第2课 近代西方的民主思想 教案 (2)

文档属性

| 名称 | 第2课 近代西方的民主思想 教案 (2) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 27.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-08-06 21:37:18 | ||

图片预览

文档简介

第一单元

专制理论与民主思想的冲突

第2课

近代西方的民主思想

线索梳理

16、17世纪的欧洲,随着资本主义经济的

( http: / / www.21cnjy.com )迅速发展,旨在宣言资产阶级民主思想,反对封建专制统治的民主思潮不断出现。一些资产阶级民主思想家提出了各自的主张,分别阐述了民主政治所应具备的基本信条,诸如“天赋人权”“分权制衡”“主权在民”等。

这一时期的荷兰虽然早在1566年就已经爆发

( http: / / www.21cnjy.com )了资产阶级革命,但是革命并没有彻底摧毁封建专制统治的堡垒。在经济上,荷兰对西班牙仍有一定的依赖;思想上,基督教神学仍然在禁锢着人们的头脑。在这样的背景下,为扫清资本主义发展的最后一道障碍,斯宾诺莎的“天赋人权”思想应运而生。

1688年英国爆发“光荣革命”,从而结束了

( http: / / www.21cnjy.com )英国近半个世纪的动荡,为了维护资产阶级革命的胜利成果,洛克出版《政府论》一书,提出了“分权制衡”的思想,对后世影响深远。

而在18世纪,作为启蒙运动

( http: / / www.21cnjy.com )的代表人物之一,卢梭出版了《社会契约论》,主张国家的主权源于人民,享有主权的人民有权推翻专制统治,深入地阐述了“主权在民”的思想。

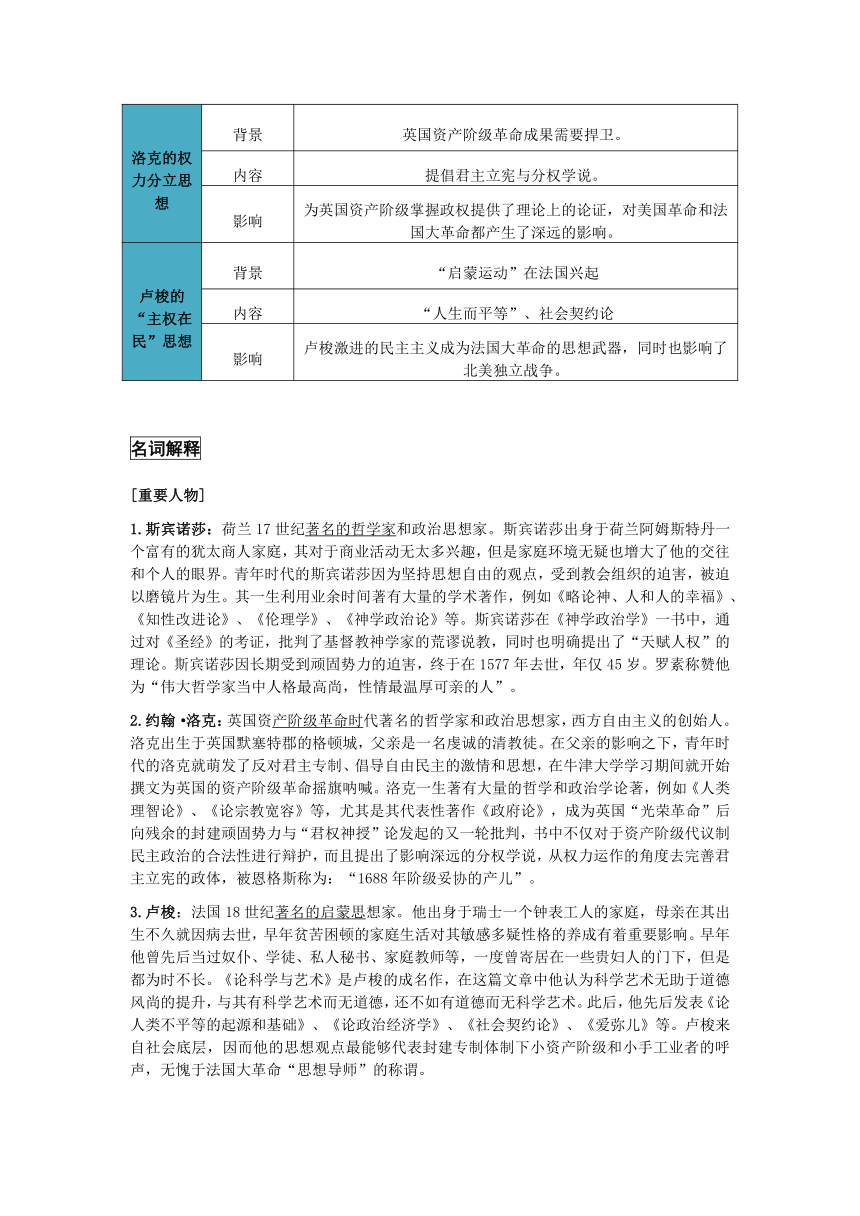

基础梳理

斯宾诺莎的“天赋人权”思想

背景

(1)欧洲资本主义迅速发展,反封建民主思想不断涌现;(2)在荷兰,资产阶级革命不彻底,封建专制思想与基督教神学禁锢人们的头脑。

内容

(1)将人性论视为政治学说的基础,尊重人类的自然权利;(2)将自由视为政治的目的;(3)倡导民主政治,宣扬天赋人权和社会契约论。

影响

为资产阶级的政治原则提供了理论上的论证。

洛克的权力分立思想

背景

英国资产阶级革命成果需要捍卫。

内容

提倡君主立宪与分权学说。

影响

为英国资产阶级掌握政权提供了理论上的论证,对美国革命和法国大革命都产生了深远的影响。

卢梭的“主权在民”思想

背景

“启蒙运动”在法国兴起

内容

“人生而平等”、社会契约论

影响

卢梭激进的民主主义成为法国大革命的思想武器,同时也影响了北美独立战争。

名词解释

[重要人物]

1.斯宾诺莎:荷兰17世纪著名的哲学家

( http: / / www.21cnjy.com )和政治思想家。斯宾诺莎出身于荷兰阿姆斯特丹一个富有的犹太商人家庭,其对于商业活动无太多兴趣,但是家庭环境无疑也增大了他的交往和个人的眼界。青年时代的斯宾诺莎因为坚持思想自由的观点,受到教会组织的迫害,被迫以磨镜片为生。其一生利用业余时间著有大量的学术著作,例如《略论神、人和人的幸福》、《知性改进论》、《伦理学》、《神学政治论》等。斯宾诺莎在《神学政治学》一书中,通过对《圣经》的考证,批判了基督教神学家的荒谬说教,同时也明确提出了“天赋人权”的理论。斯宾诺莎因长期受到顽固势力的迫害,终于在1577年去世,年仅45岁。罗素称赞他为“伟大哲学家当中人格最高尚,性情最温厚可亲的人”。

2.约翰·洛克:英国资产阶级革命时

( http: / / www.21cnjy.com )代著名的哲学家和政治思想家,西方自由主义的创始人。洛克出生于英国默塞特郡的格顿城,父亲是一名虔诚的清教徒。在父亲的影响之下,青年时代的洛克就萌发了反对君主专制、倡导自由民主的激情和思想,在牛津大学学习期间就开始撰文为英国的资产阶级革命摇旗呐喊。洛克一生著有大量的哲学和政治学论著,例如《人类理智论》、《论宗教宽容》等,尤其是其代表性著作《政府论》,成为英国“光荣革命”后向残余的封建顽固势力与“君权神授”论发起的又一轮批判,书中不仅对于资产阶级代议制民主政治的合法性进行辩护,而且提出了影响深远的分权学说,从权力运作的角度去完善君主立宪的政体,被恩格斯称为:“1688年阶级妥协的产儿”。

3.卢梭:法国18世纪著名的启蒙思

( http: / / www.21cnjy.com )想家。他出身于瑞士一个钟表工人的家庭,母亲在其出生不久就因病去世,早年贫苦困顿的家庭生活对其敏感多疑性格的养成有着重要影响。早年他曾先后当过奴仆、学徒、私人秘书、家庭教师等,一度曾寄居在一些贵妇人的门下,但是都为时不长。《论科学与艺术》是卢梭的成名作,在这篇文章中他认为科学艺术无助于道德风尚的提升,与其有科学艺术而无道德,还不如有道德而无科学艺术。此后,他先后发表《论人类不平等的起源和基础》、《论政治经济学》、《社会契约论》、《爱弥儿》等。卢梭来自社会底层,因而他的思想观点最能够代表封建专制体制下小资产阶级和小手工业者的呼声,无愧于法国大革命“思想导师”的称谓。

[重要事件]

1.尼德兰革命:历史上第一次成功的资产阶级革

( http: / / www.21cnjy.com )命。尼德兰地区本为神圣罗马帝国属地,1556年划归西班牙。尼德兰由于其优越的地理位置,使得资本主义工商业快速发展,加上这里的人民多数信仰新教,这样与封建专制氛围浓厚且以天主教为国教的西班牙矛盾重重,终于在1566年激起当地人民的反抗,爆发了以民族解放战争形式来完成的资产阶级革命。1581年,在尼德兰正式成立了联省共和国。由于荷兰省经济最发达,也是全国政治文化中心,所以,联省共和国又称荷兰共和国。在欧洲还普遍处于封建专制统治的时期,荷兰共和国的出现具有重要意义,它为资本主义在尼德兰北的发展开辟了广阔的道路,也使人类历史的前景出现一抹灿烂的曙光。

2.启蒙运动:是指发生在欧

( http: / / www.21cnjy.com )洲17、18世纪的一场反封建、反教会的资产阶级思想文化解放运动,它为资产阶级革命作了思想准备和舆论宣传,是继文艺复兴、宗教改革之后欧洲近代又一次思想解放运动。最初发轫于英国,后发展到法国、德国与俄国等其他国家。但影响最为深远的是法国,它是启蒙运动的中心,堪称西欧各国启蒙运动的典范。著名的启蒙思想代表人物为法国的伏尔泰和卢梭。启蒙运动启迪了人们的思想,动摇了封建统治,为资产阶级取得统治地位奠定了思想和理论基础。

3.“光荣革命”:168

( http: / / www.21cnjy.com )5年英国国王詹姆士二世继位后进一步恢复天主教,进行专制统治,从而引发国内议会中辉格党人和托利党人的共同反对,于是,两党决定联合推翻詹姆士二世的统治。1688年11月初,议会派军队从荷兰迎回奥兰治亲王威廉,并于次年2月宣布詹姆士二世的女儿玛丽和女婿威廉为英国女皇和国王,詹姆士二世弃位逃亡,结束了英国斯图亚特王朝的复辟统治。史学家把这场不流血的宫廷政变称为“光荣革命”,它标志着长达半个世纪的英国资产阶级革命的结束,之后,英国逐步建立并完善了君主立宪的国家政体。

[重要名词]

1.“海上马车夫”:是17世纪对荷兰的

( http: / / www.21cnjy.com )称号。17世纪初,荷兰获得独立后在政治上实行资产阶级共和制,经济上大力发展商业,特别是造船业和航海业,并在世界范围内进行殖民扩张,取代了西班牙、葡萄牙成为殖民霸主。强大的海上力量、遍布世界的对外贸易和疯狂的海外殖民扩张使荷兰获得了“海上马车夫”的称号。

2.“天赋人权”:“人权”的概念早在但

( http: / / www.21cnjy.com )丁《论世界帝国》中提出。到了17、18世纪,一些杰出的思想家诸如荷兰的格老秀斯、斯宾诺莎,英国的霍布斯、洛克,法国的伏尔泰、狄德罗、卢梭等借助自然法的理论形式,进一步提出了“自然权利”或者“天赋人权”,认为人人生而平等,具有生存、自由、追求幸福和财产的权利,且这种权利亦是神圣不可侵犯的。法国大革命时期的《人权宣言》,以及美国发表的《独立宣言》,就很清晰的体现了“天赋人权”的思想观念

。

3.分权制衡:

分权制衡是被西方国

( http: / / www.21cnjy.com )家普遍运用在政治体制和其他国家管理活动中的重要法理。制衡学说源于分权思想,分权思想可以溯源于古希腊的亚里士多德,他主张把政府的权力分为讨论、执行、司法三个要素,而权力活动又应当普遍地、严格地遵守制定得完好的法律。近代西方思想家在反封建的斗争中为防止君主权力的滥用、违反社会契约的行为,重新阐释分权学说。在西方最早提出此一学说的是英国的洛克,后来法国的孟德斯鸠又进一步使这一理论得到完善和补充。但是无论是洛克还是孟德斯鸠,他们的分权制衡理论的前提是建立君主立宪制。

4.“主权在民”:出自法国思想家卢梭的传

( http: / / www.21cnjy.com )世之作《社会契约论》,“主权在民”的思想贯穿其始终。他认为一个民主的政府必须把权力完全交给这个国家的全体公民,然后再由全体公民把权力赋予给一个组织,即民选的政府。民主政府的关键点是每个有合法选举权的公民都有一张选举选票,一张选举选票不足以引起民选政府中有独裁倾向的统治者的担忧或害怕,但若超过合法选举选票的联合签名,将使得国家元首或政府首脑不得不引咎辞职而重新组阁。这样一来,公民的选举选票的联合力量非常强大,使得统治者不能不约束自己的行为对全体公民负责。“主权在民”思想的核心就是用公民的选举选票来约束统治者,使统治者的独裁得以民主性方向转变。

5.社会契约:用契约关系解释社会和国

( http: / / www.21cnjy.com )家起源的政治哲学理论。在西方政治思想史上,伊壁鸠鲁、格劳秀士、霍布斯等都对此一理论进行阐释,集大成者为法国启蒙思想家卢梭。他在其著作《社会契约论》中发展并完善了该理论。他认为,一个理想的社会建立于人与人之间,而非人与政府之间的契约关系,一个完美的社会是为人民的“公共意志”所控制的,虽然他没有定义如何达成这个目标,但他建议由公民团体组成的代议机构作为立法者,通过讨论来产生公共意志。这种以契约理论解释社会与国家起源的理论,为法国资产阶级革命、美国独立战争提供了有力的思想武器,具有进步意义。

重点解析

重点一:民主思想与专制理论的根本区别

比较项目

专制理论

民主思想

代表的阶级利益

封建主阶级

资产阶级

国家权力的来源

君权神授

主权在民

人权的本质

统治者恩赐

天赋人权

公民的权利与义务

只能尽义务

权利与义务相统一

基本的统治原则

人治

法治

统治制度的模式

君主专制

代议制民主

统治者产生的方式

世袭

选举

权力结构框架

专制集权

分权制衡

重点二:比较斯宾诺莎、洛克、卢梭民主思想的异同点

斯宾诺莎

洛克

卢梭

不同点

强调“天赋人权”、“人性论”、“政治的目的是自由”。

“法律面前人人平等”、分权学说。

“主权在民”的思想。

相同的

三位思想家的民主思想产生的背景都是资本

( http: / / www.21cnjy.com )主义发展受到了专制主义的阻碍,封建专制思想禁锢着人们的头脑;内容上,都曾提出了社会契约思想并且对封建专制主义进行批判;影响上,都成为构建民主政治的强有力的思想武器。

史料汇编

一、斯宾诺莎的“天赋人权”思想

【史料原文】

斯宾诺莎的《神学政治论》中对于“天赋人权”的阐述

“自由比任何事物都为珍贵。……欲证明容纳自由,不但于社会的治安没有妨害,而且,若无此自由,则敬神之心无由而兴,社会治安也不巩固。”

“在所有政体之中,民主政治是

( http: / / www.21cnjy.com )最自然,与个人自由最相合的政体。在民主政治中,没人把他的天赋之权绝对地转付于人,以致对于事务他再不能表示意见。他只是把天赋之权交付给一个社会的大多数。他是那个社会的一分子。这样,所有的人仍然是平等的。……只有这种政体我说得很详尽,因为这与我说明在一个国家之中享受自由的利益这个目的最为相近。”

“政府最终的目的不是用恐怖来统治或约

( http: / / www.21cnjy.com )束,也不是强制使入服从,恰恰相反,而是使人免于恐惧,这样他的生活才能极有保障,换句话说,加强他生存与工作的天赋之权而于他个人或别人无损。政治的目的绝不是把人从有理性的动物变成畜牲或傀儡,而是使人有保障地发展他们的心身,没有拘束地运用他们的理智:既不表示憎恨、忿怒或欺骗,也不用嫉妒、不公正的眼加以监视。实在说来,政治的真正目的是自由。”

“虽然我们现在所讨论的自由不能完全不给人

( http: / / www.21cnjy.com )民,无限制地给予这种自由是极其有害的。所以,我们现在必须研究,究竟能够并且必须给予到多大的限度,而不危及国家的安宁或统治者的权势。”

──摘自斯宾诺莎《神学政治论》,温锡增译,商务印书馆1963年版

【史料解读】

《神学政治论》是17世纪荷兰

( http: / / www.21cnjy.com )杰出的唯物主义哲学家和天神论者斯宾诺莎的主要著作之一,于1670

年匿名出版。该书的主题是对于《圣经》的考证批判与政治哲学理论。

针对教会援引各种“奇迹”以征明《圣经》

( http: / / www.21cnjy.com )神圣性的做法,斯宾诺莎提出了科学地解释《圣经》的方法。他认为,解释《圣经》的方法与解释自然界的方法是一样的。解释自然界的方法主要是在于阐述自然界的历史本身。《圣经》中的话凡不能历史地加以解释的,就不能信以为真。斯宾诺莎结合许多具体的例证,令人信服地给予《圣经》以唯物主义的和无神论的论证。

除此以外,斯宾诺莎论述的重点在于其政治

( http: / / www.21cnjy.com )哲学理论。上述所引文字就是他对于“天赋人权”前提下,政治理论的阐释。他从人性论的角度强调人的“自然权利”或“天赋人权”的重要性,呼吁人民应该享有信仰自由和言论自由,并且认为政治的真正目的就在于自由。

同时在所有的政体之中,斯宾诺莎认为民主是

( http: / / www.21cnjy.com )最好的政体,因为民主政体能够和个人自由紧密结合,对于人民而言信仰的自由和言论的自由乃是天赋之人权,不容统治者随意蹂躏践踏。当然,这种天赋之自由,并不是无限制的,相反斯宾诺莎是明确反对个人的无限制自由的。

洛克的权力分立思想

【史料原文】

洛克《政府论》对于权力分立的论述

“立法权是指享有权利来指导如何运用国家的力量

( http: / / www.21cnjy.com )以保障这个社会及其成员的权力。由于那些必须经常加以执行和它们的效力总是持续不断的法律,可以在短期间内制定,因此,立法机关既不是经常有工作可做,就没有必要经常存在。并且如果同一批人同时拥有制定和执行法律的权力,这就会给人们的弱点以绝大诱惑,使他们动辄要攫取权力,借以使他们自己免于服从他们所制定的法律,并且在制定和执行法律时,使法律适合于他们自己的私人利益,因而他们就与社会的其余成员有不相同的利益,违反了社会和政府的目的。因此,在组织完善的国家中,全体的福利受到应得的注意,其立法权属于若干个人,他们定期集会,掌握有由他们或联同其他人制定法律的权力,当法律制定以后,他们重新分散,自己也受他们所制定的法律的支配;这是对他们的一种新的和切身的约束,使他们于制定法律时注意为公众谋福利。”

“但是,由于那些一时和在短期内制定的

( http: / / www.21cnjy.com )法律,具有经常持续的效力,并且需要经常加以执行和注意,因此就需要有一个经常存在的权力,负责执行被制定和继续有效的法律;所以立法权和执行权往往是分立的。”

“每个国家还有另一种权力,可以称之为自

( http: / / www.21cnjy.com )然的权力,因为它与加入社会以前人人基于自然所享有的权力相当。因为在一个国家中,以成员彼此之间的关系而论,虽仍是不同的个人,并以这种地位受社会的法律的统治,但是,以他们同其余的人类的关系而论,他们构成一个整体,这个整体如同它的每个成员在以前那样,仍同其余的人类处在自然状态中。因此,社会的任何成员与社会以外的其他人之间的纠纷,是由公众来解决的;而对于他们整体的一员所造成的损害,使全体都与要求赔偿有关。所以,从这方面考虑,整个社会在与其他一切国家或这个社会以外的人们的关系上,是处在自然状态的一个整体。”

“因此,这里包括战争与和平、联合与联盟以

( http: / / www.21cnjy.com )及同国外的一切人士和社会进行一切事务的权力;如果愿意的话,可以称之为对外权。只要对这事能够理解,我对于名称并无成见。”

“执行权和对外权这两种权力,虽然本

( http: / / www.21cnjy.com )身确是有区别的,但是前者包括在社会内部对其一切成员执行社会的国内法,而后者是指对外处理有关公共的安全和利益的事项,其中包括一切可以得到的利益或受到的损害在内,但是这两种权力几乎总是联合在一起的。这种对外权行使得适当与否,对于国家虽有重大影响,但是比起执行权来,远不能为早先规定的、经常有效的明文法所指导,所以有必要由掌握这种权力的人们其他们的深谋远虑,为了公共福利来行使这种权力。”

──摘编自洛克《政府论》下篇,叶启芳、瞿菊农译,商务印书馆1964年版

【史料解读】

洛克在英国“光荣革命”结束后不久即出

( http: / / www.21cnjy.com )版《政府论》上下两卷。上卷主要对于残存的以“君权神授”为核心的封建专制思想进行批判。下卷则主要阐述他的政治主张,在坚持君主立宪政体的前提下,尽力为资产阶级代议制民主制进行辩护。

这里所引的文字就是洛克对于他理想中的民

( http: / / www.21cnjy.com )主政治的阐述,可以看到,洛克为避免君主专制和个人大权独揽的种种弊端,明确提出了权力分立的学说。他把国家权力分为立法权、执行权和对外权三个部分,分别由国王和议会掌握,相互牵制,从而建立一个完美的君主立宪国家。

洛克说:“立法权是指享有权利

( http: / / www.21cnjy.com )来指导如何运用国家的力量以保障这个社会及其成员的权力。”在他看来,立法权不仅是国家的最高权力,而且当国家把这一权力交付某些人行使时,它便是神圣的和不可变更的权力。但是在洛克认为立法权并没有必要长期存在,“而且经常存在是不方便的”。一个经常存在的权力应该是执行权,“执行权立法权往往是分立的”,执行权是负责执行已经被立法机关制定的继续生效的那些法律的权力。执行权从属于立法权,而且立法机关有权力对于执行机关进行随意的调动和更换。除此以外,洛克对于执行权和立法权也进行了辨析,二者虽然有时很难分割,但是仍有区别。就分权学说而言,我们注意到洛克并没有把非常重要的司法权进行独立论述,而是把司法权归属于执行权,这样的话按照洛克对于英国君主立宪制的构想,民选的国会掌握着立法权,国王则掌握着执行权、对外权、司法权等。

显然,他把国家的大部分权力交给了国王,可是其最大进步意义在于其不仅确定了国家的最后决定权归于人们,而且也奠定了分权制衡的理论基础。

三、卢梭的“主权在民”思想

【史料原文】

卢梭《社会契约论》中关于“主权在民”思想的论述

“一切自由的行为,都是由两

( http: / / www.21cnjy.com )种原因的结合而产生的:一种是精神的原因,亦即决定这种行动的意志;另一种是物理的原因,亦即执行这种行动的力量。当我朝着一个目标前进时,首先必须是我想要走到那里去;其次必须是我的脚步能带动我到那里去。一个瘫痪的人想要跑,一个矫捷的人不想跑,这两个人都将停止在原地上。政治体也有同样的动力,我们在这里同样地可以区别力量与意志;后者叫作立法权力,前者叫作行政权力。没有这两者的结合,便不会或者不应该做出任何事情来。

我们已经看到,立法权力是属于人民的,而且只

( http: / / www.21cnjy.com )能是属于人民的。反之,根据以前所确定的原则也很容易看出,行政权力并不能具有像立法者或主权者那样的普遍性;因为这一权力仅只包括个别的行动,这些个别行动根本不属于法律的能力,从而也就不属于主权者的能力,因为主权者的一切行为都只能是法律。

因此,公共力量就必须有一个适当的代理人来把它

( http: / / www.21cnjy.com )结合在一起,并使它按照公意的指示而活动;他可以充当国家与主权者之间的联系,他对公共人格所起的作用很有点像是灵魂与肉体的结合对一个人所起的作用那样。这就是国家之中所以要有政府的理由;政府和主权者往往被人混淆,其实政府只不过是主权者的执行人。”

──摘自卢梭《社会契约论》,何兆武译,商务印书馆1980年版

【史料解读】

卢梭的《社会契约论》集中体现了主权在民的思想

( http: / / www.21cnjy.com ),成为现代民主制度的基石,深刻地影响了逐步废除欧洲君主绝对权力的运动,和18世纪末北美殖民地摆脱英帝国统治、建立民主制度的斗争。美国的《独立宣言》和法国的《人权宣言》及两国的宪法均体现了《社会契约论》的“主权在民”的思想。

此处所引用的文字为卢梭《社会

( http: / / www.21cnjy.com )契约论》一书中关于“主权在民”思想的集中论述。卢梭认为在一个国家里体现“意志”的就是立法权,体现“力量”的就是行政权,而主权主要是通过立法权来体现的,因为立法权最能够体现人民主权,它应该是一个国家的核心。同时卢梭也明确地提出“立法权力是属于人民的,而且只能是属于人民的”,人民不仅有创制法律的权力,而且也有权改变法律,哪怕是最好的法律。在区别政府和主权者两者的概念时,卢梭也在强调政府的权力来自于主权所有者——人民,因此政府只能算是主权者的执行人。所谓“民主”并不是“为民做主”,因为领袖、行政长官都不是人民的主人,民主制的国家中,只有人民才是主权者。

总而言之,卢梭的“主权在民”思想

( http: / / www.21cnjy.com )反映的是处于封建统治之下的法国广大小资产阶级和劳动群众的政治要求。它是1789年法国资产阶级大革命时期民主派的思想武器,雅各宾派把卢梭视为大革命的导师。但是,卢梭的“主权在民”思想过分强调主权应以公意为指导,在实际的政治实践中显得有些激进,而且很有可能使国家沦为“极权主义”政治。

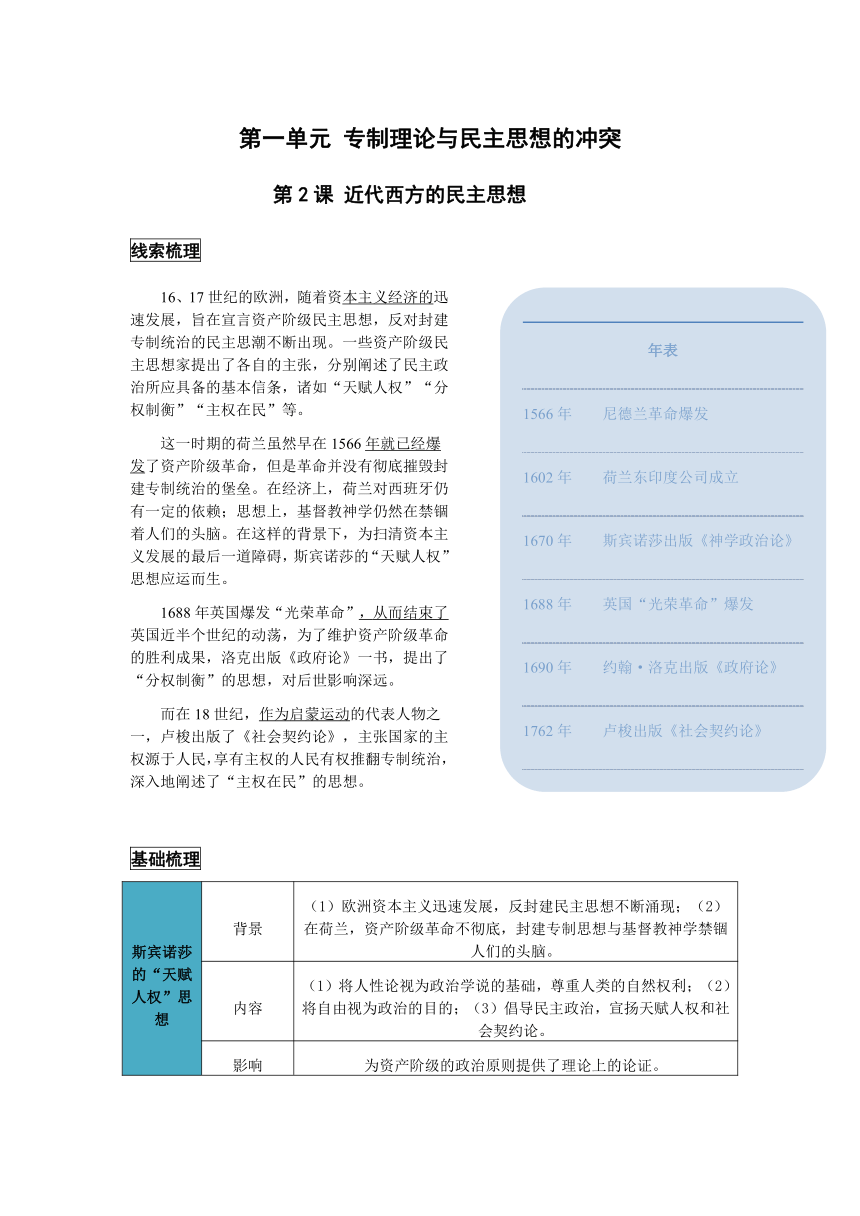

年表

1566年

尼德兰革命爆发

1602年

荷兰东印度公司成立

1670年

斯宾诺莎出版《神学政治论》

1688年

英国“光荣革命”爆发

1690年

约翰·洛克出版《政府论》

1762年

卢梭出版《社会契约论》

1789年

法国大革命爆发

专制理论与民主思想的冲突

第2课

近代西方的民主思想

线索梳理

16、17世纪的欧洲,随着资本主义经济的

( http: / / www.21cnjy.com )迅速发展,旨在宣言资产阶级民主思想,反对封建专制统治的民主思潮不断出现。一些资产阶级民主思想家提出了各自的主张,分别阐述了民主政治所应具备的基本信条,诸如“天赋人权”“分权制衡”“主权在民”等。

这一时期的荷兰虽然早在1566年就已经爆发

( http: / / www.21cnjy.com )了资产阶级革命,但是革命并没有彻底摧毁封建专制统治的堡垒。在经济上,荷兰对西班牙仍有一定的依赖;思想上,基督教神学仍然在禁锢着人们的头脑。在这样的背景下,为扫清资本主义发展的最后一道障碍,斯宾诺莎的“天赋人权”思想应运而生。

1688年英国爆发“光荣革命”,从而结束了

( http: / / www.21cnjy.com )英国近半个世纪的动荡,为了维护资产阶级革命的胜利成果,洛克出版《政府论》一书,提出了“分权制衡”的思想,对后世影响深远。

而在18世纪,作为启蒙运动

( http: / / www.21cnjy.com )的代表人物之一,卢梭出版了《社会契约论》,主张国家的主权源于人民,享有主权的人民有权推翻专制统治,深入地阐述了“主权在民”的思想。

基础梳理

斯宾诺莎的“天赋人权”思想

背景

(1)欧洲资本主义迅速发展,反封建民主思想不断涌现;(2)在荷兰,资产阶级革命不彻底,封建专制思想与基督教神学禁锢人们的头脑。

内容

(1)将人性论视为政治学说的基础,尊重人类的自然权利;(2)将自由视为政治的目的;(3)倡导民主政治,宣扬天赋人权和社会契约论。

影响

为资产阶级的政治原则提供了理论上的论证。

洛克的权力分立思想

背景

英国资产阶级革命成果需要捍卫。

内容

提倡君主立宪与分权学说。

影响

为英国资产阶级掌握政权提供了理论上的论证,对美国革命和法国大革命都产生了深远的影响。

卢梭的“主权在民”思想

背景

“启蒙运动”在法国兴起

内容

“人生而平等”、社会契约论

影响

卢梭激进的民主主义成为法国大革命的思想武器,同时也影响了北美独立战争。

名词解释

[重要人物]

1.斯宾诺莎:荷兰17世纪著名的哲学家

( http: / / www.21cnjy.com )和政治思想家。斯宾诺莎出身于荷兰阿姆斯特丹一个富有的犹太商人家庭,其对于商业活动无太多兴趣,但是家庭环境无疑也增大了他的交往和个人的眼界。青年时代的斯宾诺莎因为坚持思想自由的观点,受到教会组织的迫害,被迫以磨镜片为生。其一生利用业余时间著有大量的学术著作,例如《略论神、人和人的幸福》、《知性改进论》、《伦理学》、《神学政治论》等。斯宾诺莎在《神学政治学》一书中,通过对《圣经》的考证,批判了基督教神学家的荒谬说教,同时也明确提出了“天赋人权”的理论。斯宾诺莎因长期受到顽固势力的迫害,终于在1577年去世,年仅45岁。罗素称赞他为“伟大哲学家当中人格最高尚,性情最温厚可亲的人”。

2.约翰·洛克:英国资产阶级革命时

( http: / / www.21cnjy.com )代著名的哲学家和政治思想家,西方自由主义的创始人。洛克出生于英国默塞特郡的格顿城,父亲是一名虔诚的清教徒。在父亲的影响之下,青年时代的洛克就萌发了反对君主专制、倡导自由民主的激情和思想,在牛津大学学习期间就开始撰文为英国的资产阶级革命摇旗呐喊。洛克一生著有大量的哲学和政治学论著,例如《人类理智论》、《论宗教宽容》等,尤其是其代表性著作《政府论》,成为英国“光荣革命”后向残余的封建顽固势力与“君权神授”论发起的又一轮批判,书中不仅对于资产阶级代议制民主政治的合法性进行辩护,而且提出了影响深远的分权学说,从权力运作的角度去完善君主立宪的政体,被恩格斯称为:“1688年阶级妥协的产儿”。

3.卢梭:法国18世纪著名的启蒙思

( http: / / www.21cnjy.com )想家。他出身于瑞士一个钟表工人的家庭,母亲在其出生不久就因病去世,早年贫苦困顿的家庭生活对其敏感多疑性格的养成有着重要影响。早年他曾先后当过奴仆、学徒、私人秘书、家庭教师等,一度曾寄居在一些贵妇人的门下,但是都为时不长。《论科学与艺术》是卢梭的成名作,在这篇文章中他认为科学艺术无助于道德风尚的提升,与其有科学艺术而无道德,还不如有道德而无科学艺术。此后,他先后发表《论人类不平等的起源和基础》、《论政治经济学》、《社会契约论》、《爱弥儿》等。卢梭来自社会底层,因而他的思想观点最能够代表封建专制体制下小资产阶级和小手工业者的呼声,无愧于法国大革命“思想导师”的称谓。

[重要事件]

1.尼德兰革命:历史上第一次成功的资产阶级革

( http: / / www.21cnjy.com )命。尼德兰地区本为神圣罗马帝国属地,1556年划归西班牙。尼德兰由于其优越的地理位置,使得资本主义工商业快速发展,加上这里的人民多数信仰新教,这样与封建专制氛围浓厚且以天主教为国教的西班牙矛盾重重,终于在1566年激起当地人民的反抗,爆发了以民族解放战争形式来完成的资产阶级革命。1581年,在尼德兰正式成立了联省共和国。由于荷兰省经济最发达,也是全国政治文化中心,所以,联省共和国又称荷兰共和国。在欧洲还普遍处于封建专制统治的时期,荷兰共和国的出现具有重要意义,它为资本主义在尼德兰北的发展开辟了广阔的道路,也使人类历史的前景出现一抹灿烂的曙光。

2.启蒙运动:是指发生在欧

( http: / / www.21cnjy.com )洲17、18世纪的一场反封建、反教会的资产阶级思想文化解放运动,它为资产阶级革命作了思想准备和舆论宣传,是继文艺复兴、宗教改革之后欧洲近代又一次思想解放运动。最初发轫于英国,后发展到法国、德国与俄国等其他国家。但影响最为深远的是法国,它是启蒙运动的中心,堪称西欧各国启蒙运动的典范。著名的启蒙思想代表人物为法国的伏尔泰和卢梭。启蒙运动启迪了人们的思想,动摇了封建统治,为资产阶级取得统治地位奠定了思想和理论基础。

3.“光荣革命”:168

( http: / / www.21cnjy.com )5年英国国王詹姆士二世继位后进一步恢复天主教,进行专制统治,从而引发国内议会中辉格党人和托利党人的共同反对,于是,两党决定联合推翻詹姆士二世的统治。1688年11月初,议会派军队从荷兰迎回奥兰治亲王威廉,并于次年2月宣布詹姆士二世的女儿玛丽和女婿威廉为英国女皇和国王,詹姆士二世弃位逃亡,结束了英国斯图亚特王朝的复辟统治。史学家把这场不流血的宫廷政变称为“光荣革命”,它标志着长达半个世纪的英国资产阶级革命的结束,之后,英国逐步建立并完善了君主立宪的国家政体。

[重要名词]

1.“海上马车夫”:是17世纪对荷兰的

( http: / / www.21cnjy.com )称号。17世纪初,荷兰获得独立后在政治上实行资产阶级共和制,经济上大力发展商业,特别是造船业和航海业,并在世界范围内进行殖民扩张,取代了西班牙、葡萄牙成为殖民霸主。强大的海上力量、遍布世界的对外贸易和疯狂的海外殖民扩张使荷兰获得了“海上马车夫”的称号。

2.“天赋人权”:“人权”的概念早在但

( http: / / www.21cnjy.com )丁《论世界帝国》中提出。到了17、18世纪,一些杰出的思想家诸如荷兰的格老秀斯、斯宾诺莎,英国的霍布斯、洛克,法国的伏尔泰、狄德罗、卢梭等借助自然法的理论形式,进一步提出了“自然权利”或者“天赋人权”,认为人人生而平等,具有生存、自由、追求幸福和财产的权利,且这种权利亦是神圣不可侵犯的。法国大革命时期的《人权宣言》,以及美国发表的《独立宣言》,就很清晰的体现了“天赋人权”的思想观念

。

3.分权制衡:

分权制衡是被西方国

( http: / / www.21cnjy.com )家普遍运用在政治体制和其他国家管理活动中的重要法理。制衡学说源于分权思想,分权思想可以溯源于古希腊的亚里士多德,他主张把政府的权力分为讨论、执行、司法三个要素,而权力活动又应当普遍地、严格地遵守制定得完好的法律。近代西方思想家在反封建的斗争中为防止君主权力的滥用、违反社会契约的行为,重新阐释分权学说。在西方最早提出此一学说的是英国的洛克,后来法国的孟德斯鸠又进一步使这一理论得到完善和补充。但是无论是洛克还是孟德斯鸠,他们的分权制衡理论的前提是建立君主立宪制。

4.“主权在民”:出自法国思想家卢梭的传

( http: / / www.21cnjy.com )世之作《社会契约论》,“主权在民”的思想贯穿其始终。他认为一个民主的政府必须把权力完全交给这个国家的全体公民,然后再由全体公民把权力赋予给一个组织,即民选的政府。民主政府的关键点是每个有合法选举权的公民都有一张选举选票,一张选举选票不足以引起民选政府中有独裁倾向的统治者的担忧或害怕,但若超过合法选举选票的联合签名,将使得国家元首或政府首脑不得不引咎辞职而重新组阁。这样一来,公民的选举选票的联合力量非常强大,使得统治者不能不约束自己的行为对全体公民负责。“主权在民”思想的核心就是用公民的选举选票来约束统治者,使统治者的独裁得以民主性方向转变。

5.社会契约:用契约关系解释社会和国

( http: / / www.21cnjy.com )家起源的政治哲学理论。在西方政治思想史上,伊壁鸠鲁、格劳秀士、霍布斯等都对此一理论进行阐释,集大成者为法国启蒙思想家卢梭。他在其著作《社会契约论》中发展并完善了该理论。他认为,一个理想的社会建立于人与人之间,而非人与政府之间的契约关系,一个完美的社会是为人民的“公共意志”所控制的,虽然他没有定义如何达成这个目标,但他建议由公民团体组成的代议机构作为立法者,通过讨论来产生公共意志。这种以契约理论解释社会与国家起源的理论,为法国资产阶级革命、美国独立战争提供了有力的思想武器,具有进步意义。

重点解析

重点一:民主思想与专制理论的根本区别

比较项目

专制理论

民主思想

代表的阶级利益

封建主阶级

资产阶级

国家权力的来源

君权神授

主权在民

人权的本质

统治者恩赐

天赋人权

公民的权利与义务

只能尽义务

权利与义务相统一

基本的统治原则

人治

法治

统治制度的模式

君主专制

代议制民主

统治者产生的方式

世袭

选举

权力结构框架

专制集权

分权制衡

重点二:比较斯宾诺莎、洛克、卢梭民主思想的异同点

斯宾诺莎

洛克

卢梭

不同点

强调“天赋人权”、“人性论”、“政治的目的是自由”。

“法律面前人人平等”、分权学说。

“主权在民”的思想。

相同的

三位思想家的民主思想产生的背景都是资本

( http: / / www.21cnjy.com )主义发展受到了专制主义的阻碍,封建专制思想禁锢着人们的头脑;内容上,都曾提出了社会契约思想并且对封建专制主义进行批判;影响上,都成为构建民主政治的强有力的思想武器。

史料汇编

一、斯宾诺莎的“天赋人权”思想

【史料原文】

斯宾诺莎的《神学政治论》中对于“天赋人权”的阐述

“自由比任何事物都为珍贵。……欲证明容纳自由,不但于社会的治安没有妨害,而且,若无此自由,则敬神之心无由而兴,社会治安也不巩固。”

“在所有政体之中,民主政治是

( http: / / www.21cnjy.com )最自然,与个人自由最相合的政体。在民主政治中,没人把他的天赋之权绝对地转付于人,以致对于事务他再不能表示意见。他只是把天赋之权交付给一个社会的大多数。他是那个社会的一分子。这样,所有的人仍然是平等的。……只有这种政体我说得很详尽,因为这与我说明在一个国家之中享受自由的利益这个目的最为相近。”

“政府最终的目的不是用恐怖来统治或约

( http: / / www.21cnjy.com )束,也不是强制使入服从,恰恰相反,而是使人免于恐惧,这样他的生活才能极有保障,换句话说,加强他生存与工作的天赋之权而于他个人或别人无损。政治的目的绝不是把人从有理性的动物变成畜牲或傀儡,而是使人有保障地发展他们的心身,没有拘束地运用他们的理智:既不表示憎恨、忿怒或欺骗,也不用嫉妒、不公正的眼加以监视。实在说来,政治的真正目的是自由。”

“虽然我们现在所讨论的自由不能完全不给人

( http: / / www.21cnjy.com )民,无限制地给予这种自由是极其有害的。所以,我们现在必须研究,究竟能够并且必须给予到多大的限度,而不危及国家的安宁或统治者的权势。”

──摘自斯宾诺莎《神学政治论》,温锡增译,商务印书馆1963年版

【史料解读】

《神学政治论》是17世纪荷兰

( http: / / www.21cnjy.com )杰出的唯物主义哲学家和天神论者斯宾诺莎的主要著作之一,于1670

年匿名出版。该书的主题是对于《圣经》的考证批判与政治哲学理论。

针对教会援引各种“奇迹”以征明《圣经》

( http: / / www.21cnjy.com )神圣性的做法,斯宾诺莎提出了科学地解释《圣经》的方法。他认为,解释《圣经》的方法与解释自然界的方法是一样的。解释自然界的方法主要是在于阐述自然界的历史本身。《圣经》中的话凡不能历史地加以解释的,就不能信以为真。斯宾诺莎结合许多具体的例证,令人信服地给予《圣经》以唯物主义的和无神论的论证。

除此以外,斯宾诺莎论述的重点在于其政治

( http: / / www.21cnjy.com )哲学理论。上述所引文字就是他对于“天赋人权”前提下,政治理论的阐释。他从人性论的角度强调人的“自然权利”或“天赋人权”的重要性,呼吁人民应该享有信仰自由和言论自由,并且认为政治的真正目的就在于自由。

同时在所有的政体之中,斯宾诺莎认为民主是

( http: / / www.21cnjy.com )最好的政体,因为民主政体能够和个人自由紧密结合,对于人民而言信仰的自由和言论的自由乃是天赋之人权,不容统治者随意蹂躏践踏。当然,这种天赋之自由,并不是无限制的,相反斯宾诺莎是明确反对个人的无限制自由的。

洛克的权力分立思想

【史料原文】

洛克《政府论》对于权力分立的论述

“立法权是指享有权利来指导如何运用国家的力量

( http: / / www.21cnjy.com )以保障这个社会及其成员的权力。由于那些必须经常加以执行和它们的效力总是持续不断的法律,可以在短期间内制定,因此,立法机关既不是经常有工作可做,就没有必要经常存在。并且如果同一批人同时拥有制定和执行法律的权力,这就会给人们的弱点以绝大诱惑,使他们动辄要攫取权力,借以使他们自己免于服从他们所制定的法律,并且在制定和执行法律时,使法律适合于他们自己的私人利益,因而他们就与社会的其余成员有不相同的利益,违反了社会和政府的目的。因此,在组织完善的国家中,全体的福利受到应得的注意,其立法权属于若干个人,他们定期集会,掌握有由他们或联同其他人制定法律的权力,当法律制定以后,他们重新分散,自己也受他们所制定的法律的支配;这是对他们的一种新的和切身的约束,使他们于制定法律时注意为公众谋福利。”

“但是,由于那些一时和在短期内制定的

( http: / / www.21cnjy.com )法律,具有经常持续的效力,并且需要经常加以执行和注意,因此就需要有一个经常存在的权力,负责执行被制定和继续有效的法律;所以立法权和执行权往往是分立的。”

“每个国家还有另一种权力,可以称之为自

( http: / / www.21cnjy.com )然的权力,因为它与加入社会以前人人基于自然所享有的权力相当。因为在一个国家中,以成员彼此之间的关系而论,虽仍是不同的个人,并以这种地位受社会的法律的统治,但是,以他们同其余的人类的关系而论,他们构成一个整体,这个整体如同它的每个成员在以前那样,仍同其余的人类处在自然状态中。因此,社会的任何成员与社会以外的其他人之间的纠纷,是由公众来解决的;而对于他们整体的一员所造成的损害,使全体都与要求赔偿有关。所以,从这方面考虑,整个社会在与其他一切国家或这个社会以外的人们的关系上,是处在自然状态的一个整体。”

“因此,这里包括战争与和平、联合与联盟以

( http: / / www.21cnjy.com )及同国外的一切人士和社会进行一切事务的权力;如果愿意的话,可以称之为对外权。只要对这事能够理解,我对于名称并无成见。”

“执行权和对外权这两种权力,虽然本

( http: / / www.21cnjy.com )身确是有区别的,但是前者包括在社会内部对其一切成员执行社会的国内法,而后者是指对外处理有关公共的安全和利益的事项,其中包括一切可以得到的利益或受到的损害在内,但是这两种权力几乎总是联合在一起的。这种对外权行使得适当与否,对于国家虽有重大影响,但是比起执行权来,远不能为早先规定的、经常有效的明文法所指导,所以有必要由掌握这种权力的人们其他们的深谋远虑,为了公共福利来行使这种权力。”

──摘编自洛克《政府论》下篇,叶启芳、瞿菊农译,商务印书馆1964年版

【史料解读】

洛克在英国“光荣革命”结束后不久即出

( http: / / www.21cnjy.com )版《政府论》上下两卷。上卷主要对于残存的以“君权神授”为核心的封建专制思想进行批判。下卷则主要阐述他的政治主张,在坚持君主立宪政体的前提下,尽力为资产阶级代议制民主制进行辩护。

这里所引的文字就是洛克对于他理想中的民

( http: / / www.21cnjy.com )主政治的阐述,可以看到,洛克为避免君主专制和个人大权独揽的种种弊端,明确提出了权力分立的学说。他把国家权力分为立法权、执行权和对外权三个部分,分别由国王和议会掌握,相互牵制,从而建立一个完美的君主立宪国家。

洛克说:“立法权是指享有权利

( http: / / www.21cnjy.com )来指导如何运用国家的力量以保障这个社会及其成员的权力。”在他看来,立法权不仅是国家的最高权力,而且当国家把这一权力交付某些人行使时,它便是神圣的和不可变更的权力。但是在洛克认为立法权并没有必要长期存在,“而且经常存在是不方便的”。一个经常存在的权力应该是执行权,“执行权立法权往往是分立的”,执行权是负责执行已经被立法机关制定的继续生效的那些法律的权力。执行权从属于立法权,而且立法机关有权力对于执行机关进行随意的调动和更换。除此以外,洛克对于执行权和立法权也进行了辨析,二者虽然有时很难分割,但是仍有区别。就分权学说而言,我们注意到洛克并没有把非常重要的司法权进行独立论述,而是把司法权归属于执行权,这样的话按照洛克对于英国君主立宪制的构想,民选的国会掌握着立法权,国王则掌握着执行权、对外权、司法权等。

显然,他把国家的大部分权力交给了国王,可是其最大进步意义在于其不仅确定了国家的最后决定权归于人们,而且也奠定了分权制衡的理论基础。

三、卢梭的“主权在民”思想

【史料原文】

卢梭《社会契约论》中关于“主权在民”思想的论述

“一切自由的行为,都是由两

( http: / / www.21cnjy.com )种原因的结合而产生的:一种是精神的原因,亦即决定这种行动的意志;另一种是物理的原因,亦即执行这种行动的力量。当我朝着一个目标前进时,首先必须是我想要走到那里去;其次必须是我的脚步能带动我到那里去。一个瘫痪的人想要跑,一个矫捷的人不想跑,这两个人都将停止在原地上。政治体也有同样的动力,我们在这里同样地可以区别力量与意志;后者叫作立法权力,前者叫作行政权力。没有这两者的结合,便不会或者不应该做出任何事情来。

我们已经看到,立法权力是属于人民的,而且只

( http: / / www.21cnjy.com )能是属于人民的。反之,根据以前所确定的原则也很容易看出,行政权力并不能具有像立法者或主权者那样的普遍性;因为这一权力仅只包括个别的行动,这些个别行动根本不属于法律的能力,从而也就不属于主权者的能力,因为主权者的一切行为都只能是法律。

因此,公共力量就必须有一个适当的代理人来把它

( http: / / www.21cnjy.com )结合在一起,并使它按照公意的指示而活动;他可以充当国家与主权者之间的联系,他对公共人格所起的作用很有点像是灵魂与肉体的结合对一个人所起的作用那样。这就是国家之中所以要有政府的理由;政府和主权者往往被人混淆,其实政府只不过是主权者的执行人。”

──摘自卢梭《社会契约论》,何兆武译,商务印书馆1980年版

【史料解读】

卢梭的《社会契约论》集中体现了主权在民的思想

( http: / / www.21cnjy.com ),成为现代民主制度的基石,深刻地影响了逐步废除欧洲君主绝对权力的运动,和18世纪末北美殖民地摆脱英帝国统治、建立民主制度的斗争。美国的《独立宣言》和法国的《人权宣言》及两国的宪法均体现了《社会契约论》的“主权在民”的思想。

此处所引用的文字为卢梭《社会

( http: / / www.21cnjy.com )契约论》一书中关于“主权在民”思想的集中论述。卢梭认为在一个国家里体现“意志”的就是立法权,体现“力量”的就是行政权,而主权主要是通过立法权来体现的,因为立法权最能够体现人民主权,它应该是一个国家的核心。同时卢梭也明确地提出“立法权力是属于人民的,而且只能是属于人民的”,人民不仅有创制法律的权力,而且也有权改变法律,哪怕是最好的法律。在区别政府和主权者两者的概念时,卢梭也在强调政府的权力来自于主权所有者——人民,因此政府只能算是主权者的执行人。所谓“民主”并不是“为民做主”,因为领袖、行政长官都不是人民的主人,民主制的国家中,只有人民才是主权者。

总而言之,卢梭的“主权在民”思想

( http: / / www.21cnjy.com )反映的是处于封建统治之下的法国广大小资产阶级和劳动群众的政治要求。它是1789年法国资产阶级大革命时期民主派的思想武器,雅各宾派把卢梭视为大革命的导师。但是,卢梭的“主权在民”思想过分强调主权应以公意为指导,在实际的政治实践中显得有些激进,而且很有可能使国家沦为“极权主义”政治。

年表

1566年

尼德兰革命爆发

1602年

荷兰东印度公司成立

1670年

斯宾诺莎出版《神学政治论》

1688年

英国“光荣革命”爆发

1690年

约翰·洛克出版《政府论》

1762年

卢梭出版《社会契约论》

1789年

法国大革命爆发

同课章节目录

- 第一单元 专制理论与民主思想的冲突

- 第1课 西方专制主义理论

- 第2课 近代西方的民主思想

- 第二单元 英国议会与国王的斗争

- 第1课 英国议会与王权矛盾的激化

- 第2课 民主与专制的反复较量

- 第三单元 向封建专制统治宣战的檄文

- 第1课 美国《独立宣言》

- 第2课 法国《人权宣言》

- 第3课 《中华民国临时约法》

- 探究活动课一 撰写历史短评

- 第四单元 构建资产阶级代议制的政治框架

- 第1课 英国君主立宪制的建立

- 第2课 英国责任制内阁的形成

- 第3课 美国代议共和制度的建立

- 第五单元 法国民主力量与专制势力的斗争

- 第1课 法国大革命的最初胜利

- 第2课 拿破仑帝国的建立与封建制度的复辟

- 第3课 法国资产阶级共和制度的最终确立

- 第六单元 近代中国的民主思想与反对专制的斗争

- 第1课 西方民主思想对中国的冲击

- 第2课 中国资产阶级的民主思想

- 第3课 资产阶级民主革命的酝酿和爆发

- 第4课 反对复辟帝制、维护共和的斗争

- 第七单元 无产阶级和人民群众争取民主的斗争

- 第1课 英国宪章运动

- 第2课 欧洲无产阶级争取民主的斗争

- 第3课 抗战胜利前中国人民争取民主的斗争

- 第4课 抗战胜利后的人民民主运动

- 探究活动课二 近代时期人们对民主的追求与斗争