第1课 第一次世界大战的爆发 学案 (5)

文档属性

| 名称 | 第1课 第一次世界大战的爆发 学案 (5) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-08-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

学案1 第一次世界大战的爆发

[课标要求]

简述第一次世界大战爆发的历史背景,理解人类历史为什么发展到20世纪才会出现世界大战。

一、剑拔弩张的两大军事集团

1.三对基本矛盾

(1)法德矛盾:普法战争中法国战败,力图寻机复仇;德国为防范法国,拼命扩充陆军,试图压制法国。

(2)俄奥矛盾:主要表现在对巴尔干半岛的争夺上。奥匈帝国把巴尔干视为自己的势力范围;俄国却打着斯拉夫主义的旗号向巴尔干渗透。

(3)英德矛盾:德国想从英法等老牌殖民强国手中夺取殖民地,英国一贯推行欧洲大陆均势政策,不愿看到德国强大与其争夺殖民地等。

[重点精讲]

19世纪末20世纪初,帝国主义国家之间矛盾的根源和实质。

(1)根源:帝国主义国家之间经济政治发展不平衡。

①第二次工业革命后,美、德经济实力居世界前列,但殖民地较少。

②而英、法经济实力相对落后,所占殖民地较多。

③帝国主义国家间实力对比与所占殖民地出现不相称的状况。

(2)实质:争夺殖民地和世界霸权。

[关键点拨]

经济发展的不平衡是资本主义国家矛盾产生的根源。19世纪末20世纪初,垄断的出现为生产力的进一步发展创造了有利条件,同时也加剧了资本主义国家之间经济发展的不平衡。随着实力的变化,列强之间围绕瓜分世界问题的矛盾日趋尖锐,冲突愈演愈烈。

[深化探究]

材料 德国外长皮洛夫在议会上公开宣称:“德国人向自己的一个邻国让出陆地,向另一个邻国让出海洋,而给自己留下一钱不值的天空,这样的时代一去不复返了……我们也要给自己一块光明之地、一块阳光下的地盘。”

思考

(1)材料反映了德国的什么要求?据材料指出,德国将要与哪两国产生矛盾?这又反映了哪两类性质国家的矛盾?

(2)这种矛盾出现的根源是什么?该矛盾的发展对国际政治产生了怎样的影响?

答案 (1)重新分割殖民地和争夺世界霸权。与英国、法国产生矛盾。新兴起的资本主义国家和老牌资本主义国家之间的矛盾。

(2)根源:资本主义经济政治发展不平衡。

影响:英德矛盾成为帝国主义之间最主要的矛盾,形成了以英德为首的协约国集团和同盟国集团。

[归纳总结]

主要资本主义国家向帝国主义过渡阶段呈现出的特点:

(1)各国经济都迅速发展;

(2)都实现了向垄断资本主义阶段的过渡;

(3)各国间发展的不平衡性加剧,原来最先进的国家被后起的国家超越。

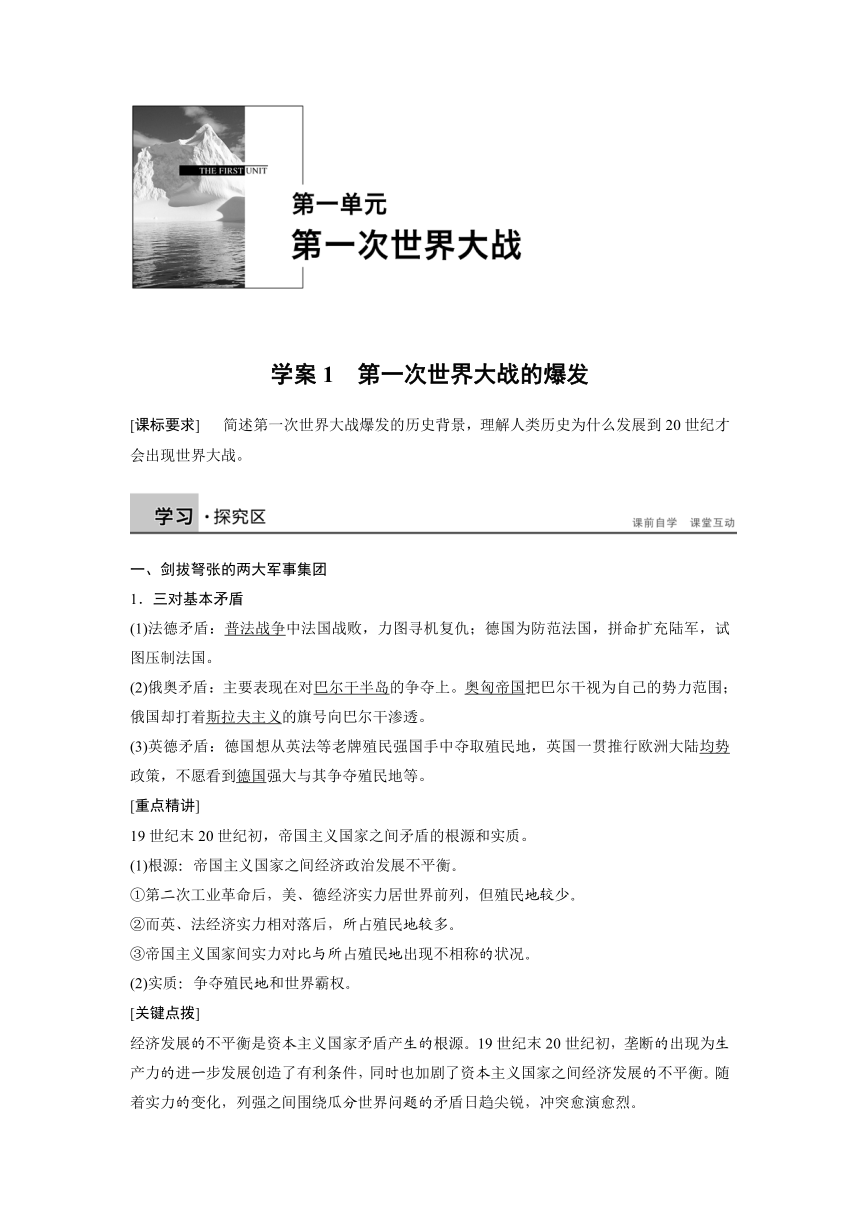

[重点精讲]

一战爆发前帝国主义国家之间的矛盾和斗争结果。

帝国主义国家之间矛盾重重,基本矛盾是英德矛盾、法德矛盾、俄奥矛盾,其中英德矛盾逐渐演变成了最主要矛盾。其矛盾演变的结果是在欧洲出现了两大军事集团:三国同盟和三国协约,他们疯狂扩军备战,国际关系日趋紧张,大战一触即发。

2.军事集团形成

(1)三国同盟

①1879年,德奥首先缔结“同盟条约”,这个条约具有明显的反俄性质。②德国利用意大利同法国的矛盾,把它拉入同盟。③1882年,三国同盟正式建立,德国成为核心。

(2)三国协约

①1892年法国和俄国缔结军事协定,两大军事集团对峙的局面开始出现。②随着英德矛盾的发展,英国分别在1904年和1907年与法、俄签订了协约,这标志着三国协约正式建立。

[归纳总结]

三国同盟以德国为核心,三国协约以英国为核心,其对立的实质是后起的资本主义强国与老牌的资本主义强国在争夺霸权和殖民地问题上的矛盾和斗争。

[深化探究]

探究点1 三国同盟的形成

材料 第一条 如果意大利未有直接挑衅行为而遭受法国的进攻,不论其理由为何,其他两缔约国必须以他们的全部军队给予被攻击的一方以援助。如果德国未有直接挑衅行为而遭受法国的侵略,意大利也担负同样的义务。

第二条 如果缔约国一方或两方未有直接挑衅行为而遭受进攻与两个或两个以上非本条约签订国的大国发生战争,对所有缔约国而言,应立即同时产生履行盟约的理由。——1882年德、奥、意三国“同盟条约”

思考

(1)德奥同盟条约主要是针对哪一国?它们的矛盾焦点是什么?

(2)意大利为什么加入同盟国?三国同盟主要是对付哪个国家?

(3)三国同盟的核心是谁?为什么?

答案 (1)俄国。对巴尔干半岛的争夺。

(2)意大利因与法国争夺突尼斯失败而加入同盟国。对付法国。

(3)德国。因为德国实力最强,德国与法、俄、英矛盾最大,三国同盟的形成主要是德国组织的。

探究点2 三国协约的形成

材料一 英法之间在瓜分非洲问题上有利害冲突。英国控制埃及之后,加紧排挤法国势力,在扩大非洲殖民地的过程中,19世纪末双方军队几乎发生武装冲突。为了共同对付德国,1904年英法缔结协约,调整了两国在殖民地问题上的矛盾:法国放弃20多年来反对英国占领埃及的态度,正式承认埃及为英国的殖民地,英国则同意法国侵占摩洛哥。

材料二 1907年英俄协约的签订,也同英俄调整在亚洲的矛盾有关。按照这项协定,伊朗分为三个部分,北部为俄国的势力范围,南部为英国的势力范围,中部为中立带,双方均可自由出入。阿富汗为英国的势力范围。关于中国的西藏,英俄互相承认对方在西藏的既得利益,同意维持西藏现状,承认中国对西藏拥有主权。

思考

(1)据材料一可知,英国同法国签订协约的主要目的是什么?英国为什么要调整与俄国在亚洲的矛盾?

(2)依据材料一、二,你认为英法协约和英俄协约的实质是什么?签订后产生了怎样的影响?

(3)依据阅读以上材料获得的信息,你对资本主义国家间的关系有何认识?

答案 (1)对付德国。调整与俄国在亚洲的矛盾,以便联合俄国在欧洲共同对付德国。

(2)是背着有关国家签订的帝国主义分赃协定。正式形成了三国协约,使欧洲两大军事集团对峙的局面正式形成,并加速了第一次世界大战的爆发。

(3)资本主义国家之间既互相斗争又互相勾结,完全以维护各自的利益为转移;在资本主义国家互相勾结的过程中,总是以牺牲弱小民族的利益为代价。

二、“巴尔干火药桶”

1.复杂的巴尔干

(1)巴尔干半岛长期处于奥斯曼帝国的统治之下,民族关系复杂。

(2)两次巴尔干战争

①1912年“巴尔干同盟”发动了对奥斯曼帝国的一次民族解放战争。②1913年因“巴尔干同盟”内部矛盾发生第二次巴尔干战争,保加利亚战败。

(3)帝国主义干涉巴尔干事务

①原因:巴尔干半岛上的战乱给列强提供了机会。②表现:俄、奥匈投入对巴尔干半岛的争夺。③影响:列强争夺、民族矛盾激化,使巴尔干地区成为欧洲的“火药桶”。

2.萨拉热窝事件

(1)背景

①巴尔干地区成为欧洲的“火药桶”。②奥匈帝国以塞尔维亚为假想敌进行军事演习。

(2)概况:1914年6月28日,塞尔维亚的民族主义者刺杀了奥匈帝国的皇储斐迪南大公夫妇。

(3)影响:成为一战的导火线。

[教材互补]

多年以来,俄国打着泛斯拉夫主义的旗号,向巴尔干半岛扩张,并以南部斯拉夫人的解放者自居;奥匈帝国也致力于向巴尔干半岛扩张,它同俄国的矛盾由此产生。德国是瓜分世界筵席上的迟到者,但它要求在殖民地问题上获得更大的权益。德国向当时世界上最大的殖民帝国英国发起挑战,英德矛盾激化。(人民版)

[深度点拨]

帝国主义国家之间“没有永恒的朋友,没有永恒的敌人,只有永恒的利益”。结合历史唯物主义的观点分析,即经济基础决定上层建筑,物质决定意识,国家综合国力决定其对外政策等。

三、大战爆发

1.标志:在德国的支持下奥匈帝国向塞尔维亚宣战,德、俄、法、英相继投入战争。

2.双方:一方为同盟国中的德国和奥匈帝国;另一方为协约国中的英国、法国和俄国。

3.原因

(1)20世纪的世界已经基本上形成一个整体,形成了“牵一发而动全身”的局面。

(2)主要资本主义国家争夺殖民地和势力范围的斗争空前激烈,影响到整个世界。

(3)生产力的发展和科技的进步,为大战的爆发提供了必要的物质和技术基础。

[深化探究]

材料

斐迪南大公遇刺

思考

(1)材料中的被刺杀人物是哪国人?材料中的事件引起了什么后果?

(2)有人说,第一次世界大战是一次偶然的灾难,假如没有材料所述事件的发生,一战就不会爆发。请谈谈你的看法。

答案 (1)奥匈帝国。奥匈帝国与塞尔维亚矛盾激化,它成为一战的导火线,最终引发了一战。

(2)萨拉热窝事件虽然是一个偶然性事件,但偶然中存在着必然,从当时国际形势分析,即使没有此事件,这次战争仍要发生。第二次工业革命后造成的资本主义国家之间力量对比的变化和其殖民地之间的倒挂现象,已经说明了一战爆发的必然性。

总之,20世纪初,资本主义世界殖民体系形成,帝国主义国家争夺殖民地和势力范围的斗争空前激烈,大战不可避免。

课堂小结

本课主要围绕第一次世界大战爆发的历史背景而展开。从政治经济发展的不平衡性到三国同盟、三国协约两大军事集团的形成再到萨拉热窝事件,从全方位揭示了一战的原因;由于德、俄、法、英等国的相继投入,这次战争的规模越来越大,从而发展为旷日持久的世界大战。

1.有人把经济上的竞争作为第一次世界大战爆发的最重要的因素之一,1914年以前,这种“竞争”最激烈的国家是( )

A.英国和美国

B.英国和法国

C.法国和德国

D.英国和德国

答案 D

解析 题干信息:1914年以前“竞争”最激烈是解题的关键,依据教材可知当时的英德两国在世界范围内争夺殖民地和市场的冲突最为激烈。

2.19世纪60~90年代中期,英国在欧洲大陆奉行“光荣孤立”的外交政策。英国海军大臣戈申对此解释道:“它是一种故意选择的孤立。”此话表明英国( )

A.力图保持欧洲大陆大国之间的势力均衡

B.关注世界霸权,无意卷入欧洲事务

C.力图使欧美大国之间相互牵制

D.实力开始衰落,无力插足欧洲事务

答案 A

解析 关注世界霸权,必须关注欧洲。在英国人眼里,欧洲才是世界的中心,不关注欧洲,就谈不上称霸世界,排除B项。C项中的美国此时还不是大国,对英国不可能构成威胁,排除C项。英国在19世纪末期经济上有所衰退,可综合实力仍然是世界领先,它不可能无力插足欧洲事务,排除D项。

3.1903年,英王爱德华七世访问法国,主动修复同法国的关系,其原因不包括( )

A.英德矛盾的日趋激化

B.英国实力的相对下降

C.确保欧洲大陆的均势

D.联合法国以对抗德国

答案 C

解析 英国主动寻求与法国和解,说明它放弃了以操纵欧洲“均势”为目的的“光荣孤立”政策,故C项符合题意;A、B、D三项均属于英国寻求与法国和解的原因。

4.下列关于第一次世界大战前巴尔干半岛的形势,不正确的表述是( )

A.俄奥矛盾主要表现在对巴尔干半岛霸权的争夺上

B.一战前,奥匈帝国吞并了波斯尼亚和塞尔维亚

C.巴尔干半岛长期处于土耳其帝国的统治之下

D.巴尔干半岛民族关系很复杂,斯拉夫人占多数

答案 B

解析 由于资本主义经济政治发展不平衡规律的作用和影响,帝国主义之间的矛盾错综复杂,主要集中在巴尔干半岛上。巴尔干半岛长期处于土耳其帝国的统治之下,巴尔干半岛民族关系很复杂,斯拉夫人占多数。

5.小说《最后一课》中,韩麦尔先生对他的学生说:“孩子们……柏林来了命令,阿尔萨斯和洛林两省的学校只准教德语……今天是你们最后一堂法语课。”与这一情景密切相关的历史事件是( )

A.巴黎公社

B.德意志统一

C.普法战争

D.德奥结盟

答案 C

解析 题目中“柏林来了命令”,阿尔萨斯和洛林“只准教德语”,表明这两处地方当时已处在德国的统治之下。普法战争中,法国战败,将阿尔萨斯和洛林割让给德国。

6.阅读下列材料:

材料一 1890年俾斯麦下台后,威廉二世表明其对外政策时说:“在我们德意志军旗的保护标志之下,我们有理由提出要求:凡是外国人给予一切其他国家的某些权利,也同样是德意志商业、德意志商人和德意志船只所要取得的权利。”——《世界近代史参考资料》

材料二 威廉二世的外交国务大臣皮洛夫说:“当其他国家分割世界时……我们不会消极地躲在一旁……如果英国人谈大不列颠,法国人谈新法兰西,俄国人侵占亚洲……那么,我们也要求建立大德意志。”——《世界近代史教学资料选辑》(二)

请回答:

(1)两则材料反映了德国的对外政策是什么?

(2)结合所学知识分析德国对外政策变化的原因。

(3)结合上述材料说明对德国对外政策变化所产生影响的认识。

答案 (1)争夺世界霸权。

(2)原因:德国经济迅速发展,实力超过英、法两国,改变了列强之间的力量对比,要求重新瓜分殖民地。

(3)列强之间争夺殖民地的斗争日益激化;英德矛盾成为列强之间的主要矛盾;三国同盟和三国协约的相互对峙和扩军备战;国际危机不断加剧,最终引发一战。

解析 第(1)问德国对外政策依据材料中“凡是外国人”、“建立大德意志”等信息进行归纳。第(2)问原因需要联系德国经济发展的基本状况进行分析。第(3)问注意结合德国对外政策的目的,从直接影响和深远影响等方面进行分析。

[资料回放]

点拨 德国外长皮洛夫的演说反映了德国要从英法等国手中夺取殖民地,重新瓜分世界的对外政策。

[学思之窗]

提示 明确帝国主义国家间的主要矛盾是解题的关键。三国同盟的盟主是德国,而德国的世仇是法国。由此不难看出三国同盟的矛头所向。法国为摆脱普法战争后的孤立处境,急欲寻找同盟者。这就形成了帝国主义的两大军事集团。

[学习延伸]

提示 萨拉热窝事件成为一战的导火索。如果没有这一事件仍然会爆发一战,这要从战争爆发的根本原因考虑。

[基础达标]

1.19世纪90年代,美国工业总产值占世界工业总产值的31%,超过英国,跃居世界第一位。英国下降为18%,德国上升为16%,法国降为7%。20世纪初,德国超过英国,位居世界第二,法国在世界工业总产值中的比重不断下降,同其他大国的差距进一步加大。俄日经济发展速度虽然较快,但它们的工业产量所占的比重还很小。以上材料最能说明资本主义各国( )

A.经济处于高速发展时期

B.从自由资本主义过渡到垄断资本主义

C.经济发展不平衡

D.重新瓜分世界的斗争日益激烈

答案 C

解析 材料反映出美国和德国经济发展迅速,分别超过英国和法国,跃居世界第一和第二位。资本主义各国经济实力对比的变化说明资本主义经济发展出现了严重的不平衡。

2.三国同盟和三国协约两大军事集团的形成,说明当时世界局势的突出特点是( )

A.英、法、俄和德、奥、意的利益不同

B.英德矛盾尖锐,各自寻找支持者

C.帝国主义重新瓜分世界的斗争日趋激烈

D.帝国主义为了各自利益相互勾结

答案 C

解析 世界局势的突出特点应注意从宏观上进行分析,A、B、D三项都是因“帝国主义重新瓜分世界的斗争日趋激烈”而引起的。

3.下面图一到图二的变化反映了英国一贯的外交政策,这种外交政策是英国意欲( )

图一 图二

A.帮助欧洲大陆的弱小国家

B.打破欧洲的均势格局

C.维持欧洲大陆的势力均衡

D.同欧洲列强结成联盟

答案 C

解析 要仔细体味两幅图画。题目中的“英国意欲”是指英国将要参与的,从图一到图二的最突出的变化就是实现了平衡。依据此意去寻找选项,排除A、B、D三项。

4.1908年,奥匈帝国吞并了波斯尼亚和黑塞哥维那两地,这一举动招致了俄国的强烈反对。从根本上说是因为( )

A.俄国一贯致力于维护地区和平

B.奥匈帝国的举动触犯了俄国的利益

C.奥匈帝国的行为对德意志有利

D.俄国反对奥匈帝国插足巴尔干半岛

答案 B

解析 1908年,奥匈帝国和俄国召开会议,俄国同意奥匈帝国兼并波斯尼亚和黑塞哥维那两地,但必须建立在黑海海峡向俄国军舰开放的基础上。但是奥匈帝国在吞并这两地时,并没有满足俄国的要求。因此,从根本上来看,奥匈帝国的举动触犯了俄国的利益,因而遭到了俄国的反对。

5.一战前,在各主要帝国主义国家中,德国的军队人数增加最快。其原因是( )

A.德国的经济发展速度最快

B.其他国家实力减弱,难以维持军费开支

C.德国发动战争的要求最为迫切

D.英法等国支持德国对外扩张

答案 C

解析 在主要帝国主义国家中,德国的经济发展速度是较快的,但还是不如美国发展迅速,排除A;当时,主要帝国主义国家的经济都有发展,只是发展速度有快慢的差异,没有一个国家的实力减弱,排除B;D项更是明显错误的。

6.“当(会议桌上)发生争论时,德国总是在开口前把一支左轮手枪摆在桌面上”。这反映了德国的哪种特点( )

A.军国主义色彩浓厚

B.极端民族主义泛滥

C.崇尚以暴制暴

D.新式武器层出不穷

答案 A

解析 在“(会议桌上)发生争论”说明没有暴力(战争)威胁,“开口前”把枪摆在桌面上,则说明了德国崇尚军事,军国主义色彩浓厚。B、D两项在材料中不能体现,故选A项。

[能力提升]

7.阅读下列材料:

材料一 德意志放弃它在东非的要求……承认英国保卫桑给巴尔……英国把海利哥兰岛让给德国……德意志应……对大英帝国……在非洲的反法政策……在亚洲的反俄政策……给以帮助。——1890年《英德关于殖民地的协定》

材料二 德国要求法兰西共和国把广大地区(指刚果)让出来……希望法国放弃它在那块土地邻近区域享有的权利,而由德国控制这一区域,这将会……使英国的北非与南非分离开来,德国当政人士……必须明白,任何一个英国政府……也不会容许在分配非洲政权上有这样巨大的变更。——1911年7月24日《泰晤士报》

请回答:

(1)比较材料一、二,英国对德关系发生了怎样的变化?这种关系变化的实质是什么?

(2)结合以上材料,分析帝国主义国家之间的关系有何特点?

答案 (1)由勾结德国反对法国、俄国,转变为支持法国反对德国。这种关系的变化,表面上是维护法国的殖民地,实际上是勾结德国的宿敌法国对抗德国,以维护其所得的殖民利益。

(2)帝国主义国家之间的矛盾错综复杂,它们彼此间或勾结或斗争;它们之间关系的不稳定性是由其各自的侵略利益决定的。

8.阅读下列材料:

材料一 英法之间在瓜分非洲问题上有利害冲突。英国控制埃及之后,加紧排挤法国势力。在扩大非洲殖民地的过程中,19世纪末双方军队几乎发生武装冲突。为了共同对付德国,1904年英法缔结协约,调整了两国在殖民地问题上的矛盾:法国放弃二十多年来反对英国占领埃及的态度,正式承认埃及为英国的殖民地,英国则同意法国侵占摩洛哥。

材料二 1907年英俄协约的签订,也同英俄调整在亚洲的矛盾有关。按照这项协定,伊朗分为三个部分,北部为俄国的势力范围,南部为英国的势力范围,中部为中立带,双方均可自由出入。阿富汗为英国的势力范围。关于中国的西藏,英俄互相承认对方在西藏的既得利益,同意维持西藏现状,承认中国对西藏拥有主权。

请回答:

(1)据材料,英国同法国签订协约的主要目的是什么?英国为什么要调整与俄国在亚洲的矛盾?

(2)英法协约和英俄协约的实质是什么?其签订产生了怎样的影响?

(3)根据上述材料,你对资本主义国家间的关系有何认识?

答案 (1)对付德国。调整与俄国在亚洲的矛盾,以便联合俄国在欧洲共同对付德国。

(2)是背着有关国家签订的帝国主义分赃协定。正式形成了三国协约集团,使欧洲两大军事政治集团对峙的局面正式形成,并加速了第一次世界大战的爆发。

(3)资本主义国家之间既互相斗争又互相勾结,完全以维护其各自的利益为转移;在资本主义国家互相勾结的过程中,总是以牺牲弱小民族的利益为代价。

解析 英法、英俄关系的调整都是以重新分割弱小国家为条件,说明帝国主义之间的关系的着眼点是以自己的利益为转移,以牺牲弱小国家和民族的利益为代价。

[课标要求]

简述第一次世界大战爆发的历史背景,理解人类历史为什么发展到20世纪才会出现世界大战。

一、剑拔弩张的两大军事集团

1.三对基本矛盾

(1)法德矛盾:普法战争中法国战败,力图寻机复仇;德国为防范法国,拼命扩充陆军,试图压制法国。

(2)俄奥矛盾:主要表现在对巴尔干半岛的争夺上。奥匈帝国把巴尔干视为自己的势力范围;俄国却打着斯拉夫主义的旗号向巴尔干渗透。

(3)英德矛盾:德国想从英法等老牌殖民强国手中夺取殖民地,英国一贯推行欧洲大陆均势政策,不愿看到德国强大与其争夺殖民地等。

[重点精讲]

19世纪末20世纪初,帝国主义国家之间矛盾的根源和实质。

(1)根源:帝国主义国家之间经济政治发展不平衡。

①第二次工业革命后,美、德经济实力居世界前列,但殖民地较少。

②而英、法经济实力相对落后,所占殖民地较多。

③帝国主义国家间实力对比与所占殖民地出现不相称的状况。

(2)实质:争夺殖民地和世界霸权。

[关键点拨]

经济发展的不平衡是资本主义国家矛盾产生的根源。19世纪末20世纪初,垄断的出现为生产力的进一步发展创造了有利条件,同时也加剧了资本主义国家之间经济发展的不平衡。随着实力的变化,列强之间围绕瓜分世界问题的矛盾日趋尖锐,冲突愈演愈烈。

[深化探究]

材料 德国外长皮洛夫在议会上公开宣称:“德国人向自己的一个邻国让出陆地,向另一个邻国让出海洋,而给自己留下一钱不值的天空,这样的时代一去不复返了……我们也要给自己一块光明之地、一块阳光下的地盘。”

思考

(1)材料反映了德国的什么要求?据材料指出,德国将要与哪两国产生矛盾?这又反映了哪两类性质国家的矛盾?

(2)这种矛盾出现的根源是什么?该矛盾的发展对国际政治产生了怎样的影响?

答案 (1)重新分割殖民地和争夺世界霸权。与英国、法国产生矛盾。新兴起的资本主义国家和老牌资本主义国家之间的矛盾。

(2)根源:资本主义经济政治发展不平衡。

影响:英德矛盾成为帝国主义之间最主要的矛盾,形成了以英德为首的协约国集团和同盟国集团。

[归纳总结]

主要资本主义国家向帝国主义过渡阶段呈现出的特点:

(1)各国经济都迅速发展;

(2)都实现了向垄断资本主义阶段的过渡;

(3)各国间发展的不平衡性加剧,原来最先进的国家被后起的国家超越。

[重点精讲]

一战爆发前帝国主义国家之间的矛盾和斗争结果。

帝国主义国家之间矛盾重重,基本矛盾是英德矛盾、法德矛盾、俄奥矛盾,其中英德矛盾逐渐演变成了最主要矛盾。其矛盾演变的结果是在欧洲出现了两大军事集团:三国同盟和三国协约,他们疯狂扩军备战,国际关系日趋紧张,大战一触即发。

2.军事集团形成

(1)三国同盟

①1879年,德奥首先缔结“同盟条约”,这个条约具有明显的反俄性质。②德国利用意大利同法国的矛盾,把它拉入同盟。③1882年,三国同盟正式建立,德国成为核心。

(2)三国协约

①1892年法国和俄国缔结军事协定,两大军事集团对峙的局面开始出现。②随着英德矛盾的发展,英国分别在1904年和1907年与法、俄签订了协约,这标志着三国协约正式建立。

[归纳总结]

三国同盟以德国为核心,三国协约以英国为核心,其对立的实质是后起的资本主义强国与老牌的资本主义强国在争夺霸权和殖民地问题上的矛盾和斗争。

[深化探究]

探究点1 三国同盟的形成

材料 第一条 如果意大利未有直接挑衅行为而遭受法国的进攻,不论其理由为何,其他两缔约国必须以他们的全部军队给予被攻击的一方以援助。如果德国未有直接挑衅行为而遭受法国的侵略,意大利也担负同样的义务。

第二条 如果缔约国一方或两方未有直接挑衅行为而遭受进攻与两个或两个以上非本条约签订国的大国发生战争,对所有缔约国而言,应立即同时产生履行盟约的理由。——1882年德、奥、意三国“同盟条约”

思考

(1)德奥同盟条约主要是针对哪一国?它们的矛盾焦点是什么?

(2)意大利为什么加入同盟国?三国同盟主要是对付哪个国家?

(3)三国同盟的核心是谁?为什么?

答案 (1)俄国。对巴尔干半岛的争夺。

(2)意大利因与法国争夺突尼斯失败而加入同盟国。对付法国。

(3)德国。因为德国实力最强,德国与法、俄、英矛盾最大,三国同盟的形成主要是德国组织的。

探究点2 三国协约的形成

材料一 英法之间在瓜分非洲问题上有利害冲突。英国控制埃及之后,加紧排挤法国势力,在扩大非洲殖民地的过程中,19世纪末双方军队几乎发生武装冲突。为了共同对付德国,1904年英法缔结协约,调整了两国在殖民地问题上的矛盾:法国放弃20多年来反对英国占领埃及的态度,正式承认埃及为英国的殖民地,英国则同意法国侵占摩洛哥。

材料二 1907年英俄协约的签订,也同英俄调整在亚洲的矛盾有关。按照这项协定,伊朗分为三个部分,北部为俄国的势力范围,南部为英国的势力范围,中部为中立带,双方均可自由出入。阿富汗为英国的势力范围。关于中国的西藏,英俄互相承认对方在西藏的既得利益,同意维持西藏现状,承认中国对西藏拥有主权。

思考

(1)据材料一可知,英国同法国签订协约的主要目的是什么?英国为什么要调整与俄国在亚洲的矛盾?

(2)依据材料一、二,你认为英法协约和英俄协约的实质是什么?签订后产生了怎样的影响?

(3)依据阅读以上材料获得的信息,你对资本主义国家间的关系有何认识?

答案 (1)对付德国。调整与俄国在亚洲的矛盾,以便联合俄国在欧洲共同对付德国。

(2)是背着有关国家签订的帝国主义分赃协定。正式形成了三国协约,使欧洲两大军事集团对峙的局面正式形成,并加速了第一次世界大战的爆发。

(3)资本主义国家之间既互相斗争又互相勾结,完全以维护各自的利益为转移;在资本主义国家互相勾结的过程中,总是以牺牲弱小民族的利益为代价。

二、“巴尔干火药桶”

1.复杂的巴尔干

(1)巴尔干半岛长期处于奥斯曼帝国的统治之下,民族关系复杂。

(2)两次巴尔干战争

①1912年“巴尔干同盟”发动了对奥斯曼帝国的一次民族解放战争。②1913年因“巴尔干同盟”内部矛盾发生第二次巴尔干战争,保加利亚战败。

(3)帝国主义干涉巴尔干事务

①原因:巴尔干半岛上的战乱给列强提供了机会。②表现:俄、奥匈投入对巴尔干半岛的争夺。③影响:列强争夺、民族矛盾激化,使巴尔干地区成为欧洲的“火药桶”。

2.萨拉热窝事件

(1)背景

①巴尔干地区成为欧洲的“火药桶”。②奥匈帝国以塞尔维亚为假想敌进行军事演习。

(2)概况:1914年6月28日,塞尔维亚的民族主义者刺杀了奥匈帝国的皇储斐迪南大公夫妇。

(3)影响:成为一战的导火线。

[教材互补]

多年以来,俄国打着泛斯拉夫主义的旗号,向巴尔干半岛扩张,并以南部斯拉夫人的解放者自居;奥匈帝国也致力于向巴尔干半岛扩张,它同俄国的矛盾由此产生。德国是瓜分世界筵席上的迟到者,但它要求在殖民地问题上获得更大的权益。德国向当时世界上最大的殖民帝国英国发起挑战,英德矛盾激化。(人民版)

[深度点拨]

帝国主义国家之间“没有永恒的朋友,没有永恒的敌人,只有永恒的利益”。结合历史唯物主义的观点分析,即经济基础决定上层建筑,物质决定意识,国家综合国力决定其对外政策等。

三、大战爆发

1.标志:在德国的支持下奥匈帝国向塞尔维亚宣战,德、俄、法、英相继投入战争。

2.双方:一方为同盟国中的德国和奥匈帝国;另一方为协约国中的英国、法国和俄国。

3.原因

(1)20世纪的世界已经基本上形成一个整体,形成了“牵一发而动全身”的局面。

(2)主要资本主义国家争夺殖民地和势力范围的斗争空前激烈,影响到整个世界。

(3)生产力的发展和科技的进步,为大战的爆发提供了必要的物质和技术基础。

[深化探究]

材料

斐迪南大公遇刺

思考

(1)材料中的被刺杀人物是哪国人?材料中的事件引起了什么后果?

(2)有人说,第一次世界大战是一次偶然的灾难,假如没有材料所述事件的发生,一战就不会爆发。请谈谈你的看法。

答案 (1)奥匈帝国。奥匈帝国与塞尔维亚矛盾激化,它成为一战的导火线,最终引发了一战。

(2)萨拉热窝事件虽然是一个偶然性事件,但偶然中存在着必然,从当时国际形势分析,即使没有此事件,这次战争仍要发生。第二次工业革命后造成的资本主义国家之间力量对比的变化和其殖民地之间的倒挂现象,已经说明了一战爆发的必然性。

总之,20世纪初,资本主义世界殖民体系形成,帝国主义国家争夺殖民地和势力范围的斗争空前激烈,大战不可避免。

课堂小结

本课主要围绕第一次世界大战爆发的历史背景而展开。从政治经济发展的不平衡性到三国同盟、三国协约两大军事集团的形成再到萨拉热窝事件,从全方位揭示了一战的原因;由于德、俄、法、英等国的相继投入,这次战争的规模越来越大,从而发展为旷日持久的世界大战。

1.有人把经济上的竞争作为第一次世界大战爆发的最重要的因素之一,1914年以前,这种“竞争”最激烈的国家是( )

A.英国和美国

B.英国和法国

C.法国和德国

D.英国和德国

答案 D

解析 题干信息:1914年以前“竞争”最激烈是解题的关键,依据教材可知当时的英德两国在世界范围内争夺殖民地和市场的冲突最为激烈。

2.19世纪60~90年代中期,英国在欧洲大陆奉行“光荣孤立”的外交政策。英国海军大臣戈申对此解释道:“它是一种故意选择的孤立。”此话表明英国( )

A.力图保持欧洲大陆大国之间的势力均衡

B.关注世界霸权,无意卷入欧洲事务

C.力图使欧美大国之间相互牵制

D.实力开始衰落,无力插足欧洲事务

答案 A

解析 关注世界霸权,必须关注欧洲。在英国人眼里,欧洲才是世界的中心,不关注欧洲,就谈不上称霸世界,排除B项。C项中的美国此时还不是大国,对英国不可能构成威胁,排除C项。英国在19世纪末期经济上有所衰退,可综合实力仍然是世界领先,它不可能无力插足欧洲事务,排除D项。

3.1903年,英王爱德华七世访问法国,主动修复同法国的关系,其原因不包括( )

A.英德矛盾的日趋激化

B.英国实力的相对下降

C.确保欧洲大陆的均势

D.联合法国以对抗德国

答案 C

解析 英国主动寻求与法国和解,说明它放弃了以操纵欧洲“均势”为目的的“光荣孤立”政策,故C项符合题意;A、B、D三项均属于英国寻求与法国和解的原因。

4.下列关于第一次世界大战前巴尔干半岛的形势,不正确的表述是( )

A.俄奥矛盾主要表现在对巴尔干半岛霸权的争夺上

B.一战前,奥匈帝国吞并了波斯尼亚和塞尔维亚

C.巴尔干半岛长期处于土耳其帝国的统治之下

D.巴尔干半岛民族关系很复杂,斯拉夫人占多数

答案 B

解析 由于资本主义经济政治发展不平衡规律的作用和影响,帝国主义之间的矛盾错综复杂,主要集中在巴尔干半岛上。巴尔干半岛长期处于土耳其帝国的统治之下,巴尔干半岛民族关系很复杂,斯拉夫人占多数。

5.小说《最后一课》中,韩麦尔先生对他的学生说:“孩子们……柏林来了命令,阿尔萨斯和洛林两省的学校只准教德语……今天是你们最后一堂法语课。”与这一情景密切相关的历史事件是( )

A.巴黎公社

B.德意志统一

C.普法战争

D.德奥结盟

答案 C

解析 题目中“柏林来了命令”,阿尔萨斯和洛林“只准教德语”,表明这两处地方当时已处在德国的统治之下。普法战争中,法国战败,将阿尔萨斯和洛林割让给德国。

6.阅读下列材料:

材料一 1890年俾斯麦下台后,威廉二世表明其对外政策时说:“在我们德意志军旗的保护标志之下,我们有理由提出要求:凡是外国人给予一切其他国家的某些权利,也同样是德意志商业、德意志商人和德意志船只所要取得的权利。”——《世界近代史参考资料》

材料二 威廉二世的外交国务大臣皮洛夫说:“当其他国家分割世界时……我们不会消极地躲在一旁……如果英国人谈大不列颠,法国人谈新法兰西,俄国人侵占亚洲……那么,我们也要求建立大德意志。”——《世界近代史教学资料选辑》(二)

请回答:

(1)两则材料反映了德国的对外政策是什么?

(2)结合所学知识分析德国对外政策变化的原因。

(3)结合上述材料说明对德国对外政策变化所产生影响的认识。

答案 (1)争夺世界霸权。

(2)原因:德国经济迅速发展,实力超过英、法两国,改变了列强之间的力量对比,要求重新瓜分殖民地。

(3)列强之间争夺殖民地的斗争日益激化;英德矛盾成为列强之间的主要矛盾;三国同盟和三国协约的相互对峙和扩军备战;国际危机不断加剧,最终引发一战。

解析 第(1)问德国对外政策依据材料中“凡是外国人”、“建立大德意志”等信息进行归纳。第(2)问原因需要联系德国经济发展的基本状况进行分析。第(3)问注意结合德国对外政策的目的,从直接影响和深远影响等方面进行分析。

[资料回放]

点拨 德国外长皮洛夫的演说反映了德国要从英法等国手中夺取殖民地,重新瓜分世界的对外政策。

[学思之窗]

提示 明确帝国主义国家间的主要矛盾是解题的关键。三国同盟的盟主是德国,而德国的世仇是法国。由此不难看出三国同盟的矛头所向。法国为摆脱普法战争后的孤立处境,急欲寻找同盟者。这就形成了帝国主义的两大军事集团。

[学习延伸]

提示 萨拉热窝事件成为一战的导火索。如果没有这一事件仍然会爆发一战,这要从战争爆发的根本原因考虑。

[基础达标]

1.19世纪90年代,美国工业总产值占世界工业总产值的31%,超过英国,跃居世界第一位。英国下降为18%,德国上升为16%,法国降为7%。20世纪初,德国超过英国,位居世界第二,法国在世界工业总产值中的比重不断下降,同其他大国的差距进一步加大。俄日经济发展速度虽然较快,但它们的工业产量所占的比重还很小。以上材料最能说明资本主义各国( )

A.经济处于高速发展时期

B.从自由资本主义过渡到垄断资本主义

C.经济发展不平衡

D.重新瓜分世界的斗争日益激烈

答案 C

解析 材料反映出美国和德国经济发展迅速,分别超过英国和法国,跃居世界第一和第二位。资本主义各国经济实力对比的变化说明资本主义经济发展出现了严重的不平衡。

2.三国同盟和三国协约两大军事集团的形成,说明当时世界局势的突出特点是( )

A.英、法、俄和德、奥、意的利益不同

B.英德矛盾尖锐,各自寻找支持者

C.帝国主义重新瓜分世界的斗争日趋激烈

D.帝国主义为了各自利益相互勾结

答案 C

解析 世界局势的突出特点应注意从宏观上进行分析,A、B、D三项都是因“帝国主义重新瓜分世界的斗争日趋激烈”而引起的。

3.下面图一到图二的变化反映了英国一贯的外交政策,这种外交政策是英国意欲( )

图一 图二

A.帮助欧洲大陆的弱小国家

B.打破欧洲的均势格局

C.维持欧洲大陆的势力均衡

D.同欧洲列强结成联盟

答案 C

解析 要仔细体味两幅图画。题目中的“英国意欲”是指英国将要参与的,从图一到图二的最突出的变化就是实现了平衡。依据此意去寻找选项,排除A、B、D三项。

4.1908年,奥匈帝国吞并了波斯尼亚和黑塞哥维那两地,这一举动招致了俄国的强烈反对。从根本上说是因为( )

A.俄国一贯致力于维护地区和平

B.奥匈帝国的举动触犯了俄国的利益

C.奥匈帝国的行为对德意志有利

D.俄国反对奥匈帝国插足巴尔干半岛

答案 B

解析 1908年,奥匈帝国和俄国召开会议,俄国同意奥匈帝国兼并波斯尼亚和黑塞哥维那两地,但必须建立在黑海海峡向俄国军舰开放的基础上。但是奥匈帝国在吞并这两地时,并没有满足俄国的要求。因此,从根本上来看,奥匈帝国的举动触犯了俄国的利益,因而遭到了俄国的反对。

5.一战前,在各主要帝国主义国家中,德国的军队人数增加最快。其原因是( )

A.德国的经济发展速度最快

B.其他国家实力减弱,难以维持军费开支

C.德国发动战争的要求最为迫切

D.英法等国支持德国对外扩张

答案 C

解析 在主要帝国主义国家中,德国的经济发展速度是较快的,但还是不如美国发展迅速,排除A;当时,主要帝国主义国家的经济都有发展,只是发展速度有快慢的差异,没有一个国家的实力减弱,排除B;D项更是明显错误的。

6.“当(会议桌上)发生争论时,德国总是在开口前把一支左轮手枪摆在桌面上”。这反映了德国的哪种特点( )

A.军国主义色彩浓厚

B.极端民族主义泛滥

C.崇尚以暴制暴

D.新式武器层出不穷

答案 A

解析 在“(会议桌上)发生争论”说明没有暴力(战争)威胁,“开口前”把枪摆在桌面上,则说明了德国崇尚军事,军国主义色彩浓厚。B、D两项在材料中不能体现,故选A项。

[能力提升]

7.阅读下列材料:

材料一 德意志放弃它在东非的要求……承认英国保卫桑给巴尔……英国把海利哥兰岛让给德国……德意志应……对大英帝国……在非洲的反法政策……在亚洲的反俄政策……给以帮助。——1890年《英德关于殖民地的协定》

材料二 德国要求法兰西共和国把广大地区(指刚果)让出来……希望法国放弃它在那块土地邻近区域享有的权利,而由德国控制这一区域,这将会……使英国的北非与南非分离开来,德国当政人士……必须明白,任何一个英国政府……也不会容许在分配非洲政权上有这样巨大的变更。——1911年7月24日《泰晤士报》

请回答:

(1)比较材料一、二,英国对德关系发生了怎样的变化?这种关系变化的实质是什么?

(2)结合以上材料,分析帝国主义国家之间的关系有何特点?

答案 (1)由勾结德国反对法国、俄国,转变为支持法国反对德国。这种关系的变化,表面上是维护法国的殖民地,实际上是勾结德国的宿敌法国对抗德国,以维护其所得的殖民利益。

(2)帝国主义国家之间的矛盾错综复杂,它们彼此间或勾结或斗争;它们之间关系的不稳定性是由其各自的侵略利益决定的。

8.阅读下列材料:

材料一 英法之间在瓜分非洲问题上有利害冲突。英国控制埃及之后,加紧排挤法国势力。在扩大非洲殖民地的过程中,19世纪末双方军队几乎发生武装冲突。为了共同对付德国,1904年英法缔结协约,调整了两国在殖民地问题上的矛盾:法国放弃二十多年来反对英国占领埃及的态度,正式承认埃及为英国的殖民地,英国则同意法国侵占摩洛哥。

材料二 1907年英俄协约的签订,也同英俄调整在亚洲的矛盾有关。按照这项协定,伊朗分为三个部分,北部为俄国的势力范围,南部为英国的势力范围,中部为中立带,双方均可自由出入。阿富汗为英国的势力范围。关于中国的西藏,英俄互相承认对方在西藏的既得利益,同意维持西藏现状,承认中国对西藏拥有主权。

请回答:

(1)据材料,英国同法国签订协约的主要目的是什么?英国为什么要调整与俄国在亚洲的矛盾?

(2)英法协约和英俄协约的实质是什么?其签订产生了怎样的影响?

(3)根据上述材料,你对资本主义国家间的关系有何认识?

答案 (1)对付德国。调整与俄国在亚洲的矛盾,以便联合俄国在欧洲共同对付德国。

(2)是背着有关国家签订的帝国主义分赃协定。正式形成了三国协约集团,使欧洲两大军事政治集团对峙的局面正式形成,并加速了第一次世界大战的爆发。

(3)资本主义国家之间既互相斗争又互相勾结,完全以维护其各自的利益为转移;在资本主义国家互相勾结的过程中,总是以牺牲弱小民族的利益为代价。

解析 英法、英俄关系的调整都是以重新分割弱小国家为条件,说明帝国主义之间的关系的着眼点是以自己的利益为转移,以牺牲弱小国家和民族的利益为代价。

同课章节目录

- 第一单元 第一次世界大战

- 1 第一次世界大战的爆发

- 2 旷日持久的战争

- 3 同盟国集团的瓦解

- 4 第一次世界大战的后果

- 第二单元 凡尔赛—华盛顿体系下的世界

- 1 巴黎和会

- 2 凡尔赛体系与国际联盟

- 3 华盛顿会议

- 4 维护和平的尝试

- 第三单元 第二次世界大战

- 1 1929~1933年资本主义经济危机

- 2 局部的反法西斯斗争

- 3 走向世界大战

- 4 第二次世界大战的全面爆发

- 5 第二次世界大战的扩大

- 6 第二次世界大战的转折

- 7 第二次世界大战的结束

- 8 世界反法西斯战争胜利的影响

- 探究活动课一 世界大战的启示

- 第四单元 雅尔塔体系下的冷战与和平

- 1 两极格局的形成

- 2 冷战的开始

- 3 美苏争霸

- 4 两极格局的结束

- 第五单元 烽火连绵的局部战争

- 1 朝鲜战争

- 2 越南战争

- 3 中东问题的由来与发展

- 4 曲折的中东和平进程

- 5 南亚次大陆的冲突

- 6 两伊战争

- 7 海湾战争

- 第六单元 和平与发展

- 1 联合国的建立及其作用

- 2 世界人民的反战和平运动

- 3 和平与发展:当今世界的主题

- 探究活动课二 汲取历史经验教训,努力维护世界和平