第2课 旷日持久的战争 课件 (4)【共27张ppt】

文档属性

| 名称 | 第2课 旷日持久的战争 课件 (4)【共27张ppt】 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 385.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-08-07 09:43:54 | ||

图片预览

文档简介

课件27张PPT。第2课 旷日持久的战争 根据德国“施里芬计划”的规划,战争初期德国在西线集中主要兵力,在六周内打败法国,在打败法国后再将主力东调,打垮俄国。但是,防御性武器从战争一开始就优于进攻性武器,速射来复枪、机关枪、现代榴弹炮等大量装备部队,使得防御一方的实力大大增强,而进攻一方还完全依靠士兵的血肉之躯,必然要付出巨大的代价。这完全与总参谋部的计划相反,西线的战斗变成了旷日持久的阵地战和消耗战。请思考:

1.第一次世界大战为什么会演变为一场持久战?

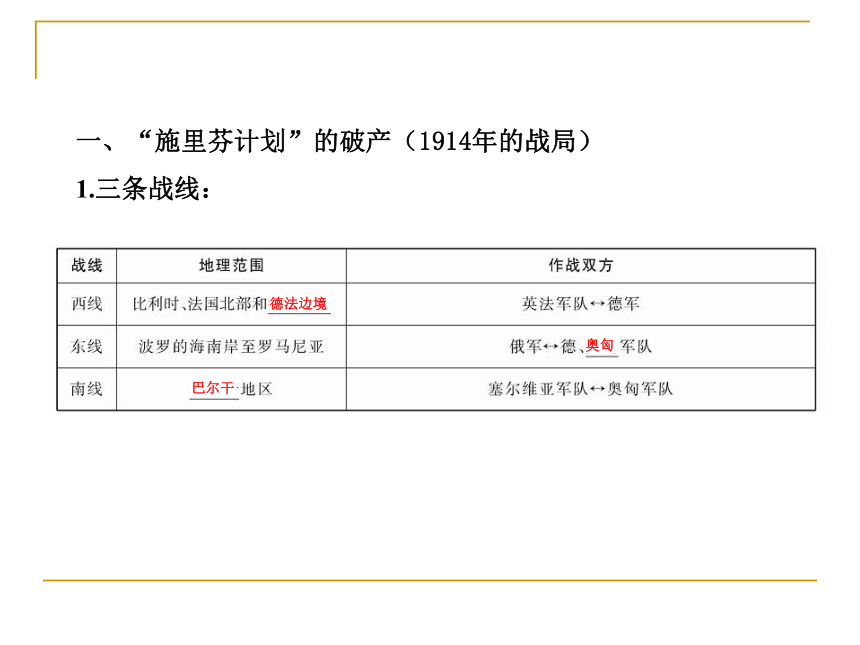

2.第一次世界大战中有哪几场重大战役?一、“施里芬计划”的破产(1914年的战局)

1.三条战线:德法边境奥匈巴尔干2.“施里芬计划”:

(1)目的:战胜法国及其盟国。

(2)特点:集中兵力在_____,先占领比利时然后向法国发起

进攻。

(3)失败:

①西线:马恩河战役宣告“速战速决”战略的破产。

②东线:俄军攻入东普鲁士等地,迫使德国两线作战,战争转

入持久的阵地战。西线【特别提醒】

第一次世界大战中三条战线的地位:

在第一次世界大战中,帝国主义国家相互厮杀,形成了东线、西线、南线三条战线。其中,东线、西线是主战线。在东西线中,英、法、比军队与德军作战的西线更为关键。 结合“1914年的欧洲战局”相关知识。

探究分析:

(1)“施里芬计划”的指导思想是什么?有何缺陷?

提示:①避免东西两线作战,各个击破,速战速决。

②具有一厢情愿的主观色彩,低估了对手,尤其是俄军战斗力;幻想英军不会参战。(2)分析第一次世界大战为什么变成了持久战和阵地战。

提示:马恩河战役是德国执行‘施里芬计划’的第一步,在战斗中德军6周内击败法国的速战速决计划破产,1914年年底,西线进入相持阶段。在东线,俄军在1914年8月攻入东普鲁士等地,迫使德国在东西两线同时作战,德俄双方互有攻守,双方开始形成了对峙局面,东西两线的战事转入了持久的阵地战。(3)战争转入阵地战以后的影响如何?

提示:①这一变化使德国速战速决企图落空,打乱了其计划,越来越处于被动局面。

②英法军队的雄厚实力和先进的武器装备更适应战争,主动权逐渐转向协约国一方。二、“凡尔登绞肉机”

1.背景:

(1)1915年,德、奥匈重点进攻_____,想一举击溃_____,

结束东线战斗,但计划落空。

(2)1916年,战争的重心重新回到西线,在西线战场发生了

___________和索姆河战役,在海上战场,发生了__________。东线俄国凡尔登战役日德兰海战2.概况:1916年2月,德军发动进攻,_____顽强抵抗,最终摆

脱被动局面,反攻后收复大部分失地。

3.结果:

(1)德军歼灭法军主力,迫使_____投降的计划破产,兵

力、士气开始衰落。

(2)双方伤亡总人数达到七十多万,被称为“____________”。法军法国凡尔登绞肉机三、“索姆河地狱”

1.目的:_____为牵制德军、支援凡尔登而发动的战役。

2.战况:从1916年6月下旬开始,到1916年11月中旬结束;双

方伤亡人数达到130多万;是第一次世界大战中规模最大的战

役;英国首次使用了自己的新式武器——坦克。

3.结果:英法取得一定战果,但双方未能决出胜负。

4.1914—1916年战况综述:战争双方深陷战争泥潭,元气大

伤,但战争仍不见分晓。英法【知识点拨】

第一次世界大战成为旷日持久的阵地战的原因及这种趋势有利于协约国的原因。

(1)持久的原因:

①装备的限制:当时机枪、重炮等新武器大量使用,有利于大量杀伤进攻人员。

②当时军队机动性差,后勤保障能力低。

③当时战略战术无法应对新武器的使用。 (2)有利于协约国的原因:

①协约国在面积、人口、资源等方面都远胜于同盟国。

②协约国还占有广阔海外殖民地,有利于长期作战。

③同盟国则相对较弱。【特别提醒】

德国认为第一次世界大战应该为速决战,但是战争爆发后,现实告诉人们,与战前人们的估计恰恰相反,双方投入大量的人力物力,都没把对方置于死地,战争变成了旷日持久的阵地战,直到交战的一方无法坚持下去为止。【知识点拨】

第一次世界大战的三个阶段。

(1)第一阶段:1914年。同盟国占据着主导地位。重心在西线,先西后东。西线:马恩河战役,宣告了双方速决战计划的破产,西线由运动战转为阵地战,由速决战转为持久战。东线:俄奥交战,德军增援,俄军失利。东线战争规模的扩大使德国陷入了两线同时作战的不利境地。 (2)第二阶段:1915年。战争的重心转移到东线。英法在西线基本上处于战略防御地位。德国在稳定西线局势情况下,集中兵力进攻俄国,企图一举击垮俄国,结束东线战事,俄军节节败退。但德国因为战线太长,无力继续进攻,被迫在东线转为阵地战。

(3)第三阶段:1916年。战争重心再次转移到西线,协约国逐步取得战争主动权。通过凡尔登战役、索姆河战役、日德兰海战,同盟国受到了极大的打击,形势逐渐对其不利。 1.结合“凡尔登战役”的相关史实

探究分析:

(1)双方为什么对凡尔登都志在必得?

提示:凡尔登是法国的著名要塞,是通往巴黎的门户,同时也是法军防线的中枢,是捍卫法国的堡垒,所以法军必然会死守。而同时,德军为了争取优势,消灭法军,迫使法国退出战争,希望通过凡尔登战役来达到目的,所以双方对凡尔登都志在必得。(2)为什么说凡尔登战役是具有决定意义的第一次世界大战?

提示:这次战役使德军伤亡惨重,完全丧失了战略优势,兵力、士气开始衰落,战略优势开始转向协约国一方。因此,凡尔登战役被认为是具有决定意义的第一次世界大战。2.阅读下列表格,探究分析:

(1)从军需品的日生产量来看,第一次世界大战初期的形势有利于同盟国和协约国中的哪一方?为什么?

提示:有利于同盟国一方。因为从1914年8月到9月,协约国军需品的日生产量有所下降,而同盟国军需品的日生产量有所上升。(2)第一次世界大战发展成持久战局面,对交战双方来说,更有利于哪一方?为什么?

提示:更有利于协约国一方。从1914年7月战争爆发到1916年底的两年多时间里,交战双方都投入了大量的人力物力,但都没能置对方于死地,交战双方都深深陷入了战争的泥潭,但是从欧洲三条战线来看,同盟国已陷入两线作战的境地,随着战争形势的发展,持久战将有利于参战国家较多的协约国一方。根据所学知识,并结合下列材料:

协约国不得不在他们的答复中首先提出,强烈抗议敌国照会中两点主要论断,这个照会企图将责任推在协约国身上,并且宣扬中欧国家的胜利。……倡议还企图加强德国和它的同盟国的公共舆论。这些盟国已经由于它们的损失而发生严重的动摇,由于经济上被包围而疲惫不堪,并且由于强迫它们的人民做出极大的努力而分崩离析。

——1916年12月29日协约国政府的答复探究分析:

(1)材料中体现了同盟国集团对战争的主要立场观点是什么?

提示:同盟国将会取得胜利而且不会对战争负任何责任。(2)协约国集团的立场有何不同?哪一方的观点比较符合实际?

【思路分析】对于战争的责任,各方都基于自己的利益将责任推给对方,都宣扬自己战争目的的崇高性和自己对战争进程的控制性。实际的状况则要依据双方战争的目的和战争的进展而定。

提示:协约国认为责任不在协约国一方,并且协约国会取得战争的胜利;协约国的观点较符合实际,因为经过两年的战争,战争的主动权已逐渐转移到协约国一方。

1.第一次世界大战为什么会演变为一场持久战?

2.第一次世界大战中有哪几场重大战役?一、“施里芬计划”的破产(1914年的战局)

1.三条战线:德法边境奥匈巴尔干2.“施里芬计划”:

(1)目的:战胜法国及其盟国。

(2)特点:集中兵力在_____,先占领比利时然后向法国发起

进攻。

(3)失败:

①西线:马恩河战役宣告“速战速决”战略的破产。

②东线:俄军攻入东普鲁士等地,迫使德国两线作战,战争转

入持久的阵地战。西线【特别提醒】

第一次世界大战中三条战线的地位:

在第一次世界大战中,帝国主义国家相互厮杀,形成了东线、西线、南线三条战线。其中,东线、西线是主战线。在东西线中,英、法、比军队与德军作战的西线更为关键。 结合“1914年的欧洲战局”相关知识。

探究分析:

(1)“施里芬计划”的指导思想是什么?有何缺陷?

提示:①避免东西两线作战,各个击破,速战速决。

②具有一厢情愿的主观色彩,低估了对手,尤其是俄军战斗力;幻想英军不会参战。(2)分析第一次世界大战为什么变成了持久战和阵地战。

提示:马恩河战役是德国执行‘施里芬计划’的第一步,在战斗中德军6周内击败法国的速战速决计划破产,1914年年底,西线进入相持阶段。在东线,俄军在1914年8月攻入东普鲁士等地,迫使德国在东西两线同时作战,德俄双方互有攻守,双方开始形成了对峙局面,东西两线的战事转入了持久的阵地战。(3)战争转入阵地战以后的影响如何?

提示:①这一变化使德国速战速决企图落空,打乱了其计划,越来越处于被动局面。

②英法军队的雄厚实力和先进的武器装备更适应战争,主动权逐渐转向协约国一方。二、“凡尔登绞肉机”

1.背景:

(1)1915年,德、奥匈重点进攻_____,想一举击溃_____,

结束东线战斗,但计划落空。

(2)1916年,战争的重心重新回到西线,在西线战场发生了

___________和索姆河战役,在海上战场,发生了__________。东线俄国凡尔登战役日德兰海战2.概况:1916年2月,德军发动进攻,_____顽强抵抗,最终摆

脱被动局面,反攻后收复大部分失地。

3.结果:

(1)德军歼灭法军主力,迫使_____投降的计划破产,兵

力、士气开始衰落。

(2)双方伤亡总人数达到七十多万,被称为“____________”。法军法国凡尔登绞肉机三、“索姆河地狱”

1.目的:_____为牵制德军、支援凡尔登而发动的战役。

2.战况:从1916年6月下旬开始,到1916年11月中旬结束;双

方伤亡人数达到130多万;是第一次世界大战中规模最大的战

役;英国首次使用了自己的新式武器——坦克。

3.结果:英法取得一定战果,但双方未能决出胜负。

4.1914—1916年战况综述:战争双方深陷战争泥潭,元气大

伤,但战争仍不见分晓。英法【知识点拨】

第一次世界大战成为旷日持久的阵地战的原因及这种趋势有利于协约国的原因。

(1)持久的原因:

①装备的限制:当时机枪、重炮等新武器大量使用,有利于大量杀伤进攻人员。

②当时军队机动性差,后勤保障能力低。

③当时战略战术无法应对新武器的使用。 (2)有利于协约国的原因:

①协约国在面积、人口、资源等方面都远胜于同盟国。

②协约国还占有广阔海外殖民地,有利于长期作战。

③同盟国则相对较弱。【特别提醒】

德国认为第一次世界大战应该为速决战,但是战争爆发后,现实告诉人们,与战前人们的估计恰恰相反,双方投入大量的人力物力,都没把对方置于死地,战争变成了旷日持久的阵地战,直到交战的一方无法坚持下去为止。【知识点拨】

第一次世界大战的三个阶段。

(1)第一阶段:1914年。同盟国占据着主导地位。重心在西线,先西后东。西线:马恩河战役,宣告了双方速决战计划的破产,西线由运动战转为阵地战,由速决战转为持久战。东线:俄奥交战,德军增援,俄军失利。东线战争规模的扩大使德国陷入了两线同时作战的不利境地。 (2)第二阶段:1915年。战争的重心转移到东线。英法在西线基本上处于战略防御地位。德国在稳定西线局势情况下,集中兵力进攻俄国,企图一举击垮俄国,结束东线战事,俄军节节败退。但德国因为战线太长,无力继续进攻,被迫在东线转为阵地战。

(3)第三阶段:1916年。战争重心再次转移到西线,协约国逐步取得战争主动权。通过凡尔登战役、索姆河战役、日德兰海战,同盟国受到了极大的打击,形势逐渐对其不利。 1.结合“凡尔登战役”的相关史实

探究分析:

(1)双方为什么对凡尔登都志在必得?

提示:凡尔登是法国的著名要塞,是通往巴黎的门户,同时也是法军防线的中枢,是捍卫法国的堡垒,所以法军必然会死守。而同时,德军为了争取优势,消灭法军,迫使法国退出战争,希望通过凡尔登战役来达到目的,所以双方对凡尔登都志在必得。(2)为什么说凡尔登战役是具有决定意义的第一次世界大战?

提示:这次战役使德军伤亡惨重,完全丧失了战略优势,兵力、士气开始衰落,战略优势开始转向协约国一方。因此,凡尔登战役被认为是具有决定意义的第一次世界大战。2.阅读下列表格,探究分析:

(1)从军需品的日生产量来看,第一次世界大战初期的形势有利于同盟国和协约国中的哪一方?为什么?

提示:有利于同盟国一方。因为从1914年8月到9月,协约国军需品的日生产量有所下降,而同盟国军需品的日生产量有所上升。(2)第一次世界大战发展成持久战局面,对交战双方来说,更有利于哪一方?为什么?

提示:更有利于协约国一方。从1914年7月战争爆发到1916年底的两年多时间里,交战双方都投入了大量的人力物力,但都没能置对方于死地,交战双方都深深陷入了战争的泥潭,但是从欧洲三条战线来看,同盟国已陷入两线作战的境地,随着战争形势的发展,持久战将有利于参战国家较多的协约国一方。根据所学知识,并结合下列材料:

协约国不得不在他们的答复中首先提出,强烈抗议敌国照会中两点主要论断,这个照会企图将责任推在协约国身上,并且宣扬中欧国家的胜利。……倡议还企图加强德国和它的同盟国的公共舆论。这些盟国已经由于它们的损失而发生严重的动摇,由于经济上被包围而疲惫不堪,并且由于强迫它们的人民做出极大的努力而分崩离析。

——1916年12月29日协约国政府的答复探究分析:

(1)材料中体现了同盟国集团对战争的主要立场观点是什么?

提示:同盟国将会取得胜利而且不会对战争负任何责任。(2)协约国集团的立场有何不同?哪一方的观点比较符合实际?

【思路分析】对于战争的责任,各方都基于自己的利益将责任推给对方,都宣扬自己战争目的的崇高性和自己对战争进程的控制性。实际的状况则要依据双方战争的目的和战争的进展而定。

提示:协约国认为责任不在协约国一方,并且协约国会取得战争的胜利;协约国的观点较符合实际,因为经过两年的战争,战争的主动权已逐渐转移到协约国一方。

同课章节目录

- 第一单元 第一次世界大战

- 1 第一次世界大战的爆发

- 2 旷日持久的战争

- 3 同盟国集团的瓦解

- 4 第一次世界大战的后果

- 第二单元 凡尔赛—华盛顿体系下的世界

- 1 巴黎和会

- 2 凡尔赛体系与国际联盟

- 3 华盛顿会议

- 4 维护和平的尝试

- 第三单元 第二次世界大战

- 1 1929~1933年资本主义经济危机

- 2 局部的反法西斯斗争

- 3 走向世界大战

- 4 第二次世界大战的全面爆发

- 5 第二次世界大战的扩大

- 6 第二次世界大战的转折

- 7 第二次世界大战的结束

- 8 世界反法西斯战争胜利的影响

- 探究活动课一 世界大战的启示

- 第四单元 雅尔塔体系下的冷战与和平

- 1 两极格局的形成

- 2 冷战的开始

- 3 美苏争霸

- 4 两极格局的结束

- 第五单元 烽火连绵的局部战争

- 1 朝鲜战争

- 2 越南战争

- 3 中东问题的由来与发展

- 4 曲折的中东和平进程

- 5 南亚次大陆的冲突

- 6 两伊战争

- 7 海湾战争

- 第六单元 和平与发展

- 1 联合国的建立及其作用

- 2 世界人民的反战和平运动

- 3 和平与发展:当今世界的主题

- 探究活动课二 汲取历史经验教训,努力维护世界和平