湖南省名校联考2026届高三上学期第一次联考地理试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 湖南省名校联考2026届高三上学期第一次联考地理试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 536.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-08-28 12:14:47 | ||

图片预览

文档简介

2026届高三第一次联考

地理

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试题卷和答题卡一并交回。

一、选择题(本大题共16.小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个正确选项)

稻渔综合种养作为典型的生态循环农业模式,近年来在我国发展迅猛。该产业正从“规模扩张”向“质效并重”转型。其中,稻小龙虾以“一稻两虾”共作模式为主,通过宽沟模式向平养模式的转变,不挖沟坑,保障了水稻种植面积,促进水稻稳产,优化资源配置。稻鱼模式是第二大模式,2024 年应用面积近 1400 万亩。现代稻鱼模式借助田间工程与现代技术,产量效益大幅提升。稻蟹模式为第三大模式,此外,稻鳖、稻蛙、稻螺等模式在湖北、安徽等地也颇具规模且效益可观。据此完成1~3题。

1.稻渔综合种养产业从“规模扩张”转向“质效并重”,主要是因为

A.土地资源趋于紧张 B.国家政策导向转变

C.市场竞争日益激烈 D.生态环境压力增大

2.宽沟模式向平养模式转变,对水稻种植的主要优势在于

A.能减少病虫害 B.提高土壤肥力

C.增加光照时间 D.保障种植面积

3.稻鳖、稻蛙、稻螺等模式在湖北、安徽等地规模发展,主要区位因素是

A.气候适宜 B.水源充足

C.技术先进 D.市场需求

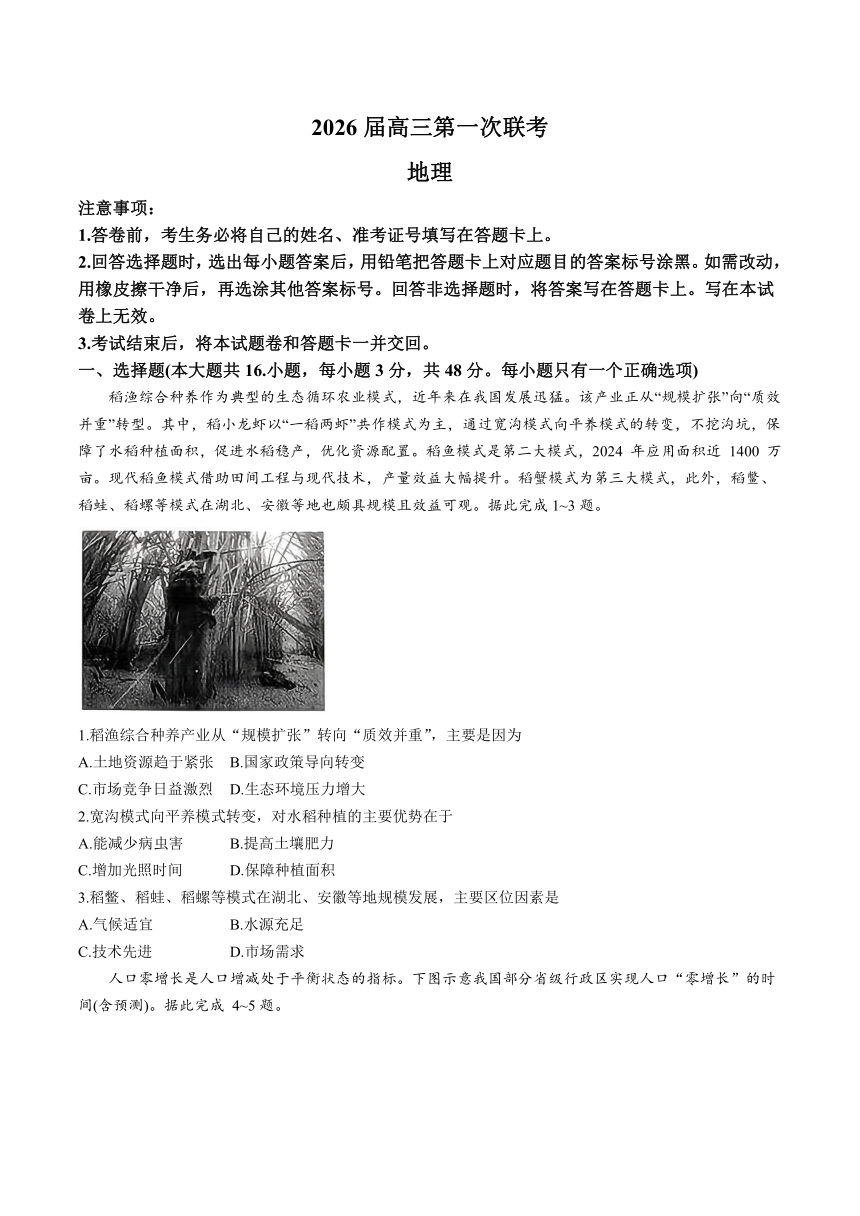

人口零增长是人口增减处于平衡状态的指标。下图示意我国部分省级行政区实现人口“零增长”的时间(含预测)。据此完成 4~5题。

4.(★)有关我国人口“零增长”的叙述,不正确的是

A.与我国计划生育政策密不可分 B.东北地区早于西南地区

C.意味着人口出生率等于死亡率 D.减轻就业压力

5.(★)针对我国人曰“零增长”可能引发的人口问题,可采取的应对措施是

A.加大资源开发力度,提高人口容量

B.适度调整户籍管理制度

C.大量吸纳移民,弥补劳动力的不足

D.继续完善社会养老服务体系

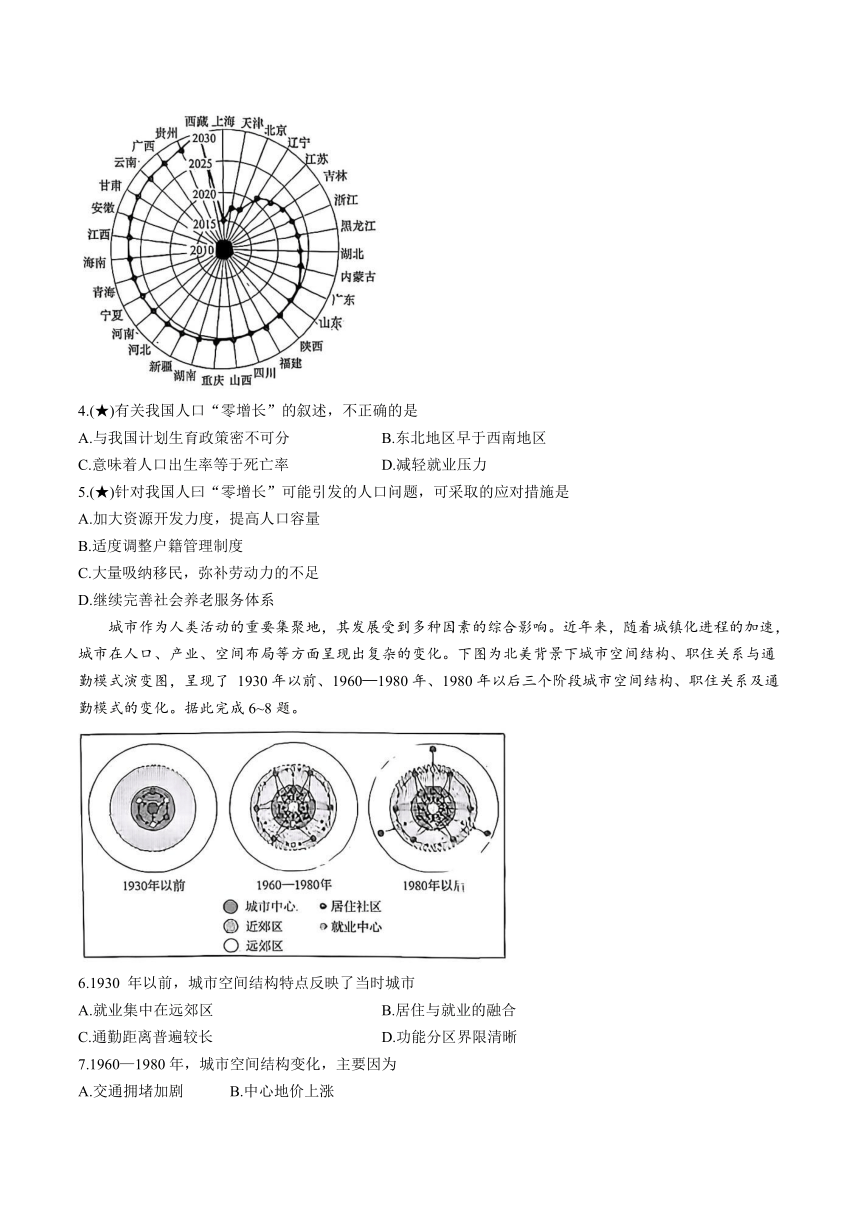

城市作为人类活动的重要集聚地,其发展受到多种因素的综合影响。近年来,随着城镇化进程的加速,城市在人口、产业、空间布局等方面呈现出复杂的变化。下图为北美背景下城市空间结构、职住关系与通勤模式演变图,呈现了 1930年以前、1960—1980年、1980年以后三个阶段城市空间结构、职住关系及通勤模式的变化。据此完成6~8题。

6.1930 年以前,城市空间结构特点反映了当时城市

A.就业集中在远郊区 B.居住与就业的融合

C.通勤距离普遍较长 D.功能分区界限清晰

7.1960—1980年,城市空间结构变化,主要因为

A.交通拥堵加剧 B.中心地价上涨

C.郊区环境优美 D.产业大量外迁

8.为优化城市空间结构与通勤,合理的措施是

A.强化中心区就业功能 B.鼓励居民在近处就业

C.完善郊区交通与配套 D.促进郊区居住区建设

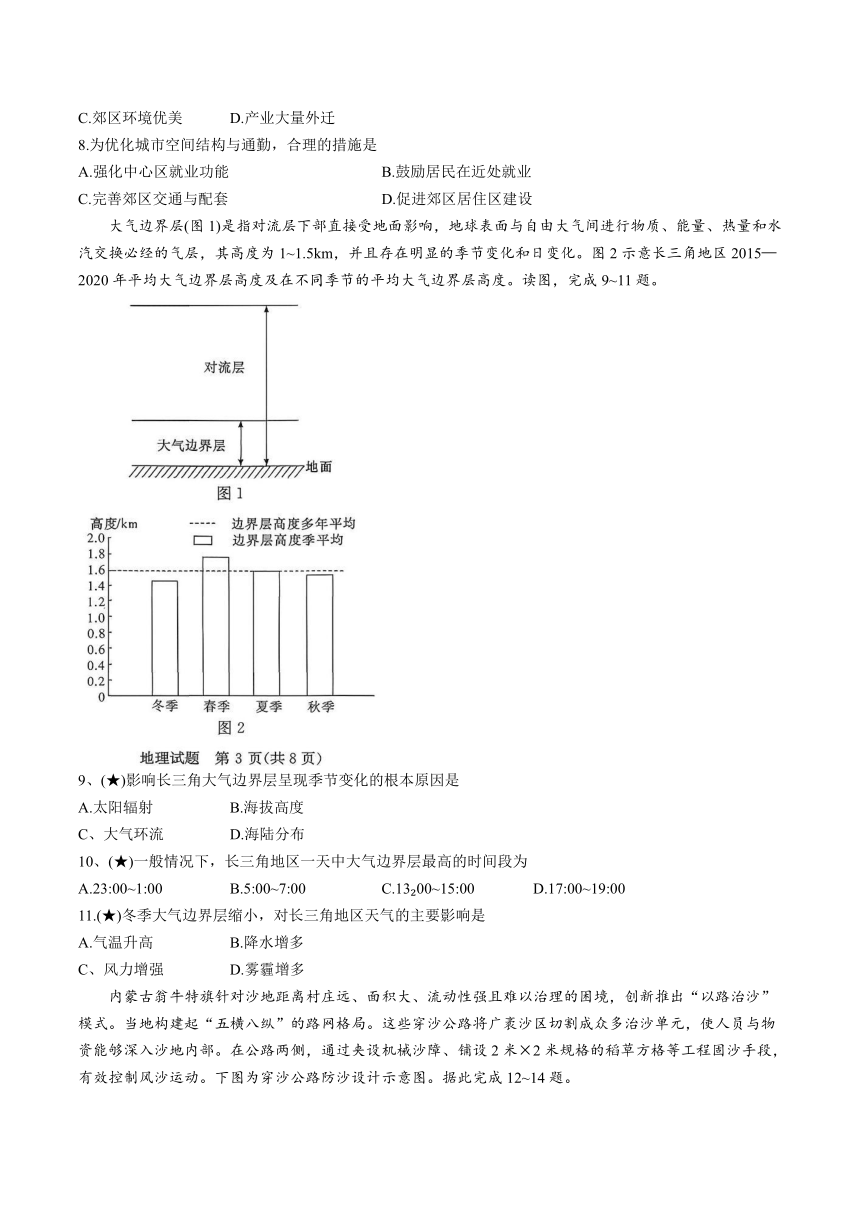

大气边界层(图1)是指对流层下部直接受地面影响,地球表面与自由大气间进行物质、能量、热量和水汽交换必经的气层,其高度为1~1.5km,并且存在明显的季节变化和日变化。图2示意长三角地区2015—2020年平均大气边界层高度及在不同季节的平均大气边界层高度。读图,完成9~11题。

9、(★)影响长三角大气边界层呈现季节变化的根本原因是

A.太阳辐射 B.海拔高度

C、大气环流 D.海陆分布

10、(★)一般情况下,长三角地区一天中大气边界层最高的时间段为

A.23:00~1:00 B.5:00~7:00 C.13 00~15:00 D.17:00~19:00

11.(★)冬季大气边界层缩小,对长三角地区天气的主要影响是

A.气温升高 B.降水增多

C、风力增强 D.雾霾增多

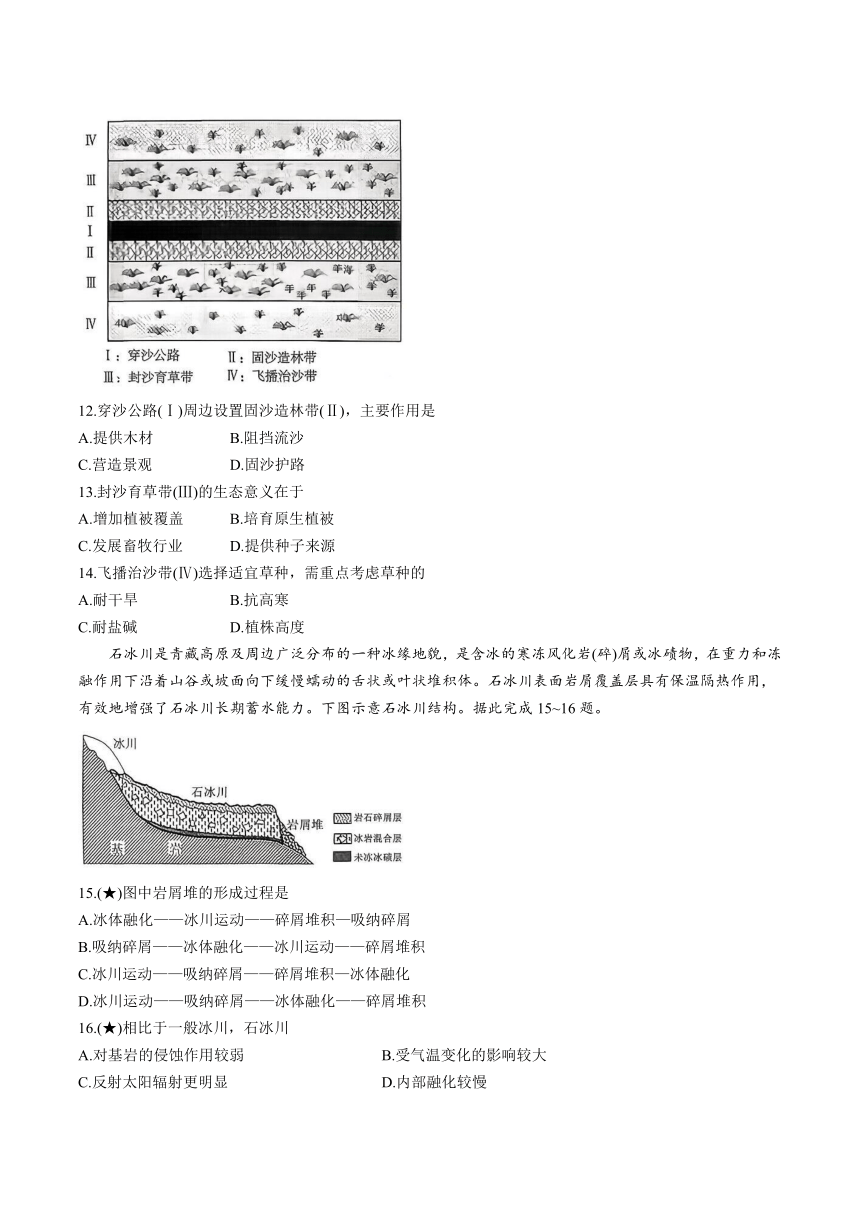

内蒙古翁牛特旗针对沙地距离村庄远、面积大、流动性强且难以治理的困境,创新推出“以路治沙”模式。当地构建起“五横八纵”的路网格局。这些穿沙公路将广袤沙区切割成众多治沙单元,使人员与物资能够深入沙地内部。在公路两侧,通过夹设机械沙障、铺设2米×2米规格的稻草方格等工程固沙手段,有效控制风沙运动。下图为穿沙公路防沙设计示意图。据此完成12~14题。

12.穿沙公路(Ⅰ)周边设置固沙造林带(Ⅱ),主要作用是

A.提供木材 B.阻挡流沙

C.营造景观 D.固沙护路

13.封沙育草带(Ⅲ)的生态意义在于

A.增加植被覆盖 B.培育原生植被

C.发展畜牧行业 D.提供种子来源

14.飞播治沙带(Ⅳ)选择适宜草种,需重点考虑草种的

A.耐干旱 B.抗高寒

C.耐盐碱 D.植株高度

石冰川是青藏高原及周边广泛分布的一种冰缘地貌,是含冰的寒冻风化岩(碎)屑或冰碛物,在重力和冻融作用下沿着山谷或坡面向下缓慢蠕动的舌状或叶状堆积体。石冰川表面岩屑覆盖层具有保温隔热作用,有效地增强了石冰川长期蓄水能力。下图示意石冰川结构。据此完成15~16题。

15.(★)图中岩屑堆的形成过程是

A.冰体融化——冰川运动——碎屑堆积—吸纳碎屑

B.吸纳碎屑——冰体融化——冰川运动——碎屑堆积

C.冰川运动——吸纳碎屑——碎屑堆积—冰体融化

D.冰川运动——吸纳碎屑——冰体融化——碎屑堆积

16.(★)相比于一般冰川,石冰川

A.对基岩的侵蚀作用较弱 B.受气温变化的影响较大

C.反射太阳辐射更明显 D.内部融化较慢

二、非选择题(共52分)

17.阅读图文材料,完成下列要求。(18分)

在中国“走出去”战略及“一带一路”倡议推动下,境外产业园区成为中国企业海外投资的重要载体。东南亚因产业基础成熟、区位优势显著,成为境外产业园区集中区城。泰中罗勇工业园是典型代表。政策激励型园区依托政府协调机制,前期投入大量资金完善基础设施;市场驱动型园区多为民营企业主导,采用“园中园”或滚动开发模式,注重本地化融入。这些园区主导产业涵盖纺织、电子、机械等,为东道国带来就业与经济增长。

(1)从交通区位角度,分析泰中罗勇工业园选址的优势条件。(6分)

(2)从城市发展角度,简述工业园对罗勇府城市空间结构产生的积极影响。(6分)

(3)为中泰产业园区实现可持续发展,提出一点针对性措施并说明理由。(6分)

18.阅读图文材料,完成下列要求。(18分)

鲁台子站和吴家渡站是淮河干流中游重要水文站,两站之间河段长119 km。鲁台子站控制流域面积 88 630km ,上接正阳关洪水汇集点,下临峡山口天然卡口,周边有寿西湖、董峰湖等行洪区。鲁台子站汛期不同流量级水位呈下降趋势,但差异显著。河床冲淤、含沙量减少、人工采砂、峡山口阻水及行洪区启用等,均对水位流量关系产生影响。图1示意鲁台子至吴家渡冲淤变化,图2示意正阳关至峡山口河段纵剖面变化。

(1)描述1960——2015年鲁台子至吴家渡河段年冲淤量的变化特点。(6分)

(2)分析20世纪60——70年代影响鲁台子至吴家渡河段冲淤变化大的自然原因。(6分)

(3)从河流地貌角度,阐述长期冲淤变化对正阳关至峡山口河段河道纵剖面形态的影响。(6分)

19.阅读图文材料,完成下列要求。(16分)

某地理兴趣小组开展安徽省土壤实践考察,聚焦土壤有机碳含量分布。通过采样分析并结合图中土壤有机碳含量空间分布(图1),发现其呈现明显地城差异,皖南、皖北部分区域与江淮之间数值不同。小组了解到,土壤有机碳受气候、植被、地形、人类活动(如农业耕作、植耚破坏与恢复)等因素影响,还关联土壤肥力、生态系统碳循环。他们计划基于此探究土壤有机碳的地理奥秘,深化对土壤地理知识的理解。

(1)描述安徽省土壤有机碳含量的空间分布特征。(4分)

(2)设计调查方案,探究皖南与皖北土壤有机碳含量差异,写出主要提纲内容。(4分)

(3)耕作会影响土壤有机碳,列举一种耕作并说明其对有机碳含量的作用机制。(4分)

(4)从土壤功能出发,阐述研究土壤有机碳含量对区域生态与农业发展的意义。(4分)

2026届高三第一次联考

地理参考答案

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

答案 B D A C D B B C A C D D B A D D

二、非选择题(52分)

17.(1)临近公路:图中显示有多条公路经过,公路交通便利,利于园区与外界的货物运输、人员往来,加强产业联系。靠近港口:靠近廉差邦深水港等,海运便利,便于原材料进口和产品出口,降低物流成本,拓展国际市场。(6分)

(2)推动空间拓展:吸引产业、人口集聚,促使城市空间向工业园及周边区域拓展,优化城市空间形态。带动功能区布局:带动工业功能区、配套服务区(如居住、商业等)发展,完善城市功能分区,使城市空间结构更合理。促进交通优化:推动城市交通等基础设施向园区延伸、完善,强化城市内部及对外交通联系,优化城市空间联系。(6分)

(3)措施:加强产业协同,构建产业链集群。理由:中泰产业园区主导产业有纺织、电子等,加强产业协同可促进企业间分工合作,提高生产效率;延长产业链,增加产品附加值;降低企业运营成本,增强园区整体竞争力,实现可持续发展。

或措施:推进本地化雇佣与人才培养。理由:缓解文化差异、劳动力短缺问题,培养适应园区发展的本土人才,促进园区与东道国社会融合,保障长期稳定运营。

或措施:完善生态环保设施,发展绿色产业。理由:减少产业发展对环境的破坏,契合可持续发展理念;绿色产业市场潜力大,可拓展园区产业领域,提升经济效益。(任选1点作答,措施2分,理由4分)

18.(1)1960—1985年:以淤积为主(年冲淤量多为正值),且冲淤交替频繁、波动幅度大,年冲淤量峰值(绝对值)大,冲刷与淤积状态快速转换。(3分)1985—2015年:以冲刷为主(年冲淤量多为负值),冲淤波动幅度逐渐缩小,整体趋于稳定,冲淤量绝对值降低。(3分)

(2)降水径流的大幅变化:淮河流域降水季节、年际变率大。汛期(如夏季)降水集中且强度大,河流径流量骤增,流速加快,搬运能力显著提升,河道以冲刷为主;枯水期降水稀少,径流量锐减,河流搬运力骤降,泥沙易在河道淤积,导致冲淤状态频繁切换。(3分)

流域侵蚀产沙的不稳定:降水波动直接影响流域内水土流失强度。多雨年份、季节,坡面(如丘陵、农田)侵蚀加剧,大量泥沙入河,促进河道淤积;少雨时段,入河泥沙量少,河道又以冲刷为主。水沙“输入—搬运”关系的不稳定,放大了冲淤波动。(3分)

(3)纵剖面形态变化:长期冲刷导致整个正阳关至峡山口河段河床持续下切,深泓线(河床最低点连线)下降。(2分)相比1992年,2013年河床高程整体下降,其中鲁台子至峡山口段(下游段)下切幅度尤为显著。(2分,关键点:突出下游冲刷更强)这种强烈的,尤其是下游更甚的下切侵蚀,使得该河段纵比降(河道坡度)趋于增大(或局部河段比降可能调整)。(2分)

19.(1)安徽省土壤有机碳含量空间分布不均,呈斑块状交错特征。(2分)高值区分散分布于皖北(如宿州等地)、皖南(如黄山周边)及江淮之间部分区域(如合肥附近);低值区主要集中在西南部山区(如安庆一带)等,地域差异显著。(2分)

(2)①明确目标:比较皖南与皖北土壤有机碳含量差异,分析自然与人为因素影响。(1分)

②采样方法:皖南(山区)、皖北(平原)各选3个典型地块(森林/农田),每地块用五点法取表层土(0~20cm),记录植被、地形、耕作方式。(1分)

③检测分析:送实验室测定有机碳含量,对比两地数据。(1分)

④成因探究:结合气候(温湿度)、植被覆盖、耕作方式(如翻耕频率)分析差异原因。(1分)

(3)耕作方式:秸秆还田。(2分)作用机制:①增加碳输入:秸秆分解直接向土壤补充有机质;②促进固碳:微生物将秸秆转化为稳定腐殖质,长期提升有机碳储量。(2分)

或耕作方式:免耕(少耕)。(2分)作用机制:①减少碳流失:避免翻耕破坏土壤团聚体,降低有机碳氧化分解;②增强保护:地表残茬覆盖,抑制微生物矿化作用,减缓有机碳消耗。(2分)

(4)生态意义:土壤有机碳是生态系统“碳库”核心,研究其含量有助于了解区域碳汇能力。皖南高含量土壤可固定更多大气CO2,缓解温室效应;皖北提升有机碳,能增强土壤保水保肥、抗侵蚀能力,维护生态平衡。(2分)

农业意义:土壤有机碳是肥力关键指标。皖北平原提升有机碳,可增强耕地地力,减少化肥依赖,保障粮食高产稳产;皖南山区合理利用高碳土壤,可发展生态农业,促进“藏粮于地”与乡村振兴。(2分)

地理

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试题卷和答题卡一并交回。

一、选择题(本大题共16.小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个正确选项)

稻渔综合种养作为典型的生态循环农业模式,近年来在我国发展迅猛。该产业正从“规模扩张”向“质效并重”转型。其中,稻小龙虾以“一稻两虾”共作模式为主,通过宽沟模式向平养模式的转变,不挖沟坑,保障了水稻种植面积,促进水稻稳产,优化资源配置。稻鱼模式是第二大模式,2024 年应用面积近 1400 万亩。现代稻鱼模式借助田间工程与现代技术,产量效益大幅提升。稻蟹模式为第三大模式,此外,稻鳖、稻蛙、稻螺等模式在湖北、安徽等地也颇具规模且效益可观。据此完成1~3题。

1.稻渔综合种养产业从“规模扩张”转向“质效并重”,主要是因为

A.土地资源趋于紧张 B.国家政策导向转变

C.市场竞争日益激烈 D.生态环境压力增大

2.宽沟模式向平养模式转变,对水稻种植的主要优势在于

A.能减少病虫害 B.提高土壤肥力

C.增加光照时间 D.保障种植面积

3.稻鳖、稻蛙、稻螺等模式在湖北、安徽等地规模发展,主要区位因素是

A.气候适宜 B.水源充足

C.技术先进 D.市场需求

人口零增长是人口增减处于平衡状态的指标。下图示意我国部分省级行政区实现人口“零增长”的时间(含预测)。据此完成 4~5题。

4.(★)有关我国人口“零增长”的叙述,不正确的是

A.与我国计划生育政策密不可分 B.东北地区早于西南地区

C.意味着人口出生率等于死亡率 D.减轻就业压力

5.(★)针对我国人曰“零增长”可能引发的人口问题,可采取的应对措施是

A.加大资源开发力度,提高人口容量

B.适度调整户籍管理制度

C.大量吸纳移民,弥补劳动力的不足

D.继续完善社会养老服务体系

城市作为人类活动的重要集聚地,其发展受到多种因素的综合影响。近年来,随着城镇化进程的加速,城市在人口、产业、空间布局等方面呈现出复杂的变化。下图为北美背景下城市空间结构、职住关系与通勤模式演变图,呈现了 1930年以前、1960—1980年、1980年以后三个阶段城市空间结构、职住关系及通勤模式的变化。据此完成6~8题。

6.1930 年以前,城市空间结构特点反映了当时城市

A.就业集中在远郊区 B.居住与就业的融合

C.通勤距离普遍较长 D.功能分区界限清晰

7.1960—1980年,城市空间结构变化,主要因为

A.交通拥堵加剧 B.中心地价上涨

C.郊区环境优美 D.产业大量外迁

8.为优化城市空间结构与通勤,合理的措施是

A.强化中心区就业功能 B.鼓励居民在近处就业

C.完善郊区交通与配套 D.促进郊区居住区建设

大气边界层(图1)是指对流层下部直接受地面影响,地球表面与自由大气间进行物质、能量、热量和水汽交换必经的气层,其高度为1~1.5km,并且存在明显的季节变化和日变化。图2示意长三角地区2015—2020年平均大气边界层高度及在不同季节的平均大气边界层高度。读图,完成9~11题。

9、(★)影响长三角大气边界层呈现季节变化的根本原因是

A.太阳辐射 B.海拔高度

C、大气环流 D.海陆分布

10、(★)一般情况下,长三角地区一天中大气边界层最高的时间段为

A.23:00~1:00 B.5:00~7:00 C.13 00~15:00 D.17:00~19:00

11.(★)冬季大气边界层缩小,对长三角地区天气的主要影响是

A.气温升高 B.降水增多

C、风力增强 D.雾霾增多

内蒙古翁牛特旗针对沙地距离村庄远、面积大、流动性强且难以治理的困境,创新推出“以路治沙”模式。当地构建起“五横八纵”的路网格局。这些穿沙公路将广袤沙区切割成众多治沙单元,使人员与物资能够深入沙地内部。在公路两侧,通过夹设机械沙障、铺设2米×2米规格的稻草方格等工程固沙手段,有效控制风沙运动。下图为穿沙公路防沙设计示意图。据此完成12~14题。

12.穿沙公路(Ⅰ)周边设置固沙造林带(Ⅱ),主要作用是

A.提供木材 B.阻挡流沙

C.营造景观 D.固沙护路

13.封沙育草带(Ⅲ)的生态意义在于

A.增加植被覆盖 B.培育原生植被

C.发展畜牧行业 D.提供种子来源

14.飞播治沙带(Ⅳ)选择适宜草种,需重点考虑草种的

A.耐干旱 B.抗高寒

C.耐盐碱 D.植株高度

石冰川是青藏高原及周边广泛分布的一种冰缘地貌,是含冰的寒冻风化岩(碎)屑或冰碛物,在重力和冻融作用下沿着山谷或坡面向下缓慢蠕动的舌状或叶状堆积体。石冰川表面岩屑覆盖层具有保温隔热作用,有效地增强了石冰川长期蓄水能力。下图示意石冰川结构。据此完成15~16题。

15.(★)图中岩屑堆的形成过程是

A.冰体融化——冰川运动——碎屑堆积—吸纳碎屑

B.吸纳碎屑——冰体融化——冰川运动——碎屑堆积

C.冰川运动——吸纳碎屑——碎屑堆积—冰体融化

D.冰川运动——吸纳碎屑——冰体融化——碎屑堆积

16.(★)相比于一般冰川,石冰川

A.对基岩的侵蚀作用较弱 B.受气温变化的影响较大

C.反射太阳辐射更明显 D.内部融化较慢

二、非选择题(共52分)

17.阅读图文材料,完成下列要求。(18分)

在中国“走出去”战略及“一带一路”倡议推动下,境外产业园区成为中国企业海外投资的重要载体。东南亚因产业基础成熟、区位优势显著,成为境外产业园区集中区城。泰中罗勇工业园是典型代表。政策激励型园区依托政府协调机制,前期投入大量资金完善基础设施;市场驱动型园区多为民营企业主导,采用“园中园”或滚动开发模式,注重本地化融入。这些园区主导产业涵盖纺织、电子、机械等,为东道国带来就业与经济增长。

(1)从交通区位角度,分析泰中罗勇工业园选址的优势条件。(6分)

(2)从城市发展角度,简述工业园对罗勇府城市空间结构产生的积极影响。(6分)

(3)为中泰产业园区实现可持续发展,提出一点针对性措施并说明理由。(6分)

18.阅读图文材料,完成下列要求。(18分)

鲁台子站和吴家渡站是淮河干流中游重要水文站,两站之间河段长119 km。鲁台子站控制流域面积 88 630km ,上接正阳关洪水汇集点,下临峡山口天然卡口,周边有寿西湖、董峰湖等行洪区。鲁台子站汛期不同流量级水位呈下降趋势,但差异显著。河床冲淤、含沙量减少、人工采砂、峡山口阻水及行洪区启用等,均对水位流量关系产生影响。图1示意鲁台子至吴家渡冲淤变化,图2示意正阳关至峡山口河段纵剖面变化。

(1)描述1960——2015年鲁台子至吴家渡河段年冲淤量的变化特点。(6分)

(2)分析20世纪60——70年代影响鲁台子至吴家渡河段冲淤变化大的自然原因。(6分)

(3)从河流地貌角度,阐述长期冲淤变化对正阳关至峡山口河段河道纵剖面形态的影响。(6分)

19.阅读图文材料,完成下列要求。(16分)

某地理兴趣小组开展安徽省土壤实践考察,聚焦土壤有机碳含量分布。通过采样分析并结合图中土壤有机碳含量空间分布(图1),发现其呈现明显地城差异,皖南、皖北部分区域与江淮之间数值不同。小组了解到,土壤有机碳受气候、植被、地形、人类活动(如农业耕作、植耚破坏与恢复)等因素影响,还关联土壤肥力、生态系统碳循环。他们计划基于此探究土壤有机碳的地理奥秘,深化对土壤地理知识的理解。

(1)描述安徽省土壤有机碳含量的空间分布特征。(4分)

(2)设计调查方案,探究皖南与皖北土壤有机碳含量差异,写出主要提纲内容。(4分)

(3)耕作会影响土壤有机碳,列举一种耕作并说明其对有机碳含量的作用机制。(4分)

(4)从土壤功能出发,阐述研究土壤有机碳含量对区域生态与农业发展的意义。(4分)

2026届高三第一次联考

地理参考答案

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

答案 B D A C D B B C A C D D B A D D

二、非选择题(52分)

17.(1)临近公路:图中显示有多条公路经过,公路交通便利,利于园区与外界的货物运输、人员往来,加强产业联系。靠近港口:靠近廉差邦深水港等,海运便利,便于原材料进口和产品出口,降低物流成本,拓展国际市场。(6分)

(2)推动空间拓展:吸引产业、人口集聚,促使城市空间向工业园及周边区域拓展,优化城市空间形态。带动功能区布局:带动工业功能区、配套服务区(如居住、商业等)发展,完善城市功能分区,使城市空间结构更合理。促进交通优化:推动城市交通等基础设施向园区延伸、完善,强化城市内部及对外交通联系,优化城市空间联系。(6分)

(3)措施:加强产业协同,构建产业链集群。理由:中泰产业园区主导产业有纺织、电子等,加强产业协同可促进企业间分工合作,提高生产效率;延长产业链,增加产品附加值;降低企业运营成本,增强园区整体竞争力,实现可持续发展。

或措施:推进本地化雇佣与人才培养。理由:缓解文化差异、劳动力短缺问题,培养适应园区发展的本土人才,促进园区与东道国社会融合,保障长期稳定运营。

或措施:完善生态环保设施,发展绿色产业。理由:减少产业发展对环境的破坏,契合可持续发展理念;绿色产业市场潜力大,可拓展园区产业领域,提升经济效益。(任选1点作答,措施2分,理由4分)

18.(1)1960—1985年:以淤积为主(年冲淤量多为正值),且冲淤交替频繁、波动幅度大,年冲淤量峰值(绝对值)大,冲刷与淤积状态快速转换。(3分)1985—2015年:以冲刷为主(年冲淤量多为负值),冲淤波动幅度逐渐缩小,整体趋于稳定,冲淤量绝对值降低。(3分)

(2)降水径流的大幅变化:淮河流域降水季节、年际变率大。汛期(如夏季)降水集中且强度大,河流径流量骤增,流速加快,搬运能力显著提升,河道以冲刷为主;枯水期降水稀少,径流量锐减,河流搬运力骤降,泥沙易在河道淤积,导致冲淤状态频繁切换。(3分)

流域侵蚀产沙的不稳定:降水波动直接影响流域内水土流失强度。多雨年份、季节,坡面(如丘陵、农田)侵蚀加剧,大量泥沙入河,促进河道淤积;少雨时段,入河泥沙量少,河道又以冲刷为主。水沙“输入—搬运”关系的不稳定,放大了冲淤波动。(3分)

(3)纵剖面形态变化:长期冲刷导致整个正阳关至峡山口河段河床持续下切,深泓线(河床最低点连线)下降。(2分)相比1992年,2013年河床高程整体下降,其中鲁台子至峡山口段(下游段)下切幅度尤为显著。(2分,关键点:突出下游冲刷更强)这种强烈的,尤其是下游更甚的下切侵蚀,使得该河段纵比降(河道坡度)趋于增大(或局部河段比降可能调整)。(2分)

19.(1)安徽省土壤有机碳含量空间分布不均,呈斑块状交错特征。(2分)高值区分散分布于皖北(如宿州等地)、皖南(如黄山周边)及江淮之间部分区域(如合肥附近);低值区主要集中在西南部山区(如安庆一带)等,地域差异显著。(2分)

(2)①明确目标:比较皖南与皖北土壤有机碳含量差异,分析自然与人为因素影响。(1分)

②采样方法:皖南(山区)、皖北(平原)各选3个典型地块(森林/农田),每地块用五点法取表层土(0~20cm),记录植被、地形、耕作方式。(1分)

③检测分析:送实验室测定有机碳含量,对比两地数据。(1分)

④成因探究:结合气候(温湿度)、植被覆盖、耕作方式(如翻耕频率)分析差异原因。(1分)

(3)耕作方式:秸秆还田。(2分)作用机制:①增加碳输入:秸秆分解直接向土壤补充有机质;②促进固碳:微生物将秸秆转化为稳定腐殖质,长期提升有机碳储量。(2分)

或耕作方式:免耕(少耕)。(2分)作用机制:①减少碳流失:避免翻耕破坏土壤团聚体,降低有机碳氧化分解;②增强保护:地表残茬覆盖,抑制微生物矿化作用,减缓有机碳消耗。(2分)

(4)生态意义:土壤有机碳是生态系统“碳库”核心,研究其含量有助于了解区域碳汇能力。皖南高含量土壤可固定更多大气CO2,缓解温室效应;皖北提升有机碳,能增强土壤保水保肥、抗侵蚀能力,维护生态平衡。(2分)

农业意义:土壤有机碳是肥力关键指标。皖北平原提升有机碳,可增强耕地地力,减少化肥依赖,保障粮食高产稳产;皖南山区合理利用高碳土壤,可发展生态农业,促进“藏粮于地”与乡村振兴。(2分)

同课章节目录