高中同步达标检测卷第六章 自然灾害

文档属性

| 名称 | 高中同步达标检测卷第六章 自然灾害 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 396.3KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-12-31 11:44:20 | ||

图片预览

文档简介

(

密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线 密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线

密 封 线 内 不 要 答 题

)

(

姓名 班级 考号

密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线 密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线

密 封 线 内 不 要 答 题

)

高中同步达标检测卷

第六章 自然灾害

全卷满分100分 考试用时75分钟

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

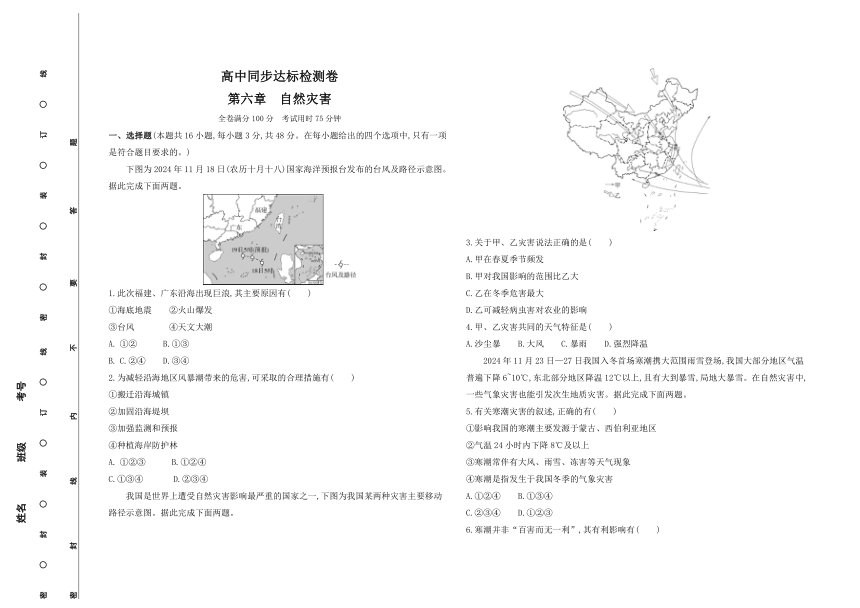

下图为2024年11月18日(农历十月十八)国家海洋预报台发布的台风及路径示意图。据此完成下面两题。

1.此次福建、广东沿海出现巨浪,其主要原因有( )

①海底地震 ②火山爆发

③台风 ④天文大潮

①② B.①③

C.②④ D.③④

2.为减轻沿海地区风暴潮带来的危害,可采取的合理措施有( )

①搬迁沿海城镇

②加固沿海堤坝

③加强监测和预报

④种植海岸防护林

①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

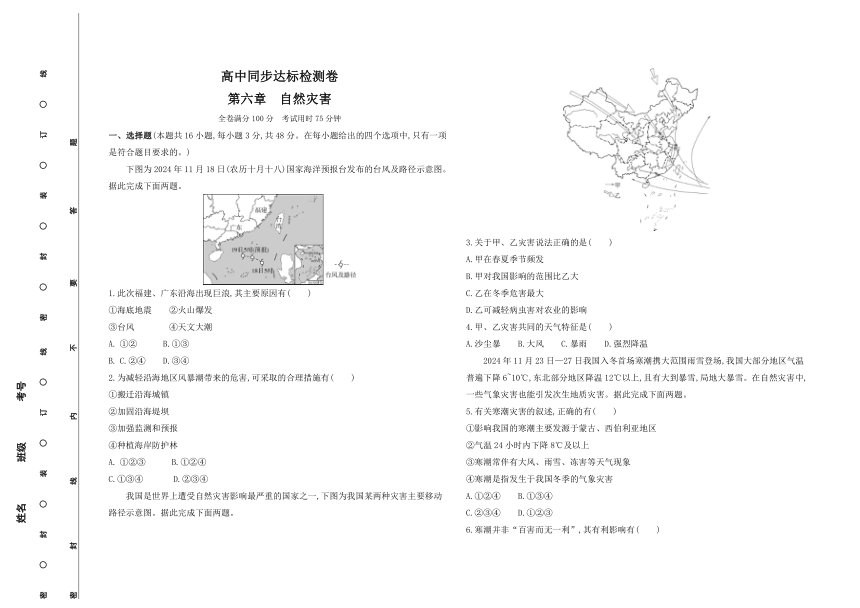

我国是世界上遭受自然灾害影响最严重的国家之一,下图为我国某两种灾害主要移动路径示意图。据此完成下面两题。

3.关于甲、乙灾害说法正确的是( )

A.甲在春夏季节频发

B.甲对我国影响的范围比乙大

C.乙在冬季危害最大

D.乙可减轻病虫害对农业的影响

4.甲、乙灾害共同的天气特征是( )

A.沙尘暴 B.大风 C.暴雨 D.强烈降温

2024年11月23日—27日我国入冬首场寒潮携大范围雨雪登场,我国大部分地区气温普遍下降6~10℃,东北部分地区降温12℃以上,且有大到暴雪,局地大暴雪。在自然灾害中,一些气象灾害也能引发次生地质灾害。据此完成下面两题。

5.有关寒潮灾害的叙述,正确的有( )

①影响我国的寒潮主要发源于蒙古、西伯利亚地区

②气温24小时内下降8℃及以上

③寒潮常伴有大风、雨雪、冻害等天气现象

④寒潮是指发生于我国冬季的气象灾害

A.①②④ B.①③④

C.②③④ D.①②③

6.寒潮并非“百害而无一利”,其有利影响有( )

①降雪增加土壤湿度 ②大风加快污染物扩散

③低温减少病虫害 ④提高作物抗寒能力

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

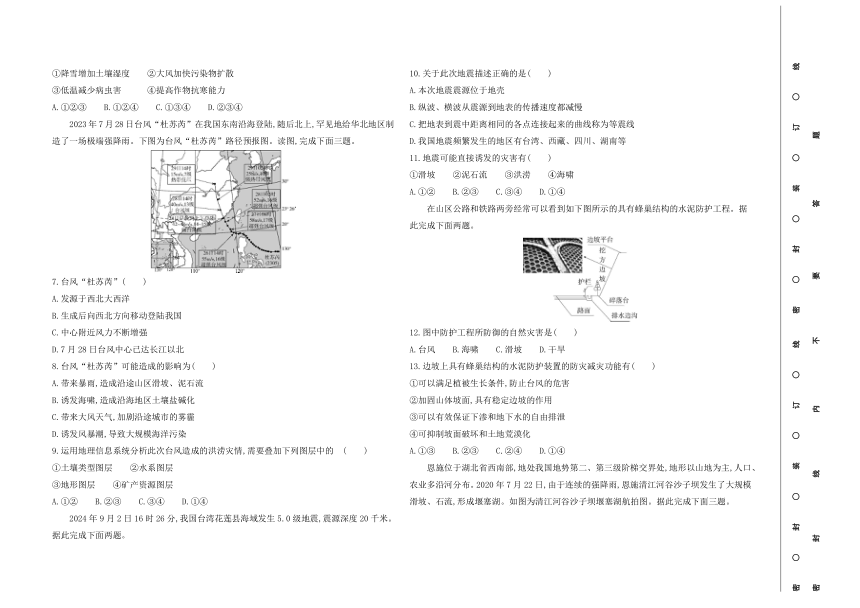

2023年7月28日台风“杜苏芮”在我国东南沿海登陆,随后北上,罕见地给华北地区制造了一场极端强降雨。下图为台风“杜苏芮”路径预报图。读图,完成下面三题。

7.台风“杜苏芮”( )

A.发源于西北大西洋

B.生成后向西北方向移动登陆我国

C.中心附近风力不断增强

D.7月28日台风中心已达长江以北

8.台风“杜苏芮”可能造成的影响为( )

A.带来暴雨,造成沿途山区滑坡、泥石流

B.诱发海啸,造成沿海地区土壤盐碱化

C.带来大风天气,加剧沿途城市的雾霾

D.诱发风暴潮,导致大规模海洋污染

9.运用地理信息系统分析此次台风造成的洪涝灾情,需要叠加下列图层中的 ( )

①土壤类型图层 ②水系图层

③地形图层 ④矿产资源图层

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

2024年9月2日16时26分,我国台湾花莲县海域发生5.0级地震,震源深度20千米。据此完成下面两题。

10.关于此次地震描述正确的是( )

A.本次地震震源位于地壳

B.纵波、横波从震源到地表的传播速度都减慢

C.把地表到震中距离相同的各点连接起来的曲线称为等震线

D.我国地震频繁发生的地区有台湾、西藏、四川、湖南等

11.地震可能直接诱发的灾害有( )

①滑坡 ②泥石流 ③洪涝 ④海啸

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

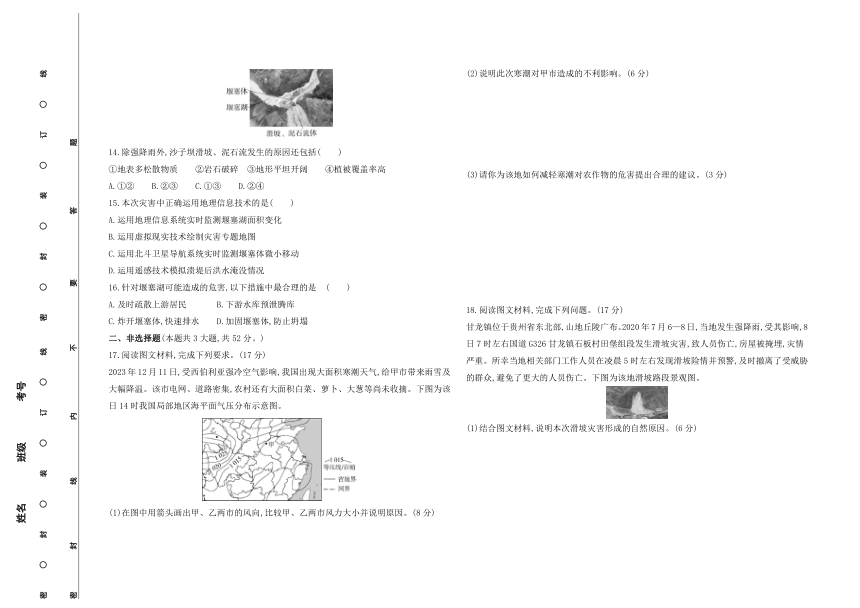

在山区公路和铁路两旁经常可以看到如下图所示的具有蜂巢结构的水泥防护工程。据此完成下面两题。

12.图中防护工程所防御的自然灾害是( )

A.台风 B.海啸 C.滑坡 D.干旱

13.边坡上具有蜂巢结构的水泥防护装置的防灾减灾功能有( )

①可以满足植被生长条件,防止台风的危害

②加固山体坡面,具有稳定边坡的作用

③可以有效保证下渗和地下水的自由排泄

④可抑制坡面破坏和土地荒漠化

A.①③ B.②③ C.②④ D.①④

恩施位于湖北省西南部,地处我国地势第二、第三级阶梯交界处,地形以山地为主,人口、农业多沿河分布。2020年7月22日,由于连续的强降雨,恩施清江河谷沙子坝发生了大规模滑坡、石流,形成堰塞湖。如图为清江河谷沙子坝堰塞湖航拍图。据此完成下面三题。

14.除强降雨外,沙子坝滑坡、泥石流发生的原因还包括( )

①地表多松散物质 ②岩石破碎 ③地形平坦开阔 ④植被覆盖率高

A.①② B.②③ C.①③ D.②④

15.本次灾害中正确运用地理信息技术的是( )

A.运用地理信息系统实时监测堰塞湖面积变化

B.运用虚拟现实技术绘制灾害专题地图

C.运用北斗卫星导航系统实时监测堰塞体微小移动

D.运用遥感技术模拟溃堤后洪水淹没情况

16.针对堰塞湖可能造成的危害,以下措施中最合理的是 ( )

A.及时疏散上游居民 B.下游水库预泄腾库

C.炸开堰塞体,快速排水 D.加固堰塞体,防止坍塌

二、非选择题(本题共3大题,共52分。)

17.阅读图文材料,完成下列要求。(17分)

2023年12月11日,受西伯利亚强冷空气影响,我国出现大面积寒潮天气,给甲市带来雨雪及大幅降温。该市电网、道路密集,农村还有大面积白菜、萝卜、大葱等尚未收摘。下图为该日14时我国局部地区海平面气压分布示意图。

(1)在图中用箭头画出甲、乙两市的风向,比较甲、乙两市风力大小并说明原因。(8分)

(2)说明此次寒潮对甲市造成的不利影响。(6分)

(3)请你为该地如何减轻寒潮对农作物的危害提出合理的建议。(3分)

18.阅读图文材料,完成下列问题。(17分)

甘龙镇位于贵州省东北部,山地丘陵广布。2020年7月6—8日,当地发生强降雨,受其影响,8日7时左右国道G326甘龙镇石板村田堡组段发生滑坡灾害,致人员伤亡,房屋被掩埋,灾情严重。所幸当地相关部门工作人员在凌晨5时左右发现滑坡险情并预警,及时撤离了受威胁的群众,避免了更大的人员伤亡。下图为该地滑坡路段景观图。

(1)结合图文材料,说明本次滑坡灾害形成的自然原因。(6分)

(2)说明滑坡对公路及过往车辆可能造成的危害,并为预防滑坡提出合理的工程措施。(5分)

(3)与传统实地调查相比,简述遥感技术在滑坡灾害监测中的优势。(6分)

19.阅读图文材料,完成下列要求。(18分)

泥石流是一种常见的地质灾害。其发生与地形、松散堆积物、流水等自然因素关系密切,也与人类活动有关。泥石流破坏性大,常给人们的生产生活带来严重影响。辽宁省是我国北方泥石流高发省份之一。下面为辽宁省简图和海拔与泥石流发生频次关系图。

(1)据材料指出辽宁省泥石流的多发区,并分析原因。(6分)

(2)分析低海拔地区与高海拔地区泥石流发生频率不同的可能原因。(6分)

(3)泥石流发生时可摧毁路基、桥涵等设施,致使交通中断。请为交通管理部门的防灾减灾提出合理化建议。(6分)

答案全解全析

第六章 自然灾害

1.D 海底地震、火山爆发会引发海啸而不是巨浪,①②错误;由图中台风及路径可知,此次福建、广东沿海因台风过境而出现巨浪,③正确;结合材料可知该日为农历十月十八,接近天文大潮出现日期,引发巨浪,④正确。故选D。

2.D 搬迁沿海城镇会耗费大量的人力、物力、财力,并且搬迁后,沿海地区仍然会受到风暴潮的侵袭,①错误;加固沿海堤坝,可以减轻风暴潮带来的危害,②正确;加强监测和预报,可以提前对风暴潮做出反应,减轻风暴潮带来的危害,③正确;种植海岸防护林,可以减轻风暴潮带来的危害,④正确。故选D。

3.D 根据图中两种灾害主要移动路径可以看出,甲表示台风,乙表示寒潮。台风多发于夏秋季节,A错误;台风对我国的影响范围比寒潮小,B错误;寒潮主要发生在深秋至次年初春,在秋季和春季时危害最大,C错误;寒潮带来的剧烈降温会灭杀虫卵,减轻病虫害对农业生产的影响,D正确。

4.B 台风能带来狂风、暴雨和风暴潮,寒潮会带来剧烈的降温、大风、雨雪和冻害天气,故甲、乙灾害共同的天气特征是大风,B正确。

5.D 根据所学知识可知,寒潮是因强冷空气迅速入侵造成的某地大范围剧烈降温,气温24小时内下降8℃及以上,且使得该地日最低气温下降到4℃及以下,并伴有大风、雨雪、冻害等现象的天气过程,主要发生在北半球中高纬度地区的深秋到初春时节,影响我国的寒潮主要发源于蒙古、西伯利亚地区,①②③正确、④错误。故选D。

6.A 寒潮带来的降雪可增加土壤湿度;大风能加快污染物扩散;低温可减少病虫害,①②③正确。寒潮会导致农作物冻伤或死亡,不能提高作物抗寒能力,④错误。故选A。

7.B 根据图中信息可知,台风“杜苏芮”发源于西北太平洋,生成后向西北方向移动并登陆我国,中心附近风力先增强后减弱,7月28日早晨到上午台风中心在福建沿海登陆,7月29日02时台风中心仍位于长江以南。综上分析,B正确。

8.A 台风带来的影响主要有狂风、暴雨和风暴潮。暴雨会诱发洪涝灾害,在山区还会诱发滑坡、泥石流,A正确。海啸主要是由海底地震、火山爆发或水下滑坡、坍塌等因素诱发的,B错误。夏季一般不会出现雾霾,且狂风会吹散雾霾,C错误。风暴潮不会导致大规模海洋污染,D错误。

9.B 洪涝灾害一般出现在降水集中、河网密布、地势低洼的地区,因此运用地理信息系统分析此次台风造成的洪涝灾情,需要叠加水系图层和地形图层,②③正确,故选B。

10.B 此次地震发生在我国台湾花莲县海域,震源深度20千米,而海洋地壳的平均厚度为5~10千米,本次地震震源位于地幔,A错误;根据所学知识可知,地震波从地表向地下到达古登堡界面之前,纵波与横波传播速度都加快,故纵波、横波从震源到地表的传播速度都减慢,B正确;把地面破坏程度相同的各点连接起来的曲线称为等震线,C错误;湖南地震不频繁,D错误。

11.D 诱发滑坡的因素有河流冲刷、地震、人类活动等,①正确;泥石流的形成条件主要是短时间内有大量的水流、地形陡峻、有丰富的松散物质,与地震关系不大,②错误;诱发洪涝的主要因素为集中降水、地形平坦低洼,③错误;海啸是指由海底地震、火山爆发或气象变化产生的破坏性海浪,④正确。故选D。

12.C 该防护工程建在山区公路和铁路两旁的边坡上,可以抑制边坡上的岩石风化破碎,稳固边坡上的岩体和土体,从而减少边坡上滑坡灾害的发生,故图中防护工程所防御的自然灾害是滑坡,C正确;该防护工程不能防御台风、海啸,也不会影响干旱,A、B、D均错误。

13.B 图中的水泥结构可以抑制原裸露山体遭受风化剥蚀,加固山体坡面,具有稳定边坡的作用;蜂巢结构内的土壤可以满足植被生长条件,同时可以保证下渗和地下水的自由排泄,避免出现因地下水压力的升高而引起的边坡失稳问题,②③正确;台风与植被的关系较小,且此防护工程并不能防御台风,山区公路和铁路两旁的典型环境问题不是土地荒漠化,①④错误。故选B。

14.A 由材料可知,恩施位于湖北省西南部,地处我国地势第二、第三级阶梯交界处,地质不稳定,地形以山地为主,且地表多松散物质,岩石破碎,为沙子坝滑坡、泥石流的发生提供了物质条件,①②正确;在地形平坦开阔与植被覆盖率高的条件下不易发生滑坡与泥石流,③④错误。故选A。

15.C 由所学知识可知,可运用遥感技术实时监测堰塞湖面积变化,A错误;运用地理信息系统可以绘制灾害专题地图,B错误;北斗卫星导航系统可以精准定位,用来实时监测堰塞体微小移动,C正确;运用地理信息系统可以模拟溃堤后洪水淹没情况,D错误。

16.B 堰塞湖溃决后可能淹没下游区域,应及时疏散下游居民,A错误;下游水库预泄腾库,以防止堰塞湖突然溃决使水体下泄,B正确;炸开堰塞体,会淹没下游地区,造成损失,C错误;加固堰塞体,堰塞湖依然存在,险情并未排除,D错误。

17.答案 (1)风向如下图中箭头所示(甲市为偏北风,乙市为西南风):(4分)

风力大小:甲市小于乙市。(2分)

原因:甲市等压线稀疏,水平气压梯度力小,风力小。(2分)

(2)雨雪天气,道路结冰,交通受阻;积雪压断电线杆,破坏输电线路和通信设施,影响正常供电、通信;强烈降温,农作物受到冻害,造成农业减产;大风吹倒广告牌,造成财产损失;等。(每点2分,任答三点得6分)

(3)加固大棚、清沟排水;(1分)薄膜覆盖;(1分)尽快抢收蔬菜。(1分)

解析 (1)依据所学知识,画出甲、乙两市的风向即可。风力大小取决于图中的等压线密集程度,等压线密集程度越大的地方,水平气压梯度力越大,风力也就越大。

(2)寒潮的危害主要体现在对基础设施、农业生产、居民生活等的不利影响之上。

(3)在冬季,寒潮对农作物的危害,主要体现在影响冬季的蔬菜上,故应加固大棚、清沟排水,覆盖地膜保温,尽快抢收田间蔬菜等,以减轻寒潮对农作物的危害。

18.答案 (1)地形以山地丘陵为主,地势起伏较大;(2分)岩体较破碎,滑坡体不稳定;(2分)强降雨诱发本次滑坡。(2分)

(2)危害:冲毁、掩埋公路;(1分)冲毁、掩埋车辆或阻碍车辆通行。(1分)

措施:建设排水沟;(1分)修建挡土墙;(1分)构筑护坡工程。(1分)

(3)探测范围大;(2分)获取信息速度快、周期短、信息量大;(2分)受地面条件限制少。(2分)

解析 (1)材料显示,该地区山地丘陵广布,地势起伏大;岩体较为破碎;又由材料得知,当地发生强降雨,故形成了本次滑坡。

(2)图中显示,滑坡体冲毁、掩埋了公路,阻碍了车辆的正常通行,有的车辆也可能被掩埋。从工程措施来看,可以通过建排水沟,将山上的积水及时排出,防止积水长时间浸泡而发生滑坡;建挡土墙和构筑护坡工程,可以减少滑坡的发生频率,减少滑坡体对公路的影响。

(3)与传统实地调查相比,遥感技术具有探测范围大,获取信息速度快、周期短、信息量大,受地面条件限制少等优势。

19.答案 (1)多发区:东南部山区。(2分)

原因:夏季降水集中,降水量大,降水强度大;(2分)地形以山地丘陵为主,地势起伏大。(2分)

(2)与高海拔地区相比,低海拔山坡地带相对和缓,松散物质易堆积;(2分)暖湿气流遇地形阻挡抬升,多地形雨,降水量大且易汇集;(2分)低海拔地区受人类活动的影响较大。(2分)

(3)加强交通路线规划、设计、管理;(2分)危险区域道路设立警示标志或实行交通管制等;(2分)加强对泥石流的监测,当发生泥石流时,及时发布预警。(2分)

解析 (1)据辽宁省简图可以看出,辽宁省泥石流主要分布在东南部山区。该地区泥石流多发,可从地形、气候(降水)两个方面分析原因:东南部地形以山地丘陵为主,且这里是辽宁省降水最多的地区,夏季降水集中且多暴雨。

(2)与高海拔地区相比,松散物质易在低海拔山坡地带堆积,为泥石流提供物质基础;山区降水在低海拔地区汇集,径流量大,易引发泥石流;另外,低海拔地区距离人类聚居地较近,受人类活动的影响较大,植被破坏严重,地表土质更加疏松。

(3)为防灾减灾,交通管理部门可以从道路规划、设立危险标志牌、建立预报预警机制等方面采取有效措施。

密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线 密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线

密 封 线 内 不 要 答 题

)

(

姓名 班级 考号

密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线 密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线

密 封 线 内 不 要 答 题

)

高中同步达标检测卷

第六章 自然灾害

全卷满分100分 考试用时75分钟

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

下图为2024年11月18日(农历十月十八)国家海洋预报台发布的台风及路径示意图。据此完成下面两题。

1.此次福建、广东沿海出现巨浪,其主要原因有( )

①海底地震 ②火山爆发

③台风 ④天文大潮

①② B.①③

C.②④ D.③④

2.为减轻沿海地区风暴潮带来的危害,可采取的合理措施有( )

①搬迁沿海城镇

②加固沿海堤坝

③加强监测和预报

④种植海岸防护林

①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

我国是世界上遭受自然灾害影响最严重的国家之一,下图为我国某两种灾害主要移动路径示意图。据此完成下面两题。

3.关于甲、乙灾害说法正确的是( )

A.甲在春夏季节频发

B.甲对我国影响的范围比乙大

C.乙在冬季危害最大

D.乙可减轻病虫害对农业的影响

4.甲、乙灾害共同的天气特征是( )

A.沙尘暴 B.大风 C.暴雨 D.强烈降温

2024年11月23日—27日我国入冬首场寒潮携大范围雨雪登场,我国大部分地区气温普遍下降6~10℃,东北部分地区降温12℃以上,且有大到暴雪,局地大暴雪。在自然灾害中,一些气象灾害也能引发次生地质灾害。据此完成下面两题。

5.有关寒潮灾害的叙述,正确的有( )

①影响我国的寒潮主要发源于蒙古、西伯利亚地区

②气温24小时内下降8℃及以上

③寒潮常伴有大风、雨雪、冻害等天气现象

④寒潮是指发生于我国冬季的气象灾害

A.①②④ B.①③④

C.②③④ D.①②③

6.寒潮并非“百害而无一利”,其有利影响有( )

①降雪增加土壤湿度 ②大风加快污染物扩散

③低温减少病虫害 ④提高作物抗寒能力

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

2023年7月28日台风“杜苏芮”在我国东南沿海登陆,随后北上,罕见地给华北地区制造了一场极端强降雨。下图为台风“杜苏芮”路径预报图。读图,完成下面三题。

7.台风“杜苏芮”( )

A.发源于西北大西洋

B.生成后向西北方向移动登陆我国

C.中心附近风力不断增强

D.7月28日台风中心已达长江以北

8.台风“杜苏芮”可能造成的影响为( )

A.带来暴雨,造成沿途山区滑坡、泥石流

B.诱发海啸,造成沿海地区土壤盐碱化

C.带来大风天气,加剧沿途城市的雾霾

D.诱发风暴潮,导致大规模海洋污染

9.运用地理信息系统分析此次台风造成的洪涝灾情,需要叠加下列图层中的 ( )

①土壤类型图层 ②水系图层

③地形图层 ④矿产资源图层

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

2024年9月2日16时26分,我国台湾花莲县海域发生5.0级地震,震源深度20千米。据此完成下面两题。

10.关于此次地震描述正确的是( )

A.本次地震震源位于地壳

B.纵波、横波从震源到地表的传播速度都减慢

C.把地表到震中距离相同的各点连接起来的曲线称为等震线

D.我国地震频繁发生的地区有台湾、西藏、四川、湖南等

11.地震可能直接诱发的灾害有( )

①滑坡 ②泥石流 ③洪涝 ④海啸

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

在山区公路和铁路两旁经常可以看到如下图所示的具有蜂巢结构的水泥防护工程。据此完成下面两题。

12.图中防护工程所防御的自然灾害是( )

A.台风 B.海啸 C.滑坡 D.干旱

13.边坡上具有蜂巢结构的水泥防护装置的防灾减灾功能有( )

①可以满足植被生长条件,防止台风的危害

②加固山体坡面,具有稳定边坡的作用

③可以有效保证下渗和地下水的自由排泄

④可抑制坡面破坏和土地荒漠化

A.①③ B.②③ C.②④ D.①④

恩施位于湖北省西南部,地处我国地势第二、第三级阶梯交界处,地形以山地为主,人口、农业多沿河分布。2020年7月22日,由于连续的强降雨,恩施清江河谷沙子坝发生了大规模滑坡、石流,形成堰塞湖。如图为清江河谷沙子坝堰塞湖航拍图。据此完成下面三题。

14.除强降雨外,沙子坝滑坡、泥石流发生的原因还包括( )

①地表多松散物质 ②岩石破碎 ③地形平坦开阔 ④植被覆盖率高

A.①② B.②③ C.①③ D.②④

15.本次灾害中正确运用地理信息技术的是( )

A.运用地理信息系统实时监测堰塞湖面积变化

B.运用虚拟现实技术绘制灾害专题地图

C.运用北斗卫星导航系统实时监测堰塞体微小移动

D.运用遥感技术模拟溃堤后洪水淹没情况

16.针对堰塞湖可能造成的危害,以下措施中最合理的是 ( )

A.及时疏散上游居民 B.下游水库预泄腾库

C.炸开堰塞体,快速排水 D.加固堰塞体,防止坍塌

二、非选择题(本题共3大题,共52分。)

17.阅读图文材料,完成下列要求。(17分)

2023年12月11日,受西伯利亚强冷空气影响,我国出现大面积寒潮天气,给甲市带来雨雪及大幅降温。该市电网、道路密集,农村还有大面积白菜、萝卜、大葱等尚未收摘。下图为该日14时我国局部地区海平面气压分布示意图。

(1)在图中用箭头画出甲、乙两市的风向,比较甲、乙两市风力大小并说明原因。(8分)

(2)说明此次寒潮对甲市造成的不利影响。(6分)

(3)请你为该地如何减轻寒潮对农作物的危害提出合理的建议。(3分)

18.阅读图文材料,完成下列问题。(17分)

甘龙镇位于贵州省东北部,山地丘陵广布。2020年7月6—8日,当地发生强降雨,受其影响,8日7时左右国道G326甘龙镇石板村田堡组段发生滑坡灾害,致人员伤亡,房屋被掩埋,灾情严重。所幸当地相关部门工作人员在凌晨5时左右发现滑坡险情并预警,及时撤离了受威胁的群众,避免了更大的人员伤亡。下图为该地滑坡路段景观图。

(1)结合图文材料,说明本次滑坡灾害形成的自然原因。(6分)

(2)说明滑坡对公路及过往车辆可能造成的危害,并为预防滑坡提出合理的工程措施。(5分)

(3)与传统实地调查相比,简述遥感技术在滑坡灾害监测中的优势。(6分)

19.阅读图文材料,完成下列要求。(18分)

泥石流是一种常见的地质灾害。其发生与地形、松散堆积物、流水等自然因素关系密切,也与人类活动有关。泥石流破坏性大,常给人们的生产生活带来严重影响。辽宁省是我国北方泥石流高发省份之一。下面为辽宁省简图和海拔与泥石流发生频次关系图。

(1)据材料指出辽宁省泥石流的多发区,并分析原因。(6分)

(2)分析低海拔地区与高海拔地区泥石流发生频率不同的可能原因。(6分)

(3)泥石流发生时可摧毁路基、桥涵等设施,致使交通中断。请为交通管理部门的防灾减灾提出合理化建议。(6分)

答案全解全析

第六章 自然灾害

1.D 海底地震、火山爆发会引发海啸而不是巨浪,①②错误;由图中台风及路径可知,此次福建、广东沿海因台风过境而出现巨浪,③正确;结合材料可知该日为农历十月十八,接近天文大潮出现日期,引发巨浪,④正确。故选D。

2.D 搬迁沿海城镇会耗费大量的人力、物力、财力,并且搬迁后,沿海地区仍然会受到风暴潮的侵袭,①错误;加固沿海堤坝,可以减轻风暴潮带来的危害,②正确;加强监测和预报,可以提前对风暴潮做出反应,减轻风暴潮带来的危害,③正确;种植海岸防护林,可以减轻风暴潮带来的危害,④正确。故选D。

3.D 根据图中两种灾害主要移动路径可以看出,甲表示台风,乙表示寒潮。台风多发于夏秋季节,A错误;台风对我国的影响范围比寒潮小,B错误;寒潮主要发生在深秋至次年初春,在秋季和春季时危害最大,C错误;寒潮带来的剧烈降温会灭杀虫卵,减轻病虫害对农业生产的影响,D正确。

4.B 台风能带来狂风、暴雨和风暴潮,寒潮会带来剧烈的降温、大风、雨雪和冻害天气,故甲、乙灾害共同的天气特征是大风,B正确。

5.D 根据所学知识可知,寒潮是因强冷空气迅速入侵造成的某地大范围剧烈降温,气温24小时内下降8℃及以上,且使得该地日最低气温下降到4℃及以下,并伴有大风、雨雪、冻害等现象的天气过程,主要发生在北半球中高纬度地区的深秋到初春时节,影响我国的寒潮主要发源于蒙古、西伯利亚地区,①②③正确、④错误。故选D。

6.A 寒潮带来的降雪可增加土壤湿度;大风能加快污染物扩散;低温可减少病虫害,①②③正确。寒潮会导致农作物冻伤或死亡,不能提高作物抗寒能力,④错误。故选A。

7.B 根据图中信息可知,台风“杜苏芮”发源于西北太平洋,生成后向西北方向移动并登陆我国,中心附近风力先增强后减弱,7月28日早晨到上午台风中心在福建沿海登陆,7月29日02时台风中心仍位于长江以南。综上分析,B正确。

8.A 台风带来的影响主要有狂风、暴雨和风暴潮。暴雨会诱发洪涝灾害,在山区还会诱发滑坡、泥石流,A正确。海啸主要是由海底地震、火山爆发或水下滑坡、坍塌等因素诱发的,B错误。夏季一般不会出现雾霾,且狂风会吹散雾霾,C错误。风暴潮不会导致大规模海洋污染,D错误。

9.B 洪涝灾害一般出现在降水集中、河网密布、地势低洼的地区,因此运用地理信息系统分析此次台风造成的洪涝灾情,需要叠加水系图层和地形图层,②③正确,故选B。

10.B 此次地震发生在我国台湾花莲县海域,震源深度20千米,而海洋地壳的平均厚度为5~10千米,本次地震震源位于地幔,A错误;根据所学知识可知,地震波从地表向地下到达古登堡界面之前,纵波与横波传播速度都加快,故纵波、横波从震源到地表的传播速度都减慢,B正确;把地面破坏程度相同的各点连接起来的曲线称为等震线,C错误;湖南地震不频繁,D错误。

11.D 诱发滑坡的因素有河流冲刷、地震、人类活动等,①正确;泥石流的形成条件主要是短时间内有大量的水流、地形陡峻、有丰富的松散物质,与地震关系不大,②错误;诱发洪涝的主要因素为集中降水、地形平坦低洼,③错误;海啸是指由海底地震、火山爆发或气象变化产生的破坏性海浪,④正确。故选D。

12.C 该防护工程建在山区公路和铁路两旁的边坡上,可以抑制边坡上的岩石风化破碎,稳固边坡上的岩体和土体,从而减少边坡上滑坡灾害的发生,故图中防护工程所防御的自然灾害是滑坡,C正确;该防护工程不能防御台风、海啸,也不会影响干旱,A、B、D均错误。

13.B 图中的水泥结构可以抑制原裸露山体遭受风化剥蚀,加固山体坡面,具有稳定边坡的作用;蜂巢结构内的土壤可以满足植被生长条件,同时可以保证下渗和地下水的自由排泄,避免出现因地下水压力的升高而引起的边坡失稳问题,②③正确;台风与植被的关系较小,且此防护工程并不能防御台风,山区公路和铁路两旁的典型环境问题不是土地荒漠化,①④错误。故选B。

14.A 由材料可知,恩施位于湖北省西南部,地处我国地势第二、第三级阶梯交界处,地质不稳定,地形以山地为主,且地表多松散物质,岩石破碎,为沙子坝滑坡、泥石流的发生提供了物质条件,①②正确;在地形平坦开阔与植被覆盖率高的条件下不易发生滑坡与泥石流,③④错误。故选A。

15.C 由所学知识可知,可运用遥感技术实时监测堰塞湖面积变化,A错误;运用地理信息系统可以绘制灾害专题地图,B错误;北斗卫星导航系统可以精准定位,用来实时监测堰塞体微小移动,C正确;运用地理信息系统可以模拟溃堤后洪水淹没情况,D错误。

16.B 堰塞湖溃决后可能淹没下游区域,应及时疏散下游居民,A错误;下游水库预泄腾库,以防止堰塞湖突然溃决使水体下泄,B正确;炸开堰塞体,会淹没下游地区,造成损失,C错误;加固堰塞体,堰塞湖依然存在,险情并未排除,D错误。

17.答案 (1)风向如下图中箭头所示(甲市为偏北风,乙市为西南风):(4分)

风力大小:甲市小于乙市。(2分)

原因:甲市等压线稀疏,水平气压梯度力小,风力小。(2分)

(2)雨雪天气,道路结冰,交通受阻;积雪压断电线杆,破坏输电线路和通信设施,影响正常供电、通信;强烈降温,农作物受到冻害,造成农业减产;大风吹倒广告牌,造成财产损失;等。(每点2分,任答三点得6分)

(3)加固大棚、清沟排水;(1分)薄膜覆盖;(1分)尽快抢收蔬菜。(1分)

解析 (1)依据所学知识,画出甲、乙两市的风向即可。风力大小取决于图中的等压线密集程度,等压线密集程度越大的地方,水平气压梯度力越大,风力也就越大。

(2)寒潮的危害主要体现在对基础设施、农业生产、居民生活等的不利影响之上。

(3)在冬季,寒潮对农作物的危害,主要体现在影响冬季的蔬菜上,故应加固大棚、清沟排水,覆盖地膜保温,尽快抢收田间蔬菜等,以减轻寒潮对农作物的危害。

18.答案 (1)地形以山地丘陵为主,地势起伏较大;(2分)岩体较破碎,滑坡体不稳定;(2分)强降雨诱发本次滑坡。(2分)

(2)危害:冲毁、掩埋公路;(1分)冲毁、掩埋车辆或阻碍车辆通行。(1分)

措施:建设排水沟;(1分)修建挡土墙;(1分)构筑护坡工程。(1分)

(3)探测范围大;(2分)获取信息速度快、周期短、信息量大;(2分)受地面条件限制少。(2分)

解析 (1)材料显示,该地区山地丘陵广布,地势起伏大;岩体较为破碎;又由材料得知,当地发生强降雨,故形成了本次滑坡。

(2)图中显示,滑坡体冲毁、掩埋了公路,阻碍了车辆的正常通行,有的车辆也可能被掩埋。从工程措施来看,可以通过建排水沟,将山上的积水及时排出,防止积水长时间浸泡而发生滑坡;建挡土墙和构筑护坡工程,可以减少滑坡的发生频率,减少滑坡体对公路的影响。

(3)与传统实地调查相比,遥感技术具有探测范围大,获取信息速度快、周期短、信息量大,受地面条件限制少等优势。

19.答案 (1)多发区:东南部山区。(2分)

原因:夏季降水集中,降水量大,降水强度大;(2分)地形以山地丘陵为主,地势起伏大。(2分)

(2)与高海拔地区相比,低海拔山坡地带相对和缓,松散物质易堆积;(2分)暖湿气流遇地形阻挡抬升,多地形雨,降水量大且易汇集;(2分)低海拔地区受人类活动的影响较大。(2分)

(3)加强交通路线规划、设计、管理;(2分)危险区域道路设立警示标志或实行交通管制等;(2分)加强对泥石流的监测,当发生泥石流时,及时发布预警。(2分)

解析 (1)据辽宁省简图可以看出,辽宁省泥石流主要分布在东南部山区。该地区泥石流多发,可从地形、气候(降水)两个方面分析原因:东南部地形以山地丘陵为主,且这里是辽宁省降水最多的地区,夏季降水集中且多暴雨。

(2)与高海拔地区相比,松散物质易在低海拔山坡地带堆积,为泥石流提供物质基础;山区降水在低海拔地区汇集,径流量大,易引发泥石流;另外,低海拔地区距离人类聚居地较近,受人类活动的影响较大,植被破坏严重,地表土质更加疏松。

(3)为防灾减灾,交通管理部门可以从道路规划、设立危险标志牌、建立预报预警机制等方面采取有效措施。

同课章节目录

- 第一章 宇宙中的地球

- 第一节 地球的宇宙环境

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的历史

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 火星基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 大气的组成和垂直分层

- 第二节 大气受热过程和大气运动

- 问题研究 何时蓝天常在

- 第三章 地球上的水

- 第一节 水循环

- 第二节 海水的性质

- 第三节 海水的运动

- 问题研究 能否淡化海冰解决环渤海地区淡水短缺问题

- 第四章 地貌

- 第一节 常见地貌类型

- 第二节 地貌的观察

- 问题研究 如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平

- 第五章 植被与土壤

- 第一节 植被

- 第二节 土壤

- 问题研究 如何让城市不再“看海”

- 第六章 自然灾害

- 第一节 气象与水文灾害

- 第二节 地质灾害

- 第三节 防灾减灾

- 第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

- 问题研究 教灾物资储备库应该建在哪里