第2课 局部的反法西斯斗争 学案 (4)

文档属性

| 名称 | 第2课 局部的反法西斯斗争 学案 (4) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-08-07 15:12:48 | ||

图片预览

文档简介

学案2 局部的反法西斯战争

[课标要求] 概述第二次世界大战是怎样从局部战争逐步走向全面战争的。

一、亚非的局部反法西斯战争

1.中国人民的抗日战争

(1)发展:①九一八事变后,中国人民开始局部抗战。

②七七事变后,在中国共产党抗日民族统一战线政策推动下,进入全民族抗战的新阶段。

(2)简况:①正面战场:淞沪会战粉碎了日军“三个月灭亡中国”的企图;平型关战役打破了日军不可战胜的神话;台儿庄战役重创日军,歼敌两万人。

②敌后战场:消耗和牵制了大量日军主力。

(3)意义

①到1938年10月,日本速战速决计划破产。

②中国为世界反法西斯战争做出了贡献。

2.埃塞俄比亚人民的抗意斗争

(1)起因:为控制战略地位极其重要的埃塞俄比亚。

(2)概况

①1935年10月,意大利不宣而战,入侵埃塞俄比亚,意军速胜企图没有得逞。

②1936年5月,意军攻陷埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴,不久,宣布正式吞并埃塞俄比亚。

(3)败因

①意:准备充分,装备先进。

②埃:军队装备陈旧,双方力量对比悬殊。

③英法:对意侵略采取纵容政策。

[教材互补]

意大利入侵埃塞俄比亚

为惩罚意大利,英、法、美等国对其进行了经济制裁,但制裁中没有禁运石油、钢铁等重要军事战略物资。因此,这种制裁并没有对意大利产生多大作用,埃塞俄比亚很快被意大利吞并了。(人民版)

[深化探究]

材料

长城抗战 埃塞俄比亚军队开赴前线

思考

(1)20世纪30年代中国反法西斯战争呈现出怎样的特点?

(2)意大利侵占埃塞俄比亚的原因是什么?

(3)埃塞俄比亚抗击法西斯的斗争为什么失败了?

(4)请以20世纪30年代的事例证明德日意三国已挑战了英法和美国(三例)。

答案 (1)特点:①开始时间最早。②由局部抗战发展到全面抗战。③正面、敌后两个战场相互配合作战。

(2)埃塞俄比亚临近红海,战略位置十分重要。占领埃塞俄比亚,意大利就可以控制红海南大门,并把意属索马里和厄立特里亚连接起来,加强在东地中海的势力。

(3)意大利强大而埃塞俄比亚弱小;埃塞俄比亚武器装备十分陈旧,双方力量对比悬殊;以英法为首的西方大国对意大利的侵略活动采取纵容政策,助长了侵略者的气焰。

(4)1935年德国撕毁《凡尔赛和约》,宣布实行普遍义务兵役制,第二年出兵占领莱茵非军事区;1935年意大利入侵埃塞俄比亚,以上两国挑战了英法主导的凡尔赛体系。1931年日本发动九一八事变挑战了美国主导的华盛顿体系。

二、西班牙内战

1.背景

(1)西班牙于1931年成立共和国。

(2)1936年,西班牙左派政党组织的人民阵线上台执政,打击了保守势力。

2.爆发:1936年7月代表西班牙右翼势力的佛朗哥将军发动叛乱,内战爆发。

3.各种势力的态度

(1)德、意向叛军提供装备,并派出军队直接参战。

(2)苏联向西班牙共和政府提供援助。

(3)在共产国际的号召下,54个国家的共产党员和进步人士组成“国际纵队”开赴西班牙。

4.性质:既是一场西班牙人民反对国内反动保守势力的革命战争,同时也是一场有国际力量卷入的反法西斯民族解放战争。

5.结果:1939年,共和国政府灭亡,佛朗哥建立了法西斯独裁政权。

[教材互补]

西班牙战争

1936年7月,在德、意的支持下,以佛朗哥为首的部分西班牙军队发动叛乱,企图推翻人民阵线组成的共和国政府,内战爆发。人民阵线政府采取措施,坚决镇压,控制了局势。德、意法西斯直接进行武装干涉,西班牙内战转变为抗击法西斯侵略的民族革命战争。(岳麓版)

在西班牙民族革命战争中,人民阵线政府采取实施八小时工作制、土地改革等措施,团结各种力量,广泛发动人民群众进行战争。(岳麓版)

[关键点拨]

德、意法西斯的武装干涉使西班牙内战演变为反法西斯战争,既是西班牙人民反对国内反动保守势力的革命战争,也是有国际力量参与的反法西斯民族解放战争。

[重点精讲]

20世纪30年代局部反法西斯战争失败的原因:

[归纳总结]

20世纪30年代,亚、非、欧局部反法西斯战争其结局各有不同:中国的抗日战争一度受挫,但最后取得了抗日战争的胜利;埃塞俄比亚抗意战争尽管顽强抵抗意大利军队,但被意大利吞并;西班牙内战的结果是共和国政府灭亡,佛朗哥建立法西斯独裁政权。

[深化探究]

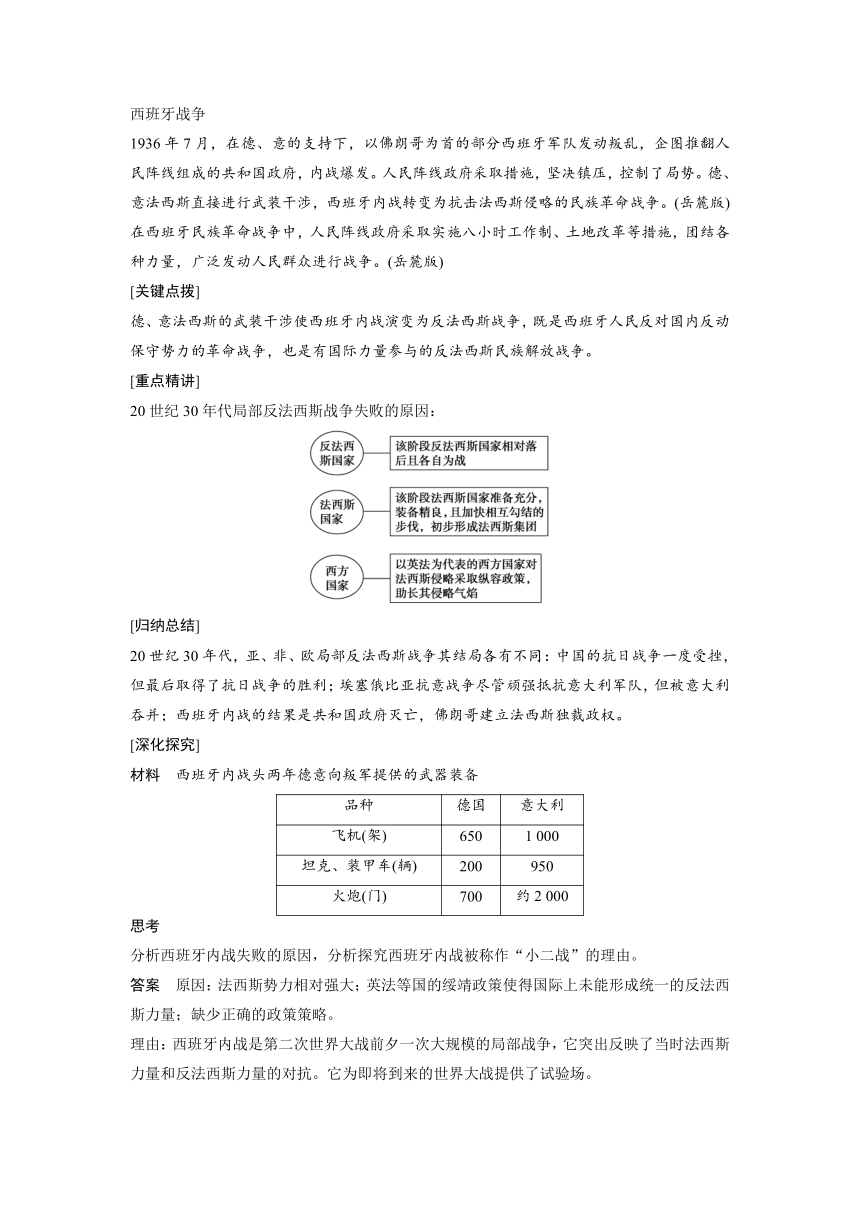

材料 西班牙内战头两年德意向叛军提供的武器装备

品种

德国

意大利

飞机(架)

650

1

000

坦克、装甲车(辆)

200

950

火炮(门)

700

约2

000

思考

分析西班牙内战失败的原因,分析探究西班牙内战被称作“小二战”的理由。

答案 原因:法西斯势力相对强大;英法等国的绥靖政策使得国际上未能形成统一的反法西斯力量;缺少正确的政策策略。

理由:西班牙内战是第二次世界大战前夕一次大规模的局部战争,它突出反映了当时法西斯力量和反法西斯力量的对抗。它为即将到来的世界大战提供了试验场。

三、法西斯轴心国集团的形成

1.背景:德、意、日三国在对外扩张中加快了相互勾结的步伐。

2.过程

(1)1936年10月,德意签订柏林协定,形成“柏林—罗马轴心”。

(2)1936年11月,德日签订《反共产国际协定》。

(3)1937年意大利加入,结成“柏林—罗马—东京轴心”。

3.影响:欧亚分别出现两个战争策源地,初步形成一个最富有侵略性的法西斯国家集团。

[教材互补]

法西斯国家的结盟

在对外扩张的过程中,德、意、日法西斯狼狈为奸、相互勾结,于1936~1937年期间签订《反共产国际协定》,建立“柏林—罗马—东京”三国轴心,以反对共产主义的名义结成同盟,增强了法西斯的力量,使新的世界大战的危险愈加迫近。(岳麓版)

[深度点拨]

虽然西方大国纵容法西斯的侵略,但是,由于它们是既得利益者,法西斯的侵略往往损害它们的利益,矛盾不可避免。在侵略扩张的过程中,德、意、日法西斯国家与英、法、美等国的矛盾日益加剧。出于共同利益的需要,法西斯国家逐渐走上了勾结的道路。

[关键点拨]

“柏林—罗马—东京”三国轴心是侵略性的军事政治集团,标志着法西斯轴心国侵略集团的形成,加强了法西斯国家在对外侵略扩张中的合作,严重威胁了世界和平。

[深化探究]

材料一 协定签订后,希特勒对他的党羽说:“我必须……利用布尔什维主义的幽灵来遏制凡尔赛诸国,要使他们相信,德国是反对赤祸的决定性堡垒。这是我们度过危机、摆脱《凡尔赛和约》和重新武装的唯一方法。”

思考

材料中的“协定”指的是什么?为什么德日的这一策略取得了成功?

答案 1936年11月德日签订的《反共产国际协定》。这一策略表面上打起了“反共”的旗号,好像站在了英法的一边。

材料二 “三头怪兽”漫画

思考

材料中的漫画反映了什么历史现象?产生了什么影响?

答案 现象:德日意法西斯建立了同盟(三国轴心同盟)。影响:法西斯势力走向联合,使新的世界大战日益迫近。

课堂小结

20世纪30年代初面对因受1929~1933年经济危机的影响而走向侵略道路的德、日、意法西斯的扩张,被侵略国家人民进行了英勇的抗争,一定程度上打击了法西斯侵略企图。但由于反法西斯国家各自为战,分散斗争,同时这些国家的实力与法西斯国家相差悬殊,再加上西方大国纵容侵略的政策,致使这一时期的斗争大都以失败而告终,局部战争正向全面战争发展。

1.二战爆发前,法西斯侵略者在世界范围内发动的最早的局部侵略战争是( )

A.意大利侵略埃塞俄比亚

B.德意联合侵略西班牙

C.日本发动九一八事变

D.柏林—罗马—东京轴心建立

答案 C

解析 A项开始于1935年;B项开始于1936年;C项开始于1931年;D项本身不属于局部战争,故选C。

2.二战之前,中国、埃塞俄比亚、西班牙等国都发生了反抗法西斯侵略的局部战争,但未能遏制二战的爆发。下列对这一结局出现原因的解释,不正确的一项是( )

A.三国力量弱,且各自为战

B.英、法等西方大国推行绥靖政策

C.德、意、日法西斯结成了同盟

D.凡尔赛—华盛顿体系的束缚

答案 D

解析 依据题干可判断A、C两项是交战的双方,故正确;B项是纵容侵略也可确定正确;而D项不符合题干要求。

3.西班牙画家毕加索以佛朗哥军队轰炸格尔尼卡创作了名画《格尔尼卡》,其目的在于( )

A.揭露西班牙政府的腐败

B.展示自己艺术上的成就

C.控诉法西斯分子的暴行

D.控诉西班牙内战的罪恶

答案 C

4.在20世纪30年代西班牙、埃塞俄比亚反法西斯斗争失败的原因中,具有共性的是( )

A.武器装备落后

B.内部出现叛乱

C.缺乏国际援助

D.大国纵容侵略

答案 D

解析 在法西斯势力侵略或干涉埃塞俄比亚、西班牙的过程中,英法等大国都采取了纵容侵略的政策,助长了侵略者的嚣张气焰,这是导致西班牙、埃塞俄比亚反法西斯斗争失败的重要原因。

5.1937年,柏林—罗马—东京轴心形成。德、意、日结成同盟的名义是( )

A.称霸世界

B.反对共产主义

C.维护世界和平

D.帮助弱小国家

答案 B

6.格尔尼卡是西班牙北部的一个小镇,1937年曾遭到德国飞机的猛烈轰炸。西班牙画家毕加索激于悲愤,创作了这幅名画。按照毕加索的解释,它表现了愤怒、暴行和死亡。

《格尔尼卡》

请回答:

(1)格尔尼卡的悲惨遭遇发生的原因是什么?

(2)当时的世界大国对西班牙的命运各采取了什么态度?

答案 (1)德意阴谋发动新的世界大战,因重要的战略位置和丰富的资源,使西班牙成为德意实现阴谋的重要一环。西班牙内战的发生为德意进一步实现其阴谋提供了重要时机,他们武装干涉西班牙内战,格尔尼卡的悲惨遭遇就是他们的武装干涉造成的。

(2)英法推行不干涉政策;美国实际上也执行了不干涉政策;苏联对西班牙共和国政府提供了巨大援助。

解析 本题设计新颖,尤其是将毕加索的名画引入题目,给人以耳目一新的感觉。解答第一问,要从德、意法西斯的本质目的着手进行分析。解答第二问,要分清角度,从美国、英法、苏联三个角度进行概括。

[历史纵横]

点拨 西班牙画家毕加索以德国空军对格尔尼卡的野蛮轰炸为题材创作了名画《格尔尼卡》,描绘了战争带给居民的伤亡和惊恐,用超现实主义的风格揭露法西斯的罪行。

[学思之窗]

提示 (1)由于他们全面发动世界大战的时机尚不成熟,不愿过早地刺激西方大国。(2)由于社会性质不同,感到苏联和共产国际的存在对他们是一个巨大的潜在威胁。(3)为了蒙蔽西方大国,发展法西斯力量,便打着“反共产国际”的旗号走上了勾结的道路。

[学习延伸]

提示 作者从经济(日本垄断资本主义要求侵略中国、为了克服大危机带来的影响)、政治(认为中国不堪一击)、对外政策(利用战争转移国内矛盾)三方面分析了日本发动侵华战争的原因,虽然不太全面,但作者的政治观点是正确的。日本侵略中国的原因,还包括:想阻碍中国经济政治的发展,使中国永远处于劣势、弱势的地位;要把中国变成日本的殖民地和势力范围,变成日本的原料产地和销售市场;先征服中国,再征服亚洲其他地区和全世界等等。

[基础达标]

1.“麻雀叫,麻雀叫,日本人,真凶暴。夺我东三省,杀我们同胞。小朋友!大家起来闹,日本糖果我不吃,东洋玩具我不要。”这首童谣的出现是由于发生了( )

A.一·二八事变

B.九一八事变

C.七七事变

D.八一三事变

答案 B

解析 解答本题,要注意题干中的“夺我东三省”。九一八事变后,日本帝国主义侵占了中国东北三省,实行残暴的殖民统治,因此,B项符合题目要求。

2.一位政治人物曾经表示:“如果意大利向多瑙河、巴尔干扩张,会造成欧洲战争,如果他们在非洲沙漠通行无阻,或者就能安静下来。”这种说法主要是针对( )

A.一战时,意大利加入协约国一方作战

B.巴黎和会上意大利提出领土扩张要求

C.20世纪30年代意大利侵略埃塞俄比亚

D.二战前德意武装干涉西班牙

答案 C

解析 综合上述材料可以判断,让意大利向非洲沙漠扩张,减少其对西欧国家的威胁,正是绥靖政策的体现。

3.20世纪30年代后期,许多西班牙人移居到拉丁美洲,他们为拉美的经济发展、社会变革及文化多元化做出了贡献。其“移居”的主要背景是( )

A.同属拉丁语系

B.西班牙内战

C.受经济危机影响

D.二战爆发

答案 B

解析 经济危机发生于20世纪30年代初;二战爆发于20世纪30年代末;西班牙内战发生于1936年,B项最符合题意。

4.有一种观点认为,西班牙民族革命战争在某种程度上可以看作是二战的彩排。这主要是因为( )

A.西班牙战争导致了二战的爆发

B.西班牙成为参加二战举足轻重的国家

C.西班牙战争充分反映了当时国际势力之间的矛盾和斗争

D.“国际纵队”的参加使西班牙内战变成一场国际冲突

答案 C

解析 西班牙内战牵动了当时所有的国际力量,各国各集团为各自利益进行了激烈的斗争,因此被看作是二战的彩排。

5.二战前夕,法西斯国家以“反共”作招牌结盟的主要目的是( )

A.以反共迷惑西方大国,掩盖侵略意图

B.以反苏为诱饵鼓励西方大国执行绥靖政策

C.打破共产国际提倡的反法西斯统一战线

D.拉拢西方大国加入轴心国军事同盟

答案 A

解析 虽然随着法西斯国家的侵略,他们同西方大国之间的矛盾日趋尖锐,但由于时机尚不成熟,法西斯国家不愿过早刺激西方大国,于是打出了反共的招牌。

6.二战爆发前,德、意、日法西斯国家进行勾结的主要前提是( )

A.三国之间不存在矛盾

B.都要求改变现存的世界秩序

C.都把苏联作为首要敌人

D.三国都退出国联

答案 B

解析 二战爆发前,德、意、日三国勾结的主要目的是打破现有的国际秩序。

[能力提升]

7.阅读下列材料:

材料一 我们知道,你们很清楚,我们的军用物资已通过苏伊士运河……你们希望在希特勒问题上,我们同你们站在一起。我们认为作为代价,你们会同意我们在埃塞俄比亚的行动。——皮雪利(意大利资本家)在英国议会中的讲话(1935年)

材料二 我们强烈希望意大利与埃塞俄比亚之间友好地解决问题,但当务之急和首要的目的是确保法国、意大利和联合王国在欧洲的安全。——霍尔(英国外交大臣)在下院的讲话(1935年)

材料三 双方一致同意,排除实行(对意大利的)军事制裁,不采取任何海上封锁措施……——英、法两国1935年9月公告

请回答:

(1)材料一、二反映出哪两个国家在进行什么交易?其实质是什么?

(2)材料三的观点造成了什么后果?

(3)意大利与埃塞俄比亚之间的问题解决后,英国、法国的“当务之急和首要目的”达到了没有?为什么会出现这一结果?

答案 (1)英、意在进行交易,英国以牺牲埃塞俄比亚的方式换取意大利对自己的支持。实质上是英国对意大利入侵埃塞俄比亚实行绥靖政策。

(2)意大利吞并了埃塞俄比亚,助长了意大利的侵略气焰。

(3)没有。因为1937年意大利与德、日结成了法西斯同盟,它们要挑起重新瓜分世界、称霸世界的战争。

8.阅读下列材料:

材料一 1936年2月,英国保守党的报纸说:“如果让现在正在西班牙和法国流行的共产主义传染病传播到其他国家,那么已经在自己的国土上消灭了传染病的两个政府——德国和意大利政府会是我们最有益的朋友。”

材料二 《反共产国际协定》签字后,德国外长里宾特洛甫说:“形式上让我们还要把苏联当作主要敌人。”日本驻英大使吉田茂指出:“尽管(日本)军部说防共协定只不过是反共的意识形态问题,但这个完全是表面上的借口。”

材料三 希特勒曾对他的党羽说:“我必须……利用布尔什维主义的幽灵来遏制凡尔赛诸国,要使他们相信,德国是反对赤祸的决定性堡垒。这是我们度过危机、摆脱《凡尔赛和约》和重新武装的唯一方法。”

请回答:

(1)材料一反映了英国当时的什么外交思想?

(2)材料二中里宾特洛甫和吉田茂的话反映了德、日签约的意图是什么?

(3)材料三中希特勒的真实意图何在?

答案 (1)因惧怕共产主义甚于惧怕法西斯主义而不惜推行绥靖政策,把德国作为反共反苏的桥头堡。

(2)利用“反共产国际”的旗号勾结起来,蒙蔽西方资本主义国家。

(3)继续以“反共”为幌子,蒙蔽以英法为首的资本主义国家,并图谋乘机扩张势力,东山再起。

解析 这三个问题的答案都隐含在材料中,必须结合问题仔细阅读材料才能准确回答。

[课标要求] 概述第二次世界大战是怎样从局部战争逐步走向全面战争的。

一、亚非的局部反法西斯战争

1.中国人民的抗日战争

(1)发展:①九一八事变后,中国人民开始局部抗战。

②七七事变后,在中国共产党抗日民族统一战线政策推动下,进入全民族抗战的新阶段。

(2)简况:①正面战场:淞沪会战粉碎了日军“三个月灭亡中国”的企图;平型关战役打破了日军不可战胜的神话;台儿庄战役重创日军,歼敌两万人。

②敌后战场:消耗和牵制了大量日军主力。

(3)意义

①到1938年10月,日本速战速决计划破产。

②中国为世界反法西斯战争做出了贡献。

2.埃塞俄比亚人民的抗意斗争

(1)起因:为控制战略地位极其重要的埃塞俄比亚。

(2)概况

①1935年10月,意大利不宣而战,入侵埃塞俄比亚,意军速胜企图没有得逞。

②1936年5月,意军攻陷埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴,不久,宣布正式吞并埃塞俄比亚。

(3)败因

①意:准备充分,装备先进。

②埃:军队装备陈旧,双方力量对比悬殊。

③英法:对意侵略采取纵容政策。

[教材互补]

意大利入侵埃塞俄比亚

为惩罚意大利,英、法、美等国对其进行了经济制裁,但制裁中没有禁运石油、钢铁等重要军事战略物资。因此,这种制裁并没有对意大利产生多大作用,埃塞俄比亚很快被意大利吞并了。(人民版)

[深化探究]

材料

长城抗战 埃塞俄比亚军队开赴前线

思考

(1)20世纪30年代中国反法西斯战争呈现出怎样的特点?

(2)意大利侵占埃塞俄比亚的原因是什么?

(3)埃塞俄比亚抗击法西斯的斗争为什么失败了?

(4)请以20世纪30年代的事例证明德日意三国已挑战了英法和美国(三例)。

答案 (1)特点:①开始时间最早。②由局部抗战发展到全面抗战。③正面、敌后两个战场相互配合作战。

(2)埃塞俄比亚临近红海,战略位置十分重要。占领埃塞俄比亚,意大利就可以控制红海南大门,并把意属索马里和厄立特里亚连接起来,加强在东地中海的势力。

(3)意大利强大而埃塞俄比亚弱小;埃塞俄比亚武器装备十分陈旧,双方力量对比悬殊;以英法为首的西方大国对意大利的侵略活动采取纵容政策,助长了侵略者的气焰。

(4)1935年德国撕毁《凡尔赛和约》,宣布实行普遍义务兵役制,第二年出兵占领莱茵非军事区;1935年意大利入侵埃塞俄比亚,以上两国挑战了英法主导的凡尔赛体系。1931年日本发动九一八事变挑战了美国主导的华盛顿体系。

二、西班牙内战

1.背景

(1)西班牙于1931年成立共和国。

(2)1936年,西班牙左派政党组织的人民阵线上台执政,打击了保守势力。

2.爆发:1936年7月代表西班牙右翼势力的佛朗哥将军发动叛乱,内战爆发。

3.各种势力的态度

(1)德、意向叛军提供装备,并派出军队直接参战。

(2)苏联向西班牙共和政府提供援助。

(3)在共产国际的号召下,54个国家的共产党员和进步人士组成“国际纵队”开赴西班牙。

4.性质:既是一场西班牙人民反对国内反动保守势力的革命战争,同时也是一场有国际力量卷入的反法西斯民族解放战争。

5.结果:1939年,共和国政府灭亡,佛朗哥建立了法西斯独裁政权。

[教材互补]

西班牙战争

1936年7月,在德、意的支持下,以佛朗哥为首的部分西班牙军队发动叛乱,企图推翻人民阵线组成的共和国政府,内战爆发。人民阵线政府采取措施,坚决镇压,控制了局势。德、意法西斯直接进行武装干涉,西班牙内战转变为抗击法西斯侵略的民族革命战争。(岳麓版)

在西班牙民族革命战争中,人民阵线政府采取实施八小时工作制、土地改革等措施,团结各种力量,广泛发动人民群众进行战争。(岳麓版)

[关键点拨]

德、意法西斯的武装干涉使西班牙内战演变为反法西斯战争,既是西班牙人民反对国内反动保守势力的革命战争,也是有国际力量参与的反法西斯民族解放战争。

[重点精讲]

20世纪30年代局部反法西斯战争失败的原因:

[归纳总结]

20世纪30年代,亚、非、欧局部反法西斯战争其结局各有不同:中国的抗日战争一度受挫,但最后取得了抗日战争的胜利;埃塞俄比亚抗意战争尽管顽强抵抗意大利军队,但被意大利吞并;西班牙内战的结果是共和国政府灭亡,佛朗哥建立法西斯独裁政权。

[深化探究]

材料 西班牙内战头两年德意向叛军提供的武器装备

品种

德国

意大利

飞机(架)

650

1

000

坦克、装甲车(辆)

200

950

火炮(门)

700

约2

000

思考

分析西班牙内战失败的原因,分析探究西班牙内战被称作“小二战”的理由。

答案 原因:法西斯势力相对强大;英法等国的绥靖政策使得国际上未能形成统一的反法西斯力量;缺少正确的政策策略。

理由:西班牙内战是第二次世界大战前夕一次大规模的局部战争,它突出反映了当时法西斯力量和反法西斯力量的对抗。它为即将到来的世界大战提供了试验场。

三、法西斯轴心国集团的形成

1.背景:德、意、日三国在对外扩张中加快了相互勾结的步伐。

2.过程

(1)1936年10月,德意签订柏林协定,形成“柏林—罗马轴心”。

(2)1936年11月,德日签订《反共产国际协定》。

(3)1937年意大利加入,结成“柏林—罗马—东京轴心”。

3.影响:欧亚分别出现两个战争策源地,初步形成一个最富有侵略性的法西斯国家集团。

[教材互补]

法西斯国家的结盟

在对外扩张的过程中,德、意、日法西斯狼狈为奸、相互勾结,于1936~1937年期间签订《反共产国际协定》,建立“柏林—罗马—东京”三国轴心,以反对共产主义的名义结成同盟,增强了法西斯的力量,使新的世界大战的危险愈加迫近。(岳麓版)

[深度点拨]

虽然西方大国纵容法西斯的侵略,但是,由于它们是既得利益者,法西斯的侵略往往损害它们的利益,矛盾不可避免。在侵略扩张的过程中,德、意、日法西斯国家与英、法、美等国的矛盾日益加剧。出于共同利益的需要,法西斯国家逐渐走上了勾结的道路。

[关键点拨]

“柏林—罗马—东京”三国轴心是侵略性的军事政治集团,标志着法西斯轴心国侵略集团的形成,加强了法西斯国家在对外侵略扩张中的合作,严重威胁了世界和平。

[深化探究]

材料一 协定签订后,希特勒对他的党羽说:“我必须……利用布尔什维主义的幽灵来遏制凡尔赛诸国,要使他们相信,德国是反对赤祸的决定性堡垒。这是我们度过危机、摆脱《凡尔赛和约》和重新武装的唯一方法。”

思考

材料中的“协定”指的是什么?为什么德日的这一策略取得了成功?

答案 1936年11月德日签订的《反共产国际协定》。这一策略表面上打起了“反共”的旗号,好像站在了英法的一边。

材料二 “三头怪兽”漫画

思考

材料中的漫画反映了什么历史现象?产生了什么影响?

答案 现象:德日意法西斯建立了同盟(三国轴心同盟)。影响:法西斯势力走向联合,使新的世界大战日益迫近。

课堂小结

20世纪30年代初面对因受1929~1933年经济危机的影响而走向侵略道路的德、日、意法西斯的扩张,被侵略国家人民进行了英勇的抗争,一定程度上打击了法西斯侵略企图。但由于反法西斯国家各自为战,分散斗争,同时这些国家的实力与法西斯国家相差悬殊,再加上西方大国纵容侵略的政策,致使这一时期的斗争大都以失败而告终,局部战争正向全面战争发展。

1.二战爆发前,法西斯侵略者在世界范围内发动的最早的局部侵略战争是( )

A.意大利侵略埃塞俄比亚

B.德意联合侵略西班牙

C.日本发动九一八事变

D.柏林—罗马—东京轴心建立

答案 C

解析 A项开始于1935年;B项开始于1936年;C项开始于1931年;D项本身不属于局部战争,故选C。

2.二战之前,中国、埃塞俄比亚、西班牙等国都发生了反抗法西斯侵略的局部战争,但未能遏制二战的爆发。下列对这一结局出现原因的解释,不正确的一项是( )

A.三国力量弱,且各自为战

B.英、法等西方大国推行绥靖政策

C.德、意、日法西斯结成了同盟

D.凡尔赛—华盛顿体系的束缚

答案 D

解析 依据题干可判断A、C两项是交战的双方,故正确;B项是纵容侵略也可确定正确;而D项不符合题干要求。

3.西班牙画家毕加索以佛朗哥军队轰炸格尔尼卡创作了名画《格尔尼卡》,其目的在于( )

A.揭露西班牙政府的腐败

B.展示自己艺术上的成就

C.控诉法西斯分子的暴行

D.控诉西班牙内战的罪恶

答案 C

4.在20世纪30年代西班牙、埃塞俄比亚反法西斯斗争失败的原因中,具有共性的是( )

A.武器装备落后

B.内部出现叛乱

C.缺乏国际援助

D.大国纵容侵略

答案 D

解析 在法西斯势力侵略或干涉埃塞俄比亚、西班牙的过程中,英法等大国都采取了纵容侵略的政策,助长了侵略者的嚣张气焰,这是导致西班牙、埃塞俄比亚反法西斯斗争失败的重要原因。

5.1937年,柏林—罗马—东京轴心形成。德、意、日结成同盟的名义是( )

A.称霸世界

B.反对共产主义

C.维护世界和平

D.帮助弱小国家

答案 B

6.格尔尼卡是西班牙北部的一个小镇,1937年曾遭到德国飞机的猛烈轰炸。西班牙画家毕加索激于悲愤,创作了这幅名画。按照毕加索的解释,它表现了愤怒、暴行和死亡。

《格尔尼卡》

请回答:

(1)格尔尼卡的悲惨遭遇发生的原因是什么?

(2)当时的世界大国对西班牙的命运各采取了什么态度?

答案 (1)德意阴谋发动新的世界大战,因重要的战略位置和丰富的资源,使西班牙成为德意实现阴谋的重要一环。西班牙内战的发生为德意进一步实现其阴谋提供了重要时机,他们武装干涉西班牙内战,格尔尼卡的悲惨遭遇就是他们的武装干涉造成的。

(2)英法推行不干涉政策;美国实际上也执行了不干涉政策;苏联对西班牙共和国政府提供了巨大援助。

解析 本题设计新颖,尤其是将毕加索的名画引入题目,给人以耳目一新的感觉。解答第一问,要从德、意法西斯的本质目的着手进行分析。解答第二问,要分清角度,从美国、英法、苏联三个角度进行概括。

[历史纵横]

点拨 西班牙画家毕加索以德国空军对格尔尼卡的野蛮轰炸为题材创作了名画《格尔尼卡》,描绘了战争带给居民的伤亡和惊恐,用超现实主义的风格揭露法西斯的罪行。

[学思之窗]

提示 (1)由于他们全面发动世界大战的时机尚不成熟,不愿过早地刺激西方大国。(2)由于社会性质不同,感到苏联和共产国际的存在对他们是一个巨大的潜在威胁。(3)为了蒙蔽西方大国,发展法西斯力量,便打着“反共产国际”的旗号走上了勾结的道路。

[学习延伸]

提示 作者从经济(日本垄断资本主义要求侵略中国、为了克服大危机带来的影响)、政治(认为中国不堪一击)、对外政策(利用战争转移国内矛盾)三方面分析了日本发动侵华战争的原因,虽然不太全面,但作者的政治观点是正确的。日本侵略中国的原因,还包括:想阻碍中国经济政治的发展,使中国永远处于劣势、弱势的地位;要把中国变成日本的殖民地和势力范围,变成日本的原料产地和销售市场;先征服中国,再征服亚洲其他地区和全世界等等。

[基础达标]

1.“麻雀叫,麻雀叫,日本人,真凶暴。夺我东三省,杀我们同胞。小朋友!大家起来闹,日本糖果我不吃,东洋玩具我不要。”这首童谣的出现是由于发生了( )

A.一·二八事变

B.九一八事变

C.七七事变

D.八一三事变

答案 B

解析 解答本题,要注意题干中的“夺我东三省”。九一八事变后,日本帝国主义侵占了中国东北三省,实行残暴的殖民统治,因此,B项符合题目要求。

2.一位政治人物曾经表示:“如果意大利向多瑙河、巴尔干扩张,会造成欧洲战争,如果他们在非洲沙漠通行无阻,或者就能安静下来。”这种说法主要是针对( )

A.一战时,意大利加入协约国一方作战

B.巴黎和会上意大利提出领土扩张要求

C.20世纪30年代意大利侵略埃塞俄比亚

D.二战前德意武装干涉西班牙

答案 C

解析 综合上述材料可以判断,让意大利向非洲沙漠扩张,减少其对西欧国家的威胁,正是绥靖政策的体现。

3.20世纪30年代后期,许多西班牙人移居到拉丁美洲,他们为拉美的经济发展、社会变革及文化多元化做出了贡献。其“移居”的主要背景是( )

A.同属拉丁语系

B.西班牙内战

C.受经济危机影响

D.二战爆发

答案 B

解析 经济危机发生于20世纪30年代初;二战爆发于20世纪30年代末;西班牙内战发生于1936年,B项最符合题意。

4.有一种观点认为,西班牙民族革命战争在某种程度上可以看作是二战的彩排。这主要是因为( )

A.西班牙战争导致了二战的爆发

B.西班牙成为参加二战举足轻重的国家

C.西班牙战争充分反映了当时国际势力之间的矛盾和斗争

D.“国际纵队”的参加使西班牙内战变成一场国际冲突

答案 C

解析 西班牙内战牵动了当时所有的国际力量,各国各集团为各自利益进行了激烈的斗争,因此被看作是二战的彩排。

5.二战前夕,法西斯国家以“反共”作招牌结盟的主要目的是( )

A.以反共迷惑西方大国,掩盖侵略意图

B.以反苏为诱饵鼓励西方大国执行绥靖政策

C.打破共产国际提倡的反法西斯统一战线

D.拉拢西方大国加入轴心国军事同盟

答案 A

解析 虽然随着法西斯国家的侵略,他们同西方大国之间的矛盾日趋尖锐,但由于时机尚不成熟,法西斯国家不愿过早刺激西方大国,于是打出了反共的招牌。

6.二战爆发前,德、意、日法西斯国家进行勾结的主要前提是( )

A.三国之间不存在矛盾

B.都要求改变现存的世界秩序

C.都把苏联作为首要敌人

D.三国都退出国联

答案 B

解析 二战爆发前,德、意、日三国勾结的主要目的是打破现有的国际秩序。

[能力提升]

7.阅读下列材料:

材料一 我们知道,你们很清楚,我们的军用物资已通过苏伊士运河……你们希望在希特勒问题上,我们同你们站在一起。我们认为作为代价,你们会同意我们在埃塞俄比亚的行动。——皮雪利(意大利资本家)在英国议会中的讲话(1935年)

材料二 我们强烈希望意大利与埃塞俄比亚之间友好地解决问题,但当务之急和首要的目的是确保法国、意大利和联合王国在欧洲的安全。——霍尔(英国外交大臣)在下院的讲话(1935年)

材料三 双方一致同意,排除实行(对意大利的)军事制裁,不采取任何海上封锁措施……——英、法两国1935年9月公告

请回答:

(1)材料一、二反映出哪两个国家在进行什么交易?其实质是什么?

(2)材料三的观点造成了什么后果?

(3)意大利与埃塞俄比亚之间的问题解决后,英国、法国的“当务之急和首要目的”达到了没有?为什么会出现这一结果?

答案 (1)英、意在进行交易,英国以牺牲埃塞俄比亚的方式换取意大利对自己的支持。实质上是英国对意大利入侵埃塞俄比亚实行绥靖政策。

(2)意大利吞并了埃塞俄比亚,助长了意大利的侵略气焰。

(3)没有。因为1937年意大利与德、日结成了法西斯同盟,它们要挑起重新瓜分世界、称霸世界的战争。

8.阅读下列材料:

材料一 1936年2月,英国保守党的报纸说:“如果让现在正在西班牙和法国流行的共产主义传染病传播到其他国家,那么已经在自己的国土上消灭了传染病的两个政府——德国和意大利政府会是我们最有益的朋友。”

材料二 《反共产国际协定》签字后,德国外长里宾特洛甫说:“形式上让我们还要把苏联当作主要敌人。”日本驻英大使吉田茂指出:“尽管(日本)军部说防共协定只不过是反共的意识形态问题,但这个完全是表面上的借口。”

材料三 希特勒曾对他的党羽说:“我必须……利用布尔什维主义的幽灵来遏制凡尔赛诸国,要使他们相信,德国是反对赤祸的决定性堡垒。这是我们度过危机、摆脱《凡尔赛和约》和重新武装的唯一方法。”

请回答:

(1)材料一反映了英国当时的什么外交思想?

(2)材料二中里宾特洛甫和吉田茂的话反映了德、日签约的意图是什么?

(3)材料三中希特勒的真实意图何在?

答案 (1)因惧怕共产主义甚于惧怕法西斯主义而不惜推行绥靖政策,把德国作为反共反苏的桥头堡。

(2)利用“反共产国际”的旗号勾结起来,蒙蔽西方资本主义国家。

(3)继续以“反共”为幌子,蒙蔽以英法为首的资本主义国家,并图谋乘机扩张势力,东山再起。

解析 这三个问题的答案都隐含在材料中,必须结合问题仔细阅读材料才能准确回答。

同课章节目录

- 第一单元 第一次世界大战

- 1 第一次世界大战的爆发

- 2 旷日持久的战争

- 3 同盟国集团的瓦解

- 4 第一次世界大战的后果

- 第二单元 凡尔赛—华盛顿体系下的世界

- 1 巴黎和会

- 2 凡尔赛体系与国际联盟

- 3 华盛顿会议

- 4 维护和平的尝试

- 第三单元 第二次世界大战

- 1 1929~1933年资本主义经济危机

- 2 局部的反法西斯斗争

- 3 走向世界大战

- 4 第二次世界大战的全面爆发

- 5 第二次世界大战的扩大

- 6 第二次世界大战的转折

- 7 第二次世界大战的结束

- 8 世界反法西斯战争胜利的影响

- 探究活动课一 世界大战的启示

- 第四单元 雅尔塔体系下的冷战与和平

- 1 两极格局的形成

- 2 冷战的开始

- 3 美苏争霸

- 4 两极格局的结束

- 第五单元 烽火连绵的局部战争

- 1 朝鲜战争

- 2 越南战争

- 3 中东问题的由来与发展

- 4 曲折的中东和平进程

- 5 南亚次大陆的冲突

- 6 两伊战争

- 7 海湾战争

- 第六单元 和平与发展

- 1 联合国的建立及其作用

- 2 世界人民的反战和平运动

- 3 和平与发展:当今世界的主题

- 探究活动课二 汲取历史经验教训,努力维护世界和平