第3课 走向世界大战 学案 (3)

文档属性

| 名称 | 第3课 走向世界大战 学案 (3) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-08-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第3课 走向世界大战

学案

[课程标准] 概述第二次世界大战是怎样从局部战争逐步走向全面战争的。

INCLUDEPICTURE

"E:\\莫成程\\幻灯片\\2014\\同步\\历史\\人教版选修3\\《课时作业与单元检测》Word版文档\\知识清单.TIF"

\

MERGEFORMAT

一、西方大国的绥靖政策

1.绥靖政策的含义:是指西方大国对法西斯国家的侵略行为姑息纵容,不惜牺牲__________利益以满足法西斯国家要求的政策。

2.表现

(1)日本侵占中国__________后,国联派出以英国人__________为团长的代表团赴中国东北调查,确认日本侵占中国领土,但未采取任何制裁行为。

(2)在意大利侵略埃塞俄比亚的过程中,国联宣布意大利为“侵略者”,对其进行了某些制裁,英法却听任意大利舰船通过______________,向埃塞俄比亚运送部队和物资。

(3)西班牙内战爆发后,英、法等国采取了“__________”政策;美国实行“________”政策,规定在世界其他地区发生的战争中保持“中立”,不得向交战双方输送军火和战略物资;德、意公开干涉西班牙内战后,一些英国、________的公司用不同的方式帮助了西班牙法西斯势力。

(4)慕尼黑阴谋

①背景:德国在吞并________后,把侵略矛头指向了捷克斯洛伐克,为削弱其抵抗力量,要求割占苏台德区;英法等国企图以牺牲捷克斯洛伐克的利益,换取一时的和平,并把德国的侵略矛头指向________。

②概况:1938年9月,英、法、德、意四国首脑__________、达拉第、希特勒、____________在慕尼黑举行会议,在没有捷克斯洛伐克代表参加的情况下,签署了把苏台德区割给德国的协议。

③影响:慕尼黑阴谋,标志着绥靖政策发展到顶峰,德国法西斯的侵略气焰进一步嚣张。

二、集体安全的落空

1.背景

(1)自法西斯国家发动局部侵略战争以来,西方大国执行绥靖政策,____________未起到制裁侵略,维护和平的作用,欧洲一些国家纷纷寻找维护本国安全的出路。

(2)随着欧洲局势的日益紧张,为扭转不利处境,建立集体安全和共同__________,英、法、苏开始谈判。

2.概况

(1)自________年4月起,英、法、苏三国就缔结同盟条约展开谈判。同年8月,谈判的重点转到急需解决的________问题上,但英法和苏联在向对方提供的军事援助问题上有很大差距。

(2)最终,三国谈判没有取得任何实质性的结果,建立欧洲集体安全体系的最后一次努力归于失败。

3.影响——苏联与德国签订《苏德互不侵犯条约》

(1)原因:苏联在不能与英法迅速结成同盟的情况下,转而寻求避战自保,以赢得备战时间,它答应了德国改善两国关系的要求。

(2)签订:1939年8月签订,规定,双方互不使用________;如果缔约一方成为第三国敌对行为对象时,另一方不向第三国提供任何援助;缔约任何一方不加入直接或间接反对另一方的任何__________。

INCLUDEPICTURE

"E:\\莫成程\\幻灯片\\2014\\同步\\历史\\人教版选修3\\《课时作业与单元检测》Word版文档\\对点训练A.TIF"

\

MERGEFORMAT

知识点一 西方大国的绥靖政策

1.以英国人李顿为团长的国联调查团在对日本侵占中国东北的事件进行调查后,说:“使日本受害较其他国家为大”。李顿认为“使日本受害较其他国家为大”的依据是( )

A.1929—1933年的经济危机

B.华盛顿体系的束缚

C.国联对日本侵略者的制裁

D.中国的革命运动

2.西方大国推行绥靖政策的根本目的是( )

A.竭力避免战争,维护既得利益

B.牺牲弱小国家利益,满足法西斯的欲望

C.打击进步势力,维护资本主义

D.赢得备战有利时机,准备与法西斯斗争

3.英法对德意法西斯在西班牙的武装侵略行动采取“不干涉”态度,是因为( )

①德意在西班牙的侵略没有危及英法的利益 ②要把法西斯的侵略矛头引向苏联

③要扼杀西班牙国内的进步力量

④英法害怕引火烧身

A.①③④

B.①②③

C.①②④

D.②③④

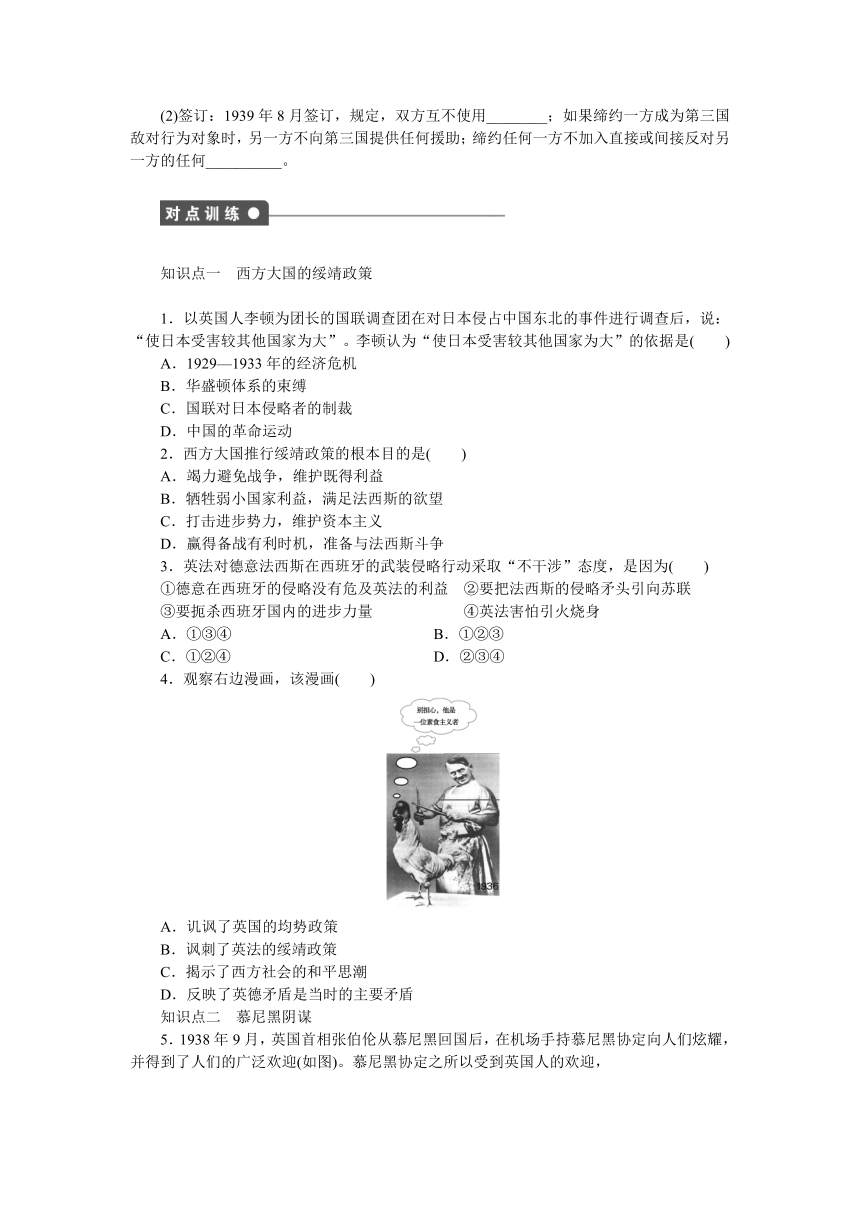

4.观察右边漫画,该漫画( )

INCLUDEPICTURE

"E:\\莫成程\\幻灯片\\2014\\同步\\历史\\人教版选修3\\《课时作业与单元检测》Word版文档\\30.TIF"

\

MERGEFORMAT

A.讥讽了英国的均势政策

B.讽刺了英法的绥靖政策

C.揭示了西方社会的和平思潮

D.反映了英德矛盾是当时的主要矛盾

知识点二 慕尼黑阴谋

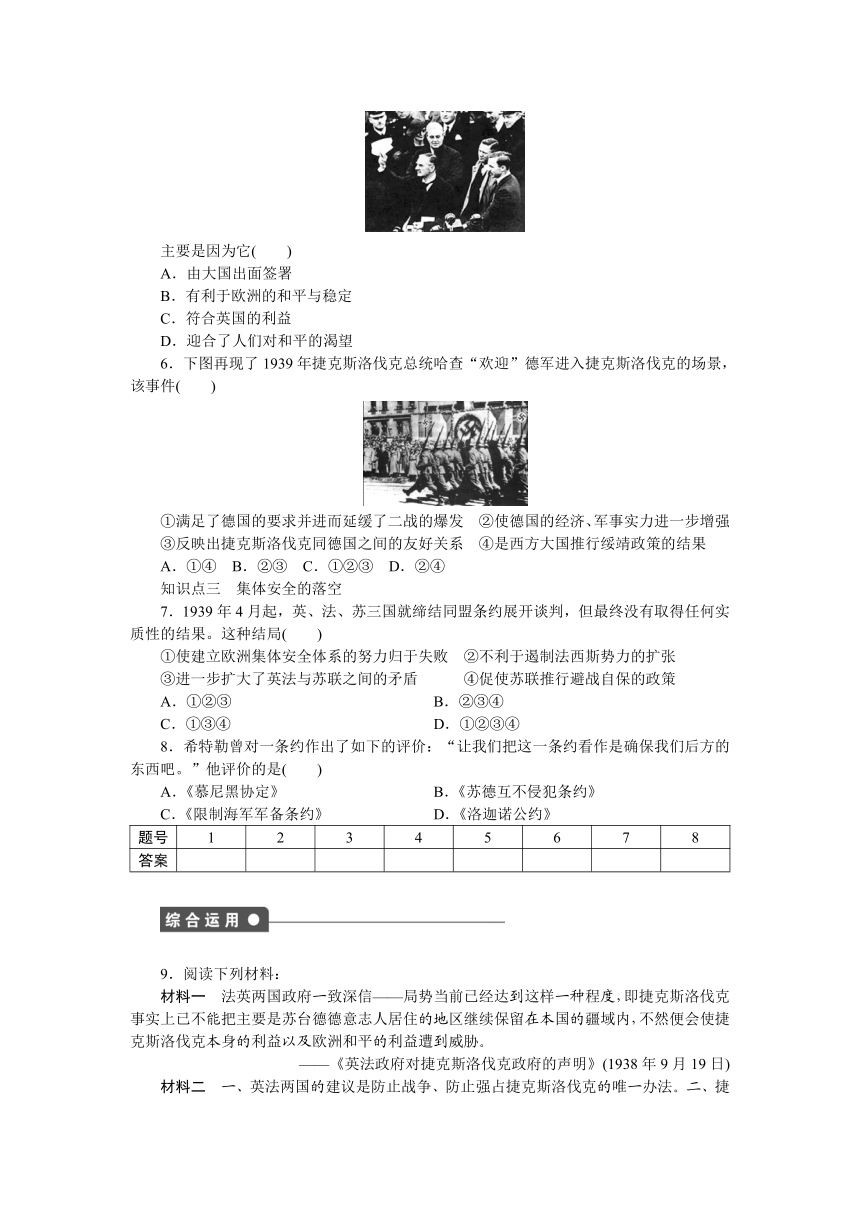

5.1938年9月,英国首相张伯伦从慕尼黑回国后,在机场手持慕尼黑协定向人们炫耀,并得到了人们的广泛欢迎(如图)。慕尼黑协定之所以受到英国人的欢迎,

INCLUDEPICTURE

"E:\\莫成程\\幻灯片\\2014\\同步\\历史\\人教版选修3\\《课时作业与单元检测》Word版文档\\31.TIF"

\

MERGEFORMAT

主要是因为它( )

A.由大国出面签署

B.有利于欧洲的和平与稳定

C.符合英国的利益

D.迎合了人们对和平的渴望

6.下图再现了1939年捷克斯洛伐克总统哈查“欢迎”德军进入捷克斯洛伐克的场景,该事件( )

INCLUDEPICTURE

"E:\\莫成程\\幻灯片\\2014\\同步\\历史\\人教版选修3\\《课时作业与单元检测》Word版文档\\32.TIF"

\

MERGEFORMAT

①满足了德国的要求并进而延缓了二战的爆发 ②使德国的经济、军事实力进一步增强 ③反映出捷克斯洛伐克同德国之间的友好关系 ④是西方大国推行绥靖政策的结果

A.①④

B.②③

C.①②③

D.②④

知识点三 集体安全的落空

7.1939年4月起,英、法、苏三国就缔结同盟条约展开谈判,但最终没有取得任何实质性的结果。这种结局( )

①使建立欧洲集体安全体系的努力归于失败 ②不利于遏制法西斯势力的扩张

③进一步扩大了英法与苏联之间的矛盾

④促使苏联推行避战自保的政策

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①②③④

8.希特勒曾对一条约作出了如下的评价:“让我们把这一条约看作是确保我们后方的东西吧。”他评价的是( )

A.《慕尼黑协定》

B.《苏德互不侵犯条约》

C.《限制海军军备条约》

D.《洛迦诺公约》

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

答案

INCLUDEPICTURE

"E:\\莫成程\\幻灯片\\2014\\同步\\历史\\人教版选修3\\《课时作业与单元检测》Word版文档\\综合运用.TIF"

\

MERGEFORMAT

9.阅读下列材料:

材料一 法英两国政府一致深信——局势当前已经达到这样一种程度,即捷克斯洛伐克事实上已不能把主要是苏台德德意志人居住的地区继续保留在本国的疆域内,不然便会使捷克斯洛伐克本身的利益以及欧洲和平的利益遭到威胁。

——《英法政府对捷克斯洛伐克政府的声明》(1938年9月19日)

材料二 一、英法两国的建议是防止战争、防止强占捷克斯洛伐克的唯一办法。二、捷克斯洛伐克共和国如果作否定的答复,就得负起挑起战争的责任。三、这样就将消灭英法两国的一致同情,因为英国将置身事外。四、法国将不参加在这种情况下发生的战争,即不履行条约。

——《捷克斯洛伐克外交部长的电报》(1938年9月21日)

请回答:

(1)推断英法向捷克斯洛伐克所提建议的内容。

(2)如果捷克斯洛伐克不接受英法的建议,将面临与哪国的战争?英法将采取何种立场?其借口是什么?

(3)英法奉行的是什么政策?其危害是什么?

10.阅读下列材料:

材料一 1933年12月,苏联拟定了一项关于建立欧洲集体安全体系的建议:苏联同意在一定条件下参加国联;不反对在国联范围内缔结反对德国侵略的区域性共同防御协定;同意让比、法、捷、波、立陶宛、爱沙尼亚和芬兰其中某几个国家参加这个协定,但法国和波兰必须参加;一旦遭到侵略国的军事进攻,各参加国应相互提供外交、道义和可能的物资援助。

材料二 1934年2月,法国也提出了一项建立欧洲集体安全体系的建议:对德国毁约扩军行动采取强硬立场,不承认其合法性,坚持维护国联,维护欧洲现存的国际秩序和领土边界;加强法国的欧洲同盟体系,创建一个由若干区域性防御条约和互助公约构成的欧洲集体安全体系。

材料三 1935年6月,英德两国签订《英德海军协定》。英国同意德国提出的要求,即德国海军舰艇总吨位同英联邦成员国舰艇总吨位的比例为35:100;德潜艇总吨位同英联邦成员国潜艇总吨位的比例为45:100。这与《凡尔赛和约》所规定的德国海军实力限额相比大幅度增加。

请回答:

(1)据材料一、二,概括苏、法两国建立欧洲集体安全体系建议的相同点。苏、法两国为什么都提出建立欧洲集体安全体系?

(2)据材料一并结合所学知识回答,苏联建立欧洲集体安全体系为什么要求法国和波兰必须参加?

(3)材料三中,英国为什么要同德国签订《英德海军协定》?

(4)为什么欧洲集体安全体系在二战前没有建立起来?

【答案解析】

知识清单

一、1.受害国

2.(1)东北地区 李顿 (2)苏伊士运河 (3)不干涉 中立 美国 (4)①奥地利 苏联 ②张伯伦 墨索里尼

二、1.(1)国际联盟 (2)防范侵略

2.(1)1939 军事

3.(2)武力 国家集团

对点训练

1.D [面对法西斯势力的侵略,英法操纵的国联采取了纵容侵略的政策,虽然李顿调查团确认日本为侵略者,但并未采取有效措施进行制裁,反而为日本侵略辩护。]

2.A [任何一个外交政策,其根本目的都是维护其国家利益。从题目给定的选项来看,只有A项符合要求。]

3.D [英法之所以纵容德意武装干涉西班牙,其根本目的是要牺牲局部利益,维护既得利益,并不是因为德意的侵略行为未触及英法的利益。因此,凡是带①的选项都是不正确的。]

4.B [1936年,法西斯国家气势汹汹,疯狂对弱小民族进行扩张,但西方大国却在想尽千方百计为法西斯辩解,竭力避免战争,这是其绥靖政策的重要体现。]

5.D [第一次世界大战后,和平主义思潮风行英法等国。慕尼黑协定用牺牲捷克斯洛伐克的利益换取了欧洲和平,迎合了人们对和平的企求。]

6.D [德军侵入捷克斯洛伐克是慕尼黑阴谋造成的恶果,英、法等国强迫捷克斯洛伐克接受德国的侵略要求,这使德国的侵略气焰更加嚣张,加速了二战的爆发。因此,②、③的叙述是错误的。]

7.D [英、法、苏谈判的破裂,使建立欧洲集体安全体系的最后一次努力归于失败,这种结局有利于德国侵略计划的实施,也促使苏联对英法更不信任,从而与德国签订《苏德互不侵犯条约》。因此,本题的四个组合项的叙述都是正确的。]

8.B [《苏德互不侵犯条约》使德国在发动战争时免于两线作战,解除了后顾之忧。]

综合运用

9.(1)要捷克斯洛伐克把苏台德区割让给德国。

(2)德国。如果发生战争,英法不支持捷克斯洛伐克,借口是引起战争的责任在捷克斯洛伐克。

(3)纵容侵略的绥靖政策,损害小国的利益,使德国更加肆无忌惮地侵略扩张。

解析 两则材料反映的是慕尼黑会议的内容。材料中的英法两国迫使捷克斯洛伐克允许德国占领苏台德区,否则要负挑起战争的责任,这正是慕尼黑阴谋的重要内容。由材料并结合史实就可得知英法对苏台德区的态度,以及他们所怀的目的,即以牺牲捷克斯洛伐克换取自己的安全。只要仔细分析材料并掌握了慕尼黑会议及以后战事的发生状况,就能回答此题。

10.(1)相同点:都主张在国联范围内建立欧洲集体安全体系,防御的主要对象是德国。

原因:德国法西斯势力上台,面临德国侵略的威胁。

(2)互相承担抵御德国侵略的责任,形成对德国的包围;在德国进攻苏联时,有一个东方的屏障。

(3)推行欧洲大陆均势政策,扶植德国,抑制法国。

(4)英法苏等大国矛盾重重,英法有欧洲霸权之争,英国不希望法国过于强大;英法与苏联有意识形态的矛盾,互不信任。德国采取灵活的外交,分化瓦解欧洲大国。

解析 面对德国法西斯侵略的威胁,苏联和法国都试图建立欧洲集体安全体系,但由于大国之间的矛盾,安全体系并没有建立起来。第(1)问重在概括,注意语言要精练、表述要到位;第(2)问要联系德国、法国、波兰和苏联的地理位置;第(3)问要联系英国的传统政策;第(4)问要分析一战后欧洲大国之间的关系。

【教材问题解答】

学思之窗

请思考:为什么丘吉尔把第二次世界大战称为“不必要的战争”?20世纪30年代的反法西斯斗争为什么没能阻止第二次世界大战的爆发?

答案要点 (1)法西斯国家的最初扩张带有很大冒险性质,如果当时具有反法西斯倾向的国际力量能尽早作出强硬反映,是可以遏止法西斯的冒险行径的。

(2)20世纪30年代国际关系的主要问题是法西斯侵略与反法西斯的斗争。由于法西斯国家蓄意侵略,准备充分,力量强大;中国、埃塞俄比亚、西班牙等进行反法西斯斗争的国家贫穷落后,国力衰落,无力单独取得斗争的胜利;而英法美苏等大国或绥靖纵容,或中立自保,未能及时形成国际反法西斯统一战线,遂使局部的反法西斯斗争或归于失败,或勉强支撑,未能阻止第二次世界大战的全面爆发。

探究学习总结

一、本课测评

1.西方大国推行的绥靖政策表现在哪些方面?产生了什么结果?

答案要点 (1)绥靖政策的表现:对希特勒破坏《凡尔赛和约》的行为视而不见;对日本侵占中国东三省听之任之;在埃塞俄比亚问题上对意大利实行有名无实的“制裁”;对德意法西斯干涉西班牙内战置若罔闻;在慕尼黑与侵略者进行公开交易。

(2)结果:助长了法西斯的侵略气焰,增强了其实力;干扰或葬送了中国、埃塞俄比亚、西班牙等国的反法西斯斗争;暴露了英法等国的软弱,最终将作茧自缚。

2.慕尼黑阴谋为什么是绥靖政策的顶点?请试说明理由。

答案要点 绥靖政策是用牺牲他国利益为代价换取苟安局面并将祸水东引。在中国、埃塞俄比亚和西班牙等问题上,英、法等国或貌似公允,或置身事外,但在慕尼黑,英法出于对战争的恐惧,不惜从幕后走到前台,抛开当事国,公开把捷克斯洛伐克送到法西斯的铁蹄之下,这是大国强权主义和绥靖政策的集中体现。

二、学习延伸

你认为苏联是否应该与德国签订互不侵犯条约?应如何看待其“秘密议定书”?这个条约的签订对欧洲局势产生了什么影响?

答案要点 “秘密议定书”是苏联与德国法西斯划分势力范围的丑恶行径,玷污了社会主义国家的国际形象,应予以否定。该条约的签订使英法祸水东引的企图破产;苏联不至于首先与德国单独作战,赢得了加强备战的宝贵时间;德国得以避免东西两线作战的不利境地,按既定计划对波兰发动进攻。

学案

[课程标准] 概述第二次世界大战是怎样从局部战争逐步走向全面战争的。

INCLUDEPICTURE

"E:\\莫成程\\幻灯片\\2014\\同步\\历史\\人教版选修3\\《课时作业与单元检测》Word版文档\\知识清单.TIF"

\

MERGEFORMAT

一、西方大国的绥靖政策

1.绥靖政策的含义:是指西方大国对法西斯国家的侵略行为姑息纵容,不惜牺牲__________利益以满足法西斯国家要求的政策。

2.表现

(1)日本侵占中国__________后,国联派出以英国人__________为团长的代表团赴中国东北调查,确认日本侵占中国领土,但未采取任何制裁行为。

(2)在意大利侵略埃塞俄比亚的过程中,国联宣布意大利为“侵略者”,对其进行了某些制裁,英法却听任意大利舰船通过______________,向埃塞俄比亚运送部队和物资。

(3)西班牙内战爆发后,英、法等国采取了“__________”政策;美国实行“________”政策,规定在世界其他地区发生的战争中保持“中立”,不得向交战双方输送军火和战略物资;德、意公开干涉西班牙内战后,一些英国、________的公司用不同的方式帮助了西班牙法西斯势力。

(4)慕尼黑阴谋

①背景:德国在吞并________后,把侵略矛头指向了捷克斯洛伐克,为削弱其抵抗力量,要求割占苏台德区;英法等国企图以牺牲捷克斯洛伐克的利益,换取一时的和平,并把德国的侵略矛头指向________。

②概况:1938年9月,英、法、德、意四国首脑__________、达拉第、希特勒、____________在慕尼黑举行会议,在没有捷克斯洛伐克代表参加的情况下,签署了把苏台德区割给德国的协议。

③影响:慕尼黑阴谋,标志着绥靖政策发展到顶峰,德国法西斯的侵略气焰进一步嚣张。

二、集体安全的落空

1.背景

(1)自法西斯国家发动局部侵略战争以来,西方大国执行绥靖政策,____________未起到制裁侵略,维护和平的作用,欧洲一些国家纷纷寻找维护本国安全的出路。

(2)随着欧洲局势的日益紧张,为扭转不利处境,建立集体安全和共同__________,英、法、苏开始谈判。

2.概况

(1)自________年4月起,英、法、苏三国就缔结同盟条约展开谈判。同年8月,谈判的重点转到急需解决的________问题上,但英法和苏联在向对方提供的军事援助问题上有很大差距。

(2)最终,三国谈判没有取得任何实质性的结果,建立欧洲集体安全体系的最后一次努力归于失败。

3.影响——苏联与德国签订《苏德互不侵犯条约》

(1)原因:苏联在不能与英法迅速结成同盟的情况下,转而寻求避战自保,以赢得备战时间,它答应了德国改善两国关系的要求。

(2)签订:1939年8月签订,规定,双方互不使用________;如果缔约一方成为第三国敌对行为对象时,另一方不向第三国提供任何援助;缔约任何一方不加入直接或间接反对另一方的任何__________。

INCLUDEPICTURE

"E:\\莫成程\\幻灯片\\2014\\同步\\历史\\人教版选修3\\《课时作业与单元检测》Word版文档\\对点训练A.TIF"

\

MERGEFORMAT

知识点一 西方大国的绥靖政策

1.以英国人李顿为团长的国联调查团在对日本侵占中国东北的事件进行调查后,说:“使日本受害较其他国家为大”。李顿认为“使日本受害较其他国家为大”的依据是( )

A.1929—1933年的经济危机

B.华盛顿体系的束缚

C.国联对日本侵略者的制裁

D.中国的革命运动

2.西方大国推行绥靖政策的根本目的是( )

A.竭力避免战争,维护既得利益

B.牺牲弱小国家利益,满足法西斯的欲望

C.打击进步势力,维护资本主义

D.赢得备战有利时机,准备与法西斯斗争

3.英法对德意法西斯在西班牙的武装侵略行动采取“不干涉”态度,是因为( )

①德意在西班牙的侵略没有危及英法的利益 ②要把法西斯的侵略矛头引向苏联

③要扼杀西班牙国内的进步力量

④英法害怕引火烧身

A.①③④

B.①②③

C.①②④

D.②③④

4.观察右边漫画,该漫画( )

INCLUDEPICTURE

"E:\\莫成程\\幻灯片\\2014\\同步\\历史\\人教版选修3\\《课时作业与单元检测》Word版文档\\30.TIF"

\

MERGEFORMAT

A.讥讽了英国的均势政策

B.讽刺了英法的绥靖政策

C.揭示了西方社会的和平思潮

D.反映了英德矛盾是当时的主要矛盾

知识点二 慕尼黑阴谋

5.1938年9月,英国首相张伯伦从慕尼黑回国后,在机场手持慕尼黑协定向人们炫耀,并得到了人们的广泛欢迎(如图)。慕尼黑协定之所以受到英国人的欢迎,

INCLUDEPICTURE

"E:\\莫成程\\幻灯片\\2014\\同步\\历史\\人教版选修3\\《课时作业与单元检测》Word版文档\\31.TIF"

\

MERGEFORMAT

主要是因为它( )

A.由大国出面签署

B.有利于欧洲的和平与稳定

C.符合英国的利益

D.迎合了人们对和平的渴望

6.下图再现了1939年捷克斯洛伐克总统哈查“欢迎”德军进入捷克斯洛伐克的场景,该事件( )

INCLUDEPICTURE

"E:\\莫成程\\幻灯片\\2014\\同步\\历史\\人教版选修3\\《课时作业与单元检测》Word版文档\\32.TIF"

\

MERGEFORMAT

①满足了德国的要求并进而延缓了二战的爆发 ②使德国的经济、军事实力进一步增强 ③反映出捷克斯洛伐克同德国之间的友好关系 ④是西方大国推行绥靖政策的结果

A.①④

B.②③

C.①②③

D.②④

知识点三 集体安全的落空

7.1939年4月起,英、法、苏三国就缔结同盟条约展开谈判,但最终没有取得任何实质性的结果。这种结局( )

①使建立欧洲集体安全体系的努力归于失败 ②不利于遏制法西斯势力的扩张

③进一步扩大了英法与苏联之间的矛盾

④促使苏联推行避战自保的政策

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①②③④

8.希特勒曾对一条约作出了如下的评价:“让我们把这一条约看作是确保我们后方的东西吧。”他评价的是( )

A.《慕尼黑协定》

B.《苏德互不侵犯条约》

C.《限制海军军备条约》

D.《洛迦诺公约》

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

答案

INCLUDEPICTURE

"E:\\莫成程\\幻灯片\\2014\\同步\\历史\\人教版选修3\\《课时作业与单元检测》Word版文档\\综合运用.TIF"

\

MERGEFORMAT

9.阅读下列材料:

材料一 法英两国政府一致深信——局势当前已经达到这样一种程度,即捷克斯洛伐克事实上已不能把主要是苏台德德意志人居住的地区继续保留在本国的疆域内,不然便会使捷克斯洛伐克本身的利益以及欧洲和平的利益遭到威胁。

——《英法政府对捷克斯洛伐克政府的声明》(1938年9月19日)

材料二 一、英法两国的建议是防止战争、防止强占捷克斯洛伐克的唯一办法。二、捷克斯洛伐克共和国如果作否定的答复,就得负起挑起战争的责任。三、这样就将消灭英法两国的一致同情,因为英国将置身事外。四、法国将不参加在这种情况下发生的战争,即不履行条约。

——《捷克斯洛伐克外交部长的电报》(1938年9月21日)

请回答:

(1)推断英法向捷克斯洛伐克所提建议的内容。

(2)如果捷克斯洛伐克不接受英法的建议,将面临与哪国的战争?英法将采取何种立场?其借口是什么?

(3)英法奉行的是什么政策?其危害是什么?

10.阅读下列材料:

材料一 1933年12月,苏联拟定了一项关于建立欧洲集体安全体系的建议:苏联同意在一定条件下参加国联;不反对在国联范围内缔结反对德国侵略的区域性共同防御协定;同意让比、法、捷、波、立陶宛、爱沙尼亚和芬兰其中某几个国家参加这个协定,但法国和波兰必须参加;一旦遭到侵略国的军事进攻,各参加国应相互提供外交、道义和可能的物资援助。

材料二 1934年2月,法国也提出了一项建立欧洲集体安全体系的建议:对德国毁约扩军行动采取强硬立场,不承认其合法性,坚持维护国联,维护欧洲现存的国际秩序和领土边界;加强法国的欧洲同盟体系,创建一个由若干区域性防御条约和互助公约构成的欧洲集体安全体系。

材料三 1935年6月,英德两国签订《英德海军协定》。英国同意德国提出的要求,即德国海军舰艇总吨位同英联邦成员国舰艇总吨位的比例为35:100;德潜艇总吨位同英联邦成员国潜艇总吨位的比例为45:100。这与《凡尔赛和约》所规定的德国海军实力限额相比大幅度增加。

请回答:

(1)据材料一、二,概括苏、法两国建立欧洲集体安全体系建议的相同点。苏、法两国为什么都提出建立欧洲集体安全体系?

(2)据材料一并结合所学知识回答,苏联建立欧洲集体安全体系为什么要求法国和波兰必须参加?

(3)材料三中,英国为什么要同德国签订《英德海军协定》?

(4)为什么欧洲集体安全体系在二战前没有建立起来?

【答案解析】

知识清单

一、1.受害国

2.(1)东北地区 李顿 (2)苏伊士运河 (3)不干涉 中立 美国 (4)①奥地利 苏联 ②张伯伦 墨索里尼

二、1.(1)国际联盟 (2)防范侵略

2.(1)1939 军事

3.(2)武力 国家集团

对点训练

1.D [面对法西斯势力的侵略,英法操纵的国联采取了纵容侵略的政策,虽然李顿调查团确认日本为侵略者,但并未采取有效措施进行制裁,反而为日本侵略辩护。]

2.A [任何一个外交政策,其根本目的都是维护其国家利益。从题目给定的选项来看,只有A项符合要求。]

3.D [英法之所以纵容德意武装干涉西班牙,其根本目的是要牺牲局部利益,维护既得利益,并不是因为德意的侵略行为未触及英法的利益。因此,凡是带①的选项都是不正确的。]

4.B [1936年,法西斯国家气势汹汹,疯狂对弱小民族进行扩张,但西方大国却在想尽千方百计为法西斯辩解,竭力避免战争,这是其绥靖政策的重要体现。]

5.D [第一次世界大战后,和平主义思潮风行英法等国。慕尼黑协定用牺牲捷克斯洛伐克的利益换取了欧洲和平,迎合了人们对和平的企求。]

6.D [德军侵入捷克斯洛伐克是慕尼黑阴谋造成的恶果,英、法等国强迫捷克斯洛伐克接受德国的侵略要求,这使德国的侵略气焰更加嚣张,加速了二战的爆发。因此,②、③的叙述是错误的。]

7.D [英、法、苏谈判的破裂,使建立欧洲集体安全体系的最后一次努力归于失败,这种结局有利于德国侵略计划的实施,也促使苏联对英法更不信任,从而与德国签订《苏德互不侵犯条约》。因此,本题的四个组合项的叙述都是正确的。]

8.B [《苏德互不侵犯条约》使德国在发动战争时免于两线作战,解除了后顾之忧。]

综合运用

9.(1)要捷克斯洛伐克把苏台德区割让给德国。

(2)德国。如果发生战争,英法不支持捷克斯洛伐克,借口是引起战争的责任在捷克斯洛伐克。

(3)纵容侵略的绥靖政策,损害小国的利益,使德国更加肆无忌惮地侵略扩张。

解析 两则材料反映的是慕尼黑会议的内容。材料中的英法两国迫使捷克斯洛伐克允许德国占领苏台德区,否则要负挑起战争的责任,这正是慕尼黑阴谋的重要内容。由材料并结合史实就可得知英法对苏台德区的态度,以及他们所怀的目的,即以牺牲捷克斯洛伐克换取自己的安全。只要仔细分析材料并掌握了慕尼黑会议及以后战事的发生状况,就能回答此题。

10.(1)相同点:都主张在国联范围内建立欧洲集体安全体系,防御的主要对象是德国。

原因:德国法西斯势力上台,面临德国侵略的威胁。

(2)互相承担抵御德国侵略的责任,形成对德国的包围;在德国进攻苏联时,有一个东方的屏障。

(3)推行欧洲大陆均势政策,扶植德国,抑制法国。

(4)英法苏等大国矛盾重重,英法有欧洲霸权之争,英国不希望法国过于强大;英法与苏联有意识形态的矛盾,互不信任。德国采取灵活的外交,分化瓦解欧洲大国。

解析 面对德国法西斯侵略的威胁,苏联和法国都试图建立欧洲集体安全体系,但由于大国之间的矛盾,安全体系并没有建立起来。第(1)问重在概括,注意语言要精练、表述要到位;第(2)问要联系德国、法国、波兰和苏联的地理位置;第(3)问要联系英国的传统政策;第(4)问要分析一战后欧洲大国之间的关系。

【教材问题解答】

学思之窗

请思考:为什么丘吉尔把第二次世界大战称为“不必要的战争”?20世纪30年代的反法西斯斗争为什么没能阻止第二次世界大战的爆发?

答案要点 (1)法西斯国家的最初扩张带有很大冒险性质,如果当时具有反法西斯倾向的国际力量能尽早作出强硬反映,是可以遏止法西斯的冒险行径的。

(2)20世纪30年代国际关系的主要问题是法西斯侵略与反法西斯的斗争。由于法西斯国家蓄意侵略,准备充分,力量强大;中国、埃塞俄比亚、西班牙等进行反法西斯斗争的国家贫穷落后,国力衰落,无力单独取得斗争的胜利;而英法美苏等大国或绥靖纵容,或中立自保,未能及时形成国际反法西斯统一战线,遂使局部的反法西斯斗争或归于失败,或勉强支撑,未能阻止第二次世界大战的全面爆发。

探究学习总结

一、本课测评

1.西方大国推行的绥靖政策表现在哪些方面?产生了什么结果?

答案要点 (1)绥靖政策的表现:对希特勒破坏《凡尔赛和约》的行为视而不见;对日本侵占中国东三省听之任之;在埃塞俄比亚问题上对意大利实行有名无实的“制裁”;对德意法西斯干涉西班牙内战置若罔闻;在慕尼黑与侵略者进行公开交易。

(2)结果:助长了法西斯的侵略气焰,增强了其实力;干扰或葬送了中国、埃塞俄比亚、西班牙等国的反法西斯斗争;暴露了英法等国的软弱,最终将作茧自缚。

2.慕尼黑阴谋为什么是绥靖政策的顶点?请试说明理由。

答案要点 绥靖政策是用牺牲他国利益为代价换取苟安局面并将祸水东引。在中国、埃塞俄比亚和西班牙等问题上,英、法等国或貌似公允,或置身事外,但在慕尼黑,英法出于对战争的恐惧,不惜从幕后走到前台,抛开当事国,公开把捷克斯洛伐克送到法西斯的铁蹄之下,这是大国强权主义和绥靖政策的集中体现。

二、学习延伸

你认为苏联是否应该与德国签订互不侵犯条约?应如何看待其“秘密议定书”?这个条约的签订对欧洲局势产生了什么影响?

答案要点 “秘密议定书”是苏联与德国法西斯划分势力范围的丑恶行径,玷污了社会主义国家的国际形象,应予以否定。该条约的签订使英法祸水东引的企图破产;苏联不至于首先与德国单独作战,赢得了加强备战的宝贵时间;德国得以避免东西两线作战的不利境地,按既定计划对波兰发动进攻。

同课章节目录

- 第一单元 第一次世界大战

- 1 第一次世界大战的爆发

- 2 旷日持久的战争

- 3 同盟国集团的瓦解

- 4 第一次世界大战的后果

- 第二单元 凡尔赛—华盛顿体系下的世界

- 1 巴黎和会

- 2 凡尔赛体系与国际联盟

- 3 华盛顿会议

- 4 维护和平的尝试

- 第三单元 第二次世界大战

- 1 1929~1933年资本主义经济危机

- 2 局部的反法西斯斗争

- 3 走向世界大战

- 4 第二次世界大战的全面爆发

- 5 第二次世界大战的扩大

- 6 第二次世界大战的转折

- 7 第二次世界大战的结束

- 8 世界反法西斯战争胜利的影响

- 探究活动课一 世界大战的启示

- 第四单元 雅尔塔体系下的冷战与和平

- 1 两极格局的形成

- 2 冷战的开始

- 3 美苏争霸

- 4 两极格局的结束

- 第五单元 烽火连绵的局部战争

- 1 朝鲜战争

- 2 越南战争

- 3 中东问题的由来与发展

- 4 曲折的中东和平进程

- 5 南亚次大陆的冲突

- 6 两伊战争

- 7 海湾战争

- 第六单元 和平与发展

- 1 联合国的建立及其作用

- 2 世界人民的反战和平运动

- 3 和平与发展:当今世界的主题

- 探究活动课二 汲取历史经验教训,努力维护世界和平