第4课 第二次世界大战的全面爆发 同步练习 (含答案解析)

文档属性

| 名称 | 第4课 第二次世界大战的全面爆发 同步练习 (含答案解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 778.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-08-07 14:34:13 | ||

图片预览

文档简介

第4课

第二次世界大战的全面爆发

同步练习

一、选择题

1.1940年发生的重大历史事件有( )

①不列颠之战 ②法国投降 ③德军突袭波兰

④敦刻尔克撤退 ⑤隆美尔率装甲部队支援利比亚意大利军队

A.①②④

B.①②③

C.①③④

D.①③

【解析】 德军突袭波兰是在1939年9月;隆美尔率军支援利比亚意军是在1941年2月,判断选A。

【答案】 A

2.作为欧洲大国的法国在二战初期迅速灭亡的主要原因是( )

A.贝当的卖国投降政策

B.德国的突然袭击

C.长期推行绥靖政策

D.意大利对法宣战

【解析】 B、D两项属法国迅速灭亡的原因之一,但长期以来推行对德国法西斯的绥靖政策,是其速亡的主要原因。

【答案】 C

3.下列哪一史实表明英国完全放弃了绥靖政策( )

A.英国对意大利侵略埃塞俄比亚实施经济制裁

B.德军进攻波兰后,英国对德宣战

C.丘吉尔出任英国首相

D.英美共同发表《大西洋宪章》

【解析】 德军的西线进攻,宣告了英法长期推行的绥靖政策的破产,1940年5月,丘吉尔接替张伯伦出任英国首相,他拒绝了希特勒发出的劝降诱饵,领导英国单独同德国作战,说明英国完全放弃了绥靖政策。

【答案】 C

4.二战开始后,德国法西斯的图谋首次被粉碎的事件是( )

A.敦刻尔克撤退

B.莫斯科战役

C.不列颠之战

D.斯大林格勒战役

【解析】 抓住关键词“首次”,结合史实可知,不列颠之战中,德国空军受到英国军民的重创,迫使德国推迟了“海狮计划”。

【答案】 C

5.阅读下列图片,波兰在德国的进攻下,迅速灭亡的原因有( )

①德国军队装备精良,战术先进 ②英法继续推行绥靖政策 ③波兰军队装备陈旧,战术落后 ④意大利趁火打劫,攻打波兰

A.①②④

B.①③④

C.①②③

D.②③④

【解析】 本题考查学生阅读图片材料、理解问题的能力。从三幅图片反映的信息可知①②③符合题意,④的叙述不符合史实。故正确选项为C。

【答案】 C

6.德国作家君特·格拉斯在回忆录中写道:“广播里的特别报道都在声嘶力竭地宣称接下来的法兰西战役是迫使宿敌归降的闪电战:鹿特丹、安特卫普、巴黎、大西洋海岸……就这样,我们地理课的内容随着国土的扩张而不断地扩充,接二连三,节节胜利。”由此可见

( )

A.该作家当年的政治立场是反对法西斯国家扩张的

B.该回忆反映的是1940年德军在西线的战况

C.大众传播媒介对于第二次世界大战的爆发起到了推波助澜的作用

D.德国地理教科书根据战场形势变化不断进行修订

【答案】 B

7.丘吉尔说:“我们不要将这次援救说成是胜利。战争不是靠撤退(指敦刻尔克撤退)而赢的。但是,这次援救却孕育了胜利。”“这次援救却孕育了胜利”是指( )

A.粉碎了德军不可战胜的神话

B.加强了英法军队间的联系与合作

C.为日后的防御和反攻保存了力量

D.鼓舞了英法人民的斗志

【解析】 本题考查学生的知识迁移能力。敦刻尔克撤退为日后防御与反攻保存了力量,但是这次撤退总的来说是被迫的军事行动。

【答案】 C

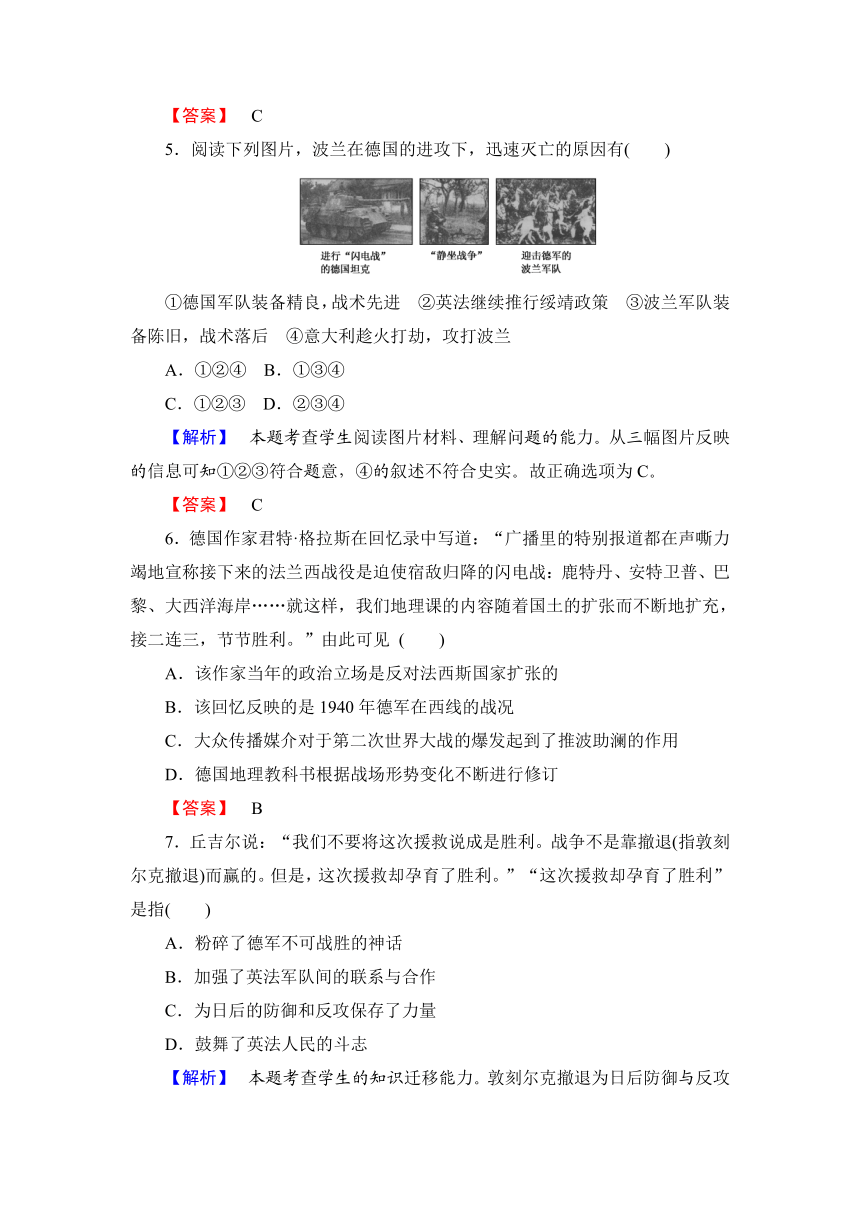

8.下边漫画提供了极丰富的历史信息,其中不能读出的是( )

A.“霸王行动”开始,欧洲第二战场开辟

B.盟军登陆西西里岛,墨索里尼政府垮台

C.被困于突尼斯的德意军队投降,北非战事结束

D.斯大林格勒保卫战和库尔斯克战役沉重打击德军

【解析】 霸王行动,即诺曼底登陆是在1944年6月,因此A符合题意;从代表苏联的“熊”已经开始进入反攻阶段,可见斯大林格勒保卫战和库尔斯克战役已经结束,因此D是正确表述,从时间和伸过地中海的代表美国的“手”都可以看出B、C皆为正确表述,因此本题正确选项为A。

【答案】 A

9.观察漫画:墙上的帽子写着波兰、比利时、法国等,最后一顶帽子是英国。希特勒以“牙医”的身份出现,对仅剩的一个病人(英国)喊道:“下一个!”结合所学知识判断漫画表明( )

A.第二次世界大战爆发前的欧洲局面

B.欧洲国家沦陷的过程

C.英国屈服德国的原因

D.大国外交政策的后果

【解析】 本题主要考查学生结合所学分析漫画的能力。从漫画来看,波兰、比利时、法国等只剩下了帽子,这说明希特勒已经将上述各国解决,下一步正准备进攻英国。漫画的意思主要是说由于英法等大国实行绥靖政策才导致了西欧各国的沦陷。

【答案】 D

10.在世人眼里,英国人是比较严肃古板的。然而,在大火冲天的伦敦,英国人竟表现出非常幽默的一面。一家被炸得七零八落的餐馆的门上,“照常营业”的招牌依然在诱惑着顾客。英国妇女们响应丘吉尔的号召,积极参加各行各业的劳动。这说明了( )

A.英国人唯利是图 B.部分英国人没有爱国心

C.英国人士气高涨

D.英国人对战争置若罔闻

【答案】 C

二、非选择题

11.阅读下列材料:

材料一 自从我担任目前职务以来,我的主要任务就是为欧洲的绥靖……捷克斯洛伐克问题是最后的,说不定还是最危险的一个问题。既然我们已经走过来了,我觉得可以沿着这条通向稳定的道路继续前进了。

——1938年10月3日张伯伦在下院的辩论词

材料二 这是我们迄今体验到的最严重的后果。由于我们五年来所做的和没有做的一切所造成的结果……五年孜孜以求尽量不抵抗路线的结果,五年英国势力不断退让的结果……我们处在一切降临英国和法国的最大灾难面前。

——1938年10月5日丘吉尔在下院的辩论词

材料三 ……不论德苏协定属于什么性质,它都不能改变英国对波兰所承担的义务,并且决心加以履行。……我希望向您重申我的信念:我们两国人民之间的战争将是所能出现的最大灾难。……我看不到德波之间有什么问题不能够以及不应该通过和平手段得到解决。我们已经准备并将一直准备协助创造条件来进行这种谈判……

——1939年8月22日张伯伦致希特勒的信

请回答:

(1)比较材料一和材料二,张伯伦与丘吉尔的辩论源于何事?二者的观点有何不同?

(2)用第二次世界大战爆发后的有关史实给以上辩论作一个回答。

(3)与张伯伦的辩词相比较,张伯伦写给希特勒的信反映了什么问题?

【答案】 (1)慕尼黑协定的签订。不同:①对慕尼黑协定的评价不同:张伯伦认为解决了“最后的”“最危险的”问题,丘吉尔认为是“最严重的后果”。

②对以前实行的绥靖政策的看法不同:张伯伦认为是成功的,丘吉尔认为是失败的。

③对绥靖政策前途的预测不同:张伯伦认为是“通向稳定”,丘吉尔认为是走向“灾难”。

(2)第二次世界大战爆发后,德国并没有像英法预计的那样在灭亡波兰后进攻苏联,而是将战争重心转到西线。法国沦陷后,又发动不列颠之战,英国为其绥靖政策付出了沉重的代价。

(3)说明英国的态度较捷克斯洛伐克危机时有所变化,对波兰危机作出了较强硬的表态,但英国仍寄希望于绥靖政策。

12.阅读下列材料,回答问题。

材料一 我们对一个在强大邻邦压境下的小国不论抱有多大同情,但总不能仅仅为了它而不顾一切地使整个大不列颠帝国卷入一场战争。

——张伯伦

材料二 我们必须极其小心,不要把这次撤退蒙上胜利的色彩,战争不是靠撤退来取胜的。……德国人拼命想击沉海面上数千艘满载战士的船只,但他们被击退了,他们遭到了挫败,我们撤出了远征军!……我们决不气馁!我们将战斗到底!我们将以不断增长的信心和力量在海面上战斗!在空中战斗!不论代价多大,我们将保卫我们的国家!我们决不投降!

——丘吉尔首相在下院发表的演讲

材料三 我们挫败了德国消灭远征军的企图,这次撤退将孕育着胜利!

——丘吉尔1940年6月4日给议会的报告

(1)概括材料一中张伯伦的主要政策,分析他持这种主张的主要原因是什么。

(2)材料二所说的“撤退”是指哪一历史事件?英国对德国的态度有何转变?

(3)如何理解“这次撤退将孕育着胜利”?举例说明。

【答案】 (1)政策:奉行了以牺牲小国利益,避免英国卷入战争,来保证英国利益的政策,即纵容法西斯侵略的绥靖政策。主要原因:当时的英国还未受到德国法西斯的进攻。

(2)事件:敦刻尔克大撤退。转变:放弃绥靖政策。

(3)敦刻尔克大撤退为以后的反攻保存了实力。在1940年的不列颠之战中,希特勒的侵略计划第一次未能得逞,敦刻尔克撤回的远征军做出了巨大贡献。

13.阅读下列材料:

材料一 19世纪末,皮洛夫在德国国会发表演讲称:“德国人让他们的一个邻国得到陆地;另一个邻国得到海洋,而给自己留下天空……这样的时代已经过去了。我们不想把别人挤到阴影中去,但是我们也要在阳光下取得一席之地。”

材料二 希特勒在《我的奋斗》中说:“这样新德国又不能不沿着从前的骑士所走的道路进军,以求用德国的犁有土可耕,使德国民族有饭可吃。”“我们要停止日耳曼人老是在欧洲南进和西进的脚步,而把目光转向东方国家……”

材料三 “应该集中全力采积极和法国作一番最后较量,并投入一次一决雌雄的最后决战……为的是要使我们民族在消灭法国以后才能在其他方面进行扩张。”

请回答:

(1)根据材料二,说明“东方国家”主要指谁?为什么要转向“东方国家”?

(2)根据材料二、三,分析希特勒为什么认为“在消灭法国以后才能在其他方面进行扩张”?

(3)希特勒采取哪些做法“积极地与法国较量”并“一决雌雄”?

(4)皮洛夫、希特勒发表以上论调的目的是什么?

【答案】 (1)苏联。苏联是一个社会主义国家,纳粹政权仇视共产党,认为苏联是其侵略的巨大障碍。

(2)法国是欧洲强国,历史上法、德多次交兵,德国为了向东方发展,必须消灭法国这一西方敌对国家,以避免两条战线作战。同时,希特勒也感到当时进攻苏联的力量还不足。

(3)1940年5月,向法国发动进攻,6月下旬,打败法国。

(4)为侵略扩张制造根据,为侵略行为进行狡辩。

第二次世界大战的全面爆发

同步练习

一、选择题

1.1940年发生的重大历史事件有( )

①不列颠之战 ②法国投降 ③德军突袭波兰

④敦刻尔克撤退 ⑤隆美尔率装甲部队支援利比亚意大利军队

A.①②④

B.①②③

C.①③④

D.①③

【解析】 德军突袭波兰是在1939年9月;隆美尔率军支援利比亚意军是在1941年2月,判断选A。

【答案】 A

2.作为欧洲大国的法国在二战初期迅速灭亡的主要原因是( )

A.贝当的卖国投降政策

B.德国的突然袭击

C.长期推行绥靖政策

D.意大利对法宣战

【解析】 B、D两项属法国迅速灭亡的原因之一,但长期以来推行对德国法西斯的绥靖政策,是其速亡的主要原因。

【答案】 C

3.下列哪一史实表明英国完全放弃了绥靖政策( )

A.英国对意大利侵略埃塞俄比亚实施经济制裁

B.德军进攻波兰后,英国对德宣战

C.丘吉尔出任英国首相

D.英美共同发表《大西洋宪章》

【解析】 德军的西线进攻,宣告了英法长期推行的绥靖政策的破产,1940年5月,丘吉尔接替张伯伦出任英国首相,他拒绝了希特勒发出的劝降诱饵,领导英国单独同德国作战,说明英国完全放弃了绥靖政策。

【答案】 C

4.二战开始后,德国法西斯的图谋首次被粉碎的事件是( )

A.敦刻尔克撤退

B.莫斯科战役

C.不列颠之战

D.斯大林格勒战役

【解析】 抓住关键词“首次”,结合史实可知,不列颠之战中,德国空军受到英国军民的重创,迫使德国推迟了“海狮计划”。

【答案】 C

5.阅读下列图片,波兰在德国的进攻下,迅速灭亡的原因有( )

①德国军队装备精良,战术先进 ②英法继续推行绥靖政策 ③波兰军队装备陈旧,战术落后 ④意大利趁火打劫,攻打波兰

A.①②④

B.①③④

C.①②③

D.②③④

【解析】 本题考查学生阅读图片材料、理解问题的能力。从三幅图片反映的信息可知①②③符合题意,④的叙述不符合史实。故正确选项为C。

【答案】 C

6.德国作家君特·格拉斯在回忆录中写道:“广播里的特别报道都在声嘶力竭地宣称接下来的法兰西战役是迫使宿敌归降的闪电战:鹿特丹、安特卫普、巴黎、大西洋海岸……就这样,我们地理课的内容随着国土的扩张而不断地扩充,接二连三,节节胜利。”由此可见

( )

A.该作家当年的政治立场是反对法西斯国家扩张的

B.该回忆反映的是1940年德军在西线的战况

C.大众传播媒介对于第二次世界大战的爆发起到了推波助澜的作用

D.德国地理教科书根据战场形势变化不断进行修订

【答案】 B

7.丘吉尔说:“我们不要将这次援救说成是胜利。战争不是靠撤退(指敦刻尔克撤退)而赢的。但是,这次援救却孕育了胜利。”“这次援救却孕育了胜利”是指( )

A.粉碎了德军不可战胜的神话

B.加强了英法军队间的联系与合作

C.为日后的防御和反攻保存了力量

D.鼓舞了英法人民的斗志

【解析】 本题考查学生的知识迁移能力。敦刻尔克撤退为日后防御与反攻保存了力量,但是这次撤退总的来说是被迫的军事行动。

【答案】 C

8.下边漫画提供了极丰富的历史信息,其中不能读出的是( )

A.“霸王行动”开始,欧洲第二战场开辟

B.盟军登陆西西里岛,墨索里尼政府垮台

C.被困于突尼斯的德意军队投降,北非战事结束

D.斯大林格勒保卫战和库尔斯克战役沉重打击德军

【解析】 霸王行动,即诺曼底登陆是在1944年6月,因此A符合题意;从代表苏联的“熊”已经开始进入反攻阶段,可见斯大林格勒保卫战和库尔斯克战役已经结束,因此D是正确表述,从时间和伸过地中海的代表美国的“手”都可以看出B、C皆为正确表述,因此本题正确选项为A。

【答案】 A

9.观察漫画:墙上的帽子写着波兰、比利时、法国等,最后一顶帽子是英国。希特勒以“牙医”的身份出现,对仅剩的一个病人(英国)喊道:“下一个!”结合所学知识判断漫画表明( )

A.第二次世界大战爆发前的欧洲局面

B.欧洲国家沦陷的过程

C.英国屈服德国的原因

D.大国外交政策的后果

【解析】 本题主要考查学生结合所学分析漫画的能力。从漫画来看,波兰、比利时、法国等只剩下了帽子,这说明希特勒已经将上述各国解决,下一步正准备进攻英国。漫画的意思主要是说由于英法等大国实行绥靖政策才导致了西欧各国的沦陷。

【答案】 D

10.在世人眼里,英国人是比较严肃古板的。然而,在大火冲天的伦敦,英国人竟表现出非常幽默的一面。一家被炸得七零八落的餐馆的门上,“照常营业”的招牌依然在诱惑着顾客。英国妇女们响应丘吉尔的号召,积极参加各行各业的劳动。这说明了( )

A.英国人唯利是图 B.部分英国人没有爱国心

C.英国人士气高涨

D.英国人对战争置若罔闻

【答案】 C

二、非选择题

11.阅读下列材料:

材料一 自从我担任目前职务以来,我的主要任务就是为欧洲的绥靖……捷克斯洛伐克问题是最后的,说不定还是最危险的一个问题。既然我们已经走过来了,我觉得可以沿着这条通向稳定的道路继续前进了。

——1938年10月3日张伯伦在下院的辩论词

材料二 这是我们迄今体验到的最严重的后果。由于我们五年来所做的和没有做的一切所造成的结果……五年孜孜以求尽量不抵抗路线的结果,五年英国势力不断退让的结果……我们处在一切降临英国和法国的最大灾难面前。

——1938年10月5日丘吉尔在下院的辩论词

材料三 ……不论德苏协定属于什么性质,它都不能改变英国对波兰所承担的义务,并且决心加以履行。……我希望向您重申我的信念:我们两国人民之间的战争将是所能出现的最大灾难。……我看不到德波之间有什么问题不能够以及不应该通过和平手段得到解决。我们已经准备并将一直准备协助创造条件来进行这种谈判……

——1939年8月22日张伯伦致希特勒的信

请回答:

(1)比较材料一和材料二,张伯伦与丘吉尔的辩论源于何事?二者的观点有何不同?

(2)用第二次世界大战爆发后的有关史实给以上辩论作一个回答。

(3)与张伯伦的辩词相比较,张伯伦写给希特勒的信反映了什么问题?

【答案】 (1)慕尼黑协定的签订。不同:①对慕尼黑协定的评价不同:张伯伦认为解决了“最后的”“最危险的”问题,丘吉尔认为是“最严重的后果”。

②对以前实行的绥靖政策的看法不同:张伯伦认为是成功的,丘吉尔认为是失败的。

③对绥靖政策前途的预测不同:张伯伦认为是“通向稳定”,丘吉尔认为是走向“灾难”。

(2)第二次世界大战爆发后,德国并没有像英法预计的那样在灭亡波兰后进攻苏联,而是将战争重心转到西线。法国沦陷后,又发动不列颠之战,英国为其绥靖政策付出了沉重的代价。

(3)说明英国的态度较捷克斯洛伐克危机时有所变化,对波兰危机作出了较强硬的表态,但英国仍寄希望于绥靖政策。

12.阅读下列材料,回答问题。

材料一 我们对一个在强大邻邦压境下的小国不论抱有多大同情,但总不能仅仅为了它而不顾一切地使整个大不列颠帝国卷入一场战争。

——张伯伦

材料二 我们必须极其小心,不要把这次撤退蒙上胜利的色彩,战争不是靠撤退来取胜的。……德国人拼命想击沉海面上数千艘满载战士的船只,但他们被击退了,他们遭到了挫败,我们撤出了远征军!……我们决不气馁!我们将战斗到底!我们将以不断增长的信心和力量在海面上战斗!在空中战斗!不论代价多大,我们将保卫我们的国家!我们决不投降!

——丘吉尔首相在下院发表的演讲

材料三 我们挫败了德国消灭远征军的企图,这次撤退将孕育着胜利!

——丘吉尔1940年6月4日给议会的报告

(1)概括材料一中张伯伦的主要政策,分析他持这种主张的主要原因是什么。

(2)材料二所说的“撤退”是指哪一历史事件?英国对德国的态度有何转变?

(3)如何理解“这次撤退将孕育着胜利”?举例说明。

【答案】 (1)政策:奉行了以牺牲小国利益,避免英国卷入战争,来保证英国利益的政策,即纵容法西斯侵略的绥靖政策。主要原因:当时的英国还未受到德国法西斯的进攻。

(2)事件:敦刻尔克大撤退。转变:放弃绥靖政策。

(3)敦刻尔克大撤退为以后的反攻保存了实力。在1940年的不列颠之战中,希特勒的侵略计划第一次未能得逞,敦刻尔克撤回的远征军做出了巨大贡献。

13.阅读下列材料:

材料一 19世纪末,皮洛夫在德国国会发表演讲称:“德国人让他们的一个邻国得到陆地;另一个邻国得到海洋,而给自己留下天空……这样的时代已经过去了。我们不想把别人挤到阴影中去,但是我们也要在阳光下取得一席之地。”

材料二 希特勒在《我的奋斗》中说:“这样新德国又不能不沿着从前的骑士所走的道路进军,以求用德国的犁有土可耕,使德国民族有饭可吃。”“我们要停止日耳曼人老是在欧洲南进和西进的脚步,而把目光转向东方国家……”

材料三 “应该集中全力采积极和法国作一番最后较量,并投入一次一决雌雄的最后决战……为的是要使我们民族在消灭法国以后才能在其他方面进行扩张。”

请回答:

(1)根据材料二,说明“东方国家”主要指谁?为什么要转向“东方国家”?

(2)根据材料二、三,分析希特勒为什么认为“在消灭法国以后才能在其他方面进行扩张”?

(3)希特勒采取哪些做法“积极地与法国较量”并“一决雌雄”?

(4)皮洛夫、希特勒发表以上论调的目的是什么?

【答案】 (1)苏联。苏联是一个社会主义国家,纳粹政权仇视共产党,认为苏联是其侵略的巨大障碍。

(2)法国是欧洲强国,历史上法、德多次交兵,德国为了向东方发展,必须消灭法国这一西方敌对国家,以避免两条战线作战。同时,希特勒也感到当时进攻苏联的力量还不足。

(3)1940年5月,向法国发动进攻,6月下旬,打败法国。

(4)为侵略扩张制造根据,为侵略行为进行狡辩。

同课章节目录

- 第一单元 第一次世界大战

- 1 第一次世界大战的爆发

- 2 旷日持久的战争

- 3 同盟国集团的瓦解

- 4 第一次世界大战的后果

- 第二单元 凡尔赛—华盛顿体系下的世界

- 1 巴黎和会

- 2 凡尔赛体系与国际联盟

- 3 华盛顿会议

- 4 维护和平的尝试

- 第三单元 第二次世界大战

- 1 1929~1933年资本主义经济危机

- 2 局部的反法西斯斗争

- 3 走向世界大战

- 4 第二次世界大战的全面爆发

- 5 第二次世界大战的扩大

- 6 第二次世界大战的转折

- 7 第二次世界大战的结束

- 8 世界反法西斯战争胜利的影响

- 探究活动课一 世界大战的启示

- 第四单元 雅尔塔体系下的冷战与和平

- 1 两极格局的形成

- 2 冷战的开始

- 3 美苏争霸

- 4 两极格局的结束

- 第五单元 烽火连绵的局部战争

- 1 朝鲜战争

- 2 越南战争

- 3 中东问题的由来与发展

- 4 曲折的中东和平进程

- 5 南亚次大陆的冲突

- 6 两伊战争

- 7 海湾战争

- 第六单元 和平与发展

- 1 联合国的建立及其作用

- 2 世界人民的反战和平运动

- 3 和平与发展:当今世界的主题

- 探究活动课二 汲取历史经验教训,努力维护世界和平