第6课 戊戌变法 课件 2025-2026学年八年级历史上册教学课件

文档属性

| 名称 | 第6课 戊戌变法 课件 2025-2026学年八年级历史上册教学课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 62.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-28 19:51:56 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

部编版《中国历史》第三册 第二单元 早期现代化的初步探索与民族危机加剧

学习目标:

了解戊戌变法的主要史事,认识变法的意义和局限性。

A

B

C

1.图示描绘的是1894年的哪一场战争?

2.A处展开了哪一场战役?牺牲的将领?

3.B处日军犯下了什么罪行?

4.C处展开的战役?牺牲的将领?战争结束的标志?

5.“四万万人同一哭,去年今日割台湾”,“去年”指的是哪一年?哪一条约中“割台湾”?签订该条约中方代表?影响?

6.列强侵略由商品输出变为资本输出指的是哪一条内容?

7.条约签订后,俄法德迫使日本放弃哪一地区?

8.美国在势力范围划定后,提出了哪一政策?

甲午中日战争

黄海海战;邓世昌

旅顺大屠杀

威海卫战役;丁汝昌;北洋舰队全军覆没

1895年;《马关条约》;李鸿章;

①大大加深中国半殖民地化程度②列强掀起瓜分中国狂潮

允许日本在通商口岸开设工厂

辽东半岛

门户开放政策

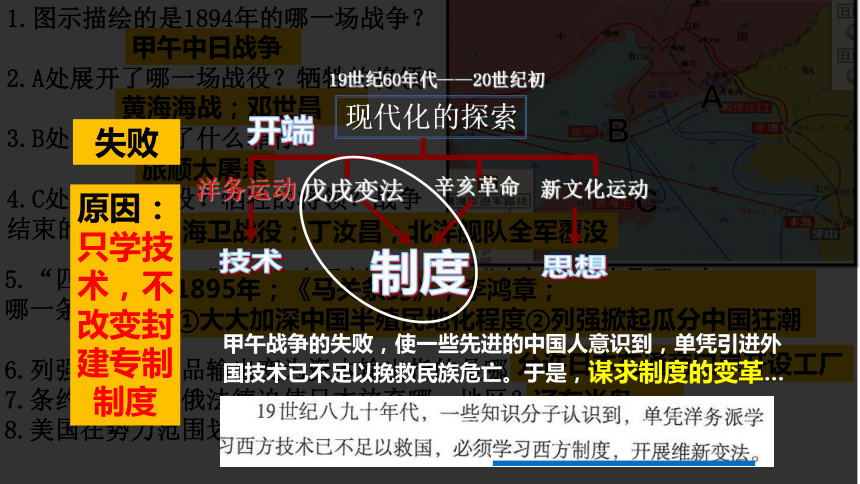

技术

制度

思想

开端

现代化的探索

洋务运动

戊戌变法

辛亥革命

新文化运动

19世纪60年代——20世纪初

失败

原因:只学技术,不改变封建专制制度

甲午战争的失败,使一些先进的中国人意识到,单凭引进外国技术已不足以挽救民族危亡。于是,谋求制度的变革…

变法经过

变法背景

变法影响

变法结果

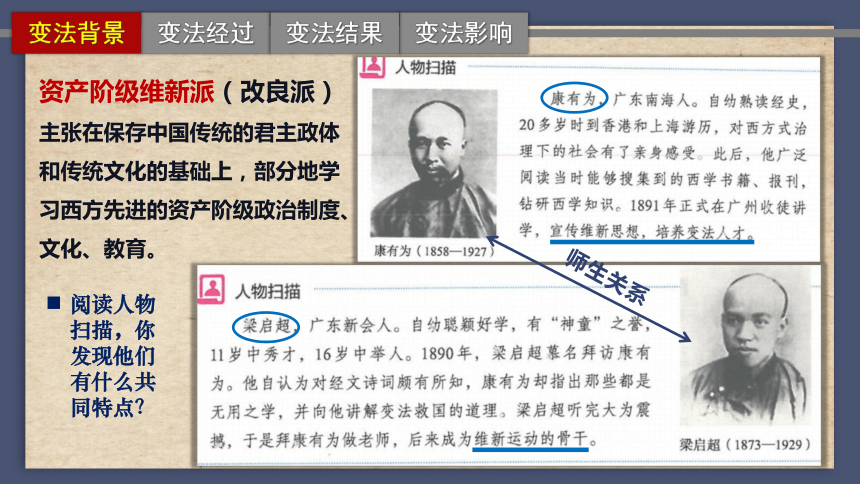

资产阶级维新派(改良派)

主张在保存中国传统的君主政体和传统文化的基础上,部分地学习西方先进的资产阶级政治制度、文化、教育。

师生关系

阅读人物扫描,你发现他们有什么共同特点?

变法经过

变法背景

变法影响

变法结果

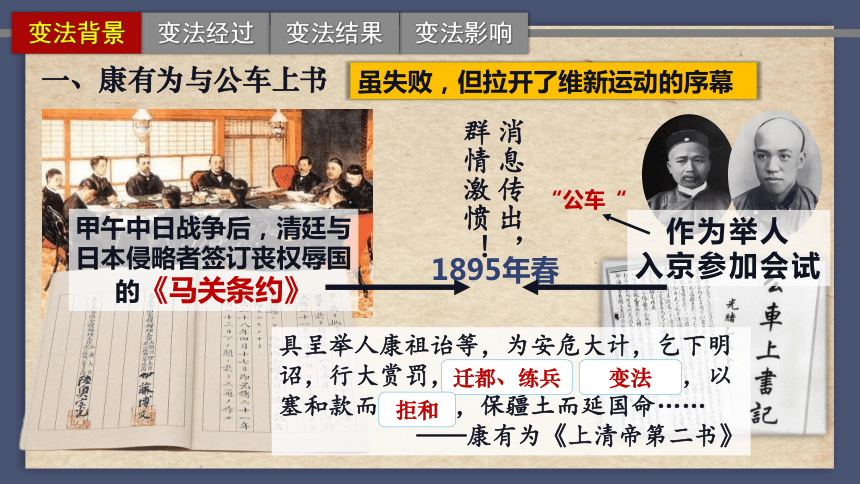

一、康有为与公车上书

1895年春

甲午中日战争后,清廷与日本侵略者签订丧权辱国的《马关条约》

作为举人

入京参加会试

消息传出,

群情激愤!

具呈举人康祖诒等,为安危大计,乞下明诏,行大赏罚,迁都练兵,变通新法,以塞和款而拒外夷,保疆土而延国命……

——康有为《上清帝第二书》

迁都、练兵

变法

拒和

虽失败,但拉开了维新运动的序幕

“公车“

变法经过

变法背景

变法影响

变法结果

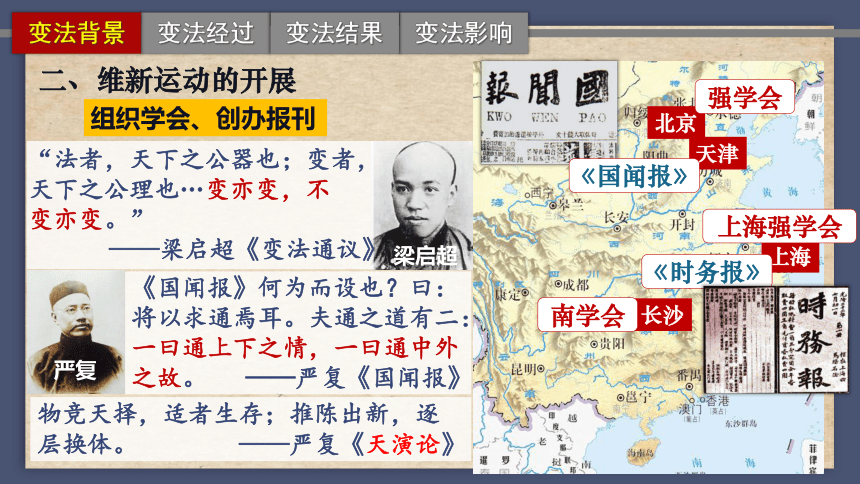

二、维新运动的开展

北京

强学会

上海

上海强学会

长沙

南学会

天津

《国闻报》

《时务报》

“法者,天下之公器也;变者,

天下之公理也…变亦变,不

变亦变。”

——梁启超《变法通议》

《国闻报》何为而设也?曰:将以求通焉耳。夫通之道有二:一曰通上下之情,一曰通中外之故。 ——严复《国闻报》

组织学会、创办报刊

物竞天择,适者生存;推陈出新,逐层换体。 ——严复《天演论》

梁启超

严复

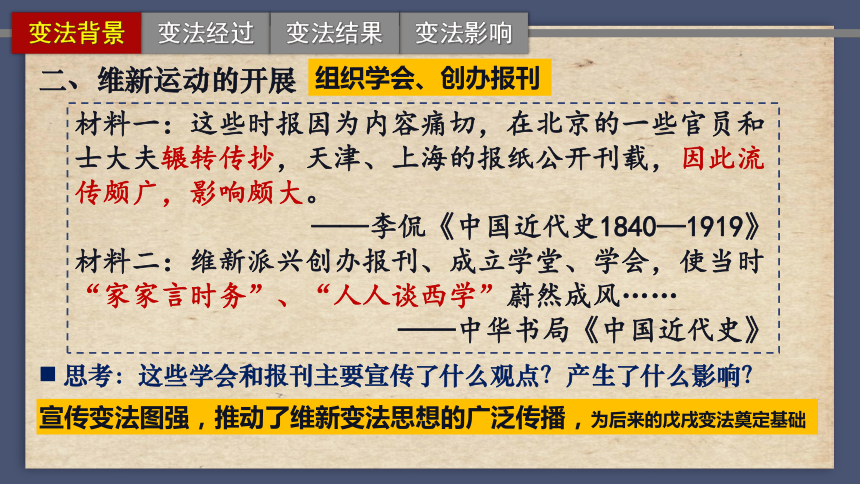

材料一:这些时报因为内容痛切,在北京的一些官员和士大夫辗转传抄,天津、上海的报纸公开刊载,因此流传颇广,影响颇大。

——李侃《中国近代史1840—1919》

材料二:维新派兴创办报刊、成立学堂、学会,使当时“家家言时务”、“人人谈西学”蔚然成风……

——中华书局《中国近代史》

宣传变法图强,推动了维新变法思想的广泛传播,为后来的戊戌变法奠定基础

变法经过

变法背景

变法影响

变法结果

思考:这些学会和报刊主要宣传了什么观点?产生了什么影响?

二、维新运动的开展

组织学会、创办报刊

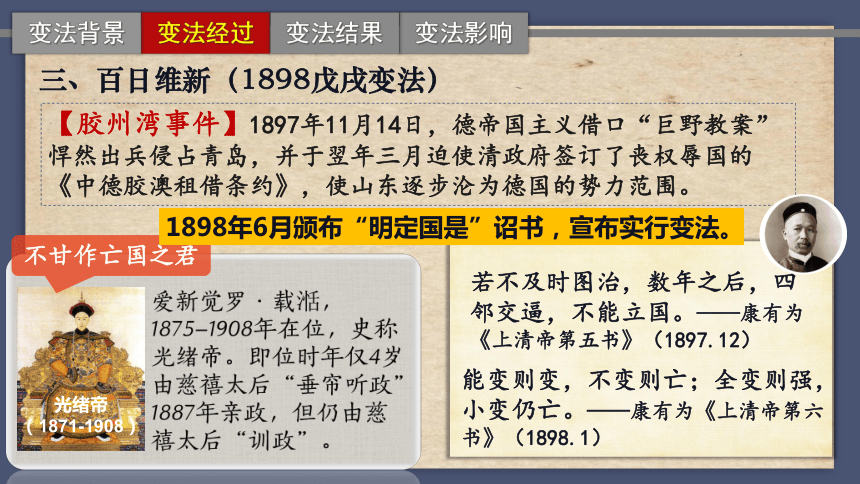

能变则变,不变则亡;全变则强,小变仍亡。——康有为《上清帝第六书》(1898.1)

若不及时图治,数年之后,四邻交逼,不能立国。——康有为《上清帝第五书》(1897.12)

变法经过

变法背景

变法影响

变法结果

【胶州湾事件】1897年11月14日,德帝国主义借口“巨野教案”悍然出兵侵占青岛,并于翌年三月迫使清政府签订了丧权辱国的《中德胶澳租借条约》,使山东逐步沦为德国的势力范围。

光绪帝

(1871-1908)

三、百日维新(1898戊戌变法)

不甘作亡国之君

1898年6月颁布“明定国是”诏书,宣布实行变法。

·6月16日,光绪召见康有为…任命康有为为总理衙门章京上行走,准予专折奏事。

·7月,光绪帝召见梁启超,命进呈所著《变法通议》,大加奖励,赏六品衔,并让梁启超负责办理京师大学堂译书局事务。

·9月,光绪帝破格提拔谭嗣同、林旭、杨锐、刘光第,参预新政。

变法经过

变法背景

变法影响

变法结果

光绪帝

三、百日维新(1898戊戌变法)

朕惟国是不定,则号令不行…数年以来,中外臣工讲求时务,多主变法自强…嗣后中外大小诸臣,自王公以及士庶,各宜努力向上,发愤为雄,以圣贤义理之学,植其根本,又须博采西学之切于时务者,实力讲求,以救空疏迂谬之弊。

——1898年6月11日《明定国是诏》

变法经过

变法背景

变法影响

变法结果

三、百日维新(1898戊戌变法)

类别

政治

新法内容

意义

上谕

经济

文化

军事

裁詹事府等六衙门;

命遇有士民上书言事都察院毋庸拆阅并不得积压。

命各省设商务局;命各地方官振

兴农业 ;户部编列预算按月刊报

谕自下科始,废八股为策论

创设京师大学堂 奖励设立学堂

各省陆军改练洋操 八旗汉军均

以新法练军 各省切实裁兵、练兵

裁撤冗官冗员,允许官民上书言事

鼓励私人兴办工矿企业,发展农工商业;改革财政

废八股,改试策论,

开办新式学堂

裁减绿营,训练新式

军队

有利于民族资本主义发展

有利于资产

阶级参政

有利于先进思想文化的传播

有利于增强军事实力

一场自上而下的资产阶级改良运动

变法经过

变法背景

变法影响

变法结果

旧读书人

旧官僚

旧士兵

百姓

资产阶级

光绪帝

慈禧太后

“慈禧太后”,晚清重要政治人物,清朝同治、光绪时期的实际统治者,前后掌晚清政权近半个世纪。

即位时年仅4岁,由慈禧太后“垂帘听政,1887年亲政,但仍由慈禧太后“训政”,无实权。

变法经过

变法背景

变法影响

变法结果

你支持变法吗?

材料二:全国的读书人都觉得前功尽弃。他们费了多少心血,想从之乎也者里面升官发财。一旦废八股,他们绝望了,难怪他们要骂康有为为洋奴汉奸。

――蒋廷黻著《中国近代史》

材料一:戊戌政变,首在裁官。京师闲散衙门被裁者,不下十余处,连带关系因之失职、失业者,将及万人。

——陈變龙《梦蕉亭杂记》

材料三:命八旗人下,如愿出京谋生计者,任其自由。于是满族诸人大哗,谣谤起。

——黄鸿寺《清史纪事本末》

材料四:慈禧太后指责:朝中的重要大臣,非有大错不可弃……皇上为了顺从康有为一人而乱了家法,将来到祖宗面前怎么交代呢?

变法经过

变法背景

变法影响

变法结果

变法触犯了以慈禧太后为首的顽固派的利益

9月18日(变法第100天),慈禧太后亲信荣禄调集军队进京。

9月18日(变法第100天),谭嗣同劝说袁世凯支持光绪帝,袁世凯转而向荣禄告密。

9月21日(变法第103天),慈禧太后从颐和园回到紫禁城,发动戊戌政变,囚禁光绪帝,搜捕维新人士,废除变法诏令(除了京师大学堂),再次垂帘听政。

变法经过

变法背景

变法影响

变法结果

维新变法以“失败”而告终

变法经过

变法背景

变法影响

变法结果

维新志士谭嗣同、刘光第、林旭、杨锐、杨秀深、康广仁六人被捕遇害,史称“戊戌六君子”。

狱中题壁

【清】谭嗣同

望门投止思张俭,忍死须臾待杜根。

我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑。

各国变法,无不从流血而成,今中国未闻有因变法而流血者,此之所以不昌者也;有之,请自嗣同始!

——谭嗣同

材料一:维新派由于急于求成的心态,从变法一开始就提出了“全变”的思路与齐头并进的举措,他们不分轻重缓急地急躁操作,使传统顽固守旧势力及各种潜在的反对势力都被动员起来,对变法进行更疯狂地阻挠,从而加速了变法的失败。

——朱立《急于求成加速了戊戌变法的失败》

急于求成,措施过激

变法触犯了以慈禧太后为首的顽固派的利益,遭到了他们的强烈反对

变法经过

变法背景

变法影响

变法结果

戊戌变法失败的原因?

材料二: 光绪皇帝既无实权,又无军队,维新派谈起变法头头是道,而一遇武力威胁,就一筹莫展。

——李侃《中国近代史1840—1919》

把希望寄托在一个没有实权的皇帝身上

材料三:戊戌变法的阶级基础是知识分子和民族资产阶级,当变法曲终人散之时,广大人民群众对此很漠然,好多人不知道具体情况。

脱离人民群众,缺乏群众支持

失败原因:

谭嗣同就义前说:“有心杀贼,无力回天,死得其所,快哉快哉!”

他为什么说自己“死得其所”?

变法经过

变法背景

变法影响

变法结果

戊戌变法的历史意义?

百日维新作为一场政治运动失败了。但是作为一场思想文化运动,新学家们带来的解放运动远不是西太后发动的政变所能剿洗干净地。从这时候起,第一批具有近代意义的知识分子已经出现。这些人…向西方追求真理,为中国寻找出路,成为最自觉的承担时代使命的社会力量,他们在维新运动中的种种实践活动,为后来的改革留下历史起点…为广开中国的民智而介绍西方的社会知识和自然科学知识。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

地位:

意义:①

②

《少年中国说》(节选)

……少年智则国智,少年富则国富;少年强则国强,少年独立则国独立;少年自由则国自由;少年进步则国进步;少年胜于欧洲,则国胜于欧洲;少年雄于地球,则国雄于地球。

红日初升,其道大光。河出伏流,一泻汪洋。潜龙腾渊,鳞爪飞扬。乳虎啸谷,百兽震惶。鹰隼试翼,风尘翕张。奇花初胎,矞矞皇皇。干将发硎,有作其芒。天戴其苍,地履其黄。纵有千古,横有八荒。前途似海,来日方长。美哉我少年中国,与天不老!壮哉我中国少年,与国无疆!……

写于1900年,戊戌变法失败后。

梁启超

(1873—1929)

歌曲《少年中国说》,张杰,发行于2021年

昨日中国

今日中国

谭嗣同一生并没有看到他的少年中国,但他有两个学生:一个叫蔡锷,一个叫杨昌济。蔡锷有一个学生叫朱德,杨昌济有一个学生叫毛泽东。人间正道是沧桑,少年中国最终在他们脚下实现……

产生了广泛而持久的影响

变法经过

变法背景

变法影响

变法结果

本课小结

甲午战败,民族危机空前严重

封建顽固派进行阻挠破坏

发生

发展

高潮

结局

公车上书揭开序幕

创办报刊组织学会

百日维新1898

戊戌政变

变法失败

背景

中国近代第一次思想解放运动

一场资产阶级改良运动

部编版《中国历史》第三册 第二单元 早期现代化的初步探索与民族危机加剧

学习目标:

了解戊戌变法的主要史事,认识变法的意义和局限性。

A

B

C

1.图示描绘的是1894年的哪一场战争?

2.A处展开了哪一场战役?牺牲的将领?

3.B处日军犯下了什么罪行?

4.C处展开的战役?牺牲的将领?战争结束的标志?

5.“四万万人同一哭,去年今日割台湾”,“去年”指的是哪一年?哪一条约中“割台湾”?签订该条约中方代表?影响?

6.列强侵略由商品输出变为资本输出指的是哪一条内容?

7.条约签订后,俄法德迫使日本放弃哪一地区?

8.美国在势力范围划定后,提出了哪一政策?

甲午中日战争

黄海海战;邓世昌

旅顺大屠杀

威海卫战役;丁汝昌;北洋舰队全军覆没

1895年;《马关条约》;李鸿章;

①大大加深中国半殖民地化程度②列强掀起瓜分中国狂潮

允许日本在通商口岸开设工厂

辽东半岛

门户开放政策

技术

制度

思想

开端

现代化的探索

洋务运动

戊戌变法

辛亥革命

新文化运动

19世纪60年代——20世纪初

失败

原因:只学技术,不改变封建专制制度

甲午战争的失败,使一些先进的中国人意识到,单凭引进外国技术已不足以挽救民族危亡。于是,谋求制度的变革…

变法经过

变法背景

变法影响

变法结果

资产阶级维新派(改良派)

主张在保存中国传统的君主政体和传统文化的基础上,部分地学习西方先进的资产阶级政治制度、文化、教育。

师生关系

阅读人物扫描,你发现他们有什么共同特点?

变法经过

变法背景

变法影响

变法结果

一、康有为与公车上书

1895年春

甲午中日战争后,清廷与日本侵略者签订丧权辱国的《马关条约》

作为举人

入京参加会试

消息传出,

群情激愤!

具呈举人康祖诒等,为安危大计,乞下明诏,行大赏罚,迁都练兵,变通新法,以塞和款而拒外夷,保疆土而延国命……

——康有为《上清帝第二书》

迁都、练兵

变法

拒和

虽失败,但拉开了维新运动的序幕

“公车“

变法经过

变法背景

变法影响

变法结果

二、维新运动的开展

北京

强学会

上海

上海强学会

长沙

南学会

天津

《国闻报》

《时务报》

“法者,天下之公器也;变者,

天下之公理也…变亦变,不

变亦变。”

——梁启超《变法通议》

《国闻报》何为而设也?曰:将以求通焉耳。夫通之道有二:一曰通上下之情,一曰通中外之故。 ——严复《国闻报》

组织学会、创办报刊

物竞天择,适者生存;推陈出新,逐层换体。 ——严复《天演论》

梁启超

严复

材料一:这些时报因为内容痛切,在北京的一些官员和士大夫辗转传抄,天津、上海的报纸公开刊载,因此流传颇广,影响颇大。

——李侃《中国近代史1840—1919》

材料二:维新派兴创办报刊、成立学堂、学会,使当时“家家言时务”、“人人谈西学”蔚然成风……

——中华书局《中国近代史》

宣传变法图强,推动了维新变法思想的广泛传播,为后来的戊戌变法奠定基础

变法经过

变法背景

变法影响

变法结果

思考:这些学会和报刊主要宣传了什么观点?产生了什么影响?

二、维新运动的开展

组织学会、创办报刊

能变则变,不变则亡;全变则强,小变仍亡。——康有为《上清帝第六书》(1898.1)

若不及时图治,数年之后,四邻交逼,不能立国。——康有为《上清帝第五书》(1897.12)

变法经过

变法背景

变法影响

变法结果

【胶州湾事件】1897年11月14日,德帝国主义借口“巨野教案”悍然出兵侵占青岛,并于翌年三月迫使清政府签订了丧权辱国的《中德胶澳租借条约》,使山东逐步沦为德国的势力范围。

光绪帝

(1871-1908)

三、百日维新(1898戊戌变法)

不甘作亡国之君

1898年6月颁布“明定国是”诏书,宣布实行变法。

·6月16日,光绪召见康有为…任命康有为为总理衙门章京上行走,准予专折奏事。

·7月,光绪帝召见梁启超,命进呈所著《变法通议》,大加奖励,赏六品衔,并让梁启超负责办理京师大学堂译书局事务。

·9月,光绪帝破格提拔谭嗣同、林旭、杨锐、刘光第,参预新政。

变法经过

变法背景

变法影响

变法结果

光绪帝

三、百日维新(1898戊戌变法)

朕惟国是不定,则号令不行…数年以来,中外臣工讲求时务,多主变法自强…嗣后中外大小诸臣,自王公以及士庶,各宜努力向上,发愤为雄,以圣贤义理之学,植其根本,又须博采西学之切于时务者,实力讲求,以救空疏迂谬之弊。

——1898年6月11日《明定国是诏》

变法经过

变法背景

变法影响

变法结果

三、百日维新(1898戊戌变法)

类别

政治

新法内容

意义

上谕

经济

文化

军事

裁詹事府等六衙门;

命遇有士民上书言事都察院毋庸拆阅并不得积压。

命各省设商务局;命各地方官振

兴农业 ;户部编列预算按月刊报

谕自下科始,废八股为策论

创设京师大学堂 奖励设立学堂

各省陆军改练洋操 八旗汉军均

以新法练军 各省切实裁兵、练兵

裁撤冗官冗员,允许官民上书言事

鼓励私人兴办工矿企业,发展农工商业;改革财政

废八股,改试策论,

开办新式学堂

裁减绿营,训练新式

军队

有利于民族资本主义发展

有利于资产

阶级参政

有利于先进思想文化的传播

有利于增强军事实力

一场自上而下的资产阶级改良运动

变法经过

变法背景

变法影响

变法结果

旧读书人

旧官僚

旧士兵

百姓

资产阶级

光绪帝

慈禧太后

“慈禧太后”,晚清重要政治人物,清朝同治、光绪时期的实际统治者,前后掌晚清政权近半个世纪。

即位时年仅4岁,由慈禧太后“垂帘听政,1887年亲政,但仍由慈禧太后“训政”,无实权。

变法经过

变法背景

变法影响

变法结果

你支持变法吗?

材料二:全国的读书人都觉得前功尽弃。他们费了多少心血,想从之乎也者里面升官发财。一旦废八股,他们绝望了,难怪他们要骂康有为为洋奴汉奸。

――蒋廷黻著《中国近代史》

材料一:戊戌政变,首在裁官。京师闲散衙门被裁者,不下十余处,连带关系因之失职、失业者,将及万人。

——陈變龙《梦蕉亭杂记》

材料三:命八旗人下,如愿出京谋生计者,任其自由。于是满族诸人大哗,谣谤起。

——黄鸿寺《清史纪事本末》

材料四:慈禧太后指责:朝中的重要大臣,非有大错不可弃……皇上为了顺从康有为一人而乱了家法,将来到祖宗面前怎么交代呢?

变法经过

变法背景

变法影响

变法结果

变法触犯了以慈禧太后为首的顽固派的利益

9月18日(变法第100天),慈禧太后亲信荣禄调集军队进京。

9月18日(变法第100天),谭嗣同劝说袁世凯支持光绪帝,袁世凯转而向荣禄告密。

9月21日(变法第103天),慈禧太后从颐和园回到紫禁城,发动戊戌政变,囚禁光绪帝,搜捕维新人士,废除变法诏令(除了京师大学堂),再次垂帘听政。

变法经过

变法背景

变法影响

变法结果

维新变法以“失败”而告终

变法经过

变法背景

变法影响

变法结果

维新志士谭嗣同、刘光第、林旭、杨锐、杨秀深、康广仁六人被捕遇害,史称“戊戌六君子”。

狱中题壁

【清】谭嗣同

望门投止思张俭,忍死须臾待杜根。

我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑。

各国变法,无不从流血而成,今中国未闻有因变法而流血者,此之所以不昌者也;有之,请自嗣同始!

——谭嗣同

材料一:维新派由于急于求成的心态,从变法一开始就提出了“全变”的思路与齐头并进的举措,他们不分轻重缓急地急躁操作,使传统顽固守旧势力及各种潜在的反对势力都被动员起来,对变法进行更疯狂地阻挠,从而加速了变法的失败。

——朱立《急于求成加速了戊戌变法的失败》

急于求成,措施过激

变法触犯了以慈禧太后为首的顽固派的利益,遭到了他们的强烈反对

变法经过

变法背景

变法影响

变法结果

戊戌变法失败的原因?

材料二: 光绪皇帝既无实权,又无军队,维新派谈起变法头头是道,而一遇武力威胁,就一筹莫展。

——李侃《中国近代史1840—1919》

把希望寄托在一个没有实权的皇帝身上

材料三:戊戌变法的阶级基础是知识分子和民族资产阶级,当变法曲终人散之时,广大人民群众对此很漠然,好多人不知道具体情况。

脱离人民群众,缺乏群众支持

失败原因:

谭嗣同就义前说:“有心杀贼,无力回天,死得其所,快哉快哉!”

他为什么说自己“死得其所”?

变法经过

变法背景

变法影响

变法结果

戊戌变法的历史意义?

百日维新作为一场政治运动失败了。但是作为一场思想文化运动,新学家们带来的解放运动远不是西太后发动的政变所能剿洗干净地。从这时候起,第一批具有近代意义的知识分子已经出现。这些人…向西方追求真理,为中国寻找出路,成为最自觉的承担时代使命的社会力量,他们在维新运动中的种种实践活动,为后来的改革留下历史起点…为广开中国的民智而介绍西方的社会知识和自然科学知识。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

地位:

意义:①

②

《少年中国说》(节选)

……少年智则国智,少年富则国富;少年强则国强,少年独立则国独立;少年自由则国自由;少年进步则国进步;少年胜于欧洲,则国胜于欧洲;少年雄于地球,则国雄于地球。

红日初升,其道大光。河出伏流,一泻汪洋。潜龙腾渊,鳞爪飞扬。乳虎啸谷,百兽震惶。鹰隼试翼,风尘翕张。奇花初胎,矞矞皇皇。干将发硎,有作其芒。天戴其苍,地履其黄。纵有千古,横有八荒。前途似海,来日方长。美哉我少年中国,与天不老!壮哉我中国少年,与国无疆!……

写于1900年,戊戌变法失败后。

梁启超

(1873—1929)

歌曲《少年中国说》,张杰,发行于2021年

昨日中国

今日中国

谭嗣同一生并没有看到他的少年中国,但他有两个学生:一个叫蔡锷,一个叫杨昌济。蔡锷有一个学生叫朱德,杨昌济有一个学生叫毛泽东。人间正道是沧桑,少年中国最终在他们脚下实现……

产生了广泛而持久的影响

变法经过

变法背景

变法影响

变法结果

本课小结

甲午战败,民族危机空前严重

封建顽固派进行阻挠破坏

发生

发展

高潮

结局

公车上书揭开序幕

创办报刊组织学会

百日维新1898

戊戌政变

变法失败

背景

中国近代第一次思想解放运动

一场资产阶级改良运动

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹