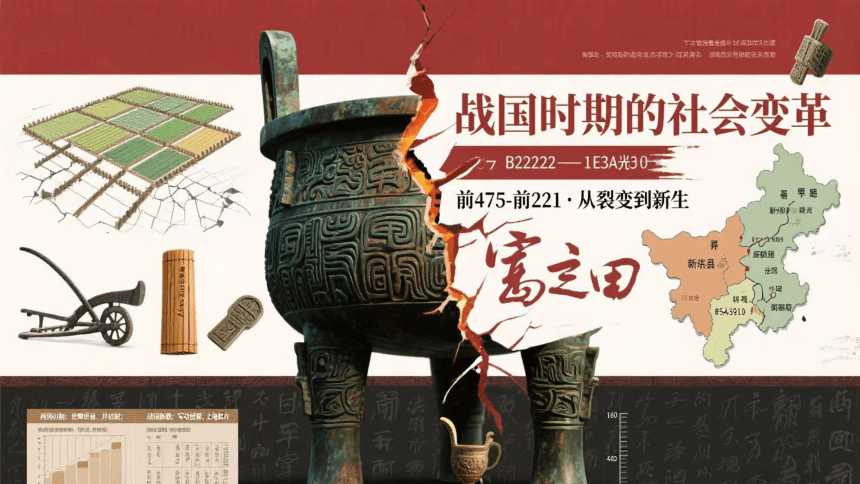

第6课 战国时期的社会变革【课件】

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

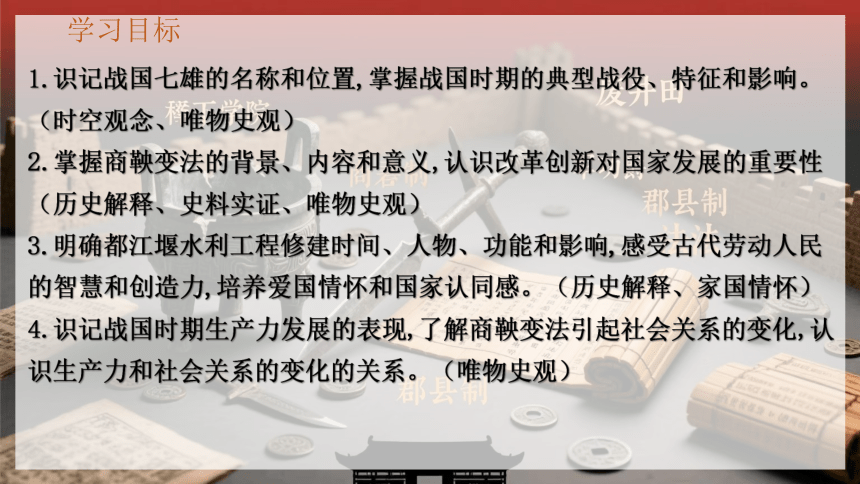

1.识记战国七雄的名称和位置,掌握战国时期的典型战役、特征和影响。

(时空观念、唯物史观)

2.掌握商鞅变法的背景、内容和意义,认识改革创新对国家发展的重要性

(历史解释、史料实证、唯物史观)

3.明确都江堰水利工程修建时间、人物、功能和影响,感受古代劳动人民的智慧和创造力,培养爱国情怀和国家认同感。(历史解释、家国情怀)

4.识记战国时期生产力发展的表现,了解商鞅变法引起社会关系的变化,认识生产力和社会关系的变化的关系。(唯物史观)

学习目标

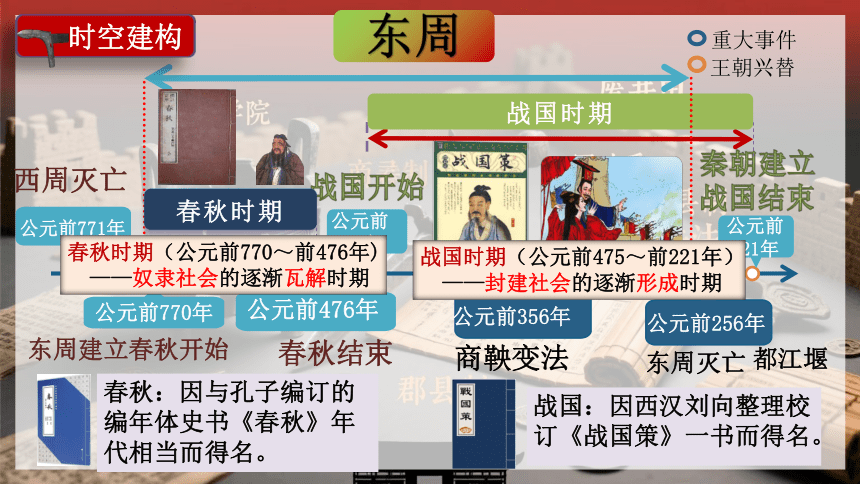

公元前771年

西周灭亡

王朝兴替

重大事件

公元前770年

东周建立春秋开始

公元前476年

春秋结束

公元前475年

战国开始

公元前221年

秦朝建立

战国结束

公元前356年

商鞅变法

春秋时期

战国时期

东周

公元前256年

东周灭亡

都江堰

时空建构

春秋:因与孔子编订的编年体史书《春秋》年代相当而得名。

战国:因西汉刘向整理校订《战国策》一书而得名。

春秋时期(公元前770~前476年)

——奴隶社会的逐渐瓦解时期

战国时期(公元前475~前221年)

——封建社会的逐渐形成时期

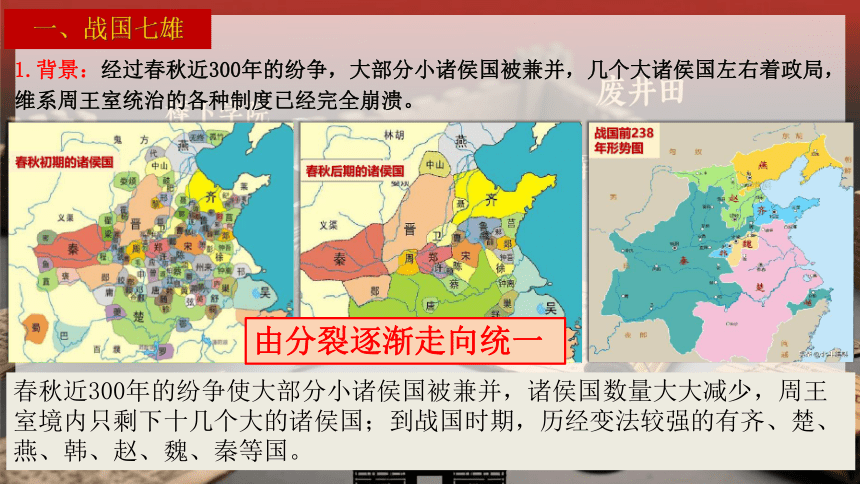

春秋近300年的纷争使大部分小诸侯国被兼并,诸侯国数量大大减少,周王室境内只剩下十几个大的诸侯国;到战国时期,历经变法较强的有齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦等国。

由分裂逐渐走向统一

一、战国七雄

1.背景:经过春秋近300年的纷争,大部分小诸侯国被兼并,几个大诸侯国左右着政局,

维系周王室统治的各种制度已经完全崩溃。

一、战国七雄

汉 水

江 水

河 水

淮 水

渭 水

渤海

东海

战国七雄形势图

周王城

封国都邑

临淄

郢

咸阳

蓟

大梁

郑

洛阳

1

2

3

4

5

6

7

燕

齐

楚

秦

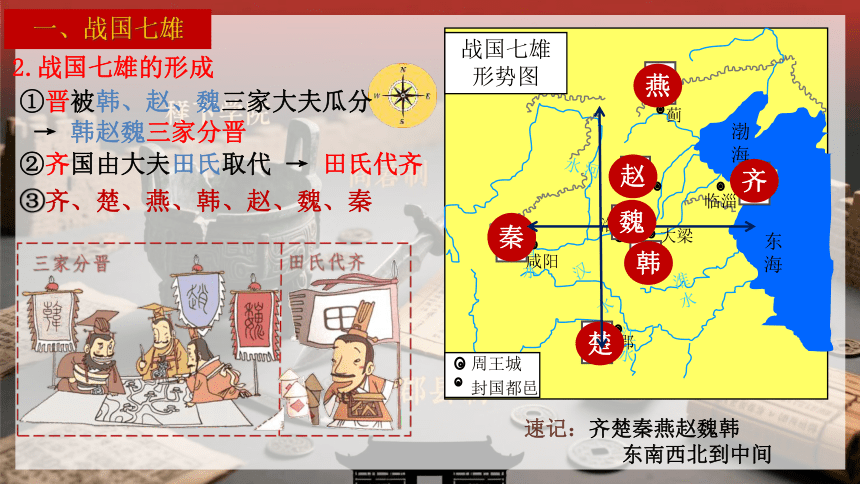

速记:齐楚秦燕赵魏韩

东南西北到中间

韩

赵

魏

2.战国七雄的形成

①晋被韩、赵、魏三家大夫瓜分

→ 韩赵魏三家分晋

②齐国由大夫田氏取代 → 田氏代齐

③齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦

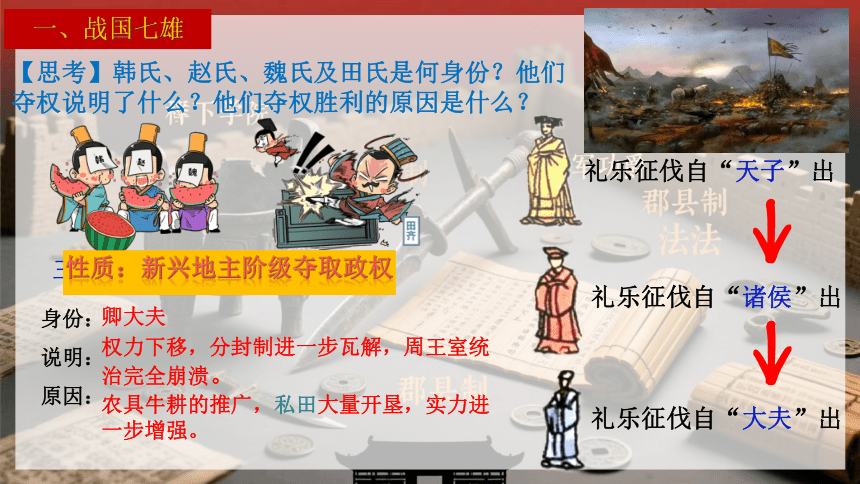

【思考】韩氏、赵氏、魏氏及田氏是何身份?他们夺权说明了什么?他们夺权胜利的原因是什么?

三家分晋

田氏代齐

卿大夫

农具牛耕的推广,私田大量开垦,实力进一步增强。

权力下移,分封制进一步瓦解,周王室统治完全崩溃。

身份:

说明:

原因:

礼乐征伐自“天子”出

礼乐征伐自“诸侯”出

礼乐征伐自“大夫”出

性质:新兴地主阶级夺取政权

一、战国七雄

东南西北到中间

齐楚秦燕赵魏韩

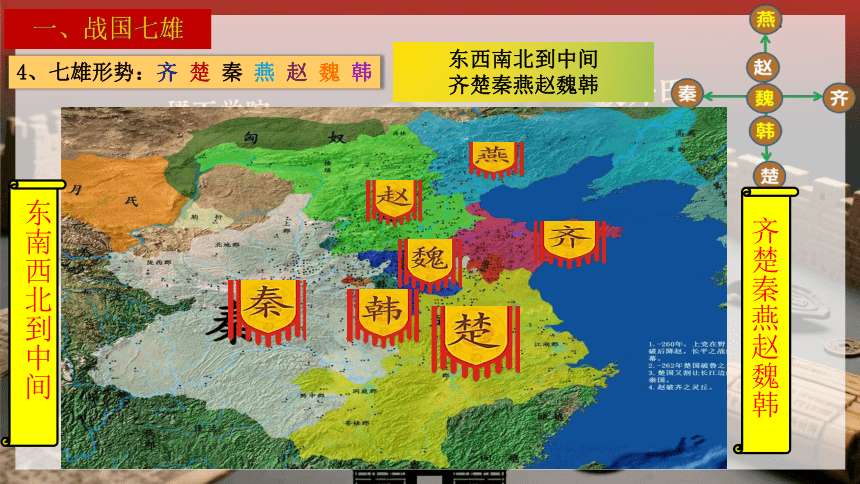

4、七雄形势:齐 楚 秦 燕 赵 魏 韩

东西南北到中间

齐楚秦燕赵魏韩

一、战国七雄

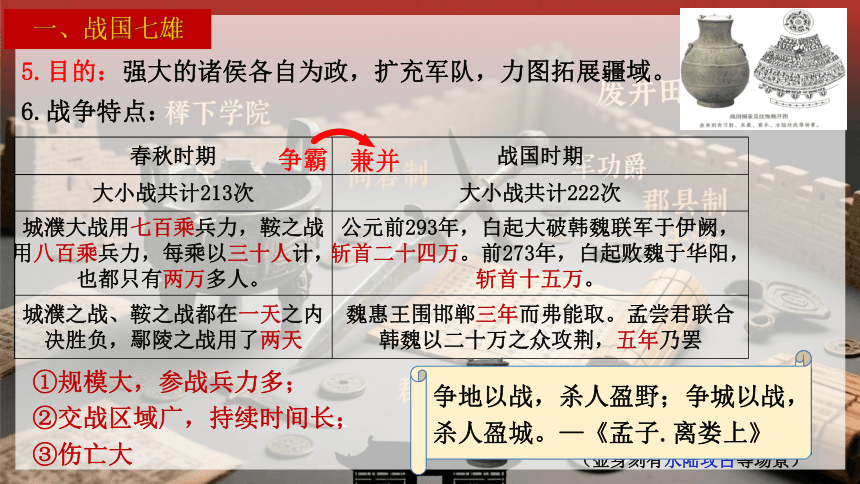

6.战争特点:

春秋时期 战国时期

大小战共计213次 大小战共计222次

城濮大战用七百乘兵力,鞍之战用八百乘兵力,每乘以三十人计,也都只有两万多人。 公元前293年,白起大破韩魏联军于伊阙,斩首二十四万。前273年,白起败魏于华阳,斩首十五万。

城濮之战、鞍之战都在一天之内决胜负,鄢陵之战用了两天 魏惠王围邯郸三年而弗能取。孟尝君联合韩魏以二十万之众攻荆,五年乃罢

①规模大,参战兵力多;

②交战区域广,持续时间长;

③伤亡大

战国铜壶及纹饰展示图

(壶身刻有水陆攻占等场景)

争霸

兼并

争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城。—《孟子.离娄上》

一、战国七雄

5.目的:强大的诸侯各自为政,扩充军队,力图拓展疆域。

8.性质:带有统一战争性质的兼并战争。

9.过程:七雄之间的兼并战争连绵不断,越来越激烈。战国中期以后,各诸侯国的势力此消彼长,魏齐赵秦先后崛起,其他几国逐渐衰落

一、战国七雄

7.主要战役:桂陵之战、马陵之战、长平之战

战役 交战双方 典故 结果

齐魏 魏国遭受重创

齐魏 齐国强大起来

赵秦 秦国后来居上

六国无力抗秦

桂陵之战

马陵之战

长平之战

围魏救赵

减灶诱敌

纸上谈兵

长平之战

典故:纸上谈兵

桂陵之战

典故:围魏救赵

马陵之战

典故:增兵减灶

前262年—前260年,秦国与赵国军队在赵国长平进行战略决战。秦国军队前后斩杀赵国士兵45万人,秦国大胜。赵国元气大伤,再也无力单独和秦国全方位对抗。

此战后秦国的统一只是时间问题。

周显王十五年(公元前354年),魏围攻赵都邯郸,次年赵向齐求救。

齐王命田忌、孙膑率军援救。孙膑认为魏以精锐攻赵,国内空虚,遂引兵攻魏都大梁(今河南开封)。果然诱使魏将庞涓赶回应战。孙膑又在桂陵(今河南长垣)伏袭,大败魏军,并生擒庞涓。

周显王二十八年(公元前341年),魏国围攻韩国,韩国向齐国求救。

齐威王以田盼为主将,田婴,田忌为副将,孙膑为军师,运用“围魏救赵”战法,率军直趋魏都大梁,诱使魏军回救,以解韩国之困。又用“减灶示弱”的方法,打败魏军10万人,并俘虏魏太子申。经此一战,魏国失去霸主地位。

白起

赵括

秦

vs

赵

庞涓

孙膑

魏

vs

齐

赵

庞涓

孙膑

魏

vs

齐

韩

山西高平市,战国时期长平之战遗址尸骨坑

一、战国七雄

不同:①春秋时代的争霸战争,军队数量较少,往往一天就能决定胜负,强者通过召集会盟确立霸主地位,政治意味强烈,齐桓公称霸就是典型代表。

②战国兼并战争,动辄几十万大军上阵,有时攻守持续几个月,死伤几万、几十万人,战争的残酷性尽显。

思考问题:春秋时代的争霸战争和战国时代的兼并战争,有什么不同?

春秋的特点是争霸,战国的特点是兼并。通过争霸和兼并,中国逐渐走向统一。

一、战国七雄

6.战争影响:

任务:阅读史料,结合教材,你如何评价战国时期兼并战争的影响?

材料一:争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城。

——《孟子·离娄上》

材料二:战国的历史,就是这七个诸侯国不断进行兼并战争、比拼国力的历史。而历史就在长平之战这里开始转折,统一的趋势越来越明显,秦国势如破竹,统一六国已经指日可待。

——《中国通史·第一卷》

积极:为结束分裂,实现统一奠定了基础。

消极:为人民生命财产带来巨大损失,给社会生产带来巨大的破坏。

战国七雄实力排名

一、战国七雄

(诸侯王)我太难了,生存不易啊!每天提心吊胆怕被灭掉,我该怎么办??

二、商鞅变法

1.阅读课本及相关史事,了解各国变法的状况

相关史事

战国中期,赵国国君赵武灵王学习北方游牧民族,组建骑兵部队,并且命部下穿着上衣下裤的胡服,以便骑乘。自胡服骑射以后,赵国军事实力增强、涌现出廉颇、李牧、赵奢等诸多名将,成为战国后期六国中唯一能与秦国抗衡的劲敌。

燕昭王

乐毅改革

赵武灵王

胡服骑射

齐威王

邹忌改革

楚悼王

吴起变法

韩昭侯

申不害改革

魏文侯

李悝变法

秦孝公

商鞅变法

改革已经是大势所趋,是顺应时代发展的潮流

成效最大

二、商鞅变法

2.商鞅变法的目的

●秦国商鞅变法的目的是什么?

出生于卫国,又称卫鞅、公孙鞅,后因功被秦国封于商,故称商鞅。

治世不一道便国不法古

《求贤令》

诸侯卑秦,丑莫大焉……寡人思念先君之意,常痛于心。宾客群臣有能出奇计强秦者,吾且尊官,与之分土。

公元前356年,秦孝公任用商鞅主持变法。

商鞅变法的目的:

富国强兵,在兼并战争中取胜。

二、商鞅变法

3.根据情境对话,探讨都是哪些商鞅变法的内容?

大秦交流群(5)

农民

祝贺战士,同魏国这一仗,立了大功,县令赏了你二级爵位和九亩田宅,过去只有贵族老爷才有资格享受这些。

地主

新法实施以来,我心里踏实多了。又买了几十亩良田,租了出去,粮食吃不完,租金用不完。日子太舒心了。

贵族

哼、你们倒是高兴了,我出生贵族,本该享有特权,但现在却失去了这些权利。这该死的商鞅,我与你势不两立。

战士

同贺同贺,记得去年你向国家交了那么多粮食,不也被县令奖励免除徭役了吗?

县令

最近忙的焦头烂额,忙着登记百姓的户籍信息,处理各种打架斗殴的事。

奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地

奖励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役

废除井田制,允许土地自由买卖

1.确立县制,由国君直接派官吏治理 2.改革户籍制度,加强对人民的管理

3.严明法度,禁止私斗

废除贵族的世袭特权

提高军队战斗力

提高农业生产积极性

确立了封建土地私有制

有利于稳定社会秩序

打击旧贵族势力

二、商鞅变法

内容 作用

政治 1.确立县制,由国君直接派官吏治理

2.废除贵族的世袭特权

3.改革户籍制度,加强对人民的管理

4.严明法度,禁止私斗 经济 1.废除井田制,允许土地自由买卖

2.鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役

3.统一度量衡 军事 奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地

加强中央对地方的控制。对后世影响最深远。

损害旧贵族的利益,有利于新贵族集权

加强对人民的管理,

稳定社会秩序

建立封建土地私有制(最能体现变法性质)

体现重农抑商的思想,促进经济发展

提高军队战斗力

二、商鞅变法

4.结合材料,探究商鞅变法的影响

材料一:“商鞅相孝公,为秦开帝业。”(《论衡·书解篇》)

材料二: 司马迁在《史记》中记载:战场上的秦军竟然袒胸赤膊,誓死奋战,索性连仅有的铠甲也脱掉了。

材料三:经过商鞅变法,秦国在经济上,改变了旧有的生产关系,废井田开阡陌,从根本上确立了土地私有制;在政治上,打击并瓦解了旧的血缘宗法制度,使国家机制更加健全,中央集权制度的建设从此开始...为秦的下一步的战略发展创造了有利的条件,为统一全国奠定了基础。

变法使秦国的政治、经济、文化、社会生活面貌有了根本的改变,综合国力大为增强,提高了军队战斗力,一跃而成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一中国奠定了基础。

二、商鞅变法

4.结合材料,探究商鞅变法的启示

《史记》记载,秦孝公死后,守旧的贵族诬告商鞅“谋反”,结果商鞅被处死,但“商鞅虽死秦法犹存”。请大家议一议,商鞅变法是成功了还是失败了,为什么?商鞅变法对后世有什么启示?对现实有什么借鉴意义?

1.改革顺应时代潮流,符合社会发展规律,适应国家发展的需要

2.改革要符合人民利益,得到了人民的支持;

3.改革需要统治者(秦孝公)的支持,

4.商鞅非凡的才能和决心。

学习任务三 战国时期的经济发展

1.识读图片、分析史料,结合教材知识,指出战国时期农业、手工业和商业发展的表现。

农业:

铁器的使用日趋普遍,牛耕得到进一步推广

战国时期的双镰铁范

手工业:

手工业分工,更加细密

商业:

日益发达,货币流通广泛,各地涌现出一批人口众多,商贾云集的中心城市

铜冰鉴,中间有夹层,可放冰块,是战国时期贵族使用的青铜冰酒器,是已考古发现的最早“冰箱”

2.观看视频《都江堰水利工程原理》和都江堰示意图,分析史料并结合教材知识,指出都江堰的修筑时间、地点、主持修建者、评价。

公元前256年

秦国郡守李冰

成都附近的岷江

4.评价

①都江堰是一座综合性水利工程,它使提防、分洪、排沙、控流等功效合称为一个系统,由渠首和灌溉网两大系统工程构成,发挥出防洪、灌溉、水运等多方面作用,建成之后成都平原成为沃野。

②2200多年来,都江堰一直发挥着巨大的作用,这在世界水利史上绝无仅有,是我国古代劳动人民杰出智慧和勤劳精神的集中体现。

1.时间

2.人物

3.地点

水旱从人,不知饥谨,时无荒年,天下谓之“天府”也。

——《华阳国志》

【史料实证】

课堂小结

经济

商鞅变法

战国七雄

七雄:齐楚秦燕赵魏韩(三家分晋、田氏代齐)

战役:桂陵之战、马陵之战、长平之战

根本原因:铁制农具和牛耕的使用进一步推广,社会生产力水平不断提高

目的:以求富国强兵,在兼并战争中取胜。

影响:使秦国的政治、经济、文化、社会生活面貌有了根本的改变,综合国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一全国奠定了基础。

时间:公元前356年,人物:秦孝公、商鞅

都江堰

时间:公元前256人物:秦国李冰

地点:成都的岷江作用:防洪、灌溉、水运等。

铁农具牛耕

生产力发展

军事

政治

秦国实力最强

课堂巩固

1.(2024·四川泸州·中考真题)从春秋到战国,民族关系出现了重要变化。春秋时期还属于“四夷”的秦、楚等国,在战国时期已经认同于华夏,中原诸国也承认了秦、楚是华夏族的组成部分,与齐、燕、赵、魏、韩并称七雄,形成七个地区性的多民族国家。这表明( )

A.华夏认同观念得到发展 B.百家争鸣繁荣局面出现

C.诸侯国之间的矛盾消除 D.统一多民族封建国家建立

A

课堂巩固

2.(2024·黑龙江牡丹江·中考真题)“孝公即位之后,用了商鞅,定了变法之令,把全国的人,都驱到‘农战’一途,于是秦国的国势,就骤然强盛起来了。”由此可见秦国国势的强盛源于( )

A.建立县制 B.严明法度 C.奖励耕战 D.废除特权

C

课堂巩固

3.(2024·四川眉山·中考真题)1975年12月,湖北云梦睡虎地四号秦墓中出土了两件木牍。木牍是战国晚期参加伐楚的秦军士兵黑夫兄弟写给长兄的家书。在家书里,他们特地询问,因杀敌立功而晋升爵位的立功文书是否收到,相关待遇是否落实。这封家书佐证了商鞅变法( )

A.建立县制 B.奖励军功 C.鼓励耕织 D.废除特权

B

1.识记战国七雄的名称和位置,掌握战国时期的典型战役、特征和影响。

(时空观念、唯物史观)

2.掌握商鞅变法的背景、内容和意义,认识改革创新对国家发展的重要性

(历史解释、史料实证、唯物史观)

3.明确都江堰水利工程修建时间、人物、功能和影响,感受古代劳动人民的智慧和创造力,培养爱国情怀和国家认同感。(历史解释、家国情怀)

4.识记战国时期生产力发展的表现,了解商鞅变法引起社会关系的变化,认识生产力和社会关系的变化的关系。(唯物史观)

学习目标

公元前771年

西周灭亡

王朝兴替

重大事件

公元前770年

东周建立春秋开始

公元前476年

春秋结束

公元前475年

战国开始

公元前221年

秦朝建立

战国结束

公元前356年

商鞅变法

春秋时期

战国时期

东周

公元前256年

东周灭亡

都江堰

时空建构

春秋:因与孔子编订的编年体史书《春秋》年代相当而得名。

战国:因西汉刘向整理校订《战国策》一书而得名。

春秋时期(公元前770~前476年)

——奴隶社会的逐渐瓦解时期

战国时期(公元前475~前221年)

——封建社会的逐渐形成时期

春秋近300年的纷争使大部分小诸侯国被兼并,诸侯国数量大大减少,周王室境内只剩下十几个大的诸侯国;到战国时期,历经变法较强的有齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦等国。

由分裂逐渐走向统一

一、战国七雄

1.背景:经过春秋近300年的纷争,大部分小诸侯国被兼并,几个大诸侯国左右着政局,

维系周王室统治的各种制度已经完全崩溃。

一、战国七雄

汉 水

江 水

河 水

淮 水

渭 水

渤海

东海

战国七雄形势图

周王城

封国都邑

临淄

郢

咸阳

蓟

大梁

郑

洛阳

1

2

3

4

5

6

7

燕

齐

楚

秦

速记:齐楚秦燕赵魏韩

东南西北到中间

韩

赵

魏

2.战国七雄的形成

①晋被韩、赵、魏三家大夫瓜分

→ 韩赵魏三家分晋

②齐国由大夫田氏取代 → 田氏代齐

③齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦

【思考】韩氏、赵氏、魏氏及田氏是何身份?他们夺权说明了什么?他们夺权胜利的原因是什么?

三家分晋

田氏代齐

卿大夫

农具牛耕的推广,私田大量开垦,实力进一步增强。

权力下移,分封制进一步瓦解,周王室统治完全崩溃。

身份:

说明:

原因:

礼乐征伐自“天子”出

礼乐征伐自“诸侯”出

礼乐征伐自“大夫”出

性质:新兴地主阶级夺取政权

一、战国七雄

东南西北到中间

齐楚秦燕赵魏韩

4、七雄形势:齐 楚 秦 燕 赵 魏 韩

东西南北到中间

齐楚秦燕赵魏韩

一、战国七雄

6.战争特点:

春秋时期 战国时期

大小战共计213次 大小战共计222次

城濮大战用七百乘兵力,鞍之战用八百乘兵力,每乘以三十人计,也都只有两万多人。 公元前293年,白起大破韩魏联军于伊阙,斩首二十四万。前273年,白起败魏于华阳,斩首十五万。

城濮之战、鞍之战都在一天之内决胜负,鄢陵之战用了两天 魏惠王围邯郸三年而弗能取。孟尝君联合韩魏以二十万之众攻荆,五年乃罢

①规模大,参战兵力多;

②交战区域广,持续时间长;

③伤亡大

战国铜壶及纹饰展示图

(壶身刻有水陆攻占等场景)

争霸

兼并

争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城。—《孟子.离娄上》

一、战国七雄

5.目的:强大的诸侯各自为政,扩充军队,力图拓展疆域。

8.性质:带有统一战争性质的兼并战争。

9.过程:七雄之间的兼并战争连绵不断,越来越激烈。战国中期以后,各诸侯国的势力此消彼长,魏齐赵秦先后崛起,其他几国逐渐衰落

一、战国七雄

7.主要战役:桂陵之战、马陵之战、长平之战

战役 交战双方 典故 结果

齐魏 魏国遭受重创

齐魏 齐国强大起来

赵秦 秦国后来居上

六国无力抗秦

桂陵之战

马陵之战

长平之战

围魏救赵

减灶诱敌

纸上谈兵

长平之战

典故:纸上谈兵

桂陵之战

典故:围魏救赵

马陵之战

典故:增兵减灶

前262年—前260年,秦国与赵国军队在赵国长平进行战略决战。秦国军队前后斩杀赵国士兵45万人,秦国大胜。赵国元气大伤,再也无力单独和秦国全方位对抗。

此战后秦国的统一只是时间问题。

周显王十五年(公元前354年),魏围攻赵都邯郸,次年赵向齐求救。

齐王命田忌、孙膑率军援救。孙膑认为魏以精锐攻赵,国内空虚,遂引兵攻魏都大梁(今河南开封)。果然诱使魏将庞涓赶回应战。孙膑又在桂陵(今河南长垣)伏袭,大败魏军,并生擒庞涓。

周显王二十八年(公元前341年),魏国围攻韩国,韩国向齐国求救。

齐威王以田盼为主将,田婴,田忌为副将,孙膑为军师,运用“围魏救赵”战法,率军直趋魏都大梁,诱使魏军回救,以解韩国之困。又用“减灶示弱”的方法,打败魏军10万人,并俘虏魏太子申。经此一战,魏国失去霸主地位。

白起

赵括

秦

vs

赵

庞涓

孙膑

魏

vs

齐

赵

庞涓

孙膑

魏

vs

齐

韩

山西高平市,战国时期长平之战遗址尸骨坑

一、战国七雄

不同:①春秋时代的争霸战争,军队数量较少,往往一天就能决定胜负,强者通过召集会盟确立霸主地位,政治意味强烈,齐桓公称霸就是典型代表。

②战国兼并战争,动辄几十万大军上阵,有时攻守持续几个月,死伤几万、几十万人,战争的残酷性尽显。

思考问题:春秋时代的争霸战争和战国时代的兼并战争,有什么不同?

春秋的特点是争霸,战国的特点是兼并。通过争霸和兼并,中国逐渐走向统一。

一、战国七雄

6.战争影响:

任务:阅读史料,结合教材,你如何评价战国时期兼并战争的影响?

材料一:争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城。

——《孟子·离娄上》

材料二:战国的历史,就是这七个诸侯国不断进行兼并战争、比拼国力的历史。而历史就在长平之战这里开始转折,统一的趋势越来越明显,秦国势如破竹,统一六国已经指日可待。

——《中国通史·第一卷》

积极:为结束分裂,实现统一奠定了基础。

消极:为人民生命财产带来巨大损失,给社会生产带来巨大的破坏。

战国七雄实力排名

一、战国七雄

(诸侯王)我太难了,生存不易啊!每天提心吊胆怕被灭掉,我该怎么办??

二、商鞅变法

1.阅读课本及相关史事,了解各国变法的状况

相关史事

战国中期,赵国国君赵武灵王学习北方游牧民族,组建骑兵部队,并且命部下穿着上衣下裤的胡服,以便骑乘。自胡服骑射以后,赵国军事实力增强、涌现出廉颇、李牧、赵奢等诸多名将,成为战国后期六国中唯一能与秦国抗衡的劲敌。

燕昭王

乐毅改革

赵武灵王

胡服骑射

齐威王

邹忌改革

楚悼王

吴起变法

韩昭侯

申不害改革

魏文侯

李悝变法

秦孝公

商鞅变法

改革已经是大势所趋,是顺应时代发展的潮流

成效最大

二、商鞅变法

2.商鞅变法的目的

●秦国商鞅变法的目的是什么?

出生于卫国,又称卫鞅、公孙鞅,后因功被秦国封于商,故称商鞅。

治世不一道便国不法古

《求贤令》

诸侯卑秦,丑莫大焉……寡人思念先君之意,常痛于心。宾客群臣有能出奇计强秦者,吾且尊官,与之分土。

公元前356年,秦孝公任用商鞅主持变法。

商鞅变法的目的:

富国强兵,在兼并战争中取胜。

二、商鞅变法

3.根据情境对话,探讨都是哪些商鞅变法的内容?

大秦交流群(5)

农民

祝贺战士,同魏国这一仗,立了大功,县令赏了你二级爵位和九亩田宅,过去只有贵族老爷才有资格享受这些。

地主

新法实施以来,我心里踏实多了。又买了几十亩良田,租了出去,粮食吃不完,租金用不完。日子太舒心了。

贵族

哼、你们倒是高兴了,我出生贵族,本该享有特权,但现在却失去了这些权利。这该死的商鞅,我与你势不两立。

战士

同贺同贺,记得去年你向国家交了那么多粮食,不也被县令奖励免除徭役了吗?

县令

最近忙的焦头烂额,忙着登记百姓的户籍信息,处理各种打架斗殴的事。

奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地

奖励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役

废除井田制,允许土地自由买卖

1.确立县制,由国君直接派官吏治理 2.改革户籍制度,加强对人民的管理

3.严明法度,禁止私斗

废除贵族的世袭特权

提高军队战斗力

提高农业生产积极性

确立了封建土地私有制

有利于稳定社会秩序

打击旧贵族势力

二、商鞅变法

内容 作用

政治 1.确立县制,由国君直接派官吏治理

2.废除贵族的世袭特权

3.改革户籍制度,加强对人民的管理

4.严明法度,禁止私斗 经济 1.废除井田制,允许土地自由买卖

2.鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役

3.统一度量衡 军事 奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地

加强中央对地方的控制。对后世影响最深远。

损害旧贵族的利益,有利于新贵族集权

加强对人民的管理,

稳定社会秩序

建立封建土地私有制(最能体现变法性质)

体现重农抑商的思想,促进经济发展

提高军队战斗力

二、商鞅变法

4.结合材料,探究商鞅变法的影响

材料一:“商鞅相孝公,为秦开帝业。”(《论衡·书解篇》)

材料二: 司马迁在《史记》中记载:战场上的秦军竟然袒胸赤膊,誓死奋战,索性连仅有的铠甲也脱掉了。

材料三:经过商鞅变法,秦国在经济上,改变了旧有的生产关系,废井田开阡陌,从根本上确立了土地私有制;在政治上,打击并瓦解了旧的血缘宗法制度,使国家机制更加健全,中央集权制度的建设从此开始...为秦的下一步的战略发展创造了有利的条件,为统一全国奠定了基础。

变法使秦国的政治、经济、文化、社会生活面貌有了根本的改变,综合国力大为增强,提高了军队战斗力,一跃而成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一中国奠定了基础。

二、商鞅变法

4.结合材料,探究商鞅变法的启示

《史记》记载,秦孝公死后,守旧的贵族诬告商鞅“谋反”,结果商鞅被处死,但“商鞅虽死秦法犹存”。请大家议一议,商鞅变法是成功了还是失败了,为什么?商鞅变法对后世有什么启示?对现实有什么借鉴意义?

1.改革顺应时代潮流,符合社会发展规律,适应国家发展的需要

2.改革要符合人民利益,得到了人民的支持;

3.改革需要统治者(秦孝公)的支持,

4.商鞅非凡的才能和决心。

学习任务三 战国时期的经济发展

1.识读图片、分析史料,结合教材知识,指出战国时期农业、手工业和商业发展的表现。

农业:

铁器的使用日趋普遍,牛耕得到进一步推广

战国时期的双镰铁范

手工业:

手工业分工,更加细密

商业:

日益发达,货币流通广泛,各地涌现出一批人口众多,商贾云集的中心城市

铜冰鉴,中间有夹层,可放冰块,是战国时期贵族使用的青铜冰酒器,是已考古发现的最早“冰箱”

2.观看视频《都江堰水利工程原理》和都江堰示意图,分析史料并结合教材知识,指出都江堰的修筑时间、地点、主持修建者、评价。

公元前256年

秦国郡守李冰

成都附近的岷江

4.评价

①都江堰是一座综合性水利工程,它使提防、分洪、排沙、控流等功效合称为一个系统,由渠首和灌溉网两大系统工程构成,发挥出防洪、灌溉、水运等多方面作用,建成之后成都平原成为沃野。

②2200多年来,都江堰一直发挥着巨大的作用,这在世界水利史上绝无仅有,是我国古代劳动人民杰出智慧和勤劳精神的集中体现。

1.时间

2.人物

3.地点

水旱从人,不知饥谨,时无荒年,天下谓之“天府”也。

——《华阳国志》

【史料实证】

课堂小结

经济

商鞅变法

战国七雄

七雄:齐楚秦燕赵魏韩(三家分晋、田氏代齐)

战役:桂陵之战、马陵之战、长平之战

根本原因:铁制农具和牛耕的使用进一步推广,社会生产力水平不断提高

目的:以求富国强兵,在兼并战争中取胜。

影响:使秦国的政治、经济、文化、社会生活面貌有了根本的改变,综合国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一全国奠定了基础。

时间:公元前356年,人物:秦孝公、商鞅

都江堰

时间:公元前256人物:秦国李冰

地点:成都的岷江作用:防洪、灌溉、水运等。

铁农具牛耕

生产力发展

军事

政治

秦国实力最强

课堂巩固

1.(2024·四川泸州·中考真题)从春秋到战国,民族关系出现了重要变化。春秋时期还属于“四夷”的秦、楚等国,在战国时期已经认同于华夏,中原诸国也承认了秦、楚是华夏族的组成部分,与齐、燕、赵、魏、韩并称七雄,形成七个地区性的多民族国家。这表明( )

A.华夏认同观念得到发展 B.百家争鸣繁荣局面出现

C.诸侯国之间的矛盾消除 D.统一多民族封建国家建立

A

课堂巩固

2.(2024·黑龙江牡丹江·中考真题)“孝公即位之后,用了商鞅,定了变法之令,把全国的人,都驱到‘农战’一途,于是秦国的国势,就骤然强盛起来了。”由此可见秦国国势的强盛源于( )

A.建立县制 B.严明法度 C.奖励耕战 D.废除特权

C

课堂巩固

3.(2024·四川眉山·中考真题)1975年12月,湖北云梦睡虎地四号秦墓中出土了两件木牍。木牍是战国晚期参加伐楚的秦军士兵黑夫兄弟写给长兄的家书。在家书里,他们特地询问,因杀敌立功而晋升爵位的立功文书是否收到,相关待遇是否落实。这封家书佐证了商鞅变法( )

A.建立县制 B.奖励军功 C.鼓励耕织 D.废除特权

B

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史