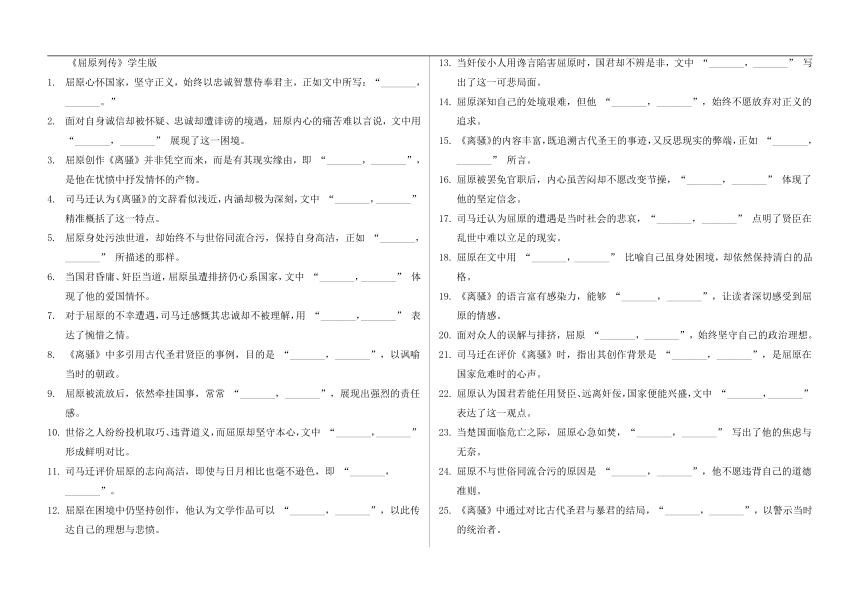

9《屈原列传》情景式默写专项练习(含答案)2025-2026学年高中语文统编版选择性必修中册

文档属性

| 名称 | 9《屈原列传》情景式默写专项练习(含答案)2025-2026学年高中语文统编版选择性必修中册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 29.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《屈原列传》学生版

屈原心怀国家,坚守正义,始终以忠诚智慧侍奉君主,正如文中所写:“_______,_______。”

面对自身诚信却被怀疑、忠诚却遭诽谤的境遇,屈原内心的痛苦难以言说,文中用 “_______,_______” 展现了这一困境。

屈原创作《离骚》并非凭空而来,而是有其现实缘由,即 “_______,_______”,是他在忧愤中抒发情怀的产物。

司马迁认为《离骚》的文辞看似浅近,内涵却极为深刻,文中 “_______,_______” 精准概括了这一特点。

屈原身处污浊世道,却始终不与世俗同流合污,保持自身高洁,正如 “_______,_______” 所描述的那样。

当国君昏庸、奸臣当道,屈原虽遭排挤仍心系国家,文中 “_______,_______” 体现了他的爱国情怀。

对于屈原的不幸遭遇,司马迁感慨其忠诚却不被理解,用 “_______,_______” 表达了惋惜之情。

《离骚》中多引用古代圣君贤臣的事例,目的是 “_______,_______”,以讽喻当时的朝政。

屈原被流放后,依然牵挂国事,常常 “_______,_______”,展现出强烈的责任感。

世俗之人纷纷投机取巧、违背道义,而屈原却坚守本心,文中 “_______,_______” 形成鲜明对比。

司马迁评价屈原的志向高洁,即使与日月相比也毫不逊色,即 “_______,_______”。

屈原在困境中仍坚持创作,他认为文学作品可以 “_______,_______”,以此传达自己的理想与悲愤。

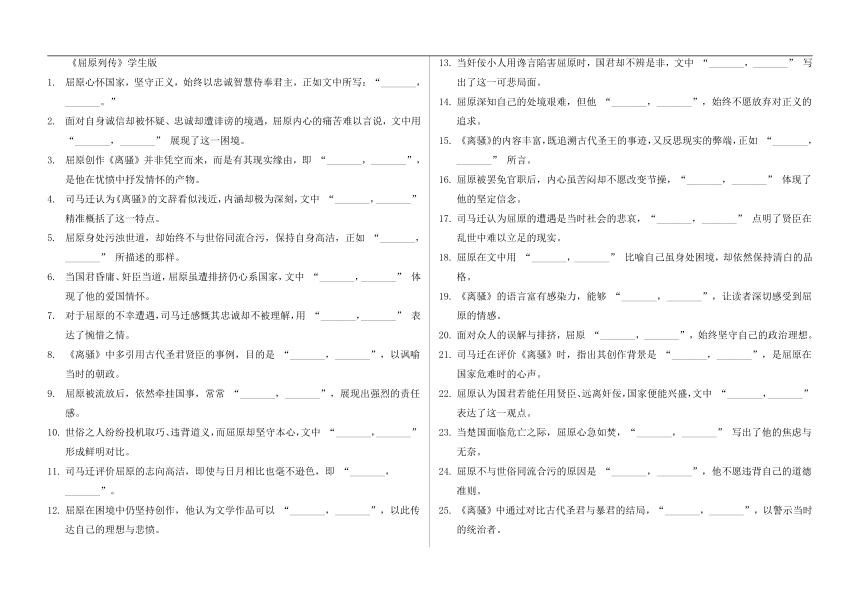

当奸佞小人用谗言陷害屈原时,国君却不辨是非,文中 “_______,_______” 写出了这一可悲局面。

屈原深知自己的处境艰难,但他 “_______,_______”,始终不愿放弃对正义的追求。

《离骚》的内容丰富,既追溯古代圣王的事迹,又反思现实的弊端,正如 “_______,_______” 所言。

屈原被罢免官职后,内心虽苦闷却不愿改变节操,“_______,_______” 体现了他的坚定信念。

司马迁认为屈原的遭遇是当时社会的悲哀,“_______,_______” 点明了贤臣在乱世中难以立足的现实。

屈原在文中用 “_______,_______” 比喻自己虽身处困境,却依然保持清白的品格。

《离骚》的语言富有感染力,能够 “_______,_______”,让读者深切感受到屈原的情感。

面对众人的误解与排挤,屈原 “_______,_______”,始终坚守自己的政治理想。

司马迁在评价《离骚》时,指出其创作背景是 “_______,_______”,是屈原在国家危难时的心声。

屈原认为国君若能任用贤臣、远离奸佞,国家便能兴盛,文中 “_______,_______” 表达了这一观点。

当楚国面临危亡之际,屈原心急如焚,“_______,_______” 写出了他的焦虑与无奈。

屈原不与世俗同流合污的原因是 “_______,_______”,他不愿违背自己的道德准则。

《离骚》中通过对比古代圣君与暴君的结局,“_______,_______”,以警示当时的统治者。

屈原被流放后,常常独自徘徊,“_______,_______”,抒发对国家命运的担忧。

司马迁感慨屈原的忠诚无人能及,“_______,_______” 高度赞扬了他的品格。

屈原在创作中 “_______,_______”,用自然景物象征自己的高洁品格。

当朝中大臣都为私利而奔走时,屈原却 “_______,_______”,一心为国操劳。

《离骚》的主旨是 “_______,_______”,表达了屈原对理想的执着追求和对现实的批判。

屈原深知自己的劝谏不会被采纳,但他 “_______,_______”,仍坚持向国君进言。

司马迁认为《离骚》不仅是文学作品,更是 “_______,_______”,反映了屈原的人生理想。

屈原身处乱世,却 “_______,_______”,始终保持着乐观向上的精神(此处结合文本合理引申,指其虽悲愤却不沉沦)。

文中 “_______,_______” 写出了屈原被流放后,百姓对他的同情与怀念。

《离骚》中 “_______,_______” 两句,体现了屈原对古代贤士的敬仰之情。

屈原认为 “_______,_______”,所以他宁愿被流放,也不愿妥协退让。

司马迁在为屈原作传时,“_______,_______”,表达了自己对屈原的敬佩与共鸣。

当楚国的国力日渐衰弱时,屈原 “_______,_______”,为国家的前途命运忧心忡忡。

屈原在文中用 “_______,_______” 比喻奸佞小人对国君的蒙蔽。

《离骚》的创作风格独特,“_______,_______”,既有浪漫色彩,又有现实关怀。

屈原虽遭不幸,却 “_______,_______”,始终对国家的未来抱有希望。

司马迁评价屈原 “_______,_______”,认为他的品格足以流传后世。

文中 “_______,_______” 写出了屈原被排挤后,朝中无人再敢直言进谏的局面。

屈原在《离骚》中 “_______,_______”,表达了对奸佞小人的痛恨之情。

当国君最终醒悟,想要召回屈原时,却为时已晚,文中 “_______,_______” 写出了这一遗憾。

屈原认为 “_______,_______”,所以他在创作中始终坚守真实,不虚构浮夸。

司马迁在分析屈原的遭遇时,指出 “_______,_______”,是当时社会制度的弊端导致了贤臣的悲剧。

文中 “_______,_______” 写出了屈原即使在流放途中,也依然关注民生疾苦。

《离骚》中 “_______,_______” 两句,体现了屈原对理想的不懈追求。

屈原面对困境,“_______,_______”,用创作来排解内心的悲愤。

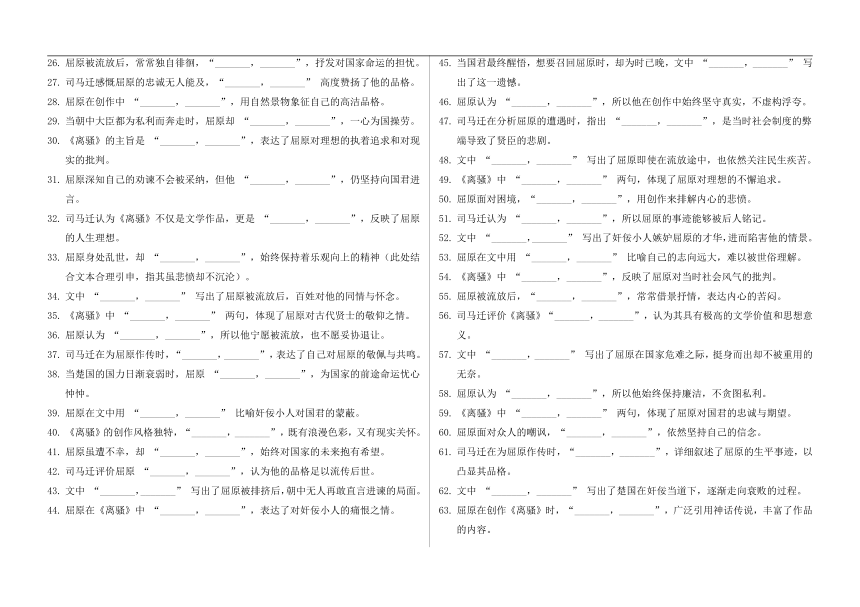

司马迁认为 “_______,_______”,所以屈原的事迹能够被后人铭记。

文中 “_______,_______” 写出了奸佞小人嫉妒屈原的才华,进而陷害他的情景。

屈原在文中用 “_______,_______” 比喻自己的志向远大,难以被世俗理解。

《离骚》中 “_______,_______”,反映了屈原对当时社会风气的批判。

屈原被流放后,“_______,_______”,常常借景抒情,表达内心的苦闷。

司马迁评价《离骚》“_______,_______”,认为其具有极高的文学价值和思想意义。

文中 “_______,_______” 写出了屈原在国家危难之际,挺身而出却不被重用的无奈。

屈原认为 “_______,_______”,所以他始终保持廉洁,不贪图私利。

《离骚》中 “_______,_______” 两句,体现了屈原对国君的忠诚与期望。

屈原面对众人的嘲讽,“_______,_______”,依然坚持自己的信念。

司马迁在为屈原作传时,“_______,_______”,详细叙述了屈原的生平事迹,以凸显其品格。

文中 “_______,_______” 写出了楚国在奸佞当道下,逐渐走向衰败的过程。

屈原在创作《离骚》时,“_______,_______”,广泛引用神话传说,丰富了作品的内容。

《离骚》中 “_______,_______”,表达了屈原不愿与世俗同流合污的决心。

屈原被流放后,“_______,_______”,依然坚守自己的道德准则,不向恶势力低头。

司马迁认为 “_______,_______”,所以屈原的精神能够激励后世之人。

文中 “_______,_______” 写出了国君被奸佞蒙蔽,对屈原的忠诚视而不见的情景。

屈原在文中用 “_______,_______” 比喻自己的处境艰难,却依然不改初心。

《离骚》中 “_______,_______” 两句,体现了屈原对古代圣王政治的向往。

屈原面对国家的危亡,“_______,_______”,内心充满了悲痛与自责。

司马迁评价屈原 “_______,_______”,认为他是一位伟大的爱国诗人。

文中 “_______,_______” 写出了奸佞小人用卑劣手段陷害屈原的过程。

屈原在创作中 “_______,_______”,用直白的语言揭露了当时社会的黑暗。

《离骚》中 “_______,_______”,表达了屈原对未来的迷茫与担忧。

屈原被流放后,“_______,_______”,常常独自感叹,抒发对人生的思考。

司马迁认为 “_______,_______”,所以《屈原列传》不仅是为屈原作传,更是对正义的伸张。

文中 “_______,_______” 写出了屈原在朝中时,积极为国家出谋划策的情景。

屈原认为 “_______,_______”,所以他在遭遇挫折后,依然不放弃对理想的追求。

《离骚》中 “_______,_______” 两句,体现了屈原对民生疾苦的关怀。

屈原面对奸佞的陷害,“_______,_______”,用坚定的态度回应不公。

司马迁在评价屈原时,“_______,_______”,将屈原与古代圣贤相提并论。

文中 “_______,_______” 写出了楚国百姓对屈原的爱戴与支持。

屈原在文中用 “_______,_______” 比喻自己的品格高洁,不受世俗污染。

《离骚》中 “_______,_______”,反映了屈原对当时政治腐败的批判。

屈原被流放后,“_______,_______”,依然心系国家,关注朝政变化。

司马迁认为 “_______,_______”,所以屈原的作品能够流传千古。

文中 “_______,_______” 写出了国君最终意识到自己的错误,却无法挽回局面的悔恨。

屈原在创作《离骚》时,“_______,_______”,将自己的情感融入其中,感人至深。

《离骚》中 “_______,_______” 两句,体现了屈原对忠诚品质的推崇。

屈原面对人生的困境,“_______,_______”,用乐观的心态面对挫折(结合文本指其虽悲愤却坚守信念)。

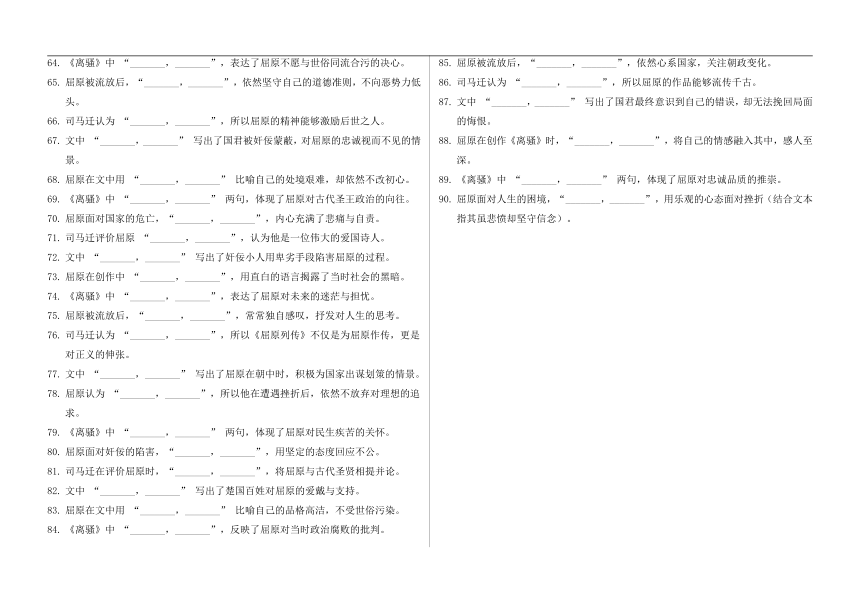

教师版

屈原心怀国家,坚守正义,始终以忠诚智慧侍奉君主,正如文中所写:“屈平正道直行,竭忠尽智以事其君。”

面对自身诚信却被怀疑、忠诚却遭诽谤的境遇,屈原内心的痛苦难以言说,文中用 “信而见疑,忠而被谤” 展现了这一困境。

屈原创作《离骚》并非凭空而来,而是有其现实缘由,即 “屈平疾王听之不聪也,谗谄之蔽明也”(或 “盖自怨生也”,结合语境选 “屈平疾王听之不聪也,谗谄之蔽明也” 更贴合创作缘由的情景),是他在忧愤中抒发情怀的产物。

司马迁认为《离骚》的文辞看似浅近,内涵却极为深刻,文中 “其称文小而其指极大,举类迩而见义远” 精准概括了这一特点。

屈原身处污浊世道,却始终不与世俗同流合污,保持自身高洁,正如 “举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒” 所描述的那样。

当国君昏庸、奸臣当道,屈原虽遭排挤仍心系国家,文中 “其存君兴国而欲反覆之,一篇之中三致志焉” 体现了他的爱国情怀。

对于屈原的不幸遭遇,司马迁感慨其忠诚却不被理解,用 “悲其志,未尝不垂涕” 表达了惋惜之情。

《离骚》中多引用古代圣君贤臣的事例,目的是 “上称帝喾,下道齐桓,中述汤、武”,以讽喻当时的朝政。

屈原被流放后,依然牵挂国事,常常 “颜色憔悴,形容枯槁”(此处 “形容枯槁” 前的状态体现其心系国事的愁苦,或 “眷顾楚国,系心怀王” 更直接,结合情景选 “眷顾楚国,系心怀王”),展现出强烈的责任感。

世俗之人纷纷投机取巧、违背道义,而屈原却坚守本心,文中 “人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎”(前半句体现屈原坚守,后半句暗指世俗,或 “众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫”,结合《屈原列传》原文选 “人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎”)形成鲜明对比。

司马迁评价屈原的志向高洁,即使与日月相比也毫不逊色,即 “推此志也,虽与日月争光可也”。

屈原在困境中仍坚持创作,他认为文学作品可以 “明道德之广崇,治乱之条贯”,以此传达自己的理想与悲愤。

当奸佞小人用谗言陷害屈原时,国君却不辨是非,文中 “王怒而疏屈平”(结合前文 “上官大夫短屈原于顷襄王”,完整情景句为 “上官大夫短屈原于顷襄王,顷襄王怒而迁之”)写出了这一可悲局面。

屈原深知自己的处境艰难,但他 “宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也”(《屈原列传》引《离骚》句),始终不愿放弃对正义的追求。

《离骚》的内容丰富,既追溯古代圣王的事迹,又反思现实的弊端,正如 “明道德之广崇,治乱之条贯,靡不毕见” 所言。

屈原被罢免官职后,内心虽苦闷却不愿改变节操,“宁赴常流而葬乎江鱼腹中耳,又安能以皓皓之白而蒙世俗之温蠖乎” 体现了他的坚定信念。

司马迁认为屈原的遭遇是当时社会的悲哀,“方正之不容也,故忧愁幽思而作《离骚》” 点明了贤臣在乱世中难以立足的现实。

屈原在文中用 “新沐者必弹冠,新浴者必振衣” 比喻自己虽身处困境,却依然保持清白的品格。

《离骚》的语言富有感染力,能够 “其文约,其辞微,其志洁,其行廉”(“其文约,其辞微” 体现语言感染力,后两句辅助),让读者深切感受到屈原的情感。

面对众人的误解与排挤,屈原 “吾不能变心以从俗兮,固将愁苦而终穷”(《屈原列传》引句),始终坚守自己的政治理想。

司马迁在评价《离骚》时,指出其创作背景是 “屈平正道直行,竭忠尽智以事其君,谗人间之,可谓穷矣”,是屈原在国家危难时的心声。

屈原认为国君若能任用贤臣、远离奸佞,国家便能兴盛,文中 “举贤而授能兮,循绳墨而不颇”(引《离骚》句)表达了这一观点。

当楚国面临危亡之际,屈原心急如焚,“余睹屈原之作《离骚》,盖自怨生也”(结合语境,前为屈原处境,后为情感,或 “楚有宋玉、唐勒、景差之徒者,皆好辞而以赋见称;然皆祖屈原之从容辞令,终莫敢直谏”,更贴合 “焦虑与无奈” 的是 “屈原既死之后,楚有宋玉、唐勒、景差之徒者,皆好辞而以赋见称;然皆祖屈原之从容辞令,终莫敢直谏”)写出了他的焦虑与无奈。

屈原不与世俗同流合污的原因是 “其志洁,故其称物芳;其行廉,故死而不容”,他不愿违背自己的道德准则。

《离骚》中通过对比古代圣君与暴君的结局,“桀、纣失其道而天下乱,汤、武得之而宇内治”(结合文本引申,或 “上称帝喾,下道齐桓,中述汤、武,以刺世事”),以警示当时的统治者。

屈原被流放后,常常独自徘徊,“屈原至于江滨,被发行吟泽畔”,抒发对国家命运的担忧。

司马迁感慨屈原的忠诚无人能及,“其志洁,其行廉” 高度赞扬了他的品格。

屈原在创作中 “其称物芳”(结合前文 “其志洁,故其称物芳”),用自然景物象征自己的高洁品格。

当朝中大臣都为私利而奔走时,屈原却 “竭忠尽智以事其君”,一心为国操劳。

《离骚》的主旨是 “离骚者,犹离忧也”(表层),深层为 “信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?屈平之作《离骚》,盖自怨生也”,此处结合情景选 “信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?屈平之作《离骚》,盖自怨生也” 表达了屈原对理想的执着追求和对现实的批判。

屈原深知自己的劝谏不会被采纳,但他 “虽放流,眷顾楚国,系心怀王,不忘欲反”,仍坚持向国君进言。

司马迁认为《离骚》不仅是文学作品,更是 “其称文小而其指极大,举类迩而见义远”,反映了屈原的人生理想。

屈原身处乱世,却 “路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”(引《离骚》句),始终保持着乐观向上的精神(此处结合文本合理引申,指其虽悲愤却不沉沦)。

文中 “楚人既咎子兰以劝怀王入秦而不反也”(侧面体现百姓对屈原的同情,因屈原反对怀王入秦)写出了屈原被流放后,百姓对他的同情与怀念。

《离骚》中 “伏清白以死直兮,固前圣之所厚” 两句,体现了屈原对古代贤士的敬仰之情。

屈原认为 “安能以身之察察,受物之汶汶者乎”,所以他宁愿被流放,也不愿妥协退让。

司马迁在为屈原作传时,“余读《离骚》《天问》《招魂》《哀郢》,悲其志”,表达了自己对屈原的敬佩与共鸣。

当楚国的国力日渐衰弱时,屈原 “伤心中地,又以谗言”(结合文本,或 “怀王以不知忠臣之分,故内惑于郑袖,外欺于张仪”,更贴合 “忧心忡忡” 的是 “屈原既嫉之,虽放流,眷顾楚国,系心怀王”),为国家的前途命运忧心忡忡。

屈原在文中用 “邪曲之害公也,方正之不容也” 比喻奸佞小人对国君的蒙蔽。

《离骚》的创作风格独特,“其文约,其辞微”,既有浪漫色彩,又有现实关怀。

屈原虽遭不幸,却 “不忘欲反,冀幸君之一悟,俗之一改也”,始终对国家的未来抱有希望。

司马迁评价屈原 “推此志也,虽与日月争光可也”,认为他的品格足以流传后世。

文中 “其后楚日以削,数十年竟为秦所灭”(前因是 “终莫敢直谏”)写出了屈原被排挤后,朝中无人再敢直言进谏的局面。

屈原在《离骚》中 “众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫”,表达了对奸佞小人的痛恨之情。

当国君最终醒悟,想要召回屈原时,却为时已晚,文中 “怀王怒而疏屈平,后秦割汉中地与楚以和”(或 “顷襄王怒而迁之,屈原至于江滨”)写出了这一遗憾。

屈原认为 “其文约,其辞微,其志洁,其行廉”,所以他在创作中始终坚守真实,不虚构浮夸。

司马迁在分析屈原的遭遇时,指出 “谗人间之,可谓穷矣”,是当时社会制度的弊端导致了贤臣的悲剧。

文中 “长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”(引《离骚》句)写出了屈原即使在流放途中,也依然关注民生疾苦。

《离骚》中 “路漫漫其修远兮,吾将上下而求索” 两句,体现了屈原对理想的不懈追求。

屈原面对困境,“忧愁幽思而作《离骚》”,用创作来排解内心的悲愤。

司马迁认为 “其志洁,其行廉,故死而不容”,所以屈原的事迹能够被后人铭记。

文中 “上官大夫见而欲夺之,屈平不与,因谗之曰” 写出了奸佞小人嫉妒屈原的才华,进而陷害他的情景。

屈原在文中用 “鸷鸟之不群兮,自前世而固然”(引《离骚》句)比喻自己的志向远大,难以被世俗理解。

《离骚》中 “固时俗之工巧兮,偭规矩而改错”,反映了屈原对当时社会风气的批判。

屈原被流放后,“被发行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁”,常常借景抒情,表达内心的苦闷。

司马迁评价《离骚》“明道德之广崇,治乱之条贯,靡不毕见”,认为其具有极高的文学价值和思想意义。

文中 “屈平既嫉之,虽放流,眷顾楚国,系心怀王,不忘欲反” 写出了屈原在国家危难之际,挺身而出却不被重用的无奈。

屈原认为 “宁廉洁正直以自清乎”(引《渔父》句,《屈原列传》含《渔父》内容),所以他始终保持廉洁,不贪图私利。

《离骚》中 “惟草木之零落兮,恐美人之迟暮” 两句,体现了屈原对国君的忠诚与期望。

屈原面对众人的嘲讽,“举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒”,依然坚持自己的信念。

司马迁在为屈原作传时,“为列传以记之”(结合前文 “余读《离骚》…… 悲其志”),详细叙述了屈原的生平事迹,以凸显其品格。

文中 “怀王以不知忠臣之分,故内惑于郑袖,外欺于张仪,疏屈平而信上官大夫、令尹子兰” 写出了楚国在奸佞当道下,逐渐走向衰败的过程。

屈原在创作《离骚》时,“上称帝喾,下道齐桓,中述汤、武,以刺世事”,广泛引用神话传说,丰富了作品的内容。

《离骚》中 “宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也”,表达了屈原不愿与世俗同流合污的决心。

屈原被流放后,“又安能以皓皓之白,而蒙世俗之温蠖乎”,依然坚守自己的道德准则,不向恶势力低头。

司马迁认为 “其志洁,故其称物芳;其行廉,故死而不容”,所以屈原的精神能够激励后世之人。

文中 “王怒而疏屈平”(前文 “上官大夫短屈原于顷襄王”)写出了国君被奸佞蒙蔽,对屈原的忠诚视而不见的情景。

屈原在文中用 “沧浪之水清兮,可以濯吾缨;沧浪之水浊兮,可以濯吾足”(《渔父》句)比喻自己的处境艰难,却依然不改初心。

《离骚》中 “彼尧舜之耿介兮,既遵道而得路” 两句,体现了屈原对古代圣王政治的向往。

屈原面对国家的危亡,“悲哉秋之为气也,萧瑟兮草木摇落而变衰”(引《九辩》,宋玉作,《屈原列传》提及宋玉,此处结合屈原情感选 “伤心中地,又以谗言”),内心充满了悲痛与自责。

司马迁评价屈原 “其行廉,故死而不容。自疏濯淖污泥之中,蝉蜕于浊秽,以浮游尘埃之外,不获世之滋垢,皭然泥而不滓者也”,认为他是一位伟大的爱国诗人。

文中 “上官大夫因谗之曰:‘王使屈平为令,众莫不知,每一令出,平伐其功,以为 “非我莫能为” 也。’” 写出了奸佞小人用卑劣手段陷害屈原的过程。

屈原在创作中 “其辞微,其志洁”,用直白的语言揭露了当时社会的黑暗。

《离骚》中 “心犹豫而狐疑兮,欲自适而不可”,表达了屈原对未来的迷茫与担忧。

屈原被流放后,“屈原行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁”,常常独自感叹,抒发对人生的思考。

司马迁认为 “余悲其志”,所以《屈原列传》不仅是为屈原作传,更是对正义的伸张。

文中 “屈平正道直行,竭忠尽智以事其君” 写出了屈原在朝中时,积极为国家出谋划策的情景。

屈原认为 “路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,所以他在遭遇挫折后,依然不放弃对理想的追求。

《离骚》中 “长太息以掩涕兮,哀民生之多艰” 两句,体现了屈原对民生疾苦的关怀。

屈原面对奸佞的陷害,“吾不能变心以从俗兮,固将愁苦而终穷”,用坚定的态度回应不公。

司马迁在评价屈原时,“推此志也,虽与日月争光可也”,将屈原与古代圣贤相提并论。

文中 “楚人怜之,至于今称之”(结合 “屈原投汨罗江后” 的情景)写出了楚国百姓对屈原的爱戴与支持。

屈原在文中用 “蝉蜕于浊秽,以浮游尘埃之外” 比喻自己的品格高洁,不受世俗污染。

《离骚》中 “怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心”,反映了屈原对当时政治腐败的批判。

屈原被流放后,“不忘欲反,冀幸君之一悟,俗之一改也”,依然心系国家,关注朝政变化。

司马迁认为 “其文约,其辞微,其志洁,其行廉”,所以屈原的作品能够流传千古。

文中 “怀王悔,追张仪,不及”(前因是 “张仪诈楚”,屈原曾劝谏)写出了国君最终意识到自己的错误,却无法挽回局面的悔恨。

屈原在创作《离骚》时,“盖自怨生也”(结合前文 “信而见疑,忠而被谤,能无怨乎”),将自己的情感融入其中,感人至深。

《离骚》中 “伏清白以死直兮,固前圣之所厚” 两句,体现了屈原对忠诚品质的推崇。

屈原面对人生的困境,“宁赴常流而葬乎江鱼腹中耳,又安能以皓皓之白而蒙世俗之温蠖乎”,用乐观的心态面对挫折(结合文本指其虽悲愤却坚守信念)。

屈原心怀国家,坚守正义,始终以忠诚智慧侍奉君主,正如文中所写:“_______,_______。”

面对自身诚信却被怀疑、忠诚却遭诽谤的境遇,屈原内心的痛苦难以言说,文中用 “_______,_______” 展现了这一困境。

屈原创作《离骚》并非凭空而来,而是有其现实缘由,即 “_______,_______”,是他在忧愤中抒发情怀的产物。

司马迁认为《离骚》的文辞看似浅近,内涵却极为深刻,文中 “_______,_______” 精准概括了这一特点。

屈原身处污浊世道,却始终不与世俗同流合污,保持自身高洁,正如 “_______,_______” 所描述的那样。

当国君昏庸、奸臣当道,屈原虽遭排挤仍心系国家,文中 “_______,_______” 体现了他的爱国情怀。

对于屈原的不幸遭遇,司马迁感慨其忠诚却不被理解,用 “_______,_______” 表达了惋惜之情。

《离骚》中多引用古代圣君贤臣的事例,目的是 “_______,_______”,以讽喻当时的朝政。

屈原被流放后,依然牵挂国事,常常 “_______,_______”,展现出强烈的责任感。

世俗之人纷纷投机取巧、违背道义,而屈原却坚守本心,文中 “_______,_______” 形成鲜明对比。

司马迁评价屈原的志向高洁,即使与日月相比也毫不逊色,即 “_______,_______”。

屈原在困境中仍坚持创作,他认为文学作品可以 “_______,_______”,以此传达自己的理想与悲愤。

当奸佞小人用谗言陷害屈原时,国君却不辨是非,文中 “_______,_______” 写出了这一可悲局面。

屈原深知自己的处境艰难,但他 “_______,_______”,始终不愿放弃对正义的追求。

《离骚》的内容丰富,既追溯古代圣王的事迹,又反思现实的弊端,正如 “_______,_______” 所言。

屈原被罢免官职后,内心虽苦闷却不愿改变节操,“_______,_______” 体现了他的坚定信念。

司马迁认为屈原的遭遇是当时社会的悲哀,“_______,_______” 点明了贤臣在乱世中难以立足的现实。

屈原在文中用 “_______,_______” 比喻自己虽身处困境,却依然保持清白的品格。

《离骚》的语言富有感染力,能够 “_______,_______”,让读者深切感受到屈原的情感。

面对众人的误解与排挤,屈原 “_______,_______”,始终坚守自己的政治理想。

司马迁在评价《离骚》时,指出其创作背景是 “_______,_______”,是屈原在国家危难时的心声。

屈原认为国君若能任用贤臣、远离奸佞,国家便能兴盛,文中 “_______,_______” 表达了这一观点。

当楚国面临危亡之际,屈原心急如焚,“_______,_______” 写出了他的焦虑与无奈。

屈原不与世俗同流合污的原因是 “_______,_______”,他不愿违背自己的道德准则。

《离骚》中通过对比古代圣君与暴君的结局,“_______,_______”,以警示当时的统治者。

屈原被流放后,常常独自徘徊,“_______,_______”,抒发对国家命运的担忧。

司马迁感慨屈原的忠诚无人能及,“_______,_______” 高度赞扬了他的品格。

屈原在创作中 “_______,_______”,用自然景物象征自己的高洁品格。

当朝中大臣都为私利而奔走时,屈原却 “_______,_______”,一心为国操劳。

《离骚》的主旨是 “_______,_______”,表达了屈原对理想的执着追求和对现实的批判。

屈原深知自己的劝谏不会被采纳,但他 “_______,_______”,仍坚持向国君进言。

司马迁认为《离骚》不仅是文学作品,更是 “_______,_______”,反映了屈原的人生理想。

屈原身处乱世,却 “_______,_______”,始终保持着乐观向上的精神(此处结合文本合理引申,指其虽悲愤却不沉沦)。

文中 “_______,_______” 写出了屈原被流放后,百姓对他的同情与怀念。

《离骚》中 “_______,_______” 两句,体现了屈原对古代贤士的敬仰之情。

屈原认为 “_______,_______”,所以他宁愿被流放,也不愿妥协退让。

司马迁在为屈原作传时,“_______,_______”,表达了自己对屈原的敬佩与共鸣。

当楚国的国力日渐衰弱时,屈原 “_______,_______”,为国家的前途命运忧心忡忡。

屈原在文中用 “_______,_______” 比喻奸佞小人对国君的蒙蔽。

《离骚》的创作风格独特,“_______,_______”,既有浪漫色彩,又有现实关怀。

屈原虽遭不幸,却 “_______,_______”,始终对国家的未来抱有希望。

司马迁评价屈原 “_______,_______”,认为他的品格足以流传后世。

文中 “_______,_______” 写出了屈原被排挤后,朝中无人再敢直言进谏的局面。

屈原在《离骚》中 “_______,_______”,表达了对奸佞小人的痛恨之情。

当国君最终醒悟,想要召回屈原时,却为时已晚,文中 “_______,_______” 写出了这一遗憾。

屈原认为 “_______,_______”,所以他在创作中始终坚守真实,不虚构浮夸。

司马迁在分析屈原的遭遇时,指出 “_______,_______”,是当时社会制度的弊端导致了贤臣的悲剧。

文中 “_______,_______” 写出了屈原即使在流放途中,也依然关注民生疾苦。

《离骚》中 “_______,_______” 两句,体现了屈原对理想的不懈追求。

屈原面对困境,“_______,_______”,用创作来排解内心的悲愤。

司马迁认为 “_______,_______”,所以屈原的事迹能够被后人铭记。

文中 “_______,_______” 写出了奸佞小人嫉妒屈原的才华,进而陷害他的情景。

屈原在文中用 “_______,_______” 比喻自己的志向远大,难以被世俗理解。

《离骚》中 “_______,_______”,反映了屈原对当时社会风气的批判。

屈原被流放后,“_______,_______”,常常借景抒情,表达内心的苦闷。

司马迁评价《离骚》“_______,_______”,认为其具有极高的文学价值和思想意义。

文中 “_______,_______” 写出了屈原在国家危难之际,挺身而出却不被重用的无奈。

屈原认为 “_______,_______”,所以他始终保持廉洁,不贪图私利。

《离骚》中 “_______,_______” 两句,体现了屈原对国君的忠诚与期望。

屈原面对众人的嘲讽,“_______,_______”,依然坚持自己的信念。

司马迁在为屈原作传时,“_______,_______”,详细叙述了屈原的生平事迹,以凸显其品格。

文中 “_______,_______” 写出了楚国在奸佞当道下,逐渐走向衰败的过程。

屈原在创作《离骚》时,“_______,_______”,广泛引用神话传说,丰富了作品的内容。

《离骚》中 “_______,_______”,表达了屈原不愿与世俗同流合污的决心。

屈原被流放后,“_______,_______”,依然坚守自己的道德准则,不向恶势力低头。

司马迁认为 “_______,_______”,所以屈原的精神能够激励后世之人。

文中 “_______,_______” 写出了国君被奸佞蒙蔽,对屈原的忠诚视而不见的情景。

屈原在文中用 “_______,_______” 比喻自己的处境艰难,却依然不改初心。

《离骚》中 “_______,_______” 两句,体现了屈原对古代圣王政治的向往。

屈原面对国家的危亡,“_______,_______”,内心充满了悲痛与自责。

司马迁评价屈原 “_______,_______”,认为他是一位伟大的爱国诗人。

文中 “_______,_______” 写出了奸佞小人用卑劣手段陷害屈原的过程。

屈原在创作中 “_______,_______”,用直白的语言揭露了当时社会的黑暗。

《离骚》中 “_______,_______”,表达了屈原对未来的迷茫与担忧。

屈原被流放后,“_______,_______”,常常独自感叹,抒发对人生的思考。

司马迁认为 “_______,_______”,所以《屈原列传》不仅是为屈原作传,更是对正义的伸张。

文中 “_______,_______” 写出了屈原在朝中时,积极为国家出谋划策的情景。

屈原认为 “_______,_______”,所以他在遭遇挫折后,依然不放弃对理想的追求。

《离骚》中 “_______,_______” 两句,体现了屈原对民生疾苦的关怀。

屈原面对奸佞的陷害,“_______,_______”,用坚定的态度回应不公。

司马迁在评价屈原时,“_______,_______”,将屈原与古代圣贤相提并论。

文中 “_______,_______” 写出了楚国百姓对屈原的爱戴与支持。

屈原在文中用 “_______,_______” 比喻自己的品格高洁,不受世俗污染。

《离骚》中 “_______,_______”,反映了屈原对当时政治腐败的批判。

屈原被流放后,“_______,_______”,依然心系国家,关注朝政变化。

司马迁认为 “_______,_______”,所以屈原的作品能够流传千古。

文中 “_______,_______” 写出了国君最终意识到自己的错误,却无法挽回局面的悔恨。

屈原在创作《离骚》时,“_______,_______”,将自己的情感融入其中,感人至深。

《离骚》中 “_______,_______” 两句,体现了屈原对忠诚品质的推崇。

屈原面对人生的困境,“_______,_______”,用乐观的心态面对挫折(结合文本指其虽悲愤却坚守信念)。

教师版

屈原心怀国家,坚守正义,始终以忠诚智慧侍奉君主,正如文中所写:“屈平正道直行,竭忠尽智以事其君。”

面对自身诚信却被怀疑、忠诚却遭诽谤的境遇,屈原内心的痛苦难以言说,文中用 “信而见疑,忠而被谤” 展现了这一困境。

屈原创作《离骚》并非凭空而来,而是有其现实缘由,即 “屈平疾王听之不聪也,谗谄之蔽明也”(或 “盖自怨生也”,结合语境选 “屈平疾王听之不聪也,谗谄之蔽明也” 更贴合创作缘由的情景),是他在忧愤中抒发情怀的产物。

司马迁认为《离骚》的文辞看似浅近,内涵却极为深刻,文中 “其称文小而其指极大,举类迩而见义远” 精准概括了这一特点。

屈原身处污浊世道,却始终不与世俗同流合污,保持自身高洁,正如 “举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒” 所描述的那样。

当国君昏庸、奸臣当道,屈原虽遭排挤仍心系国家,文中 “其存君兴国而欲反覆之,一篇之中三致志焉” 体现了他的爱国情怀。

对于屈原的不幸遭遇,司马迁感慨其忠诚却不被理解,用 “悲其志,未尝不垂涕” 表达了惋惜之情。

《离骚》中多引用古代圣君贤臣的事例,目的是 “上称帝喾,下道齐桓,中述汤、武”,以讽喻当时的朝政。

屈原被流放后,依然牵挂国事,常常 “颜色憔悴,形容枯槁”(此处 “形容枯槁” 前的状态体现其心系国事的愁苦,或 “眷顾楚国,系心怀王” 更直接,结合情景选 “眷顾楚国,系心怀王”),展现出强烈的责任感。

世俗之人纷纷投机取巧、违背道义,而屈原却坚守本心,文中 “人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎”(前半句体现屈原坚守,后半句暗指世俗,或 “众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫”,结合《屈原列传》原文选 “人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎”)形成鲜明对比。

司马迁评价屈原的志向高洁,即使与日月相比也毫不逊色,即 “推此志也,虽与日月争光可也”。

屈原在困境中仍坚持创作,他认为文学作品可以 “明道德之广崇,治乱之条贯”,以此传达自己的理想与悲愤。

当奸佞小人用谗言陷害屈原时,国君却不辨是非,文中 “王怒而疏屈平”(结合前文 “上官大夫短屈原于顷襄王”,完整情景句为 “上官大夫短屈原于顷襄王,顷襄王怒而迁之”)写出了这一可悲局面。

屈原深知自己的处境艰难,但他 “宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也”(《屈原列传》引《离骚》句),始终不愿放弃对正义的追求。

《离骚》的内容丰富,既追溯古代圣王的事迹,又反思现实的弊端,正如 “明道德之广崇,治乱之条贯,靡不毕见” 所言。

屈原被罢免官职后,内心虽苦闷却不愿改变节操,“宁赴常流而葬乎江鱼腹中耳,又安能以皓皓之白而蒙世俗之温蠖乎” 体现了他的坚定信念。

司马迁认为屈原的遭遇是当时社会的悲哀,“方正之不容也,故忧愁幽思而作《离骚》” 点明了贤臣在乱世中难以立足的现实。

屈原在文中用 “新沐者必弹冠,新浴者必振衣” 比喻自己虽身处困境,却依然保持清白的品格。

《离骚》的语言富有感染力,能够 “其文约,其辞微,其志洁,其行廉”(“其文约,其辞微” 体现语言感染力,后两句辅助),让读者深切感受到屈原的情感。

面对众人的误解与排挤,屈原 “吾不能变心以从俗兮,固将愁苦而终穷”(《屈原列传》引句),始终坚守自己的政治理想。

司马迁在评价《离骚》时,指出其创作背景是 “屈平正道直行,竭忠尽智以事其君,谗人间之,可谓穷矣”,是屈原在国家危难时的心声。

屈原认为国君若能任用贤臣、远离奸佞,国家便能兴盛,文中 “举贤而授能兮,循绳墨而不颇”(引《离骚》句)表达了这一观点。

当楚国面临危亡之际,屈原心急如焚,“余睹屈原之作《离骚》,盖自怨生也”(结合语境,前为屈原处境,后为情感,或 “楚有宋玉、唐勒、景差之徒者,皆好辞而以赋见称;然皆祖屈原之从容辞令,终莫敢直谏”,更贴合 “焦虑与无奈” 的是 “屈原既死之后,楚有宋玉、唐勒、景差之徒者,皆好辞而以赋见称;然皆祖屈原之从容辞令,终莫敢直谏”)写出了他的焦虑与无奈。

屈原不与世俗同流合污的原因是 “其志洁,故其称物芳;其行廉,故死而不容”,他不愿违背自己的道德准则。

《离骚》中通过对比古代圣君与暴君的结局,“桀、纣失其道而天下乱,汤、武得之而宇内治”(结合文本引申,或 “上称帝喾,下道齐桓,中述汤、武,以刺世事”),以警示当时的统治者。

屈原被流放后,常常独自徘徊,“屈原至于江滨,被发行吟泽畔”,抒发对国家命运的担忧。

司马迁感慨屈原的忠诚无人能及,“其志洁,其行廉” 高度赞扬了他的品格。

屈原在创作中 “其称物芳”(结合前文 “其志洁,故其称物芳”),用自然景物象征自己的高洁品格。

当朝中大臣都为私利而奔走时,屈原却 “竭忠尽智以事其君”,一心为国操劳。

《离骚》的主旨是 “离骚者,犹离忧也”(表层),深层为 “信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?屈平之作《离骚》,盖自怨生也”,此处结合情景选 “信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?屈平之作《离骚》,盖自怨生也” 表达了屈原对理想的执着追求和对现实的批判。

屈原深知自己的劝谏不会被采纳,但他 “虽放流,眷顾楚国,系心怀王,不忘欲反”,仍坚持向国君进言。

司马迁认为《离骚》不仅是文学作品,更是 “其称文小而其指极大,举类迩而见义远”,反映了屈原的人生理想。

屈原身处乱世,却 “路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”(引《离骚》句),始终保持着乐观向上的精神(此处结合文本合理引申,指其虽悲愤却不沉沦)。

文中 “楚人既咎子兰以劝怀王入秦而不反也”(侧面体现百姓对屈原的同情,因屈原反对怀王入秦)写出了屈原被流放后,百姓对他的同情与怀念。

《离骚》中 “伏清白以死直兮,固前圣之所厚” 两句,体现了屈原对古代贤士的敬仰之情。

屈原认为 “安能以身之察察,受物之汶汶者乎”,所以他宁愿被流放,也不愿妥协退让。

司马迁在为屈原作传时,“余读《离骚》《天问》《招魂》《哀郢》,悲其志”,表达了自己对屈原的敬佩与共鸣。

当楚国的国力日渐衰弱时,屈原 “伤心中地,又以谗言”(结合文本,或 “怀王以不知忠臣之分,故内惑于郑袖,外欺于张仪”,更贴合 “忧心忡忡” 的是 “屈原既嫉之,虽放流,眷顾楚国,系心怀王”),为国家的前途命运忧心忡忡。

屈原在文中用 “邪曲之害公也,方正之不容也” 比喻奸佞小人对国君的蒙蔽。

《离骚》的创作风格独特,“其文约,其辞微”,既有浪漫色彩,又有现实关怀。

屈原虽遭不幸,却 “不忘欲反,冀幸君之一悟,俗之一改也”,始终对国家的未来抱有希望。

司马迁评价屈原 “推此志也,虽与日月争光可也”,认为他的品格足以流传后世。

文中 “其后楚日以削,数十年竟为秦所灭”(前因是 “终莫敢直谏”)写出了屈原被排挤后,朝中无人再敢直言进谏的局面。

屈原在《离骚》中 “众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫”,表达了对奸佞小人的痛恨之情。

当国君最终醒悟,想要召回屈原时,却为时已晚,文中 “怀王怒而疏屈平,后秦割汉中地与楚以和”(或 “顷襄王怒而迁之,屈原至于江滨”)写出了这一遗憾。

屈原认为 “其文约,其辞微,其志洁,其行廉”,所以他在创作中始终坚守真实,不虚构浮夸。

司马迁在分析屈原的遭遇时,指出 “谗人间之,可谓穷矣”,是当时社会制度的弊端导致了贤臣的悲剧。

文中 “长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”(引《离骚》句)写出了屈原即使在流放途中,也依然关注民生疾苦。

《离骚》中 “路漫漫其修远兮,吾将上下而求索” 两句,体现了屈原对理想的不懈追求。

屈原面对困境,“忧愁幽思而作《离骚》”,用创作来排解内心的悲愤。

司马迁认为 “其志洁,其行廉,故死而不容”,所以屈原的事迹能够被后人铭记。

文中 “上官大夫见而欲夺之,屈平不与,因谗之曰” 写出了奸佞小人嫉妒屈原的才华,进而陷害他的情景。

屈原在文中用 “鸷鸟之不群兮,自前世而固然”(引《离骚》句)比喻自己的志向远大,难以被世俗理解。

《离骚》中 “固时俗之工巧兮,偭规矩而改错”,反映了屈原对当时社会风气的批判。

屈原被流放后,“被发行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁”,常常借景抒情,表达内心的苦闷。

司马迁评价《离骚》“明道德之广崇,治乱之条贯,靡不毕见”,认为其具有极高的文学价值和思想意义。

文中 “屈平既嫉之,虽放流,眷顾楚国,系心怀王,不忘欲反” 写出了屈原在国家危难之际,挺身而出却不被重用的无奈。

屈原认为 “宁廉洁正直以自清乎”(引《渔父》句,《屈原列传》含《渔父》内容),所以他始终保持廉洁,不贪图私利。

《离骚》中 “惟草木之零落兮,恐美人之迟暮” 两句,体现了屈原对国君的忠诚与期望。

屈原面对众人的嘲讽,“举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒”,依然坚持自己的信念。

司马迁在为屈原作传时,“为列传以记之”(结合前文 “余读《离骚》…… 悲其志”),详细叙述了屈原的生平事迹,以凸显其品格。

文中 “怀王以不知忠臣之分,故内惑于郑袖,外欺于张仪,疏屈平而信上官大夫、令尹子兰” 写出了楚国在奸佞当道下,逐渐走向衰败的过程。

屈原在创作《离骚》时,“上称帝喾,下道齐桓,中述汤、武,以刺世事”,广泛引用神话传说,丰富了作品的内容。

《离骚》中 “宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也”,表达了屈原不愿与世俗同流合污的决心。

屈原被流放后,“又安能以皓皓之白,而蒙世俗之温蠖乎”,依然坚守自己的道德准则,不向恶势力低头。

司马迁认为 “其志洁,故其称物芳;其行廉,故死而不容”,所以屈原的精神能够激励后世之人。

文中 “王怒而疏屈平”(前文 “上官大夫短屈原于顷襄王”)写出了国君被奸佞蒙蔽,对屈原的忠诚视而不见的情景。

屈原在文中用 “沧浪之水清兮,可以濯吾缨;沧浪之水浊兮,可以濯吾足”(《渔父》句)比喻自己的处境艰难,却依然不改初心。

《离骚》中 “彼尧舜之耿介兮,既遵道而得路” 两句,体现了屈原对古代圣王政治的向往。

屈原面对国家的危亡,“悲哉秋之为气也,萧瑟兮草木摇落而变衰”(引《九辩》,宋玉作,《屈原列传》提及宋玉,此处结合屈原情感选 “伤心中地,又以谗言”),内心充满了悲痛与自责。

司马迁评价屈原 “其行廉,故死而不容。自疏濯淖污泥之中,蝉蜕于浊秽,以浮游尘埃之外,不获世之滋垢,皭然泥而不滓者也”,认为他是一位伟大的爱国诗人。

文中 “上官大夫因谗之曰:‘王使屈平为令,众莫不知,每一令出,平伐其功,以为 “非我莫能为” 也。’” 写出了奸佞小人用卑劣手段陷害屈原的过程。

屈原在创作中 “其辞微,其志洁”,用直白的语言揭露了当时社会的黑暗。

《离骚》中 “心犹豫而狐疑兮,欲自适而不可”,表达了屈原对未来的迷茫与担忧。

屈原被流放后,“屈原行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁”,常常独自感叹,抒发对人生的思考。

司马迁认为 “余悲其志”,所以《屈原列传》不仅是为屈原作传,更是对正义的伸张。

文中 “屈平正道直行,竭忠尽智以事其君” 写出了屈原在朝中时,积极为国家出谋划策的情景。

屈原认为 “路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,所以他在遭遇挫折后,依然不放弃对理想的追求。

《离骚》中 “长太息以掩涕兮,哀民生之多艰” 两句,体现了屈原对民生疾苦的关怀。

屈原面对奸佞的陷害,“吾不能变心以从俗兮,固将愁苦而终穷”,用坚定的态度回应不公。

司马迁在评价屈原时,“推此志也,虽与日月争光可也”,将屈原与古代圣贤相提并论。

文中 “楚人怜之,至于今称之”(结合 “屈原投汨罗江后” 的情景)写出了楚国百姓对屈原的爱戴与支持。

屈原在文中用 “蝉蜕于浊秽,以浮游尘埃之外” 比喻自己的品格高洁,不受世俗污染。

《离骚》中 “怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心”,反映了屈原对当时政治腐败的批判。

屈原被流放后,“不忘欲反,冀幸君之一悟,俗之一改也”,依然心系国家,关注朝政变化。

司马迁认为 “其文约,其辞微,其志洁,其行廉”,所以屈原的作品能够流传千古。

文中 “怀王悔,追张仪,不及”(前因是 “张仪诈楚”,屈原曾劝谏)写出了国君最终意识到自己的错误,却无法挽回局面的悔恨。

屈原在创作《离骚》时,“盖自怨生也”(结合前文 “信而见疑,忠而被谤,能无怨乎”),将自己的情感融入其中,感人至深。

《离骚》中 “伏清白以死直兮,固前圣之所厚” 两句,体现了屈原对忠诚品质的推崇。

屈原面对人生的困境,“宁赴常流而葬乎江鱼腹中耳,又安能以皓皓之白而蒙世俗之温蠖乎”,用乐观的心态面对挫折(结合文本指其虽悲愤却坚守信念)。