10.2《师说》情景式默写专项练习(含答案)2025-2026学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 10.2《师说》情景式默写专项练习(含答案)2025-2026学年统编版高中语文必修上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 40.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

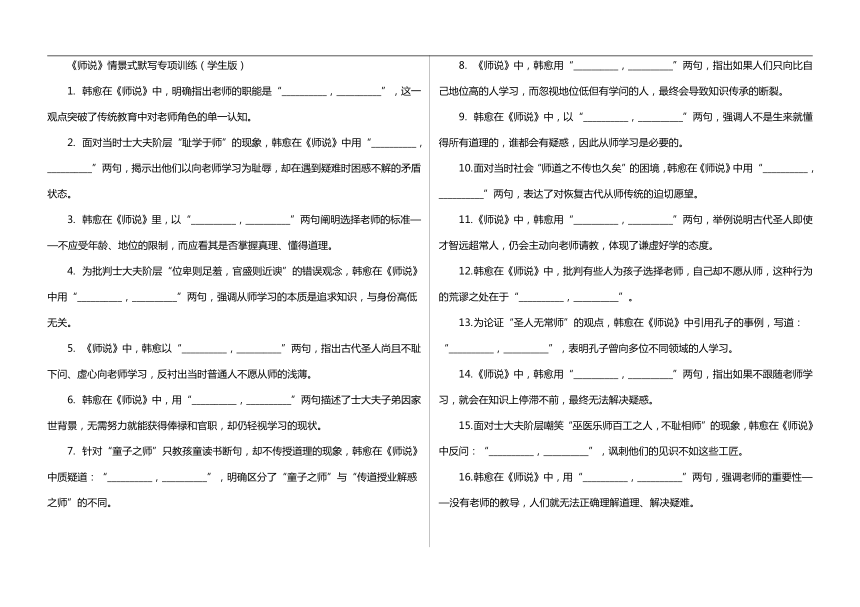

《师说》情景式默写专项训练(学生版)

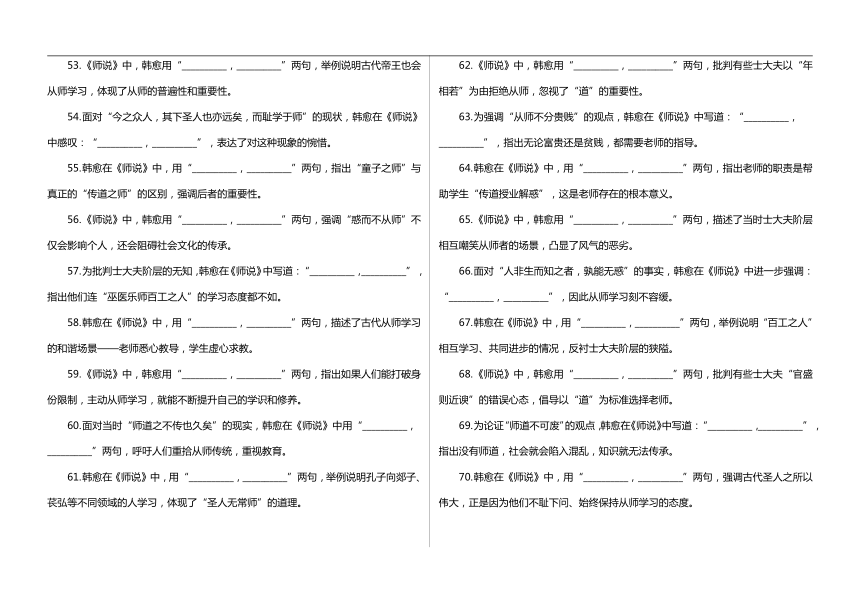

1. 韩愈在《师说》中,明确指出老师的职能是“__________,__________”,这一观点突破了传统教育中对老师角色的单一认知。

2. 面对当时士大夫阶层“耻学于师”的现象,韩愈在《师说》中用“__________,__________”两句,揭示出他们以向老师学习为耻辱,却在遇到疑难时困惑不解的矛盾状态。

3. 韩愈在《师说》里,以“__________,__________”两句阐明选择老师的标准——不应受年龄、地位的限制,而应看其是否掌握真理、懂得道理。

4. 为批判士大夫阶层“位卑则足羞,官盛则近谀”的错误观念,韩愈在《师说》中用“__________,__________”两句,强调从师学习的本质是追求知识,与身份高低无关。

5. 《师说》中,韩愈以“__________,__________”两句,指出古代圣人尚且不耻下问、虚心向老师学习,反衬出当时普通人不愿从师的浅薄。

6. 韩愈在《师说》中,用“__________,__________”两句描述了士大夫子弟因家世背景,无需努力就能获得俸禄和官职,却仍轻视学习的现状。

7. 针对“童子之师”只教孩童读书断句,却不传授道理的现象,韩愈在《师说》中质疑道:“__________,__________”,明确区分了“童子之师”与“传道授业解惑之师”的不同。

8. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,指出如果人们只向比自己地位高的人学习,而忽视地位低但有学问的人,最终会导致知识传承的断裂。

9. 韩愈在《师说》中,以“__________,__________”两句,强调人不是生来就懂得所有道理的,谁都会有疑惑,因此从师学习是必要的。

10. 面对当时社会“师道之不传也久矣”的困境,韩愈在《师说》中用“__________,__________”两句,表达了对恢复古代从师传统的迫切愿望。

11. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,举例说明古代圣人即使才智远超常人,仍会主动向老师请教,体现了谦虚好学的态度。

12. 韩愈在《师说》中,批判有些人为孩子选择老师,自己却不愿从师,这种行为的荒谬之处在于“__________,__________”。

13. 为论证“圣人无常师”的观点,韩愈在《师说》中引用孔子的事例,写道:“__________,__________”,表明孔子曾向多位不同领域的人学习。

14. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,指出如果不跟随老师学习,就会在知识上停滞不前,最终无法解决疑惑。

15. 面对士大夫阶层嘲笑“巫医乐师百工之人,不耻相师”的现象,韩愈在《师说》中反问:“__________,__________”,讽刺他们的见识不如这些工匠。

16. 韩愈在《师说》中,用“__________,__________”两句,强调老师的重要性——没有老师的教导,人们就无法正确理解道理、解决疑难。

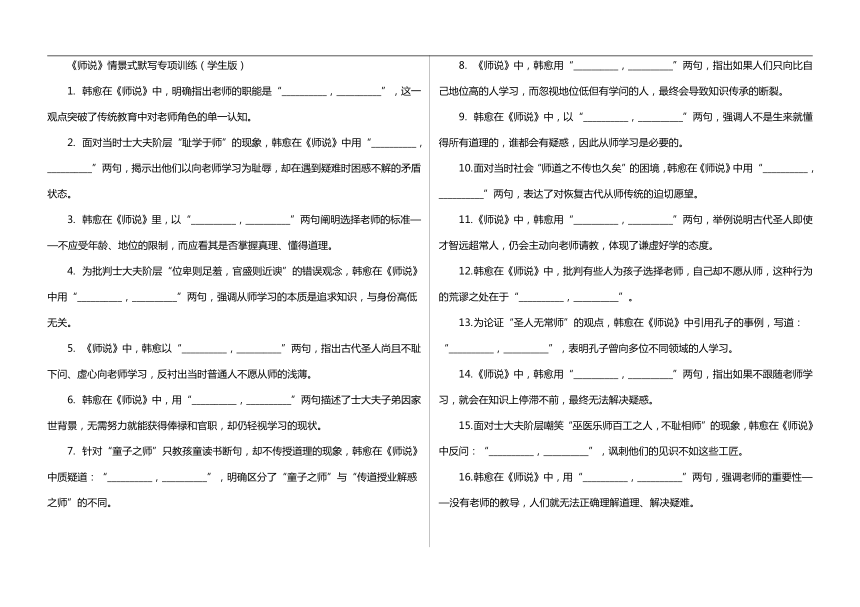

17. 《师说》中,韩愈以“__________,__________”两句,描述了当时社会上普通人与圣人在从师态度上的差异,突出了“耻学于师”的危害。

18. 针对有人以“年龄相近、学问相当”为由拒绝从师的做法,韩愈在《师说》中反驳道:“__________,__________”,强调学习应看重道理而非年龄。

19. 韩愈在《师说》中,用“__________,__________”两句,指出“传道授业解惑”的老师,是帮助人们摆脱愚昧、获取知识的关键。

20. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,批判士大夫阶层将从师学习与身份地位挂钩的错误观念,倡导平等的学习氛围。

21. 韩愈在《师说》中,以“__________,__________”两句,说明古代圣人之所以能成为圣人,正是因为他们不轻视从师学习,始终保持谦虚的态度。

22. 面对当时“群聚而笑之”的从师现状,韩愈在《师说》中用“__________,__________”两句,揭示出士大夫阶层因无知而嘲笑从师者的浅薄本质。

23. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,明确“惑而不从师”的后果——疑惑永远无法解决,最终会影响个人的成长与发展。

24. 为强调从师学习的普遍性,韩愈在《师说》中写道:“__________,__________”,指出无论身份高低、年龄大小,都需要老师的指导。

25. 韩愈在《师说》中,批判有些士大夫“彼与彼年相若也,道相似也”,却“__________,__________”,体现出他们傲慢自大的心态。

26. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,举例说明“巫医乐师百工之人”相互学习的场景,反衬士大夫阶层的固执与狭隘。

27. 韩愈在《师说》中,以“__________,__________”两句,指出老师的职责不仅是传授知识,更重要的是传递道理、解决学生的疑惑。

28. 面对“师道之不复可知矣”的担忧,韩愈在《师说》中用“__________,__________”两句,表达了对后世恢复师道传统的期望。

29. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,强调人在学习过程中必然会遇到疑惑,而从师是解决疑惑的唯一途径。

30. 为批判士大夫阶层“耻学于师”的风气,韩愈在《师说》中对比道:“__________,__________”,指出工匠们相互学习的态度远超士大夫。

31. 韩愈在《师说》中,用“__________,__________”两句,描述了古代从师学习的良好氛围——无论贵族还是平民,都以从师为荣。

32. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,指出有些士大夫表面上重视教育,却在自身学习上敷衍了事,言行不一。

33. 为论证“从师不必贤于弟子”的观点,韩愈在《师说》中写道:“__________,__________”,说明弟子在某些方面可能超过老师,这是正常现象。

34. 韩愈在《师说》中,用“__________,__________”两句,批判当时社会上忽视师道、轻视学习的不良风气,呼吁人们重视教育。

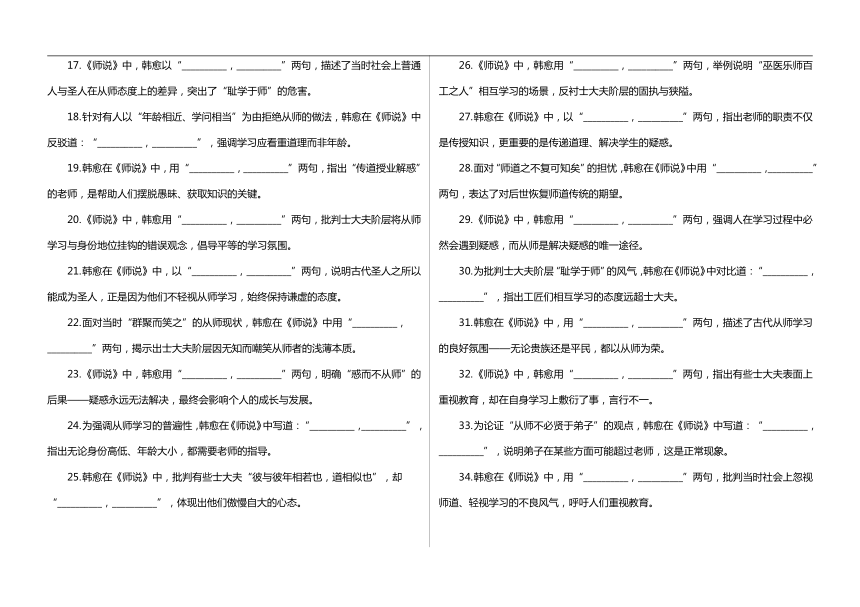

35. 《师说》中,韩愈以“__________,__________”两句,举例说明孔子向不同的人学习,体现了“圣人无常师”的理念。

36. 面对有人质疑“为何要向地位低的人学习”,韩愈在《师说》中回答:“__________,__________”,强调学习的关键是“道”,而非身份。

37. 韩愈在《师说》中,用“__________,__________”两句,指出如果人们长期不从师学习,就会在思想上变得愚昧,无法跟上时代发展。

38. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,明确“传道”是老师最重要的职责,其次才是“授业”和“解惑”。

39. 为批判士大夫阶层的虚伪,韩愈在《师说》中写道:“__________,__________”,指出他们为孩子请老师,自己却不愿从师,自相矛盾。

40. 韩愈在《师说》中,用“__________,__________”两句,强调从师学习的重要性——即使是聪明的人,没有老师的教导也会一事无成。

41. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,描述了当时士大夫阶层相互攀比、不愿从师的场景,凸显了风气的败坏。

42. 面对“人非生而知之者”的事实,韩愈在《师说》中进一步指出:“__________,__________”,因此从师学习是每个人的必经之路。

43. 韩愈在《师说》中,用“__________,__________”两句,举例说明“百工之人”虽然社会地位不高,却在学习态度上远超士大夫。

44. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,批判有些士大夫以“官盛则近谀”为由拒绝从师,实则是内心骄傲自大。

45. 为强调“道之所存,师之所存也”的观点,韩愈在《师说》中写道:“__________,__________”,指出只要有“道”的地方,就有老师。

46. 韩愈在《师说》中,用“__________,__________”两句,指出古代圣人之所以能不断进步,正是因为他们始终保持从师学习的习惯。

47. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,描述了当时社会上“师道不存”的具体表现——人们遇到疑惑却无人可问。

48. 面对士大夫阶层对“从师”的嘲笑,韩愈在《师说》中反问:“__________,__________”,质疑他们的见识和判断力。

49. 韩愈在《师说》中,用“__________,__________”两句,强调老师的教导能帮助学生理清思路,解决学习中遇到的各种难题。

50. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,指出如果人们忽视从师学习,最终会导致知识断层,影响社会的发展。

51. 为论证“从师有益”的观点,韩愈在《师说》中写道:“__________,__________”,说明跟随老师学习能让人快速掌握知识、明白道理。

52. 韩愈在《师说》中,用“__________,__________”两句,批判有些士大夫“位卑则足羞”的错误观念,倡导尊重知识、尊重老师的风气。

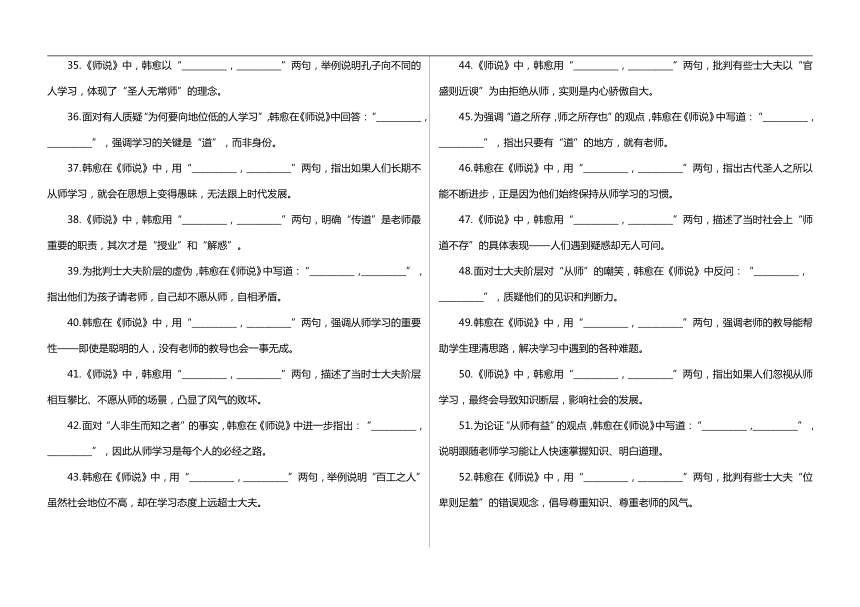

53. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,举例说明古代帝王也会从师学习,体现了从师的普遍性和重要性。

54. 面对“今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师”的现状,韩愈在《师说》中感叹:“__________,__________”,表达了对这种现象的惋惜。

55. 韩愈在《师说》中,用“__________,__________”两句,指出“童子之师”与真正的“传道之师”的区别,强调后者的重要性。

56. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,强调“惑而不从师”不仅会影响个人,还会阻碍社会文化的传承。

57. 为批判士大夫阶层的无知,韩愈在《师说》中写道:“__________,__________”,指出他们连“巫医乐师百工之人”的学习态度都不如。

58. 韩愈在《师说》中,用“__________,__________”两句,描述了古代从师学习的和谐场景——老师悉心教导,学生虚心求教。

59. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,指出如果人们能打破身份限制,主动从师学习,就能不断提升自己的学识和修养。

60. 面对当时“师道之不传也久矣”的现实,韩愈在《师说》中用“__________,__________”两句,呼吁人们重拾从师传统,重视教育。

61. 韩愈在《师说》中,用“__________,__________”两句,举例说明孔子向郯子、苌弘等不同领域的人学习,体现了“圣人无常师”的道理。

62. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,批判有些士大夫以“年相若”为由拒绝从师,忽视了“道”的重要性。

63. 为强调“从师不分贵贱”的观点,韩愈在《师说》中写道:“__________,__________”,指出无论富贵还是贫贱,都需要老师的指导。

64. 韩愈在《师说》中,用“__________,__________”两句,指出老师的职责是帮助学生“传道授业解惑”,这是老师存在的根本意义。

65. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,描述了当时士大夫阶层相互嘲笑从师者的场景,凸显了风气的恶劣。

66. 面对“人非生而知之者,孰能无惑”的事实,韩愈在《师说》中进一步强调:“__________,__________”,因此从师学习刻不容缓。

67. 韩愈在《师说》中,用“__________,__________”两句,举例说明“百工之人”相互学习、共同进步的情况,反衬士大夫阶层的狭隘。

68. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,批判有些士大夫“官盛则近谀”的错误心态,倡导以“道”为标准选择老师。

69. 为论证“师道不可废”的观点,韩愈在《师说》中写道:“__________,__________”,指出没有师道,社会就会陷入混乱,知识就无法传承。

70. 韩愈在《师说》中,用“__________,__________”两句,强调古代圣人之所以伟大,正是因为他们不耻下问、始终保持从师学习的态度。

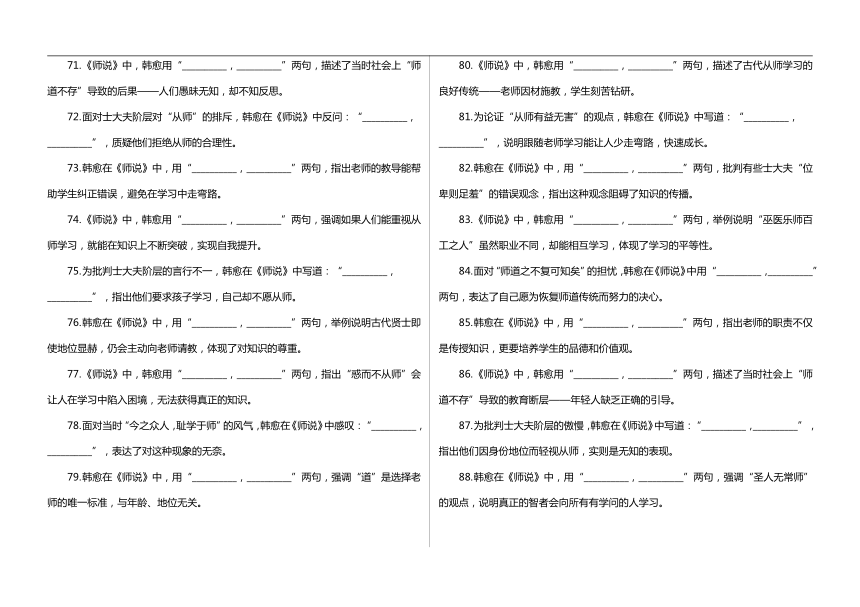

71. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,描述了当时社会上“师道不存”导致的后果——人们愚昧无知,却不知反思。

72. 面对士大夫阶层对“从师”的排斥,韩愈在《师说》中反问:“__________,__________”,质疑他们拒绝从师的合理性。

73. 韩愈在《师说》中,用“__________,__________”两句,指出老师的教导能帮助学生纠正错误,避免在学习中走弯路。

74. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,强调如果人们能重视从师学习,就能在知识上不断突破,实现自我提升。

75. 为批判士大夫阶层的言行不一,韩愈在《师说》中写道:“__________,__________”,指出他们要求孩子学习,自己却不愿从师。

76. 韩愈在《师说》中,用“__________,__________”两句,举例说明古代贤士即使地位显赫,仍会主动向老师请教,体现了对知识的尊重。

77. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,指出“惑而不从师”会让人在学习中陷入困境,无法获得真正的知识。

78. 面对当时“今之众人,耻学于师”的风气,韩愈在《师说》中感叹:“__________,__________”,表达了对这种现象的无奈。

79. 韩愈在《师说》中,用“__________,__________”两句,强调“道”是选择老师的唯一标准,与年龄、地位无关。

80. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,描述了古代从师学习的良好传统——老师因材施教,学生刻苦钻研。

81. 为论证“从师有益无害”的观点,韩愈在《师说》中写道:“__________,__________”,说明跟随老师学习能让人少走弯路,快速成长。

82. 韩愈在《师说》中,用“__________,__________”两句,批判有些士大夫“位卑则足羞”的错误观念,指出这种观念阻碍了知识的传播。

83. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,举例说明“巫医乐师百工之人”虽然职业不同,却能相互学习,体现了学等性。

84. 面对“师道之不复可知矣”的担忧,韩愈在《师说》中用“__________,__________”两句,表达了自己愿为恢复师道传统而努力的决心。

85. 韩愈在《师说》中,用“__________,__________”两句,指出老师的职责不仅是传授知识,更要培养学生的品德和价值观。

86. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,描述了当时社会上“师道不存”导致的教育断层——年轻人缺乏正确的引导。

87. 为批判士大夫阶层的傲慢,韩愈在《师说》中写道:“__________,__________”,指出他们因身份地位而轻视从师,实则是无知的表现。

88. 韩愈在《师说》中,用“__________,__________”两句,强调“圣人无常师”的观点,说明真正的智者会向所有有学问的人学习。

89. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,指出如果人们能重视从师学习,就能在思想上不断进步,成为有学识、有修养的人。

90. 面对当时“耻学于师”的不良风气,韩愈在《师说》中用“__________,__________”两句,呼吁士大夫阶层放下偏见,主动从师学习。

《师说》情景式默写专项训练(教师版)

1. 答案:师者,所以传道受业解惑也

解析:此句是《师说》的核心观点之一,明确界定了教师“传道、受业、解惑”的三重职能,打破了传统教育中仅将教师视为“授业”工具的单一认知,是理解全文师道观念的基础。

2. 答案:惑而不从师,其为惑也,终不解矣(注:题干要求两句,取核心句“惑而不从师,其为惑也终不解矣”)

解析:针对士大夫“耻学于师”的现象,此句揭示了“不愿从师”与“疑惑难解”的矛盾——因耻于从师,导致疑惑永远无法解决,直接批判了该阶层的错误态度。

3. 答案:吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎

解析:句子以“师道”为核心,强调从师的本质是学习“道理”,而非关注老师的年龄大小,直接阐明了“择师不问年龄”的标准,为后文“圣人无常师”的观点铺垫。

4. 答案:道之所存,师之所存也

解析:此句是对“位卑则足羞,官盛则近谀”的直接反驳,指出“道”是选择老师的唯一标准,无论对方身份高低,只要掌握“道”,就可成为老师,凸显了从师学习的本质是追求“道”。

5. 答案:古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉(注:取核心句“古之圣人,犹且从师而问焉”)

解析:通过对比“古代圣人”与“今之众人”,以圣人“远超常人却仍从师”的行为,反衬出当时普通人“不及圣人却耻学于师”的浅薄,强化了批判效果。

6. 答案:彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也(注:取核心对比句“授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也”)

解析:此句明确区分“童子之师”(仅教读书断句)与“传道之师”(传递道理、解决疑惑),指出前者并非真正意义上的“师”,批判了当时教育中忽视“传道”的弊端。

7. 答案:位卑则足羞,官盛则近谀

解析:句子直接引用士大夫阶层的错误观念,刻画了他们因老师“地位低”而羞耻、因老师“官职高”而谄媚的心态,为后文“道之所存,师之所存也”的观点提供批判对象。

8. 答案:人非生而知之者,孰能无惑

解析:此句以客观事实为起点,指出“有疑惑”是人类的共性,并非天生知晓一切,从而推导出“从师学习以解疑惑”的必要性,是全文论证的逻辑基础。

9. 答案:欲人之无惑也难矣

解析:针对“师道之不传也久矣”的现状,此句表达了对“人们因无师指导而难以无惑”的担忧,间接呼吁恢复古代从师传统,凸显了师道传承的重要性。

10. 答案:圣人无常师

解析:此句是对“古代圣人从师态度”的总结,打破了“师必贤于弟子”的固有认知,为后文引用孔子从师事例(“孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃”)做铺垫,强调“择师以道”的灵活性。

11. 答案:爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣

解析:句子通过对比“为孩子择师”与“自身耻师”的行为,揭露了士大夫阶层的言行不一——重视子女教育却忽视自身学习,用“惑矣”直接点明其行为的荒谬性。

12. 答案:孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃

解析:此句以孔子为例,具体论证“圣人无常师”的观点——孔子作为圣人,仍向郯子(问官制)、苌弘(问乐理)、师襄(学琴)、老聃(问礼)等不同领域的人学习,证明“从师不分领域、不分贤愚”。

13. 答案:其闻道也固先乎吾,吾从而师之

解析:句子阐明了“从师”的核心逻辑——只要对方“懂得道理比自己早”,就应向其学习,与后文“夫庸知其年之先后生于吾乎”呼应,强调“师道”而非“师龄”。

14. 答案:巫医乐师百工之人,不耻相师

解析:此句描述了“巫医乐师百工之人”相互学习的场景,与士大夫“耻学于师”形成鲜明对比,用底层工匠的学习态度反衬士大夫阶层的狭隘与傲慢,强化批判力度。

15. 答案:今其智乃反不能及,其可怪也欤

解析:针对士大夫嘲笑“巫医乐师百工之人相师”的现象,此句以反问语气指出“士大夫的智慧反而不如工匠”,用“可怪也欤”表达对这种反常现象的讽刺,凸显其见识浅薄。

16. 答案:无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也(注:取核心句“无贵无贱,无长无少”)

解析:此句从身份(贵、贱)和年龄(长、少)两个维度,强调从师的普遍性——无论身份高低、年龄大小,只要有“道”,就可成为老师,倡导平等的学习氛围。

17. 答案:今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师

解析:句子对比“今之众人”与“古代圣人”:众人的才智远不及圣人,却以从师为耻,而圣人远超众人仍虚心从师,通过反差突出“耻学于师”的危害,强化对当下风气的批判。

18. 答案:吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎

解析:针对“年龄相近、学问相当则不愿从师”的借口,此句重申“从师是学习道理”的本质,反问“何必在意年龄先后”,直接反驳了以年龄为拒绝从师的理由,强调“道”的优先性。

19. 答案:传道受业解惑也

解析:此句是对教师职能的核心概括,“传道”(传递儒家之道)是根本,“受业”(传授知识)、“解惑”(解决疑惑)是辅助,指出教师是帮助学生摆脱愚昧、获取知识与道理的关键。

20. 答案:位卑则足羞,官盛则近谀

解析:句子直接点出士大夫将从师与身份挂钩的错误观念——因老师地位低而感到羞耻,因老师官职高而刻意讨好,批判了这种以身份论师、而非以“道”论师的扭曲心态。

21. 答案:古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉

解析:此句通过“圣人才智远超常人却仍从师”的事实,说明“谦虚从师”是成为圣人的重要原因,反衬出“今之众人耻学于师”的浅薄,间接论证了“从师”对个人成长的意义。

22. 答案:彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀

解析:句子描述了士大夫“群聚而笑之”的原因——认为对方年龄、学问与自己相近,若对方地位低则羞耻,若对方官职高则谄媚,揭露了其嘲笑从师者的本质是“以身份论高低”,而非“以道论对错”。

23. 答案:惑而不从师,其为惑也终不解矣

解析:此句明确“惑而不从师”的直接后果——疑惑会永远无法解决,从个人成长角度强调“从师”的必要性,呼应前文“人非生而知之者,孰能无惑”的逻辑起点。

24. 答案:无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也

解析:此句是全文择师标准的集中体现,覆盖“身份”(贵、贱)和“年龄”(长、少)两个维度,以“道”为核心,强调从师的普遍性,为后文批判士大夫阶层的错误观念提供理论依据。

25. 答案:位卑则足羞,官盛则近谀

解析:针对“彼与彼年相若也,道相似也”的情况,士大夫仍以“位卑”“官盛”为从师的羞耻或谄媚理由,此句刻画了他们傲慢自大的心态——不愿放下身份平等学习,凸显其思想狭隘。

26. 答案:巫医乐师百工之人,不耻相师

解析:此句以“巫医乐师百工之人”相互学习的实例,证明“从师”是普遍的学习需求,与士大夫“耻学于师”形成对比,用底层群体的正确态度反衬士大夫的固执与偏见。

27. 答案:师者,所以传道受业解惑也

解析:此句再次强调教师的三重职能,且将“传道”置于首位,说明“传递道理”比“传授知识”“解决疑惑”更重要,凸显了韩愈对“师道”的核心定义——以“道”为传承核心。

28. 答案:余嘉其能行古道,作《师说》以贻之

解析:针对“师道之不复可知矣”的担忧,此句表明韩愈写作《师说》的目的——赞赏李蟠能践行古代从师之道,并以此文赠他,暗含希望通过李蟠传递师道、影响后世的期望。

29. 答案:人非生而知之者,孰能无惑;惑而不从师,其为惑也终不解矣

解析:前句指出“有疑惑是人之常态”,后句指出“不从师则疑惑难解”,两句构成因果逻辑,从“人有惑”推导“需从师”,强化了“从师是解惑唯一途径”的观点。

30. 答案:巫医乐师百工之人,不耻相师;士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之

解析:句子通过“巫医乐师百工之人相师”与“士大夫嘲笑从师”的对比,突出工匠们的学习态度远超士大夫,批判士大夫阶层“耻学于师”的风气,凸显其见识不如底层群体。

31. 答案:古之学者必有师

解析:此句开篇点明古代从师学习的良好传统——无论贵族还是平民,只要是“学者”(求学者),必然有老师,与后文“今之众人耻学于师”形成对比,奠定全文批判当下、倡导复古的基调。

32. 答案:爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉

解析:句子通过“为子择师”与“自身耻师”的行为对比,揭露士大夫阶层的虚伪——表面重视教育(为孩子请老师),实则轻视自身学习(不愿从师),言行不一的矛盾凸显其教育观念的扭曲。

33. 答案:是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子

解析:此句是对“从师”观念的升华,指出弟子在某些方面可能超过老师,老师也未必在所有方面都比弟子贤能,打破了“师必贤于弟子”的固有认知,强调“道”的传递而非身份高低。

34. 答案:师道之不传也久矣,欲人之无惑也难矣

解析:前句点明“师道传承中断已久”的现状,后句指出“无师则人难无惑”的后果,两句构成因果关系,批判了忽视师道、轻视学习的不良风气,间接呼吁重视教育、恢复师道。

35. 答案:孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃

解析:此句以孔子从师的具体事例,论证“圣人无常师”的观点——孔子作为儒家圣人,仍向不同领域的人学习,证明“从师不分领域、不分贤愚”,为“道之所存,师之所存也”提供实例支撑。

36. 答案:道之所存,师之所存也

解析:针对“为何向地位低的人学习”的质疑,此句直接回应——只要对方掌握“道”,无论身份高低,就是老师,强调“道”是从师的唯一标准,而非身份、地位等外在因素。

37. 答案:其闻道也亦先乎吾,吾从而师之

解析:句子阐明“从师”的核心逻辑——即使对方地位低,但只要“懂得道理比自己早”,就应向其学习,与“位卑则足羞”的错误观念形成对比,强调“师道”而非“师位”。

38. 答案:师者,所以传道受业解惑也

解析:此句明确“传道”是教师的首要职责,“受业”(传授知识)和“解惑”(解决疑惑)是辅助职责,凸显韩愈对“师道”的核心定义——以传递儒家之道为根本,而非单纯传授知识。

39. 答案:爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣

解析:句子通过“为子择师”与“自身耻师”的对比,揭露士大夫阶层的自相矛盾——重视子女教育却忽视自身学习,用“惑矣”直接点明其行为的荒谬性,批判其虚伪的教育态度。

40. 答案:人非生而知之者,孰能无惑;惑而不从师,其为惑也终不解矣

解析:前句指出“即使聪明的人也非天生知理,必有疑惑”,后句指出“不从师则疑惑难解”,两句结合强调“从师”的必要性——无论才智高低,都需老师指导才能解惑,否则一事无成。

41. 答案:士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之

解析:此句描述了士大夫阶层的恶劣风气——只要有人提及“师”“弟子”,就聚集起来嘲笑,刻画了他们对“从师”的排斥与轻视,凸显当时师道败坏的社会现状。

42. 答案:惑而不从师,其为惑也终不解矣

解析:承接“人非生而知之者”的事实,此句进一步指出“有惑却不从师”的后果——疑惑永远无法解决,从而推导出“从师学习是每个人的必经之路”,强化了全文的论证逻辑。

43. 答案:巫医乐师百工之人,不耻相师;士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之

解析:句子通过“巫医乐师百工之人相师”与“士大夫嘲笑从师”的对比,突出工匠们“不耻相师”的学习态度远超士大夫,批判士大夫阶层“以身份论师”的狭隘,凸显其见识浅薄。

44. 答案:官盛则近谀

解析:此句刻画了士大夫因老师“官职高”而刻意谄媚的心态,揭露其“以官论师”的错误观念——将从师视为讨好权贵的手段,而非追求“道”的途径,批判其内心的骄傲与功利。

45. 答案:是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也

解析:此句是对“道之所存,师之所存也”的完整阐释,从“贵、贱”(身份)和“长、少”(年龄)两个维度,强调“道”是从师的唯一标准,无论对方身份、年龄如何,只要有“道”,就可成为老师。

46. 答案:古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉

解析:此句通过“圣人远超常人却仍从师”的事实,说明“从师学习”是圣人不断进步的重要原因——不满足于已有学识,通过从师获取更多道理,反衬出“今之众人耻学于师”的停滞不前。

47. 答案:惑而不从师,其为惑也终不解矣

解析:此句描述了“师道不存”的具体后果——人们遇到疑惑却无人可问(因无师指导),最终疑惑永远无法解决,凸显了师道传承对个人解惑、成长的重要性。

48. 答案:今其智乃反不能及,其可怪也欤

解析:针对士大夫嘲笑“巫医乐师百工之人相师”的现象,此句以反问语气质疑其见识——士大夫的智慧反而不如底层工匠,用“可怪也欤”表达对这种反常现象的讽刺,批判其傲慢与无知。

49. 答案:师者,所以传道受业解惑也

解析:此句明确教师的“解惑”职能——帮助学生解决学习中遇到的疑惑,理清思路,是学生获取知识、理解道理的关键。它与“传道”“受业”共同构成教师的核心职责,体现了韩愈对教师角色的完整定义,也是批判“童子之师仅教句读”的理论依据。

50. 答案:师道之不传也久矣,欲人之无惑也难矣

解析:前句点明“师道传承中断已久”的社会现状,后句指出“无师指导则疑惑难消”的连锁反应。两句以因果逻辑强调:师道断裂会导致知识无法传承,最终造成社会层面的“知识断层”,间接呼吁重视师道、恢复从师传统。

51. 答案:其闻道也固先乎吾,吾从而师之

解析:此句阐明从师的核心价值——跟随“闻道在先”的人学习,能快速掌握道理、获取知识,避免个人摸索的盲目性。它呼应“道之所存,师之所存也”,从实践层面论证“从师有益”,强化了“以道择师”的观点。

52. 答案:位卑则足羞

解析:此句精准刻画士大夫“因老师地位低微而感到羞耻”的错误心态,批判其将“身份高低”凌驾于“知识道理”之上的扭曲观念。这种心态是“耻学于师”风气的重要成因,也是韩愈倡导“打破身份限制、平等从师”的直接批判对象。

53. 答案:古之学者必有师

解析:此句涵盖古代社会各阶层求学者(包括帝王、贤士),指出“从师”是古代普遍的学习传统,而非某一群体的专属行为。以古代帝王、贤士“必有师”的实例,证明从师的普遍性与重要性,反衬当下“今之众人耻学于师”的反常。

54. 答案:是故圣益圣,愚益愚

解析:针对“今之众人不及圣人却耻学于师”的现状,此句揭示了“从师”与“才智发展”的关联——圣人因“从师而问”愈发圣明,众人因“耻学于师”愈发愚昧。用“圣益圣,愚益愚”的对比,表达对众人“放弃从师、甘于愚昧”的惋惜。

55. 答案:授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也

解析:此句明确区分“童子之师”与“传道之师”的本质差异——前者仅负责“教读书断句”(技能层面),后者需“传递道理、解决疑惑”(思想与知识层面)。通过否定“童子之师”的完整性,强调“传道之师”对个人成长的关键作用。

56. 答案:师道之不复,可知矣

解析:此句是对“惑而不从师”后果的延伸——个人疑惑难解会导致知识无法代际传递,进而造成社会文化传承的断裂。它将“个人从师态度”与“社会文化传承”关联,凸显师道对社会发展的重要性,深化了批判“耻学于师”风气的意义。

57. 答案:巫医乐师百工之人,不耻相师;士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之

解析:通过“底层工匠相互学习”与“士大夫嘲笑从师”的鲜明对比,直接指出士大夫的见识不如“巫医乐师百工之人”。用底层群体的正确学习态度,反衬士大夫阶层的傲慢与无知,强化对“耻学于师”风气的批判力度。

58. 答案:其闻道也固先乎吾,吾从而师之;吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎

解析:前句描述“学生虚心向闻道在先者学习”的场景,后句强调“老师不计较学生年龄、平等施教”的态度,共同勾勒出古代“师者悉心教、学者虚心学”的和谐从师氛围,与当下“群聚而笑之”的现状形成对比,表达对传统师道的推崇。

59. 答案:无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也

解析:此句从“身份(贵、贱)”“年龄(长、少)”两个维度打破从师限制,明确“只要有‘道’,即可为师”。它为“打破身份壁垒、主动从师”提供理论依据,指出践行此观点能帮助个人突破认知局限,实现学识与修养的提升。

60. 答案:余嘉其能行古道,作《师说》以贻之

解析:面对“师道之不传也久矣”的现实,此句表明韩愈的行动选择——通过赞赏李蟠“践行古代从师之道”,并写作《师说》赠予他,以个体案例传递师道观念,呼吁更多人重拾从师传统,体现了韩愈推动师道恢复的主动意识。

61. 答案:孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃

解析:此句以孔子从师的具体实例(向郯子问官制、向苌弘问乐理、向师襄学琴、向老聃问礼),论证“圣人无常师”的核心观点。孔子作为儒家圣人,仍向不同领域、不同身份的人学习,证明“从师不分领域、不分贤愚”,为“以道择师”提供最强实例支撑。

62. 答案:吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎

解析:针对士大夫“以年龄相近为由拒绝从师”的借口,此句直接反驳——从师的本质是“学习道理”,而非比较年龄大小。它打破“年龄决定师生关系”的固有认知,强调“道”的优先性,批判士大夫忽视“道”、固守年龄偏见的狭隘。

63. 答案:无贵无贱,道之所存,师之所存也

解析:此句聚焦“身份维度”,明确“无论富贵还是贫贱,只要掌握‘道’,就可成为老师”。它直接回应“位卑则足羞”的错误观念,强调从师与身份无关,仅与“道”相关,倡导“平等从师、尊重知识”的氛围,是对“从师不分贵贱”观点的集中阐释。

64. 答案:师者,所以传道受业解惑也

解析:此句是全文对教师职能的核心界定,“传道”(传递儒家核心思想)是根本,“受业”(传授具体知识)、“解惑”(解决学习疑惑)是延伸。三者共同构成教师存在的根本意义,也是韩愈批判“师道不存”、倡导恢复师道的理论基础。

65. 答案:士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之

解析:此句生动刻画士大夫阶层的恶劣风气——只要有人提及“师”“弟子”的关系,就聚集起来嘲笑,将其对“从师”的排斥与轻视具象化。这种场景描写直观展现了当时师道败坏的社会现状,为后文批判“士大夫见识不如工匠”做铺垫。

66. 答案:惑而不从师,其为惑也终不解矣

解析:承接“人非生而知之者,孰能无惑”的客观事实,此句进一步强调“从师解惑”的紧迫性——若有惑却不从师,疑惑会永远无法解决,最终阻碍个人成长。用“终不解矣”的绝对表述,凸显“从师学习刻不容缓”,强化论证力度。

67. 答案:巫医乐师百工之人,不耻相师

解析:此句以“巫医乐师百工之人”为例,描述底层群体“不因职业差异、身份高低而相互学习”的场景,展现其“以获取知识为目的”的纯粹学习态度。与士大夫“耻学于师”形成对比,反衬士大夫阶层的狭隘,论证“从师应平等、无差别”的观点。

68. 答案:道之所存,师之所存也

解析:针对士大夫“因老师官职高而刻意谄媚(官盛则近谀)”的错误心态,此句直接给出正确择师标准——“道”是选择老师的唯一依据,而非官职高低。它批判士大夫将“从师”异化为“讨好权贵”的功利行为,重申从师的本质是“追求道”。

69. 答案:师道之不传也久矣,欲人之无惑也难矣

解析:此句从“社会影响”层面论证“师道不可废”——师道中断会导致“人无师解惑”,进而引发知识传承断裂、社会认知水平下降,最终陷入混乱。它将“师道”与“社会稳定、知识传承”绑定,凸显师道对社会的基础性作用,强化“师道不可废”的观点。

70. 答案:古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉

解析:此句以“古代圣人”为标杆——即使才智远超常人,仍保持“不耻下问、主动从师”的态度,最终成就“圣人”之名。通过圣人的行为,证明“从师学习”是个人走向卓越的重要途径,强调“谦虚从师”对实现伟大的关键意义。

71. 答案:今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师;是故圣益圣,愚益愚

解析:前句描述“众人不及圣人却耻学于师”的现状,后句指出“众人因耻学于师而愈发愚昧”的后果,共同刻画“师道不存”的直接危害——人们因无师指导而陷入愚昧,却不知反思自身“耻学于师”的错误。用“愚益愚”的结果,强化对当下风气的批判。

72. 答案:今其智乃反不能及,其可怪也欤

解析:针对士大夫“排斥从师、嘲笑工匠相师”的行为,此句以反问语气提出质疑——士大夫的智慧反而不如“巫医乐师百工之人”,这种反常现象难道不奇怪吗?用“可怪也欤”的强烈反问,质疑士大夫拒绝从师的合理性,凸显其行为的荒谬。

73. 答案:师者,所以传道受业解惑也

解析:此句中的“解惑”职能,不仅指解决知识疑惑,还包括纠正学习中的错误认知与方向偏差。它表明教师的作用不仅是“授业”,更能引导学生避开学习误区,确保学习方向正确,凸显教师对学生成长的“引路”价值。

74. 答案:其闻道也固先乎吾,吾从而师之;是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子

解析:前句强调“向闻道在先者学习”能快速获取知识,后句指出“弟子可在某些领域超越老师”,两者结合说明:从师学习既能帮助个人夯实基础,又能激发个人潜能,最终实现知识突破与自我提升,论证“重视从师有益成长”的观点。

75. 答案:爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉

解析:此句通过“为孩子精心择师”与“自身耻于从师”的行为对比,揭露士大夫阶层的言行不一——将“教育重要性”仅应用于子女,却忽视自身学习需求。这种矛盾凸显其教育观念的虚伪,是韩愈批判士大夫阶层的重要切入点。

76. 答案:古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉

解析:此句中的“古代圣人”包括地位显赫的贤士、帝王(如舜、禹等),他们虽身居高位,仍保持“主动从师”的态度。用“地位显赫却不轻视从师”的实例,证明“尊重知识、虚心从师”与身份无关,凸显对知识的尊重是贤士的共同特质。

77. 答案:惑而不从师,其为惑也终不解矣

解析:此句从“学习效果”层面指出“惑而不从师”的危害——没有老师的指导,个人难以靠自身力量解决深层疑惑,最终在学习中陷入“疑惑堆积”的困境,无法真正理解知识、掌握道理。它从实践角度论证“从师是获取真知识的必要条件”。

78. 答案:是故圣益圣,愚益愚

解析:面对“今之众人耻学于师”的风气,此句以“圣人因从师而更圣明,众人因耻学而更愚昧”的对比,表达对众人“甘于愚昧、放弃成长”的无奈。用“益”字强调这种差距会不断扩大,凸显“耻学于师”对个人发展的长期负面影响。

79. 答案:吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎;道之所存,师之所存也

解析:前句从“年龄”维度打破从师限制,后句从“本质”层面明确择师标准,两者结合强调:选择老师的唯一依据是“是否掌握道”,与年龄、地位等外在因素无关。它是对“择师标准”的完整阐释,为“平等从师”提供理论支撑。

80. 答案:古之学者必有师;其闻道也固先乎吾,吾从而师之

解析:前句点明古代“学者皆有师”的良好传统,后句描述“老师按‘闻道先后’施教,不刻意区分学生身份”的因材施教场景,共同展现古代从师传统的核心——“学者刻苦求师,师者按需施教”,表达对这种良性教育生态的推崇。

81. 答案:其闻道也固先乎吾,吾从而师之

解析:此句表明从师的直接益处——跟随“闻道在先”的老师学习,能借助老师的经验与智慧,避开个人探索中的弯路,快速理解知识、掌握道理,实现高效成长。它从“学习效率”角度论证“从师有益无害”,强化“主动从师”的必要性。

82. 答案:位卑则足羞

解析:此句批判士大夫“因老师地位低而拒绝从师”的错误观念——将身份高低作为从师的前提,忽视老师的“道”与“才”,导致错失学习机会。这种观念不仅阻碍个人获取知识,还会形成“以身份论高低”的社会风气,进一步阻碍知识的传播与共享。

83. 答案:巫医乐师百工之人,不耻相师

解析:此句中的“巫医乐师百工之人”分属不同职业领域,却能突破职业界限、相互学习,体现“学习无职业差异、平等交流”的态度。这种态度与士大夫“因身份、年龄拒绝从师”形成对比,论证“学等、无差别”,凸显学习的本质是获取知识。

84. 答案:余嘉其能行古道,作《师说》以贻之

解析:面对“师道之不复可知矣”的担忧,此句展现韩愈的担当——不只是消极感叹,而是通过“赞赏践行古道者、写作文章传播观点”的实际行动,主动推动师道恢复。它体现了韩愈作为文人“以文载道、干预现实”的责任感,也暗含对后世的期望。

85. 答案:师者,所以传道受业解惑也

解析:此句中“传道”的核心是传递儒家“仁义礼智信”的道德观念与处世准则,“受业”是传授知识技能,“解惑”是解决道德与知识层面的疑惑。三者结合表明:教师不仅要“授业”,更要“传道”,即培养学生的品德与价值观,凸显教师对学生“立德树人”的作用。

86. 答案:师道之不传也久矣,欲人之无惑也难矣

解析:此句描述“师道不存”的具体后果——年轻一代因无师指导,既无法获取系统知识,也缺乏正确的道德引导,陷入“知识空白、价值观模糊”的状态,形成教育断层。它将“师道”与“年轻一代成长”关联,凸显师道对教育传承的关键意义。

87. 答案:今其智乃反不能及,其可怪也欤

解析:此句针对士大夫“因身份地位而轻视从师”的傲慢心态,直接指出其本质是“无知”——连“巫医乐师百工之人”都明白“相师有益”,士大夫却因身份偏见拒绝从师,最终导致智慧不如底层群体。用“可怪也欤”的讽刺,揭露其傲慢背后的无知本质。

88. 答案:圣人无常师;孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃

解析:前句提出“圣人没有固定老师”的观点,后句以孔子从师的具体实例(向不同领域、不同身份的人学习)进行论证,两者结合说明:真正的智者(圣人)不会固守“师必贤于己”的偏见,而是以“获取知识、掌握道”为目的,向所有有专长的人学习。

89. 答案:吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎;是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子

解析:前句打破“年龄决定师生关系”的局限,明确“从师核心是学道,与年龄无关”;后句进一步突破“师必贤于弟子”的固有认知,指出弟子在特定领域可能超越老师。两者结合表明:重视从师能让人以开放心态学习“道”,同时不局限于师生身份差异,进而在知识积累中实现自我突破,最终成长为有学识、有修养的人,完整呼应“重视从师可促进思想进步”的情景要求。

90. 答案:余嘉其能行古道,作《师说》以贻之

解析:面对士大夫“耻学于师”的不良风气,此句以韩愈的实际行动(赞赏李蟠践行古道、作《师说》赠之)传递核心主张——呼吁士大夫放下“位卑则足羞,官盛则近谀”的身份偏见,像古代学者一样主动从师。既体现韩愈对恢复师道的倡导,也为士大夫阶层提供了“践行从师”的具体范例,直接回应“呼吁放下偏见、主动从师”的情景需求。

1. 韩愈在《师说》中,明确指出老师的职能是“__________,__________”,这一观点突破了传统教育中对老师角色的单一认知。

2. 面对当时士大夫阶层“耻学于师”的现象,韩愈在《师说》中用“__________,__________”两句,揭示出他们以向老师学习为耻辱,却在遇到疑难时困惑不解的矛盾状态。

3. 韩愈在《师说》里,以“__________,__________”两句阐明选择老师的标准——不应受年龄、地位的限制,而应看其是否掌握真理、懂得道理。

4. 为批判士大夫阶层“位卑则足羞,官盛则近谀”的错误观念,韩愈在《师说》中用“__________,__________”两句,强调从师学习的本质是追求知识,与身份高低无关。

5. 《师说》中,韩愈以“__________,__________”两句,指出古代圣人尚且不耻下问、虚心向老师学习,反衬出当时普通人不愿从师的浅薄。

6. 韩愈在《师说》中,用“__________,__________”两句描述了士大夫子弟因家世背景,无需努力就能获得俸禄和官职,却仍轻视学习的现状。

7. 针对“童子之师”只教孩童读书断句,却不传授道理的现象,韩愈在《师说》中质疑道:“__________,__________”,明确区分了“童子之师”与“传道授业解惑之师”的不同。

8. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,指出如果人们只向比自己地位高的人学习,而忽视地位低但有学问的人,最终会导致知识传承的断裂。

9. 韩愈在《师说》中,以“__________,__________”两句,强调人不是生来就懂得所有道理的,谁都会有疑惑,因此从师学习是必要的。

10. 面对当时社会“师道之不传也久矣”的困境,韩愈在《师说》中用“__________,__________”两句,表达了对恢复古代从师传统的迫切愿望。

11. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,举例说明古代圣人即使才智远超常人,仍会主动向老师请教,体现了谦虚好学的态度。

12. 韩愈在《师说》中,批判有些人为孩子选择老师,自己却不愿从师,这种行为的荒谬之处在于“__________,__________”。

13. 为论证“圣人无常师”的观点,韩愈在《师说》中引用孔子的事例,写道:“__________,__________”,表明孔子曾向多位不同领域的人学习。

14. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,指出如果不跟随老师学习,就会在知识上停滞不前,最终无法解决疑惑。

15. 面对士大夫阶层嘲笑“巫医乐师百工之人,不耻相师”的现象,韩愈在《师说》中反问:“__________,__________”,讽刺他们的见识不如这些工匠。

16. 韩愈在《师说》中,用“__________,__________”两句,强调老师的重要性——没有老师的教导,人们就无法正确理解道理、解决疑难。

17. 《师说》中,韩愈以“__________,__________”两句,描述了当时社会上普通人与圣人在从师态度上的差异,突出了“耻学于师”的危害。

18. 针对有人以“年龄相近、学问相当”为由拒绝从师的做法,韩愈在《师说》中反驳道:“__________,__________”,强调学习应看重道理而非年龄。

19. 韩愈在《师说》中,用“__________,__________”两句,指出“传道授业解惑”的老师,是帮助人们摆脱愚昧、获取知识的关键。

20. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,批判士大夫阶层将从师学习与身份地位挂钩的错误观念,倡导平等的学习氛围。

21. 韩愈在《师说》中,以“__________,__________”两句,说明古代圣人之所以能成为圣人,正是因为他们不轻视从师学习,始终保持谦虚的态度。

22. 面对当时“群聚而笑之”的从师现状,韩愈在《师说》中用“__________,__________”两句,揭示出士大夫阶层因无知而嘲笑从师者的浅薄本质。

23. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,明确“惑而不从师”的后果——疑惑永远无法解决,最终会影响个人的成长与发展。

24. 为强调从师学习的普遍性,韩愈在《师说》中写道:“__________,__________”,指出无论身份高低、年龄大小,都需要老师的指导。

25. 韩愈在《师说》中,批判有些士大夫“彼与彼年相若也,道相似也”,却“__________,__________”,体现出他们傲慢自大的心态。

26. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,举例说明“巫医乐师百工之人”相互学习的场景,反衬士大夫阶层的固执与狭隘。

27. 韩愈在《师说》中,以“__________,__________”两句,指出老师的职责不仅是传授知识,更重要的是传递道理、解决学生的疑惑。

28. 面对“师道之不复可知矣”的担忧,韩愈在《师说》中用“__________,__________”两句,表达了对后世恢复师道传统的期望。

29. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,强调人在学习过程中必然会遇到疑惑,而从师是解决疑惑的唯一途径。

30. 为批判士大夫阶层“耻学于师”的风气,韩愈在《师说》中对比道:“__________,__________”,指出工匠们相互学习的态度远超士大夫。

31. 韩愈在《师说》中,用“__________,__________”两句,描述了古代从师学习的良好氛围——无论贵族还是平民,都以从师为荣。

32. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,指出有些士大夫表面上重视教育,却在自身学习上敷衍了事,言行不一。

33. 为论证“从师不必贤于弟子”的观点,韩愈在《师说》中写道:“__________,__________”,说明弟子在某些方面可能超过老师,这是正常现象。

34. 韩愈在《师说》中,用“__________,__________”两句,批判当时社会上忽视师道、轻视学习的不良风气,呼吁人们重视教育。

35. 《师说》中,韩愈以“__________,__________”两句,举例说明孔子向不同的人学习,体现了“圣人无常师”的理念。

36. 面对有人质疑“为何要向地位低的人学习”,韩愈在《师说》中回答:“__________,__________”,强调学习的关键是“道”,而非身份。

37. 韩愈在《师说》中,用“__________,__________”两句,指出如果人们长期不从师学习,就会在思想上变得愚昧,无法跟上时代发展。

38. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,明确“传道”是老师最重要的职责,其次才是“授业”和“解惑”。

39. 为批判士大夫阶层的虚伪,韩愈在《师说》中写道:“__________,__________”,指出他们为孩子请老师,自己却不愿从师,自相矛盾。

40. 韩愈在《师说》中,用“__________,__________”两句,强调从师学习的重要性——即使是聪明的人,没有老师的教导也会一事无成。

41. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,描述了当时士大夫阶层相互攀比、不愿从师的场景,凸显了风气的败坏。

42. 面对“人非生而知之者”的事实,韩愈在《师说》中进一步指出:“__________,__________”,因此从师学习是每个人的必经之路。

43. 韩愈在《师说》中,用“__________,__________”两句,举例说明“百工之人”虽然社会地位不高,却在学习态度上远超士大夫。

44. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,批判有些士大夫以“官盛则近谀”为由拒绝从师,实则是内心骄傲自大。

45. 为强调“道之所存,师之所存也”的观点,韩愈在《师说》中写道:“__________,__________”,指出只要有“道”的地方,就有老师。

46. 韩愈在《师说》中,用“__________,__________”两句,指出古代圣人之所以能不断进步,正是因为他们始终保持从师学习的习惯。

47. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,描述了当时社会上“师道不存”的具体表现——人们遇到疑惑却无人可问。

48. 面对士大夫阶层对“从师”的嘲笑,韩愈在《师说》中反问:“__________,__________”,质疑他们的见识和判断力。

49. 韩愈在《师说》中,用“__________,__________”两句,强调老师的教导能帮助学生理清思路,解决学习中遇到的各种难题。

50. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,指出如果人们忽视从师学习,最终会导致知识断层,影响社会的发展。

51. 为论证“从师有益”的观点,韩愈在《师说》中写道:“__________,__________”,说明跟随老师学习能让人快速掌握知识、明白道理。

52. 韩愈在《师说》中,用“__________,__________”两句,批判有些士大夫“位卑则足羞”的错误观念,倡导尊重知识、尊重老师的风气。

53. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,举例说明古代帝王也会从师学习,体现了从师的普遍性和重要性。

54. 面对“今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师”的现状,韩愈在《师说》中感叹:“__________,__________”,表达了对这种现象的惋惜。

55. 韩愈在《师说》中,用“__________,__________”两句,指出“童子之师”与真正的“传道之师”的区别,强调后者的重要性。

56. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,强调“惑而不从师”不仅会影响个人,还会阻碍社会文化的传承。

57. 为批判士大夫阶层的无知,韩愈在《师说》中写道:“__________,__________”,指出他们连“巫医乐师百工之人”的学习态度都不如。

58. 韩愈在《师说》中,用“__________,__________”两句,描述了古代从师学习的和谐场景——老师悉心教导,学生虚心求教。

59. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,指出如果人们能打破身份限制,主动从师学习,就能不断提升自己的学识和修养。

60. 面对当时“师道之不传也久矣”的现实,韩愈在《师说》中用“__________,__________”两句,呼吁人们重拾从师传统,重视教育。

61. 韩愈在《师说》中,用“__________,__________”两句,举例说明孔子向郯子、苌弘等不同领域的人学习,体现了“圣人无常师”的道理。

62. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,批判有些士大夫以“年相若”为由拒绝从师,忽视了“道”的重要性。

63. 为强调“从师不分贵贱”的观点,韩愈在《师说》中写道:“__________,__________”,指出无论富贵还是贫贱,都需要老师的指导。

64. 韩愈在《师说》中,用“__________,__________”两句,指出老师的职责是帮助学生“传道授业解惑”,这是老师存在的根本意义。

65. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,描述了当时士大夫阶层相互嘲笑从师者的场景,凸显了风气的恶劣。

66. 面对“人非生而知之者,孰能无惑”的事实,韩愈在《师说》中进一步强调:“__________,__________”,因此从师学习刻不容缓。

67. 韩愈在《师说》中,用“__________,__________”两句,举例说明“百工之人”相互学习、共同进步的情况,反衬士大夫阶层的狭隘。

68. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,批判有些士大夫“官盛则近谀”的错误心态,倡导以“道”为标准选择老师。

69. 为论证“师道不可废”的观点,韩愈在《师说》中写道:“__________,__________”,指出没有师道,社会就会陷入混乱,知识就无法传承。

70. 韩愈在《师说》中,用“__________,__________”两句,强调古代圣人之所以伟大,正是因为他们不耻下问、始终保持从师学习的态度。

71. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,描述了当时社会上“师道不存”导致的后果——人们愚昧无知,却不知反思。

72. 面对士大夫阶层对“从师”的排斥,韩愈在《师说》中反问:“__________,__________”,质疑他们拒绝从师的合理性。

73. 韩愈在《师说》中,用“__________,__________”两句,指出老师的教导能帮助学生纠正错误,避免在学习中走弯路。

74. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,强调如果人们能重视从师学习,就能在知识上不断突破,实现自我提升。

75. 为批判士大夫阶层的言行不一,韩愈在《师说》中写道:“__________,__________”,指出他们要求孩子学习,自己却不愿从师。

76. 韩愈在《师说》中,用“__________,__________”两句,举例说明古代贤士即使地位显赫,仍会主动向老师请教,体现了对知识的尊重。

77. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,指出“惑而不从师”会让人在学习中陷入困境,无法获得真正的知识。

78. 面对当时“今之众人,耻学于师”的风气,韩愈在《师说》中感叹:“__________,__________”,表达了对这种现象的无奈。

79. 韩愈在《师说》中,用“__________,__________”两句,强调“道”是选择老师的唯一标准,与年龄、地位无关。

80. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,描述了古代从师学习的良好传统——老师因材施教,学生刻苦钻研。

81. 为论证“从师有益无害”的观点,韩愈在《师说》中写道:“__________,__________”,说明跟随老师学习能让人少走弯路,快速成长。

82. 韩愈在《师说》中,用“__________,__________”两句,批判有些士大夫“位卑则足羞”的错误观念,指出这种观念阻碍了知识的传播。

83. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,举例说明“巫医乐师百工之人”虽然职业不同,却能相互学习,体现了学等性。

84. 面对“师道之不复可知矣”的担忧,韩愈在《师说》中用“__________,__________”两句,表达了自己愿为恢复师道传统而努力的决心。

85. 韩愈在《师说》中,用“__________,__________”两句,指出老师的职责不仅是传授知识,更要培养学生的品德和价值观。

86. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,描述了当时社会上“师道不存”导致的教育断层——年轻人缺乏正确的引导。

87. 为批判士大夫阶层的傲慢,韩愈在《师说》中写道:“__________,__________”,指出他们因身份地位而轻视从师,实则是无知的表现。

88. 韩愈在《师说》中,用“__________,__________”两句,强调“圣人无常师”的观点,说明真正的智者会向所有有学问的人学习。

89. 《师说》中,韩愈用“__________,__________”两句,指出如果人们能重视从师学习,就能在思想上不断进步,成为有学识、有修养的人。

90. 面对当时“耻学于师”的不良风气,韩愈在《师说》中用“__________,__________”两句,呼吁士大夫阶层放下偏见,主动从师学习。

《师说》情景式默写专项训练(教师版)

1. 答案:师者,所以传道受业解惑也

解析:此句是《师说》的核心观点之一,明确界定了教师“传道、受业、解惑”的三重职能,打破了传统教育中仅将教师视为“授业”工具的单一认知,是理解全文师道观念的基础。

2. 答案:惑而不从师,其为惑也,终不解矣(注:题干要求两句,取核心句“惑而不从师,其为惑也终不解矣”)

解析:针对士大夫“耻学于师”的现象,此句揭示了“不愿从师”与“疑惑难解”的矛盾——因耻于从师,导致疑惑永远无法解决,直接批判了该阶层的错误态度。

3. 答案:吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎

解析:句子以“师道”为核心,强调从师的本质是学习“道理”,而非关注老师的年龄大小,直接阐明了“择师不问年龄”的标准,为后文“圣人无常师”的观点铺垫。

4. 答案:道之所存,师之所存也

解析:此句是对“位卑则足羞,官盛则近谀”的直接反驳,指出“道”是选择老师的唯一标准,无论对方身份高低,只要掌握“道”,就可成为老师,凸显了从师学习的本质是追求“道”。

5. 答案:古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉(注:取核心句“古之圣人,犹且从师而问焉”)

解析:通过对比“古代圣人”与“今之众人”,以圣人“远超常人却仍从师”的行为,反衬出当时普通人“不及圣人却耻学于师”的浅薄,强化了批判效果。

6. 答案:彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也(注:取核心对比句“授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也”)

解析:此句明确区分“童子之师”(仅教读书断句)与“传道之师”(传递道理、解决疑惑),指出前者并非真正意义上的“师”,批判了当时教育中忽视“传道”的弊端。

7. 答案:位卑则足羞,官盛则近谀

解析:句子直接引用士大夫阶层的错误观念,刻画了他们因老师“地位低”而羞耻、因老师“官职高”而谄媚的心态,为后文“道之所存,师之所存也”的观点提供批判对象。

8. 答案:人非生而知之者,孰能无惑

解析:此句以客观事实为起点,指出“有疑惑”是人类的共性,并非天生知晓一切,从而推导出“从师学习以解疑惑”的必要性,是全文论证的逻辑基础。

9. 答案:欲人之无惑也难矣

解析:针对“师道之不传也久矣”的现状,此句表达了对“人们因无师指导而难以无惑”的担忧,间接呼吁恢复古代从师传统,凸显了师道传承的重要性。

10. 答案:圣人无常师

解析:此句是对“古代圣人从师态度”的总结,打破了“师必贤于弟子”的固有认知,为后文引用孔子从师事例(“孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃”)做铺垫,强调“择师以道”的灵活性。

11. 答案:爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣

解析:句子通过对比“为孩子择师”与“自身耻师”的行为,揭露了士大夫阶层的言行不一——重视子女教育却忽视自身学习,用“惑矣”直接点明其行为的荒谬性。

12. 答案:孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃

解析:此句以孔子为例,具体论证“圣人无常师”的观点——孔子作为圣人,仍向郯子(问官制)、苌弘(问乐理)、师襄(学琴)、老聃(问礼)等不同领域的人学习,证明“从师不分领域、不分贤愚”。

13. 答案:其闻道也固先乎吾,吾从而师之

解析:句子阐明了“从师”的核心逻辑——只要对方“懂得道理比自己早”,就应向其学习,与后文“夫庸知其年之先后生于吾乎”呼应,强调“师道”而非“师龄”。

14. 答案:巫医乐师百工之人,不耻相师

解析:此句描述了“巫医乐师百工之人”相互学习的场景,与士大夫“耻学于师”形成鲜明对比,用底层工匠的学习态度反衬士大夫阶层的狭隘与傲慢,强化批判力度。

15. 答案:今其智乃反不能及,其可怪也欤

解析:针对士大夫嘲笑“巫医乐师百工之人相师”的现象,此句以反问语气指出“士大夫的智慧反而不如工匠”,用“可怪也欤”表达对这种反常现象的讽刺,凸显其见识浅薄。

16. 答案:无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也(注:取核心句“无贵无贱,无长无少”)

解析:此句从身份(贵、贱)和年龄(长、少)两个维度,强调从师的普遍性——无论身份高低、年龄大小,只要有“道”,就可成为老师,倡导平等的学习氛围。

17. 答案:今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师

解析:句子对比“今之众人”与“古代圣人”:众人的才智远不及圣人,却以从师为耻,而圣人远超众人仍虚心从师,通过反差突出“耻学于师”的危害,强化对当下风气的批判。

18. 答案:吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎

解析:针对“年龄相近、学问相当则不愿从师”的借口,此句重申“从师是学习道理”的本质,反问“何必在意年龄先后”,直接反驳了以年龄为拒绝从师的理由,强调“道”的优先性。

19. 答案:传道受业解惑也

解析:此句是对教师职能的核心概括,“传道”(传递儒家之道)是根本,“受业”(传授知识)、“解惑”(解决疑惑)是辅助,指出教师是帮助学生摆脱愚昧、获取知识与道理的关键。

20. 答案:位卑则足羞,官盛则近谀

解析:句子直接点出士大夫将从师与身份挂钩的错误观念——因老师地位低而感到羞耻,因老师官职高而刻意讨好,批判了这种以身份论师、而非以“道”论师的扭曲心态。

21. 答案:古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉

解析:此句通过“圣人才智远超常人却仍从师”的事实,说明“谦虚从师”是成为圣人的重要原因,反衬出“今之众人耻学于师”的浅薄,间接论证了“从师”对个人成长的意义。

22. 答案:彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀

解析:句子描述了士大夫“群聚而笑之”的原因——认为对方年龄、学问与自己相近,若对方地位低则羞耻,若对方官职高则谄媚,揭露了其嘲笑从师者的本质是“以身份论高低”,而非“以道论对错”。

23. 答案:惑而不从师,其为惑也终不解矣

解析:此句明确“惑而不从师”的直接后果——疑惑会永远无法解决,从个人成长角度强调“从师”的必要性,呼应前文“人非生而知之者,孰能无惑”的逻辑起点。

24. 答案:无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也

解析:此句是全文择师标准的集中体现,覆盖“身份”(贵、贱)和“年龄”(长、少)两个维度,以“道”为核心,强调从师的普遍性,为后文批判士大夫阶层的错误观念提供理论依据。

25. 答案:位卑则足羞,官盛则近谀

解析:针对“彼与彼年相若也,道相似也”的情况,士大夫仍以“位卑”“官盛”为从师的羞耻或谄媚理由,此句刻画了他们傲慢自大的心态——不愿放下身份平等学习,凸显其思想狭隘。

26. 答案:巫医乐师百工之人,不耻相师

解析:此句以“巫医乐师百工之人”相互学习的实例,证明“从师”是普遍的学习需求,与士大夫“耻学于师”形成对比,用底层群体的正确态度反衬士大夫的固执与偏见。

27. 答案:师者,所以传道受业解惑也

解析:此句再次强调教师的三重职能,且将“传道”置于首位,说明“传递道理”比“传授知识”“解决疑惑”更重要,凸显了韩愈对“师道”的核心定义——以“道”为传承核心。

28. 答案:余嘉其能行古道,作《师说》以贻之

解析:针对“师道之不复可知矣”的担忧,此句表明韩愈写作《师说》的目的——赞赏李蟠能践行古代从师之道,并以此文赠他,暗含希望通过李蟠传递师道、影响后世的期望。

29. 答案:人非生而知之者,孰能无惑;惑而不从师,其为惑也终不解矣

解析:前句指出“有疑惑是人之常态”,后句指出“不从师则疑惑难解”,两句构成因果逻辑,从“人有惑”推导“需从师”,强化了“从师是解惑唯一途径”的观点。

30. 答案:巫医乐师百工之人,不耻相师;士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之

解析:句子通过“巫医乐师百工之人相师”与“士大夫嘲笑从师”的对比,突出工匠们的学习态度远超士大夫,批判士大夫阶层“耻学于师”的风气,凸显其见识不如底层群体。

31. 答案:古之学者必有师

解析:此句开篇点明古代从师学习的良好传统——无论贵族还是平民,只要是“学者”(求学者),必然有老师,与后文“今之众人耻学于师”形成对比,奠定全文批判当下、倡导复古的基调。

32. 答案:爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉

解析:句子通过“为子择师”与“自身耻师”的行为对比,揭露士大夫阶层的虚伪——表面重视教育(为孩子请老师),实则轻视自身学习(不愿从师),言行不一的矛盾凸显其教育观念的扭曲。

33. 答案:是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子

解析:此句是对“从师”观念的升华,指出弟子在某些方面可能超过老师,老师也未必在所有方面都比弟子贤能,打破了“师必贤于弟子”的固有认知,强调“道”的传递而非身份高低。

34. 答案:师道之不传也久矣,欲人之无惑也难矣

解析:前句点明“师道传承中断已久”的现状,后句指出“无师则人难无惑”的后果,两句构成因果关系,批判了忽视师道、轻视学习的不良风气,间接呼吁重视教育、恢复师道。

35. 答案:孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃

解析:此句以孔子从师的具体事例,论证“圣人无常师”的观点——孔子作为儒家圣人,仍向不同领域的人学习,证明“从师不分领域、不分贤愚”,为“道之所存,师之所存也”提供实例支撑。

36. 答案:道之所存,师之所存也

解析:针对“为何向地位低的人学习”的质疑,此句直接回应——只要对方掌握“道”,无论身份高低,就是老师,强调“道”是从师的唯一标准,而非身份、地位等外在因素。

37. 答案:其闻道也亦先乎吾,吾从而师之

解析:句子阐明“从师”的核心逻辑——即使对方地位低,但只要“懂得道理比自己早”,就应向其学习,与“位卑则足羞”的错误观念形成对比,强调“师道”而非“师位”。

38. 答案:师者,所以传道受业解惑也

解析:此句明确“传道”是教师的首要职责,“受业”(传授知识)和“解惑”(解决疑惑)是辅助职责,凸显韩愈对“师道”的核心定义——以传递儒家之道为根本,而非单纯传授知识。

39. 答案:爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣

解析:句子通过“为子择师”与“自身耻师”的对比,揭露士大夫阶层的自相矛盾——重视子女教育却忽视自身学习,用“惑矣”直接点明其行为的荒谬性,批判其虚伪的教育态度。

40. 答案:人非生而知之者,孰能无惑;惑而不从师,其为惑也终不解矣

解析:前句指出“即使聪明的人也非天生知理,必有疑惑”,后句指出“不从师则疑惑难解”,两句结合强调“从师”的必要性——无论才智高低,都需老师指导才能解惑,否则一事无成。

41. 答案:士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之

解析:此句描述了士大夫阶层的恶劣风气——只要有人提及“师”“弟子”,就聚集起来嘲笑,刻画了他们对“从师”的排斥与轻视,凸显当时师道败坏的社会现状。

42. 答案:惑而不从师,其为惑也终不解矣

解析:承接“人非生而知之者”的事实,此句进一步指出“有惑却不从师”的后果——疑惑永远无法解决,从而推导出“从师学习是每个人的必经之路”,强化了全文的论证逻辑。

43. 答案:巫医乐师百工之人,不耻相师;士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之

解析:句子通过“巫医乐师百工之人相师”与“士大夫嘲笑从师”的对比,突出工匠们“不耻相师”的学习态度远超士大夫,批判士大夫阶层“以身份论师”的狭隘,凸显其见识浅薄。

44. 答案:官盛则近谀

解析:此句刻画了士大夫因老师“官职高”而刻意谄媚的心态,揭露其“以官论师”的错误观念——将从师视为讨好权贵的手段,而非追求“道”的途径,批判其内心的骄傲与功利。

45. 答案:是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也

解析:此句是对“道之所存,师之所存也”的完整阐释,从“贵、贱”(身份)和“长、少”(年龄)两个维度,强调“道”是从师的唯一标准,无论对方身份、年龄如何,只要有“道”,就可成为老师。

46. 答案:古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉

解析:此句通过“圣人远超常人却仍从师”的事实,说明“从师学习”是圣人不断进步的重要原因——不满足于已有学识,通过从师获取更多道理,反衬出“今之众人耻学于师”的停滞不前。

47. 答案:惑而不从师,其为惑也终不解矣

解析:此句描述了“师道不存”的具体后果——人们遇到疑惑却无人可问(因无师指导),最终疑惑永远无法解决,凸显了师道传承对个人解惑、成长的重要性。

48. 答案:今其智乃反不能及,其可怪也欤

解析:针对士大夫嘲笑“巫医乐师百工之人相师”的现象,此句以反问语气质疑其见识——士大夫的智慧反而不如底层工匠,用“可怪也欤”表达对这种反常现象的讽刺,批判其傲慢与无知。

49. 答案:师者,所以传道受业解惑也

解析:此句明确教师的“解惑”职能——帮助学生解决学习中遇到的疑惑,理清思路,是学生获取知识、理解道理的关键。它与“传道”“受业”共同构成教师的核心职责,体现了韩愈对教师角色的完整定义,也是批判“童子之师仅教句读”的理论依据。

50. 答案:师道之不传也久矣,欲人之无惑也难矣

解析:前句点明“师道传承中断已久”的社会现状,后句指出“无师指导则疑惑难消”的连锁反应。两句以因果逻辑强调:师道断裂会导致知识无法传承,最终造成社会层面的“知识断层”,间接呼吁重视师道、恢复从师传统。

51. 答案:其闻道也固先乎吾,吾从而师之

解析:此句阐明从师的核心价值——跟随“闻道在先”的人学习,能快速掌握道理、获取知识,避免个人摸索的盲目性。它呼应“道之所存,师之所存也”,从实践层面论证“从师有益”,强化了“以道择师”的观点。

52. 答案:位卑则足羞

解析:此句精准刻画士大夫“因老师地位低微而感到羞耻”的错误心态,批判其将“身份高低”凌驾于“知识道理”之上的扭曲观念。这种心态是“耻学于师”风气的重要成因,也是韩愈倡导“打破身份限制、平等从师”的直接批判对象。

53. 答案:古之学者必有师

解析:此句涵盖古代社会各阶层求学者(包括帝王、贤士),指出“从师”是古代普遍的学习传统,而非某一群体的专属行为。以古代帝王、贤士“必有师”的实例,证明从师的普遍性与重要性,反衬当下“今之众人耻学于师”的反常。

54. 答案:是故圣益圣,愚益愚

解析:针对“今之众人不及圣人却耻学于师”的现状,此句揭示了“从师”与“才智发展”的关联——圣人因“从师而问”愈发圣明,众人因“耻学于师”愈发愚昧。用“圣益圣,愚益愚”的对比,表达对众人“放弃从师、甘于愚昧”的惋惜。

55. 答案:授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也

解析:此句明确区分“童子之师”与“传道之师”的本质差异——前者仅负责“教读书断句”(技能层面),后者需“传递道理、解决疑惑”(思想与知识层面)。通过否定“童子之师”的完整性,强调“传道之师”对个人成长的关键作用。

56. 答案:师道之不复,可知矣

解析:此句是对“惑而不从师”后果的延伸——个人疑惑难解会导致知识无法代际传递,进而造成社会文化传承的断裂。它将“个人从师态度”与“社会文化传承”关联,凸显师道对社会发展的重要性,深化了批判“耻学于师”风气的意义。

57. 答案:巫医乐师百工之人,不耻相师;士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之

解析:通过“底层工匠相互学习”与“士大夫嘲笑从师”的鲜明对比,直接指出士大夫的见识不如“巫医乐师百工之人”。用底层群体的正确学习态度,反衬士大夫阶层的傲慢与无知,强化对“耻学于师”风气的批判力度。

58. 答案:其闻道也固先乎吾,吾从而师之;吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎

解析:前句描述“学生虚心向闻道在先者学习”的场景,后句强调“老师不计较学生年龄、平等施教”的态度,共同勾勒出古代“师者悉心教、学者虚心学”的和谐从师氛围,与当下“群聚而笑之”的现状形成对比,表达对传统师道的推崇。

59. 答案:无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也

解析:此句从“身份(贵、贱)”“年龄(长、少)”两个维度打破从师限制,明确“只要有‘道’,即可为师”。它为“打破身份壁垒、主动从师”提供理论依据,指出践行此观点能帮助个人突破认知局限,实现学识与修养的提升。

60. 答案:余嘉其能行古道,作《师说》以贻之

解析:面对“师道之不传也久矣”的现实,此句表明韩愈的行动选择——通过赞赏李蟠“践行古代从师之道”,并写作《师说》赠予他,以个体案例传递师道观念,呼吁更多人重拾从师传统,体现了韩愈推动师道恢复的主动意识。

61. 答案:孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃

解析:此句以孔子从师的具体实例(向郯子问官制、向苌弘问乐理、向师襄学琴、向老聃问礼),论证“圣人无常师”的核心观点。孔子作为儒家圣人,仍向不同领域、不同身份的人学习,证明“从师不分领域、不分贤愚”,为“以道择师”提供最强实例支撑。

62. 答案:吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎

解析:针对士大夫“以年龄相近为由拒绝从师”的借口,此句直接反驳——从师的本质是“学习道理”,而非比较年龄大小。它打破“年龄决定师生关系”的固有认知,强调“道”的优先性,批判士大夫忽视“道”、固守年龄偏见的狭隘。

63. 答案:无贵无贱,道之所存,师之所存也

解析:此句聚焦“身份维度”,明确“无论富贵还是贫贱,只要掌握‘道’,就可成为老师”。它直接回应“位卑则足羞”的错误观念,强调从师与身份无关,仅与“道”相关,倡导“平等从师、尊重知识”的氛围,是对“从师不分贵贱”观点的集中阐释。

64. 答案:师者,所以传道受业解惑也

解析:此句是全文对教师职能的核心界定,“传道”(传递儒家核心思想)是根本,“受业”(传授具体知识)、“解惑”(解决学习疑惑)是延伸。三者共同构成教师存在的根本意义,也是韩愈批判“师道不存”、倡导恢复师道的理论基础。

65. 答案:士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之

解析:此句生动刻画士大夫阶层的恶劣风气——只要有人提及“师”“弟子”的关系,就聚集起来嘲笑,将其对“从师”的排斥与轻视具象化。这种场景描写直观展现了当时师道败坏的社会现状,为后文批判“士大夫见识不如工匠”做铺垫。

66. 答案:惑而不从师,其为惑也终不解矣

解析:承接“人非生而知之者,孰能无惑”的客观事实,此句进一步强调“从师解惑”的紧迫性——若有惑却不从师,疑惑会永远无法解决,最终阻碍个人成长。用“终不解矣”的绝对表述,凸显“从师学习刻不容缓”,强化论证力度。

67. 答案:巫医乐师百工之人,不耻相师

解析:此句以“巫医乐师百工之人”为例,描述底层群体“不因职业差异、身份高低而相互学习”的场景,展现其“以获取知识为目的”的纯粹学习态度。与士大夫“耻学于师”形成对比,反衬士大夫阶层的狭隘,论证“从师应平等、无差别”的观点。

68. 答案:道之所存,师之所存也

解析:针对士大夫“因老师官职高而刻意谄媚(官盛则近谀)”的错误心态,此句直接给出正确择师标准——“道”是选择老师的唯一依据,而非官职高低。它批判士大夫将“从师”异化为“讨好权贵”的功利行为,重申从师的本质是“追求道”。

69. 答案:师道之不传也久矣,欲人之无惑也难矣

解析:此句从“社会影响”层面论证“师道不可废”——师道中断会导致“人无师解惑”,进而引发知识传承断裂、社会认知水平下降,最终陷入混乱。它将“师道”与“社会稳定、知识传承”绑定,凸显师道对社会的基础性作用,强化“师道不可废”的观点。

70. 答案:古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉

解析:此句以“古代圣人”为标杆——即使才智远超常人,仍保持“不耻下问、主动从师”的态度,最终成就“圣人”之名。通过圣人的行为,证明“从师学习”是个人走向卓越的重要途径,强调“谦虚从师”对实现伟大的关键意义。

71. 答案:今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师;是故圣益圣,愚益愚

解析:前句描述“众人不及圣人却耻学于师”的现状,后句指出“众人因耻学于师而愈发愚昧”的后果,共同刻画“师道不存”的直接危害——人们因无师指导而陷入愚昧,却不知反思自身“耻学于师”的错误。用“愚益愚”的结果,强化对当下风气的批判。

72. 答案:今其智乃反不能及,其可怪也欤

解析:针对士大夫“排斥从师、嘲笑工匠相师”的行为,此句以反问语气提出质疑——士大夫的智慧反而不如“巫医乐师百工之人”,这种反常现象难道不奇怪吗?用“可怪也欤”的强烈反问,质疑士大夫拒绝从师的合理性,凸显其行为的荒谬。

73. 答案:师者,所以传道受业解惑也

解析:此句中的“解惑”职能,不仅指解决知识疑惑,还包括纠正学习中的错误认知与方向偏差。它表明教师的作用不仅是“授业”,更能引导学生避开学习误区,确保学习方向正确,凸显教师对学生成长的“引路”价值。

74. 答案:其闻道也固先乎吾,吾从而师之;是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子

解析:前句强调“向闻道在先者学习”能快速获取知识,后句指出“弟子可在某些领域超越老师”,两者结合说明:从师学习既能帮助个人夯实基础,又能激发个人潜能,最终实现知识突破与自我提升,论证“重视从师有益成长”的观点。

75. 答案:爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉

解析:此句通过“为孩子精心择师”与“自身耻于从师”的行为对比,揭露士大夫阶层的言行不一——将“教育重要性”仅应用于子女,却忽视自身学习需求。这种矛盾凸显其教育观念的虚伪,是韩愈批判士大夫阶层的重要切入点。

76. 答案:古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉

解析:此句中的“古代圣人”包括地位显赫的贤士、帝王(如舜、禹等),他们虽身居高位,仍保持“主动从师”的态度。用“地位显赫却不轻视从师”的实例,证明“尊重知识、虚心从师”与身份无关,凸显对知识的尊重是贤士的共同特质。

77. 答案:惑而不从师,其为惑也终不解矣

解析:此句从“学习效果”层面指出“惑而不从师”的危害——没有老师的指导,个人难以靠自身力量解决深层疑惑,最终在学习中陷入“疑惑堆积”的困境,无法真正理解知识、掌握道理。它从实践角度论证“从师是获取真知识的必要条件”。

78. 答案:是故圣益圣,愚益愚

解析:面对“今之众人耻学于师”的风气,此句以“圣人因从师而更圣明,众人因耻学而更愚昧”的对比,表达对众人“甘于愚昧、放弃成长”的无奈。用“益”字强调这种差距会不断扩大,凸显“耻学于师”对个人发展的长期负面影响。

79. 答案:吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎;道之所存,师之所存也

解析:前句从“年龄”维度打破从师限制,后句从“本质”层面明确择师标准,两者结合强调:选择老师的唯一依据是“是否掌握道”,与年龄、地位等外在因素无关。它是对“择师标准”的完整阐释,为“平等从师”提供理论支撑。

80. 答案:古之学者必有师;其闻道也固先乎吾,吾从而师之

解析:前句点明古代“学者皆有师”的良好传统,后句描述“老师按‘闻道先后’施教,不刻意区分学生身份”的因材施教场景,共同展现古代从师传统的核心——“学者刻苦求师,师者按需施教”,表达对这种良性教育生态的推崇。

81. 答案:其闻道也固先乎吾,吾从而师之

解析:此句表明从师的直接益处——跟随“闻道在先”的老师学习,能借助老师的经验与智慧,避开个人探索中的弯路,快速理解知识、掌握道理,实现高效成长。它从“学习效率”角度论证“从师有益无害”,强化“主动从师”的必要性。

82. 答案:位卑则足羞

解析:此句批判士大夫“因老师地位低而拒绝从师”的错误观念——将身份高低作为从师的前提,忽视老师的“道”与“才”,导致错失学习机会。这种观念不仅阻碍个人获取知识,还会形成“以身份论高低”的社会风气,进一步阻碍知识的传播与共享。

83. 答案:巫医乐师百工之人,不耻相师

解析:此句中的“巫医乐师百工之人”分属不同职业领域,却能突破职业界限、相互学习,体现“学习无职业差异、平等交流”的态度。这种态度与士大夫“因身份、年龄拒绝从师”形成对比,论证“学等、无差别”,凸显学习的本质是获取知识。

84. 答案:余嘉其能行古道,作《师说》以贻之

解析:面对“师道之不复可知矣”的担忧,此句展现韩愈的担当——不只是消极感叹,而是通过“赞赏践行古道者、写作文章传播观点”的实际行动,主动推动师道恢复。它体现了韩愈作为文人“以文载道、干预现实”的责任感,也暗含对后世的期望。

85. 答案:师者,所以传道受业解惑也

解析:此句中“传道”的核心是传递儒家“仁义礼智信”的道德观念与处世准则,“受业”是传授知识技能,“解惑”是解决道德与知识层面的疑惑。三者结合表明:教师不仅要“授业”,更要“传道”,即培养学生的品德与价值观,凸显教师对学生“立德树人”的作用。

86. 答案:师道之不传也久矣,欲人之无惑也难矣

解析:此句描述“师道不存”的具体后果——年轻一代因无师指导,既无法获取系统知识,也缺乏正确的道德引导,陷入“知识空白、价值观模糊”的状态,形成教育断层。它将“师道”与“年轻一代成长”关联,凸显师道对教育传承的关键意义。

87. 答案:今其智乃反不能及,其可怪也欤

解析:此句针对士大夫“因身份地位而轻视从师”的傲慢心态,直接指出其本质是“无知”——连“巫医乐师百工之人”都明白“相师有益”,士大夫却因身份偏见拒绝从师,最终导致智慧不如底层群体。用“可怪也欤”的讽刺,揭露其傲慢背后的无知本质。

88. 答案:圣人无常师;孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃

解析:前句提出“圣人没有固定老师”的观点,后句以孔子从师的具体实例(向不同领域、不同身份的人学习)进行论证,两者结合说明:真正的智者(圣人)不会固守“师必贤于己”的偏见,而是以“获取知识、掌握道”为目的,向所有有专长的人学习。

89. 答案:吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎;是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子

解析:前句打破“年龄决定师生关系”的局限,明确“从师核心是学道,与年龄无关”;后句进一步突破“师必贤于弟子”的固有认知,指出弟子在特定领域可能超越老师。两者结合表明:重视从师能让人以开放心态学习“道”,同时不局限于师生身份差异,进而在知识积累中实现自我突破,最终成长为有学识、有修养的人,完整呼应“重视从师可促进思想进步”的情景要求。

90. 答案:余嘉其能行古道,作《师说》以贻之

解析:面对士大夫“耻学于师”的不良风气,此句以韩愈的实际行动(赞赏李蟠践行古道、作《师说》赠之)传递核心主张——呼吁士大夫放下“位卑则足羞,官盛则近谀”的身份偏见,像古代学者一样主动从师。既体现韩愈对恢复师道的倡导,也为士大夫阶层提供了“践行从师”的具体范例,直接回应“呼吁放下偏见、主动从师”的情景需求。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读