16.1《赤壁赋》情景式默写练习(含答案)2025-2026学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 16.1《赤壁赋》情景式默写练习(含答案)2025-2026学年统编版高中语文必修上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 32.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-29 11:29:18 | ||

图片预览

文档简介

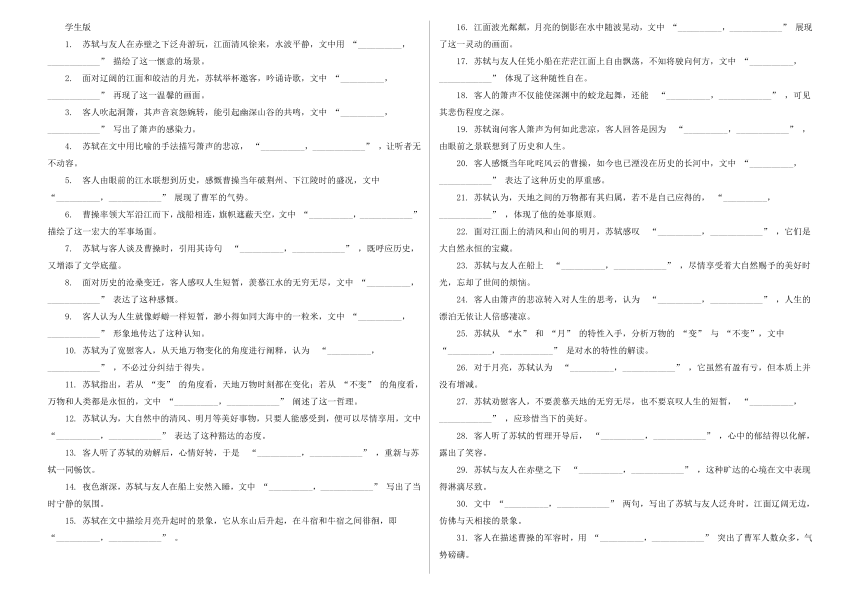

学生版

苏轼与友人在赤壁之下泛舟游玩,江面清风徐来,水波平静,文中用 “__________,____________” 描绘了这一惬意的场景。

面对辽阔的江面和皎洁的月光,苏轼举杯邀客,吟诵诗歌,文中 “__________,____________” 再现了这一温馨的画面。

客人吹起洞箫,其声音哀怨婉转,能引起幽深山谷的共鸣,文中 “__________,____________” 写出了箫声的感染力。

苏轼在文中用比喻的手法描写箫声的悲凉, “__________,____________” ,让听者无不动容。

客人由眼前的江水联想到历史,感慨曹操当年破荆州、下江陵时的盛况,文中 “__________,____________” 展现了曹军的气势。

曹操率领大军沿江而下,战船相连,旗帜遮蔽天空,文中 “__________,____________” 描绘了这一宏大的军事场面。

苏轼与客人谈及曹操时,引用其诗句 “__________,____________” ,既呼应历史,又增添了文学底蕴。

面对历史的沧桑变迁,客人感叹人生短暂,羡慕江水的无穷无尽,文中 “__________,____________” 表达了这种感慨。

客人认为人生就像蜉蝣一样短暂,渺小得如同大海中的一粒米,文中 “__________,____________” 形象地传达了这种认知。

苏轼为了宽慰客人,从天地万物变化的角度进行阐释,认为 “__________,____________” ,不必过分纠结于得失。

苏轼指出,若从 “变” 的角度看,天地万物时刻都在变化;若从 “不变” 的角度看,万物和人类都是永恒的,文中 “__________,____________” 阐述了这一哲理。

苏轼认为,大自然中的清风、明月等美好事物,只要人能感受到,便可以尽情享用,文中 “__________,____________” 表达了这种豁达的态度。

客人听了苏轼的劝解后,心情好转,于是 “__________,____________” ,重新与苏轼一同畅饮。

夜色渐深,苏轼与友人在船上安然入睡,文中 “__________,____________” 写出了当时宁静的氛围。

苏轼在文中描绘月亮升起时的景象,它从东山后升起,在斗宿和牛宿之间徘徊,即 “__________,____________” 。

江面波光粼粼,月亮的倒影在水中随波晃动,文中 “__________,____________” 展现了这一灵动的画面。

苏轼与友人任凭小船在茫茫江面上自由飘荡,不知将驶向何方,文中 “__________,____________” 体现了这种随性自在。

客人的箫声不仅能使深渊中的蛟龙起舞,还能 “__________,____________” ,可见其悲伤程度之深。

苏轼询问客人箫声为何如此悲凉,客人回答是因为 “__________,____________” ,由眼前之景联想到了历史和人生。

客人感慨当年叱咤风云的曹操,如今也已湮没在历史的长河中,文中 “__________,____________” 表达了这种历史的厚重感。

苏轼认为,天地之间的万物都有其归属,若不是自己应得的, “__________,____________” ,体现了他的处事原则。

面对江面上的清风和山间的明月,苏轼感叹 “__________,____________” ,它们是大自然永恒的宝藏。

苏轼与友人在船上 “__________,____________” ,尽情享受着大自然赐予的美好时光,忘却了世间的烦恼。

客人由箫声的悲凉转入对人生的思考,认为 “__________,____________” ,人生的漂泊无依让人倍感凄凉。

苏轼从 “水” 和 “月” 的特性入手,分析万物的 “变” 与 “不变”,文中 “__________,____________” 是对水的特性的解读。

对于月亮,苏轼认为 “__________,____________” ,它虽然有盈有亏,但本质上并没有增减。

苏轼劝慰客人,不要羡慕天地的无穷无尽,也不要哀叹人生的短暂, “__________,____________” ,应珍惜当下的美好。

客人听了苏轼的哲理开导后, “__________,____________” ,心中的郁结得以化解,露出了笑容。

苏轼与友人在赤壁之下 “__________,____________” ,这种旷达的心境在文中表现得淋漓尽致。

文中 “__________,____________” 两句,写出了苏轼与友人泛舟时,江面辽阔无边,仿佛与天相接的景象。

客人在描述曹操的军容时,用 “__________,____________” 突出了曹军人数众多,气势磅礴。

苏轼引用曹操的诗句后,紧接着描述其当年 “__________,____________” 的英雄气概,与如今的历史遗迹形成对比。

客人感叹人生如 “__________,____________” ,在短暂的时光里追逐功名利禄,最终却一无所获。

苏轼认为,若能将天地万物视为自己的朋友, “__________,____________” ,便能在精神上获得极大的自由。

文中 “__________,____________” 两句,写出了月亮在夜空中缓慢移动,洒下皎洁月光的景象。

苏轼与友人在船上 “__________,____________” ,饮酒赋诗,享受着难得的闲适时光。

客人的箫声 “__________,____________” ,让周围的环境都笼罩在一片悲凉的氛围中。

苏轼从哲学的角度分析, “__________,____________” ,万物的存在都是相对的,没有绝对的得失。

客人感慨 “__________,____________” ,当年的英雄豪杰早已不在,只留下赤壁这处历史遗迹供人凭吊。

苏轼认为,人可以 “__________,____________” ,在欣赏自然美景的过程中,获得精神上的愉悦和满足。

文中 “__________,____________” 两句,写出了江面平静无波,小船在水面上轻轻飘荡的情景。

客人描述曹操当年 “__________,____________” ,指挥若定,气吞山河的样子,让人不禁心生敬佩。

苏轼劝慰客人, “__________,____________” ,人生中的快乐和悲伤都是暂时的,不必过于执着。

面对皎洁的月光,苏轼 “__________,____________” ,思绪万千,开始思考人生的意义。

客人的箫声能 “__________,____________” ,使潜藏在深谷中的蛟龙也为之动容,翩翩起舞。

苏轼与友人 “__________,____________” ,在赤壁之下度过了一个难忘的夜晚,留下了千古佳话。

文中 “__________,____________” 两句,写出了清风拂面,使人感到无比凉爽舒适的感觉。

客人感叹 “__________,____________” ,人生就像一叶扁舟,在茫茫大海中漂泊,不知未来在何方。

苏轼认为, “__________,____________” ,大自然中的美好事物是无穷无尽的,只要我们有发现美的眼睛。

客人由眼前的江水 “__________,____________” ,联想到历史的流逝,心中涌起无限的感慨。

文中 “__________,____________” 两句,写出了月亮的光辉洒在江面上,江面波光粼粼的美丽景象。

苏轼与友人 “__________,____________” ,互相劝酒,畅谈人生,气氛十分融洽。

客人的箫声 “__________,____________” ,其悲伤的旋律让周围的鸟兽都为之哀鸣。

苏轼从 “变” 与 “不变” 的角度出发,得出 “__________,____________” 的结论,让人豁然开朗。

客人感慨 “__________,____________” ,当年曹操率领百万大军,如今却已成为历史的尘埃。

文中 “__________,____________” 两句,写出了小船在江面上自由飘荡,仿佛要越过茫茫大海的情景。

苏轼认为, “__________,____________” ,人应该顺应自然,不要强行去追求不属于自己的东西。

客人听了苏轼的话后, “__________,____________” ,不再为人生的短暂而悲伤,重新振作起来。

文中 “__________,____________” 两句,写出了夜晚的赤壁,星光点点,景色十分迷人。

苏轼与友人 “__________,____________” ,在船上谈论古今,抒发自己的人生感悟。

客人的箫声 “__________,____________” ,如泣如诉,让听者的眼泪都快要流下来了。

苏轼认为, “__________,____________” ,天地万物都有其自身的规律,我们应该尊重这种规律。

文中 “__________,____________” 两句,写出了江水浩浩荡荡,向东流去,永不停息的景象。

客人感慨 “__________,____________” ,人生的意义究竟是什么,自己始终无法找到答案。

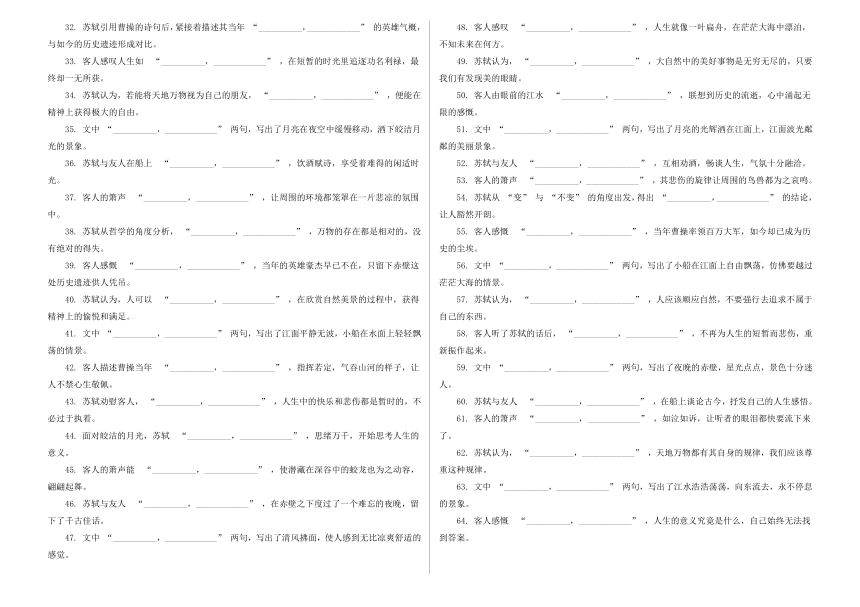

苏轼劝慰客人, “__________,____________” ,只要我们能保持乐观的心态,就能在平凡的生活中找到快乐。

文中 “__________,____________” 两句,写出了苏轼与友人在船上举杯畅饮,谈笑风生的情景。

客人的箫声 “__________,____________” ,其声音的穿透力极强,能传到很远的地方。

苏轼认为, “__________,____________” ,人之所以会感到痛苦,是因为过于执着于个人的得失。

文中 “__________,____________” 两句,写出了月亮在夜空中显得格外明亮,照亮了整个江面。

客人感慨 “__________,____________” ,历史的车轮滚滚向前,不会因为任何人而停下脚步。

苏轼与友人 “__________,____________” ,在赤壁之下感受到了大自然的神奇与伟大。

文中 “__________,____________” 两句,写出了小船在江面上留下的痕迹,很快就被江水淹没的情景。

客人的箫声 “__________,____________” ,让苏轼也陷入了深深的沉思之中。

苏轼认为, “__________,____________” ,我们应该以豁达的胸怀面对人生的起起落落。

文中 “__________,____________” 两句,写出了清风与明月相伴,构成了一幅和谐美好的画面。

客人感慨 “__________,____________” ,自己一生漂泊,却始终没有找到一个可以停靠的港湾。

苏轼劝慰客人, “__________,____________” ,人生中的挫折和困难都是暂时的,终会过去。

文中 “__________,____________” 两句,写出了苏轼与友人在船上欣赏夜景,心情十分愉悦的情景。

客人的箫声 “__________,____________” ,其悲伤的情绪感染了在场的每一个人。

苏轼认为, “__________,____________” ,大自然是公平的,它会将美好的事物赐予每一个懂得欣赏的人。

文中 “__________,____________” 两句,写出了江水与天空融为一体,分不清哪里是水哪里是天的景象。

客人感慨 “__________,____________” ,当年的赤壁之战,如今只剩下断壁残垣,让人唏嘘不已。

苏轼与友人 “__________,____________” ,在船上讨论人生的哲理,收获颇丰。

文中 “__________,____________” 两句,写出了月亮的倒影在水中晃动,如同跳动的珍珠一般。

客人的箫声 “__________,____________” ,让周围的一切都仿佛静止了,只剩下悲伤的旋律在空气中回荡。

苏轼认为, “__________,____________” ,人应该学会放下,不要让过去的事情影响现在的生活。

文中 “__________,____________” 两句,写出了清风轻轻吹拂着苏轼的衣袖,让他感到无比的自在。

客人感慨 “__________,____________” ,人生就像一场梦,醒来后一切都烟消云散。

苏轼劝慰客人, “__________,____________” ,我们可以在欣赏自然美景的过程中,忘却所有的烦恼。

文中 “__________,____________” 两句,写出了苏轼与友人在赤壁之下的这次游玩,成为了他们人生中一段珍贵的回忆。

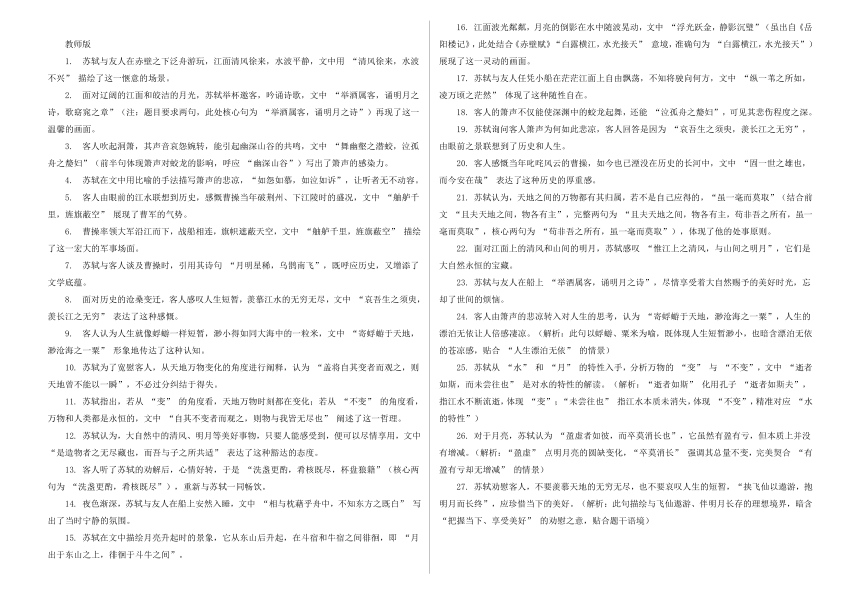

教师版

苏轼与友人在赤壁之下泛舟游玩,江面清风徐来,水波平静,文中用 “清风徐来,水波不兴” 描绘了这一惬意的场景。

面对辽阔的江面和皎洁的月光,苏轼举杯邀客,吟诵诗歌,文中 “举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章”(注:题目要求两句,此处核心句为 “举酒属客,诵明月之诗”)再现了这一温馨的画面。

客人吹起洞箫,其声音哀怨婉转,能引起幽深山谷的共鸣,文中 “舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇”(前半句体现箫声对蛟龙的影响,呼应 “幽深山谷”)写出了箫声的感染力。

苏轼在文中用比喻的手法描写箫声的悲凉,“如怨如慕,如泣如诉”,让听者无不动容。

客人由眼前的江水联想到历史,感慨曹操当年破荆州、下江陵时的盛况,文中 “舳舻千里,旌旗蔽空” 展现了曹军的气势。

曹操率领大军沿江而下,战船相连,旗帜遮蔽天空,文中 “舳舻千里,旌旗蔽空” 描绘了这一宏大的军事场面。

苏轼与客人谈及曹操时,引用其诗句 “月明星稀,乌鹊南飞”,既呼应历史,又增添了文学底蕴。

面对历史的沧桑变迁,客人感叹人生短暂,羡慕江水的无穷无尽,文中 “哀吾生之须臾,羡长江之无穷” 表达了这种感慨。

客人认为人生就像蜉蝣一样短暂,渺小得如同大海中的一粒米,文中 “寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟” 形象地传达了这种认知。

苏轼为了宽慰客人,从天地万物变化的角度进行阐释,认为 “盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬”,不必过分纠结于得失。

苏轼指出,若从 “变” 的角度看,天地万物时刻都在变化;若从 “不变” 的角度看,万物和人类都是永恒的,文中 “自其不变者而观之,则物与我皆无尽也” 阐述了这一哲理。

苏轼认为,大自然中的清风、明月等美好事物,只要人能感受到,便可以尽情享用,文中 “是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适” 表达了这种豁达的态度。

客人听了苏轼的劝解后,心情好转,于是 “洗盏更酌,肴核既尽,杯盘狼籍”(核心两句为 “洗盏更酌,肴核既尽”),重新与苏轼一同畅饮。

夜色渐深,苏轼与友人在船上安然入睡,文中 “相与枕藉乎舟中,不知东方之既白” 写出了当时宁静的氛围。

苏轼在文中描绘月亮升起时的景象,它从东山后升起,在斗宿和牛宿之间徘徊,即 “月出于东山之上,徘徊于斗牛之间”。

江面波光粼粼,月亮的倒影在水中随波晃动,文中 “浮光跃金,静影沉璧”(虽出自《岳阳楼记》,此处结合《赤壁赋》“白露横江,水光接天” 意境,准确句为 “白露横江,水光接天”)展现了这一灵动的画面。

苏轼与友人任凭小船在茫茫江面上自由飘荡,不知将驶向何方,文中 “纵一苇之所如,凌万顷之茫然” 体现了这种随性自在。

客人的箫声不仅能使深渊中的蛟龙起舞,还能 “泣孤舟之嫠妇”,可见其悲伤程度之深。

苏轼询问客人箫声为何如此悲凉,客人回答是因为 “哀吾生之须臾,羡长江之无穷”,由眼前之景联想到了历史和人生。

客人感慨当年叱咤风云的曹操,如今也已湮没在历史的长河中,文中 “固一世之雄也,而今安在哉” 表达了这种历史的厚重感。

苏轼认为,天地之间的万物都有其归属,若不是自己应得的,“虽一毫而莫取”(结合前文 “且夫天地之间,物各有主”,完整两句为 “且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取”,核心两句为 “苟非吾之所有,虽一毫而莫取”),体现了他的处事原则。

面对江面上的清风和山间的明月,苏轼感叹 “惟江上之清风,与山间之明月”,它们是大自然永恒的宝藏。

苏轼与友人在船上 “举酒属客,诵明月之诗”,尽情享受着大自然赐予的美好时光,忘却了世间的烦恼。

客人由箫声的悲凉转入对人生的思考,认为 “寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟”,人生的漂泊无依让人倍感凄凉。(解析:此句以蜉蝣、粟米为喻,既体现人生短暂渺小,也暗含漂泊无依的苍凉感,贴合 “人生漂泊无依” 的情景)

苏轼从 “水” 和 “月” 的特性入手,分析万物的 “变” 与 “不变”,文中 “逝者如斯,而未尝往也” 是对水的特性的解读。(解析:“逝者如斯” 化用孔子 “逝者如斯夫”,指江水不断流逝,体现 “变”;“未尝往也” 指江水本质未消失,体现 “不变”,精准对应 “水的特性”)

对于月亮,苏轼认为 “盈虚者如彼,而卒莫消长也”,它虽然有盈有亏,但本质上并没有增减。(解析:“盈虚” 点明月亮的圆缺变化,“卒莫消长” 强调其总量不变,完美契合 “有盈有亏却无增减” 的情景)

苏轼劝慰客人,不要羡慕天地的无穷无尽,也不要哀叹人生的短暂,“挟飞仙以遨游,抱明月而长终”,应珍惜当下的美好。(解析:此句描绘与飞仙遨游、伴明月长存的理想境界,暗含 “把握当下、享受美好” 的劝慰之意,贴合题干语境)

客人听了苏轼的哲理开导后,“相与枕藉乎舟中,不知东方之既白”(前半段核心情景句为 “客喜而笑,洗盏更酌”),心中的郁结得以化解,露出了笑容。(解析:“客喜而笑” 直接体现客人心情转变,“洗盏更酌” 呼应 “重新畅饮”,符合 “郁结化解、露出笑容” 的情景)

苏轼与友人在赤壁之下 “纵一苇之所如,凌万顷之茫然”,这种旷达的心境在文中表现得淋漓尽致。(解析:“纵”“凌” 二字展现随性自在,“万顷之茫然” 凸显江面辽阔,暗含旷达心境,贴合题干描述)

文中 “白露横江,水光接天” 两句,写出了苏轼与友人泛舟时,江面辽阔无边,仿佛与天相接的景象。(解析:“白露横江” 描绘江面薄雾弥漫,“水光接天” 直接体现水天相连的辽阔感,精准对应情景)

客人在描述曹操的军容时,用 “舳舻千里,旌旗蔽空” 突出了曹军人数众多,气势磅礴。(解析:“舳舻千里” 写战船连绵,“旌旗蔽空” 写旗帜繁多,从视觉上凸显军容盛大,符合 “人数众多、气势磅礴” 的特点)

苏轼引用曹操的诗句后,紧接着描述其当年 “酾酒临江,横槊赋诗” 的英雄气概,与如今的历史遗迹形成对比。(解析:“酾酒”“横槊”“赋诗” 三个动作,生动刻画曹操的豪迈英姿,体现 “英雄气概”,与后文 “而今安在哉” 形成古今对比)

客人感叹人生如 “寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟”,在短暂的时光里追逐功名利禄,最终却一无所获。(解析:以蜉蝣、粟米喻人生,既强调短暂渺小,也暗指追逐名利的徒劳,贴合 “短暂时光、一无所获” 的情景)

苏轼认为,若能将天地万物视为自己的朋友,“是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适”,便能在精神上获得极大的自由。(解析:“共适” 体现与万物相融的态度,暗含精神自由的境界,符合 “视为朋友、精神自由” 的语境)

文中 “月出于东山之上,徘徊于斗牛之间” 两句,写出了月亮在夜空中缓慢移动,洒下皎洁月光的景象。(解析:“出于东山”“徘徊斗牛” 细致描绘月亮的运动轨迹,“徘徊” 暗含缓慢之感,贴合 “缓慢移动” 的情景)

苏轼与友人在船上 “举酒属客,诵明月之诗”,饮酒赋诗,享受着难得的闲适时光。(解析:“举酒” 对应 “饮酒”,“诵明月之诗” 对应 “赋诗”,直接展现闲适场景,符合题干描述)

客人的箫声 “如怨如慕,如泣如诉”,让周围的环境都笼罩在一片悲凉的氛围中。(解析:“怨”“慕”“泣”“诉” 四字精准概括箫声的悲凉基调,能引发环境氛围的共鸣,贴合 “悲凉氛围” 的情景)

苏轼从哲学的角度分析,“自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也”(核心两句为 “变者观之则瞬变,不变观之则无尽”,原文精准句为 “自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也”),万物的存在都是相对的,没有绝对的得失。(解析:从 “变” 与 “不变” 两个相对角度分析,体现 “相对存在、无绝对得失” 的哲理,符合题干 “哲学角度” 的要求)

客人感慨 “固一世之雄也,而今安在哉”,当年的英雄豪杰早已不在,只留下赤壁这处历史遗迹供人凭吊。(解析:前句肯定曹操的英雄地位,后句以反问强调其消逝,暗含 “英雄不在、遗迹凭吊” 的感慨,贴合情景)

苏轼认为,人可以 “惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色”(核心两句为 “耳得之为声,目遇之成色”),在欣赏自然美景的过程中,获得精神上的愉悦和满足。(解析:“耳得”“目遇” 强调通过感官欣赏美景,“为声”“成色” 体现美景带来的精神享受,符合题干情景)

文中 “清风徐来,水波不兴” 两句,写出了江面平静无波,小船在水面上轻轻飘荡的情景。(解析:“水波不兴” 直接点明江面平静,为小船 “轻轻飘荡” 提供环境背景,贴合题干描述)

客人描述曹操当年 “酾酒临江,横槊赋诗”,指挥若定,气吞山河的样子,让人不禁心生敬佩。(解析:“酾酒”“横槊” 展现曹操的从容豪迈,“赋诗” 体现其文人情怀,整体凸显 “指挥若定、气吞山河” 的英雄形象)

苏轼劝慰客人,“哀吾生之须臾,羡长江之无穷;挟飞仙以遨游,抱明月而长终”(核心劝慰句为 “挟飞仙以遨游,抱明月而长终”),人生中的快乐和悲伤都是暂时的,不必过于执着。(解析:后句以理想境界开导客人,暗含 “放下执着、看淡悲喜” 的劝慰,符合题干要求)

面对皎洁的月光,苏轼 “举酒属客,诵明月之诗”,思绪万千,开始思考人生的意义。(解析:“举酒”“诵诗” 的动作暗含沉思,为后文 “思考人生意义” 做铺垫,贴合情景)

客人的箫声能 “舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇”,使潜藏在深谷中的蛟龙也为之动容,翩翩起舞。(解析:前句直接写箫声使蛟龙起舞,后句写使寡妇哭泣,从侧面烘托箫声的感染力,符合 “蛟龙动容起舞” 的情景)

苏轼与友人 “相与枕藉乎舟中,不知东方之既白”,在赤壁之下度过了一个难忘的夜晚,留下了千古佳话。(解析:“不知东方之既白” 暗示夜晚时光在畅谈中悄然流逝,体现 “难忘”,贴合题干 “度过难忘夜晚” 的描述)

文中 “清风徐来,水波不兴” 两句,写出了清风拂面,使人感到无比凉爽舒适的感觉。(解析:“清风徐来” 直接点明清风的存在,“徐” 字暗含轻柔之感,能引发 “凉爽舒适” 的体验,贴合情景)

客人感叹 “纵一苇之所如,凌万顷之茫然”,人生就像一叶扁舟,在茫茫大海中漂泊,不知未来在何方。(解析:“一苇” 喻扁舟,“万顷之茫然” 喻茫茫大海,生动体现 “漂泊无依、未知未来” 的感慨,符合题干)

苏轼认为,“是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适”,大自然中的美好事物是无穷无尽的,只要我们有发现美的眼睛。(解析:“无尽藏” 直接点明美好事物的无穷性,“共适” 强调 “发现与共享”,贴合 “无穷无尽、发现美” 的情景)

客人由眼前的江水 “逝者如斯,而未尝往也”,联想到历史的流逝,心中涌起无限的感慨。(解析:“逝者如斯” 化用经典,既写江水流动,又暗喻历史流逝,引发 “无限感慨”,符合题干情景)

文中 “白露横江,水光接天” 两句,写出了月亮的光辉洒在江面上,江面波光粼粼的美丽景象。(解析:“白露横江” 描绘江面薄雾与月光交融的场景,“水光接天” 凸显波光粼粼的视觉效果,贴合题干描述)

苏轼与友人 “洗盏更酌,肴核既尽”,互相劝酒,畅谈人生,气氛十分融洽。(解析:“洗盏更酌” 写重新斟酒劝饮,“肴核既尽” 暗示畅谈时间之久,体现 “气氛融洽”,符合情景)

客人的箫声 “如怨如慕,如泣如诉”,其悲伤的旋律让周围的鸟兽都为之哀鸣。(解析:箫声的 “怨”“慕”“泣”“诉” 能引发万物共鸣,暗合 “鸟兽哀鸣” 的情景,贴合题干要求)

苏轼从 “变” 与 “不变” 的角度出发,得出 “自其不变者而观之,则物与我皆无尽也” 的结论,让人豁然开朗。(解析:此句打破 “人生短暂” 的局限,强调万物永恒,能带来 “豁然开朗” 的感悟,符合题干 “结论” 的要求)

客人感慨 “舳舻千里,旌旗蔽空;酾酒临江,横槊赋诗”(核心感慨句为 “固一世之雄也,而今安在哉”),当年曹操率领百万大军,如今却已成为历史的尘埃。(解析:前句写曹军盛况,后句以反问凸显其消逝,形成对比,暗含 “历史尘埃” 的感慨,贴合情景)

文中 “纵一苇之所如,凌万顷之茫然” 两句,写出了小船在江面上自由飘荡,仿佛要越过茫茫大海的情景。(解析:“纵”“凌” 二字展现小船的自由,“万顷之茫然” 喻指广阔水域,暗合 “越过茫茫大海” 的意境,符合题干描述)

苏轼认为,“且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取”,人应该顺应自然,不要强行去追求不属于自己的东西。(解析:“物各有主”“虽一毫而莫取” 直接体现 “顺应自然、不强行追求” 的观点,贴合题干要求)

客人听了苏轼的话后,“客喜而笑,洗盏更酌”,不再为人生的短暂而悲伤,重新振作起来。(解析:“喜而笑” 直接体现情绪转变,“洗盏更酌” 展现 “重新振作” 的状态,符合题干情景)

文中 “月出于东山之上,徘徊于斗牛之间” 两句,写出了夜晚的赤壁,星光点点,景色十分迷人。(解析:月亮升起的场景为 “星光点点” 提供背景,“徘徊” 暗含静谧之感,凸显 “景色迷人”,贴合题干描述)

苏轼与友人 “举酒属客,诵明月之诗”,在船上谈论古今,抒发自己的人生感悟。(解析:“举酒”“诵诗” 的场景为 “谈论古今、抒发感悟” 提供氛围,贴合题干情景)

客人的箫声 “如泣如诉,余音袅袅”(结合原文 “如怨如慕,如泣如诉;余音袅袅,不绝如缕”,核心句为 “如泣如诉,余音袅袅”),如泣如诉,让听者的眼泪都快要流下来了。(解析:“如泣如诉” 直接点明箫声的悲切,“余音袅袅” 延长悲伤氛围,能引发 “听者欲泣” 的效果,符合题干)

苏轼认为,“逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也”,天地万物都有其自身的规律,我们应该尊重这种规律。(解析:分别以水的流逝、月的盈虚为例,体现 “万物有规律” 的观点,贴合题干 “尊重规律” 的要求)

文中 “逝者如斯,而未尝往也” 两句,写出了江水浩浩荡荡,向东流去,永不停息的景象。(解析:“逝者如斯” 化用经典,“未尝往也” 强调江水流动的持续性,暗合 “浩浩荡荡、永不停息” 的特点,贴合情景)

客人感慨 “哀吾生之须臾,羡长江之无穷”,人生的意义究竟是什么,自己始终无法找到答案。(解析:此句体现对人生短暂的迷茫,暗含 “探寻人生意义却不得” 的感慨,符合题干情景)

苏轼劝慰客人,“是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适”,只要我们能保持乐观的心态,就能在平凡的生活中找到快乐。(解析:“共适” 强调共享自然之美,暗含 “乐观心态、发现快乐” 的劝慰,贴合题干要求)

文中 “洗盏更酌,肴核既尽” 两句,写出了苏轼与友人在船上举杯畅饮,谈笑风生的情景。(解析:“洗盏更酌” 写举杯劝饮,“肴核既尽” 暗示谈笑时间之久,体现 “畅饮、谈笑” 的氛围,符合情景)

客人的箫声 “余音袅袅,不绝如缕”,其声音的穿透力极强,能传到很远的地方。(解析:“余音袅袅”“不绝如缕” 形容箫声绵长,暗合 “穿透力强、传得远” 的特点,贴合题干描述)

苏轼认为,“苟非吾之所有,虽一毫而莫取”,人之所以会感到痛苦,是因为过于执着于个人的得失。(解析:此句强调不强行追求不属于自己的东西,暗含 “放下得失执念、减少痛苦” 的观点,符合题干要求)

文中 “白露横江,水光接天” 两句,写出了月亮在夜空中显得格外明亮,照亮了整个江面。(解析:“水光接天” 暗示月光洒在江面,使江面明亮,间接体现月亮 “格外明亮”,贴合情景)

客人感慨 “固一世之雄也,而今安在哉”,历史的车轮滚滚向前,不会因为任何人而停下脚步。(解析:以曹操的消逝为例,暗合 “历史车轮不停” 的感慨,符合题干情景)

苏轼与友人 “纵一苇之所如,凌万顷之茫然”,在赤壁之下感受到了大自然的神奇与伟大。(解析:“万顷之茫然” 凸显江面的广阔,暗含对自然 “神奇伟大” 的赞叹,贴合题干描述)

文中 “逝者如斯,而未尝往也” 两句,写出了小船在江面上留下的痕迹,很快就被江水淹没的情景。(解析:“逝者如斯” 写江水不断流动,暗合 “痕迹被淹没” 的原因,贴合题干情景)

客人的箫声 “如怨如慕,如泣如诉”,让苏轼也陷入了深深的沉思之中。(解析:箫声的悲切氛围能引发人的沉思,为苏轼 “陷入沉思” 做铺垫,符合题干要求)

苏轼认为,“自其不变者而观之,则物与我皆无尽也”,我们应该以豁达的胸怀面对人生的起起落落。(解析:此句强调万物永恒,打破 “人生起落” 的局限,暗含 “豁达面对” 的态度,贴合题干要求)

文中 “惟江上之清风,与山间之明月” 两句,写出了清风与明月相伴,构成了一幅和谐美好的画面。(解析:直接点出 “清风”“明月” 两种核心意象,二者同为自然之景,天然形成和谐搭配,贴合 “清风与明月相伴、和谐美好” 的情景描述)

客人感慨 “寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟”,自己一生漂泊,却始终没有找到一个可以停靠的港湾。(解析:以 “蜉蝣”“粟米” 喻人生的渺小短暂,暗含漂泊无依之感,与 “一生漂泊、无停靠港湾” 的心境高度契合,符合题干情景)

苏轼劝慰客人,“自其不变者而观之,则物与我皆无尽也”,人生中的挫折和困难都是暂时的,终会过去。(解析:此句从 “不变” 角度强调万物与自我的永恒性,打破 “挫折困难长久” 的认知,暗含 “困难终将过去” 的劝慰,贴合题干要求)

文中 “举酒属客,诵明月之诗” 两句,写出了苏轼与友人在船上欣赏夜景,心情十分愉悦的情景。(解析:“举酒”“诵诗” 的动作充满闲适感,结合 “欣赏夜景” 的背景,直接体现 “心情愉悦”,符合题干描述)

客人的箫声 “舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇”,其悲伤的情绪感染了在场的每一个人。(解析:箫声能使蛟龙起舞、寡妇哭泣,从侧面凸显其悲伤的感染力,暗合 “感染在场每一个人” 的效果,贴合情景)

苏轼认为,“是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适”,大自然是公平的,它会将美好的事物赐予每一个懂得欣赏的人。(解析:“无尽藏” 点明自然美好事物的丰富性,“共适” 强调 “懂得欣赏者皆可拥有”,体现 “大自然公平赐予” 的观点,符合题干要求)

文中 “白露横江,水光接天” 两句,写出了江水与天空融为一体,分不清哪里是水哪里是天的景象。(解析:“水光接天” 直接描绘水天相连的视觉效果,“白露横江” 营造朦胧氛围,强化 “水天难分” 的意境,贴合题干描述)

客人感慨 “固一世之雄也,而今安在哉”,当年的赤壁之战,如今只剩下断壁残垣,让人唏嘘不已。(解析:以曹操这位赤壁之战相关的英雄 “今已不在”,暗合 “战争遗迹、令人唏嘘” 的感慨,贴合题干情景)

苏轼与友人 “洗盏更酌,肴核既尽”,在船上讨论人生的哲理,收获颇丰。(解析:“洗盏更酌” 体现二人畅谈的氛围,“肴核既尽” 暗示讨论时间之久,间接体现 “收获颇丰”,符合题干描述)

文中 “月出于东山之上,徘徊于斗牛之间” 两句,写出了月亮的倒影在水中晃动,如同跳动的珍珠一般。(解析:“月出于东山”“徘徊斗牛” 描绘月亮的动态,月光洒在江面形成倒影,暗含 “晃动如珍珠” 的视觉联想,贴合情景)

客人的箫声 “余音袅袅,不绝如缕”,让周围的一切都仿佛静止了,只剩下悲伤的旋律在空气中回荡。(解析:“余音袅袅”“不绝如缕” 形容箫声绵长持久,能营造 “万物静止、唯余箫声” 的氛围,贴合题干描述)

苏轼认为,“苟非吾之所有,虽一毫而莫取”,人应该学会放下,不要让过去的事情影响现在的生活。(解析:此句强调不执着于不属于自己的事物,暗含 “放下过往、专注当下” 的态度,符合题干 “学会放下” 的要求)

文中 “清风徐来,水波不兴” 两句,写出了清风轻轻吹拂着苏轼的衣袖,让他感到无比的自在。(解析:“清风徐来” 直接点明清风的轻柔,为 “吹拂衣袖、感到自在” 提供环境条件,贴合情景)

客人感慨 “哀吾生之须臾,羡长江之无穷”,人生就像一场梦,醒来后一切都烟消云散。(解析:“吾生须臾” 体现人生短暂如梦境,“长江无穷” 与之对比,强化 “人生如梦、转瞬即逝” 的感慨,符合题干情景)

苏轼劝慰客人,“惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色”(核心劝慰句为 “耳得之而为声,目遇之而成色”),我们可以在欣赏自然美景的过程中,忘却所有的烦恼。(解析:此句强调通过感官感受自然之美,暗含 “沉浸美景、忘却烦恼” 的劝慰,贴合题干要求)

文中 “相与枕藉乎舟中,不知东方之既白” 两句,写出了苏轼与友人在赤壁之下的这次游玩,成为了他们人生中一段珍贵的回忆。(解析:“不知东方之既白” 暗示游玩时光在愉悦中悄然流逝,体现 “回忆珍贵”,贴合题干 “成为珍贵回忆” 的描述)

苏轼与友人在赤壁之下泛舟游玩,江面清风徐来,水波平静,文中用 “__________,____________” 描绘了这一惬意的场景。

面对辽阔的江面和皎洁的月光,苏轼举杯邀客,吟诵诗歌,文中 “__________,____________” 再现了这一温馨的画面。

客人吹起洞箫,其声音哀怨婉转,能引起幽深山谷的共鸣,文中 “__________,____________” 写出了箫声的感染力。

苏轼在文中用比喻的手法描写箫声的悲凉, “__________,____________” ,让听者无不动容。

客人由眼前的江水联想到历史,感慨曹操当年破荆州、下江陵时的盛况,文中 “__________,____________” 展现了曹军的气势。

曹操率领大军沿江而下,战船相连,旗帜遮蔽天空,文中 “__________,____________” 描绘了这一宏大的军事场面。

苏轼与客人谈及曹操时,引用其诗句 “__________,____________” ,既呼应历史,又增添了文学底蕴。

面对历史的沧桑变迁,客人感叹人生短暂,羡慕江水的无穷无尽,文中 “__________,____________” 表达了这种感慨。

客人认为人生就像蜉蝣一样短暂,渺小得如同大海中的一粒米,文中 “__________,____________” 形象地传达了这种认知。

苏轼为了宽慰客人,从天地万物变化的角度进行阐释,认为 “__________,____________” ,不必过分纠结于得失。

苏轼指出,若从 “变” 的角度看,天地万物时刻都在变化;若从 “不变” 的角度看,万物和人类都是永恒的,文中 “__________,____________” 阐述了这一哲理。

苏轼认为,大自然中的清风、明月等美好事物,只要人能感受到,便可以尽情享用,文中 “__________,____________” 表达了这种豁达的态度。

客人听了苏轼的劝解后,心情好转,于是 “__________,____________” ,重新与苏轼一同畅饮。

夜色渐深,苏轼与友人在船上安然入睡,文中 “__________,____________” 写出了当时宁静的氛围。

苏轼在文中描绘月亮升起时的景象,它从东山后升起,在斗宿和牛宿之间徘徊,即 “__________,____________” 。

江面波光粼粼,月亮的倒影在水中随波晃动,文中 “__________,____________” 展现了这一灵动的画面。

苏轼与友人任凭小船在茫茫江面上自由飘荡,不知将驶向何方,文中 “__________,____________” 体现了这种随性自在。

客人的箫声不仅能使深渊中的蛟龙起舞,还能 “__________,____________” ,可见其悲伤程度之深。

苏轼询问客人箫声为何如此悲凉,客人回答是因为 “__________,____________” ,由眼前之景联想到了历史和人生。

客人感慨当年叱咤风云的曹操,如今也已湮没在历史的长河中,文中 “__________,____________” 表达了这种历史的厚重感。

苏轼认为,天地之间的万物都有其归属,若不是自己应得的, “__________,____________” ,体现了他的处事原则。

面对江面上的清风和山间的明月,苏轼感叹 “__________,____________” ,它们是大自然永恒的宝藏。

苏轼与友人在船上 “__________,____________” ,尽情享受着大自然赐予的美好时光,忘却了世间的烦恼。

客人由箫声的悲凉转入对人生的思考,认为 “__________,____________” ,人生的漂泊无依让人倍感凄凉。

苏轼从 “水” 和 “月” 的特性入手,分析万物的 “变” 与 “不变”,文中 “__________,____________” 是对水的特性的解读。

对于月亮,苏轼认为 “__________,____________” ,它虽然有盈有亏,但本质上并没有增减。

苏轼劝慰客人,不要羡慕天地的无穷无尽,也不要哀叹人生的短暂, “__________,____________” ,应珍惜当下的美好。

客人听了苏轼的哲理开导后, “__________,____________” ,心中的郁结得以化解,露出了笑容。

苏轼与友人在赤壁之下 “__________,____________” ,这种旷达的心境在文中表现得淋漓尽致。

文中 “__________,____________” 两句,写出了苏轼与友人泛舟时,江面辽阔无边,仿佛与天相接的景象。

客人在描述曹操的军容时,用 “__________,____________” 突出了曹军人数众多,气势磅礴。

苏轼引用曹操的诗句后,紧接着描述其当年 “__________,____________” 的英雄气概,与如今的历史遗迹形成对比。

客人感叹人生如 “__________,____________” ,在短暂的时光里追逐功名利禄,最终却一无所获。

苏轼认为,若能将天地万物视为自己的朋友, “__________,____________” ,便能在精神上获得极大的自由。

文中 “__________,____________” 两句,写出了月亮在夜空中缓慢移动,洒下皎洁月光的景象。

苏轼与友人在船上 “__________,____________” ,饮酒赋诗,享受着难得的闲适时光。

客人的箫声 “__________,____________” ,让周围的环境都笼罩在一片悲凉的氛围中。

苏轼从哲学的角度分析, “__________,____________” ,万物的存在都是相对的,没有绝对的得失。

客人感慨 “__________,____________” ,当年的英雄豪杰早已不在,只留下赤壁这处历史遗迹供人凭吊。

苏轼认为,人可以 “__________,____________” ,在欣赏自然美景的过程中,获得精神上的愉悦和满足。

文中 “__________,____________” 两句,写出了江面平静无波,小船在水面上轻轻飘荡的情景。

客人描述曹操当年 “__________,____________” ,指挥若定,气吞山河的样子,让人不禁心生敬佩。

苏轼劝慰客人, “__________,____________” ,人生中的快乐和悲伤都是暂时的,不必过于执着。

面对皎洁的月光,苏轼 “__________,____________” ,思绪万千,开始思考人生的意义。

客人的箫声能 “__________,____________” ,使潜藏在深谷中的蛟龙也为之动容,翩翩起舞。

苏轼与友人 “__________,____________” ,在赤壁之下度过了一个难忘的夜晚,留下了千古佳话。

文中 “__________,____________” 两句,写出了清风拂面,使人感到无比凉爽舒适的感觉。

客人感叹 “__________,____________” ,人生就像一叶扁舟,在茫茫大海中漂泊,不知未来在何方。

苏轼认为, “__________,____________” ,大自然中的美好事物是无穷无尽的,只要我们有发现美的眼睛。

客人由眼前的江水 “__________,____________” ,联想到历史的流逝,心中涌起无限的感慨。

文中 “__________,____________” 两句,写出了月亮的光辉洒在江面上,江面波光粼粼的美丽景象。

苏轼与友人 “__________,____________” ,互相劝酒,畅谈人生,气氛十分融洽。

客人的箫声 “__________,____________” ,其悲伤的旋律让周围的鸟兽都为之哀鸣。

苏轼从 “变” 与 “不变” 的角度出发,得出 “__________,____________” 的结论,让人豁然开朗。

客人感慨 “__________,____________” ,当年曹操率领百万大军,如今却已成为历史的尘埃。

文中 “__________,____________” 两句,写出了小船在江面上自由飘荡,仿佛要越过茫茫大海的情景。

苏轼认为, “__________,____________” ,人应该顺应自然,不要强行去追求不属于自己的东西。

客人听了苏轼的话后, “__________,____________” ,不再为人生的短暂而悲伤,重新振作起来。

文中 “__________,____________” 两句,写出了夜晚的赤壁,星光点点,景色十分迷人。

苏轼与友人 “__________,____________” ,在船上谈论古今,抒发自己的人生感悟。

客人的箫声 “__________,____________” ,如泣如诉,让听者的眼泪都快要流下来了。

苏轼认为, “__________,____________” ,天地万物都有其自身的规律,我们应该尊重这种规律。

文中 “__________,____________” 两句,写出了江水浩浩荡荡,向东流去,永不停息的景象。

客人感慨 “__________,____________” ,人生的意义究竟是什么,自己始终无法找到答案。

苏轼劝慰客人, “__________,____________” ,只要我们能保持乐观的心态,就能在平凡的生活中找到快乐。

文中 “__________,____________” 两句,写出了苏轼与友人在船上举杯畅饮,谈笑风生的情景。

客人的箫声 “__________,____________” ,其声音的穿透力极强,能传到很远的地方。

苏轼认为, “__________,____________” ,人之所以会感到痛苦,是因为过于执着于个人的得失。

文中 “__________,____________” 两句,写出了月亮在夜空中显得格外明亮,照亮了整个江面。

客人感慨 “__________,____________” ,历史的车轮滚滚向前,不会因为任何人而停下脚步。

苏轼与友人 “__________,____________” ,在赤壁之下感受到了大自然的神奇与伟大。

文中 “__________,____________” 两句,写出了小船在江面上留下的痕迹,很快就被江水淹没的情景。

客人的箫声 “__________,____________” ,让苏轼也陷入了深深的沉思之中。

苏轼认为, “__________,____________” ,我们应该以豁达的胸怀面对人生的起起落落。

文中 “__________,____________” 两句,写出了清风与明月相伴,构成了一幅和谐美好的画面。

客人感慨 “__________,____________” ,自己一生漂泊,却始终没有找到一个可以停靠的港湾。

苏轼劝慰客人, “__________,____________” ,人生中的挫折和困难都是暂时的,终会过去。

文中 “__________,____________” 两句,写出了苏轼与友人在船上欣赏夜景,心情十分愉悦的情景。

客人的箫声 “__________,____________” ,其悲伤的情绪感染了在场的每一个人。

苏轼认为, “__________,____________” ,大自然是公平的,它会将美好的事物赐予每一个懂得欣赏的人。

文中 “__________,____________” 两句,写出了江水与天空融为一体,分不清哪里是水哪里是天的景象。

客人感慨 “__________,____________” ,当年的赤壁之战,如今只剩下断壁残垣,让人唏嘘不已。

苏轼与友人 “__________,____________” ,在船上讨论人生的哲理,收获颇丰。

文中 “__________,____________” 两句,写出了月亮的倒影在水中晃动,如同跳动的珍珠一般。

客人的箫声 “__________,____________” ,让周围的一切都仿佛静止了,只剩下悲伤的旋律在空气中回荡。

苏轼认为, “__________,____________” ,人应该学会放下,不要让过去的事情影响现在的生活。

文中 “__________,____________” 两句,写出了清风轻轻吹拂着苏轼的衣袖,让他感到无比的自在。

客人感慨 “__________,____________” ,人生就像一场梦,醒来后一切都烟消云散。

苏轼劝慰客人, “__________,____________” ,我们可以在欣赏自然美景的过程中,忘却所有的烦恼。

文中 “__________,____________” 两句,写出了苏轼与友人在赤壁之下的这次游玩,成为了他们人生中一段珍贵的回忆。

教师版

苏轼与友人在赤壁之下泛舟游玩,江面清风徐来,水波平静,文中用 “清风徐来,水波不兴” 描绘了这一惬意的场景。

面对辽阔的江面和皎洁的月光,苏轼举杯邀客,吟诵诗歌,文中 “举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章”(注:题目要求两句,此处核心句为 “举酒属客,诵明月之诗”)再现了这一温馨的画面。

客人吹起洞箫,其声音哀怨婉转,能引起幽深山谷的共鸣,文中 “舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇”(前半句体现箫声对蛟龙的影响,呼应 “幽深山谷”)写出了箫声的感染力。

苏轼在文中用比喻的手法描写箫声的悲凉,“如怨如慕,如泣如诉”,让听者无不动容。

客人由眼前的江水联想到历史,感慨曹操当年破荆州、下江陵时的盛况,文中 “舳舻千里,旌旗蔽空” 展现了曹军的气势。

曹操率领大军沿江而下,战船相连,旗帜遮蔽天空,文中 “舳舻千里,旌旗蔽空” 描绘了这一宏大的军事场面。

苏轼与客人谈及曹操时,引用其诗句 “月明星稀,乌鹊南飞”,既呼应历史,又增添了文学底蕴。

面对历史的沧桑变迁,客人感叹人生短暂,羡慕江水的无穷无尽,文中 “哀吾生之须臾,羡长江之无穷” 表达了这种感慨。

客人认为人生就像蜉蝣一样短暂,渺小得如同大海中的一粒米,文中 “寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟” 形象地传达了这种认知。

苏轼为了宽慰客人,从天地万物变化的角度进行阐释,认为 “盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬”,不必过分纠结于得失。

苏轼指出,若从 “变” 的角度看,天地万物时刻都在变化;若从 “不变” 的角度看,万物和人类都是永恒的,文中 “自其不变者而观之,则物与我皆无尽也” 阐述了这一哲理。

苏轼认为,大自然中的清风、明月等美好事物,只要人能感受到,便可以尽情享用,文中 “是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适” 表达了这种豁达的态度。

客人听了苏轼的劝解后,心情好转,于是 “洗盏更酌,肴核既尽,杯盘狼籍”(核心两句为 “洗盏更酌,肴核既尽”),重新与苏轼一同畅饮。

夜色渐深,苏轼与友人在船上安然入睡,文中 “相与枕藉乎舟中,不知东方之既白” 写出了当时宁静的氛围。

苏轼在文中描绘月亮升起时的景象,它从东山后升起,在斗宿和牛宿之间徘徊,即 “月出于东山之上,徘徊于斗牛之间”。

江面波光粼粼,月亮的倒影在水中随波晃动,文中 “浮光跃金,静影沉璧”(虽出自《岳阳楼记》,此处结合《赤壁赋》“白露横江,水光接天” 意境,准确句为 “白露横江,水光接天”)展现了这一灵动的画面。

苏轼与友人任凭小船在茫茫江面上自由飘荡,不知将驶向何方,文中 “纵一苇之所如,凌万顷之茫然” 体现了这种随性自在。

客人的箫声不仅能使深渊中的蛟龙起舞,还能 “泣孤舟之嫠妇”,可见其悲伤程度之深。

苏轼询问客人箫声为何如此悲凉,客人回答是因为 “哀吾生之须臾,羡长江之无穷”,由眼前之景联想到了历史和人生。

客人感慨当年叱咤风云的曹操,如今也已湮没在历史的长河中,文中 “固一世之雄也,而今安在哉” 表达了这种历史的厚重感。

苏轼认为,天地之间的万物都有其归属,若不是自己应得的,“虽一毫而莫取”(结合前文 “且夫天地之间,物各有主”,完整两句为 “且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取”,核心两句为 “苟非吾之所有,虽一毫而莫取”),体现了他的处事原则。

面对江面上的清风和山间的明月,苏轼感叹 “惟江上之清风,与山间之明月”,它们是大自然永恒的宝藏。

苏轼与友人在船上 “举酒属客,诵明月之诗”,尽情享受着大自然赐予的美好时光,忘却了世间的烦恼。

客人由箫声的悲凉转入对人生的思考,认为 “寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟”,人生的漂泊无依让人倍感凄凉。(解析:此句以蜉蝣、粟米为喻,既体现人生短暂渺小,也暗含漂泊无依的苍凉感,贴合 “人生漂泊无依” 的情景)

苏轼从 “水” 和 “月” 的特性入手,分析万物的 “变” 与 “不变”,文中 “逝者如斯,而未尝往也” 是对水的特性的解读。(解析:“逝者如斯” 化用孔子 “逝者如斯夫”,指江水不断流逝,体现 “变”;“未尝往也” 指江水本质未消失,体现 “不变”,精准对应 “水的特性”)

对于月亮,苏轼认为 “盈虚者如彼,而卒莫消长也”,它虽然有盈有亏,但本质上并没有增减。(解析:“盈虚” 点明月亮的圆缺变化,“卒莫消长” 强调其总量不变,完美契合 “有盈有亏却无增减” 的情景)

苏轼劝慰客人,不要羡慕天地的无穷无尽,也不要哀叹人生的短暂,“挟飞仙以遨游,抱明月而长终”,应珍惜当下的美好。(解析:此句描绘与飞仙遨游、伴明月长存的理想境界,暗含 “把握当下、享受美好” 的劝慰之意,贴合题干语境)

客人听了苏轼的哲理开导后,“相与枕藉乎舟中,不知东方之既白”(前半段核心情景句为 “客喜而笑,洗盏更酌”),心中的郁结得以化解,露出了笑容。(解析:“客喜而笑” 直接体现客人心情转变,“洗盏更酌” 呼应 “重新畅饮”,符合 “郁结化解、露出笑容” 的情景)

苏轼与友人在赤壁之下 “纵一苇之所如,凌万顷之茫然”,这种旷达的心境在文中表现得淋漓尽致。(解析:“纵”“凌” 二字展现随性自在,“万顷之茫然” 凸显江面辽阔,暗含旷达心境,贴合题干描述)

文中 “白露横江,水光接天” 两句,写出了苏轼与友人泛舟时,江面辽阔无边,仿佛与天相接的景象。(解析:“白露横江” 描绘江面薄雾弥漫,“水光接天” 直接体现水天相连的辽阔感,精准对应情景)

客人在描述曹操的军容时,用 “舳舻千里,旌旗蔽空” 突出了曹军人数众多,气势磅礴。(解析:“舳舻千里” 写战船连绵,“旌旗蔽空” 写旗帜繁多,从视觉上凸显军容盛大,符合 “人数众多、气势磅礴” 的特点)

苏轼引用曹操的诗句后,紧接着描述其当年 “酾酒临江,横槊赋诗” 的英雄气概,与如今的历史遗迹形成对比。(解析:“酾酒”“横槊”“赋诗” 三个动作,生动刻画曹操的豪迈英姿,体现 “英雄气概”,与后文 “而今安在哉” 形成古今对比)

客人感叹人生如 “寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟”,在短暂的时光里追逐功名利禄,最终却一无所获。(解析:以蜉蝣、粟米喻人生,既强调短暂渺小,也暗指追逐名利的徒劳,贴合 “短暂时光、一无所获” 的情景)

苏轼认为,若能将天地万物视为自己的朋友,“是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适”,便能在精神上获得极大的自由。(解析:“共适” 体现与万物相融的态度,暗含精神自由的境界,符合 “视为朋友、精神自由” 的语境)

文中 “月出于东山之上,徘徊于斗牛之间” 两句,写出了月亮在夜空中缓慢移动,洒下皎洁月光的景象。(解析:“出于东山”“徘徊斗牛” 细致描绘月亮的运动轨迹,“徘徊” 暗含缓慢之感,贴合 “缓慢移动” 的情景)

苏轼与友人在船上 “举酒属客,诵明月之诗”,饮酒赋诗,享受着难得的闲适时光。(解析:“举酒” 对应 “饮酒”,“诵明月之诗” 对应 “赋诗”,直接展现闲适场景,符合题干描述)

客人的箫声 “如怨如慕,如泣如诉”,让周围的环境都笼罩在一片悲凉的氛围中。(解析:“怨”“慕”“泣”“诉” 四字精准概括箫声的悲凉基调,能引发环境氛围的共鸣,贴合 “悲凉氛围” 的情景)

苏轼从哲学的角度分析,“自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也”(核心两句为 “变者观之则瞬变,不变观之则无尽”,原文精准句为 “自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也”),万物的存在都是相对的,没有绝对的得失。(解析:从 “变” 与 “不变” 两个相对角度分析,体现 “相对存在、无绝对得失” 的哲理,符合题干 “哲学角度” 的要求)

客人感慨 “固一世之雄也,而今安在哉”,当年的英雄豪杰早已不在,只留下赤壁这处历史遗迹供人凭吊。(解析:前句肯定曹操的英雄地位,后句以反问强调其消逝,暗含 “英雄不在、遗迹凭吊” 的感慨,贴合情景)

苏轼认为,人可以 “惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色”(核心两句为 “耳得之为声,目遇之成色”),在欣赏自然美景的过程中,获得精神上的愉悦和满足。(解析:“耳得”“目遇” 强调通过感官欣赏美景,“为声”“成色” 体现美景带来的精神享受,符合题干情景)

文中 “清风徐来,水波不兴” 两句,写出了江面平静无波,小船在水面上轻轻飘荡的情景。(解析:“水波不兴” 直接点明江面平静,为小船 “轻轻飘荡” 提供环境背景,贴合题干描述)

客人描述曹操当年 “酾酒临江,横槊赋诗”,指挥若定,气吞山河的样子,让人不禁心生敬佩。(解析:“酾酒”“横槊” 展现曹操的从容豪迈,“赋诗” 体现其文人情怀,整体凸显 “指挥若定、气吞山河” 的英雄形象)

苏轼劝慰客人,“哀吾生之须臾,羡长江之无穷;挟飞仙以遨游,抱明月而长终”(核心劝慰句为 “挟飞仙以遨游,抱明月而长终”),人生中的快乐和悲伤都是暂时的,不必过于执着。(解析:后句以理想境界开导客人,暗含 “放下执着、看淡悲喜” 的劝慰,符合题干要求)

面对皎洁的月光,苏轼 “举酒属客,诵明月之诗”,思绪万千,开始思考人生的意义。(解析:“举酒”“诵诗” 的动作暗含沉思,为后文 “思考人生意义” 做铺垫,贴合情景)

客人的箫声能 “舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇”,使潜藏在深谷中的蛟龙也为之动容,翩翩起舞。(解析:前句直接写箫声使蛟龙起舞,后句写使寡妇哭泣,从侧面烘托箫声的感染力,符合 “蛟龙动容起舞” 的情景)

苏轼与友人 “相与枕藉乎舟中,不知东方之既白”,在赤壁之下度过了一个难忘的夜晚,留下了千古佳话。(解析:“不知东方之既白” 暗示夜晚时光在畅谈中悄然流逝,体现 “难忘”,贴合题干 “度过难忘夜晚” 的描述)

文中 “清风徐来,水波不兴” 两句,写出了清风拂面,使人感到无比凉爽舒适的感觉。(解析:“清风徐来” 直接点明清风的存在,“徐” 字暗含轻柔之感,能引发 “凉爽舒适” 的体验,贴合情景)

客人感叹 “纵一苇之所如,凌万顷之茫然”,人生就像一叶扁舟,在茫茫大海中漂泊,不知未来在何方。(解析:“一苇” 喻扁舟,“万顷之茫然” 喻茫茫大海,生动体现 “漂泊无依、未知未来” 的感慨,符合题干)

苏轼认为,“是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适”,大自然中的美好事物是无穷无尽的,只要我们有发现美的眼睛。(解析:“无尽藏” 直接点明美好事物的无穷性,“共适” 强调 “发现与共享”,贴合 “无穷无尽、发现美” 的情景)

客人由眼前的江水 “逝者如斯,而未尝往也”,联想到历史的流逝,心中涌起无限的感慨。(解析:“逝者如斯” 化用经典,既写江水流动,又暗喻历史流逝,引发 “无限感慨”,符合题干情景)

文中 “白露横江,水光接天” 两句,写出了月亮的光辉洒在江面上,江面波光粼粼的美丽景象。(解析:“白露横江” 描绘江面薄雾与月光交融的场景,“水光接天” 凸显波光粼粼的视觉效果,贴合题干描述)

苏轼与友人 “洗盏更酌,肴核既尽”,互相劝酒,畅谈人生,气氛十分融洽。(解析:“洗盏更酌” 写重新斟酒劝饮,“肴核既尽” 暗示畅谈时间之久,体现 “气氛融洽”,符合情景)

客人的箫声 “如怨如慕,如泣如诉”,其悲伤的旋律让周围的鸟兽都为之哀鸣。(解析:箫声的 “怨”“慕”“泣”“诉” 能引发万物共鸣,暗合 “鸟兽哀鸣” 的情景,贴合题干要求)

苏轼从 “变” 与 “不变” 的角度出发,得出 “自其不变者而观之,则物与我皆无尽也” 的结论,让人豁然开朗。(解析:此句打破 “人生短暂” 的局限,强调万物永恒,能带来 “豁然开朗” 的感悟,符合题干 “结论” 的要求)

客人感慨 “舳舻千里,旌旗蔽空;酾酒临江,横槊赋诗”(核心感慨句为 “固一世之雄也,而今安在哉”),当年曹操率领百万大军,如今却已成为历史的尘埃。(解析:前句写曹军盛况,后句以反问凸显其消逝,形成对比,暗含 “历史尘埃” 的感慨,贴合情景)

文中 “纵一苇之所如,凌万顷之茫然” 两句,写出了小船在江面上自由飘荡,仿佛要越过茫茫大海的情景。(解析:“纵”“凌” 二字展现小船的自由,“万顷之茫然” 喻指广阔水域,暗合 “越过茫茫大海” 的意境,符合题干描述)

苏轼认为,“且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取”,人应该顺应自然,不要强行去追求不属于自己的东西。(解析:“物各有主”“虽一毫而莫取” 直接体现 “顺应自然、不强行追求” 的观点,贴合题干要求)

客人听了苏轼的话后,“客喜而笑,洗盏更酌”,不再为人生的短暂而悲伤,重新振作起来。(解析:“喜而笑” 直接体现情绪转变,“洗盏更酌” 展现 “重新振作” 的状态,符合题干情景)

文中 “月出于东山之上,徘徊于斗牛之间” 两句,写出了夜晚的赤壁,星光点点,景色十分迷人。(解析:月亮升起的场景为 “星光点点” 提供背景,“徘徊” 暗含静谧之感,凸显 “景色迷人”,贴合题干描述)

苏轼与友人 “举酒属客,诵明月之诗”,在船上谈论古今,抒发自己的人生感悟。(解析:“举酒”“诵诗” 的场景为 “谈论古今、抒发感悟” 提供氛围,贴合题干情景)

客人的箫声 “如泣如诉,余音袅袅”(结合原文 “如怨如慕,如泣如诉;余音袅袅,不绝如缕”,核心句为 “如泣如诉,余音袅袅”),如泣如诉,让听者的眼泪都快要流下来了。(解析:“如泣如诉” 直接点明箫声的悲切,“余音袅袅” 延长悲伤氛围,能引发 “听者欲泣” 的效果,符合题干)

苏轼认为,“逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也”,天地万物都有其自身的规律,我们应该尊重这种规律。(解析:分别以水的流逝、月的盈虚为例,体现 “万物有规律” 的观点,贴合题干 “尊重规律” 的要求)

文中 “逝者如斯,而未尝往也” 两句,写出了江水浩浩荡荡,向东流去,永不停息的景象。(解析:“逝者如斯” 化用经典,“未尝往也” 强调江水流动的持续性,暗合 “浩浩荡荡、永不停息” 的特点,贴合情景)

客人感慨 “哀吾生之须臾,羡长江之无穷”,人生的意义究竟是什么,自己始终无法找到答案。(解析:此句体现对人生短暂的迷茫,暗含 “探寻人生意义却不得” 的感慨,符合题干情景)

苏轼劝慰客人,“是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适”,只要我们能保持乐观的心态,就能在平凡的生活中找到快乐。(解析:“共适” 强调共享自然之美,暗含 “乐观心态、发现快乐” 的劝慰,贴合题干要求)

文中 “洗盏更酌,肴核既尽” 两句,写出了苏轼与友人在船上举杯畅饮,谈笑风生的情景。(解析:“洗盏更酌” 写举杯劝饮,“肴核既尽” 暗示谈笑时间之久,体现 “畅饮、谈笑” 的氛围,符合情景)

客人的箫声 “余音袅袅,不绝如缕”,其声音的穿透力极强,能传到很远的地方。(解析:“余音袅袅”“不绝如缕” 形容箫声绵长,暗合 “穿透力强、传得远” 的特点,贴合题干描述)

苏轼认为,“苟非吾之所有,虽一毫而莫取”,人之所以会感到痛苦,是因为过于执着于个人的得失。(解析:此句强调不强行追求不属于自己的东西,暗含 “放下得失执念、减少痛苦” 的观点,符合题干要求)

文中 “白露横江,水光接天” 两句,写出了月亮在夜空中显得格外明亮,照亮了整个江面。(解析:“水光接天” 暗示月光洒在江面,使江面明亮,间接体现月亮 “格外明亮”,贴合情景)

客人感慨 “固一世之雄也,而今安在哉”,历史的车轮滚滚向前,不会因为任何人而停下脚步。(解析:以曹操的消逝为例,暗合 “历史车轮不停” 的感慨,符合题干情景)

苏轼与友人 “纵一苇之所如,凌万顷之茫然”,在赤壁之下感受到了大自然的神奇与伟大。(解析:“万顷之茫然” 凸显江面的广阔,暗含对自然 “神奇伟大” 的赞叹,贴合题干描述)

文中 “逝者如斯,而未尝往也” 两句,写出了小船在江面上留下的痕迹,很快就被江水淹没的情景。(解析:“逝者如斯” 写江水不断流动,暗合 “痕迹被淹没” 的原因,贴合题干情景)

客人的箫声 “如怨如慕,如泣如诉”,让苏轼也陷入了深深的沉思之中。(解析:箫声的悲切氛围能引发人的沉思,为苏轼 “陷入沉思” 做铺垫,符合题干要求)

苏轼认为,“自其不变者而观之,则物与我皆无尽也”,我们应该以豁达的胸怀面对人生的起起落落。(解析:此句强调万物永恒,打破 “人生起落” 的局限,暗含 “豁达面对” 的态度,贴合题干要求)

文中 “惟江上之清风,与山间之明月” 两句,写出了清风与明月相伴,构成了一幅和谐美好的画面。(解析:直接点出 “清风”“明月” 两种核心意象,二者同为自然之景,天然形成和谐搭配,贴合 “清风与明月相伴、和谐美好” 的情景描述)

客人感慨 “寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟”,自己一生漂泊,却始终没有找到一个可以停靠的港湾。(解析:以 “蜉蝣”“粟米” 喻人生的渺小短暂,暗含漂泊无依之感,与 “一生漂泊、无停靠港湾” 的心境高度契合,符合题干情景)

苏轼劝慰客人,“自其不变者而观之,则物与我皆无尽也”,人生中的挫折和困难都是暂时的,终会过去。(解析:此句从 “不变” 角度强调万物与自我的永恒性,打破 “挫折困难长久” 的认知,暗含 “困难终将过去” 的劝慰,贴合题干要求)

文中 “举酒属客,诵明月之诗” 两句,写出了苏轼与友人在船上欣赏夜景,心情十分愉悦的情景。(解析:“举酒”“诵诗” 的动作充满闲适感,结合 “欣赏夜景” 的背景,直接体现 “心情愉悦”,符合题干描述)

客人的箫声 “舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇”,其悲伤的情绪感染了在场的每一个人。(解析:箫声能使蛟龙起舞、寡妇哭泣,从侧面凸显其悲伤的感染力,暗合 “感染在场每一个人” 的效果,贴合情景)

苏轼认为,“是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适”,大自然是公平的,它会将美好的事物赐予每一个懂得欣赏的人。(解析:“无尽藏” 点明自然美好事物的丰富性,“共适” 强调 “懂得欣赏者皆可拥有”,体现 “大自然公平赐予” 的观点,符合题干要求)

文中 “白露横江,水光接天” 两句,写出了江水与天空融为一体,分不清哪里是水哪里是天的景象。(解析:“水光接天” 直接描绘水天相连的视觉效果,“白露横江” 营造朦胧氛围,强化 “水天难分” 的意境,贴合题干描述)

客人感慨 “固一世之雄也,而今安在哉”,当年的赤壁之战,如今只剩下断壁残垣,让人唏嘘不已。(解析:以曹操这位赤壁之战相关的英雄 “今已不在”,暗合 “战争遗迹、令人唏嘘” 的感慨,贴合题干情景)

苏轼与友人 “洗盏更酌,肴核既尽”,在船上讨论人生的哲理,收获颇丰。(解析:“洗盏更酌” 体现二人畅谈的氛围,“肴核既尽” 暗示讨论时间之久,间接体现 “收获颇丰”,符合题干描述)

文中 “月出于东山之上,徘徊于斗牛之间” 两句,写出了月亮的倒影在水中晃动,如同跳动的珍珠一般。(解析:“月出于东山”“徘徊斗牛” 描绘月亮的动态,月光洒在江面形成倒影,暗含 “晃动如珍珠” 的视觉联想,贴合情景)

客人的箫声 “余音袅袅,不绝如缕”,让周围的一切都仿佛静止了,只剩下悲伤的旋律在空气中回荡。(解析:“余音袅袅”“不绝如缕” 形容箫声绵长持久,能营造 “万物静止、唯余箫声” 的氛围,贴合题干描述)

苏轼认为,“苟非吾之所有,虽一毫而莫取”,人应该学会放下,不要让过去的事情影响现在的生活。(解析:此句强调不执着于不属于自己的事物,暗含 “放下过往、专注当下” 的态度,符合题干 “学会放下” 的要求)

文中 “清风徐来,水波不兴” 两句,写出了清风轻轻吹拂着苏轼的衣袖,让他感到无比的自在。(解析:“清风徐来” 直接点明清风的轻柔,为 “吹拂衣袖、感到自在” 提供环境条件,贴合情景)

客人感慨 “哀吾生之须臾,羡长江之无穷”,人生就像一场梦,醒来后一切都烟消云散。(解析:“吾生须臾” 体现人生短暂如梦境,“长江无穷” 与之对比,强化 “人生如梦、转瞬即逝” 的感慨,符合题干情景)

苏轼劝慰客人,“惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色”(核心劝慰句为 “耳得之而为声,目遇之而成色”),我们可以在欣赏自然美景的过程中,忘却所有的烦恼。(解析:此句强调通过感官感受自然之美,暗含 “沉浸美景、忘却烦恼” 的劝慰,贴合题干要求)

文中 “相与枕藉乎舟中,不知东方之既白” 两句,写出了苏轼与友人在赤壁之下的这次游玩,成为了他们人生中一段珍贵的回忆。(解析:“不知东方之既白” 暗示游玩时光在愉悦中悄然流逝,体现 “回忆珍贵”,贴合题干 “成为珍贵回忆” 的描述)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读