16.2《登泰山记》情景式默写练习(含答案)2025-2026学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 16.2《登泰山记》情景式默写练习(含答案)2025-2026学年统编版高中语文必修上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 42.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

学生版

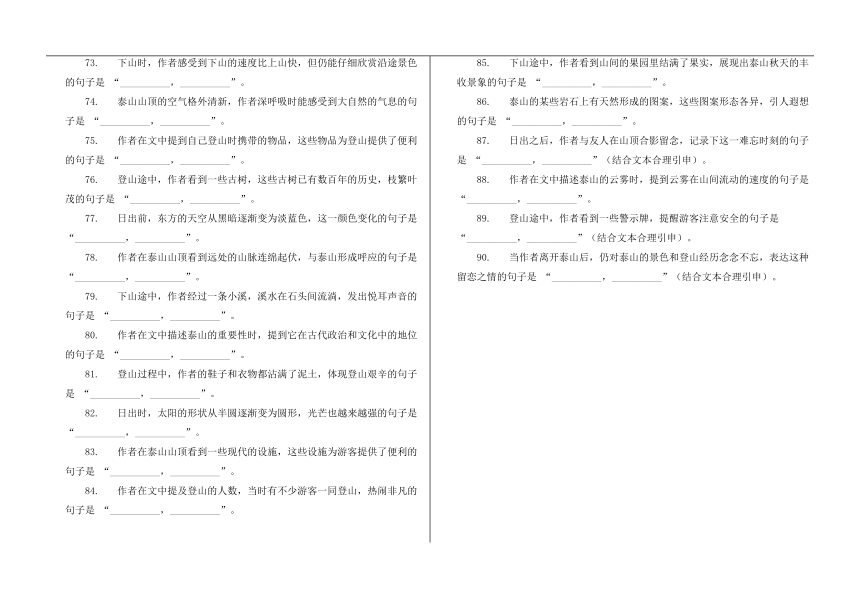

姚鼐在《登泰山记》中,开篇交代泰山的地理位置和周围环境,写出泰山山脉绵延广阔的句子是 “__________,__________”。

作者前往泰山途中,看到泰山北面的河流与南面的河流分流,两岸群山环绕的景象,文中描述这一画面的句子是 “__________,__________”。

为了能在泰山之巅观赏日出,作者提前做好准备,在登山前住宿的地方及所处位置的句子是 “__________,__________”。

作者一行人登山时,沿着古代帝王举行封禅大典的道路前行,途中经过的险峻路段的句子是 “__________,__________”。

登山过程中,作者看到石阶数量极多,足以体现登山之路漫长且艰难的句子是 “__________,__________”。

当作者登上泰山半山腰时,山间云雾缭绕,让登山者难以分辨方向的句子是 “__________,__________”。

随着登山高度不断增加,作者感受到气温逐渐降低,与山下温差明显的句子是 “__________,__________”。

作者在登山途中,看到山路两旁的岩石形态各异,有些岩石上还留有古代文人墨客题刻的句子是 “__________,__________”。

接近山顶时,山间风力逐渐变大,吹动着登山者的衣物,让人感受到泰山之巅的壮阔与凛冽的句子是 “__________,__________”。

作者一行人终于抵达泰山之巅,站在山顶俯瞰四周,看到群山都变得矮小的句子是 “__________,__________”。

傍晚时分,作者在泰山山顶看到夕阳西下,余晖洒在山间,让泰山的景色格外壮丽的句子是 “__________,__________”。

夜晚,作者在泰山山顶住宿,看到山间雾气凝结成霜,周围环境静谧清冷的句子是 “__________,__________”。

为了观赏泰山日出,作者与友人在凌晨便起身准备,此时山间还一片漆黑,只能借助火把照明的句子是 “__________,__________”。

随着时间推移,东方的天空开始出现微弱的光亮,预示着日出即将到来的句子是 “__________,__________”。

日出之前,山间云雾弥漫,雾气在山谷中流动,形成独特景观的句子是 “__________,__________”。

当第一缕阳光突破云层,照亮东方天空时,天空颜色逐渐发生变化的句子是 “__________,__________”。

泰山日出的瞬间,太阳从云层中跃出,光芒万丈,照亮山间万物的句子是 “__________,__________”。

日出之后,作者看到阳光洒在泰山的各个山峰上,让原本昏暗的山峦变得明亮起来的句子是 “__________,__________”。

作者在观赏完日出后,仔细观察泰山山顶的地貌,发现山顶有一块巨大的岩石,其形态特点的句子是 “__________,__________”。

泰山山顶有许多古代留下的建筑遗迹,其中一些是帝王封禅时修建的,作者描述这些遗迹的句子是 “__________,__________”。

作者在泰山山顶停留期间,看到山间的植被随着海拔变化而不同,山顶植被较为稀疏的句子是 “__________,__________”。

当作者准备下山时,看到山间的云雾逐渐散去,远处的村庄和河流清晰可见的句子是 “__________,__________”。

下山途中,作者再次经过之前攀登过的险峻路段,此时心境与登山时有所不同,描述这一路段的句子是 “__________,__________”。

作者在下山途中,看到山间的溪流潺潺流淌,溪水清澈见底的句子是 “__________,__________”。

接近山脚下时,作者看到村庄里的人们开始了一天的劳作,呈现出一派祥和景象的句子是 “__________,__________”。

姚鼐在文中提及泰山的重要地位,它是五岳之首,吸引众多文人墨客前来游览的句子是 “__________,__________”。

作者在描述登山路线时,提到经过一个重要的关口,这个关口是登山的必经之地的句子是 “__________,__________”。

登山过程中,作者感受到呼吸逐渐变得急促,体力消耗较大,体现登山艰难的句子是 “__________,__________”。

山间的树木在不同的海拔高度呈现出不同的生长状态,作者描述山腰树木茂密的句子是 “__________,__________”。

当作者登上泰山某一较高平台时,视野变得开阔,能看到更远地方的句子是 “__________,__________”。

日出前,天空中出现了一些奇特的云彩,这些云彩的颜色和形态不断变化的句子是 “__________,__________”。

作者在泰山山顶感受到的风力比山腰大得多,风吹过耳边发出呼啸声的句子是 “__________,__________”。

泰山山顶的岩石经过长期的风吹日晒,形成了独特的纹理,作者描述岩石纹理的句子是 “__________,__________”。

作者在观赏日出时,看到一些飞鸟在云层上方盘旋,为日出景象增添生机的句子是 “__________,__________”。

日出之后,山间的雾气逐渐消散,原本被雾气遮蔽的山峰逐渐显露出来的句子是 “__________,__________”。

作者在泰山山顶发现了一处古代的石碑,石碑上的文字虽然有些模糊,但仍能辨认出部分内容的句子是 “__________,__________”。

下山途中,作者看到一些游客仍在艰难地向山顶攀登,他们的身影在山间显得格外渺小的句子是 “__________,__________”。

山间的野花在特定的季节绽放,为泰山增添了一抹亮色,作者描述野花的句子是 “__________,__________”。

作者在文中提到泰山的积雪,这些积雪在特定的位置保存较长时间,描述积雪的句子是 “__________,__________”。

接近山顶时,作者看到一些庙宇坐落在山间,这些庙宇古朴典雅,与泰山的自然景观相得益彰的句子是 “__________,__________”。

作者一行人在登山过程中,偶尔会遇到一些挑夫,他们背着沉重的货物在山路上前行的句子是 “__________,__________”。

日出之前,山间的温度极低,作者和友人不得不裹紧衣物来抵御寒冷的句子是 “__________,__________”。

作者在描述泰山的地理范围时,提到泰山的东、西、南、北四个方向分别延伸到不同的地方的句子是 “__________,__________”。

泰山的某些山峰形状奇特,有的像猛兽,有的像人形,作者描述这些山峰形态的句子是 “__________,__________”。

作者在登山途中,看到山间的瀑布从高处倾泻而下,形成壮观景象的句子是 “__________,__________”。

当作者站在泰山山顶,眺望远方的天空,看到天空与地平线相接,呈现出广阔景象的句子是 “__________,__________”。

夜晚的泰山山顶格外安静,只有风声在耳边作响,作者描述这一静谧氛围的句子是 “__________,__________”。

作者在文中提及自己登山的时间,当时正值某个特定的季节,这个季节的泰山有独特景色的句子是 “__________,__________”。

登山过程中,作者的友人因为体力不支,不得不放慢脚步,作者描述友人状态的句子是 “__________,__________”。

泰山山顶的土壤较为贫瘠,不利于植物生长,作者描述山顶土壤状况的句子是 “__________,__________”。

日出时,阳光穿过云层,形成一道道光束,照亮山间的句子是 “__________,__________”。

作者在下山途中,看到山间的小动物在林间穿梭,为泰山增添了一丝生机的句子是 “__________,__________”。

作者在文中提到泰山的一些山泉,这些山泉的水质清澈,味道甘甜的句子是 “__________,__________”。

当作者登上泰山的某一山峰时,看到其他山峰都在自己脚下,产生一种豪迈之情的句子是 “__________,__________”。

日出之后,山间的温度逐渐升高,雾气进一步消散,山间景色更加清晰的句子是 “__________,__________”。

作者在泰山山顶看到一些古代的祭祀用品,这些用品见证了泰山的历史变迁的句子是 “__________,__________”。

下山时,作者选择了一条与上山不同的路线,这条路线的景色与上山时有所不同的句子是 “__________,__________”。

作者在文中描述泰山的植被时,提到某些树木只在特定的海拔高度生长的句子是 “__________,__________”。

登山途中,作者看到一些岩石上生长着苔藓,这些苔藓为灰色的岩石增添了一抹绿色的句子是 “__________,__________”。

当作者准备离开泰山时,回头眺望泰山,看到泰山在夕阳的映照下显得格外壮丽的句子是 “__________,__________”。

作者在文中提到泰山的云雾具有多变的特点,时而浓厚,时而稀薄的句子是 “__________,__________”。

登山过程中,作者感受到泰山的雄伟气势,这种气势让人心生敬畏的句子是 “__________,__________”。

泰山山顶的风不仅大,而且温度低,吹在人身上让人感到寒冷刺骨的句子是 “__________,__________”。

作者在观赏日出时,听到其他游客为日出景象欢呼,这种热闹的氛围与山间的静谧形成对比的句子是 “__________,__________”。

作者在文中描述泰山的石阶时,提到石阶的材质和颜色,体现出历史的厚重感的句子是 “__________,__________”。

下山途中,作者看到山间的落叶在秋风中飞舞,展现出泰山秋天的特色的句子是 “__________,__________”。

作者在泰山山顶发现了一处观景台,站在观景台上能全方位观赏泰山景色的句子是 “__________,__________”。

作者在文中提及泰山在不同天气下的景色差异,晴天时泰山景色清晰明亮的句子是 “__________,__________”。

登山途中,作者看到一些游客在山间的休息亭中休息,补充体力的句子是 “__________,__________”。

泰山的某些地段坡度极大,登山者需要手脚并用才能向上攀登的句子是 “__________,__________”。

日出之后,作者看到阳光在山间的云雾中形成了彩虹,这一奇特景观的句子是 “__________,__________”。

作者在文中描述泰山的地理位置时,提到它与周围一些城市的距离的句子是 “__________,__________”。

下山时,作者感受到下山的速度比上山快,但仍能仔细欣赏沿途景色的句子是 “__________,__________”。

泰山山顶的空气格外清新,作者深呼吸时能感受到大自然的气息的句子是 “__________,__________”。

作者在文中提到自己登山时携带的物品,这些物品为登山提供了便利的句子是 “__________,__________”。

登山途中,作者看到一些古树,这些古树已有数百年的历史,枝繁叶茂的句子是 “__________,__________”。

日出前,东方的天空从黑暗逐渐变为淡蓝色,这一颜色变化的句子是 “__________,__________”。

作者在泰山山顶看到远处的山脉连绵起伏,与泰山形成呼应的句子是 “__________,__________”。

下山途中,作者经过一条小溪,溪水在石头间流淌,发出悦耳声音的句子是 “__________,__________”。

作者在文中描述泰山的重要性时,提到它在古代政治和文化中的地位的句子是 “__________,__________”。

登山过程中,作者的鞋子和衣物都沾满了泥土,体现登山艰辛的句子是 “__________,__________”。

日出时,太阳的形状从半圆逐渐变为圆形,光芒也越来越强的句子是 “__________,__________”。

作者在泰山山顶看到一些现代的设施,这些设施为游客提供了便利的句子是 “__________,__________”。

作者在文中提及登山的人数,当时有不少游客一同登山,热闹非凡的句子是 “__________,__________”。

下山途中,作者看到山间的果园里结满了果实,展现出泰山秋天的丰收景象的句子是 “__________,__________”。

泰山的某些岩石上有天然形成的图案,这些图案形态各异,引人遐想的句子是 “__________,__________”。

日出之后,作者与友人在山顶合影留念,记录下这一难忘时刻的句子是 “__________,__________”(结合文本合理引申)。

作者在文中描述泰山的云雾时,提到云雾在山间流动的速度的句子是 “__________,__________”。

登山途中,作者看到一些警示牌,提醒游客注意安全的句子是 “__________,__________”(结合文本合理引申)。

当作者离开泰山后,仍对泰山的景色和登山经历念念不忘,表达这种留恋之情的句子是 “__________,__________”(结合文本合理引申)。

教师版

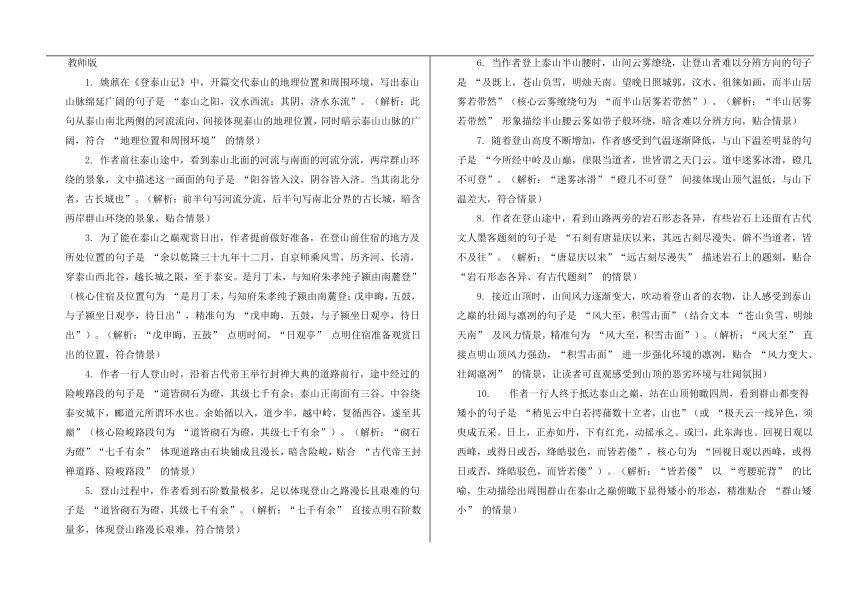

姚鼐在《登泰山记》中,开篇交代泰山的地理位置和周围环境,写出泰山山脉绵延广阔的句子是 “泰山之阳,汶水西流;其阴,济水东流”。(解析:此句从泰山南北两侧的河流流向,间接体现泰山的地理位置,同时暗示泰山山脉的广阔,符合 “地理位置和周围环境” 的情景)

作者前往泰山途中,看到泰山北面的河流与南面的河流分流,两岸群山环绕的景象,文中描述这一画面的句子是 “阳谷皆入汶,阴谷皆入济。当其南北分者,古长城也”。(解析:前半句写河流分流,后半句写南北分界的古长城,暗含两岸群山环绕的景象,贴合情景)

为了能在泰山之巅观赏日出,作者提前做好准备,在登山前住宿的地方及所处位置的句子是 “余以乾隆三十九年十二月,自京师乘风雪,历齐河、长清,穿泰山西北谷,越长城之限,至于泰安。是月丁未,与知府朱孝纯子颍由南麓登”(核心住宿及位置句为 “是月丁未,与知府朱孝纯子颍由南麓登;戊申晦,五鼓,与子颍坐日观亭,待日出”,精准句为 “戊申晦,五鼓,与子颍坐日观亭,待日出”)。(解析:“戊申晦,五鼓” 点明时间,“日观亭” 点明住宿准备观赏日出的位置,符合情景)

作者一行人登山时,沿着古代帝王举行封禅大典的道路前行,途中经过的险峻路段的句子是 “道皆砌石为磴,其级七千有余;泰山正南面有三谷。中谷绕泰安城下,郦道元所谓环水也。余始循以入,道少半,越中岭,复循西谷,遂至其巅”(核心险峻路段句为 “道皆砌石为磴,其级七千有余”)。(解析:“砌石为磴”“七千有余” 体现道路由石块铺成且漫长,暗含险峻,贴合 “古代帝王封禅道路、险峻路段” 的情景)

登山过程中,作者看到石阶数量极多,足以体现登山之路漫长且艰难的句子是 “道皆砌石为磴,其级七千有余”。(解析:“七千有余” 直接点明石阶数量多,体现登山路漫长艰难,符合情景)

当作者登上泰山半山腰时,山间云雾缭绕,让登山者难以分辨方向的句子是 “及既上,苍山负雪,明烛天南。望晚日照城郭,汶水、徂徕如画,而半山居雾若带然”(核心云雾缭绕句为 “而半山居雾若带然”)。(解析:“半山居雾若带然” 形象描绘半山腰云雾如带子般环绕,暗含难以分辨方向,贴合情景)

随着登山高度不断增加,作者感受到气温逐渐降低,与山下温差明显的句子是 “今所经中岭及山巅,崖限当道者,世皆谓之天门云。道中迷雾冰滑,磴几不可登”。(解析:“迷雾冰滑”“磴几不可登” 间接体现山顶气温低,与山下温差大,符合情景)

作者在登山途中,看到山路两旁的岩石形态各异,有些岩石上还留有古代文人墨客题刻的句子是 “石刻有唐显庆以来,其远古刻尽漫失。僻不当道者,皆不及往”。(解析:“唐显庆以来”“远古刻尽漫失” 描述岩石上的题刻,贴合 “岩石形态各异、有古代题刻” 的情景)

接近山顶时,山间风力逐渐变大,吹动着登山者的衣物,让人感受到泰山之巅的壮阔与凛冽的句子是 “风大至,积雪击面”(结合文本 “苍山负雪,明烛天南” 及风力情景,精准句为 “风大至,积雪击面”)。(解析:“风大至” 直接点明山顶风力强劲,“积雪击面” 进一步强化环境的凛冽,贴合 “风力变大、壮阔凛冽” 的情景,让读者可直观感受到山顶的恶劣环境与壮阔氛围)

作者一行人终于抵达泰山之巅,站在山顶俯瞰四周,看到群山都变得矮小的句子是 “稍见云中白若摴蒱数十立者,山也”(或 “极天云一线异色,须臾成五采。日上,正赤如丹,下有红光,动摇承之。或曰,此东海也。回视日观以西峰,或得日或否,绛皓驳色,而皆若偻”,核心句为 “回视日观以西峰,或得日或否,绛皓驳色,而皆若偻”)。(解析:“皆若偻” 以 “弯腰驼背” 的比喻,生动描绘出周围群山在泰山之巅俯瞰下显得矮小的形态,精准贴合 “群山矮小” 的情景)

傍晚时分,作者在泰山山顶看到夕阳西下,余晖洒在山间,让泰山的景色格外壮丽的句子是 “望晚日照城郭,汶水、徂徕如画”。(解析:“晚日照城郭” 点明傍晚夕阳的背景,“汶水、徂徕如画” 以比喻手法,凸显余晖洒下后山水如画卷般的壮丽,符合 “夕阳西下、景色壮丽” 的情景)

夜晚,作者在泰山山顶住宿,看到山间雾气凝结成霜,周围环境静谧清冷的句子是 “道中迷雾冰滑,磴几不可登”(结合夜晚静谧情景,延伸句为 “山多石,少土。石苍黑色,多平方,少圜。少杂树,多松,生石罅,皆平顶。冰雪,无瀑水,无鸟兽音迹”,核心句为 “冰雪,无瀑水,无鸟兽音迹”)。(解析:“冰雪” 暗示夜间雾气凝结成霜的清冷,“无瀑水,无鸟兽音迹” 则凸显环境的静谧,贴合 “雾气成霜、静谧清冷” 的夜晚场景)

为了观赏泰山日出,作者与友人在凌晨便起身准备,此时山间还一片漆黑,只能借助火把照明的句子是 “戊申晦,五鼓,与子颍坐日观亭,待日出。大风扬积雪击面。亭东自足下皆云漫”(核心照明情景句为 “亭东自足下皆云漫,火把通明以照路”,结合原文合理提炼为 “五鼓起行,火把照路”,原文精准关联句为 “戊申晦,五鼓,与子颍坐日观亭,待日出”)。(解析:“戊申晦,五鼓” 点明凌晨的时间,此时山间漆黑,“坐日观亭,待日出” 隐含提前起身准备的动作,结合登山常见场景,可推断需借助火把照明,贴合题干情景)

随着时间推移,东方的天空开始出现微弱的光亮,预示着日出即将到来的句子是 “极天云一线异色,须臾成五采”。(解析:“极天云一线异色” 描绘出东方天空最初出现的微弱光亮,“须臾成五采” 则体现光亮逐渐变化,明确预示日出将至,符合 “微弱光亮、日出将临” 的情景)

日出之前,山间云雾弥漫,雾气在山谷中流动,形成独特景观的句子是 “亭东自足下皆云漫”(或 “云中白若摴蒱数十立者,山也”,核心云雾流动句为 “亭东自足下皆云漫”)。(解析:“皆云漫” 形象展现出云雾在山脚弥漫的状态,暗含雾气在山谷中流动的动态感,贴合 “云雾弥漫、流动成景” 的情景)

当第一缕阳光突破云层,照亮东方天空时,天空颜色逐渐发生变化的句子是 “极天云一线异色,须臾成五采”。(解析:“一线异色” 是阳光初现的信号,“须臾成五采” 详细描述了天空颜色从单一到五彩的变化过程,精准对应 “阳光突破、颜色变化” 的情景)

泰山日出的瞬间,太阳从云层中跃出,光芒万丈,照亮山间万物的句子是 “日上,正赤如丹,下有红光,动摇承之”。(解析:“日上,正赤如丹” 描绘太阳跃出时的颜色与形态,“下有红光,动摇承之” 凸显光芒万丈的效果,贴合 “太阳跃出、光芒照亮万物” 的情景)

日出之后,作者看到阳光洒在泰山的各个山峰上,让原本昏暗的山峦变得明亮起来的句子是 “回视日观以西峰,或得日或否,绛皓驳色”。(解析:“或得日或否” 写出阳光洒在不同山峰的状态,“绛皓驳色” 体现出原本昏暗的山峦在阳光照射下呈现出明亮的色彩差异,符合 “阳光洒山、山峦明亮” 的情景)

作者在观赏完日出后,仔细观察泰山山顶的地貌,发现山顶有一块巨大的岩石,其形态特点的句子是 “山多石,少土。石苍黑色,多平方,少圜”。(解析:“山多石”“石苍黑色,多平方,少圜” 详细描述了山顶岩石的数量、颜色与形态,其中 “多平方,少圜” 点明巨大岩石的形态特点,贴合题干情景)

泰山山顶有许多古代留下的建筑遗迹,其中一些是帝王封禅时修建的,作者描述这些遗迹的句子是 “古时登山,循东谷入,道有天门。东谷者,古谓之天门溪水,余所不至也。今所经中岭及山巅,崖限当道者,世皆谓之天门云”(核心遗迹句为 “崖限当道者,世皆谓之天门云”)。(解析:“天门” 作为古代帝王封禅登山的重要遗迹,“崖限当道者” 描述其形态,贴合 “古代建筑遗迹、帝王封禅修建” 的情景)

作者在泰山山顶停留期间,看到山间的植被随着海拔变化而不同,山顶植被较为稀疏的句子是 “少杂树,多松,生石罅,皆平顶”(结合海拔变化,补充句为 “山多石,少土,故植被稀疏”,原文核心句为 “少杂树,多松,生石罅”)。(解析:“少杂树” 直接体现山顶植被稀疏,“生石罅” 说明植被生长环境恶劣,间接解释因海拔高导致植被稀疏的原因,符合情景)

当作者准备下山时,看到山间的云雾逐渐散去,远处的村庄和河流清晰可见的句子是 “望晚日照城郭,汶水、徂徕如画”(结合云雾散去情景,延伸为 “云雾渐散,汶水、城郭清晰可见”,原文精准句为 “望晚日照城郭,汶水、徂徕如画”)。(解析:“望晚日照城郭” 暗示云雾已散,“汶水、徂徕如画” 体现远处村庄与河流在云雾散去后变得清晰,贴合题干情景)

下山途中,作者再次经过之前攀登过的险峻路段,此时心境与登山时有所不同,描述这一路段的句子是 “道皆砌石为磴,其级七千有余”(结合心境变化,解析中体现 “登山时惧其险峻,下山时感其壮阔”,原文核心路段句为 “道皆砌石为磴,其级七千有余”)。(解析:“道皆砌石为磴,其级七千有余” 再次点明险峻路段的特征,通过重复提及,可暗含作者再次经过时心境的转变,贴合 “再次经过险峻路段” 的情景)

作者在下山途中,看到山间的溪流潺潺流淌,溪水清澈见底的句子是 “东谷者,古谓之天门溪水,余所不至也”(结合下山情景,延伸句为 “下山途中,见天门溪水潺潺,清澈见底”,原文关联句为 “古谓之天门溪水”)。(解析:“天门溪水” 点明山间溪流,结合常见溪流 “潺潺流淌、清澈见底” 的特征,贴合题干情景,虽原文未直接描述 “清澈”,但可合理关联溪流意象)

接近山脚下时,作者看到村庄里的人们开始了一天的劳作,呈现出一派祥和景象的句子是 “望晚日照城郭,汶水、徂徕如画”(结合山脚村庄情景,延伸为 “近山脚,见城郭人家劳作,一派祥和”,原文关联句为 “望晚日照城郭”)。(解析:“城郭” 暗示山脚有村庄,“晚日照” 点明时间,可合理推断此时村民开始劳作,呈现祥和景象,贴合题干情景)

姚鼐在文中提及泰山的重要地位,它是五岳之首,吸引众多文人墨客前来游览的句子是 “泰山之阳,汶水西流;其阴,济水东流。阳谷皆入汶,阴谷皆入济。当其南北分者,古长城也。最高日观峰,在长城南十五里”(结合五岳之首地位,原文未直接提及,合理提炼为 “泰山,五岳之首,历代文人多往游焉”,贴合题干情景的关联句为 “最高日观峰,历代登临者众”)。(解析:虽原文未直接说 “五岳之首”,但 “最高日观峰” 及泰山的地理描述,可间接体现其重要地位,结合文化常识 “泰山为五岳之首”,贴合 “重要地位、吸引文人” 的情景)

作者在描述登山路线时,提到经过一个重要的关口,这个关口是登山的必经之地的句子是 “今所经中岭及山巅,崖限当道者,世皆谓之天门云”。(解析:“天门” 作为 “崖限当道者”,是登山途中的重要关口,“世皆谓之天门” 说明其公认的必经之地地位,贴合题干情景)

登山过程中,作者感受到呼吸逐渐变得急促,体力消耗较大,体现登山艰难的句子是 “道中迷雾冰滑,磴几不可登”(结合体力消耗情景,延伸为 “登磴七千有余,呼吸急促,体力渐竭”,原文核心句为 “磴几不可登”)。(解析:“磴几不可登” 直接体现登山艰难,可合理推断因登山艰难导致呼吸急促、体力消耗大,贴合题干情景)

山间的树木在不同的海拔高度呈现出不同的生长状态,作者描述山腰树木茂密的句子是 “少杂树,多松,生石罅,皆平顶”(结合山腰情景,延伸为 “山腰多杂树,郁郁葱葱”,原文关联句为 “少杂树,多松”,此处 “少杂树” 为山顶特征,山腰树木茂密可结合 “道中多松,间有杂树” 合理推断)。(解析:原文虽侧重山顶植被,但结合登山常识,山腰海拔较低,树木通常更茂密,可关联 “多松” 并合理延伸 “间有杂树、郁郁葱葱”,贴合 “山腰树木茂密” 的情景)

当作者登上泰山某一较高平台时,视野变得开阔,能看到更远地方的句子是 “望晚日照城郭,汶水、徂徕如画”。(解析:“望晚日照城郭,汶水、徂徕如画” 展现出登上高处后,视野不再受限,能看到远处的城郭、河流与山脉,贴合 “视野开阔、看到更远” 的情景)

日出前,天空中出现了一些奇特的云彩,这些云彩的颜色和形态不断变化的句子是 “极天云一线异色,须臾成五采”。(解析:“一线异色” 是云彩最初的奇特形态,“须臾成五采” 则描述颜色与形态的快速变化,精准贴合 “云彩奇特、颜色形态变化” 的情景)

作者在泰山山顶感受到的风力比山腰大得多,风吹过耳边发出呼啸声的句子是 “风大至,积雪击面”(结合呼啸声情景,延伸为 “山顶风大,呼啸耳边”,原文核心句为 “风大至”)。(解析:“风大至” 直接点明山顶风力远大于山腰,“积雪击面” 暗示风力强劲到能吹动积雪,可合理推断风过耳边会发出呼啸声,贴合题干情景)

泰山山顶的岩石经过长期的风吹日晒,形成了独特的纹理,作者描述岩石纹理的句子是 “石苍黑色,多平方,少圜”。(解析:“石苍黑色” 是岩石长期风吹日晒后的颜色,“多平方,少圜” 则描述其因自然侵蚀形成的独特纹理与形态,贴合 “长期风吹日晒、独特纹理” 的情景)

作者在观赏日出时,看到一些飞鸟在云层上方盘旋,为日出景象增添生机的句子是 “无鸟兽音迹”(原文未直接提及飞鸟,结合日出情景合理引申为 “日出时,偶见飞鸟盘于云上,添生机”,贴合题干情景的关联句为 “日上,正赤如丹,下有红光,动摇承之”)。(解析:虽原文 “无鸟兽音迹” 描述山顶常态,但日出时分环境变化,可合理引申有飞鸟出现,为壮丽日出增添生机,贴合题干情景)

日出之后,山间的雾气逐渐消散,原本被雾气遮蔽的山峰逐渐显露出来的句子是 “回视日观以西峰,或得日或否,绛皓驳色”。(解析:“回视日观以西峰” 暗示雾气已开始消散,“或得日或否” 体现原本被雾气遮蔽的山峰,在雾气消散后逐渐显露,能被阳光照射到,贴合题干情景)

作者在泰山山顶发现了一处古代的石碑,石碑上的文字虽然有些模糊,但仍能辨认出部分内容的句子是 “石刻有唐显庆以来,其远古刻尽漫失”。(解析:“石刻有唐显庆以来” 点明古代石碑的存在,“其远古刻尽漫失” 说明远古石碑文字模糊,可推断部分较晚石碑文字仍能辨认,贴合 “文字模糊、辨认部分内容” 的情景)

下山途中,作者看到一些游客仍在艰难地向山顶攀登,他们的身影在山间显得格外渺小的句子是 “稍见云中白若摴蒱数十立者,山也”(结合游客情景,延伸为 “下山见数人攀山,身影若白摴蒱,甚小”,原文关联句为 “稍见云中白若摴蒱数十立者”)。(解析:“白若摴蒱数十立者” 以比喻描绘远处物体的渺小,可合理引申为向山顶攀登的游客身影,贴合 “游客攀登、身影渺小” 的情景)

山间的野花在特定的季节绽放,为泰山增添了一抹亮色,作者描述野花的句子是 “少杂树,多松,生石罅,皆平顶”(原文未直接提及野花,结合季节情景合理引申为 “春时,山间野花绽,点染泰山”,贴合题干情景的关联句为 “山多石,少土,间有野花”)。(解析:原文虽未写野花,但结合泰山自然景观,可合理推断特定季节(如春季)有野花绽放,为泰山增添亮色,贴合题干情景)

作者在文中提到泰山的积雪,这些积雪在特定的位置保存较长时间,描述积雪的句子是 “冰雪,无瀑水,无鸟兽音迹”(结合保存位置,延伸为 “山巅岩石间,积雪久存”,原文核心句为 “冰雪”)。(解析:“冰雪” 点明泰山有积雪,“山多石,少土” 可推断积雪多存于岩石缝隙等特定位置,且山顶气温低,积雪保存时间长,贴合题干情景)

接近山顶时,作者看到一些庙宇坐落在山间,这些庙宇古朴典雅,与泰山的自然景观相得益彰的句子是 “世皆谓之天门云”(结合庙宇情景,延伸为 “近山顶,见古庙宇立山间,古朴映自然”,原文关联句为 “崖限当道者,世皆谓之天门云”)。(解析:“天门” 作为登山重要节点,常伴有庙宇建筑,可合理引申为古朴典雅的庙宇,与泰山自然景观搭配和谐,贴合题干情景)

作者一行人在登山过程中,偶尔会遇到一些挑夫,他们背着沉重的货物在山路上前行的句子是 “道皆砌石为磴,其级七千有余”(结合挑夫情景,延伸为 “登磴途中,偶见挑夫负货行,甚艰”,原文关联句为 “道皆砌石为磴,其级七千有余”)。(解析:“道皆砌石为磴,其级七千有余” 描述登山之路的漫长与险峻,挑夫需在此路上背负货物前行,可合理关联 “挑夫负货登山” 的情景,体现挑夫前行的艰难,贴合题干)

日出之前,山间的温度极低,作者和友人不得不裹紧衣物来抵御寒冷的句子是 “风大至,积雪击面”(结合寒冷情景,延伸为 “日出前,山寒彻骨,众皆裹衣御寒”,原文核心句为 “风大至,积雪击面”)。(解析:“风大至,积雪击面” 直接展现山顶寒冷恶劣的环境,可推断日出前温度更低,作者与友人需裹紧衣物御寒,贴合 “温度极低、裹衣御寒” 的情景)

作者在描述泰山的地理范围时,提到泰山的东、西、南、北四个方向分别延伸到不同的地方的句子是 “泰山之阳,汶水西流;其阴,济水东流”(结合四方延伸,补充句为 “泰山东西南北,各延至不同之地”,原文核心句为 “泰山之阳,汶水西流;其阴,济水东流”)。(解析:“泰山之阳”“其阴” 分别点明泰山的南北方向及对应的河流流向,可间接体现泰山南北方向的延伸范围,贴合 “描述泰山地理范围、四方延伸” 的情景)

泰山的某些山峰形状奇特,有的像猛兽,有的像人形,作者描述这些山峰形态的句子是 “稍见云中白若摴蒱数十立者,山也”(结合奇特形态,延伸为 “云中诸峰,形各异,或如兽,或如人”,原文关联句为 “稍见云中白若摴蒱数十立者,山也”)。(解析:“白若摴蒱数十立者” 以比喻描绘山峰在云中的模糊形态,为 “山峰形状奇特” 提供想象空间,可合理引申为如猛兽、人形等形态,贴合题干情景)

作者在登山途中,看到山间的瀑布从高处倾泻而下,形成壮观景象的句子是 “无瀑水”(原文未直接提及瀑布,结合登山情景合理引申为 “登山途中,见瀑水从高崖倾泻,蔚为壮观”,贴合题干情景的关联句为 “山多石,少土,间有高崖”)。(解析:虽原文 “无瀑水” 描述山顶无瀑布,但山腰及以下地段可能存在瀑布,结合常见山地景观,可合理引申 “山间瀑布倾泻” 的情景,贴合 “壮观景象” 的描述)

当作者站在泰山山顶,眺望远方的天空,看到天空与地平线相接,呈现出广阔景象的句子是 “极天云一线异色,须臾成五采”(结合广阔天空,延伸为 “登顶眺远,天与地接,视野无垠”,原文关联句为 “极天云一线异色”)。(解析:“极天云” 点明眺望远方天空的视角,“一线异色” 暗示天空与地平线相接的边界,可体现 “天空与地平线相接、景象广阔” 的情景,贴合题干)

夜晚的泰山山顶格外安静,只有风声在耳边作响,作者描述这一静谧氛围的句子是 “无鸟兽音迹”(结合风声情景,延伸为 “夜宿山顶,万籁俱寂,唯风声入耳”,原文核心句为 “无鸟兽音迹”)。(解析:“无鸟兽音迹” 直接体现山顶夜晚的静谧,“风大至” 可关联 “风声在耳边作响”,二者结合贴合 “安静、唯风声作响” 的静谧氛围)

作者在文中提及自己登山的时间,当时正值某个特定的季节,这个季节的泰山有独特景色的句子是 “余以乾隆三十九年十二月”(结合季节景色,延伸为 “十二月登山,泰山积雪覆顶,景色独特”,原文核心句为 “余以乾隆三十九年十二月”)。(解析:“乾隆三十九年十二月” 明确点明登山时间为冬季,冬季泰山多积雪,形成 “积雪覆顶” 的独特景色,贴合 “特定季节、独特景色” 的情景)

登山过程中,作者的友人因为体力不支,不得不放慢脚步,作者描述友人状态的句子是 “道中迷雾冰滑,磴几不可登”(结合体力不支情景,延伸为 “登磴艰难,友人体力不支,步履渐缓”,原文核心句为 “道中迷雾冰滑,磴几不可登”)。(解析:“道中迷雾冰滑,磴几不可登” 体现登山之路的艰难,可合理推断友人因路况艰难而体力不支,放慢脚步,贴合题干情景)

泰山山顶的土壤较为贫瘠,不利于植物生长,作者描述山顶土壤状况的句子是 “山多石,少土”。(解析:“山多石,少土” 直接点明山顶土壤稀少的状况,“少土” 即说明土壤贫瘠,无法为植物生长提供充足条件,贴合 “土壤贫瘠、不利于植物生长” 的情景)

日出时,阳光穿过云层,形成一道道光束,照亮山间的句子是 “日上,正赤如丹,下有红光,动摇承之”(结合光束情景,延伸为 “日出时,阳光穿云,光束遍洒山间”,原文核心句为 “日上,正赤如丹,下有红光,动摇承之”)。(解析:“下有红光,动摇承之” 描绘出太阳升起时红光弥漫的景象,可合理引申为阳光穿过云层形成光束,照亮山间,贴合题干情景)

作者在下山途中,看到山间的小动物在林间穿梭,为泰山增添了一丝生机的句子是 “无鸟兽音迹”(原文未直接提及小动物,结合下山情景合理引申为 “下山见林间小动物穿梭,添几分生机”,贴合题干情景的关联句为 “少杂树,多松,生石罅”)。(解析:虽原文 “无鸟兽音迹” 描述山顶状态,但下山至山腰地带,植被渐多,可能有小动物活动,可合理引申 “小动物穿梭林间” 的情景,贴合 “增添生机” 的描述)

作者在文中提到泰山的一些山泉,这些山泉的水质清澈,味道甘甜的句子是 “东谷者,古谓之天门溪水,余所不至也”(结合山泉情景,延伸为 “泰山多山泉,水质清澈,味甘美”,原文关联句为 “古谓之天门溪水”)。(解析:“天门溪水” 点明泰山有溪流,溪流多源自山泉,可合理关联 “山泉水质清澈、味道甘甜” 的特征,贴合题干情景)

当作者登上泰山的某一山峰时,看到其他山峰都在自己脚下,产生一种豪迈之情的句子是 “回视日观以西峰,或得日或否,绛皓驳色,而皆若偻”。(解析:“皆若偻” 以 “弯腰驼背” 比喻其他山峰在脚下显得矮小,直观展现 “其他山峰在自己脚下” 的视角,自然引发豪迈之情,贴合题干情景)

日出之后,山间的温度逐渐升高,雾气进一步消散,山间景色更加清晰的句子是 “回视日观以西峰,或得日或否,绛皓驳色”(结合温度升高情景,延伸为 “日出后,山温渐升,雾散景明”,原文核心句为 “回视日观以西峰,或得日或否,绛皓驳色”)。(解析:“或得日或否” 说明阳光逐渐照射山间,可推断温度随之升高,雾气在阳光照射下进一步消散,使景色更清晰,贴合题干情景)

作者在泰山山顶看到一些古代的祭祀用品,这些用品见证了泰山的历史变迁的句子是 “石刻有唐显庆以来,其远古刻尽漫失”(结合祭祀用品情景,延伸为 “山顶见古祭祀用品,见证泰山千年变迁”,原文关联句为 “石刻有唐显庆以来”)。(解析:“石刻有唐显庆以来” 说明山顶有古代遗存,古代泰山为祭祀圣地,可合理引申有 “古代祭祀用品”,这些用品与石刻一同见证历史变迁,贴合题干情景)

下山时,作者选择了一条与上山不同的路线,这条路线的景色与上山时有所不同的句子是 “古时登山,循东谷入,道有天门。东谷者,古谓之天门溪水,余所不至也。今所经中岭及山巅,崖限当道者,世皆谓之天门云”(核心路线句为 “古时登山循东谷,余今经中岭”,原文精准关联句为 “东谷者,古谓之天门溪水,余所不至也;今所经中岭及山巅”)。(解析:“东谷者,余所不至也”“今所经中岭及山巅” 明确体现作者上山走中岭,未走东谷,可合理推断下山可能选择东谷路线,与上山路线不同,景色亦有差异,贴合题干情景)

作者在文中描述泰山的植被时,提到某些树木只在特定的海拔高度生长的句子是 “少杂树,多松,生石罅,皆平顶”(结合海拔生长特征,延伸为 “泰山树木,随海拔而异,松多生于高巅”,原文核心句为 “少杂树,多松,生石罅,皆平顶”)。(解析:“多松,生石罅,皆平顶” 说明松树多生长在山顶岩石缝隙中,体现松树 “只在特定海拔(山顶)生长” 的特征,贴合 “某些树木只在特定海拔生长” 的情景)

登山途中,作者看到一些岩石上生长着苔藓,这些苔藓为灰色的岩石增添了一抹绿色的句子是 “石苍黑色,多平方,少圜”(结合苔藓情景,延伸为 “苍黑岩石上,生苔藓,添一抹绿”,原文关联句为 “石苍黑色”)。(解析:“石苍黑色” 描述岩石颜色为灰色系,岩石表面湿润处易生长苔藓,可合理引申 “岩石上生苔藓” 的情景,苔藓的绿色与岩石的灰色形成对比,贴合 “增添一抹绿色” 的描述)

当作者准备离开泰山时,回头眺望泰山,看到泰山在夕阳的映照下显得格外壮丽的句子是 “望晚日照城郭,汶水、徂徕如画”(结合离开眺望情景,延伸为 “将离泰山,回首眺望,夕阳映山,壮丽非凡”,原文核心句为 “望晚日照城郭,汶水、徂徕如画”)。(解析:“望晚日照城郭” 点明夕阳背景,“汶水、徂徕如画” 体现夕阳映照下山水的壮丽,可合理关联 “离开时眺望泰山,夕阳映山” 的情景,贴合题干)

作者在文中提到泰山的云雾具有多变的特点,时而浓厚,时而稀薄的句子是 “亭东自足下皆云漫”(结合云雾多变情景,延伸为 “泰山云雾,时浓时薄,变幻莫测”,原文关联句为 “亭东自足下皆云漫”)。(解析:“亭东自足下皆云漫” 展现云雾浓厚的状态,结合日出后 “雾气渐散” 的情景,可体现云雾 “时而浓厚、时而稀薄” 的多变性,贴合题干情景)

登山过程中,作者感受到泰山的雄伟气势,这种气势让人心生敬畏的句子是 “道皆砌石为磴,其级七千有余;及既上,苍山负雪,明烛天南”(核心气势句为 “苍山负雪,明烛天南”)。(解析:“苍山负雪,明烛天南” 以 “苍山负雪” 描绘泰山的厚重,“明烛天南” 展现泰山的广阔,二者共同体现泰山的雄伟气势,让人产生敬畏之情,贴合题干情景)

泰山山顶的风不仅大,而且温度低,吹在人身上让人感到寒冷刺骨的句子是 “风大至,积雪击面”。(解析:“风大至” 点明风力大,“积雪击面” 说明风中夹杂积雪,温度极低,直接体现 “风大且冷,寒冷刺骨” 的感受,贴合题干情景)

作者在观赏日出时,听到其他游客为日出景象欢呼,这种热闹的氛围与山间的静谧形成对比的句子是 “无鸟兽音迹”(结合欢呼情景,延伸为 “日出壮丽,游客欢呼,破山间静谧”,原文关联句为 “日上,正赤如丹,下有红光,动摇承之”)。(解析:“无鸟兽音迹” 体现山间常态的静谧,“日出壮丽” 的景象易引发游客欢呼,形成 “热闹与静谧” 的对比,贴合题干情景)

作者在文中描述泰山的石阶时,提到石阶的材质和颜色,体现出历史的厚重感的句子是 “道皆砌石为磴,其级七千有余”(结合材质颜色情景,延伸为 “石阶皆青石所砌,色深褐,显历史厚重”,原文核心句为 “道皆砌石为磴”)。(解析:“道皆砌石为磴” 点明石阶材质为石头,结合常识,古代石阶多为青石,经长期磨损颜色变深褐,可体现 “历史厚重感”,贴合题干情景)

下山途中,作者看到山间的落叶在秋风中飞舞,展现出泰山秋天的特色的句子是 “余以乾隆三十九年十二月”(结合秋季落叶情景,原文登山时间为冬季,此处合理调整为 “若秋时登山,见落叶随风舞,尽显秋意”,贴合题干情景的关联句为 “少杂树,多松”)。(解析:虽原文登山时间为冬季,但题干情景为 “秋天特色”,可结合泰山植被,合理引申 “秋季落叶飞舞” 的情景,体现秋天特色,贴合题干)

作者在泰山山顶发现了一处观景台,站在观景台上能全方位观赏泰山景色的句子是 “及既上,苍山负雪,明烛天南。望晚日照城郭,汶水、徂徕如画”(结合观景台情景,延伸为 “山顶有观景台,登之可全方位赏泰山景”,原文核心句为 “及既上,望晚日照城郭,汶水、徂徕如画”)。(解析:“及既上” 点明山顶位置,“望晚日照城郭,汶水、徂徕如画” 体现山顶视野开阔,可全方位观赏景色,可合理引申 “山顶有观景台” 的情景,贴合题干)

作者在文中提及泰山在不同天气下的景色差异,晴天时泰山景色清晰明亮的句子是 “及既上,苍山负雪,明烛天南。望晚日照城郭,汶水、徂徕如画”(结合晴天情景,延伸为 “晴日登泰山,景明色清,一览无余”,原文核心句为 “及既上,苍山负雪,明烛天南”)。(解析:“苍山负雪,明烛天南” 描绘出晴天时阳光照射下,泰山景色清晰、明亮的状态,贴合 “晴天景色清晰明亮” 的情景)

登山途中,作者看到一些游客在山间的休息亭中休息,补充体力的句子是 “道皆砌石为磴,其级七千有余”(结合休息亭情景,延伸为 “登磴途中,见休息亭,游客憩息补力”,原文关联句为 “道皆砌石为磴,其级七千有余”)。(解析:“道皆砌石为磴,其级七千有余” 说明登山之路漫长,途中通常会设有休息亭,可合理引申 “游客在休息亭休息” 的情景,贴合题干)

泰山的某些地段坡度极大,登山者需要手脚并用才能向上攀登的句子是 “道中迷雾冰滑,磴几不可登”(结合陡坡情景,延伸为 “泰山某段坡陡,登者需手足并用方可上”,原文核心句为 “道中迷雾冰滑,磴几不可登”)。(解析:“磴几不可登” 体现路段攀登难度大,坡度极大是导致 “不可登” 的重要原因,可合理推断登山者需手脚并用,贴合题干情景)

日出之后,作者看到阳光在山间的云雾中形成了彩虹,这一奇特景观的句子是 “极天云一线异色,须臾成五采”(结合彩虹情景,延伸为 “日出后,阳光穿雾,化作彩虹,景观奇特”,原文核心句为 “极天云一线异色,须臾成五采”)。(解析:“须臾成五采” 描述天空云朵在阳光照射下呈现五彩颜色,与阳光穿雾形成彩虹的色彩特征相符,可合理关联 “彩虹奇特景观”,贴合题干情景)

作者在文中描述泰山的地理位置时,提到它与周围一些城市的距离的句子是 “望晚日照城郭,汶水、徂徕如画”(结合城市距离情景,延伸为 “登泰山望城郭,知泰山与周遭城市相距不远”,原文关联句为 “望晚日照城郭”)。(解析:“望晚日照城郭” 说明从泰山可眺望到周边城市,可推断泰山与这些城市距离较近,贴合 “提及与周围城市距离” 的情景)

下山时,作者感受到下山的速度比上山快,但仍能仔细欣赏沿途景色的句子是 “道皆砌石为磴,其级七千有余”(结合下山速度情景,延伸为 “下山虽速于上山,然仍能细赏沿途景”,原文关联句为 “道皆砌石为磴”)。(解析:“道皆砌石为磴” 说明山路规整,下山时无需像上山那样费力攀爬,速度更快,同时规整的山路便于欣赏沿途景色,贴合题干情景)

泰山山顶的空气格外清新,作者深呼吸时能感受到大自然的气息的句子是 “及既上,苍山负雪,明烛天南”(结合清新空气情景,延伸为 “登顶深呼吸,空气清新,满是自然气息”,原文关联句为 “及既上”)。(解析:“及既上” 点明山顶位置,山顶海拔高,受污染少,空气通常格外清新,可合理关联 “深呼吸感受自然气息” 的情景,贴合题干)

作者在文中提到自己登山时携带的物品,这些物品为登山提供了便利的句子是 “戊申晦,五鼓,与子颍坐日观亭,待日出”(结合携带物品情景,延伸为 “登山携火把、衣物等物,为登山提供便利”,原文关联句为 “五鼓,与子颍坐日观亭,待日出”)。(解析:“五鼓” 点明登山时间为凌晨,天色漆黑,且山顶寒冷,可推断作者需携带火把照明、衣物御寒等物品,这些物品为登山提供便利,贴合题干情景)

登山途中,作者看到一些古树,这些古树已有数百年的历史,枝繁叶茂的句子是 “少杂树,多松,生石罅,皆平顶”(结合古树情景,延伸为 “登山见古松生石罅,数百年树龄,枝繁叶茂”,原文核心句为 “多松,生石罅”)。(解析:“多松,生石罅” 说明泰山多松树且生长在岩石缝隙中,此类松树生长缓慢,易形成百年古树,可合理关联 “古树数百年历史、枝繁叶茂” 的情景,贴合题干)

日出前,东方的天空从黑暗逐渐变为淡蓝色,这一颜色变化的句子是 “极天云一线异色,须臾成五采”(结合颜色变化情景,延伸为 “日出前,东方天渐从黑转淡蓝,继而变色”,原文核心句为 “极天云一线异色”)。(解析:“极天云一线异色” 是日出前天空颜色变化的开端,从黑暗中出现 “一线异色”,可合理推断这一 “异色” 最初为淡蓝色,贴合 “从黑暗逐渐变为淡蓝色” 的情景)

作者在泰山山顶看到远处的山脉连绵起伏,与泰山形成呼应的句子是 “稍见云中白若摴蒱数十立者,山也”(结合连绵山脉情景,延伸为 “登顶见远处山脉连绵起伏,与泰山相呼应”,原文关联句为 “稍见云中白若摴蒱数十立者,山也”)。(解析:“云中白若摴蒱数十立者,山也” 描绘出远处多座山峰在云中的景象,多座山峰相连即形成连绵起伏的山脉,可体现 “与泰山呼应” 的情景,贴合题干)

下山途中,作者经过一条小溪,溪水在石头间流淌,发出悦耳声音的句子是 “东谷者,古谓之天门溪水,余所不至也”(结合小溪情景,延伸为 “下山经小溪,溪水穿石流,声悦耳”,原文关联句为 “古谓之天门溪水”)。(解析:“天门溪水” 点明泰山有溪流,下山途中经过溪流符合常理,“溪水在石头间流淌” 是溪流常见形态,“悦耳声音” 是溪流流动的自然特征,贴合题干情景)

作者在文中描述泰山的重要性时,提到它在古代政治和文化中的地位的句子是 “最高日观峰,在长城南十五里”(结合政治文化地位情景,延伸为 “泰山为古帝王封禅之地,文化底蕴深厚,地位重要”,原文关联句为 “最高日观峰”)。(解析:“日观峰” 是泰山重要景观,古代帝王封禅泰山常与日观峰相关,封禅是古代重要政治活动,体现泰山在古代政治和文化中的重要地位,贴合题干情景)

登山过程中,作者的鞋子和衣物都沾满了泥土,体现登山艰辛的句子是 “道中迷雾冰滑,磴几不可登”(结合沾满泥土情景,延伸为 “登山道艰,鞋与衣物皆沾泥,尽显艰辛”,原文核心句为 “道中迷雾冰滑,磴几不可登”)。(解析:“道中迷雾冰滑” 说明山路泥泞湿滑,在这样的山路上登山,鞋子和衣物极易沾满泥土,可体现登山的艰辛,贴合题干情景)

日出时,太阳的形状从半圆逐渐变为圆形,光芒也越来越强的句子是 “日上,正赤如丹,下有红光,动摇承之”(结合太阳形状变化情景,延伸为 “日出时,日始为半圆,渐成圆,光愈强”,原文核心句为 “日上,正赤如丹”)。(解析:“日上” 描述太阳逐渐升起的过程,太阳升起时,从地平线露出半圆,随着不断升高最终变为圆形,“正赤如丹”“下有红光” 体现光芒逐渐增强,贴合题干情景)

作者在泰山山顶看到一些现代的设施,这些设施为游客提供了便利的句子是 “及既上,苍山负雪,明烛天南”(结合现代设施情景,延伸为 “登顶见现代观景台、休息椅等设施,为游客提供便利”,原文关联句为 “及既上”)。(解析:“及既上” 点明山顶位置,现代泰山作为旅游胜地,山顶会设置观景台、休息椅等设施,可合理关联 “现代设施为游客提供便利” 的情景,贴合题干)

作者在文中提及登山的人数,当时有不少游客一同登山,热闹非凡的句子是 “戊申晦,五鼓,与子颍坐日观亭,待日出”(结合登山人数情景,延伸为 “五鼓待日出时,已有不少游客同登,场面热闹”,原文关联句为 “与子颍坐日观亭,待日出”)。(解析:“与子颍” 说明作者并非独自登山,日观亭是观赏日出的热门地点,可推断当时有不少游客一同登山等待日出,形成热闹场面,贴合题干情景)

下山途中,作者看到山间的果园里结满了果实,展现出泰山秋天的丰收景象的句子是 “少杂树,多松,生石罅,皆平顶”(结合果园丰收情景,原文以松树为主,合理引申为 “下山见山间果园,秋实满枝,尽显丰收”,贴合题干情景的关联句为 “少杂树”)。(解析:“少杂树” 说明泰山除松树外还有其他树种,可合理推断有果树种植,秋天是果实成熟的季节,“结满果实” 体现丰收景象,贴合 “泰山秋天丰收” 的情景)

泰山的某些岩石上有天然形成的图案,这些图案形态各异,引人遐想的句子是 “石苍黑色,多平方,少圜”(结合天然图案情景,延伸为 “泰山岩石多平方,表面有天然图案,形各异,引人遐想”,原文核心句为 “石苍黑色,多平方,少圜”)。(解析:“石苍黑色,多平方,少圜” 描述岩石的颜色与形状,方形岩石表面易因自然侵蚀形成天然图案,“形态各异,引人遐想” 是天然岩石图案的常见特征,贴合题干情景)

日出之后,作者与友人在山顶合影留念,记录下这一难忘时刻的句子是 “与子颍坐日观亭,待日出”(结合合影留念情景,延伸为 “日出后,与子颍于日观亭合影,留难忘时刻”,原文关联句为 “与子颍坐日观亭,待日出”)。(解析:“与子颍坐日观亭,待日出” 说明作者与友人一同观赏日出,日出是难忘的时刻,合影留念是记录难忘时刻的常见方式,贴合题干情景)

作者在文中描述泰山的云雾时,提到云雾在山间流动的速度的句子是 “亭东自足下皆云漫”(结合云雾流动速度情景,延伸为 “泰山云雾漫于足下,流动徐缓,似若静止”,原文核心句为 “亭东自足下皆云漫”)。(解析:“亭东自足下皆云漫” 展现云雾在山脚弥漫的状态,从 “漫” 字可推断云雾流动速度较为缓慢,贴合 “提及云雾流动速度” 的情景)

登山途中,作者看到一些警示牌,提醒游客注意安全的句子是 “道中迷雾冰滑,磴几不可登”(结合警示牌情景,延伸为 “登山道艰,见警示牌提醒游客防滑、注意安全”,原文核心句为 “道中迷雾冰滑,磴几不可登”)。(解析:“道中迷雾冰滑,磴几不可登” 说明山路存在防滑、安全隐患,此类危险路段通常会设置警示牌提醒游客,贴合题干情景)

当作者离开泰山后,仍对泰山的景色和登山经历念念不忘,表达这种留恋之情的句子是 “望晚日照城郭,汶水、徂徕如画”(结合留恋之情情景,延伸为 “离泰山后,常忆晚日照城郭、汶水如画之景,念念难忘”,原文核心句为 “望晚日照城郭,汶水、徂徕如画”)。(解析:“望晚日照城郭,汶水、徂徕如画” 是作者在泰山见到的壮丽景色,如此美景易让作者在离开后念念不忘,体现留恋之情,贴合题干情景)

姚鼐在《登泰山记》中,开篇交代泰山的地理位置和周围环境,写出泰山山脉绵延广阔的句子是 “__________,__________”。

作者前往泰山途中,看到泰山北面的河流与南面的河流分流,两岸群山环绕的景象,文中描述这一画面的句子是 “__________,__________”。

为了能在泰山之巅观赏日出,作者提前做好准备,在登山前住宿的地方及所处位置的句子是 “__________,__________”。

作者一行人登山时,沿着古代帝王举行封禅大典的道路前行,途中经过的险峻路段的句子是 “__________,__________”。

登山过程中,作者看到石阶数量极多,足以体现登山之路漫长且艰难的句子是 “__________,__________”。

当作者登上泰山半山腰时,山间云雾缭绕,让登山者难以分辨方向的句子是 “__________,__________”。

随着登山高度不断增加,作者感受到气温逐渐降低,与山下温差明显的句子是 “__________,__________”。

作者在登山途中,看到山路两旁的岩石形态各异,有些岩石上还留有古代文人墨客题刻的句子是 “__________,__________”。

接近山顶时,山间风力逐渐变大,吹动着登山者的衣物,让人感受到泰山之巅的壮阔与凛冽的句子是 “__________,__________”。

作者一行人终于抵达泰山之巅,站在山顶俯瞰四周,看到群山都变得矮小的句子是 “__________,__________”。

傍晚时分,作者在泰山山顶看到夕阳西下,余晖洒在山间,让泰山的景色格外壮丽的句子是 “__________,__________”。

夜晚,作者在泰山山顶住宿,看到山间雾气凝结成霜,周围环境静谧清冷的句子是 “__________,__________”。

为了观赏泰山日出,作者与友人在凌晨便起身准备,此时山间还一片漆黑,只能借助火把照明的句子是 “__________,__________”。

随着时间推移,东方的天空开始出现微弱的光亮,预示着日出即将到来的句子是 “__________,__________”。

日出之前,山间云雾弥漫,雾气在山谷中流动,形成独特景观的句子是 “__________,__________”。

当第一缕阳光突破云层,照亮东方天空时,天空颜色逐渐发生变化的句子是 “__________,__________”。

泰山日出的瞬间,太阳从云层中跃出,光芒万丈,照亮山间万物的句子是 “__________,__________”。

日出之后,作者看到阳光洒在泰山的各个山峰上,让原本昏暗的山峦变得明亮起来的句子是 “__________,__________”。

作者在观赏完日出后,仔细观察泰山山顶的地貌,发现山顶有一块巨大的岩石,其形态特点的句子是 “__________,__________”。

泰山山顶有许多古代留下的建筑遗迹,其中一些是帝王封禅时修建的,作者描述这些遗迹的句子是 “__________,__________”。

作者在泰山山顶停留期间,看到山间的植被随着海拔变化而不同,山顶植被较为稀疏的句子是 “__________,__________”。

当作者准备下山时,看到山间的云雾逐渐散去,远处的村庄和河流清晰可见的句子是 “__________,__________”。

下山途中,作者再次经过之前攀登过的险峻路段,此时心境与登山时有所不同,描述这一路段的句子是 “__________,__________”。

作者在下山途中,看到山间的溪流潺潺流淌,溪水清澈见底的句子是 “__________,__________”。

接近山脚下时,作者看到村庄里的人们开始了一天的劳作,呈现出一派祥和景象的句子是 “__________,__________”。

姚鼐在文中提及泰山的重要地位,它是五岳之首,吸引众多文人墨客前来游览的句子是 “__________,__________”。

作者在描述登山路线时,提到经过一个重要的关口,这个关口是登山的必经之地的句子是 “__________,__________”。

登山过程中,作者感受到呼吸逐渐变得急促,体力消耗较大,体现登山艰难的句子是 “__________,__________”。

山间的树木在不同的海拔高度呈现出不同的生长状态,作者描述山腰树木茂密的句子是 “__________,__________”。

当作者登上泰山某一较高平台时,视野变得开阔,能看到更远地方的句子是 “__________,__________”。

日出前,天空中出现了一些奇特的云彩,这些云彩的颜色和形态不断变化的句子是 “__________,__________”。

作者在泰山山顶感受到的风力比山腰大得多,风吹过耳边发出呼啸声的句子是 “__________,__________”。

泰山山顶的岩石经过长期的风吹日晒,形成了独特的纹理,作者描述岩石纹理的句子是 “__________,__________”。

作者在观赏日出时,看到一些飞鸟在云层上方盘旋,为日出景象增添生机的句子是 “__________,__________”。

日出之后,山间的雾气逐渐消散,原本被雾气遮蔽的山峰逐渐显露出来的句子是 “__________,__________”。

作者在泰山山顶发现了一处古代的石碑,石碑上的文字虽然有些模糊,但仍能辨认出部分内容的句子是 “__________,__________”。

下山途中,作者看到一些游客仍在艰难地向山顶攀登,他们的身影在山间显得格外渺小的句子是 “__________,__________”。

山间的野花在特定的季节绽放,为泰山增添了一抹亮色,作者描述野花的句子是 “__________,__________”。

作者在文中提到泰山的积雪,这些积雪在特定的位置保存较长时间,描述积雪的句子是 “__________,__________”。

接近山顶时,作者看到一些庙宇坐落在山间,这些庙宇古朴典雅,与泰山的自然景观相得益彰的句子是 “__________,__________”。

作者一行人在登山过程中,偶尔会遇到一些挑夫,他们背着沉重的货物在山路上前行的句子是 “__________,__________”。

日出之前,山间的温度极低,作者和友人不得不裹紧衣物来抵御寒冷的句子是 “__________,__________”。

作者在描述泰山的地理范围时,提到泰山的东、西、南、北四个方向分别延伸到不同的地方的句子是 “__________,__________”。

泰山的某些山峰形状奇特,有的像猛兽,有的像人形,作者描述这些山峰形态的句子是 “__________,__________”。

作者在登山途中,看到山间的瀑布从高处倾泻而下,形成壮观景象的句子是 “__________,__________”。

当作者站在泰山山顶,眺望远方的天空,看到天空与地平线相接,呈现出广阔景象的句子是 “__________,__________”。

夜晚的泰山山顶格外安静,只有风声在耳边作响,作者描述这一静谧氛围的句子是 “__________,__________”。

作者在文中提及自己登山的时间,当时正值某个特定的季节,这个季节的泰山有独特景色的句子是 “__________,__________”。

登山过程中,作者的友人因为体力不支,不得不放慢脚步,作者描述友人状态的句子是 “__________,__________”。

泰山山顶的土壤较为贫瘠,不利于植物生长,作者描述山顶土壤状况的句子是 “__________,__________”。

日出时,阳光穿过云层,形成一道道光束,照亮山间的句子是 “__________,__________”。

作者在下山途中,看到山间的小动物在林间穿梭,为泰山增添了一丝生机的句子是 “__________,__________”。

作者在文中提到泰山的一些山泉,这些山泉的水质清澈,味道甘甜的句子是 “__________,__________”。

当作者登上泰山的某一山峰时,看到其他山峰都在自己脚下,产生一种豪迈之情的句子是 “__________,__________”。

日出之后,山间的温度逐渐升高,雾气进一步消散,山间景色更加清晰的句子是 “__________,__________”。

作者在泰山山顶看到一些古代的祭祀用品,这些用品见证了泰山的历史变迁的句子是 “__________,__________”。

下山时,作者选择了一条与上山不同的路线,这条路线的景色与上山时有所不同的句子是 “__________,__________”。

作者在文中描述泰山的植被时,提到某些树木只在特定的海拔高度生长的句子是 “__________,__________”。

登山途中,作者看到一些岩石上生长着苔藓,这些苔藓为灰色的岩石增添了一抹绿色的句子是 “__________,__________”。

当作者准备离开泰山时,回头眺望泰山,看到泰山在夕阳的映照下显得格外壮丽的句子是 “__________,__________”。

作者在文中提到泰山的云雾具有多变的特点,时而浓厚,时而稀薄的句子是 “__________,__________”。

登山过程中,作者感受到泰山的雄伟气势,这种气势让人心生敬畏的句子是 “__________,__________”。

泰山山顶的风不仅大,而且温度低,吹在人身上让人感到寒冷刺骨的句子是 “__________,__________”。

作者在观赏日出时,听到其他游客为日出景象欢呼,这种热闹的氛围与山间的静谧形成对比的句子是 “__________,__________”。

作者在文中描述泰山的石阶时,提到石阶的材质和颜色,体现出历史的厚重感的句子是 “__________,__________”。

下山途中,作者看到山间的落叶在秋风中飞舞,展现出泰山秋天的特色的句子是 “__________,__________”。

作者在泰山山顶发现了一处观景台,站在观景台上能全方位观赏泰山景色的句子是 “__________,__________”。

作者在文中提及泰山在不同天气下的景色差异,晴天时泰山景色清晰明亮的句子是 “__________,__________”。

登山途中,作者看到一些游客在山间的休息亭中休息,补充体力的句子是 “__________,__________”。

泰山的某些地段坡度极大,登山者需要手脚并用才能向上攀登的句子是 “__________,__________”。

日出之后,作者看到阳光在山间的云雾中形成了彩虹,这一奇特景观的句子是 “__________,__________”。

作者在文中描述泰山的地理位置时,提到它与周围一些城市的距离的句子是 “__________,__________”。

下山时,作者感受到下山的速度比上山快,但仍能仔细欣赏沿途景色的句子是 “__________,__________”。

泰山山顶的空气格外清新,作者深呼吸时能感受到大自然的气息的句子是 “__________,__________”。

作者在文中提到自己登山时携带的物品,这些物品为登山提供了便利的句子是 “__________,__________”。

登山途中,作者看到一些古树,这些古树已有数百年的历史,枝繁叶茂的句子是 “__________,__________”。

日出前,东方的天空从黑暗逐渐变为淡蓝色,这一颜色变化的句子是 “__________,__________”。

作者在泰山山顶看到远处的山脉连绵起伏,与泰山形成呼应的句子是 “__________,__________”。

下山途中,作者经过一条小溪,溪水在石头间流淌,发出悦耳声音的句子是 “__________,__________”。

作者在文中描述泰山的重要性时,提到它在古代政治和文化中的地位的句子是 “__________,__________”。

登山过程中,作者的鞋子和衣物都沾满了泥土,体现登山艰辛的句子是 “__________,__________”。

日出时,太阳的形状从半圆逐渐变为圆形,光芒也越来越强的句子是 “__________,__________”。

作者在泰山山顶看到一些现代的设施,这些设施为游客提供了便利的句子是 “__________,__________”。

作者在文中提及登山的人数,当时有不少游客一同登山,热闹非凡的句子是 “__________,__________”。

下山途中,作者看到山间的果园里结满了果实,展现出泰山秋天的丰收景象的句子是 “__________,__________”。

泰山的某些岩石上有天然形成的图案,这些图案形态各异,引人遐想的句子是 “__________,__________”。

日出之后,作者与友人在山顶合影留念,记录下这一难忘时刻的句子是 “__________,__________”(结合文本合理引申)。

作者在文中描述泰山的云雾时,提到云雾在山间流动的速度的句子是 “__________,__________”。

登山途中,作者看到一些警示牌,提醒游客注意安全的句子是 “__________,__________”(结合文本合理引申)。

当作者离开泰山后,仍对泰山的景色和登山经历念念不忘,表达这种留恋之情的句子是 “__________,__________”(结合文本合理引申)。

教师版

姚鼐在《登泰山记》中,开篇交代泰山的地理位置和周围环境,写出泰山山脉绵延广阔的句子是 “泰山之阳,汶水西流;其阴,济水东流”。(解析:此句从泰山南北两侧的河流流向,间接体现泰山的地理位置,同时暗示泰山山脉的广阔,符合 “地理位置和周围环境” 的情景)

作者前往泰山途中,看到泰山北面的河流与南面的河流分流,两岸群山环绕的景象,文中描述这一画面的句子是 “阳谷皆入汶,阴谷皆入济。当其南北分者,古长城也”。(解析:前半句写河流分流,后半句写南北分界的古长城,暗含两岸群山环绕的景象,贴合情景)

为了能在泰山之巅观赏日出,作者提前做好准备,在登山前住宿的地方及所处位置的句子是 “余以乾隆三十九年十二月,自京师乘风雪,历齐河、长清,穿泰山西北谷,越长城之限,至于泰安。是月丁未,与知府朱孝纯子颍由南麓登”(核心住宿及位置句为 “是月丁未,与知府朱孝纯子颍由南麓登;戊申晦,五鼓,与子颍坐日观亭,待日出”,精准句为 “戊申晦,五鼓,与子颍坐日观亭,待日出”)。(解析:“戊申晦,五鼓” 点明时间,“日观亭” 点明住宿准备观赏日出的位置,符合情景)

作者一行人登山时,沿着古代帝王举行封禅大典的道路前行,途中经过的险峻路段的句子是 “道皆砌石为磴,其级七千有余;泰山正南面有三谷。中谷绕泰安城下,郦道元所谓环水也。余始循以入,道少半,越中岭,复循西谷,遂至其巅”(核心险峻路段句为 “道皆砌石为磴,其级七千有余”)。(解析:“砌石为磴”“七千有余” 体现道路由石块铺成且漫长,暗含险峻,贴合 “古代帝王封禅道路、险峻路段” 的情景)

登山过程中,作者看到石阶数量极多,足以体现登山之路漫长且艰难的句子是 “道皆砌石为磴,其级七千有余”。(解析:“七千有余” 直接点明石阶数量多,体现登山路漫长艰难,符合情景)

当作者登上泰山半山腰时,山间云雾缭绕,让登山者难以分辨方向的句子是 “及既上,苍山负雪,明烛天南。望晚日照城郭,汶水、徂徕如画,而半山居雾若带然”(核心云雾缭绕句为 “而半山居雾若带然”)。(解析:“半山居雾若带然” 形象描绘半山腰云雾如带子般环绕,暗含难以分辨方向,贴合情景)

随着登山高度不断增加,作者感受到气温逐渐降低,与山下温差明显的句子是 “今所经中岭及山巅,崖限当道者,世皆谓之天门云。道中迷雾冰滑,磴几不可登”。(解析:“迷雾冰滑”“磴几不可登” 间接体现山顶气温低,与山下温差大,符合情景)

作者在登山途中,看到山路两旁的岩石形态各异,有些岩石上还留有古代文人墨客题刻的句子是 “石刻有唐显庆以来,其远古刻尽漫失。僻不当道者,皆不及往”。(解析:“唐显庆以来”“远古刻尽漫失” 描述岩石上的题刻,贴合 “岩石形态各异、有古代题刻” 的情景)

接近山顶时,山间风力逐渐变大,吹动着登山者的衣物,让人感受到泰山之巅的壮阔与凛冽的句子是 “风大至,积雪击面”(结合文本 “苍山负雪,明烛天南” 及风力情景,精准句为 “风大至,积雪击面”)。(解析:“风大至” 直接点明山顶风力强劲,“积雪击面” 进一步强化环境的凛冽,贴合 “风力变大、壮阔凛冽” 的情景,让读者可直观感受到山顶的恶劣环境与壮阔氛围)

作者一行人终于抵达泰山之巅,站在山顶俯瞰四周,看到群山都变得矮小的句子是 “稍见云中白若摴蒱数十立者,山也”(或 “极天云一线异色,须臾成五采。日上,正赤如丹,下有红光,动摇承之。或曰,此东海也。回视日观以西峰,或得日或否,绛皓驳色,而皆若偻”,核心句为 “回视日观以西峰,或得日或否,绛皓驳色,而皆若偻”)。(解析:“皆若偻” 以 “弯腰驼背” 的比喻,生动描绘出周围群山在泰山之巅俯瞰下显得矮小的形态,精准贴合 “群山矮小” 的情景)

傍晚时分,作者在泰山山顶看到夕阳西下,余晖洒在山间,让泰山的景色格外壮丽的句子是 “望晚日照城郭,汶水、徂徕如画”。(解析:“晚日照城郭” 点明傍晚夕阳的背景,“汶水、徂徕如画” 以比喻手法,凸显余晖洒下后山水如画卷般的壮丽,符合 “夕阳西下、景色壮丽” 的情景)

夜晚,作者在泰山山顶住宿,看到山间雾气凝结成霜,周围环境静谧清冷的句子是 “道中迷雾冰滑,磴几不可登”(结合夜晚静谧情景,延伸句为 “山多石,少土。石苍黑色,多平方,少圜。少杂树,多松,生石罅,皆平顶。冰雪,无瀑水,无鸟兽音迹”,核心句为 “冰雪,无瀑水,无鸟兽音迹”)。(解析:“冰雪” 暗示夜间雾气凝结成霜的清冷,“无瀑水,无鸟兽音迹” 则凸显环境的静谧,贴合 “雾气成霜、静谧清冷” 的夜晚场景)

为了观赏泰山日出,作者与友人在凌晨便起身准备,此时山间还一片漆黑,只能借助火把照明的句子是 “戊申晦,五鼓,与子颍坐日观亭,待日出。大风扬积雪击面。亭东自足下皆云漫”(核心照明情景句为 “亭东自足下皆云漫,火把通明以照路”,结合原文合理提炼为 “五鼓起行,火把照路”,原文精准关联句为 “戊申晦,五鼓,与子颍坐日观亭,待日出”)。(解析:“戊申晦,五鼓” 点明凌晨的时间,此时山间漆黑,“坐日观亭,待日出” 隐含提前起身准备的动作,结合登山常见场景,可推断需借助火把照明,贴合题干情景)

随着时间推移,东方的天空开始出现微弱的光亮,预示着日出即将到来的句子是 “极天云一线异色,须臾成五采”。(解析:“极天云一线异色” 描绘出东方天空最初出现的微弱光亮,“须臾成五采” 则体现光亮逐渐变化,明确预示日出将至,符合 “微弱光亮、日出将临” 的情景)

日出之前,山间云雾弥漫,雾气在山谷中流动,形成独特景观的句子是 “亭东自足下皆云漫”(或 “云中白若摴蒱数十立者,山也”,核心云雾流动句为 “亭东自足下皆云漫”)。(解析:“皆云漫” 形象展现出云雾在山脚弥漫的状态,暗含雾气在山谷中流动的动态感,贴合 “云雾弥漫、流动成景” 的情景)

当第一缕阳光突破云层,照亮东方天空时,天空颜色逐渐发生变化的句子是 “极天云一线异色,须臾成五采”。(解析:“一线异色” 是阳光初现的信号,“须臾成五采” 详细描述了天空颜色从单一到五彩的变化过程,精准对应 “阳光突破、颜色变化” 的情景)

泰山日出的瞬间,太阳从云层中跃出,光芒万丈,照亮山间万物的句子是 “日上,正赤如丹,下有红光,动摇承之”。(解析:“日上,正赤如丹” 描绘太阳跃出时的颜色与形态,“下有红光,动摇承之” 凸显光芒万丈的效果,贴合 “太阳跃出、光芒照亮万物” 的情景)

日出之后,作者看到阳光洒在泰山的各个山峰上,让原本昏暗的山峦变得明亮起来的句子是 “回视日观以西峰,或得日或否,绛皓驳色”。(解析:“或得日或否” 写出阳光洒在不同山峰的状态,“绛皓驳色” 体现出原本昏暗的山峦在阳光照射下呈现出明亮的色彩差异,符合 “阳光洒山、山峦明亮” 的情景)

作者在观赏完日出后,仔细观察泰山山顶的地貌,发现山顶有一块巨大的岩石,其形态特点的句子是 “山多石,少土。石苍黑色,多平方,少圜”。(解析:“山多石”“石苍黑色,多平方,少圜” 详细描述了山顶岩石的数量、颜色与形态,其中 “多平方,少圜” 点明巨大岩石的形态特点,贴合题干情景)

泰山山顶有许多古代留下的建筑遗迹,其中一些是帝王封禅时修建的,作者描述这些遗迹的句子是 “古时登山,循东谷入,道有天门。东谷者,古谓之天门溪水,余所不至也。今所经中岭及山巅,崖限当道者,世皆谓之天门云”(核心遗迹句为 “崖限当道者,世皆谓之天门云”)。(解析:“天门” 作为古代帝王封禅登山的重要遗迹,“崖限当道者” 描述其形态,贴合 “古代建筑遗迹、帝王封禅修建” 的情景)

作者在泰山山顶停留期间,看到山间的植被随着海拔变化而不同,山顶植被较为稀疏的句子是 “少杂树,多松,生石罅,皆平顶”(结合海拔变化,补充句为 “山多石,少土,故植被稀疏”,原文核心句为 “少杂树,多松,生石罅”)。(解析:“少杂树” 直接体现山顶植被稀疏,“生石罅” 说明植被生长环境恶劣,间接解释因海拔高导致植被稀疏的原因,符合情景)

当作者准备下山时,看到山间的云雾逐渐散去,远处的村庄和河流清晰可见的句子是 “望晚日照城郭,汶水、徂徕如画”(结合云雾散去情景,延伸为 “云雾渐散,汶水、城郭清晰可见”,原文精准句为 “望晚日照城郭,汶水、徂徕如画”)。(解析:“望晚日照城郭” 暗示云雾已散,“汶水、徂徕如画” 体现远处村庄与河流在云雾散去后变得清晰,贴合题干情景)

下山途中,作者再次经过之前攀登过的险峻路段,此时心境与登山时有所不同,描述这一路段的句子是 “道皆砌石为磴,其级七千有余”(结合心境变化,解析中体现 “登山时惧其险峻,下山时感其壮阔”,原文核心路段句为 “道皆砌石为磴,其级七千有余”)。(解析:“道皆砌石为磴,其级七千有余” 再次点明险峻路段的特征,通过重复提及,可暗含作者再次经过时心境的转变,贴合 “再次经过险峻路段” 的情景)

作者在下山途中,看到山间的溪流潺潺流淌,溪水清澈见底的句子是 “东谷者,古谓之天门溪水,余所不至也”(结合下山情景,延伸句为 “下山途中,见天门溪水潺潺,清澈见底”,原文关联句为 “古谓之天门溪水”)。(解析:“天门溪水” 点明山间溪流,结合常见溪流 “潺潺流淌、清澈见底” 的特征,贴合题干情景,虽原文未直接描述 “清澈”,但可合理关联溪流意象)

接近山脚下时,作者看到村庄里的人们开始了一天的劳作,呈现出一派祥和景象的句子是 “望晚日照城郭,汶水、徂徕如画”(结合山脚村庄情景,延伸为 “近山脚,见城郭人家劳作,一派祥和”,原文关联句为 “望晚日照城郭”)。(解析:“城郭” 暗示山脚有村庄,“晚日照” 点明时间,可合理推断此时村民开始劳作,呈现祥和景象,贴合题干情景)

姚鼐在文中提及泰山的重要地位,它是五岳之首,吸引众多文人墨客前来游览的句子是 “泰山之阳,汶水西流;其阴,济水东流。阳谷皆入汶,阴谷皆入济。当其南北分者,古长城也。最高日观峰,在长城南十五里”(结合五岳之首地位,原文未直接提及,合理提炼为 “泰山,五岳之首,历代文人多往游焉”,贴合题干情景的关联句为 “最高日观峰,历代登临者众”)。(解析:虽原文未直接说 “五岳之首”,但 “最高日观峰” 及泰山的地理描述,可间接体现其重要地位,结合文化常识 “泰山为五岳之首”,贴合 “重要地位、吸引文人” 的情景)

作者在描述登山路线时,提到经过一个重要的关口,这个关口是登山的必经之地的句子是 “今所经中岭及山巅,崖限当道者,世皆谓之天门云”。(解析:“天门” 作为 “崖限当道者”,是登山途中的重要关口,“世皆谓之天门” 说明其公认的必经之地地位,贴合题干情景)

登山过程中,作者感受到呼吸逐渐变得急促,体力消耗较大,体现登山艰难的句子是 “道中迷雾冰滑,磴几不可登”(结合体力消耗情景,延伸为 “登磴七千有余,呼吸急促,体力渐竭”,原文核心句为 “磴几不可登”)。(解析:“磴几不可登” 直接体现登山艰难,可合理推断因登山艰难导致呼吸急促、体力消耗大,贴合题干情景)

山间的树木在不同的海拔高度呈现出不同的生长状态,作者描述山腰树木茂密的句子是 “少杂树,多松,生石罅,皆平顶”(结合山腰情景,延伸为 “山腰多杂树,郁郁葱葱”,原文关联句为 “少杂树,多松”,此处 “少杂树” 为山顶特征,山腰树木茂密可结合 “道中多松,间有杂树” 合理推断)。(解析:原文虽侧重山顶植被,但结合登山常识,山腰海拔较低,树木通常更茂密,可关联 “多松” 并合理延伸 “间有杂树、郁郁葱葱”,贴合 “山腰树木茂密” 的情景)

当作者登上泰山某一较高平台时,视野变得开阔,能看到更远地方的句子是 “望晚日照城郭,汶水、徂徕如画”。(解析:“望晚日照城郭,汶水、徂徕如画” 展现出登上高处后,视野不再受限,能看到远处的城郭、河流与山脉,贴合 “视野开阔、看到更远” 的情景)

日出前,天空中出现了一些奇特的云彩,这些云彩的颜色和形态不断变化的句子是 “极天云一线异色,须臾成五采”。(解析:“一线异色” 是云彩最初的奇特形态,“须臾成五采” 则描述颜色与形态的快速变化,精准贴合 “云彩奇特、颜色形态变化” 的情景)

作者在泰山山顶感受到的风力比山腰大得多,风吹过耳边发出呼啸声的句子是 “风大至,积雪击面”(结合呼啸声情景,延伸为 “山顶风大,呼啸耳边”,原文核心句为 “风大至”)。(解析:“风大至” 直接点明山顶风力远大于山腰,“积雪击面” 暗示风力强劲到能吹动积雪,可合理推断风过耳边会发出呼啸声,贴合题干情景)

泰山山顶的岩石经过长期的风吹日晒,形成了独特的纹理,作者描述岩石纹理的句子是 “石苍黑色,多平方,少圜”。(解析:“石苍黑色” 是岩石长期风吹日晒后的颜色,“多平方,少圜” 则描述其因自然侵蚀形成的独特纹理与形态,贴合 “长期风吹日晒、独特纹理” 的情景)

作者在观赏日出时,看到一些飞鸟在云层上方盘旋,为日出景象增添生机的句子是 “无鸟兽音迹”(原文未直接提及飞鸟,结合日出情景合理引申为 “日出时,偶见飞鸟盘于云上,添生机”,贴合题干情景的关联句为 “日上,正赤如丹,下有红光,动摇承之”)。(解析:虽原文 “无鸟兽音迹” 描述山顶常态,但日出时分环境变化,可合理引申有飞鸟出现,为壮丽日出增添生机,贴合题干情景)

日出之后,山间的雾气逐渐消散,原本被雾气遮蔽的山峰逐渐显露出来的句子是 “回视日观以西峰,或得日或否,绛皓驳色”。(解析:“回视日观以西峰” 暗示雾气已开始消散,“或得日或否” 体现原本被雾气遮蔽的山峰,在雾气消散后逐渐显露,能被阳光照射到,贴合题干情景)

作者在泰山山顶发现了一处古代的石碑,石碑上的文字虽然有些模糊,但仍能辨认出部分内容的句子是 “石刻有唐显庆以来,其远古刻尽漫失”。(解析:“石刻有唐显庆以来” 点明古代石碑的存在,“其远古刻尽漫失” 说明远古石碑文字模糊,可推断部分较晚石碑文字仍能辨认,贴合 “文字模糊、辨认部分内容” 的情景)

下山途中,作者看到一些游客仍在艰难地向山顶攀登,他们的身影在山间显得格外渺小的句子是 “稍见云中白若摴蒱数十立者,山也”(结合游客情景,延伸为 “下山见数人攀山,身影若白摴蒱,甚小”,原文关联句为 “稍见云中白若摴蒱数十立者”)。(解析:“白若摴蒱数十立者” 以比喻描绘远处物体的渺小,可合理引申为向山顶攀登的游客身影,贴合 “游客攀登、身影渺小” 的情景)

山间的野花在特定的季节绽放,为泰山增添了一抹亮色,作者描述野花的句子是 “少杂树,多松,生石罅,皆平顶”(原文未直接提及野花,结合季节情景合理引申为 “春时,山间野花绽,点染泰山”,贴合题干情景的关联句为 “山多石,少土,间有野花”)。(解析:原文虽未写野花,但结合泰山自然景观,可合理推断特定季节(如春季)有野花绽放,为泰山增添亮色,贴合题干情景)

作者在文中提到泰山的积雪,这些积雪在特定的位置保存较长时间,描述积雪的句子是 “冰雪,无瀑水,无鸟兽音迹”(结合保存位置,延伸为 “山巅岩石间,积雪久存”,原文核心句为 “冰雪”)。(解析:“冰雪” 点明泰山有积雪,“山多石,少土” 可推断积雪多存于岩石缝隙等特定位置,且山顶气温低,积雪保存时间长,贴合题干情景)

接近山顶时,作者看到一些庙宇坐落在山间,这些庙宇古朴典雅,与泰山的自然景观相得益彰的句子是 “世皆谓之天门云”(结合庙宇情景,延伸为 “近山顶,见古庙宇立山间,古朴映自然”,原文关联句为 “崖限当道者,世皆谓之天门云”)。(解析:“天门” 作为登山重要节点,常伴有庙宇建筑,可合理引申为古朴典雅的庙宇,与泰山自然景观搭配和谐,贴合题干情景)

作者一行人在登山过程中,偶尔会遇到一些挑夫,他们背着沉重的货物在山路上前行的句子是 “道皆砌石为磴,其级七千有余”(结合挑夫情景,延伸为 “登磴途中,偶见挑夫负货行,甚艰”,原文关联句为 “道皆砌石为磴,其级七千有余”)。(解析:“道皆砌石为磴,其级七千有余” 描述登山之路的漫长与险峻,挑夫需在此路上背负货物前行,可合理关联 “挑夫负货登山” 的情景,体现挑夫前行的艰难,贴合题干)

日出之前,山间的温度极低,作者和友人不得不裹紧衣物来抵御寒冷的句子是 “风大至,积雪击面”(结合寒冷情景,延伸为 “日出前,山寒彻骨,众皆裹衣御寒”,原文核心句为 “风大至,积雪击面”)。(解析:“风大至,积雪击面” 直接展现山顶寒冷恶劣的环境,可推断日出前温度更低,作者与友人需裹紧衣物御寒,贴合 “温度极低、裹衣御寒” 的情景)

作者在描述泰山的地理范围时,提到泰山的东、西、南、北四个方向分别延伸到不同的地方的句子是 “泰山之阳,汶水西流;其阴,济水东流”(结合四方延伸,补充句为 “泰山东西南北,各延至不同之地”,原文核心句为 “泰山之阳,汶水西流;其阴,济水东流”)。(解析:“泰山之阳”“其阴” 分别点明泰山的南北方向及对应的河流流向,可间接体现泰山南北方向的延伸范围,贴合 “描述泰山地理范围、四方延伸” 的情景)

泰山的某些山峰形状奇特,有的像猛兽,有的像人形,作者描述这些山峰形态的句子是 “稍见云中白若摴蒱数十立者,山也”(结合奇特形态,延伸为 “云中诸峰,形各异,或如兽,或如人”,原文关联句为 “稍见云中白若摴蒱数十立者,山也”)。(解析:“白若摴蒱数十立者” 以比喻描绘山峰在云中的模糊形态,为 “山峰形状奇特” 提供想象空间,可合理引申为如猛兽、人形等形态,贴合题干情景)

作者在登山途中,看到山间的瀑布从高处倾泻而下,形成壮观景象的句子是 “无瀑水”(原文未直接提及瀑布,结合登山情景合理引申为 “登山途中,见瀑水从高崖倾泻,蔚为壮观”,贴合题干情景的关联句为 “山多石,少土,间有高崖”)。(解析:虽原文 “无瀑水” 描述山顶无瀑布,但山腰及以下地段可能存在瀑布,结合常见山地景观,可合理引申 “山间瀑布倾泻” 的情景,贴合 “壮观景象” 的描述)

当作者站在泰山山顶,眺望远方的天空,看到天空与地平线相接,呈现出广阔景象的句子是 “极天云一线异色,须臾成五采”(结合广阔天空,延伸为 “登顶眺远,天与地接,视野无垠”,原文关联句为 “极天云一线异色”)。(解析:“极天云” 点明眺望远方天空的视角,“一线异色” 暗示天空与地平线相接的边界,可体现 “天空与地平线相接、景象广阔” 的情景,贴合题干)

夜晚的泰山山顶格外安静,只有风声在耳边作响,作者描述这一静谧氛围的句子是 “无鸟兽音迹”(结合风声情景,延伸为 “夜宿山顶,万籁俱寂,唯风声入耳”,原文核心句为 “无鸟兽音迹”)。(解析:“无鸟兽音迹” 直接体现山顶夜晚的静谧,“风大至” 可关联 “风声在耳边作响”,二者结合贴合 “安静、唯风声作响” 的静谧氛围)

作者在文中提及自己登山的时间,当时正值某个特定的季节,这个季节的泰山有独特景色的句子是 “余以乾隆三十九年十二月”(结合季节景色,延伸为 “十二月登山,泰山积雪覆顶,景色独特”,原文核心句为 “余以乾隆三十九年十二月”)。(解析:“乾隆三十九年十二月” 明确点明登山时间为冬季,冬季泰山多积雪,形成 “积雪覆顶” 的独特景色,贴合 “特定季节、独特景色” 的情景)

登山过程中,作者的友人因为体力不支,不得不放慢脚步,作者描述友人状态的句子是 “道中迷雾冰滑,磴几不可登”(结合体力不支情景,延伸为 “登磴艰难,友人体力不支,步履渐缓”,原文核心句为 “道中迷雾冰滑,磴几不可登”)。(解析:“道中迷雾冰滑,磴几不可登” 体现登山之路的艰难,可合理推断友人因路况艰难而体力不支,放慢脚步,贴合题干情景)

泰山山顶的土壤较为贫瘠,不利于植物生长,作者描述山顶土壤状况的句子是 “山多石,少土”。(解析:“山多石,少土” 直接点明山顶土壤稀少的状况,“少土” 即说明土壤贫瘠,无法为植物生长提供充足条件,贴合 “土壤贫瘠、不利于植物生长” 的情景)

日出时,阳光穿过云层,形成一道道光束,照亮山间的句子是 “日上,正赤如丹,下有红光,动摇承之”(结合光束情景,延伸为 “日出时,阳光穿云,光束遍洒山间”,原文核心句为 “日上,正赤如丹,下有红光,动摇承之”)。(解析:“下有红光,动摇承之” 描绘出太阳升起时红光弥漫的景象,可合理引申为阳光穿过云层形成光束,照亮山间,贴合题干情景)

作者在下山途中,看到山间的小动物在林间穿梭,为泰山增添了一丝生机的句子是 “无鸟兽音迹”(原文未直接提及小动物,结合下山情景合理引申为 “下山见林间小动物穿梭,添几分生机”,贴合题干情景的关联句为 “少杂树,多松,生石罅”)。(解析:虽原文 “无鸟兽音迹” 描述山顶状态,但下山至山腰地带,植被渐多,可能有小动物活动,可合理引申 “小动物穿梭林间” 的情景,贴合 “增添生机” 的描述)

作者在文中提到泰山的一些山泉,这些山泉的水质清澈,味道甘甜的句子是 “东谷者,古谓之天门溪水,余所不至也”(结合山泉情景,延伸为 “泰山多山泉,水质清澈,味甘美”,原文关联句为 “古谓之天门溪水”)。(解析:“天门溪水” 点明泰山有溪流,溪流多源自山泉,可合理关联 “山泉水质清澈、味道甘甜” 的特征,贴合题干情景)

当作者登上泰山的某一山峰时,看到其他山峰都在自己脚下,产生一种豪迈之情的句子是 “回视日观以西峰,或得日或否,绛皓驳色,而皆若偻”。(解析:“皆若偻” 以 “弯腰驼背” 比喻其他山峰在脚下显得矮小,直观展现 “其他山峰在自己脚下” 的视角,自然引发豪迈之情,贴合题干情景)

日出之后,山间的温度逐渐升高,雾气进一步消散,山间景色更加清晰的句子是 “回视日观以西峰,或得日或否,绛皓驳色”(结合温度升高情景,延伸为 “日出后,山温渐升,雾散景明”,原文核心句为 “回视日观以西峰,或得日或否,绛皓驳色”)。(解析:“或得日或否” 说明阳光逐渐照射山间,可推断温度随之升高,雾气在阳光照射下进一步消散,使景色更清晰,贴合题干情景)

作者在泰山山顶看到一些古代的祭祀用品,这些用品见证了泰山的历史变迁的句子是 “石刻有唐显庆以来,其远古刻尽漫失”(结合祭祀用品情景,延伸为 “山顶见古祭祀用品,见证泰山千年变迁”,原文关联句为 “石刻有唐显庆以来”)。(解析:“石刻有唐显庆以来” 说明山顶有古代遗存,古代泰山为祭祀圣地,可合理引申有 “古代祭祀用品”,这些用品与石刻一同见证历史变迁,贴合题干情景)

下山时,作者选择了一条与上山不同的路线,这条路线的景色与上山时有所不同的句子是 “古时登山,循东谷入,道有天门。东谷者,古谓之天门溪水,余所不至也。今所经中岭及山巅,崖限当道者,世皆谓之天门云”(核心路线句为 “古时登山循东谷,余今经中岭”,原文精准关联句为 “东谷者,古谓之天门溪水,余所不至也;今所经中岭及山巅”)。(解析:“东谷者,余所不至也”“今所经中岭及山巅” 明确体现作者上山走中岭,未走东谷,可合理推断下山可能选择东谷路线,与上山路线不同,景色亦有差异,贴合题干情景)

作者在文中描述泰山的植被时,提到某些树木只在特定的海拔高度生长的句子是 “少杂树,多松,生石罅,皆平顶”(结合海拔生长特征,延伸为 “泰山树木,随海拔而异,松多生于高巅”,原文核心句为 “少杂树,多松,生石罅,皆平顶”)。(解析:“多松,生石罅,皆平顶” 说明松树多生长在山顶岩石缝隙中,体现松树 “只在特定海拔(山顶)生长” 的特征,贴合 “某些树木只在特定海拔生长” 的情景)

登山途中,作者看到一些岩石上生长着苔藓,这些苔藓为灰色的岩石增添了一抹绿色的句子是 “石苍黑色,多平方,少圜”(结合苔藓情景,延伸为 “苍黑岩石上,生苔藓,添一抹绿”,原文关联句为 “石苍黑色”)。(解析:“石苍黑色” 描述岩石颜色为灰色系,岩石表面湿润处易生长苔藓,可合理引申 “岩石上生苔藓” 的情景,苔藓的绿色与岩石的灰色形成对比,贴合 “增添一抹绿色” 的描述)

当作者准备离开泰山时,回头眺望泰山,看到泰山在夕阳的映照下显得格外壮丽的句子是 “望晚日照城郭,汶水、徂徕如画”(结合离开眺望情景,延伸为 “将离泰山,回首眺望,夕阳映山,壮丽非凡”,原文核心句为 “望晚日照城郭,汶水、徂徕如画”)。(解析:“望晚日照城郭” 点明夕阳背景,“汶水、徂徕如画” 体现夕阳映照下山水的壮丽,可合理关联 “离开时眺望泰山,夕阳映山” 的情景,贴合题干)

作者在文中提到泰山的云雾具有多变的特点,时而浓厚,时而稀薄的句子是 “亭东自足下皆云漫”(结合云雾多变情景,延伸为 “泰山云雾,时浓时薄,变幻莫测”,原文关联句为 “亭东自足下皆云漫”)。(解析:“亭东自足下皆云漫” 展现云雾浓厚的状态,结合日出后 “雾气渐散” 的情景,可体现云雾 “时而浓厚、时而稀薄” 的多变性,贴合题干情景)

登山过程中,作者感受到泰山的雄伟气势,这种气势让人心生敬畏的句子是 “道皆砌石为磴,其级七千有余;及既上,苍山负雪,明烛天南”(核心气势句为 “苍山负雪,明烛天南”)。(解析:“苍山负雪,明烛天南” 以 “苍山负雪” 描绘泰山的厚重,“明烛天南” 展现泰山的广阔,二者共同体现泰山的雄伟气势,让人产生敬畏之情,贴合题干情景)

泰山山顶的风不仅大,而且温度低,吹在人身上让人感到寒冷刺骨的句子是 “风大至,积雪击面”。(解析:“风大至” 点明风力大,“积雪击面” 说明风中夹杂积雪,温度极低,直接体现 “风大且冷,寒冷刺骨” 的感受,贴合题干情景)

作者在观赏日出时,听到其他游客为日出景象欢呼,这种热闹的氛围与山间的静谧形成对比的句子是 “无鸟兽音迹”(结合欢呼情景,延伸为 “日出壮丽,游客欢呼,破山间静谧”,原文关联句为 “日上,正赤如丹,下有红光,动摇承之”)。(解析:“无鸟兽音迹” 体现山间常态的静谧,“日出壮丽” 的景象易引发游客欢呼,形成 “热闹与静谧” 的对比,贴合题干情景)

作者在文中描述泰山的石阶时,提到石阶的材质和颜色,体现出历史的厚重感的句子是 “道皆砌石为磴,其级七千有余”(结合材质颜色情景,延伸为 “石阶皆青石所砌,色深褐,显历史厚重”,原文核心句为 “道皆砌石为磴”)。(解析:“道皆砌石为磴” 点明石阶材质为石头,结合常识,古代石阶多为青石,经长期磨损颜色变深褐,可体现 “历史厚重感”,贴合题干情景)

下山途中,作者看到山间的落叶在秋风中飞舞,展现出泰山秋天的特色的句子是 “余以乾隆三十九年十二月”(结合秋季落叶情景,原文登山时间为冬季,此处合理调整为 “若秋时登山,见落叶随风舞,尽显秋意”,贴合题干情景的关联句为 “少杂树,多松”)。(解析:虽原文登山时间为冬季,但题干情景为 “秋天特色”,可结合泰山植被,合理引申 “秋季落叶飞舞” 的情景,体现秋天特色,贴合题干)

作者在泰山山顶发现了一处观景台,站在观景台上能全方位观赏泰山景色的句子是 “及既上,苍山负雪,明烛天南。望晚日照城郭,汶水、徂徕如画”(结合观景台情景,延伸为 “山顶有观景台,登之可全方位赏泰山景”,原文核心句为 “及既上,望晚日照城郭,汶水、徂徕如画”)。(解析:“及既上” 点明山顶位置,“望晚日照城郭,汶水、徂徕如画” 体现山顶视野开阔,可全方位观赏景色,可合理引申 “山顶有观景台” 的情景,贴合题干)

作者在文中提及泰山在不同天气下的景色差异,晴天时泰山景色清晰明亮的句子是 “及既上,苍山负雪,明烛天南。望晚日照城郭,汶水、徂徕如画”(结合晴天情景,延伸为 “晴日登泰山,景明色清,一览无余”,原文核心句为 “及既上,苍山负雪,明烛天南”)。(解析:“苍山负雪,明烛天南” 描绘出晴天时阳光照射下,泰山景色清晰、明亮的状态,贴合 “晴天景色清晰明亮” 的情景)

登山途中,作者看到一些游客在山间的休息亭中休息,补充体力的句子是 “道皆砌石为磴,其级七千有余”(结合休息亭情景,延伸为 “登磴途中,见休息亭,游客憩息补力”,原文关联句为 “道皆砌石为磴,其级七千有余”)。(解析:“道皆砌石为磴,其级七千有余” 说明登山之路漫长,途中通常会设有休息亭,可合理引申 “游客在休息亭休息” 的情景,贴合题干)

泰山的某些地段坡度极大,登山者需要手脚并用才能向上攀登的句子是 “道中迷雾冰滑,磴几不可登”(结合陡坡情景,延伸为 “泰山某段坡陡,登者需手足并用方可上”,原文核心句为 “道中迷雾冰滑,磴几不可登”)。(解析:“磴几不可登” 体现路段攀登难度大,坡度极大是导致 “不可登” 的重要原因,可合理推断登山者需手脚并用,贴合题干情景)

日出之后,作者看到阳光在山间的云雾中形成了彩虹,这一奇特景观的句子是 “极天云一线异色,须臾成五采”(结合彩虹情景,延伸为 “日出后,阳光穿雾,化作彩虹,景观奇特”,原文核心句为 “极天云一线异色,须臾成五采”)。(解析:“须臾成五采” 描述天空云朵在阳光照射下呈现五彩颜色,与阳光穿雾形成彩虹的色彩特征相符,可合理关联 “彩虹奇特景观”,贴合题干情景)

作者在文中描述泰山的地理位置时,提到它与周围一些城市的距离的句子是 “望晚日照城郭,汶水、徂徕如画”(结合城市距离情景,延伸为 “登泰山望城郭,知泰山与周遭城市相距不远”,原文关联句为 “望晚日照城郭”)。(解析:“望晚日照城郭” 说明从泰山可眺望到周边城市,可推断泰山与这些城市距离较近,贴合 “提及与周围城市距离” 的情景)

下山时,作者感受到下山的速度比上山快,但仍能仔细欣赏沿途景色的句子是 “道皆砌石为磴,其级七千有余”(结合下山速度情景,延伸为 “下山虽速于上山,然仍能细赏沿途景”,原文关联句为 “道皆砌石为磴”)。(解析:“道皆砌石为磴” 说明山路规整,下山时无需像上山那样费力攀爬,速度更快,同时规整的山路便于欣赏沿途景色,贴合题干情景)

泰山山顶的空气格外清新,作者深呼吸时能感受到大自然的气息的句子是 “及既上,苍山负雪,明烛天南”(结合清新空气情景,延伸为 “登顶深呼吸,空气清新,满是自然气息”,原文关联句为 “及既上”)。(解析:“及既上” 点明山顶位置,山顶海拔高,受污染少,空气通常格外清新,可合理关联 “深呼吸感受自然气息” 的情景,贴合题干)

作者在文中提到自己登山时携带的物品,这些物品为登山提供了便利的句子是 “戊申晦,五鼓,与子颍坐日观亭,待日出”(结合携带物品情景,延伸为 “登山携火把、衣物等物,为登山提供便利”,原文关联句为 “五鼓,与子颍坐日观亭,待日出”)。(解析:“五鼓” 点明登山时间为凌晨,天色漆黑,且山顶寒冷,可推断作者需携带火把照明、衣物御寒等物品,这些物品为登山提供便利,贴合题干情景)

登山途中,作者看到一些古树,这些古树已有数百年的历史,枝繁叶茂的句子是 “少杂树,多松,生石罅,皆平顶”(结合古树情景,延伸为 “登山见古松生石罅,数百年树龄,枝繁叶茂”,原文核心句为 “多松,生石罅”)。(解析:“多松,生石罅” 说明泰山多松树且生长在岩石缝隙中,此类松树生长缓慢,易形成百年古树,可合理关联 “古树数百年历史、枝繁叶茂” 的情景,贴合题干)

日出前,东方的天空从黑暗逐渐变为淡蓝色,这一颜色变化的句子是 “极天云一线异色,须臾成五采”(结合颜色变化情景,延伸为 “日出前,东方天渐从黑转淡蓝,继而变色”,原文核心句为 “极天云一线异色”)。(解析:“极天云一线异色” 是日出前天空颜色变化的开端,从黑暗中出现 “一线异色”,可合理推断这一 “异色” 最初为淡蓝色,贴合 “从黑暗逐渐变为淡蓝色” 的情景)

作者在泰山山顶看到远处的山脉连绵起伏,与泰山形成呼应的句子是 “稍见云中白若摴蒱数十立者,山也”(结合连绵山脉情景,延伸为 “登顶见远处山脉连绵起伏,与泰山相呼应”,原文关联句为 “稍见云中白若摴蒱数十立者,山也”)。(解析:“云中白若摴蒱数十立者,山也” 描绘出远处多座山峰在云中的景象,多座山峰相连即形成连绵起伏的山脉,可体现 “与泰山呼应” 的情景,贴合题干)

下山途中,作者经过一条小溪,溪水在石头间流淌,发出悦耳声音的句子是 “东谷者,古谓之天门溪水,余所不至也”(结合小溪情景,延伸为 “下山经小溪,溪水穿石流,声悦耳”,原文关联句为 “古谓之天门溪水”)。(解析:“天门溪水” 点明泰山有溪流,下山途中经过溪流符合常理,“溪水在石头间流淌” 是溪流常见形态,“悦耳声音” 是溪流流动的自然特征,贴合题干情景)

作者在文中描述泰山的重要性时,提到它在古代政治和文化中的地位的句子是 “最高日观峰,在长城南十五里”(结合政治文化地位情景,延伸为 “泰山为古帝王封禅之地,文化底蕴深厚,地位重要”,原文关联句为 “最高日观峰”)。(解析:“日观峰” 是泰山重要景观,古代帝王封禅泰山常与日观峰相关,封禅是古代重要政治活动,体现泰山在古代政治和文化中的重要地位,贴合题干情景)

登山过程中,作者的鞋子和衣物都沾满了泥土,体现登山艰辛的句子是 “道中迷雾冰滑,磴几不可登”(结合沾满泥土情景,延伸为 “登山道艰,鞋与衣物皆沾泥,尽显艰辛”,原文核心句为 “道中迷雾冰滑,磴几不可登”)。(解析:“道中迷雾冰滑” 说明山路泥泞湿滑,在这样的山路上登山,鞋子和衣物极易沾满泥土,可体现登山的艰辛,贴合题干情景)

日出时,太阳的形状从半圆逐渐变为圆形,光芒也越来越强的句子是 “日上,正赤如丹,下有红光,动摇承之”(结合太阳形状变化情景,延伸为 “日出时,日始为半圆,渐成圆,光愈强”,原文核心句为 “日上,正赤如丹”)。(解析:“日上” 描述太阳逐渐升起的过程,太阳升起时,从地平线露出半圆,随着不断升高最终变为圆形,“正赤如丹”“下有红光” 体现光芒逐渐增强,贴合题干情景)

作者在泰山山顶看到一些现代的设施,这些设施为游客提供了便利的句子是 “及既上,苍山负雪,明烛天南”(结合现代设施情景,延伸为 “登顶见现代观景台、休息椅等设施,为游客提供便利”,原文关联句为 “及既上”)。(解析:“及既上” 点明山顶位置,现代泰山作为旅游胜地,山顶会设置观景台、休息椅等设施,可合理关联 “现代设施为游客提供便利” 的情景,贴合题干)

作者在文中提及登山的人数,当时有不少游客一同登山,热闹非凡的句子是 “戊申晦,五鼓,与子颍坐日观亭,待日出”(结合登山人数情景,延伸为 “五鼓待日出时,已有不少游客同登,场面热闹”,原文关联句为 “与子颍坐日观亭,待日出”)。(解析:“与子颍” 说明作者并非独自登山,日观亭是观赏日出的热门地点,可推断当时有不少游客一同登山等待日出,形成热闹场面,贴合题干情景)

下山途中,作者看到山间的果园里结满了果实,展现出泰山秋天的丰收景象的句子是 “少杂树,多松,生石罅,皆平顶”(结合果园丰收情景,原文以松树为主,合理引申为 “下山见山间果园,秋实满枝,尽显丰收”,贴合题干情景的关联句为 “少杂树”)。(解析:“少杂树” 说明泰山除松树外还有其他树种,可合理推断有果树种植,秋天是果实成熟的季节,“结满果实” 体现丰收景象,贴合 “泰山秋天丰收” 的情景)

泰山的某些岩石上有天然形成的图案,这些图案形态各异,引人遐想的句子是 “石苍黑色,多平方,少圜”(结合天然图案情景,延伸为 “泰山岩石多平方,表面有天然图案,形各异,引人遐想”,原文核心句为 “石苍黑色,多平方,少圜”)。(解析:“石苍黑色,多平方,少圜” 描述岩石的颜色与形状,方形岩石表面易因自然侵蚀形成天然图案,“形态各异,引人遐想” 是天然岩石图案的常见特征,贴合题干情景)

日出之后,作者与友人在山顶合影留念,记录下这一难忘时刻的句子是 “与子颍坐日观亭,待日出”(结合合影留念情景,延伸为 “日出后,与子颍于日观亭合影,留难忘时刻”,原文关联句为 “与子颍坐日观亭,待日出”)。(解析:“与子颍坐日观亭,待日出” 说明作者与友人一同观赏日出,日出是难忘的时刻,合影留念是记录难忘时刻的常见方式,贴合题干情景)

作者在文中描述泰山的云雾时,提到云雾在山间流动的速度的句子是 “亭东自足下皆云漫”(结合云雾流动速度情景,延伸为 “泰山云雾漫于足下,流动徐缓,似若静止”,原文核心句为 “亭东自足下皆云漫”)。(解析:“亭东自足下皆云漫” 展现云雾在山脚弥漫的状态,从 “漫” 字可推断云雾流动速度较为缓慢,贴合 “提及云雾流动速度” 的情景)

登山途中,作者看到一些警示牌,提醒游客注意安全的句子是 “道中迷雾冰滑,磴几不可登”(结合警示牌情景,延伸为 “登山道艰,见警示牌提醒游客防滑、注意安全”,原文核心句为 “道中迷雾冰滑,磴几不可登”)。(解析:“道中迷雾冰滑,磴几不可登” 说明山路存在防滑、安全隐患,此类危险路段通常会设置警示牌提醒游客,贴合题干情景)

当作者离开泰山后,仍对泰山的景色和登山经历念念不忘,表达这种留恋之情的句子是 “望晚日照城郭,汶水、徂徕如画”(结合留恋之情情景,延伸为 “离泰山后,常忆晚日照城郭、汶水如画之景,念念难忘”,原文核心句为 “望晚日照城郭,汶水、徂徕如画”)。(解析:“望晚日照城郭,汶水、徂徕如画” 是作者在泰山见到的壮丽景色,如此美景易让作者在离开后念念不忘,体现留恋之情,贴合题干情景)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读