重庆市长寿川维中学校2024-2025学年七年级下学期期中考试历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 重庆市长寿川维中学校2024-2025学年七年级下学期期中考试历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 123.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-29 14:57:35 | ||

图片预览

文档简介

重庆市长寿川维中学校2024-2025学年七年级下学期期中历史试题

一、选择题

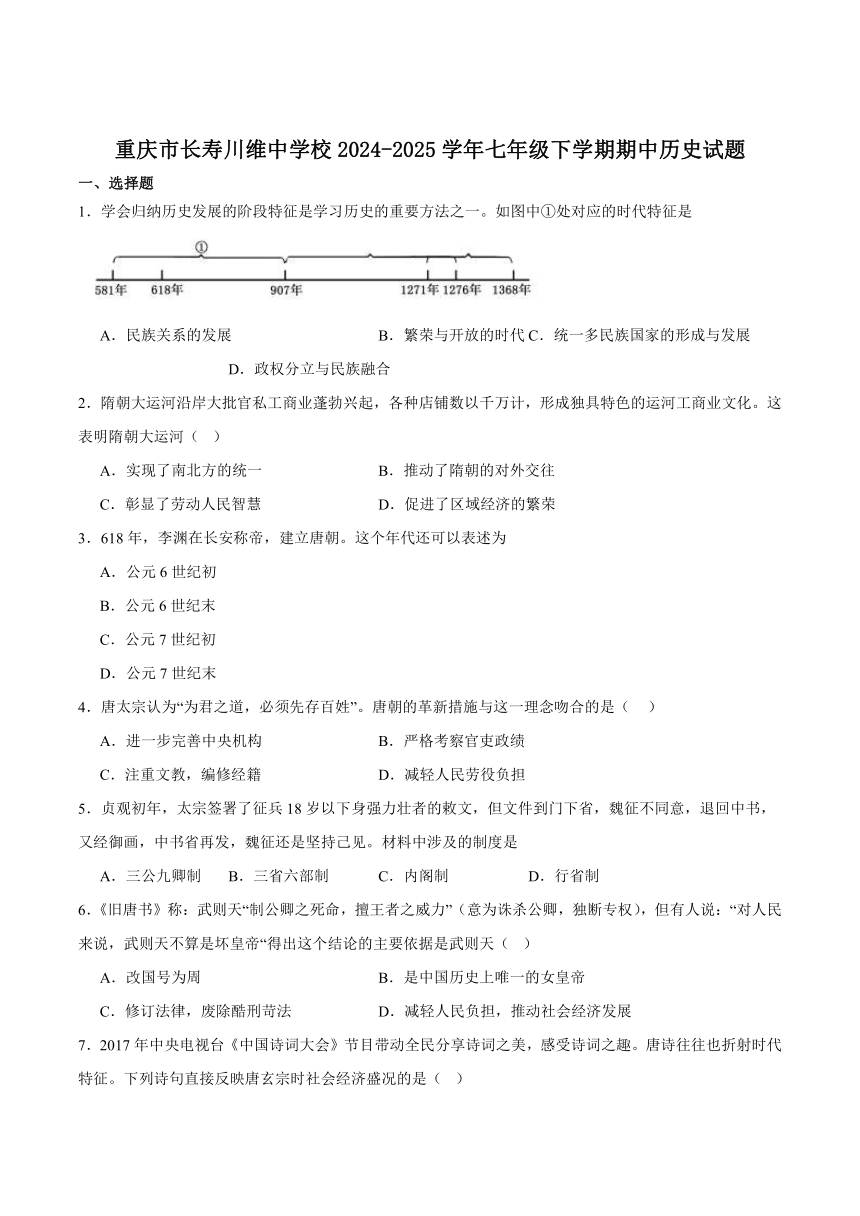

1.学会归纳历史发展的阶段特征是学习历史的重要方法之一。如图中①处对应的时代特征是

A.民族关系的发展 B.繁荣与开放的时代 C.统一多民族国家的形成与发展 D.政权分立与民族融合

2.隋朝大运河沿岸大批官私工商业蓬勃兴起,各种店铺数以千万计,形成独具特色的运河工商业文化。这表明隋朝大运河( )

A.实现了南北方的统一 B.推动了隋朝的对外交往

C.彰显了劳动人民智慧 D.促进了区域经济的繁荣

3.618年,李渊在长安称帝,建立唐朝。这个年代还可以表述为

A.公元6世纪初

B.公元6世纪末

C.公元7世纪初

D.公元7世纪末

4.唐太宗认为“为君之道,必须先存百姓”。唐朝的革新措施与这一理念吻合的是( )

A.进一步完善中央机构 B.严格考察官吏政绩

C.注重文教,编修经籍 D.减轻人民劳役负担

5.贞观初年,太宗签署了征兵18岁以下身强力壮者的敕文,但文件到门下省,魏征不同意,退回中书,又经御画,中书省再发,魏征还是坚持己见。材料中涉及的制度是

A.三公九卿制 B.三省六部制 C.内阁制 D.行省制

6.《旧唐书》称:武则天“制公卿之死命,擅王者之威力”(意为诛杀公卿,独断专权),但有人说:“对人民来说,武则天不算是坏皇帝“得出这个结论的主要依据是武则天( )

A.改国号为周 B.是中国历史上唯一的女皇帝

C.修订法律,废除酷刑苛法 D.减轻人民负担,推动社会经济发展

7.2017年中央电视台《中国诗词大会》节目带动全民分享诗词之美,感受诗词之趣。唐诗往往也折射时代特征。下列诗句直接反映唐玄宗时社会经济盛况的是( )

A.忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室 B.故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州

C.日本晁衡辞帝都,征帆一片绕蓬壶 D.千歌万舞不可数,就中最爱霓裳舞

8.晚唐孟棨提到杜甫时曾言“杜逢禄山之难,流离陇蜀,毕陈于诗,推见至隐,殆无遗事,故当时号为诗史”。材料中的“禄山之难”指的是( )

A.黄巾起义 B.安史之乱 C.黄巢起义 D.陈桥兵变

9.有一种史学观点认为:宋朝某项政策的实行,使得中国人丧失了汉朝“犯我强汉者,虽远必诛”的尚武精神,以至其在与辽、西夏、金等少数民族政权的战争中屡屡败北。这项政策应该是( )

A.重农抑商 B.重武轻文 C.和亲会盟 D.崇文抑武

10.1069年神宗任命王安石为参知政事,开始改革。但是,青苗法限制了官僚特权,王安石变法失败的根本原因是( )

A.新法触动大官僚、大地主利益 B.变法措施在实施中流于形式

C.宋神宗大力支持反对派 D.王安石未得到宋神宗的支持

11.某班级参加学校的艺术节活动,他们演出的节目是南宋著名抗金名将的词作《满江红·怒发冲冠》,该节目歌颂的英雄是( )

A.岳飞 B.郑成功 C.文天祥 D.张骞

12.《中国通史4·辽西夏金元》写道,“双方进一步确定西以大散关、东以淮河为界,金宋疆域从此稳定下来。此后的40年间,双方再也没有发生过大的战事”。材料说明宋金和议( )

A.促进了南北经济的发展 B.消除了双方之间的矛盾

C.维护了双方边界的和平 D.增加了双方人民的负担

13.下列事件按发生的先后顺序排列,正确的是

①蒙古灭金

②蒙古灭西夏

③南宋灭亡

④元朝建立

A.①②③④

B.②①③④

C.②①④③

D.①④②③

14.“都省(中书省)握天下之机,十省分天下之治。”材料反映的制度始于( )

A.隋朝 B.唐朝 C.宋朝 D.元朝

15.台湾自古以来就是中国领土不可分割的一部分,我国很早就对台湾进行行政管辖。其中在元朝时期设立管辖台湾地区的行政机构是( )

A.中书省 B.北庭都元帅府 C.澎湖巡检司 D.宣政院

二、综合题

16.材料一:

①苏湖熟,天下足。

——宋代谚语

②国家根本,仰给东南。

——摘自[元]脱脱等撰《宋史》

③夜市直至三更尽,才五更又复开张。

——摘自[宋]孟元老《东京梦华录》

④今朝半醉归草市,指点青帘上酒楼。

——摘自[宋]陆游《杂赋》

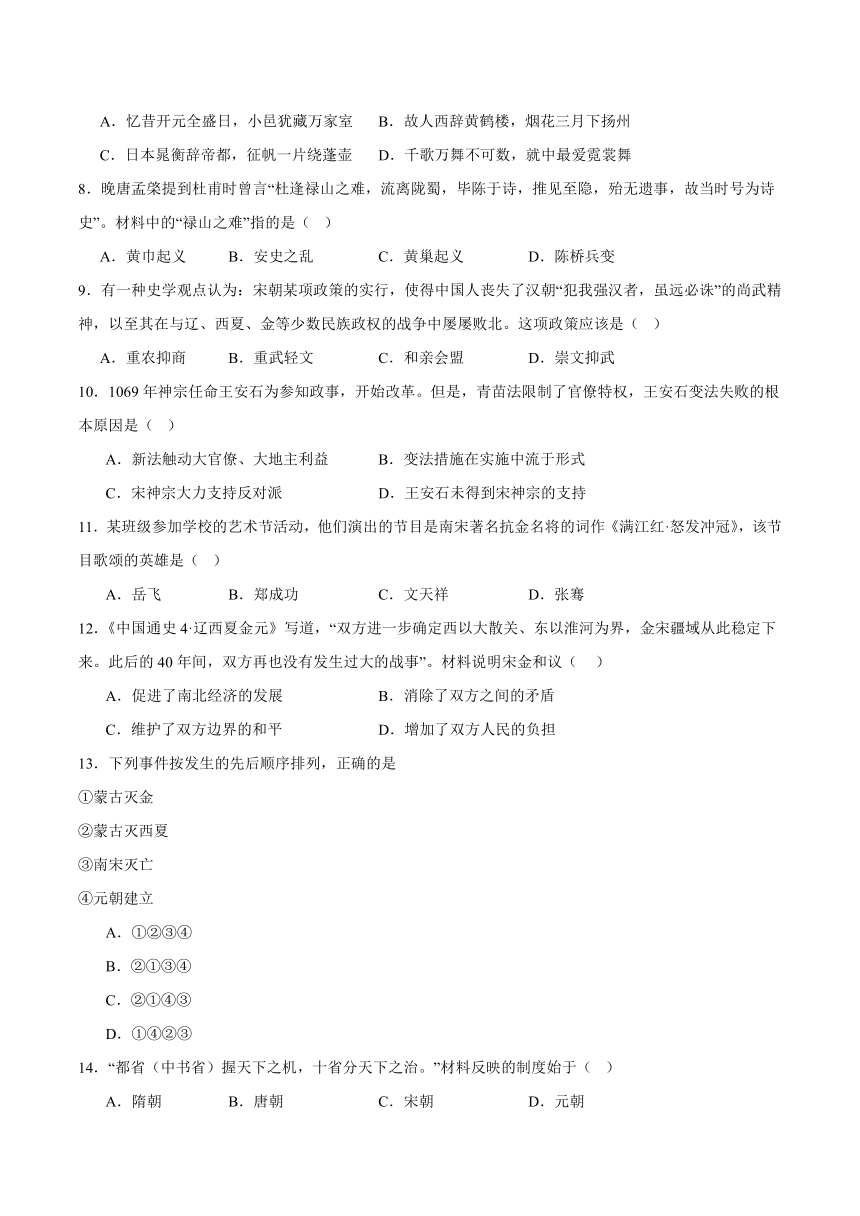

材料二:

材料三:南方土地肥沃,气候温暖湿润,还有丰富的资源。东晋南朝时,牛耕技术在南方逐渐普遍,唐代劳动人民发明了曲型……从东汉末年开始,北方黄河流域屡遭战乱而南方地区相对安定,接纳了大量的北方流民。(安史之乱后)北方人口大量南移,使黄河流域在全国总人口中的比重由战乱前的60%降到37%。长江流域……首次成为中国人口的重心。人口的大量增加为江南经济注入新的力量。

——据齐涛主编《中国古代经济史》整理

(1)根据材料一判断以下表述:正确反映材料信息的,请在对应题号后的括号内填“正确”;违背了材料所表述的意思的,请在对应题号后的括号内填“错误”:是材料没有涉及的,请在对应题号后的括号内填“不涉及”。

A材料①②说明政府的粮食供应和财政收入都主要依靠江南地区。

B材料③④说明经商受时间限制,但已突破了坊和市的界限。

C材料反映出宋代对外贸易税收所得,在政府财政收入中占有重要地位。

(2)唐朝农业生产工具有很大改进。请写出图A和图B名称?

(3)根据材料三,归纳中国古代南方经济发展的原因?

17.历史上的民族交往与交融,促进了中华民族多元一体格局的形成,一部中华民族史就是一部各民族团结凝聚、共同奋进的历史。阅读材料,回答问题。

材料一:唐朝政府与边疆地区突厥、回纥、吐蕃、南诏、渤海等地方政权都保持着良好关系。唐蕃之间和亲,还数次会盟;唐朝封骨力裴罗为怀仁可汗,封大祚荣为渤海郡王。唐朝的边疆管理机构主要是大都护府、都督府、羁縻州,都督府都督、羁縻州刺史由各民族首领担任,由大都护府直接管辖,上统于中央政府。

——摘编自马大正《中国古代的边疆政策与边疆治理》

材料二:唐太宗处理民族关系方面有一套比较成熟的办法。最为重要的一点就是与他们真心相待,与他们建立了深厚感情,赢得了他们的爱戴。他与少数民族上层人物建立了亦君亦友的关系,既是国君,又是朋友。由此保证了民族关系良性运行。

——摘编自崔明德《中国民族关系十讲》

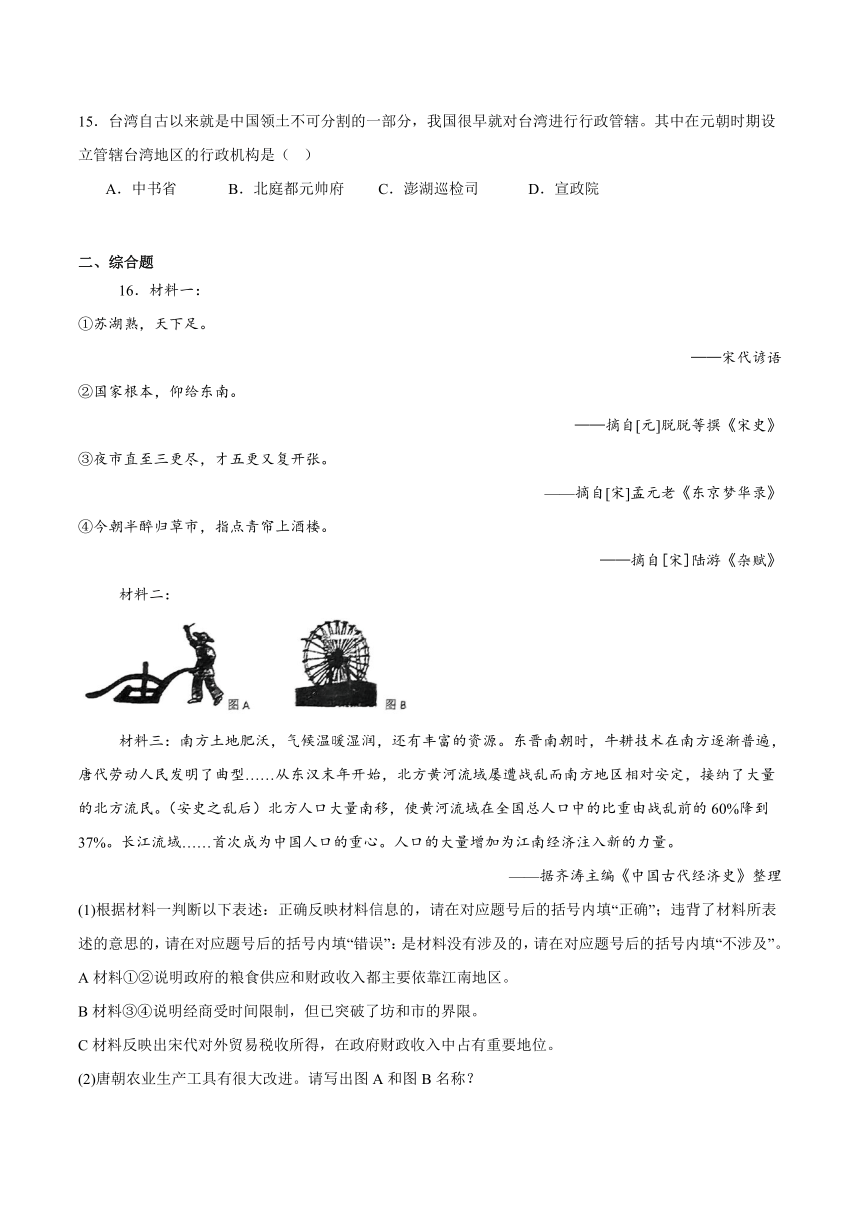

材料三:下图是两宋时期政权并立示意图:

材料四:在宋之时,见胡服、闻胡语者犹以为怪……至于元,百年之间,四海之内,起居、饮食、声音、器用,皆化而同之。

——方孝孺《后正统论》

(1)以下表述是从材料一中得出的,请在对应题号后的括号内填“正确”;违背了材料一所表述的意思,请在对应题号后的括号内填“错误”。

A.唐朝时,政府与边疆地区政权保持良好关系,民族交往与交融加强。

B.唐封骨力裴罗为渤海郡王,以渤海为号。

(2)据材料二,唐太宗处理民族关系方面有一套“比较成熟的办法”是指实行了怎样的民族政策??唐太宗赢得了周边各族的爱戴,被各族尊奉为什么?

(3)请写出材料三图中的①、②分别代表的政权?依据示意图指出该阶段的历史发展趋势?

(4)材料四反映了元朝时期的什么历史现象?结合所学知识回答,元朝时期形成的新民族是什么?

(5)综合上述材料及所学知识,你认为唐宋元时期的民族发展对我们当今处理民族关系有何启示?

18.和谐是人类永恒的追求。隋唐和宋元时期的各种制度和政策,对我们今天建设和谐社会,依然有着很多可以借鉴的地方。七年级1班的历史学习小组围绕“和谐”这一主题,设计了以下探究任务,邀你一起来完成。

【社会制度和谐】

材料一:这一制度是中国古代通过考试选拔官吏的制度。它的确立标志着政府开始正式介入招生过程,并且考生无论出身高低,都可以自由报考参加公开考试。这一制度的出现打破了魏晋以来官员主要从高门权贵子弟中选拔的局面,使得许多出身低微但有真才实学的人也能够有机会参与国家治理。

——杨齐富《科举制度与近代文化》

【君臣关系和谐】

材料二:夫以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失,朕尝此三镜以防已过。

——《贞观政要·论任贤》

【国家交往和谐】

材料三:唐代中国,经济繁荣,社会稳定,国力强盛。唐文化融合域外文化,深为当时世界各国人民所向往……唐朝把域外文化带入唐土,又把大唐文化传播四方,促进了中外文化大交流。

——摘编自王介南《中外文化交流史》

【塑造社会和谐】

材料四:“民惟邦本,本固邦宁。”民生是人民幸福之基、社会和谐之本,民生连着民心、民心凝聚民力,做好保障和改善民生工作,事关群众福祉和社会和谐稳定。

——《习近平总书记系列重要讲话读本》

(1)材料一中的制度是什么制度?该制度正式诞生的标志是什么?根据材料指出这一制度的特点?结合材料和所学知识,简述该制度的影响?

(2)材料二中“以人为镜,可以明得失”表明唐太宗善于任用贤才和虚心纳谏,请说出两位被他重用的贤才?结合所学知识,历史上把唐太宗统治时期出现的治世局面称为什么?

(3)根据材料三并结合所学知识,列举一例唐朝对外交往的具体史实?

(4)结合上述材料和所学知识,你认为如何才能构建和谐社会?

参考答案

1.B

2.D

3.C

4.D

5.B

6.D

7.A

8.B

9.D

10.A

11.A

12.C

13.C

14.D

15.C

16.(1)A:正确

B:错误

C:不涉及

(2)图A:曲辕犁

图B:筒车

(3)原因:南方自然条件优越;生产工具的进步;南方相对安定;北方人口南迁。

17.(1)正确;错误

(2)开明的民族政策;天可汗

(3)辽;金;走向统一

(4)

民族融合;回族

(5)坚持民族平等、民族团结和各民族共同繁荣的基本原则,保障各民族的合法权益;推行开明、包容的民族政策,促进各民族之间相互交流、相互学习。

18.(1)

科举制度;隋炀帝设立进士科;特点:分科考试、自由报考、按成绩选拔;影响:扩大了选官范围,促进了社会阶层流动,加强了中央集权,推动了文化教育发展。

(2)

魏征、房玄龄(或杜如晦等);贞观之治。

(3)

鉴真东渡日本传播唐文化(或玄奘西行天竺取经、日本遣唐使来华等)。

(4)

完善人才选拔制度,注重民生,加强对外交流,统治者善于纳谏用人等。

一、选择题

1.学会归纳历史发展的阶段特征是学习历史的重要方法之一。如图中①处对应的时代特征是

A.民族关系的发展 B.繁荣与开放的时代 C.统一多民族国家的形成与发展 D.政权分立与民族融合

2.隋朝大运河沿岸大批官私工商业蓬勃兴起,各种店铺数以千万计,形成独具特色的运河工商业文化。这表明隋朝大运河( )

A.实现了南北方的统一 B.推动了隋朝的对外交往

C.彰显了劳动人民智慧 D.促进了区域经济的繁荣

3.618年,李渊在长安称帝,建立唐朝。这个年代还可以表述为

A.公元6世纪初

B.公元6世纪末

C.公元7世纪初

D.公元7世纪末

4.唐太宗认为“为君之道,必须先存百姓”。唐朝的革新措施与这一理念吻合的是( )

A.进一步完善中央机构 B.严格考察官吏政绩

C.注重文教,编修经籍 D.减轻人民劳役负担

5.贞观初年,太宗签署了征兵18岁以下身强力壮者的敕文,但文件到门下省,魏征不同意,退回中书,又经御画,中书省再发,魏征还是坚持己见。材料中涉及的制度是

A.三公九卿制 B.三省六部制 C.内阁制 D.行省制

6.《旧唐书》称:武则天“制公卿之死命,擅王者之威力”(意为诛杀公卿,独断专权),但有人说:“对人民来说,武则天不算是坏皇帝“得出这个结论的主要依据是武则天( )

A.改国号为周 B.是中国历史上唯一的女皇帝

C.修订法律,废除酷刑苛法 D.减轻人民负担,推动社会经济发展

7.2017年中央电视台《中国诗词大会》节目带动全民分享诗词之美,感受诗词之趣。唐诗往往也折射时代特征。下列诗句直接反映唐玄宗时社会经济盛况的是( )

A.忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室 B.故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州

C.日本晁衡辞帝都,征帆一片绕蓬壶 D.千歌万舞不可数,就中最爱霓裳舞

8.晚唐孟棨提到杜甫时曾言“杜逢禄山之难,流离陇蜀,毕陈于诗,推见至隐,殆无遗事,故当时号为诗史”。材料中的“禄山之难”指的是( )

A.黄巾起义 B.安史之乱 C.黄巢起义 D.陈桥兵变

9.有一种史学观点认为:宋朝某项政策的实行,使得中国人丧失了汉朝“犯我强汉者,虽远必诛”的尚武精神,以至其在与辽、西夏、金等少数民族政权的战争中屡屡败北。这项政策应该是( )

A.重农抑商 B.重武轻文 C.和亲会盟 D.崇文抑武

10.1069年神宗任命王安石为参知政事,开始改革。但是,青苗法限制了官僚特权,王安石变法失败的根本原因是( )

A.新法触动大官僚、大地主利益 B.变法措施在实施中流于形式

C.宋神宗大力支持反对派 D.王安石未得到宋神宗的支持

11.某班级参加学校的艺术节活动,他们演出的节目是南宋著名抗金名将的词作《满江红·怒发冲冠》,该节目歌颂的英雄是( )

A.岳飞 B.郑成功 C.文天祥 D.张骞

12.《中国通史4·辽西夏金元》写道,“双方进一步确定西以大散关、东以淮河为界,金宋疆域从此稳定下来。此后的40年间,双方再也没有发生过大的战事”。材料说明宋金和议( )

A.促进了南北经济的发展 B.消除了双方之间的矛盾

C.维护了双方边界的和平 D.增加了双方人民的负担

13.下列事件按发生的先后顺序排列,正确的是

①蒙古灭金

②蒙古灭西夏

③南宋灭亡

④元朝建立

A.①②③④

B.②①③④

C.②①④③

D.①④②③

14.“都省(中书省)握天下之机,十省分天下之治。”材料反映的制度始于( )

A.隋朝 B.唐朝 C.宋朝 D.元朝

15.台湾自古以来就是中国领土不可分割的一部分,我国很早就对台湾进行行政管辖。其中在元朝时期设立管辖台湾地区的行政机构是( )

A.中书省 B.北庭都元帅府 C.澎湖巡检司 D.宣政院

二、综合题

16.材料一:

①苏湖熟,天下足。

——宋代谚语

②国家根本,仰给东南。

——摘自[元]脱脱等撰《宋史》

③夜市直至三更尽,才五更又复开张。

——摘自[宋]孟元老《东京梦华录》

④今朝半醉归草市,指点青帘上酒楼。

——摘自[宋]陆游《杂赋》

材料二:

材料三:南方土地肥沃,气候温暖湿润,还有丰富的资源。东晋南朝时,牛耕技术在南方逐渐普遍,唐代劳动人民发明了曲型……从东汉末年开始,北方黄河流域屡遭战乱而南方地区相对安定,接纳了大量的北方流民。(安史之乱后)北方人口大量南移,使黄河流域在全国总人口中的比重由战乱前的60%降到37%。长江流域……首次成为中国人口的重心。人口的大量增加为江南经济注入新的力量。

——据齐涛主编《中国古代经济史》整理

(1)根据材料一判断以下表述:正确反映材料信息的,请在对应题号后的括号内填“正确”;违背了材料所表述的意思的,请在对应题号后的括号内填“错误”:是材料没有涉及的,请在对应题号后的括号内填“不涉及”。

A材料①②说明政府的粮食供应和财政收入都主要依靠江南地区。

B材料③④说明经商受时间限制,但已突破了坊和市的界限。

C材料反映出宋代对外贸易税收所得,在政府财政收入中占有重要地位。

(2)唐朝农业生产工具有很大改进。请写出图A和图B名称?

(3)根据材料三,归纳中国古代南方经济发展的原因?

17.历史上的民族交往与交融,促进了中华民族多元一体格局的形成,一部中华民族史就是一部各民族团结凝聚、共同奋进的历史。阅读材料,回答问题。

材料一:唐朝政府与边疆地区突厥、回纥、吐蕃、南诏、渤海等地方政权都保持着良好关系。唐蕃之间和亲,还数次会盟;唐朝封骨力裴罗为怀仁可汗,封大祚荣为渤海郡王。唐朝的边疆管理机构主要是大都护府、都督府、羁縻州,都督府都督、羁縻州刺史由各民族首领担任,由大都护府直接管辖,上统于中央政府。

——摘编自马大正《中国古代的边疆政策与边疆治理》

材料二:唐太宗处理民族关系方面有一套比较成熟的办法。最为重要的一点就是与他们真心相待,与他们建立了深厚感情,赢得了他们的爱戴。他与少数民族上层人物建立了亦君亦友的关系,既是国君,又是朋友。由此保证了民族关系良性运行。

——摘编自崔明德《中国民族关系十讲》

材料三:下图是两宋时期政权并立示意图:

材料四:在宋之时,见胡服、闻胡语者犹以为怪……至于元,百年之间,四海之内,起居、饮食、声音、器用,皆化而同之。

——方孝孺《后正统论》

(1)以下表述是从材料一中得出的,请在对应题号后的括号内填“正确”;违背了材料一所表述的意思,请在对应题号后的括号内填“错误”。

A.唐朝时,政府与边疆地区政权保持良好关系,民族交往与交融加强。

B.唐封骨力裴罗为渤海郡王,以渤海为号。

(2)据材料二,唐太宗处理民族关系方面有一套“比较成熟的办法”是指实行了怎样的民族政策??唐太宗赢得了周边各族的爱戴,被各族尊奉为什么?

(3)请写出材料三图中的①、②分别代表的政权?依据示意图指出该阶段的历史发展趋势?

(4)材料四反映了元朝时期的什么历史现象?结合所学知识回答,元朝时期形成的新民族是什么?

(5)综合上述材料及所学知识,你认为唐宋元时期的民族发展对我们当今处理民族关系有何启示?

18.和谐是人类永恒的追求。隋唐和宋元时期的各种制度和政策,对我们今天建设和谐社会,依然有着很多可以借鉴的地方。七年级1班的历史学习小组围绕“和谐”这一主题,设计了以下探究任务,邀你一起来完成。

【社会制度和谐】

材料一:这一制度是中国古代通过考试选拔官吏的制度。它的确立标志着政府开始正式介入招生过程,并且考生无论出身高低,都可以自由报考参加公开考试。这一制度的出现打破了魏晋以来官员主要从高门权贵子弟中选拔的局面,使得许多出身低微但有真才实学的人也能够有机会参与国家治理。

——杨齐富《科举制度与近代文化》

【君臣关系和谐】

材料二:夫以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失,朕尝此三镜以防已过。

——《贞观政要·论任贤》

【国家交往和谐】

材料三:唐代中国,经济繁荣,社会稳定,国力强盛。唐文化融合域外文化,深为当时世界各国人民所向往……唐朝把域外文化带入唐土,又把大唐文化传播四方,促进了中外文化大交流。

——摘编自王介南《中外文化交流史》

【塑造社会和谐】

材料四:“民惟邦本,本固邦宁。”民生是人民幸福之基、社会和谐之本,民生连着民心、民心凝聚民力,做好保障和改善民生工作,事关群众福祉和社会和谐稳定。

——《习近平总书记系列重要讲话读本》

(1)材料一中的制度是什么制度?该制度正式诞生的标志是什么?根据材料指出这一制度的特点?结合材料和所学知识,简述该制度的影响?

(2)材料二中“以人为镜,可以明得失”表明唐太宗善于任用贤才和虚心纳谏,请说出两位被他重用的贤才?结合所学知识,历史上把唐太宗统治时期出现的治世局面称为什么?

(3)根据材料三并结合所学知识,列举一例唐朝对外交往的具体史实?

(4)结合上述材料和所学知识,你认为如何才能构建和谐社会?

参考答案

1.B

2.D

3.C

4.D

5.B

6.D

7.A

8.B

9.D

10.A

11.A

12.C

13.C

14.D

15.C

16.(1)A:正确

B:错误

C:不涉及

(2)图A:曲辕犁

图B:筒车

(3)原因:南方自然条件优越;生产工具的进步;南方相对安定;北方人口南迁。

17.(1)正确;错误

(2)开明的民族政策;天可汗

(3)辽;金;走向统一

(4)

民族融合;回族

(5)坚持民族平等、民族团结和各民族共同繁荣的基本原则,保障各民族的合法权益;推行开明、包容的民族政策,促进各民族之间相互交流、相互学习。

18.(1)

科举制度;隋炀帝设立进士科;特点:分科考试、自由报考、按成绩选拔;影响:扩大了选官范围,促进了社会阶层流动,加强了中央集权,推动了文化教育发展。

(2)

魏征、房玄龄(或杜如晦等);贞观之治。

(3)

鉴真东渡日本传播唐文化(或玄奘西行天竺取经、日本遣唐使来华等)。

(4)

完善人才选拔制度,注重民生,加强对外交流,统治者善于纳谏用人等。

同课章节目录