第15课 国共的十年对峙 学案 (4)

文档属性

| 名称 | 第15课 国共的十年对峙 学案 (4) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-08-08 15:01:38 | ||

图片预览

文档简介

第15课 国共的十年对峙

学案

[课标要求] 1.概述国共十年对峙时期中国共产党领导的新民主主义革命的史实。2.认识其伟大历史意义。

一、南昌起义

1.背景

中共从__________失败的惨痛教训里,认识到掌握______的重要性,决定将当时掌握的武装力量集中在______附近,以便发动起义。

2.过程

(1)时间:______年8月1日。

(2)领导人:________、贺龙等。

(3)结果:①占领______,起义______。②南下受挫:一部分在朱德、______的带领下,转战______,坚持斗争;另一部分,进入________与当地农民军会合。

3.影响

(1)打响了武装反抗________反动派的第一枪。

(2)标志着______独立领导武装斗争、创建____________和________________的开始。

思考1 从国民大革命的失败中,中共得到了哪些经验教训?

二、土地革命

1.背景

(1)“八七”会议:①时间:______年8月7日。②内容:清算了________的右倾错误,确定开展__________和武装反抗______________的总方针,决定______时节发动武装起义。③意义:给处于______紊乱、______涣散中的中共指明了前进的方向。

(2)秋收起义:①时间:1927年9月。②领导:________。③概况:进攻______受挫,改向敌人防守薄弱的______进军。④结果:10月创建中国第一个农村革命根据地——______________________。

2.土地革命

(1)范围:在____________。

(2)内容:打土豪,________,废除封建剥削,开展__________。

3.根据地建设

(1)指导思想:毛泽东的“______________”思想,即武装斗争、__________和根据地建设。

(2)表现:①经济建设:________领导革命根据地军民进行经济建设,发展生产,粉碎了__________的经济封锁,巩固了红色政权。到______年夏天,全国建立起十几块农村革命根据地,革命武装力量达到十万人。②武装斗争:__________、________领导红军粉碎三次大规模的“围剿”,使根据地得到巩固和发展。③政权建设:1931年11月,______________________中央政府成立,选举________为临时中央政府主席,______为中央革命军事委员会主席,定都江西______。

思考2 中国革命必须走农村包围城市,最后夺取全国革命胜利的道路,即工农武装割据道路的原因是什么?

三、红军长征

1.原因

(1)军事上:第____次反“围剿”的失利。

(2)政治上:李德、博古等指挥上的“左”倾冒险主义错误。

2.过程

(1)开始:1934年10月,中央机关和红军从江西瑞金出发,开始长征。

(2)初期:损失过半,处于危险之中。

(3)转折——______会议:①时间:______年1月。②内容:纠正______等人的“左”倾军事路线错误,肯定________的正确军事主张;选举________为政治局常委,取消博古、李德的军事指挥权。③意义:遵义会议结束了____________在中央的统治,事实上确立了以________为核心的党中央的正确领导,成为党的历史上一个生死攸关的转折点。

(4)胜利:1935年10月,中央红军到达陕北________,与当地红军会师。1936年10月,红一方面军与红二方面军、红四方面军在甘肃______会师,长征胜利结束。

3.意义

(1)粉碎了国民党军队的“______”,使中国革命转危为安。

(2)红军长征中播下了革命的种子,铸就了伟大的______精神,成为激励党和人民继续前进的巨大动力。

(3)红军长征一结束,______新局面就开始了。

思考3 长征精神的主要内涵有哪些?

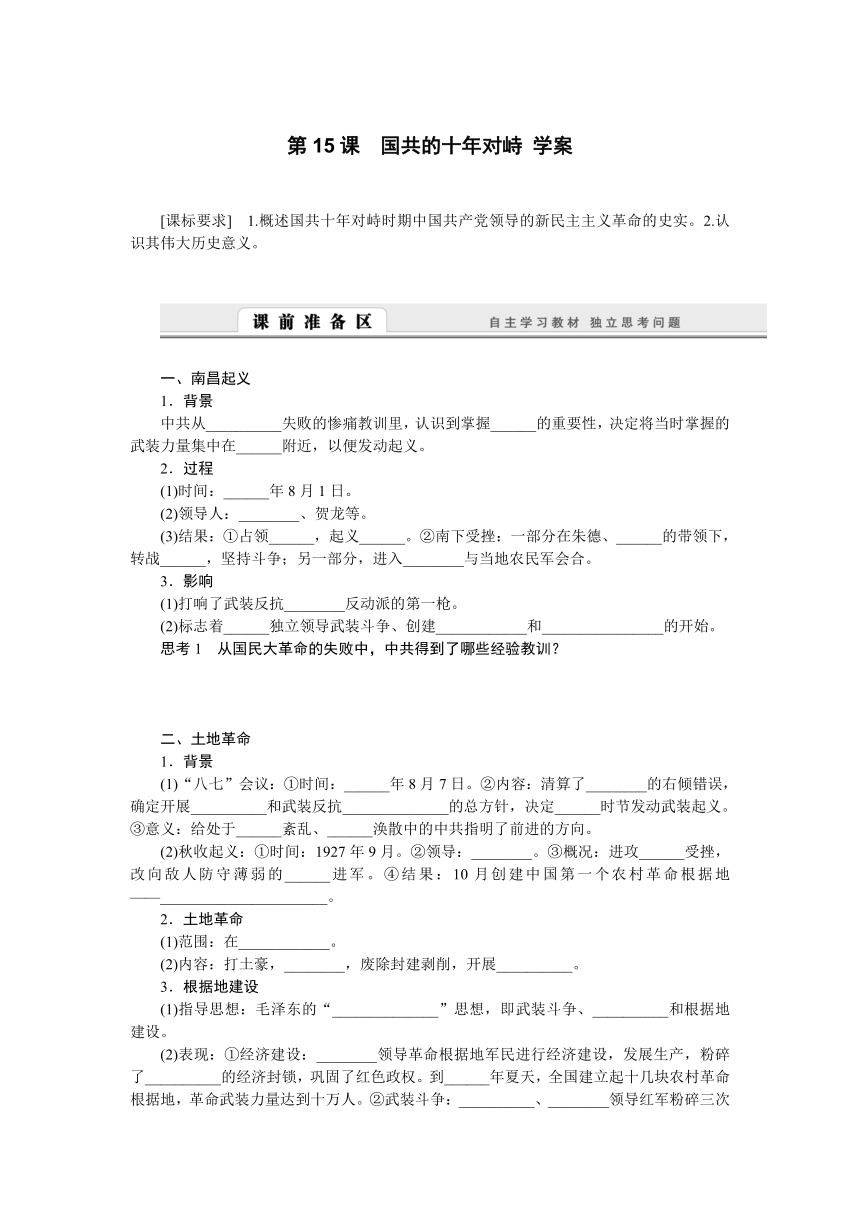

探究一 工农武装割据

1.材料 如下图。

问题 结合材料,分析工农武装割据的含义及内容之间的关系。

2.材料 美国一位历史学家说:“共产党的大多数领导人被蒋介石杀害,但有些人逃进了华南山区。他们的领导人之一是毛泽东,毛泽东这时无视莫斯科的第三国际,制定出新的革命策略。”

问题 毛泽东之所以能“制定出新的革命策略”,其原因有哪些?

3.材料

八一南昌起义

八七会议会址

湘赣边秋收起义爆发

上井冈山建立革命根据地

问题 大革命失败后,中共是怎样开创以农村包围城市,最后夺取全国胜利的正确革命道路的?

探究二 长征

阅读下列材料:

材料一 西江月·井冈山(1928年秋)

山下旌旗在望,山头鼓角相闻。敌军围困万千重,我自岿然不动。

早已森严壁垒,更加众志成城。黄洋界上炮声隆,报道敌军宵遁。

材料二 七律·长征(1935年10月)

红军不怕远征难,万水千山只等闲。五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

问题 中共在新民主主义革命时期的两次扭转危机的历史性转变是什么?从中我们得到哪些启示?

史料文本

遵义会议会址

信息 本图为遵义会议的会址,1935年1月,中共中央在遵义召开政治局扩大会议。

方法 观察历史遗址图片要注意与教材相关历史知识相联系。

价值 遵义会议遗址是重大历史事件的历史见证,具有重要的纪念意义,也是对学生进行爱国主义教育的基地和红色旅游的胜地。本图片常用于对“遵义会议”等相关历史知识的考查。

【答案解析】

课前准备区

一、1.国民革命 军队 南昌

2.(1)1927 (2)周恩来 (3)①南昌 成功 ②陈毅 湘南 海陆丰

3.(1)国民党 (2)中共 人民军队 武装夺取政权

二、1.(1)①1927 ②陈独秀 土地革命

国民党统治 秋收 ③思想 组织 (2)②毛泽东 ③长沙 山区 ④井冈山革命根据地

2.(1)革命根据地 (2)分田地 土地革命

3.(1)工农武装割据 土地革命

(2)①毛泽东 国民政府 1930 ②毛泽东 朱德 ③中华苏维埃共和国临时 毛泽东 朱德 瑞金

三、1.(1)五

2.(3)遵义 ①1935 ②博古 毛泽东

毛泽东 ③“左”倾错误 毛泽东 (4)吴起镇 会宁

3.(1)围剿 (2)长征 (3)革命

思考

1.(1)必须掌握革命的领导权。

(2)必须掌握武装。

2.(1)是由中国半殖民地半封建社会的国情决定的;(2)从力量对比上看,城市敌人力量强大,农村敌人力量弱小;(3)中国是一个农业国,农民占人口的大多数,农民是可靠的革命同盟军。

3.长征精神集中体现为:革命理想高于天的忘我献身精神;敢于战胜一切敌人而不被敌人所屈服的革命英雄主义精神;顾全大局,紧密团结的集体主义精神;与人民群众生死相依、患难与共的为人民服务精神;坚忍不拔、百折不挠的艰苦奋斗精神;一切从实际出发,坚持自己道路的求实精神。

课堂活动区

探究一

1.(1)含义:“工农武装割据”理论是毛泽东及时总结井冈山斗争的经验,根据中国的特殊国情,从理论上提出的建立农村革命根据地,以农村包围城市,最后夺取城市的一条革命道路。

(2)关系:毛泽东认为红色政权的存在和发展,必须在中国共产党的领导下,把武装斗争、土地革命和根据地建设结合起来。三者是紧密相连,互相依存,缺一不可的。武装斗争是中国民主革命的主要斗争形式;土地革命是中国民主革命的根本内容;根据地建设是武装斗争和土地革命的依托,否则两者无法开展。三者构成了一个稳定的三角关系。

2.(1)中国是一个半殖民地半封建社会的国家,政治经济发展极不平衡。

(2)国民革命在广大人民群众中有深刻的影响,全国农村人口占大多数,易于组织发动。

(3)农村中敌人统治力量薄弱,城市中敌人的力量相对强大。

(4)只有坚持武装斗争、土地革命与根据地建设三者相结合的道路,发展革命势力,才能最终取得革命胜利。

3.(1)南昌起义开创了中共独立领导武装斗争,夺取政权的新局面。

(2)“八七会议”确定了开展土地革命和武装反抗国民党反动派的总方针,给中国共产党指明了新的出路。

(3)1927年10月,毛泽东率领工农革命军到达井冈山地区。经过近半年的努力,创建了井冈山革命根据地,点燃了“工农武装割据”的星星之火。

(4)1930年夏,全国建立起大小十几块农村革命根据地,革命武装达到10万人。井冈山的星星之火,发展成为燎原之势。

(5)在革命根据地开展土地革命,粉碎敌人三次反革命“围剿”,1931年成立中华苏维埃临时政府,工农武装割据局面形成。

探究二

(1)两次扭转危机的历史性转变

①大革命失败后到开创农村革命根据地。1927年,国民大革命失败后,先进的中共党人,面对失败奋起抗争,通过南昌起义、“八七”会议、秋收起义等,开始纠正右倾机会主义路线,工作重心转向敌人力量比较薄弱的农村,创建根据地,开展土地革命,拉开转变危机的序幕,找到了中国革命正确的道路,到1930年,农村革命根据地的迅速发展,标志着危机过去,转变完成。

②红军在第五次反“围剿”失利后,被迫进行战略转移。1935年遵义会议的召开标志着党由幼稚走向成熟,是党的历史上生死攸关的转折点,是党扭转时局的关键。在长征途中制订了抗日民族统一战线策略,全面抗战爆发后,国共合作实现共赴国难,胜利地完成了第二次历史性转变。

(2)启示

①中国革命的胜利,必须以马克思列宁主义为指导,那种脱离实际,照抄外国经验的教条主义,或者只凭主观热情而急于求成的做法都是错误的。

②虽然中共在指导思想上由于“左”倾错误而导致革命遭受严重挫折,但党能依靠自身力量来纠正各种错误,特别是在民族矛盾和国内阶级矛盾错综复杂的情况下,能准确把握形势,提出正确的政策和策略。

(3)这两次历史性转变还说明,毛泽东是伟大的马克思主义者,他将中国革命实践与马列主义相结合,发展了马克思主义,对中国革命作出了巨大贡献。

学案

[课标要求] 1.概述国共十年对峙时期中国共产党领导的新民主主义革命的史实。2.认识其伟大历史意义。

一、南昌起义

1.背景

中共从__________失败的惨痛教训里,认识到掌握______的重要性,决定将当时掌握的武装力量集中在______附近,以便发动起义。

2.过程

(1)时间:______年8月1日。

(2)领导人:________、贺龙等。

(3)结果:①占领______,起义______。②南下受挫:一部分在朱德、______的带领下,转战______,坚持斗争;另一部分,进入________与当地农民军会合。

3.影响

(1)打响了武装反抗________反动派的第一枪。

(2)标志着______独立领导武装斗争、创建____________和________________的开始。

思考1 从国民大革命的失败中,中共得到了哪些经验教训?

二、土地革命

1.背景

(1)“八七”会议:①时间:______年8月7日。②内容:清算了________的右倾错误,确定开展__________和武装反抗______________的总方针,决定______时节发动武装起义。③意义:给处于______紊乱、______涣散中的中共指明了前进的方向。

(2)秋收起义:①时间:1927年9月。②领导:________。③概况:进攻______受挫,改向敌人防守薄弱的______进军。④结果:10月创建中国第一个农村革命根据地——______________________。

2.土地革命

(1)范围:在____________。

(2)内容:打土豪,________,废除封建剥削,开展__________。

3.根据地建设

(1)指导思想:毛泽东的“______________”思想,即武装斗争、__________和根据地建设。

(2)表现:①经济建设:________领导革命根据地军民进行经济建设,发展生产,粉碎了__________的经济封锁,巩固了红色政权。到______年夏天,全国建立起十几块农村革命根据地,革命武装力量达到十万人。②武装斗争:__________、________领导红军粉碎三次大规模的“围剿”,使根据地得到巩固和发展。③政权建设:1931年11月,______________________中央政府成立,选举________为临时中央政府主席,______为中央革命军事委员会主席,定都江西______。

思考2 中国革命必须走农村包围城市,最后夺取全国革命胜利的道路,即工农武装割据道路的原因是什么?

三、红军长征

1.原因

(1)军事上:第____次反“围剿”的失利。

(2)政治上:李德、博古等指挥上的“左”倾冒险主义错误。

2.过程

(1)开始:1934年10月,中央机关和红军从江西瑞金出发,开始长征。

(2)初期:损失过半,处于危险之中。

(3)转折——______会议:①时间:______年1月。②内容:纠正______等人的“左”倾军事路线错误,肯定________的正确军事主张;选举________为政治局常委,取消博古、李德的军事指挥权。③意义:遵义会议结束了____________在中央的统治,事实上确立了以________为核心的党中央的正确领导,成为党的历史上一个生死攸关的转折点。

(4)胜利:1935年10月,中央红军到达陕北________,与当地红军会师。1936年10月,红一方面军与红二方面军、红四方面军在甘肃______会师,长征胜利结束。

3.意义

(1)粉碎了国民党军队的“______”,使中国革命转危为安。

(2)红军长征中播下了革命的种子,铸就了伟大的______精神,成为激励党和人民继续前进的巨大动力。

(3)红军长征一结束,______新局面就开始了。

思考3 长征精神的主要内涵有哪些?

探究一 工农武装割据

1.材料 如下图。

问题 结合材料,分析工农武装割据的含义及内容之间的关系。

2.材料 美国一位历史学家说:“共产党的大多数领导人被蒋介石杀害,但有些人逃进了华南山区。他们的领导人之一是毛泽东,毛泽东这时无视莫斯科的第三国际,制定出新的革命策略。”

问题 毛泽东之所以能“制定出新的革命策略”,其原因有哪些?

3.材料

八一南昌起义

八七会议会址

湘赣边秋收起义爆发

上井冈山建立革命根据地

问题 大革命失败后,中共是怎样开创以农村包围城市,最后夺取全国胜利的正确革命道路的?

探究二 长征

阅读下列材料:

材料一 西江月·井冈山(1928年秋)

山下旌旗在望,山头鼓角相闻。敌军围困万千重,我自岿然不动。

早已森严壁垒,更加众志成城。黄洋界上炮声隆,报道敌军宵遁。

材料二 七律·长征(1935年10月)

红军不怕远征难,万水千山只等闲。五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

问题 中共在新民主主义革命时期的两次扭转危机的历史性转变是什么?从中我们得到哪些启示?

史料文本

遵义会议会址

信息 本图为遵义会议的会址,1935年1月,中共中央在遵义召开政治局扩大会议。

方法 观察历史遗址图片要注意与教材相关历史知识相联系。

价值 遵义会议遗址是重大历史事件的历史见证,具有重要的纪念意义,也是对学生进行爱国主义教育的基地和红色旅游的胜地。本图片常用于对“遵义会议”等相关历史知识的考查。

【答案解析】

课前准备区

一、1.国民革命 军队 南昌

2.(1)1927 (2)周恩来 (3)①南昌 成功 ②陈毅 湘南 海陆丰

3.(1)国民党 (2)中共 人民军队 武装夺取政权

二、1.(1)①1927 ②陈独秀 土地革命

国民党统治 秋收 ③思想 组织 (2)②毛泽东 ③长沙 山区 ④井冈山革命根据地

2.(1)革命根据地 (2)分田地 土地革命

3.(1)工农武装割据 土地革命

(2)①毛泽东 国民政府 1930 ②毛泽东 朱德 ③中华苏维埃共和国临时 毛泽东 朱德 瑞金

三、1.(1)五

2.(3)遵义 ①1935 ②博古 毛泽东

毛泽东 ③“左”倾错误 毛泽东 (4)吴起镇 会宁

3.(1)围剿 (2)长征 (3)革命

思考

1.(1)必须掌握革命的领导权。

(2)必须掌握武装。

2.(1)是由中国半殖民地半封建社会的国情决定的;(2)从力量对比上看,城市敌人力量强大,农村敌人力量弱小;(3)中国是一个农业国,农民占人口的大多数,农民是可靠的革命同盟军。

3.长征精神集中体现为:革命理想高于天的忘我献身精神;敢于战胜一切敌人而不被敌人所屈服的革命英雄主义精神;顾全大局,紧密团结的集体主义精神;与人民群众生死相依、患难与共的为人民服务精神;坚忍不拔、百折不挠的艰苦奋斗精神;一切从实际出发,坚持自己道路的求实精神。

课堂活动区

探究一

1.(1)含义:“工农武装割据”理论是毛泽东及时总结井冈山斗争的经验,根据中国的特殊国情,从理论上提出的建立农村革命根据地,以农村包围城市,最后夺取城市的一条革命道路。

(2)关系:毛泽东认为红色政权的存在和发展,必须在中国共产党的领导下,把武装斗争、土地革命和根据地建设结合起来。三者是紧密相连,互相依存,缺一不可的。武装斗争是中国民主革命的主要斗争形式;土地革命是中国民主革命的根本内容;根据地建设是武装斗争和土地革命的依托,否则两者无法开展。三者构成了一个稳定的三角关系。

2.(1)中国是一个半殖民地半封建社会的国家,政治经济发展极不平衡。

(2)国民革命在广大人民群众中有深刻的影响,全国农村人口占大多数,易于组织发动。

(3)农村中敌人统治力量薄弱,城市中敌人的力量相对强大。

(4)只有坚持武装斗争、土地革命与根据地建设三者相结合的道路,发展革命势力,才能最终取得革命胜利。

3.(1)南昌起义开创了中共独立领导武装斗争,夺取政权的新局面。

(2)“八七会议”确定了开展土地革命和武装反抗国民党反动派的总方针,给中国共产党指明了新的出路。

(3)1927年10月,毛泽东率领工农革命军到达井冈山地区。经过近半年的努力,创建了井冈山革命根据地,点燃了“工农武装割据”的星星之火。

(4)1930年夏,全国建立起大小十几块农村革命根据地,革命武装达到10万人。井冈山的星星之火,发展成为燎原之势。

(5)在革命根据地开展土地革命,粉碎敌人三次反革命“围剿”,1931年成立中华苏维埃临时政府,工农武装割据局面形成。

探究二

(1)两次扭转危机的历史性转变

①大革命失败后到开创农村革命根据地。1927年,国民大革命失败后,先进的中共党人,面对失败奋起抗争,通过南昌起义、“八七”会议、秋收起义等,开始纠正右倾机会主义路线,工作重心转向敌人力量比较薄弱的农村,创建根据地,开展土地革命,拉开转变危机的序幕,找到了中国革命正确的道路,到1930年,农村革命根据地的迅速发展,标志着危机过去,转变完成。

②红军在第五次反“围剿”失利后,被迫进行战略转移。1935年遵义会议的召开标志着党由幼稚走向成熟,是党的历史上生死攸关的转折点,是党扭转时局的关键。在长征途中制订了抗日民族统一战线策略,全面抗战爆发后,国共合作实现共赴国难,胜利地完成了第二次历史性转变。

(2)启示

①中国革命的胜利,必须以马克思列宁主义为指导,那种脱离实际,照抄外国经验的教条主义,或者只凭主观热情而急于求成的做法都是错误的。

②虽然中共在指导思想上由于“左”倾错误而导致革命遭受严重挫折,但党能依靠自身力量来纠正各种错误,特别是在民族矛盾和国内阶级矛盾错综复杂的情况下,能准确把握形势,提出正确的政策和策略。

(3)这两次历史性转变还说明,毛泽东是伟大的马克思主义者,他将中国革命实践与马列主义相结合,发展了马克思主义,对中国革命作出了巨大贡献。

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治制度

- 第1课 夏、商、西周的政治制度

- 第2课 秦朝中央集权制度的形成

- 第3课 从汉至元政治制度的演变

- 第4课 明清君主专制的加强

- 第二单元 古代希腊罗马的政治制度

- 第5课 古代希腊民主政治

- 第6课 罗马法的起源与发展

- 第三单元 近代西方资本主义政治制度的确立与发展

- 第7课 英国君主立宪制的建立

- 第8课 美国联邦政府的建立

- 第9课 资本主义政治制度在欧洲大陆的扩展

- 第四单元 近代中国反侵略、求民主的潮流

- 第10课 鸦片战争

- 第11课 太平天国运动

- 第12课 甲午中日战争和八国联军侵华

- 第13课 辛亥革命

- 第14课 新民主主义革命的崛起

- 第15课 国共的十年对峙

- 第16课 抗日战争

- 第17课 解放战争

- 第五单元 从科学社会主义理论到社会主义制度的建立

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月革命的胜利

- 第六单元 现代中国的政治建设与祖国统一

- 第20课 新中国的民主政治建设

- 第21课 民主政治建设的曲折发展

- 第22课 祖国统一大业

- 第七单元 现代中国的对外关系

- 第23课 新中国初期的外交

- 第24课 开创外交新局面

- 第八单元 当今世界政治格局的多极化趋势

- 第25课 两极世界的形成

- 第26课 世界多极化趋势的出现

- 第27课 世纪之交的世界格局