第17课 解放战争 教案

文档属性

| 名称 | 第17课 解放战争 教案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 418.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-08-08 15:00:18 | ||

图片预览

文档简介

第17课

解放战争

教案

【教学目标】

1、知识与能力:

(基础知识)重庆谈判;双十协定;政治协商会议;国民党的全面进攻和重点进攻;刘邓大军挺进中原;辽沈战役;淮海战役;平津战役;北平和谈;渡江战役

(能力要求)理解毛泽东为什么选择赴重庆谈判;理解人民解放军选择战略反攻方向的原因

2、过程与方法:

通过情景再现,矛盾分析、问题探究、对照比较等方法然学生理解人民解放战争胜利的必然性

3、情感态度与价值观:

通过本节课的学习,让学生了解只有中国共产党才真正代表人民的意愿和利益;国民党的腐朽统治是其政治、经济、军事全面破产的必然结果

【教学重难点】

1.

挺进大别山

;

三大战役;解放南京

2.

新民主主义革命胜利的意义

【教学设计】

课前延伸

基础知识填空答案

(一)、内战的爆发

1、争取⑴

和平民主

的斗争:⑵

重庆

谈判与⑶

政治协商

会议

2、全面内战爆发:⑷

1946

年6月,国民党军队撕毁协议,大举进攻⑸

中原

解放区

。

3、人民解放军采取⑹

运动战

方式,先后粉碎⑺

全面进攻

进攻和

⑻

重点进攻

进攻。

(二)、战略反攻和三大战役

1、战略反攻:⑼

1947

年6月,⑽

刘邓大军

千里挺进大别山,揭开了战略反攻的序幕。

2、三大战役:⑾

辽沈、淮海、平津

战役,基本消灭了国民党军队的主力。

(三)、新民主主义革命的伟大胜利

1、毛泽东针对蒋介石的“⑿

求和

”声明,在新年贺词中号召⒀将革命进行到底

。

2、⒁

北平

和谈:⒂

1949

年4月,达成《⒃

国内和平协定

》,

但

南京国民政府

政府拒绝签字,和谈破裂。

3、⒄

渡江

战役:⒅

1949

年4月21日。

4、解放战争胜利:⒆

新民主主义革命的胜利:⒇

1949

年(21)

4

月(22)

23

日,标志着(23)

南京国民政府

的覆灭。

5、解放军向全国进军,追歼国民党残余军队,(24)

新民主主义革命

取得基本胜利。

6、意义:(25)

结束了中国近代百年来屈辱的历史

历史;(26)

改变了世界政治格局

;(27)

是马克思主义在中国的胜利

的胜利。

二、预习思考题及答案

1.全国人民仍在庆祝抗战胜利之际,蒋介石发出了和平谈判的信号。蒋介石果真想和

共产党携手共进吗?他的真实意图是什么?如果你是毛泽东,你会飞赴重庆吗?

参考答案:真实意图----内战,但是迫于国内外要求和平的压力,特别是内战的

准备尚未完成,因此采取假和平、真内战的策略,电邀毛泽东进行和平谈判毛泽东为了争取

和平,揭露美蒋内战阴谋,毅然赴重庆谈判

2.自己动手试试制作解放战争的“流程图”

3.新民主主义革命胜利的历史意义是什么?

参考答案:新民主主义革命的胜利,结束了中国近代百年的屈辱历史,建立了独

立自主的新中国改变了世界政治格局,壮大了世界和平、民主和社会主义力量,鼓舞

了世界被压迫民族和人民解放斗争了士气,是马克思主义在中国的胜利

课内探究

导入新课:

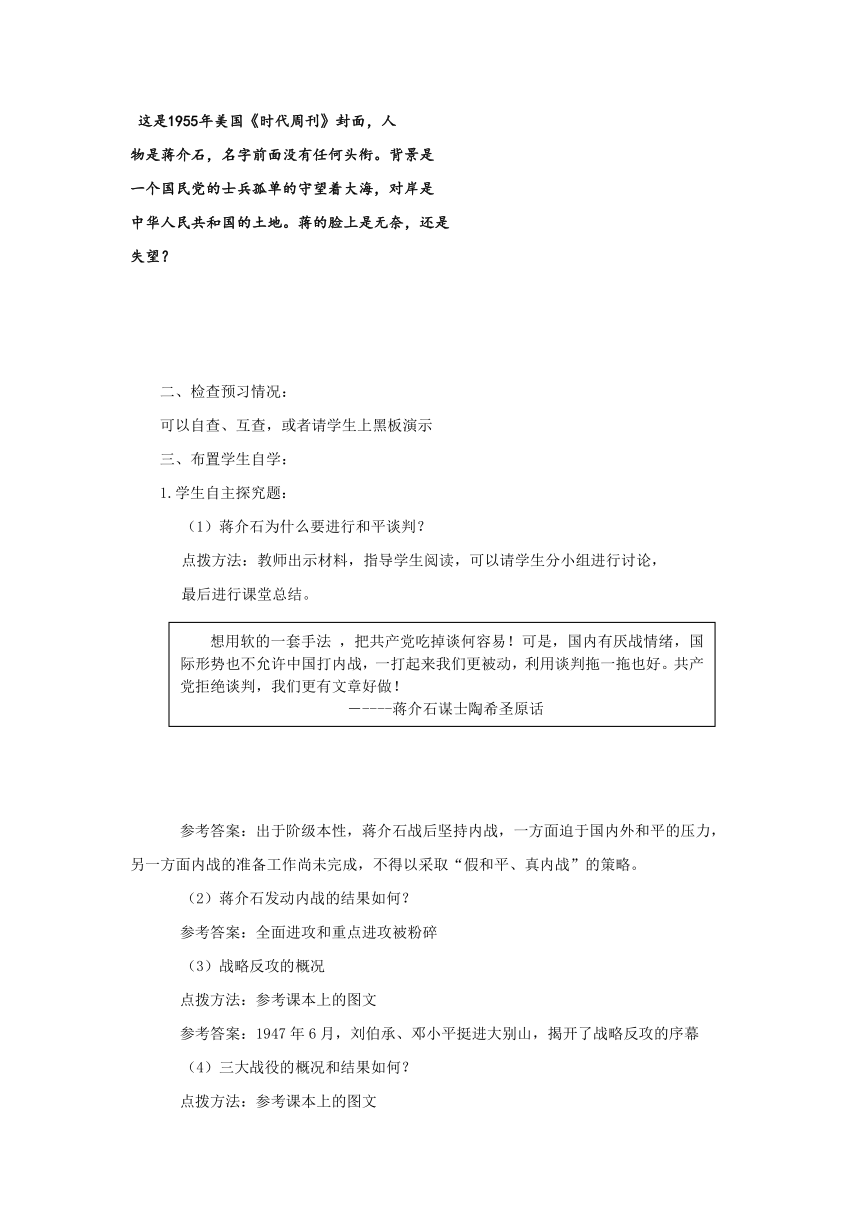

这是1955年美国《时代周刊》封面,人

物是蒋介石,名字前面没有任何头衔。背景是

一个国民党的士兵孤单的守望着大海,对岸是

中华人民共和国的土地。蒋的脸上是无奈,还是

失望?

二、检查预习情况:

可以自查、互查,或者请学生上黑板演示

三、布置学生自学:

1.学生自主探究题:

(1)蒋介石为什么要进行和平谈判?

点拨方法:教师出示材料,指导学生阅读,可以请学生分小组进行讨论,

最后进行课堂总结。

参考答案:出于阶级本性,蒋介石战后坚持内战,一方面迫于国内外和平的压力,

另一方面内战的准备工作尚未完成,不得以采取“假和平、真内战”的策略。

(2)蒋介石发动内战的结果如何?

参考答案:全面进攻和重点进攻被粉碎

(3)战略反攻的概况

点拨方法:参考课本上的图文

参考答案:1947年6月,刘伯承、邓小平挺进大别山,揭开了战略反攻的序幕

(4)三大战役的概况和结果如何?

点拨方法:参考课本上的图文

参考答案:1948年底~1949年初,辽沈、淮海、平津等三大战役,国民党军队的主

力基本上被消灭

2.小组合作探究题:

(1)国民党为什么不愿顺应民意,争取国内和平?

点拨方法:从国共两党代表的不同阶级利益去考虑

参考答案:国民党代表大地主、大资产阶级利益,本质上反共反人民共产党代表最广

大人民利益。

(2)共产党领导的解放战争为什么能取得胜利?

点拨方法:教师要提醒学生从人心向背、军事对比等方面进行分析

参考答案:共产党代表广大人民利益,得到广大人民的支持(可以参考书80页的历

史纵横)共产党在解放区进行彻底的土地革命,调动了人民的积极性(书79页学思之窗)国民党反共反人民失民心。

四、教师精讲点拨:

1.知识点辨析:

《双十协定》----是有利于国内和平的,但双方对解放区政权和人民军队的合法地位未

能达成协议

战略反攻的方向----大别山地处山区,且威胁敌人的心脏地区,能有效地牵制敌人

2.探究题评析:

(1)自主探究题比较简单,学生通过研讨基本能解决

(2)合作探究题超越了课本正文部分,教师适当点拨,提醒学生充分利用教材的图片、

文字的补充说明

3.规律总结:违背人民意愿的政府必将被人民抛弃

4.方法指导:

(1)多利用书上的图表和文字补充说明,让学生自主的得出结论

(2)可以适当参考一些视频资料,让学生直观的感受历史

五、课堂反馈训练:

1、1945年5月,蒋介石说:“今天的中心工作,在于消灭共产党!……只有消灭共产党,才

能达成我们的任务”。而8月份他却接连三次电邀毛泽东到重庆“商讨”和平问题。其真实

用意是

(

A

)

A.争取时间准备内战

B.继续维持国共合作

C.争取和平民主建国

D.把内战责任转嫁给中共

讲评策略:战后美国扶蒋反共,蒋介石坚持发动内战,因为内战的准备工作没有完成,故玩

弄反革命的两手,以谈判来争取时间。故选择A

2、1945年,在努力争取和平民主的斗争中,毛泽东告诫全党:“我们当了人民的代表,要

代表得好,不要像陈独秀。”对此理解最确切的是

(

D

)

A、要尽全力争取和平

B、尽力避免内战

C、国共合作不能再破裂

D、要做两手准备

讲评策略:共产党一方面为了争取和平民主,另一方面揭露美蒋假和平,真内战的阴谋故派

毛泽东到重庆谈判,所以不能像陈独秀一味的妥协退让。故选择D

3、抗战后的重庆谈判,国共双方在很多问题上达成一致,没有达成一致的是

(

C

)

A.和平建国 B.召开政治协商会议

C.人民军队的合法地位 D.保证人民权利

讲评策略:重庆谈判未达成的协议时人民军队的合法地位和中共民主政权的合法地位。故选

择C

5、毛泽东说:“蒋介石两个拳头(指陕北和山东)这么一伸,他的胸膛就露出来了。所以,我们的战略就是要把这两个拳头紧紧拖住

,对准他的胸膛插上一刀。”这里“插上一刀”的军事行动指的是

(

D

)

A、粉碎重点进攻

B、发动三大战役

C、横渡长江,解放南京

D、刘邓大军挺进大别山

讲评策略:略

6、1948年底,著名的建筑学大师梁思成先生曾写信给中共中央,提出要尽可能地保护中华民族珍贵的历史文化遗产,如故宫、颐和园等。据此判断,这与当时正在进行的哪一战役有直接的关系

(

B

)

A.辽沈战役

B.平津战役

C.淮海战役

D.渡江战役

讲评策略:平津战役中的北平和平解放保护了中华民族的历史文化遗产。故选择B

7、“淮海战役的胜利是人民群众用小车推出来的。”这句话的意思是说

(

C

)

A、人民群众直接参国了淮海战役

B、人民群众用小车参加淮海战役

C、人民群众从人力、物力等方面积极支援前线

D、国民党害怕人民群众的小车

讲评策略:略

8、1949年5月,解放上海的战斗结束,成千上万的解放军指战员整齐地睡在马路上。对此,美国的《生活》杂志称:“这个行动宣告国民党时代已经结束。”这主要是指

(

C

)

A、上海解放后,国民党的统治宣告结束

B、美国已放弃扶蒋反共的政策

C、中共及解放军赢得人民的信任和拥护

D、人民解放战争取得决战胜利

讲评策略:这是考查解放战争胜利的原因。故选择C

9、毛泽东在其诗作中写道:“钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。虎踞龙盘今胜昔,天翻

地覆慨而慷。宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。天若有情天亦老,人间正道是沧桑。”反

映的史实有

(

A

)

①

渡江战役

②

挺进大别山

③

解放南京

④

三大战役

A.①③

B.①④

C.②③④

D.①②③④

讲评策略:诗作中体现的是渡江战役和接昂南京,故选择A

10、1924~1949年,国共两党关系呈现“合作——分裂——再合作——再分裂”的曲折发

展历程。下面认识正确的是

(

D

)

A.两次合作都是在中华民族生死存亡关头的背景下实现的

B.两次合作都是中途破裂,合作的目标都没实现

C.两党性质不同,只能通过武力对抗解决矛盾

D.合则两利,分则不利

讲评策略:其他三项说法均错误。故选择D

11.阅读下列材料,回答问题

材料一

我军第二年作战的基本任务是:举行全国性的反攻,即以主力打到外线去,将战争引向国民党统治区域,在外线大量歼敌,彻底破坏国民党将战争继续引向解放区、进一步破坏和消耗解放区的人力物力、使我不能持久的反革命战略方针。

——《解放战争第二年的战略方针》

材料二

我军第二年作战的部分任务是:以一部分主力和部分部队,继续在内线作战,歼灭内线敌人,收复失地。

——《解放战争第二年的战略方针》

材料三

这是一个历史的转折点,这是蒋介石的二十年反革命统治由发展到消灭的转折点,这是一百多年以来帝国主义在中国的统治由发展到消灭的转折点。这是一个伟大的奇迹……这个奇迹一经发生,它就将必然地走向全国的胜利。

一—毛泽东《目前形势和我们的任务》

请回答:

(1)材料一中提出了什么作战方针 提出这一方针的背景是什么

(2)根据材料一、二指出解放战争第二年作战的基本特点是什么

(3)全国性战略反攻的主攻方向是在哪里 为何作出这一选择

(4)材料三又是在什么背景下提出的 其中的转折点是指什么 你是如何理解“这是一个历史的转折点”的

参考答案:

(1)举行全国性战略反攻方针。背景:当时尚未完全粉碎国民党军队的战略进攻,但敌我力量已发生较大变化。

(2)主力军进行外线作战,外线作战与内线作战相结合。

(3)中原地区。原因:这个地区敌人防守力量薄弱,位于国民党统治心脏地区,可威胁南京、武汉,便于调动敌人,且有回旋余地。

(4)三路大军挺进中原后,揭开战略反攻序幕。各解放区也相继转入反攻,形成全国性战略反攻的形势。转折点即1947年开始的全国性战略反攻。理解:以蒋介石为代表的反革命势力从此由进攻转入防御,人民革命力量由战略防御转入战略进攻并将迅速地夺取全国胜利。这也是一百多年来中外反动派在中国的统治走向灭亡的转折点。

课后提升

1.

“要走断头路,跟住蒋独夫。要走光明路,跟住毛泽东。”“蒋军弟兄们:国势已经大改变,打了十六个半月内战,老蒋的军队已有一百五十八万被消灭。”以上传单产生于(

B

)

A.1946年

B.1947年

C.1948年

D.1949年

2.毛泽东指出:“这是一个历史的转折点。这是蒋介石的二十年反革命统治由发展到消灭的转折点。这是一百多年来帝国主义在中国的统治由发展到消灭的转折点。”这个转折点是人民解放军

(

A

)

A.由战备防御转入反攻

B.取得三大战役胜利

C.取得渡江战役的胜利

D.攻占南京全国解放

3.

陈毅在《记淮海前线见闻》诗中写到:“几十万民工走不通,骏马高车运粮食,随军旋转逐西东,前线争立功”。出现这种情景的前提是

(

C

)

A.农民踊跃支援前线战斗

B.东北全境解放鼓舞人心

C.解放区实行了土地改革

D.军民鱼水一家亲

4.

1947年,人民解放军转入战略反攻。关于战略反攻,下列说法正确的是(

B

)

①基本上消灭了国民党军队的主力

②是人民解放战争走向胜利的转折点

③打破了国民党军队的中原防御体系

④主攻方向是国民党防守力量薄弱的地区

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①②③④

5.观察解放战争时期敌我力量变化情况示意图(单位:万人)。判断发生在M点的战役是

(

C

)

A.孟良崮战役

B.渡江战役

C.辽沈战役

D.刘邓大军挺进大别山

6.“三大战役的胜利是人民战争的伟大胜利。”这句话的含义包括

:

①没有人民群众的支持就没有三大战役的胜利

②三大战役的胜利是在人民战争路线指引下取得的

③三大战役的胜利符合人民的根本利益

④三大战役的胜利标志着人民解放战争的胜利

(C

)

A.①②

B.③④

C.①②③

D.①②③④

7、人民英雄纪念碑落成于1958年。当年,由中国科学院近代史研究所所长范文澜领导,研究浮雕图片所需的史料题材。经过精心选择,确定了八幅汉白玉大型浮雕,来表现近百年来中华儿女走向独立、走向解放的革命历程。请根据下列四幅浮雕图片回答问题。

图一:1839年

图二:1919年

图三:1937—1945年

图四:1949年

(1)请分别指出上述图片所反映的重大历史事件的名称。

(2)图一、图二的共同点是什么 有何重要历史意义

(3)根据图三、图四提供的信息,说明中国革命斗争的对象发生了什么变化 产生这种变化的原因是什么

参考答案:

(1)图一《虎门销烟》(或林则徐领导的禁烟运动)

图二《五四远动》;图三《抗

日游击战》(或抗日战争);图四《渡江战役》。

(2)共同点:都反映了中国人民反抗外来侵略的斗争。意义:虎门销烟是中国人民禁烟运

动的伟大胜利,显示了中华民族反抗外国侵略的坚强决心。

五四运动是中国近代史上一次彻底的反帝反封建的革命运动,是新民主主义革命的开端。

(3)斗争对象:由抗日战争时期反对日本帝国主义到解放战争时期反对国民党反动

统治。原因:抗战胜利后,蒋介石坚持独裁统治,妄图消灭共产党及其领导的解放区和人民

军队。民族矛盾、阶级矛盾汇集为中国人民反对蒋介石国民党反动统治的斗争。中国人民同

国民党反动派的矛盾上升为中国社会的主要矛盾。

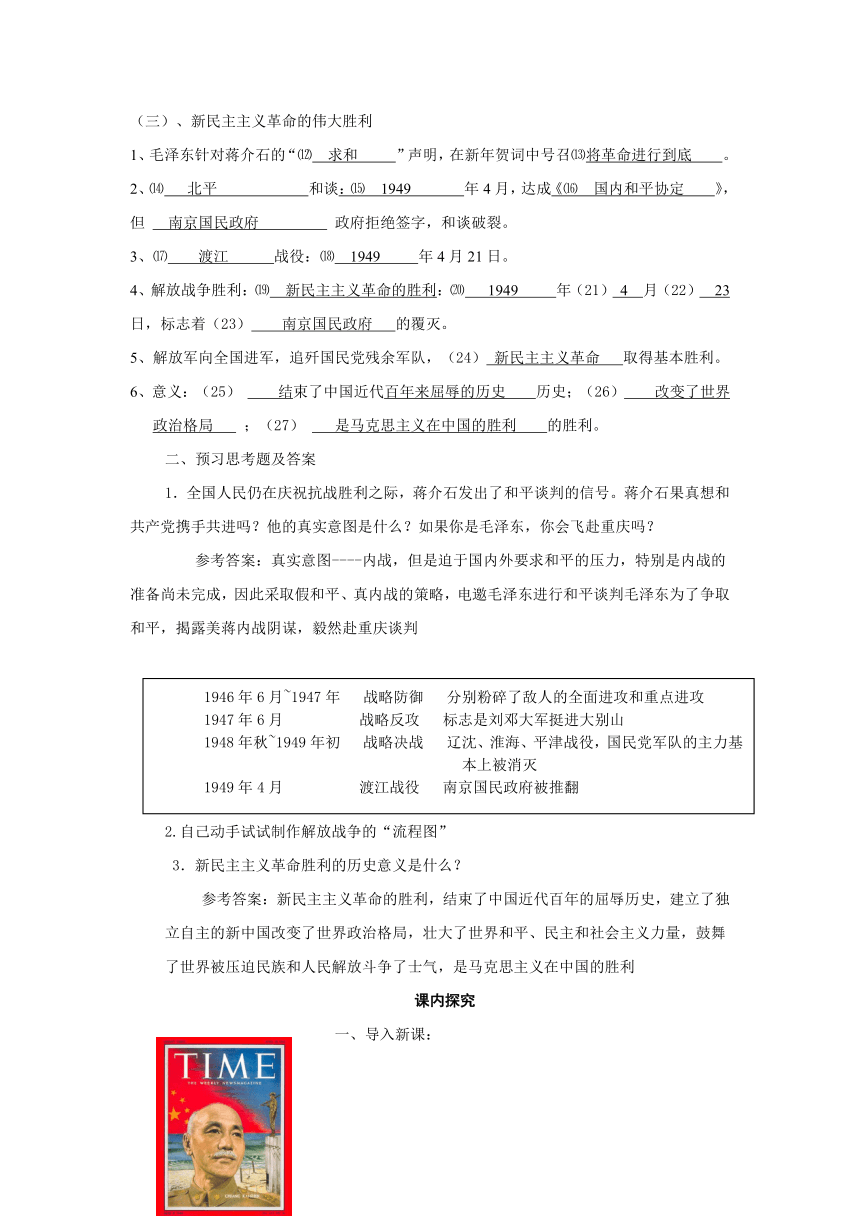

1946年6月~1947年

战略防御

分别粉碎了敌人的全面进攻和重点进攻

1947年6月

战略反攻

标志是刘邓大军挺进大别山

1948年秋~1949年初

战略决战

辽沈、淮海、平津战役,国民党军队的主力基本上被消灭

1949年4月

渡江战役

南京国民政府被推翻

想用软的一套手法

,把共产党吃掉谈何容易!可是,国内有厌战情绪,国际形势也不允许中国打内战,一打起来我们更被动,利用谈判拖一拖也好。共产党拒绝谈判,我们更有文章好做!

-----蒋介石谋士陶希圣原话

解放战争

教案

【教学目标】

1、知识与能力:

(基础知识)重庆谈判;双十协定;政治协商会议;国民党的全面进攻和重点进攻;刘邓大军挺进中原;辽沈战役;淮海战役;平津战役;北平和谈;渡江战役

(能力要求)理解毛泽东为什么选择赴重庆谈判;理解人民解放军选择战略反攻方向的原因

2、过程与方法:

通过情景再现,矛盾分析、问题探究、对照比较等方法然学生理解人民解放战争胜利的必然性

3、情感态度与价值观:

通过本节课的学习,让学生了解只有中国共产党才真正代表人民的意愿和利益;国民党的腐朽统治是其政治、经济、军事全面破产的必然结果

【教学重难点】

1.

挺进大别山

;

三大战役;解放南京

2.

新民主主义革命胜利的意义

【教学设计】

课前延伸

基础知识填空答案

(一)、内战的爆发

1、争取⑴

和平民主

的斗争:⑵

重庆

谈判与⑶

政治协商

会议

2、全面内战爆发:⑷

1946

年6月,国民党军队撕毁协议,大举进攻⑸

中原

解放区

。

3、人民解放军采取⑹

运动战

方式,先后粉碎⑺

全面进攻

进攻和

⑻

重点进攻

进攻。

(二)、战略反攻和三大战役

1、战略反攻:⑼

1947

年6月,⑽

刘邓大军

千里挺进大别山,揭开了战略反攻的序幕。

2、三大战役:⑾

辽沈、淮海、平津

战役,基本消灭了国民党军队的主力。

(三)、新民主主义革命的伟大胜利

1、毛泽东针对蒋介石的“⑿

求和

”声明,在新年贺词中号召⒀将革命进行到底

。

2、⒁

北平

和谈:⒂

1949

年4月,达成《⒃

国内和平协定

》,

但

南京国民政府

政府拒绝签字,和谈破裂。

3、⒄

渡江

战役:⒅

1949

年4月21日。

4、解放战争胜利:⒆

新民主主义革命的胜利:⒇

1949

年(21)

4

月(22)

23

日,标志着(23)

南京国民政府

的覆灭。

5、解放军向全国进军,追歼国民党残余军队,(24)

新民主主义革命

取得基本胜利。

6、意义:(25)

结束了中国近代百年来屈辱的历史

历史;(26)

改变了世界政治格局

;(27)

是马克思主义在中国的胜利

的胜利。

二、预习思考题及答案

1.全国人民仍在庆祝抗战胜利之际,蒋介石发出了和平谈判的信号。蒋介石果真想和

共产党携手共进吗?他的真实意图是什么?如果你是毛泽东,你会飞赴重庆吗?

参考答案:真实意图----内战,但是迫于国内外要求和平的压力,特别是内战的

准备尚未完成,因此采取假和平、真内战的策略,电邀毛泽东进行和平谈判毛泽东为了争取

和平,揭露美蒋内战阴谋,毅然赴重庆谈判

2.自己动手试试制作解放战争的“流程图”

3.新民主主义革命胜利的历史意义是什么?

参考答案:新民主主义革命的胜利,结束了中国近代百年的屈辱历史,建立了独

立自主的新中国改变了世界政治格局,壮大了世界和平、民主和社会主义力量,鼓舞

了世界被压迫民族和人民解放斗争了士气,是马克思主义在中国的胜利

课内探究

导入新课:

这是1955年美国《时代周刊》封面,人

物是蒋介石,名字前面没有任何头衔。背景是

一个国民党的士兵孤单的守望着大海,对岸是

中华人民共和国的土地。蒋的脸上是无奈,还是

失望?

二、检查预习情况:

可以自查、互查,或者请学生上黑板演示

三、布置学生自学:

1.学生自主探究题:

(1)蒋介石为什么要进行和平谈判?

点拨方法:教师出示材料,指导学生阅读,可以请学生分小组进行讨论,

最后进行课堂总结。

参考答案:出于阶级本性,蒋介石战后坚持内战,一方面迫于国内外和平的压力,

另一方面内战的准备工作尚未完成,不得以采取“假和平、真内战”的策略。

(2)蒋介石发动内战的结果如何?

参考答案:全面进攻和重点进攻被粉碎

(3)战略反攻的概况

点拨方法:参考课本上的图文

参考答案:1947年6月,刘伯承、邓小平挺进大别山,揭开了战略反攻的序幕

(4)三大战役的概况和结果如何?

点拨方法:参考课本上的图文

参考答案:1948年底~1949年初,辽沈、淮海、平津等三大战役,国民党军队的主

力基本上被消灭

2.小组合作探究题:

(1)国民党为什么不愿顺应民意,争取国内和平?

点拨方法:从国共两党代表的不同阶级利益去考虑

参考答案:国民党代表大地主、大资产阶级利益,本质上反共反人民共产党代表最广

大人民利益。

(2)共产党领导的解放战争为什么能取得胜利?

点拨方法:教师要提醒学生从人心向背、军事对比等方面进行分析

参考答案:共产党代表广大人民利益,得到广大人民的支持(可以参考书80页的历

史纵横)共产党在解放区进行彻底的土地革命,调动了人民的积极性(书79页学思之窗)国民党反共反人民失民心。

四、教师精讲点拨:

1.知识点辨析:

《双十协定》----是有利于国内和平的,但双方对解放区政权和人民军队的合法地位未

能达成协议

战略反攻的方向----大别山地处山区,且威胁敌人的心脏地区,能有效地牵制敌人

2.探究题评析:

(1)自主探究题比较简单,学生通过研讨基本能解决

(2)合作探究题超越了课本正文部分,教师适当点拨,提醒学生充分利用教材的图片、

文字的补充说明

3.规律总结:违背人民意愿的政府必将被人民抛弃

4.方法指导:

(1)多利用书上的图表和文字补充说明,让学生自主的得出结论

(2)可以适当参考一些视频资料,让学生直观的感受历史

五、课堂反馈训练:

1、1945年5月,蒋介石说:“今天的中心工作,在于消灭共产党!……只有消灭共产党,才

能达成我们的任务”。而8月份他却接连三次电邀毛泽东到重庆“商讨”和平问题。其真实

用意是

(

A

)

A.争取时间准备内战

B.继续维持国共合作

C.争取和平民主建国

D.把内战责任转嫁给中共

讲评策略:战后美国扶蒋反共,蒋介石坚持发动内战,因为内战的准备工作没有完成,故玩

弄反革命的两手,以谈判来争取时间。故选择A

2、1945年,在努力争取和平民主的斗争中,毛泽东告诫全党:“我们当了人民的代表,要

代表得好,不要像陈独秀。”对此理解最确切的是

(

D

)

A、要尽全力争取和平

B、尽力避免内战

C、国共合作不能再破裂

D、要做两手准备

讲评策略:共产党一方面为了争取和平民主,另一方面揭露美蒋假和平,真内战的阴谋故派

毛泽东到重庆谈判,所以不能像陈独秀一味的妥协退让。故选择D

3、抗战后的重庆谈判,国共双方在很多问题上达成一致,没有达成一致的是

(

C

)

A.和平建国 B.召开政治协商会议

C.人民军队的合法地位 D.保证人民权利

讲评策略:重庆谈判未达成的协议时人民军队的合法地位和中共民主政权的合法地位。故选

择C

5、毛泽东说:“蒋介石两个拳头(指陕北和山东)这么一伸,他的胸膛就露出来了。所以,我们的战略就是要把这两个拳头紧紧拖住

,对准他的胸膛插上一刀。”这里“插上一刀”的军事行动指的是

(

D

)

A、粉碎重点进攻

B、发动三大战役

C、横渡长江,解放南京

D、刘邓大军挺进大别山

讲评策略:略

6、1948年底,著名的建筑学大师梁思成先生曾写信给中共中央,提出要尽可能地保护中华民族珍贵的历史文化遗产,如故宫、颐和园等。据此判断,这与当时正在进行的哪一战役有直接的关系

(

B

)

A.辽沈战役

B.平津战役

C.淮海战役

D.渡江战役

讲评策略:平津战役中的北平和平解放保护了中华民族的历史文化遗产。故选择B

7、“淮海战役的胜利是人民群众用小车推出来的。”这句话的意思是说

(

C

)

A、人民群众直接参国了淮海战役

B、人民群众用小车参加淮海战役

C、人民群众从人力、物力等方面积极支援前线

D、国民党害怕人民群众的小车

讲评策略:略

8、1949年5月,解放上海的战斗结束,成千上万的解放军指战员整齐地睡在马路上。对此,美国的《生活》杂志称:“这个行动宣告国民党时代已经结束。”这主要是指

(

C

)

A、上海解放后,国民党的统治宣告结束

B、美国已放弃扶蒋反共的政策

C、中共及解放军赢得人民的信任和拥护

D、人民解放战争取得决战胜利

讲评策略:这是考查解放战争胜利的原因。故选择C

9、毛泽东在其诗作中写道:“钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。虎踞龙盘今胜昔,天翻

地覆慨而慷。宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。天若有情天亦老,人间正道是沧桑。”反

映的史实有

(

A

)

①

渡江战役

②

挺进大别山

③

解放南京

④

三大战役

A.①③

B.①④

C.②③④

D.①②③④

讲评策略:诗作中体现的是渡江战役和接昂南京,故选择A

10、1924~1949年,国共两党关系呈现“合作——分裂——再合作——再分裂”的曲折发

展历程。下面认识正确的是

(

D

)

A.两次合作都是在中华民族生死存亡关头的背景下实现的

B.两次合作都是中途破裂,合作的目标都没实现

C.两党性质不同,只能通过武力对抗解决矛盾

D.合则两利,分则不利

讲评策略:其他三项说法均错误。故选择D

11.阅读下列材料,回答问题

材料一

我军第二年作战的基本任务是:举行全国性的反攻,即以主力打到外线去,将战争引向国民党统治区域,在外线大量歼敌,彻底破坏国民党将战争继续引向解放区、进一步破坏和消耗解放区的人力物力、使我不能持久的反革命战略方针。

——《解放战争第二年的战略方针》

材料二

我军第二年作战的部分任务是:以一部分主力和部分部队,继续在内线作战,歼灭内线敌人,收复失地。

——《解放战争第二年的战略方针》

材料三

这是一个历史的转折点,这是蒋介石的二十年反革命统治由发展到消灭的转折点,这是一百多年以来帝国主义在中国的统治由发展到消灭的转折点。这是一个伟大的奇迹……这个奇迹一经发生,它就将必然地走向全国的胜利。

一—毛泽东《目前形势和我们的任务》

请回答:

(1)材料一中提出了什么作战方针 提出这一方针的背景是什么

(2)根据材料一、二指出解放战争第二年作战的基本特点是什么

(3)全国性战略反攻的主攻方向是在哪里 为何作出这一选择

(4)材料三又是在什么背景下提出的 其中的转折点是指什么 你是如何理解“这是一个历史的转折点”的

参考答案:

(1)举行全国性战略反攻方针。背景:当时尚未完全粉碎国民党军队的战略进攻,但敌我力量已发生较大变化。

(2)主力军进行外线作战,外线作战与内线作战相结合。

(3)中原地区。原因:这个地区敌人防守力量薄弱,位于国民党统治心脏地区,可威胁南京、武汉,便于调动敌人,且有回旋余地。

(4)三路大军挺进中原后,揭开战略反攻序幕。各解放区也相继转入反攻,形成全国性战略反攻的形势。转折点即1947年开始的全国性战略反攻。理解:以蒋介石为代表的反革命势力从此由进攻转入防御,人民革命力量由战略防御转入战略进攻并将迅速地夺取全国胜利。这也是一百多年来中外反动派在中国的统治走向灭亡的转折点。

课后提升

1.

“要走断头路,跟住蒋独夫。要走光明路,跟住毛泽东。”“蒋军弟兄们:国势已经大改变,打了十六个半月内战,老蒋的军队已有一百五十八万被消灭。”以上传单产生于(

B

)

A.1946年

B.1947年

C.1948年

D.1949年

2.毛泽东指出:“这是一个历史的转折点。这是蒋介石的二十年反革命统治由发展到消灭的转折点。这是一百多年来帝国主义在中国的统治由发展到消灭的转折点。”这个转折点是人民解放军

(

A

)

A.由战备防御转入反攻

B.取得三大战役胜利

C.取得渡江战役的胜利

D.攻占南京全国解放

3.

陈毅在《记淮海前线见闻》诗中写到:“几十万民工走不通,骏马高车运粮食,随军旋转逐西东,前线争立功”。出现这种情景的前提是

(

C

)

A.农民踊跃支援前线战斗

B.东北全境解放鼓舞人心

C.解放区实行了土地改革

D.军民鱼水一家亲

4.

1947年,人民解放军转入战略反攻。关于战略反攻,下列说法正确的是(

B

)

①基本上消灭了国民党军队的主力

②是人民解放战争走向胜利的转折点

③打破了国民党军队的中原防御体系

④主攻方向是国民党防守力量薄弱的地区

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①②③④

5.观察解放战争时期敌我力量变化情况示意图(单位:万人)。判断发生在M点的战役是

(

C

)

A.孟良崮战役

B.渡江战役

C.辽沈战役

D.刘邓大军挺进大别山

6.“三大战役的胜利是人民战争的伟大胜利。”这句话的含义包括

:

①没有人民群众的支持就没有三大战役的胜利

②三大战役的胜利是在人民战争路线指引下取得的

③三大战役的胜利符合人民的根本利益

④三大战役的胜利标志着人民解放战争的胜利

(C

)

A.①②

B.③④

C.①②③

D.①②③④

7、人民英雄纪念碑落成于1958年。当年,由中国科学院近代史研究所所长范文澜领导,研究浮雕图片所需的史料题材。经过精心选择,确定了八幅汉白玉大型浮雕,来表现近百年来中华儿女走向独立、走向解放的革命历程。请根据下列四幅浮雕图片回答问题。

图一:1839年

图二:1919年

图三:1937—1945年

图四:1949年

(1)请分别指出上述图片所反映的重大历史事件的名称。

(2)图一、图二的共同点是什么 有何重要历史意义

(3)根据图三、图四提供的信息,说明中国革命斗争的对象发生了什么变化 产生这种变化的原因是什么

参考答案:

(1)图一《虎门销烟》(或林则徐领导的禁烟运动)

图二《五四远动》;图三《抗

日游击战》(或抗日战争);图四《渡江战役》。

(2)共同点:都反映了中国人民反抗外来侵略的斗争。意义:虎门销烟是中国人民禁烟运

动的伟大胜利,显示了中华民族反抗外国侵略的坚强决心。

五四运动是中国近代史上一次彻底的反帝反封建的革命运动,是新民主主义革命的开端。

(3)斗争对象:由抗日战争时期反对日本帝国主义到解放战争时期反对国民党反动

统治。原因:抗战胜利后,蒋介石坚持独裁统治,妄图消灭共产党及其领导的解放区和人民

军队。民族矛盾、阶级矛盾汇集为中国人民反对蒋介石国民党反动统治的斗争。中国人民同

国民党反动派的矛盾上升为中国社会的主要矛盾。

1946年6月~1947年

战略防御

分别粉碎了敌人的全面进攻和重点进攻

1947年6月

战略反攻

标志是刘邓大军挺进大别山

1948年秋~1949年初

战略决战

辽沈、淮海、平津战役,国民党军队的主力基本上被消灭

1949年4月

渡江战役

南京国民政府被推翻

想用软的一套手法

,把共产党吃掉谈何容易!可是,国内有厌战情绪,国际形势也不允许中国打内战,一打起来我们更被动,利用谈判拖一拖也好。共产党拒绝谈判,我们更有文章好做!

-----蒋介石谋士陶希圣原话

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治制度

- 第1课 夏、商、西周的政治制度

- 第2课 秦朝中央集权制度的形成

- 第3课 从汉至元政治制度的演变

- 第4课 明清君主专制的加强

- 第二单元 古代希腊罗马的政治制度

- 第5课 古代希腊民主政治

- 第6课 罗马法的起源与发展

- 第三单元 近代西方资本主义政治制度的确立与发展

- 第7课 英国君主立宪制的建立

- 第8课 美国联邦政府的建立

- 第9课 资本主义政治制度在欧洲大陆的扩展

- 第四单元 近代中国反侵略、求民主的潮流

- 第10课 鸦片战争

- 第11课 太平天国运动

- 第12课 甲午中日战争和八国联军侵华

- 第13课 辛亥革命

- 第14课 新民主主义革命的崛起

- 第15课 国共的十年对峙

- 第16课 抗日战争

- 第17课 解放战争

- 第五单元 从科学社会主义理论到社会主义制度的建立

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月革命的胜利

- 第六单元 现代中国的政治建设与祖国统一

- 第20课 新中国的民主政治建设

- 第21课 民主政治建设的曲折发展

- 第22课 祖国统一大业

- 第七单元 现代中国的对外关系

- 第23课 新中国初期的外交

- 第24课 开创外交新局面

- 第八单元 当今世界政治格局的多极化趋势

- 第25课 两极世界的形成

- 第26课 世界多极化趋势的出现

- 第27课 世纪之交的世界格局