第20课 从“战时共产主义”到“斯大林模式”学案 (3)

文档属性

| 名称 | 第20课 从“战时共产主义”到“斯大林模式”学案 (3) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 25.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-08-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第20课

从“战时共产主义”到“斯大林模式”学案

【学习目标】

1、知识与能力:

(1)识记:战时共产主义政策的主要内容、新经济政策的主要要点;斯大林模式的主要表现;

(2)理解苏俄实施战时共产主义政策的历史原因、新经济政策实施的必要性和重要意义以及斯大林模式形成的历史条件;

(3)探讨“战时共产主义政策”、新经济政策对苏俄社会主义建设的影响及对当代中国经济体制改革的借鉴意义。

(4)用历史唯物主义方法客观分析斯大林模式的历史作用及弊端。

2、过程与方法:

(1)在师生对话中,自然而然地提出问题,通过循循诱导,重在培养学生发现问题和探究问题的能力。

(2)通过历史比较,引导学生探究战时共产主义政策与新经济政策的不同,从而了解认识战时共产主义政策向新经济政策转变的必要性。

3、情感态度与价值观:

(1)任何一种经济体制的确立,都必须与生产力水平相适应,都要跟社会的发展不断调整。

(2)改革是社会主义不断完善和保持自身活力的重要手段。

【重点难点】

重点:战时共产主义政策向新经济政策转变的必要性;斯大林模式的主要表现及利弊;

难点:战时共产主义政策向新经济政策转变的必要性;如何评价斯大林模式。

【学法指导】

1.列表比较战时共产主义政策与新经济政策的异同。

2.阅读列宁《论粮食税》、《列宁文集》等历史文献,学习用历史材料说明历史问题的方法。

3.联系中国目前改革开放的现实,认识新经济政策在社会主义建设道路探索方面所做出的重要贡献。

4.观看有关苏联的影视作品,阅读有关的文学作品,了解苏俄、苏联社会主义建设的基本情况。

【学习过程】

一、战时共产主义政策

1、背景:(1)国内:

;

(2)国外:

。

2、目的:

。

3、特点:

。

4、内容(1)

;

(2)

;

(3)

;

(4)

。

5、评价:进步性:

;

局限性:

。

二、新经济政策

1、必要性:(1)

( http: / / www.21cnjy.com )

;

(2)

。

2、内容:(1)

;

(2)

;

(3)

;

(4)

。

3、意义:(1)

;

(2)

。

三、斯大林模式

1、背景:

。

3、经济上的表现:(1)

;

(2)

;(3)

。

4、评价(1)功绩

①

;

②

。

(2)弊端①

;

②

;

③

;

④

。

【知识链接】

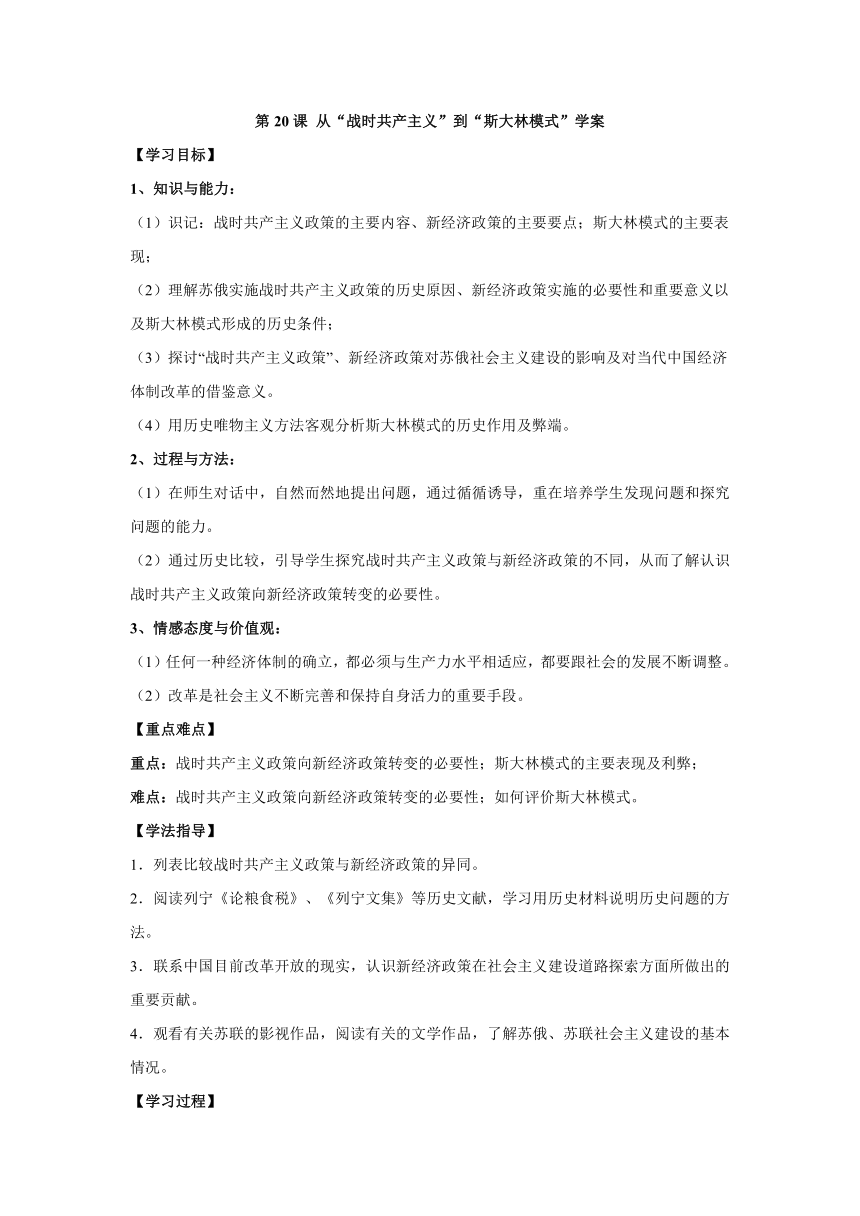

一、列宁新经济政策与罗斯福新政的比较

新经济政策

罗斯福新政

不同点

背景

战时共产主义政策引起政治、经济危机

1929~1933年经济危机加剧了美国的政治、经济危机

性质和前提条件

无产阶级专政

资产阶级专政

根本目的

为了恢复国民经济,建立社会主义经济体制,巩固工农联盟

为了维护资产阶级统治秩序,减轻经济危机对美国的破坏

方式

以市场调节为住,利用市场与货币关系来扩大生产,国家放松对经济的干预

实行国家干预经济的方法

侧重点

农业

工业

作用

使俄国的经济生产恢复到战前的水平,巩固了工农联盟

促进了生产力的发展,遏制了美国法西斯势力的发展,巩固了资本主义制度

相同点

都面临内忧外患的局势,在经济出现危机的情况下

( http: / / www.21cnjy.com )推行;都缓解了危机

;都注意利用不同经济制度的长处

;在农业政策上都主张国家对农业进行干预或调节,以促进农业恢复和发展,从而巩固政权。

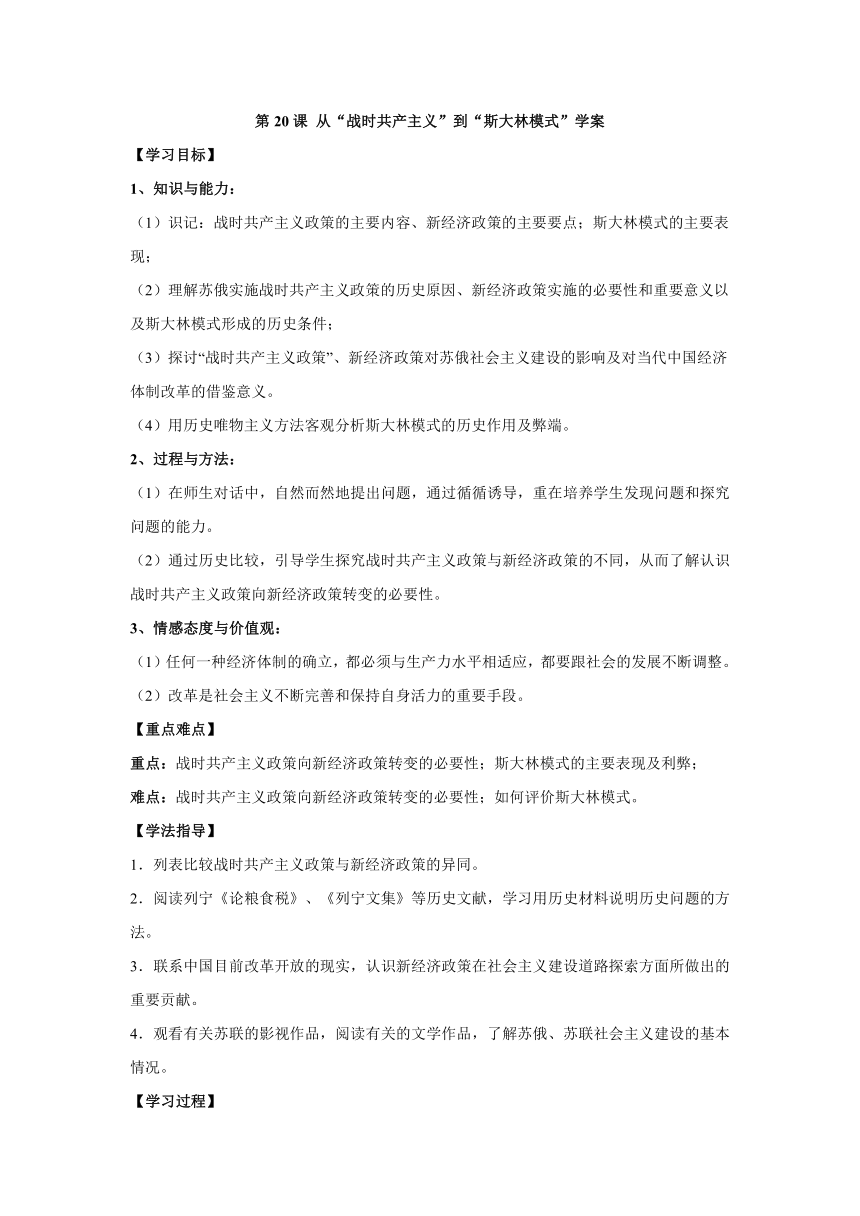

二、斯大林模式和西方模式、中国特色社会主义模式的比较

西方模式

斯大林模式

中国特色社会主义模式

所有制形式

生产资料私有制

生产资料公有制

以公有制为主体、多种所有制成分并存

工业化道路

先轻工业后重工业

优先发展重工业

农轻重工业协调发展

农业制度

资本主义大农场

集体化农庄

家庭联产承包责任制

经济体制

市场经济体制

高度集中的计划经济体制

社会主义市场经济体制

政治制度

君主立宪制、共和制等

高度集中的政治体制(高度集权、一党制度等)

人民代表大会制度、政治协商制度、民族区域自治制度

【基础达标】

一、选择题:

1、新经济政策在农业方面采取的措施是:

A、有偿地征收农民的剩余粮食

B、由固定粮食税代替余粮收集制

C、纳税后农民剩余粮由国家统一支配

D、用余粮收集制代替固定粮食税

2.

新经济政策中对涉及国家经济命脉的重要工业采取的政策是:

A、归国家所有,由国家经营

B、允许本国的资本家经营

C、允许外国的资本家投资经营

D、由国家与外国资本家合作经营

3、关于新经济政策的实质表述正确的是:

A、布尔什维克放弃了共产主义的目标

B、布尔什维克放弃了社会主义的实践

C、布尔什维克部分地放弃了战时共产主义政策

D、布尔什维克党放弃了用战时共产主义政策直接过渡到社会主义的设想和实践

4、列宁的布尔什维克党制订新经济政策时最基本的依据是:

A、从俄国的国情出发

B、利用资本主义扩大再生产

C、加强和巩固工农联盟

D、逐步过渡到社会主义和共产主义

5、苏俄实行战时共产主义政策的意图是:

发展商品经济,巩固工农联盟

B.实行土地改革,废除封建所有制

C.集中全国的物力、财力,战胜敌人

D.加强国家垄断,建立社会主义经济基础

18、苏俄的新经济政策和罗斯福新政的相似之处是:

A.采取多种形式的国有化政策

B.尽量保留“自由企业制度”

C.集中全国的人力、物力

D.利用国家政权力量直接干预经济

19、斯大林模式形成的标志是:

社会主义工业化方针的提出

B.农业集体化运动的开展

C.“一五计划”的完成

D.1936年苏联新宪法的制定

20、斯大林模式形成的主要原因是:

A.帝国主义的包围和威胁

B.相对落后的经济文化与历史传统的制约

C.社会主义发展的需要

D.斯大林的个人因素

21、阿拉木图协议的签署,表明:

在宪法中删去了关于共产党领导作用的条文

B.抛弃了以马克思主义为思想指导

C.苏共党组织的瓦解

D.苏联实际上的解体

22、邓小平指出:“社会主义究竟是什

( http: / / www.21cnjy.com )么样子,苏联搞了很多年,也并没有完全搞清楚。可能列宁的思路比较好,搞了个新经济政策,但是后来苏联的模式僵化了。”对这句话理解正确的是

A.邓小平认为后来的苏联模式比新经济政策退步了

B.邓小平认为中国比苏联先搞清楚了如何建设社会主义

C.邓小平清楚地认识到中国必须长期实行新经济政策这种模式

D.邓小平认为实行新经济政策是对建成社会主义的一次有益探索

二、非选择题:

阅读下列材料

材料一:长期的内战和干涉对有关的所有党

( http: / / www.21cnjy.com )派都是一场灾难。它使从波罗地海到太平洋沿岸的俄国农村的土地荒废,使俄国人民大批死于战祸、饥饿和疾病。同样严重的是新成立的苏联与西方世界之间的关系恶化了。苏联领导人怀有的“被资本主义包围”这种马克思主义的担心进一步加深,而西方政治家则对1919年建立的共产国际的无用的宣言过于认真。这种相互的不信任既深刻又持久,因此毒化了随后十年的国际关系。

材料二:注重实际的列宁认识到让步是不可避

( http: / / www.21cnjy.com )免的——因而于1921年采取了新经济政策,这一政策允许局部地区恢复资本主义,尤其是农业和贸易方面。……对列宁来说,新经济政策并不意味着社会主义在俄国的结束,而是暂时退却,“后退一步为的是前进两步。”

材料三:1922年4月,包括苏俄和

( http: / / www.21cnjy.com )德国在内的国际经济会议在意大利热那亚召开。根据列宁指示,苏俄代表团出席会议的基本任务是:在维护国家主权,坚持平等互利的基础上,努力发展同资本主义国家的正常贸易和经济合作。会议期间,协约国拒绝了苏俄的建议.但苏德双方签订了《拉巴洛条约》.条约规定立即恢复两国的外交关系并按最惠国待遇的原则发展两国的经济关系等。

——以上均摘自《全球通史》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,分析当时的苏俄面临怎样的内外形势

?造成这种状况的主要原因是什么?

(2)

结合所学知识,如何理解材料二中新经济政策意味着“后退一步为的是前进两步”?

(3)结合材料一,概括说明材料二和三中列宁及布尔什维克党的内外政策对苏俄(苏联)的重大意义。

(4)材料二和材料三中列宁制定政策的依据是什么?

25、答.①国内严重的经济危机;国外资本主义国家包围封锁.国内战争和外国武装干涉.(答世界大战也可得分).

②放弃直接过渡到社会主义的设想和实践,开始利用市场和商品货币关系指导生产,逐步向社会主义过渡.

③新经济政策使国民经济恢复,苏维埃政权巩固.和德国改善关系打破了西方国家孤立苏俄的政策,提高了苏俄的国际地位.

④实事求是.依据国情和形势采取灵活的政策.

【拓展提升】

全面分析斯大林模式

斯大林模式是一种高度集中的政治、经济

( http: / / www.21cnjy.com )体制。斯大林模式是前苏联工业化和经济发展过程中所采用的、并且延续约70余年的一种经济体制。它形成的标志为苏联1936年宪法的通过。这种经济体制是一种高度集中的计划经济模式,即通过国家权力,全面干预和管理国民经济各部门,通过指令性计划集中进行资源配置,进行社会生产活动。具体表现为经济运行排斥市场和价值规律;政府通过计划确定全社会的产、供、销和企业的人、财、物等。由于苏联是在斯大林取得领导权后开始全面执行计划经济,由于斯大林还从理论上对计划经济进行了概括,并使其成为苏联乃至于其他一些社会主义国家实行工业化的指导思想,所以,通常人们把计划经济体制称为斯大林模式。接下来我从以下几方面来全面分析斯大林模式。

一、背景

1.国际形势:虽然赢得三年战争的胜利,但仍处于资本主义国家的包围和战争威胁之中;

2.政治形势:1922年苏联成立;列宁逝世后,斯大林上台,通过政治斗争逐渐巩固了自己的领导地位;

3.经济形势:新经济政策的实施,苏联经

( http: / / www.21cnjy.com )济迅速恢复,但总体而言其生产力水平仍相对落后,20年代末工业产值仍只占国民经济生产总值的45%。尤其重工业发展不足。

4.历史传统与社会环境:沙皇

( http: / / www.21cnjy.com )俄国长期以来是一个农奴制国家,1861年亚历山大二世改革后虽然走上走向资本主义道路,但仍存在大量的农奴制残余;从经济上讲是一个小农经济占主导地位的、落后的农业国;从政治上讲,长期处于沙皇专制统治之下,专制主义的意识形态根深蒂固,而且有着强烈的扩张欲望。

5.思想环境:斯大林多次在

( http: / / www.21cnjy.com )国家问题上强调,“阶级的消灭,不是通过阶级斗争消灭的道路,而是经过阶级斗争加强的道路达到的”,“只有最大限度的加强国家政权,才成车次铲除垂死的阶级的残余”。

6.斯大林的个人性格特点:粗暴、非凡的意志力、对人的主观能动性比较看重,对客观规律则尊重不够、带有俄罗斯农民意识。

二、含义

是指苏联在斯大林的领导下,按照斯大林的规划

( http: / / www.21cnjy.com )所确立起来的国家政治经济体制。它是苏联在特定的历史条件下(外部受到资本主义国家的包围和战争的威胁;国内受到相对落后的经济文化与历史传统制约;还有斯大林个人的因素)的一种社会主义模式。

三、内容

1.以优先发展重工业为中心的赶超战略。

2.以高度国有化为基础,以行政手段为主配置资源、高度集中的经济体制。

3.缺乏制约和监督的高度集权的政治体制。

四、特征

“斯大林模式”最明显的特征是高度集中或高度集权,并且体现在政治、经济、文化和对外关系体制上。

1.政治体制特征。高度集中的以党代政领导体制

( http: / / www.21cnjy.com );以人治代替法治,有法不依,长官意志盛行,民主法制遭到破坏;自上而下的干部委任制和终身制;党和国家缺乏有效的人民监督体制。党政职权不分,以党代政;权利过分集中于个人,总书记专权;联邦制国家结构的高度中央集权化;践踏法制,漠视民主制度;干部委任制盛行。

2.经济体制特征。所有制形式过于整齐划一;高

( http: / / www.21cnjy.com )度集中的部门管理体制;片面强调指令性计划经济,忽视价值规律,排斥市场机制;以行政手段为主管理经济,政治斗争时常干预经济生活;优先发展重工业。

3.文化体制特征。姜长斌认为,“斯大林模式”在文化上的特征是绝对的统一意志和大规模的情报封锁。

4.对外关系特征。从新经济政策的对外开放转向对外封闭,从社会主义国家与资本主义国家和平共处转发冷战对峙,甚至准备并进行热点对抗。

五、评价

1.斯大林模式的贡献(历史地位):斯大林模式是特定历史条件的产物,它在历史上曾建立了不可磨灭的功勋。

(1)斯大林模式比较成功的解

( http: / / www.21cnjy.com )决了在资本主义包围和战争威胁中,一个经济和文化落后国家如何很好的建设社会主义这个难度很多的课题,从而丰富和发展了马克思主义关于社会主义建设的理论。

(2) 苏联在短短的二十多年时间里就跑完了资本主义花费了一百年的路程。

(3) 由于斯大林模式,是苏联抢

( http: / / www.21cnjy.com )在二战爆发之前基本实现了工业化和农业集体化,为取得卫国战争胜利准备了雄厚的物质基础,保存了民族的生存,赢得了世界人民的尊重。

总之,客观的说在20世纪30年代世界的历

( http: / / www.21cnjy.com )史上,斯大林模式留下的不是失败的记录,而是成功的骄傲。尤其是当1929年至1933年,资本主义面临完全危机的时候,苏联进行的社会主义建设成就震惊了西方世界。二战后,它对新生的社会主义国家恢复经济,初步建立社会化大工业的基础,也起到过积极示范作用,从而对资本主义社会形成强大的冲击力。

2.斯大林模式的弊端

(1) 在经济方面,它长期只注重发展重工业和国防工业,是国民经济发展比例失调,人民群众特别是农民的物质生活水平难以得到持续的提高。

(2)在政治方面,高度集中的党政领导体

( http: / / www.21cnjy.com )制,自上而下的干部委派体制,缺乏民主的监督机制,致使以党代政、党政不分的现象被认为是体现党的领导的正常原则而被肯定下来。

(3) 在思想文化方面,高度集中的文化管理体制导致学术民主的消失。

(4)在国际方面,针对帝国主义搞封锁、反对开放、主张封闭,提倡关起门来搞建设。

(5) 苏联斯大林模式的危害性还在于,斯大林将这一特殊历史条件下形成的模式绝对化和普遍化。

六、影响

由于苏联作为世界上第一个社会主义国

( http: / / www.21cnjy.com )际的特殊地位,对第二次世界大战后新建的人民民主国家产生了重大的影响,各国在社会主义改造和建设的实践中,都不同程度的沿用了斯大林的理论和模式。当新科技革命的浪潮袭来时,当时代主题由战争和革命向和平与发展逐渐过渡时,斯大林模式与生俱来的弊端便日趋显现出来。斯大林模式成为20世纪社会主义国家兴衰成败、是非得失的历史和逻辑起点,成为社会主义改革兴起的深沉原因。

1.确立人类历史上第一个社会主义制度,坚持社会主义的基本特征。

2.探索出一条不同于历史上资本主

( http: / / www.21cnjy.com )义发展模式的社会主义工业化道路,保证了苏联实现社会主义工业化。首先,迅速实现苏联的工业化,其工业产值及其在世界工业中的比重在一个较短的时间内居于世界前列,使作为落后农业国的俄国发展成为一个强大的工业化国家。其次,建立了独立的门类齐全的工业体系,特别是重型工业和国防军事工业的基础上,创立了在当时领先于国际水平的核技术、航天技术等等,使苏联一度跻身世界科技先进国行列。

3.保证了卫国战争的胜利。

4.实行了一些违背社会主义原则的政策。

( http: / / www.21cnjy.com )这种高度集权的模式妨碍了社会主义制度的优越性的充分发挥,表明苏联在探索社会主义发展道路方面存在着巨大的误区。从长远看,它严重阻碍了苏联的进一步发展,最终导致苏联1991年解体。

七、认识

是苏联进行社会主义建设的探索和创新,曾在初期和战争时期发挥过积极作用,但不是建设社会主义的惟一模式。

八、斯大林模式带给我们的经验教训

制定政策时一定要坚持生产关系适应生

( http: / / www.21cnjy.com )产力发展的原则;要从国情出发;坚持可持续发展战略,农、轻、重按适当比例平衡发展,还要充分发挥市场货币关系,尊重价值规律,使企业又充分的自主权,不能单纯以行政命令管理经济;制定农业政策必须考虑农民的利益,要注重改善民生,协调积累和消费的关系,不能过分地剥夺人民利益来求得国家的发展;要发扬社会主义民主,加强民主法制建设,反对个人权利凌驾于法律之上,杜绝盲目的个人崇拜;要坚定不移地奉行和平自主的外交政策,反对霸权主义,尤其是要反对任意牺牲弱小国家民族的利益来满足大国的需要。

从“战时共产主义”到“斯大林模式”学案

【学习目标】

1、知识与能力:

(1)识记:战时共产主义政策的主要内容、新经济政策的主要要点;斯大林模式的主要表现;

(2)理解苏俄实施战时共产主义政策的历史原因、新经济政策实施的必要性和重要意义以及斯大林模式形成的历史条件;

(3)探讨“战时共产主义政策”、新经济政策对苏俄社会主义建设的影响及对当代中国经济体制改革的借鉴意义。

(4)用历史唯物主义方法客观分析斯大林模式的历史作用及弊端。

2、过程与方法:

(1)在师生对话中,自然而然地提出问题,通过循循诱导,重在培养学生发现问题和探究问题的能力。

(2)通过历史比较,引导学生探究战时共产主义政策与新经济政策的不同,从而了解认识战时共产主义政策向新经济政策转变的必要性。

3、情感态度与价值观:

(1)任何一种经济体制的确立,都必须与生产力水平相适应,都要跟社会的发展不断调整。

(2)改革是社会主义不断完善和保持自身活力的重要手段。

【重点难点】

重点:战时共产主义政策向新经济政策转变的必要性;斯大林模式的主要表现及利弊;

难点:战时共产主义政策向新经济政策转变的必要性;如何评价斯大林模式。

【学法指导】

1.列表比较战时共产主义政策与新经济政策的异同。

2.阅读列宁《论粮食税》、《列宁文集》等历史文献,学习用历史材料说明历史问题的方法。

3.联系中国目前改革开放的现实,认识新经济政策在社会主义建设道路探索方面所做出的重要贡献。

4.观看有关苏联的影视作品,阅读有关的文学作品,了解苏俄、苏联社会主义建设的基本情况。

【学习过程】

一、战时共产主义政策

1、背景:(1)国内:

;

(2)国外:

。

2、目的:

。

3、特点:

。

4、内容(1)

;

(2)

;

(3)

;

(4)

。

5、评价:进步性:

;

局限性:

。

二、新经济政策

1、必要性:(1)

( http: / / www.21cnjy.com )

;

(2)

。

2、内容:(1)

;

(2)

;

(3)

;

(4)

。

3、意义:(1)

;

(2)

。

三、斯大林模式

1、背景:

。

3、经济上的表现:(1)

;

(2)

;(3)

。

4、评价(1)功绩

①

;

②

。

(2)弊端①

;

②

;

③

;

④

。

【知识链接】

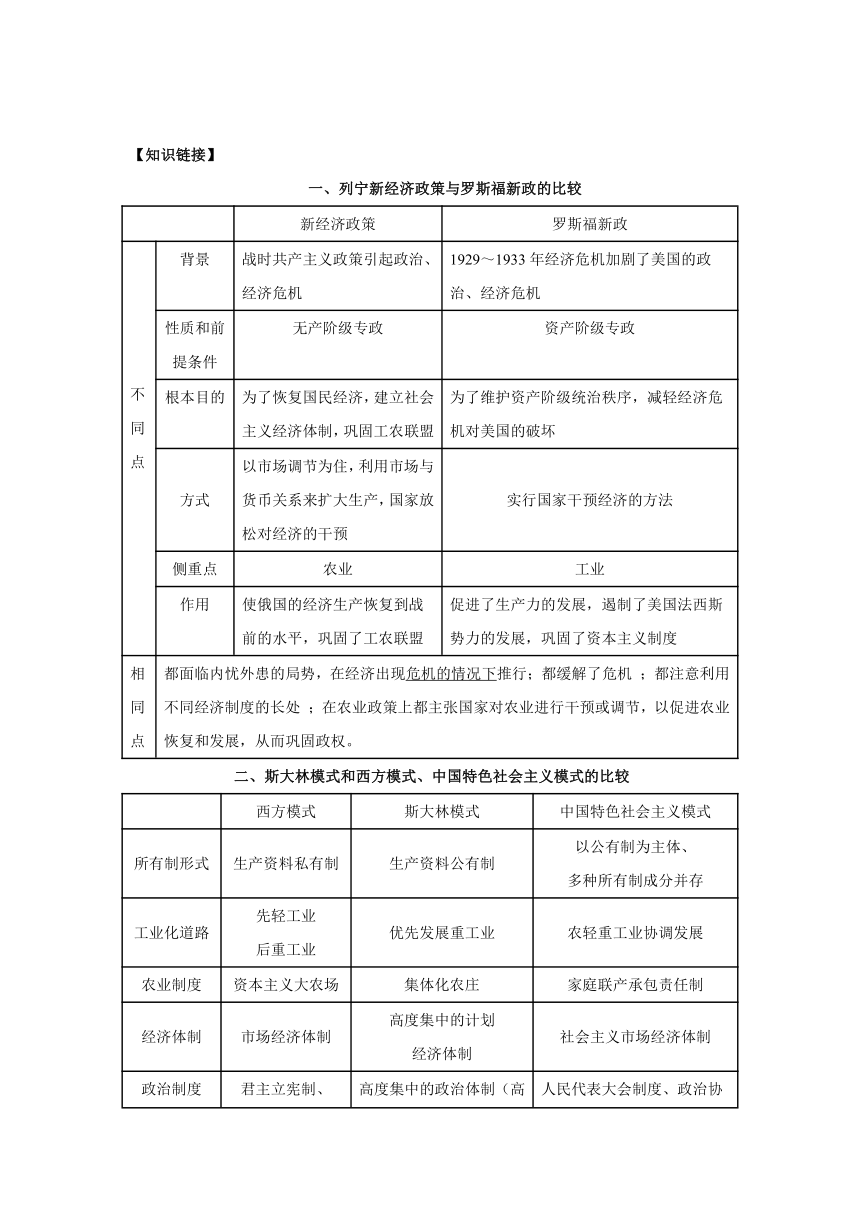

一、列宁新经济政策与罗斯福新政的比较

新经济政策

罗斯福新政

不同点

背景

战时共产主义政策引起政治、经济危机

1929~1933年经济危机加剧了美国的政治、经济危机

性质和前提条件

无产阶级专政

资产阶级专政

根本目的

为了恢复国民经济,建立社会主义经济体制,巩固工农联盟

为了维护资产阶级统治秩序,减轻经济危机对美国的破坏

方式

以市场调节为住,利用市场与货币关系来扩大生产,国家放松对经济的干预

实行国家干预经济的方法

侧重点

农业

工业

作用

使俄国的经济生产恢复到战前的水平,巩固了工农联盟

促进了生产力的发展,遏制了美国法西斯势力的发展,巩固了资本主义制度

相同点

都面临内忧外患的局势,在经济出现危机的情况下

( http: / / www.21cnjy.com )推行;都缓解了危机

;都注意利用不同经济制度的长处

;在农业政策上都主张国家对农业进行干预或调节,以促进农业恢复和发展,从而巩固政权。

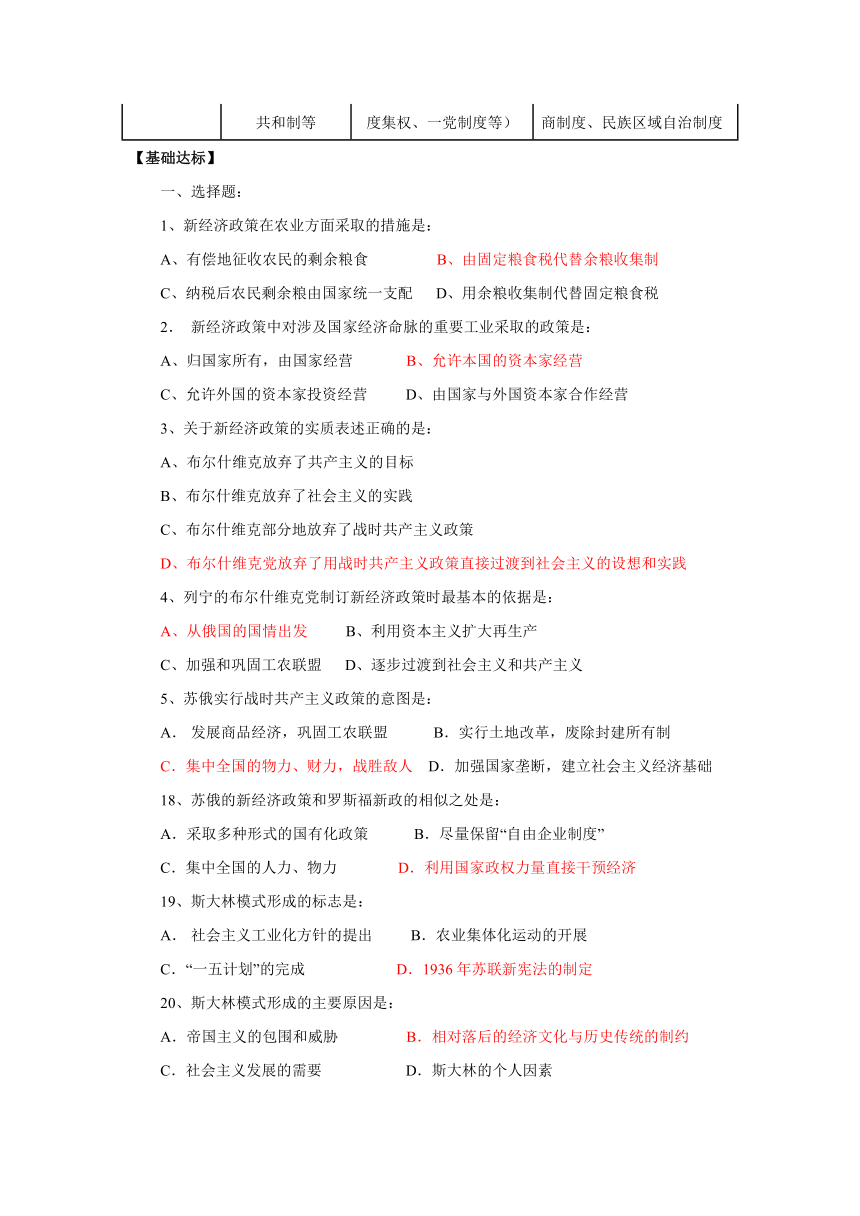

二、斯大林模式和西方模式、中国特色社会主义模式的比较

西方模式

斯大林模式

中国特色社会主义模式

所有制形式

生产资料私有制

生产资料公有制

以公有制为主体、多种所有制成分并存

工业化道路

先轻工业后重工业

优先发展重工业

农轻重工业协调发展

农业制度

资本主义大农场

集体化农庄

家庭联产承包责任制

经济体制

市场经济体制

高度集中的计划经济体制

社会主义市场经济体制

政治制度

君主立宪制、共和制等

高度集中的政治体制(高度集权、一党制度等)

人民代表大会制度、政治协商制度、民族区域自治制度

【基础达标】

一、选择题:

1、新经济政策在农业方面采取的措施是:

A、有偿地征收农民的剩余粮食

B、由固定粮食税代替余粮收集制

C、纳税后农民剩余粮由国家统一支配

D、用余粮收集制代替固定粮食税

2.

新经济政策中对涉及国家经济命脉的重要工业采取的政策是:

A、归国家所有,由国家经营

B、允许本国的资本家经营

C、允许外国的资本家投资经营

D、由国家与外国资本家合作经营

3、关于新经济政策的实质表述正确的是:

A、布尔什维克放弃了共产主义的目标

B、布尔什维克放弃了社会主义的实践

C、布尔什维克部分地放弃了战时共产主义政策

D、布尔什维克党放弃了用战时共产主义政策直接过渡到社会主义的设想和实践

4、列宁的布尔什维克党制订新经济政策时最基本的依据是:

A、从俄国的国情出发

B、利用资本主义扩大再生产

C、加强和巩固工农联盟

D、逐步过渡到社会主义和共产主义

5、苏俄实行战时共产主义政策的意图是:

发展商品经济,巩固工农联盟

B.实行土地改革,废除封建所有制

C.集中全国的物力、财力,战胜敌人

D.加强国家垄断,建立社会主义经济基础

18、苏俄的新经济政策和罗斯福新政的相似之处是:

A.采取多种形式的国有化政策

B.尽量保留“自由企业制度”

C.集中全国的人力、物力

D.利用国家政权力量直接干预经济

19、斯大林模式形成的标志是:

社会主义工业化方针的提出

B.农业集体化运动的开展

C.“一五计划”的完成

D.1936年苏联新宪法的制定

20、斯大林模式形成的主要原因是:

A.帝国主义的包围和威胁

B.相对落后的经济文化与历史传统的制约

C.社会主义发展的需要

D.斯大林的个人因素

21、阿拉木图协议的签署,表明:

在宪法中删去了关于共产党领导作用的条文

B.抛弃了以马克思主义为思想指导

C.苏共党组织的瓦解

D.苏联实际上的解体

22、邓小平指出:“社会主义究竟是什

( http: / / www.21cnjy.com )么样子,苏联搞了很多年,也并没有完全搞清楚。可能列宁的思路比较好,搞了个新经济政策,但是后来苏联的模式僵化了。”对这句话理解正确的是

A.邓小平认为后来的苏联模式比新经济政策退步了

B.邓小平认为中国比苏联先搞清楚了如何建设社会主义

C.邓小平清楚地认识到中国必须长期实行新经济政策这种模式

D.邓小平认为实行新经济政策是对建成社会主义的一次有益探索

二、非选择题:

阅读下列材料

材料一:长期的内战和干涉对有关的所有党

( http: / / www.21cnjy.com )派都是一场灾难。它使从波罗地海到太平洋沿岸的俄国农村的土地荒废,使俄国人民大批死于战祸、饥饿和疾病。同样严重的是新成立的苏联与西方世界之间的关系恶化了。苏联领导人怀有的“被资本主义包围”这种马克思主义的担心进一步加深,而西方政治家则对1919年建立的共产国际的无用的宣言过于认真。这种相互的不信任既深刻又持久,因此毒化了随后十年的国际关系。

材料二:注重实际的列宁认识到让步是不可避

( http: / / www.21cnjy.com )免的——因而于1921年采取了新经济政策,这一政策允许局部地区恢复资本主义,尤其是农业和贸易方面。……对列宁来说,新经济政策并不意味着社会主义在俄国的结束,而是暂时退却,“后退一步为的是前进两步。”

材料三:1922年4月,包括苏俄和

( http: / / www.21cnjy.com )德国在内的国际经济会议在意大利热那亚召开。根据列宁指示,苏俄代表团出席会议的基本任务是:在维护国家主权,坚持平等互利的基础上,努力发展同资本主义国家的正常贸易和经济合作。会议期间,协约国拒绝了苏俄的建议.但苏德双方签订了《拉巴洛条约》.条约规定立即恢复两国的外交关系并按最惠国待遇的原则发展两国的经济关系等。

——以上均摘自《全球通史》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,分析当时的苏俄面临怎样的内外形势

?造成这种状况的主要原因是什么?

(2)

结合所学知识,如何理解材料二中新经济政策意味着“后退一步为的是前进两步”?

(3)结合材料一,概括说明材料二和三中列宁及布尔什维克党的内外政策对苏俄(苏联)的重大意义。

(4)材料二和材料三中列宁制定政策的依据是什么?

25、答.①国内严重的经济危机;国外资本主义国家包围封锁.国内战争和外国武装干涉.(答世界大战也可得分).

②放弃直接过渡到社会主义的设想和实践,开始利用市场和商品货币关系指导生产,逐步向社会主义过渡.

③新经济政策使国民经济恢复,苏维埃政权巩固.和德国改善关系打破了西方国家孤立苏俄的政策,提高了苏俄的国际地位.

④实事求是.依据国情和形势采取灵活的政策.

【拓展提升】

全面分析斯大林模式

斯大林模式是一种高度集中的政治、经济

( http: / / www.21cnjy.com )体制。斯大林模式是前苏联工业化和经济发展过程中所采用的、并且延续约70余年的一种经济体制。它形成的标志为苏联1936年宪法的通过。这种经济体制是一种高度集中的计划经济模式,即通过国家权力,全面干预和管理国民经济各部门,通过指令性计划集中进行资源配置,进行社会生产活动。具体表现为经济运行排斥市场和价值规律;政府通过计划确定全社会的产、供、销和企业的人、财、物等。由于苏联是在斯大林取得领导权后开始全面执行计划经济,由于斯大林还从理论上对计划经济进行了概括,并使其成为苏联乃至于其他一些社会主义国家实行工业化的指导思想,所以,通常人们把计划经济体制称为斯大林模式。接下来我从以下几方面来全面分析斯大林模式。

一、背景

1.国际形势:虽然赢得三年战争的胜利,但仍处于资本主义国家的包围和战争威胁之中;

2.政治形势:1922年苏联成立;列宁逝世后,斯大林上台,通过政治斗争逐渐巩固了自己的领导地位;

3.经济形势:新经济政策的实施,苏联经

( http: / / www.21cnjy.com )济迅速恢复,但总体而言其生产力水平仍相对落后,20年代末工业产值仍只占国民经济生产总值的45%。尤其重工业发展不足。

4.历史传统与社会环境:沙皇

( http: / / www.21cnjy.com )俄国长期以来是一个农奴制国家,1861年亚历山大二世改革后虽然走上走向资本主义道路,但仍存在大量的农奴制残余;从经济上讲是一个小农经济占主导地位的、落后的农业国;从政治上讲,长期处于沙皇专制统治之下,专制主义的意识形态根深蒂固,而且有着强烈的扩张欲望。

5.思想环境:斯大林多次在

( http: / / www.21cnjy.com )国家问题上强调,“阶级的消灭,不是通过阶级斗争消灭的道路,而是经过阶级斗争加强的道路达到的”,“只有最大限度的加强国家政权,才成车次铲除垂死的阶级的残余”。

6.斯大林的个人性格特点:粗暴、非凡的意志力、对人的主观能动性比较看重,对客观规律则尊重不够、带有俄罗斯农民意识。

二、含义

是指苏联在斯大林的领导下,按照斯大林的规划

( http: / / www.21cnjy.com )所确立起来的国家政治经济体制。它是苏联在特定的历史条件下(外部受到资本主义国家的包围和战争的威胁;国内受到相对落后的经济文化与历史传统制约;还有斯大林个人的因素)的一种社会主义模式。

三、内容

1.以优先发展重工业为中心的赶超战略。

2.以高度国有化为基础,以行政手段为主配置资源、高度集中的经济体制。

3.缺乏制约和监督的高度集权的政治体制。

四、特征

“斯大林模式”最明显的特征是高度集中或高度集权,并且体现在政治、经济、文化和对外关系体制上。

1.政治体制特征。高度集中的以党代政领导体制

( http: / / www.21cnjy.com );以人治代替法治,有法不依,长官意志盛行,民主法制遭到破坏;自上而下的干部委任制和终身制;党和国家缺乏有效的人民监督体制。党政职权不分,以党代政;权利过分集中于个人,总书记专权;联邦制国家结构的高度中央集权化;践踏法制,漠视民主制度;干部委任制盛行。

2.经济体制特征。所有制形式过于整齐划一;高

( http: / / www.21cnjy.com )度集中的部门管理体制;片面强调指令性计划经济,忽视价值规律,排斥市场机制;以行政手段为主管理经济,政治斗争时常干预经济生活;优先发展重工业。

3.文化体制特征。姜长斌认为,“斯大林模式”在文化上的特征是绝对的统一意志和大规模的情报封锁。

4.对外关系特征。从新经济政策的对外开放转向对外封闭,从社会主义国家与资本主义国家和平共处转发冷战对峙,甚至准备并进行热点对抗。

五、评价

1.斯大林模式的贡献(历史地位):斯大林模式是特定历史条件的产物,它在历史上曾建立了不可磨灭的功勋。

(1)斯大林模式比较成功的解

( http: / / www.21cnjy.com )决了在资本主义包围和战争威胁中,一个经济和文化落后国家如何很好的建设社会主义这个难度很多的课题,从而丰富和发展了马克思主义关于社会主义建设的理论。

(2) 苏联在短短的二十多年时间里就跑完了资本主义花费了一百年的路程。

(3) 由于斯大林模式,是苏联抢

( http: / / www.21cnjy.com )在二战爆发之前基本实现了工业化和农业集体化,为取得卫国战争胜利准备了雄厚的物质基础,保存了民族的生存,赢得了世界人民的尊重。

总之,客观的说在20世纪30年代世界的历

( http: / / www.21cnjy.com )史上,斯大林模式留下的不是失败的记录,而是成功的骄傲。尤其是当1929年至1933年,资本主义面临完全危机的时候,苏联进行的社会主义建设成就震惊了西方世界。二战后,它对新生的社会主义国家恢复经济,初步建立社会化大工业的基础,也起到过积极示范作用,从而对资本主义社会形成强大的冲击力。

2.斯大林模式的弊端

(1) 在经济方面,它长期只注重发展重工业和国防工业,是国民经济发展比例失调,人民群众特别是农民的物质生活水平难以得到持续的提高。

(2)在政治方面,高度集中的党政领导体

( http: / / www.21cnjy.com )制,自上而下的干部委派体制,缺乏民主的监督机制,致使以党代政、党政不分的现象被认为是体现党的领导的正常原则而被肯定下来。

(3) 在思想文化方面,高度集中的文化管理体制导致学术民主的消失。

(4)在国际方面,针对帝国主义搞封锁、反对开放、主张封闭,提倡关起门来搞建设。

(5) 苏联斯大林模式的危害性还在于,斯大林将这一特殊历史条件下形成的模式绝对化和普遍化。

六、影响

由于苏联作为世界上第一个社会主义国

( http: / / www.21cnjy.com )际的特殊地位,对第二次世界大战后新建的人民民主国家产生了重大的影响,各国在社会主义改造和建设的实践中,都不同程度的沿用了斯大林的理论和模式。当新科技革命的浪潮袭来时,当时代主题由战争和革命向和平与发展逐渐过渡时,斯大林模式与生俱来的弊端便日趋显现出来。斯大林模式成为20世纪社会主义国家兴衰成败、是非得失的历史和逻辑起点,成为社会主义改革兴起的深沉原因。

1.确立人类历史上第一个社会主义制度,坚持社会主义的基本特征。

2.探索出一条不同于历史上资本主

( http: / / www.21cnjy.com )义发展模式的社会主义工业化道路,保证了苏联实现社会主义工业化。首先,迅速实现苏联的工业化,其工业产值及其在世界工业中的比重在一个较短的时间内居于世界前列,使作为落后农业国的俄国发展成为一个强大的工业化国家。其次,建立了独立的门类齐全的工业体系,特别是重型工业和国防军事工业的基础上,创立了在当时领先于国际水平的核技术、航天技术等等,使苏联一度跻身世界科技先进国行列。

3.保证了卫国战争的胜利。

4.实行了一些违背社会主义原则的政策。

( http: / / www.21cnjy.com )这种高度集权的模式妨碍了社会主义制度的优越性的充分发挥,表明苏联在探索社会主义发展道路方面存在着巨大的误区。从长远看,它严重阻碍了苏联的进一步发展,最终导致苏联1991年解体。

七、认识

是苏联进行社会主义建设的探索和创新,曾在初期和战争时期发挥过积极作用,但不是建设社会主义的惟一模式。

八、斯大林模式带给我们的经验教训

制定政策时一定要坚持生产关系适应生

( http: / / www.21cnjy.com )产力发展的原则;要从国情出发;坚持可持续发展战略,农、轻、重按适当比例平衡发展,还要充分发挥市场货币关系,尊重价值规律,使企业又充分的自主权,不能单纯以行政命令管理经济;制定农业政策必须考虑农民的利益,要注重改善民生,协调积累和消费的关系,不能过分地剥夺人民利益来求得国家的发展;要发扬社会主义民主,加强民主法制建设,反对个人权利凌驾于法律之上,杜绝盲目的个人崇拜;要坚定不移地奉行和平自主的外交政策,反对霸权主义,尤其是要反对任意牺牲弱小国家民族的利益来满足大国的需要。

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势