第21课 二战后苏联的经济改革 教案 (2)

文档属性

| 名称 | 第21课 二战后苏联的经济改革 教案 (2) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 43.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-08-08 19:02:52 | ||

图片预览

文档简介

第21课

二战后苏联的经济改革

教案

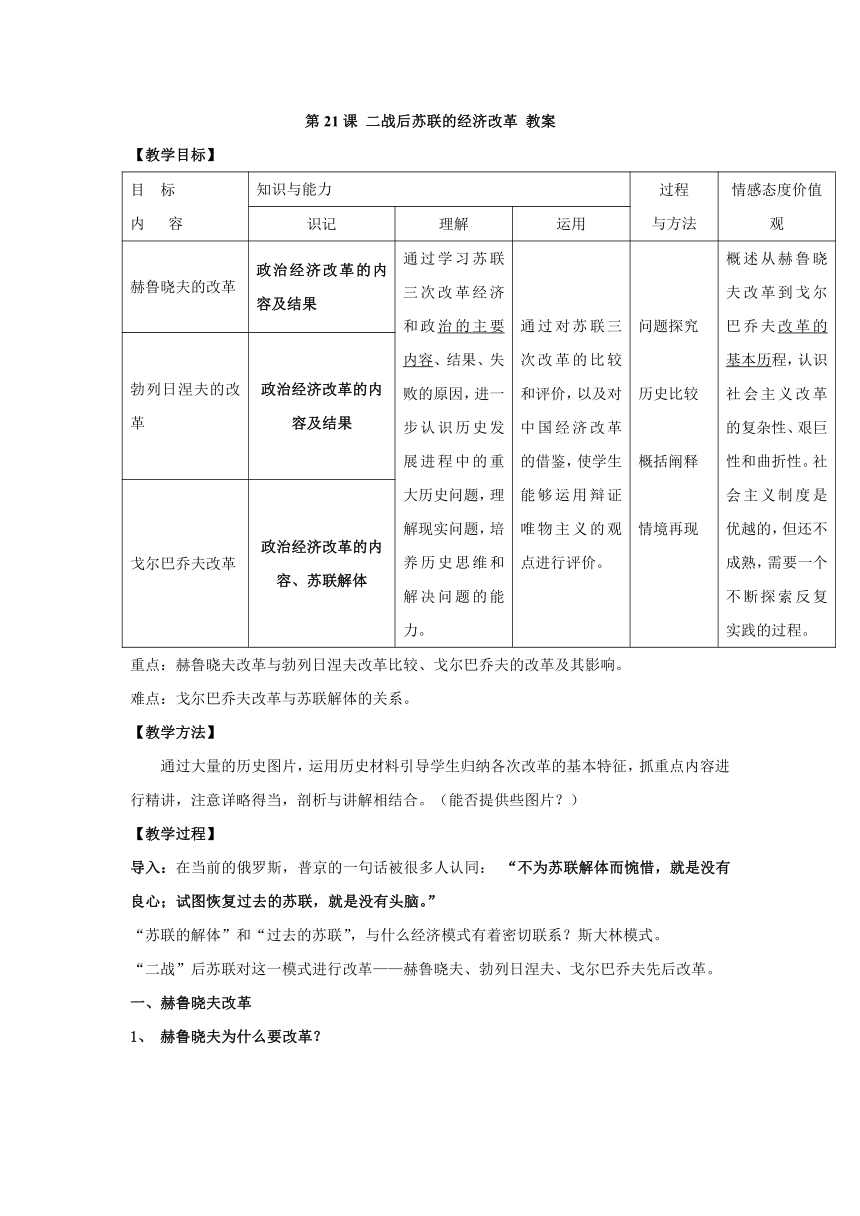

【教学目标】

目

标内

容

知识与能力

过程与方法

情感态度价值观

识记

理解

运用

赫鲁晓夫的改革

政治经济改革的内容及结果

通过学习苏联三次改革经济和政治的主要内容

( http: / / www.21cnjy.com )、结果、失败的原因,进一步认识历史发展进程中的重大历史问题,理解现实问题,培养历史思维和解决问题的能力。

通过对苏联三次改革的比较和评价,以及对中国经济改革的借鉴,使学生能够运用辩证唯物主义的观点进行评价。

问题探究历史比较概括阐释情境再现

概述从赫鲁晓夫改革到戈尔巴乔夫改革的基本历

( http: / / www.21cnjy.com )程,认识社会主义改革的复杂性、艰巨性和曲折性。社会主义制度是优越的,但还不成熟,需要一个不断探索反复实践的过程。

勃列日涅夫的改革

政治经济改革的内容及结果

戈尔巴乔夫改革

政治经济改革的内容、苏联解体

重点:赫鲁晓夫改革与勃列日涅夫改革比较、戈尔巴乔夫的改革及其影响。

难点:戈尔巴乔夫改革与苏联解体的关系。

【教学方法】

通过大量的历史图片,运用历史材料引导学生归纳各次改革的基本特征,抓重点内容进行精讲,注意详略得当,剖析与讲解相结合。(能否提供些图片?)

【教学过程】

导入:在当前的俄罗斯,普京的一句话被很多人认同:

“不为苏联解体而惋惜,就是没有良心;试图恢复过去的苏联,就是没有头脑。”

“苏联的解体”和“过去的苏联”,与什么经济模式有着密切联系?斯大林模式。

“二战”后苏联对这一模式进行改革——赫鲁晓夫、勃列日涅夫、戈尔巴乔夫先后改革。

一、赫鲁晓夫改革

1、

赫鲁晓夫为什么要改革?

浏览教材P98第一段正文加以概括。——斯大林模式的弊端日益显露(改革的必要性)。具体表现见书。

材料辅证:1931-1950年苏联工业生产

( http: / / www.21cnjy.com )增加了12倍,农业只提高了40%,1953年全苏联人人均粮食低于1913年,牲畜存栏数与1913年相当,而苏联人口比1913年增加了20%。

问:导致苏联以上经济状况的症结是什么?“斯大林模式”的弊端。

1953年,斯大林逝世,赫鲁晓夫上台,随着地位的稳定,他着手改革(改什么?)

阅读P98的历史纵横——了解苏共二十大,以及如何评价“秘密报告”?

积极:批评斯大林的错误及个人崇拜值得肯定,有利于破除对斯大林的迷信(解放思想,为改革提供思想基础)

但是报告未对斯大林全面评价

( http: / / www.21cnjy.com ),对问题的分析肤浅,把他的错误全部归结于斯大林的个人品质问题,报告震惊了世界,引起了国内外极大反响,国际上借此掀起反苏反共的浪潮,一度造成东欧政局的动荡。(二十大后不久,全国掀起公开批判斯大林等工作,对斯大林的批判有过激过火之处,方法步骤有失周详。毕竟斯大林的个人威信1949年在国内乃至整个社会主义阵营都达到了顶峰,特别是对斯大林的个人崇拜加剧,秘密报告对斯大林的评价突然发生巨大转变,民众一时无所适从,思想混乱。关于对伟人的评价,这一点在中国如对毛泽东的评价,中共领导人能够实事求是)

消极:造成国内政治、思想的长期混乱。

赫鲁晓夫经济改革的重点是什么?

( http: / / www.21cnjy.com )

2)工业方面

A.扩大地方和企业的自主权

B.一定程度上承认企业和个人的物质利益

——调动生产者的积极性,苏联工业保持较高的增长势头。

材料辅证:“1951——1965年,苏

( http: / / www.21cnjy.com )联工业的年均增长率达10.7%,钢铁、煤炭、石油等重要战略物资的产量都逐年增加。军事科技水平继续保持领先地位:1953年,苏联在美国之后不到一年成功爆炸了第一颗氢弹;1957年,又研制出世界上第一枚洲际导弹;同年,苏联将人类历史上第一颗人造地球卫星送入太空;1961年,第一艘载人宇宙飞船也成功上天。”——《大国崛起》

但是,请看P98的前言、历史纵横,赫鲁晓夫的最爱——玉米运动的最终结局如何?我们对他的经济改革又有何认识?

赫鲁晓夫缺乏实事求是精神,对斯大林模式的弊端缺乏科学认识

,未能从根本上突破这一模式。

在斯大林时代成长起来的赫鲁晓夫,最终未能彻底摆脱思想上的束缚。他的改革具有很大的应急性、随意性、矛盾性等,出现了不少失误。

结果:

1964年10月,赫鲁晓夫黯然下台,他的改革随之告终(失败)。

积极:在一定程度上冲击了斯大林模式

,取得了一定的成效。

3、评价:见上文,稍加总结(加粗字体)。

赫鲁晓夫改革打开了苏联经济改革的闸门,具有开创性、探索性——

二、勃列日涅夫改革

1.内容

1)企业管理:

恢复部门管理体制,

( http: / / www.21cnjy.com )加强对经济的集中领导;在坚持集中计划管理的前提下,扩大国营企业经营自主权

;运用经济手段,刺激企业改善经营管理。

投影:“改革实行经济手段与行政手段

( http: / / www.21cnjy.com )相结合的管理原则,又经过局部试验再逐步推广到全国,因此改革初期成效显著。(从1965年开始经济改革)……10余年,明显推动了原地打转的国民经济,被认为是苏联历史上最重要的经济改革之一。”——《大国崛起》

“70年代中期是苏联历史上经济增长水平和综合

( http: / / www.21cnjy.com )国力最强的时期,也是人民生活最好的时期。苏联依然保持着欧洲第一、世界第二的经济实力,成为与美国实力接近的超级大国。”——《大国崛起》

遗憾的是,苏联领导人没有抓住有利时机大力发展国民经济,而是重点投入到——

2)工业(重点):

注重发展重工业,特别是军事工业。

——苏联的军事实力达到了与美国相匹敌的水平。

但是庞大的军费开支,严重影

( http: / / www.21cnjy.com )响苏联经济的正常发展。高度集中的管理模式也越发僵化。从70年代中期开始,苏联的经济增长速度逐渐减缓(教材P99的表格),慢慢陷入“停滞”时期。

2.结果

(1)前期取得一些成效,军事实力达到与美国相抗衡的水平。

(2)执政后期(1975年以后),社会矛盾丛生,经济发展停滞。

——最终失败。

3、败因

军备竞赛导致经济负担加重;未能从根本上突破斯大林模式(根本)。

试比较赫鲁晓夫和勃列日涅夫的改革有何异同?

同:①目的:都是为了解决斯大林模式的弊端

②结果:都取得一些成果,但最终失败。

③败因:都没有从根本上破除斯大林模式。

异:内容有所不同,前者的重点在农业

,后者的重点在工业。

面对勃列日涅夫执政后期的局面(见书),给苏联未来的命运埋下了祸根。

三、戈尔巴乔夫改革(1985-1991)

1.背景:社会动荡、经济停滞、人民生活水平持续下降的危机局面。

2.

内容

1)经济——重点:用经济管理方法代替行政命令(实质:承认市场对经济的调节作用)

此外,调整所有制结构等。

结果:缺少宏观决策

和相

( http: / / www.21cnjy.com )应的配套措施,继续优先发展重工业,经济不断滑坡,人民生活水平继续下降。(“由于步伐过快,政策波动过大,使得在打破原有体制的同时,未能及时建立起新的有效的体制,因而导致经济改革严重失控。”——大国崛起)

戈尔巴乔夫又仓促开始了政治体制改革,试图以此促进经济改革的进行。

2)

政治:戈尔巴乔夫把改革的重点转向政治领域

3.结果及原因:——最终导致国内局势的失控和苏联解体(1991.12.25.)

导致苏联解体的原因是什么?

直接原因:戈尔巴乔夫的改革

根本原因:斯大林模式的弊端未有效纠正

比较三位领导人改革。见“金榜”表格,强调重点。

阅读学思之窗:对比新经济政策,理解邓小平为什么说“后来苏联的模式僵化了”。

答案要点:新经济政策从俄国国情出发,利

( http: / / www.21cnjy.com )用市场和货币关系来扩大生产,是小农经济占优势的国家向社会主义过渡的正确途径。斯大林时期形成的高度集中的计划经济体制,虽然在短期内使苏联成为工业强国,但后来日益僵化,改革都没有根本上纠正斯大林体制的弊端,以至于积重难返,失去了让社会主义制度自我完善的机会,最终导致苏联的解体。

【教后反思】

注意以下几点:

1、比较戈尔巴乔夫的经济改革与中国的经济改革有何异同?

相同:改革经济体制。

不同:中国经济体制的改革首先在农村取得突破性进展,在社会主义公有制前提下,克服了高度集中的计划经济管理体制——人民公社制的弊端。

戈尔巴乔夫的改革末能真正深入到经济体制的弊端中。

( http: / / www.21cnjy.com )

二战后苏联的经济改革

教案

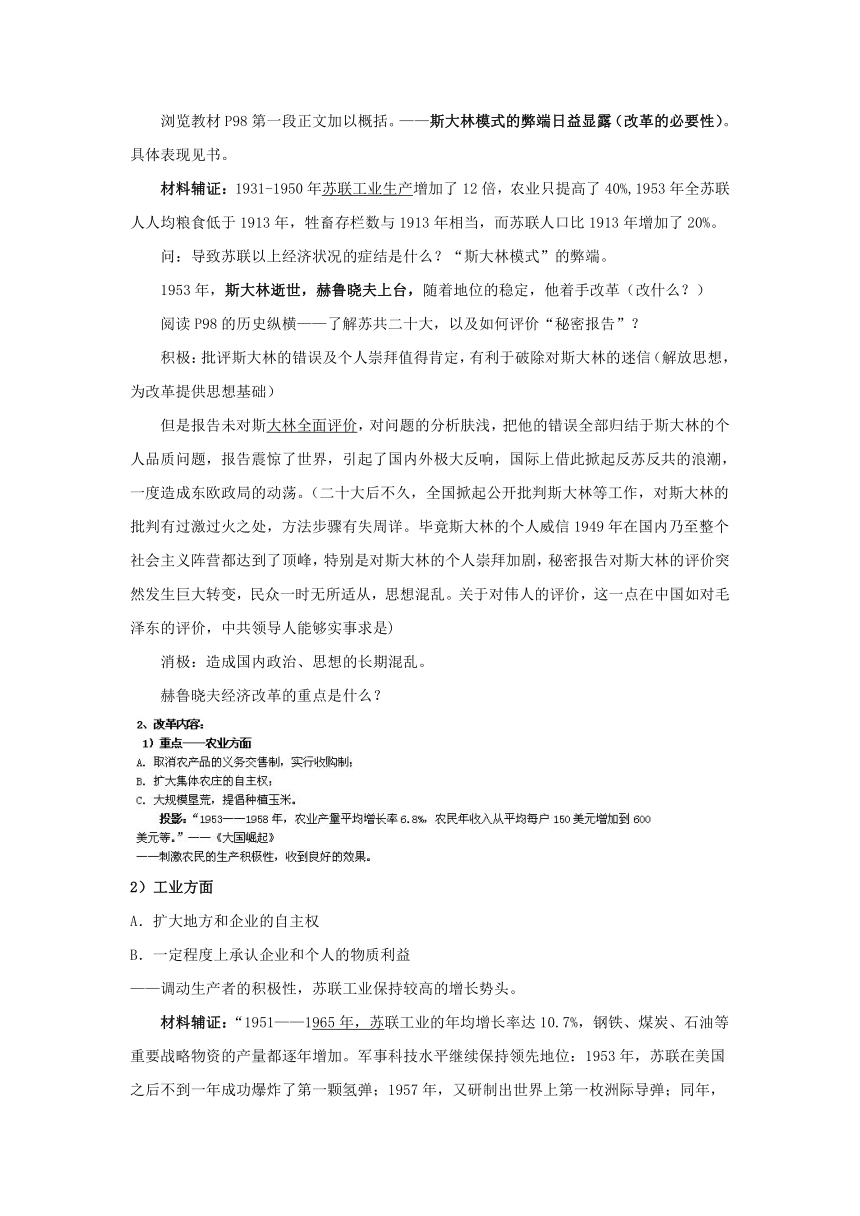

【教学目标】

目

标内

容

知识与能力

过程与方法

情感态度价值观

识记

理解

运用

赫鲁晓夫的改革

政治经济改革的内容及结果

通过学习苏联三次改革经济和政治的主要内容

( http: / / www.21cnjy.com )、结果、失败的原因,进一步认识历史发展进程中的重大历史问题,理解现实问题,培养历史思维和解决问题的能力。

通过对苏联三次改革的比较和评价,以及对中国经济改革的借鉴,使学生能够运用辩证唯物主义的观点进行评价。

问题探究历史比较概括阐释情境再现

概述从赫鲁晓夫改革到戈尔巴乔夫改革的基本历

( http: / / www.21cnjy.com )程,认识社会主义改革的复杂性、艰巨性和曲折性。社会主义制度是优越的,但还不成熟,需要一个不断探索反复实践的过程。

勃列日涅夫的改革

政治经济改革的内容及结果

戈尔巴乔夫改革

政治经济改革的内容、苏联解体

重点:赫鲁晓夫改革与勃列日涅夫改革比较、戈尔巴乔夫的改革及其影响。

难点:戈尔巴乔夫改革与苏联解体的关系。

【教学方法】

通过大量的历史图片,运用历史材料引导学生归纳各次改革的基本特征,抓重点内容进行精讲,注意详略得当,剖析与讲解相结合。(能否提供些图片?)

【教学过程】

导入:在当前的俄罗斯,普京的一句话被很多人认同:

“不为苏联解体而惋惜,就是没有良心;试图恢复过去的苏联,就是没有头脑。”

“苏联的解体”和“过去的苏联”,与什么经济模式有着密切联系?斯大林模式。

“二战”后苏联对这一模式进行改革——赫鲁晓夫、勃列日涅夫、戈尔巴乔夫先后改革。

一、赫鲁晓夫改革

1、

赫鲁晓夫为什么要改革?

浏览教材P98第一段正文加以概括。——斯大林模式的弊端日益显露(改革的必要性)。具体表现见书。

材料辅证:1931-1950年苏联工业生产

( http: / / www.21cnjy.com )增加了12倍,农业只提高了40%,1953年全苏联人人均粮食低于1913年,牲畜存栏数与1913年相当,而苏联人口比1913年增加了20%。

问:导致苏联以上经济状况的症结是什么?“斯大林模式”的弊端。

1953年,斯大林逝世,赫鲁晓夫上台,随着地位的稳定,他着手改革(改什么?)

阅读P98的历史纵横——了解苏共二十大,以及如何评价“秘密报告”?

积极:批评斯大林的错误及个人崇拜值得肯定,有利于破除对斯大林的迷信(解放思想,为改革提供思想基础)

但是报告未对斯大林全面评价

( http: / / www.21cnjy.com ),对问题的分析肤浅,把他的错误全部归结于斯大林的个人品质问题,报告震惊了世界,引起了国内外极大反响,国际上借此掀起反苏反共的浪潮,一度造成东欧政局的动荡。(二十大后不久,全国掀起公开批判斯大林等工作,对斯大林的批判有过激过火之处,方法步骤有失周详。毕竟斯大林的个人威信1949年在国内乃至整个社会主义阵营都达到了顶峰,特别是对斯大林的个人崇拜加剧,秘密报告对斯大林的评价突然发生巨大转变,民众一时无所适从,思想混乱。关于对伟人的评价,这一点在中国如对毛泽东的评价,中共领导人能够实事求是)

消极:造成国内政治、思想的长期混乱。

赫鲁晓夫经济改革的重点是什么?

( http: / / www.21cnjy.com )

2)工业方面

A.扩大地方和企业的自主权

B.一定程度上承认企业和个人的物质利益

——调动生产者的积极性,苏联工业保持较高的增长势头。

材料辅证:“1951——1965年,苏

( http: / / www.21cnjy.com )联工业的年均增长率达10.7%,钢铁、煤炭、石油等重要战略物资的产量都逐年增加。军事科技水平继续保持领先地位:1953年,苏联在美国之后不到一年成功爆炸了第一颗氢弹;1957年,又研制出世界上第一枚洲际导弹;同年,苏联将人类历史上第一颗人造地球卫星送入太空;1961年,第一艘载人宇宙飞船也成功上天。”——《大国崛起》

但是,请看P98的前言、历史纵横,赫鲁晓夫的最爱——玉米运动的最终结局如何?我们对他的经济改革又有何认识?

赫鲁晓夫缺乏实事求是精神,对斯大林模式的弊端缺乏科学认识

,未能从根本上突破这一模式。

在斯大林时代成长起来的赫鲁晓夫,最终未能彻底摆脱思想上的束缚。他的改革具有很大的应急性、随意性、矛盾性等,出现了不少失误。

结果:

1964年10月,赫鲁晓夫黯然下台,他的改革随之告终(失败)。

积极:在一定程度上冲击了斯大林模式

,取得了一定的成效。

3、评价:见上文,稍加总结(加粗字体)。

赫鲁晓夫改革打开了苏联经济改革的闸门,具有开创性、探索性——

二、勃列日涅夫改革

1.内容

1)企业管理:

恢复部门管理体制,

( http: / / www.21cnjy.com )加强对经济的集中领导;在坚持集中计划管理的前提下,扩大国营企业经营自主权

;运用经济手段,刺激企业改善经营管理。

投影:“改革实行经济手段与行政手段

( http: / / www.21cnjy.com )相结合的管理原则,又经过局部试验再逐步推广到全国,因此改革初期成效显著。(从1965年开始经济改革)……10余年,明显推动了原地打转的国民经济,被认为是苏联历史上最重要的经济改革之一。”——《大国崛起》

“70年代中期是苏联历史上经济增长水平和综合

( http: / / www.21cnjy.com )国力最强的时期,也是人民生活最好的时期。苏联依然保持着欧洲第一、世界第二的经济实力,成为与美国实力接近的超级大国。”——《大国崛起》

遗憾的是,苏联领导人没有抓住有利时机大力发展国民经济,而是重点投入到——

2)工业(重点):

注重发展重工业,特别是军事工业。

——苏联的军事实力达到了与美国相匹敌的水平。

但是庞大的军费开支,严重影

( http: / / www.21cnjy.com )响苏联经济的正常发展。高度集中的管理模式也越发僵化。从70年代中期开始,苏联的经济增长速度逐渐减缓(教材P99的表格),慢慢陷入“停滞”时期。

2.结果

(1)前期取得一些成效,军事实力达到与美国相抗衡的水平。

(2)执政后期(1975年以后),社会矛盾丛生,经济发展停滞。

——最终失败。

3、败因

军备竞赛导致经济负担加重;未能从根本上突破斯大林模式(根本)。

试比较赫鲁晓夫和勃列日涅夫的改革有何异同?

同:①目的:都是为了解决斯大林模式的弊端

②结果:都取得一些成果,但最终失败。

③败因:都没有从根本上破除斯大林模式。

异:内容有所不同,前者的重点在农业

,后者的重点在工业。

面对勃列日涅夫执政后期的局面(见书),给苏联未来的命运埋下了祸根。

三、戈尔巴乔夫改革(1985-1991)

1.背景:社会动荡、经济停滞、人民生活水平持续下降的危机局面。

2.

内容

1)经济——重点:用经济管理方法代替行政命令(实质:承认市场对经济的调节作用)

此外,调整所有制结构等。

结果:缺少宏观决策

和相

( http: / / www.21cnjy.com )应的配套措施,继续优先发展重工业,经济不断滑坡,人民生活水平继续下降。(“由于步伐过快,政策波动过大,使得在打破原有体制的同时,未能及时建立起新的有效的体制,因而导致经济改革严重失控。”——大国崛起)

戈尔巴乔夫又仓促开始了政治体制改革,试图以此促进经济改革的进行。

2)

政治:戈尔巴乔夫把改革的重点转向政治领域

3.结果及原因:——最终导致国内局势的失控和苏联解体(1991.12.25.)

导致苏联解体的原因是什么?

直接原因:戈尔巴乔夫的改革

根本原因:斯大林模式的弊端未有效纠正

比较三位领导人改革。见“金榜”表格,强调重点。

阅读学思之窗:对比新经济政策,理解邓小平为什么说“后来苏联的模式僵化了”。

答案要点:新经济政策从俄国国情出发,利

( http: / / www.21cnjy.com )用市场和货币关系来扩大生产,是小农经济占优势的国家向社会主义过渡的正确途径。斯大林时期形成的高度集中的计划经济体制,虽然在短期内使苏联成为工业强国,但后来日益僵化,改革都没有根本上纠正斯大林体制的弊端,以至于积重难返,失去了让社会主义制度自我完善的机会,最终导致苏联的解体。

【教后反思】

注意以下几点:

1、比较戈尔巴乔夫的经济改革与中国的经济改革有何异同?

相同:改革经济体制。

不同:中国经济体制的改革首先在农村取得突破性进展,在社会主义公有制前提下,克服了高度集中的计划经济管理体制——人民公社制的弊端。

戈尔巴乔夫的改革末能真正深入到经济体制的弊端中。

( http: / / www.21cnjy.com )

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势