第16课 大众传媒的变迁 学案 (2)

文档属性

| 名称 | 第16课 大众传媒的变迁 学案 (2) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-08-09 07:18:34 | ||

图片预览

文档简介

第16课

大众传媒的变迁

学案

【学习目标】

1、知识与能力:

(1)识记:近现代报刊产生、发展及繁荣;中国电影的产生和发展的概况;电视的普及;互联网的诞生与发展;四大媒介;

(2)通过对近代传媒的发展变迁,理解各个时期具有代表性的报刊以及它们在各个时期所起的宣传作用、电视迅速普及互联网所具有的优势;

(3)通过学传媒的发展变迁,比较出四大媒介不同的特点,探究它们对人类社会产生的重大影响。

2、过程与方法:

(1)通过制作表格归纳总结和历史比较法对本课探讨和学习;

(2)通过历史分期、社会调查、文字表达等方式渗透历史学习的新思维、新方法;

(3)通过展示背景材料,生成问题,让学生

( http: / / www.21cnjy.com )运用归纳、对比、概括、探究等方法来感悟历史,即感知新知识——思考问题——合作、探究问题——体会历史,进一步培养学生的历史思维能力和团结合作精神。

3、情感态度与价值观:

(1)通过对中国近现代报刊、影视事业的发展

( http: / / www.21cnjy.com )以及互联网的优势等文化媒介的学习,理解传媒技术的进步对社会发展的推动作用以及对文化和生活发展具有深刻的影响。

(2)大众传媒的百年变迁,其实就是近现代中

( http: / / www.21cnjy.com )国人民社会生活发展史,通过课堂学习,使学生认识到人类社会的发展促进了不同媒介的产生和发展,而各种媒介在产生后,又对人类社会的发展历程产生了巨大的影响,这样,通过辨证地认识、分析这些媒介,就能使它们为我所用,为社会造福,从而进一步明确大胆借鉴、用于创新的重要性。

【重点难点】

重点:报刊对近代历史发展的作用、互联网的诞生与发展

难点:如何认识大众媒介的变迁对社会生活的影响

【学法指导】

由于本课的内容更加贴近于学

( http: / / www.21cnjy.com )生生活的实际,资料容易搜集,并且也很有趣味性,因此在教学前应该引导学生搜集有关中国报刊、影视、网络三个媒介发展资料,以锻炼学生收集整理资料的能力,不断加深对历史和现实的理解。在教学时教师在帮助学生理清课本基本线索的同时,充分利用学生课下找到的相关资料和教材中有关资料,组织学生进行一个小型的讨论,以充分发挥学生学习的主体性、积极性和参与性,注意把历史知识的传授和思想教育结合在一起。讲课时应用启发式谈话法、小范围讨论法、多媒体手段,这既符合新课改的精神,又符合学生的心理发展特征,也有利于培养和提高学生的学习兴趣和历史思维能力。

【学习过程】

一、报刊业

1.表现:(1)19世纪中期前后____________________________________________________。

(2)19世纪70年代以后________________________________________________________。

(3)20世纪前期_______________________________________________________________。

2.影响______________________________________________________________________。

二、影视业

1.表现:(1)电影______________________________________________________________。

(2)电视______________________________________________________________________。

2.影响______________________________________________________________________。

三、互联网

1.表现_______________________________________________________________________。

2.特点_____________________________________________

_______________________。

3.影响______________________________________________________________________。

【知识链接】

概述我国近现代报刊、影视和互联网逐渐普及的史实

发展状况

报刊

(1)19世纪40年代开始,在华传教士兴

( http: / / www.21cnjy.com )起一股办报热潮,中国出现近代报刊,1872年创刊的《申报》是近代中国出版时间最长、影响最大的报纸。(2)1873年艾小梅在汉口主办的《昭文新报》,开创了国人办报的先例。(3)维新运动中,国人办报形成高潮。影响较大的有《中外纪闻》、《时务报》、《国闻报》等,通俗性报刊受到民众的欢迎。(4)辛亥革命时期的《民报》、新文化运动时期的《新青年》、新民主主义革命时期的《新华日报》、《解放日报》等,都成为有力的思想宣传武器。

广播

(1)近代广播事业产生于20世纪20

( http: / / www.21cnjy.com )年代初。1923年,由英美报商创办的“大陆报—中国无线电公司广播台”在上海开播,中国境内第一批广播电台均由外国人开办。(2)1926年,中国人自办的第一座广播电台哈尔滨广播无线电台正式开播,上海新新公司开办了中国第一座私营广播电台。(3)1928年,南京国民政府筹备的中央广播电台在南京开播,这是近代中国第一座全国性的广播电台。

电影

(1)19世纪末电影传入中国。1896

( http: / / www.21cnjy.com )年,上海放映了“西洋影戏”,这是中国第一次放电影。电影在中国经历了从无声到有声、从黑白到彩色、从进口片到国产片的发展历程。(2)《定军山》(1905年)是中国人自己拍摄的第一部电影,标志着中国电影事业的起步;《歌女红牡丹》(1931年)是第一步有声电影;《渔光曲》首次获得国际大奖的影片(1935年莫斯科国际电影节);电影《风云儿女》插曲《义勇军进行曲》后来成为国歌。(3)新中国成立后,反映工农生活和革命战争的题材纷纷搬上银幕。(4)改革开放后,电影走向一个辉煌时代。

电视

(1)1958年5月,北京电视

( http: / / www.21cnjy.com )台开始试播,标志中国电视事业的诞生,1978年改名为中央电视台。(2)改革开放以来,电视逐渐普及,使人民的文化生活更加丰富多彩。

互联网

互联网诞生于20世纪60年代的美国,中

( http: / / www.21cnjy.com )国在1994年正式接入互联网。我国的互联网事业起步虽晚,但发展速度却是一日千里,发展态势呈现出后发者的跳跃式特征。

【基础达标】

一、选择题:

1、传统的三大媒介是:①报纸

②广播

③电视

④互联网

A、①②③

B、①②④

C、①③④

D、②③④

2、19世纪中前期,在中国出现的外国报刊有:

A、《万国公报》

B、《时务报》

C、《昭文新报》

D、《民报》

3、中国境内最早的报刊是:

A、1873年艾小梅创办的《民报》

B、1873年艾小梅创办的《昭文新报》

C、1875年艾小梅创办的《民报》

D、1873年艾小梅创办的《中国丛报》

4、在新民主主义革命时期,我党与国民党创办的报刊进行针锋相对的斗争,其中国民党的报刊是:

A、《解放日报》

B、《新华日报》

C、《人民日报》

D、《中央日报》

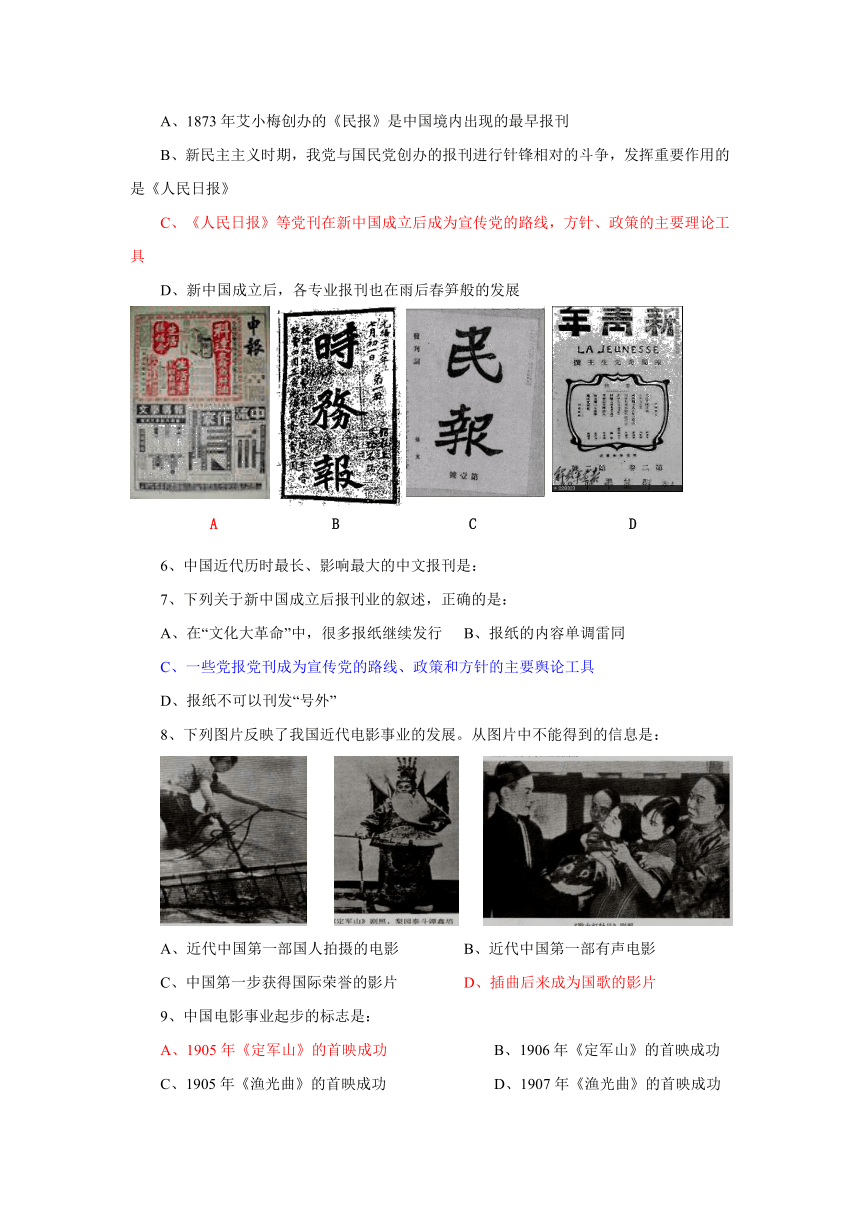

5、下列说法正确的是:

A、1873年艾小梅创办的《民报》是中国境内出现的最早报刊

B、新民主主义时期,我党与国民党创办的报刊进行针锋相对的斗争,发挥重要作用的是《人民日报》

C、《人民日报》等党刊在新中国成立后成为宣传党的路线,方针、政策的主要理论工具

D、新中国成立后,各专业报刊也在雨后春笋般的发展

6、中国近代历时最长、影响最大的中文报刊是:

7、下列关于新中国成立后报刊业的叙述,正确的是:

A、在“文化大革命”中,很多报纸继续发行

B、报纸的内容单调雷同

C、一些党报党刊成为宣传党的路线、政策和方针的主要舆论工具

D、报纸不可以刊发“号外”

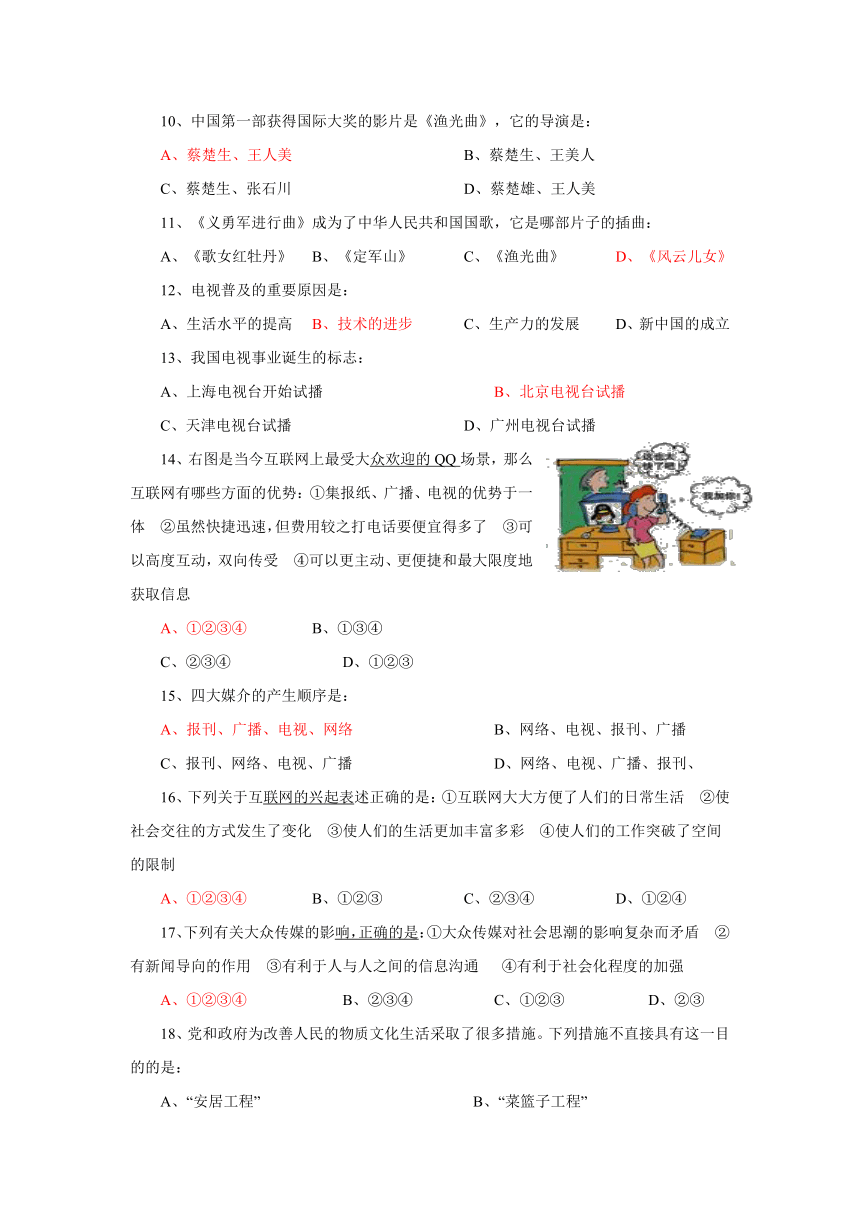

8、下列图片反映了我国近代电影事业的发展。从图片中不能得到的信息是:

A、近代中国第一部国人拍摄的电影

B、近代中国第一部有声电影

C、中国第一步获得国际荣誉的影片

D、插曲后来成为国歌的影片

9、中国电影事业起步的标志是:

A、1905年《定军山》的首映成功

B、1906年《定军山》的首映成功

C、1905年《渔光曲》的首映成功

D、1907年《渔光曲》的首映成功

10、中国第一部获得国际大奖的影片是《渔光曲》,它的导演是:

A、蔡楚生、王人美

B、蔡楚生、王美人

C、蔡楚生、张石川

D、蔡楚雄、王人美

11、《义勇军进行曲》成为了中华人民共和国国歌,它是哪部片子的插曲:

A、《歌女红牡丹》

B、《定军山》

C、《渔光曲》

D、《风云儿女》

12、电视普及的重要原因是:

A、生活水平的提高

B、技术的进步

C、生产力的发展

D、新中国的成立

13、我国电视事业诞生的标志:

A、上海电视台开始试播

B、北京电视台试播

C、天津电视台试播

D、广州电视台试播

14、右图是当今互联网上最受大众欢迎的QQ

( http: / / www.21cnjy.com )场景,那么互联网有哪些方面的优势:①集报纸、广播、电视的优势于一体

②虽然快捷迅速,但费用较之打电话要便宜得多了

③可以高度互动,双向传受

④可以更主动、更便捷和最大限度地获取信息

A、①②③④

B、①③④

C、②③④

D、①②③

15、四大媒介的产生顺序是:

A、报刊、广播、电视、网络

B、网络、电视、报刊、广播

C、报刊、网络、电视、广播

D、网络、电视、广播、报刊、

16、下列关于互联网的兴起表

( http: / / www.21cnjy.com )述正确的是:①互联网大大方便了人们的日常生活

②使社会交往的方式发生了变化

③使人们的生活更加丰富多彩

④使人们的工作突破了空间的限制

A、①②③④

B、①②③

C、②③④

D、①②④

17、下列有关大众传媒的影响,正确的是

( http: / / www.21cnjy.com ):①大众传媒对社会思潮的影响复杂而矛盾

②有新闻导向的作用

③有利于人与人之间的信息沟通

④有利于社会化程度的加强

A、①②③④

B、②③④

C、①②③

D、②③

18、党和政府为改善人民的物质文化生活采取了很多措施。下列措施不直接具有这一目的的是:

A、“安居工程”

B、“菜篮子工程”

C、“村村通工程”

D、“载人航天工程”

二、非选择题:

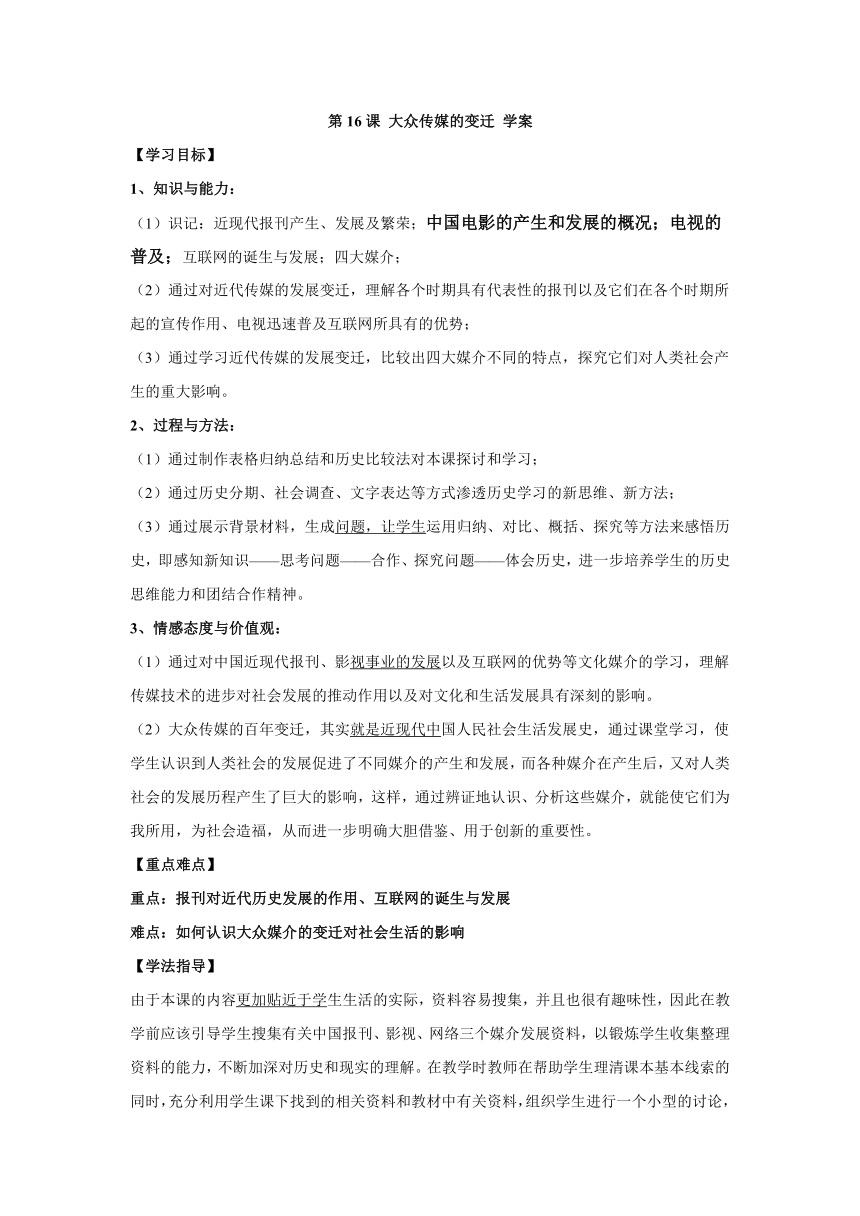

19、解读下面表格,联系所学知识,回答下列关于中国大众传媒的几个问题:

中国大众传媒发展情况表(1985——2000年)

类别

/

时间

1985年

1990年

1995年

1999年

2000年

第一媒介总印数(亿份)

248

211

263

318

329

第二媒介节目制作时间(小时)

280799

647762

2332164

2931682

3381466

第三媒介节目制作时间(小时)

38056

91572

383513

526483

585007

第四媒介用户(户)

7213

3014518

9021717

⑴传统的三大媒介具体包含哪些媒介?

⑵现在风靡全球的第四媒介是指什么媒介?

⑶第四媒介诞生于何时?中国正式接入于何时?

⑷自20世纪80年代以来,我国的哪种媒介发展最快?(2分)

⑸联系现实生活,指出第四媒介能给你带来哪些方便和帮助?(2分)

19、【参考答案】

⑴报刊、广播、电视

⑵互联网

⑶20世纪60年代末,1994年

⑷互联网

⑸查询资料、浏览新闻、看电影、看电视、听音乐、发电子邮件、聊天、获取信息等。

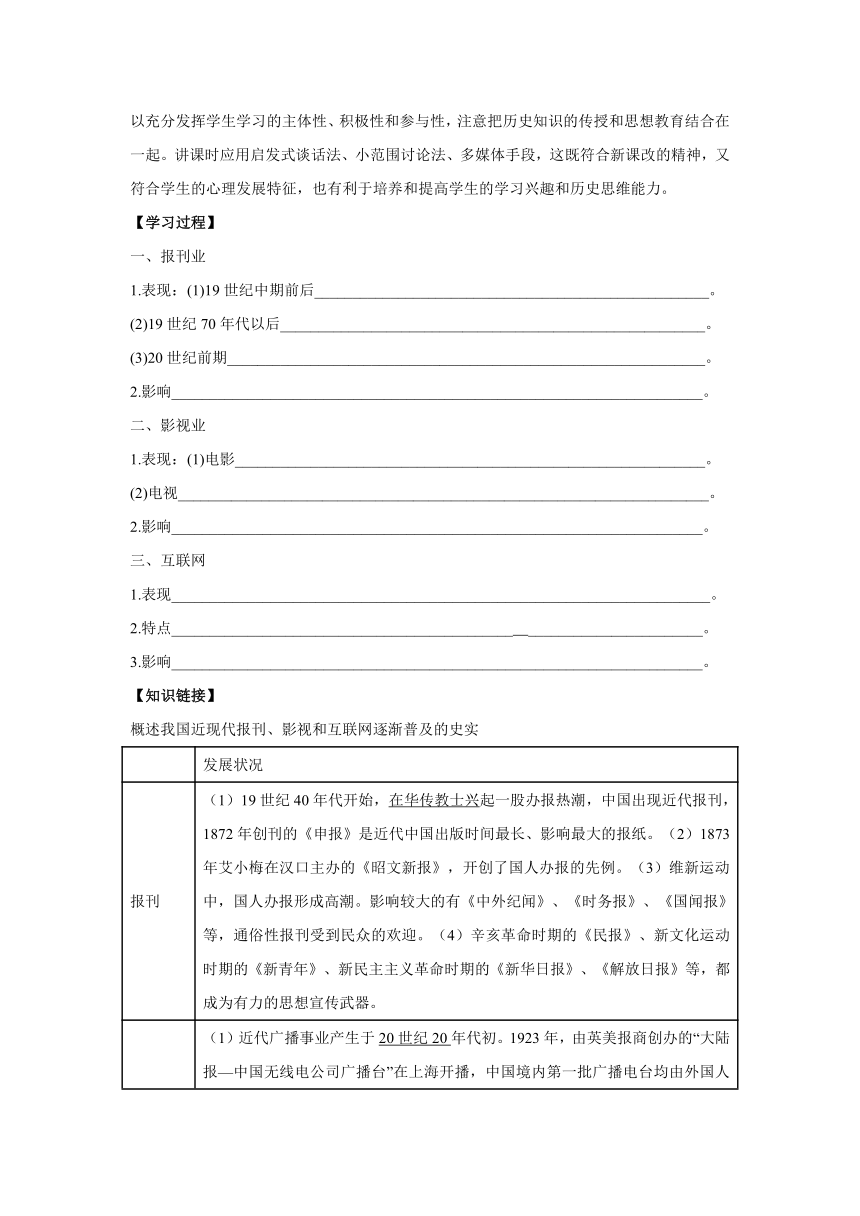

20、欣赏下列图片,结合所学知识,回答下列有关我国电影事业的几个问题:(10分)

( http: / / www.21cnjy.com )

( http: / / www.21cnjy.com )

( http: / / www.21cnjy.com )

《定军山》剧照

《渔光曲》剧照

《歌女红牡丹》剧照

⑴电影何时传到中国?(1分)

⑵中国电影事业起步的标志是什么?(1分)

⑶中国有声电影开始的标志是什么?(1分)

⑷中国第一部获得国际荣誉的影片是哪部电影?其导演与主演各是谁?(3分)

⑸与中华人民共和国现在的国歌有内在联系的是哪一部电影?(2分)

⑹与20世纪70年代以前相比,电影对现在中国人民的社会生活的影响大大降低。请简要分析其原因。(2分)

20、【参考答案】

⑴19世纪末

⑵1905年,由中国人自己摄制的电影《定军山》首映成功

⑶1931年,电影《歌女红牡丹》拍摄成功,结束了中国电影无声的历史

⑷《渔光曲》,蔡楚生,王人美

⑸《风云儿女》

⑹在温饱问题得以逐步解决之后,精神需要的地位随之提升;

伴随着科技发展和社会进步,人民的精神文化需要日趋多元化;

在电视、网络等新的媒介或娱乐手段的冲击之下,电影不再是满足人民精神需求的唯一方式。

21、1916年《新青年》载:“袁世凯之

( http: / / www.21cnjy.com )废共和复帝制,乃恶果非恶因,乃枝叶之罪恶,非根本之罪恶。若夫别尊卑,重阶级,主张人治,反对民权之思想之学说,实为制造专制帝王之根本之恶因。吾国思想界不将此根本恶因铲除净尽,则有因必有果,无数废共和复帝制之袁世凯,当然接踵应运而生,毫不足怪。”

请回答:(1)《新青年》是什么时期的刊物?说出它的创办地和创办人。(3分)

(2)请概括出这段话的主要阐述了什么观点?你如何看待这一观点?这一思想的传播在当时起了什么作用?(7分)

(3)结合所学的知识,说明《新青年》的主要作用?(3分)

参考答案:(1)新文化运动。1915年,上海。(3分)

(2)袁世凯复辟帝制的根本原因是封建专制思想,同时指出要彻底根除封建专制思想,必须宣传民主和科学。认识到帝制复辟的根本原因。(4分)

作用:推动了民主和科学思想的发展,解放了人们的思想,起了思想启蒙的作用。(3分)

(3)《新青年》作为新文化运动的阵地,有力地宣传了资产阶级民主、科学思想,动摇了封建思想的统治地位,促进了思想的解放。(3分)

22、自近代以来,中国人在大众传媒领域创造的“中国之最”有哪些?它们的共同作用是什么?

22题:

(1)表现:1873年,《昭文新报》在汉口出

( http: / / www.21cnjy.com )版,开了国人办报的先例;1896年,上海徐汇“又一村”反映了“西洋影戏”,是中国第一次放映电影;1926年,哈尔滨广播无线电台正式开播,是中国的第一家广播电台;1958年,北京电视台开始试播,是中国第一家电视台;1993年,中国第一条互联网专线正式开通。(每点2分,共10分)

(2)共同作用:促进了社会经济的发展

( http: / / www.21cnjy.com ),及时传播了时事信息,促进了科学知识的普及,有利于破除旧思想、旧观念,开阔人们的视野,丰富了人们的业余生活;此外,促进了印刷业等与大众传媒直接相关的行业发展。(共4分)

23、探究型试题:

随着网吧的逐渐普及,互联网对青少年的影响越来越引起社会的高度关注,有人认为利大于弊,有人认为弊大于利。你坚持怎样的观点?请说明你的理由。

23、【参考答案】

利大于弊:互联网对青少年没有明显的负面

( http: / / www.21cnjy.com )影响,青少年是否上网学习成绩没有明显差异,使用互联网并没有减少青少年的体育活动时间,也没减少他们与家人和朋友的交流时间,青少年每天与家人、朋友娱乐或聊天的时间与是否使用互联网、使用的时间长短没有明显关系。

弊大于利:耽误学生的学习时间,转移了青少

( http: / / www.21cnjy.com )年的兴奋点。影响了青少年的视力,也影响孩子的健康成长。具有暴力倾向的网络游戏及不健康的网络有害于青少年的心理健康。

【拓展提升】

一、分析报刊、影视、互联网的特点、作用及其影响

报纸

影视

互联网

特点

在广播电视出现前,报纸一直是时效性最强的新闻媒介,是人们了解国内国际大事最快捷的渠道。

电影作为信息传播媒介的时效性并不强,但制作比较精良,画面比较清晰。

互联网集报纸、广播和电视三者的优势

( http: / / www.21cnjy.com )于一体,通过网络发布的信息可以是多种传播符号的组合,文字、图像、声音兼备,还能模拟三维动态效果,具有很强的表现力和感染力。

作用

报纸除了具有报道新闻的功能外,在通达民情、传播知识、开启民智、立言议政和实行舆论监督等方面,都发挥着重要作用。

能让观众在较短的时间内得到充分的视觉

( http: / / www.21cnjy.com )和听觉享受;电影奇妙的教化功能,能给观众带来强烈的情感参与和情感体验,其特殊的效果是其他媒介所无法比拟的。

用户可以从网上查询资料、浏览新闻、

( http: / / www.21cnjy.com )看电影、看电视、听音乐,其他媒介能办到的事,互联网都能办到,而且费用低廉。互联网可以高度互动,双向传受,使信息的即时反馈得以实现。通过互联网,人们可以更加主动、更加便捷和最大限度地获取信息。

影响

最主要的任务是通过新闻事业影

( http: / / www.21cnjy.com )响人们政治生活,其次是影响人们经济生活和文化娱乐生活。以报道、记录、宣传、批判、形成舆论为内容的新闻事业的功能,是报刊的主要任务。它满足知识届“秀才不出门,便知天下事”的欲望,对人们,尤其是知识界的政治生活有重大影响。后来,报刊上开始登载商业广告、娱乐信息,而且比重日益增大,但新闻活动仍被人们认为是报刊的主要特征。

最主要的任务是满足大众的文

( http: / / www.21cnjy.com )化娱乐生活,其次是影响人们政治生活和经济生活。影视总是带有政治导向的,影响着人们的政治生活;但其主要任务是满足大众的文化娱乐生活,消磨闲暇时光,发散剩余能量,转换情绪,获得休养。在社会主义市场经济体制下,影视中夹带大量商业广告,甚至出现电视商场的专题节目,引导人们消费,它对人们经济生活的影响日益增大。

积极方面:(1)促使知识经济的产生和发展,

( http: / / www.21cnjy.com )其不但成为国民经济中发展最快的部门,而且创造的社会财富占据了国民生产总值的相当大的部分;命名知识产权的保护得到空前的重视,对劳动者的知识水平和文化素质的要求也逐渐提高;知识对社会经济的作用日益加强,促使了传统产业不断得到更新改造。(2)工作和生活方式的革命:人们的工作方式不仅突破了空间限制,而且提高了效率,增加了乐趣;人们的生活方式更加丰富多彩,社会交往方式也发生了变化。(3)教育和学习方式的革命:互联网不仅使传统的学校教育更加完善,而且使远程教育成为可能,从而引发了一场教育和学习的革命。(4)思维方式的变化:现代信息技术的发展使人们对生产、生活、社会交往的形式等多方面的认识发生变化,从而改变着人们的思维方式。消极方面:(1)互联网对青少年的人生观、价值观和世界观形成的构成潜在威胁。(2)互联网使许多青少年沉溺于网络虚拟世界,脱离现实,也使一些青少年荒废学业。(3)互联网中的不良信息和网络犯罪对青少年的身心健康和安全构成危害和威胁。

二、近现代以来中国四次大的社会生活变迁

变化

时间

历史背景

变化表现

第一次

鸦片战争

中国开始沦为半殖民地半封建社会,“洋货”大量涌入。

在被迫开放的沿海沿江地区,人民的生活与以前相比,发生显著变化。

第二次

辛亥革命

推翻封建帝制,建立中华民国,民主共和观念深入人心。

旧的风俗习惯受到极大冲击,人们的精神生活发生很大变化。

第三次

新中国成立

新中国的建立,政府的强制运动。

一些社会丑恶现象消失。物质生活出现平均主义,人民的生活水平和精神面貌发生很大变化。

第四次

改革开放

经济快速发展,政治环境日趋宽松。

人民的生活水平迅速提高,与发达国家的差距越来越小。

A

B

C

D

大众传媒的变迁

学案

【学习目标】

1、知识与能力:

(1)识记:近现代报刊产生、发展及繁荣;中国电影的产生和发展的概况;电视的普及;互联网的诞生与发展;四大媒介;

(2)通过对近代传媒的发展变迁,理解各个时期具有代表性的报刊以及它们在各个时期所起的宣传作用、电视迅速普及互联网所具有的优势;

(3)通过学传媒的发展变迁,比较出四大媒介不同的特点,探究它们对人类社会产生的重大影响。

2、过程与方法:

(1)通过制作表格归纳总结和历史比较法对本课探讨和学习;

(2)通过历史分期、社会调查、文字表达等方式渗透历史学习的新思维、新方法;

(3)通过展示背景材料,生成问题,让学生

( http: / / www.21cnjy.com )运用归纳、对比、概括、探究等方法来感悟历史,即感知新知识——思考问题——合作、探究问题——体会历史,进一步培养学生的历史思维能力和团结合作精神。

3、情感态度与价值观:

(1)通过对中国近现代报刊、影视事业的发展

( http: / / www.21cnjy.com )以及互联网的优势等文化媒介的学习,理解传媒技术的进步对社会发展的推动作用以及对文化和生活发展具有深刻的影响。

(2)大众传媒的百年变迁,其实就是近现代中

( http: / / www.21cnjy.com )国人民社会生活发展史,通过课堂学习,使学生认识到人类社会的发展促进了不同媒介的产生和发展,而各种媒介在产生后,又对人类社会的发展历程产生了巨大的影响,这样,通过辨证地认识、分析这些媒介,就能使它们为我所用,为社会造福,从而进一步明确大胆借鉴、用于创新的重要性。

【重点难点】

重点:报刊对近代历史发展的作用、互联网的诞生与发展

难点:如何认识大众媒介的变迁对社会生活的影响

【学法指导】

由于本课的内容更加贴近于学

( http: / / www.21cnjy.com )生生活的实际,资料容易搜集,并且也很有趣味性,因此在教学前应该引导学生搜集有关中国报刊、影视、网络三个媒介发展资料,以锻炼学生收集整理资料的能力,不断加深对历史和现实的理解。在教学时教师在帮助学生理清课本基本线索的同时,充分利用学生课下找到的相关资料和教材中有关资料,组织学生进行一个小型的讨论,以充分发挥学生学习的主体性、积极性和参与性,注意把历史知识的传授和思想教育结合在一起。讲课时应用启发式谈话法、小范围讨论法、多媒体手段,这既符合新课改的精神,又符合学生的心理发展特征,也有利于培养和提高学生的学习兴趣和历史思维能力。

【学习过程】

一、报刊业

1.表现:(1)19世纪中期前后____________________________________________________。

(2)19世纪70年代以后________________________________________________________。

(3)20世纪前期_______________________________________________________________。

2.影响______________________________________________________________________。

二、影视业

1.表现:(1)电影______________________________________________________________。

(2)电视______________________________________________________________________。

2.影响______________________________________________________________________。

三、互联网

1.表现_______________________________________________________________________。

2.特点_____________________________________________

_______________________。

3.影响______________________________________________________________________。

【知识链接】

概述我国近现代报刊、影视和互联网逐渐普及的史实

发展状况

报刊

(1)19世纪40年代开始,在华传教士兴

( http: / / www.21cnjy.com )起一股办报热潮,中国出现近代报刊,1872年创刊的《申报》是近代中国出版时间最长、影响最大的报纸。(2)1873年艾小梅在汉口主办的《昭文新报》,开创了国人办报的先例。(3)维新运动中,国人办报形成高潮。影响较大的有《中外纪闻》、《时务报》、《国闻报》等,通俗性报刊受到民众的欢迎。(4)辛亥革命时期的《民报》、新文化运动时期的《新青年》、新民主主义革命时期的《新华日报》、《解放日报》等,都成为有力的思想宣传武器。

广播

(1)近代广播事业产生于20世纪20

( http: / / www.21cnjy.com )年代初。1923年,由英美报商创办的“大陆报—中国无线电公司广播台”在上海开播,中国境内第一批广播电台均由外国人开办。(2)1926年,中国人自办的第一座广播电台哈尔滨广播无线电台正式开播,上海新新公司开办了中国第一座私营广播电台。(3)1928年,南京国民政府筹备的中央广播电台在南京开播,这是近代中国第一座全国性的广播电台。

电影

(1)19世纪末电影传入中国。1896

( http: / / www.21cnjy.com )年,上海放映了“西洋影戏”,这是中国第一次放电影。电影在中国经历了从无声到有声、从黑白到彩色、从进口片到国产片的发展历程。(2)《定军山》(1905年)是中国人自己拍摄的第一部电影,标志着中国电影事业的起步;《歌女红牡丹》(1931年)是第一步有声电影;《渔光曲》首次获得国际大奖的影片(1935年莫斯科国际电影节);电影《风云儿女》插曲《义勇军进行曲》后来成为国歌。(3)新中国成立后,反映工农生活和革命战争的题材纷纷搬上银幕。(4)改革开放后,电影走向一个辉煌时代。

电视

(1)1958年5月,北京电视

( http: / / www.21cnjy.com )台开始试播,标志中国电视事业的诞生,1978年改名为中央电视台。(2)改革开放以来,电视逐渐普及,使人民的文化生活更加丰富多彩。

互联网

互联网诞生于20世纪60年代的美国,中

( http: / / www.21cnjy.com )国在1994年正式接入互联网。我国的互联网事业起步虽晚,但发展速度却是一日千里,发展态势呈现出后发者的跳跃式特征。

【基础达标】

一、选择题:

1、传统的三大媒介是:①报纸

②广播

③电视

④互联网

A、①②③

B、①②④

C、①③④

D、②③④

2、19世纪中前期,在中国出现的外国报刊有:

A、《万国公报》

B、《时务报》

C、《昭文新报》

D、《民报》

3、中国境内最早的报刊是:

A、1873年艾小梅创办的《民报》

B、1873年艾小梅创办的《昭文新报》

C、1875年艾小梅创办的《民报》

D、1873年艾小梅创办的《中国丛报》

4、在新民主主义革命时期,我党与国民党创办的报刊进行针锋相对的斗争,其中国民党的报刊是:

A、《解放日报》

B、《新华日报》

C、《人民日报》

D、《中央日报》

5、下列说法正确的是:

A、1873年艾小梅创办的《民报》是中国境内出现的最早报刊

B、新民主主义时期,我党与国民党创办的报刊进行针锋相对的斗争,发挥重要作用的是《人民日报》

C、《人民日报》等党刊在新中国成立后成为宣传党的路线,方针、政策的主要理论工具

D、新中国成立后,各专业报刊也在雨后春笋般的发展

6、中国近代历时最长、影响最大的中文报刊是:

7、下列关于新中国成立后报刊业的叙述,正确的是:

A、在“文化大革命”中,很多报纸继续发行

B、报纸的内容单调雷同

C、一些党报党刊成为宣传党的路线、政策和方针的主要舆论工具

D、报纸不可以刊发“号外”

8、下列图片反映了我国近代电影事业的发展。从图片中不能得到的信息是:

A、近代中国第一部国人拍摄的电影

B、近代中国第一部有声电影

C、中国第一步获得国际荣誉的影片

D、插曲后来成为国歌的影片

9、中国电影事业起步的标志是:

A、1905年《定军山》的首映成功

B、1906年《定军山》的首映成功

C、1905年《渔光曲》的首映成功

D、1907年《渔光曲》的首映成功

10、中国第一部获得国际大奖的影片是《渔光曲》,它的导演是:

A、蔡楚生、王人美

B、蔡楚生、王美人

C、蔡楚生、张石川

D、蔡楚雄、王人美

11、《义勇军进行曲》成为了中华人民共和国国歌,它是哪部片子的插曲:

A、《歌女红牡丹》

B、《定军山》

C、《渔光曲》

D、《风云儿女》

12、电视普及的重要原因是:

A、生活水平的提高

B、技术的进步

C、生产力的发展

D、新中国的成立

13、我国电视事业诞生的标志:

A、上海电视台开始试播

B、北京电视台试播

C、天津电视台试播

D、广州电视台试播

14、右图是当今互联网上最受大众欢迎的QQ

( http: / / www.21cnjy.com )场景,那么互联网有哪些方面的优势:①集报纸、广播、电视的优势于一体

②虽然快捷迅速,但费用较之打电话要便宜得多了

③可以高度互动,双向传受

④可以更主动、更便捷和最大限度地获取信息

A、①②③④

B、①③④

C、②③④

D、①②③

15、四大媒介的产生顺序是:

A、报刊、广播、电视、网络

B、网络、电视、报刊、广播

C、报刊、网络、电视、广播

D、网络、电视、广播、报刊、

16、下列关于互联网的兴起表

( http: / / www.21cnjy.com )述正确的是:①互联网大大方便了人们的日常生活

②使社会交往的方式发生了变化

③使人们的生活更加丰富多彩

④使人们的工作突破了空间的限制

A、①②③④

B、①②③

C、②③④

D、①②④

17、下列有关大众传媒的影响,正确的是

( http: / / www.21cnjy.com ):①大众传媒对社会思潮的影响复杂而矛盾

②有新闻导向的作用

③有利于人与人之间的信息沟通

④有利于社会化程度的加强

A、①②③④

B、②③④

C、①②③

D、②③

18、党和政府为改善人民的物质文化生活采取了很多措施。下列措施不直接具有这一目的的是:

A、“安居工程”

B、“菜篮子工程”

C、“村村通工程”

D、“载人航天工程”

二、非选择题:

19、解读下面表格,联系所学知识,回答下列关于中国大众传媒的几个问题:

中国大众传媒发展情况表(1985——2000年)

类别

/

时间

1985年

1990年

1995年

1999年

2000年

第一媒介总印数(亿份)

248

211

263

318

329

第二媒介节目制作时间(小时)

280799

647762

2332164

2931682

3381466

第三媒介节目制作时间(小时)

38056

91572

383513

526483

585007

第四媒介用户(户)

7213

3014518

9021717

⑴传统的三大媒介具体包含哪些媒介?

⑵现在风靡全球的第四媒介是指什么媒介?

⑶第四媒介诞生于何时?中国正式接入于何时?

⑷自20世纪80年代以来,我国的哪种媒介发展最快?(2分)

⑸联系现实生活,指出第四媒介能给你带来哪些方便和帮助?(2分)

19、【参考答案】

⑴报刊、广播、电视

⑵互联网

⑶20世纪60年代末,1994年

⑷互联网

⑸查询资料、浏览新闻、看电影、看电视、听音乐、发电子邮件、聊天、获取信息等。

20、欣赏下列图片,结合所学知识,回答下列有关我国电影事业的几个问题:(10分)

( http: / / www.21cnjy.com )

( http: / / www.21cnjy.com )

( http: / / www.21cnjy.com )

《定军山》剧照

《渔光曲》剧照

《歌女红牡丹》剧照

⑴电影何时传到中国?(1分)

⑵中国电影事业起步的标志是什么?(1分)

⑶中国有声电影开始的标志是什么?(1分)

⑷中国第一部获得国际荣誉的影片是哪部电影?其导演与主演各是谁?(3分)

⑸与中华人民共和国现在的国歌有内在联系的是哪一部电影?(2分)

⑹与20世纪70年代以前相比,电影对现在中国人民的社会生活的影响大大降低。请简要分析其原因。(2分)

20、【参考答案】

⑴19世纪末

⑵1905年,由中国人自己摄制的电影《定军山》首映成功

⑶1931年,电影《歌女红牡丹》拍摄成功,结束了中国电影无声的历史

⑷《渔光曲》,蔡楚生,王人美

⑸《风云儿女》

⑹在温饱问题得以逐步解决之后,精神需要的地位随之提升;

伴随着科技发展和社会进步,人民的精神文化需要日趋多元化;

在电视、网络等新的媒介或娱乐手段的冲击之下,电影不再是满足人民精神需求的唯一方式。

21、1916年《新青年》载:“袁世凯之

( http: / / www.21cnjy.com )废共和复帝制,乃恶果非恶因,乃枝叶之罪恶,非根本之罪恶。若夫别尊卑,重阶级,主张人治,反对民权之思想之学说,实为制造专制帝王之根本之恶因。吾国思想界不将此根本恶因铲除净尽,则有因必有果,无数废共和复帝制之袁世凯,当然接踵应运而生,毫不足怪。”

请回答:(1)《新青年》是什么时期的刊物?说出它的创办地和创办人。(3分)

(2)请概括出这段话的主要阐述了什么观点?你如何看待这一观点?这一思想的传播在当时起了什么作用?(7分)

(3)结合所学的知识,说明《新青年》的主要作用?(3分)

参考答案:(1)新文化运动。1915年,上海。(3分)

(2)袁世凯复辟帝制的根本原因是封建专制思想,同时指出要彻底根除封建专制思想,必须宣传民主和科学。认识到帝制复辟的根本原因。(4分)

作用:推动了民主和科学思想的发展,解放了人们的思想,起了思想启蒙的作用。(3分)

(3)《新青年》作为新文化运动的阵地,有力地宣传了资产阶级民主、科学思想,动摇了封建思想的统治地位,促进了思想的解放。(3分)

22、自近代以来,中国人在大众传媒领域创造的“中国之最”有哪些?它们的共同作用是什么?

22题:

(1)表现:1873年,《昭文新报》在汉口出

( http: / / www.21cnjy.com )版,开了国人办报的先例;1896年,上海徐汇“又一村”反映了“西洋影戏”,是中国第一次放映电影;1926年,哈尔滨广播无线电台正式开播,是中国的第一家广播电台;1958年,北京电视台开始试播,是中国第一家电视台;1993年,中国第一条互联网专线正式开通。(每点2分,共10分)

(2)共同作用:促进了社会经济的发展

( http: / / www.21cnjy.com ),及时传播了时事信息,促进了科学知识的普及,有利于破除旧思想、旧观念,开阔人们的视野,丰富了人们的业余生活;此外,促进了印刷业等与大众传媒直接相关的行业发展。(共4分)

23、探究型试题:

随着网吧的逐渐普及,互联网对青少年的影响越来越引起社会的高度关注,有人认为利大于弊,有人认为弊大于利。你坚持怎样的观点?请说明你的理由。

23、【参考答案】

利大于弊:互联网对青少年没有明显的负面

( http: / / www.21cnjy.com )影响,青少年是否上网学习成绩没有明显差异,使用互联网并没有减少青少年的体育活动时间,也没减少他们与家人和朋友的交流时间,青少年每天与家人、朋友娱乐或聊天的时间与是否使用互联网、使用的时间长短没有明显关系。

弊大于利:耽误学生的学习时间,转移了青少

( http: / / www.21cnjy.com )年的兴奋点。影响了青少年的视力,也影响孩子的健康成长。具有暴力倾向的网络游戏及不健康的网络有害于青少年的心理健康。

【拓展提升】

一、分析报刊、影视、互联网的特点、作用及其影响

报纸

影视

互联网

特点

在广播电视出现前,报纸一直是时效性最强的新闻媒介,是人们了解国内国际大事最快捷的渠道。

电影作为信息传播媒介的时效性并不强,但制作比较精良,画面比较清晰。

互联网集报纸、广播和电视三者的优势

( http: / / www.21cnjy.com )于一体,通过网络发布的信息可以是多种传播符号的组合,文字、图像、声音兼备,还能模拟三维动态效果,具有很强的表现力和感染力。

作用

报纸除了具有报道新闻的功能外,在通达民情、传播知识、开启民智、立言议政和实行舆论监督等方面,都发挥着重要作用。

能让观众在较短的时间内得到充分的视觉

( http: / / www.21cnjy.com )和听觉享受;电影奇妙的教化功能,能给观众带来强烈的情感参与和情感体验,其特殊的效果是其他媒介所无法比拟的。

用户可以从网上查询资料、浏览新闻、

( http: / / www.21cnjy.com )看电影、看电视、听音乐,其他媒介能办到的事,互联网都能办到,而且费用低廉。互联网可以高度互动,双向传受,使信息的即时反馈得以实现。通过互联网,人们可以更加主动、更加便捷和最大限度地获取信息。

影响

最主要的任务是通过新闻事业影

( http: / / www.21cnjy.com )响人们政治生活,其次是影响人们经济生活和文化娱乐生活。以报道、记录、宣传、批判、形成舆论为内容的新闻事业的功能,是报刊的主要任务。它满足知识届“秀才不出门,便知天下事”的欲望,对人们,尤其是知识界的政治生活有重大影响。后来,报刊上开始登载商业广告、娱乐信息,而且比重日益增大,但新闻活动仍被人们认为是报刊的主要特征。

最主要的任务是满足大众的文

( http: / / www.21cnjy.com )化娱乐生活,其次是影响人们政治生活和经济生活。影视总是带有政治导向的,影响着人们的政治生活;但其主要任务是满足大众的文化娱乐生活,消磨闲暇时光,发散剩余能量,转换情绪,获得休养。在社会主义市场经济体制下,影视中夹带大量商业广告,甚至出现电视商场的专题节目,引导人们消费,它对人们经济生活的影响日益增大。

积极方面:(1)促使知识经济的产生和发展,

( http: / / www.21cnjy.com )其不但成为国民经济中发展最快的部门,而且创造的社会财富占据了国民生产总值的相当大的部分;命名知识产权的保护得到空前的重视,对劳动者的知识水平和文化素质的要求也逐渐提高;知识对社会经济的作用日益加强,促使了传统产业不断得到更新改造。(2)工作和生活方式的革命:人们的工作方式不仅突破了空间限制,而且提高了效率,增加了乐趣;人们的生活方式更加丰富多彩,社会交往方式也发生了变化。(3)教育和学习方式的革命:互联网不仅使传统的学校教育更加完善,而且使远程教育成为可能,从而引发了一场教育和学习的革命。(4)思维方式的变化:现代信息技术的发展使人们对生产、生活、社会交往的形式等多方面的认识发生变化,从而改变着人们的思维方式。消极方面:(1)互联网对青少年的人生观、价值观和世界观形成的构成潜在威胁。(2)互联网使许多青少年沉溺于网络虚拟世界,脱离现实,也使一些青少年荒废学业。(3)互联网中的不良信息和网络犯罪对青少年的身心健康和安全构成危害和威胁。

二、近现代以来中国四次大的社会生活变迁

变化

时间

历史背景

变化表现

第一次

鸦片战争

中国开始沦为半殖民地半封建社会,“洋货”大量涌入。

在被迫开放的沿海沿江地区,人民的生活与以前相比,发生显著变化。

第二次

辛亥革命

推翻封建帝制,建立中华民国,民主共和观念深入人心。

旧的风俗习惯受到极大冲击,人们的精神生活发生很大变化。

第三次

新中国成立

新中国的建立,政府的强制运动。

一些社会丑恶现象消失。物质生活出现平均主义,人民的生活水平和精神面貌发生很大变化。

第四次

改革开放

经济快速发展,政治环境日趋宽松。

人民的生活水平迅速提高,与发达国家的差距越来越小。

A

B

C

D

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势