第4课 古代的经济政策 学案 (1)

文档属性

| 名称 | 第4课 古代的经济政策 学案 (1) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 121.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-08-09 13:37:50 | ||

图片预览

文档简介

第4课

古代的经济政策

学案

( http: / / www.21cnjy.com )

一、土地制度的演变

1.原始社会

土地属于氏族公社所有。

2.夏、商、西周时期:井田制

(1)性质:土地国有制度。

(2)基本特点:

①土地属于国家,受封者世代享用,但不得转让与买卖。

②庶民和奴隶集体耕种。

(3)瓦解:春秋时期,大量私田出现。

3.封建社会:封建土地私有制

(1)确立途径:诸侯国的改革。

①春秋时期鲁国规定公田、私田都要按亩收税,实际上承认了土地私有的合法性。

②秦国的商鞅变法以法律形式确立了封建土地私有制。

(2)弊端:造成土地兼并和社会的两极分化。

4.封建政府抑制土地兼并

(1)目的:维护小农经济,巩固封建统治。

(2)主要表现:

①北魏至唐朝前期:实行均田制,规定官民占地最高限额,限制土地买卖。

②明朝:丈量全国土地,按人丁和田亩多寡收取赋税。

(3)结果:起到鼓励农民垦荒的作用,但不能真正阻止土地兼并。

【温馨提示】 土地私有制和土地买卖制度的存在导致土地兼并长期存在,封建政府抑制土地兼并实际上是与地主阶级争夺劳动力和财源。

【问题导思】

1.井田制瓦解的原因是什么?均田制能否根除土地兼并,为什么?

答案:(1)井田制瓦解的原因:生产力发展

( http: / / www.21cnjy.com )特别是铁犁牛耕的出现(根本原因)、春秋战国时期的改革的推动。(2)不能。均田制是在不触动封建土地私有制前提下实行的,土地买卖或转让没有真正限制。

预习检测

1.“昔者文王之治岐也,耕者九一,仕者世禄。”材料所反映的土地制度的所有制形式为(B)

A.集体所有 B.土地国有

C.地主所有

D.小农所有

解析:本题考查分析历史问题的能力。根据材料“耕者九一,仕者世禄”,可知材料反映的是井田制,井田制是土地国有制度。

二、“重农抑商”

1.基本内涵

鼓励农业生产,限制工商业的发展。

2.实行原因

商业与农业争夺劳动力,影响农业生产甚至危及封建政权统治。

3.实行目的

(1)主要目的:保护农业生产和小农经济,确保赋役征派和地租征收。

(2)根本目的:巩固封建统治。

4.典型表现

(1)战国时期商鞅变法首倡“重农抑商”。

①提出农业生产为本业,工商业为末业。

②禁止农民弃农从商,鼓励男耕女织的农业生产。

(2)汉武帝的抑商政策

①背景:西汉初年经济凋敝,富商大贾囤积居奇,操纵物价。

②措施:推行货币官铸、盐铁酒专卖、官营贩运、物价管理以及向工商业者加重征税等。

③作用:在一定程度上抑制了富商大贾的势力。

(3)明清强化抑商政策

①措施:继续实行专卖制度,垄断盐、茶等经营,对民营商业不断加征商税。

②影响:阻碍资本主义萌芽的发展。

【温馨提示】 在中国封建社会,“重农”政策一直强化,而“抑商”政策在宋元时期有所放松。

【问题导思】

2.“重农抑商”政策对古代中国农业发展带来怎样的影响?

答案:强化了农业和手工业相结合的小农经济,保证了农业的发展;但从长远来看,不利于农业的持续发展。

预习检测

2.《新唐书》载(太宗)谓房玄龄曰:“……

( http: / / www.21cnjy.com )工商杂流,假使技出等夷(等夷意指同行),正当厚给以财,不可假以官,与贤者比肩立、同坐食也。”这反映唐太宗的主张是(A)

A.推行重农抑商的政策

B.严禁工商业者的技术发明

C.提高商人的政治地位

D.遏制商人对高利润的追求

三、“海禁”与“闭关锁国”

1.“海禁”政策

(1)含义:禁止官民私自出海经商贸易。

(2)目的:

①明朝初年:防范倭寇骚扰。

②清朝初年:对付东南沿海的抗清斗争。

2.清朝的“闭关锁国”政策

(1)含义:严格限制中外贸易。

(2)消极影响:

①妨碍海外市场的开拓,抑制资本的原始积累,阻碍了资本主义萌芽的滋长。

②使中国与世界隔绝,逐渐落后于世界潮流。

【温馨提示】“海禁”政策和闭关锁国政策是重农抑商政策在对外关系中的体现。

【问题导思】

3.“海禁”与闭关锁国有何区别和联系?

答案:区别:“海禁”是限制沿海人民出海经商,具有单向性;闭关锁国是严格限制中外贸易,具有双向性。

联系:都是为了维护封建统治,阻碍了明清商业和资本主义萌芽的发展,是中国封建制度走向衰落的表现。

预习检测

3.对明清两代实行闭关政策的表述,不正确的是(A)

A.一概禁绝外商来华贸易

B.使中国与世隔绝,落伍于世界潮流

C.在一定程度上有利于防范西方国家的侵略

D.根本上是由小农经济的封闭性决定的

1.中国历代王朝大都执行“重本弃末”“强本弱末”的经济政策。这里的“末”是指(B)

A.农业和手工业

B.商业和手工业

C.农业和商业

D.手工业和畜牧业

2.下列关于中国古代土地制度的叙述,正确的是(B)

A.井田制是一种土地公有制,土地属于全体国民所有

B.战国时代的改革确立了土地私有制

C.自耕农土地是不能买卖的

D.均田制所体现的是一种土地国有,自唐代开始实行

3.东汉光武帝刘秀的舅父占有田地面积达30

( http: / / www.21cnjy.com )0余顷;东晋宰相谢安占有水陆地面积265顷,含带两山;明朝皇庄的土地面积达37

000多顷。这种现象的根源是(D)

A.土地兼并

B.豪强地主拥有强权

C.国家授田

D.土地私有

4.有学者认为,18世纪中后期的西方“选择了海洋”,中国“选择了陆地”。“选择了陆地”主要是指中国(C)

A.忽视海防的重要性

B.放弃了一切对外贸易

C.奉行闭关锁国政策

D.加强发展陆路交通

解析:西方国家“选择了海洋”,说明积极对外贸易,中国“选择了陆地”说明闭关锁国,限制对外贸易往来,故C项正确。

5.《左传》记载:“宣公十

( http: / / www.21cnjy.com )五年(公元前594年)秋七月,初税亩。”具体方法是“公田之法,十足其一;今又履其余亩,复十取一”。这实质上表明当时(D)

A.周天子加强对土地的控制

B.诸侯权力增强

C.税收制度得到国家确认

D.土地私有权得到认可

6.汉朝规定,凡产铁的郡里均设置铁官,

( http: / / www.21cnjy.com )即便不产铁的郡里也要在县一级设置小铁官。铁的冶炼和铁器的制作与销售,一律由铁官负责。这反映了汉朝(C)

A.开创了郡县制

B.铁官代行地方政务

C.实行冶铁官营

D.铁器成为官方专用

7.阅读下列材料,回答问题。

材料一 方里而井,井九百亩,其中为公田。八家皆私百亩,同养公田,公事毕,然后敢治私事。

——《孟子·滕文公上》

材料二 夫商君为孝公……决裂阡陌,教民耕战。

——(西汉)刘向《战国策》

材料三 自由制坏而兼并之法行,贫民下户复多,而中产之家(相当于自耕农)赈贷之所不及,一遇水旱,狼狈无策,只有流离饿殍耳。

——董煟《救荒活民书》

材料四 金宝庐舍,转瞬灰烬,惟有田者,岿然而独无恙。故上自绅富,下至委巷工贾胥吏之俦,赢十百金,即莫不志在良田。

——陶煦《租核·推原》

(1)材料一反映了哪一种土地制度?材料二与材料一相比,土地制度发生了什么实质性变化?这种变化对社会制度的演变有何影响?

(2)针对材料三所反映的社会问题,举例说明统治阶级试图解决该问题而采取的措施,结果如何?为什么?

(3)材料四反映了封建土地制度到明清时发生了什么变化?对社会发展产生了怎样的影响?

答案:(1)井田制。变化:由奴隶制的井田制过渡到封建制的土地私有制。影响:使奴隶社会发展到封建社会。

(2)材料三反映的社会问题是土地兼

( http: / / www.21cnjy.com )并严重。针对这一问题,统治者常采取“均田”“限田”的措施,限制土地的高度集中,保护自耕农经济。例如,北魏、隋唐实行均田制。结果:这些措施不能从根本上解决土地兼并问题。

原因:由于土地私有制的存在,土地买卖频繁,所以历代王朝不可能从根本上解决该问题。

(3)封建土地私有制高度发展。激化了阶级矛盾,阻碍了商品经济和资本主义萌芽的成长。

1.白寿彝在《中国通史》中指出:“自北魏产生,经历隋唐的均田制,是中国历史上最后一个封建国家所有的田制。”在这一“田”制下(D)

A.土地全部归国家所有

B.土地都可以自由买卖

C.农民只需向国家缴纳赋税

D.无主荒地由国家重新分配

解析:本题考查再认再现能力。结合所学可知均田制实行的前提是国家掌握一定数量的无主荒地,对这些荒地进行重新分配,故答案为D项。

2.乾隆年间的一首《竹枝词》写道:“呼郎早趁大冈墟,妾理蚕缫已满车;记问洋船曾到几,近来丝价竞何如。”该情景应出现在(D)

A.天津地区

B.上海地区

C.苏杭地区

D.广东地区

解析:材料信息“记问洋船曾到几,近

( http: / / www.21cnjy.com )来丝价竞何如”说明丝的价格与对外贸易有密切关系。当时清朝实行闭关锁国政策,只允许广州对外贸易,故D项符合题意。

3.中国古代某思想家认为:商人乃“邦之蠹也”。(蠹,蛀虫),下列各项与此观点一致的是(C)

A.“末富居多,本富居少”

B.“商藉农而立,农赖商而行”

C.“有财不行商,有丁不入军”

D.“多蓄织妇,岁计所积,与市为贾”

4.北宋首创“钞盐法”,商人用现钱向政府部门“榷货务”购置通行证。然后凭证至产盐地支盐,运至规定地区销售。这说明此时(A)

A.抑商政策执行有所松动

B.民营商业遭到政府打压

C.政府直接从事食盐产销

D.政府放弃盐业专卖制度

解析:根据材料信息可以得知,北宋时期,商人办了通行证后,可以进行盐业的买卖,由此可见,政府抑商的政策有松动,故A项正确。

5.清代定制,如有洋商人等将官银私运出口,或

( http: / / www.21cnjy.com )内地商人交易时找给外商货价使用官银者,一经查出,无论银数多少,全部充公,仍照私运例治罪。此规定(C)

A.阻止了白银外流

B.有利于纸币的流通

C.阻碍了国际市场拓展

D.抵制了外来经济侵略

6.“在中国传统社会里,往

( http: / / www.21cnjy.com )往是君子之泽,数世而斩。所谓‘千年土地八百主’的谚语正是惯见人世沧桑之后的概括”。文中的谚语实质上反映了中国古代(D)

A.土地买卖相当频繁

B.地主土地私有制的变迁

C.自然经济渐趋瓦解

D.土地所有权的非连续性

解析:“千年土地八百主”说明土地买卖相当频繁,实质上反映了中国古代土地所有权的非连续性,故选D项。

7.阅读下列材料,回答问题。

材料一 国不农,则与诸侯

( http: / / www.21cnjy.com )争权不能自持(自保)也,则众力不足也。事商贾,为技艺,皆以避农战;民以此为教,则粟焉得无少,而兵焉得无弱也……归心于农则民朴而可正(治理)也,纷纷则不易使也,信可以守战也。

——《商君书·农战》

材料二 松江府“壤地广袤不过百里而遥,

( http: / / www.21cnjy.com )农亩之入非能有加于他郡邑也。所由供百万之赋……全赖此(棉织)一机一杼”。苏州府

“郡城之东,皆习机业……计日受值”;盛泽镇“俱以蚕桑为业”。湖州府

“俗皆织绢”;“惟湖以蚕……官赋私负咸取足焉”;南浔镇“烟火万家”。

——摘编自明清史志资料

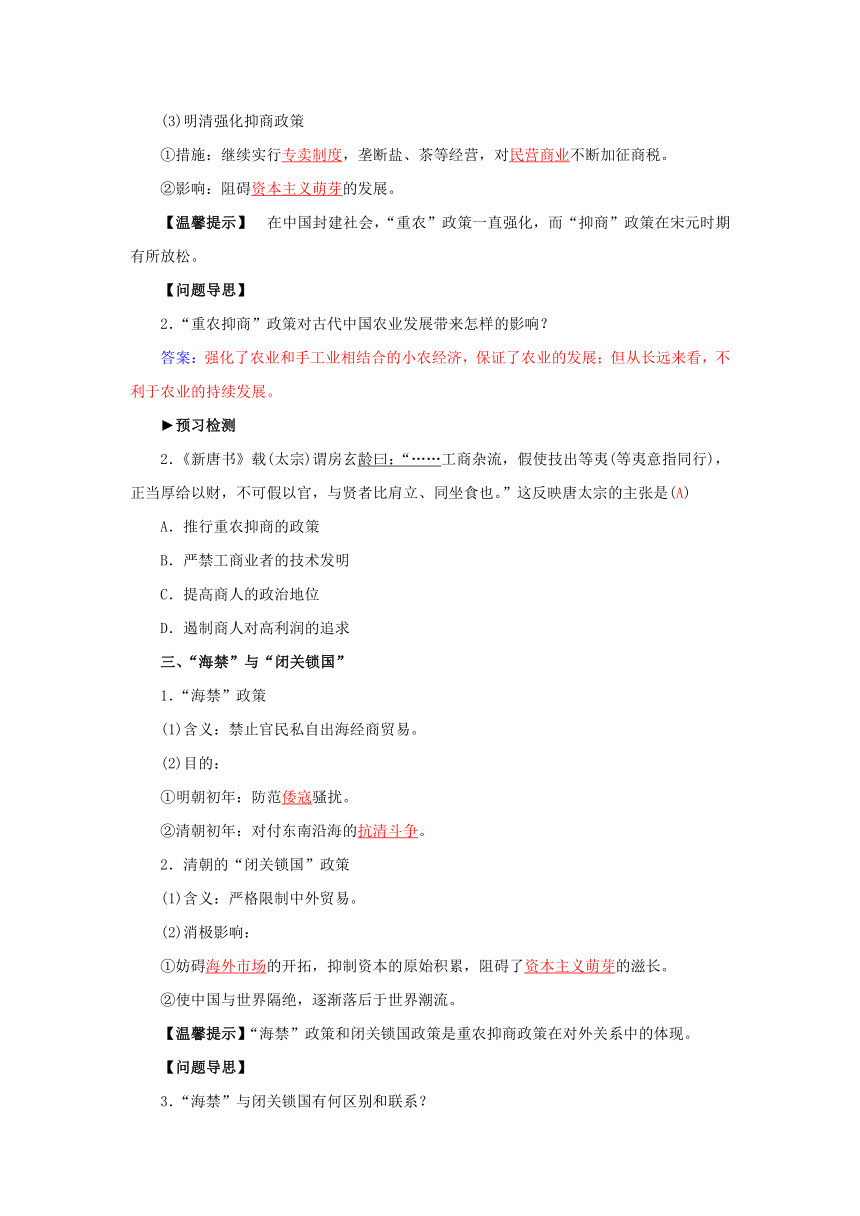

材料三 清代中期农业税与工商杂税变化趋势图

( http: / / www.21cnjy.com )

材料四 清代统治者坚持认为:“市肆之中

( http: / / www.21cnjy.com )多一工作之人,即田亩之中少一耕稼之人”,要避免“为农者相率而趋于工矣”。为此,对工商业实行重税政策,全国各地税关税卡林立,“关津有过路之税,镇集有落地之税”。

——白寿彝《中国通史》

(1)据材料一归纳商鞅的经济政策并说明其理由。

(2)据材料二、三概括明清时期出现的经济现象。

(3)据材料四归纳:面对经济的变化,清朝统治者采取了什么对策?结合所学知识说明其消极影响。

(4)综合上述材料,就政府决策和经济发展的关系谈谈你的认识。

答案:(1)政策:重农抑商。理由:有利于发展农业,赢得战争;有利于治理人民。

(2)现象:家庭棉纺织业发达;丝织业发达;工商杂税逐渐增长并超过农业税;商品经济发展;出现资本主义萌芽;市镇发展。

(3)政策:继续推行重农抑商政策。

( http: / / www.21cnjy.com )影响:强化了落后的封建自然经济,不利于商品经济和资本主义萌芽的发展。(回答“不利于资本原始积累和扩大再生产,阻碍了中国的近代化和社会进步”亦可)

(4)政府决策对经济发展影响巨大;政府决策应该与时俱进。(言之成理即可)

屯田制

屯田制指的是利用士兵和农民垦种荒地,以取

( http: / / www.21cnjy.com )得军队供养和税粮。又有军屯、民屯和商屯之分。商屯亦称盐屯,是明盐商为了便于在边境地区纳粮换盐而办的屯垦。而民屯和军屯就是狭义的屯田。而屯田制就是以屯田为目的而建立的一种制度,由曹操建立。

古代的经济政策

学案

( http: / / www.21cnjy.com )

一、土地制度的演变

1.原始社会

土地属于氏族公社所有。

2.夏、商、西周时期:井田制

(1)性质:土地国有制度。

(2)基本特点:

①土地属于国家,受封者世代享用,但不得转让与买卖。

②庶民和奴隶集体耕种。

(3)瓦解:春秋时期,大量私田出现。

3.封建社会:封建土地私有制

(1)确立途径:诸侯国的改革。

①春秋时期鲁国规定公田、私田都要按亩收税,实际上承认了土地私有的合法性。

②秦国的商鞅变法以法律形式确立了封建土地私有制。

(2)弊端:造成土地兼并和社会的两极分化。

4.封建政府抑制土地兼并

(1)目的:维护小农经济,巩固封建统治。

(2)主要表现:

①北魏至唐朝前期:实行均田制,规定官民占地最高限额,限制土地买卖。

②明朝:丈量全国土地,按人丁和田亩多寡收取赋税。

(3)结果:起到鼓励农民垦荒的作用,但不能真正阻止土地兼并。

【温馨提示】 土地私有制和土地买卖制度的存在导致土地兼并长期存在,封建政府抑制土地兼并实际上是与地主阶级争夺劳动力和财源。

【问题导思】

1.井田制瓦解的原因是什么?均田制能否根除土地兼并,为什么?

答案:(1)井田制瓦解的原因:生产力发展

( http: / / www.21cnjy.com )特别是铁犁牛耕的出现(根本原因)、春秋战国时期的改革的推动。(2)不能。均田制是在不触动封建土地私有制前提下实行的,土地买卖或转让没有真正限制。

预习检测

1.“昔者文王之治岐也,耕者九一,仕者世禄。”材料所反映的土地制度的所有制形式为(B)

A.集体所有 B.土地国有

C.地主所有

D.小农所有

解析:本题考查分析历史问题的能力。根据材料“耕者九一,仕者世禄”,可知材料反映的是井田制,井田制是土地国有制度。

二、“重农抑商”

1.基本内涵

鼓励农业生产,限制工商业的发展。

2.实行原因

商业与农业争夺劳动力,影响农业生产甚至危及封建政权统治。

3.实行目的

(1)主要目的:保护农业生产和小农经济,确保赋役征派和地租征收。

(2)根本目的:巩固封建统治。

4.典型表现

(1)战国时期商鞅变法首倡“重农抑商”。

①提出农业生产为本业,工商业为末业。

②禁止农民弃农从商,鼓励男耕女织的农业生产。

(2)汉武帝的抑商政策

①背景:西汉初年经济凋敝,富商大贾囤积居奇,操纵物价。

②措施:推行货币官铸、盐铁酒专卖、官营贩运、物价管理以及向工商业者加重征税等。

③作用:在一定程度上抑制了富商大贾的势力。

(3)明清强化抑商政策

①措施:继续实行专卖制度,垄断盐、茶等经营,对民营商业不断加征商税。

②影响:阻碍资本主义萌芽的发展。

【温馨提示】 在中国封建社会,“重农”政策一直强化,而“抑商”政策在宋元时期有所放松。

【问题导思】

2.“重农抑商”政策对古代中国农业发展带来怎样的影响?

答案:强化了农业和手工业相结合的小农经济,保证了农业的发展;但从长远来看,不利于农业的持续发展。

预习检测

2.《新唐书》载(太宗)谓房玄龄曰:“……

( http: / / www.21cnjy.com )工商杂流,假使技出等夷(等夷意指同行),正当厚给以财,不可假以官,与贤者比肩立、同坐食也。”这反映唐太宗的主张是(A)

A.推行重农抑商的政策

B.严禁工商业者的技术发明

C.提高商人的政治地位

D.遏制商人对高利润的追求

三、“海禁”与“闭关锁国”

1.“海禁”政策

(1)含义:禁止官民私自出海经商贸易。

(2)目的:

①明朝初年:防范倭寇骚扰。

②清朝初年:对付东南沿海的抗清斗争。

2.清朝的“闭关锁国”政策

(1)含义:严格限制中外贸易。

(2)消极影响:

①妨碍海外市场的开拓,抑制资本的原始积累,阻碍了资本主义萌芽的滋长。

②使中国与世界隔绝,逐渐落后于世界潮流。

【温馨提示】“海禁”政策和闭关锁国政策是重农抑商政策在对外关系中的体现。

【问题导思】

3.“海禁”与闭关锁国有何区别和联系?

答案:区别:“海禁”是限制沿海人民出海经商,具有单向性;闭关锁国是严格限制中外贸易,具有双向性。

联系:都是为了维护封建统治,阻碍了明清商业和资本主义萌芽的发展,是中国封建制度走向衰落的表现。

预习检测

3.对明清两代实行闭关政策的表述,不正确的是(A)

A.一概禁绝外商来华贸易

B.使中国与世隔绝,落伍于世界潮流

C.在一定程度上有利于防范西方国家的侵略

D.根本上是由小农经济的封闭性决定的

1.中国历代王朝大都执行“重本弃末”“强本弱末”的经济政策。这里的“末”是指(B)

A.农业和手工业

B.商业和手工业

C.农业和商业

D.手工业和畜牧业

2.下列关于中国古代土地制度的叙述,正确的是(B)

A.井田制是一种土地公有制,土地属于全体国民所有

B.战国时代的改革确立了土地私有制

C.自耕农土地是不能买卖的

D.均田制所体现的是一种土地国有,自唐代开始实行

3.东汉光武帝刘秀的舅父占有田地面积达30

( http: / / www.21cnjy.com )0余顷;东晋宰相谢安占有水陆地面积265顷,含带两山;明朝皇庄的土地面积达37

000多顷。这种现象的根源是(D)

A.土地兼并

B.豪强地主拥有强权

C.国家授田

D.土地私有

4.有学者认为,18世纪中后期的西方“选择了海洋”,中国“选择了陆地”。“选择了陆地”主要是指中国(C)

A.忽视海防的重要性

B.放弃了一切对外贸易

C.奉行闭关锁国政策

D.加强发展陆路交通

解析:西方国家“选择了海洋”,说明积极对外贸易,中国“选择了陆地”说明闭关锁国,限制对外贸易往来,故C项正确。

5.《左传》记载:“宣公十

( http: / / www.21cnjy.com )五年(公元前594年)秋七月,初税亩。”具体方法是“公田之法,十足其一;今又履其余亩,复十取一”。这实质上表明当时(D)

A.周天子加强对土地的控制

B.诸侯权力增强

C.税收制度得到国家确认

D.土地私有权得到认可

6.汉朝规定,凡产铁的郡里均设置铁官,

( http: / / www.21cnjy.com )即便不产铁的郡里也要在县一级设置小铁官。铁的冶炼和铁器的制作与销售,一律由铁官负责。这反映了汉朝(C)

A.开创了郡县制

B.铁官代行地方政务

C.实行冶铁官营

D.铁器成为官方专用

7.阅读下列材料,回答问题。

材料一 方里而井,井九百亩,其中为公田。八家皆私百亩,同养公田,公事毕,然后敢治私事。

——《孟子·滕文公上》

材料二 夫商君为孝公……决裂阡陌,教民耕战。

——(西汉)刘向《战国策》

材料三 自由制坏而兼并之法行,贫民下户复多,而中产之家(相当于自耕农)赈贷之所不及,一遇水旱,狼狈无策,只有流离饿殍耳。

——董煟《救荒活民书》

材料四 金宝庐舍,转瞬灰烬,惟有田者,岿然而独无恙。故上自绅富,下至委巷工贾胥吏之俦,赢十百金,即莫不志在良田。

——陶煦《租核·推原》

(1)材料一反映了哪一种土地制度?材料二与材料一相比,土地制度发生了什么实质性变化?这种变化对社会制度的演变有何影响?

(2)针对材料三所反映的社会问题,举例说明统治阶级试图解决该问题而采取的措施,结果如何?为什么?

(3)材料四反映了封建土地制度到明清时发生了什么变化?对社会发展产生了怎样的影响?

答案:(1)井田制。变化:由奴隶制的井田制过渡到封建制的土地私有制。影响:使奴隶社会发展到封建社会。

(2)材料三反映的社会问题是土地兼

( http: / / www.21cnjy.com )并严重。针对这一问题,统治者常采取“均田”“限田”的措施,限制土地的高度集中,保护自耕农经济。例如,北魏、隋唐实行均田制。结果:这些措施不能从根本上解决土地兼并问题。

原因:由于土地私有制的存在,土地买卖频繁,所以历代王朝不可能从根本上解决该问题。

(3)封建土地私有制高度发展。激化了阶级矛盾,阻碍了商品经济和资本主义萌芽的成长。

1.白寿彝在《中国通史》中指出:“自北魏产生,经历隋唐的均田制,是中国历史上最后一个封建国家所有的田制。”在这一“田”制下(D)

A.土地全部归国家所有

B.土地都可以自由买卖

C.农民只需向国家缴纳赋税

D.无主荒地由国家重新分配

解析:本题考查再认再现能力。结合所学可知均田制实行的前提是国家掌握一定数量的无主荒地,对这些荒地进行重新分配,故答案为D项。

2.乾隆年间的一首《竹枝词》写道:“呼郎早趁大冈墟,妾理蚕缫已满车;记问洋船曾到几,近来丝价竞何如。”该情景应出现在(D)

A.天津地区

B.上海地区

C.苏杭地区

D.广东地区

解析:材料信息“记问洋船曾到几,近

( http: / / www.21cnjy.com )来丝价竞何如”说明丝的价格与对外贸易有密切关系。当时清朝实行闭关锁国政策,只允许广州对外贸易,故D项符合题意。

3.中国古代某思想家认为:商人乃“邦之蠹也”。(蠹,蛀虫),下列各项与此观点一致的是(C)

A.“末富居多,本富居少”

B.“商藉农而立,农赖商而行”

C.“有财不行商,有丁不入军”

D.“多蓄织妇,岁计所积,与市为贾”

4.北宋首创“钞盐法”,商人用现钱向政府部门“榷货务”购置通行证。然后凭证至产盐地支盐,运至规定地区销售。这说明此时(A)

A.抑商政策执行有所松动

B.民营商业遭到政府打压

C.政府直接从事食盐产销

D.政府放弃盐业专卖制度

解析:根据材料信息可以得知,北宋时期,商人办了通行证后,可以进行盐业的买卖,由此可见,政府抑商的政策有松动,故A项正确。

5.清代定制,如有洋商人等将官银私运出口,或

( http: / / www.21cnjy.com )内地商人交易时找给外商货价使用官银者,一经查出,无论银数多少,全部充公,仍照私运例治罪。此规定(C)

A.阻止了白银外流

B.有利于纸币的流通

C.阻碍了国际市场拓展

D.抵制了外来经济侵略

6.“在中国传统社会里,往

( http: / / www.21cnjy.com )往是君子之泽,数世而斩。所谓‘千年土地八百主’的谚语正是惯见人世沧桑之后的概括”。文中的谚语实质上反映了中国古代(D)

A.土地买卖相当频繁

B.地主土地私有制的变迁

C.自然经济渐趋瓦解

D.土地所有权的非连续性

解析:“千年土地八百主”说明土地买卖相当频繁,实质上反映了中国古代土地所有权的非连续性,故选D项。

7.阅读下列材料,回答问题。

材料一 国不农,则与诸侯

( http: / / www.21cnjy.com )争权不能自持(自保)也,则众力不足也。事商贾,为技艺,皆以避农战;民以此为教,则粟焉得无少,而兵焉得无弱也……归心于农则民朴而可正(治理)也,纷纷则不易使也,信可以守战也。

——《商君书·农战》

材料二 松江府“壤地广袤不过百里而遥,

( http: / / www.21cnjy.com )农亩之入非能有加于他郡邑也。所由供百万之赋……全赖此(棉织)一机一杼”。苏州府

“郡城之东,皆习机业……计日受值”;盛泽镇“俱以蚕桑为业”。湖州府

“俗皆织绢”;“惟湖以蚕……官赋私负咸取足焉”;南浔镇“烟火万家”。

——摘编自明清史志资料

材料三 清代中期农业税与工商杂税变化趋势图

( http: / / www.21cnjy.com )

材料四 清代统治者坚持认为:“市肆之中

( http: / / www.21cnjy.com )多一工作之人,即田亩之中少一耕稼之人”,要避免“为农者相率而趋于工矣”。为此,对工商业实行重税政策,全国各地税关税卡林立,“关津有过路之税,镇集有落地之税”。

——白寿彝《中国通史》

(1)据材料一归纳商鞅的经济政策并说明其理由。

(2)据材料二、三概括明清时期出现的经济现象。

(3)据材料四归纳:面对经济的变化,清朝统治者采取了什么对策?结合所学知识说明其消极影响。

(4)综合上述材料,就政府决策和经济发展的关系谈谈你的认识。

答案:(1)政策:重农抑商。理由:有利于发展农业,赢得战争;有利于治理人民。

(2)现象:家庭棉纺织业发达;丝织业发达;工商杂税逐渐增长并超过农业税;商品经济发展;出现资本主义萌芽;市镇发展。

(3)政策:继续推行重农抑商政策。

( http: / / www.21cnjy.com )影响:强化了落后的封建自然经济,不利于商品经济和资本主义萌芽的发展。(回答“不利于资本原始积累和扩大再生产,阻碍了中国的近代化和社会进步”亦可)

(4)政府决策对经济发展影响巨大;政府决策应该与时俱进。(言之成理即可)

屯田制

屯田制指的是利用士兵和农民垦种荒地,以取

( http: / / www.21cnjy.com )得军队供养和税粮。又有军屯、民屯和商屯之分。商屯亦称盐屯,是明盐商为了便于在边境地区纳粮换盐而办的屯垦。而民屯和军屯就是狭义的屯田。而屯田制就是以屯田为目的而建立的一种制度,由曹操建立。

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势