师说 学案

图片预览

文档简介

师说

韩愈

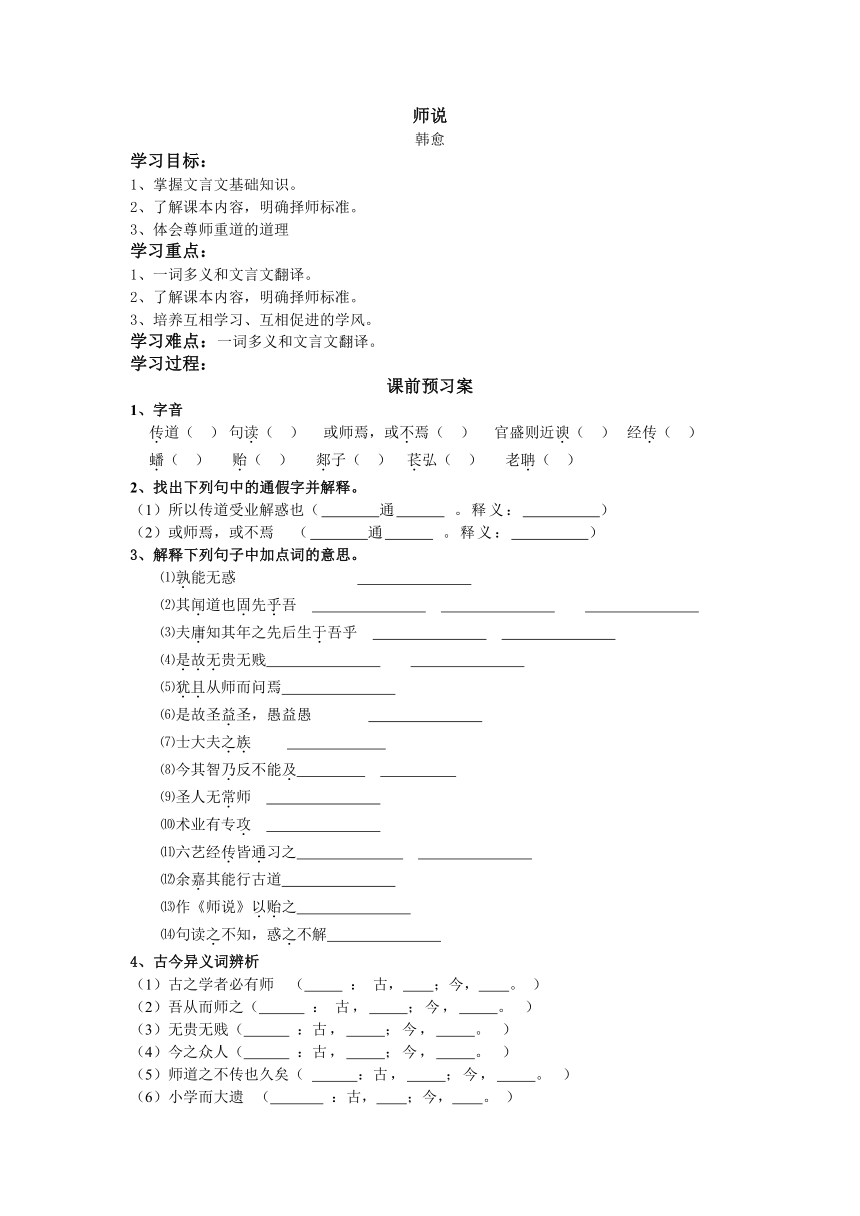

学习目标:

1、掌握文言文基础知识。

2、了解课本内容,明确择师标准。

3、体会尊师重道的道理

学习重点:

1、一词多义和文言文翻译。

2、了解课本内容,明确择师标准。

3、培养互相学习、互相促进的学风。

学习难点:一词多义和文言文翻译。

学习过程:

课前预习案

1、字音

传道(

) 句读(

)

或师焉,或不焉(

)

官盛则近谀(

) 经传(

)

蟠(

)

贻(

)

郯子(

)

苌弘(

)

老聃(

)

2、找出下列句中的通假字并解释。

(1)所以传道受业解惑也(

通

。释义:

)

(2)或师焉,或不焉

(

通

。释义:

)

3、解释下列句子中加点词的意思。

⑴孰能无惑

⑵其闻道也固先乎吾

⑶夫庸知其年之先后生于吾乎

⑷是故无贵无贱

⑸犹且从师而问焉

⑹是故圣益圣,愚益愚

⑺士大夫之族

⑻今其智乃反不能及

⑼圣人无常师

⑽术业有专攻

⑾六艺经传皆通习之

⑿余嘉其能行古道

⒀作《师说》以贻之

⒁句读之不知,惑之不解

4、古今异义词辨析

(1)古之学者必有师

(

: 古,

;今,

。

)

(2)吾从而师之(

: 古,

;今,

。

)

(3)无贵无贱(

:古,

;今,

。

)

(4)今之众人(

:古,

;今,

。

)

(5)师道之不传也久矣(

:古,

;今,

。

)

(6)小学而大遗

(

:古,

;今,

。

)

⑺弟子不必不如师(

:古,

;今,

。

)

5、找出词类活用的词并解释。

⑴

吾师道也(

:

。)

⑵

师道之不传也久矣(

:

。)

⑶或师焉(

:

。)

⑷吾从而师之(

:

。)

⑸而耻学于师(

:

。)

⑹孔子师郯子、苌弘、师襄、老聘(

:

。)

⑺师者,所以传道受业解惑也(

:

。)

⑻是故圣益圣,愚益愚(

:

。)

⑼圣人之所以为圣,愚人之所以为愚(

:

。)

⑽小学而大遗(

:

。)

⑾位卑则足羞,官盛则近谀(

:

。)

6、一词多义意义用法辨析

①古之学者必有师 (

)

②吾师道也 (

)

师

③吾从而师之 (

)

④师道之不传也久矣 (

)

⑤巫医乐师百工之人 (

)

⑥十年春,齐师伐我 (

)

①道之所存,师之所存也(

)

②师道之不复,可知矣(

)

道

③彼与彼年相若也,道相似也 (

)

④会天大雨,道不通(

)

⑤从骊山下,道芷阳间行(

)

① 师道之不传也久矣 (

)

传

②所以传道授业解惑也 (

)

③六艺经传

皆通习之 (

)

④朔气传金柝 (

)

①非蛇鳝之穴无可寄托者(

)

②择师而教之 (

)

之

③师道之不传也久矣(

)

④句读之不知 (

)

⑤巫医乐师百工之人(

)

⑥辍耕之垄上 (

)

①爱其子,择师而教之 (

)

②其闻道也亦先乎吾 (

)

其

③其为惑也终不解矣 (

)

④其皆出于此乎(

)

⑤其可怪也欤 (

)

⑥传其道解其惑者也 (

)

焉

①犹且从师而问焉(

)

②于其身也,则耻师焉(

)

①三人行,则必有我师(

)

则

②此则岳阳楼之大观也(

)

①于其身也则耻师焉(

)

于

②师不必贤于弟子(

)

③不拘于时(

)

7、文言句式判断

①师者,所以传道受业解惑也

②道之所存,师之所存也

③彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也

④不拘于时

⑤句读之不知,惑之不解

⑥不拘于时,学于余

⑦师不必贤于弟子

8、翻译重点句子:

⑴师者,所以传道受业解惑也。

译文:

⑵吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎

译文:

⑶是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也

译文:

⑷句读之不知,惑之不解,或师焉,惑不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

译文:

⑸彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。”

译文:

⑹是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子。闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

译文:

⑺李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。

译文:

9、相关知识

⑴作者介绍

韩愈(768—824),字退之,唐代河南河阳

( http: / / www.21cnjy.com )人(今河南孟县人),自谓郡望昌黎,世称“

”。他曾任吏部侍郎,常被称为“

”,死后谥号“文”,世又称“韩文公”。韩愈是唐代中叶伟大的文学家、思想家,唐代

运动的领导者之一。

⑵文体知识:说,是古代论说

( http: / / www.21cnjy.com )文的一种,是申说事理的文章,有的偏重

,如《捕蛇者说》,有的

,如《爱莲说》;有的偏重

,如《师说》。

10、古文运动

我国古典散文

( http: / / www.21cnjy.com )发展到唐代,出现了一次巨大变革。从陈子昂开始,经元结、韩愈、柳宗元直到杜牧、罗隐等许多人的努力,在前后二百多年间,改变了自东汉以来逐渐形成的骈体文对文坛的统治,实现了文体、文风和文学语言的解放,推动了散文创作的发展。这次文学变革,适应着时代政治斗争和思想斗争的需要,总结了自先秦以来我国散文长期发展的历史经验,提出了一套比较完整的改革文体和革新散文创作的理论主张,并成功地进行了创作实践。加之参加这次革新的作家们以极大的热忱和高度的自觉为推行新文体、创作新散文而不懈努力,并广为宣传,诱掖后进,在文坛上形成一股变革的潮流。由于这次变革有理论指导,有成功的实践,又有群众基础和巨大的影响,俨然成为一个“运动”;而提倡新文体的韩愈等人,又与当时流行的骈体“俗下文字”相对立,称所倡导的文体为“古文”,因而,近代研究者把这次变革叫做“古文运动”。

课堂学案

【新课导入】

人生的逆境大约可分四种。一曰生活之苦,

( http: / / www.21cnjy.com )饥寒交迫;二曰心境之苦,怀才不遇;三曰事业受阻,功败垂成;四曰存亡之危,身处绝境。处逆境之心也分四种,一是心灰意冷,逆来顺受;二是怨天尤人,牢骚满腹;三是见心明志,直言疾呼;四是泰然处之,尽力有为。韩愈是处在第二、第三种逆境,而选择了后两种心态,既见心明志,著文倡道,又脚踏实地,尽力去为。韩愈的散文素以气势充沛,笔力雄放著称,这种风格在本文中也得到了充分的体现,如“生乎吾前,其闻道也固先乎吾”,“生乎吾后,其闻道也亦先乎吾”;“古之圣人,其出人也亦远矣,犹且从师而问焉,今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师”这种句式的运用,形式整齐,气势飞动,增强了表现力。

【整体感知】

1、内容感知

(1)主旨归纳:本文通过论述

,阐述

,批评士大夫们“耻学于师”的陋习,列举圣人从师的态度,有力地论证了“

”的观点。

(2)思路结构

第一部分(第1自然段):

。

第二部分(第2自然段):

。

第三部分(第3自然段):

。

第四部分(第4自然段):

。

2、写作特点感知

(1)应用对比和引用的论证方法:

( http: / / www.21cnjy.com )

(2)语言错综复杂,变化多姿:

( http: / / www.21cnjy.com )

【思考探究】(师生共同探究)

1、“师说”——即“说师”,解释为“说说(议议)有关老师的问题”。你能说说韩愈所说的“师”的含义吗?

探究:

。

2、本文突出运用了对比的写作手法,请你以第二段为例作具体分析。

探究:

。

3、作者认为老师的职责是什么?老师职责的核心又是什么?结合现实,谈谈你是如何理解老师的职责的?

探究:

。

4.本文讲了许多从师的道理,哪些对我们今天有借鉴意义?哪些反映了作者的封建意识?

探究:

。

5、课文中有关“尊师”与“重道”的观点,是否适合于现代社会?谈谈你对这个问题的看法。

探究:

。

随堂检测

(一)【语基检测】

1.指出加点词的用法不同类的一句

A.不耻相师

B.以故其后名之曰“褒禅”

C.微风鼓浪

D.君子不齿

2.选出下列各句中“师”的用法归类正确的一项

①吾从而师之

②吾师道也

③师道之不复,可知矣

④则耻师焉

⑤或师焉,或不焉

⑥不耻相师

A.①/②⑤/③④/⑥

B.①/②⑥/③④⑤

C.①④⑤/②/③/⑥

D.①/②/③④⑤/⑥

3.指出对下列句中“之”自用法规类正确的一项

①爱其子,择师而教之

②作《师说》以贻之

③古之学者必有师

④巫医乐师百工之人

⑤师道之不复,可知矣

⑥彼童子之师

⑦郯子之徒

⑧师道之不传也久矣

⑨句读之不知

⑩或之不解

A.①②/③④/⑤⑦/⑨⑥/⑧⑩

B.①②/③⑥/④⑦/⑤⑧/⑨⑩

C.①③/②⑤/④⑦/⑥⑩/⑧⑨

D.①⑤/②④/③⑥/⑦⑩/⑧⑨

4.指出下列句中“其”自用法与其它三项不同类的一项

A.生乎吾前,其闻道也固先乎吾

B.余嘉其能行古道

C.郯子之徒,其贤不及孔子

D.今其智乃反不能及,其可怪也欤

5.指出下列句子加点字与例句中“耻”字用法不同的一项

例:其下圣人也亦远矣,而耻学于师

A.吾从而师之

B.天下云集响应

C.且庸人尚羞之

D.孔子登东山而小鲁

6.选出与下列句式特点相对应的项

①生乎吾前,其闻道也固先乎吾

②句读之不知,惑之不解

③李氏子蟠……不拘于时

④蚓无爪牙之利,筋骨之强

A.

被动句(

)

B.宾语前置(

)

C.

定语后置(

)

D.介词结构后置(

)

(二)【阅读检测】

课内阅读

阅读下面的文字,回答问题。

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣

( http: / / www.21cnjy.com )!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

爱其子,择师而教之;于其身也

( http: / / www.21cnjy.com ),则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者也,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

巫医乐师百工之人,不耻相师。

( http: / / www.21cnjy.com )士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老

( http: / / www.21cnjy.com )聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:三人行,则必有我师。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

7.下列各组句子中加点词解释错误的一项是(

)

A.或师焉,或不焉(或者)

B.句读之不知(句中停顿)

C.官盛则近谀(阿谀、奉承)

D.术业有专攻(学习、研究)

8、下列句子中“师”字的用法不同于其它三项的是(

)

A.于其身也,则耻师焉

B.或师焉,或不焉

C.爱其子,择师而教之

D.师道之不复,可知矣

9、在“从师”问题上,属于作者批评的对象的一项是(

)

①巫医乐师百工之人

②士大夫之族

③圣人

④君子

⑤郯子之徒

A.

①②

B.②③

C.②④

D.②⑤

10.翻译下面两个句子,注意文言现象。

(1)圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出於此乎?

译文:

(2)巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

译文:

延伸阅读

阅读下面文段,完成下列各题。

阅读下面的文字,完成后面各题。

白居易幼聪慧绝人,襟怀宏放。

( http: / / www.21cnjy.com )年十五六时,袖文一编,投著作郎吴人顾况,况能文,而性浮薄,后进文章无可意者。览居易文,不觉迎门礼遇曰:“吾谓斯文遂绝,复得吾子矣。”居易文辞富艳,尤精于诗笔。所著歌诗数十百篇,皆意存讽赋,箴时之病,补政之缺,而士君子多之,而往往流闻禁中。章武皇帝纳谏思理,渴闻谠言。二年十一月,召入翰林为学士。三年五月拜左拾遗。居易自以逢好文之主,非次拔擢,欲以生平所贮,仰酬恩造。

居易与河南元稹相善,稹自监

( http: / / www.21cnjy.com )察御史谪为江陵府士曹掾。翰林学士李绛、崔群上前面论稹无罪,居易累疏切谏,疏入不报。上又欲加河东王锷平章事,居易谏曰:“宰相是陛下辅臣,非贤良不可当此位。锷诛剥民财,以市恩泽,不可使四方之人谓陛下得王锷进奉,而与之宰相,深无益于圣朝。”乃止。

上令神策中尉吐突承璀为招讨使,谏官上章者十

( http: / / www.21cnjy.com )七八,居易面论,辞情切至。既而,又请罢河北用兵,凡数千百言,皆人之难言者,上多听纳,唯谏承璀事切,上颇不悦,谓李绛曰:“白居易小子,是朕拔擢致名位,而无礼于朕,朕实难奈。”绛对曰:“居易所以不避死之诛,事无巨细必言者,盖酬陛下特力拔擢耳,非轻言也。陛下欲开谏诤之路,不宜阻居易言。”上曰:“卿言是也。”由是多见听纳。

(《旧唐书》)

11.下列加点词的解释,不正确的一项是

A.投著作郎吴人顾况

投:迎合

B.箴时之病

箴:劝诫

C.非次拔擢

次:依顺序排列

D.居易与河南元稹相善

善:友好

12.下列加点词语的解释,不正确的一项是

A.白居易幼聪慧绝人

绝人:超过一般人

B.吾谓斯文遂绝

斯文:文人或儒者

C.而往往流闻禁中

禁中:宫中

D.翰林学士李绛、崔群上前面论稹无罪 上前:走上前去

13.下列叙述不符合原文意思的一项是

A.白居易想用有生以来学得的知识报答皇上越级提拔的恩泽。

B.对无稹的被贬,白居易曾多次上疏,恳切地劝谏皇上,他的奏疏虽然送入宫中,但却无人向皇上报告。

C.皇上起先对白居易劝谏承璀一事很不高兴,认为这是白居易对他的无礼之举,但后来又改变了对白居易的看法。

D.李绛认为,白居易不论大事小事都敢冒死劝谏,这正是他报答皇上破格提拔的表现,而决不是轻易进谏。

14.把文中划线的句子翻译成现代汉语。

(1)后进文章无可意者

译文:

(2)谏官上章者十七八

译文:

(3)由是多见听纳

译文:

(三)【语言运用】

15、试写出下列对联中的下联

上联:恩比青天,广施甘露千株翠;节犹黄菊,报得春风一寸丹。

下联:

16、教师节到了,请你采用两个“假如我·······那是您·······”的句式给你的老师发一条对老师表示感谢的短信。

老师,假如我

,那是您

;

假如我

,那是您

。

参考答案:

课前预习案

1、字音chuán

dòu

fǒu

yú

zhuàn

pán

yí

tán

cháng

dān

2、(1)

受,通"授",教授。 (2)不,通"否",指不从师学习。

3、⑴谁

⑵知道,懂得;本

( http: / / www.21cnjy.com )来;比

⑶哪管;比

⑷因此;无论,不分 ⑸尚且,还

⑹更

⑺这;

类 ⑻竟;赶得上 ⑼固定

⑽学习,研究

⑾古代解释经书的著作;普遍,都 ⑿赞许

⒀来;赠送

⒁宾语提前的标志

4、古今异义词辨析

⑴学者:

古,求学的人;今,有专门学问的人。

⑵从而:古,跟随(他)并且......;今,表因果的连词。

⑶无:古,无论;今,没有。

⑷众人:

古,一般人,普通人;今,许多人。

⑸道:古,风尚;今,道路,道德。

⑹小学:古,在小的方面学习;今,指与中学、大学相对的"小学"。

⑺不必:古,不一定;今,用不着,不需要。

5、找出词类活用的词并解释

⑴吾师道也(名词“师”带宾语“道”,用作动词:学习)

⑵师道之不传也久矣(名词“师”表自动:从师。下文“则耻师焉”、“师道之不复”中“师”同此)

⑶或师焉(名词“师”充当“或”的谓语,用作动词:从师)

⑷吾从而师之(名词“师”由一般只连接动词不连接名词的“而”与动词“从”连接,用作意动:以……为师)

⑸而耻学于师(形容词“耻”带宾语“学于师”,用作意动:以……为耻。下文“则耻相师”中“耻”同此)

⑹孔子师郯子、苌弘、师襄、老聘(名词“师”带宾语“郯子”、“苌弘、师襄、老聃”,用作意动:以……为师)

⑺师者,所以传道受业解惑也(形容词“惑”放在动词“解”之后充当宾语,用作名词:疑

惑的问题,糊涂的问题)

⑻是故圣益圣,愚益愚(形容词“圣”、“愚”处于主语的位置上,用作名词:圣人、愚人)

⑼圣人之所以为圣,愚人之所以为愚(形容词“圣”、“愚”处于宾语的位置上,用作名词:圣人、愚人)

⑽小学而大遗

“小”“大”形容词用作名词:小的方面;大的方面。

⑾位卑则足羞,官盛则近谀(形容词

( http: / / www.21cnjy.com )“卑”作省略了的介词“以”的宾语,用作名词:卑贱的人,低下的人。“位卑则足羞”,是“以位卑者为师足羞”的意思。形容词“盛”作省略了的介词“以”的宾语,用作名词:势盛位高的人。“官盛则近谀”是“以官盛者为师近谀”的意思)

6、一词多义意义用法辨析

师:①名词,老师;②动词,学习;

③意

( http: / / www.21cnjy.com )动用法,以……为师;

④动词,从师;⑤名词,有专门技艺的人;⑥名词,军队。 道:①道理;②风尚;③懂得的道理;④名词,道路;⑤取道。

传:①动词,流传;②动词,传授;③名词,古代解释经书的书;④动词,传递,传送。之:①助词,的;②代词,他;③助词,取消句子独立性;④助词,宾语前置的标志;⑤代词,这类,这些;⑥动词,到,往。

其:①

代词,表领属关系,他(它)的,他(它)们的;

②

代词,他,他们;

③

代词,表远指,那;④

副词,表推测、估计语气,大概,或许;⑤

副词,表反诘语气,难道,真的;

⑥

代词,前指老师的;后指学生的。

焉:①兼词,于之;②语气助词,不译。则:①副词,就;②副词,表判断,是。于:①介词,对于;②介词,比;③介词,被。

7、文言句式判断

①判断句,判断格式为:“……者,……也。

②判断句,判断格式为:“……也”。

③判断句,用副词“非”表示否定判断。

④被动句,用“于”介出动作行为的主动者“时”,表示被动。

⑤宾语前置句,“句读”、“惑”分别是“不知”、“不解”的宾语,其均借助“之”字提前。这里的“之”,是宾语提前的一个标志。

⑥介词结构后置,“于余”均放在动词“学”后作补语,“于”相当于“向”。

⑦介词结构后置,“于弟子”放在形容词“贤”后面作补语,“于”相当于“比”。

8、翻译重点句子:

⑴老师,是靠他来传授道理,教授学业,解释疑难问题的。

⑵我(是向他)学习道理啊,哪管他们的年龄是比我大还是比我小呢?

⑶因此无论(地位)高低贵贱,无论(年纪)大小,道理存在的地方,就是老师存在的地方

⑷(一方面)不通晓句读,(另一方面)不

( http: / / www.21cnjy.com )能解决疑惑,

有的(句读)向老师学习,有的(疑惑)却不向老师学习;小的方面倒要学习,大的方面(反而)放弃(不学),我没有看出那些人是明智的。

⑸他和他年龄差不多,道德学问也差不多,(以)地位低(的人为师),就觉得羞耻,(以)官职高(的人为师),就近乎谄媚了。

⑹因此学生不一定不如老师,老师不一定比学生贤能。听到的道理有早有晚,学问技艺各有所长,如此罢了。

⑺李家的孩子蟠,年龄十七,喜欢古文,六经的经文和转文都普遍地学习了,不受时俗的拘束,向我学习。

9、相关知识

⑴韩昌黎

韩吏部

古文

⑵叙事

说明中抒情

说理

课堂学案

【整体感知】

1、内容感知

(1)从师学习的必要性和从师的标准

师道、师生关系

学必有师

(2)思路结构

第一部分:提出中心论点“古之学者必

( http: / / www.21cnjy.com )有师”,总论从师的必要性和择师的标准。

第二部分:提出分论点“师道之不传也久矣欲人之无感也难矣”,批判当时士大夫耻于从师的不良社会风气

第三部分:提出分论点“圣人无常师”,用具体事实进一步阐明谁可为师的道理

第四部分:说明写作缘起,送李蟠。

2、写作特点感知

(1)应用对比和引用的论证方法:通过对比论批判了错误的从师态度,赞扬肯定了从师学习的风尚。用孔子、李蟠作例子赞扬了正确的从师态度。

(2)语言错综复杂,变化多姿:整

( http: / / www.21cnjy.com )齐的排偶句和灵活的散句交错运用,配合自然,错落有致。一个意思多种句式,语气递进,感情强烈,准确表达了文章的思想内容。

【思考探究】

1、答:韩愈所说的“师”,有其独特含义

( http: / / www.21cnjy.com )。既不是指各级官府的学校老师,也不是指“授之书而习其句读”的启蒙老师,而是指社会上学有所成,能够“传道受业解惑”的人。

2、答:本文第二段运用了三组对比。

( http: / / www.21cnjy.com )①纵比:古之圣人才智多,犹且从师学习;今之众人才智低,而耻学于师。②自比:爱其子,择师而教之——小学;于其身也,则耻师焉——大遗。③横比:巫医乐师百工之人,不耻相师;士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。通过这三组对比,揭示了“士大夫之族”不从师学习违背常理,而作者主张从师学习的观点不言自明。

3、答:课文明确指出“师者,所以传道

( http: / / www.21cnjy.com )受业解惑也”,这就是说教师的任务有三:①传道。韩愈所说的“道”就是儒家之道,即传“先王之道”,宣“圣人之教”。“传道”用今天的话来说,就是进行思想品德和政治思想教育,这里当然指封建社会的封建道德和为封建统治阶级政治服务的政治思想教育,也就是修身、齐家、治国、平天下之道。这是首位,也是根本。②受业。所谓“受业”就是指传播什么内容。既然传封建之道,当然要教以封建之业,就是传授儒家的经典,为了使学生能够掌握这些知识,必然交给学生读写算的能力,也就是使学生受到文化知识技能方面的教育。这里所说的“受业”,也就是“授业”的意思。③解惑。所谓“解惑”是指在传道受业过程中,学生会遇到许多不明白的事,教师的任务就是解答学生在传道和受业方面的疑惑。

以上三方面不是并行的,而是以传道为

( http: / / www.21cnjy.com )主。“受业”与“解惑”是为“传道”服务的。当然,只说传道,没有受业,道亦不存。如不解惑,则道不明。所以三者虽有主次,但又互相联系,缺一不可。韩愈所以明确指出“传道”“受业”“解惑”为师者的任务,恐怕就是这个道理了。既然是一切为了传道,那么教师首先是为了传道,如果只教句读,而不知道传道,那就是“小学而大遗”。意思就是说,如果只教给学生一些书本知识,而不传道,就会因小失大,失去教师的作用,不能完成教师的任务。短短的几句话就把教师的本质说清楚了。如果我们把道理解为社会主义之道,用社会主义的教学内容去传社会主义之道,也就是说进行社会主义的思想品德教育。韩愈对教师任务的论述同样可以为我们所用。用它来说明智育和德语之间的辩证关系,也是合理的。

4、答:作者第一次提出了

( http: / / www.21cnjy.com )老师的职责,既概括又全面;作者强调学而知之,必须从师学习,能者为师,不耻下问,尊重老师,奖励后学等思想在今天仍有借鉴意义。但作者所说的“道”,是维护封建统治的儒家之道,所说的“业”,是“六艺经传”,与我们所讲的“道”和“业”的内涵是根本不同的。他把“士大夫之族”在从师问题上的见识不如“巫医乐师百工之人”看成反常,暴露了轻视劳动人民的封建统治阶级的偏见。

5、答:古代虽有尊师重道,但在封

( http: / / www.21cnjy.com )建社会“官本位”意识中,是看不起教师的,到了唐代,士族子弟更以向老师学习为羞耻之事。在这种恶劣风气盛行的情况下,韩愈敢冒天下之大不韪,疾呼“学必有师”“道之所存,师之所存”之理,确实有很大威慑力。今天,教育有了空前发展,但教师的职能、地位,从师的必要和为师的荣耀感,都未从根本上解决。重读此名作,其实仍有重要的现实意义。

随堂检测

(一)【语基检测】

1.A

以……为耻

B、C、D均为名词活用动词

2.B

意动/学习/从师

3.B

代词

他/助词

的/代词

这一类/助词

主谓间/助词

提宾

4.D副词

A、B、C均为代词

5.B

云:名词作状语

A、C、D均为意动用法

6.A③

B②

C④

D①

(二)【阅读检测】

课内阅读

7、A

或:有的人。

8、C

师:名词,老师。其它三项均为名词作动词。

9、C

①③⑤都是作者推崇的对象。

10、(1)圣人之所以(能)成为圣人,愚人之所以(能)成为愚人,大概都出于这(原因)吧?

(2)巫医乐师和各种工匠这些人,君子们不屑一提,现在他们的见识竟反而赶不上(这些人),真是令人奇怪啊!

延伸阅读

11.A(投靠)

12.D(在皇上面前)

13.B(“疏入不报”的“报”是“答复”的意思)

14、(1)后辈的文章,总没有合他心意的

(2)谏官中上奏章的十有七八

(3)因此白居易的意见大多被采纳

(三)【语言运用】

15、示例:三寸粉笔,三尺讲台系国运;一颗丹心,一生秉烛铸民魂

16.

示例:老师,假如我能搏击蓝天,那是您给了我腾飞的翅膀;假如我是击浪的勇士,那是您给了我弄潮的力量!

韩愈

学习目标:

1、掌握文言文基础知识。

2、了解课本内容,明确择师标准。

3、体会尊师重道的道理

学习重点:

1、一词多义和文言文翻译。

2、了解课本内容,明确择师标准。

3、培养互相学习、互相促进的学风。

学习难点:一词多义和文言文翻译。

学习过程:

课前预习案

1、字音

传道(

) 句读(

)

或师焉,或不焉(

)

官盛则近谀(

) 经传(

)

蟠(

)

贻(

)

郯子(

)

苌弘(

)

老聃(

)

2、找出下列句中的通假字并解释。

(1)所以传道受业解惑也(

通

。释义:

)

(2)或师焉,或不焉

(

通

。释义:

)

3、解释下列句子中加点词的意思。

⑴孰能无惑

⑵其闻道也固先乎吾

⑶夫庸知其年之先后生于吾乎

⑷是故无贵无贱

⑸犹且从师而问焉

⑹是故圣益圣,愚益愚

⑺士大夫之族

⑻今其智乃反不能及

⑼圣人无常师

⑽术业有专攻

⑾六艺经传皆通习之

⑿余嘉其能行古道

⒀作《师说》以贻之

⒁句读之不知,惑之不解

4、古今异义词辨析

(1)古之学者必有师

(

: 古,

;今,

。

)

(2)吾从而师之(

: 古,

;今,

。

)

(3)无贵无贱(

:古,

;今,

。

)

(4)今之众人(

:古,

;今,

。

)

(5)师道之不传也久矣(

:古,

;今,

。

)

(6)小学而大遗

(

:古,

;今,

。

)

⑺弟子不必不如师(

:古,

;今,

。

)

5、找出词类活用的词并解释。

⑴

吾师道也(

:

。)

⑵

师道之不传也久矣(

:

。)

⑶或师焉(

:

。)

⑷吾从而师之(

:

。)

⑸而耻学于师(

:

。)

⑹孔子师郯子、苌弘、师襄、老聘(

:

。)

⑺师者,所以传道受业解惑也(

:

。)

⑻是故圣益圣,愚益愚(

:

。)

⑼圣人之所以为圣,愚人之所以为愚(

:

。)

⑽小学而大遗(

:

。)

⑾位卑则足羞,官盛则近谀(

:

。)

6、一词多义意义用法辨析

①古之学者必有师 (

)

②吾师道也 (

)

师

③吾从而师之 (

)

④师道之不传也久矣 (

)

⑤巫医乐师百工之人 (

)

⑥十年春,齐师伐我 (

)

①道之所存,师之所存也(

)

②师道之不复,可知矣(

)

道

③彼与彼年相若也,道相似也 (

)

④会天大雨,道不通(

)

⑤从骊山下,道芷阳间行(

)

① 师道之不传也久矣 (

)

传

②所以传道授业解惑也 (

)

③六艺经传

皆通习之 (

)

④朔气传金柝 (

)

①非蛇鳝之穴无可寄托者(

)

②择师而教之 (

)

之

③师道之不传也久矣(

)

④句读之不知 (

)

⑤巫医乐师百工之人(

)

⑥辍耕之垄上 (

)

①爱其子,择师而教之 (

)

②其闻道也亦先乎吾 (

)

其

③其为惑也终不解矣 (

)

④其皆出于此乎(

)

⑤其可怪也欤 (

)

⑥传其道解其惑者也 (

)

焉

①犹且从师而问焉(

)

②于其身也,则耻师焉(

)

①三人行,则必有我师(

)

则

②此则岳阳楼之大观也(

)

①于其身也则耻师焉(

)

于

②师不必贤于弟子(

)

③不拘于时(

)

7、文言句式判断

①师者,所以传道受业解惑也

②道之所存,师之所存也

③彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也

④不拘于时

⑤句读之不知,惑之不解

⑥不拘于时,学于余

⑦师不必贤于弟子

8、翻译重点句子:

⑴师者,所以传道受业解惑也。

译文:

⑵吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎

译文:

⑶是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也

译文:

⑷句读之不知,惑之不解,或师焉,惑不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

译文:

⑸彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。”

译文:

⑹是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子。闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

译文:

⑺李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。

译文:

9、相关知识

⑴作者介绍

韩愈(768—824),字退之,唐代河南河阳

( http: / / www.21cnjy.com )人(今河南孟县人),自谓郡望昌黎,世称“

”。他曾任吏部侍郎,常被称为“

”,死后谥号“文”,世又称“韩文公”。韩愈是唐代中叶伟大的文学家、思想家,唐代

运动的领导者之一。

⑵文体知识:说,是古代论说

( http: / / www.21cnjy.com )文的一种,是申说事理的文章,有的偏重

,如《捕蛇者说》,有的

,如《爱莲说》;有的偏重

,如《师说》。

10、古文运动

我国古典散文

( http: / / www.21cnjy.com )发展到唐代,出现了一次巨大变革。从陈子昂开始,经元结、韩愈、柳宗元直到杜牧、罗隐等许多人的努力,在前后二百多年间,改变了自东汉以来逐渐形成的骈体文对文坛的统治,实现了文体、文风和文学语言的解放,推动了散文创作的发展。这次文学变革,适应着时代政治斗争和思想斗争的需要,总结了自先秦以来我国散文长期发展的历史经验,提出了一套比较完整的改革文体和革新散文创作的理论主张,并成功地进行了创作实践。加之参加这次革新的作家们以极大的热忱和高度的自觉为推行新文体、创作新散文而不懈努力,并广为宣传,诱掖后进,在文坛上形成一股变革的潮流。由于这次变革有理论指导,有成功的实践,又有群众基础和巨大的影响,俨然成为一个“运动”;而提倡新文体的韩愈等人,又与当时流行的骈体“俗下文字”相对立,称所倡导的文体为“古文”,因而,近代研究者把这次变革叫做“古文运动”。

课堂学案

【新课导入】

人生的逆境大约可分四种。一曰生活之苦,

( http: / / www.21cnjy.com )饥寒交迫;二曰心境之苦,怀才不遇;三曰事业受阻,功败垂成;四曰存亡之危,身处绝境。处逆境之心也分四种,一是心灰意冷,逆来顺受;二是怨天尤人,牢骚满腹;三是见心明志,直言疾呼;四是泰然处之,尽力有为。韩愈是处在第二、第三种逆境,而选择了后两种心态,既见心明志,著文倡道,又脚踏实地,尽力去为。韩愈的散文素以气势充沛,笔力雄放著称,这种风格在本文中也得到了充分的体现,如“生乎吾前,其闻道也固先乎吾”,“生乎吾后,其闻道也亦先乎吾”;“古之圣人,其出人也亦远矣,犹且从师而问焉,今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师”这种句式的运用,形式整齐,气势飞动,增强了表现力。

【整体感知】

1、内容感知

(1)主旨归纳:本文通过论述

,阐述

,批评士大夫们“耻学于师”的陋习,列举圣人从师的态度,有力地论证了“

”的观点。

(2)思路结构

第一部分(第1自然段):

。

第二部分(第2自然段):

。

第三部分(第3自然段):

。

第四部分(第4自然段):

。

2、写作特点感知

(1)应用对比和引用的论证方法:

( http: / / www.21cnjy.com )

(2)语言错综复杂,变化多姿:

( http: / / www.21cnjy.com )

【思考探究】(师生共同探究)

1、“师说”——即“说师”,解释为“说说(议议)有关老师的问题”。你能说说韩愈所说的“师”的含义吗?

探究:

。

2、本文突出运用了对比的写作手法,请你以第二段为例作具体分析。

探究:

。

3、作者认为老师的职责是什么?老师职责的核心又是什么?结合现实,谈谈你是如何理解老师的职责的?

探究:

。

4.本文讲了许多从师的道理,哪些对我们今天有借鉴意义?哪些反映了作者的封建意识?

探究:

。

5、课文中有关“尊师”与“重道”的观点,是否适合于现代社会?谈谈你对这个问题的看法。

探究:

。

随堂检测

(一)【语基检测】

1.指出加点词的用法不同类的一句

A.不耻相师

B.以故其后名之曰“褒禅”

C.微风鼓浪

D.君子不齿

2.选出下列各句中“师”的用法归类正确的一项

①吾从而师之

②吾师道也

③师道之不复,可知矣

④则耻师焉

⑤或师焉,或不焉

⑥不耻相师

A.①/②⑤/③④/⑥

B.①/②⑥/③④⑤

C.①④⑤/②/③/⑥

D.①/②/③④⑤/⑥

3.指出对下列句中“之”自用法规类正确的一项

①爱其子,择师而教之

②作《师说》以贻之

③古之学者必有师

④巫医乐师百工之人

⑤师道之不复,可知矣

⑥彼童子之师

⑦郯子之徒

⑧师道之不传也久矣

⑨句读之不知

⑩或之不解

A.①②/③④/⑤⑦/⑨⑥/⑧⑩

B.①②/③⑥/④⑦/⑤⑧/⑨⑩

C.①③/②⑤/④⑦/⑥⑩/⑧⑨

D.①⑤/②④/③⑥/⑦⑩/⑧⑨

4.指出下列句中“其”自用法与其它三项不同类的一项

A.生乎吾前,其闻道也固先乎吾

B.余嘉其能行古道

C.郯子之徒,其贤不及孔子

D.今其智乃反不能及,其可怪也欤

5.指出下列句子加点字与例句中“耻”字用法不同的一项

例:其下圣人也亦远矣,而耻学于师

A.吾从而师之

B.天下云集响应

C.且庸人尚羞之

D.孔子登东山而小鲁

6.选出与下列句式特点相对应的项

①生乎吾前,其闻道也固先乎吾

②句读之不知,惑之不解

③李氏子蟠……不拘于时

④蚓无爪牙之利,筋骨之强

A.

被动句(

)

B.宾语前置(

)

C.

定语后置(

)

D.介词结构后置(

)

(二)【阅读检测】

课内阅读

阅读下面的文字,回答问题。

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣

( http: / / www.21cnjy.com )!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

爱其子,择师而教之;于其身也

( http: / / www.21cnjy.com ),则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者也,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

巫医乐师百工之人,不耻相师。

( http: / / www.21cnjy.com )士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老

( http: / / www.21cnjy.com )聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:三人行,则必有我师。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

7.下列各组句子中加点词解释错误的一项是(

)

A.或师焉,或不焉(或者)

B.句读之不知(句中停顿)

C.官盛则近谀(阿谀、奉承)

D.术业有专攻(学习、研究)

8、下列句子中“师”字的用法不同于其它三项的是(

)

A.于其身也,则耻师焉

B.或师焉,或不焉

C.爱其子,择师而教之

D.师道之不复,可知矣

9、在“从师”问题上,属于作者批评的对象的一项是(

)

①巫医乐师百工之人

②士大夫之族

③圣人

④君子

⑤郯子之徒

A.

①②

B.②③

C.②④

D.②⑤

10.翻译下面两个句子,注意文言现象。

(1)圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出於此乎?

译文:

(2)巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

译文:

延伸阅读

阅读下面文段,完成下列各题。

阅读下面的文字,完成后面各题。

白居易幼聪慧绝人,襟怀宏放。

( http: / / www.21cnjy.com )年十五六时,袖文一编,投著作郎吴人顾况,况能文,而性浮薄,后进文章无可意者。览居易文,不觉迎门礼遇曰:“吾谓斯文遂绝,复得吾子矣。”居易文辞富艳,尤精于诗笔。所著歌诗数十百篇,皆意存讽赋,箴时之病,补政之缺,而士君子多之,而往往流闻禁中。章武皇帝纳谏思理,渴闻谠言。二年十一月,召入翰林为学士。三年五月拜左拾遗。居易自以逢好文之主,非次拔擢,欲以生平所贮,仰酬恩造。

居易与河南元稹相善,稹自监

( http: / / www.21cnjy.com )察御史谪为江陵府士曹掾。翰林学士李绛、崔群上前面论稹无罪,居易累疏切谏,疏入不报。上又欲加河东王锷平章事,居易谏曰:“宰相是陛下辅臣,非贤良不可当此位。锷诛剥民财,以市恩泽,不可使四方之人谓陛下得王锷进奉,而与之宰相,深无益于圣朝。”乃止。

上令神策中尉吐突承璀为招讨使,谏官上章者十

( http: / / www.21cnjy.com )七八,居易面论,辞情切至。既而,又请罢河北用兵,凡数千百言,皆人之难言者,上多听纳,唯谏承璀事切,上颇不悦,谓李绛曰:“白居易小子,是朕拔擢致名位,而无礼于朕,朕实难奈。”绛对曰:“居易所以不避死之诛,事无巨细必言者,盖酬陛下特力拔擢耳,非轻言也。陛下欲开谏诤之路,不宜阻居易言。”上曰:“卿言是也。”由是多见听纳。

(《旧唐书》)

11.下列加点词的解释,不正确的一项是

A.投著作郎吴人顾况

投:迎合

B.箴时之病

箴:劝诫

C.非次拔擢

次:依顺序排列

D.居易与河南元稹相善

善:友好

12.下列加点词语的解释,不正确的一项是

A.白居易幼聪慧绝人

绝人:超过一般人

B.吾谓斯文遂绝

斯文:文人或儒者

C.而往往流闻禁中

禁中:宫中

D.翰林学士李绛、崔群上前面论稹无罪 上前:走上前去

13.下列叙述不符合原文意思的一项是

A.白居易想用有生以来学得的知识报答皇上越级提拔的恩泽。

B.对无稹的被贬,白居易曾多次上疏,恳切地劝谏皇上,他的奏疏虽然送入宫中,但却无人向皇上报告。

C.皇上起先对白居易劝谏承璀一事很不高兴,认为这是白居易对他的无礼之举,但后来又改变了对白居易的看法。

D.李绛认为,白居易不论大事小事都敢冒死劝谏,这正是他报答皇上破格提拔的表现,而决不是轻易进谏。

14.把文中划线的句子翻译成现代汉语。

(1)后进文章无可意者

译文:

(2)谏官上章者十七八

译文:

(3)由是多见听纳

译文:

(三)【语言运用】

15、试写出下列对联中的下联

上联:恩比青天,广施甘露千株翠;节犹黄菊,报得春风一寸丹。

下联:

16、教师节到了,请你采用两个“假如我·······那是您·······”的句式给你的老师发一条对老师表示感谢的短信。

老师,假如我

,那是您

;

假如我

,那是您

。

参考答案:

课前预习案

1、字音chuán

dòu

fǒu

yú

zhuàn

pán

yí

tán

cháng

dān

2、(1)

受,通"授",教授。 (2)不,通"否",指不从师学习。

3、⑴谁

⑵知道,懂得;本

( http: / / www.21cnjy.com )来;比

⑶哪管;比

⑷因此;无论,不分 ⑸尚且,还

⑹更

⑺这;

类 ⑻竟;赶得上 ⑼固定

⑽学习,研究

⑾古代解释经书的著作;普遍,都 ⑿赞许

⒀来;赠送

⒁宾语提前的标志

4、古今异义词辨析

⑴学者:

古,求学的人;今,有专门学问的人。

⑵从而:古,跟随(他)并且......;今,表因果的连词。

⑶无:古,无论;今,没有。

⑷众人:

古,一般人,普通人;今,许多人。

⑸道:古,风尚;今,道路,道德。

⑹小学:古,在小的方面学习;今,指与中学、大学相对的"小学"。

⑺不必:古,不一定;今,用不着,不需要。

5、找出词类活用的词并解释

⑴吾师道也(名词“师”带宾语“道”,用作动词:学习)

⑵师道之不传也久矣(名词“师”表自动:从师。下文“则耻师焉”、“师道之不复”中“师”同此)

⑶或师焉(名词“师”充当“或”的谓语,用作动词:从师)

⑷吾从而师之(名词“师”由一般只连接动词不连接名词的“而”与动词“从”连接,用作意动:以……为师)

⑸而耻学于师(形容词“耻”带宾语“学于师”,用作意动:以……为耻。下文“则耻相师”中“耻”同此)

⑹孔子师郯子、苌弘、师襄、老聘(名词“师”带宾语“郯子”、“苌弘、师襄、老聃”,用作意动:以……为师)

⑺师者,所以传道受业解惑也(形容词“惑”放在动词“解”之后充当宾语,用作名词:疑

惑的问题,糊涂的问题)

⑻是故圣益圣,愚益愚(形容词“圣”、“愚”处于主语的位置上,用作名词:圣人、愚人)

⑼圣人之所以为圣,愚人之所以为愚(形容词“圣”、“愚”处于宾语的位置上,用作名词:圣人、愚人)

⑽小学而大遗

“小”“大”形容词用作名词:小的方面;大的方面。

⑾位卑则足羞,官盛则近谀(形容词

( http: / / www.21cnjy.com )“卑”作省略了的介词“以”的宾语,用作名词:卑贱的人,低下的人。“位卑则足羞”,是“以位卑者为师足羞”的意思。形容词“盛”作省略了的介词“以”的宾语,用作名词:势盛位高的人。“官盛则近谀”是“以官盛者为师近谀”的意思)

6、一词多义意义用法辨析

师:①名词,老师;②动词,学习;

③意

( http: / / www.21cnjy.com )动用法,以……为师;

④动词,从师;⑤名词,有专门技艺的人;⑥名词,军队。 道:①道理;②风尚;③懂得的道理;④名词,道路;⑤取道。

传:①动词,流传;②动词,传授;③名词,古代解释经书的书;④动词,传递,传送。之:①助词,的;②代词,他;③助词,取消句子独立性;④助词,宾语前置的标志;⑤代词,这类,这些;⑥动词,到,往。

其:①

代词,表领属关系,他(它)的,他(它)们的;

②

代词,他,他们;

③

代词,表远指,那;④

副词,表推测、估计语气,大概,或许;⑤

副词,表反诘语气,难道,真的;

⑥

代词,前指老师的;后指学生的。

焉:①兼词,于之;②语气助词,不译。则:①副词,就;②副词,表判断,是。于:①介词,对于;②介词,比;③介词,被。

7、文言句式判断

①判断句,判断格式为:“……者,……也。

②判断句,判断格式为:“……也”。

③判断句,用副词“非”表示否定判断。

④被动句,用“于”介出动作行为的主动者“时”,表示被动。

⑤宾语前置句,“句读”、“惑”分别是“不知”、“不解”的宾语,其均借助“之”字提前。这里的“之”,是宾语提前的一个标志。

⑥介词结构后置,“于余”均放在动词“学”后作补语,“于”相当于“向”。

⑦介词结构后置,“于弟子”放在形容词“贤”后面作补语,“于”相当于“比”。

8、翻译重点句子:

⑴老师,是靠他来传授道理,教授学业,解释疑难问题的。

⑵我(是向他)学习道理啊,哪管他们的年龄是比我大还是比我小呢?

⑶因此无论(地位)高低贵贱,无论(年纪)大小,道理存在的地方,就是老师存在的地方

⑷(一方面)不通晓句读,(另一方面)不

( http: / / www.21cnjy.com )能解决疑惑,

有的(句读)向老师学习,有的(疑惑)却不向老师学习;小的方面倒要学习,大的方面(反而)放弃(不学),我没有看出那些人是明智的。

⑸他和他年龄差不多,道德学问也差不多,(以)地位低(的人为师),就觉得羞耻,(以)官职高(的人为师),就近乎谄媚了。

⑹因此学生不一定不如老师,老师不一定比学生贤能。听到的道理有早有晚,学问技艺各有所长,如此罢了。

⑺李家的孩子蟠,年龄十七,喜欢古文,六经的经文和转文都普遍地学习了,不受时俗的拘束,向我学习。

9、相关知识

⑴韩昌黎

韩吏部

古文

⑵叙事

说明中抒情

说理

课堂学案

【整体感知】

1、内容感知

(1)从师学习的必要性和从师的标准

师道、师生关系

学必有师

(2)思路结构

第一部分:提出中心论点“古之学者必

( http: / / www.21cnjy.com )有师”,总论从师的必要性和择师的标准。

第二部分:提出分论点“师道之不传也久矣欲人之无感也难矣”,批判当时士大夫耻于从师的不良社会风气

第三部分:提出分论点“圣人无常师”,用具体事实进一步阐明谁可为师的道理

第四部分:说明写作缘起,送李蟠。

2、写作特点感知

(1)应用对比和引用的论证方法:通过对比论批判了错误的从师态度,赞扬肯定了从师学习的风尚。用孔子、李蟠作例子赞扬了正确的从师态度。

(2)语言错综复杂,变化多姿:整

( http: / / www.21cnjy.com )齐的排偶句和灵活的散句交错运用,配合自然,错落有致。一个意思多种句式,语气递进,感情强烈,准确表达了文章的思想内容。

【思考探究】

1、答:韩愈所说的“师”,有其独特含义

( http: / / www.21cnjy.com )。既不是指各级官府的学校老师,也不是指“授之书而习其句读”的启蒙老师,而是指社会上学有所成,能够“传道受业解惑”的人。

2、答:本文第二段运用了三组对比。

( http: / / www.21cnjy.com )①纵比:古之圣人才智多,犹且从师学习;今之众人才智低,而耻学于师。②自比:爱其子,择师而教之——小学;于其身也,则耻师焉——大遗。③横比:巫医乐师百工之人,不耻相师;士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。通过这三组对比,揭示了“士大夫之族”不从师学习违背常理,而作者主张从师学习的观点不言自明。

3、答:课文明确指出“师者,所以传道

( http: / / www.21cnjy.com )受业解惑也”,这就是说教师的任务有三:①传道。韩愈所说的“道”就是儒家之道,即传“先王之道”,宣“圣人之教”。“传道”用今天的话来说,就是进行思想品德和政治思想教育,这里当然指封建社会的封建道德和为封建统治阶级政治服务的政治思想教育,也就是修身、齐家、治国、平天下之道。这是首位,也是根本。②受业。所谓“受业”就是指传播什么内容。既然传封建之道,当然要教以封建之业,就是传授儒家的经典,为了使学生能够掌握这些知识,必然交给学生读写算的能力,也就是使学生受到文化知识技能方面的教育。这里所说的“受业”,也就是“授业”的意思。③解惑。所谓“解惑”是指在传道受业过程中,学生会遇到许多不明白的事,教师的任务就是解答学生在传道和受业方面的疑惑。

以上三方面不是并行的,而是以传道为

( http: / / www.21cnjy.com )主。“受业”与“解惑”是为“传道”服务的。当然,只说传道,没有受业,道亦不存。如不解惑,则道不明。所以三者虽有主次,但又互相联系,缺一不可。韩愈所以明确指出“传道”“受业”“解惑”为师者的任务,恐怕就是这个道理了。既然是一切为了传道,那么教师首先是为了传道,如果只教句读,而不知道传道,那就是“小学而大遗”。意思就是说,如果只教给学生一些书本知识,而不传道,就会因小失大,失去教师的作用,不能完成教师的任务。短短的几句话就把教师的本质说清楚了。如果我们把道理解为社会主义之道,用社会主义的教学内容去传社会主义之道,也就是说进行社会主义的思想品德教育。韩愈对教师任务的论述同样可以为我们所用。用它来说明智育和德语之间的辩证关系,也是合理的。

4、答:作者第一次提出了

( http: / / www.21cnjy.com )老师的职责,既概括又全面;作者强调学而知之,必须从师学习,能者为师,不耻下问,尊重老师,奖励后学等思想在今天仍有借鉴意义。但作者所说的“道”,是维护封建统治的儒家之道,所说的“业”,是“六艺经传”,与我们所讲的“道”和“业”的内涵是根本不同的。他把“士大夫之族”在从师问题上的见识不如“巫医乐师百工之人”看成反常,暴露了轻视劳动人民的封建统治阶级的偏见。

5、答:古代虽有尊师重道,但在封

( http: / / www.21cnjy.com )建社会“官本位”意识中,是看不起教师的,到了唐代,士族子弟更以向老师学习为羞耻之事。在这种恶劣风气盛行的情况下,韩愈敢冒天下之大不韪,疾呼“学必有师”“道之所存,师之所存”之理,确实有很大威慑力。今天,教育有了空前发展,但教师的职能、地位,从师的必要和为师的荣耀感,都未从根本上解决。重读此名作,其实仍有重要的现实意义。

随堂检测

(一)【语基检测】

1.A

以……为耻

B、C、D均为名词活用动词

2.B

意动/学习/从师

3.B

代词

他/助词

的/代词

这一类/助词

主谓间/助词

提宾

4.D副词

A、B、C均为代词

5.B

云:名词作状语

A、C、D均为意动用法

6.A③

B②

C④

D①

(二)【阅读检测】

课内阅读

7、A

或:有的人。

8、C

师:名词,老师。其它三项均为名词作动词。

9、C

①③⑤都是作者推崇的对象。

10、(1)圣人之所以(能)成为圣人,愚人之所以(能)成为愚人,大概都出于这(原因)吧?

(2)巫医乐师和各种工匠这些人,君子们不屑一提,现在他们的见识竟反而赶不上(这些人),真是令人奇怪啊!

延伸阅读

11.A(投靠)

12.D(在皇上面前)

13.B(“疏入不报”的“报”是“答复”的意思)

14、(1)后辈的文章,总没有合他心意的

(2)谏官中上奏章的十有七八

(3)因此白居易的意见大多被采纳

(三)【语言运用】

15、示例:三寸粉笔,三尺讲台系国运;一颗丹心,一生秉烛铸民魂

16.

示例:老师,假如我能搏击蓝天,那是您给了我腾飞的翅膀;假如我是击浪的勇士,那是您给了我弄潮的力量!