雷雨(节选) 学案

图片预览

文档简介

4.2.1《雷雨(节选)》共1课时学案(苏教版必修4)

自主预习篇

【语文百花苑】

四月梢,我送别一个美丽的行人

曹禺

古城啊,古城,/这般蕴藏着怅惘,/这般郁积着伤心。/今夜凄淋的雨打着/摇曳的灯。/水泻的泥路上彳亍着一个/落漠的行人。/我仍然冒着冷雨/送你归去。/你明晨便将无踪无影。/古城啊,古城,/苍苔盖满了颓墙,/土径铺润着青茵。/今夜呜呜的湿风吹着淅沥的雨,/送你飞越溪畔,又,穿过荒林。/你便这般悄悄地离开这里,/明朝只有睡柳号着凄音。/古城啊,古城,/日后墙外不飞袅袅柳絮,/日后楼头不见纸鸢轻影。/这一夜半,/枝头的湿花滴沥着/凄伤的泪,/便飘飘地沾埋污泥,/又投入流水伴你长征。/明晨熹光斜照一堆/残颓的花,/你已无踪无影。 (1928年3月19日)

<赏析>

这是曹禺先生早期的诗作。曹禺的送别诗饱含着美丽的忧伤和忧伤着的美丽。他曾说,“当时我对诗的看法是不正确的,认为诗是一种超脱的、不食人间烟火的艺术。我自己只觉得内心有一种要求,非这样写不可。”这首诗,就有这种味道。你说它超脱也好,朦胧也好,但它的情调却是凄楚而悲凉的,诗的意境也是完整的。虽然它缺乏深刻的思想性,但曹禺作为一个诗人的气质和才华却闪现出来。

【文本链接】

1.走近作者

曹禺(1910—1996),原名万家宝。中国现当代剧作家。生于天津一个官僚家庭,祖籍湖北省潜江市。1930年入清华大学西洋文学系学习。1933年大学行将毕业时,写出震惊文坛的处女作《雷雨》。1935年夏,又创作出以都市生活为背景的四幕悲剧《日出》。两部作品的相继问世,奠定了曹禺在中国话剧史上的地位。以后,他又陆续创作了《原野》《蜕变》《北京人》《明朗的天》《胆剑篇》(与人合写)《王昭君》等有名的剧本,并改编了巴金的小说《家》。

2.背景资料

曹禺出生于一个没落的封建家庭。青少年时代就目睹了半封建半殖民地中国社会的黑暗现实,产生了强烈的反抗情绪,经过几年酝酿、构思,1933年在清华大学四年级时,完成了他的处女作《雷雨》。作者在谈到写作意图时说,《雷雨》是在“没有太阳的日子里的产物”,“那个时候,我是想反抗的。因陷于旧社会的昏暗、腐恶,我不甘模棱地活下去,所以我才拿起笔。《雷雨》是我的第一声呻吟,或许是一声呼喊。”(《曹禺选集·后记》)

【基础知识积累】

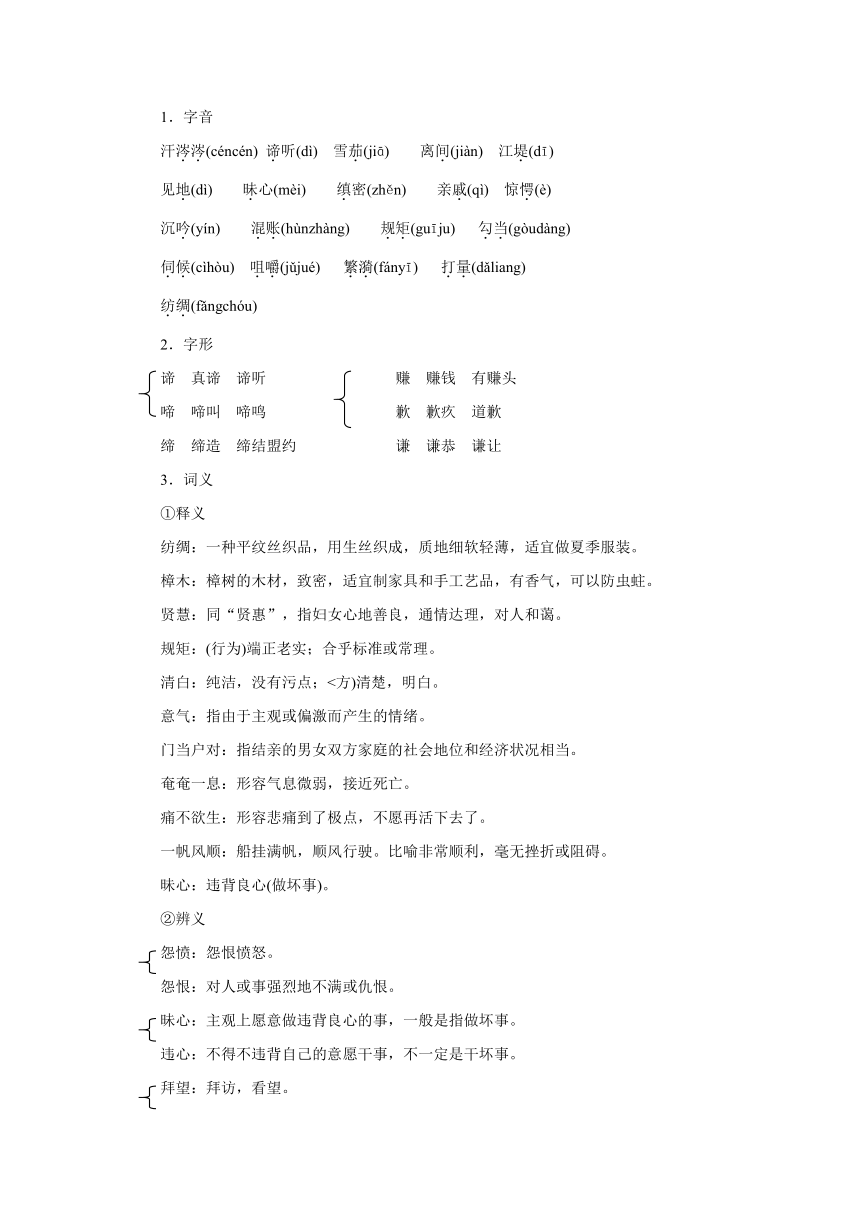

1.字音

汗涔涔(céncén)

谛听(dì)

雪茄(jiā)

离间(jiàn)

江堤(dī)

见地(dì)

昧心(mèi)

缜密(zhěn)

亲戚(qì)

惊愕(è)

沉吟(yín)

混账(hùnzhàng)

规矩(guīju)

勾当(gòudàng)

伺候(cìhòu)

咀嚼(jǔjué)

繁漪(fányī)

打量(dǎliang)

纺绸(fǎngchóu)

2.字形

谛

真谛

谛听

赚

赚钱

有赚头

啼

啼叫

啼鸣

歉

歉疚

道歉

缔

缔造

缔结盟约

谦

谦恭

谦让

3.词义

①释义

纺绸:一种平纹丝织品,用生丝织成,质地细软轻薄,适宜做夏季服装。

樟木:樟树的木材,致密,适宜制家具和手工艺品,有香气,可以防虫蛀。

贤慧:同“贤惠”,指妇女心地善良,通情达理,对人和蔼。

规矩:(行为)端正老实;合乎标准或常理。

清白:纯洁,没有污点;<方)清楚,明白。

意气:指由于主观或偏激而产生的情绪。

门当户对:指结亲的男女双方家庭的社会地位和经济状况相当。

奄奄一息:形容气息微弱,接近死亡。

痛不欲生:形容悲痛到了极点,不愿再活下去了。

一帆风顺:船挂满帆,顺风行驶。比喻非常顺利,毫无挫折或阻碍。

昧心:违背良心(做坏事)。

②辨义

怨愤:怨恨愤怒。

怨恨:对人或事强烈地不满或仇恨。

昧心:主观上愿意做违背良心的事,一般是指做坏事。

违心:不得不违背自己的意愿干事,不一定是干坏事。

拜望:拜访,看望。

探望:有看望的意思,还有试图发现情况的意思。

倾听;多指认真细心地听取意见。

谛听:仔细听,注意听不易听清的声音。

见地;见解,见证,多指具有一定水平的。

见解:不表示认识水平的高低,是中性词。

惊愕:吃惊而发愣。

惊奇:吃惊,感到奇怪。

合作探究篇

【课文内容透析】

1.脉络梳理

课文一共有两场戏,地点都是周公馆的客厅。第一场写三十多年后周朴园与鲁侍萍再次相见。意外相见,如在梦中,二人之间展开了紧张激烈的矛盾冲突。第二场写周朴园与鲁大海、侍萍与周萍相见。父与子相见,却是誓不两立的仇人;母与子相见,却无法相认。全文情节紧凑集中,一波未平,一波又起;冲突紧张激烈,你愤我怒,互不相让,而第一场戏的安排尤为巧妙。

2.主旨感悟

本文以20年代初的中国社会为背景,通过一个带有浓厚封建色彩的资产阶级家庭内部的尖锐冲突,以及周、鲁两家复杂的矛盾纠葛,生动地展现了具有典型意义的剥削阶级家庭的罪恶历史。

3.写法点击

⑴人物语言

①个性化的对话语言。

所谓人物语言个性化,就是什么样的人说什么样的话;语言成为人物个性、性格、心理的声音外化。

在课文中,每个人物在用词、语气上都因出身、地位、经历、个性不同而各有特色,而且随着剧情发展和人物思想感情的变化而变化。如周朴园的盛气凌人,侍萍的抑郁平缓,鲁大海的直截了当等都符合人物特有的身份。而周朴园和鲁侍萍见面后的对话,更表现了他们在特定环境下的心理活动。

周朴园和鲁侍萍的见面是偶然的。鲁侍萍认出了周朴园,而周朴园并没有认出鲁侍萍。他也并没有想到侍萍将会出现,因为他以为侍萍早已死去多年了。在这特定的情境下,周朴园开始了同鲁侍萍的对话。他用对待下人的态度,不经意地谈起了雨衣和关窗的事。他忽然从侍萍的关窗的举止看到似曾相似之处,感到奇怪,发出询问:“你——你贵姓 ”从漫不经心到认真起来,气氛趋于紧张,而鲁侍萍平淡地回答:“我姓鲁”,使气氛稍有缓和。周朴园就此把话题引向无锡,转弯抹角地询问那在三十多年前发生的“梅家的一个年轻小姐”投水自尽的“一件很出名的事情”。鲁侍萍在周朴园的连连追问下,仍能保持语调的平缓,但听到周朴园在撒谎,于是,越来越悲愤地叙述了自己三十多年来的悲惨遭遇,使周朴园的惊恐紧张的情绪不断增长。他时而表情“苦痛”、“汗涔涔地”发出“哦”的叹声,时而用疑虑的口吻发问:“你姓什么 ”时而惊愕地问:“你是谁 ”当侍萍巧妙地露出自己的身份时,他“徐徐立起”说:“哦,你,你,你是——”已经惊恐地语不成声。当他意识到,侍萍的出现将威胁到他的名誉、地位、家庭时,便撕下“怀念”的面纱,用威逼的口气问:“你来干什么 ”“谁指使你来的 ”鲁侍萍则悲愤地说:“命,不公平的命指使我来的”。接着,她字字血,声声泪,控诉了周朴园给她造成的三十多年的苦难。在这种情况下,唯恐将事情闹大的周朴园赶紧用缓和的语调说:“我看过去的事不必再提了吧。”可是,鲁侍萍立即厉声抗争:“我要提,我要提,我闷了三十年了!”周朴园又赶紧大谈其对侍萍的“纪念”。看到这种手段也不能奏效,他终于使出了自认为最有力的一手,即企图用金钱来平息侍萍对他的仇恨,他那“痛痛快快的!你现在要多少钱吧!”以及“一切路费,用费,都归我担负”的话语,不仅表现了资本家“金钱第一”的本性,也把他急于赶走侍萍,掩饰自己罪恶的心理表现得活灵活现。而鲁侍萍,先是用蔑视的口吻回答:“什么 ”后来,当她把周朴园的五千元支票撕掉之后,又冷冷地说:“我这些年的苦不是你拿钱算得清的。”充分表达了她对周朴园发自内心的轻蔑和愤恨。

再如,鲁侍萍看到周萍打鲁大海后那几句欲言又止,随口又改的话,把她当时痛苦、愤恨、失望的心情充分表现出来了。

②丰富的潜台词

潜台词即是言中有言,意中有意,弦外有音。它实际上是语言的多意现象。“潜”,是隐藏的意思,即语言的表层意思之内还有含有别的意思。通过潜台词可以窥见人物丰富的内心世界。《荷花淀》中的水生嫂这样说:

“你总是很积极的。”

这是个经典的潜台词。自豪,埋怨,理解,嗔怒……妙就妙在不言中;若“言”,那就白了。

潜台词的作用是使语言简练而有味。简练而无味,不是潜台词。有味不简练?那几乎不可能。简练到晦涩,那只是作者的一厢情愿而已。

下面的人物语言有潜台词,情形是当事人不便说:

周朴园

(汗涔涔地)哦。

鲁侍萍

她不是小姐,她是无锡周公馆梅妈的女儿,她叫侍萍。

周朴园

(抬起头来)你姓什么?

鲁侍萍

我姓鲁,老爷。

“你姓什么?”的言外之意就是:你怎么知道的这么多?也是同样的道理。再看下面的下面的潜台词,,鲁侍萍同时扮演着两个角色,一实一虚,一口一心,很有意味:

鲁侍萍

老爷问这些闲事干什么?①

周朴园

这个人跟我们有点亲戚。

鲁侍萍

亲戚?②

周朴园

嗯,——我们想把她的坟墓修一修。

鲁侍萍

哦,——那用不着了。③

周朴园

怎么?

鲁侍萍

这个人现在还活着。④

另一个角色的意思就是:

①她现在与你已经没有什么关系了。②根本就无所谓什么亲戚。③她没有死,现在就立在你面前。④那次她母子被人救起了。

我想,潜台词之所以与戏剧特别有缘,是由戏剧的特点所决定的。欧洲古典戏剧的“三一律”可以为之注脚:时间一律,地点(场景)一律,情节一律。如此集中的戏剧在语言上岂能拖沓冗长,岂能不以一当十?若把什么都交待清楚,岂不要演三天三夜?若什么都说得明明白白,那还有什么吸引人的地方?

以下鲁侍萍的两句话反映了她复杂的内心世界,我们也可以把它看成使潜台词:①

鲁侍萍 (大哭)这真是一群强盗!(走至周萍面前)你是萍,……凭什么打我的儿子?

周

萍

你是谁?

鲁侍萍 我是你的——你打的这个人的妈。

愤恨,痛苦,失望,悲哀……什么都有,真是百感交集。

③富于动作性

戏剧语言的动作性(或称动作语言、情节语言),是指人物的语言流向(人物语言间的交流和交锋)起着推动或暗示故事情节发展的作用。它不是静止的,它是人物性格在情节发展中内在力的体现。

我国古代小说深得动作语言的精髓,写书写到无法再写的时候,往往就会“无巧不成书”的“节外生枝”。刀架到好人的脖子上了,会有侠客从天而降。不过这种动作语言不全是作品中的人物语言,更多的是作者的叙述语言(环境描写也在其中)。这种语言,有时是不经意,不露痕迹的,有时却是经意的;但目的只有一个,那就是让情节发展下去。

《雷雨》中人物的动作语言有时也带有作者很强的主观动机,让读者很明显的感觉到“人为”的痕迹,请看下面鲁侍萍的语言:

鲁侍萍

我前几天还见着她!(暗示周朴园,使情节继续

)

鲁侍萍

老爷,您想见一见她么?(推动情节发展

)

鲁侍萍

老爷,没有事了?(望着朴园,泪要涌出。)

(

强烈的暗示;不问也行

)

周朴园

哦,很远了,提起来大家都忘了。

鲁侍萍

说不定,也许记得的。(推动;几乎是提醒周朴园

)

鲁侍萍

我倒认识一个姑娘姓梅的。(推动;几乎要明说了

)

周朴园

哦?你说说看。

鲁侍萍固然很想见到她的儿子,因此带着幻想对周朴园不断的提醒,暗示,这些当然合情合理。但她这些每每在情节快要中断时候的语言,却不单是她的心思的合情合理所能解释得了的,而最重要的,是恰好的起到了暗示和推动情节发展的作用。

最典型的例子要数下面:

鲁侍萍

哦,——老爷没有事了?(暗示)

周朴园

(指窗)窗户谁叫打开的?(直接推动

;节外生枝?)

鲁侍萍

老爷,没有事了?(望着朴园,泪要涌出。)(暗示)

周朴园

啊,你顺便去告诉四凤,叫她把我樟木箱子里那件旧雨衣拿出来,顺便把那箱子里的几件旧衬衫也捡出来。(直接推动

;多么重要的衬衫!

)

可以想见,如果没有接下去的鲁侍萍开窗户的动作,如果没有她精确的说出衬衫的件数和绣有“梅”字的衬衫,试问情节如何发展下去?周朴园的语言,就是典型的动作语言。它的作用,从某种角度看,仅仅在于推动情节而已。而这一点,正是作者的高明之处,也是一个剧作者必备的基本功。

⑵紧凑集中的戏剧结构。作者巧妙地运用了“回顾”和“穿插”的表现方法,把“现在的戏剧”和“过去的戏剧”交织起来,推动了剧情的发展。鲁侍萍为找四凤来到周家,鲁大海则代表罢工工人来周家与周朴园谈判。鲁侍萍与周朴园的对话,揭露了周朴园在家庭的罪恶。鲁侍萍与周萍母子,周朴园与鲁大海父子又在一个特定的环境下一起相遇,周萍站在父亲的立场上斥骂、甚至动手打鲁大海,又充分表现了周鲁两家的矛盾,即劳资双方的阶级对立。这样,就又由过去的矛盾推动了现在的矛盾,使剧作矛盾冲突尖锐集中,剧情发展紧张激烈。

⑶用必要的“舞台说明”更完整地塑造人物,更深刻地表现主题。例如,课文开头的舞台说明是:“午饭后,天气更阴沉,更郁热。低沉潮湿的空气,使人异常烦躁……”这个说明交代了故事发生的时间和舞台气氛。这种舞台气氛同悲剧剧情紧密配合着,又烘托了人物的烦躁、郁闷、不安的思想情绪,预示着一场雷雨的到来。从而感染了观众,使观众也随之产生了压抑感。又如,关于鲁侍萍“很自然地走到窗前,关上窗户,慢慢地走向中门”的动作说明,“很自然地”,暗示了她的身份,“慢慢地”,表明了她内心的痛苦、矛盾。而这一动作,又自然地勾起了周朴园对“梅姑娘”的回忆,推动了情节的发展。衣着、表情等方面的说明,也都更好地说明了人物的身份、性格,是整个剧本不可缺少的部分。

4.重难点解惑

⑴《雷雨》的标题和情节

《雷雨》写的是一个封建资产阶级大家庭的矛盾。周朴园是这个大家庭的统治者,其妻蘩漪不堪他的专横,与周朴园的大儿子周萍发生了暖昧关系。怯懦、自私的周萍又勾引了婢女四凤。出于嫉妒,蘩漪通知四凤的母亲侍萍把她领走。侍萍正是三十年前被周朴园引诱,而后又被遗弃的侍女,她是周萍的生身母亲,而被她带走的儿子鲁大海又正在周朴园的矿上做工,做为罢工工人的代表,他和周朴园面对面地展开斗争……这些矛盾酝酿、激化,终于在一个“天气更阴沉、更郁热,低沉潮湿的空气,使人异常烦躁”的下午趋向高潮,又经过一番复杂的矛盾冲突,周萍和四凤终于知道他们原是同母兄妹。于是一场悲剧发生了,四凤触电而死,蘩漪的儿子周冲为救四风不幸送命,周萍也开枪自杀……这个罪恶的大家庭终于崩溃了。这一切都是在雷电交加的狂风暴雨之夜进行的,整个故事的背景、情节都和雷雨有关。同时,作者以象征的手法告诉人们,在半殖民地半封建社会沉闷的空气里,一场大雷雨即将到来。这就深刻地反映了酝酿着一场大变动的中国社会的现实。

⑵情节结构和矛盾冲突

节选部分可分为两个层次。

第1部分(开头至“可是你――”)写三十年后周朴园和侍萍再次相见。

鲁侍萍为找女儿四凤来到周家,遇见周朴园。侍萍的无锡口音和关窗的举止,使周朴园感到“奇怪”,由此引出了谈论三十多年前发生在无锡的“一件很出名的事情”。周朴园急于了解“梅家小姐”的情况,步步追问,侍萍面对三十多年前凌辱、坑害自己的周朴园悲愤交加,沉痛地诉说了自己三十多年来的悲惨遭遇,周朴园由疑惧而慌张,最后惊讶地发现自己面前的正是他三十多年前始乱终弃的鲁侍萍。

周朴园认出鲁侍萍后,当即翻脸不认人,先是责问:“你来干什么 ”“谁指使你来的 ”接着以“现在你我都是有子女的人”等话试图稳住侍萍,使他“不必再提”旧事;他还口口声声表白他不忘旧情,多少年来一直在“纪念”着她,来逃避侍萍的谴责。最后,他拿出五千元支票来给侍萍,希冀平息侍萍的旧恨新仇。经过三十多年苦难折磨的侍萍,当即撕毁了支票,表现了她对过去和现在的周朴园的愤恨。

这一部分又以侍萍说明自己的身份为界,分为两个层次:

第1层(开头至“是你?”)主要写他们过去的矛盾。侍萍以叙述别人故事的口吻,诉说自己的悲惨遭遇,揭露周朴园的冷酷。

开头的一段舞台说明:“午饭后,天气更阴沉,更郁热,低沉潮湿的空气,使人异常烦躁。”这一段舞台说明的作用是:交待了故事发生的时间和舞台气氛。这种气氛同剧情紧密配合,烘托了人物烦躁、郁闷不安的情绪,预示着一场雷雨的到来。不仅为完整地塑造人物服务,而且感染了读者和观众,也随之产生一种压抑感。

戏剧一开始就是周朴园、

鲁侍萍二人相认的场面。“相认”是古今中外不少戏剧中常见的场面,这一场面处理如何,很能看出剧作者的艺术功力。且看曹禺是怎样写“相认”这一场面的。

开始时,侍萍已经知道这家的主人是周朴园,而周朴园却不知道面前的女人即是侍萍。侍萍经过三十多年痛苦曲折的生活经历,对社会上阶级之间的对立关系虽然已经有了一定的认识,但对周朴园仍然不无眷恋之情。她急切地希望周朴园能认出自己,矜持自尊的性格特点却使她不愿道破自己的这层身份。周朴园对侍萍也有怀念,但他认为侍萍早已死去,而且他怀念的也只是三十年前年轻貌美、温良贤慧的侍萍,而不是眼前这样年老色衰的穷老妈。双方这样不同的思想基础,为“相认”中一系列波折的产生提供了合理的依据。

大幕拉开,周朴园发现桌上的雨衣不是他要找的旧雨衣,随口吩咐女佣“跟太太说”;侍萍答应后不走,使周朴园发现眼前原来是一个他不认识的人,问后又知道是“四凤的妈”,便责备她“走错屋子了”。侍萍这时还不肯走,搭讪着问:“老爷没有事了?”周朴园这才又注意到窗子被打开了,发出责问。侍萍便“很自然地走到窗前,关上窗户,慢慢地走向中门”。“很自然的走到窗前”说明侍萍曾经对这里很熟悉,暗示她的身份。“慢慢地”,表现了她内心的痛苦、矛盾,这一动作,又自然地勾起周朴园对“梅姑娘”的回忆,推动了情节的发展。

这样熟练的动作,使周朴园感到似曾相识,情不自禁地要侍萍“你站一站”,接着进行了一番观察—-“相认”的机会来了,侍萍和观众都不由自主地绷紧了心弦。但周朴园并没有冲口而出“你是侍萍!”而是中间一顿,“你—你贵姓?”侍萍见他没有认出自己,心中不免失望,便答以夫姓:“我姓鲁”,这次相认的可能性便不存在了,观众的心陡然松驰下来。这是“相认”过程中第一次起伏。

由于此时侍萍已引起了周朴园的注意,她的口音又成了剧情发展的契机。由口音(人)而及无锡(地),谈话内容回到三十年前(时)的侍萍之死(事)。周朴园为了粉饰自己的丑恶历史,把侍萍说成是“梅家的一个年轻小姐,很贤慧,也很规矩”。侍萍见提起自己的伤心事,情绪不免激动,针锋相对地回敬:“她不是小姐,她也不贤慧,并且听说是不大规矩的”。

周朴园把当年的侍萍说成是“年轻的小姐,很贤惠,也很规矩”,表现了他虚伪的一面,他怕有损于自己的名声才编了这样一个故事。侍萍说“他不是小姐,她也不贤惠,并且听说是不大规矩的”,已经知道实情的侍萍听到周朴园的谎言,想起自己的遭遇,满怀悲愤,于是语带嘲讽地反复说“她不是小姐,她也不贤惠”,表现了她痛苦的内心和对周朴园的愤恨。这断然的否定理应引起周朴园更进一步的注意,追问侍萍,从而相认—-因而侍萍和观众的心又一次被提起。但是此时周朴园沉浸于对往事的回忆之中,却没有进一步追问,只是不大在意地说:“也许,也许你弄错了”,从而又一次使相认成为不可能,观众的心随之又一次放松。这是“相认”过程中的又一次起伏。

侍萍见周朴园仍未相认,只是要求她“不妨说说看”,心中的怨愤升腾起来,便倾诉起当年被赶出周家午夜抱孩子投河的苦情,使周朴园也由“苦痛”,而至于“汗涔涔地”。这时侍萍又进逼一步,道出了“梅小姐”

的身分和姓名:“无锡周公馆梅妈的女儿,她叫侍萍”。“侍萍”,这念念不忘的名字,使得周朴园一下子“抬起头来”,观众的心也再一次随之收紧:啊,可该相认了!然而,侍萍已死的固有观念,眼前老妈与当年侍萍相貌的迥异,使周朴园仍然问的是“你姓什么?”侍萍见他仍未认出,便抑制住自己,仍然回答:“我姓鲁,老爷”。这是“相认”过程中的第三次起伏。

侍萍为了使周朴园能认出她,又针对周朴园要为侍萍修坟的话,明白地告诉他侍萍“还活着”,“一个人在外乡活着”,那个小孩“也活着”。这使周朴园大为“惊愕”,终至“忽然立起”。活着,相见便完全有了可能;眼前这个女人对侍萍的事从头到尾了如指掌,莫不是侍萍?但作者却仍盘马弯弓不肯发,没有让他问出“你是不是侍萍”?而只是问:“你是谁?”这是有道理的,因为这时周朴园虽巳产生怀疑,但他涉世甚深,不会贸然行事。侍萍又一次感受了失望,此时仍不便道破,便变换其辞:“我是这儿四凤的妈”。周朴园的怀疑得到了缓解。又一次该相认而没有相认。这是第四次起伏。

侍萍继续进攻,讲起“梅小姐”现在的处境:“嫁给一个下等人,又生了一个女孩”,“就在此地”!下等人—-鲁贵,女孩-—四凤,此地—-周家,一切都吻合起来了,总该相认了吧?但是却不,因为周朴园此时已由对死侍萍的怀念变为对活侍萍的恐惧,宁愿其非,不愿其是,所以只随口“哦”了一声。侍萍追问:“老爷,您想见一见她么?”得到的答复竟是一叠连声地“不,不,不用”。侍萍的失望更重了,观众的心弦也又一次随之张弛。这是第五次起伏。

此时侍萍仍不甘心,便又讲起自己悲惨的经历:“又嫁过两次”,“都是很下等的人”,希望能以此打动周朴园的恻隐之心。“老爷想帮一帮她么?”侍萍要求的当然不是周朴园的资助,而是为了达到相认的目的。在她想来,周朴园一定会说“想帮”,她便可以通过推辞来表明身份。然而这一次她也失算了,周朴园口中吐出的竟是“好,你先下去吧!”这样冷冰冰的几个字。侍萍的失望此时几乎变成了绝望,“望着朴园,泪要涌出”,凄切地问道:“老爷,没有事了?”此时,甚至观众也会认为不可能很快相认了。这是第六次起伏。

最后,周朴园要侍萍告诉四凤找旧雨衣、旧衬衣,侍萍再也无法保持自己的矜持了,她不失时机地通过衬衣的件数、窟窿绣成的梅花、花边的萍字亮出了自己的身分,逼得周朴园不得不与她当场相认。这里,衬衣、梅花、萍字起到了传统戏剧中信物的作用,但又不落于俗套,而更合于生活逻辑。相认场面到此结束,接下去是转机和高潮,是更为波澜壮阔的戏剧冲突。

从侍萍绣一朵梅花补周朴园衬衣上的破洞等细节中,可以窥见他们当年的爱情生活是真实而和谐的。他爱侍萍的漂亮、柔顺与聪慧。但这种爱情一开始就潜伏着危机。危机的客观因素是封建婚姻的等级观念,不允许周家少爷正式娶使女为妻;主现因素是周朴园的爱情不是建立在真正的人格平等的基础上,而是以自我为核心,以不损害自己的利益为前提的。在这种主客观因素的作用下,周朴园抛弃侍萍娶了“有钱人家的小姐”,侍萍被迫在大年三十晚上带着刚出生不久的大海冒雪跳了河。

一个两人相认的场面,在曹禺笔下,竟设置了六次起伏,层层推进,曲折引人。用墨如泼,而笔笔是戏,真是手笔非凡。这些起伏,既在意料之外,又在情理之中,由于它们完全符合人物的思想性格和生活经历,因而全无故意做戏的人工斧凿痕迹。

第2层(从“你自然想不到”至“可是你――”)写他们现在的矛盾,通过周朴园认出侍萍后态度的变化和侍萍的表现,暴露周朴园的伪善面目。

这一层开始,由上文的深情回忆和戏剧性的对话,转为紧张对立,矛盾一下于突出起来。侍萍的出现,使周朴园一下子从对美好过去的怀念回到现实的利害关系中来了。“你来干什么 ”“谁指使你来的 ”这是他在30年来尔虞我诈的争夺中积累起来的社会经验:我这么有钱,别人怎么突然找到我的头上来 他把别人也当成和他一样变坏了,立刻审时度势对付。他意识到侍萍的出现,将威胁到他的名誉、地位、家庭,他以前的种种罪恶将昭然于天下,所以他立即感到“惊愕”“惶恐”。他以为搬了家,离开了无锡,从前的罪恶无人知道,可待萍的突然出现,却给他精神上以沉重打击,他表现出的惊恐万状正是他内心虚伪的表现。

周朴园毕竟是几十年来压榨工人的资本家,他在惊恐之后对侍萍的态度又有了哪些变化呢?

他认出侍萍后,首先是翻脸不认人,厉声责问“你来干什么?”“谁指使你来的?”妄图恐吓侍萍,但侍萍从几十年的压迫中已经把自己磨炼得顽强勇敢,周朴园的责问只能引起侍萍悲愤的反驳。周朴园见硬的不行,又以“现在你我都是有子女的人”,旧事“又何必再提呢”,试图稳住鲁侍萍。然后又采用了哄骗的手段,口口声声地表白他没忘旧情,——屋中陈列着从前她喜欢的家具,每一年都记得她的生日,保留着关窗的习惯,多少年来一直在“纪念”她。这一招果然奏效,感化了鲁侍萍,善良的品性使侍萍在周朴园的“忏悔”中产生的某种轻信和谅解。

但在发现鲁大海已威胁到自己的利益时,他又一次斩情绝爱,想用钱来打发侍萍离开。为了避免意外,他不许侍萍认儿子周萍,辞退鲁贵父女,规定“以后鲁家的人永远不许再到周家来”。这种绝情和刚才对往事的怀念,貌似水火不相容,其实是对立的统一,形成周朴园对侍萍感情心理的整体。二者都是周朴园那种占有欲在不同时空条件下的表现形式。怀念之所以能转化为绝情,动力就在于他那种以牺牲他人来满足自己的极端自私的内心。

最后,他拿出五千元支票给侍萍,希望平息30多年来的旧恨新仇。这时的侍萍,经过30多年苦难的折磨,对过去充满了仇恨,面对着周朴园的威胁哄骗,继续控诉周朴园的罪行:“我这些年的苦不是你拿钱算得清的”,并当即撕毁了支票,表现了她的骨气和尊严,表示了她对周朴园和不公平社会的蔑视和抗议。

第2部分(自“外面争吵声”至结尾)写周朴园与鲁大海父子、侍萍与周萍母子会面,通过周朴园和鲁大海的激烈冲突,揭露周朴园贪婪、冷酷的本性,反映了工人阶级的觉醒和反抗斗争。

就在这时,周朴园的二儿子、周萍的弟弟、罢工工人代表鲁大海来到周家。周朴园面对自己的儿子,却依然摆出资本家对待工人们的冷酷面孔和傲慢态度。他先是明知故问鲁大海“叫什么名字”、“有什么事”。继而教训他:“只凭意气是不能交涉事情的”。讽刺、嘲笑他说“傻小子,没有经验只会胡喊是不成的。”以显示他的老练和雍容。最后,他恶狠狠地向鲁大海宣布:“你现在没有资格跟我说话——矿上已经把你开除了。”周朴园摆出资本家、董事长的臭架子对待大海,说明他对大海已不存在什么骨肉亲情,他们之间只有劳资间的阶级对立。

与此同时,鲁侍萍和周萍母子,周萍和鲁大海兄弟也相见了。鲁侍萍亲眼看到周朴园对亲子毫无情义,也看到了周萍像他父亲一样蛮横无情,亲手打他的弟弟。鲁大海被打后,他清楚地认识到周朴园为了赚钱什么都能干得出来的阶级本性,在愤怒痛斥周朴园用金钱收买工人败类平息罢工斗争的同时,无情地揭露了周朴园的血淋淋的发家史:在哈尔滨包修江桥时,故意叫江桥出险,淹死2200名小工,每个小工的性命他扣

300块钱。之后,又顽强地跟周朴园的打手们“还手”对打,痛骂周家的人是一群强盗。同时,我们也从鲁大海与周朴园的斗争中,明显地表现出经验不足,从他的语言也足见他的鲁莽和幼稚,但通过他的斗争,毕竟表现出工人阶级的大公无私的英勇、顽强的斗争精神,表现出中国无产阶级斗争到底的决心。鲁大海的出现,使剧作有了鲜明的时代色彩,使整个悲剧透出一线光明。

这样,父子、母子、兄弟之间的会见变成了一场惊心动魄的斗争场面。

这一场剧的结尾,鲁侍萍有两句欲言又止的话,分析一下她当时是什么样的心情?

第一句话是:“你是萍……凭——凭什么打我的儿子?”第二句话是:“我是你的——你打的这个人的妈。”这两句话饱含了复杂的感情,她想看一看大儿子周萍,但周萍打自己亲弟弟鲁大海的举动又使她愤慨,感到了阶级对立的尖锐,所以叫了一声“你是萍”,又马上以谐音字掩饰:“凭——凭什么打我的儿子?”当周萍问她是谁时,她想说“我是你的妈”,但看到自己眼前的儿子已经成了资本家的强盗和帮凶,又马上转口:“我是你的——你打的这个人的妈”,充分表现出她当时痛苦、愤恨、失望而又无可奈何的心清。

这样,作者巧妙地把情节编织在一起,一步一步地使矛盾冲突尖锐化,把戏剧推向高潮。

⑶人物形象

课文着重刻画了三个人物形象:

①周朴园:周朴园是一个由封建地主转化而成的资本家。他残忍、冷酷、自私、贪婪而又虚伪。年轻时,他对侍萍始乱终弃。年老了,他似乎在深情地“怀念”已死的侍萍,他打听侍萍的坟墓,并表示要为侍萍修墓,以表示自己是“纪念”。成为绝妙讽刺的是,与此同时,他还谎称侍萍是“贤慧、规矩”的“小姐”,只跟他“有点亲戚”关系。周朴园的感情很复杂,他确曾对温柔美丽的侍萍动过情,但他对欺辱侍萍的卑鄙行径必须掩饰,因为在他看来,同“下人”有一些什么“关系”是有损门第的。到了晚年,身边的妻子蘩漪很不驯服,儿子对他敬而远之,他时时感到家庭生活不如意,感到寂寞孤独,因此怀念侍萍,借以弥补他灵魂的空虚,使精神得到自我解脱。其实,他的怀念是十分“廉价”的,也是十分自私的。因此,当他知道侍萍就是眼前的鲁妈,立即声色俱变,以至于最后凶相毕露,辞退四凤和鲁贵,开除鲁大海,并声称:“以后鲁家的人永远不许再到周家来。”他对侍萍的欺辱、摧残,他对侍萍的忽热忽冷、软硬兼施,充分显露了他的残忍、自私、冷酷、虚伪,说明他是一个地地道道的伪君子。

侍萍与周朴园的对话,从私生活领域揭露了周朴园的丑恶灵魂;而鲁大海与周朴园的冲突,则从社会斗争的角度揭露了周朴园反动阶级的本性。

周朴园使用卑鄙的手段一方面血腥镇压工人,一方面收买工贼,分化瓦解工人队伍,并开除了罢工工人代表鲁大海。残忍与狡猾集于一身。鲁大海在愤怒申斥周朴园时,揭露了其血淋淋的发家史:在哈尔滨包修江桥时,故意叫江桥出险,淹死2千3百名小工,每个小工的性命他扣三百块钱。为了镇压罢工运动,他还唆使矿警开枪打死30多个工人。他“绝子绝孙的昧心”的发家史,充分暴露了他的狠毒、残忍,是一个人格卑下,没有任何仁义和道德可言的反动资本家。

②鲁侍萍:这是一个旧中国劳动妇女的形象。她善良、正直、备受欺辱和压迫,但又始终保持了自己的刚毅、顽强。她尝尽了人间的酸辛。年轻时在周家当女佣,被周朴园引诱,生了两个儿子。第二个儿子刚生下三天,周朴园就逼得她抱着奄奄一息的婴儿投河自尽。被人救起后,一直挣扎在社会最底层,她“什么事都做,讨饭、缝衣服、当老妈子、在学校里伺候人”。为了孩子,她嫁过两次人,但“遇人都很不如意”。三十年的悲惨遭遇、痛苦经历把她磨炼得坚强勇敢,对残酷的现实有了清醒的认识,充满了痛恨。在课文中,她从周朴园前后态度的变化中,终于看清周朴园的本性,她以撕毁五千元支票的举动,用“我这些年的苦不是你拿钱算得清的”控诉,表现了她的骨气和尊严。

③鲁大海:鲁大海刚生下来就被母亲抱着投河,侥幸地跟着母亲屈辱地活下来,又饱尝了人间的痛苦。后来他到周家矿上当工人,由于具有较高的觉悟,成了罢工工人的代表。他看透了周朴园为了赚钱什么都干得出来的阶级本性。当他知道周朴园这次又用金钱收买了工人败类,平息了罢工斗争后,无情地揭露了周朴园的种种罪恶,顽强地同打手们“还手”对打,痛骂周家的人是一群强盗。虽然由于他的斗争经验不足,有着鲁莽等弱点,但通过他的斗争毕竟表现出了工人阶级的大公无私和英勇、顽强的反抗精神,表现了中国无产阶级斗争到底的决心。

【名师引领探索】

①周朴园是否真的怀念鲁侍萍?

从课文的对话可以看出,周朴园三十年来一直没有忘记过鲁侍萍。每年四月十八日,都不忘为她做生日,一切都按照她是正式嫁过周家的人看待,我们也的确看到他屋子里的家具还是从前侍萍喜欢的旧物,而且陈设布置仍按三十年前侍萍动用时的样子。甚至因为侍萍在生周萍时生了病,总要关窗户,还是不许人打开。他穿衣服不管是雨衣、衬衣,都爱穿旧的而不爱穿新的。

周朴园年轻时的确是真心喜欢侍萍的。他曾经到德国留学,有着年轻人的热情和上进。而侍萍当时是周家的侍女,漂亮伶俐,还读过些书,而且对周朴园服侍得很周到,在这种情况下,两个年轻人是很容易产生感情的。

从周朴园和侍萍分别后的家庭生活来看,他怀念侍萍也是有根据的。周朴园的后妻蘩漪傲慢不驯,不吃他一套,于是周朴园就自然而然地从她身上联想到温顺多情的侍萍,引起对她的怀念。

他的确曾喜欢她,何况她还是周萍的母亲,怎能不常常想起她呢?一个人对于已经失去的东西,总是特别觉得可贵,特别感到恋念的。尤其是他做了那样一件伤天害理的事,他又以为侍萍已经死去,对他不再有什么威胁、不利,他就更容易想一到她的种种好处而不胜怀念起来。

从上面两点来看,周朴园对侍萍的怀念羡慕不是完全装出来的

为什么周朴园知道鲁大海是他的亲生儿子还要辞退他呢?为什么一同辞退了鲁贵和四凤呢?

鲁大海虽是他的亲生儿子,但与他所要塑造的儿子截然相反。而且由于大海是站在反抗他的立场上的,作为被他剥削的工人阶级代表。对自私、冷酷的周朴园而言,亲子关系远远比不上利益关系。若不开除他,就不能平息罢工,不能巩固自己剥削者的地位。至于鲁贵和四凤,则是出于要免除后患,不让他和侍萍的关系泄露出去。

当周萍冲上去打人时,周朴园的“不要打人”意味着什么?

就自私、虚伪的周朴园而言,这一“打”太“莽撞”,太“不文明”,太缺乏“君子动口不动手”的文明观念,很可能导致他“最完满、最有秩序的家庭”的黑幕被彻底揭露,其慈善家的伪善面目将被彻底撕破。在这样的心理下,他才说出“不要打人”这样的话。

②侍萍为什么要和周朴园相认?侍萍是否还对周朴园有依恋之情呢?

她之所以相认是因为她想看看三十年前她所热恋的人怎么样了,看看现在的周朴园对她是什么态度(毕竟当年赶她走时他也有无奈)。

与其说侍萍对周朴园有依恋,倒不如说是怀念。她在周家曾经度过一段美好的时光,有过甜蜜的爱情。而以后就是一落千丈,过了三十年的痛苦生活。这种初恋当然是难以忘怀的。

但现实是残酷的,想象中的多情大少爷,一下子变为现实中面目狰狞的资本家。她完全没有想到周朴园会说出这样的话来,这是她的幼稚。如果说侍萍一开始存在者某些幻想与期望,那么在看到支票后,在看到亲生骨肉相残后,这种幻想就彻底地幻灭了。

【类文欣赏】

雷雨(第一幕节选)

四凤端茶,放在周朴园面前。

周朴园

四凤,(向周冲)你先等一等。(向四凤)叫你给太太煎的药呢?

四

凤

煎好了。

周朴园

为什么不拿来?

四凤看蘩漪,不说话。

周蘩漪

(觉得空气不对了)她刚才给我倒来了,我没有喝。

周朴园

为什么?(停,向四凤)药呢?

周蘩漪

(忙说)倒了,我叫四凤倒了。

周朴园

(慢)倒了?哦?(向四凤)药还有么?

四

凤

药罐里还有一点。

周朴园

(向四凤)倒了来。

四凤走到左边倒药。

周

冲

爸,妈不愿意,您何必这样强迫呢?

周朴园

你同你母亲都不知道自己的病在哪儿。(向蘩漪,低声)你喝了,就会完全好的。(见四凤犹豫,指药)送到太太那里去。

蘩

漪

(忍顺地)好,先放在这儿。

四凤放下药碗。

周朴园

(不高兴地)你最好现在喝了它吧。

蘩

漪

(忽然)四凤,你把它拿走。

周朴园

(忽然严厉地)喝了它,不要任性,当着这么大的孩子。

蘩

漪

(声颤)我不想喝。

周朴园

冲儿,你把药端到母亲面前去。

周

冲

(反抗地)爸!

周朴园

(怒视)去!

周冲只好把药端到蘩漪面前。

周朴园

说,请母亲喝。

周

冲

(拿着药碗,手发颤)爸,您不要这样。

周朴园

你说什么?

周

萍

(低头,至周冲前,低声)听爸爸的话吧。爸爸的脾气你是知道的。

周

冲

(含泪,向着母亲)您喝吧,为我喝一点吧,要不然,爸的气是不会消的。

蘩

漪

(肯求地)留着我晚上喝不成吗?

周朴园

(冷峻地)蘩漪,当了母亲的人,处处应当替孩子着想,就是自己不保重身体,也应当替孩子做个服从的榜样。

蘩

漪

(望望周朴园,又望望周萍,拿起药又放下)不!我喝不下!

周朴园

萍儿,劝你母亲喝下去!

周

萍

爸!我——

周朴园

去,跪下,劝你的母亲。

周

萍

(走至蘩漪,向周朴园,求恕地)爸爸!

周朴园

(高声)跪下!

周萍望着蘩漪,蘩漪泪痕满面,周冲气得发抖。

周朴园

叫你跪上。(周萍正要下跪)

蘩

漪

(望着周萍,急促地)我喝,我现在喝!(喝了两口,眼泪又涌出来,望一望周朴园峻厉的眼光和苦恼着的周萍,咽下愤恨,一气喝下)哦……

(哭着,由右边饭厅跑下。)

<导读>

这场戏节选自《雷雨》第一幕。中心事件是周朴园逼蘩漪吃苦药。矛盾冲突的实质是周朴园封建家长制的专横与蘩漪反专制、争自由的斗争。表现了周家内部错综复杂的、不正常、不合理、没人情的家庭关系。这场戏表现的是《雷雨》的一个主要的矛盾冲突:周朴园与蘩漪的矛盾冲突。正是这个冲突最后使这个大家庭腐烂、崩溃。这场戏也为后面的几条线索、冲突埋下了伏笔。

自主测评篇

【应试练兵场】

一、基础训练

1.下列加点字的读音,有错误的一项是…

(

)

A郁热(yù)

沉吟(yǐn)

汗涔涔(jīn)

B伺候(cì)

惊愕(è)

昧良心(mèi)

C离间(jiàn)卑鄙(bǐ)

哭哭啼啼(títí)

D谛听(dì)

烦躁(zào)

规规矩矩(juju)

2.下列句子,没有错别字的一项是………(

)

A.你看这些傢俱都是你从前顶喜欢的东西。

B.顺便把那箱子里的几件旧衬衣也捡出来。

C.侍萍的像貌有一天也会老得连你都不认识了。

D.侍萍走头无路,跳河自尽,幸而被救,从此流落他乡。

3.依次填人下列各句横线处的词语,恰当的一组是

……(

)

①我们__不提这一层。那么,我先说我的意思。

②我的眼泪早哭干了,我没有__,我有的是恨,是悔。

③《雷雨》写了周、鲁两家八个人由于血缘__和命运巧合而造成的矛盾冲突。

A暂时

委屈

纠缠

B暂且

委曲

纠缠

C暂时

委曲

纠葛

D暂且

委屈

纠葛

二.课内文段阅读

阅读下列台词,回答后面的问题。

周朴园

三十年前,在无锡有一件很出名的事情——

鲁侍萍

哦。

周朴园

你知道么

鲁侍萍

也许记得,不知道老爷说的是哪一件

周朴园

哦,很远了,提起来大家都忘了。

鲁侍萍

说不定,也许记得的。

周朴园

我问过许多那个时候到过无锡的人,我也派人到无锡打听过。可是那个时候在无锡的人,到现在不是老了就是死了。活着的多半是不知道的,或者忘了。不过也许你会知道。三十年前在无锡有一家姓梅的。

鲁侍萍

姓梅的

周朴园

梅家的一个年轻小姐,很贤慧,也很规矩。有一天夜里,忽然地投水死了。后来,后来,——你知道么

鲁侍萍

不敢说。

周朴园 哦。

鲁侍萍

我倒认识一个年轻的姑娘姓梅的。

周朴园

哦 你说说看。

鲁侍萍

可是她不是小姐,她也不贤慧,并且听说是不大规矩的。

周朴园

也许,也许你弄错了,不过你不妨说说看。

鲁侍萍

这个梅姑娘倒是有一天晚上跳的河,可是不是一个,她手里抱着一个刚生下三天的男孩。听人说她生前是不规矩的。

周朴园

(苦痛)哦!

鲁侍萍

她是个下等人,不很守本分的。听说她跟那时周公馆的少爷有点不清白,生了两个儿子。生了第二个,才过三天,忽然周少爷不要她了。大孩子就放在周公馆,刚生的孩子她抱在怀里,在年三十夜里投河死的。

周朴园

(汗涔涔地)哦。

鲁侍萍

她不是小姐,她是无锡周公馆梅妈的女儿,她叫侍萍。

周朴园

(抬起头来)你姓什么

鲁侍萍

我姓鲁,老爷。

4.周朴园把年轻时的侍萍说成是“小姐,很贤慧,也很规矩”,目的是什么

________________________

5.鲁侍萍说“她不是小姐,她也不贤慧,并且听说是不大规矩的”时,表现了她怎样的思想感情

__________________________

6.周朴园听到鲁侍萍的一番话后,为什么会“汗涔涔地”

__________________________

三.挑战高考

阅读《雷雨》第一幕中的一个片断,回答后面的问题(2005年高考模拟题)

周朴园

(向四凤)倒了来。

四凤走到左边倒药。

周

冲

爸,妈不愿意,您何必这样强迫呢

周朴园

你同你母亲都不知道自己的病在哪儿。(向蘩漪,低声)你喝了,就会完全好的。(见四凤犹豫,指药)送到太大那里去。

蘩

漪

(忍顺地)好,先放在这儿。

四凤放下药碗。

周朴园

(①)你最好现在喝了它吧。

蘩

漪

(忽然)四凤,你把它拿走。

周朴园

(②)喝了它,不要任性,当着这么大的孩子。

蘩

漪

(声颤)我不想喝。

周朴园

冲儿,你把药端到母亲面前去。

周

冲

(反抗地)爸!

周朴园

(③)去!

周冲只好把药端到蘩漪面前。

周朴园

说,请母亲喝。

周

冲

(拿着药碗,手发颤)爸,您不要这样。

周朴园

你说什么

周

萍

(低头,至周冲前,低声)听爸爸的话吧。爸爸的脾气你是知道的。

周

冲

(含泪,向着母亲)您喝吧,为我喝一点吧,要不然,爸的气是不会消的。

蘩

漪

(恳求地)留着我晚上喝不成吗

周朴园

(④)蘩漪,当了母亲的人,处处应当替孩子着想,就是自己不保重身体,也应当替孩子做个服从的榜样。

蘩

漪

(望望周朴园,又望望周萍,拿起药又放下)不!我喝不下!

周朴园

萍儿,劝你母亲喝下去!

周

萍

爸!我——

周朴园

去,跪下,劝你的母亲。

周

萍

(走至蘩漪,向周朴园,求恕地)爸爸!

周朴园

(高声)跪下!

周萍望着蘩漪,蘩漪泪痕满面,周冲气得发抖。

周朴园

叫你跪下。(周萍正要下跪)

蘩

漪

(望着周萍,急促地)我喝,我现在喝!(喝了两口,眼泪又涌出来,望一望周朴园峻厉的眼光和苦恼着的周萍,咽下愤恨,一气喝下)哦……

(哭着,由右边饭厅跑下。)

7.文中①~④处是舞台说明,选出依次填人最恰当的一项是(

)

A.忽然严厉地

怒视

冷峻地

不高兴地

B.不高兴地

忽然严厉地

怒视

冷峻地

C.怒视

不高兴地

忽然严厉地

冷峻地

D.冷峻地

怒视

不高兴地

忽然严厉地

8.请简要概括本片断剧情。(不超过10字)

答:________________

9.结合舞台说明,谈谈蘩漪的心理变化过程。

答:______________

10.“不要任性,当着这么大的孩子”这句台词有什么深层含意

答:______________

11.简析周朴园的性格特征。

答:_____________

参考答案

一.1.A(“吟”应读yín,“涔”应读cén) 2.B(A“傢俱”应为“家具”,C“像”应为“相”,D“头”应作“投”)3.D(本题考查近义词辨析。暂时:名词,指短时间。暂且:副词,暂时,姑且。委屈:受到不应该有的指责或待遇,心里难过,这里没有委屈,实际是说反话。委曲:勉强迁就。纠缠:搅在一起,理不出头绪。纠葛:纠缠不清的事情。)

二.4.从字面看,似乎是在赞扬侍萍,实际上是为掩盖自己的罪行。(周朴园是一矿之董事长,又以道德高尚自居,但又做过一件伤天害理的事,因此才这样说。)5.表现了侍萍痛苦的内心和对周朴园的愤恨。(侍萍听到周朴园的一番话,联想起自己的不幸遭遇,不禁满腔悲愤。)6.因为鲁侍萍道出了他的一段隐私,击中了他的要害,刺痛了他的丑恶灵魂,所以他汗涔涔,如坐针毡,胆怯神惊。

三.7.B(例如:①处的台词是“你最好现在喝了它吧”,可以看出此时此刻的周朴园还带有一种劝说的态度,表情不可能是“忽然严厉地”,也不可能是“怒视”。②处是在蘩漪不想喝药而让四凤把它拿走之后,周朴园大概没有想到蘩漪会这样做,所以“忽然严厉地”才符合剧情的发展。)8.周朴园威逼蘩漪喝药。9.周朴园逼迫蘩漪喝药,蘩漪内心非常痛苦,但仍然“忍顺”地消极反抗,“声颤”“恳求”显示了她不愿屈从于丈夫淫威的努力,但在周朴园“怒视”、强迫之下,内心的桀骜不驯使得她表现得很激烈,“忽然”叫四风拿走,“拿起又放下”。最终,面对周朴园叫周萍下跪,强忍住心头怨愤“一气喝下”。10.我在家是说一不二的,你必须听我的。要不我不仅让你的孩子劝你,我还会收拾你的孩子,你会看在孩子的面上给我喝下去的。(这句潜台词含意深刻,应结合周朴园的性格特征来揣摩。) 11.周朴园是一个十足的封建家长,他为了维护自己的权威身份,说一不二的地位,上下尊重的秩序,不惜用威逼手段使妻子就范,让儿子下跪。

自主预习篇

【语文百花苑】

四月梢,我送别一个美丽的行人

曹禺

古城啊,古城,/这般蕴藏着怅惘,/这般郁积着伤心。/今夜凄淋的雨打着/摇曳的灯。/水泻的泥路上彳亍着一个/落漠的行人。/我仍然冒着冷雨/送你归去。/你明晨便将无踪无影。/古城啊,古城,/苍苔盖满了颓墙,/土径铺润着青茵。/今夜呜呜的湿风吹着淅沥的雨,/送你飞越溪畔,又,穿过荒林。/你便这般悄悄地离开这里,/明朝只有睡柳号着凄音。/古城啊,古城,/日后墙外不飞袅袅柳絮,/日后楼头不见纸鸢轻影。/这一夜半,/枝头的湿花滴沥着/凄伤的泪,/便飘飘地沾埋污泥,/又投入流水伴你长征。/明晨熹光斜照一堆/残颓的花,/你已无踪无影。 (1928年3月19日)

<赏析>

这是曹禺先生早期的诗作。曹禺的送别诗饱含着美丽的忧伤和忧伤着的美丽。他曾说,“当时我对诗的看法是不正确的,认为诗是一种超脱的、不食人间烟火的艺术。我自己只觉得内心有一种要求,非这样写不可。”这首诗,就有这种味道。你说它超脱也好,朦胧也好,但它的情调却是凄楚而悲凉的,诗的意境也是完整的。虽然它缺乏深刻的思想性,但曹禺作为一个诗人的气质和才华却闪现出来。

【文本链接】

1.走近作者

曹禺(1910—1996),原名万家宝。中国现当代剧作家。生于天津一个官僚家庭,祖籍湖北省潜江市。1930年入清华大学西洋文学系学习。1933年大学行将毕业时,写出震惊文坛的处女作《雷雨》。1935年夏,又创作出以都市生活为背景的四幕悲剧《日出》。两部作品的相继问世,奠定了曹禺在中国话剧史上的地位。以后,他又陆续创作了《原野》《蜕变》《北京人》《明朗的天》《胆剑篇》(与人合写)《王昭君》等有名的剧本,并改编了巴金的小说《家》。

2.背景资料

曹禺出生于一个没落的封建家庭。青少年时代就目睹了半封建半殖民地中国社会的黑暗现实,产生了强烈的反抗情绪,经过几年酝酿、构思,1933年在清华大学四年级时,完成了他的处女作《雷雨》。作者在谈到写作意图时说,《雷雨》是在“没有太阳的日子里的产物”,“那个时候,我是想反抗的。因陷于旧社会的昏暗、腐恶,我不甘模棱地活下去,所以我才拿起笔。《雷雨》是我的第一声呻吟,或许是一声呼喊。”(《曹禺选集·后记》)

【基础知识积累】

1.字音

汗涔涔(céncén)

谛听(dì)

雪茄(jiā)

离间(jiàn)

江堤(dī)

见地(dì)

昧心(mèi)

缜密(zhěn)

亲戚(qì)

惊愕(è)

沉吟(yín)

混账(hùnzhàng)

规矩(guīju)

勾当(gòudàng)

伺候(cìhòu)

咀嚼(jǔjué)

繁漪(fányī)

打量(dǎliang)

纺绸(fǎngchóu)

2.字形

谛

真谛

谛听

赚

赚钱

有赚头

啼

啼叫

啼鸣

歉

歉疚

道歉

缔

缔造

缔结盟约

谦

谦恭

谦让

3.词义

①释义

纺绸:一种平纹丝织品,用生丝织成,质地细软轻薄,适宜做夏季服装。

樟木:樟树的木材,致密,适宜制家具和手工艺品,有香气,可以防虫蛀。

贤慧:同“贤惠”,指妇女心地善良,通情达理,对人和蔼。

规矩:(行为)端正老实;合乎标准或常理。

清白:纯洁,没有污点;<方)清楚,明白。

意气:指由于主观或偏激而产生的情绪。

门当户对:指结亲的男女双方家庭的社会地位和经济状况相当。

奄奄一息:形容气息微弱,接近死亡。

痛不欲生:形容悲痛到了极点,不愿再活下去了。

一帆风顺:船挂满帆,顺风行驶。比喻非常顺利,毫无挫折或阻碍。

昧心:违背良心(做坏事)。

②辨义

怨愤:怨恨愤怒。

怨恨:对人或事强烈地不满或仇恨。

昧心:主观上愿意做违背良心的事,一般是指做坏事。

违心:不得不违背自己的意愿干事,不一定是干坏事。

拜望:拜访,看望。

探望:有看望的意思,还有试图发现情况的意思。

倾听;多指认真细心地听取意见。

谛听:仔细听,注意听不易听清的声音。

见地;见解,见证,多指具有一定水平的。

见解:不表示认识水平的高低,是中性词。

惊愕:吃惊而发愣。

惊奇:吃惊,感到奇怪。

合作探究篇

【课文内容透析】

1.脉络梳理

课文一共有两场戏,地点都是周公馆的客厅。第一场写三十多年后周朴园与鲁侍萍再次相见。意外相见,如在梦中,二人之间展开了紧张激烈的矛盾冲突。第二场写周朴园与鲁大海、侍萍与周萍相见。父与子相见,却是誓不两立的仇人;母与子相见,却无法相认。全文情节紧凑集中,一波未平,一波又起;冲突紧张激烈,你愤我怒,互不相让,而第一场戏的安排尤为巧妙。

2.主旨感悟

本文以20年代初的中国社会为背景,通过一个带有浓厚封建色彩的资产阶级家庭内部的尖锐冲突,以及周、鲁两家复杂的矛盾纠葛,生动地展现了具有典型意义的剥削阶级家庭的罪恶历史。

3.写法点击

⑴人物语言

①个性化的对话语言。

所谓人物语言个性化,就是什么样的人说什么样的话;语言成为人物个性、性格、心理的声音外化。

在课文中,每个人物在用词、语气上都因出身、地位、经历、个性不同而各有特色,而且随着剧情发展和人物思想感情的变化而变化。如周朴园的盛气凌人,侍萍的抑郁平缓,鲁大海的直截了当等都符合人物特有的身份。而周朴园和鲁侍萍见面后的对话,更表现了他们在特定环境下的心理活动。

周朴园和鲁侍萍的见面是偶然的。鲁侍萍认出了周朴园,而周朴园并没有认出鲁侍萍。他也并没有想到侍萍将会出现,因为他以为侍萍早已死去多年了。在这特定的情境下,周朴园开始了同鲁侍萍的对话。他用对待下人的态度,不经意地谈起了雨衣和关窗的事。他忽然从侍萍的关窗的举止看到似曾相似之处,感到奇怪,发出询问:“你——你贵姓 ”从漫不经心到认真起来,气氛趋于紧张,而鲁侍萍平淡地回答:“我姓鲁”,使气氛稍有缓和。周朴园就此把话题引向无锡,转弯抹角地询问那在三十多年前发生的“梅家的一个年轻小姐”投水自尽的“一件很出名的事情”。鲁侍萍在周朴园的连连追问下,仍能保持语调的平缓,但听到周朴园在撒谎,于是,越来越悲愤地叙述了自己三十多年来的悲惨遭遇,使周朴园的惊恐紧张的情绪不断增长。他时而表情“苦痛”、“汗涔涔地”发出“哦”的叹声,时而用疑虑的口吻发问:“你姓什么 ”时而惊愕地问:“你是谁 ”当侍萍巧妙地露出自己的身份时,他“徐徐立起”说:“哦,你,你,你是——”已经惊恐地语不成声。当他意识到,侍萍的出现将威胁到他的名誉、地位、家庭时,便撕下“怀念”的面纱,用威逼的口气问:“你来干什么 ”“谁指使你来的 ”鲁侍萍则悲愤地说:“命,不公平的命指使我来的”。接着,她字字血,声声泪,控诉了周朴园给她造成的三十多年的苦难。在这种情况下,唯恐将事情闹大的周朴园赶紧用缓和的语调说:“我看过去的事不必再提了吧。”可是,鲁侍萍立即厉声抗争:“我要提,我要提,我闷了三十年了!”周朴园又赶紧大谈其对侍萍的“纪念”。看到这种手段也不能奏效,他终于使出了自认为最有力的一手,即企图用金钱来平息侍萍对他的仇恨,他那“痛痛快快的!你现在要多少钱吧!”以及“一切路费,用费,都归我担负”的话语,不仅表现了资本家“金钱第一”的本性,也把他急于赶走侍萍,掩饰自己罪恶的心理表现得活灵活现。而鲁侍萍,先是用蔑视的口吻回答:“什么 ”后来,当她把周朴园的五千元支票撕掉之后,又冷冷地说:“我这些年的苦不是你拿钱算得清的。”充分表达了她对周朴园发自内心的轻蔑和愤恨。

再如,鲁侍萍看到周萍打鲁大海后那几句欲言又止,随口又改的话,把她当时痛苦、愤恨、失望的心情充分表现出来了。

②丰富的潜台词

潜台词即是言中有言,意中有意,弦外有音。它实际上是语言的多意现象。“潜”,是隐藏的意思,即语言的表层意思之内还有含有别的意思。通过潜台词可以窥见人物丰富的内心世界。《荷花淀》中的水生嫂这样说:

“你总是很积极的。”

这是个经典的潜台词。自豪,埋怨,理解,嗔怒……妙就妙在不言中;若“言”,那就白了。

潜台词的作用是使语言简练而有味。简练而无味,不是潜台词。有味不简练?那几乎不可能。简练到晦涩,那只是作者的一厢情愿而已。

下面的人物语言有潜台词,情形是当事人不便说:

周朴园

(汗涔涔地)哦。

鲁侍萍

她不是小姐,她是无锡周公馆梅妈的女儿,她叫侍萍。

周朴园

(抬起头来)你姓什么?

鲁侍萍

我姓鲁,老爷。

“你姓什么?”的言外之意就是:你怎么知道的这么多?也是同样的道理。再看下面的下面的潜台词,,鲁侍萍同时扮演着两个角色,一实一虚,一口一心,很有意味:

鲁侍萍

老爷问这些闲事干什么?①

周朴园

这个人跟我们有点亲戚。

鲁侍萍

亲戚?②

周朴园

嗯,——我们想把她的坟墓修一修。

鲁侍萍

哦,——那用不着了。③

周朴园

怎么?

鲁侍萍

这个人现在还活着。④

另一个角色的意思就是:

①她现在与你已经没有什么关系了。②根本就无所谓什么亲戚。③她没有死,现在就立在你面前。④那次她母子被人救起了。

我想,潜台词之所以与戏剧特别有缘,是由戏剧的特点所决定的。欧洲古典戏剧的“三一律”可以为之注脚:时间一律,地点(场景)一律,情节一律。如此集中的戏剧在语言上岂能拖沓冗长,岂能不以一当十?若把什么都交待清楚,岂不要演三天三夜?若什么都说得明明白白,那还有什么吸引人的地方?

以下鲁侍萍的两句话反映了她复杂的内心世界,我们也可以把它看成使潜台词:①

鲁侍萍 (大哭)这真是一群强盗!(走至周萍面前)你是萍,……凭什么打我的儿子?

周

萍

你是谁?

鲁侍萍 我是你的——你打的这个人的妈。

愤恨,痛苦,失望,悲哀……什么都有,真是百感交集。

③富于动作性

戏剧语言的动作性(或称动作语言、情节语言),是指人物的语言流向(人物语言间的交流和交锋)起着推动或暗示故事情节发展的作用。它不是静止的,它是人物性格在情节发展中内在力的体现。

我国古代小说深得动作语言的精髓,写书写到无法再写的时候,往往就会“无巧不成书”的“节外生枝”。刀架到好人的脖子上了,会有侠客从天而降。不过这种动作语言不全是作品中的人物语言,更多的是作者的叙述语言(环境描写也在其中)。这种语言,有时是不经意,不露痕迹的,有时却是经意的;但目的只有一个,那就是让情节发展下去。

《雷雨》中人物的动作语言有时也带有作者很强的主观动机,让读者很明显的感觉到“人为”的痕迹,请看下面鲁侍萍的语言:

鲁侍萍

我前几天还见着她!(暗示周朴园,使情节继续

)

鲁侍萍

老爷,您想见一见她么?(推动情节发展

)

鲁侍萍

老爷,没有事了?(望着朴园,泪要涌出。)

(

强烈的暗示;不问也行

)

周朴园

哦,很远了,提起来大家都忘了。

鲁侍萍

说不定,也许记得的。(推动;几乎是提醒周朴园

)

鲁侍萍

我倒认识一个姑娘姓梅的。(推动;几乎要明说了

)

周朴园

哦?你说说看。

鲁侍萍固然很想见到她的儿子,因此带着幻想对周朴园不断的提醒,暗示,这些当然合情合理。但她这些每每在情节快要中断时候的语言,却不单是她的心思的合情合理所能解释得了的,而最重要的,是恰好的起到了暗示和推动情节发展的作用。

最典型的例子要数下面:

鲁侍萍

哦,——老爷没有事了?(暗示)

周朴园

(指窗)窗户谁叫打开的?(直接推动

;节外生枝?)

鲁侍萍

老爷,没有事了?(望着朴园,泪要涌出。)(暗示)

周朴园

啊,你顺便去告诉四凤,叫她把我樟木箱子里那件旧雨衣拿出来,顺便把那箱子里的几件旧衬衫也捡出来。(直接推动

;多么重要的衬衫!

)

可以想见,如果没有接下去的鲁侍萍开窗户的动作,如果没有她精确的说出衬衫的件数和绣有“梅”字的衬衫,试问情节如何发展下去?周朴园的语言,就是典型的动作语言。它的作用,从某种角度看,仅仅在于推动情节而已。而这一点,正是作者的高明之处,也是一个剧作者必备的基本功。

⑵紧凑集中的戏剧结构。作者巧妙地运用了“回顾”和“穿插”的表现方法,把“现在的戏剧”和“过去的戏剧”交织起来,推动了剧情的发展。鲁侍萍为找四凤来到周家,鲁大海则代表罢工工人来周家与周朴园谈判。鲁侍萍与周朴园的对话,揭露了周朴园在家庭的罪恶。鲁侍萍与周萍母子,周朴园与鲁大海父子又在一个特定的环境下一起相遇,周萍站在父亲的立场上斥骂、甚至动手打鲁大海,又充分表现了周鲁两家的矛盾,即劳资双方的阶级对立。这样,就又由过去的矛盾推动了现在的矛盾,使剧作矛盾冲突尖锐集中,剧情发展紧张激烈。

⑶用必要的“舞台说明”更完整地塑造人物,更深刻地表现主题。例如,课文开头的舞台说明是:“午饭后,天气更阴沉,更郁热。低沉潮湿的空气,使人异常烦躁……”这个说明交代了故事发生的时间和舞台气氛。这种舞台气氛同悲剧剧情紧密配合着,又烘托了人物的烦躁、郁闷、不安的思想情绪,预示着一场雷雨的到来。从而感染了观众,使观众也随之产生了压抑感。又如,关于鲁侍萍“很自然地走到窗前,关上窗户,慢慢地走向中门”的动作说明,“很自然地”,暗示了她的身份,“慢慢地”,表明了她内心的痛苦、矛盾。而这一动作,又自然地勾起了周朴园对“梅姑娘”的回忆,推动了情节的发展。衣着、表情等方面的说明,也都更好地说明了人物的身份、性格,是整个剧本不可缺少的部分。

4.重难点解惑

⑴《雷雨》的标题和情节

《雷雨》写的是一个封建资产阶级大家庭的矛盾。周朴园是这个大家庭的统治者,其妻蘩漪不堪他的专横,与周朴园的大儿子周萍发生了暖昧关系。怯懦、自私的周萍又勾引了婢女四凤。出于嫉妒,蘩漪通知四凤的母亲侍萍把她领走。侍萍正是三十年前被周朴园引诱,而后又被遗弃的侍女,她是周萍的生身母亲,而被她带走的儿子鲁大海又正在周朴园的矿上做工,做为罢工工人的代表,他和周朴园面对面地展开斗争……这些矛盾酝酿、激化,终于在一个“天气更阴沉、更郁热,低沉潮湿的空气,使人异常烦躁”的下午趋向高潮,又经过一番复杂的矛盾冲突,周萍和四凤终于知道他们原是同母兄妹。于是一场悲剧发生了,四凤触电而死,蘩漪的儿子周冲为救四风不幸送命,周萍也开枪自杀……这个罪恶的大家庭终于崩溃了。这一切都是在雷电交加的狂风暴雨之夜进行的,整个故事的背景、情节都和雷雨有关。同时,作者以象征的手法告诉人们,在半殖民地半封建社会沉闷的空气里,一场大雷雨即将到来。这就深刻地反映了酝酿着一场大变动的中国社会的现实。

⑵情节结构和矛盾冲突

节选部分可分为两个层次。

第1部分(开头至“可是你――”)写三十年后周朴园和侍萍再次相见。

鲁侍萍为找女儿四凤来到周家,遇见周朴园。侍萍的无锡口音和关窗的举止,使周朴园感到“奇怪”,由此引出了谈论三十多年前发生在无锡的“一件很出名的事情”。周朴园急于了解“梅家小姐”的情况,步步追问,侍萍面对三十多年前凌辱、坑害自己的周朴园悲愤交加,沉痛地诉说了自己三十多年来的悲惨遭遇,周朴园由疑惧而慌张,最后惊讶地发现自己面前的正是他三十多年前始乱终弃的鲁侍萍。

周朴园认出鲁侍萍后,当即翻脸不认人,先是责问:“你来干什么 ”“谁指使你来的 ”接着以“现在你我都是有子女的人”等话试图稳住侍萍,使他“不必再提”旧事;他还口口声声表白他不忘旧情,多少年来一直在“纪念”着她,来逃避侍萍的谴责。最后,他拿出五千元支票来给侍萍,希冀平息侍萍的旧恨新仇。经过三十多年苦难折磨的侍萍,当即撕毁了支票,表现了她对过去和现在的周朴园的愤恨。

这一部分又以侍萍说明自己的身份为界,分为两个层次:

第1层(开头至“是你?”)主要写他们过去的矛盾。侍萍以叙述别人故事的口吻,诉说自己的悲惨遭遇,揭露周朴园的冷酷。

开头的一段舞台说明:“午饭后,天气更阴沉,更郁热,低沉潮湿的空气,使人异常烦躁。”这一段舞台说明的作用是:交待了故事发生的时间和舞台气氛。这种气氛同剧情紧密配合,烘托了人物烦躁、郁闷不安的情绪,预示着一场雷雨的到来。不仅为完整地塑造人物服务,而且感染了读者和观众,也随之产生一种压抑感。

戏剧一开始就是周朴园、

鲁侍萍二人相认的场面。“相认”是古今中外不少戏剧中常见的场面,这一场面处理如何,很能看出剧作者的艺术功力。且看曹禺是怎样写“相认”这一场面的。

开始时,侍萍已经知道这家的主人是周朴园,而周朴园却不知道面前的女人即是侍萍。侍萍经过三十多年痛苦曲折的生活经历,对社会上阶级之间的对立关系虽然已经有了一定的认识,但对周朴园仍然不无眷恋之情。她急切地希望周朴园能认出自己,矜持自尊的性格特点却使她不愿道破自己的这层身份。周朴园对侍萍也有怀念,但他认为侍萍早已死去,而且他怀念的也只是三十年前年轻貌美、温良贤慧的侍萍,而不是眼前这样年老色衰的穷老妈。双方这样不同的思想基础,为“相认”中一系列波折的产生提供了合理的依据。

大幕拉开,周朴园发现桌上的雨衣不是他要找的旧雨衣,随口吩咐女佣“跟太太说”;侍萍答应后不走,使周朴园发现眼前原来是一个他不认识的人,问后又知道是“四凤的妈”,便责备她“走错屋子了”。侍萍这时还不肯走,搭讪着问:“老爷没有事了?”周朴园这才又注意到窗子被打开了,发出责问。侍萍便“很自然地走到窗前,关上窗户,慢慢地走向中门”。“很自然的走到窗前”说明侍萍曾经对这里很熟悉,暗示她的身份。“慢慢地”,表现了她内心的痛苦、矛盾,这一动作,又自然地勾起周朴园对“梅姑娘”的回忆,推动了情节的发展。

这样熟练的动作,使周朴园感到似曾相识,情不自禁地要侍萍“你站一站”,接着进行了一番观察—-“相认”的机会来了,侍萍和观众都不由自主地绷紧了心弦。但周朴园并没有冲口而出“你是侍萍!”而是中间一顿,“你—你贵姓?”侍萍见他没有认出自己,心中不免失望,便答以夫姓:“我姓鲁”,这次相认的可能性便不存在了,观众的心陡然松驰下来。这是“相认”过程中第一次起伏。

由于此时侍萍已引起了周朴园的注意,她的口音又成了剧情发展的契机。由口音(人)而及无锡(地),谈话内容回到三十年前(时)的侍萍之死(事)。周朴园为了粉饰自己的丑恶历史,把侍萍说成是“梅家的一个年轻小姐,很贤慧,也很规矩”。侍萍见提起自己的伤心事,情绪不免激动,针锋相对地回敬:“她不是小姐,她也不贤慧,并且听说是不大规矩的”。

周朴园把当年的侍萍说成是“年轻的小姐,很贤惠,也很规矩”,表现了他虚伪的一面,他怕有损于自己的名声才编了这样一个故事。侍萍说“他不是小姐,她也不贤惠,并且听说是不大规矩的”,已经知道实情的侍萍听到周朴园的谎言,想起自己的遭遇,满怀悲愤,于是语带嘲讽地反复说“她不是小姐,她也不贤惠”,表现了她痛苦的内心和对周朴园的愤恨。这断然的否定理应引起周朴园更进一步的注意,追问侍萍,从而相认—-因而侍萍和观众的心又一次被提起。但是此时周朴园沉浸于对往事的回忆之中,却没有进一步追问,只是不大在意地说:“也许,也许你弄错了”,从而又一次使相认成为不可能,观众的心随之又一次放松。这是“相认”过程中的又一次起伏。

侍萍见周朴园仍未相认,只是要求她“不妨说说看”,心中的怨愤升腾起来,便倾诉起当年被赶出周家午夜抱孩子投河的苦情,使周朴园也由“苦痛”,而至于“汗涔涔地”。这时侍萍又进逼一步,道出了“梅小姐”

的身分和姓名:“无锡周公馆梅妈的女儿,她叫侍萍”。“侍萍”,这念念不忘的名字,使得周朴园一下子“抬起头来”,观众的心也再一次随之收紧:啊,可该相认了!然而,侍萍已死的固有观念,眼前老妈与当年侍萍相貌的迥异,使周朴园仍然问的是“你姓什么?”侍萍见他仍未认出,便抑制住自己,仍然回答:“我姓鲁,老爷”。这是“相认”过程中的第三次起伏。

侍萍为了使周朴园能认出她,又针对周朴园要为侍萍修坟的话,明白地告诉他侍萍“还活着”,“一个人在外乡活着”,那个小孩“也活着”。这使周朴园大为“惊愕”,终至“忽然立起”。活着,相见便完全有了可能;眼前这个女人对侍萍的事从头到尾了如指掌,莫不是侍萍?但作者却仍盘马弯弓不肯发,没有让他问出“你是不是侍萍”?而只是问:“你是谁?”这是有道理的,因为这时周朴园虽巳产生怀疑,但他涉世甚深,不会贸然行事。侍萍又一次感受了失望,此时仍不便道破,便变换其辞:“我是这儿四凤的妈”。周朴园的怀疑得到了缓解。又一次该相认而没有相认。这是第四次起伏。

侍萍继续进攻,讲起“梅小姐”现在的处境:“嫁给一个下等人,又生了一个女孩”,“就在此地”!下等人—-鲁贵,女孩-—四凤,此地—-周家,一切都吻合起来了,总该相认了吧?但是却不,因为周朴园此时已由对死侍萍的怀念变为对活侍萍的恐惧,宁愿其非,不愿其是,所以只随口“哦”了一声。侍萍追问:“老爷,您想见一见她么?”得到的答复竟是一叠连声地“不,不,不用”。侍萍的失望更重了,观众的心弦也又一次随之张弛。这是第五次起伏。

此时侍萍仍不甘心,便又讲起自己悲惨的经历:“又嫁过两次”,“都是很下等的人”,希望能以此打动周朴园的恻隐之心。“老爷想帮一帮她么?”侍萍要求的当然不是周朴园的资助,而是为了达到相认的目的。在她想来,周朴园一定会说“想帮”,她便可以通过推辞来表明身份。然而这一次她也失算了,周朴园口中吐出的竟是“好,你先下去吧!”这样冷冰冰的几个字。侍萍的失望此时几乎变成了绝望,“望着朴园,泪要涌出”,凄切地问道:“老爷,没有事了?”此时,甚至观众也会认为不可能很快相认了。这是第六次起伏。

最后,周朴园要侍萍告诉四凤找旧雨衣、旧衬衣,侍萍再也无法保持自己的矜持了,她不失时机地通过衬衣的件数、窟窿绣成的梅花、花边的萍字亮出了自己的身分,逼得周朴园不得不与她当场相认。这里,衬衣、梅花、萍字起到了传统戏剧中信物的作用,但又不落于俗套,而更合于生活逻辑。相认场面到此结束,接下去是转机和高潮,是更为波澜壮阔的戏剧冲突。

从侍萍绣一朵梅花补周朴园衬衣上的破洞等细节中,可以窥见他们当年的爱情生活是真实而和谐的。他爱侍萍的漂亮、柔顺与聪慧。但这种爱情一开始就潜伏着危机。危机的客观因素是封建婚姻的等级观念,不允许周家少爷正式娶使女为妻;主现因素是周朴园的爱情不是建立在真正的人格平等的基础上,而是以自我为核心,以不损害自己的利益为前提的。在这种主客观因素的作用下,周朴园抛弃侍萍娶了“有钱人家的小姐”,侍萍被迫在大年三十晚上带着刚出生不久的大海冒雪跳了河。

一个两人相认的场面,在曹禺笔下,竟设置了六次起伏,层层推进,曲折引人。用墨如泼,而笔笔是戏,真是手笔非凡。这些起伏,既在意料之外,又在情理之中,由于它们完全符合人物的思想性格和生活经历,因而全无故意做戏的人工斧凿痕迹。

第2层(从“你自然想不到”至“可是你――”)写他们现在的矛盾,通过周朴园认出侍萍后态度的变化和侍萍的表现,暴露周朴园的伪善面目。

这一层开始,由上文的深情回忆和戏剧性的对话,转为紧张对立,矛盾一下于突出起来。侍萍的出现,使周朴园一下子从对美好过去的怀念回到现实的利害关系中来了。“你来干什么 ”“谁指使你来的 ”这是他在30年来尔虞我诈的争夺中积累起来的社会经验:我这么有钱,别人怎么突然找到我的头上来 他把别人也当成和他一样变坏了,立刻审时度势对付。他意识到侍萍的出现,将威胁到他的名誉、地位、家庭,他以前的种种罪恶将昭然于天下,所以他立即感到“惊愕”“惶恐”。他以为搬了家,离开了无锡,从前的罪恶无人知道,可待萍的突然出现,却给他精神上以沉重打击,他表现出的惊恐万状正是他内心虚伪的表现。

周朴园毕竟是几十年来压榨工人的资本家,他在惊恐之后对侍萍的态度又有了哪些变化呢?

他认出侍萍后,首先是翻脸不认人,厉声责问“你来干什么?”“谁指使你来的?”妄图恐吓侍萍,但侍萍从几十年的压迫中已经把自己磨炼得顽强勇敢,周朴园的责问只能引起侍萍悲愤的反驳。周朴园见硬的不行,又以“现在你我都是有子女的人”,旧事“又何必再提呢”,试图稳住鲁侍萍。然后又采用了哄骗的手段,口口声声地表白他没忘旧情,——屋中陈列着从前她喜欢的家具,每一年都记得她的生日,保留着关窗的习惯,多少年来一直在“纪念”她。这一招果然奏效,感化了鲁侍萍,善良的品性使侍萍在周朴园的“忏悔”中产生的某种轻信和谅解。

但在发现鲁大海已威胁到自己的利益时,他又一次斩情绝爱,想用钱来打发侍萍离开。为了避免意外,他不许侍萍认儿子周萍,辞退鲁贵父女,规定“以后鲁家的人永远不许再到周家来”。这种绝情和刚才对往事的怀念,貌似水火不相容,其实是对立的统一,形成周朴园对侍萍感情心理的整体。二者都是周朴园那种占有欲在不同时空条件下的表现形式。怀念之所以能转化为绝情,动力就在于他那种以牺牲他人来满足自己的极端自私的内心。

最后,他拿出五千元支票给侍萍,希望平息30多年来的旧恨新仇。这时的侍萍,经过30多年苦难的折磨,对过去充满了仇恨,面对着周朴园的威胁哄骗,继续控诉周朴园的罪行:“我这些年的苦不是你拿钱算得清的”,并当即撕毁了支票,表现了她的骨气和尊严,表示了她对周朴园和不公平社会的蔑视和抗议。

第2部分(自“外面争吵声”至结尾)写周朴园与鲁大海父子、侍萍与周萍母子会面,通过周朴园和鲁大海的激烈冲突,揭露周朴园贪婪、冷酷的本性,反映了工人阶级的觉醒和反抗斗争。

就在这时,周朴园的二儿子、周萍的弟弟、罢工工人代表鲁大海来到周家。周朴园面对自己的儿子,却依然摆出资本家对待工人们的冷酷面孔和傲慢态度。他先是明知故问鲁大海“叫什么名字”、“有什么事”。继而教训他:“只凭意气是不能交涉事情的”。讽刺、嘲笑他说“傻小子,没有经验只会胡喊是不成的。”以显示他的老练和雍容。最后,他恶狠狠地向鲁大海宣布:“你现在没有资格跟我说话——矿上已经把你开除了。”周朴园摆出资本家、董事长的臭架子对待大海,说明他对大海已不存在什么骨肉亲情,他们之间只有劳资间的阶级对立。

与此同时,鲁侍萍和周萍母子,周萍和鲁大海兄弟也相见了。鲁侍萍亲眼看到周朴园对亲子毫无情义,也看到了周萍像他父亲一样蛮横无情,亲手打他的弟弟。鲁大海被打后,他清楚地认识到周朴园为了赚钱什么都能干得出来的阶级本性,在愤怒痛斥周朴园用金钱收买工人败类平息罢工斗争的同时,无情地揭露了周朴园的血淋淋的发家史:在哈尔滨包修江桥时,故意叫江桥出险,淹死2200名小工,每个小工的性命他扣

300块钱。之后,又顽强地跟周朴园的打手们“还手”对打,痛骂周家的人是一群强盗。同时,我们也从鲁大海与周朴园的斗争中,明显地表现出经验不足,从他的语言也足见他的鲁莽和幼稚,但通过他的斗争,毕竟表现出工人阶级的大公无私的英勇、顽强的斗争精神,表现出中国无产阶级斗争到底的决心。鲁大海的出现,使剧作有了鲜明的时代色彩,使整个悲剧透出一线光明。

这样,父子、母子、兄弟之间的会见变成了一场惊心动魄的斗争场面。

这一场剧的结尾,鲁侍萍有两句欲言又止的话,分析一下她当时是什么样的心情?

第一句话是:“你是萍……凭——凭什么打我的儿子?”第二句话是:“我是你的——你打的这个人的妈。”这两句话饱含了复杂的感情,她想看一看大儿子周萍,但周萍打自己亲弟弟鲁大海的举动又使她愤慨,感到了阶级对立的尖锐,所以叫了一声“你是萍”,又马上以谐音字掩饰:“凭——凭什么打我的儿子?”当周萍问她是谁时,她想说“我是你的妈”,但看到自己眼前的儿子已经成了资本家的强盗和帮凶,又马上转口:“我是你的——你打的这个人的妈”,充分表现出她当时痛苦、愤恨、失望而又无可奈何的心清。

这样,作者巧妙地把情节编织在一起,一步一步地使矛盾冲突尖锐化,把戏剧推向高潮。

⑶人物形象

课文着重刻画了三个人物形象:

①周朴园:周朴园是一个由封建地主转化而成的资本家。他残忍、冷酷、自私、贪婪而又虚伪。年轻时,他对侍萍始乱终弃。年老了,他似乎在深情地“怀念”已死的侍萍,他打听侍萍的坟墓,并表示要为侍萍修墓,以表示自己是“纪念”。成为绝妙讽刺的是,与此同时,他还谎称侍萍是“贤慧、规矩”的“小姐”,只跟他“有点亲戚”关系。周朴园的感情很复杂,他确曾对温柔美丽的侍萍动过情,但他对欺辱侍萍的卑鄙行径必须掩饰,因为在他看来,同“下人”有一些什么“关系”是有损门第的。到了晚年,身边的妻子蘩漪很不驯服,儿子对他敬而远之,他时时感到家庭生活不如意,感到寂寞孤独,因此怀念侍萍,借以弥补他灵魂的空虚,使精神得到自我解脱。其实,他的怀念是十分“廉价”的,也是十分自私的。因此,当他知道侍萍就是眼前的鲁妈,立即声色俱变,以至于最后凶相毕露,辞退四凤和鲁贵,开除鲁大海,并声称:“以后鲁家的人永远不许再到周家来。”他对侍萍的欺辱、摧残,他对侍萍的忽热忽冷、软硬兼施,充分显露了他的残忍、自私、冷酷、虚伪,说明他是一个地地道道的伪君子。

侍萍与周朴园的对话,从私生活领域揭露了周朴园的丑恶灵魂;而鲁大海与周朴园的冲突,则从社会斗争的角度揭露了周朴园反动阶级的本性。

周朴园使用卑鄙的手段一方面血腥镇压工人,一方面收买工贼,分化瓦解工人队伍,并开除了罢工工人代表鲁大海。残忍与狡猾集于一身。鲁大海在愤怒申斥周朴园时,揭露了其血淋淋的发家史:在哈尔滨包修江桥时,故意叫江桥出险,淹死2千3百名小工,每个小工的性命他扣三百块钱。为了镇压罢工运动,他还唆使矿警开枪打死30多个工人。他“绝子绝孙的昧心”的发家史,充分暴露了他的狠毒、残忍,是一个人格卑下,没有任何仁义和道德可言的反动资本家。

②鲁侍萍:这是一个旧中国劳动妇女的形象。她善良、正直、备受欺辱和压迫,但又始终保持了自己的刚毅、顽强。她尝尽了人间的酸辛。年轻时在周家当女佣,被周朴园引诱,生了两个儿子。第二个儿子刚生下三天,周朴园就逼得她抱着奄奄一息的婴儿投河自尽。被人救起后,一直挣扎在社会最底层,她“什么事都做,讨饭、缝衣服、当老妈子、在学校里伺候人”。为了孩子,她嫁过两次人,但“遇人都很不如意”。三十年的悲惨遭遇、痛苦经历把她磨炼得坚强勇敢,对残酷的现实有了清醒的认识,充满了痛恨。在课文中,她从周朴园前后态度的变化中,终于看清周朴园的本性,她以撕毁五千元支票的举动,用“我这些年的苦不是你拿钱算得清的”控诉,表现了她的骨气和尊严。

③鲁大海:鲁大海刚生下来就被母亲抱着投河,侥幸地跟着母亲屈辱地活下来,又饱尝了人间的痛苦。后来他到周家矿上当工人,由于具有较高的觉悟,成了罢工工人的代表。他看透了周朴园为了赚钱什么都干得出来的阶级本性。当他知道周朴园这次又用金钱收买了工人败类,平息了罢工斗争后,无情地揭露了周朴园的种种罪恶,顽强地同打手们“还手”对打,痛骂周家的人是一群强盗。虽然由于他的斗争经验不足,有着鲁莽等弱点,但通过他的斗争毕竟表现出了工人阶级的大公无私和英勇、顽强的反抗精神,表现了中国无产阶级斗争到底的决心。

【名师引领探索】

①周朴园是否真的怀念鲁侍萍?

从课文的对话可以看出,周朴园三十年来一直没有忘记过鲁侍萍。每年四月十八日,都不忘为她做生日,一切都按照她是正式嫁过周家的人看待,我们也的确看到他屋子里的家具还是从前侍萍喜欢的旧物,而且陈设布置仍按三十年前侍萍动用时的样子。甚至因为侍萍在生周萍时生了病,总要关窗户,还是不许人打开。他穿衣服不管是雨衣、衬衣,都爱穿旧的而不爱穿新的。

周朴园年轻时的确是真心喜欢侍萍的。他曾经到德国留学,有着年轻人的热情和上进。而侍萍当时是周家的侍女,漂亮伶俐,还读过些书,而且对周朴园服侍得很周到,在这种情况下,两个年轻人是很容易产生感情的。

从周朴园和侍萍分别后的家庭生活来看,他怀念侍萍也是有根据的。周朴园的后妻蘩漪傲慢不驯,不吃他一套,于是周朴园就自然而然地从她身上联想到温顺多情的侍萍,引起对她的怀念。

他的确曾喜欢她,何况她还是周萍的母亲,怎能不常常想起她呢?一个人对于已经失去的东西,总是特别觉得可贵,特别感到恋念的。尤其是他做了那样一件伤天害理的事,他又以为侍萍已经死去,对他不再有什么威胁、不利,他就更容易想一到她的种种好处而不胜怀念起来。

从上面两点来看,周朴园对侍萍的怀念羡慕不是完全装出来的

为什么周朴园知道鲁大海是他的亲生儿子还要辞退他呢?为什么一同辞退了鲁贵和四凤呢?

鲁大海虽是他的亲生儿子,但与他所要塑造的儿子截然相反。而且由于大海是站在反抗他的立场上的,作为被他剥削的工人阶级代表。对自私、冷酷的周朴园而言,亲子关系远远比不上利益关系。若不开除他,就不能平息罢工,不能巩固自己剥削者的地位。至于鲁贵和四凤,则是出于要免除后患,不让他和侍萍的关系泄露出去。

当周萍冲上去打人时,周朴园的“不要打人”意味着什么?

就自私、虚伪的周朴园而言,这一“打”太“莽撞”,太“不文明”,太缺乏“君子动口不动手”的文明观念,很可能导致他“最完满、最有秩序的家庭”的黑幕被彻底揭露,其慈善家的伪善面目将被彻底撕破。在这样的心理下,他才说出“不要打人”这样的话。

②侍萍为什么要和周朴园相认?侍萍是否还对周朴园有依恋之情呢?

她之所以相认是因为她想看看三十年前她所热恋的人怎么样了,看看现在的周朴园对她是什么态度(毕竟当年赶她走时他也有无奈)。

与其说侍萍对周朴园有依恋,倒不如说是怀念。她在周家曾经度过一段美好的时光,有过甜蜜的爱情。而以后就是一落千丈,过了三十年的痛苦生活。这种初恋当然是难以忘怀的。

但现实是残酷的,想象中的多情大少爷,一下子变为现实中面目狰狞的资本家。她完全没有想到周朴园会说出这样的话来,这是她的幼稚。如果说侍萍一开始存在者某些幻想与期望,那么在看到支票后,在看到亲生骨肉相残后,这种幻想就彻底地幻灭了。

【类文欣赏】

雷雨(第一幕节选)

四凤端茶,放在周朴园面前。

周朴园

四凤,(向周冲)你先等一等。(向四凤)叫你给太太煎的药呢?

四

凤

煎好了。

周朴园

为什么不拿来?

四凤看蘩漪,不说话。

周蘩漪

(觉得空气不对了)她刚才给我倒来了,我没有喝。

周朴园

为什么?(停,向四凤)药呢?

周蘩漪

(忙说)倒了,我叫四凤倒了。

周朴园

(慢)倒了?哦?(向四凤)药还有么?

四

凤

药罐里还有一点。

周朴园

(向四凤)倒了来。

四凤走到左边倒药。

周

冲

爸,妈不愿意,您何必这样强迫呢?

周朴园

你同你母亲都不知道自己的病在哪儿。(向蘩漪,低声)你喝了,就会完全好的。(见四凤犹豫,指药)送到太太那里去。

蘩

漪

(忍顺地)好,先放在这儿。

四凤放下药碗。

周朴园

(不高兴地)你最好现在喝了它吧。

蘩

漪

(忽然)四凤,你把它拿走。

周朴园

(忽然严厉地)喝了它,不要任性,当着这么大的孩子。

蘩

漪

(声颤)我不想喝。

周朴园

冲儿,你把药端到母亲面前去。

周

冲

(反抗地)爸!

周朴园

(怒视)去!

周冲只好把药端到蘩漪面前。

周朴园

说,请母亲喝。

周

冲

(拿着药碗,手发颤)爸,您不要这样。

周朴园

你说什么?

周

萍

(低头,至周冲前,低声)听爸爸的话吧。爸爸的脾气你是知道的。

周

冲

(含泪,向着母亲)您喝吧,为我喝一点吧,要不然,爸的气是不会消的。

蘩

漪

(肯求地)留着我晚上喝不成吗?

周朴园

(冷峻地)蘩漪,当了母亲的人,处处应当替孩子着想,就是自己不保重身体,也应当替孩子做个服从的榜样。

蘩

漪

(望望周朴园,又望望周萍,拿起药又放下)不!我喝不下!

周朴园

萍儿,劝你母亲喝下去!

周

萍

爸!我——

周朴园

去,跪下,劝你的母亲。

周

萍

(走至蘩漪,向周朴园,求恕地)爸爸!

周朴园

(高声)跪下!

周萍望着蘩漪,蘩漪泪痕满面,周冲气得发抖。

周朴园

叫你跪上。(周萍正要下跪)

蘩

漪

(望着周萍,急促地)我喝,我现在喝!(喝了两口,眼泪又涌出来,望一望周朴园峻厉的眼光和苦恼着的周萍,咽下愤恨,一气喝下)哦……

(哭着,由右边饭厅跑下。)

<导读>

这场戏节选自《雷雨》第一幕。中心事件是周朴园逼蘩漪吃苦药。矛盾冲突的实质是周朴园封建家长制的专横与蘩漪反专制、争自由的斗争。表现了周家内部错综复杂的、不正常、不合理、没人情的家庭关系。这场戏表现的是《雷雨》的一个主要的矛盾冲突:周朴园与蘩漪的矛盾冲突。正是这个冲突最后使这个大家庭腐烂、崩溃。这场戏也为后面的几条线索、冲突埋下了伏笔。

自主测评篇

【应试练兵场】

一、基础训练

1.下列加点字的读音,有错误的一项是…

(

)

A郁热(yù)

沉吟(yǐn)

汗涔涔(jīn)

B伺候(cì)

惊愕(è)

昧良心(mèi)

C离间(jiàn)卑鄙(bǐ)

哭哭啼啼(títí)

D谛听(dì)

烦躁(zào)

规规矩矩(juju)

2.下列句子,没有错别字的一项是………(

)

A.你看这些傢俱都是你从前顶喜欢的东西。

B.顺便把那箱子里的几件旧衬衣也捡出来。

C.侍萍的像貌有一天也会老得连你都不认识了。

D.侍萍走头无路,跳河自尽,幸而被救,从此流落他乡。

3.依次填人下列各句横线处的词语,恰当的一组是

……(

)

①我们__不提这一层。那么,我先说我的意思。

②我的眼泪早哭干了,我没有__,我有的是恨,是悔。

③《雷雨》写了周、鲁两家八个人由于血缘__和命运巧合而造成的矛盾冲突。

A暂时

委屈

纠缠

B暂且

委曲

纠缠

C暂时

委曲

纠葛

D暂且

委屈

纠葛

二.课内文段阅读

阅读下列台词,回答后面的问题。

周朴园

三十年前,在无锡有一件很出名的事情——

鲁侍萍

哦。

周朴园

你知道么

鲁侍萍

也许记得,不知道老爷说的是哪一件

周朴园

哦,很远了,提起来大家都忘了。

鲁侍萍

说不定,也许记得的。

周朴园

我问过许多那个时候到过无锡的人,我也派人到无锡打听过。可是那个时候在无锡的人,到现在不是老了就是死了。活着的多半是不知道的,或者忘了。不过也许你会知道。三十年前在无锡有一家姓梅的。

鲁侍萍

姓梅的

周朴园

梅家的一个年轻小姐,很贤慧,也很规矩。有一天夜里,忽然地投水死了。后来,后来,——你知道么

鲁侍萍

不敢说。

周朴园 哦。

鲁侍萍

我倒认识一个年轻的姑娘姓梅的。

周朴园

哦 你说说看。

鲁侍萍

可是她不是小姐,她也不贤慧,并且听说是不大规矩的。

周朴园

也许,也许你弄错了,不过你不妨说说看。

鲁侍萍

这个梅姑娘倒是有一天晚上跳的河,可是不是一个,她手里抱着一个刚生下三天的男孩。听人说她生前是不规矩的。

周朴园

(苦痛)哦!

鲁侍萍

她是个下等人,不很守本分的。听说她跟那时周公馆的少爷有点不清白,生了两个儿子。生了第二个,才过三天,忽然周少爷不要她了。大孩子就放在周公馆,刚生的孩子她抱在怀里,在年三十夜里投河死的。

周朴园

(汗涔涔地)哦。

鲁侍萍

她不是小姐,她是无锡周公馆梅妈的女儿,她叫侍萍。

周朴园

(抬起头来)你姓什么

鲁侍萍

我姓鲁,老爷。

4.周朴园把年轻时的侍萍说成是“小姐,很贤慧,也很规矩”,目的是什么

________________________

5.鲁侍萍说“她不是小姐,她也不贤慧,并且听说是不大规矩的”时,表现了她怎样的思想感情

__________________________

6.周朴园听到鲁侍萍的一番话后,为什么会“汗涔涔地”

__________________________

三.挑战高考

阅读《雷雨》第一幕中的一个片断,回答后面的问题(2005年高考模拟题)

周朴园

(向四凤)倒了来。

四凤走到左边倒药。

周

冲

爸,妈不愿意,您何必这样强迫呢

周朴园

你同你母亲都不知道自己的病在哪儿。(向蘩漪,低声)你喝了,就会完全好的。(见四凤犹豫,指药)送到太大那里去。

蘩

漪

(忍顺地)好,先放在这儿。

四凤放下药碗。

周朴园

(①)你最好现在喝了它吧。

蘩

漪

(忽然)四凤,你把它拿走。

周朴园

(②)喝了它,不要任性,当着这么大的孩子。

蘩

漪

(声颤)我不想喝。

周朴园

冲儿,你把药端到母亲面前去。

周

冲

(反抗地)爸!

周朴园

(③)去!

周冲只好把药端到蘩漪面前。

周朴园

说,请母亲喝。

周

冲

(拿着药碗,手发颤)爸,您不要这样。

周朴园

你说什么

周

萍

(低头,至周冲前,低声)听爸爸的话吧。爸爸的脾气你是知道的。

周

冲

(含泪,向着母亲)您喝吧,为我喝一点吧,要不然,爸的气是不会消的。

蘩

漪

(恳求地)留着我晚上喝不成吗

周朴园

(④)蘩漪,当了母亲的人,处处应当替孩子着想,就是自己不保重身体,也应当替孩子做个服从的榜样。

蘩

漪

(望望周朴园,又望望周萍,拿起药又放下)不!我喝不下!

周朴园

萍儿,劝你母亲喝下去!

周

萍

爸!我——

周朴园

去,跪下,劝你的母亲。

周

萍

(走至蘩漪,向周朴园,求恕地)爸爸!

周朴园

(高声)跪下!

周萍望着蘩漪,蘩漪泪痕满面,周冲气得发抖。

周朴园

叫你跪下。(周萍正要下跪)

蘩

漪

(望着周萍,急促地)我喝,我现在喝!(喝了两口,眼泪又涌出来,望一望周朴园峻厉的眼光和苦恼着的周萍,咽下愤恨,一气喝下)哦……

(哭着,由右边饭厅跑下。)

7.文中①~④处是舞台说明,选出依次填人最恰当的一项是(

)

A.忽然严厉地

怒视

冷峻地

不高兴地

B.不高兴地

忽然严厉地

怒视

冷峻地

C.怒视

不高兴地

忽然严厉地

冷峻地

D.冷峻地

怒视

不高兴地

忽然严厉地

8.请简要概括本片断剧情。(不超过10字)

答:________________

9.结合舞台说明,谈谈蘩漪的心理变化过程。

答:______________

10.“不要任性,当着这么大的孩子”这句台词有什么深层含意

答:______________

11.简析周朴园的性格特征。

答:_____________

参考答案

一.1.A(“吟”应读yín,“涔”应读cén) 2.B(A“傢俱”应为“家具”,C“像”应为“相”,D“头”应作“投”)3.D(本题考查近义词辨析。暂时:名词,指短时间。暂且:副词,暂时,姑且。委屈:受到不应该有的指责或待遇,心里难过,这里没有委屈,实际是说反话。委曲:勉强迁就。纠缠:搅在一起,理不出头绪。纠葛:纠缠不清的事情。)

二.4.从字面看,似乎是在赞扬侍萍,实际上是为掩盖自己的罪行。(周朴园是一矿之董事长,又以道德高尚自居,但又做过一件伤天害理的事,因此才这样说。)5.表现了侍萍痛苦的内心和对周朴园的愤恨。(侍萍听到周朴园的一番话,联想起自己的不幸遭遇,不禁满腔悲愤。)6.因为鲁侍萍道出了他的一段隐私,击中了他的要害,刺痛了他的丑恶灵魂,所以他汗涔涔,如坐针毡,胆怯神惊。

三.7.B(例如:①处的台词是“你最好现在喝了它吧”,可以看出此时此刻的周朴园还带有一种劝说的态度,表情不可能是“忽然严厉地”,也不可能是“怒视”。②处是在蘩漪不想喝药而让四凤把它拿走之后,周朴园大概没有想到蘩漪会这样做,所以“忽然严厉地”才符合剧情的发展。)8.周朴园威逼蘩漪喝药。9.周朴园逼迫蘩漪喝药,蘩漪内心非常痛苦,但仍然“忍顺”地消极反抗,“声颤”“恳求”显示了她不愿屈从于丈夫淫威的努力,但在周朴园“怒视”、强迫之下,内心的桀骜不驯使得她表现得很激烈,“忽然”叫四风拿走,“拿起又放下”。最终,面对周朴园叫周萍下跪,强忍住心头怨愤“一气喝下”。10.我在家是说一不二的,你必须听我的。要不我不仅让你的孩子劝你,我还会收拾你的孩子,你会看在孩子的面上给我喝下去的。(这句潜台词含意深刻,应结合周朴园的性格特征来揣摩。) 11.周朴园是一个十足的封建家长,他为了维护自己的权威身份,说一不二的地位,上下尊重的秩序,不惜用威逼手段使妻子就范,让儿子下跪。