关于北京城墙存废问题的讨论 学案

图片预览

文档简介

关于北京城墙的存废问题的讨论

20世纪50年代,成为新中国首都的北京开始规划城市建设方案,对于北京城墙的处理意见,当时主要分为两派:一是坚决主张拆除城墙的“拆除派”;一是以梁思成为代表,坚决主张保存城墙的“保存派”。梁思成曾在1957年写下这样一段话——“拆掉一座城楼像挖去我一块肉;剥去了外城的城砖像剥去我一层皮”。对于“北京城墙的存废问题”,你又有怎样的看法呢?今天,就让我们一起走进《关于北京城墙的存废问题的讨论》的“语言现场”,倾听梁思成先生睿智的声音!

INCLUDEPICTURE

"E:\\鹿晴晴\\2014\\幻灯片\\同步幻灯片\\语文\\语文苏教必修四\\课时作业与单元检测word版文档\\课前预习导读118.tif"

\

MERGEFORMAT

INCLUDEPICTURE

"E:\\鹿晴晴\\2014\\幻灯片\\同步幻灯片\\语文\\语文苏教必修四\\课时作业与单元检测word版文档\\课前预习导读118.tif"

\

MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE

"L:\\语文苏教必修四\\课时作业与单元检测word版文档\\课前预习导读118.tif"

\

MERGEFORMATINET

【作者简介】

梁思成(1901~1972),中国著名的建筑学家、建筑教育学家、古建筑文物保护与研究专家、建筑史学家。广东省新会县人,梁启超长子。戊戌变法失败后梁启超流亡日本,梁思成于1901年4月20日出生于日本东京,1912年随父返国。1923年毕业于清华学校,1924~1927年在美国宾夕法尼亚大学学习院研究世界建筑史。1927年获美国宾夕法尼亚大学建筑系硕士学位。1928年回国,曾任东北大学教授、建筑系主任,中国营造学社研究员。1946年创设清华大学建筑系,担任教授兼系主任至1972年。长期从事古建筑研究和教学工作,对中外古建筑、城市规划、建筑设计造诣颇深。曾参加主持中华人民共和国国徽、天安门广场人民英雄纪念碑的设计。设计了扬州“鉴真和尚纪念碑”。著有《中国建筑史》、《中国雕塑史》等。

【背景探寻】

20世纪50年代,当行政中心在旧城建立的原则确立后,作为北京旧朝都城标志的明清城墙的存废问题也开始凸显。一时间,拆和保的各种争论四起。当时的意见主要分为两派:一派以苏联专家为代表,提出以旧城为基础进行扩建,以天安门为中心、沿长安街建设政府机构;另一派以梁思成与陈占祥先生为代表,提出完整保存北京古城,另在古城之外建设行政中心区的方案。当时,拆除派的声音越来越大,梁思成不得不为之一搏。他抱病写下了本文。

INCLUDEPICTURE

"E:\\鹿晴晴\\2014\\幻灯片\\同步幻灯片\\语文\\语文苏教必修四\\课时作业与单元检测word版文档\\课后积累拓展118.tif"

\

MERGEFORMAT

INCLUDEPICTURE

"E:\\鹿晴晴\\2014\\幻灯片\\同步幻灯片\\语文\\语文苏教必修四\\课时作业与单元检测word版文档\\课后积累拓展118.tif"

\

MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE

"L:\\语文苏教必修四\\课时作业与单元检测word版文档\\课后积累拓展118.tif"

\

MERGEFORMATINET

【文本素材】

为了保护北京城墙这一老祖宗留给后人的巨大财富,梁思成写下了《关于北京城墙的存废问题的讨论》一文。在这篇文章中,不但表达了城墙不阻碍城市发展的观点,还用诗意的语言描绘了一幅城墙之上的画卷。他说,这应该成为一个全长将近40公里的世界上最伟大的环城公园。当“梁陈方案”被否定后,当梁思成知道旧城作为一个整体无论如何保护不成的时候,仍然如杜鹃啼血,奔走呼号,发出最后的呐喊,希望保住旧城的城墙和城楼。为此,引来的却是一场无端的批判,城墙最终被拆毁了。

【课外链接】

文化遗产遭受污染

印度的泰姬陵建于17世纪,是沙贾汗皇帝为纪念他的妻子泰姬·玛哈尔修建的一座宫殿。它全部采用大理石做建筑材料,美丽洁白,举世无双。可是近20年来,原来洁白晶莹的大理石开始泛黄。

雅典古城堡已有2

000多年的历史,几乎全部用洁白的大理石建成。如今,精美的浮雕、神像变得面容憔悴,斑驳模糊,完全失去了昔日的光彩。

耸立在美国纽约的自由女神像,已有百年历史,是1886年法国赠送给美国的纪念物。自由女神像的“皮肤”是铜制的,“身躯”由铁质支架支撑。近来,她的“身体欠佳”,有好几处发生了“骨折”与“脱臼”。

[运用角度] 历史的教训 保护文化遗产

【美文欣赏】

某班同学在老师的主持下,就应该怎样分析鲁迅《一件小事》中老妇人的形象展开了讨论。

丹海:老师,应该怎样分析老妇人这个人物呢?车夫关心别人、勇于负责的品质值得赞扬,“我”知错改错,也值得钦佩,只是这个老妇人……她没摔坏,反而赖上车夫,车夫为她丢了生意。我不喜欢这个人物。作者是不是用她来与车夫比,写出车夫的高尚?可我想,鲁迅会在歌颂一个劳动者的同时,又贬低另一个穷苦人吗?

老师:这个问题提得好,咱们讨论一下吧。

延豹:我讨厌这个老妇人。我想她撞人力车夫是有目的、有准备的,是想讹诈车夫一点钱。(众学生笑,表示同意)

崔悦:说老妇人故意撞车,我看不是,但是我也不喜欢这个人物。穷人该是心连心,车夫那么同情她,她反而赖上车夫了,这样做不好。

黎刚:我同情这个老妇人,她不是坏人。我想她一定又穷又孤,不然她为什么大清早一个人出来奔忙。车夫关怀她是对的。她被车把挂倒了,得到车夫的帮助也是合情合理的,不应该怪她。(众学生议论纷纷)

老师:分析老妇人这个形象,是不是应该以原文为依据?应该好好看文中是怎样写老妇人的,从中得出结论。你们说对吗?

(众学生忙着翻阅课文,沉静片刻)

黎刚:老师的话对,暗示了我怎样反驳“讨厌老妇人派”。(师生笑)原文中写老妇人只说了一句“我摔坏了”,什么想讹钱啦,赖车夫啦,是你们自己想出来的,原文中没有。

延豹:文中说她“慢慢倒地”,她却说自己摔坏了,这不是讹诈?不是装腔作势?

马莹:“装腔作势”是“我”对老妇人的看法,那时候“我”还怀着自私的心理对待老妇人,咱们用这四个字来形容老妇人就不对了。

汪颖:老妇人又穷又老,大冬天在北风中挨饿受冻,又突然给车把挂倒了,说声“我摔坏了”也很自然,不能说是讹诈。(众学生倾向“同情老妇人派”)

丹海:老师,说说您的意见吧!

老师:我要说两条意见。第一,分析人物要尊重原文。原文中没迹象表明老妇人讹诈。搀扶起老妇人,送到巡警分驻所,都是车夫主动做的。我们既不能主观猜测,也不能受文中“我”的不正确思想左右。第二,老妇人不是小说中的主要人物,但有了她与车夫的矛盾,才展示出了车夫的高尚品质。在矛盾的发展、解决过程中才表达了“我”这个知识分子向劳动人民学习、勇于解剖自己的品质。一篇文章不一定有一个正面人物,就有一个反面人物与他对照。鲁迅没有赞扬一个,贬低另一个。老妇人不是反面人物。如果要明确表态,我就算个“同情老妇人派”吧!(师生笑)老师的意见值得参考吗?

众学生:值得!(多数学生举起手,表示同意老师意见)

丹海:老师,您的提醒给我指了……指了一条明路。(众笑)可是我还想再考虑一下,不能马上接受您的观点,行吗?

老师:很好,当然可以。我们在学习中要善于发现问题,还要善于分析,善于听取不同意见,认真思考,不能固执己见,也不盲从,对吗?

众学生:对!

INCLUDEPICTURE

"E:\\鹿晴晴\\2014\\幻灯片\\同步幻灯片\\语文\\语文苏教必修四\\课时作业与单元检测word版文档\\左括.TIF"

\

MERGEFORMAT

INCLUDEPICTURE

"E:\\鹿晴晴\\2014\\幻灯片\\同步幻灯片\\语文\\语文苏教必修四\\课时作业与单元检测word版文档\\左括.TIF"

\

MERGEFORMATINET

点评

INCLUDEPICTURE

"E:\\鹿晴晴\\2014\\幻灯片\\同步幻灯片\\语文\\语文苏教必修四\\课时作业与单元检测word版文档\\右括.TIF"

\

MERGEFORMAT

INCLUDEPICTURE

"E:\\鹿晴晴\\2014\\幻灯片\\同步幻灯片\\语文\\语文苏教必修四\\课时作业与单元检测word版文档\\右括.TIF"

\

MERGEFORMATINET

本讨论以分析“老妇人的形象”为核心,同学们各自发表了自己的看法,而老师的引导又适时地把讨论引向深入,最后认识基本达到了统一。同时,讨论结束时,也充分尊重了持不同意见的同学。

第1课时 导学与探究

INCLUDEPICTURE

"E:\\鹿晴晴\\2014\\幻灯片\\同步幻灯片\\语文\\语文苏教必修四\\课时作业与单元检测word版文档\\基础梳理.TIF"

\

MERGEFORMAT

INCLUDEPICTURE

"E:\\鹿晴晴\\2014\\幻灯片\\同步幻灯片\\语文\\语文苏教必修四\\课时作业与单元检测word版文档\\基础梳理.TIF"

\

MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE

"L:\\语文苏教必修四\\课时作业与单元检测word版文档\\基础梳理.TIF"

\

MERGEFORMATINET

1.为下列词语中加点的字注音

①拆除( ) ②薄利( ) ③狭隘( )

④秩序( )

⑤蔓草( )

⑥枯燥( )

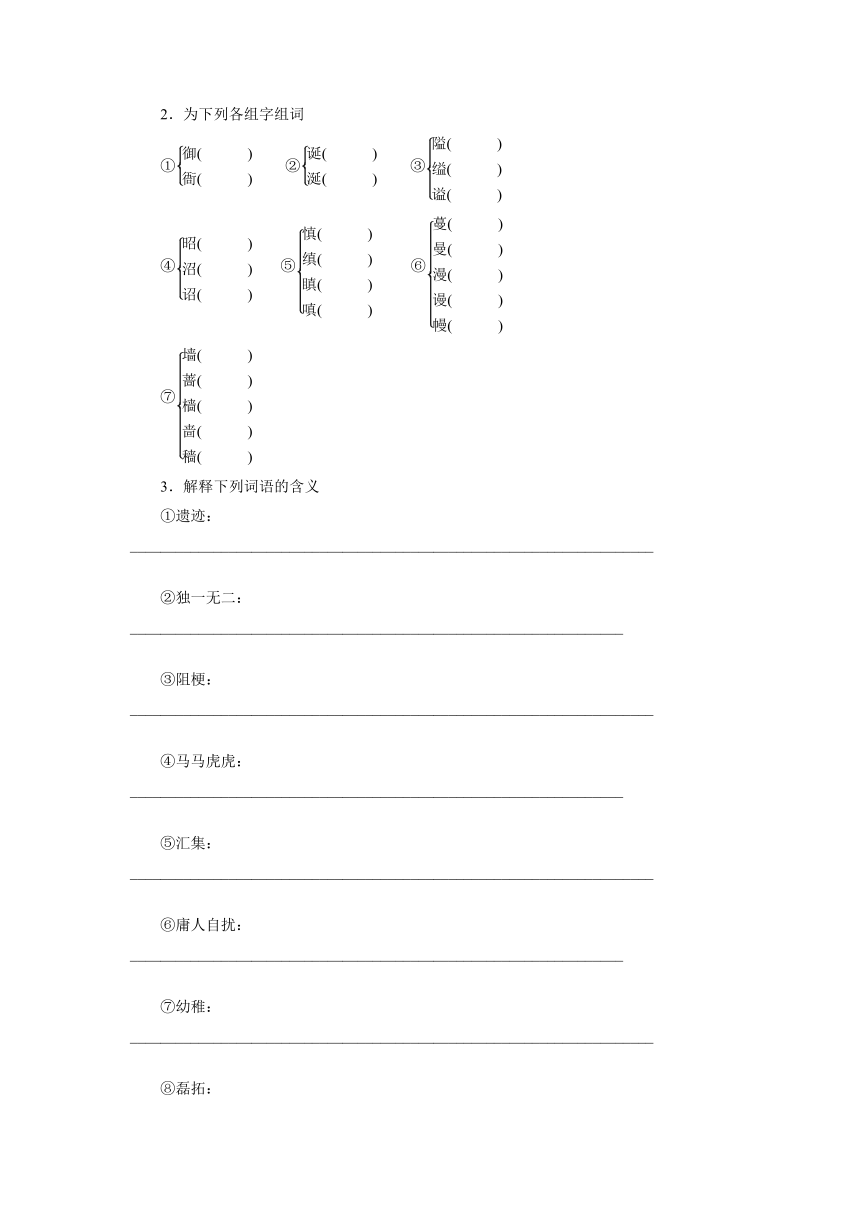

2.为下列各组字组词

① ② ③

④⑤⑥

⑦

3.解释下列词语的含义

①遗迹:_____________________________________________________________________

②独一无二:_________________________________________________________________

③阻梗:_____________________________________________________________________

④马马虎虎:_________________________________________________________________

⑤汇集:_____________________________________________________________________

⑥庸人自扰:_________________________________________________________________

⑦幼稚:_____________________________________________________________________

⑧磊拓:_____________________________________________________________________

⑨嵯峨:_____________________________________________________________________

⑩威仪:_____________________________________________________________________

知其一不知其二:___________________________________________________________

4.选择最恰当的词语填空

①城市______,必须有长远的眼光,要立足于将来。

A.规划

B.计划

②在司马迁的时代,古代的一些______还存在,他还可以看到。

A.遗址

B.遗迹

③不要一直用老眼光看人,要消除______,与时俱进。

A.成见

B.偏见

④开放性网络给人们交流思想提供了较大的便利,但同时也应看到,一些______于网络的“情绪性言论”,有时产生的负面影响也很大,需要引起社会的高度重视。

A.蔓延

B.曼延 C.漫延

⑤经过30多年的改革开放,我国的市场经济已形成______局面。

A.繁华

B.繁荣

INCLUDEPICTURE

"E:\\鹿晴晴\\2014\\幻灯片\\同步幻灯片\\语文\\语文苏教必修四\\课时作业与单元检测word版文档\\文本互动a.tif"

\

MERGEFORMAT

INCLUDEPICTURE

"E:\\鹿晴晴\\2014\\幻灯片\\同步幻灯片\\语文\\语文苏教必修四\\课时作业与单元检测word版文档\\文本互动a.tif"

\

MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE

"L:\\语文苏教必修四\\课时作业与单元检测word版文档\\文本互动a.tif"

\

MERGEFORMATINET

一、整体感知

1.关于北京城墙的存废问题,主张拆除者和主张保存者各列出了哪些理由?

二、深层探究

2.在自己的观点陷入孤立境地的时候,梁思成是怎样针锋相对地论辩的?论辩中体现出这位建筑家怎样的风范?

3.第3自然段和第4自然段在全文中起什么作用?

4.第5自然段是批驳“失去功用”的,作者是如何批驳的?

5.第6自然段到第10自然段是批驳什么的?如何批驳的?

6.北京城墙有何价值?

7.第18自然段至第22自然段,作者是反驳什么的?又是如何反驳的?

8.试分析本文中作者论述自己观点的突出特点是什么。

三、技法迁移

“破立结合”巧论证

[文本回顾] 在《关于北京城墙的存废问题的讨论》一文中,作者在论述“古城墙不应废”这一观点时,始终将“废”和“留”两种对立说法并列进行,在否定前者的基础上再进一步阐述自己的理由。这种破立结合的方法,使论述更为全面,无懈可击。

[技法点拨] “先破后立,破立结合”是议论文常见的结构模式。“先破后立,破立结合”就是先摆出错误的论点加以驳斥,然后再提出自己的正确的论点,予以充分的论证,以达到说服人、教育人的目的。

运用“破立结合”的论证方法写作议论文,要注意以下几点:

(1)“破”要抓住错误观点的要害。只有抓住要害,才能击中要害。为此,必须在反驳之前对错误观点作认真的分析。

(2)要处理好“破”与“立”的关系,在反驳错误观点的同时,要注意确立正确观点。这就是“边破边立,先破后立,破立结合”,不能只满足于“破”而忘了“立”。

(3)要以理服人。反驳不是“吵架”,不能以“骂”代驳,不能搞压服;而要以事实为武器,以正确道理为武器,言之有据,言之成理。这样才能驳得有力,令人信服。

(4)要有对象感,区别对待。对不同人的不同错误观点,反驳时应采取不同的态度。

[迁移运用] 阅读下面一则新闻短文,运用破立结合的方法写一段新闻评论。

对作文中频频出现如“QQ”“MM”“886”等网络语言的学生,某市语委要求教师不仅要对其进行批评,还要帮助其改正,并将把语言文字规范纳入学生素质教育培养目标之中。

答案

基础梳理

1.①chāi ②bó ③ài ④zhì ⑤màn ⑥zào

2.①防御 衙门 ②诞生 垂涎三尺 ③狭隘 自缢 谥号 ④昭然若揭 池沼 诏令 ⑤慎重 缜密 瞋目而视 嗔怪 ⑥蔓延 轻歌曼舞 漫山遍野 谩骂 幔帐 ⑦城墙 蔷薇 樯橹 吝啬 稼穑

3.①古代或旧时代的事物遗留下来的痕迹。②只此一个,没有相同的;没有可以与之相比的。③阻塞。④马虎,随随便便;勉强,凑合。⑤聚集。⑥泛指本来没有问题而自己瞎着急或自找麻烦。庸人,无能、见识浅陋的人。⑦年纪小,形容头脑简单或缺乏经验。⑧多而错杂,宽大。⑨本形容山势高峻,此处指城墙高峻。⑩使人敬畏的严肃容貌和庄重举止。 知道但了解得不够全面深刻。

4.①A [“计划”,指工作或行动以前预先拟定的具体内容或步骤。如:“我们制定了详细的年度工作计划。”“规划”,指长远的发展计划。]

②B [“遗迹”,古代或旧时代的事物遗留下来的痕迹。如“古代村落的遗迹”。“遗址”,毁坏的年代较久的建筑物所在的地方。如“圆明园遗址”。]

③A [“成见”指对人对事所抱的固定不变的看法,多指不好的。“偏见”指偏于一方的见解。]

④A [“蔓延”,蔓草一类植物不断向周围延伸、扩展;比喻事物像蔓草一样向周围延伸、扩展。如:“由于雨水的滋润,这里的野草蔓延得很快,十几天的工夫便覆盖了整个地面。”“曼延”,连绵不断地向远处延伸,多用于山脉、水流、道路等。如:“山路曼延曲折。”“漫延”,水满而向四周扩散。如:“湖水漫延到了周围农田。”]

⑤B [两者都指“经济的蓬勃发展”。“繁华”,着重指“市面兴旺和热闹,商业发达,物品丰盛华丽,顾客和行人众多”。常用来形容城镇、街市等具体地方。“繁荣”,着重指“经济或事业欣欣向荣,物质文化生活丰富”。可以用来形容市场、市面等具体地方,也经常用来形容国家、社会及其经济、文化、科学、艺术等抽象的重大事物。]

文本互动

1.拆除者的理由:(1)城墙是古代防御的工事,现在已失去了功用,它已尽了它的历史任务了;(2)城墙是封建帝王的遗迹;(3)城墙阻碍交通,限制或阻碍城市的发展;(4)拆了城墙可以取得许多砖,可以取得地皮,利用为公路。

保存者的理由:(1)城墙有有利的现代作用,便于用分区法进行城市规划和建设;(2)有游览休息功能;(3)它会丰富我们对北京的喜爱,增强我们民族精神的饱满。

2.文中梁思成首先说明城墙的存废“确是一个重要的问题,应该慎重地研讨”,并指出只有“得到正确的了解”,才能“得到正确的结论”,正面强调讨论的意义和价值。然后指出拆除派的四大理由,即“失去功用”、“封建遗迹”、“阻碍交通”、“有利可图”,直言自己的看法,认为拆除派的观点“是有偏见的,片面的,狭隘的,也是缺乏实际的计算的”、“是知其一不知其二的,见树不见林的”。接下来正面提出自己的观点,显示了深厚的学养与非凡的远见,很有说服力。接下来,针对拆除派的理由逐一辩驳,他的辩驳显得有理有据有节有情,处处显示着见识智慧和气度风范。

3.第3自然段在第2自然段摆出主张拆除者的理由,即在树起批驳的靶子的基础上,指出其错误实质——未从全面城市计划着眼,是片面的,缺乏实际计算。第4自然段正面提出自己的观点,“城墙并不阻碍城市的发展,而且把它保留着与发展北京为现代城市不但没有抵触,而且有利”;城墙的“存在会丰富北京城人民大众的生活,将久远地成为我们可贵的环境”。

4.这一段主要是说:北京的老城墙可以作为现代的区间的隔离物而负起新的任务。其论述层次是先介绍欧美工商业化发展,城市居住人群越来越密集,且市区的嘈杂、拥挤、路程遥远等不适于居住和工作,为下面的论证提供了依据。以外国的失误为论据,表现出思想观点的先进性。然后引入“现代的都市计划”的新理念,认为应该采用将城市划分为若干较小的区域的办法,并具体提出了让城墙担当现代的区间隔离物的构思。这种构想,体现了梁思成先生坚持的北京城总体规划的原则——“古今兼顾,新旧两利”。

5.批驳“城墙阻碍交通,限制或阻碍城市的发展”的观点。

第6自然段是个承上启下的段落,提出了园林地带的建设问题和如何处理交通阻梗问题,第7自然段说如何建园林地带的问题,第8自然段附带谈一下城墙的国防意义,第10自然段谈如何处理交通阻梗问题。第7自然段作者亮出了自己的构想:利用拆除环城铁路的地带作“绿带”公园。同时护城河可利用、城墙上面可利用、城楼角楼可利用,并说“这样一带环城的文娱圈,环城立体公园,是全世界独一无二的”。并以实例说明“北京城内本来很缺乏公园空地”,建设这样一个“绿带”公园是广大人民群众的迫切所需,为他们休息疲劳筋骨,培养优美情绪,以及以民族文物和自然景色来丰富他们的生活。本段照应了第5自然段。第10自然段驳“阻碍交通”说,只用“选择适当地点,多开几个城门,便可解决”作辩,进而从现代道路系统设计的原则上辩驳,指出适当位置的城门还可以完成控制车流的任务,从根本上驳倒了“阻碍交通”的理由。

6.有历史价值和艺术价值。其历史价值为:“凸”字形的城墙,它的形成及其在位置上的发展,处处反映着各个时期中政治、经济上的变化及其在军事上的要求。其艺术价值为:它是一件气魄雄伟、精神壮丽的杰作;它是举世无匹的大胆的建筑纪念物,磊拓嵯峨,意味深厚的艺术创造。

7.驳“有利可图”说。

作者首先退一步,先承认北京城墙的砖确实不少,然后一转,除砖的问题外,还必须解决其“内心全是‘灰土’”的问题。作者用层进句式,用列数字的方法,用有力的事实论证了拆毁城墙的诸多问题:1

100万吨的“灰土”,需用20节18吨的车皮83年运完;而这些“灰土”又是既不能作为种植土壤,又不能作为建筑材料的废料;挖动它又必须使用炸药,干扰人民的正常生活,且又无处安放。即使我们需要土,但北京城外并不缺少土地;即使我们需要砖,我们的砖窑业会发展,没有必要花费巨大的人力、物力去做这件既毁掉国宝,又自讨苦吃的事。种种问题摆在了主张拆除者的面前,有力地回击了他们所谓的“拆下来协助其他建设”的欠考虑的提议。

8.(1)从内容上来看,运用了大量的历史事实,细致讲述了城墙的历史和现实,真实而又历史地再现了北京城墙的历史变迁。在阐述观点的同时给人以历史的凝重感和艺术的美感的双重享受,使读者能从更深层次的意义上全面地把握这一历史性的讨论。

(2)从形式上来看,采用了问答的方式,深入浅出地阐释主张保存的理由。文中运用五个问答句,问题之间相互联系,回答上紧扣问题,论证中大量地运用了反问、举例子、打比方,形象有力地阐明了北京城墙应该保留的观点。

[迁移运用] 略。

20世纪50年代,成为新中国首都的北京开始规划城市建设方案,对于北京城墙的处理意见,当时主要分为两派:一是坚决主张拆除城墙的“拆除派”;一是以梁思成为代表,坚决主张保存城墙的“保存派”。梁思成曾在1957年写下这样一段话——“拆掉一座城楼像挖去我一块肉;剥去了外城的城砖像剥去我一层皮”。对于“北京城墙的存废问题”,你又有怎样的看法呢?今天,就让我们一起走进《关于北京城墙的存废问题的讨论》的“语言现场”,倾听梁思成先生睿智的声音!

INCLUDEPICTURE

"E:\\鹿晴晴\\2014\\幻灯片\\同步幻灯片\\语文\\语文苏教必修四\\课时作业与单元检测word版文档\\课前预习导读118.tif"

\

MERGEFORMAT

INCLUDEPICTURE

"E:\\鹿晴晴\\2014\\幻灯片\\同步幻灯片\\语文\\语文苏教必修四\\课时作业与单元检测word版文档\\课前预习导读118.tif"

\

MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE

"L:\\语文苏教必修四\\课时作业与单元检测word版文档\\课前预习导读118.tif"

\

MERGEFORMATINET

【作者简介】

梁思成(1901~1972),中国著名的建筑学家、建筑教育学家、古建筑文物保护与研究专家、建筑史学家。广东省新会县人,梁启超长子。戊戌变法失败后梁启超流亡日本,梁思成于1901年4月20日出生于日本东京,1912年随父返国。1923年毕业于清华学校,1924~1927年在美国宾夕法尼亚大学学习院研究世界建筑史。1927年获美国宾夕法尼亚大学建筑系硕士学位。1928年回国,曾任东北大学教授、建筑系主任,中国营造学社研究员。1946年创设清华大学建筑系,担任教授兼系主任至1972年。长期从事古建筑研究和教学工作,对中外古建筑、城市规划、建筑设计造诣颇深。曾参加主持中华人民共和国国徽、天安门广场人民英雄纪念碑的设计。设计了扬州“鉴真和尚纪念碑”。著有《中国建筑史》、《中国雕塑史》等。

【背景探寻】

20世纪50年代,当行政中心在旧城建立的原则确立后,作为北京旧朝都城标志的明清城墙的存废问题也开始凸显。一时间,拆和保的各种争论四起。当时的意见主要分为两派:一派以苏联专家为代表,提出以旧城为基础进行扩建,以天安门为中心、沿长安街建设政府机构;另一派以梁思成与陈占祥先生为代表,提出完整保存北京古城,另在古城之外建设行政中心区的方案。当时,拆除派的声音越来越大,梁思成不得不为之一搏。他抱病写下了本文。

INCLUDEPICTURE

"E:\\鹿晴晴\\2014\\幻灯片\\同步幻灯片\\语文\\语文苏教必修四\\课时作业与单元检测word版文档\\课后积累拓展118.tif"

\

MERGEFORMAT

INCLUDEPICTURE

"E:\\鹿晴晴\\2014\\幻灯片\\同步幻灯片\\语文\\语文苏教必修四\\课时作业与单元检测word版文档\\课后积累拓展118.tif"

\

MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE

"L:\\语文苏教必修四\\课时作业与单元检测word版文档\\课后积累拓展118.tif"

\

MERGEFORMATINET

【文本素材】

为了保护北京城墙这一老祖宗留给后人的巨大财富,梁思成写下了《关于北京城墙的存废问题的讨论》一文。在这篇文章中,不但表达了城墙不阻碍城市发展的观点,还用诗意的语言描绘了一幅城墙之上的画卷。他说,这应该成为一个全长将近40公里的世界上最伟大的环城公园。当“梁陈方案”被否定后,当梁思成知道旧城作为一个整体无论如何保护不成的时候,仍然如杜鹃啼血,奔走呼号,发出最后的呐喊,希望保住旧城的城墙和城楼。为此,引来的却是一场无端的批判,城墙最终被拆毁了。

【课外链接】

文化遗产遭受污染

印度的泰姬陵建于17世纪,是沙贾汗皇帝为纪念他的妻子泰姬·玛哈尔修建的一座宫殿。它全部采用大理石做建筑材料,美丽洁白,举世无双。可是近20年来,原来洁白晶莹的大理石开始泛黄。

雅典古城堡已有2

000多年的历史,几乎全部用洁白的大理石建成。如今,精美的浮雕、神像变得面容憔悴,斑驳模糊,完全失去了昔日的光彩。

耸立在美国纽约的自由女神像,已有百年历史,是1886年法国赠送给美国的纪念物。自由女神像的“皮肤”是铜制的,“身躯”由铁质支架支撑。近来,她的“身体欠佳”,有好几处发生了“骨折”与“脱臼”。

[运用角度] 历史的教训 保护文化遗产

【美文欣赏】

某班同学在老师的主持下,就应该怎样分析鲁迅《一件小事》中老妇人的形象展开了讨论。

丹海:老师,应该怎样分析老妇人这个人物呢?车夫关心别人、勇于负责的品质值得赞扬,“我”知错改错,也值得钦佩,只是这个老妇人……她没摔坏,反而赖上车夫,车夫为她丢了生意。我不喜欢这个人物。作者是不是用她来与车夫比,写出车夫的高尚?可我想,鲁迅会在歌颂一个劳动者的同时,又贬低另一个穷苦人吗?

老师:这个问题提得好,咱们讨论一下吧。

延豹:我讨厌这个老妇人。我想她撞人力车夫是有目的、有准备的,是想讹诈车夫一点钱。(众学生笑,表示同意)

崔悦:说老妇人故意撞车,我看不是,但是我也不喜欢这个人物。穷人该是心连心,车夫那么同情她,她反而赖上车夫了,这样做不好。

黎刚:我同情这个老妇人,她不是坏人。我想她一定又穷又孤,不然她为什么大清早一个人出来奔忙。车夫关怀她是对的。她被车把挂倒了,得到车夫的帮助也是合情合理的,不应该怪她。(众学生议论纷纷)

老师:分析老妇人这个形象,是不是应该以原文为依据?应该好好看文中是怎样写老妇人的,从中得出结论。你们说对吗?

(众学生忙着翻阅课文,沉静片刻)

黎刚:老师的话对,暗示了我怎样反驳“讨厌老妇人派”。(师生笑)原文中写老妇人只说了一句“我摔坏了”,什么想讹钱啦,赖车夫啦,是你们自己想出来的,原文中没有。

延豹:文中说她“慢慢倒地”,她却说自己摔坏了,这不是讹诈?不是装腔作势?

马莹:“装腔作势”是“我”对老妇人的看法,那时候“我”还怀着自私的心理对待老妇人,咱们用这四个字来形容老妇人就不对了。

汪颖:老妇人又穷又老,大冬天在北风中挨饿受冻,又突然给车把挂倒了,说声“我摔坏了”也很自然,不能说是讹诈。(众学生倾向“同情老妇人派”)

丹海:老师,说说您的意见吧!

老师:我要说两条意见。第一,分析人物要尊重原文。原文中没迹象表明老妇人讹诈。搀扶起老妇人,送到巡警分驻所,都是车夫主动做的。我们既不能主观猜测,也不能受文中“我”的不正确思想左右。第二,老妇人不是小说中的主要人物,但有了她与车夫的矛盾,才展示出了车夫的高尚品质。在矛盾的发展、解决过程中才表达了“我”这个知识分子向劳动人民学习、勇于解剖自己的品质。一篇文章不一定有一个正面人物,就有一个反面人物与他对照。鲁迅没有赞扬一个,贬低另一个。老妇人不是反面人物。如果要明确表态,我就算个“同情老妇人派”吧!(师生笑)老师的意见值得参考吗?

众学生:值得!(多数学生举起手,表示同意老师意见)

丹海:老师,您的提醒给我指了……指了一条明路。(众笑)可是我还想再考虑一下,不能马上接受您的观点,行吗?

老师:很好,当然可以。我们在学习中要善于发现问题,还要善于分析,善于听取不同意见,认真思考,不能固执己见,也不盲从,对吗?

众学生:对!

INCLUDEPICTURE

"E:\\鹿晴晴\\2014\\幻灯片\\同步幻灯片\\语文\\语文苏教必修四\\课时作业与单元检测word版文档\\左括.TIF"

\

MERGEFORMAT

INCLUDEPICTURE

"E:\\鹿晴晴\\2014\\幻灯片\\同步幻灯片\\语文\\语文苏教必修四\\课时作业与单元检测word版文档\\左括.TIF"

\

MERGEFORMATINET

点评

INCLUDEPICTURE

"E:\\鹿晴晴\\2014\\幻灯片\\同步幻灯片\\语文\\语文苏教必修四\\课时作业与单元检测word版文档\\右括.TIF"

\

MERGEFORMAT

INCLUDEPICTURE

"E:\\鹿晴晴\\2014\\幻灯片\\同步幻灯片\\语文\\语文苏教必修四\\课时作业与单元检测word版文档\\右括.TIF"

\

MERGEFORMATINET

本讨论以分析“老妇人的形象”为核心,同学们各自发表了自己的看法,而老师的引导又适时地把讨论引向深入,最后认识基本达到了统一。同时,讨论结束时,也充分尊重了持不同意见的同学。

第1课时 导学与探究

INCLUDEPICTURE

"E:\\鹿晴晴\\2014\\幻灯片\\同步幻灯片\\语文\\语文苏教必修四\\课时作业与单元检测word版文档\\基础梳理.TIF"

\

MERGEFORMAT

INCLUDEPICTURE

"E:\\鹿晴晴\\2014\\幻灯片\\同步幻灯片\\语文\\语文苏教必修四\\课时作业与单元检测word版文档\\基础梳理.TIF"

\

MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE

"L:\\语文苏教必修四\\课时作业与单元检测word版文档\\基础梳理.TIF"

\

MERGEFORMATINET

1.为下列词语中加点的字注音

①拆除( ) ②薄利( ) ③狭隘( )

④秩序( )

⑤蔓草( )

⑥枯燥( )

2.为下列各组字组词

① ② ③

④⑤⑥

⑦

3.解释下列词语的含义

①遗迹:_____________________________________________________________________

②独一无二:_________________________________________________________________

③阻梗:_____________________________________________________________________

④马马虎虎:_________________________________________________________________

⑤汇集:_____________________________________________________________________

⑥庸人自扰:_________________________________________________________________

⑦幼稚:_____________________________________________________________________

⑧磊拓:_____________________________________________________________________

⑨嵯峨:_____________________________________________________________________

⑩威仪:_____________________________________________________________________

知其一不知其二:___________________________________________________________

4.选择最恰当的词语填空

①城市______,必须有长远的眼光,要立足于将来。

A.规划

B.计划

②在司马迁的时代,古代的一些______还存在,他还可以看到。

A.遗址

B.遗迹

③不要一直用老眼光看人,要消除______,与时俱进。

A.成见

B.偏见

④开放性网络给人们交流思想提供了较大的便利,但同时也应看到,一些______于网络的“情绪性言论”,有时产生的负面影响也很大,需要引起社会的高度重视。

A.蔓延

B.曼延 C.漫延

⑤经过30多年的改革开放,我国的市场经济已形成______局面。

A.繁华

B.繁荣

INCLUDEPICTURE

"E:\\鹿晴晴\\2014\\幻灯片\\同步幻灯片\\语文\\语文苏教必修四\\课时作业与单元检测word版文档\\文本互动a.tif"

\

MERGEFORMAT

INCLUDEPICTURE

"E:\\鹿晴晴\\2014\\幻灯片\\同步幻灯片\\语文\\语文苏教必修四\\课时作业与单元检测word版文档\\文本互动a.tif"

\

MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE

"L:\\语文苏教必修四\\课时作业与单元检测word版文档\\文本互动a.tif"

\

MERGEFORMATINET

一、整体感知

1.关于北京城墙的存废问题,主张拆除者和主张保存者各列出了哪些理由?

二、深层探究

2.在自己的观点陷入孤立境地的时候,梁思成是怎样针锋相对地论辩的?论辩中体现出这位建筑家怎样的风范?

3.第3自然段和第4自然段在全文中起什么作用?

4.第5自然段是批驳“失去功用”的,作者是如何批驳的?

5.第6自然段到第10自然段是批驳什么的?如何批驳的?

6.北京城墙有何价值?

7.第18自然段至第22自然段,作者是反驳什么的?又是如何反驳的?

8.试分析本文中作者论述自己观点的突出特点是什么。

三、技法迁移

“破立结合”巧论证

[文本回顾] 在《关于北京城墙的存废问题的讨论》一文中,作者在论述“古城墙不应废”这一观点时,始终将“废”和“留”两种对立说法并列进行,在否定前者的基础上再进一步阐述自己的理由。这种破立结合的方法,使论述更为全面,无懈可击。

[技法点拨] “先破后立,破立结合”是议论文常见的结构模式。“先破后立,破立结合”就是先摆出错误的论点加以驳斥,然后再提出自己的正确的论点,予以充分的论证,以达到说服人、教育人的目的。

运用“破立结合”的论证方法写作议论文,要注意以下几点:

(1)“破”要抓住错误观点的要害。只有抓住要害,才能击中要害。为此,必须在反驳之前对错误观点作认真的分析。

(2)要处理好“破”与“立”的关系,在反驳错误观点的同时,要注意确立正确观点。这就是“边破边立,先破后立,破立结合”,不能只满足于“破”而忘了“立”。

(3)要以理服人。反驳不是“吵架”,不能以“骂”代驳,不能搞压服;而要以事实为武器,以正确道理为武器,言之有据,言之成理。这样才能驳得有力,令人信服。

(4)要有对象感,区别对待。对不同人的不同错误观点,反驳时应采取不同的态度。

[迁移运用] 阅读下面一则新闻短文,运用破立结合的方法写一段新闻评论。

对作文中频频出现如“QQ”“MM”“886”等网络语言的学生,某市语委要求教师不仅要对其进行批评,还要帮助其改正,并将把语言文字规范纳入学生素质教育培养目标之中。

答案

基础梳理

1.①chāi ②bó ③ài ④zhì ⑤màn ⑥zào

2.①防御 衙门 ②诞生 垂涎三尺 ③狭隘 自缢 谥号 ④昭然若揭 池沼 诏令 ⑤慎重 缜密 瞋目而视 嗔怪 ⑥蔓延 轻歌曼舞 漫山遍野 谩骂 幔帐 ⑦城墙 蔷薇 樯橹 吝啬 稼穑

3.①古代或旧时代的事物遗留下来的痕迹。②只此一个,没有相同的;没有可以与之相比的。③阻塞。④马虎,随随便便;勉强,凑合。⑤聚集。⑥泛指本来没有问题而自己瞎着急或自找麻烦。庸人,无能、见识浅陋的人。⑦年纪小,形容头脑简单或缺乏经验。⑧多而错杂,宽大。⑨本形容山势高峻,此处指城墙高峻。⑩使人敬畏的严肃容貌和庄重举止。 知道但了解得不够全面深刻。

4.①A [“计划”,指工作或行动以前预先拟定的具体内容或步骤。如:“我们制定了详细的年度工作计划。”“规划”,指长远的发展计划。]

②B [“遗迹”,古代或旧时代的事物遗留下来的痕迹。如“古代村落的遗迹”。“遗址”,毁坏的年代较久的建筑物所在的地方。如“圆明园遗址”。]

③A [“成见”指对人对事所抱的固定不变的看法,多指不好的。“偏见”指偏于一方的见解。]

④A [“蔓延”,蔓草一类植物不断向周围延伸、扩展;比喻事物像蔓草一样向周围延伸、扩展。如:“由于雨水的滋润,这里的野草蔓延得很快,十几天的工夫便覆盖了整个地面。”“曼延”,连绵不断地向远处延伸,多用于山脉、水流、道路等。如:“山路曼延曲折。”“漫延”,水满而向四周扩散。如:“湖水漫延到了周围农田。”]

⑤B [两者都指“经济的蓬勃发展”。“繁华”,着重指“市面兴旺和热闹,商业发达,物品丰盛华丽,顾客和行人众多”。常用来形容城镇、街市等具体地方。“繁荣”,着重指“经济或事业欣欣向荣,物质文化生活丰富”。可以用来形容市场、市面等具体地方,也经常用来形容国家、社会及其经济、文化、科学、艺术等抽象的重大事物。]

文本互动

1.拆除者的理由:(1)城墙是古代防御的工事,现在已失去了功用,它已尽了它的历史任务了;(2)城墙是封建帝王的遗迹;(3)城墙阻碍交通,限制或阻碍城市的发展;(4)拆了城墙可以取得许多砖,可以取得地皮,利用为公路。

保存者的理由:(1)城墙有有利的现代作用,便于用分区法进行城市规划和建设;(2)有游览休息功能;(3)它会丰富我们对北京的喜爱,增强我们民族精神的饱满。

2.文中梁思成首先说明城墙的存废“确是一个重要的问题,应该慎重地研讨”,并指出只有“得到正确的了解”,才能“得到正确的结论”,正面强调讨论的意义和价值。然后指出拆除派的四大理由,即“失去功用”、“封建遗迹”、“阻碍交通”、“有利可图”,直言自己的看法,认为拆除派的观点“是有偏见的,片面的,狭隘的,也是缺乏实际的计算的”、“是知其一不知其二的,见树不见林的”。接下来正面提出自己的观点,显示了深厚的学养与非凡的远见,很有说服力。接下来,针对拆除派的理由逐一辩驳,他的辩驳显得有理有据有节有情,处处显示着见识智慧和气度风范。

3.第3自然段在第2自然段摆出主张拆除者的理由,即在树起批驳的靶子的基础上,指出其错误实质——未从全面城市计划着眼,是片面的,缺乏实际计算。第4自然段正面提出自己的观点,“城墙并不阻碍城市的发展,而且把它保留着与发展北京为现代城市不但没有抵触,而且有利”;城墙的“存在会丰富北京城人民大众的生活,将久远地成为我们可贵的环境”。

4.这一段主要是说:北京的老城墙可以作为现代的区间的隔离物而负起新的任务。其论述层次是先介绍欧美工商业化发展,城市居住人群越来越密集,且市区的嘈杂、拥挤、路程遥远等不适于居住和工作,为下面的论证提供了依据。以外国的失误为论据,表现出思想观点的先进性。然后引入“现代的都市计划”的新理念,认为应该采用将城市划分为若干较小的区域的办法,并具体提出了让城墙担当现代的区间隔离物的构思。这种构想,体现了梁思成先生坚持的北京城总体规划的原则——“古今兼顾,新旧两利”。

5.批驳“城墙阻碍交通,限制或阻碍城市的发展”的观点。

第6自然段是个承上启下的段落,提出了园林地带的建设问题和如何处理交通阻梗问题,第7自然段说如何建园林地带的问题,第8自然段附带谈一下城墙的国防意义,第10自然段谈如何处理交通阻梗问题。第7自然段作者亮出了自己的构想:利用拆除环城铁路的地带作“绿带”公园。同时护城河可利用、城墙上面可利用、城楼角楼可利用,并说“这样一带环城的文娱圈,环城立体公园,是全世界独一无二的”。并以实例说明“北京城内本来很缺乏公园空地”,建设这样一个“绿带”公园是广大人民群众的迫切所需,为他们休息疲劳筋骨,培养优美情绪,以及以民族文物和自然景色来丰富他们的生活。本段照应了第5自然段。第10自然段驳“阻碍交通”说,只用“选择适当地点,多开几个城门,便可解决”作辩,进而从现代道路系统设计的原则上辩驳,指出适当位置的城门还可以完成控制车流的任务,从根本上驳倒了“阻碍交通”的理由。

6.有历史价值和艺术价值。其历史价值为:“凸”字形的城墙,它的形成及其在位置上的发展,处处反映着各个时期中政治、经济上的变化及其在军事上的要求。其艺术价值为:它是一件气魄雄伟、精神壮丽的杰作;它是举世无匹的大胆的建筑纪念物,磊拓嵯峨,意味深厚的艺术创造。

7.驳“有利可图”说。

作者首先退一步,先承认北京城墙的砖确实不少,然后一转,除砖的问题外,还必须解决其“内心全是‘灰土’”的问题。作者用层进句式,用列数字的方法,用有力的事实论证了拆毁城墙的诸多问题:1

100万吨的“灰土”,需用20节18吨的车皮83年运完;而这些“灰土”又是既不能作为种植土壤,又不能作为建筑材料的废料;挖动它又必须使用炸药,干扰人民的正常生活,且又无处安放。即使我们需要土,但北京城外并不缺少土地;即使我们需要砖,我们的砖窑业会发展,没有必要花费巨大的人力、物力去做这件既毁掉国宝,又自讨苦吃的事。种种问题摆在了主张拆除者的面前,有力地回击了他们所谓的“拆下来协助其他建设”的欠考虑的提议。

8.(1)从内容上来看,运用了大量的历史事实,细致讲述了城墙的历史和现实,真实而又历史地再现了北京城墙的历史变迁。在阐述观点的同时给人以历史的凝重感和艺术的美感的双重享受,使读者能从更深层次的意义上全面地把握这一历史性的讨论。

(2)从形式上来看,采用了问答的方式,深入浅出地阐释主张保存的理由。文中运用五个问答句,问题之间相互联系,回答上紧扣问题,论证中大量地运用了反问、举例子、打比方,形象有力地阐明了北京城墙应该保留的观点。

[迁移运用] 略。