斑纹 教案(表格式)

图片预览

文档简介

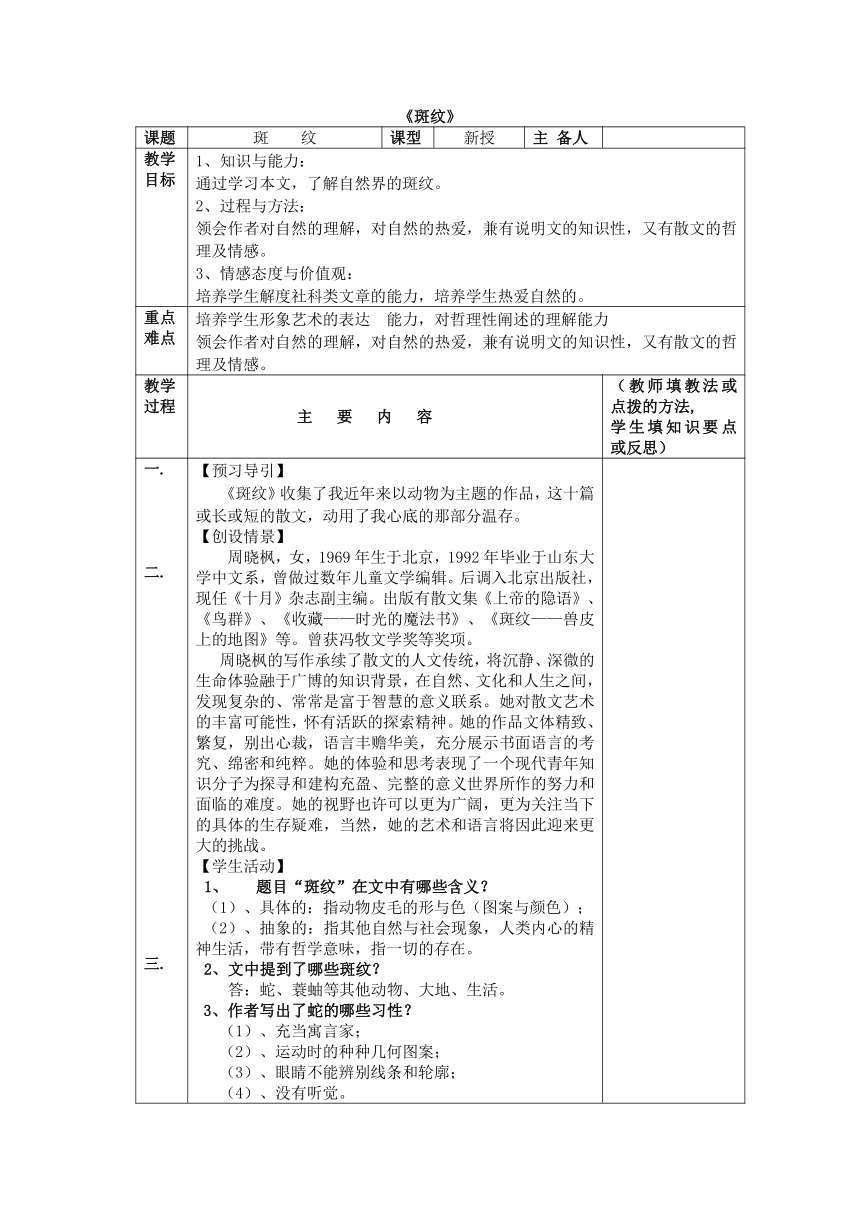

《斑纹》

课题

斑

纹

课型

新授

主

备人

教学目标

1、知识与能力:

通过学习本文,了解自然界的斑纹。

2、过程与方法:领会作者对自然的理解,对自然的热爱,兼有说明文的知识性,又有散文的哲理及情感。3、情感态度与价值观:培养学生解度社科类文章的能力,培养学生热爱自然的。

重点难点

培养学生形象艺术的表达 能力,对哲理性阐述的理解能力领会作者对自然的理解,对自然的热爱,兼有说明文的知识性,又有散文的哲理及情感。

教学过程

主

要

内

容

(教师填教法或点拨的方法,学生填知识要点或反思)

一.二.三.四.五

六.七

【预习导引】《斑纹》收集了我近年来以动物为主题的作品,这十篇或长或短的散文,动用了我心底的那部分温存。【创设情景】周晓枫,女,1969年生于北京,1992年毕业于山东大学中文系,曾做过数年儿童文学编辑。后调入北京出版社,现任《十月》杂志副主编。出版有散文集《上帝的隐语》、《鸟群》、《收藏——时光的魔法书》、《斑纹——兽皮上的地图》等。曾获冯牧文学奖等奖项。

周晓枫的写作承续了散文的人文传统,将沉静、深微的生命体验融于广博的知识背景,在自然、文化和人生之间,发现复杂的、常常是富于智慧的意义联系。她对散文艺术的丰富可能性,怀有活跃的探索精神。她的作品文体精致、繁复,别出心裁,语言丰赡华美,充分展示书面语言的考究、绵密和纯粹。她的体验和思考表现了一个现代青年知识分子为探寻和建构充盈、完整的意义世界所作的努力和面临的难度。她的视野也许可以更为广阔,更为关注当下的具体的生存疑难,当然,她的艺术和语言将因此迎来更大的挑战。【学生活动】题目“斑纹”在文中有哪些含义?

(1)、具体的:指动物皮毛的形与色(图案与颜色);(2)、抽象的:指其他自然与社会现象,人类内心的精神生活,带有哲学意味,指一切的存在。2、文中提到了哪些斑纹?

答:蛇、蓑蚰等其他动物、大地、生活。3、作者写出了蛇的哪些习性?(1)、充当寓言家;(2)、运动时的种种几何图案;(3)、眼睛不能辨别线条和轮廓;(4)、没有听觉。4、如何认识和蛇有关的文化?答:文章引述故事,创造了一个阴鸷、诡秘、恶毒、凶险的形象。在人类文化长河中,人们对动物产生了许多神话、故事、传说,它融入了人类的许多愿望、理想、想像和审美意识。因为各方面条件的不同,同一种动物会有许多不同形态的传说。5、文章写出了蛇的哪些生活特点?(1)、身体柔软富有弹性;(2)、容易攻击或报复,且往往超出必要的限度;6、作者探讨出斑纹呈现的规律是什么?答:斑纹起源于对一种简单图案的特别嗜好,动物的外表要么是斑纹,要么是斑块,要么是斑点。7、除了蛇,文章又描绘了哪些动物的斑纹?答:鲑鱼、螺壳、瓢虫、鹰隼、长颈鹿、斑马、老虎、豹子等。8、作者对虎和鹿生活习性的探讨中得到了什么启发?答:文章在对虎和鹿生活习性的说明中发现,虎一般单独生活,而被捕食动物几乎都群居,让人不禁质疑“团结就是力量”。9、作者由动物的斑纹又联想到哪些内容?答:联想到美女的文身、病变的皮肤、母亲的妊娠纹、遇害者的抓痕,进而说明斑纹无处不在。10、如何理解“斑纹,对称设计”?答:奶牛与毒蜂:善与恶;美女与疱疹:美与丑;母亲与遇害者:生与死11、文章是如何拓展斑纹的范围的?答:文章由植物、大地、人类的劳动、宇宙,直至我们人类的内心世界,从小到大,由内到外,从具体到抽象,斑纹无处不在。12、如何理解最后一段的内涵及作用?答:内涵:“神”即大自然,作者对大自然怀有一种敬畏之心,对主宰一切的自然规律进行了礼赞。作用:既是一种哲学沉思,也是对主题的升华。【建构新知】1、在写蛇的行动迅速、诡谲时用了什么说明方法?(1)、列数字:1/25秒;(2)、引用:“像眼镜蛇一样万无一失”;(3)、举例子:一条蝰蛇。2、主题:本文通过对形形色色的斑纹的描绘,叙述大自然与人类社会许多奇妙的景象,对主宰一切的自然规律进行了礼赞。3、感知写法(1)、以一驭多,自由洒脱;(2)、多种表达,多面展示;(3)、绘声绘色,富有诗意。【知识运用】阅读下面的句子,体会作者形象语言的表现力。(1)它也是个生活中的几何爱好者:盘踞时螺旋上升的圆,沙漠中它的“S”形移动,草丛里的蛇像一条线那样笔直地滑入深处。明确:写蛇的运动特征,作者看到的是几何圆形:图、“S”形、直线。体现了作者观察细致,感觉敏锐,在蛇的运动中也发现到了美。(2)水族馆里看到蓑鮋,树起的背刺和层层交叠的鳍叶使它有若非洲部落的酋长,蓑身上有序地排布着斑点和条纹,像一张藏宝地图那样暗怀不为人知的玄机。对斑纹和斑点的收集乐趣使蓑同其他鱼种显著地区别开来,加之它傲慢得极其懒散的泳姿,让我乍一看把它误认植物。明确:以蓑鮋为例,说明斑纹的作用:使它显得强大,同时又便于隐藏。(3)鲑鱼被剖开的新鲜的肉。螺壳丰富变化的色彩和花纹。瓢虫排布的圆点。鹰隼翅翼上深浅交替的羽色。为了使砖石模样的斑块修筑出更瞩目的效果,长颈鹿成为陆地上最高大的动物。斑马的黑夜和白天。老虎生动的皮毛。豹子让人晕眩的圆斑。像火焰,像钱币,像玫瑰,像河流,像死神玄虚的印符……那些图案,始终受到造物的青睐,被无比耐心地绘制。明确:除了写长颈鹿的句子,其他的都是名词性短语做句子。这就像诗歌中的意象,是自然界中的斑纹的荟萃。作者又用一系列的喻体来描绘它们,让我们感觉到这世界是斑纹的世界。

独特的视角、恰当的修辞尤其是极具个人感悟印记的丰富的联想和想象,使其语言极具质感和表现力。2、阅读下面的句子,说说你的理解。

(1)大型食肉动物往往闲散而沉着,弱小的食草动物灵敏又胆怯,这是生存的必然要求。明确:用对比手法,说明形体大小不同,特点就不同,这是生存的需要。对比的两个句子结构一致,对仗工整,读起来朗朗上口。(2)所谓素食主义者的自由,不过是肉食主义者暂不征用的几枚小钱。道德从来不能败坏后者的食欲,尊严也不曾给前者裸露的脖颈以适当的遮护。明确:说明自然界的准则,道德挽救不了生存,尊严在暴力面前是脆弱无力的。(3)斑纹无处不在,将两极秘密地衔接,像族徽,凝聚着世袭的生和死,荣与辱。明确:承接上一句,作出结论:斑纹无处不在。可是斑纹并不都是美的、好的、善的,它连接着生与死、荣与辱。

(4)我们甚至彼此并不知晓,每个人如何终身隐秘地镌刻着各自记忆的斑纹,爱与悔恨的斑纹。明确:这一句的“斑纹”已经是抽象的了,没有色彩,没有形状,看不见,摸不着,是人类思想领域中的一些东西,记忆呀,爱与恨呀等。从这段中,我们可以感觉到,作者的思想已深入到人们的灵魂深处。她不仅看到动物的斑纹,也看到了人的斑纹,不仅看到具体有形的,也看到人们心灵深处的斑纹。斑纹的确无处不在。世界万物是平等的,伪装和模仿也不都是善的。【课堂训练】字音字形理解文中好句子【回顾小结】读周晓枫的散文,我们不仅能领略到自然的神奇,更感受到作者对自然中神奇生命的思考。有人说周晓枫的散文主要表现了“对天地自然持久的热情关注和对世间诸多存在的悲悯及敬畏之心”。这或许正是她散文能成功的重要因素。我们是不是也能从中得到些启示呢?

教学反思

这篇文章,初读时不甚喜欢,感觉完全是散文,怎么放到了这个单元呢。特别是读到第三节“与人类同步结束伊甸园幸福时光的受难者是蛇”时,感觉这样的句子怎么能是说明文呢,完全把神话与客观自然混在一起谈了。等读到第八节时,便不能不惊叹作者的才华。第八节写到鹿与老虎在夜间出没,作者情不自禁抒情地描写,写出极美的意境!(这里的文字读一遍就几乎能背上了:当梅花鹿群走过,就像一座漂移的花园;而鹿群的远方,虎已步出月光下的营地,树影婆娑,冈峦低觉,它站住,凝眸星宿——那晚空中开放的天上花园。)等到读完全文,感觉作者真是有才华,文章也是好文章,颇有哲理颇有意境的可让人回味的好文章。

课题

斑

纹

课型

新授

主

备人

教学目标

1、知识与能力:

通过学习本文,了解自然界的斑纹。

2、过程与方法:领会作者对自然的理解,对自然的热爱,兼有说明文的知识性,又有散文的哲理及情感。3、情感态度与价值观:培养学生解度社科类文章的能力,培养学生热爱自然的。

重点难点

培养学生形象艺术的表达 能力,对哲理性阐述的理解能力领会作者对自然的理解,对自然的热爱,兼有说明文的知识性,又有散文的哲理及情感。

教学过程

主

要

内

容

(教师填教法或点拨的方法,学生填知识要点或反思)

一.二.三.四.五

六.七

【预习导引】《斑纹》收集了我近年来以动物为主题的作品,这十篇或长或短的散文,动用了我心底的那部分温存。【创设情景】周晓枫,女,1969年生于北京,1992年毕业于山东大学中文系,曾做过数年儿童文学编辑。后调入北京出版社,现任《十月》杂志副主编。出版有散文集《上帝的隐语》、《鸟群》、《收藏——时光的魔法书》、《斑纹——兽皮上的地图》等。曾获冯牧文学奖等奖项。

周晓枫的写作承续了散文的人文传统,将沉静、深微的生命体验融于广博的知识背景,在自然、文化和人生之间,发现复杂的、常常是富于智慧的意义联系。她对散文艺术的丰富可能性,怀有活跃的探索精神。她的作品文体精致、繁复,别出心裁,语言丰赡华美,充分展示书面语言的考究、绵密和纯粹。她的体验和思考表现了一个现代青年知识分子为探寻和建构充盈、完整的意义世界所作的努力和面临的难度。她的视野也许可以更为广阔,更为关注当下的具体的生存疑难,当然,她的艺术和语言将因此迎来更大的挑战。【学生活动】题目“斑纹”在文中有哪些含义?

(1)、具体的:指动物皮毛的形与色(图案与颜色);(2)、抽象的:指其他自然与社会现象,人类内心的精神生活,带有哲学意味,指一切的存在。2、文中提到了哪些斑纹?

答:蛇、蓑蚰等其他动物、大地、生活。3、作者写出了蛇的哪些习性?(1)、充当寓言家;(2)、运动时的种种几何图案;(3)、眼睛不能辨别线条和轮廓;(4)、没有听觉。4、如何认识和蛇有关的文化?答:文章引述故事,创造了一个阴鸷、诡秘、恶毒、凶险的形象。在人类文化长河中,人们对动物产生了许多神话、故事、传说,它融入了人类的许多愿望、理想、想像和审美意识。因为各方面条件的不同,同一种动物会有许多不同形态的传说。5、文章写出了蛇的哪些生活特点?(1)、身体柔软富有弹性;(2)、容易攻击或报复,且往往超出必要的限度;6、作者探讨出斑纹呈现的规律是什么?答:斑纹起源于对一种简单图案的特别嗜好,动物的外表要么是斑纹,要么是斑块,要么是斑点。7、除了蛇,文章又描绘了哪些动物的斑纹?答:鲑鱼、螺壳、瓢虫、鹰隼、长颈鹿、斑马、老虎、豹子等。8、作者对虎和鹿生活习性的探讨中得到了什么启发?答:文章在对虎和鹿生活习性的说明中发现,虎一般单独生活,而被捕食动物几乎都群居,让人不禁质疑“团结就是力量”。9、作者由动物的斑纹又联想到哪些内容?答:联想到美女的文身、病变的皮肤、母亲的妊娠纹、遇害者的抓痕,进而说明斑纹无处不在。10、如何理解“斑纹,对称设计”?答:奶牛与毒蜂:善与恶;美女与疱疹:美与丑;母亲与遇害者:生与死11、文章是如何拓展斑纹的范围的?答:文章由植物、大地、人类的劳动、宇宙,直至我们人类的内心世界,从小到大,由内到外,从具体到抽象,斑纹无处不在。12、如何理解最后一段的内涵及作用?答:内涵:“神”即大自然,作者对大自然怀有一种敬畏之心,对主宰一切的自然规律进行了礼赞。作用:既是一种哲学沉思,也是对主题的升华。【建构新知】1、在写蛇的行动迅速、诡谲时用了什么说明方法?(1)、列数字:1/25秒;(2)、引用:“像眼镜蛇一样万无一失”;(3)、举例子:一条蝰蛇。2、主题:本文通过对形形色色的斑纹的描绘,叙述大自然与人类社会许多奇妙的景象,对主宰一切的自然规律进行了礼赞。3、感知写法(1)、以一驭多,自由洒脱;(2)、多种表达,多面展示;(3)、绘声绘色,富有诗意。【知识运用】阅读下面的句子,体会作者形象语言的表现力。(1)它也是个生活中的几何爱好者:盘踞时螺旋上升的圆,沙漠中它的“S”形移动,草丛里的蛇像一条线那样笔直地滑入深处。明确:写蛇的运动特征,作者看到的是几何圆形:图、“S”形、直线。体现了作者观察细致,感觉敏锐,在蛇的运动中也发现到了美。(2)水族馆里看到蓑鮋,树起的背刺和层层交叠的鳍叶使它有若非洲部落的酋长,蓑身上有序地排布着斑点和条纹,像一张藏宝地图那样暗怀不为人知的玄机。对斑纹和斑点的收集乐趣使蓑同其他鱼种显著地区别开来,加之它傲慢得极其懒散的泳姿,让我乍一看把它误认植物。明确:以蓑鮋为例,说明斑纹的作用:使它显得强大,同时又便于隐藏。(3)鲑鱼被剖开的新鲜的肉。螺壳丰富变化的色彩和花纹。瓢虫排布的圆点。鹰隼翅翼上深浅交替的羽色。为了使砖石模样的斑块修筑出更瞩目的效果,长颈鹿成为陆地上最高大的动物。斑马的黑夜和白天。老虎生动的皮毛。豹子让人晕眩的圆斑。像火焰,像钱币,像玫瑰,像河流,像死神玄虚的印符……那些图案,始终受到造物的青睐,被无比耐心地绘制。明确:除了写长颈鹿的句子,其他的都是名词性短语做句子。这就像诗歌中的意象,是自然界中的斑纹的荟萃。作者又用一系列的喻体来描绘它们,让我们感觉到这世界是斑纹的世界。

独特的视角、恰当的修辞尤其是极具个人感悟印记的丰富的联想和想象,使其语言极具质感和表现力。2、阅读下面的句子,说说你的理解。

(1)大型食肉动物往往闲散而沉着,弱小的食草动物灵敏又胆怯,这是生存的必然要求。明确:用对比手法,说明形体大小不同,特点就不同,这是生存的需要。对比的两个句子结构一致,对仗工整,读起来朗朗上口。(2)所谓素食主义者的自由,不过是肉食主义者暂不征用的几枚小钱。道德从来不能败坏后者的食欲,尊严也不曾给前者裸露的脖颈以适当的遮护。明确:说明自然界的准则,道德挽救不了生存,尊严在暴力面前是脆弱无力的。(3)斑纹无处不在,将两极秘密地衔接,像族徽,凝聚着世袭的生和死,荣与辱。明确:承接上一句,作出结论:斑纹无处不在。可是斑纹并不都是美的、好的、善的,它连接着生与死、荣与辱。

(4)我们甚至彼此并不知晓,每个人如何终身隐秘地镌刻着各自记忆的斑纹,爱与悔恨的斑纹。明确:这一句的“斑纹”已经是抽象的了,没有色彩,没有形状,看不见,摸不着,是人类思想领域中的一些东西,记忆呀,爱与恨呀等。从这段中,我们可以感觉到,作者的思想已深入到人们的灵魂深处。她不仅看到动物的斑纹,也看到了人的斑纹,不仅看到具体有形的,也看到人们心灵深处的斑纹。斑纹的确无处不在。世界万物是平等的,伪装和模仿也不都是善的。【课堂训练】字音字形理解文中好句子【回顾小结】读周晓枫的散文,我们不仅能领略到自然的神奇,更感受到作者对自然中神奇生命的思考。有人说周晓枫的散文主要表现了“对天地自然持久的热情关注和对世间诸多存在的悲悯及敬畏之心”。这或许正是她散文能成功的重要因素。我们是不是也能从中得到些启示呢?

教学反思

这篇文章,初读时不甚喜欢,感觉完全是散文,怎么放到了这个单元呢。特别是读到第三节“与人类同步结束伊甸园幸福时光的受难者是蛇”时,感觉这样的句子怎么能是说明文呢,完全把神话与客观自然混在一起谈了。等读到第八节时,便不能不惊叹作者的才华。第八节写到鹿与老虎在夜间出没,作者情不自禁抒情地描写,写出极美的意境!(这里的文字读一遍就几乎能背上了:当梅花鹿群走过,就像一座漂移的花园;而鹿群的远方,虎已步出月光下的营地,树影婆娑,冈峦低觉,它站住,凝眸星宿——那晚空中开放的天上花园。)等到读完全文,感觉作者真是有才华,文章也是好文章,颇有哲理颇有意境的可让人回味的好文章。