第21课 现代中国教育的发展 同步练习 (含答案解析) (2)

文档属性

| 名称 | 第21课 现代中国教育的发展 同步练习 (含答案解析) (2) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 554.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-08-10 18:29:04 | ||

图片预览

文档简介

第21课

现代中国教育的发展

同步练习

1.新中国的教育方针具有鲜明的时代特色。“中华人民共和国的文化教育为新民主主义的,即民族的、科学的、大众的文化教育”这一方针施行于( )

A.新中国建立初期

B.“大跃进”时期

C.“文化大革命”时期

D.改革开放时期

解析 文化教育属于“新民主主义”性质,而不是社会主义性质,说明社会主义制度在中国还没有建立,这是建国初期的特征。

答案 A

2.“我国已有高等院校434所,中等学校8万多所,小学168.1万所,初步形成了比较完整的国民教育体系”。此段记载应出现在( )

A.20世纪60年代中期

B.新中国成立初期

C.三大改造完成后

D.20世纪70年代中期

解析 抓住材料中“初步形成了比较完整的国民教育体系”的关键信息,它是经过建国以来十几年的努力而实现的,时间应在“文化大革命”之前,即20世纪60年代中期。

答案 A

3.如图是红卫兵捣毁孔庙“万世师表”牌匾的情景,它反映的是( )

A.建国初期的教育

B.十年建设时期的教育

C.“文革”中的教育

D.改革开放后的教育

解析 “文革”时期,各地学校一度停课,秩序混乱。很多师生“扫四旧”,批走资派,图片反映的就是这一时期的教育状况。

答案 C

4.如图是2009年7月15日,“寻访希望工程20周年”启动仪式上由中国青少年基金会正式发布的“希望工程20年”形象标识。这说明了20世纪90年代以来,我国政府实行科教兴国战略的重要环节是加紧( )

A.扫盲工程

B.普及义务教育C.加强中等教育

D.发展高等教育

解析 “希望工程”是利用社会力量救助失学儿童重返校园,促进贫困地区基础教育事业发展的计划,针对的是义务教育阶段。

答案 B

5.费正清在《美国与中国》中说:“1977年后的中国改变了方针。为了现代化,国家重视专甚于红,重新建立了为国选拔人才的传统制度”这种“制度”具体是指( )

A.实施《中华人民共和国义务教育法》

B.恢复高校考试招生的制度C.提出“科教兴国”战略

D.推进九年制义务教育

解析 根据题干信息“1977年”“为国选拔人才”判断,这种“制度”应是1977年重新恢复高考制度。

答案 B

6.从1952年秋开始,我国对高等院校进行大规模调整,新设了北京地质学院、北京钢铁工业学院、成都工学院、昆明工学院等学院,院校数量从201所减少到181所。这表明,当时调整的主要目的在于( )

A.彻底改变原来的不合理区域布局

B.有计划地开始整顿和改造旧教育

C.实现教育为工农服务

D.为大规模经济建设培养专门人才

解析 本题考查学生获取与解读信息,调动与运用知识的能力。解答本题应注意分析我国院校调整的背景,从经济角度看,国民经济恢复工作完成,即将开始大规模的经济建设,故D项符合题意。

答案 D

7.1950年7月,毛泽东指示:文字改革应首先办“简体字”,不能脱离实际,割断历史。当时简化汉字的出发点可能是( )

A.有利于扫盲,普及文化知识

B.有利于对传统文化的全面清算

C.有利于“科教兴国”战略的实施

D.有利于“双百”方针的贯彻执行

解析 根据题干材料信息判断,当时简化汉字的原则是简单易学。再根据“1950年”的信息,当时新中国教育尚处于奠基时期,C、D两项不属这一时期,B项不符合史实。

答案 A

8.建国后各个时期的教育方针具有不同的时代特点。属于“文化大革命”时期的教育方针是( )

A.“教育要面向现代化、面向世界、面向未来”

B.“紧密结合阶级斗争和路线斗争的实际组织教学”

C.“以培养工业建设人才和师资为重点,发展专门学院”

D.“肃清封建的、买办的、法西斯主义的思想,发展为人民服务的思想”

解析 B项中“阶级斗争”“路线斗争”的信息表明当时“以阶级斗争为纲”的时代特点,属于“文革”时期。A项是1983年邓小平提出的教育指导方针;C、D两项都是建国初期的教育方针。

答案 B

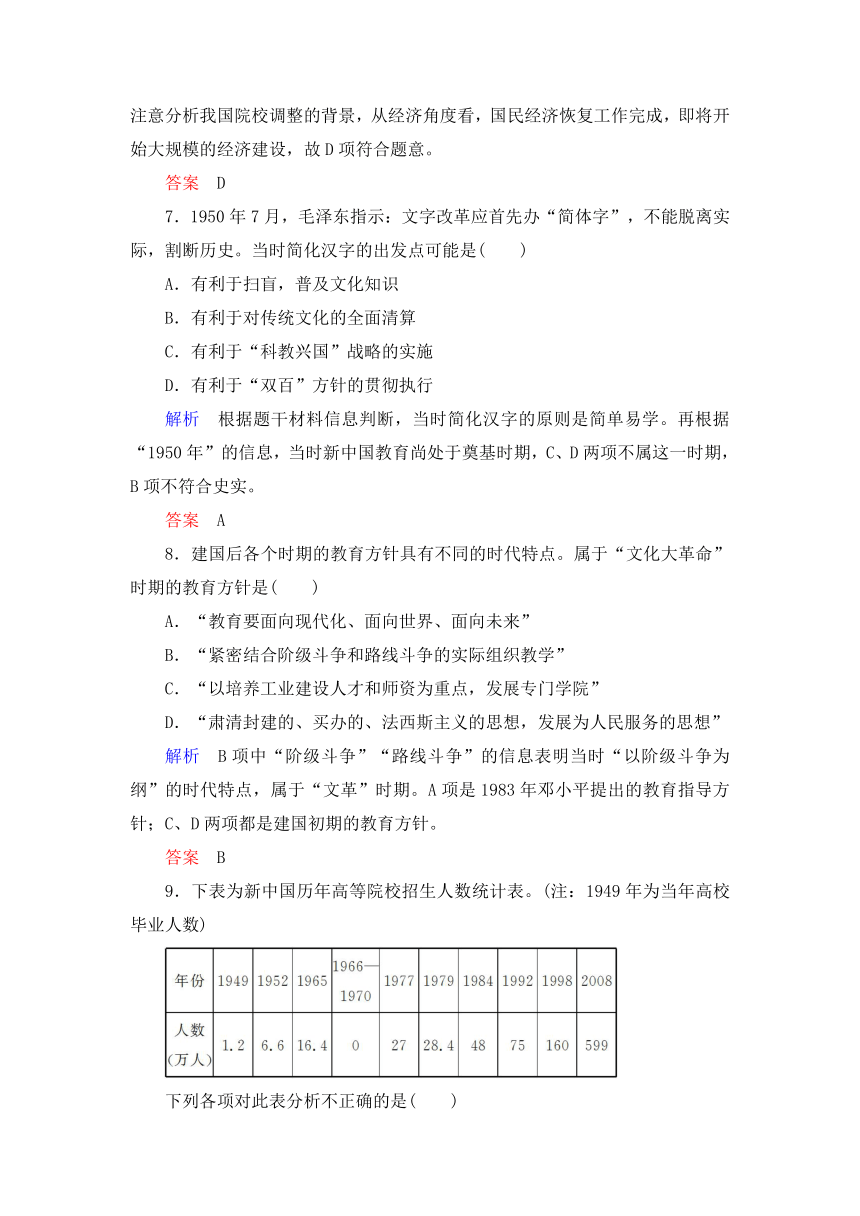

9.下表为新中国历年高等院校招生人数统计表。(注:1949年为当年高校毕业人数)

下列各项对此表分析不正确的是( )

A.《共同纲领》的颁布促进了建国初期高等教育的发展

B.三大改造的完成推动了同时期高等教育的发展

C.政治动荡导致了“文革”期间高等教育瘫痪

D.“科教兴国”战略促进高等教育发展迅猛

解析 三大改造开始于1953年,结束于1956年,从图表推断不出它的完成推动了同时期高等教育的发展。

答案 B

10.1983年国庆前夕,邓小平同志为北京景山学校题词:“教育要面向现代化,面向世界,面向未来。”这三个面向的实质是( )

A.通过教育的发展提高国家和民族的竞争力

B.教育的发展要适合本国国情

C.教育的发展需要加强国际交流

D.教育的发展需要有超前性

解析 “面向现代化”强调教育发展的目的在于推动生产力发展。“面向世界”强调与世界接轨。

答案 A

11.“国运兴衰,系于教育。”下列有关新中国教育的表述,按出现先后排列正确的是( )

①实施“科教兴国”战略 ②面向工农“开门”,开办工农学校 ③恢复高考 ④教育要面向现代化,面向世界,面向未来

A.②④①③

B.②③④①

C.④③②①

D.④①②③

解析 开办工农学校是在20世纪50年代,恢复高考是在1977年,1983年邓小平考察景山学校时题写三个面向,1995年国家确定“科教兴国”战略。

答案 B

12.1977年,邓小平同志提出让高中学生参加高考,不再搞群众推荐,从此拉开了恢复高考的序幕。其最重要的现实意义是( )

A.否定了群众推荐制度

B.实现了“学而优则仕”

C.提供了平等竞争的权利

D.为下乡知识青年提供出路

解析 恢复高考制度,改变了文革期间的推荐工农兵学员的做法,为青年学子提供了平等竞争的机会。

答案 C

13.我国历来重视教育,古往今来都把教育看作是关系国家和民族兴衰的大事。阅读下列材料,完成下列问题。

材料一

材料二

(1)汉代开始办太学的皇帝是________。太学的人才培养目标是________。

(2)京师同文馆创办于( )

A.洋务运动中

B.维新变法运动中

C.辛亥革命中

D.新文化运动中

京师同文馆的人才培养目标是__________________。

(3)从材料二的图中可得知我国改革开放以来教育事业取得了哪些巨大成就?试分析取得这些成就的原因。

(4)改革开放后,邓小平对教育改革提出了“三个面向”的指导方针。即教育要面向________,面向________,面向________。

(5)1993年,我国着手实施发展高等教育的“211工程”。“211工程”的含义是什么?有何积极意义?

解析 第(1)问要注意封建王朝办教育的目的是培养封建官吏。第(2)问中的京师同文馆创办于洋务运动时期,主要培养翻译人才以适应洋务运动的需要。第(3)问可从义务教育的发展、高等教育的发展、教育法律法规的制定和完善、教育投资的增加等方面进行总结;从经济发展提供物质基础、国家法治建设提供法律保障、教育工作者的努力等方面总结原因。第(4)问属基础知识再现。第(5)问要注意从推动高等教育的发展方面总结其积极意义。

答案 (1)汉武帝;封建官吏。

(2)A。外交人才(或翻译、军事和科技人才)。

(3)成就:①制定了《义务教育法》;②基本普及义务教育;③基本扫除青壮年文盲;④高等教育实现跨越式发展。原因:①改革开放以来,国民经济的发展为教育事业的发展提供了物质保障;②国家政策的支持提供了法律保障,如三个面向、《义务教育法》制定、希望工程、科教兴国战略等;③广大教育工作者的无私奉献及社会地位的提高。

(4)现代化、世界、未来。

(5)含义:面向21世纪,在全国办好100所大学和一批重点学科。意义:推动了高等教育的大发展,一批重点高校和重点学科迅速发展壮大。

14.阅读下列材料,完成下列问题。

材料一 从1950年到1952年,中国先后与苏联和东欧各国达成了交换留学生协议并陆续开始执行。据教育部统计,1950—1963年间总共派出留学生9

594人。分布于苏(8

357人)、东欧(共925人):东德273,捷克238,波兰160,匈牙利88,罗马尼亚75,保加利亚68,阿尔巴尼亚23、西欧和亚洲各国17人。

材料二 从1979年到2000年,仅由中国教育部门派出的留学生就达45.77万人,分布在100多个国家和地区。其中美国20万、日本5.5万、加拿大3.8万、英国3.65万、德国2.6万、澳大利亚1.78万、法国1.63万、俄罗斯1.18万。此外,还有大批青年通过亲友和其他渠道出国留学,未包括在教育部门的统计数据之内。

——以上材料均摘自《百年接力留学潮》

(1)20世纪50年代和70年代末以来,我国先后两次大规模组织留学教育,形成了中国近代以来第9代和第10代留学教育的高潮。阅读材料一和材料二,结合不同时期的社会状况,扼要分析出现以上留学高潮的原因。

(2)比较材料一和材料二,说明上述两个时期留学主要目的地不同的原因。

解析 本题以中国不同时期留学生情况为主线展开。注意其出现的原因、影响等要结合不同时期中国社会的不同情况加以分析。材料一我国留学主要方向是和苏联、东欧国家进行,材料二随着改革开放,到欧美国家成为主要留学方向,结合时代背景来归纳分析(1)(2)问中的“原因”。

答案 (1)新中国成立后,我国经济科技落后,恢复经济和进行工业化建设急需大量人才。十一届三中全会后,我国坚持以经济建设为中心,实行改革开放;教育被摆到了优先发展的战略地位。

(2)建国之初,主要以苏联、东欧国家为主。原因:西方国家对中国实行敌视政策;中国和苏联东欧国家同属社会主义阵营;我国实行一边倒的外交政策。70年代末以来,主要以西方国家为主。原因:西方国家在经济科技方面居世界领先地位;

中国与西方国家的关系显著改善;中国实行全方位对外开放的政策。

现代中国教育的发展

同步练习

1.新中国的教育方针具有鲜明的时代特色。“中华人民共和国的文化教育为新民主主义的,即民族的、科学的、大众的文化教育”这一方针施行于( )

A.新中国建立初期

B.“大跃进”时期

C.“文化大革命”时期

D.改革开放时期

解析 文化教育属于“新民主主义”性质,而不是社会主义性质,说明社会主义制度在中国还没有建立,这是建国初期的特征。

答案 A

2.“我国已有高等院校434所,中等学校8万多所,小学168.1万所,初步形成了比较完整的国民教育体系”。此段记载应出现在( )

A.20世纪60年代中期

B.新中国成立初期

C.三大改造完成后

D.20世纪70年代中期

解析 抓住材料中“初步形成了比较完整的国民教育体系”的关键信息,它是经过建国以来十几年的努力而实现的,时间应在“文化大革命”之前,即20世纪60年代中期。

答案 A

3.如图是红卫兵捣毁孔庙“万世师表”牌匾的情景,它反映的是( )

A.建国初期的教育

B.十年建设时期的教育

C.“文革”中的教育

D.改革开放后的教育

解析 “文革”时期,各地学校一度停课,秩序混乱。很多师生“扫四旧”,批走资派,图片反映的就是这一时期的教育状况。

答案 C

4.如图是2009年7月15日,“寻访希望工程20周年”启动仪式上由中国青少年基金会正式发布的“希望工程20年”形象标识。这说明了20世纪90年代以来,我国政府实行科教兴国战略的重要环节是加紧( )

A.扫盲工程

B.普及义务教育C.加强中等教育

D.发展高等教育

解析 “希望工程”是利用社会力量救助失学儿童重返校园,促进贫困地区基础教育事业发展的计划,针对的是义务教育阶段。

答案 B

5.费正清在《美国与中国》中说:“1977年后的中国改变了方针。为了现代化,国家重视专甚于红,重新建立了为国选拔人才的传统制度”这种“制度”具体是指( )

A.实施《中华人民共和国义务教育法》

B.恢复高校考试招生的制度C.提出“科教兴国”战略

D.推进九年制义务教育

解析 根据题干信息“1977年”“为国选拔人才”判断,这种“制度”应是1977年重新恢复高考制度。

答案 B

6.从1952年秋开始,我国对高等院校进行大规模调整,新设了北京地质学院、北京钢铁工业学院、成都工学院、昆明工学院等学院,院校数量从201所减少到181所。这表明,当时调整的主要目的在于( )

A.彻底改变原来的不合理区域布局

B.有计划地开始整顿和改造旧教育

C.实现教育为工农服务

D.为大规模经济建设培养专门人才

解析 本题考查学生获取与解读信息,调动与运用知识的能力。解答本题应注意分析我国院校调整的背景,从经济角度看,国民经济恢复工作完成,即将开始大规模的经济建设,故D项符合题意。

答案 D

7.1950年7月,毛泽东指示:文字改革应首先办“简体字”,不能脱离实际,割断历史。当时简化汉字的出发点可能是( )

A.有利于扫盲,普及文化知识

B.有利于对传统文化的全面清算

C.有利于“科教兴国”战略的实施

D.有利于“双百”方针的贯彻执行

解析 根据题干材料信息判断,当时简化汉字的原则是简单易学。再根据“1950年”的信息,当时新中国教育尚处于奠基时期,C、D两项不属这一时期,B项不符合史实。

答案 A

8.建国后各个时期的教育方针具有不同的时代特点。属于“文化大革命”时期的教育方针是( )

A.“教育要面向现代化、面向世界、面向未来”

B.“紧密结合阶级斗争和路线斗争的实际组织教学”

C.“以培养工业建设人才和师资为重点,发展专门学院”

D.“肃清封建的、买办的、法西斯主义的思想,发展为人民服务的思想”

解析 B项中“阶级斗争”“路线斗争”的信息表明当时“以阶级斗争为纲”的时代特点,属于“文革”时期。A项是1983年邓小平提出的教育指导方针;C、D两项都是建国初期的教育方针。

答案 B

9.下表为新中国历年高等院校招生人数统计表。(注:1949年为当年高校毕业人数)

下列各项对此表分析不正确的是( )

A.《共同纲领》的颁布促进了建国初期高等教育的发展

B.三大改造的完成推动了同时期高等教育的发展

C.政治动荡导致了“文革”期间高等教育瘫痪

D.“科教兴国”战略促进高等教育发展迅猛

解析 三大改造开始于1953年,结束于1956年,从图表推断不出它的完成推动了同时期高等教育的发展。

答案 B

10.1983年国庆前夕,邓小平同志为北京景山学校题词:“教育要面向现代化,面向世界,面向未来。”这三个面向的实质是( )

A.通过教育的发展提高国家和民族的竞争力

B.教育的发展要适合本国国情

C.教育的发展需要加强国际交流

D.教育的发展需要有超前性

解析 “面向现代化”强调教育发展的目的在于推动生产力发展。“面向世界”强调与世界接轨。

答案 A

11.“国运兴衰,系于教育。”下列有关新中国教育的表述,按出现先后排列正确的是( )

①实施“科教兴国”战略 ②面向工农“开门”,开办工农学校 ③恢复高考 ④教育要面向现代化,面向世界,面向未来

A.②④①③

B.②③④①

C.④③②①

D.④①②③

解析 开办工农学校是在20世纪50年代,恢复高考是在1977年,1983年邓小平考察景山学校时题写三个面向,1995年国家确定“科教兴国”战略。

答案 B

12.1977年,邓小平同志提出让高中学生参加高考,不再搞群众推荐,从此拉开了恢复高考的序幕。其最重要的现实意义是( )

A.否定了群众推荐制度

B.实现了“学而优则仕”

C.提供了平等竞争的权利

D.为下乡知识青年提供出路

解析 恢复高考制度,改变了文革期间的推荐工农兵学员的做法,为青年学子提供了平等竞争的机会。

答案 C

13.我国历来重视教育,古往今来都把教育看作是关系国家和民族兴衰的大事。阅读下列材料,完成下列问题。

材料一

材料二

(1)汉代开始办太学的皇帝是________。太学的人才培养目标是________。

(2)京师同文馆创办于( )

A.洋务运动中

B.维新变法运动中

C.辛亥革命中

D.新文化运动中

京师同文馆的人才培养目标是__________________。

(3)从材料二的图中可得知我国改革开放以来教育事业取得了哪些巨大成就?试分析取得这些成就的原因。

(4)改革开放后,邓小平对教育改革提出了“三个面向”的指导方针。即教育要面向________,面向________,面向________。

(5)1993年,我国着手实施发展高等教育的“211工程”。“211工程”的含义是什么?有何积极意义?

解析 第(1)问要注意封建王朝办教育的目的是培养封建官吏。第(2)问中的京师同文馆创办于洋务运动时期,主要培养翻译人才以适应洋务运动的需要。第(3)问可从义务教育的发展、高等教育的发展、教育法律法规的制定和完善、教育投资的增加等方面进行总结;从经济发展提供物质基础、国家法治建设提供法律保障、教育工作者的努力等方面总结原因。第(4)问属基础知识再现。第(5)问要注意从推动高等教育的发展方面总结其积极意义。

答案 (1)汉武帝;封建官吏。

(2)A。外交人才(或翻译、军事和科技人才)。

(3)成就:①制定了《义务教育法》;②基本普及义务教育;③基本扫除青壮年文盲;④高等教育实现跨越式发展。原因:①改革开放以来,国民经济的发展为教育事业的发展提供了物质保障;②国家政策的支持提供了法律保障,如三个面向、《义务教育法》制定、希望工程、科教兴国战略等;③广大教育工作者的无私奉献及社会地位的提高。

(4)现代化、世界、未来。

(5)含义:面向21世纪,在全国办好100所大学和一批重点学科。意义:推动了高等教育的大发展,一批重点高校和重点学科迅速发展壮大。

14.阅读下列材料,完成下列问题。

材料一 从1950年到1952年,中国先后与苏联和东欧各国达成了交换留学生协议并陆续开始执行。据教育部统计,1950—1963年间总共派出留学生9

594人。分布于苏(8

357人)、东欧(共925人):东德273,捷克238,波兰160,匈牙利88,罗马尼亚75,保加利亚68,阿尔巴尼亚23、西欧和亚洲各国17人。

材料二 从1979年到2000年,仅由中国教育部门派出的留学生就达45.77万人,分布在100多个国家和地区。其中美国20万、日本5.5万、加拿大3.8万、英国3.65万、德国2.6万、澳大利亚1.78万、法国1.63万、俄罗斯1.18万。此外,还有大批青年通过亲友和其他渠道出国留学,未包括在教育部门的统计数据之内。

——以上材料均摘自《百年接力留学潮》

(1)20世纪50年代和70年代末以来,我国先后两次大规模组织留学教育,形成了中国近代以来第9代和第10代留学教育的高潮。阅读材料一和材料二,结合不同时期的社会状况,扼要分析出现以上留学高潮的原因。

(2)比较材料一和材料二,说明上述两个时期留学主要目的地不同的原因。

解析 本题以中国不同时期留学生情况为主线展开。注意其出现的原因、影响等要结合不同时期中国社会的不同情况加以分析。材料一我国留学主要方向是和苏联、东欧国家进行,材料二随着改革开放,到欧美国家成为主要留学方向,结合时代背景来归纳分析(1)(2)问中的“原因”。

答案 (1)新中国成立后,我国经济科技落后,恢复经济和进行工业化建设急需大量人才。十一届三中全会后,我国坚持以经济建设为中心,实行改革开放;教育被摆到了优先发展的战略地位。

(2)建国之初,主要以苏联、东欧国家为主。原因:西方国家对中国实行敌视政策;中国和苏联东欧国家同属社会主义阵营;我国实行一边倒的外交政策。70年代末以来,主要以西方国家为主。原因:西方国家在经济科技方面居世界领先地位;

中国与西方国家的关系显著改善;中国实行全方位对外开放的政策。

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术