第1课“百家争鸣”和儒家思想的形成 同步练习 (含答案解析) (1)

文档属性

| 名称 | 第1课“百家争鸣”和儒家思想的形成 同步练习 (含答案解析) (1) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-08-10 19:51:39 | ||

图片预览

文档简介

第1课“百家争鸣”和儒家思想的形成

同步练习

1.国学热到影视圈,四版孔子闹虎年。其中周润发版《孔子》便曾引发热议:“周润发没有读过《论语》、江湖气太重……”但当剧照曝光后,这些争议之声随之渐淡,因为周润发成功地塑造了一个大众认可的形象。这个形象应该是( )

A.“全面归服自然的隐士”

B.“专制君主的参谋”

C.“劳苦大众的代表”

D.“拥有无限同情心与向上心的文化人”

答案:D

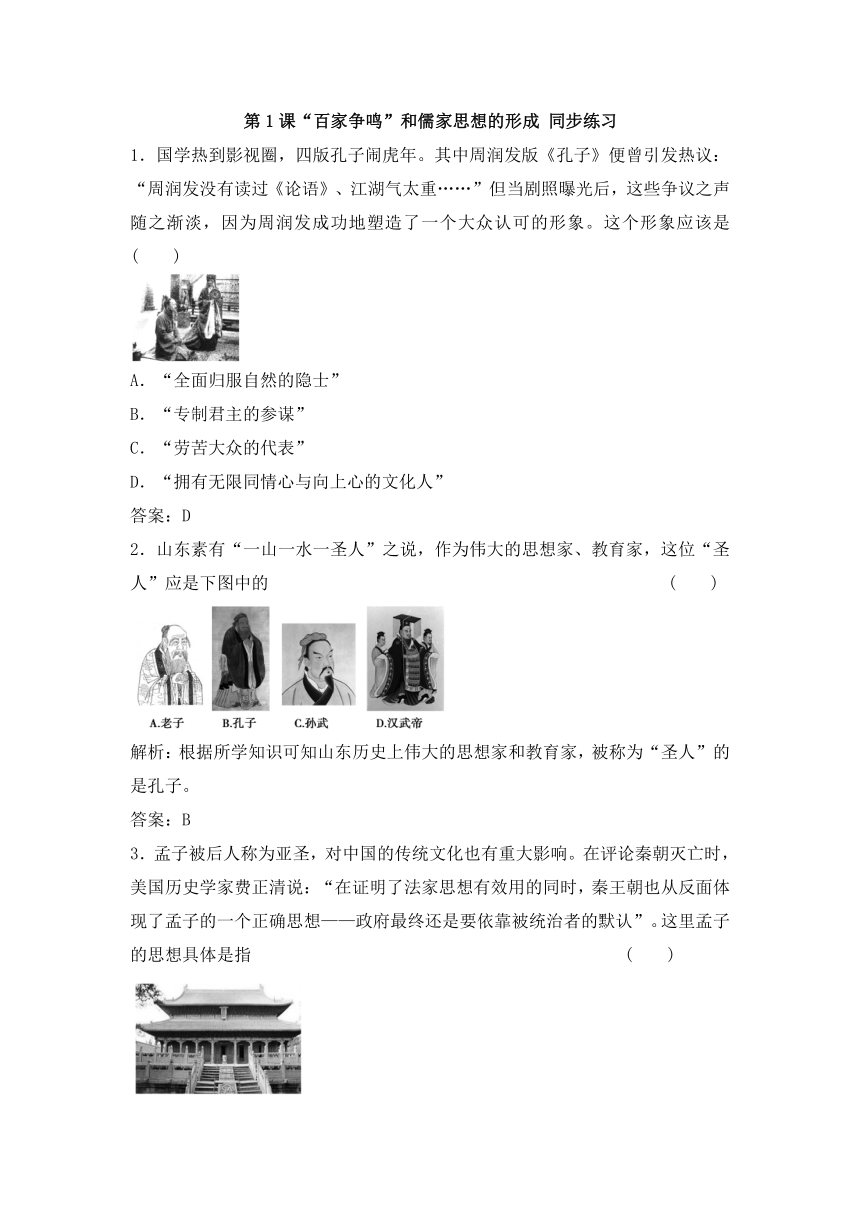

2.山东素有“一山一水一圣人”之说,作为伟大的思想家、教育家,这位“圣人”应是下图中的

( )

解析:根据所学知识可知山东历史上伟大的思想家和教育家,被称为“圣人”的是孔子。

答案:B

3.孟子被后人称为亚圣,对中国的传统文化也有重大影响。在评论秦朝灭亡时,美国历史学家费正清说:“在证明了法家思想有效用的同时,秦王朝也从反面体现了孟子的一个正确思想——政府最终还是要依靠被统治者的默认”。这里孟子的思想具体是指

( )

山东邹城亚圣孟子庙

A.制天命而用之

B.人性本善

C.民贵君轻,要实行“仁政”

D.加强集权,防止人民反抗

解析:四个备选项中只有B、C项是孟子的主张,结合题干强调“统治者要推行体现基层群众利益的政策才能长治久安”的信息,C项最佳。

答案:C

4.史载:明太祖曾经想把孟子的牌位搬出孔庙。《孟子》一书中最有可能引起明太祖不满的话是

( )

A.王何必曰利,亦有仁义而己矣

B.君之视臣如草芥,则臣视君如寇仇

C.施仁政于民,省刑罚,薄税敛

D.父子有亲,君臣有义

解析:孟子的话涉及君主专制统治,因而引起明太祖不满。

答案:B

5.“明礼仪以化之,起法正以治之,重刑法以禁之,使天下皆出于治,合于善也。”上述材料说明荀子

( )

A.重视礼仪教化

B.主张礼法并施

C.强调严刑峻法

D.提倡为政以德

解析:解答本题的关键在于对题中信息的准确把握。从“礼仪”、“刑法”可知荀子主张将礼仪和法律同时用于对国家的治理。故B项的说法更为全面。

答案:B

6.

家中老人时常教育后代说:“为人处事不可有贪心,衣能遮体,食能果腹,足矣”,“遇事要冷静,做到以静制动”。显然老人继承了中国传统文化中的( )

A.孔子思想

B.老子思想

C.墨子思想

D.孟子思想

解析:本题考查对老子思想的掌握能力,“以静制动”体现了老子的辩证法思想。

答案:B

7.

墨子说;“今也农夫之所以早出暮入,强乎耕稼树艺,多聚菽粟,而不敢怠倦者,何也?曰:彼以为强必富,不强必贫;强必饱,不强必饥,故不敢怠倦。”上述引文主要反映了战国时期

( )

A.重农抑商政策深入人心

B.农业有力地支持了兼并战争

C.农民深受地主压迫的事实

D.封建制下农民生产积极性提高

解析:墨子生活在战国时代,处于土地私有制形成的阶段。材料反映了农民在拥有了自己的土地后,为了更好地生活而积极耕作。

答案:D

8.“奉法者强,则国强;奉法者弱,则国弱。”持这一观点的人应是

( )

A.墨翟

B.孟轲

C.荀况

D.韩非

解析:解答本题应分析材料,“奉法者”体现了对法治的重视。在中国古代,法家的代表人物是韩非,他强调了以法治国的思想。

答案:D

9.郭沫若把春秋战国时期比拟为“第一次五四运动”,指出是“社会的转变”促成了这一时代的“百家争鸣,群花怒放”。这一时期“社会的转变”的表现

( )

①分封制崩溃,井田制瓦解 ②各种政治力量异常活跃 ③各种思想交相辉映 ④中央集权制度确立

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①②④

解析:考查春秋战国时期的时代特征。①②③分别为经济、政治和思想文化方面的表现。④说法不正确,春秋战国时期中央集权制度基本确立。

答案:A

10.董仲舒为儒学增加了“君权神授”、“天人感应”的内容,后世皇帝的下列行为不属于这一理论应用的是

( )

A.皇帝即位要举行祭天仪式

B.确立“家天下”的王位继承制

C.把自然灾害与天意相结合

D.“奉天承运”是诏书中的常用语

解析:注意关键信息“后世皇帝”,B项是夏朝,故B项错误,A、D两项体现君权神授,C项体现天人感应。

答案:B

11.(烟台模拟)董仲舒说:“今师异道,人异论,百家殊方,指意不同……邪辟之说灭息,然后统纪可一,而法度可明,民知所从矣。”董仲舒的目的是

( )

A.以法治国

B.禁止各家思想传播

C.独尊儒术

D.以思想的统一巩固政治的统一

解析:本题考查学生理解能力。董仲舒认为思想上的混乱不利于政治上的统一,主张以

思想上的统一巩固政治上的专制主义中央集权,提出了“罢黜百家,独尊儒术”。

答案:D

12.汉兴之初,刘邦崇尚黄老之学,推行“无为而治”的治国方略,而70余年后刘彻推行罢黜“黄老刑名百家之言”。这种文化政策变化的路径实际上反映( )

A.意识形态领域斗争此消彼长的残酷性

B.从立国安邦到皇权专制的现实变化与需要

C.道学理论的缺陷和新儒学的博大精深

D.统治集团内部权力争夺与利益分配的冲突

解析:材料体现了由汉初“无为而治”的黄老之学到后来“罢黜百家,独尊儒术”的变

化,这种变化主要是适应当时形势的变化而变化的。汉初社会经济困难、矛盾激化,为

缓和矛盾,立国安邦,统治者推行无为而治的治国方略。但到汉武帝时期,无为而治在经济恢复的同时也带来了一系列的社会问题,统治者急需由无为向有为转变,用思想上的统一巩固政治上的统一,儒学经过董仲舒的改造适应了统治者加强皇权的需要,因此

转向“罢黜百家,独尊儒术”。

答案:B

二、非选择题(本大题共2小题,40分)

13.(20分)阅读下列图片:

请回答:

(1)图片中的三人分别对儒家思想的产生和发展作出了怎样的贡献?(8分)

(2)司马迁认为孟子的思想是“迂远而阔于事情”,你怎样理解这句话?(6分)

(3)儒家思想为什么在汉武帝时期成为中国的主流思想?(6分)

解析:首先明确图片人物自左至右分别是孔子、孟子、董仲舒。第(1)问实际是要求回答三人的政治思想主张;第(2)问关键在于理解司马迁的话的含义;第(3)问要求分析西汉时期儒家思想地位确立的原因,从思想服务于政治方面考虑问题。

答案:(1)孔子是儒家思想的创始人,其思想体系的核心是“仁”和“礼”;提倡为政以德。孟子思想的核心是“仁政”学说,主张“民贵君轻”“人性本善说”,倡导“先义后利”。董仲舒提出的新儒学的基础是“天人感应”学说,主张“君权神授”。

(2)战国时期,诸侯争霸,战乱不断,靠“仁政”学说不能实现国家统一,因此,司马迁认为孟子的思想是“迂远而阔于事情”。

(3)西汉时期,儒学经过董仲舒的改造,适应了加强君主专制中央集权的需要;汉武帝接受董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议,从此儒家思想被确立为封建王朝的正统思想。

14.(20分)阅读下列材料,结合所学知识回答问题:

材料一 为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之,……子为政,焉用杀?子欲善,而民善矣。夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。己所不欲,勿施于人。

——《论语》

孔子说:“如果是面对着仁善,那么就是对教师也不要作谦让。”“善人治国一百年,可以消除残暴和杀戮了。”“只要一心追求仁善,就不会有邪恶。”

——《何新论坛》

材料二 没有人因为知道了善而不向善的。唯有理智最为可贵。智慧意味着自知无知。无知即罪恶。德性即知识。

——苏格拉底

材料三 “孔子这人,其实是自从死了以后,也总是当‘敲门砖’的差使的。”

——《鲁迅全集》

材料四 孔子学院在全球开设的速度,引发了世人包括中国人自己的惊奇。在不到两年的时间里,全球新增100多所孔子学院,覆盖了50多个国家和地区。到2010年,全球将建成500所孔子学院和孔子课堂。“现在已经不是我们要推广,而是各国的大学争着要办,挡都挡不住。”全世界孔子学院正以每4天诞生1所的速度增加。

——中国国家汉语国际推广领导小组办公室

(1)孔子被后世称为“圣人”,比他稍晚些的希腊思想家苏格拉底被马克思称为“哲学之父”。材料一二表明孔子与苏格拉底的思想主张有何不同?(6分)

(2)根据材料三,你如何理解孔子死后,“总是当‘敲门砖’的差使的”?(8分)

(3)结合材料四和所学知识,说明孔子学院在全球广泛开设对中国和世界的发展产生了哪些积极影响?(6分)

解析:解答第(1)问要注意阅读材料提取有效的历史信息,找出材料中的关键词,归纳二者的不同点。第(2)问解答的关键是对材料正确的分析,材料强调孔子死后,儒学被当作敲门砖,实际是考查孔子死后,儒学在中国的地位和作用。第(3)问实际考查儒学在现代社会对中国和世界的影响,据史实回答即可。

答案:(1)孔子强调人的德、仁、善;苏格拉底强调人的理智、智慧、知识。

(2)孔子死后,经过秦始皇打击到汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”,儒家思想成为中国封建社会历代统治者维护统治的正统思想。

(3)积极影响:有利于中国国际地位的进一步提高,有利于中国文化在全球的广泛传播,有利于当前和谐世界的构建。

同步练习

1.国学热到影视圈,四版孔子闹虎年。其中周润发版《孔子》便曾引发热议:“周润发没有读过《论语》、江湖气太重……”但当剧照曝光后,这些争议之声随之渐淡,因为周润发成功地塑造了一个大众认可的形象。这个形象应该是( )

A.“全面归服自然的隐士”

B.“专制君主的参谋”

C.“劳苦大众的代表”

D.“拥有无限同情心与向上心的文化人”

答案:D

2.山东素有“一山一水一圣人”之说,作为伟大的思想家、教育家,这位“圣人”应是下图中的

( )

解析:根据所学知识可知山东历史上伟大的思想家和教育家,被称为“圣人”的是孔子。

答案:B

3.孟子被后人称为亚圣,对中国的传统文化也有重大影响。在评论秦朝灭亡时,美国历史学家费正清说:“在证明了法家思想有效用的同时,秦王朝也从反面体现了孟子的一个正确思想——政府最终还是要依靠被统治者的默认”。这里孟子的思想具体是指

( )

山东邹城亚圣孟子庙

A.制天命而用之

B.人性本善

C.民贵君轻,要实行“仁政”

D.加强集权,防止人民反抗

解析:四个备选项中只有B、C项是孟子的主张,结合题干强调“统治者要推行体现基层群众利益的政策才能长治久安”的信息,C项最佳。

答案:C

4.史载:明太祖曾经想把孟子的牌位搬出孔庙。《孟子》一书中最有可能引起明太祖不满的话是

( )

A.王何必曰利,亦有仁义而己矣

B.君之视臣如草芥,则臣视君如寇仇

C.施仁政于民,省刑罚,薄税敛

D.父子有亲,君臣有义

解析:孟子的话涉及君主专制统治,因而引起明太祖不满。

答案:B

5.“明礼仪以化之,起法正以治之,重刑法以禁之,使天下皆出于治,合于善也。”上述材料说明荀子

( )

A.重视礼仪教化

B.主张礼法并施

C.强调严刑峻法

D.提倡为政以德

解析:解答本题的关键在于对题中信息的准确把握。从“礼仪”、“刑法”可知荀子主张将礼仪和法律同时用于对国家的治理。故B项的说法更为全面。

答案:B

6.

家中老人时常教育后代说:“为人处事不可有贪心,衣能遮体,食能果腹,足矣”,“遇事要冷静,做到以静制动”。显然老人继承了中国传统文化中的( )

A.孔子思想

B.老子思想

C.墨子思想

D.孟子思想

解析:本题考查对老子思想的掌握能力,“以静制动”体现了老子的辩证法思想。

答案:B

7.

墨子说;“今也农夫之所以早出暮入,强乎耕稼树艺,多聚菽粟,而不敢怠倦者,何也?曰:彼以为强必富,不强必贫;强必饱,不强必饥,故不敢怠倦。”上述引文主要反映了战国时期

( )

A.重农抑商政策深入人心

B.农业有力地支持了兼并战争

C.农民深受地主压迫的事实

D.封建制下农民生产积极性提高

解析:墨子生活在战国时代,处于土地私有制形成的阶段。材料反映了农民在拥有了自己的土地后,为了更好地生活而积极耕作。

答案:D

8.“奉法者强,则国强;奉法者弱,则国弱。”持这一观点的人应是

( )

A.墨翟

B.孟轲

C.荀况

D.韩非

解析:解答本题应分析材料,“奉法者”体现了对法治的重视。在中国古代,法家的代表人物是韩非,他强调了以法治国的思想。

答案:D

9.郭沫若把春秋战国时期比拟为“第一次五四运动”,指出是“社会的转变”促成了这一时代的“百家争鸣,群花怒放”。这一时期“社会的转变”的表现

( )

①分封制崩溃,井田制瓦解 ②各种政治力量异常活跃 ③各种思想交相辉映 ④中央集权制度确立

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①②④

解析:考查春秋战国时期的时代特征。①②③分别为经济、政治和思想文化方面的表现。④说法不正确,春秋战国时期中央集权制度基本确立。

答案:A

10.董仲舒为儒学增加了“君权神授”、“天人感应”的内容,后世皇帝的下列行为不属于这一理论应用的是

( )

A.皇帝即位要举行祭天仪式

B.确立“家天下”的王位继承制

C.把自然灾害与天意相结合

D.“奉天承运”是诏书中的常用语

解析:注意关键信息“后世皇帝”,B项是夏朝,故B项错误,A、D两项体现君权神授,C项体现天人感应。

答案:B

11.(烟台模拟)董仲舒说:“今师异道,人异论,百家殊方,指意不同……邪辟之说灭息,然后统纪可一,而法度可明,民知所从矣。”董仲舒的目的是

( )

A.以法治国

B.禁止各家思想传播

C.独尊儒术

D.以思想的统一巩固政治的统一

解析:本题考查学生理解能力。董仲舒认为思想上的混乱不利于政治上的统一,主张以

思想上的统一巩固政治上的专制主义中央集权,提出了“罢黜百家,独尊儒术”。

答案:D

12.汉兴之初,刘邦崇尚黄老之学,推行“无为而治”的治国方略,而70余年后刘彻推行罢黜“黄老刑名百家之言”。这种文化政策变化的路径实际上反映( )

A.意识形态领域斗争此消彼长的残酷性

B.从立国安邦到皇权专制的现实变化与需要

C.道学理论的缺陷和新儒学的博大精深

D.统治集团内部权力争夺与利益分配的冲突

解析:材料体现了由汉初“无为而治”的黄老之学到后来“罢黜百家,独尊儒术”的变

化,这种变化主要是适应当时形势的变化而变化的。汉初社会经济困难、矛盾激化,为

缓和矛盾,立国安邦,统治者推行无为而治的治国方略。但到汉武帝时期,无为而治在经济恢复的同时也带来了一系列的社会问题,统治者急需由无为向有为转变,用思想上的统一巩固政治上的统一,儒学经过董仲舒的改造适应了统治者加强皇权的需要,因此

转向“罢黜百家,独尊儒术”。

答案:B

二、非选择题(本大题共2小题,40分)

13.(20分)阅读下列图片:

请回答:

(1)图片中的三人分别对儒家思想的产生和发展作出了怎样的贡献?(8分)

(2)司马迁认为孟子的思想是“迂远而阔于事情”,你怎样理解这句话?(6分)

(3)儒家思想为什么在汉武帝时期成为中国的主流思想?(6分)

解析:首先明确图片人物自左至右分别是孔子、孟子、董仲舒。第(1)问实际是要求回答三人的政治思想主张;第(2)问关键在于理解司马迁的话的含义;第(3)问要求分析西汉时期儒家思想地位确立的原因,从思想服务于政治方面考虑问题。

答案:(1)孔子是儒家思想的创始人,其思想体系的核心是“仁”和“礼”;提倡为政以德。孟子思想的核心是“仁政”学说,主张“民贵君轻”“人性本善说”,倡导“先义后利”。董仲舒提出的新儒学的基础是“天人感应”学说,主张“君权神授”。

(2)战国时期,诸侯争霸,战乱不断,靠“仁政”学说不能实现国家统一,因此,司马迁认为孟子的思想是“迂远而阔于事情”。

(3)西汉时期,儒学经过董仲舒的改造,适应了加强君主专制中央集权的需要;汉武帝接受董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议,从此儒家思想被确立为封建王朝的正统思想。

14.(20分)阅读下列材料,结合所学知识回答问题:

材料一 为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之,……子为政,焉用杀?子欲善,而民善矣。夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。己所不欲,勿施于人。

——《论语》

孔子说:“如果是面对着仁善,那么就是对教师也不要作谦让。”“善人治国一百年,可以消除残暴和杀戮了。”“只要一心追求仁善,就不会有邪恶。”

——《何新论坛》

材料二 没有人因为知道了善而不向善的。唯有理智最为可贵。智慧意味着自知无知。无知即罪恶。德性即知识。

——苏格拉底

材料三 “孔子这人,其实是自从死了以后,也总是当‘敲门砖’的差使的。”

——《鲁迅全集》

材料四 孔子学院在全球开设的速度,引发了世人包括中国人自己的惊奇。在不到两年的时间里,全球新增100多所孔子学院,覆盖了50多个国家和地区。到2010年,全球将建成500所孔子学院和孔子课堂。“现在已经不是我们要推广,而是各国的大学争着要办,挡都挡不住。”全世界孔子学院正以每4天诞生1所的速度增加。

——中国国家汉语国际推广领导小组办公室

(1)孔子被后世称为“圣人”,比他稍晚些的希腊思想家苏格拉底被马克思称为“哲学之父”。材料一二表明孔子与苏格拉底的思想主张有何不同?(6分)

(2)根据材料三,你如何理解孔子死后,“总是当‘敲门砖’的差使的”?(8分)

(3)结合材料四和所学知识,说明孔子学院在全球广泛开设对中国和世界的发展产生了哪些积极影响?(6分)

解析:解答第(1)问要注意阅读材料提取有效的历史信息,找出材料中的关键词,归纳二者的不同点。第(2)问解答的关键是对材料正确的分析,材料强调孔子死后,儒学被当作敲门砖,实际是考查孔子死后,儒学在中国的地位和作用。第(3)问实际考查儒学在现代社会对中国和世界的影响,据史实回答即可。

答案:(1)孔子强调人的德、仁、善;苏格拉底强调人的理智、智慧、知识。

(2)孔子死后,经过秦始皇打击到汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”,儒家思想成为中国封建社会历代统治者维护统治的正统思想。

(3)积极影响:有利于中国国际地位的进一步提高,有利于中国文化在全球的广泛传播,有利于当前和谐世界的构建。

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术