第1课“百家争鸣”和儒家思想的形成 学案 (1)

文档属性

| 名称 | 第1课“百家争鸣”和儒家思想的形成 学案 (1) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 177.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-08-11 08:20:50 | ||

图片预览

文档简介

第1课“百家争鸣”和儒家思想的形成

学案

[课标要求] 1.知道诸子百家,认识春秋战国时期“百家争鸣”局面形成的重要意义。2.了解孔子、孟子和荀子等思想家及其儒家思想的形成。

INCLUDEPICTURE

"\\\\贾文\\贾文

(f)\\傆文件\\历史人教必修三\\预习导学.TIF"

\

MERGEFORMATINET

一、“百家争鸣”局面的出现

1.原因

(1)社会基础:春秋战国时期,中国社会发生重大变革。

(2)阶级关系:士在社会生活中活跃起来,他们代表本阶层或政治派别的利益和要求,提出自己的主张。

(3)文化基础:贵族垄断教育、学术的局面被打破,出现了私人讲学,平民百姓也开始接受教育。

2.表现

(1)诸子百家:春秋战国时期,在社会上形成一些以传播文化、发展学术为宗旨的学者和思想流派。这些学者和思想流派,被称为“诸子百家”。

(2)代表人物

流派

道家

儒家

墨家

法家

代表人物

老子(春秋)

庄子(战国)

孔子(春秋)

孟子、荀子(战国)

墨子(战国)

商鞅、韩非子(战国)

3.影响

(1)各家彼此吸收、融合,逐步形成了中国的传统文化体系。

(2)是中国历史上第一次思想解放运动。

(3)是中国学术文化、思想道德发展史上的重要阶段,奠定了中国思想文化发展的基础。

[知识点拨]

“百家争鸣”中的“百家”并非实指而是泛指,意为数量多、派别多。“争鸣”并不意味着各家各派别的主张绝对不同,而是不同之中有其相同之处,各家学说都是为了寻求治国平天下之道。

二、孔子和早期儒学

1.春秋时期孔子思想

(1)思想核心:“仁”即爱人,要做到待人宽容。

(2)政治主张

①强调统治者要以德治民,反对苛政和任意刑杀。

②希望恢复西周的礼乐制度,主张“克己复礼”,使每个人的行为符合礼的要求。

(3)教育贡献:首创私人讲学,主张“有教无类”,打破了贵族垄断文化教育的局面。

2.战国时期的孟子和荀子

(1)思想主张

项目

政治思想

民本思想

伦理观

孟子

“仁政”

“民贵君轻”

“性本善”

荀子

“仁义”“王道”,以德服人

提出“君舟民水”,强调人民群众的力量

“性本恶”

(2)历史影响

①对儒家思想加以总结和改造,使儒学体系更加完整,儒家思想更能适应社会的需要。

②战国后期,儒学发展成为诸子百家中的蔚然大宗。

[误区警示]

(1)孟子继承和发展了孔子“仁”的思想,但不是简单地继承,而是提出了“仁政”思想,将孔子“仁”的学说扩展到政治、经济、思想等领域的施政思想。(2)儒家的“民本”思想与现代的“民本”思想有本质的不同。现代的“民本”思想含有民主、自由、平等、公平的原则,而儒家思想中的“民本”思想只是为统治者服务,绝无现代“民主”思想意识。

三、道家和法家

1.道家

(1)老子

①世界观:世界万物的本原是“道”。

②政治主张:提出“无为而治”的政治主张,强调一切要顺应自然,提倡清静无为、知足寡欲。

③辩证法:认为世界万物和人类社会总在不停地运动,有无、难易、贵贱、祸福都是相互依存,不断转化的。

(2)庄子

①继承和发展了老子的学说,把世间万物看作是相对的。

②认为放弃一切差别观念,就能获得精神上的自由。

2.法家

(1)代表:韩非子是战国末期法家学派的集大成者。

(2)主张:以法治国,提出了系统的法治理论。

(3)影响:法家把君主的权力提高到极点,迎合了建立大一统专制国家的历史发展趋势。

[误区警示]

老子是道家学派的创始人,而不能认为是道教的创始人。道教兴起于东汉,其中某些成分可能吸取了道家学派的思想,但不能说老子是道教的创始人。

INCLUDEPICTURE

"\\\\贾文\\贾文

(f)\\傆文件\\历史人教必修三\\课堂讲义.TIF"

\

MERGEFORMATINET

主题一 “百家争鸣”局面的形成及影响

1.春秋战国时期,“百家争鸣”局面出现的历史条件

(1)经济上:井田制瓦解,土地私有制逐渐发展。

(2)政治上:周王室衰微,士大夫阶层崛起。

(3)阶级关系上:士在社会、政治活动中活跃起来,受到各诸侯国统治者的重用。

(4)教育学术领域:学术下移,出现私人讲学。

2.“百家争鸣”是中国历史上第一次思想解放运动

(1)春秋战国时期,诸子百家针对当时社会上和学术上的各种问题,争相发表不同的见解,互相诘难、批驳,展开争论。

(2)诸子百家冲破了礼法束缚,四处游说,促进了文化的觉醒。

INCLUDEPICTURE

"\\\\贾文\\贾文

(f)\\傆文件\\历史人教必修三\\探问题.TIF"

\

MERGEFORMATINET

材料 《全球通史》载:“(东周)的混乱和改革深深地影响了中国思想界,迫使他们重新估价自己的传统,或将其抛弃,或使之适应过渡时期的需要。因而,东周时期是一个思想文化大变动、富有创造力的时期。”

(1)“(东周)的混乱和改革”的表现是什么?

答案 王室衰微,诸侯争霸。各国改革,如管仲改革、商鞅变法等。

(2)“思想文化大变动”指的是什么?

答案 出现“百家争鸣”的局面。

INCLUDEPICTURE

"\\\\贾文\\贾文

(f)\\傆文件\\历史人教必修三\\教方法.TIF"

\

MERGEFORMATINET

用“一、二、三、四”巧记“百家争鸣”局面的出现

INCLUDEPICTURE

"\\\\贾文\\贾文

(f)\\傆文件\\历史人教必修三\\1A.TIF"

\

MERGEFORMATINET

主题二 春秋战国时期的诸子思想及其影响

1.孔子思想中的人文精神

(1)“仁”的思想有利于建立良好的人际关系,为提倡人文精神提供宽松的社会环境。

(2)“礼”强调社会成员承担相应的权利和义务,有利于培养人的社会责任感和历史使命感。

(3)“有教无类”等教育主张,保证了个性发展,推动了社会成员素质的提高。

2.儒、道、法、墨四大学派的特点

因各学派代表的阶级利益不同,所以其思想也会不同;但都有其存在的价值,都有值得肯定的地方。

(1)儒家:重仁政、礼治和教化。

(2)道家:追求自然、无为。

(3)法家:重法治权谋和变法革新。

(4)墨家:主旨是“兼相爱,交相利”。

3.诸子百家的思想在今天大放异彩

(1)儒家的“仁政”——契合当今的“以德治国”。

(2)法家的法治思想——契合当今的“依法治国”。

(3)孔子的教育思想——契合当今的全民教育、素质教育、职业教育等。

(4)墨家的“兼爱”“非攻”——契合当今的平等博爱、热爱和平、反对战争。

INCLUDEPICTURE

"\\\\贾文\\贾文

(f)\\傆文件\\历史人教必修三\\探问题.TIF"

\

MERGEFORMATINET

材料一 子曰:“如有王者,必世而后仁。”

子曰:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共(拱)之。”——《论语》

材料二 入国,必择务而从事焉。国家昏乱,则语之尚贤、尚同;国家贫,则语之节用、节葬;国家熹音湛湎,则语之非乐、非命;国家淫僻无礼,则语之尊天、事鬼;国家务夺侵凌,即语之兼爱、非攻。——墨子

(1)孔子和墨子主张的“爱”是否一致?说明理由。为什么战国时期,墨子的思想不被统治者重视?

答案 ①不一致。孔子的“爱”是以血缘关系为基础,有等级差别;墨子的“爱”是没有等级差别的。②墨子的思想代表下层劳动群众特别是手工业者的利益,不符合战国时期社会变革的需要,故不被统治者重视。

材料三 太上(统治的最高境界),不知有之(人民并不感觉到统治者的存在);其次,亲而誉之;其次侮之……悠兮其贵言。功成事遂,百姓皆谓自然。——老子

(2)材料中体现了怎样的治国主张?对此你如何评价。

答案 ①“无为而治”的治国主张。

②老子主张顺应天意(自然)、顺应人性,自然而然地治理国家,以无为而达到有为的目的,在当时春秋战国时期割据混战的局面下是消极的思想;在封建王朝刚建立初期,以此为指导思想的休养生息政策,有利于社会经济的恢复和发展。

材料四 夫严刑者,民之所畏也;重罚者,民之所恶也。故圣人陈其所畏以禁其邪,设其所恶以防其奸,是以国安而暴乱不起。——《韩非子》

(3)根据材料一、四归纳孔子与韩非子的主张在目的上的相同之处和方式途径上的不同点。

答案 同:都为统治阶级提供治国方案。

异:孔子主张以德治国,韩非子主张以法治国。

(4)假如你是一位战国时期的君主,你会采用哪一家的学说?说出你选择的理由。

答案 ①法家。

②原因:a.法家主张社会不断发展变化,需要变革创新,为战国时期的改革变法提供了理论依据;b.法家建立君主专制中央集权国家的主张既能适应战国时期趋向统一的社会形势,也能顺应君主的个人要求。

INCLUDEPICTURE

"\\\\贾文\\贾文

(f)\\傆文件\\历史人教必修三\\教方法a.TIF"

\

MERGEFORMATINET

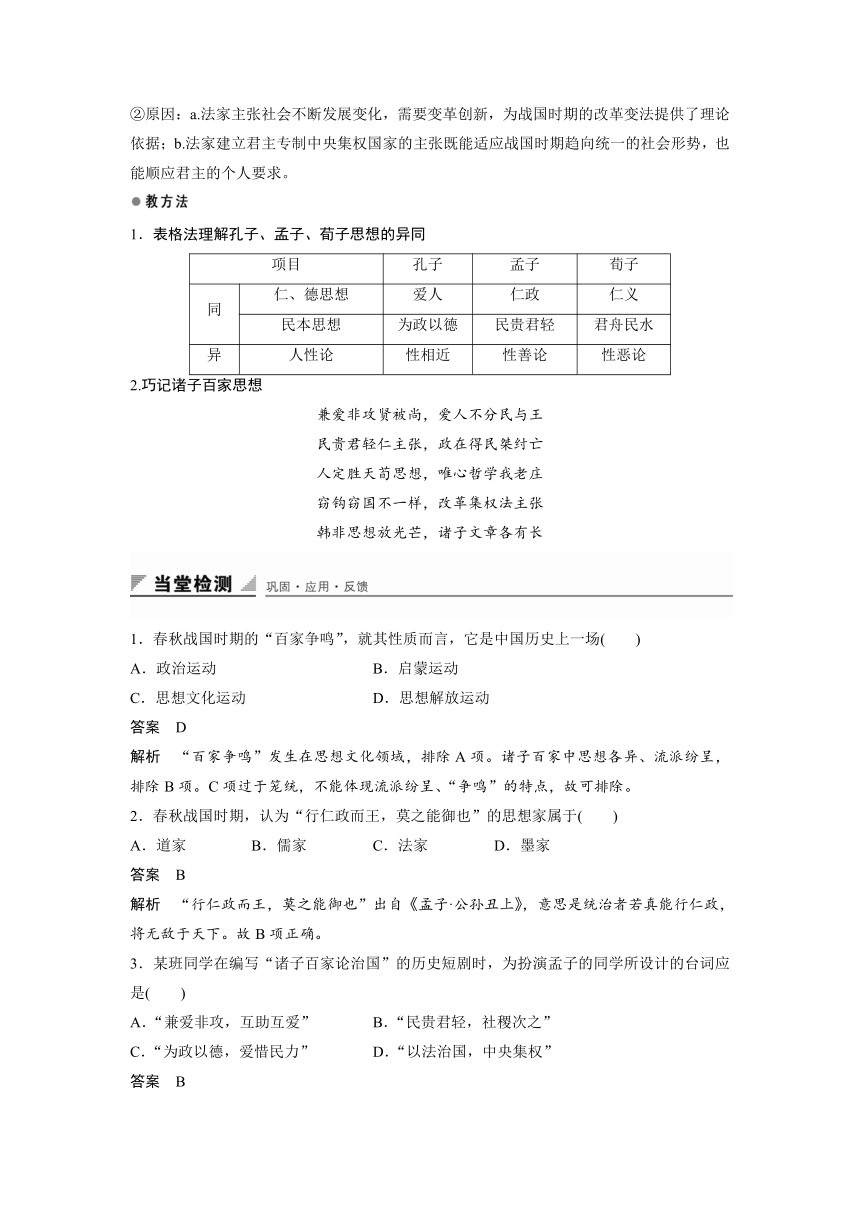

1.表格法理解孔子、孟子、荀子思想的异同

项目

孔子

孟子

荀子

同

仁、德思想

爱人

仁政

仁义

民本思想

为政以德

民贵君轻

君舟民水

异

人性论

性相近

性善论

性恶论

2.巧记诸子百家思想

兼爱非攻贤被尚,爱人不分民与王

民贵君轻仁主张,政在得民桀纣亡

人定胜天荀思想,唯心哲学我老庄

窃钩窃国不一样,改革集权法主张

韩非思想放光芒,诸子文章各有长

INCLUDEPICTURE

"\\\\贾文\\贾文

(f)\\傆文件\\历史人教必修三\\当堂检测.TIF"

\

MERGEFORMATINET

1.春秋战国时期的“百家争鸣”,就其性质而言,它是中国历史上一场( )

A.政治运动

B.启蒙运动

C.思想文化运动

D.思想解放运动

答案 D

解析 “百家争鸣”发生在思想文化领域,排除A项。诸子百家中思想各异、流派纷呈,排除B项。C项过于笼统,不能体现流派纷呈、“争鸣”的特点,故可排除。

2.春秋战国时期,认为“行仁政而王,莫之能御也”的思想家属于( )

A.道家

B.儒家

C.法家

D.墨家

答案 B

解析 “行仁政而王,莫之能御也”出自《孟子·公孙丑上》,意思是统治者若真能行仁政,将无敌于天下。故B项正确。

3.某班同学在编写“诸子百家论治国”的历史短剧时,为扮演孟子的同学所设计的台词应是( )

A.“兼爱非攻,互助互爱”

B.“民贵君轻,社稷次之”

C.“为政以德,爱惜民力”

D.“以法治国,中央集权”

答案 B

解析 A项是墨家的主张,C项是孔子的主张,D项是法家的主张。

4.为响应党中央厉行节约的号召,许多学校加入到反对“舌尖上的浪费”的“光盘行动”中。早在战国时期,某一思想流派在提出“兼爱”、“非攻”的同时,就倡导“节俭”、“节用”。该思想流派的创始人是( )

A.老子

B.墨子

C.荀子

D.韩非子

答案 B

解析 战国时期的墨子宣扬“兼爱”、“非攻”,提倡节俭,反对奢侈浪费。故本题正确选项为B。

5.“文王行仁义而王天下,偃王行仁义而丧其国,是仁义用于古而不用于今也。故曰:‘世异则事异’。”这段话反映了( )

A.孟子的“仁政”学说

B.墨子的“兼爱”思想

C.韩非子的变法革新主张

D.庄子的“齐物”观点

答案 C

解析 “世异则事异”是论点,“文王行仁义而王天下,偃王行仁义而丧其国,是仁义用于古而不用于今也。”是论据,论点体现了法家的改革观。

6.阅读下面春秋战国时期思想家的言论:

材料一 道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。

材料二 古者圣王之为政,列德而尚贤……自贵且智者为政乎愚且贱者则治,自愚且贱者为政乎贵且智者则乱,是以尚贤之为政本也。

材料三 不尚贤,使民不争……大道废,存仁义……法令滋章,盗贼多有。故圣人云:“我无为而民自化,我好静而民自正,我无事而民自富,我无欲而民自朴。”

材料四 夫严刑者,民之所畏也;重罚者,民之所恶也。故圣人陈其所畏以禁其邪,设其所恶以防其奸,是以国安而暴乱不起。吾以是明仁义爱惠之不足用,而严刑重罚之可以治国也。——《中国通史参考资料》

请回答:

(1)以上言论都围绕着什么中心问题?各材料所提主张的核心是什么?

(2)为什么在同一问题上,当时社会出现了各种不同的主张?

(3)上面的主张哪种对当时的影响最大?原因是什么?上面的主张哪种对后世影响最大?

答案 (1)围绕的中心问题:如何治理国家才能巩固统治。材料一主张用“德”和“礼”;材料二主张尚贤;材料三主张无为;材料四主张严刑重罚。

(2)社会大变革时期;代表不同阶层的士人提出不同主张。

(3)材料四严刑重罚的主张,因为适应了新兴地主阶级的需要,有利于中央集权制度的形成。材料一的主张。

解析 本题通过“如何治理国家”这一论题,考查了不同学派对此的观点,解题的关键在于熟记各个学派的基本思想主张。同时还要注意:一要结合时代背景去理解和分析各派所持思想观点的原因,二要理解“社会存在决定社会意识,社会意识是社会存在的反映”的基本观点。

INCLUDEPICTURE

"\\\\贾文\\贾文

(f)\\傆文件\\历史人教必修三\\分层训练.TIF"

\

MERGEFORMATINET

基础巩固

1.孔子主张“克己复礼为仁”,他所指的“礼”是指( )

A.周礼

B.和谐的人际关系

C.礼貌待人

D.封建社会的统治秩序

答案 A

解析 “克己复礼为仁”指儒家提倡约束自己,使每件事都归于(遵循)周礼。本题容易错选为D项,孔子的思想代表的是奴隶主阶级的利益。

2.孔子政治主张中的核心内容在其教育思想上的最主要体现是( )

A.“中庸之道”

B.有教无类

C.因材施教

D.创办私学

答案 B

解析 “仁”是孔子政治主张的核心,分析各选项,正确的应是B项“有教无类”,认为不分贫富贵贱,人人都有受教育的资格,打破了贵族垄断文化教育的局面。

3.儒家学说中蕴含着丰富的人文主义思想。以下言论能体现这一思想的是( )

A.“君君、臣臣、父父、子子”

B.“天理人欲,不容并立”

C.“民为贵,社稷次之,君为轻”

D.“是非之心,不虑而知,不学而能,所谓‘良知’也”

答案 C

解析 “民为贵”体现了人文主义思想;“君君、臣臣、父父、子子”有浓重的等级观念,A项显然不符合题意;“天理人欲,不容并立”就是要“存天理,灭人欲”,B项不符合题意;D项反映了心学的“致良知”思想,也不符合题意。

4.某班同学在对孟子和荀子的思想进行比较时,提出了以下观点,其中明显不正确的是( )

A.二人所代表的阶级利益相同

B.二人都推崇孔子“仁”的思想

C.二人对人性的理解高度一致

D.二人的主张都体现了“民本”思想

答案 C

解析 孟子认为人性“善”,荀子认为人性“恶”。因此,C项的叙述是不正确的。

5.提出“祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏”这一观点的思想家还主张( )

A.民贵君轻

B.无为而治

C.以法治国

D.兼爱非攻

答案 B

解析 根据题干提供的信息和所学史实可知,该观点是春秋时期著名思想家老子的辩证法思想,老子在政治上主张“无为而治”。所以此题正确选项是B项。

6.韩非子主张“法不阿贵”“以法为本”。对他这种思想理解不正确的是( )

A.仍有一定的现实意义

B.与当今依法治国有本质的区别

C.符合当时社会发展的潮流

D.强调法律的至高无上地位

答案 D

解析 韩非子的主张是建立在君主专制中央集权之上的,故君权高于法权。

能力提升

7.“暴其民甚,则身弑国亡;不甚,则身危国削。”这一主张属于( )

A.儒家

B.道家

C.法家

D.墨家

答案 A

解析 题干材料的大致意思是:对百姓残暴太厉害,就会自身被杀、国家灭亡;即使不太厉害,也会自身危险、国家削弱。这是孟子的仁政思想,故A项正确。

8.墨子主张“有能则举之,高予之爵,重予之禄”,反对“骨肉之亲无故富贵”。这表达了手工业者( )

A.怀念“小国寡民”的社会

B.要求提高政治地位的愿望

C.要求建立政令统一的中央政权

D.要求为新兴地主阶级选拔人才

答案 B

解析 题干中两句引文的大意是:百姓中有才能的,就举荐他们为官,授予厚禄;君主的亲属没有功劳的不能获得富贵。因此引文体现了墨子“尚贤”的思想,说明希望提高自己政治地位的主张。A项为道家思想,C、D两项为法家思想。

9.阅读下列材料:

材料一 孔子仁学产生在早期宗法制崩溃、氏族统治体系彻底瓦解时期,它无疑带有那个时代氏族贵族的深重烙印……自原始巫史文化(礼仪)崩溃以后,孔子是提出这种新的模式的第一人。尽管不一定自觉意识到,但建立在血缘基础上,以“人情味”(社会性)的亲子之爱为辐射核心扩展为对外的人道主义和对内的理想人格,它确乎构成了一个具有实践性格而不待外求的心理模式。孔子通过教诲学生,“删定”诗书,使这个模式产生了社会影响,并日益渗透在广大人们的生活、关系、习惯、风俗、行为方式和思维方式中,通过传播、熏陶和教育,在时空中蔓延开来……它终于成为汉民族的一种无意识的集体原型现象,构成了一种民族性的文化——心理结构。——李泽厚《中国古代思想史论》

材料二 故失道而后德。失德而后仁。失仁而后义。失义而后礼。夫礼者忠信之薄而乱之首。——《老子·第38章》

材料三 孔子学院在全球开设的速度,引发了世人包括中国人自己的惊奇。在不到两年的时间里,全球新增100多所孔子学院,覆盖了50多个国家和地区。从“2013年度孔子学院奖学金项目工作会”上获悉,据最新数据统计,目前已有410所“孔子学院”在110个国家“开花结果”,同时,还有74个国家的266个机构在排队申办孔子学院。——中国国家汉语国际推广领导小组办公室

请回答:

(1)依据材料一,概述孔学产生的时代背景、主要内容、传播方式和历史地位。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出老子反对仁义礼乐的理由是什么?与之相对应的治国理念是什么?

(3)结合材料三和所学知识,说明孔子学院在全球广泛开设对中国和世界的发展产生了哪些积极影响?

答案 (1)时代背景:奴隶制崩溃。

主要内容:仁;礼;实用;中庸。

传播方式:办私学,编删诗书为教材,教导学生。

地位:中华民族文化的标志(或代名词)。

(2)理由:仁义礼乐是道德失落后的无奈选择;礼乐制度维护了等级制,是社会动乱的根源。

治国理念:顺应自然,无为而治。

(3)积极影响:有利于中国国际地位的进一步提高,有利于中国文化在全球的广泛传播,有利于当前和谐世界的构建。

解析 第(1)问,“背景”根据题干中“孔子仁学产生在早期宗法制崩溃、氏族统治体系彻底瓦解时期”归纳;“主要内容”根据“仁学”“礼”“实践性格而不待外求的心理模式”“中庸”等回答;“传播方式”根据孔子生平的相关史实回答;“历史地位”根据“构成了一种民族性的文化——心理结构”分析。第(2)问从材料中归结理由:是道德失落后的选择,是社会动乱的根源。治国理念根据所学知识可知是无为而治,顺应自然。第(3)问考查儒学在现代社会对中国和世界的影响,据史实回答即可。

INCLUDEPICTURE

"\\\\贾文\\贾文

(f)\\傆文件\\历史人教必修三\\教材问题解答1.tif"

\

MERGEFORMATINET

学思之窗

提示 ①孔子、孟子、荀子都是儒家思想的代表人物,他们的基本思想主张是一致的,但在对人性的认识方面却大相径庭,这反映出思想认识的复杂性。②“人性”本身并没有绝对的善恶之分。③思想认识的“相同”与“不同”是相对的。

探究学习总结

一、本课测评

提示 ①经济上:井田制瓦解,土地私有制逐渐发展;

②政治上:周王室衰微,士大夫崛起;③阶级关系上:士在社会、政治活动中活跃起来,受到各诸侯国统治者的重用;④意识形态和文化领域:学术下移,出现私人讲学。

二、学习延伸

提示 ①前两句是孔子的言论,都体现了孔子“仁”的思想,对孔子来说“仁”是衡量一个人的基本标准,是最根本的道德规范。②是孟子的言论,体现了孟子的“性本善”。③是荀子的言论,表明荀子的“性恶论”,虽然认为人性有恶的一面,但实际仍主张弃恶扬善。

学案

[课标要求] 1.知道诸子百家,认识春秋战国时期“百家争鸣”局面形成的重要意义。2.了解孔子、孟子和荀子等思想家及其儒家思想的形成。

INCLUDEPICTURE

"\\\\贾文\\贾文

(f)\\傆文件\\历史人教必修三\\预习导学.TIF"

\

MERGEFORMATINET

一、“百家争鸣”局面的出现

1.原因

(1)社会基础:春秋战国时期,中国社会发生重大变革。

(2)阶级关系:士在社会生活中活跃起来,他们代表本阶层或政治派别的利益和要求,提出自己的主张。

(3)文化基础:贵族垄断教育、学术的局面被打破,出现了私人讲学,平民百姓也开始接受教育。

2.表现

(1)诸子百家:春秋战国时期,在社会上形成一些以传播文化、发展学术为宗旨的学者和思想流派。这些学者和思想流派,被称为“诸子百家”。

(2)代表人物

流派

道家

儒家

墨家

法家

代表人物

老子(春秋)

庄子(战国)

孔子(春秋)

孟子、荀子(战国)

墨子(战国)

商鞅、韩非子(战国)

3.影响

(1)各家彼此吸收、融合,逐步形成了中国的传统文化体系。

(2)是中国历史上第一次思想解放运动。

(3)是中国学术文化、思想道德发展史上的重要阶段,奠定了中国思想文化发展的基础。

[知识点拨]

“百家争鸣”中的“百家”并非实指而是泛指,意为数量多、派别多。“争鸣”并不意味着各家各派别的主张绝对不同,而是不同之中有其相同之处,各家学说都是为了寻求治国平天下之道。

二、孔子和早期儒学

1.春秋时期孔子思想

(1)思想核心:“仁”即爱人,要做到待人宽容。

(2)政治主张

①强调统治者要以德治民,反对苛政和任意刑杀。

②希望恢复西周的礼乐制度,主张“克己复礼”,使每个人的行为符合礼的要求。

(3)教育贡献:首创私人讲学,主张“有教无类”,打破了贵族垄断文化教育的局面。

2.战国时期的孟子和荀子

(1)思想主张

项目

政治思想

民本思想

伦理观

孟子

“仁政”

“民贵君轻”

“性本善”

荀子

“仁义”“王道”,以德服人

提出“君舟民水”,强调人民群众的力量

“性本恶”

(2)历史影响

①对儒家思想加以总结和改造,使儒学体系更加完整,儒家思想更能适应社会的需要。

②战国后期,儒学发展成为诸子百家中的蔚然大宗。

[误区警示]

(1)孟子继承和发展了孔子“仁”的思想,但不是简单地继承,而是提出了“仁政”思想,将孔子“仁”的学说扩展到政治、经济、思想等领域的施政思想。(2)儒家的“民本”思想与现代的“民本”思想有本质的不同。现代的“民本”思想含有民主、自由、平等、公平的原则,而儒家思想中的“民本”思想只是为统治者服务,绝无现代“民主”思想意识。

三、道家和法家

1.道家

(1)老子

①世界观:世界万物的本原是“道”。

②政治主张:提出“无为而治”的政治主张,强调一切要顺应自然,提倡清静无为、知足寡欲。

③辩证法:认为世界万物和人类社会总在不停地运动,有无、难易、贵贱、祸福都是相互依存,不断转化的。

(2)庄子

①继承和发展了老子的学说,把世间万物看作是相对的。

②认为放弃一切差别观念,就能获得精神上的自由。

2.法家

(1)代表:韩非子是战国末期法家学派的集大成者。

(2)主张:以法治国,提出了系统的法治理论。

(3)影响:法家把君主的权力提高到极点,迎合了建立大一统专制国家的历史发展趋势。

[误区警示]

老子是道家学派的创始人,而不能认为是道教的创始人。道教兴起于东汉,其中某些成分可能吸取了道家学派的思想,但不能说老子是道教的创始人。

INCLUDEPICTURE

"\\\\贾文\\贾文

(f)\\傆文件\\历史人教必修三\\课堂讲义.TIF"

\

MERGEFORMATINET

主题一 “百家争鸣”局面的形成及影响

1.春秋战国时期,“百家争鸣”局面出现的历史条件

(1)经济上:井田制瓦解,土地私有制逐渐发展。

(2)政治上:周王室衰微,士大夫阶层崛起。

(3)阶级关系上:士在社会、政治活动中活跃起来,受到各诸侯国统治者的重用。

(4)教育学术领域:学术下移,出现私人讲学。

2.“百家争鸣”是中国历史上第一次思想解放运动

(1)春秋战国时期,诸子百家针对当时社会上和学术上的各种问题,争相发表不同的见解,互相诘难、批驳,展开争论。

(2)诸子百家冲破了礼法束缚,四处游说,促进了文化的觉醒。

INCLUDEPICTURE

"\\\\贾文\\贾文

(f)\\傆文件\\历史人教必修三\\探问题.TIF"

\

MERGEFORMATINET

材料 《全球通史》载:“(东周)的混乱和改革深深地影响了中国思想界,迫使他们重新估价自己的传统,或将其抛弃,或使之适应过渡时期的需要。因而,东周时期是一个思想文化大变动、富有创造力的时期。”

(1)“(东周)的混乱和改革”的表现是什么?

答案 王室衰微,诸侯争霸。各国改革,如管仲改革、商鞅变法等。

(2)“思想文化大变动”指的是什么?

答案 出现“百家争鸣”的局面。

INCLUDEPICTURE

"\\\\贾文\\贾文

(f)\\傆文件\\历史人教必修三\\教方法.TIF"

\

MERGEFORMATINET

用“一、二、三、四”巧记“百家争鸣”局面的出现

INCLUDEPICTURE

"\\\\贾文\\贾文

(f)\\傆文件\\历史人教必修三\\1A.TIF"

\

MERGEFORMATINET

主题二 春秋战国时期的诸子思想及其影响

1.孔子思想中的人文精神

(1)“仁”的思想有利于建立良好的人际关系,为提倡人文精神提供宽松的社会环境。

(2)“礼”强调社会成员承担相应的权利和义务,有利于培养人的社会责任感和历史使命感。

(3)“有教无类”等教育主张,保证了个性发展,推动了社会成员素质的提高。

2.儒、道、法、墨四大学派的特点

因各学派代表的阶级利益不同,所以其思想也会不同;但都有其存在的价值,都有值得肯定的地方。

(1)儒家:重仁政、礼治和教化。

(2)道家:追求自然、无为。

(3)法家:重法治权谋和变法革新。

(4)墨家:主旨是“兼相爱,交相利”。

3.诸子百家的思想在今天大放异彩

(1)儒家的“仁政”——契合当今的“以德治国”。

(2)法家的法治思想——契合当今的“依法治国”。

(3)孔子的教育思想——契合当今的全民教育、素质教育、职业教育等。

(4)墨家的“兼爱”“非攻”——契合当今的平等博爱、热爱和平、反对战争。

INCLUDEPICTURE

"\\\\贾文\\贾文

(f)\\傆文件\\历史人教必修三\\探问题.TIF"

\

MERGEFORMATINET

材料一 子曰:“如有王者,必世而后仁。”

子曰:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共(拱)之。”——《论语》

材料二 入国,必择务而从事焉。国家昏乱,则语之尚贤、尚同;国家贫,则语之节用、节葬;国家熹音湛湎,则语之非乐、非命;国家淫僻无礼,则语之尊天、事鬼;国家务夺侵凌,即语之兼爱、非攻。——墨子

(1)孔子和墨子主张的“爱”是否一致?说明理由。为什么战国时期,墨子的思想不被统治者重视?

答案 ①不一致。孔子的“爱”是以血缘关系为基础,有等级差别;墨子的“爱”是没有等级差别的。②墨子的思想代表下层劳动群众特别是手工业者的利益,不符合战国时期社会变革的需要,故不被统治者重视。

材料三 太上(统治的最高境界),不知有之(人民并不感觉到统治者的存在);其次,亲而誉之;其次侮之……悠兮其贵言。功成事遂,百姓皆谓自然。——老子

(2)材料中体现了怎样的治国主张?对此你如何评价。

答案 ①“无为而治”的治国主张。

②老子主张顺应天意(自然)、顺应人性,自然而然地治理国家,以无为而达到有为的目的,在当时春秋战国时期割据混战的局面下是消极的思想;在封建王朝刚建立初期,以此为指导思想的休养生息政策,有利于社会经济的恢复和发展。

材料四 夫严刑者,民之所畏也;重罚者,民之所恶也。故圣人陈其所畏以禁其邪,设其所恶以防其奸,是以国安而暴乱不起。——《韩非子》

(3)根据材料一、四归纳孔子与韩非子的主张在目的上的相同之处和方式途径上的不同点。

答案 同:都为统治阶级提供治国方案。

异:孔子主张以德治国,韩非子主张以法治国。

(4)假如你是一位战国时期的君主,你会采用哪一家的学说?说出你选择的理由。

答案 ①法家。

②原因:a.法家主张社会不断发展变化,需要变革创新,为战国时期的改革变法提供了理论依据;b.法家建立君主专制中央集权国家的主张既能适应战国时期趋向统一的社会形势,也能顺应君主的个人要求。

INCLUDEPICTURE

"\\\\贾文\\贾文

(f)\\傆文件\\历史人教必修三\\教方法a.TIF"

\

MERGEFORMATINET

1.表格法理解孔子、孟子、荀子思想的异同

项目

孔子

孟子

荀子

同

仁、德思想

爱人

仁政

仁义

民本思想

为政以德

民贵君轻

君舟民水

异

人性论

性相近

性善论

性恶论

2.巧记诸子百家思想

兼爱非攻贤被尚,爱人不分民与王

民贵君轻仁主张,政在得民桀纣亡

人定胜天荀思想,唯心哲学我老庄

窃钩窃国不一样,改革集权法主张

韩非思想放光芒,诸子文章各有长

INCLUDEPICTURE

"\\\\贾文\\贾文

(f)\\傆文件\\历史人教必修三\\当堂检测.TIF"

\

MERGEFORMATINET

1.春秋战国时期的“百家争鸣”,就其性质而言,它是中国历史上一场( )

A.政治运动

B.启蒙运动

C.思想文化运动

D.思想解放运动

答案 D

解析 “百家争鸣”发生在思想文化领域,排除A项。诸子百家中思想各异、流派纷呈,排除B项。C项过于笼统,不能体现流派纷呈、“争鸣”的特点,故可排除。

2.春秋战国时期,认为“行仁政而王,莫之能御也”的思想家属于( )

A.道家

B.儒家

C.法家

D.墨家

答案 B

解析 “行仁政而王,莫之能御也”出自《孟子·公孙丑上》,意思是统治者若真能行仁政,将无敌于天下。故B项正确。

3.某班同学在编写“诸子百家论治国”的历史短剧时,为扮演孟子的同学所设计的台词应是( )

A.“兼爱非攻,互助互爱”

B.“民贵君轻,社稷次之”

C.“为政以德,爱惜民力”

D.“以法治国,中央集权”

答案 B

解析 A项是墨家的主张,C项是孔子的主张,D项是法家的主张。

4.为响应党中央厉行节约的号召,许多学校加入到反对“舌尖上的浪费”的“光盘行动”中。早在战国时期,某一思想流派在提出“兼爱”、“非攻”的同时,就倡导“节俭”、“节用”。该思想流派的创始人是( )

A.老子

B.墨子

C.荀子

D.韩非子

答案 B

解析 战国时期的墨子宣扬“兼爱”、“非攻”,提倡节俭,反对奢侈浪费。故本题正确选项为B。

5.“文王行仁义而王天下,偃王行仁义而丧其国,是仁义用于古而不用于今也。故曰:‘世异则事异’。”这段话反映了( )

A.孟子的“仁政”学说

B.墨子的“兼爱”思想

C.韩非子的变法革新主张

D.庄子的“齐物”观点

答案 C

解析 “世异则事异”是论点,“文王行仁义而王天下,偃王行仁义而丧其国,是仁义用于古而不用于今也。”是论据,论点体现了法家的改革观。

6.阅读下面春秋战国时期思想家的言论:

材料一 道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。

材料二 古者圣王之为政,列德而尚贤……自贵且智者为政乎愚且贱者则治,自愚且贱者为政乎贵且智者则乱,是以尚贤之为政本也。

材料三 不尚贤,使民不争……大道废,存仁义……法令滋章,盗贼多有。故圣人云:“我无为而民自化,我好静而民自正,我无事而民自富,我无欲而民自朴。”

材料四 夫严刑者,民之所畏也;重罚者,民之所恶也。故圣人陈其所畏以禁其邪,设其所恶以防其奸,是以国安而暴乱不起。吾以是明仁义爱惠之不足用,而严刑重罚之可以治国也。——《中国通史参考资料》

请回答:

(1)以上言论都围绕着什么中心问题?各材料所提主张的核心是什么?

(2)为什么在同一问题上,当时社会出现了各种不同的主张?

(3)上面的主张哪种对当时的影响最大?原因是什么?上面的主张哪种对后世影响最大?

答案 (1)围绕的中心问题:如何治理国家才能巩固统治。材料一主张用“德”和“礼”;材料二主张尚贤;材料三主张无为;材料四主张严刑重罚。

(2)社会大变革时期;代表不同阶层的士人提出不同主张。

(3)材料四严刑重罚的主张,因为适应了新兴地主阶级的需要,有利于中央集权制度的形成。材料一的主张。

解析 本题通过“如何治理国家”这一论题,考查了不同学派对此的观点,解题的关键在于熟记各个学派的基本思想主张。同时还要注意:一要结合时代背景去理解和分析各派所持思想观点的原因,二要理解“社会存在决定社会意识,社会意识是社会存在的反映”的基本观点。

INCLUDEPICTURE

"\\\\贾文\\贾文

(f)\\傆文件\\历史人教必修三\\分层训练.TIF"

\

MERGEFORMATINET

基础巩固

1.孔子主张“克己复礼为仁”,他所指的“礼”是指( )

A.周礼

B.和谐的人际关系

C.礼貌待人

D.封建社会的统治秩序

答案 A

解析 “克己复礼为仁”指儒家提倡约束自己,使每件事都归于(遵循)周礼。本题容易错选为D项,孔子的思想代表的是奴隶主阶级的利益。

2.孔子政治主张中的核心内容在其教育思想上的最主要体现是( )

A.“中庸之道”

B.有教无类

C.因材施教

D.创办私学

答案 B

解析 “仁”是孔子政治主张的核心,分析各选项,正确的应是B项“有教无类”,认为不分贫富贵贱,人人都有受教育的资格,打破了贵族垄断文化教育的局面。

3.儒家学说中蕴含着丰富的人文主义思想。以下言论能体现这一思想的是( )

A.“君君、臣臣、父父、子子”

B.“天理人欲,不容并立”

C.“民为贵,社稷次之,君为轻”

D.“是非之心,不虑而知,不学而能,所谓‘良知’也”

答案 C

解析 “民为贵”体现了人文主义思想;“君君、臣臣、父父、子子”有浓重的等级观念,A项显然不符合题意;“天理人欲,不容并立”就是要“存天理,灭人欲”,B项不符合题意;D项反映了心学的“致良知”思想,也不符合题意。

4.某班同学在对孟子和荀子的思想进行比较时,提出了以下观点,其中明显不正确的是( )

A.二人所代表的阶级利益相同

B.二人都推崇孔子“仁”的思想

C.二人对人性的理解高度一致

D.二人的主张都体现了“民本”思想

答案 C

解析 孟子认为人性“善”,荀子认为人性“恶”。因此,C项的叙述是不正确的。

5.提出“祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏”这一观点的思想家还主张( )

A.民贵君轻

B.无为而治

C.以法治国

D.兼爱非攻

答案 B

解析 根据题干提供的信息和所学史实可知,该观点是春秋时期著名思想家老子的辩证法思想,老子在政治上主张“无为而治”。所以此题正确选项是B项。

6.韩非子主张“法不阿贵”“以法为本”。对他这种思想理解不正确的是( )

A.仍有一定的现实意义

B.与当今依法治国有本质的区别

C.符合当时社会发展的潮流

D.强调法律的至高无上地位

答案 D

解析 韩非子的主张是建立在君主专制中央集权之上的,故君权高于法权。

能力提升

7.“暴其民甚,则身弑国亡;不甚,则身危国削。”这一主张属于( )

A.儒家

B.道家

C.法家

D.墨家

答案 A

解析 题干材料的大致意思是:对百姓残暴太厉害,就会自身被杀、国家灭亡;即使不太厉害,也会自身危险、国家削弱。这是孟子的仁政思想,故A项正确。

8.墨子主张“有能则举之,高予之爵,重予之禄”,反对“骨肉之亲无故富贵”。这表达了手工业者( )

A.怀念“小国寡民”的社会

B.要求提高政治地位的愿望

C.要求建立政令统一的中央政权

D.要求为新兴地主阶级选拔人才

答案 B

解析 题干中两句引文的大意是:百姓中有才能的,就举荐他们为官,授予厚禄;君主的亲属没有功劳的不能获得富贵。因此引文体现了墨子“尚贤”的思想,说明希望提高自己政治地位的主张。A项为道家思想,C、D两项为法家思想。

9.阅读下列材料:

材料一 孔子仁学产生在早期宗法制崩溃、氏族统治体系彻底瓦解时期,它无疑带有那个时代氏族贵族的深重烙印……自原始巫史文化(礼仪)崩溃以后,孔子是提出这种新的模式的第一人。尽管不一定自觉意识到,但建立在血缘基础上,以“人情味”(社会性)的亲子之爱为辐射核心扩展为对外的人道主义和对内的理想人格,它确乎构成了一个具有实践性格而不待外求的心理模式。孔子通过教诲学生,“删定”诗书,使这个模式产生了社会影响,并日益渗透在广大人们的生活、关系、习惯、风俗、行为方式和思维方式中,通过传播、熏陶和教育,在时空中蔓延开来……它终于成为汉民族的一种无意识的集体原型现象,构成了一种民族性的文化——心理结构。——李泽厚《中国古代思想史论》

材料二 故失道而后德。失德而后仁。失仁而后义。失义而后礼。夫礼者忠信之薄而乱之首。——《老子·第38章》

材料三 孔子学院在全球开设的速度,引发了世人包括中国人自己的惊奇。在不到两年的时间里,全球新增100多所孔子学院,覆盖了50多个国家和地区。从“2013年度孔子学院奖学金项目工作会”上获悉,据最新数据统计,目前已有410所“孔子学院”在110个国家“开花结果”,同时,还有74个国家的266个机构在排队申办孔子学院。——中国国家汉语国际推广领导小组办公室

请回答:

(1)依据材料一,概述孔学产生的时代背景、主要内容、传播方式和历史地位。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出老子反对仁义礼乐的理由是什么?与之相对应的治国理念是什么?

(3)结合材料三和所学知识,说明孔子学院在全球广泛开设对中国和世界的发展产生了哪些积极影响?

答案 (1)时代背景:奴隶制崩溃。

主要内容:仁;礼;实用;中庸。

传播方式:办私学,编删诗书为教材,教导学生。

地位:中华民族文化的标志(或代名词)。

(2)理由:仁义礼乐是道德失落后的无奈选择;礼乐制度维护了等级制,是社会动乱的根源。

治国理念:顺应自然,无为而治。

(3)积极影响:有利于中国国际地位的进一步提高,有利于中国文化在全球的广泛传播,有利于当前和谐世界的构建。

解析 第(1)问,“背景”根据题干中“孔子仁学产生在早期宗法制崩溃、氏族统治体系彻底瓦解时期”归纳;“主要内容”根据“仁学”“礼”“实践性格而不待外求的心理模式”“中庸”等回答;“传播方式”根据孔子生平的相关史实回答;“历史地位”根据“构成了一种民族性的文化——心理结构”分析。第(2)问从材料中归结理由:是道德失落后的选择,是社会动乱的根源。治国理念根据所学知识可知是无为而治,顺应自然。第(3)问考查儒学在现代社会对中国和世界的影响,据史实回答即可。

INCLUDEPICTURE

"\\\\贾文\\贾文

(f)\\傆文件\\历史人教必修三\\教材问题解答1.tif"

\

MERGEFORMATINET

学思之窗

提示 ①孔子、孟子、荀子都是儒家思想的代表人物,他们的基本思想主张是一致的,但在对人性的认识方面却大相径庭,这反映出思想认识的复杂性。②“人性”本身并没有绝对的善恶之分。③思想认识的“相同”与“不同”是相对的。

探究学习总结

一、本课测评

提示 ①经济上:井田制瓦解,土地私有制逐渐发展;

②政治上:周王室衰微,士大夫崛起;③阶级关系上:士在社会、政治活动中活跃起来,受到各诸侯国统治者的重用;④意识形态和文化领域:学术下移,出现私人讲学。

二、学习延伸

提示 ①前两句是孔子的言论,都体现了孔子“仁”的思想,对孔子来说“仁”是衡量一个人的基本标准,是最根本的道德规范。②是孟子的言论,体现了孟子的“性本善”。③是荀子的言论,表明荀子的“性恶论”,虽然认为人性有恶的一面,但实际仍主张弃恶扬善。

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术