第3课 宋明理学 同步练习(含答案解析) (1)

文档属性

| 名称 | 第3课 宋明理学 同步练习(含答案解析) (1) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 706.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-08-11 08:37:09 | ||

图片预览

文档简介

第3课

宋明理学

同步练习

1.有人问程颐:“寡妇贫苦无依,能不能再嫁?”他断然回答:“绝对不能。有人怕冻死饿死,才用饥寒作借口。饿死事小,失节事大。”这种蔑视他人幸福的观念源于理学提倡的

( )

A.为天地立心,为生民立命

B.道不行,百世无善治

C.存天理,灭人欲

D.致良知,愚夫愚妇与圣人同

解析:“二程”提出“存天理,灭人欲”,认为理是世界的本原,但被后天的欲望所蒙弊。体现了儒家的伦理道德,在人身上就是人性。

答案:C

2.(福建四校模拟)朱熹的父亲朱松曾请人算命,卜者说:“富也只如此,贵也只如此,生个小孩儿,便是孔夫子。”这个传说有可能是后人附会的,但有人说把朱熹比喻成“孔夫子”是有一定道理的,这是因为

( )

A.朱熹是教育家,也被奉为“圣人”

B.朱熹的为人处世、思想品德类似于孔子

C.朱熹继承并发展了儒家学说

D.由于朱熹的努力,儒学成为封建社会的主流思想

解析:本题以有关朱熹的历史传说为背景材料,创设有关儒家思想发展过程的问题情境,考查学生获取和解读信息,辨别历史事实和历史解释的能力。把朱熹比喻成孔子,主要指朱熹继承并发展了孔子的儒家学说,建立了庞大而严密的理学体系,对儒家思想的成熟作出了巨大贡献。朱熹没有被奉为“圣人”,A项错误。说为人处世和思想品德类似于孔子也有些牵强,B项不对。西汉董仲舒时儒学就确立了在封建社会的主流地位,D项所述有误。

答案:C

3.朱熹《观书有感》诗曰:“半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊,问渠哪得清如许,为有源头活水来。”这首诗反映了朱熹

( )

A.对家乡的无限热爱

B.因愤世嫉俗而消极避世

C.主张以灵活的态度把各种学说容纳到儒家思想中

D.寻求闲情雅趣的生活主题

解析:本题主要考查理解分析历史材料的能力。抓住朱熹在思想上的贡献去理解诗的含义。

答案:C

4.清人戴震说:“酷吏以法杀人,后儒以理杀人……死于理,其谁怜之。”这表明

( )

A.理学有百害而无一利

B.儒学家惨无人道

C.理学有消极影响

D.理学重视主观意志力量

解析:本题旨在考查对理学的正确评价,从材料来看,说明了理学的消极影响,即它压抑、扼杀了人们的自然欲求。A、B两项表述错误,D项与题干不符。

答案:C

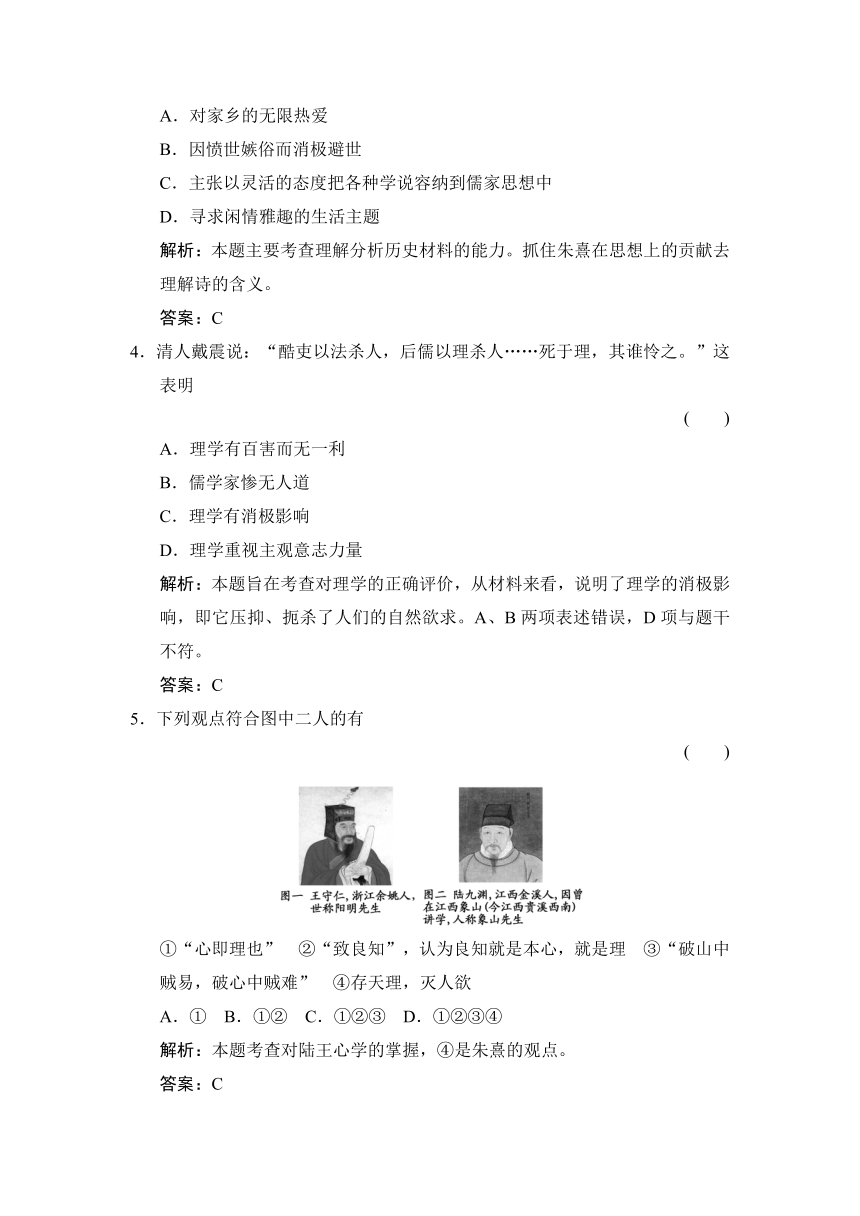

5.下列观点符合图中二人的有

( )

①“心即理也” ②“致良知”,认为良知就是本心,就是理 ③“破山中贼易,破心中贼难” ④存天理,灭人欲

A.①

B.①②

C.①②③

D.①②③④

解析:本题考查对陆王心学的掌握,④是朱熹的观点。

答案:C

6.“智者不能无过为喜,人之大德在于改过,作一新人。”王阳明这句话的主要意思是( )

A.勉励人谨言慎行,避免犯错

B.说明人非圣贤,孰能无过

C.指出智者以有过为喜,以重生为荣

D.强调知过改过,日新月异的重要性

解析:仔细阅读材料,分析概括王阳明的话可知其强调知过改过,日新月异的重要性。

答案:D

7.五四时期进步的思想家把李贽当作反孔的先驱。冯元仲称赞他“手辟洪蒙破混茫,浪翻古今是非场。通身是胆通身识,死后名多道益彰”。以下观点哪一项最有可能是他的主张?

( )

A.民为贵,社稷次之,君为轻

B.虽孔夫子亦庸众人类也

C.保天下者,匹夫之贱,与有责焉

D.饿死事小,失节事大

解析:A项是孟子的主张,C项是顾炎武的主张,D项是程颐的主张。李贽认为孔子不是天生圣人,因此选B项。

答案:B

8.李贽说:“有好女子便立家,何必男儿?”对此理解正确的是

( )

①提倡男女平等 ②实际否定“三纲五常” ③当时男尊女卑思想依然严重 ④有利于思想解放

A.①②③

B.①③④

C.②③④

D.①②③④

解析:明代后期,程朱理学严重束缚人的个性发展。“三纲五常”阻碍社会发展,李贽对此加以鞭挞,提出男女平等的观点,推动了人们的思想解放。

答案:D

9.黄宗羲认为:“然则其(封建国家)所谓法者,一家之法,而非天下之法也。……即论者谓有治人无治法,吾以谓有治法而后有治人。”黄宗羲思想的核心是

( )

A.建立一家之法

B.法律是由人来决定的

C.反对君主制,实行法治

D.建立君主立宪制

解析:根据材料中的信息“……有治法而后有治人”可以看出其法治思想,从材料看他反对一家之法和君主专制,但他还未提出变革政治制度的主张。

答案:C

10.(浙江五校模拟)人们总是希望有一个“好皇帝”,依靠他拯救众生。因此,在中国封建制社会中,皇帝及皇权的长期统治便凝聚成对皇帝敬畏的世俗宗教意识。农民战争并不反对这种意识,企图用一个“明君”去代替“暴君”。开始对这种看法提出质疑的是

( )

A.董仲舒

B.朱熹

C.黄宗羲

D.王阳明

解析:从材料中提取信息可知,农民没有意识到君主专制的危害,只是寄希望于一个好皇帝,来拯救众生。黄宗羲认为“为天下之大害者,君而已矣”,呼吁废除君主专制,对农民的看法提出质疑。

答案:C

11.(连云港模拟)儒家思想是中华民族宝贵的精神财富,也是世界文明史上极为重要的组成部分。在历史的长河中,有无数先哲曾留下若干睿智的言论。下列人物组合与表中引文顺序完全吻合的是

( )

甲:“亲吾父以及人之父,以及天下人之父”,要“视天下为一家,中国犹一人”。乙:“工、商皆民生之本”,“天下为主,君为客”。丙:“邪辟之说灭息,然后统纪可一,而法度可明,民知所从矣。”丁:“保天下者,匹夫之贱,与有责焉”。A.朱熹、王夫之、顾炎武、黄宗羲

B.程颐、朱熹、李贽、黄宗羲

C.王阳明、黄宗羲、董仲舒、顾炎武

D.王夫之、程颢、王阳明、顾炎武

解析:甲体现了理学的注重品德,强调了人的社会责任和历史使命;乙体现了黄宗羲“工商皆本”的思想;丙体现了董仲舒的“大一统”思想;丁体现了顾炎武的“天下兴亡,匹夫有责”的思想。

答案:C

12.(日照模拟)17世纪中国出现的顾炎武、黄宗羲、王夫之三位思想家的思想实质是( )

A.宋明理学的深化和发展

B.资产阶级民主思想的兴起

C.对儒家思想的全面否定和批判

D.儒家思想在新的历史条件下的发展

解析:本题旨在考查学生的理解能力。明末清初的三位进步思想家对传统儒家思想进行批判和继承,是对儒学的反思,其实质是儒家思想与时俱进,在新的历史条件下的发展。

答案:D

二、非选择题(本大题共2小题,40分)

13.(20分)山东是儒家思想的发源地。孔子开创的儒家思想,博大精深,影响深远。根据相关材料,结合所学知识完成下列问题。

材料一 守旧而维新、复古而开明,这样一种二重性的立场,使得儒家学说能够在维护礼教伦常的前提下,一手伸向过去、一手指向未来,在正在消逝的贵族分封制宗法社会和方兴的大一统国家之间架起了桥梁。这就是为什么儒学在当时能够成为“显学”,以及虽然于变革动荡的形势下显得迂阔难行,而到新社会秩序巩固后又被捧上独尊地位的原因。

——张岱年等《中国文化概论》

材料二 朱熹认为:“一事不穷,则阙了一事道理;一物不格,则阙了一物道理。”王守仁认为:“心即理”,“知行合一”,“致良知为圣人教人第一义”。

材料三 黄宗羲认为:“世儒不察,以工商为末,妄议抑之”;顾炎武提出要因地制宜,振兴工商业;黄宗羲在《原君》中宣称皇帝乃是“天下之大害”;明末清初的思想家们主张为学应求务实,应关乎国计民生,致力于社会变革,并身体力行。

(1)阅读材料一,结合所学知识,概括指出儒家思想在西汉取得独尊地位的原因。(8分)

(2)依据材料二说明朱熹和王守仁关于贯通明理的途径有何差别?试指出两者所属的哲学流派。(6分)

(3)明清时期,儒家思想发展到新的阶段,其最突出的思想主张是什么?结合材料三概括指出这种思想主张在政治、经济和学术方面的具体表现。(6分)

解析:对本题考生对第(1)问的要点需要更明确些,对第(3)问中前后设问的层次性和逻辑性把握要精确,如最突出的思想主张与表现,思想主张应属于总括性的。解答本题首先要把握儒学的阶段特征,其次要把材料信息与所学知识建立有机联系,再次对于思想文化的掌握应遵循一个规律:即一定时期的思想是一定时期政治、经济的反映,做题时要分析政治、经济与思想间的内在关系。

答案:(1)原因:儒家思想的二重性,即:在维护封建礼教伦常的同时,又有发展创新的特点,易于社会各阶层接受;董仲舒对儒家学说的改造和发展;西汉加强中央集权的需要,汉武帝的接纳与强力推行。

(2)朱熹:主张“格物致知”,即通过实践、学习明事理;王守仁主张“致良知”,即通过自我反思,回复良知。哲学流派:朱熹是客观唯心主义,王守仁是主观唯心主义。

(3)思想主张:经世致用。表现:政治上,批判君主专制;经济上,主张“工商皆本”;学术上,主张学以致用。

14.(20分)阅读下列材料:

材料一 ……是以赏莫如厚而信,使民利之;罚莫如重而必,使民畏之;法莫如一而固,使民知之。故主施赏不迁,行诛无赦,誉辅其赏,毁随其罚,则贤不肖俱尽其力矣。

——《韩非子》

材料二 春秋大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统,法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进,邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——董仲舒《春秋繁露》

材料三 凡天下无地而得安宁者,为君也。是以其未得之也,屠毒天下之肝脑,离散天下之子女,以博我一人之产业,曾不惨然,曰我固为子孙创业也。其既得之也,敲剥天下之骨髓,离散天下之子女,以奉我一人之淫乐,视为当然,曰此我产业之花息也。然则为天下之大害者,君而已矣!

——黄宗羲《明夷待访录》

请回答:

(1)三位思想家各处于什么时代?(3分)

(2)三段材料反映的政治观点有何不同?分别产生了什么影响?(10分)

(3)材料一、材料二和材料三有什么本质上的差别?为什么会有这种差别?(7分)

解析:本题旨在考查从材料中提取信息和分析比较历史事实的能力。韩非子、董仲舒、黄宗羲的思想各不相同,具有明显的时代特色。分析此材料时,注意在特定历史条件下分析处理问题的原则。

答案:(1)战国、西汉、明末清初。

(2)①韩非子主张法治。他的思想有利于君主专制统治的建立。②董仲舒提出大一统思想,主张“罢黜百家,独尊儒术”。他的思想有利于巩固专制主义中央集权。③黄宗羲反对君主专制。他的思想对君主专制制度造成了强烈的冲击。

(3)韩非子、董仲舒的思想是为封建君主专制服务的;黄宗羲的思想体现了反封建的民主思想。原因:前者处于封建社会的形成和发展时期,后者处于封建社会的衰落时期。

宋明理学

同步练习

1.有人问程颐:“寡妇贫苦无依,能不能再嫁?”他断然回答:“绝对不能。有人怕冻死饿死,才用饥寒作借口。饿死事小,失节事大。”这种蔑视他人幸福的观念源于理学提倡的

( )

A.为天地立心,为生民立命

B.道不行,百世无善治

C.存天理,灭人欲

D.致良知,愚夫愚妇与圣人同

解析:“二程”提出“存天理,灭人欲”,认为理是世界的本原,但被后天的欲望所蒙弊。体现了儒家的伦理道德,在人身上就是人性。

答案:C

2.(福建四校模拟)朱熹的父亲朱松曾请人算命,卜者说:“富也只如此,贵也只如此,生个小孩儿,便是孔夫子。”这个传说有可能是后人附会的,但有人说把朱熹比喻成“孔夫子”是有一定道理的,这是因为

( )

A.朱熹是教育家,也被奉为“圣人”

B.朱熹的为人处世、思想品德类似于孔子

C.朱熹继承并发展了儒家学说

D.由于朱熹的努力,儒学成为封建社会的主流思想

解析:本题以有关朱熹的历史传说为背景材料,创设有关儒家思想发展过程的问题情境,考查学生获取和解读信息,辨别历史事实和历史解释的能力。把朱熹比喻成孔子,主要指朱熹继承并发展了孔子的儒家学说,建立了庞大而严密的理学体系,对儒家思想的成熟作出了巨大贡献。朱熹没有被奉为“圣人”,A项错误。说为人处世和思想品德类似于孔子也有些牵强,B项不对。西汉董仲舒时儒学就确立了在封建社会的主流地位,D项所述有误。

答案:C

3.朱熹《观书有感》诗曰:“半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊,问渠哪得清如许,为有源头活水来。”这首诗反映了朱熹

( )

A.对家乡的无限热爱

B.因愤世嫉俗而消极避世

C.主张以灵活的态度把各种学说容纳到儒家思想中

D.寻求闲情雅趣的生活主题

解析:本题主要考查理解分析历史材料的能力。抓住朱熹在思想上的贡献去理解诗的含义。

答案:C

4.清人戴震说:“酷吏以法杀人,后儒以理杀人……死于理,其谁怜之。”这表明

( )

A.理学有百害而无一利

B.儒学家惨无人道

C.理学有消极影响

D.理学重视主观意志力量

解析:本题旨在考查对理学的正确评价,从材料来看,说明了理学的消极影响,即它压抑、扼杀了人们的自然欲求。A、B两项表述错误,D项与题干不符。

答案:C

5.下列观点符合图中二人的有

( )

①“心即理也” ②“致良知”,认为良知就是本心,就是理 ③“破山中贼易,破心中贼难” ④存天理,灭人欲

A.①

B.①②

C.①②③

D.①②③④

解析:本题考查对陆王心学的掌握,④是朱熹的观点。

答案:C

6.“智者不能无过为喜,人之大德在于改过,作一新人。”王阳明这句话的主要意思是( )

A.勉励人谨言慎行,避免犯错

B.说明人非圣贤,孰能无过

C.指出智者以有过为喜,以重生为荣

D.强调知过改过,日新月异的重要性

解析:仔细阅读材料,分析概括王阳明的话可知其强调知过改过,日新月异的重要性。

答案:D

7.五四时期进步的思想家把李贽当作反孔的先驱。冯元仲称赞他“手辟洪蒙破混茫,浪翻古今是非场。通身是胆通身识,死后名多道益彰”。以下观点哪一项最有可能是他的主张?

( )

A.民为贵,社稷次之,君为轻

B.虽孔夫子亦庸众人类也

C.保天下者,匹夫之贱,与有责焉

D.饿死事小,失节事大

解析:A项是孟子的主张,C项是顾炎武的主张,D项是程颐的主张。李贽认为孔子不是天生圣人,因此选B项。

答案:B

8.李贽说:“有好女子便立家,何必男儿?”对此理解正确的是

( )

①提倡男女平等 ②实际否定“三纲五常” ③当时男尊女卑思想依然严重 ④有利于思想解放

A.①②③

B.①③④

C.②③④

D.①②③④

解析:明代后期,程朱理学严重束缚人的个性发展。“三纲五常”阻碍社会发展,李贽对此加以鞭挞,提出男女平等的观点,推动了人们的思想解放。

答案:D

9.黄宗羲认为:“然则其(封建国家)所谓法者,一家之法,而非天下之法也。……即论者谓有治人无治法,吾以谓有治法而后有治人。”黄宗羲思想的核心是

( )

A.建立一家之法

B.法律是由人来决定的

C.反对君主制,实行法治

D.建立君主立宪制

解析:根据材料中的信息“……有治法而后有治人”可以看出其法治思想,从材料看他反对一家之法和君主专制,但他还未提出变革政治制度的主张。

答案:C

10.(浙江五校模拟)人们总是希望有一个“好皇帝”,依靠他拯救众生。因此,在中国封建制社会中,皇帝及皇权的长期统治便凝聚成对皇帝敬畏的世俗宗教意识。农民战争并不反对这种意识,企图用一个“明君”去代替“暴君”。开始对这种看法提出质疑的是

( )

A.董仲舒

B.朱熹

C.黄宗羲

D.王阳明

解析:从材料中提取信息可知,农民没有意识到君主专制的危害,只是寄希望于一个好皇帝,来拯救众生。黄宗羲认为“为天下之大害者,君而已矣”,呼吁废除君主专制,对农民的看法提出质疑。

答案:C

11.(连云港模拟)儒家思想是中华民族宝贵的精神财富,也是世界文明史上极为重要的组成部分。在历史的长河中,有无数先哲曾留下若干睿智的言论。下列人物组合与表中引文顺序完全吻合的是

( )

甲:“亲吾父以及人之父,以及天下人之父”,要“视天下为一家,中国犹一人”。乙:“工、商皆民生之本”,“天下为主,君为客”。丙:“邪辟之说灭息,然后统纪可一,而法度可明,民知所从矣。”丁:“保天下者,匹夫之贱,与有责焉”。A.朱熹、王夫之、顾炎武、黄宗羲

B.程颐、朱熹、李贽、黄宗羲

C.王阳明、黄宗羲、董仲舒、顾炎武

D.王夫之、程颢、王阳明、顾炎武

解析:甲体现了理学的注重品德,强调了人的社会责任和历史使命;乙体现了黄宗羲“工商皆本”的思想;丙体现了董仲舒的“大一统”思想;丁体现了顾炎武的“天下兴亡,匹夫有责”的思想。

答案:C

12.(日照模拟)17世纪中国出现的顾炎武、黄宗羲、王夫之三位思想家的思想实质是( )

A.宋明理学的深化和发展

B.资产阶级民主思想的兴起

C.对儒家思想的全面否定和批判

D.儒家思想在新的历史条件下的发展

解析:本题旨在考查学生的理解能力。明末清初的三位进步思想家对传统儒家思想进行批判和继承,是对儒学的反思,其实质是儒家思想与时俱进,在新的历史条件下的发展。

答案:D

二、非选择题(本大题共2小题,40分)

13.(20分)山东是儒家思想的发源地。孔子开创的儒家思想,博大精深,影响深远。根据相关材料,结合所学知识完成下列问题。

材料一 守旧而维新、复古而开明,这样一种二重性的立场,使得儒家学说能够在维护礼教伦常的前提下,一手伸向过去、一手指向未来,在正在消逝的贵族分封制宗法社会和方兴的大一统国家之间架起了桥梁。这就是为什么儒学在当时能够成为“显学”,以及虽然于变革动荡的形势下显得迂阔难行,而到新社会秩序巩固后又被捧上独尊地位的原因。

——张岱年等《中国文化概论》

材料二 朱熹认为:“一事不穷,则阙了一事道理;一物不格,则阙了一物道理。”王守仁认为:“心即理”,“知行合一”,“致良知为圣人教人第一义”。

材料三 黄宗羲认为:“世儒不察,以工商为末,妄议抑之”;顾炎武提出要因地制宜,振兴工商业;黄宗羲在《原君》中宣称皇帝乃是“天下之大害”;明末清初的思想家们主张为学应求务实,应关乎国计民生,致力于社会变革,并身体力行。

(1)阅读材料一,结合所学知识,概括指出儒家思想在西汉取得独尊地位的原因。(8分)

(2)依据材料二说明朱熹和王守仁关于贯通明理的途径有何差别?试指出两者所属的哲学流派。(6分)

(3)明清时期,儒家思想发展到新的阶段,其最突出的思想主张是什么?结合材料三概括指出这种思想主张在政治、经济和学术方面的具体表现。(6分)

解析:对本题考生对第(1)问的要点需要更明确些,对第(3)问中前后设问的层次性和逻辑性把握要精确,如最突出的思想主张与表现,思想主张应属于总括性的。解答本题首先要把握儒学的阶段特征,其次要把材料信息与所学知识建立有机联系,再次对于思想文化的掌握应遵循一个规律:即一定时期的思想是一定时期政治、经济的反映,做题时要分析政治、经济与思想间的内在关系。

答案:(1)原因:儒家思想的二重性,即:在维护封建礼教伦常的同时,又有发展创新的特点,易于社会各阶层接受;董仲舒对儒家学说的改造和发展;西汉加强中央集权的需要,汉武帝的接纳与强力推行。

(2)朱熹:主张“格物致知”,即通过实践、学习明事理;王守仁主张“致良知”,即通过自我反思,回复良知。哲学流派:朱熹是客观唯心主义,王守仁是主观唯心主义。

(3)思想主张:经世致用。表现:政治上,批判君主专制;经济上,主张“工商皆本”;学术上,主张学以致用。

14.(20分)阅读下列材料:

材料一 ……是以赏莫如厚而信,使民利之;罚莫如重而必,使民畏之;法莫如一而固,使民知之。故主施赏不迁,行诛无赦,誉辅其赏,毁随其罚,则贤不肖俱尽其力矣。

——《韩非子》

材料二 春秋大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统,法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进,邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——董仲舒《春秋繁露》

材料三 凡天下无地而得安宁者,为君也。是以其未得之也,屠毒天下之肝脑,离散天下之子女,以博我一人之产业,曾不惨然,曰我固为子孙创业也。其既得之也,敲剥天下之骨髓,离散天下之子女,以奉我一人之淫乐,视为当然,曰此我产业之花息也。然则为天下之大害者,君而已矣!

——黄宗羲《明夷待访录》

请回答:

(1)三位思想家各处于什么时代?(3分)

(2)三段材料反映的政治观点有何不同?分别产生了什么影响?(10分)

(3)材料一、材料二和材料三有什么本质上的差别?为什么会有这种差别?(7分)

解析:本题旨在考查从材料中提取信息和分析比较历史事实的能力。韩非子、董仲舒、黄宗羲的思想各不相同,具有明显的时代特色。分析此材料时,注意在特定历史条件下分析处理问题的原则。

答案:(1)战国、西汉、明末清初。

(2)①韩非子主张法治。他的思想有利于君主专制统治的建立。②董仲舒提出大一统思想,主张“罢黜百家,独尊儒术”。他的思想有利于巩固专制主义中央集权。③黄宗羲反对君主专制。他的思想对君主专制制度造成了强烈的冲击。

(3)韩非子、董仲舒的思想是为封建君主专制服务的;黄宗羲的思想体现了反封建的民主思想。原因:前者处于封建社会的形成和发展时期,后者处于封建社会的衰落时期。

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术