第1课 夏商制度与西周封建 导学案1

图片预览

文档简介

第一单元

古代中国的中央集权制度

第1课

夏商制度与西周封建

【考纲展示】

(1)商周时期的政治制度

【热点提示】

分封制和宗法制

【知识整合】

一、夏朝:约BC2070禹—BC1600桀,传说时代

尧舜禹(部落联盟首领)→启:传

→

传

,

制

→

制,天下为

→天下为

二、殷商:约BC1600汤—BC1600纣

1.

频繁迁都,王位世袭兄终弟及或父死子继

2.

甲骨文:商王卜辞,

权和

权相结合

3.

内外服制度:内服是王畿,即商王直接控制的区域;外服是附属国(方国部落)管辖的区域。

三、西周:约BC1046武王—BC771幽王

封建制:

1.含义:

周天子把除王畿以外的广大土地和人民分别授予(鲁、燕、晋、卫)、

(齐)、

(宋)等,让他们建立诸侯国,拱卫王室(“封建亲戚,以藩屏周”)。诸侯对周天子尽镇守疆土、随从作战、朝觐述职、交纳贡赋等

,诸侯有再分封、置武装、征赋税等

。

2.影响:

①

极:有利于:

控制地方,扩大疆域,

巩固统治;

②

极:诸侯国有相当大的独立性,中央未集权;后期王室衰微,强国兼并弱国。

宗法制:影响长久深远

1.含义:

用父系

关系的亲疏来维系

等级,家国一体

2.特点:

①

继承制(目的:减少贵族之间纷争)

②形成“周天子—

—

—

”的森严等级;

③

宗和

宗的关系是相对的,既是家族等级关系也是政治隶属关系

制:周礼表示等级制度的典章制度和礼仪规定,维护分封宗法制、防止僭越行为的工具

世卿世禄制:

制,贵族政治

四、东周:春秋战国时期,约BC770—BC221,大变革时代,分封制、宗法制、礼乐制等遭到破坏

1.“礼乐征伐自天子出”

→“礼乐征伐自诸侯出”

→“礼乐征伐自大夫出”:周天子逐渐失去天下共主地位,战国时期各大国国君先后改称“王”,诸侯国中卿大夫强宗崛起(田氏代齐、三家分晋),战争频繁。

2.战国时,各国为富国强兵,纷纷变法:秦国商鞅变法,BC221秦王嬴政建立起大一统的秦朝

【真题再现】

1.(2016上海卷2)有学者认为河南偃师二里头文化遗址是传说中的夏朝都邑。以下考古发现中,最有力的证据是

A.石制农具

B.青铜礼器

C.宫殿遗址

D.家畜遗骨

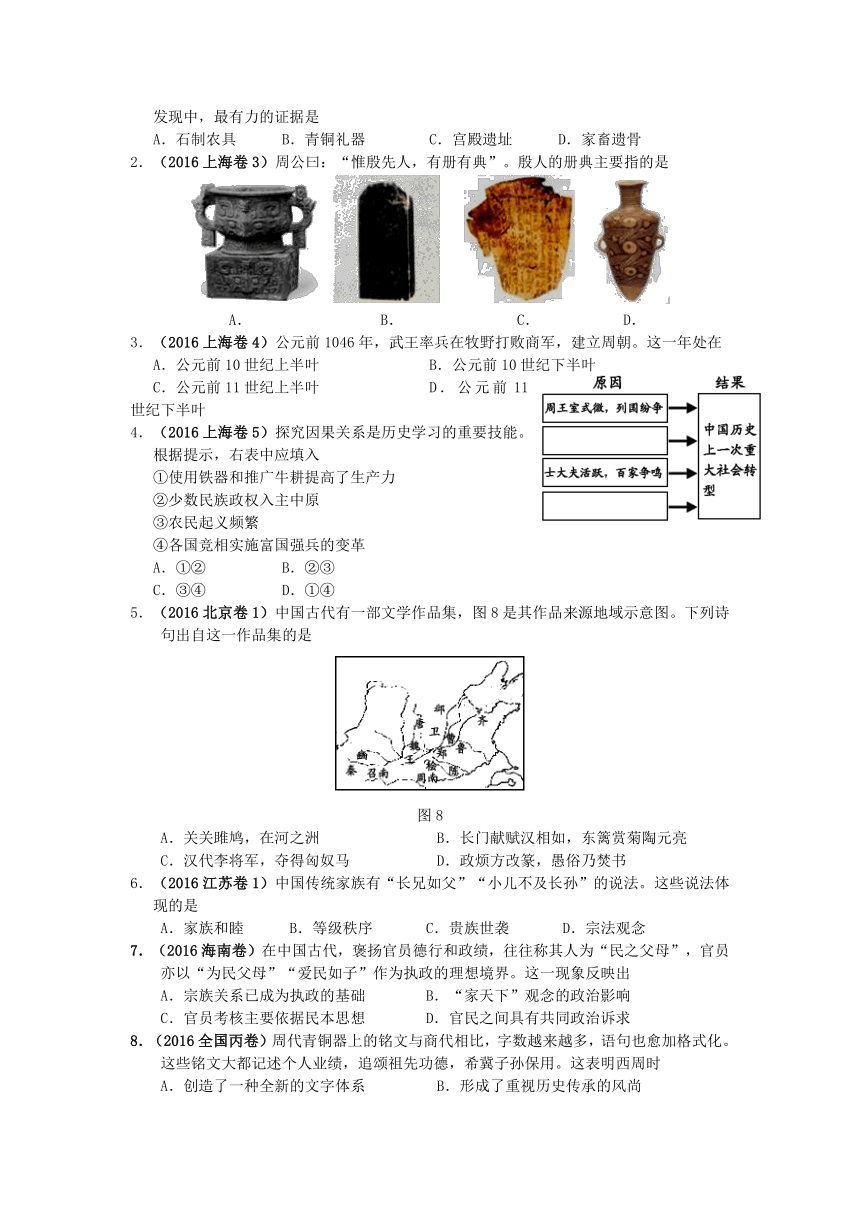

2.(2016上海卷3)周公曰:“惟殷先人,有册有典”。殷人的册典主要指的是

A.

B.

C.

D.

3.(2016上海卷4)公元前1046年,武王率兵在牧野打败商军,建立周朝。这一年处在

A.公元前10世纪上半叶

B.公元前10世纪下半叶

C.公元前11世纪上半叶

D.公元前11世纪下半叶

4.(2016上海卷5)探究因果关系是历史学习的重要技能。根据提示,右表中应填入

①使用铁器和推广牛耕提高了生产力

②少数民族政权入主中原

③农民起义频繁

④各国竞相实施富国强兵的变革

A.①②

B.②③

C.③④

D.①④

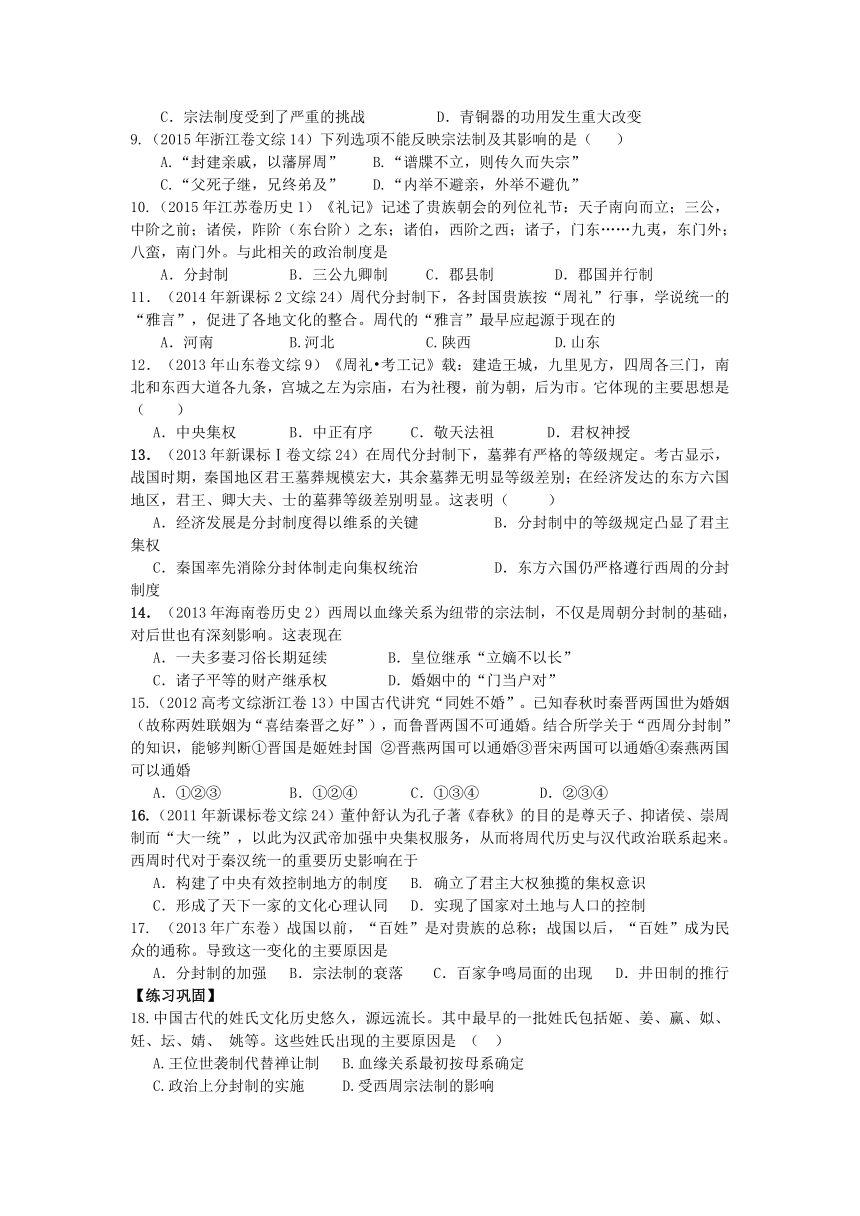

5.(2016北京卷1)中国古代有一部文学作品集,图8是其作品来源地域示意图。下列诗句出自这一作品集的是

图8

A.关关雎鸠,在河之洲

B.长门献赋汉相如,东篱赏菊陶元亮

C.汉代李将军,夺得匈奴马

D.政烦方改篆,愚俗乃焚书

6.(2016江苏卷1)中国传统家族有“长兄如父”“小儿不及长孙”的说法。这些说法体现的是

A.家族和睦

B.等级秩序

C.贵族世袭

D.宗法观念

7.(2016海南卷)在中国古代,褒扬官员德行和政绩,往往称其人为“民之父母”,官员亦以“为民父母”“爱民如子”作为执政的理想境界。这一现象反映出

A.宗族关系已成为执政的基础

B.“家天下”观念的政治影响

C.官员考核主要依据民本思想

D.官民之间具有共同政治诉求

8.(2016全国丙卷)周代青铜器上的铭文与商代相比,字数越来越多,语句也愈加格式化。这些铭文大都记述个人业绩,追颂祖先功德,希冀子孙保用。这表明西周时

A.创造了一种全新的文字体系

B.形成了重视历史传承的风尚

C.宗法制度受到了严重的挑战

D.青铜器的功用发生重大改变

9.(2015年浙江卷文综14)下列选项不能反映宗法制及其影响的是(

)

A.“封建亲戚,以藩屏周”

B.“谱牒不立,则传久而失宗”

C.“父死子继,兄终弟及”

D.“内举不避亲,外举不避仇”

10.(2015年江苏卷历史1)《礼记》记述了贵族朝会的列位礼节:天子南向而立;三公,中阶之前;诸侯,阼阶(东台阶)之东;诸伯,西阶之西;诸子,门东……九夷,东门外;八蛮,南门外。与此相关的政治制度是

A.分封制

B.三公九卿制

C.郡县制

D.郡国并行制

11.(2014年新课标2文综24)周代分封制下,各封国贵族按“周礼”行事,学说统一的“雅言”,促进了各地文化的整合。周代的“雅言”最早应起源于现在的

A.河南

B.河北

C.陕西

D.山东

12.(2013年山东卷文综9)《周礼 考工记》载:建造王城,九里见方,四周各三门,南北和东西大道各九条,宫城之左为宗庙,右为社稷,前为朝,后为市。它体现的主要思想是(

)

A.中央集权

B.中正有序

C.敬天法祖

D.君权神授

13.(2013年新课标Ⅰ卷文综24)在周代分封制下,墓葬有严格的等级规定。考古显示,战国时期,秦国地区君王墓葬规模宏大,其余墓葬无明显等级差别;在经济发达的东方六国地区,君王、卿大夫、士的墓葬等级差别明显。这表明(

)

A.经济发展是分封制度得以维系的关键

B.分封制中的等级规定凸显了君主集权

C.秦国率先消除分封体制走向集权统治

D.东方六国仍严格遵行西周的分封制度

14.(2013年海南卷历史2)西周以血缘关系为纽带的宗法制,不仅是周朝分封制的基础,对后世也有深刻影响。这表现在

A.一夫多妻习俗长期延续

B.皇位继承“立嫡不以长”

C.诸子平等的财产继承权

D.婚姻中的“门当户对”

15.(2012高考文综浙江卷13)中国古代讲究“同姓不婚”。已知春秋时秦晋两国世为婚姻(故称两姓联姻为“喜结秦晋之好”),而鲁晋两国不可通婚。结合所学关于“西周分封制”的知识,能够判断①晋国是姬姓封国

②晋燕两国可以通婚③晋宋两国可以通婚④秦燕两国可以通婚

A.①②③

B.①②④

C.①③④

D.②③④

16.(2011年新课标卷文综24)董仲舒认为孔子著《春秋》的目的是尊天子、抑诸侯、崇周制而“大一统”,以此为汉武帝加强中央集权服务,从而将周代历史与汉代政治联系起来。西周时代对于秦汉统一的重要历史影响在于

A.构建了中央有效控制地方的制度

B.

确立了君主大权独揽的集权意识

C.形成了天下一家的文化心理认同

D.实现了国家对土地与人口的控制

17.

(2013年广东卷)战国以前,“百姓”是对贵族的总称;战国以后,“百姓”成为民众的通称。导致这一变化的主要原因是

A.分封制的加强

B.宗法制的衰落

C.百家争鸣局面的出现

D.井田制的推行

【练习巩固】

18.中国古代的姓氏文化历史悠久,源远流长。其中最早的一批姓氏包括姬、姜、赢、姒、妊、坛、婧、

姚等。这些姓氏出现的主要原因是

(

)

A.王位世袭制代替禅让制

B.血缘关系最初按母系确定

C.政治上分封制的实施

D.受西周宗法制的影响

19.商周时期,耕于梓野的伊尹后来“摄行政于当国,以朝诸侯”;姜太公曾“卖饮于孟津”,后辅佐文王兴盛西周。据此可知当时

A.世官制度已被打破

B.年幼君主大权旁落

C.官员选拔不拘一格

D.天下共主局面形成

20.《诗经》是我国第-部诗歌总集,其所收终诗歌最经孔子编订而成,据此判断以下不可能在

《诗经》

中出现的是

(

)

A.《唐风》

B.《陈风》

C.

《郑风》

D.《赵风

》

21.(2016·河北唐山一模·24)《三字经》写到:“周武王,始诛纣,八百载,最长久。”这里强调的是( )

A.商纣不得人心而武王以德定天下 B.周政治文化的稳定性和延续性

C.周的历史长久是因为实行分封制 D.武王在西周建立过程中的功勋

22.(2016·河北邯郸一模·24)先秦时期的社会管理者通过对节庆时间、场合、仪式的安排等有意或无意地对治下百姓进行管理和教化。夏商周三代的岁时节庆一脉相承,在人们参与节庆活动的过程中,不同地区的人产生了共同的时间观念和时间体验。由此可见,先秦节庆( )

A.束缚了百姓的思想及其生活 B.提升了人们的族群认同

C.宣示了夏商周政权的合法性 D.娱乐性取代了教化功能

23.(2016·甘肃兰州一模·24)“至迟在公元前七世纪的末年,王畿内原邑的人民,便会以‘夫谁非王之亲’自夸”。材料反映出( )

A.“人民”以与周王室联姻为荣 B.分封制疏远了同族同宗的关系

C.王畿内的人比诸侯国的地位高

D.宗法制把王庶子的后裔逐步推向社会下层

1.古代中国的政治制度

中国早期政治制度的特点

【考纲展示】

(1)商周时期的政治制度

【热点提示】

分封制和宗法制

【知识整合】

一、夏朝:约BC2070禹—BC1600桀,传说时代

尧舜禹(部落联盟首领)→启:传

→

传

,

制

→

制,天下为

→天下为

二、殷商:约BC1600汤—BC1600纣

1.

频繁迁都,王位世袭兄终弟及或父死子继

2.

甲骨文:商王卜辞,

权和

权相结合

3.

内外服制度:内服是王畿,即商王直接控制的区域;外服是附属国(方国部落)管辖的区域。

三、西周:约BC1046武王—BC771幽王

封建制:

1.含义:

周天子把除王畿以外的广大土地和人民分别授予(鲁、燕、晋、卫)、

(齐)、

(宋)等,让他们建立诸侯国,拱卫王室(“封建亲戚,以藩屏周”)。诸侯对周天子尽镇守疆土、随从作战、朝觐述职、交纳贡赋等

,诸侯有再分封、置武装、征赋税等

。

2.影响:

①

极:有利于:

控制地方,扩大疆域,

巩固统治;

②

极:诸侯国有相当大的独立性,中央未集权;后期王室衰微,强国兼并弱国。

宗法制:影响长久深远

1.含义:

用父系

关系的亲疏来维系

等级,家国一体

2.特点:

①

继承制(目的:减少贵族之间纷争)

②形成“周天子—

—

—

”的森严等级;

③

宗和

宗的关系是相对的,既是家族等级关系也是政治隶属关系

制:周礼表示等级制度的典章制度和礼仪规定,维护分封宗法制、防止僭越行为的工具

世卿世禄制:

制,贵族政治

四、东周:春秋战国时期,约BC770—BC221,大变革时代,分封制、宗法制、礼乐制等遭到破坏

1.“礼乐征伐自天子出”

→“礼乐征伐自诸侯出”

→“礼乐征伐自大夫出”:周天子逐渐失去天下共主地位,战国时期各大国国君先后改称“王”,诸侯国中卿大夫强宗崛起(田氏代齐、三家分晋),战争频繁。

2.战国时,各国为富国强兵,纷纷变法:秦国商鞅变法,BC221秦王嬴政建立起大一统的秦朝

【真题再现】

1.(2016上海卷2)有学者认为河南偃师二里头文化遗址是传说中的夏朝都邑。以下考古发现中,最有力的证据是

A.石制农具

B.青铜礼器

C.宫殿遗址

D.家畜遗骨

2.(2016上海卷3)周公曰:“惟殷先人,有册有典”。殷人的册典主要指的是

A.

B.

C.

D.

3.(2016上海卷4)公元前1046年,武王率兵在牧野打败商军,建立周朝。这一年处在

A.公元前10世纪上半叶

B.公元前10世纪下半叶

C.公元前11世纪上半叶

D.公元前11世纪下半叶

4.(2016上海卷5)探究因果关系是历史学习的重要技能。根据提示,右表中应填入

①使用铁器和推广牛耕提高了生产力

②少数民族政权入主中原

③农民起义频繁

④各国竞相实施富国强兵的变革

A.①②

B.②③

C.③④

D.①④

5.(2016北京卷1)中国古代有一部文学作品集,图8是其作品来源地域示意图。下列诗句出自这一作品集的是

图8

A.关关雎鸠,在河之洲

B.长门献赋汉相如,东篱赏菊陶元亮

C.汉代李将军,夺得匈奴马

D.政烦方改篆,愚俗乃焚书

6.(2016江苏卷1)中国传统家族有“长兄如父”“小儿不及长孙”的说法。这些说法体现的是

A.家族和睦

B.等级秩序

C.贵族世袭

D.宗法观念

7.(2016海南卷)在中国古代,褒扬官员德行和政绩,往往称其人为“民之父母”,官员亦以“为民父母”“爱民如子”作为执政的理想境界。这一现象反映出

A.宗族关系已成为执政的基础

B.“家天下”观念的政治影响

C.官员考核主要依据民本思想

D.官民之间具有共同政治诉求

8.(2016全国丙卷)周代青铜器上的铭文与商代相比,字数越来越多,语句也愈加格式化。这些铭文大都记述个人业绩,追颂祖先功德,希冀子孙保用。这表明西周时

A.创造了一种全新的文字体系

B.形成了重视历史传承的风尚

C.宗法制度受到了严重的挑战

D.青铜器的功用发生重大改变

9.(2015年浙江卷文综14)下列选项不能反映宗法制及其影响的是(

)

A.“封建亲戚,以藩屏周”

B.“谱牒不立,则传久而失宗”

C.“父死子继,兄终弟及”

D.“内举不避亲,外举不避仇”

10.(2015年江苏卷历史1)《礼记》记述了贵族朝会的列位礼节:天子南向而立;三公,中阶之前;诸侯,阼阶(东台阶)之东;诸伯,西阶之西;诸子,门东……九夷,东门外;八蛮,南门外。与此相关的政治制度是

A.分封制

B.三公九卿制

C.郡县制

D.郡国并行制

11.(2014年新课标2文综24)周代分封制下,各封国贵族按“周礼”行事,学说统一的“雅言”,促进了各地文化的整合。周代的“雅言”最早应起源于现在的

A.河南

B.河北

C.陕西

D.山东

12.(2013年山东卷文综9)《周礼 考工记》载:建造王城,九里见方,四周各三门,南北和东西大道各九条,宫城之左为宗庙,右为社稷,前为朝,后为市。它体现的主要思想是(

)

A.中央集权

B.中正有序

C.敬天法祖

D.君权神授

13.(2013年新课标Ⅰ卷文综24)在周代分封制下,墓葬有严格的等级规定。考古显示,战国时期,秦国地区君王墓葬规模宏大,其余墓葬无明显等级差别;在经济发达的东方六国地区,君王、卿大夫、士的墓葬等级差别明显。这表明(

)

A.经济发展是分封制度得以维系的关键

B.分封制中的等级规定凸显了君主集权

C.秦国率先消除分封体制走向集权统治

D.东方六国仍严格遵行西周的分封制度

14.(2013年海南卷历史2)西周以血缘关系为纽带的宗法制,不仅是周朝分封制的基础,对后世也有深刻影响。这表现在

A.一夫多妻习俗长期延续

B.皇位继承“立嫡不以长”

C.诸子平等的财产继承权

D.婚姻中的“门当户对”

15.(2012高考文综浙江卷13)中国古代讲究“同姓不婚”。已知春秋时秦晋两国世为婚姻(故称两姓联姻为“喜结秦晋之好”),而鲁晋两国不可通婚。结合所学关于“西周分封制”的知识,能够判断①晋国是姬姓封国

②晋燕两国可以通婚③晋宋两国可以通婚④秦燕两国可以通婚

A.①②③

B.①②④

C.①③④

D.②③④

16.(2011年新课标卷文综24)董仲舒认为孔子著《春秋》的目的是尊天子、抑诸侯、崇周制而“大一统”,以此为汉武帝加强中央集权服务,从而将周代历史与汉代政治联系起来。西周时代对于秦汉统一的重要历史影响在于

A.构建了中央有效控制地方的制度

B.

确立了君主大权独揽的集权意识

C.形成了天下一家的文化心理认同

D.实现了国家对土地与人口的控制

17.

(2013年广东卷)战国以前,“百姓”是对贵族的总称;战国以后,“百姓”成为民众的通称。导致这一变化的主要原因是

A.分封制的加强

B.宗法制的衰落

C.百家争鸣局面的出现

D.井田制的推行

【练习巩固】

18.中国古代的姓氏文化历史悠久,源远流长。其中最早的一批姓氏包括姬、姜、赢、姒、妊、坛、婧、

姚等。这些姓氏出现的主要原因是

(

)

A.王位世袭制代替禅让制

B.血缘关系最初按母系确定

C.政治上分封制的实施

D.受西周宗法制的影响

19.商周时期,耕于梓野的伊尹后来“摄行政于当国,以朝诸侯”;姜太公曾“卖饮于孟津”,后辅佐文王兴盛西周。据此可知当时

A.世官制度已被打破

B.年幼君主大权旁落

C.官员选拔不拘一格

D.天下共主局面形成

20.《诗经》是我国第-部诗歌总集,其所收终诗歌最经孔子编订而成,据此判断以下不可能在

《诗经》

中出现的是

(

)

A.《唐风》

B.《陈风》

C.

《郑风》

D.《赵风

》

21.(2016·河北唐山一模·24)《三字经》写到:“周武王,始诛纣,八百载,最长久。”这里强调的是( )

A.商纣不得人心而武王以德定天下 B.周政治文化的稳定性和延续性

C.周的历史长久是因为实行分封制 D.武王在西周建立过程中的功勋

22.(2016·河北邯郸一模·24)先秦时期的社会管理者通过对节庆时间、场合、仪式的安排等有意或无意地对治下百姓进行管理和教化。夏商周三代的岁时节庆一脉相承,在人们参与节庆活动的过程中,不同地区的人产生了共同的时间观念和时间体验。由此可见,先秦节庆( )

A.束缚了百姓的思想及其生活 B.提升了人们的族群认同

C.宣示了夏商周政权的合法性 D.娱乐性取代了教化功能

23.(2016·甘肃兰州一模·24)“至迟在公元前七世纪的末年,王畿内原邑的人民,便会以‘夫谁非王之亲’自夸”。材料反映出( )

A.“人民”以与周王室联姻为荣 B.分封制疏远了同族同宗的关系

C.王畿内的人比诸侯国的地位高

D.宗法制把王庶子的后裔逐步推向社会下层

古代中国的中央集权制度

第1课

夏商制度与西周封建

【考纲展示】

(1)商周时期的政治制度

【热点提示】

分封制和宗法制

【知识整合】

一、夏朝:约BC2070禹—BC1600桀,传说时代

尧舜禹(部落联盟首领)→启:传

→

传

,

制

→

制,天下为

→天下为

二、殷商:约BC1600汤—BC1600纣

1.

频繁迁都,王位世袭兄终弟及或父死子继

2.

甲骨文:商王卜辞,

权和

权相结合

3.

内外服制度:内服是王畿,即商王直接控制的区域;外服是附属国(方国部落)管辖的区域。

三、西周:约BC1046武王—BC771幽王

封建制:

1.含义:

周天子把除王畿以外的广大土地和人民分别授予(鲁、燕、晋、卫)、

(齐)、

(宋)等,让他们建立诸侯国,拱卫王室(“封建亲戚,以藩屏周”)。诸侯对周天子尽镇守疆土、随从作战、朝觐述职、交纳贡赋等

,诸侯有再分封、置武装、征赋税等

。

2.影响:

①

极:有利于:

控制地方,扩大疆域,

巩固统治;

②

极:诸侯国有相当大的独立性,中央未集权;后期王室衰微,强国兼并弱国。

宗法制:影响长久深远

1.含义:

用父系

关系的亲疏来维系

等级,家国一体

2.特点:

①

继承制(目的:减少贵族之间纷争)

②形成“周天子—

—

—

”的森严等级;

③

宗和

宗的关系是相对的,既是家族等级关系也是政治隶属关系

制:周礼表示等级制度的典章制度和礼仪规定,维护分封宗法制、防止僭越行为的工具

世卿世禄制:

制,贵族政治

四、东周:春秋战国时期,约BC770—BC221,大变革时代,分封制、宗法制、礼乐制等遭到破坏

1.“礼乐征伐自天子出”

→“礼乐征伐自诸侯出”

→“礼乐征伐自大夫出”:周天子逐渐失去天下共主地位,战国时期各大国国君先后改称“王”,诸侯国中卿大夫强宗崛起(田氏代齐、三家分晋),战争频繁。

2.战国时,各国为富国强兵,纷纷变法:秦国商鞅变法,BC221秦王嬴政建立起大一统的秦朝

【真题再现】

1.(2016上海卷2)有学者认为河南偃师二里头文化遗址是传说中的夏朝都邑。以下考古发现中,最有力的证据是

A.石制农具

B.青铜礼器

C.宫殿遗址

D.家畜遗骨

2.(2016上海卷3)周公曰:“惟殷先人,有册有典”。殷人的册典主要指的是

A.

B.

C.

D.

3.(2016上海卷4)公元前1046年,武王率兵在牧野打败商军,建立周朝。这一年处在

A.公元前10世纪上半叶

B.公元前10世纪下半叶

C.公元前11世纪上半叶

D.公元前11世纪下半叶

4.(2016上海卷5)探究因果关系是历史学习的重要技能。根据提示,右表中应填入

①使用铁器和推广牛耕提高了生产力

②少数民族政权入主中原

③农民起义频繁

④各国竞相实施富国强兵的变革

A.①②

B.②③

C.③④

D.①④

5.(2016北京卷1)中国古代有一部文学作品集,图8是其作品来源地域示意图。下列诗句出自这一作品集的是

图8

A.关关雎鸠,在河之洲

B.长门献赋汉相如,东篱赏菊陶元亮

C.汉代李将军,夺得匈奴马

D.政烦方改篆,愚俗乃焚书

6.(2016江苏卷1)中国传统家族有“长兄如父”“小儿不及长孙”的说法。这些说法体现的是

A.家族和睦

B.等级秩序

C.贵族世袭

D.宗法观念

7.(2016海南卷)在中国古代,褒扬官员德行和政绩,往往称其人为“民之父母”,官员亦以“为民父母”“爱民如子”作为执政的理想境界。这一现象反映出

A.宗族关系已成为执政的基础

B.“家天下”观念的政治影响

C.官员考核主要依据民本思想

D.官民之间具有共同政治诉求

8.(2016全国丙卷)周代青铜器上的铭文与商代相比,字数越来越多,语句也愈加格式化。这些铭文大都记述个人业绩,追颂祖先功德,希冀子孙保用。这表明西周时

A.创造了一种全新的文字体系

B.形成了重视历史传承的风尚

C.宗法制度受到了严重的挑战

D.青铜器的功用发生重大改变

9.(2015年浙江卷文综14)下列选项不能反映宗法制及其影响的是(

)

A.“封建亲戚,以藩屏周”

B.“谱牒不立,则传久而失宗”

C.“父死子继,兄终弟及”

D.“内举不避亲,外举不避仇”

10.(2015年江苏卷历史1)《礼记》记述了贵族朝会的列位礼节:天子南向而立;三公,中阶之前;诸侯,阼阶(东台阶)之东;诸伯,西阶之西;诸子,门东……九夷,东门外;八蛮,南门外。与此相关的政治制度是

A.分封制

B.三公九卿制

C.郡县制

D.郡国并行制

11.(2014年新课标2文综24)周代分封制下,各封国贵族按“周礼”行事,学说统一的“雅言”,促进了各地文化的整合。周代的“雅言”最早应起源于现在的

A.河南

B.河北

C.陕西

D.山东

12.(2013年山东卷文综9)《周礼 考工记》载:建造王城,九里见方,四周各三门,南北和东西大道各九条,宫城之左为宗庙,右为社稷,前为朝,后为市。它体现的主要思想是(

)

A.中央集权

B.中正有序

C.敬天法祖

D.君权神授

13.(2013年新课标Ⅰ卷文综24)在周代分封制下,墓葬有严格的等级规定。考古显示,战国时期,秦国地区君王墓葬规模宏大,其余墓葬无明显等级差别;在经济发达的东方六国地区,君王、卿大夫、士的墓葬等级差别明显。这表明(

)

A.经济发展是分封制度得以维系的关键

B.分封制中的等级规定凸显了君主集权

C.秦国率先消除分封体制走向集权统治

D.东方六国仍严格遵行西周的分封制度

14.(2013年海南卷历史2)西周以血缘关系为纽带的宗法制,不仅是周朝分封制的基础,对后世也有深刻影响。这表现在

A.一夫多妻习俗长期延续

B.皇位继承“立嫡不以长”

C.诸子平等的财产继承权

D.婚姻中的“门当户对”

15.(2012高考文综浙江卷13)中国古代讲究“同姓不婚”。已知春秋时秦晋两国世为婚姻(故称两姓联姻为“喜结秦晋之好”),而鲁晋两国不可通婚。结合所学关于“西周分封制”的知识,能够判断①晋国是姬姓封国

②晋燕两国可以通婚③晋宋两国可以通婚④秦燕两国可以通婚

A.①②③

B.①②④

C.①③④

D.②③④

16.(2011年新课标卷文综24)董仲舒认为孔子著《春秋》的目的是尊天子、抑诸侯、崇周制而“大一统”,以此为汉武帝加强中央集权服务,从而将周代历史与汉代政治联系起来。西周时代对于秦汉统一的重要历史影响在于

A.构建了中央有效控制地方的制度

B.

确立了君主大权独揽的集权意识

C.形成了天下一家的文化心理认同

D.实现了国家对土地与人口的控制

17.

(2013年广东卷)战国以前,“百姓”是对贵族的总称;战国以后,“百姓”成为民众的通称。导致这一变化的主要原因是

A.分封制的加强

B.宗法制的衰落

C.百家争鸣局面的出现

D.井田制的推行

【练习巩固】

18.中国古代的姓氏文化历史悠久,源远流长。其中最早的一批姓氏包括姬、姜、赢、姒、妊、坛、婧、

姚等。这些姓氏出现的主要原因是

(

)

A.王位世袭制代替禅让制

B.血缘关系最初按母系确定

C.政治上分封制的实施

D.受西周宗法制的影响

19.商周时期,耕于梓野的伊尹后来“摄行政于当国,以朝诸侯”;姜太公曾“卖饮于孟津”,后辅佐文王兴盛西周。据此可知当时

A.世官制度已被打破

B.年幼君主大权旁落

C.官员选拔不拘一格

D.天下共主局面形成

20.《诗经》是我国第-部诗歌总集,其所收终诗歌最经孔子编订而成,据此判断以下不可能在

《诗经》

中出现的是

(

)

A.《唐风》

B.《陈风》

C.

《郑风》

D.《赵风

》

21.(2016·河北唐山一模·24)《三字经》写到:“周武王,始诛纣,八百载,最长久。”这里强调的是( )

A.商纣不得人心而武王以德定天下 B.周政治文化的稳定性和延续性

C.周的历史长久是因为实行分封制 D.武王在西周建立过程中的功勋

22.(2016·河北邯郸一模·24)先秦时期的社会管理者通过对节庆时间、场合、仪式的安排等有意或无意地对治下百姓进行管理和教化。夏商周三代的岁时节庆一脉相承,在人们参与节庆活动的过程中,不同地区的人产生了共同的时间观念和时间体验。由此可见,先秦节庆( )

A.束缚了百姓的思想及其生活 B.提升了人们的族群认同

C.宣示了夏商周政权的合法性 D.娱乐性取代了教化功能

23.(2016·甘肃兰州一模·24)“至迟在公元前七世纪的末年,王畿内原邑的人民,便会以‘夫谁非王之亲’自夸”。材料反映出( )

A.“人民”以与周王室联姻为荣 B.分封制疏远了同族同宗的关系

C.王畿内的人比诸侯国的地位高

D.宗法制把王庶子的后裔逐步推向社会下层

1.古代中国的政治制度

中国早期政治制度的特点

【考纲展示】

(1)商周时期的政治制度

【热点提示】

分封制和宗法制

【知识整合】

一、夏朝:约BC2070禹—BC1600桀,传说时代

尧舜禹(部落联盟首领)→启:传

→

传

,

制

→

制,天下为

→天下为

二、殷商:约BC1600汤—BC1600纣

1.

频繁迁都,王位世袭兄终弟及或父死子继

2.

甲骨文:商王卜辞,

权和

权相结合

3.

内外服制度:内服是王畿,即商王直接控制的区域;外服是附属国(方国部落)管辖的区域。

三、西周:约BC1046武王—BC771幽王

封建制:

1.含义:

周天子把除王畿以外的广大土地和人民分别授予(鲁、燕、晋、卫)、

(齐)、

(宋)等,让他们建立诸侯国,拱卫王室(“封建亲戚,以藩屏周”)。诸侯对周天子尽镇守疆土、随从作战、朝觐述职、交纳贡赋等

,诸侯有再分封、置武装、征赋税等

。

2.影响:

①

极:有利于:

控制地方,扩大疆域,

巩固统治;

②

极:诸侯国有相当大的独立性,中央未集权;后期王室衰微,强国兼并弱国。

宗法制:影响长久深远

1.含义:

用父系

关系的亲疏来维系

等级,家国一体

2.特点:

①

继承制(目的:减少贵族之间纷争)

②形成“周天子—

—

—

”的森严等级;

③

宗和

宗的关系是相对的,既是家族等级关系也是政治隶属关系

制:周礼表示等级制度的典章制度和礼仪规定,维护分封宗法制、防止僭越行为的工具

世卿世禄制:

制,贵族政治

四、东周:春秋战国时期,约BC770—BC221,大变革时代,分封制、宗法制、礼乐制等遭到破坏

1.“礼乐征伐自天子出”

→“礼乐征伐自诸侯出”

→“礼乐征伐自大夫出”:周天子逐渐失去天下共主地位,战国时期各大国国君先后改称“王”,诸侯国中卿大夫强宗崛起(田氏代齐、三家分晋),战争频繁。

2.战国时,各国为富国强兵,纷纷变法:秦国商鞅变法,BC221秦王嬴政建立起大一统的秦朝

【真题再现】

1.(2016上海卷2)有学者认为河南偃师二里头文化遗址是传说中的夏朝都邑。以下考古发现中,最有力的证据是

A.石制农具

B.青铜礼器

C.宫殿遗址

D.家畜遗骨

2.(2016上海卷3)周公曰:“惟殷先人,有册有典”。殷人的册典主要指的是

A.

B.

C.

D.

3.(2016上海卷4)公元前1046年,武王率兵在牧野打败商军,建立周朝。这一年处在

A.公元前10世纪上半叶

B.公元前10世纪下半叶

C.公元前11世纪上半叶

D.公元前11世纪下半叶

4.(2016上海卷5)探究因果关系是历史学习的重要技能。根据提示,右表中应填入

①使用铁器和推广牛耕提高了生产力

②少数民族政权入主中原

③农民起义频繁

④各国竞相实施富国强兵的变革

A.①②

B.②③

C.③④

D.①④

5.(2016北京卷1)中国古代有一部文学作品集,图8是其作品来源地域示意图。下列诗句出自这一作品集的是

图8

A.关关雎鸠,在河之洲

B.长门献赋汉相如,东篱赏菊陶元亮

C.汉代李将军,夺得匈奴马

D.政烦方改篆,愚俗乃焚书

6.(2016江苏卷1)中国传统家族有“长兄如父”“小儿不及长孙”的说法。这些说法体现的是

A.家族和睦

B.等级秩序

C.贵族世袭

D.宗法观念

7.(2016海南卷)在中国古代,褒扬官员德行和政绩,往往称其人为“民之父母”,官员亦以“为民父母”“爱民如子”作为执政的理想境界。这一现象反映出

A.宗族关系已成为执政的基础

B.“家天下”观念的政治影响

C.官员考核主要依据民本思想

D.官民之间具有共同政治诉求

8.(2016全国丙卷)周代青铜器上的铭文与商代相比,字数越来越多,语句也愈加格式化。这些铭文大都记述个人业绩,追颂祖先功德,希冀子孙保用。这表明西周时

A.创造了一种全新的文字体系

B.形成了重视历史传承的风尚

C.宗法制度受到了严重的挑战

D.青铜器的功用发生重大改变

9.(2015年浙江卷文综14)下列选项不能反映宗法制及其影响的是(

)

A.“封建亲戚,以藩屏周”

B.“谱牒不立,则传久而失宗”

C.“父死子继,兄终弟及”

D.“内举不避亲,外举不避仇”

10.(2015年江苏卷历史1)《礼记》记述了贵族朝会的列位礼节:天子南向而立;三公,中阶之前;诸侯,阼阶(东台阶)之东;诸伯,西阶之西;诸子,门东……九夷,东门外;八蛮,南门外。与此相关的政治制度是

A.分封制

B.三公九卿制

C.郡县制

D.郡国并行制

11.(2014年新课标2文综24)周代分封制下,各封国贵族按“周礼”行事,学说统一的“雅言”,促进了各地文化的整合。周代的“雅言”最早应起源于现在的

A.河南

B.河北

C.陕西

D.山东

12.(2013年山东卷文综9)《周礼 考工记》载:建造王城,九里见方,四周各三门,南北和东西大道各九条,宫城之左为宗庙,右为社稷,前为朝,后为市。它体现的主要思想是(

)

A.中央集权

B.中正有序

C.敬天法祖

D.君权神授

13.(2013年新课标Ⅰ卷文综24)在周代分封制下,墓葬有严格的等级规定。考古显示,战国时期,秦国地区君王墓葬规模宏大,其余墓葬无明显等级差别;在经济发达的东方六国地区,君王、卿大夫、士的墓葬等级差别明显。这表明(

)

A.经济发展是分封制度得以维系的关键

B.分封制中的等级规定凸显了君主集权

C.秦国率先消除分封体制走向集权统治

D.东方六国仍严格遵行西周的分封制度

14.(2013年海南卷历史2)西周以血缘关系为纽带的宗法制,不仅是周朝分封制的基础,对后世也有深刻影响。这表现在

A.一夫多妻习俗长期延续

B.皇位继承“立嫡不以长”

C.诸子平等的财产继承权

D.婚姻中的“门当户对”

15.(2012高考文综浙江卷13)中国古代讲究“同姓不婚”。已知春秋时秦晋两国世为婚姻(故称两姓联姻为“喜结秦晋之好”),而鲁晋两国不可通婚。结合所学关于“西周分封制”的知识,能够判断①晋国是姬姓封国

②晋燕两国可以通婚③晋宋两国可以通婚④秦燕两国可以通婚

A.①②③

B.①②④

C.①③④

D.②③④

16.(2011年新课标卷文综24)董仲舒认为孔子著《春秋》的目的是尊天子、抑诸侯、崇周制而“大一统”,以此为汉武帝加强中央集权服务,从而将周代历史与汉代政治联系起来。西周时代对于秦汉统一的重要历史影响在于

A.构建了中央有效控制地方的制度

B.

确立了君主大权独揽的集权意识

C.形成了天下一家的文化心理认同

D.实现了国家对土地与人口的控制

17.

(2013年广东卷)战国以前,“百姓”是对贵族的总称;战国以后,“百姓”成为民众的通称。导致这一变化的主要原因是

A.分封制的加强

B.宗法制的衰落

C.百家争鸣局面的出现

D.井田制的推行

【练习巩固】

18.中国古代的姓氏文化历史悠久,源远流长。其中最早的一批姓氏包括姬、姜、赢、姒、妊、坛、婧、

姚等。这些姓氏出现的主要原因是

(

)

A.王位世袭制代替禅让制

B.血缘关系最初按母系确定

C.政治上分封制的实施

D.受西周宗法制的影响

19.商周时期,耕于梓野的伊尹后来“摄行政于当国,以朝诸侯”;姜太公曾“卖饮于孟津”,后辅佐文王兴盛西周。据此可知当时

A.世官制度已被打破

B.年幼君主大权旁落

C.官员选拔不拘一格

D.天下共主局面形成

20.《诗经》是我国第-部诗歌总集,其所收终诗歌最经孔子编订而成,据此判断以下不可能在

《诗经》

中出现的是

(

)

A.《唐风》

B.《陈风》

C.

《郑风》

D.《赵风

》

21.(2016·河北唐山一模·24)《三字经》写到:“周武王,始诛纣,八百载,最长久。”这里强调的是( )

A.商纣不得人心而武王以德定天下 B.周政治文化的稳定性和延续性

C.周的历史长久是因为实行分封制 D.武王在西周建立过程中的功勋

22.(2016·河北邯郸一模·24)先秦时期的社会管理者通过对节庆时间、场合、仪式的安排等有意或无意地对治下百姓进行管理和教化。夏商周三代的岁时节庆一脉相承,在人们参与节庆活动的过程中,不同地区的人产生了共同的时间观念和时间体验。由此可见,先秦节庆( )

A.束缚了百姓的思想及其生活 B.提升了人们的族群认同

C.宣示了夏商周政权的合法性 D.娱乐性取代了教化功能

23.(2016·甘肃兰州一模·24)“至迟在公元前七世纪的末年,王畿内原邑的人民,便会以‘夫谁非王之亲’自夸”。材料反映出( )

A.“人民”以与周王室联姻为荣 B.分封制疏远了同族同宗的关系

C.王畿内的人比诸侯国的地位高

D.宗法制把王庶子的后裔逐步推向社会下层

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的中央集权制度

- 第1课 夏商制度与西周封建

- 第2课 大一统与秦朝中央集权制度的确立

- 第3课 古代政治制度的成熟

- 第4课 专制集权的不断加强

- 第二单元 古希腊和古罗马的政治制度

- 第5课 爱琴文明与古希腊城邦制度

- 第6课 雅典城邦的民主政治

- 第7课 古罗马的政制与法律

- 第三单元 近代西方资本主义政体的建立

- 第8课 英国的制度创新

- 第9课 北美大陆上的新体制

- 第10课 欧洲大陆的政体改革

- 第四单元 内忧外患与中华民族的奋起

- 第12课 鸦片战争

- 第13课 太平天国运动

- 第14课 从中日甲午战争到八国联军侵华

- 第15课 辛亥革命

- 第16课 五四爱国运动

- 第五单元 马克思主义的产生、发展与中国新民主主义革命

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月社会主义革命

- 第20课 新民主主义革命与中国共产党

- 第六单元 中国社会主义的政治建设与祖国统一

- 第21课 新中国的政治建设

- 第22课 社会主义政治建设的曲折发展

- 第23课 祖国统一的历史潮流

- 第七单元 复杂多样的当代世界

- 第24课 两极对峙格局的形成

- 第25课 世界多极化趋势

- 第26课 屹立于世界民族之林———新中国外交

- 第27课 跨世纪的世界格局