2.3 函数的单调性 教案3

图片预览

文档简介

2.3函数的单调性教案

一、教学内容的分析

函数的单调性是学生在了解函数概念后学习的函数的第一个性质,是函数学习中第一个用数学符号语言刻画的概念,为进一步学习函数其他性质提供了方法依据.在教材中起着承上启下的作用。一方面,是初中有关内容的深化,提高,使学生对函数单调性从感性认识提高到理性认识。另一方面,可以通过对函数单调性的学习,为后面学习指数函数、对数函数、及数列这种特殊的函数打下基础,与不等式、求函数的值域、最值,导数等等都有着紧密的联系。

二、学情分析

对于函数单调性,学生的认知困难主要在两个方面:(1)用准确的数学符号语言刻画图象的上升与下降,这种由形到数的翻译,从直观到抽象的转变对高一的学生是比较困难的;(2)单调性的证明是学生在函数内容中首次接触到的代数论证内容,而学生在代数方面的推理论证能力是比较薄弱的.根据以上的分析和教学大纲的要求,确定了本节课的重点和难点.本节课的教学重点是函数单调性的概念,判断、证明函数的单调性;难点是引导学生归纳并抽象出函数单调性的定义以及根据定义证明函数的单调性.

三、教学目标的确定

根据本课教材的特点、教学大纲对本节课的教学要求以及学生的认知水平,从三个不同的方面确定了教学目标.重视单调性概念的形成过程和对概念本质的认识;强调判断、证明函数单调性的方法的落实以及数形结合思想的渗透;突出语言表达能力、推理论证能力的培养和良好思维习惯的养成.

1、基础知识目标:理解函数单调性概念,并能作简单的函数单调性判断及应用.

2、能力训练目标:培养学生细心观察、认真分析、严谨论证的良好思维习惯,培养学生数形结合,辩证思维的能力。

3、情感目标:让学生发现形和数的统一和谐美,体会自己发现、解决问题的乐趣。

四、教学方法和教学手段的选择

本节课是函数单调性的起始课,采用教师启发引导,学生探究学习的教学方法,通过创设情境,引导探究,师生交流,最终形成概念,获得方法.本节课使用了多媒体投影和计算机来辅助教学,为学生提供直观感性的材料,有助于学生对问题的理解和认识.

五、教学过程的设计

为达到本节课的教学目标,突出重点,突破难点,教学上采取了以下的措施:

(1)在探索概念阶段,

让学生经历从直观到抽象、从特殊到一般、从感性到理性的认知过程,完成对函数单调性定义的三次认识,使得学生对概念的认识不断深入.

(2)在应用概念阶段,

通过对证明过程的分析,帮助学生掌握用定义证明函数单调性的方法和步骤.

(3)考虑到我校学生数学基础较好、思维较为活跃的特点,对判断方法进行适当的延展,加深对定义的理解,同时也为用导数研究函数单调性埋下伏笔.

【教学过程】

一、创设情境,引入课题

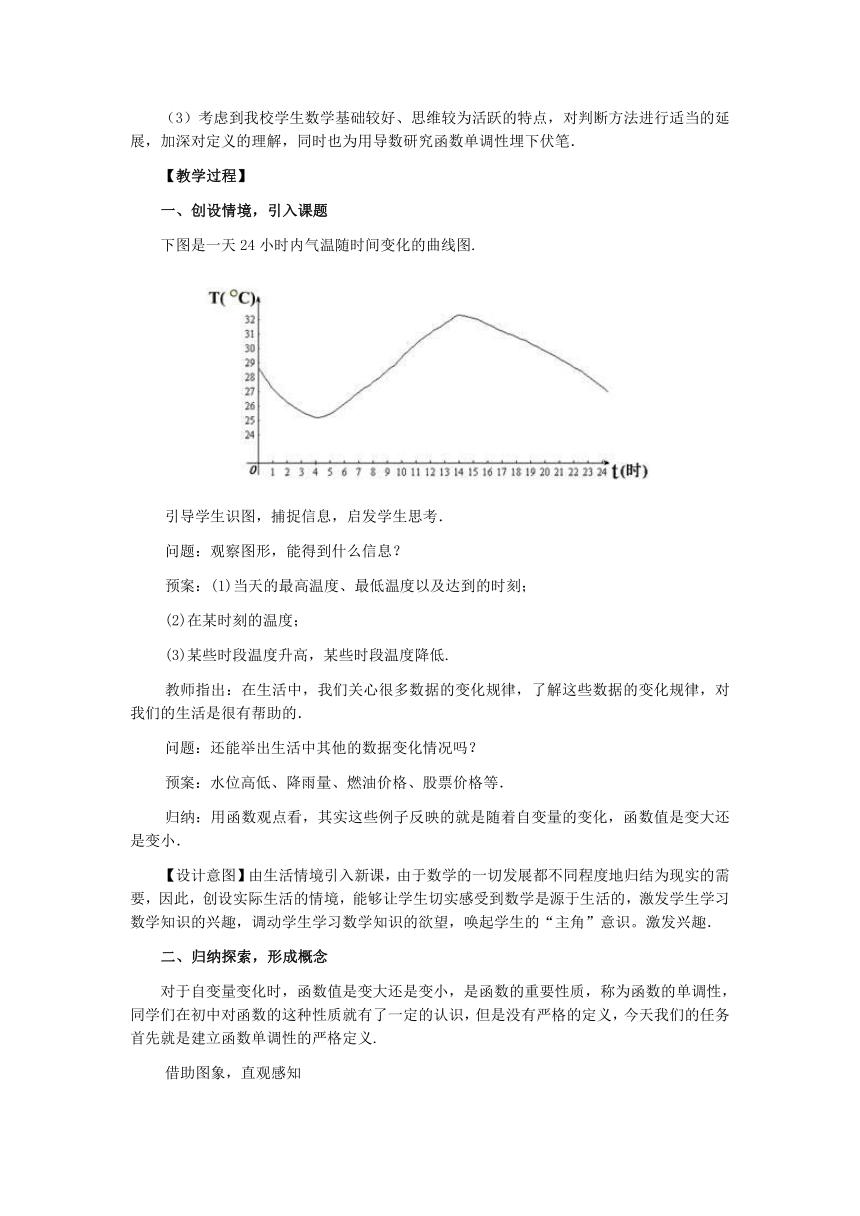

下图是一天24小时内气温随时间变化的曲线图.

引导学生识图,捕捉信息,启发学生思考.

问题:观察图形,能得到什么信息?

预案:(1)当天的最高温度、最低温度以及达到的时刻;

(2)在某时刻的温度;

(3)某些时段温度升高,某些时段温度降低.

教师指出:在生活中,我们关心很多数据的变化规律,了解这些数据的变化规律,对我们的生活是很有帮助的.

问题:还能举出生活中其他的数据变化情况吗?

预案:水位高低、降雨量、燃油价格、股票价格等.

归纳:用函数观点看,其实这些例子反映的就是随着自变量的变化,函数值是变大还是变小.

【设计意图】由生活情境引入新课,由于数学的一切发展都不同程度地归结为现实的需要,因此,创设实际生活的情境,能够让学生切实感受到数学是源于生活的,激发学生学习数学知识的兴趣,调动学生学习数学知识的欲望,唤起学生的“主角”意识。激发兴趣.

二、归纳探索,形成概念

对于自变量变化时,函数值是变大还是变小,是函数的重要性质,称为函数的单调性,同学们在初中对函数的这种性质就有了一定的认识,但是没有严格的定义,今天我们的任务首先就是建立函数单调性的严格定义.

借助图象,直观感知

1、观察引入

演示动画(1)函数y=2x随自变量x

变化的情况

(2)函数y=

-2x随自变量x

变化的情况

(设计意图:由初中知识过度到今天要学的知识,对初中知识进行深化,激起学生新的认知冲突,从而调动学生积极性)

2、步步深化

演示动画

(3)函数y=x2+1随自变量x

变化的情况,设置启发式问题:

(1)在y轴的右侧部分图象具有什么特点?

(2)指出在y轴的右侧部分自变量与函数值的变化规律?

(3)如果在y轴右侧部分取两个点(x1,y1),(x2,y2),当x1(4)如何用数学符号语言来描述这个规律?

教师补充:这时我们就说函数y==+1在(0,+

)上是增函数.

(5)反过来,如果y=在(0,+

)上是增函数,我们能不能得到自变量与函数值的变化规律呢?

类似地分析图象在y轴的左侧部分。

(设计意图:通过启发式提问,实现学生从“图形语言”“文字语言”“符号语言”多方面认识函数的单调性,实现“形”到“数”的转换,另外,我认为学生对“任意性”较难理解,特设计了(3)、(4)问题,步步深入,从而突破难点,突出重点,同时初步形成利用图象研究函数的单调性的方法。)

3、形成概念

注意:

(1)变量属于定义域

(2)注意自变量x1、x2取值的任意性

(3)都有f(x1

)>f(x2

)

或f(x1

))成立(无一例外)

(4)函数的单调性是函数在定义域某个区间上的局部性质,也就是说,一个函数在不同的区间上可以有不同的单调性。

(设计意图:体现从简单到复杂、具体到抽象的认知过程。在课堂教学中教师引导学生探索获得知识、技能的途径和方法。通过探索,培养学生的观察能力和运动变化的观点,同时充分利用图形的直观性,渗透了数形结合的思想,学生在探索的过程中品尝到了自己劳作后的甘甜,感受到耕耘后的丰收喜悦,更激起了学生的探索创新意识。)

三、掌握证法,适当延展

例1

证明函数f(x)=2x+1在上是增函数.

引导学生归纳证明函数单调性的步骤:设元、作差、变形、断号、定论.

【设计意图】初步掌握根据定义证明函数单调性的方法和步骤.了解等价形式进一步发展可以得到比较法,为今后不等式中比较法埋下伏笔.

例2:判断函数f(x)=在(-,0)和(0,+)上是增函数还是减函数并证明你的结论.

让学生回答:能说函数f(x)在区间(-∞,+∞)上是减函数吗?

【设计意图】:通过例题的教学,有助于学生内化所学的概念,建构新的知识体系,在例题教学中通过学生的交流,实现师生互动;通过教师针对性点评,有利于深刻理解概念。

强调三点:

①单调性是对定义域内某个区间而言的,离开了定义域和相应区间就谈不上单调性.

②有的函数在整个定义域内单调(如一次函数),有的函数只在定义域内的某些区间单调(如二次函数),有的函数根本没有单调区间(如常函数).

③函数在定义域内的两个区间A,B上都是增(或减)函数,一般不能认为函数在上是增(或减)函数.

从而加深学生对定义的理解.

【迁移练习】判断函数在(0,1)上的单调性?

【设计意图】学生的难点主要是两个函数值求差后的变形方向以及变形的程度.问题主要集中在两个方面:一方面部分学生不知道如何变形,不敢动笔;另一方面部分学生在变形不彻底,理由不充分的情形下就下结论.引导学生分析讨论通过学生的交流,实现师生互动;通过教师针对性点评,有利于深刻理解概念突破难点

【迁移练习】除了用定义外,如果证得对任意的,且,有,能断定函数在(0,1)上是减函数吗

【设计意图】:我对学生的完成情况进行及时评价和有针对性的指导.

同时考虑到我校学生数学基础较好,思维较为活跃的特点,为了加深学生对定义的理解,并对判断单调性的方法做适当延展,我设计了这个的问题.教学过程中,我引导学生分析这种叙述与定义的等价性.然后,让学生尝试用这种定义等价形式证明之前的课堂练习.这种方法进一步发展可以得到导数法,为今后用导数方法研究函数单调性埋下伏笔.

【迁移练习】已知函数f(x)在上是减函数,比较f()与f()的大小。

【设计意图】将比较函数值的大小,转化为比较自变量大小的问题,对定义进一步扩充、加深。通过讨论,学生对函数单调性的理解达到了一个新的高度,即单调性可以解决最值问题。

四、归纳小结,提高认识

学生交流在本节课学习中的体会、收获,交流学习过程中的体验和感受,师生合作共同完成小结.

在知识层面上,引导学生回顾函数单调性定义的探究过程,使学生对单调性概念的发生与发展过程有清晰的认识,体会到数学概念形成的主要三个阶段:直观感受、文字描述和严格定义.

在方法层面上,首先引导学生回顾判断,证明函数单调性的方法和步骤;然后引导学生回顾知识探究过程中用到的思想方法和思维方法,如数形结合,等价转化,类比等,重点强调用符号语言来刻画图形语言,用定量分析来解释定性结果;同时对学习过程作必要的反思,为后续的学习做好铺垫.

五、课堂练习,布置作业

教材P46练习A—T4;教材P76—20(2)

根据学生不同程度,布置思考题和作业,思考题让学有余力的学生适当加深,以满足他们学习的愿望,发展他们的数学才能。作业进一步反馈知识的掌握情况,

以上就是我对《函数的单调性》这节课的教学设想.

各位专家、评委,本节课我在概念教学上进行了一些尝试.在教学过程中,我努力创设一个探索数学的学习环境,通过设计一系列问题,使学生在探究问题的过程中,亲身经历数学概念的发生与发展过程,从而逐步把握概念的实质内涵,深入理解概念.本堂课是以学生为主体的。给学生以较多的活动机会,可总结为四给:(一)给学生以看的机会;(二)给学生以想的机会;(三)给学生以说的机会;(四)给学生以练的机会。这样,既调动了学生的积极性,又培养学生的观察,归纳,抽象的能力,同时渗透数形结合,从特殊到一般的数学思想。

一、教学内容的分析

函数的单调性是学生在了解函数概念后学习的函数的第一个性质,是函数学习中第一个用数学符号语言刻画的概念,为进一步学习函数其他性质提供了方法依据.在教材中起着承上启下的作用。一方面,是初中有关内容的深化,提高,使学生对函数单调性从感性认识提高到理性认识。另一方面,可以通过对函数单调性的学习,为后面学习指数函数、对数函数、及数列这种特殊的函数打下基础,与不等式、求函数的值域、最值,导数等等都有着紧密的联系。

二、学情分析

对于函数单调性,学生的认知困难主要在两个方面:(1)用准确的数学符号语言刻画图象的上升与下降,这种由形到数的翻译,从直观到抽象的转变对高一的学生是比较困难的;(2)单调性的证明是学生在函数内容中首次接触到的代数论证内容,而学生在代数方面的推理论证能力是比较薄弱的.根据以上的分析和教学大纲的要求,确定了本节课的重点和难点.本节课的教学重点是函数单调性的概念,判断、证明函数的单调性;难点是引导学生归纳并抽象出函数单调性的定义以及根据定义证明函数的单调性.

三、教学目标的确定

根据本课教材的特点、教学大纲对本节课的教学要求以及学生的认知水平,从三个不同的方面确定了教学目标.重视单调性概念的形成过程和对概念本质的认识;强调判断、证明函数单调性的方法的落实以及数形结合思想的渗透;突出语言表达能力、推理论证能力的培养和良好思维习惯的养成.

1、基础知识目标:理解函数单调性概念,并能作简单的函数单调性判断及应用.

2、能力训练目标:培养学生细心观察、认真分析、严谨论证的良好思维习惯,培养学生数形结合,辩证思维的能力。

3、情感目标:让学生发现形和数的统一和谐美,体会自己发现、解决问题的乐趣。

四、教学方法和教学手段的选择

本节课是函数单调性的起始课,采用教师启发引导,学生探究学习的教学方法,通过创设情境,引导探究,师生交流,最终形成概念,获得方法.本节课使用了多媒体投影和计算机来辅助教学,为学生提供直观感性的材料,有助于学生对问题的理解和认识.

五、教学过程的设计

为达到本节课的教学目标,突出重点,突破难点,教学上采取了以下的措施:

(1)在探索概念阶段,

让学生经历从直观到抽象、从特殊到一般、从感性到理性的认知过程,完成对函数单调性定义的三次认识,使得学生对概念的认识不断深入.

(2)在应用概念阶段,

通过对证明过程的分析,帮助学生掌握用定义证明函数单调性的方法和步骤.

(3)考虑到我校学生数学基础较好、思维较为活跃的特点,对判断方法进行适当的延展,加深对定义的理解,同时也为用导数研究函数单调性埋下伏笔.

【教学过程】

一、创设情境,引入课题

下图是一天24小时内气温随时间变化的曲线图.

引导学生识图,捕捉信息,启发学生思考.

问题:观察图形,能得到什么信息?

预案:(1)当天的最高温度、最低温度以及达到的时刻;

(2)在某时刻的温度;

(3)某些时段温度升高,某些时段温度降低.

教师指出:在生活中,我们关心很多数据的变化规律,了解这些数据的变化规律,对我们的生活是很有帮助的.

问题:还能举出生活中其他的数据变化情况吗?

预案:水位高低、降雨量、燃油价格、股票价格等.

归纳:用函数观点看,其实这些例子反映的就是随着自变量的变化,函数值是变大还是变小.

【设计意图】由生活情境引入新课,由于数学的一切发展都不同程度地归结为现实的需要,因此,创设实际生活的情境,能够让学生切实感受到数学是源于生活的,激发学生学习数学知识的兴趣,调动学生学习数学知识的欲望,唤起学生的“主角”意识。激发兴趣.

二、归纳探索,形成概念

对于自变量变化时,函数值是变大还是变小,是函数的重要性质,称为函数的单调性,同学们在初中对函数的这种性质就有了一定的认识,但是没有严格的定义,今天我们的任务首先就是建立函数单调性的严格定义.

借助图象,直观感知

1、观察引入

演示动画(1)函数y=2x随自变量x

变化的情况

(2)函数y=

-2x随自变量x

变化的情况

(设计意图:由初中知识过度到今天要学的知识,对初中知识进行深化,激起学生新的认知冲突,从而调动学生积极性)

2、步步深化

演示动画

(3)函数y=x2+1随自变量x

变化的情况,设置启发式问题:

(1)在y轴的右侧部分图象具有什么特点?

(2)指出在y轴的右侧部分自变量与函数值的变化规律?

(3)如果在y轴右侧部分取两个点(x1,y1),(x2,y2),当x1

教师补充:这时我们就说函数y==+1在(0,+

)上是增函数.

(5)反过来,如果y=在(0,+

)上是增函数,我们能不能得到自变量与函数值的变化规律呢?

类似地分析图象在y轴的左侧部分。

(设计意图:通过启发式提问,实现学生从“图形语言”“文字语言”“符号语言”多方面认识函数的单调性,实现“形”到“数”的转换,另外,我认为学生对“任意性”较难理解,特设计了(3)、(4)问题,步步深入,从而突破难点,突出重点,同时初步形成利用图象研究函数的单调性的方法。)

3、形成概念

注意:

(1)变量属于定义域

(2)注意自变量x1、x2取值的任意性

(3)都有f(x1

)>f(x2

)

或f(x1

)

(4)函数的单调性是函数在定义域某个区间上的局部性质,也就是说,一个函数在不同的区间上可以有不同的单调性。

(设计意图:体现从简单到复杂、具体到抽象的认知过程。在课堂教学中教师引导学生探索获得知识、技能的途径和方法。通过探索,培养学生的观察能力和运动变化的观点,同时充分利用图形的直观性,渗透了数形结合的思想,学生在探索的过程中品尝到了自己劳作后的甘甜,感受到耕耘后的丰收喜悦,更激起了学生的探索创新意识。)

三、掌握证法,适当延展

例1

证明函数f(x)=2x+1在上是增函数.

引导学生归纳证明函数单调性的步骤:设元、作差、变形、断号、定论.

【设计意图】初步掌握根据定义证明函数单调性的方法和步骤.了解等价形式进一步发展可以得到比较法,为今后不等式中比较法埋下伏笔.

例2:判断函数f(x)=在(-,0)和(0,+)上是增函数还是减函数并证明你的结论.

让学生回答:能说函数f(x)在区间(-∞,+∞)上是减函数吗?

【设计意图】:通过例题的教学,有助于学生内化所学的概念,建构新的知识体系,在例题教学中通过学生的交流,实现师生互动;通过教师针对性点评,有利于深刻理解概念。

强调三点:

①单调性是对定义域内某个区间而言的,离开了定义域和相应区间就谈不上单调性.

②有的函数在整个定义域内单调(如一次函数),有的函数只在定义域内的某些区间单调(如二次函数),有的函数根本没有单调区间(如常函数).

③函数在定义域内的两个区间A,B上都是增(或减)函数,一般不能认为函数在上是增(或减)函数.

从而加深学生对定义的理解.

【迁移练习】判断函数在(0,1)上的单调性?

【设计意图】学生的难点主要是两个函数值求差后的变形方向以及变形的程度.问题主要集中在两个方面:一方面部分学生不知道如何变形,不敢动笔;另一方面部分学生在变形不彻底,理由不充分的情形下就下结论.引导学生分析讨论通过学生的交流,实现师生互动;通过教师针对性点评,有利于深刻理解概念突破难点

【迁移练习】除了用定义外,如果证得对任意的,且,有,能断定函数在(0,1)上是减函数吗

【设计意图】:我对学生的完成情况进行及时评价和有针对性的指导.

同时考虑到我校学生数学基础较好,思维较为活跃的特点,为了加深学生对定义的理解,并对判断单调性的方法做适当延展,我设计了这个的问题.教学过程中,我引导学生分析这种叙述与定义的等价性.然后,让学生尝试用这种定义等价形式证明之前的课堂练习.这种方法进一步发展可以得到导数法,为今后用导数方法研究函数单调性埋下伏笔.

【迁移练习】已知函数f(x)在上是减函数,比较f()与f()的大小。

【设计意图】将比较函数值的大小,转化为比较自变量大小的问题,对定义进一步扩充、加深。通过讨论,学生对函数单调性的理解达到了一个新的高度,即单调性可以解决最值问题。

四、归纳小结,提高认识

学生交流在本节课学习中的体会、收获,交流学习过程中的体验和感受,师生合作共同完成小结.

在知识层面上,引导学生回顾函数单调性定义的探究过程,使学生对单调性概念的发生与发展过程有清晰的认识,体会到数学概念形成的主要三个阶段:直观感受、文字描述和严格定义.

在方法层面上,首先引导学生回顾判断,证明函数单调性的方法和步骤;然后引导学生回顾知识探究过程中用到的思想方法和思维方法,如数形结合,等价转化,类比等,重点强调用符号语言来刻画图形语言,用定量分析来解释定性结果;同时对学习过程作必要的反思,为后续的学习做好铺垫.

五、课堂练习,布置作业

教材P46练习A—T4;教材P76—20(2)

根据学生不同程度,布置思考题和作业,思考题让学有余力的学生适当加深,以满足他们学习的愿望,发展他们的数学才能。作业进一步反馈知识的掌握情况,

以上就是我对《函数的单调性》这节课的教学设想.

各位专家、评委,本节课我在概念教学上进行了一些尝试.在教学过程中,我努力创设一个探索数学的学习环境,通过设计一系列问题,使学生在探究问题的过程中,亲身经历数学概念的发生与发展过程,从而逐步把握概念的实质内涵,深入理解概念.本堂课是以学生为主体的。给学生以较多的活动机会,可总结为四给:(一)给学生以看的机会;(二)给学生以想的机会;(三)给学生以说的机会;(四)给学生以练的机会。这样,既调动了学生的积极性,又培养学生的观察,归纳,抽象的能力,同时渗透数形结合,从特殊到一般的数学思想。