6-3 突显皇权的明孝陵 课件

文档属性

| 名称 | 6-3 突显皇权的明孝陵 课件 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-08-15 16:52:05 | ||

图片预览

文档简介

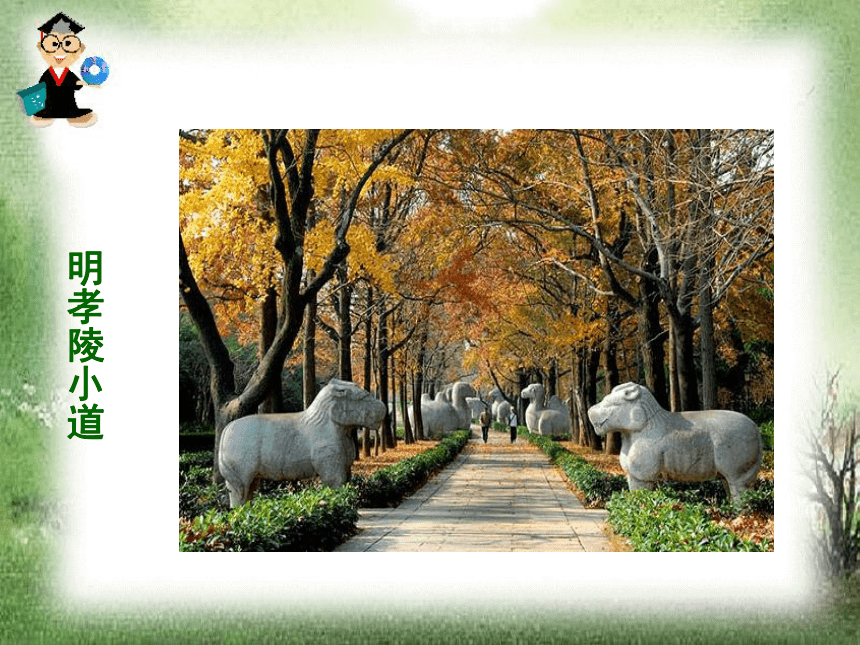

课件56张PPT。 方城老墙被新顶“遮盖”失去了历史沧桑感 。南京明孝陵明楼加顶被指“秃子戴假发” 下面请同学们认真观察右图,带着这个问题我们一起走入明孝陵探讨究竟。???? 明孝陵这座有着610年历史的皇家陵寝,开启了明清两代帝陵规制的先河。走进明孝陵中轴线最末端,是由条石砌筑的巨大方城,方城之上是明楼。在方城下只能看见明楼的部分红墙,楼顶已毁于太平天国战火。由于百年来经雨水冲刷,方城明楼已“银妆素裹”,墙体流出的大量白色粘合剂,让方城的结构变得日益脆弱。为了保护好这一世界文化遗产,经国家文物局批准,2008年6月15日上午10点,倍受瞩目的明孝陵方城明楼加顶保护工程正式开工,年底建成。国家文物局要求,在最小干预,保持可识别的前提下保护好现有的文物本体。明孝陵6-3突显皇权的明孝陵明孝陵小道明孝陵的修建明孝陵的设计理念明孝陵的布局和建筑特色1、明清皇陵以至中国历代皇陵建筑所反映的封建专制皇权的至高无上。2、探究中国古代建筑特色以及在世界建筑艺术史上的价值。 分析课文与阅读资料,探究古建与政治的关系。 阅读课文与相关资料,比较明朝前后中国陵寝制的不同。 设计明孝陵布局平面图,分析明孝陵的“前朝后寝”特色。1、理解文化与政治的密切关系,任何社会,文化都离不开政治的特色。2、历史和文化都在不断地发展,中国的皇陵建筑制度随历史的发展,也在随时代的变化而变化。了解我国古代辉煌的建筑艺术,

理解为何列为世界文化遗产,

增强对祖国文明的自豪感。

重点难点 明孝陵的建筑布局与建筑特色 明孝陵古建的众多专有历史名词一、明孝陵的修建1、明孝陵的选址南京紫金山 南京有“帝王之洲”之称,各个朝代在南京都留下了大批古迹和遗址。明孝陵就是其中最著名的一个。明孝陵是明朝开国皇帝朱元璋和皇后马氏的合葬墓,它位于紫金山南麓独龙阜玩珠峰下,是南京规模最大,保存最完好的一座帝王陵墓。至今已有600多年的历史了。 明孝陵 中国历代帝王对陵地的选择非常慎重,特别注重选择“吉壤”之地,即风水宝地。每次外出选址,除派遣朝廷一、二品官员外,还要吸纳通晓地理、会看风水的方士参加。选好陵地后,皇帝还必须亲自审视现场,满意了才被最后确定下来。朱元璋登基后不久,就很关心自己死后的“天堂”,便开始筹划营建陵墓。 据说,他曾把刘伯温、徐达、常遇春、汤和等大臣召来,商议选址。五人约定各自先把所选最佳墓址写在纸上,然后同时公开。结果,英雄所见略同,都写着“独龙阜玩珠峰”。所以,朱元璋陵墓的墓址就这样定了下来。独龙阜是一座位于紫金山主峰之下的小山丘,高150米,直径约400米,像是一座巨大的天然坟冢。中国的封建皇帝常把自身比作真龙天子,在独龙阜建陵,很符合封建迷信的要求。2、明孝陵的营建明孝陵地宫孙权墓 明孝陵前有座土丘,原名孙陵岗,是三国时吴大帝孙权的葬地,亦是南京地区最早的六朝陵墓。孙陵岗还葬有孙权的夫人步氏和后妻潘氏,宣明太子孙登也葬在孙陵附近。 明初朱元璋建孝陵时,主持建陵工程的中军都督府金事李新,曾向朱元璋建议把孙权墓移开,朱元璋说:“孙权也是一条好汉,留着给我看门吧!”这样在建孝陵时,仅将孙权陵前的石麒麟迁往别处,孙陵仍在原地完整地保存了下来。 如今的孙权墓遗址在明孝陵的梅花岗内。仅存一个石碑,一座石桥,一个注释牌,一座石像。 南京民间流传说,明太祖建造孝陵时,下令迁移这一带墓冢寺庙时曾说:“孙权也是一条好汉,就让他给我守门吧”。故此在建明孝陵时孙权墓没有被破坏,而明孝陵的神道只好绕过孙陵岗,这就是明孝陵的神道为什么不是笔直的原因。现仅存一小型墓冢,不见碑表。3、马皇后、朱元璋入葬和明孝陵的命名 大明孝陵神功圣德碑亭 明孝陵建于明洪武十四年(1381年),翌年马皇后去世,葬入此陵。因马皇后谥“孝慈”,故陵名称“孝陵”。洪武三十一年(1398年),朱元璋病逝,启用地宫与马皇后合葬。至明永乐十一年(1413年)建成“大明孝陵神功圣德碑”,整个孝陵建成,历时30余年。明孝陵也是我国现存古代最大的皇家陵寝之一,至今已有600多年历史。 二、明孝陵的设计理念明孝陵的顶部1、唐、宋皇陵的“上、下宫”制材料解读 凡上宫⑥用牲牢、祝册,有司奉事;下宫⑦备膳羞,内臣执事,百官陪。

──《宋史》一百二十三《礼志二六》 按经书⑧,壬、丙二方⑨皆为吉地,今请灵驾先于上宫神墙外壬地新建下宫奉安……

──《宋会要辑稿》礼二九 唐、宋时期的皇陵,采取上、下宫制度,在地上建献殿,就是上宫,在地下建寝宫,就是下宫。这种设计理念注重的是陵主的灵魂,希望陵主死后的灵魂能像生前那样继续受到全国臣民的顶礼膜拜,并像生前那样继续享受豪华奢侈的生活。明孝陵通往地宫的路2、明孝陵“前朝后寝”制度 明孝陵的主体部分开创了我国皇家陵园按皇宫布局建立的模式,采取“前朝后寝”三进院落制式反映的是礼制,但突出的是皇权和政治。它是现存建筑规模最大的古代帝王陵墓之一,其陵寝制度既继承了唐宋及之前帝陵“依山为陵”的制度,又通过改方坟为圜丘,开创了陵寝建筑“前方后圆”的基本格局。明孝陵的帝陵建设规制,一直规范着明清两代500余年20多座帝陵的建筑格局,在中国帝陵发展史上有着特殊的地位。所以,明孝陵堪称明清皇家第一陵。 明孝陵中的享殿三、明孝陵的布局和建筑特色1、明孝陵前三碑 神烈山碑是明嘉靖十年(公元1531年)改钟山为神烈山而竖立。碑通高四米,碑额篆刻“圣旨”二字,碑面楷书“神烈山”三字。此碑原有方形碑亭,已倒塌,尚存石柱础4个。 四方城内巨大的神功圣德碑 此碑高8.40、宽2.26、厚0.80米。碑文长达2746字,是一篇歌封建之功,颂帝王之德之作,但它记叙明太祖朱元璋起自寒微,举义讨元,平定天下,艰苦创业的一生,对于研究明初历史有一定的参考价值 。 禁约碑在明末树立,也反映了当时阶级矛盾的严重,竖立此碑意在严惩违禁反抗者 。 冶隆唐宋碑为康熙皇帝手书。碑高3.85米,宽1.42米。“治隆唐宋”的意思,是颂扬明太祖治国方略超过了唐太宗李世民和宋太祖赵匡胤。 2、明孝陵神道石像神道 神道由东向西北延伸,两旁依次排列着狮子、獬豸、骆驼、象、麒麟、马6种石兽,每种2对,共12对24件,每种两跪两立,夹道迎侍。这些石兽体现了皇家陵寝的礼仪要求。石像生 这段神道现俗称为石像路,全长615米。石兽的尽头,神道折向正北,至棂星门,长250米。这段神道置石望柱和石人,2根望柱呈六棱柱形,高6.6米,其上雕刻云龙纹。通常望柱均置于神道的最前面,而明孝陵的望柱则置于神道中间,这也是朱元璋的独特之处。石望柱之后是东西相对而立的翁仲,有武将、文臣各2对,共8尊,高各为3.1。武臣石像3、明孝陵陵宫 文武方门 文武方门是明孝陵主体建筑的第一道正门,进入文武方门,也就进入陵园第一进院落。 方城明楼 方城以大条石砌成,正中开拱门式斜隧道,有台阶可步入,计54级。出隧道东西各有石级可登城顶。城顶原建有宫殿式建筑明楼,明楼顶部及木质结构已毁,现仅存四面砖墙,南面有拱门3 个,另三面各有拱门一道。在方城顶上极目远眺,东面有中山陵,南面是梅花山,西面有中山植物园,北面是“宝顶”,四周树木葱茏,松涛阵阵,不禁令游人发思古之幽情。 宝顶是一个直径约400 米的圆形大土丘,即朱元璋和马皇后合葬的地宫,它的四周有条石砌成的石壁,其南边石壁上刻有“此山明太祖之墓”七个大字。梅花山因三国时东吴君主孙权及其夫人葬此,古称孙陵岗,位于明孝陵正南300米。无梁殿4、明孝陵的鲜明建筑特色 明孝陵充分体现了皇权至高无上的气派和理念,依山为陵的博大气魄,漫长壮观的神道,以及神兽和翁仲石刻,都显示了皇帝的权威,死后仍有神化了的人、兽为之服务。宝顶上“古木葱茏、浓阴蔽日”,陵寝周围的秀美山川,典型体现了中国古典建筑人工美和自然美的和谐统一。 突显皇权的明孝陵明孝陵的兴建明孝陵的设计理念明孝陵的布局和建筑特色明孝陵的选址明孝陵的营建明孝陵的命名唐宋时期的上、下宫制度明太祖采用“前朝后寝”模式“前朝后寝”三院落制建筑群的引导部分陵宫的主体建筑部分明孝陵的建筑特式 学过了这节,想必同学们都懂得了该怎么保护明孝陵了吧,对于开头的图片也知道怎么做才能真正的保护古代遗产了吧! 原封不动的保存,保持历史文化的原真性;利用以不损坏遗产为前提;对于残缺的建筑(古遗迹)修复应“整旧如故,以存其真”。 要点 1961年,明孝陵被公布为第一批全国重点文物保护单位。2003年7月,在第27届世界遗产大会上,明孝陵作为“明清皇家陵寝”扩展项目被列入《世界遗产名录》,成为世界遗产成员。它体现了传统的建筑和装饰思想,阐释了封建中国持续五百余年的世界观与权力观,是中国明清两朝皇帝陵寝建筑群,按照严格的等级规制营建,具有完整的地上、地下建筑体系,布局严谨,规模宏大,建筑华美,工艺精细,体现了中国封建社会最高的丧葬制度。探究学习总结解题关键1、明孝陵是怎样建起的? 首先应了解明朝建立的背景,朱元璋定都南京,然后回答明孝陵营建的过程。思路引领 答案重点应具有两方面内容,一是朱元璋君臣选择一处吉祥而又风光秀丽的陵址,在旧时称为“风水宝地”。二是这是一项费时30年之久的建筑工程,浪费了大量人力物力。 答案提示 从洪武十四年(1381年)正式动工,至永乐三年(1405年)建成,历时25年。先后调用军工10万,耗费了大量的人力、物力,规模巨大。当时从朝阳门(今中山门)至孝陵卫到到陵墓西、北所筑的皇墙有45 华里长,护陵驻军有5千多人。其总体布局分两部分:一是导引建筑的神道,二是陵寝主体建筑。2、根据课文所述,绘制一张明孝陵平面简图。 解题关键 本图的绘制最主要是要求学生真切明白明孝陵建筑的“前朝后寝”特色?如何突出皇权至上?因此在绘图时定要突出此点。 思路引领 在绘制时一方面要细读课文,理出建筑布局的头绪,不要忽略重要环节,另一方面定要参考课文左方的明孝陵布局复原图,以形成一个总体印象。最好能找到一本明孝陵游览图册,那就更为方便了。

理解为何列为世界文化遗产,

增强对祖国文明的自豪感。

重点难点 明孝陵的建筑布局与建筑特色 明孝陵古建的众多专有历史名词一、明孝陵的修建1、明孝陵的选址南京紫金山 南京有“帝王之洲”之称,各个朝代在南京都留下了大批古迹和遗址。明孝陵就是其中最著名的一个。明孝陵是明朝开国皇帝朱元璋和皇后马氏的合葬墓,它位于紫金山南麓独龙阜玩珠峰下,是南京规模最大,保存最完好的一座帝王陵墓。至今已有600多年的历史了。 明孝陵 中国历代帝王对陵地的选择非常慎重,特别注重选择“吉壤”之地,即风水宝地。每次外出选址,除派遣朝廷一、二品官员外,还要吸纳通晓地理、会看风水的方士参加。选好陵地后,皇帝还必须亲自审视现场,满意了才被最后确定下来。朱元璋登基后不久,就很关心自己死后的“天堂”,便开始筹划营建陵墓。 据说,他曾把刘伯温、徐达、常遇春、汤和等大臣召来,商议选址。五人约定各自先把所选最佳墓址写在纸上,然后同时公开。结果,英雄所见略同,都写着“独龙阜玩珠峰”。所以,朱元璋陵墓的墓址就这样定了下来。独龙阜是一座位于紫金山主峰之下的小山丘,高150米,直径约400米,像是一座巨大的天然坟冢。中国的封建皇帝常把自身比作真龙天子,在独龙阜建陵,很符合封建迷信的要求。2、明孝陵的营建明孝陵地宫孙权墓 明孝陵前有座土丘,原名孙陵岗,是三国时吴大帝孙权的葬地,亦是南京地区最早的六朝陵墓。孙陵岗还葬有孙权的夫人步氏和后妻潘氏,宣明太子孙登也葬在孙陵附近。 明初朱元璋建孝陵时,主持建陵工程的中军都督府金事李新,曾向朱元璋建议把孙权墓移开,朱元璋说:“孙权也是一条好汉,留着给我看门吧!”这样在建孝陵时,仅将孙权陵前的石麒麟迁往别处,孙陵仍在原地完整地保存了下来。 如今的孙权墓遗址在明孝陵的梅花岗内。仅存一个石碑,一座石桥,一个注释牌,一座石像。 南京民间流传说,明太祖建造孝陵时,下令迁移这一带墓冢寺庙时曾说:“孙权也是一条好汉,就让他给我守门吧”。故此在建明孝陵时孙权墓没有被破坏,而明孝陵的神道只好绕过孙陵岗,这就是明孝陵的神道为什么不是笔直的原因。现仅存一小型墓冢,不见碑表。3、马皇后、朱元璋入葬和明孝陵的命名 大明孝陵神功圣德碑亭 明孝陵建于明洪武十四年(1381年),翌年马皇后去世,葬入此陵。因马皇后谥“孝慈”,故陵名称“孝陵”。洪武三十一年(1398年),朱元璋病逝,启用地宫与马皇后合葬。至明永乐十一年(1413年)建成“大明孝陵神功圣德碑”,整个孝陵建成,历时30余年。明孝陵也是我国现存古代最大的皇家陵寝之一,至今已有600多年历史。 二、明孝陵的设计理念明孝陵的顶部1、唐、宋皇陵的“上、下宫”制材料解读 凡上宫⑥用牲牢、祝册,有司奉事;下宫⑦备膳羞,内臣执事,百官陪。

──《宋史》一百二十三《礼志二六》 按经书⑧,壬、丙二方⑨皆为吉地,今请灵驾先于上宫神墙外壬地新建下宫奉安……

──《宋会要辑稿》礼二九 唐、宋时期的皇陵,采取上、下宫制度,在地上建献殿,就是上宫,在地下建寝宫,就是下宫。这种设计理念注重的是陵主的灵魂,希望陵主死后的灵魂能像生前那样继续受到全国臣民的顶礼膜拜,并像生前那样继续享受豪华奢侈的生活。明孝陵通往地宫的路2、明孝陵“前朝后寝”制度 明孝陵的主体部分开创了我国皇家陵园按皇宫布局建立的模式,采取“前朝后寝”三进院落制式反映的是礼制,但突出的是皇权和政治。它是现存建筑规模最大的古代帝王陵墓之一,其陵寝制度既继承了唐宋及之前帝陵“依山为陵”的制度,又通过改方坟为圜丘,开创了陵寝建筑“前方后圆”的基本格局。明孝陵的帝陵建设规制,一直规范着明清两代500余年20多座帝陵的建筑格局,在中国帝陵发展史上有着特殊的地位。所以,明孝陵堪称明清皇家第一陵。 明孝陵中的享殿三、明孝陵的布局和建筑特色1、明孝陵前三碑 神烈山碑是明嘉靖十年(公元1531年)改钟山为神烈山而竖立。碑通高四米,碑额篆刻“圣旨”二字,碑面楷书“神烈山”三字。此碑原有方形碑亭,已倒塌,尚存石柱础4个。 四方城内巨大的神功圣德碑 此碑高8.40、宽2.26、厚0.80米。碑文长达2746字,是一篇歌封建之功,颂帝王之德之作,但它记叙明太祖朱元璋起自寒微,举义讨元,平定天下,艰苦创业的一生,对于研究明初历史有一定的参考价值 。 禁约碑在明末树立,也反映了当时阶级矛盾的严重,竖立此碑意在严惩违禁反抗者 。 冶隆唐宋碑为康熙皇帝手书。碑高3.85米,宽1.42米。“治隆唐宋”的意思,是颂扬明太祖治国方略超过了唐太宗李世民和宋太祖赵匡胤。 2、明孝陵神道石像神道 神道由东向西北延伸,两旁依次排列着狮子、獬豸、骆驼、象、麒麟、马6种石兽,每种2对,共12对24件,每种两跪两立,夹道迎侍。这些石兽体现了皇家陵寝的礼仪要求。石像生 这段神道现俗称为石像路,全长615米。石兽的尽头,神道折向正北,至棂星门,长250米。这段神道置石望柱和石人,2根望柱呈六棱柱形,高6.6米,其上雕刻云龙纹。通常望柱均置于神道的最前面,而明孝陵的望柱则置于神道中间,这也是朱元璋的独特之处。石望柱之后是东西相对而立的翁仲,有武将、文臣各2对,共8尊,高各为3.1。武臣石像3、明孝陵陵宫 文武方门 文武方门是明孝陵主体建筑的第一道正门,进入文武方门,也就进入陵园第一进院落。 方城明楼 方城以大条石砌成,正中开拱门式斜隧道,有台阶可步入,计54级。出隧道东西各有石级可登城顶。城顶原建有宫殿式建筑明楼,明楼顶部及木质结构已毁,现仅存四面砖墙,南面有拱门3 个,另三面各有拱门一道。在方城顶上极目远眺,东面有中山陵,南面是梅花山,西面有中山植物园,北面是“宝顶”,四周树木葱茏,松涛阵阵,不禁令游人发思古之幽情。 宝顶是一个直径约400 米的圆形大土丘,即朱元璋和马皇后合葬的地宫,它的四周有条石砌成的石壁,其南边石壁上刻有“此山明太祖之墓”七个大字。梅花山因三国时东吴君主孙权及其夫人葬此,古称孙陵岗,位于明孝陵正南300米。无梁殿4、明孝陵的鲜明建筑特色 明孝陵充分体现了皇权至高无上的气派和理念,依山为陵的博大气魄,漫长壮观的神道,以及神兽和翁仲石刻,都显示了皇帝的权威,死后仍有神化了的人、兽为之服务。宝顶上“古木葱茏、浓阴蔽日”,陵寝周围的秀美山川,典型体现了中国古典建筑人工美和自然美的和谐统一。 突显皇权的明孝陵明孝陵的兴建明孝陵的设计理念明孝陵的布局和建筑特色明孝陵的选址明孝陵的营建明孝陵的命名唐宋时期的上、下宫制度明太祖采用“前朝后寝”模式“前朝后寝”三院落制建筑群的引导部分陵宫的主体建筑部分明孝陵的建筑特式 学过了这节,想必同学们都懂得了该怎么保护明孝陵了吧,对于开头的图片也知道怎么做才能真正的保护古代遗产了吧! 原封不动的保存,保持历史文化的原真性;利用以不损坏遗产为前提;对于残缺的建筑(古遗迹)修复应“整旧如故,以存其真”。 要点 1961年,明孝陵被公布为第一批全国重点文物保护单位。2003年7月,在第27届世界遗产大会上,明孝陵作为“明清皇家陵寝”扩展项目被列入《世界遗产名录》,成为世界遗产成员。它体现了传统的建筑和装饰思想,阐释了封建中国持续五百余年的世界观与权力观,是中国明清两朝皇帝陵寝建筑群,按照严格的等级规制营建,具有完整的地上、地下建筑体系,布局严谨,规模宏大,建筑华美,工艺精细,体现了中国封建社会最高的丧葬制度。探究学习总结解题关键1、明孝陵是怎样建起的? 首先应了解明朝建立的背景,朱元璋定都南京,然后回答明孝陵营建的过程。思路引领 答案重点应具有两方面内容,一是朱元璋君臣选择一处吉祥而又风光秀丽的陵址,在旧时称为“风水宝地”。二是这是一项费时30年之久的建筑工程,浪费了大量人力物力。 答案提示 从洪武十四年(1381年)正式动工,至永乐三年(1405年)建成,历时25年。先后调用军工10万,耗费了大量的人力、物力,规模巨大。当时从朝阳门(今中山门)至孝陵卫到到陵墓西、北所筑的皇墙有45 华里长,护陵驻军有5千多人。其总体布局分两部分:一是导引建筑的神道,二是陵寝主体建筑。2、根据课文所述,绘制一张明孝陵平面简图。 解题关键 本图的绘制最主要是要求学生真切明白明孝陵建筑的“前朝后寝”特色?如何突出皇权至上?因此在绘图时定要突出此点。 思路引领 在绘制时一方面要细读课文,理出建筑布局的头绪,不要忽略重要环节,另一方面定要参考课文左方的明孝陵布局复原图,以形成一个总体印象。最好能找到一本明孝陵游览图册,那就更为方便了。

同课章节目录

- 第一单元 全人类共同的宝贵财富世界文化遗产

- 1 世界文化遗产的由来

- 2 世界文化遗产的保护和可持续利用

- 第二单元 古代埃及的历史遗产

- 1 雄伟的金字塔群

- 2 阿布辛拜勒神庙的新生

- 第三单元 古代希腊、罗马的历史遗迹

- 1 雅典卫城和奥林匹亚遗址

- 2 古罗马城的建筑艺术成就

- 第四单元 欧洲文艺复兴时期的文化遗产

- 1 佛罗伦萨的文化遗产

- 2 罗马文艺复兴时期的文化遗产

- 第五单元 中国著名的历史遗迹

- 1 世界建筑的奇迹万里长城

- 2 秦始皇陵及深埋两千多年的兵马俑

- 3 世界屋脊上的布达拉宫

- 第六单元 明清的宫殿、皇家园林和陵墓

- 1 中国古代宫殿建筑的典范──北京故宫

- 2 瑰丽的夏宫──颐和园

- 3 突显皇权的明孝陵

- 4 宏伟壮观的明十三陵

- 第七单元 多姿多彩的中国古城和古村落

- 1 古色古香的平遥古城

- 2 清新典雅的皖南古村落

- 探究活动课 本居住地区人文自然文化

- 第八单元 人类非物质文化遗产──昆曲

- 1 古雅的昆曲

- 2 昆曲的拯救和保护

- 第九单元 具有警示意义的世界文化遗产

- 1 殖民罪恶的见证──戈雷岛

- 2 德国法西斯的杀人工厂──奥斯威辛集中营