初中历史精练精析:单元综合检测(五)近代经济、社会生活和文化 (岳麓版八年级上)

文档属性

| 名称 | 初中历史精练精析:单元综合检测(五)近代经济、社会生活和文化 (岳麓版八年级上) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 290.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-08-15 14:12:59 | ||

图片预览

文档简介

单元综合检测(五)

第六单元

(45分钟

100分)

一、选择题(本大题共20小题,每小题2.5分,共50分)

1.中国民族工业得到初步发展是在( )

A.19世纪六七十年代

B.19世纪末

C.第一次世界大战期间

D.抗日战争胜利后

2.“民族工业的黄金时代在近代中国经济发展中占有特殊地位,是转瞬即逝的没有前途的经济奇迹。”材料中的“黄金时代”主要发生在( )

A.洋务运动期间

B.戊戌变法期间

C.第一次世界大战期间

D.解放战争期间

3.中国的读书人,自古大都以参加科举,考取功名作为人生的奋斗目标,而在中国近代,却有一位出身状元的著名实业家。他是( )

A.荣宗敬

B.荣德生

C.张謇

D.周学熙

4.中国近代有一位著名的实业家,他就是“南张北周”中的“北周”。下列哪一企业不是“北周”创办的( )

A.天津启新洋灰公司

B.上海申新纺织公司

C.滦州煤矿公司

D.中国实业银行

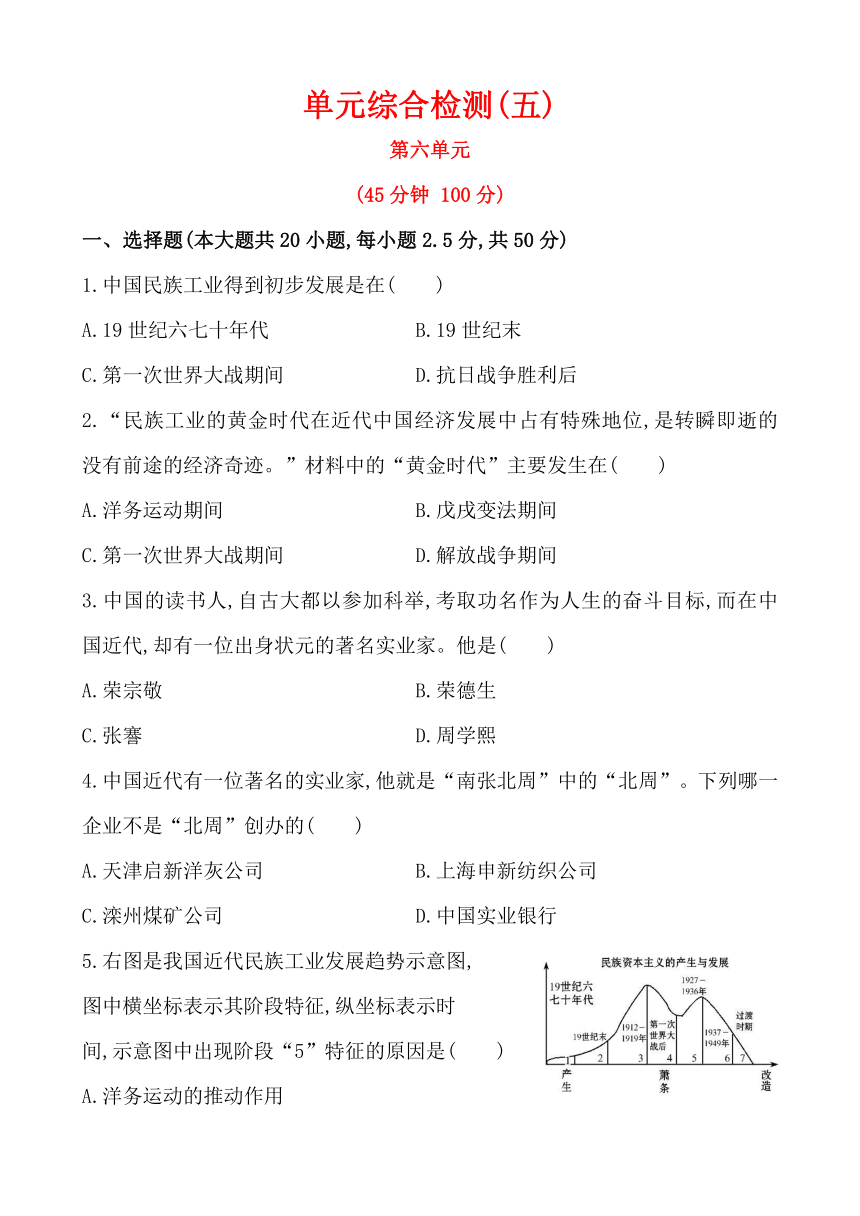

5.右图是我国近代民族工业发展趋势示意图,

图中横坐标表示其阶段特征,纵坐标表示时

间,示意图中出现阶段“5”特征的原因是( )

A.洋务运动的推动作用

B.第一次世界大战期间,帝国主义国家暂时放松了对中国的经济侵略

C.南京国民政府改订新约,实行财税和币制的改革

D.辛亥革命的推动

6.中国人在后来的史书中写道:在滇越铁路通车以前,从昆明到上海,翻山越岭,大约需要半年时间才能到达,通车后,可以先乘火车到海防,再转乘轮船,全程仅需几天。作者描写的意图是( )

A.说明中国人的生活发生了变化

B.说明近代以后,中国也开始通火车了

C.说明火车、轮船等交通工具,便利了人们的出行

D.说明人们对刚刚传入的新生事物充满了好奇

7.1840年后随着中国闭关自守大门的打破和西方资本主义势力的闯入,近代文明也传入中国,下列属于近代文明的是( )

①轮船、火车

②电报、电话

③照相、看电影、跳交谊舞

④三跪九叩之礼

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①②④

8.1901年,一位上海《申报》记者目睹了《辛丑条约》的签订。他将相关消息传回报社能采用的最快方式是( )

A.乘飞机

B.乘轮船

C.乘火车

D.发电报

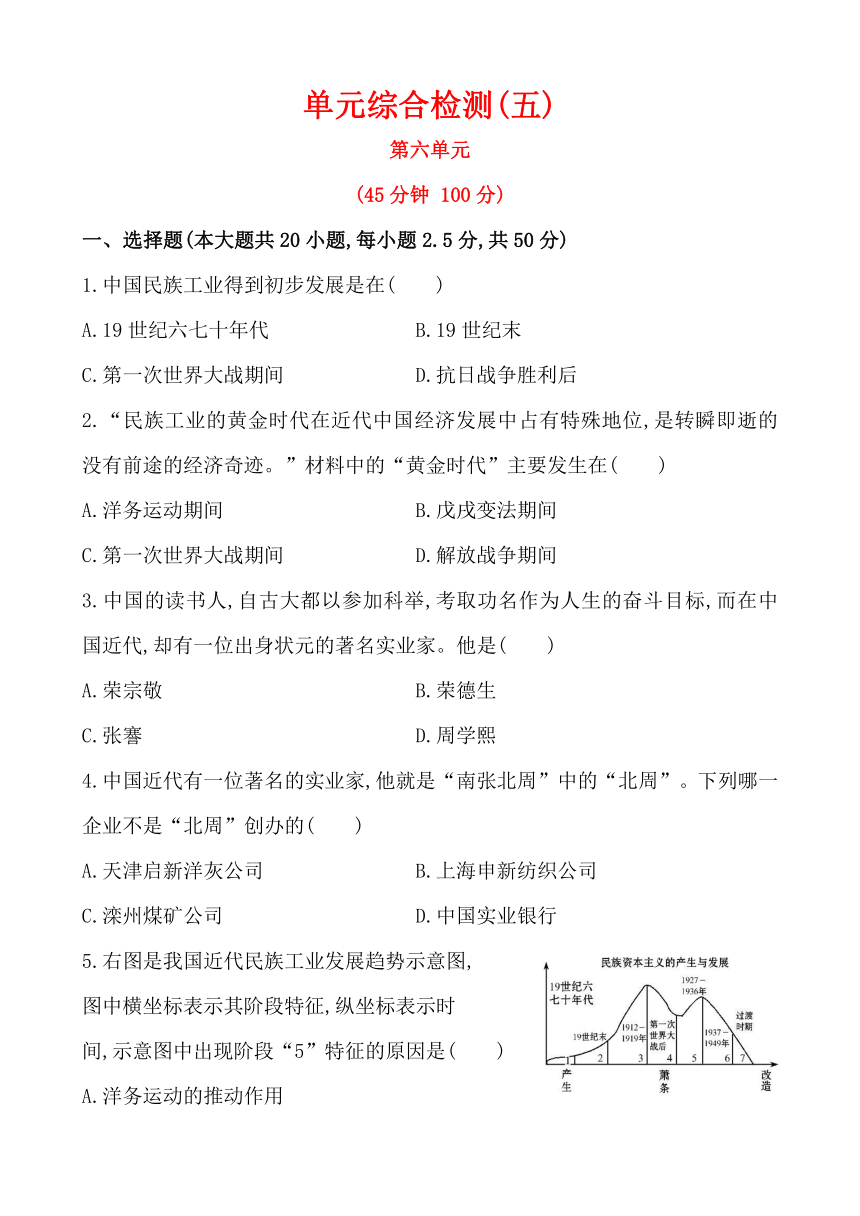

9.右图生动反映了“剪辫子”的历史情景,它应该发生在( )

A.辛亥革命时期

B.洋务运动时期

C.五四运动时期

D.北伐战争时期

10.近代以来,人们的社会生活发生了显著变化。下列现象不可能发生的是( )

A.1910年,李某赴京参加了科举考试

B.1909年,张某乘坐火车,行驶在中国人自己设计修筑的铁路上

C.1911年,王某通过《申报》获得了武昌起义的消息

D.1912年,赵某穿着中山装参加了一个重要宴会

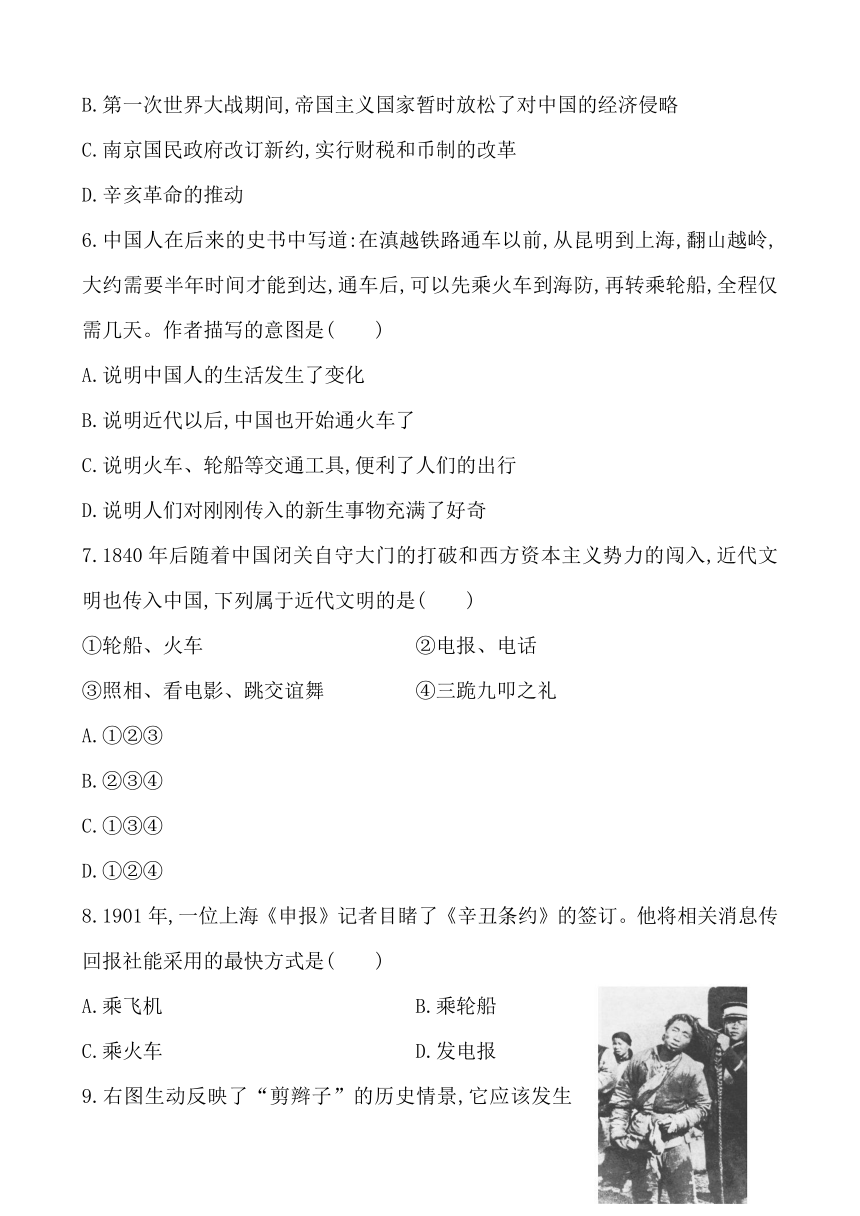

11.右图是在某一位科学家的故居旁修建的一段路轨。这座故居的主人可能是( )

A.詹天佑

B.侯德榜

C.周学熙

D.荣宗敬

12.认为中国东部地层有丰富的石油储藏,否定了西方学者提出的“中国贫油论”的是( )

A.魏源

B.鲁迅

C.李四光

D.冯如

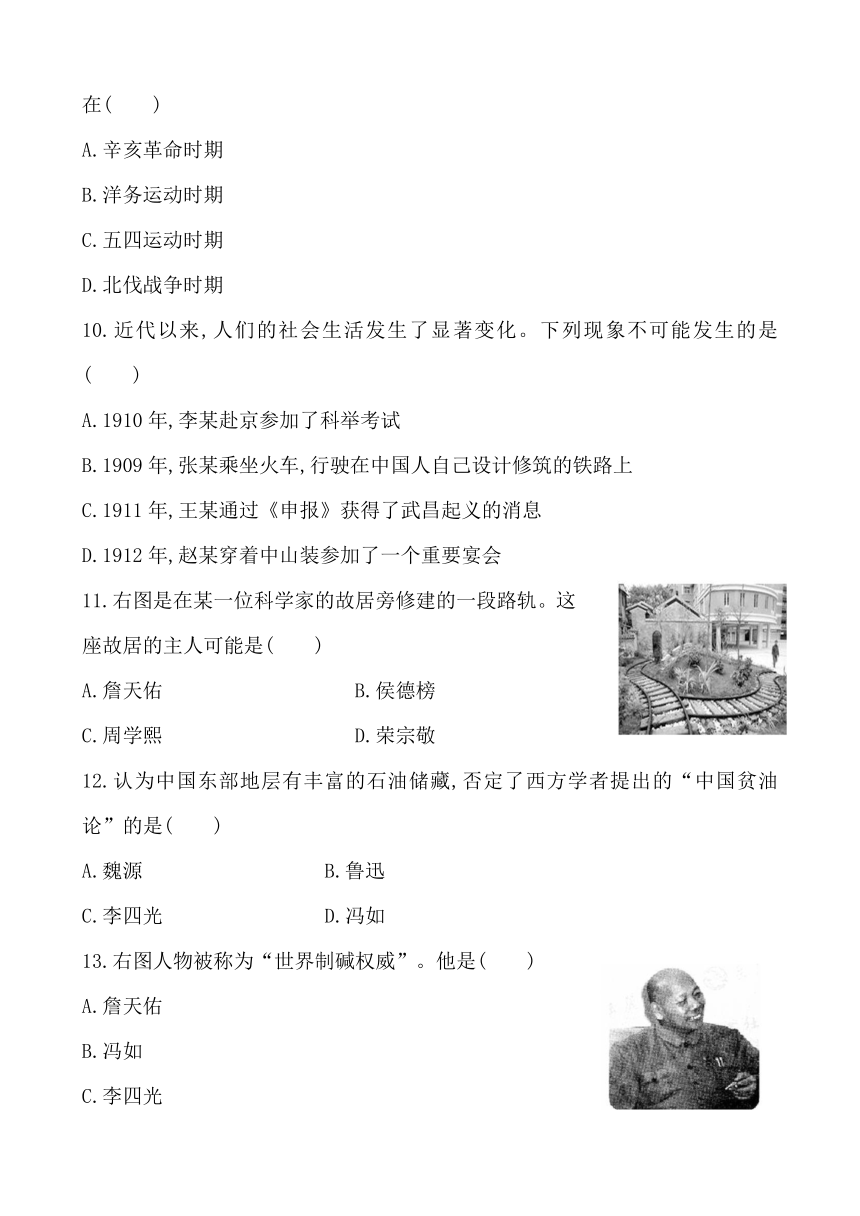

13.右图人物被称为“世界制碱权威”。他是( )

A.詹天佑

B.冯如

C.李四光

D.侯德榜

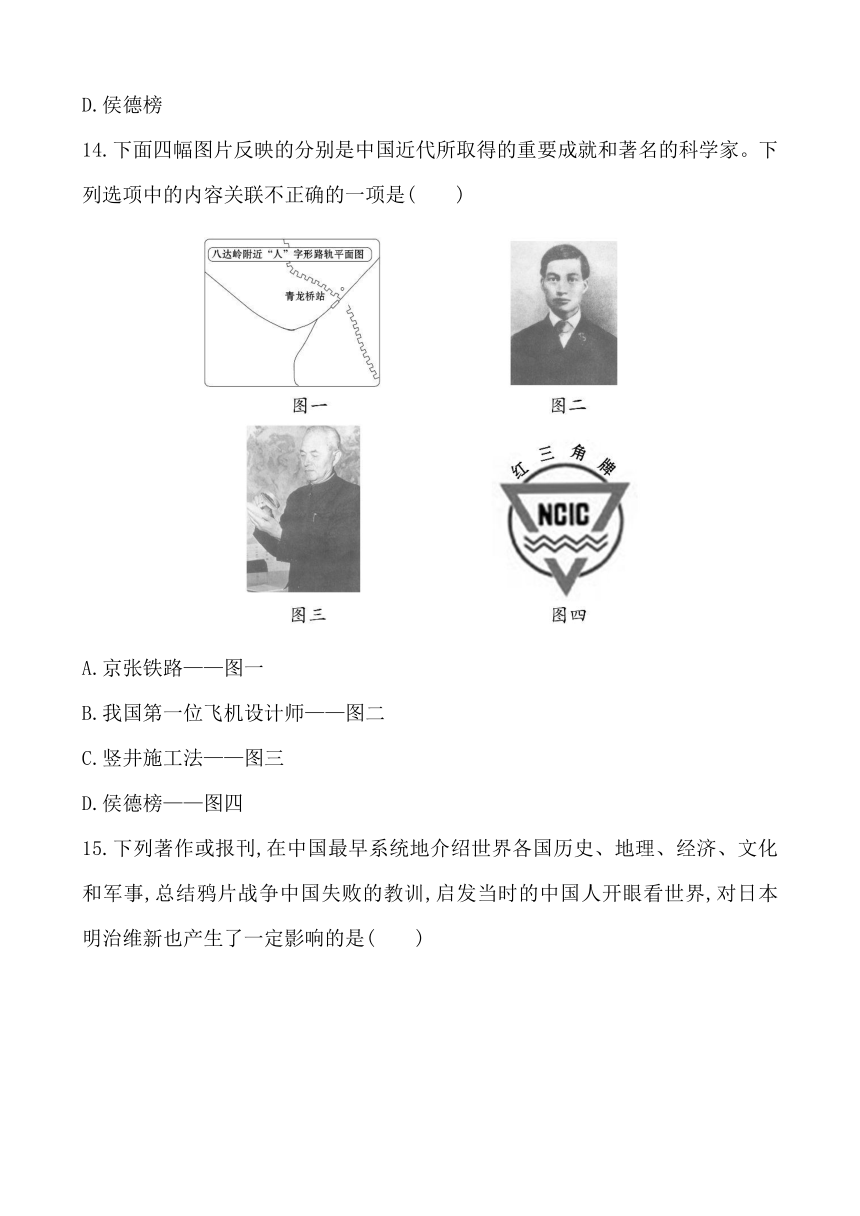

14.下面四幅图片反映的分别是中国近代所取得的重要成就和著名的科学家。下列选项中的内容关联不正确的一项是( )

A.京张铁路——图一

B.我国第一位飞机设计师——图二

C.竖井施工法——图三

D.侯德榜——图四

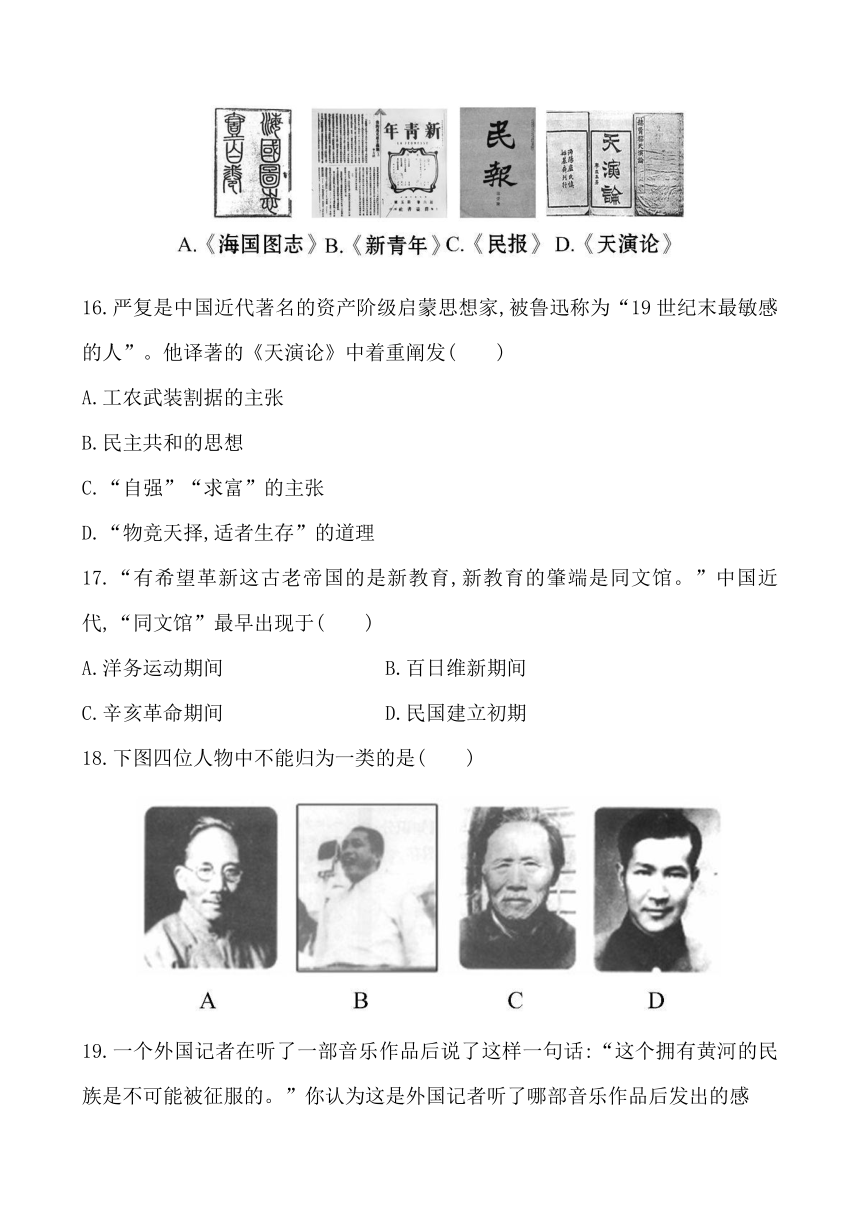

15.下列著作或报刊,在中国最早系统地介绍世界各国历史、地理、经济、文化和军事,总结鸦片战争中国失败的教训,启发当时的中国人开眼看世界,对日本明治维新也产生了一定影响的是( )

16.严复是中国近代著名的资产阶级启蒙思想家,被鲁迅称为“19世纪末最敏感的人”。他译著的《天演论》中着重阐发( )

A.工农武装割据的主张

B.民主共和的思想

C.“自强”“求富”的主张

D.“物竞天择,适者生存”的道理

17.“有希望革新这古老帝国的是新教育,新教育的肇端是同文馆。”中国近代,“同文馆”最早出现于( )

A.洋务运动期间

B.百日维新期间

C.辛亥革命期间

D.民国建立初期

18.下图四位人物中不能归为一类的是( )

19.一个外国记者在听了一部音乐作品后说了这样一句话:“这个拥有黄河的民族是不可能被征服的。”你认为这是外国记者听了哪部音乐作品后发出的感

慨( )

A.《义勇军进行曲》

B.《黄河大合唱》

C.《走进新时代》

D.《我的祖国》

20.他擅长以马喻人、托物抒怀,以此来表达自己的爱国热情。他笔下的马是“一洗万古凡马空”,独有一种精神抖擞、豪气勃发的意态。这位擅长画马的著名画家是( )

A.丁玲

B.冼星海

C.齐白石

D.徐悲鸿

二、非选择题(本大题共4小题,第21题10分,第22题12分,第23题14分,第24题14分,共50分)

21.判断正误。(正确的在括号内打“√”,错误的在括号内打“×”)

(1)张謇在广州创办大生纱厂,走上了“实业救国”的道路。( )

(2)19世纪中期以后,新闻广播事业产生并得到发展。( )

(3)新文化运动期间,易服饰、改称呼等成为社会潮流。( )

(4)中篇小说《阿Q正传》是中国近代文学史上的杰作。( )

(5)齐白石的泼墨技法闻名中外。( )

22.清末崛起于无锡荣巷、民国时名震上海滩、重生在新中国的荣氏家族的命运折射了半个世纪以来中国民族工商业的发展历程。阅读下列材料:

材料一 荣毅仁的前辈荣宗敬、荣德生于1912年创办上海福新面粉厂,至1922年,荣氏家族拥有面粉厂12家,产量占全国民族面粉企业的三分之一左右。

材料二 民国二十九年(1940年)6月日本侵略军侵占申新一厂(1915年荣宗敬、荣德生创办),改名丰田株式会社第三工场(又称日本海军衣服厂第九工场)。民国三十四年(1945年)9月2日丰田纱厂关厂。

——长宁区编年大事记

材料三 抗日战争胜利后,荣氏企业连遭国民政府两次敲诈,损失100多万元。

请回答:

(1)材料一中荣氏企业获得大发展,指出这一时期中国民族资本主义的发展概况。(2分)概括对其发展有重大推动作用的中国历史上的重大事件是什么。(2分)

(2)根据材料二、三,指出荣氏企业面临发展障碍的原因有哪些。(4分)

(3)根据以上材料结合所学知识,请从荣氏企业所从事的行业和发展历程两个角度,说说中国民族资本主义发展的特点是什么。(4分)

23.阅读下列材料,回答问题:

材料一

材料二 以天演为体,其用有二:曰物竞,曰天择。此万物莫不然,而于有生之类为尤著。物竞者,物争自存也……天择者,物争焉而独存。

——《 》

材料三 (进化论的介绍与传播犹如)当头棒喝,给了无数人一种绝大的刺激。几年之中,这种思想像野火一样,燃烧着许多年轻人的心和血。

——胡适

(1)材料一是什么书 (2分)作者是谁 (2分)作者在书中提出了什么思想 (2分)

(2)请把材料二的出处填充完整,然后概括这段文字的主旨词语。(4分)根据材料三并结合所学知识,简要分析进化论传入中国的积极意义。(2分)

(3)材料一和材料二两部著作诞生的共同背景是什么 (2分)

24.近代中国教育的变革,是近代化历程的重要组成部分。根据所学知识回答问题。

材料一 梁启超在《饮冰室合集》中写道:“先生(康有为)以为欲任天下之事,开中国之新世界,莫亟(急迫)于教育。”

(1)康有为对发展教育持什么态度 (2分)简述“百日维新”在教育方面的措施。(2分)

材料二 严复在《论教育与国家之关系》(1906年)中说:“此事乃吾国数千年中莫大之举动,言其重要,直无异古者之废封建,开阡陌。”

(2)“此事”指什么 (2分)与此同时,哪一出版机构以编印新式教科书为主,为近代教育发展作出了贡献 (2分)

材料三 《北京政府教育部法令(1920年)》规定:“从当年秋季起,国民小学的国文教科书不再使用文言文,改用白话国语。”

(3)在新文化运动中,谁主张用白话文代替文言文 (2分)对此,陈独秀提出了“文学革命”的主张,结合“法令”内容,指出这些主张对近代教育的作用。(2分)

(4)综合上述中国近代教育的变革历程,你能得出哪些认识 (2分)

答案解析

1.

【解析】选B。本题主要考查学生再认再现历史知识的能力。A是民族工业兴起时间;C第一次世界大战期间我国民族工业出现短暂的春天;D抗日战争胜利后,国统区的民族工业纷纷破产。

2.

【解析】选C。本题考查学生基础知识识记能力。民族工业的“黄金时代”是在第一次世界大战期间。第一次世界大战期间,中国民族工业的发展出现了短暂的春天。

3.

【解析】选C。本题考查学生的分析能力。由题干中的关键信息“出身状元”“著名实业家”可以联想到“状元实业家”张謇,张謇创办大生纱厂,发展民族工业,为中国民族工业的发展作出了突出贡献。

4.

【解析】选B。本题主要考查学生再认再现历史知识的能力。“北周”指的是周学熙,A、C、D都是他创办的企业,而B是荣宗敬、荣德生兄弟创办的企业。

5.

【解析】选C。本题考查学生的识图、分析能力。示意图中“5”处于1927—1936年,属于南京国民政府前期。这一时期,政府改订新约,提高了关税自主权,同时实行财税和币制的改革,推行了一系列发展经济的措施,从而使中国民族工业有了较大发展。

6.

【解析】选C。本题考查学生理解能力。阅读题干可知,火车、轮船等近代交通工具的传入,大大节约了从昆明到上海的时间,由此可以联想到火车、轮船等交通工具,便利了人们的出行,加强了各地区之间的联系。

7.

【解析】选A。本题考查学生的辨析能力。三跪九叩之礼是中国的封建礼仪,不属于近代文明。其他均属于传入中国的近代文明成果,故选A。

8.

【解析】选D。1901年时,飞机尚未发明。乘轮船、火车能传递信息,但不如发电报迅速快捷。

9.

【解析】选A。本题考查学生的知识迁移能力。辛亥革命推翻清朝后,颁布剪辫令,掀起“剪辫”风潮。

10.

【解析】选A。本题考查学生的识记、分析能力。科举制度于1905年被废除,因此A不可能发生。其他现象均符合史实。

11.

【解析】选A。本题考查学生的知识迁移能力。由图中的“人”字形路轨会联想到我国著名的铁路工程师——詹天佑。

12.

【解析】选C。本题考查学生识记历史知识的能力。A、B、D三位人物分别是思想家、文学家、飞机设计师,而李四光是地质学家,创立了地质力学,故选C。

13.

【解析】选D。本题考查学生的识图、识记能力。图中人物是我国著名的化学家侯德榜,是我国化学工业的主要奠基人之一,被称为“世界制碱权威”,发明了联合制碱法,使我国制碱技术跃居世界前列。

14.

【解析】选C。由图一中“人”字形路轨,可知图中路线是京张铁路。图二是冯如,他是我国第一位飞机设计师和飞行员。图三是李四光,他创立了地质力学,竖井施工法是詹天佑在修筑京张铁路时研究出的一种开凿隧道的方法。图四是“红三角”牌纯碱,它是1926年由侯德榜主持生产的中国、也是亚洲的第一批纯碱。

15.

【解析】选A。本题考查学生的识记、分析能力。结合所学知识,依据题干的表述,可判定选A。B、C、D宣传的内容与题意不符。

16.

【解析】选D。本题考查学生的识记能力。严复在其译著的《天演论》中提出了“物竞天择,适者生存”的观点,把进化论引入了中国,推动了维新变法的进程。

17.

【解析】选A。本题考查学生的识记能力。19世纪60年代,洋务派创办了一批新式学校,其中京师同文馆是创办最早的一所新式学校。

18.

【解析】选D。本题主要考查学生的识图归类能力。仔细观察图片,四位人物分别是蔡元培、陶行知、徐特立、冼星海。其中A、B、C三位人物都是近代后期著名教育家,而冼星海是著名音乐家。所以D不能与其他三位归为一类。

19.

【解析】选B。本题考查学生的辨析能力。题干中的关键信息是“这个拥有黄河的民族是不可能被征服的”,从这句话中分析,他所听的音乐作品应该是冼星海的《黄河大合唱》。

20.

【解析】选D。本题考查学生的辨析能力。丁玲是作家;冼星海是音乐家;齐白石以擅长画虾而著称;徐悲鸿擅长画马,他笔下的马,深沉浑厚,傲骨嶙峋。

21.

答案:(1)× (2)√ (3)× (4)√ (5)×(10分)

22.

【解析】本题以荣氏家族企业的发展历程为切入点,考查中国近代民族工业的发展。第(1)题解答时要把握“1912-1922年”这个时间,结合当时的国内、国际背景分析,第二问注意“中国历史上”这一条件限制。第(2)题结合材料二、三回答,链接抗日战争时期、抗日战争胜利后民族工业遭到摧残、破产的原因回答。第(3)题考查学生的综合归纳能力,从行业上分析主要是轻工业,从发展历程上看艰难曲折。

答案:(1)中国民族工业有了进一步发展,出现了短暂的春天。(2分)辛亥革命。(2分)

(2)日本帝国主义的掠夺和破坏,国民政府的压榨。(4分)

(3)从行业上看,主要集中在轻工业;从发展历程上看,艰难曲折。(4分)

23.

【解析】第(1)题考查学生的识图与识记能力。材料二中的“天演”“物竞”“天择”是回答第(2)题的有效信息。回答第(3)题时首先要考虑到《海国图志》和《天演论》的写作时期,即分别是鸦片战争以后和维新变法运动时期,再结合所学知识可知,鸦片战争以后,中国逐渐沦为半殖民地半封建社会,甲午战争以后,中国民族危机日益加深,面对内忧外患,先进的中国人不断探索救国救民的真理。

答案:(1)《海国图志》。(2分)魏源。(2分)“师夷长技以制夷”。(2分)

(2)《天演论》。(2分)“物竞天择、适者生存”。(2分)对处于民族危机的中国起了振聋发聩的警醒作用,激发中国知识分子去探索西学,救亡图存。(2分)

(3)中国面临内忧外患,半殖民地半封建社会程度日益加深,先进的中国人不断探索救国救民的真理。(2分)

24.

【解析】本题以近代教育为主题,主要考查学生近代教育的相关知识和根据材料分析回答问题的能力。第(1)题在审题时要抓住“教育”,结合材料中“亟(急迫)于教育”等关键信息进行分析判断,可以得出康有为主张优先发展教育,然后结合所学知识回答本题第二问。第(2)题在审题时要抓住“此事”,结合材料中“吾国数千年中莫大之举动”等关键信息进行分析判断,可以得出“此事”指废科举,然后结合所学知识回答本题第二问。第(3)题在审题时要抓住“新文化运动”,从而链接新文化运动的相关知识,回答第一问,分析材料可以得出这些主张对近代教育起了促进作用。第(4)题在审题时要抓住“综合”,纵观上述各题中的材料找出其共性,即可得出认识。

答案:(1)优先发展教育。(2分)废除八股文,创办新式学堂(京师大学堂)。(2分)

(2)废科举。(2分)商务印书馆。(2分)

(3)胡适。(2分)对传播新思想,繁荣文学创作,推广国民教育起了重要作用(意思相近即可)。(2分)

(4)认识:先进人物引领教育,社会变革(思想解放)推动教育,教育要适应时代发展等。(2分)(意思相近,任答两点即可)

第六单元

(45分钟

100分)

一、选择题(本大题共20小题,每小题2.5分,共50分)

1.中国民族工业得到初步发展是在( )

A.19世纪六七十年代

B.19世纪末

C.第一次世界大战期间

D.抗日战争胜利后

2.“民族工业的黄金时代在近代中国经济发展中占有特殊地位,是转瞬即逝的没有前途的经济奇迹。”材料中的“黄金时代”主要发生在( )

A.洋务运动期间

B.戊戌变法期间

C.第一次世界大战期间

D.解放战争期间

3.中国的读书人,自古大都以参加科举,考取功名作为人生的奋斗目标,而在中国近代,却有一位出身状元的著名实业家。他是( )

A.荣宗敬

B.荣德生

C.张謇

D.周学熙

4.中国近代有一位著名的实业家,他就是“南张北周”中的“北周”。下列哪一企业不是“北周”创办的( )

A.天津启新洋灰公司

B.上海申新纺织公司

C.滦州煤矿公司

D.中国实业银行

5.右图是我国近代民族工业发展趋势示意图,

图中横坐标表示其阶段特征,纵坐标表示时

间,示意图中出现阶段“5”特征的原因是( )

A.洋务运动的推动作用

B.第一次世界大战期间,帝国主义国家暂时放松了对中国的经济侵略

C.南京国民政府改订新约,实行财税和币制的改革

D.辛亥革命的推动

6.中国人在后来的史书中写道:在滇越铁路通车以前,从昆明到上海,翻山越岭,大约需要半年时间才能到达,通车后,可以先乘火车到海防,再转乘轮船,全程仅需几天。作者描写的意图是( )

A.说明中国人的生活发生了变化

B.说明近代以后,中国也开始通火车了

C.说明火车、轮船等交通工具,便利了人们的出行

D.说明人们对刚刚传入的新生事物充满了好奇

7.1840年后随着中国闭关自守大门的打破和西方资本主义势力的闯入,近代文明也传入中国,下列属于近代文明的是( )

①轮船、火车

②电报、电话

③照相、看电影、跳交谊舞

④三跪九叩之礼

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①②④

8.1901年,一位上海《申报》记者目睹了《辛丑条约》的签订。他将相关消息传回报社能采用的最快方式是( )

A.乘飞机

B.乘轮船

C.乘火车

D.发电报

9.右图生动反映了“剪辫子”的历史情景,它应该发生在( )

A.辛亥革命时期

B.洋务运动时期

C.五四运动时期

D.北伐战争时期

10.近代以来,人们的社会生活发生了显著变化。下列现象不可能发生的是( )

A.1910年,李某赴京参加了科举考试

B.1909年,张某乘坐火车,行驶在中国人自己设计修筑的铁路上

C.1911年,王某通过《申报》获得了武昌起义的消息

D.1912年,赵某穿着中山装参加了一个重要宴会

11.右图是在某一位科学家的故居旁修建的一段路轨。这座故居的主人可能是( )

A.詹天佑

B.侯德榜

C.周学熙

D.荣宗敬

12.认为中国东部地层有丰富的石油储藏,否定了西方学者提出的“中国贫油论”的是( )

A.魏源

B.鲁迅

C.李四光

D.冯如

13.右图人物被称为“世界制碱权威”。他是( )

A.詹天佑

B.冯如

C.李四光

D.侯德榜

14.下面四幅图片反映的分别是中国近代所取得的重要成就和著名的科学家。下列选项中的内容关联不正确的一项是( )

A.京张铁路——图一

B.我国第一位飞机设计师——图二

C.竖井施工法——图三

D.侯德榜——图四

15.下列著作或报刊,在中国最早系统地介绍世界各国历史、地理、经济、文化和军事,总结鸦片战争中国失败的教训,启发当时的中国人开眼看世界,对日本明治维新也产生了一定影响的是( )

16.严复是中国近代著名的资产阶级启蒙思想家,被鲁迅称为“19世纪末最敏感的人”。他译著的《天演论》中着重阐发( )

A.工农武装割据的主张

B.民主共和的思想

C.“自强”“求富”的主张

D.“物竞天择,适者生存”的道理

17.“有希望革新这古老帝国的是新教育,新教育的肇端是同文馆。”中国近代,“同文馆”最早出现于( )

A.洋务运动期间

B.百日维新期间

C.辛亥革命期间

D.民国建立初期

18.下图四位人物中不能归为一类的是( )

19.一个外国记者在听了一部音乐作品后说了这样一句话:“这个拥有黄河的民族是不可能被征服的。”你认为这是外国记者听了哪部音乐作品后发出的感

慨( )

A.《义勇军进行曲》

B.《黄河大合唱》

C.《走进新时代》

D.《我的祖国》

20.他擅长以马喻人、托物抒怀,以此来表达自己的爱国热情。他笔下的马是“一洗万古凡马空”,独有一种精神抖擞、豪气勃发的意态。这位擅长画马的著名画家是( )

A.丁玲

B.冼星海

C.齐白石

D.徐悲鸿

二、非选择题(本大题共4小题,第21题10分,第22题12分,第23题14分,第24题14分,共50分)

21.判断正误。(正确的在括号内打“√”,错误的在括号内打“×”)

(1)张謇在广州创办大生纱厂,走上了“实业救国”的道路。( )

(2)19世纪中期以后,新闻广播事业产生并得到发展。( )

(3)新文化运动期间,易服饰、改称呼等成为社会潮流。( )

(4)中篇小说《阿Q正传》是中国近代文学史上的杰作。( )

(5)齐白石的泼墨技法闻名中外。( )

22.清末崛起于无锡荣巷、民国时名震上海滩、重生在新中国的荣氏家族的命运折射了半个世纪以来中国民族工商业的发展历程。阅读下列材料:

材料一 荣毅仁的前辈荣宗敬、荣德生于1912年创办上海福新面粉厂,至1922年,荣氏家族拥有面粉厂12家,产量占全国民族面粉企业的三分之一左右。

材料二 民国二十九年(1940年)6月日本侵略军侵占申新一厂(1915年荣宗敬、荣德生创办),改名丰田株式会社第三工场(又称日本海军衣服厂第九工场)。民国三十四年(1945年)9月2日丰田纱厂关厂。

——长宁区编年大事记

材料三 抗日战争胜利后,荣氏企业连遭国民政府两次敲诈,损失100多万元。

请回答:

(1)材料一中荣氏企业获得大发展,指出这一时期中国民族资本主义的发展概况。(2分)概括对其发展有重大推动作用的中国历史上的重大事件是什么。(2分)

(2)根据材料二、三,指出荣氏企业面临发展障碍的原因有哪些。(4分)

(3)根据以上材料结合所学知识,请从荣氏企业所从事的行业和发展历程两个角度,说说中国民族资本主义发展的特点是什么。(4分)

23.阅读下列材料,回答问题:

材料一

材料二 以天演为体,其用有二:曰物竞,曰天择。此万物莫不然,而于有生之类为尤著。物竞者,物争自存也……天择者,物争焉而独存。

——《 》

材料三 (进化论的介绍与传播犹如)当头棒喝,给了无数人一种绝大的刺激。几年之中,这种思想像野火一样,燃烧着许多年轻人的心和血。

——胡适

(1)材料一是什么书 (2分)作者是谁 (2分)作者在书中提出了什么思想 (2分)

(2)请把材料二的出处填充完整,然后概括这段文字的主旨词语。(4分)根据材料三并结合所学知识,简要分析进化论传入中国的积极意义。(2分)

(3)材料一和材料二两部著作诞生的共同背景是什么 (2分)

24.近代中国教育的变革,是近代化历程的重要组成部分。根据所学知识回答问题。

材料一 梁启超在《饮冰室合集》中写道:“先生(康有为)以为欲任天下之事,开中国之新世界,莫亟(急迫)于教育。”

(1)康有为对发展教育持什么态度 (2分)简述“百日维新”在教育方面的措施。(2分)

材料二 严复在《论教育与国家之关系》(1906年)中说:“此事乃吾国数千年中莫大之举动,言其重要,直无异古者之废封建,开阡陌。”

(2)“此事”指什么 (2分)与此同时,哪一出版机构以编印新式教科书为主,为近代教育发展作出了贡献 (2分)

材料三 《北京政府教育部法令(1920年)》规定:“从当年秋季起,国民小学的国文教科书不再使用文言文,改用白话国语。”

(3)在新文化运动中,谁主张用白话文代替文言文 (2分)对此,陈独秀提出了“文学革命”的主张,结合“法令”内容,指出这些主张对近代教育的作用。(2分)

(4)综合上述中国近代教育的变革历程,你能得出哪些认识 (2分)

答案解析

1.

【解析】选B。本题主要考查学生再认再现历史知识的能力。A是民族工业兴起时间;C第一次世界大战期间我国民族工业出现短暂的春天;D抗日战争胜利后,国统区的民族工业纷纷破产。

2.

【解析】选C。本题考查学生基础知识识记能力。民族工业的“黄金时代”是在第一次世界大战期间。第一次世界大战期间,中国民族工业的发展出现了短暂的春天。

3.

【解析】选C。本题考查学生的分析能力。由题干中的关键信息“出身状元”“著名实业家”可以联想到“状元实业家”张謇,张謇创办大生纱厂,发展民族工业,为中国民族工业的发展作出了突出贡献。

4.

【解析】选B。本题主要考查学生再认再现历史知识的能力。“北周”指的是周学熙,A、C、D都是他创办的企业,而B是荣宗敬、荣德生兄弟创办的企业。

5.

【解析】选C。本题考查学生的识图、分析能力。示意图中“5”处于1927—1936年,属于南京国民政府前期。这一时期,政府改订新约,提高了关税自主权,同时实行财税和币制的改革,推行了一系列发展经济的措施,从而使中国民族工业有了较大发展。

6.

【解析】选C。本题考查学生理解能力。阅读题干可知,火车、轮船等近代交通工具的传入,大大节约了从昆明到上海的时间,由此可以联想到火车、轮船等交通工具,便利了人们的出行,加强了各地区之间的联系。

7.

【解析】选A。本题考查学生的辨析能力。三跪九叩之礼是中国的封建礼仪,不属于近代文明。其他均属于传入中国的近代文明成果,故选A。

8.

【解析】选D。1901年时,飞机尚未发明。乘轮船、火车能传递信息,但不如发电报迅速快捷。

9.

【解析】选A。本题考查学生的知识迁移能力。辛亥革命推翻清朝后,颁布剪辫令,掀起“剪辫”风潮。

10.

【解析】选A。本题考查学生的识记、分析能力。科举制度于1905年被废除,因此A不可能发生。其他现象均符合史实。

11.

【解析】选A。本题考查学生的知识迁移能力。由图中的“人”字形路轨会联想到我国著名的铁路工程师——詹天佑。

12.

【解析】选C。本题考查学生识记历史知识的能力。A、B、D三位人物分别是思想家、文学家、飞机设计师,而李四光是地质学家,创立了地质力学,故选C。

13.

【解析】选D。本题考查学生的识图、识记能力。图中人物是我国著名的化学家侯德榜,是我国化学工业的主要奠基人之一,被称为“世界制碱权威”,发明了联合制碱法,使我国制碱技术跃居世界前列。

14.

【解析】选C。由图一中“人”字形路轨,可知图中路线是京张铁路。图二是冯如,他是我国第一位飞机设计师和飞行员。图三是李四光,他创立了地质力学,竖井施工法是詹天佑在修筑京张铁路时研究出的一种开凿隧道的方法。图四是“红三角”牌纯碱,它是1926年由侯德榜主持生产的中国、也是亚洲的第一批纯碱。

15.

【解析】选A。本题考查学生的识记、分析能力。结合所学知识,依据题干的表述,可判定选A。B、C、D宣传的内容与题意不符。

16.

【解析】选D。本题考查学生的识记能力。严复在其译著的《天演论》中提出了“物竞天择,适者生存”的观点,把进化论引入了中国,推动了维新变法的进程。

17.

【解析】选A。本题考查学生的识记能力。19世纪60年代,洋务派创办了一批新式学校,其中京师同文馆是创办最早的一所新式学校。

18.

【解析】选D。本题主要考查学生的识图归类能力。仔细观察图片,四位人物分别是蔡元培、陶行知、徐特立、冼星海。其中A、B、C三位人物都是近代后期著名教育家,而冼星海是著名音乐家。所以D不能与其他三位归为一类。

19.

【解析】选B。本题考查学生的辨析能力。题干中的关键信息是“这个拥有黄河的民族是不可能被征服的”,从这句话中分析,他所听的音乐作品应该是冼星海的《黄河大合唱》。

20.

【解析】选D。本题考查学生的辨析能力。丁玲是作家;冼星海是音乐家;齐白石以擅长画虾而著称;徐悲鸿擅长画马,他笔下的马,深沉浑厚,傲骨嶙峋。

21.

答案:(1)× (2)√ (3)× (4)√ (5)×(10分)

22.

【解析】本题以荣氏家族企业的发展历程为切入点,考查中国近代民族工业的发展。第(1)题解答时要把握“1912-1922年”这个时间,结合当时的国内、国际背景分析,第二问注意“中国历史上”这一条件限制。第(2)题结合材料二、三回答,链接抗日战争时期、抗日战争胜利后民族工业遭到摧残、破产的原因回答。第(3)题考查学生的综合归纳能力,从行业上分析主要是轻工业,从发展历程上看艰难曲折。

答案:(1)中国民族工业有了进一步发展,出现了短暂的春天。(2分)辛亥革命。(2分)

(2)日本帝国主义的掠夺和破坏,国民政府的压榨。(4分)

(3)从行业上看,主要集中在轻工业;从发展历程上看,艰难曲折。(4分)

23.

【解析】第(1)题考查学生的识图与识记能力。材料二中的“天演”“物竞”“天择”是回答第(2)题的有效信息。回答第(3)题时首先要考虑到《海国图志》和《天演论》的写作时期,即分别是鸦片战争以后和维新变法运动时期,再结合所学知识可知,鸦片战争以后,中国逐渐沦为半殖民地半封建社会,甲午战争以后,中国民族危机日益加深,面对内忧外患,先进的中国人不断探索救国救民的真理。

答案:(1)《海国图志》。(2分)魏源。(2分)“师夷长技以制夷”。(2分)

(2)《天演论》。(2分)“物竞天择、适者生存”。(2分)对处于民族危机的中国起了振聋发聩的警醒作用,激发中国知识分子去探索西学,救亡图存。(2分)

(3)中国面临内忧外患,半殖民地半封建社会程度日益加深,先进的中国人不断探索救国救民的真理。(2分)

24.

【解析】本题以近代教育为主题,主要考查学生近代教育的相关知识和根据材料分析回答问题的能力。第(1)题在审题时要抓住“教育”,结合材料中“亟(急迫)于教育”等关键信息进行分析判断,可以得出康有为主张优先发展教育,然后结合所学知识回答本题第二问。第(2)题在审题时要抓住“此事”,结合材料中“吾国数千年中莫大之举动”等关键信息进行分析判断,可以得出“此事”指废科举,然后结合所学知识回答本题第二问。第(3)题在审题时要抓住“新文化运动”,从而链接新文化运动的相关知识,回答第一问,分析材料可以得出这些主张对近代教育起了促进作用。第(4)题在审题时要抓住“综合”,纵观上述各题中的材料找出其共性,即可得出认识。

答案:(1)优先发展教育。(2分)废除八股文,创办新式学堂(京师大学堂)。(2分)

(2)废科举。(2分)商务印书馆。(2分)

(3)胡适。(2分)对传播新思想,繁荣文学创作,推广国民教育起了重要作用(意思相近即可)。(2分)

(4)认识:先进人物引领教育,社会变革(思想解放)推动教育,教育要适应时代发展等。(2分)(意思相近,任答两点即可)

同课章节目录

- 第1单元 列强的侵略与中国人民的抗争

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 火烧圆明园和太平军年抗击洋枪队

- 第3课 收复新疆和甲午风云

- 第4课 八国联军侵华

- 第2单元 近代化的起步

- 第5课 洋务运动

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 辛亥革命

- 第8课 新文化运动

- 第9课 历史人物小传

- 第3单元 新民主主义革命的兴起

- 第10课 五四爱国运动

- 第11课 中国共产党的成立

- 第12课 北伐战争和南京国民政府的成立

- 第13课 人民军队和革革命根据地的创建

- 第14课 红军长征

- 第4单元 中华民族的抗日战争

- 第15课 九一八事事变和抗日救亡运动

- 第16课 全民族的抗战

- 第17课 抗日战争的胜利

- 第18课 抗日战争时期历史遗址、遗迹考察活

- 第5单元 人民解放战争的胜利

- 第19课 重庆谈判和人民解放战争转入反攻

- 第20课 人民解放战争的胜利

- 第6单元 近代经济、社会生活和文化

- 第21课 民族工业的曲折发展

- 第22课 中国近代社会生活的变迁

- 第23课 近代科技之星

- 第24课 近代思想、教育和文艺