第1课 历史是什么 学案

图片预览

文档简介

第一单元

认识历史

第1课

历史是什么

“历”的繁体作“歷”,其下部的“止”字,在甲骨文和金文中的字形,就是一只脚,表示人穿过一片树林。汉代许慎所著的《说文解字》里便说:“历,过也,传也。”过是指空间上的移动,“传”则表示时间上的移动。“史”,《说文解字》解释:“史,记事者也。从又持中。中,正也。”历史在这里被诠释为记事,以客观公正的立场记录事实。但就像中国大多数现代人文社会科学名词都是借鉴于日语一样,“历史”作为一个词也来自日语。清光绪二十二年,梁启超在《变法通议·论女学》中介绍:“日本之女学,约分十三科,……,五历史……”此后,“历史”作为一个固定的词汇开始被普遍使用。今天这节课我们就来了解历史是什么、历史学是什么,以及二者的关系。

教材自主研读

一、历史与历史学

1.人类历史的开端

(1)时间:人类至少有________万年的悠久历史。

(2)证据:目前所知,最早的人类化石是在非洲坦桑尼亚奥杜威峡谷发现的“________”化石,距今约190万—170万年前。

2.史学的产生

(1)过程

①

文字产生前,人们往往通过口耳相传的方式,把对过去的记忆传给后人。还通常用___________或者刻木记事等方法,把重要事情记录下来。

②

文字产生后,人类开始有目的地记录发生过的事情。________代,国家设立专门人员记录国家大事。

(2)标志:出现了撰写历史的人和历史著作。

(3)历史与历史学

①

历史是指________发生的事情;

②

历史学则是指人们对历史比较系统的________、记录和解释。

二、有没有真实的历史

1.影响历史真实有因素

(1)由于人所处的时代、环境和________、感情等许多复杂的因素,致使史书并不能完全反映历史的真实。

(2)在历史上,利用政治权势纂改历史的情况十分常见。

(3)史家由于________、认识能力、研究方法等方面的因素,侧重记载某些自以为重要的事情,而忽略了另外一些重要的史实。

(4)文献史料只能部分地记录过去,反映________的历史。

2.历史求真的途径

(1)历史工作者通求遵守求真实的职业道德,依靠________的科学指导,还是可以求得部分的真。

(2)人类认识能力的提高、视野的开阔、方法的多样化和________的不断改进。

(3)人们不断追求历史真实的________。

自我校对

一、1.170、能人

2.结绳记事、商、过去、认识

二、1.个人修养、世界观、局部

2.历史唯物论、技术手段、信念

重难疑点导学

一、历史学的内容和特点

1.内容

(1)历史观是历史学的核心,马克思主义的唯物史观是科学的历史观,是研究、认识历史的指导思想;

(2)历史资料是研究和认识历史的基础;

(3)史学方法即研究历史的方法,是历史学的重要内容;

(4)历史编纂学也是历史学的一个重要内容。

2.特点

(1)它的研究对象即客观历史具有不可重复性。这就是我们常说的“历史一去不复返”,从而增加了研究上的困难。

(2)它的研究对象即客观历史是运动的,而这个运动又是没有止境的,但是历史学的研究成果即历史著作所反映的内容,却是相对静止的。这种运动与静止之间,有区别,也有联系。

(3)它的研究对象即客观历史所包含的内容无限广泛,而历史学的研究成果即历史著作所能容纳的内容是有限的。这种有限与无限之间形成一种对立统一的关系。

(4)它的研究对象即历史运动是客观的,而它的研究者即作为认识主体的历史学家,在反映客观历史运动的过程中,总带有一定的主观性。这种客观与主观之间形成一种张力,即随着客观历史运动的发展,历史学家以至于整个人类,在反映历史运动和认识历史运动方面,也在不断发展,不断进步。

二、中国古代史学发展的特征

1.治史是重要的国家行为,由国家任命的太史令、著作郎、起居郎等史官和专门设置的修史局、史馆总负其责。为前代修史则多由宰相监修。所修之史被定位为“正史”,以区别于各类别史、野史。私人修史,基本上是国家修史的补冗。

2.治史的目的,是维护和强化国家的统治秩序。对于统治者来说,治史是为了以古为镜,这就是周王所说的“我不可不监于有夏,亦不可不监于有殷”。对于广大被统治者来说,史书被用于进行社会教化,这就是《三国志》作者陈寿所说的“辞多劝戒,明乎得失,有益风化”

3.修史所关注的内容,主要是关系王朝兴亡盛衰的政治、经济、社会、文化活动。这就是司马迁所说“网罗天下,放失旧闻,王迹所兴,原始察终,见盛观衰”

与“究天人之际,通古今之变”。修史所关注的历史人物,无论视为圣贤豪杰者,还是视为奸佞邪恶者,都以是否有利于国家兴盛为取舍扬抑的标准。

4.修史所使用的方法,虽一直倡导“据事直书”,反对“曲笔”,要求不掩恶,不虚美,治史者因此被要求兼具史德、史学、史识与史才。但是,在很长一段时间中,史学虽然最具政治实践性,其指导思想或理论基础仍是传统经学;判断善恶美丑的标准,虽常常受到道家、法家、阴阳家等思想的影响,但占支配地位的,仍是儒家伦理道德。这样,史实的采集和取舍,史料的鉴别与删汰,便都不能不完全从属于以君王为代表的国家利益。历史的诠释,历史的反思,也不能逾越这一界限。

三、历史与历史学的关系

1.历史学是研究和认识历史的一门特殊学问,它包含科学的历史观、确凿而丰富的历史资料、史学方法以及历史编篡学等内容,它是史学家对历史的“重现”,是书写的历史。

2.客观的历史是书写的历史的基础,书写的历史是客观的历史的反映,它愈是接近客观存在的历史,价值就愈高。

状元学习小结

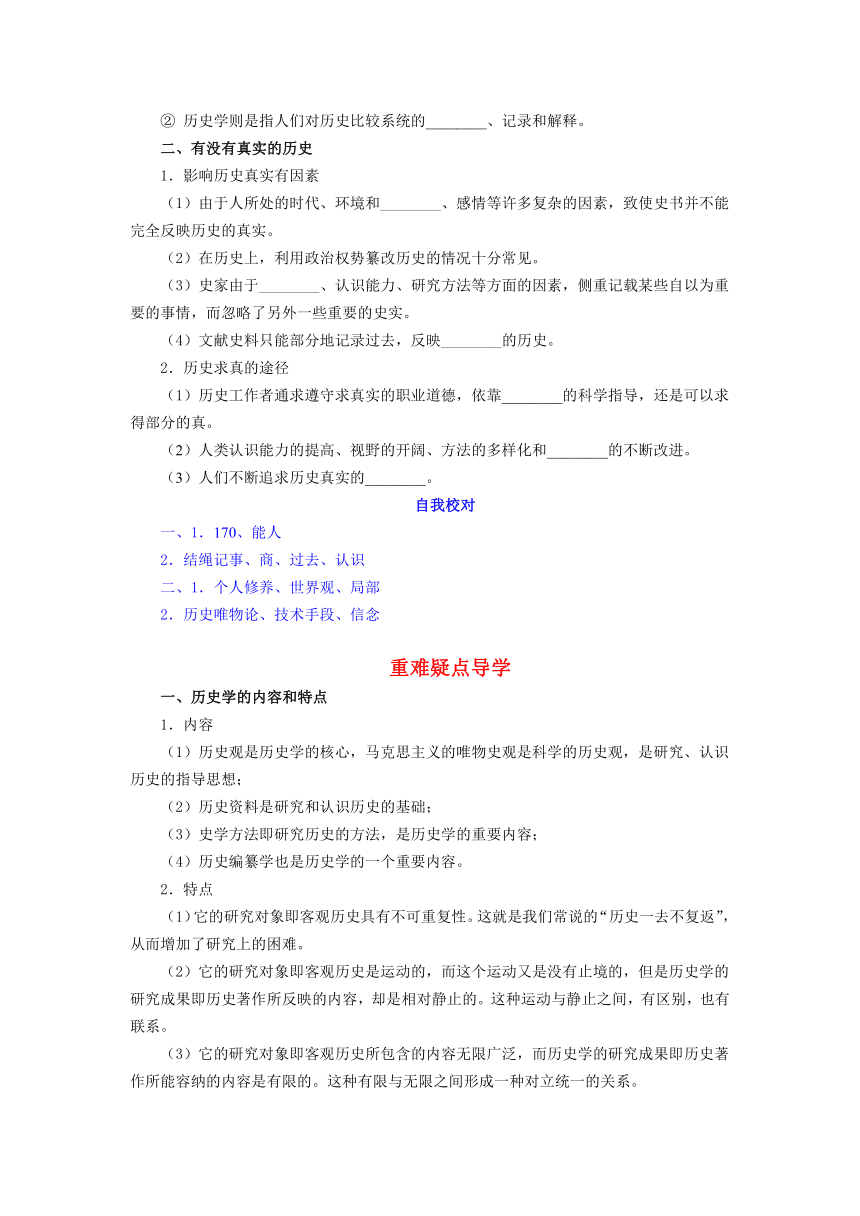

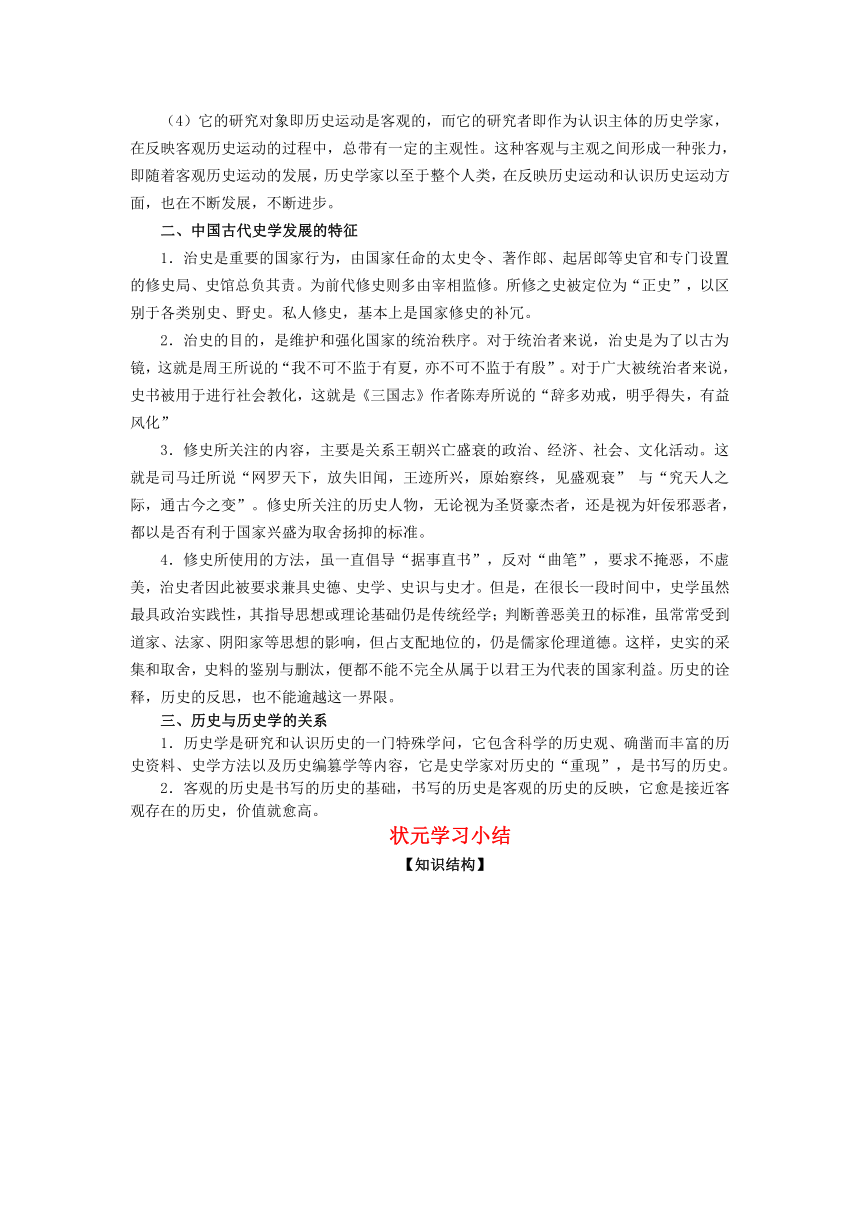

【知识结构】

【知识精要】

1.历史是指过去发生的事情;历史学是指人们对历史比较系统的认识、记录和解释。

2.史学产生的标志是出现了撰写历史的人和历史著作。

3.人们借以发现了解历史的唯一途径就是史料。

4.虽然不存在完全客观的历史学,但是通过科学严谨的探索,还是可以接近历史真实的。

课改新题探究

【例1】下列关于“历史”的说法不正确的是

(

)

A.史料是了解历史的唯一途径

B.历史是对过去的记录和认识

C.历史是不可能完全重现的

D.历史是指过去发生的事情

【解析】本题考查了历史的概念。人们对历史比较系统的认识、记录和解释属于史学。历史是指过去发生的事情,有了人,也就有了人类历史。

【答案】B

【例2】历史与历史学的关系是

(

)

A.前者是后者的基础,后者是前者的反映

B.有了人类历史也就有了历史学,两者是同时产生的

C.前者是事实,后者是理论

D.前者是现象,后者是本质

【解析】历史是指过去发生的事情,具有客观性,而历史学是指人们对历史比较系统的

【答案】A

课时达标测评

【基础达标】

1.作为人类历史的历史开始于(

)

A.文字产生以后

B.国家建立后

C.至少约170万年前

D.史学产生后

1.C

有了人,也就有了人类历史。目前所知,最早的人类化石是在非洲坦桑尼亚奥杜威峡谷发现的“能人”化石,距今约190万—170万年前。因此人类至少有170万年的悠久历史。

2.下面属于史学范畴的作品是(

)

A.《春秋》

B.神话

C.传说

D.史诗

2.A

史学是人们在明确的历史意识下,对历史的记录,神话、传说和史诗可以作为史料研究,但不是史学。

3.在西方被誉为“历史之父”的人是(

)

A.克里奥

B.希罗多德

C.孔子

D.司马迁

3.B克里奥是古希腊历史女神,希罗多德被西方誉为“历史之父”。

4.我国有文字可考的历史可以追溯到

(

)

A.约170万年前玩

B.夏朝

C.商朝

D.春秋

4.C

商朝已经有了比较成熟的文字,因此我国有文字可考的历史是从商朝开始的。

5.右图是商代甲骨文中的“史”字,我们可以从中获取的信息是

(

)

A.商代最早设立了史官记录国家大事

B.史学的产生

C.有文字记载的历史是从商朝开始的

D.文字发明后,人类就有了准确、稳定的记录工具

5.D

图中信息只是表明了文字已经出现,无法显示最早和史官的设立等信息。

6.司马迁在《史记》中记载了殷商世系,但很长时间,后人并不能判断他的记载是否正确,20世纪初甲骨文的发现,证明了司马迁说法基本上是正确的,这说明

(

)

A.古代的历史记载都是真实的

B.纹丝不差地重现历史是完全可以做到的

C.《史记》具有较高的史学价值

D.司马迁的《史记》确是一部实录

6.C

由于受时代、个人素养和世界观以及感情等影响,史书并不能完全反映历史的真实,因此ACD表述都是错误的。

7.中国古代很早就设有史官,老子就是著名的史官,而司马迁则是汉武帝时代的专职史官“太史令”。史官的设立表明

(

)

A.史学的产生

B.有文字记载的历史的开始

C.史学都是为统治阶级服务的

D.人类历史的真正开端

7.A

我国古代有文字记载的历史开始于商代,统治阶级设立史学的目的是为其统治提供借鉴,但除此外,历史还有反思作用,有了人就有了人类历史。专门记载历史的人和历史著作的出现标志了史学得产生。

8.古代文献史料的局限性主要在于

(

)

①对历史的记载是局部的,不能全面反映历史

②作者的主观因素

③古文字很多,艰涩难懂

④统治阶级对历史的篡改

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①②③④

8.C

古文字很多,艰涩难懂是个人的局限,不是文献史料的局限。

9.成为一个优秀的史学工作者,我们必须具备的条件不包括

(

)

A.唯物主义的历史观

B.不懈追求历史真实的信念

C.求真求实的职业道德

D.丰富的考古学知识

9.D丰富的考古学知识有助于成为一个优秀史学工作者,但并不是必备条件。

10.历史是可以求真的,因为

(

)

①历史记载的客观性是存在的

②人类认识能力的提高,事业的开阔

③研究方法的多样化④技术手段的不断进步

A.①②③④

B.①②③

C.②③④

D.①③④

10.C

虽然我们可以接近历史的真实,但受制于多种因素,纯粹的客观历史是不存在的。

【能力提升】

11.阅读下面材料,回答问题。

秦始皇陵盗掘之谜

秦始皇陵位于陕西临潼,是一座规模宏大的帝陵。历代关于秦始皇陵是否曾经被盗掘,有不同的说法。

据《史记》记载,刘邦曾经指责项羽有10大罪状,其中第4条就包括“掘始皇帝冢,私收其财物”。汉成帝时,刘向在关于帝陵营造的讨论中说道:“骊山之作未成,而周章百万之师至其下矣。项籍燔其宫室营宇,往者咸见发掘。”《论衡》说:“秦始皇葬于骊山,二世末,天下盗贼掘其墓。”《水经注》对于项羽发掘秦始皇陵事,又有更具体的记述:“项羽入关,发之,以三十万人三十日运物不能穷。关东盗贼,销椁取铜。”

项羽发掘秦始皇陵的传说,后来又被一些文人骚客有意渲染。虽然沸沸扬扬,千年不息,却并没有确定的证据。考古工作者指出,以现在掌握的通过长期认真考古调查和发掘所获得的资料分析,秦始皇陵未曾经过大规模盗掘。

关于秦始皇陵遭受破坏的情形,还有其他的说法。例如,有牧羊儿丢失羊只,持火寻找,致使墓中失火的传说。这一说法,目前所见到的最早的记录,见于《汉书》所记载的刘向的言论:“其后牧儿亡羊,羊入其凿,牧者持火照求羊,失火烧其臧椁。”刘向随后又感叹道:“自古至今,葬未有盛如始皇者也,数年之间,外被项籍之灾,内离牧竖之祸,岂不哀哉!”其“外被项籍之灾”而“内离牧竖之祸”的说法,一“外”一“内”,反映项羽当时所破坏的,可能确实只是陵园的地上建筑,而陵墓的地下结构,则毁于意外的“牧火”。

不过,据主持秦始皇陵兵马俑坑l号坑发掘的考古学者判断,“出土的遗迹表明,1号坑的焚烧、破坏比较严重。木构建筑大都变成了炭迹或灰迹;并在焚毁前曾遭到人为的严重破坏,许多兵器和车马器被拿走,很多陶俑被打碎。这不像是私人盗掘者所为,似与重大的政治变故有关。另外,俑坑的底部普遍覆盖着厚6—44厘米约可分为10一14层的淤沙和淤泥;还发现竹篾的编织物及绳索被焚后的炭迹。这都说明1号俑坑构筑后时间不久即被焚毁。”参证刘向“外被项籍之灾,内离牧竖之祸”的说法,研究者又有这样的分析,“始皇陵园范围内至今地面上仍堆积着很厚的被烧过的残砖碎瓦及炭灰与红烧土遗迹。看来,1号兵马俑坑可能是在公元前207年被项羽焚毁的。”从许多现象判断,项羽军事集团或所谓“关东贼”、“关东盗贼”对秦始皇陵园可能确实进行了较大规模的焚劫,而“牧火”传说即便属实,也只是局部的破坏。据一些考古工作者分析,这两方面的破坏,都没有使秦始皇陵的核心部分——地宫受到损害。秦始皇陵周围考古钻探所获得的资料表明,地宫上口的外围墙即方城以及通向地宫的墓道至今还没有发现足以通向地宫的盗洞。1980年,发掘秦始皇陵西侧铜车马从葬坑时,在坑的东壁发现两个已经填塞了的盗洞,但是深度不到9米,连通道上侧室的铜车马都未能发现,距离地宫还相当遥远。

根据这些现象,有的学者甚至得出结论,以为可以“确认秦始皇陵地宫历经两千多年,仍然完好”,历史文献中“项羽掘墓”和“地宫被焚”的记载,都可以“否定”。当然,这样的结论,还有待于秦始皇陵地宫发掘实践的证实。

请回答:秦始皇陵很可能确实未曾被盗掘,那么,为什么历史上反复出现秦始皇陵被盗的传说呢?

11.答案要点:一些历史的记载,如《史记》《汉书》《论衡》《水经注》的记载。后世一些文人骚客根据历史记载有意渲染,导致秦始陵被盗的说法得以广泛流传。

12.陈寅恪曾经写道:“后世往往以成败论人,而国史复经胜利者之修改,故不易见当时真相。”你怎样认识这一情形?历史记录中还有哪些影响客观性和真实性的因素?

12.答案要点:(1)历史是客观的,但对历史的记述,很难避免主观的局限。中国历朝正史,由于是由新王朝编纂的,是胜利者编纂的,自我美化、篡改历史的情况十分常见。比如,唐太宗就要大臣对实录、国史进行删改,来隐瞒“玄武门之变”的真相。而《旧唐书》《新唐书》《资治通鉴》的有关记载就是根据这些删改过的史料编写的。

(2)由于历史是由人来编写的,由于人所处的时代、环境和个人修养等许多复杂的因素,这也影响着历史记录的客观性和真实性。

过去发生的事情

历

史

历史是什么

涵义

认识

局

限

历史学

积

极

“纯粹”的客观性不存在

可以接近历史的真实

对历史系统的认识

认识历史

第1课

历史是什么

“历”的繁体作“歷”,其下部的“止”字,在甲骨文和金文中的字形,就是一只脚,表示人穿过一片树林。汉代许慎所著的《说文解字》里便说:“历,过也,传也。”过是指空间上的移动,“传”则表示时间上的移动。“史”,《说文解字》解释:“史,记事者也。从又持中。中,正也。”历史在这里被诠释为记事,以客观公正的立场记录事实。但就像中国大多数现代人文社会科学名词都是借鉴于日语一样,“历史”作为一个词也来自日语。清光绪二十二年,梁启超在《变法通议·论女学》中介绍:“日本之女学,约分十三科,……,五历史……”此后,“历史”作为一个固定的词汇开始被普遍使用。今天这节课我们就来了解历史是什么、历史学是什么,以及二者的关系。

教材自主研读

一、历史与历史学

1.人类历史的开端

(1)时间:人类至少有________万年的悠久历史。

(2)证据:目前所知,最早的人类化石是在非洲坦桑尼亚奥杜威峡谷发现的“________”化石,距今约190万—170万年前。

2.史学的产生

(1)过程

①

文字产生前,人们往往通过口耳相传的方式,把对过去的记忆传给后人。还通常用___________或者刻木记事等方法,把重要事情记录下来。

②

文字产生后,人类开始有目的地记录发生过的事情。________代,国家设立专门人员记录国家大事。

(2)标志:出现了撰写历史的人和历史著作。

(3)历史与历史学

①

历史是指________发生的事情;

②

历史学则是指人们对历史比较系统的________、记录和解释。

二、有没有真实的历史

1.影响历史真实有因素

(1)由于人所处的时代、环境和________、感情等许多复杂的因素,致使史书并不能完全反映历史的真实。

(2)在历史上,利用政治权势纂改历史的情况十分常见。

(3)史家由于________、认识能力、研究方法等方面的因素,侧重记载某些自以为重要的事情,而忽略了另外一些重要的史实。

(4)文献史料只能部分地记录过去,反映________的历史。

2.历史求真的途径

(1)历史工作者通求遵守求真实的职业道德,依靠________的科学指导,还是可以求得部分的真。

(2)人类认识能力的提高、视野的开阔、方法的多样化和________的不断改进。

(3)人们不断追求历史真实的________。

自我校对

一、1.170、能人

2.结绳记事、商、过去、认识

二、1.个人修养、世界观、局部

2.历史唯物论、技术手段、信念

重难疑点导学

一、历史学的内容和特点

1.内容

(1)历史观是历史学的核心,马克思主义的唯物史观是科学的历史观,是研究、认识历史的指导思想;

(2)历史资料是研究和认识历史的基础;

(3)史学方法即研究历史的方法,是历史学的重要内容;

(4)历史编纂学也是历史学的一个重要内容。

2.特点

(1)它的研究对象即客观历史具有不可重复性。这就是我们常说的“历史一去不复返”,从而增加了研究上的困难。

(2)它的研究对象即客观历史是运动的,而这个运动又是没有止境的,但是历史学的研究成果即历史著作所反映的内容,却是相对静止的。这种运动与静止之间,有区别,也有联系。

(3)它的研究对象即客观历史所包含的内容无限广泛,而历史学的研究成果即历史著作所能容纳的内容是有限的。这种有限与无限之间形成一种对立统一的关系。

(4)它的研究对象即历史运动是客观的,而它的研究者即作为认识主体的历史学家,在反映客观历史运动的过程中,总带有一定的主观性。这种客观与主观之间形成一种张力,即随着客观历史运动的发展,历史学家以至于整个人类,在反映历史运动和认识历史运动方面,也在不断发展,不断进步。

二、中国古代史学发展的特征

1.治史是重要的国家行为,由国家任命的太史令、著作郎、起居郎等史官和专门设置的修史局、史馆总负其责。为前代修史则多由宰相监修。所修之史被定位为“正史”,以区别于各类别史、野史。私人修史,基本上是国家修史的补冗。

2.治史的目的,是维护和强化国家的统治秩序。对于统治者来说,治史是为了以古为镜,这就是周王所说的“我不可不监于有夏,亦不可不监于有殷”。对于广大被统治者来说,史书被用于进行社会教化,这就是《三国志》作者陈寿所说的“辞多劝戒,明乎得失,有益风化”

3.修史所关注的内容,主要是关系王朝兴亡盛衰的政治、经济、社会、文化活动。这就是司马迁所说“网罗天下,放失旧闻,王迹所兴,原始察终,见盛观衰”

与“究天人之际,通古今之变”。修史所关注的历史人物,无论视为圣贤豪杰者,还是视为奸佞邪恶者,都以是否有利于国家兴盛为取舍扬抑的标准。

4.修史所使用的方法,虽一直倡导“据事直书”,反对“曲笔”,要求不掩恶,不虚美,治史者因此被要求兼具史德、史学、史识与史才。但是,在很长一段时间中,史学虽然最具政治实践性,其指导思想或理论基础仍是传统经学;判断善恶美丑的标准,虽常常受到道家、法家、阴阳家等思想的影响,但占支配地位的,仍是儒家伦理道德。这样,史实的采集和取舍,史料的鉴别与删汰,便都不能不完全从属于以君王为代表的国家利益。历史的诠释,历史的反思,也不能逾越这一界限。

三、历史与历史学的关系

1.历史学是研究和认识历史的一门特殊学问,它包含科学的历史观、确凿而丰富的历史资料、史学方法以及历史编篡学等内容,它是史学家对历史的“重现”,是书写的历史。

2.客观的历史是书写的历史的基础,书写的历史是客观的历史的反映,它愈是接近客观存在的历史,价值就愈高。

状元学习小结

【知识结构】

【知识精要】

1.历史是指过去发生的事情;历史学是指人们对历史比较系统的认识、记录和解释。

2.史学产生的标志是出现了撰写历史的人和历史著作。

3.人们借以发现了解历史的唯一途径就是史料。

4.虽然不存在完全客观的历史学,但是通过科学严谨的探索,还是可以接近历史真实的。

课改新题探究

【例1】下列关于“历史”的说法不正确的是

(

)

A.史料是了解历史的唯一途径

B.历史是对过去的记录和认识

C.历史是不可能完全重现的

D.历史是指过去发生的事情

【解析】本题考查了历史的概念。人们对历史比较系统的认识、记录和解释属于史学。历史是指过去发生的事情,有了人,也就有了人类历史。

【答案】B

【例2】历史与历史学的关系是

(

)

A.前者是后者的基础,后者是前者的反映

B.有了人类历史也就有了历史学,两者是同时产生的

C.前者是事实,后者是理论

D.前者是现象,后者是本质

【解析】历史是指过去发生的事情,具有客观性,而历史学是指人们对历史比较系统的

【答案】A

课时达标测评

【基础达标】

1.作为人类历史的历史开始于(

)

A.文字产生以后

B.国家建立后

C.至少约170万年前

D.史学产生后

1.C

有了人,也就有了人类历史。目前所知,最早的人类化石是在非洲坦桑尼亚奥杜威峡谷发现的“能人”化石,距今约190万—170万年前。因此人类至少有170万年的悠久历史。

2.下面属于史学范畴的作品是(

)

A.《春秋》

B.神话

C.传说

D.史诗

2.A

史学是人们在明确的历史意识下,对历史的记录,神话、传说和史诗可以作为史料研究,但不是史学。

3.在西方被誉为“历史之父”的人是(

)

A.克里奥

B.希罗多德

C.孔子

D.司马迁

3.B克里奥是古希腊历史女神,希罗多德被西方誉为“历史之父”。

4.我国有文字可考的历史可以追溯到

(

)

A.约170万年前玩

B.夏朝

C.商朝

D.春秋

4.C

商朝已经有了比较成熟的文字,因此我国有文字可考的历史是从商朝开始的。

5.右图是商代甲骨文中的“史”字,我们可以从中获取的信息是

(

)

A.商代最早设立了史官记录国家大事

B.史学的产生

C.有文字记载的历史是从商朝开始的

D.文字发明后,人类就有了准确、稳定的记录工具

5.D

图中信息只是表明了文字已经出现,无法显示最早和史官的设立等信息。

6.司马迁在《史记》中记载了殷商世系,但很长时间,后人并不能判断他的记载是否正确,20世纪初甲骨文的发现,证明了司马迁说法基本上是正确的,这说明

(

)

A.古代的历史记载都是真实的

B.纹丝不差地重现历史是完全可以做到的

C.《史记》具有较高的史学价值

D.司马迁的《史记》确是一部实录

6.C

由于受时代、个人素养和世界观以及感情等影响,史书并不能完全反映历史的真实,因此ACD表述都是错误的。

7.中国古代很早就设有史官,老子就是著名的史官,而司马迁则是汉武帝时代的专职史官“太史令”。史官的设立表明

(

)

A.史学的产生

B.有文字记载的历史的开始

C.史学都是为统治阶级服务的

D.人类历史的真正开端

7.A

我国古代有文字记载的历史开始于商代,统治阶级设立史学的目的是为其统治提供借鉴,但除此外,历史还有反思作用,有了人就有了人类历史。专门记载历史的人和历史著作的出现标志了史学得产生。

8.古代文献史料的局限性主要在于

(

)

①对历史的记载是局部的,不能全面反映历史

②作者的主观因素

③古文字很多,艰涩难懂

④统治阶级对历史的篡改

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①②③④

8.C

古文字很多,艰涩难懂是个人的局限,不是文献史料的局限。

9.成为一个优秀的史学工作者,我们必须具备的条件不包括

(

)

A.唯物主义的历史观

B.不懈追求历史真实的信念

C.求真求实的职业道德

D.丰富的考古学知识

9.D丰富的考古学知识有助于成为一个优秀史学工作者,但并不是必备条件。

10.历史是可以求真的,因为

(

)

①历史记载的客观性是存在的

②人类认识能力的提高,事业的开阔

③研究方法的多样化④技术手段的不断进步

A.①②③④

B.①②③

C.②③④

D.①③④

10.C

虽然我们可以接近历史的真实,但受制于多种因素,纯粹的客观历史是不存在的。

【能力提升】

11.阅读下面材料,回答问题。

秦始皇陵盗掘之谜

秦始皇陵位于陕西临潼,是一座规模宏大的帝陵。历代关于秦始皇陵是否曾经被盗掘,有不同的说法。

据《史记》记载,刘邦曾经指责项羽有10大罪状,其中第4条就包括“掘始皇帝冢,私收其财物”。汉成帝时,刘向在关于帝陵营造的讨论中说道:“骊山之作未成,而周章百万之师至其下矣。项籍燔其宫室营宇,往者咸见发掘。”《论衡》说:“秦始皇葬于骊山,二世末,天下盗贼掘其墓。”《水经注》对于项羽发掘秦始皇陵事,又有更具体的记述:“项羽入关,发之,以三十万人三十日运物不能穷。关东盗贼,销椁取铜。”

项羽发掘秦始皇陵的传说,后来又被一些文人骚客有意渲染。虽然沸沸扬扬,千年不息,却并没有确定的证据。考古工作者指出,以现在掌握的通过长期认真考古调查和发掘所获得的资料分析,秦始皇陵未曾经过大规模盗掘。

关于秦始皇陵遭受破坏的情形,还有其他的说法。例如,有牧羊儿丢失羊只,持火寻找,致使墓中失火的传说。这一说法,目前所见到的最早的记录,见于《汉书》所记载的刘向的言论:“其后牧儿亡羊,羊入其凿,牧者持火照求羊,失火烧其臧椁。”刘向随后又感叹道:“自古至今,葬未有盛如始皇者也,数年之间,外被项籍之灾,内离牧竖之祸,岂不哀哉!”其“外被项籍之灾”而“内离牧竖之祸”的说法,一“外”一“内”,反映项羽当时所破坏的,可能确实只是陵园的地上建筑,而陵墓的地下结构,则毁于意外的“牧火”。

不过,据主持秦始皇陵兵马俑坑l号坑发掘的考古学者判断,“出土的遗迹表明,1号坑的焚烧、破坏比较严重。木构建筑大都变成了炭迹或灰迹;并在焚毁前曾遭到人为的严重破坏,许多兵器和车马器被拿走,很多陶俑被打碎。这不像是私人盗掘者所为,似与重大的政治变故有关。另外,俑坑的底部普遍覆盖着厚6—44厘米约可分为10一14层的淤沙和淤泥;还发现竹篾的编织物及绳索被焚后的炭迹。这都说明1号俑坑构筑后时间不久即被焚毁。”参证刘向“外被项籍之灾,内离牧竖之祸”的说法,研究者又有这样的分析,“始皇陵园范围内至今地面上仍堆积着很厚的被烧过的残砖碎瓦及炭灰与红烧土遗迹。看来,1号兵马俑坑可能是在公元前207年被项羽焚毁的。”从许多现象判断,项羽军事集团或所谓“关东贼”、“关东盗贼”对秦始皇陵园可能确实进行了较大规模的焚劫,而“牧火”传说即便属实,也只是局部的破坏。据一些考古工作者分析,这两方面的破坏,都没有使秦始皇陵的核心部分——地宫受到损害。秦始皇陵周围考古钻探所获得的资料表明,地宫上口的外围墙即方城以及通向地宫的墓道至今还没有发现足以通向地宫的盗洞。1980年,发掘秦始皇陵西侧铜车马从葬坑时,在坑的东壁发现两个已经填塞了的盗洞,但是深度不到9米,连通道上侧室的铜车马都未能发现,距离地宫还相当遥远。

根据这些现象,有的学者甚至得出结论,以为可以“确认秦始皇陵地宫历经两千多年,仍然完好”,历史文献中“项羽掘墓”和“地宫被焚”的记载,都可以“否定”。当然,这样的结论,还有待于秦始皇陵地宫发掘实践的证实。

请回答:秦始皇陵很可能确实未曾被盗掘,那么,为什么历史上反复出现秦始皇陵被盗的传说呢?

11.答案要点:一些历史的记载,如《史记》《汉书》《论衡》《水经注》的记载。后世一些文人骚客根据历史记载有意渲染,导致秦始陵被盗的说法得以广泛流传。

12.陈寅恪曾经写道:“后世往往以成败论人,而国史复经胜利者之修改,故不易见当时真相。”你怎样认识这一情形?历史记录中还有哪些影响客观性和真实性的因素?

12.答案要点:(1)历史是客观的,但对历史的记述,很难避免主观的局限。中国历朝正史,由于是由新王朝编纂的,是胜利者编纂的,自我美化、篡改历史的情况十分常见。比如,唐太宗就要大臣对实录、国史进行删改,来隐瞒“玄武门之变”的真相。而《旧唐书》《新唐书》《资治通鉴》的有关记载就是根据这些删改过的史料编写的。

(2)由于历史是由人来编写的,由于人所处的时代、环境和个人修养等许多复杂的因素,这也影响着历史记录的客观性和真实性。

过去发生的事情

历

史

历史是什么

涵义

认识

局

限

历史学

积

极

“纯粹”的客观性不存在

可以接近历史的真实

对历史系统的认识

同课章节目录