第8课 民族文化的摇篮 学案

图片预览

文档简介

第三单元

中华文明起源探奥

第8课

民族文化的摇篮

人面鱼纹盆

神人兽面纹玉琮

中华文明是公认的独立起源的文明之一,又是世界上唯一没有中断、一直绵延流传的文明,其历史长达五千年之久。在没有文字记载的史前时期,各种原始文化遍布中华各地,黄河流域和长江流域最为丰富,堪称民族文化的摇篮。但不同地域的不同文化各有特色,人面鱼纹彩陶盆和玉琮就分别代表了不同区域的文化特点。究竟不同地域的文化有何特点?今天这节课我们就来学习这个问题。

教材自主研读

一、黄河流域史前文化探奥

1.历史地位:黄河流域是中华文明的发源地之一。距今1万年左右,这里的先民进入__________时代。

2.代表文化

(1)仰韶文化

①时间及地位:距今大约______________年,黄河流域的仰韶文化代表了中国新石器时代的繁荣阶段。

②发现及意义:__________年,瑞典人安特生,在河南省渑池县仰韶村首先发现。仰韶文化及黄河流域其他一系列史前遗址的发现和发掘,使______________不能成立。

③内容及特点

A.在仰韶遗址已发现简单的_________________

,这可能是中国文字的雏形。

B.遗存表明,这时的先民已经种植粟米,饲养猪、狗等家禽,_______________相当发达。他们还经常去____________以补充食物的不足。

C.村落中房舍集中,呈现出一种圆形向心、内聚的格局。周围分布着储藏用的窑穴,有专门饲养牲畜的圈栏。______________与____________分开,成员死后葬于公共墓地。村落中还有比较发达的_____________。

D.遗址出土了大量器型多样的陶器,其中还有__________________

。

(2)龙山文化

①时间及地位

距今___________年间,龙山文化代表黄河流域的文化发展进入一个新阶段,这一阶段一般被称为_____________

。

②发现:龙山文化以___________年首先发现于山东省章丘市龙山镇的城子崖而得名。

③特点

A.龙山文化的______________在生活中所占比例很大,种植粟、麦、水稻,饲养鸡、猪、狗、牛、羊等

。________________发达,

陶器的制作水平达到新石器时代的顶峰。

B.龙山时代普遍修建______________和_______________

。房屋的建筑风格发生了很大变化

,村落房屋更多地出现多间和套间。有些墙壁、地面经过简单的装修

,上面铺设了一层保洁和防潮的“白灰面”。有的城中已铺设________________。

C.龙山文化时期

,出现了掌管巫术的巫师,同时具有文字性质的符号增多。

D.氏族成员间的_____________加剧,社会已经踏入文明的门槛。

二、长江流域史前文化探奥

1.历史地位:长江流域同黄河流域一样,是中华民族先祖生活,繁衍的重要地区,是中华文明的_________。

2.代表文化

(1)河姆渡文化

①时间及地位:距今约_____________年的浙江余姚河姆渡遗址

,是长江流域偏南的钱塘江流域氏族聚落的代表。

②内容

A.出土了成堆的____________

。长江流域是世界上最早种植___________地区之一。

B.河姆渡居民还____________________

。

C.河姆渡遗址中还出土了_________________建筑遗存。这是氏族的公共住宅,室内被分为若干小间。

(2)良渚文化

①时间及地位:距今约__________年的良渚文化分布在_______________,是长江流域新石器时代晚期的文化。

②内容

A.出土了大量造型独特,雕逐精细的_____________如琮、璧等,其上常刻有神人形象。

B.精美玉器既是贵重财富,又是某种权利的象征,拥有这些玉器的人,很可能是___________

。

三、混血的龙

1.发现

(1)辽宁阜新查海遗址出土了距今约7500年陶器,其中有两片浮雕形成的__________。

(2)距今6500—5000年的江山文化遗址中发掘出了一些

________________

,其中头部表现为_____________的特点,称之为“玉猪龙”。

(3)长江流域的南方地区,各种史前文化遗址中也发现了多种多样的_______________。

(4)1987年5月,在距今约5500年的仰韶文化早期遗址中出土了三组用蚌壳摆塑的________

。

2.特点

(1)由__________形象复合体组成。

(2)是_________的融合体。

(3)是__________的象征。

3.意义

(1)表现远古时期,中华大地上普遍流行着对_____的崇拜。

(2)反映了从战争走向______,共同构成________主体的历程。

自我校对

一、1.新石器时代

2.7000—500、1921、中国文化西来说、刻画符号、农牧业、打猎、捕鱼、公共墓地、居住区、手工生产作坊、彩陶、4500—4000、龙山时代、1928、农业、手工业、城堡、大型建筑、陶制排水管道、贫富分化

二、1.摇篮之一

2.7000—5300、稻谷和稻秸、水稻、饲养猪、狗、水牛等家畜、干栏式

5200—4000、太湖流域、玉器、氏族贵族

三、1.龙纹陶器、残片、玉龙饰品、龙形饰物、人物与动物图案

2.多种动物、众多部落图腾、多元一体

3.龙、联合、华夏族。

重点疑点导学

一、为什么中国文化的发源地在黄河流域而不在长江流域

1.气候说。在长江流域,物产相对丰富,气候温和,生活富足的人们对改变现状的渴望相对于环境相对较差的地方就要差一些,于是,北方人(黄河流域以及黄河以北)先后发展了游牧、农耕(最近在新疆发现的小河文明遗迹是我国已知最早种植小麦的文明)而此时长江流域仍处于渔猎阶段。

2.迁移说。这就需要一个假说来进行支持,那就是人类起源于非洲,由于有青藏高原的阻挡,迁移进中国的早期智人由古北道(中亚、北亚的草原)进入,先落户于新疆、甘肃一带,而后迁移到中原地区(晋冀鲁豫地区)继而南迁。

3.历史说(这种说法最接近于历史,然而在考古方面贡献不大)。据考证,今天的苗族即几千年前与炎黄决战的蚩尤部落,蚩尤部落原本居住于黄河以北地区,决战后,退到长江流域,继而夏朝建立,禹的儿子启率众南征,将蚩尤部落赶入湖北、湖南,甚至四川,而后到春秋时期战国,湖南、湖北仍以少数民族为主,到了汉朝末年,随着诸葛亮南征,将少数民族逐入云贵一带。

4.仍有其他假说,但是那些假说就显得比较假,或不为人认可。

二、黄河流域和长江流域文化的差异

1.原因:自然因素。黄河流域处于北方,四季鲜明,冬冷夏热、风沙强劲,易于春旱、降水相对少。长江流域处于南方,全年较为温和,风沙小,降水充沛,易于洪涝。

2.差异

(1)居住条件的不同:比方说住房的不同,向阳面的不同,屋顶的平斜程度不同;

(2)种植条件的不同:比方说南稻北粟灌溉方式不同,农作物不同;

(3)光照降水不同,温度差异的不同导致人们的生活习性也不同,比方说冬天的取暖,四季的服饰变换等等;

(4)最为主要的是这些不同的因素使得人类的思维方式也会有很大的不同。

三、从龙形图案看中华文化发展的特点

1.龙形图案由多种图腾组成,说明中华文化是多元化的。

2.多种图腾最终组成了龙形图素,说明中华文化内部各区域间的文化相互联系,具有某种整体性。如处于中间位置的中原文化区始终起着联系各文化区的核心作用。

3.总的来说中华文化呈现出一种重瓣花朵式的“一多元一体”格局。

状元学习小结

【知识结构】

——

【知识精要】

1.黄河流域是中华文明的发源地之一,以仰韶文化和龙山文化为主要代表。

2.长江流域,同样是中华文明的摇篮之一,以河姆渡文化和良渚文化为主要代表。

3.远古时期,中华大地上普遍流行着对龙的崇拜,存在由多种图腾组合成的龙形图案,鲜明地体现了中国早期文化的多元性。

课改考题探究

【例1】长江流域是世界上最早种植下列哪种作物的地区之一(

)

A.粟

B.麦

C.

大豆

D.水稻

【解析】A、B、C三项都是北方种植的作物,只有水稻主要于南方种植。

【答案】D

【例2】良渚先民对玉器特别钟爱,他们制作的玉器造型独特,雕琢精细,种类较多,大多用于(

)

A.礼仪场合

B.战争武器

C.货币流通

D.生产工具

【解析】良渚先民对玉器特别钟爱,大多用于礼仪场合。

【答案】

A

课时达标测试

【基础达标】

1.距今约7000—5000年,活跃在黄河流域代表了中国新石器时代的繁荣阶段的是(

)

A.仰韶文化

B.龙山文化

C.二里头文化

D.良渚文化

1.A

距今大约7000~5000年前黄河流域活跃着仰韶文化的先民。

2.仰韶文化在当时的东亚最为发达的是(

)

A.畜牧业B.手工业C.商业

D.建筑业

2.A

仰韶文化的农牧业在当时的东亚最为发达。

3.距今4500—4000年间,黄河流域各地进入了一个新阶段,一般称为(

)

A.仰韶时代

B.龙山时代

C.二里头时代

D.河姆渡时代

3.

B

距今4500~4000年间,黄河流域进入“龙山时代”。

4.龙山文化手工业发达,陶器的制作水平达到新石器时代的顶峰,流行(

)

A.白陶

B.灰陶

C.彩陶

D.黑陶

4.D

龙山文化流行黑陶。

5.世界上最早种植水稻的地区包括我国的(

)

A.黄河流域

B.长江流域

C.中原地区

D.淮河流域

5.B

长江流域是世界上最早种植水稻的地区之一。

6.右图中的文物“玉猪龙”出土于(

)

A.良渚文化

B.龙山文化.

C.红山文化

D.二里头文化

6.

C

在红山文化遗址中发掘出了一些玉龙饰品,其头部表现为猪首的特征,人们亲切地称之为“玉猪龙”。

7.下列说法正确的有(

)

①长江流域是中华文明的摇篮之一;

②仰韶文化出土的主要是白陶;

③龙山文化是新石器时代晚期最典型且影响较大的文化;

④黄河流域是世界上最早种植水稻的地区之一。

A.①②

B.①③

C.②④

D.③④

7.

B

②仰韶文化出土的主要是彩陶,所以仰韶文化也被称为彩陶文化;④长江流域才是我国在世界上早种植水稻的地区之一。

各种原始文化遗址的多种器物都出现了形态各异的龙形图案,这说明远古时期,中华大地上酱遍流行对龙的崇拜,据此回答8~9题:

8.龙是中华民族的象征。它的动物原型是(

)

A.鳄鱼

B.蟒蛇

C.鹿

D.多元的

8.

D

考查学生对龙形象的了解。龙是中华民族的象征,兼有兽类的四足,猪或马的头、鬣尾、鹿角、狗爪和鱼的鳞、须,它的动物原型是多元的。

9.有龙形图案的物品和龙形饰物曾发现于(

)

①中国北方②中原地区③长江流域的南方地区

A.①②

B.②③

D.①③

D.①②③

9.

A

考查学生对课本知识的再认再现能力。不仅在中国的北方和中原地区不断出土各种龙形图案的物品,在长江流域的南方地区,各种史前文化遗址中也发现了多种多样的龙形饰物。

10.中国早期文化的发展呈现出什么特点(

)

A.并列发展,互不影响。

B.多元发展,互相渗透,融聚一体

C.互相吞并,由多元走向单一

D.单一发展,不断传承

10.B

本题旨在考查学生对中华文化发展特点的总体把握。中国早期文化的发展呈现出一种重瓣花朵式的“多元一俸”格局。

【能力提升】

11.阅读下列材料,回答问题。

材料一

(他们)已经刨造了一种(干栏式)未构长屋,这种住宅十分别致,基础全系桩土构筑铺设地板,地板上立柱,架梁、敷橡、盖顶……

材料二

——梅福根、昊礼贤主编《七千年前的奇迹》

请回答:

(1)根据以上材料,“他们”应该属于哪里的原始居民

(2)他们为什么会创造这种干栏式的房屋

(3)这种古老的建筑形式今天还存在吗

11.答案要点:(1)“他们”应该属于长江流域的原始居民。

(2)这种干栏式的房屋既可通风、防潮,又可防止野兽袭扰,长脊短檐式的屋顶还可以防雨。

(3)存在。现在中国的西南民族地区以及东南亚地区仍可以看到这样的建筑。

12.在遍布中华大地的原始文化遗址中频繁发现由多种图腾组成的龙形图案,这一现象说明中华文化的发展有何特点?

12.答案要点:(1)龙形图案由多种图腾组成,说明中华文化是多元化的。史前时期,在中华大地的各个地区,生活着不同的人群,他们创造了丰富多彩的地域文化。

(2)多种图腾最终组成了龙形图案,说明中华文化内部各区域间的文化相互联系,具有某种整体性。如处于中间位置的中原文化区始终起着联系各文化区的核心作用。总的来说中华文化呈现出一种重瓣花朵式的“一多元一体”格局

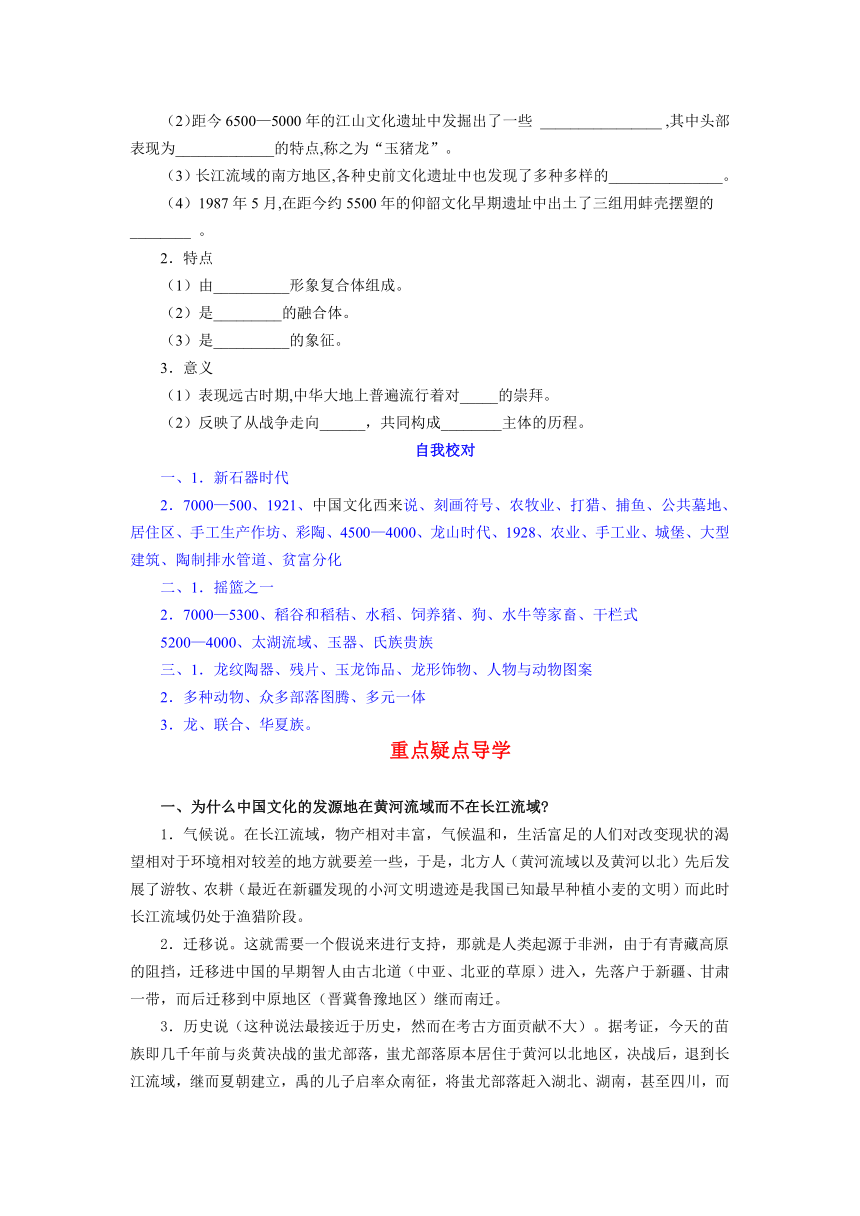

历史地位——发源地之一

黄河流域史前文化

仰韶文化

代表文化

龙山文化

历史地位——摇篮之一

长江流域史前文化

洞穴

艺术

河姆渡遗址

代表文化

良渚文化

多元一体的象征

混血的龙

中华文明起源探奥

第8课

民族文化的摇篮

人面鱼纹盆

神人兽面纹玉琮

中华文明是公认的独立起源的文明之一,又是世界上唯一没有中断、一直绵延流传的文明,其历史长达五千年之久。在没有文字记载的史前时期,各种原始文化遍布中华各地,黄河流域和长江流域最为丰富,堪称民族文化的摇篮。但不同地域的不同文化各有特色,人面鱼纹彩陶盆和玉琮就分别代表了不同区域的文化特点。究竟不同地域的文化有何特点?今天这节课我们就来学习这个问题。

教材自主研读

一、黄河流域史前文化探奥

1.历史地位:黄河流域是中华文明的发源地之一。距今1万年左右,这里的先民进入__________时代。

2.代表文化

(1)仰韶文化

①时间及地位:距今大约______________年,黄河流域的仰韶文化代表了中国新石器时代的繁荣阶段。

②发现及意义:__________年,瑞典人安特生,在河南省渑池县仰韶村首先发现。仰韶文化及黄河流域其他一系列史前遗址的发现和发掘,使______________不能成立。

③内容及特点

A.在仰韶遗址已发现简单的_________________

,这可能是中国文字的雏形。

B.遗存表明,这时的先民已经种植粟米,饲养猪、狗等家禽,_______________相当发达。他们还经常去____________以补充食物的不足。

C.村落中房舍集中,呈现出一种圆形向心、内聚的格局。周围分布着储藏用的窑穴,有专门饲养牲畜的圈栏。______________与____________分开,成员死后葬于公共墓地。村落中还有比较发达的_____________。

D.遗址出土了大量器型多样的陶器,其中还有__________________

。

(2)龙山文化

①时间及地位

距今___________年间,龙山文化代表黄河流域的文化发展进入一个新阶段,这一阶段一般被称为_____________

。

②发现:龙山文化以___________年首先发现于山东省章丘市龙山镇的城子崖而得名。

③特点

A.龙山文化的______________在生活中所占比例很大,种植粟、麦、水稻,饲养鸡、猪、狗、牛、羊等

。________________发达,

陶器的制作水平达到新石器时代的顶峰。

B.龙山时代普遍修建______________和_______________

。房屋的建筑风格发生了很大变化

,村落房屋更多地出现多间和套间。有些墙壁、地面经过简单的装修

,上面铺设了一层保洁和防潮的“白灰面”。有的城中已铺设________________。

C.龙山文化时期

,出现了掌管巫术的巫师,同时具有文字性质的符号增多。

D.氏族成员间的_____________加剧,社会已经踏入文明的门槛。

二、长江流域史前文化探奥

1.历史地位:长江流域同黄河流域一样,是中华民族先祖生活,繁衍的重要地区,是中华文明的_________。

2.代表文化

(1)河姆渡文化

①时间及地位:距今约_____________年的浙江余姚河姆渡遗址

,是长江流域偏南的钱塘江流域氏族聚落的代表。

②内容

A.出土了成堆的____________

。长江流域是世界上最早种植___________地区之一。

B.河姆渡居民还____________________

。

C.河姆渡遗址中还出土了_________________建筑遗存。这是氏族的公共住宅,室内被分为若干小间。

(2)良渚文化

①时间及地位:距今约__________年的良渚文化分布在_______________,是长江流域新石器时代晚期的文化。

②内容

A.出土了大量造型独特,雕逐精细的_____________如琮、璧等,其上常刻有神人形象。

B.精美玉器既是贵重财富,又是某种权利的象征,拥有这些玉器的人,很可能是___________

。

三、混血的龙

1.发现

(1)辽宁阜新查海遗址出土了距今约7500年陶器,其中有两片浮雕形成的__________。

(2)距今6500—5000年的江山文化遗址中发掘出了一些

________________

,其中头部表现为_____________的特点,称之为“玉猪龙”。

(3)长江流域的南方地区,各种史前文化遗址中也发现了多种多样的_______________。

(4)1987年5月,在距今约5500年的仰韶文化早期遗址中出土了三组用蚌壳摆塑的________

。

2.特点

(1)由__________形象复合体组成。

(2)是_________的融合体。

(3)是__________的象征。

3.意义

(1)表现远古时期,中华大地上普遍流行着对_____的崇拜。

(2)反映了从战争走向______,共同构成________主体的历程。

自我校对

一、1.新石器时代

2.7000—500、1921、中国文化西来说、刻画符号、农牧业、打猎、捕鱼、公共墓地、居住区、手工生产作坊、彩陶、4500—4000、龙山时代、1928、农业、手工业、城堡、大型建筑、陶制排水管道、贫富分化

二、1.摇篮之一

2.7000—5300、稻谷和稻秸、水稻、饲养猪、狗、水牛等家畜、干栏式

5200—4000、太湖流域、玉器、氏族贵族

三、1.龙纹陶器、残片、玉龙饰品、龙形饰物、人物与动物图案

2.多种动物、众多部落图腾、多元一体

3.龙、联合、华夏族。

重点疑点导学

一、为什么中国文化的发源地在黄河流域而不在长江流域

1.气候说。在长江流域,物产相对丰富,气候温和,生活富足的人们对改变现状的渴望相对于环境相对较差的地方就要差一些,于是,北方人(黄河流域以及黄河以北)先后发展了游牧、农耕(最近在新疆发现的小河文明遗迹是我国已知最早种植小麦的文明)而此时长江流域仍处于渔猎阶段。

2.迁移说。这就需要一个假说来进行支持,那就是人类起源于非洲,由于有青藏高原的阻挡,迁移进中国的早期智人由古北道(中亚、北亚的草原)进入,先落户于新疆、甘肃一带,而后迁移到中原地区(晋冀鲁豫地区)继而南迁。

3.历史说(这种说法最接近于历史,然而在考古方面贡献不大)。据考证,今天的苗族即几千年前与炎黄决战的蚩尤部落,蚩尤部落原本居住于黄河以北地区,决战后,退到长江流域,继而夏朝建立,禹的儿子启率众南征,将蚩尤部落赶入湖北、湖南,甚至四川,而后到春秋时期战国,湖南、湖北仍以少数民族为主,到了汉朝末年,随着诸葛亮南征,将少数民族逐入云贵一带。

4.仍有其他假说,但是那些假说就显得比较假,或不为人认可。

二、黄河流域和长江流域文化的差异

1.原因:自然因素。黄河流域处于北方,四季鲜明,冬冷夏热、风沙强劲,易于春旱、降水相对少。长江流域处于南方,全年较为温和,风沙小,降水充沛,易于洪涝。

2.差异

(1)居住条件的不同:比方说住房的不同,向阳面的不同,屋顶的平斜程度不同;

(2)种植条件的不同:比方说南稻北粟灌溉方式不同,农作物不同;

(3)光照降水不同,温度差异的不同导致人们的生活习性也不同,比方说冬天的取暖,四季的服饰变换等等;

(4)最为主要的是这些不同的因素使得人类的思维方式也会有很大的不同。

三、从龙形图案看中华文化发展的特点

1.龙形图案由多种图腾组成,说明中华文化是多元化的。

2.多种图腾最终组成了龙形图素,说明中华文化内部各区域间的文化相互联系,具有某种整体性。如处于中间位置的中原文化区始终起着联系各文化区的核心作用。

3.总的来说中华文化呈现出一种重瓣花朵式的“一多元一体”格局。

状元学习小结

【知识结构】

——

【知识精要】

1.黄河流域是中华文明的发源地之一,以仰韶文化和龙山文化为主要代表。

2.长江流域,同样是中华文明的摇篮之一,以河姆渡文化和良渚文化为主要代表。

3.远古时期,中华大地上普遍流行着对龙的崇拜,存在由多种图腾组合成的龙形图案,鲜明地体现了中国早期文化的多元性。

课改考题探究

【例1】长江流域是世界上最早种植下列哪种作物的地区之一(

)

A.粟

B.麦

C.

大豆

D.水稻

【解析】A、B、C三项都是北方种植的作物,只有水稻主要于南方种植。

【答案】D

【例2】良渚先民对玉器特别钟爱,他们制作的玉器造型独特,雕琢精细,种类较多,大多用于(

)

A.礼仪场合

B.战争武器

C.货币流通

D.生产工具

【解析】良渚先民对玉器特别钟爱,大多用于礼仪场合。

【答案】

A

课时达标测试

【基础达标】

1.距今约7000—5000年,活跃在黄河流域代表了中国新石器时代的繁荣阶段的是(

)

A.仰韶文化

B.龙山文化

C.二里头文化

D.良渚文化

1.A

距今大约7000~5000年前黄河流域活跃着仰韶文化的先民。

2.仰韶文化在当时的东亚最为发达的是(

)

A.畜牧业B.手工业C.商业

D.建筑业

2.A

仰韶文化的农牧业在当时的东亚最为发达。

3.距今4500—4000年间,黄河流域各地进入了一个新阶段,一般称为(

)

A.仰韶时代

B.龙山时代

C.二里头时代

D.河姆渡时代

3.

B

距今4500~4000年间,黄河流域进入“龙山时代”。

4.龙山文化手工业发达,陶器的制作水平达到新石器时代的顶峰,流行(

)

A.白陶

B.灰陶

C.彩陶

D.黑陶

4.D

龙山文化流行黑陶。

5.世界上最早种植水稻的地区包括我国的(

)

A.黄河流域

B.长江流域

C.中原地区

D.淮河流域

5.B

长江流域是世界上最早种植水稻的地区之一。

6.右图中的文物“玉猪龙”出土于(

)

A.良渚文化

B.龙山文化.

C.红山文化

D.二里头文化

6.

C

在红山文化遗址中发掘出了一些玉龙饰品,其头部表现为猪首的特征,人们亲切地称之为“玉猪龙”。

7.下列说法正确的有(

)

①长江流域是中华文明的摇篮之一;

②仰韶文化出土的主要是白陶;

③龙山文化是新石器时代晚期最典型且影响较大的文化;

④黄河流域是世界上最早种植水稻的地区之一。

A.①②

B.①③

C.②④

D.③④

7.

B

②仰韶文化出土的主要是彩陶,所以仰韶文化也被称为彩陶文化;④长江流域才是我国在世界上早种植水稻的地区之一。

各种原始文化遗址的多种器物都出现了形态各异的龙形图案,这说明远古时期,中华大地上酱遍流行对龙的崇拜,据此回答8~9题:

8.龙是中华民族的象征。它的动物原型是(

)

A.鳄鱼

B.蟒蛇

C.鹿

D.多元的

8.

D

考查学生对龙形象的了解。龙是中华民族的象征,兼有兽类的四足,猪或马的头、鬣尾、鹿角、狗爪和鱼的鳞、须,它的动物原型是多元的。

9.有龙形图案的物品和龙形饰物曾发现于(

)

①中国北方②中原地区③长江流域的南方地区

A.①②

B.②③

D.①③

D.①②③

9.

A

考查学生对课本知识的再认再现能力。不仅在中国的北方和中原地区不断出土各种龙形图案的物品,在长江流域的南方地区,各种史前文化遗址中也发现了多种多样的龙形饰物。

10.中国早期文化的发展呈现出什么特点(

)

A.并列发展,互不影响。

B.多元发展,互相渗透,融聚一体

C.互相吞并,由多元走向单一

D.单一发展,不断传承

10.B

本题旨在考查学生对中华文化发展特点的总体把握。中国早期文化的发展呈现出一种重瓣花朵式的“多元一俸”格局。

【能力提升】

11.阅读下列材料,回答问题。

材料一

(他们)已经刨造了一种(干栏式)未构长屋,这种住宅十分别致,基础全系桩土构筑铺设地板,地板上立柱,架梁、敷橡、盖顶……

材料二

——梅福根、昊礼贤主编《七千年前的奇迹》

请回答:

(1)根据以上材料,“他们”应该属于哪里的原始居民

(2)他们为什么会创造这种干栏式的房屋

(3)这种古老的建筑形式今天还存在吗

11.答案要点:(1)“他们”应该属于长江流域的原始居民。

(2)这种干栏式的房屋既可通风、防潮,又可防止野兽袭扰,长脊短檐式的屋顶还可以防雨。

(3)存在。现在中国的西南民族地区以及东南亚地区仍可以看到这样的建筑。

12.在遍布中华大地的原始文化遗址中频繁发现由多种图腾组成的龙形图案,这一现象说明中华文化的发展有何特点?

12.答案要点:(1)龙形图案由多种图腾组成,说明中华文化是多元化的。史前时期,在中华大地的各个地区,生活着不同的人群,他们创造了丰富多彩的地域文化。

(2)多种图腾最终组成了龙形图案,说明中华文化内部各区域间的文化相互联系,具有某种整体性。如处于中间位置的中原文化区始终起着联系各文化区的核心作用。总的来说中华文化呈现出一种重瓣花朵式的“一多元一体”格局

历史地位——发源地之一

黄河流域史前文化

仰韶文化

代表文化

龙山文化

历史地位——摇篮之一

长江流域史前文化

洞穴

艺术

河姆渡遗址

代表文化

良渚文化

多元一体的象征

混血的龙

同课章节目录