第9课 二里头揭秘 学案

图片预览

文档简介

第9课

二里头揭秘

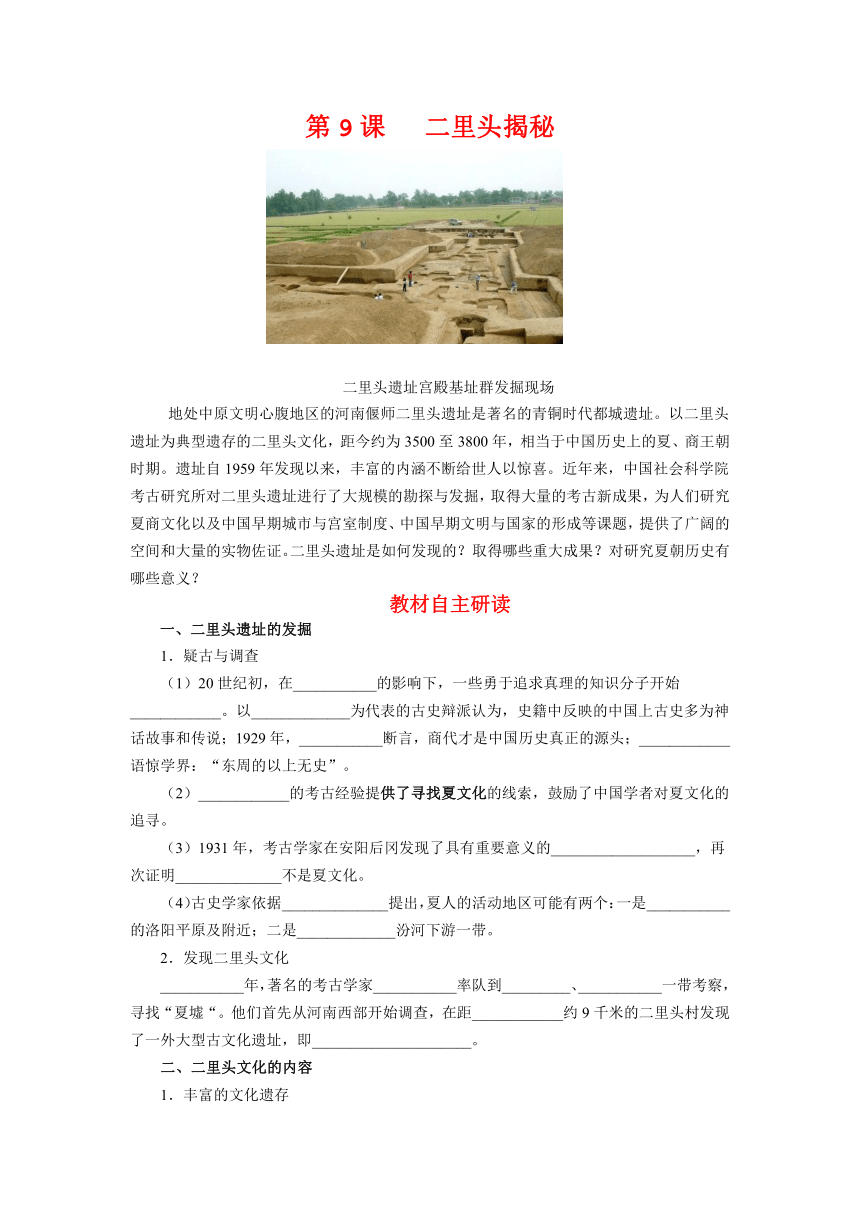

二里头遗址宫殿基址群发掘现场

地处中原文明心腹地区的河南偃师二里头遗址是著名的青铜时代都城遗址。以二里头遗址为典型遗存的二里头文化,距今约为3500至3800年,相当于中国历史上的夏、商王朝时期。遗址自1959年发现以来,丰富的内涵不断给世人以惊喜。近年来,中国社会科学院考古研究所对二里头遗址进行了大规模的勘探与发掘,取得大量的考古新成果,为人们研究夏商文化以及中国早期城市与宫室制度、中国早期文明与国家的形成等课题,提供了广阔的空间和大量的实物佐证。二里头遗址是如何发现的?取得哪些重大成果?对研究夏朝历史有哪些意义?

教材自主研读

一、二里头遗址的发掘

1.疑古与调查

(1)20世纪初,在___________的影响下,一些勇于追求真理的知识分子开始____________。以_____________为代表的古史辩派认为,史籍中反映的中国上古史多为神话故事和传说;1929年,___________断言,商代才是中国历史真正的源头;____________语惊学界:“东周的以上无史”。

(2)____________的考古经验提供了寻找夏文化的线索,鼓励了中国学者对夏文化的追寻。

(3)1931年,考古学家在安阳后冈发现了具有重要意义的___________________,再次证明______________不是夏文化。

(4)古史学家依据______________提出,夏人的活动地区可能有两个:一是___________的洛阳平原及附近;二是_____________汾河下游一带。

2.发现二里头文化

___________年,著名的考古学家___________率队到_________、___________一带考察,寻找“夏墟“。他们首先从河南西部开始调查,在距____________约9千米的二里头村发现了一外大型古文化遗址,即_____________________。

二、二里头文化的内容

1.丰富的文化遗存

(1)遗迹:在二里头遗址发现的遗迹有宫殿建筑基址、__________、__________、陶窖、窖穴_____________等。

(2)遗物:出土的器物有铜器、__________、__________、_________骨器、象牙器等。

(3)墓葬:

①发掘出大型墓一座,仅剩一些朱砂、漆皮、蚌饰片、________________,一是装入红漆木匣内的狗骨架,可推测墓中原来的随葬品相当丰富。

②中型墓数座,还有一些小型墓,随葬品数量不一。在一些灰坑或灰层中,还发现散置的30多具人骨架,有的捆绑双手,有的身首异处,有的和兽骨埋在一起。

③墓葬皆为_______________墓。从墓葬的形制与陪葬品的数量和种类可看出死者生前的社会地位存在___________________。

2.宏伟的宫殿

(1)经过半个世纪的不懈努力,考古学家们发现,二里头遗址拥有目前所知中国最早的______________。

(2)宫殿区在二里头遗址______________的东部,规模_________,夯实坚实,经过多次的翻建、扩建。这些大型宫室建筑布局__________,主次___________、___________分布,注重_______________,各宫殿间有道路相通。它开创了中国历代________________之先河,许多创意为后世延用。

(3)2003年,考古学家又在二里头遗址的宫殿区内发现了四座大型宫殿建筑遗址。其中二号宫殿下发现了一座时代更早、规模更大、结构更为复杂的大型宫殿基址,将迄今为止在我国可确认的最早的宫殿建筑群的年代提早了约百年左右。

3.国家的雏形

(1)遗址中发掘出土的规模宏大的____________和用于祭祀的___________,显示出统治者高高在上的地位,他们撑握着国家的权力。

(2)___________是古代国家的权的象征,是国君祭祀祖先的地方。二里头遗址中二号宫殿,可能是________________,这也可以证明国家的产生。

(3)在二里头文化时期,层次分明的______________已经存在;_____________的分区排布表明社会分工也开始出现。考古工作者还发现了这一时期的少量________________。

三、二里头文化的认识

二里头文化时期出现的初期阶段的国家,但由于_______________缺乏,其_________、________,看来也还不够完善,目前学者们对其是否是中国的第一个王朝——夏,还有许多不同意见。

自我校对

一、1.五四运动、怀疑中国古史的真伪、顾颉刚、郭沫若、胡适、殷墟、后冈三叠层、仰韶文化、文献资料、河南中部、山西西南部

2.1959、徐旭生、豫西、晋南、偃师西南、偃师二里头遗址

二、1.平民居所基址、手工作坊基址、墓葬礼、陶器、玉器、漆器、涂朱陶片、长方形土坑墓、等级差别

2.宫殿建筑群、地势较高、宏大、严谨、分明、成组、中轴对称、宫殿建筑形制

3.宫殿群、宗庙、宗庙、宗庙类的建筑、社会等级现象、手工作坊、书写文字、

三、资料、组织形态、典章制度

重难点导学

一、二里头遗址发掘与研究的意义

1.对夏文化的研究起了重要的推动作用。

(1)证实了夏史的真实可信;

(2)多丰富了夏文化内涵的研究;

(3)为夏文化的研究提供了第一手的科学资料。

2.为弘扬中华文明作出了重要贡献,确定了中国五千年的文明信史。

二、徐旭生发现二里头遗址的步骤

1.全面整理古代文献中有关夏代的史料;

2.通过对这些所见不多的材料进行缜密的考证,推测夏人可能的活动区域;

3.对诸多可能的区域进行细致考察和研究;

4.推断二里头为考察重点。

三、对夏文化的认识

1.夏王朝的建立是本部落联盟内社会历史自然发展的结果,不是外族入侵引起的政权交替,因此不可能在考古学文化上出现中断。

2.河南龙山文化到二里头文化之间发生的文化突变,不是夏王朝建立引发的结果,而可能是“后羿代夏”这一夏初历史上最重大的政治事件所引起,河南龙山文化时期的王城岗古城使用期的晚期遗存,则是最早的夏文化。

状元学习小结

【知识结构】

【知识精要】

1.受五四运动的影响,一批知识分子开始怀疑古史的真伪。后考古学案依据文献资料锁定夏人活动区域。1959年,考古学家徐旭生率队发现了二里头遗址。

2.二里头遗址中发现了丰富的文化遗存,包括遗迹、遗物、墓葬等;还有宏伟的宫殿。墓葬、宫殿群和宗庙的发现证明了此时国家的雏开已经出现。

课改考题探究

【例1】徐旭生通过对有关夏代史料的全面整理和缜密考证,推测夏氏族或部落活动的中心区域应在(

)

A.山西中部

B.河南中部

C.河南西南部

D.山西西南部

【解析】徐旭生通过对有关材料进行缜密的考证,推测出夏人可能主要在以下两个区域活动;第一是河南中部的洛阳平原及其附近,尤其是颍水谷的上游登封、禹县地带;第二是山西西南部汾水下游(大约自今山西霍山以南)地带。最后认为“夏氏族或部落早期活动的中心当在河南中部,不在山西西南部”。

【答案】B

【例2】今天仍有部分学者不认同二里头文化是夏文化的主要原因是(

)

A.二里头遗址中没有发现有文字的实物材料

B.古史中没有记载夏文化的活动范围

C.遗址中发现大规模的宫殿建筑群

D.墓葬中有严格的社会等级差别

【解析】根据古史记载夏朝是中国文明社会的开始,C

、D

是进入文明社会的表现;徐旭生先生先全面整理古代文献中关于夏史的资料,然后确定夏朝的活动范围,再根据研究课题进行实地调查,最后推断二里头为考察重点,B不对;而A项有文字的实物材料才是最有力的证据。

【答案】A

课时达标测评

【基础达标】

1.面对古史辨派的疑古思潮,学术界把夏史的探索寄托于(

)

A.中国近代考古学

B.历史地理学

C.天文历算学

D.辨伪学

1.A

顾颉刚的“激将”无意中指出了一条探索夏史的路径,即把文献中有关夏代的传说材料与考古发掘的实物材料相印证,因此学术界把希望寄托于中国近代考古学。

2.古代文献中反映夏人的主要活动区域有(

)

A.河南南部和山西西南部

B.河北中部和山西西南部

C.河南中部和山西西南部

D.河北中部和山西西部

2.C

古史记载,夏族活动的主要地区在山西西南部、河南中部。

3.二里头遗址的文化遗存主要方面不包括(

)

A.遗迹

B.遗物

C.宗教圣地

D.墓葬

3.C

本题主考查学生对课本知识的再认再现能力。二里头遗址的文化遗存,主要包括遗迹、遗物和墓葬三个方面。

4.二里头遗址的墓葬呈现出不同的埋葬方式,这说明死者生前(

)

A.社会地位存在贫富差异

B.社会地位存在等级差别

C.生活习俗存在差异。

D.宗教信仰存在差异

4.

B

本题考查学生对课文史实的分析判断能力。要求学生能透过事物的现象看到本质。其墓葬的差异不仅在于随葬品的多寡,更在于某些尸体有的折腿,有的蹲坐,有的双臂作捆绑状,还有的断首解肢,残骸积堆,或与兽骨同穴,与正常葬式迥然有别,这只能说明等级之分。

5.下列四点如果都在二里头遗址被发现,那么其中最能说明二里头遗址是强大政权的都城

的是(

)

A.宫殿

B.宗庙

C.陶器

D.墓葬

5.B

本题考查学生对都城判断的相关知识的了解。宗庙是古代国家政权的象征,它不仅是祭祖的地方,也是处理军国大事,举行策命典礼、外交盟会的地方。在古代,“凡邑有宗庙先君之主日都”,因此这是最重要的一点。

6.可以从中判断死者生前的社会地位存在等级差别的有(

)

①墓葬的形制

②墓葬的朝向

③随葬品的数量

④随葬品的种类

A.①②

B.③④

C.①③④

D.②③④

6.C

本题考查学生装对课本知识折再认再现能力。从墓葬的形制与陪葬品的数量和种类,可以看出死者生前的社会地位存在等级差别。

7.长安城里有一座长乐宫,是以在战争中破坏了的秦兴乐宫为基础修复而成的。完工以后,那些随刘邦出身草莽的文武将相在壮丽雄伟的宫殿制造的庄严气氛中,竞没有一个敢不遵守礼仪,使出身小小亭长的刘邦大为感叹地说:“我今天才知道身为皇帝的尊贵了!”这段材料反映出宫殿建筑艺术的(

)

A.建筑艺术贡献

B.宗教祭祀作用

C.强化等级观念作用

D.烘托皇权作用

7.D

本题考查学生对史实材料的分析判断能力。材料中与刘邦一起出身草莽,称兄道弟的文武将相被宫殿的庄严气氛所震慑,没有一个人敢不遵守礼仪,正体现宫殿建筑艺术对皇权的烘托和突现。

8.目前所知中国最早的宫殿建筑群在(

)

A.仰韶文化遗址

B.河姆渡文化遗址

C.大汶口文化遗址

D.二里头文化遗址

8.D

2003年,考古学家叉在二里头遗址的宫殿区内发现了四座大型宫室建筑基址。其中.在二号宫殿下面,发现了一座时代更早、规模更大、结构更为复杂的大型宫殿建筑基址,将迄今为止在我国可确认的最早的宫殿建筑群的年代提早了约百年左右。

9.1955年,中国著名考古学家李济先生,在论及古史辨运动和中国考古学创始之初的情形时说:“如果你对尧舜的盛世给予过多的颂赞,好吧,拿出你的证据来。如果你论及公元前3000年大禹在工程上的伟绩,证据也得拿出来。我们得先记住,在这种怀疑的精神之下,单纯的文字记载已不复被认为是有效的佐证了。”这段材料强调在远古史的研究中应重视(

)

A.历史传说

B.文献资料

C.史学探索

D.考古发掘

9.D

本题考查了学生对材料的分析能力。材料中的证据很明显就是对考古发掘证明文献资料提出要求。

10.历史学者和考古学者从提出“夏文化”问题到探索夏文化直到发现夏文化,始终利用为线索和依据的分别是(

)

A.考古材料实物资料

B.神话传说文献资料

C.考古材料神话传说

D.文献资料考古材料

10.D

20世纪30年代以来,历史学者和考古学者始终以文献中有关夏代的传说材料为线索,以考古材料为依据,从提出“夏文化”问题到探索“夏文化”直到发现“夏文化”一步步取得重大突破。

【能力提升】

11.文字的发明是人类社会由野蛮时代转移到文明时代的一个重要标志。夏朝文字还没有被发现,按照殷墟文字已经达到的程度,上推夏朝已有原始的文字,似乎也是有一些理由的。

——范文澜《中国通史简编》第一编

请回答:

(1)根据材料归纳范文澜对夏朝文字情况的主要观点。

(2)结合以往学过的历史知识试评价这一观点。

11.答案要点:(1)范文澜认为夏朝的文字虽然没有被发现,但很可能是存在的。

(2)我认为这一观点是值得肯定的。因为商代的甲骨文是已经很发达的文字,这种文字应该有很长的发展过程。在仰韶文化、龙山文化和二里头文化的遗存中曾发现有刻画痕迹,很像是文字的雏形,这个发展过程也与夏文化相符合,所以夏文字很可能只是尚未发现,不会没有文字保留下来,因此范文澜的这一观点是值得肯定的。

12.如果没有神话传说,史前考古只是挖出一个陌生世界。如果没有史前考古,神话传说永远都是那么荒诞不经。试结合这句话说明文献与考古在夏文化研究中的关系。

12.答案要点:这句话充分说明文献和考古在夏文化研究中的关系是对比研究,相互印证。

“如果没有神话传说,史前考古只是挖出一个陌生世界”充分说明神话传说的线索作用,如果没有文献中有关夏代阶级社会的传说,考古学中河南龙山文化晚期遗址和二里头文化遗址所反映的社会分化、青铜器、城堡、宫殿等种种文化现象,就难以得到合理的解释。

“如果没有史前考古,神话传说永远都是那么荒诞不经”则说明了考古材料的依据作用。如果没有考古成果的印证,夏文化就只能停滞在对文献、传说的简单附和与猜测上。

疑古与调查

遗址的发掘

发现二里头

丰富的遗存

文化的内容

二里头

揭秘

宏伟的宫殿

国家的雏形

文化的认识

二里头揭秘

二里头遗址宫殿基址群发掘现场

地处中原文明心腹地区的河南偃师二里头遗址是著名的青铜时代都城遗址。以二里头遗址为典型遗存的二里头文化,距今约为3500至3800年,相当于中国历史上的夏、商王朝时期。遗址自1959年发现以来,丰富的内涵不断给世人以惊喜。近年来,中国社会科学院考古研究所对二里头遗址进行了大规模的勘探与发掘,取得大量的考古新成果,为人们研究夏商文化以及中国早期城市与宫室制度、中国早期文明与国家的形成等课题,提供了广阔的空间和大量的实物佐证。二里头遗址是如何发现的?取得哪些重大成果?对研究夏朝历史有哪些意义?

教材自主研读

一、二里头遗址的发掘

1.疑古与调查

(1)20世纪初,在___________的影响下,一些勇于追求真理的知识分子开始____________。以_____________为代表的古史辩派认为,史籍中反映的中国上古史多为神话故事和传说;1929年,___________断言,商代才是中国历史真正的源头;____________语惊学界:“东周的以上无史”。

(2)____________的考古经验提供了寻找夏文化的线索,鼓励了中国学者对夏文化的追寻。

(3)1931年,考古学家在安阳后冈发现了具有重要意义的___________________,再次证明______________不是夏文化。

(4)古史学家依据______________提出,夏人的活动地区可能有两个:一是___________的洛阳平原及附近;二是_____________汾河下游一带。

2.发现二里头文化

___________年,著名的考古学家___________率队到_________、___________一带考察,寻找“夏墟“。他们首先从河南西部开始调查,在距____________约9千米的二里头村发现了一外大型古文化遗址,即_____________________。

二、二里头文化的内容

1.丰富的文化遗存

(1)遗迹:在二里头遗址发现的遗迹有宫殿建筑基址、__________、__________、陶窖、窖穴_____________等。

(2)遗物:出土的器物有铜器、__________、__________、_________骨器、象牙器等。

(3)墓葬:

①发掘出大型墓一座,仅剩一些朱砂、漆皮、蚌饰片、________________,一是装入红漆木匣内的狗骨架,可推测墓中原来的随葬品相当丰富。

②中型墓数座,还有一些小型墓,随葬品数量不一。在一些灰坑或灰层中,还发现散置的30多具人骨架,有的捆绑双手,有的身首异处,有的和兽骨埋在一起。

③墓葬皆为_______________墓。从墓葬的形制与陪葬品的数量和种类可看出死者生前的社会地位存在___________________。

2.宏伟的宫殿

(1)经过半个世纪的不懈努力,考古学家们发现,二里头遗址拥有目前所知中国最早的______________。

(2)宫殿区在二里头遗址______________的东部,规模_________,夯实坚实,经过多次的翻建、扩建。这些大型宫室建筑布局__________,主次___________、___________分布,注重_______________,各宫殿间有道路相通。它开创了中国历代________________之先河,许多创意为后世延用。

(3)2003年,考古学家又在二里头遗址的宫殿区内发现了四座大型宫殿建筑遗址。其中二号宫殿下发现了一座时代更早、规模更大、结构更为复杂的大型宫殿基址,将迄今为止在我国可确认的最早的宫殿建筑群的年代提早了约百年左右。

3.国家的雏形

(1)遗址中发掘出土的规模宏大的____________和用于祭祀的___________,显示出统治者高高在上的地位,他们撑握着国家的权力。

(2)___________是古代国家的权的象征,是国君祭祀祖先的地方。二里头遗址中二号宫殿,可能是________________,这也可以证明国家的产生。

(3)在二里头文化时期,层次分明的______________已经存在;_____________的分区排布表明社会分工也开始出现。考古工作者还发现了这一时期的少量________________。

三、二里头文化的认识

二里头文化时期出现的初期阶段的国家,但由于_______________缺乏,其_________、________,看来也还不够完善,目前学者们对其是否是中国的第一个王朝——夏,还有许多不同意见。

自我校对

一、1.五四运动、怀疑中国古史的真伪、顾颉刚、郭沫若、胡适、殷墟、后冈三叠层、仰韶文化、文献资料、河南中部、山西西南部

2.1959、徐旭生、豫西、晋南、偃师西南、偃师二里头遗址

二、1.平民居所基址、手工作坊基址、墓葬礼、陶器、玉器、漆器、涂朱陶片、长方形土坑墓、等级差别

2.宫殿建筑群、地势较高、宏大、严谨、分明、成组、中轴对称、宫殿建筑形制

3.宫殿群、宗庙、宗庙、宗庙类的建筑、社会等级现象、手工作坊、书写文字、

三、资料、组织形态、典章制度

重难点导学

一、二里头遗址发掘与研究的意义

1.对夏文化的研究起了重要的推动作用。

(1)证实了夏史的真实可信;

(2)多丰富了夏文化内涵的研究;

(3)为夏文化的研究提供了第一手的科学资料。

2.为弘扬中华文明作出了重要贡献,确定了中国五千年的文明信史。

二、徐旭生发现二里头遗址的步骤

1.全面整理古代文献中有关夏代的史料;

2.通过对这些所见不多的材料进行缜密的考证,推测夏人可能的活动区域;

3.对诸多可能的区域进行细致考察和研究;

4.推断二里头为考察重点。

三、对夏文化的认识

1.夏王朝的建立是本部落联盟内社会历史自然发展的结果,不是外族入侵引起的政权交替,因此不可能在考古学文化上出现中断。

2.河南龙山文化到二里头文化之间发生的文化突变,不是夏王朝建立引发的结果,而可能是“后羿代夏”这一夏初历史上最重大的政治事件所引起,河南龙山文化时期的王城岗古城使用期的晚期遗存,则是最早的夏文化。

状元学习小结

【知识结构】

【知识精要】

1.受五四运动的影响,一批知识分子开始怀疑古史的真伪。后考古学案依据文献资料锁定夏人活动区域。1959年,考古学家徐旭生率队发现了二里头遗址。

2.二里头遗址中发现了丰富的文化遗存,包括遗迹、遗物、墓葬等;还有宏伟的宫殿。墓葬、宫殿群和宗庙的发现证明了此时国家的雏开已经出现。

课改考题探究

【例1】徐旭生通过对有关夏代史料的全面整理和缜密考证,推测夏氏族或部落活动的中心区域应在(

)

A.山西中部

B.河南中部

C.河南西南部

D.山西西南部

【解析】徐旭生通过对有关材料进行缜密的考证,推测出夏人可能主要在以下两个区域活动;第一是河南中部的洛阳平原及其附近,尤其是颍水谷的上游登封、禹县地带;第二是山西西南部汾水下游(大约自今山西霍山以南)地带。最后认为“夏氏族或部落早期活动的中心当在河南中部,不在山西西南部”。

【答案】B

【例2】今天仍有部分学者不认同二里头文化是夏文化的主要原因是(

)

A.二里头遗址中没有发现有文字的实物材料

B.古史中没有记载夏文化的活动范围

C.遗址中发现大规模的宫殿建筑群

D.墓葬中有严格的社会等级差别

【解析】根据古史记载夏朝是中国文明社会的开始,C

、D

是进入文明社会的表现;徐旭生先生先全面整理古代文献中关于夏史的资料,然后确定夏朝的活动范围,再根据研究课题进行实地调查,最后推断二里头为考察重点,B不对;而A项有文字的实物材料才是最有力的证据。

【答案】A

课时达标测评

【基础达标】

1.面对古史辨派的疑古思潮,学术界把夏史的探索寄托于(

)

A.中国近代考古学

B.历史地理学

C.天文历算学

D.辨伪学

1.A

顾颉刚的“激将”无意中指出了一条探索夏史的路径,即把文献中有关夏代的传说材料与考古发掘的实物材料相印证,因此学术界把希望寄托于中国近代考古学。

2.古代文献中反映夏人的主要活动区域有(

)

A.河南南部和山西西南部

B.河北中部和山西西南部

C.河南中部和山西西南部

D.河北中部和山西西部

2.C

古史记载,夏族活动的主要地区在山西西南部、河南中部。

3.二里头遗址的文化遗存主要方面不包括(

)

A.遗迹

B.遗物

C.宗教圣地

D.墓葬

3.C

本题主考查学生对课本知识的再认再现能力。二里头遗址的文化遗存,主要包括遗迹、遗物和墓葬三个方面。

4.二里头遗址的墓葬呈现出不同的埋葬方式,这说明死者生前(

)

A.社会地位存在贫富差异

B.社会地位存在等级差别

C.生活习俗存在差异。

D.宗教信仰存在差异

4.

B

本题考查学生对课文史实的分析判断能力。要求学生能透过事物的现象看到本质。其墓葬的差异不仅在于随葬品的多寡,更在于某些尸体有的折腿,有的蹲坐,有的双臂作捆绑状,还有的断首解肢,残骸积堆,或与兽骨同穴,与正常葬式迥然有别,这只能说明等级之分。

5.下列四点如果都在二里头遗址被发现,那么其中最能说明二里头遗址是强大政权的都城

的是(

)

A.宫殿

B.宗庙

C.陶器

D.墓葬

5.B

本题考查学生对都城判断的相关知识的了解。宗庙是古代国家政权的象征,它不仅是祭祖的地方,也是处理军国大事,举行策命典礼、外交盟会的地方。在古代,“凡邑有宗庙先君之主日都”,因此这是最重要的一点。

6.可以从中判断死者生前的社会地位存在等级差别的有(

)

①墓葬的形制

②墓葬的朝向

③随葬品的数量

④随葬品的种类

A.①②

B.③④

C.①③④

D.②③④

6.C

本题考查学生装对课本知识折再认再现能力。从墓葬的形制与陪葬品的数量和种类,可以看出死者生前的社会地位存在等级差别。

7.长安城里有一座长乐宫,是以在战争中破坏了的秦兴乐宫为基础修复而成的。完工以后,那些随刘邦出身草莽的文武将相在壮丽雄伟的宫殿制造的庄严气氛中,竞没有一个敢不遵守礼仪,使出身小小亭长的刘邦大为感叹地说:“我今天才知道身为皇帝的尊贵了!”这段材料反映出宫殿建筑艺术的(

)

A.建筑艺术贡献

B.宗教祭祀作用

C.强化等级观念作用

D.烘托皇权作用

7.D

本题考查学生对史实材料的分析判断能力。材料中与刘邦一起出身草莽,称兄道弟的文武将相被宫殿的庄严气氛所震慑,没有一个人敢不遵守礼仪,正体现宫殿建筑艺术对皇权的烘托和突现。

8.目前所知中国最早的宫殿建筑群在(

)

A.仰韶文化遗址

B.河姆渡文化遗址

C.大汶口文化遗址

D.二里头文化遗址

8.D

2003年,考古学家叉在二里头遗址的宫殿区内发现了四座大型宫室建筑基址。其中.在二号宫殿下面,发现了一座时代更早、规模更大、结构更为复杂的大型宫殿建筑基址,将迄今为止在我国可确认的最早的宫殿建筑群的年代提早了约百年左右。

9.1955年,中国著名考古学家李济先生,在论及古史辨运动和中国考古学创始之初的情形时说:“如果你对尧舜的盛世给予过多的颂赞,好吧,拿出你的证据来。如果你论及公元前3000年大禹在工程上的伟绩,证据也得拿出来。我们得先记住,在这种怀疑的精神之下,单纯的文字记载已不复被认为是有效的佐证了。”这段材料强调在远古史的研究中应重视(

)

A.历史传说

B.文献资料

C.史学探索

D.考古发掘

9.D

本题考查了学生对材料的分析能力。材料中的证据很明显就是对考古发掘证明文献资料提出要求。

10.历史学者和考古学者从提出“夏文化”问题到探索夏文化直到发现夏文化,始终利用为线索和依据的分别是(

)

A.考古材料实物资料

B.神话传说文献资料

C.考古材料神话传说

D.文献资料考古材料

10.D

20世纪30年代以来,历史学者和考古学者始终以文献中有关夏代的传说材料为线索,以考古材料为依据,从提出“夏文化”问题到探索“夏文化”直到发现“夏文化”一步步取得重大突破。

【能力提升】

11.文字的发明是人类社会由野蛮时代转移到文明时代的一个重要标志。夏朝文字还没有被发现,按照殷墟文字已经达到的程度,上推夏朝已有原始的文字,似乎也是有一些理由的。

——范文澜《中国通史简编》第一编

请回答:

(1)根据材料归纳范文澜对夏朝文字情况的主要观点。

(2)结合以往学过的历史知识试评价这一观点。

11.答案要点:(1)范文澜认为夏朝的文字虽然没有被发现,但很可能是存在的。

(2)我认为这一观点是值得肯定的。因为商代的甲骨文是已经很发达的文字,这种文字应该有很长的发展过程。在仰韶文化、龙山文化和二里头文化的遗存中曾发现有刻画痕迹,很像是文字的雏形,这个发展过程也与夏文化相符合,所以夏文字很可能只是尚未发现,不会没有文字保留下来,因此范文澜的这一观点是值得肯定的。

12.如果没有神话传说,史前考古只是挖出一个陌生世界。如果没有史前考古,神话传说永远都是那么荒诞不经。试结合这句话说明文献与考古在夏文化研究中的关系。

12.答案要点:这句话充分说明文献和考古在夏文化研究中的关系是对比研究,相互印证。

“如果没有神话传说,史前考古只是挖出一个陌生世界”充分说明神话传说的线索作用,如果没有文献中有关夏代阶级社会的传说,考古学中河南龙山文化晚期遗址和二里头文化遗址所反映的社会分化、青铜器、城堡、宫殿等种种文化现象,就难以得到合理的解释。

“如果没有史前考古,神话传说永远都是那么荒诞不经”则说明了考古材料的依据作用。如果没有考古成果的印证,夏文化就只能停滞在对文献、传说的简单附和与猜测上。

疑古与调查

遗址的发掘

发现二里头

丰富的遗存

文化的内容

二里头

揭秘

宏伟的宫殿

国家的雏形

文化的认识

同课章节目录