初中历史精练精析:期中综合检测(岳麓版八年级上)

文档属性

| 名称 | 初中历史精练精析:期中综合检测(岳麓版八年级上) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 417.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-08-15 16:38:06 | ||

图片预览

文档简介

期中综合检测

(60分钟

100分)

一、选择题(本大题共20小题,每小题2.5分,共50分)

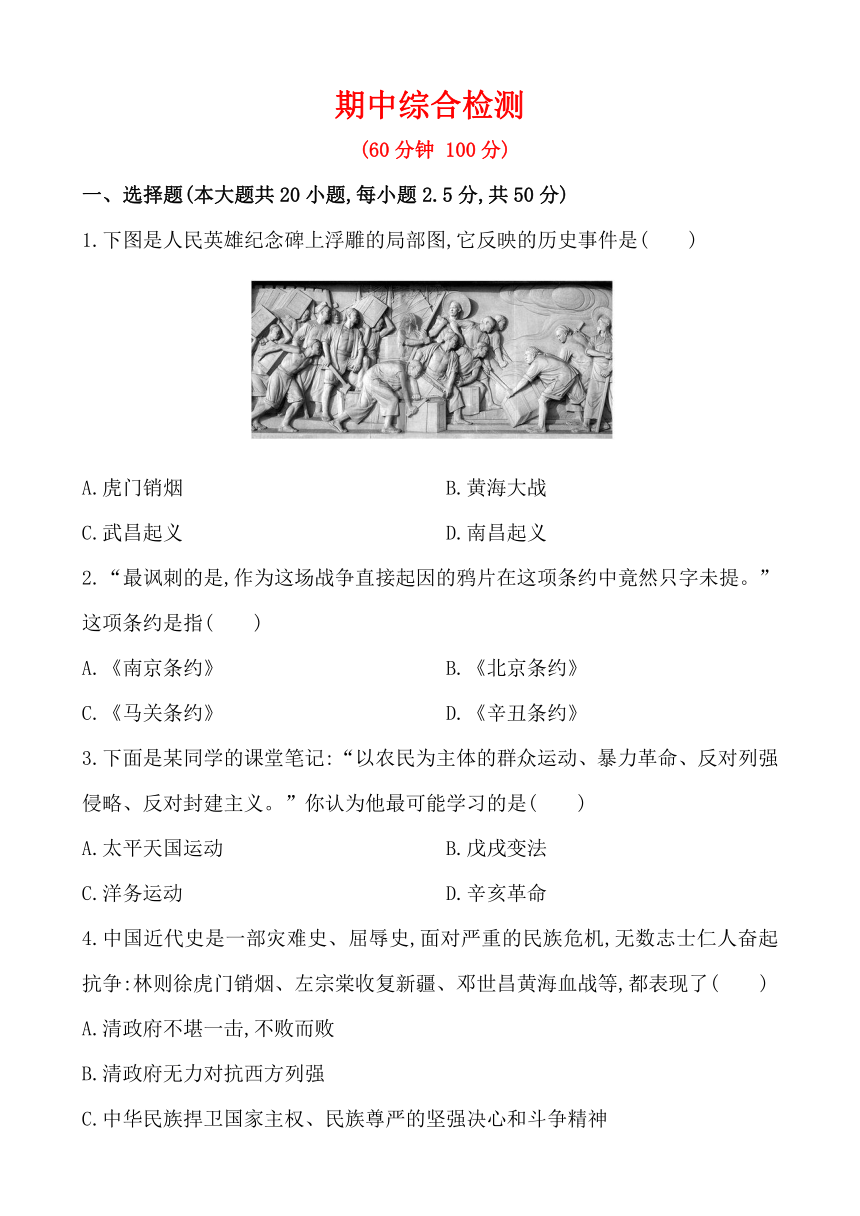

1.下图是人民英雄纪念碑上浮雕的局部图,它反映的历史事件是( )

A.虎门销烟

B.黄海大战

C.武昌起义

D.南昌起义

2.“最讽刺的是,作为这场战争直接起因的鸦片在这项条约中竟然只字未提。”这项条约是指( )

A.《南京条约》

B.《北京条约》

C.《马关条约》

D.《辛丑条约》

3.下面是某同学的课堂笔记:“以农民为主体的群众运动、暴力革命、反对列强侵略、反对封建主义。”你认为他最可能学习的是( )

A.太平天国运动

B.戊戌变法

C.洋务运动

D.辛亥革命

4.中国近代史是一部灾难史、屈辱史,面对严重的民族危机,无数志士仁人奋起抗争:林则徐虎门销烟、左宗棠收复新疆、邓世昌黄海血战等,都表现了( )

A.清政府不堪一击,不败而败

B.清政府无力对抗西方列强

C.中华民族捍卫国家主权、民族尊严的坚强决心和斗争精神

D.清政府对外捍卫国家主权,对内保护民众

5.1899年,康有为从美洲回国途经日本时写下这样的诗句:“有人遥指旌旗处,千古伤心过马关。”使康有为伤心的主要原因是哪一条约的签订( )

A.《南京条约》

B.《北京条约》

C.《马关条约》

D.《辛丑条约》

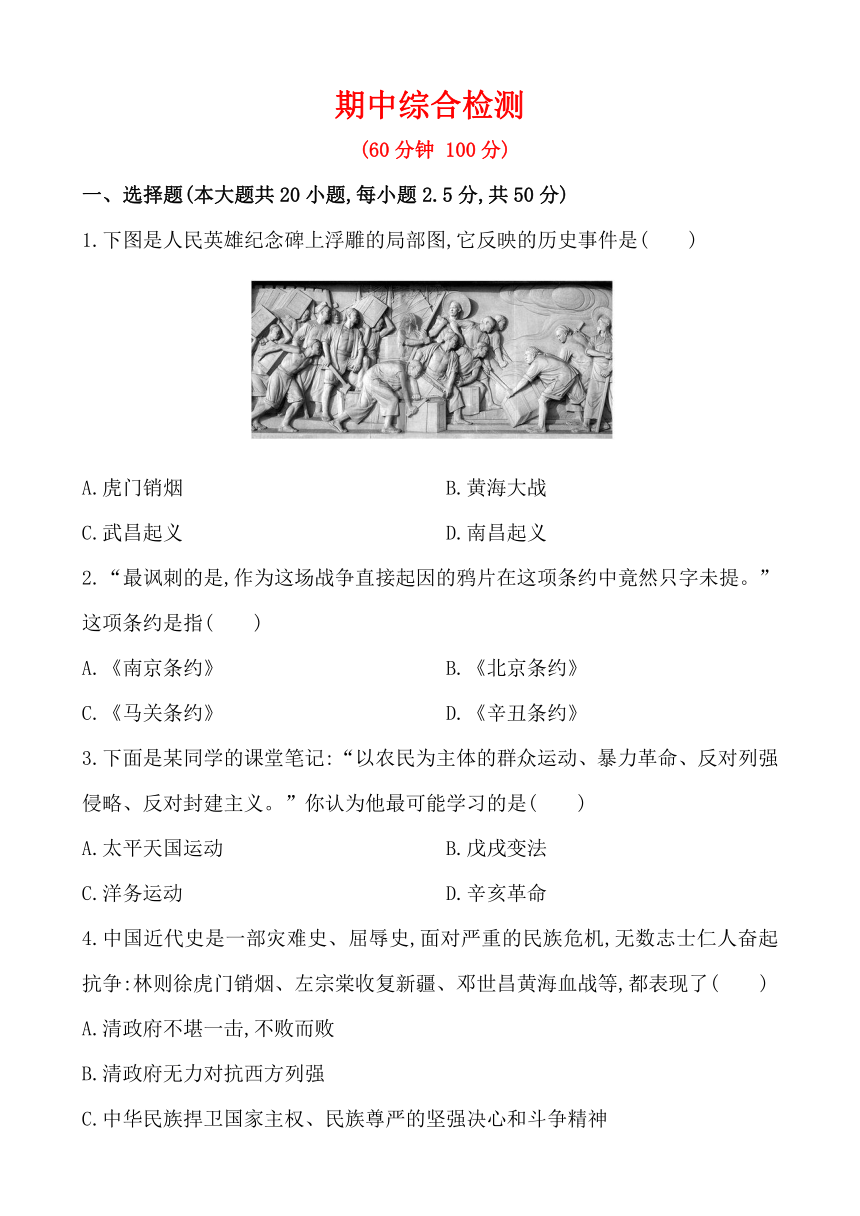

6.右图是法国画报封面,描绘的是清政府与西方列强“议和”期间李鸿章被一队日本兵和一队俄国兵护送前往谈判地点时的情景。下列与之有关的侵华战争是( )

A.鸦片战争

B.第二次鸦片战争

C.甲午中日战争

D.八国联军侵华战争

7.弱国无外交,落后遭欺凌。中外历史上一系列不平等条约的签订充分表明了这一深刻的道理。在《辛丑条约》中体现弱国无外交的内容

是( )

A.中国赔款2

100万元给英国

B.中国割让台湾和澎湖列岛给日本

C.划定东交民巷为“使馆界”

D.确立列强在华“门户开放”“机会均等”原则

8.“自鸦片战争发生以来,中国人中间就不断有人做着各种各样的西方梦:梦想有西方的坚船利炮,梦想有西方的新型工业,梦想有西方的民主制度……”下列哪一事件首先实践了“西方的新型工业”的梦想( )

A.洋务运动

B.维新变法

C.辛亥革命

D.太平天国运动

9.著名历史学家陈旭麓评价洋务运动说:“洋务运动,就其主观动机而言,他们未必真心打破旧轨,但他们的主张却历史性地包含着逸出旧轨的趋向。”这里“包含着逸出旧轨的趋向”指的是( )

A.促进了中国资本主义的产生和发展

B.引进了一批外商的企业

C.抵制了外国经济侵略

D.引进了一些西方近代科技

10.下列戊戌变法内容中,错误的是( )

A.训练新式陆海军

B.开办新式学堂

C.建立民主共和国

D.发展农工商业

11.洋务运动为中国近代化开辟了道路,表现在引进西方先进的科学技术;维新变法运动推动了中国近代化,其表现主要在于( )

A.兴办近代军事工业

B.传播新思想

C.开始兴办新式学堂

D.筹建海军

12.历史推论离不开对史实的正确解读。下列推论与史实不符合的是( )

A.《马关条约》的签订——加重了中国的民族灾难

B.三民主义的提出——标志着洋务运动的开始

C.五四运动的爆发——显示了中华民族的觉醒

D.中国共产党的成立——开辟了中国革命的新天地

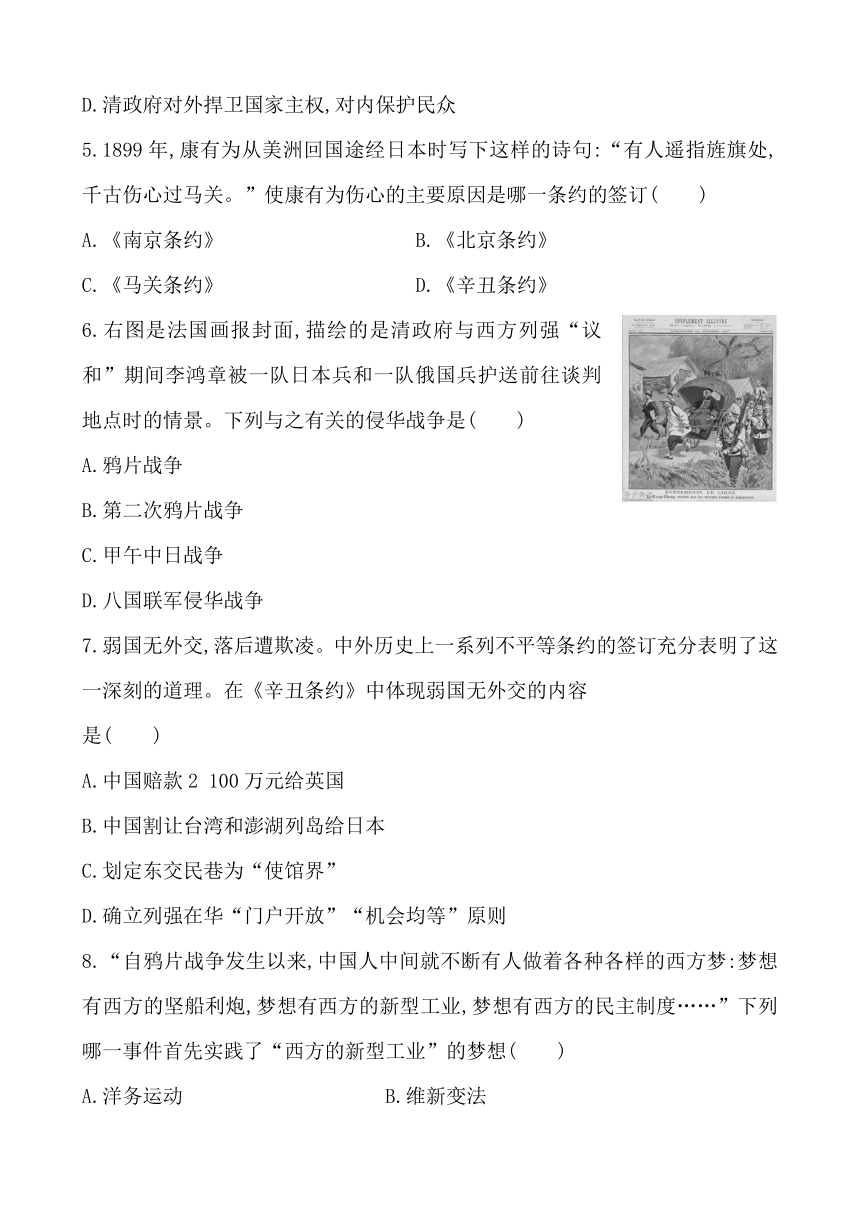

13.右图为中国近代史上一位伟大人物,以下简短说明与图片人物相吻合的是( )

A.创办《新青年》杂志,率先举起“民主”“科学”大旗

B.发表《庶民的胜利》等,歌颂十月革命

C.率先提出用白话文代替文言文

D.创作《狂人日记》,批判封建礼教

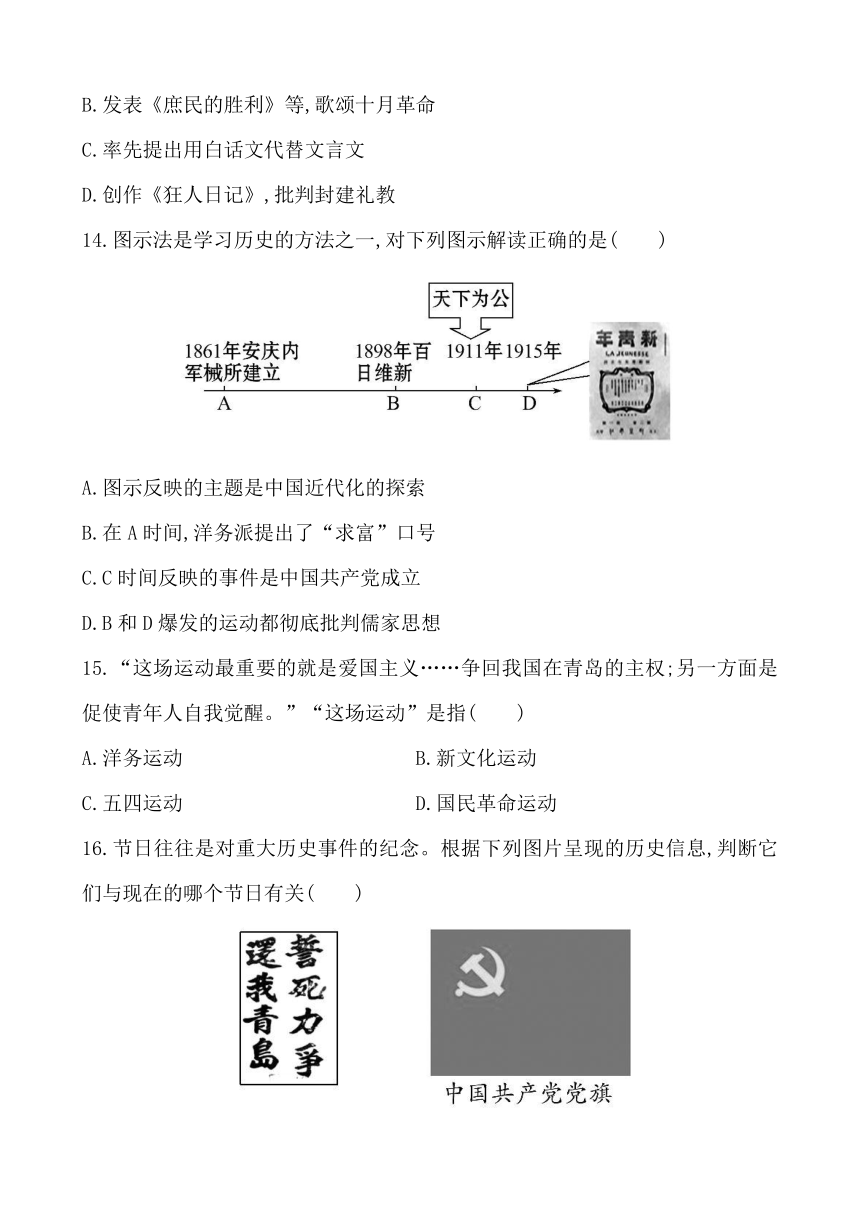

14.图示法是学习历史的方法之一,对下列图示解读正确的是( )

A.图示反映的主题是中国近代化的探索

B.在A时间,洋务派提出了“求富”口号

C.C时间反映的事件是中国共产党成立

D.B和D爆发的运动都彻底批判儒家思想

15.“这场运动最重要的就是爱国主义……争回我国在青岛的主权;另一方面是促使青年人自我觉醒。”“这场运动”是指( )

A.洋务运动

B.新文化运动

C.五四运动

D.国民革命运动

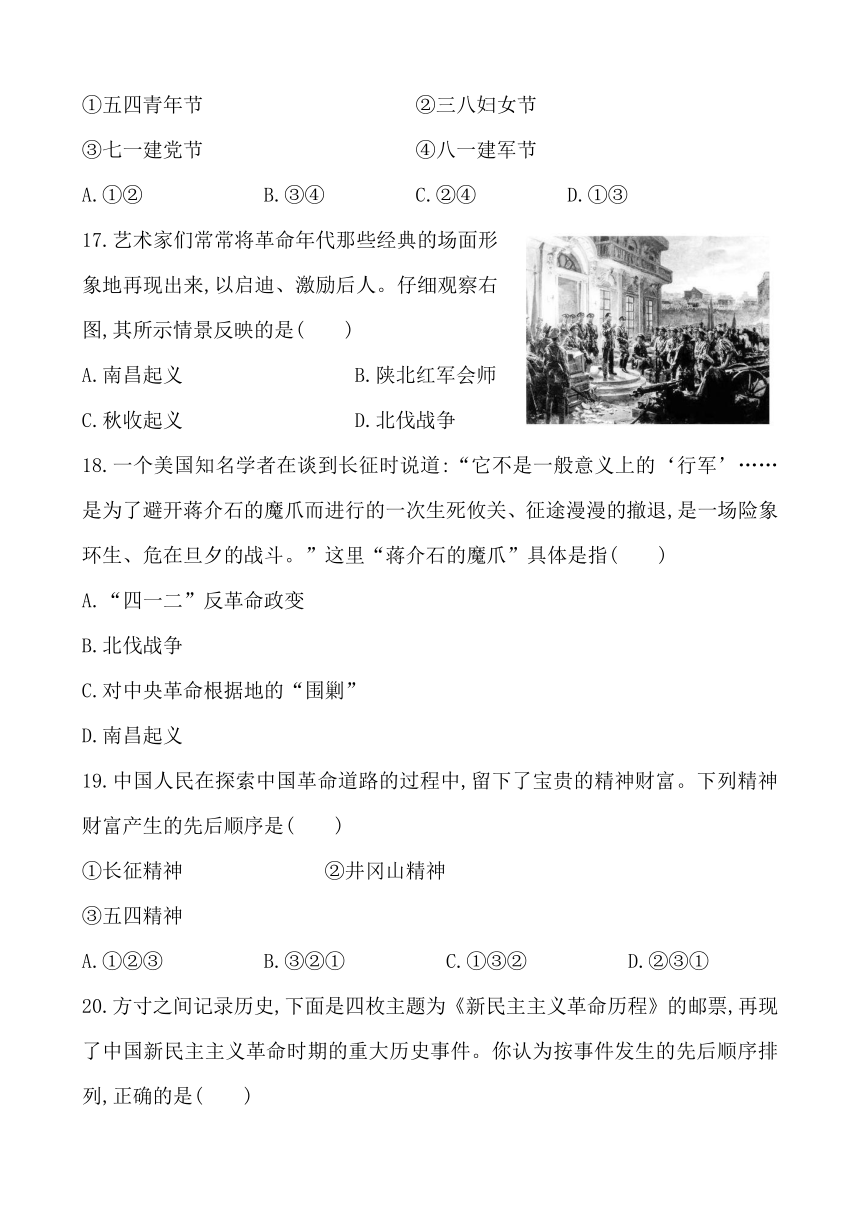

16.节日往往是对重大历史事件的纪念。根据下列图片呈现的历史信息,判断它们与现在的哪个节日有关( )

①五四青年节

②三八妇女节

③七一建党节

④八一建军节

A.①②

B.③④

C.②④

D.①③

17.艺术家们常常将革命年代那些经典的场面形象地再现出来,以启迪、激励后人。仔细观察右图,其所示情景反映的是( )

A.南昌起义

B.陕北红军会师

C.秋收起义

D.北伐战争

18.一个美国知名学者在谈到长征时说道:“它不是一般意义上的‘行军’……是为了避开蒋介石的魔爪而进行的一次生死攸关、征途漫漫的撤退,是一场险象环生、危在旦夕的战斗。”这里“蒋介石的魔爪”具体是指( )

A.“四一二”反革命政变

B.北伐战争

C.对中央革命根据地的“围剿”

D.南昌起义

19.中国人民在探索中国革命道路的过程中,留下了宝贵的精神财富。下列精神财富产生的先后顺序是( )

①长征精神

②井冈山精神

③五四精神

A.①②③

B.③②①

C.①③②

D.②③①

20.方寸之间记录历史,下面是四枚主题为《新民主主义革命历程》的邮票,再现了中国新民主主义革命时期的重大历史事件。你认为按事件发生的先后顺序排列,正确的是( )

A.①②③④

B.②①③④

C.②①④③

D.④②①③

二、非选择题(本大题共4小题,第21题10分,第22题14分,第23题10分,第24题16分,共50分)

21.喜欢历史的小华在网上找到了下面两个历史示意图:

依据示意图提供的信息并结合所学知识,判断下列说法。(正确的打“√”,错误的打“×”)

(1)图示一反映的历史事件是辛亥革命。( )

(2)在图示一所反映的革命斗争中,清王朝的统治被推翻。( )

(3)图示二所反映的斗争最后推翻了北洋军阀的统治,取得了革命的彻底胜

利。( )

(4)两个图示所反映的斗争中的领导人都是孙中山。( )

(5)两个图示反映的事件都推动了历史的发展。( )

22.中国近代史是一部民族屈辱史,列强通过发动一系列侵华战争,使中国一步步陷入半殖民地半封建社会的深渊。阅读材料,回答问题。

【撕裂的国土】

(1)图一所示阴影领土和图二领土分别曾被列强通过哪一不平等条约割占 (4分)你知道近代史上割占中国领土最多的是哪一国家吗 (2分)

【烧毁的尊严】

(2)余秋雨说:“废墟是昨天派往今天的使者,废墟让我们把地理读成了历史。”由图三到图四,你会联想起中国遭遇的哪一劫难 (2分)

【侮辱的数字】

“四点五亿,是个意味深长的数字,也许经过核算,也许根本就是对国人的侮辱,合计当时大清国每人一两。老太后的一时糊涂,板子却打在大清国每个子民的屁股上。”

——西门送客《历史的转弯处·晚清帝国回忆录》

(3)上述材料是对哪一不平等条约的评述 (2分)该不平等条约中哪一条最能说明当时的清政府已成为帝国主义统治中国的工具 (2分)

【屈辱的感悟】

(4)近代史留给我们的沉重感受就是屈辱。对此,你有何感想 (2分)

23.有人说:1901年,中国陷入无尽的黑暗中;1911年,一道闪电划过,却黑暗依旧;1921年,中国终于迎来了曙光。请回答:

(1)说一说“1901年,中国陷入无尽的黑暗中”的依据。(2分)

(2)“1911年,一道闪电划过”指什么 (2分)为什么说“黑暗依旧” (2分)

(3)你如何理解“1921年,中国终于迎来了曙光” (2分)

(4)从20世纪早期的中国历史进程中,你可以得出什么结论 (2分)

24.近代以来,为了挽救民族危亡,无数的先进中国人站在时代的前列,探索救国救民的道路,极大地推动了中国社会的进步。观察下列图片,回答问题。

(1)图①和②人物的救国主张分别是什么 (4分)他们在向西方学习上,最大的区别是什么 (2分)

(2)图③人物领导了哪一运动 (2分)该运动后期推动了什么思想在中国的传播 (2分)

(3)图④人物为中国革命探索出的革命道路是什么 (2分)哪次会议上确立了以他为核心的党中央的正确领导 (2分)

(4)你能从这些人物身上学到哪些精神 (2分)

答案解析

1.

【解析】选A。本题考查识图能力。图片反映的是虎门销烟。

2.

【解析】选A。本题主要考查学生的提取信息能力。由题干中关键信息“这场战争直接起因的鸦片”,联系所学可知,英国借口林则徐禁烟,发动了对中国的鸦片战争。战争以清政府的失败而告终,英国强迫清政府签订丧权辱国的中英《南京条约》。

3.

【解析】选A。本题考查学生的提炼信息、分析能力。由“农民……暴力革命……”等信息,可判断本题应选A。戊戌变法是资产阶级性质的改良运动;洋务运动是封建统治者的自救运动;辛亥革命虽然是暴力革命,也反侵略反封建,但它是资产阶级革命派掀起的运动。故B、C、D与题意不符。而太平天国运动是我国近代反侵略反封建的农民革命运动。

4.

【解析】选C。本题考查学生的分析、归纳能力。林则徐、左宗棠、邓世昌等都是近代抗击外来侵略、捍卫国家主权和民族尊严的杰出英雄人物。与之相符的选项只有C。

5.

【解析】选C。本题考查学生的阅读分析能力。解答本题的关键是抓住题干中的关键信息“1899年”“伤心过马关”等,结合所学知识,可联想到在1895年4月,李鸿章同日本首相在马关签订丧权辱国的《马关条约》,大大加深了中国的民族危机。故选C。

6.

【解析】选D。本题考查学生的分析能力。据所学知识,可知清政府同俄国、日本签订的同一不平等条约是《辛丑条约》,据此便可判定本题选D。

7.

【解析】选C。本题考查学生的辨析能力。丧权辱国的《辛丑条约》的签订本身就体现了弱国无外交,四选项中唯有C属于该条约的内容,其他选项均与之无关。故选C。

8.

【解析】选A。本题主要考查学生的分析理解能力。洋务运动中国开始学习西方的先进技术,创办近代工业。

9.

【解析】选A。本题考查学生的分析、理解能力。洋务运动掀起的目的是维护清朝封建统治,但是客观上促进了中国资本主义的产生、发展,为中国近代化开辟了道路。显然中国近代化的出现与“旧轨”即封建统治是相冲突的。故本题选A。

10.

【解析】选C。本题考查学生识记辨析能力。结合所学知识可知,A、B、D是戊戌变法的内容,C是辛亥革命的目标,与戊戌变法无关,由此判断C符合题意。

11.

【解析】选B。本题考查学生的分析能力。维新变法运动在当时社会起到了思想启蒙的作用。故本题选B。

12.

【解析】选B。本题主要考查学生对基础知识的掌握能力。三民主义是辛亥革命的指导思想,与洋务运动无关。

13.

【解析】选B。本题考查学生的基础识记能力。如图人物为李大钊,故选B。A与陈独秀相关,C与胡适相关,D与鲁迅相关。

14.

【解析】选A。本题考查学生的识记、分辨能力。A、B、C、D四时间分别爆发了洋务运动、戊戌变法、辛亥革命、新文化运动,体现了中国近代化的探索历程。依据所学知识,可知B、C、D均错误。

15.

【解析】选C。本题考查学生的阅读分析能力。阅读材料提取有效信息“爱国主义”“青岛的主权”,以此辨析备选项,C与此相关,1919年战胜国召开的巴黎和会,把德国在山东的特权转让给日本,在国家主权遭受侵犯之时,青年学生掀起了五四爱国运动。

16.

【解析】选D。本题考查学生的识记和应用能力。“还我青岛”是五四运动时期的口号,为了纪念五四运动,故将五月四日定为“青年节”。中国共产党于1921年7月成立,后来“七一”成为党的诞生纪念日,定为建党节。八一建军节和南昌起义有关,每年的三月八日是国际劳动妇女节。

17.

【解析】选A。本题考查学生的识图能力。依据所学可知,该图片反映的是南昌起义的情景。

18.

【解析】选C。本题考查学生的分析理解能力。根据题干中的“长征”“避开蒋介石的魔爪”可判断是蒋介石对中央革命根据地进行围剿。

19.

【解析】选B。本题考查学生的识记能力。五四精神与1919年五四运动相关。井冈山精神与井冈山革命根据地相关。长征精神与1934—1936年的长征有关,故答案为B。

20.

【解析】选C。本题主要考查学生的识记能力。中国共产党诞生于1921年,五四运动爆发于1919年,红军长征开始于1934年,南昌起义发生于1927年。显然,正确答案为C。

21.

答案:(1)√ (2)√ (3)× (4)× (5)√(10分)

22.

【解析】本题考查学生的识图、识记及分析能力。第(1)题,图一阴影领土是香港岛,被英国通过《南京条约》割占;图二领土是台湾,被日本通过《马关条约》割占;结合所学知道近代割占中国领土最多的国家是俄国,共计150多万平方千米。第(2)题,图三是圆明园的原貌,壮丽美观,图四是断壁残垣的圆明园,据所学可知:圆明园发生这样变迁是由于第二次鸦片战争中英法联军抢劫焚烧所致。第(3)题,由“四点五亿”两白银,可判定该条约是《辛丑条约》;通过分析条约的内容,可知“严禁中国人民参加反帝活动”最能反映清政府已成为帝国主义统治的奴才,成为了“洋人的朝廷”。第(4)题,属于开放性题目,可从近代中国遭受外国列强欺辱的根源切入,也可谈谈我们应该怎么做才能改变受欺辱的命运,只要言之有理即可。

答案:(1)图一:《南京条约》,图二:《马关条约》;(4分)俄国。(2分)

(2)英法联军火烧圆明园。(2分)

(3)《辛丑条约》;(2分)清政府保证严禁人民参加反帝活动。(2分)

(4)落后就要挨打,弱国无外交;只有勇于学习先进,敢于创新,使国家富强,才能避免历史悲剧重演等。(2分)

23.

【解析】本题主要考查学生的分析、理解和认识能力。1901年,列强强迫清政府签订了《辛丑条约》,从此,中国完全沦为半殖民地半封建社会。1911年,孙中山领导的辛亥革命,推翻了清朝的统治,结束了我国两千多年的封建帝制,但辛亥革命没有改变中国半殖民地半封建社会的性质和人民的悲惨境遇。1921年,中国共产党成立,中国革命的面貌焕然一新。第(4)题可结合辛亥革命的局限性和中国共产党在早期中国革命历史进程中所起的重要作用进行分析,答案言之成理即可。

答案:(1)《辛丑条约》签订,中国完全沦为半殖民地半封建社会。(2分)

(2)辛亥革命推翻了清王朝,结束了2

000多年的封建帝制。(2分)辛亥革命没有改变中国半殖民地半封建社会的性质和人民的悲惨境遇。(2分)

(3)1921年,中国共产党成立,中国革命的面貌焕然一新。(2分)

(4)资产阶级不能救中国,只有中国共产党才能领导中国革命走向胜利。(2分)

24.

【解析】本题考查学生的识记、比较及分析能力。第(1)题,李鸿章是洋务派人物,主张“师夷长技”,侧重学习西方先进生产技术;康有为是维新派人物,主张变法维新,侧重学习西方先进的政治制度。第(2)题,陈独秀在上海创办《新青年》杂志,掀起了新文化运动;俄国十月革命后,马克思主义开始传入我国,以李大钊为代表的先进知识分子们开始颂扬十月革命,传播马克思主义。第(3)题,毛泽东通过反思大革命失败后,中国共产党领导的一系列武装斗争受挫的原因,并深刻剖析了我国当时的革命形势,决定向农村进军,并创立了中国第一个农村革命根据地——井冈山革命根据地,开辟了农村包围城市、武装夺取政权的正确革命道路。第(4)题,题中四人物均为挽救中国危亡,向先进学习,并进行了大胆的尝试,以此切入,不难归纳出他们身上可贵的精神。

答案:(1)李鸿章:自强、求富;康有为:变法维新。(4分)

区别:李鸿章主张学习西方先进的生产技术;康有为:主张学习西方先进的政治制度。(2分)

(2)新文化运动;(2分)马克思主义。(2分)

(3)农村包围城市、武装夺取政权的革命道路;(2分)遵义会议。(2分)

(4)大胆探索,勇于创新等。(2分)

(60分钟

100分)

一、选择题(本大题共20小题,每小题2.5分,共50分)

1.下图是人民英雄纪念碑上浮雕的局部图,它反映的历史事件是( )

A.虎门销烟

B.黄海大战

C.武昌起义

D.南昌起义

2.“最讽刺的是,作为这场战争直接起因的鸦片在这项条约中竟然只字未提。”这项条约是指( )

A.《南京条约》

B.《北京条约》

C.《马关条约》

D.《辛丑条约》

3.下面是某同学的课堂笔记:“以农民为主体的群众运动、暴力革命、反对列强侵略、反对封建主义。”你认为他最可能学习的是( )

A.太平天国运动

B.戊戌变法

C.洋务运动

D.辛亥革命

4.中国近代史是一部灾难史、屈辱史,面对严重的民族危机,无数志士仁人奋起抗争:林则徐虎门销烟、左宗棠收复新疆、邓世昌黄海血战等,都表现了( )

A.清政府不堪一击,不败而败

B.清政府无力对抗西方列强

C.中华民族捍卫国家主权、民族尊严的坚强决心和斗争精神

D.清政府对外捍卫国家主权,对内保护民众

5.1899年,康有为从美洲回国途经日本时写下这样的诗句:“有人遥指旌旗处,千古伤心过马关。”使康有为伤心的主要原因是哪一条约的签订( )

A.《南京条约》

B.《北京条约》

C.《马关条约》

D.《辛丑条约》

6.右图是法国画报封面,描绘的是清政府与西方列强“议和”期间李鸿章被一队日本兵和一队俄国兵护送前往谈判地点时的情景。下列与之有关的侵华战争是( )

A.鸦片战争

B.第二次鸦片战争

C.甲午中日战争

D.八国联军侵华战争

7.弱国无外交,落后遭欺凌。中外历史上一系列不平等条约的签订充分表明了这一深刻的道理。在《辛丑条约》中体现弱国无外交的内容

是( )

A.中国赔款2

100万元给英国

B.中国割让台湾和澎湖列岛给日本

C.划定东交民巷为“使馆界”

D.确立列强在华“门户开放”“机会均等”原则

8.“自鸦片战争发生以来,中国人中间就不断有人做着各种各样的西方梦:梦想有西方的坚船利炮,梦想有西方的新型工业,梦想有西方的民主制度……”下列哪一事件首先实践了“西方的新型工业”的梦想( )

A.洋务运动

B.维新变法

C.辛亥革命

D.太平天国运动

9.著名历史学家陈旭麓评价洋务运动说:“洋务运动,就其主观动机而言,他们未必真心打破旧轨,但他们的主张却历史性地包含着逸出旧轨的趋向。”这里“包含着逸出旧轨的趋向”指的是( )

A.促进了中国资本主义的产生和发展

B.引进了一批外商的企业

C.抵制了外国经济侵略

D.引进了一些西方近代科技

10.下列戊戌变法内容中,错误的是( )

A.训练新式陆海军

B.开办新式学堂

C.建立民主共和国

D.发展农工商业

11.洋务运动为中国近代化开辟了道路,表现在引进西方先进的科学技术;维新变法运动推动了中国近代化,其表现主要在于( )

A.兴办近代军事工业

B.传播新思想

C.开始兴办新式学堂

D.筹建海军

12.历史推论离不开对史实的正确解读。下列推论与史实不符合的是( )

A.《马关条约》的签订——加重了中国的民族灾难

B.三民主义的提出——标志着洋务运动的开始

C.五四运动的爆发——显示了中华民族的觉醒

D.中国共产党的成立——开辟了中国革命的新天地

13.右图为中国近代史上一位伟大人物,以下简短说明与图片人物相吻合的是( )

A.创办《新青年》杂志,率先举起“民主”“科学”大旗

B.发表《庶民的胜利》等,歌颂十月革命

C.率先提出用白话文代替文言文

D.创作《狂人日记》,批判封建礼教

14.图示法是学习历史的方法之一,对下列图示解读正确的是( )

A.图示反映的主题是中国近代化的探索

B.在A时间,洋务派提出了“求富”口号

C.C时间反映的事件是中国共产党成立

D.B和D爆发的运动都彻底批判儒家思想

15.“这场运动最重要的就是爱国主义……争回我国在青岛的主权;另一方面是促使青年人自我觉醒。”“这场运动”是指( )

A.洋务运动

B.新文化运动

C.五四运动

D.国民革命运动

16.节日往往是对重大历史事件的纪念。根据下列图片呈现的历史信息,判断它们与现在的哪个节日有关( )

①五四青年节

②三八妇女节

③七一建党节

④八一建军节

A.①②

B.③④

C.②④

D.①③

17.艺术家们常常将革命年代那些经典的场面形象地再现出来,以启迪、激励后人。仔细观察右图,其所示情景反映的是( )

A.南昌起义

B.陕北红军会师

C.秋收起义

D.北伐战争

18.一个美国知名学者在谈到长征时说道:“它不是一般意义上的‘行军’……是为了避开蒋介石的魔爪而进行的一次生死攸关、征途漫漫的撤退,是一场险象环生、危在旦夕的战斗。”这里“蒋介石的魔爪”具体是指( )

A.“四一二”反革命政变

B.北伐战争

C.对中央革命根据地的“围剿”

D.南昌起义

19.中国人民在探索中国革命道路的过程中,留下了宝贵的精神财富。下列精神财富产生的先后顺序是( )

①长征精神

②井冈山精神

③五四精神

A.①②③

B.③②①

C.①③②

D.②③①

20.方寸之间记录历史,下面是四枚主题为《新民主主义革命历程》的邮票,再现了中国新民主主义革命时期的重大历史事件。你认为按事件发生的先后顺序排列,正确的是( )

A.①②③④

B.②①③④

C.②①④③

D.④②①③

二、非选择题(本大题共4小题,第21题10分,第22题14分,第23题10分,第24题16分,共50分)

21.喜欢历史的小华在网上找到了下面两个历史示意图:

依据示意图提供的信息并结合所学知识,判断下列说法。(正确的打“√”,错误的打“×”)

(1)图示一反映的历史事件是辛亥革命。( )

(2)在图示一所反映的革命斗争中,清王朝的统治被推翻。( )

(3)图示二所反映的斗争最后推翻了北洋军阀的统治,取得了革命的彻底胜

利。( )

(4)两个图示所反映的斗争中的领导人都是孙中山。( )

(5)两个图示反映的事件都推动了历史的发展。( )

22.中国近代史是一部民族屈辱史,列强通过发动一系列侵华战争,使中国一步步陷入半殖民地半封建社会的深渊。阅读材料,回答问题。

【撕裂的国土】

(1)图一所示阴影领土和图二领土分别曾被列强通过哪一不平等条约割占 (4分)你知道近代史上割占中国领土最多的是哪一国家吗 (2分)

【烧毁的尊严】

(2)余秋雨说:“废墟是昨天派往今天的使者,废墟让我们把地理读成了历史。”由图三到图四,你会联想起中国遭遇的哪一劫难 (2分)

【侮辱的数字】

“四点五亿,是个意味深长的数字,也许经过核算,也许根本就是对国人的侮辱,合计当时大清国每人一两。老太后的一时糊涂,板子却打在大清国每个子民的屁股上。”

——西门送客《历史的转弯处·晚清帝国回忆录》

(3)上述材料是对哪一不平等条约的评述 (2分)该不平等条约中哪一条最能说明当时的清政府已成为帝国主义统治中国的工具 (2分)

【屈辱的感悟】

(4)近代史留给我们的沉重感受就是屈辱。对此,你有何感想 (2分)

23.有人说:1901年,中国陷入无尽的黑暗中;1911年,一道闪电划过,却黑暗依旧;1921年,中国终于迎来了曙光。请回答:

(1)说一说“1901年,中国陷入无尽的黑暗中”的依据。(2分)

(2)“1911年,一道闪电划过”指什么 (2分)为什么说“黑暗依旧” (2分)

(3)你如何理解“1921年,中国终于迎来了曙光” (2分)

(4)从20世纪早期的中国历史进程中,你可以得出什么结论 (2分)

24.近代以来,为了挽救民族危亡,无数的先进中国人站在时代的前列,探索救国救民的道路,极大地推动了中国社会的进步。观察下列图片,回答问题。

(1)图①和②人物的救国主张分别是什么 (4分)他们在向西方学习上,最大的区别是什么 (2分)

(2)图③人物领导了哪一运动 (2分)该运动后期推动了什么思想在中国的传播 (2分)

(3)图④人物为中国革命探索出的革命道路是什么 (2分)哪次会议上确立了以他为核心的党中央的正确领导 (2分)

(4)你能从这些人物身上学到哪些精神 (2分)

答案解析

1.

【解析】选A。本题考查识图能力。图片反映的是虎门销烟。

2.

【解析】选A。本题主要考查学生的提取信息能力。由题干中关键信息“这场战争直接起因的鸦片”,联系所学可知,英国借口林则徐禁烟,发动了对中国的鸦片战争。战争以清政府的失败而告终,英国强迫清政府签订丧权辱国的中英《南京条约》。

3.

【解析】选A。本题考查学生的提炼信息、分析能力。由“农民……暴力革命……”等信息,可判断本题应选A。戊戌变法是资产阶级性质的改良运动;洋务运动是封建统治者的自救运动;辛亥革命虽然是暴力革命,也反侵略反封建,但它是资产阶级革命派掀起的运动。故B、C、D与题意不符。而太平天国运动是我国近代反侵略反封建的农民革命运动。

4.

【解析】选C。本题考查学生的分析、归纳能力。林则徐、左宗棠、邓世昌等都是近代抗击外来侵略、捍卫国家主权和民族尊严的杰出英雄人物。与之相符的选项只有C。

5.

【解析】选C。本题考查学生的阅读分析能力。解答本题的关键是抓住题干中的关键信息“1899年”“伤心过马关”等,结合所学知识,可联想到在1895年4月,李鸿章同日本首相在马关签订丧权辱国的《马关条约》,大大加深了中国的民族危机。故选C。

6.

【解析】选D。本题考查学生的分析能力。据所学知识,可知清政府同俄国、日本签订的同一不平等条约是《辛丑条约》,据此便可判定本题选D。

7.

【解析】选C。本题考查学生的辨析能力。丧权辱国的《辛丑条约》的签订本身就体现了弱国无外交,四选项中唯有C属于该条约的内容,其他选项均与之无关。故选C。

8.

【解析】选A。本题主要考查学生的分析理解能力。洋务运动中国开始学习西方的先进技术,创办近代工业。

9.

【解析】选A。本题考查学生的分析、理解能力。洋务运动掀起的目的是维护清朝封建统治,但是客观上促进了中国资本主义的产生、发展,为中国近代化开辟了道路。显然中国近代化的出现与“旧轨”即封建统治是相冲突的。故本题选A。

10.

【解析】选C。本题考查学生识记辨析能力。结合所学知识可知,A、B、D是戊戌变法的内容,C是辛亥革命的目标,与戊戌变法无关,由此判断C符合题意。

11.

【解析】选B。本题考查学生的分析能力。维新变法运动在当时社会起到了思想启蒙的作用。故本题选B。

12.

【解析】选B。本题主要考查学生对基础知识的掌握能力。三民主义是辛亥革命的指导思想,与洋务运动无关。

13.

【解析】选B。本题考查学生的基础识记能力。如图人物为李大钊,故选B。A与陈独秀相关,C与胡适相关,D与鲁迅相关。

14.

【解析】选A。本题考查学生的识记、分辨能力。A、B、C、D四时间分别爆发了洋务运动、戊戌变法、辛亥革命、新文化运动,体现了中国近代化的探索历程。依据所学知识,可知B、C、D均错误。

15.

【解析】选C。本题考查学生的阅读分析能力。阅读材料提取有效信息“爱国主义”“青岛的主权”,以此辨析备选项,C与此相关,1919年战胜国召开的巴黎和会,把德国在山东的特权转让给日本,在国家主权遭受侵犯之时,青年学生掀起了五四爱国运动。

16.

【解析】选D。本题考查学生的识记和应用能力。“还我青岛”是五四运动时期的口号,为了纪念五四运动,故将五月四日定为“青年节”。中国共产党于1921年7月成立,后来“七一”成为党的诞生纪念日,定为建党节。八一建军节和南昌起义有关,每年的三月八日是国际劳动妇女节。

17.

【解析】选A。本题考查学生的识图能力。依据所学可知,该图片反映的是南昌起义的情景。

18.

【解析】选C。本题考查学生的分析理解能力。根据题干中的“长征”“避开蒋介石的魔爪”可判断是蒋介石对中央革命根据地进行围剿。

19.

【解析】选B。本题考查学生的识记能力。五四精神与1919年五四运动相关。井冈山精神与井冈山革命根据地相关。长征精神与1934—1936年的长征有关,故答案为B。

20.

【解析】选C。本题主要考查学生的识记能力。中国共产党诞生于1921年,五四运动爆发于1919年,红军长征开始于1934年,南昌起义发生于1927年。显然,正确答案为C。

21.

答案:(1)√ (2)√ (3)× (4)× (5)√(10分)

22.

【解析】本题考查学生的识图、识记及分析能力。第(1)题,图一阴影领土是香港岛,被英国通过《南京条约》割占;图二领土是台湾,被日本通过《马关条约》割占;结合所学知道近代割占中国领土最多的国家是俄国,共计150多万平方千米。第(2)题,图三是圆明园的原貌,壮丽美观,图四是断壁残垣的圆明园,据所学可知:圆明园发生这样变迁是由于第二次鸦片战争中英法联军抢劫焚烧所致。第(3)题,由“四点五亿”两白银,可判定该条约是《辛丑条约》;通过分析条约的内容,可知“严禁中国人民参加反帝活动”最能反映清政府已成为帝国主义统治的奴才,成为了“洋人的朝廷”。第(4)题,属于开放性题目,可从近代中国遭受外国列强欺辱的根源切入,也可谈谈我们应该怎么做才能改变受欺辱的命运,只要言之有理即可。

答案:(1)图一:《南京条约》,图二:《马关条约》;(4分)俄国。(2分)

(2)英法联军火烧圆明园。(2分)

(3)《辛丑条约》;(2分)清政府保证严禁人民参加反帝活动。(2分)

(4)落后就要挨打,弱国无外交;只有勇于学习先进,敢于创新,使国家富强,才能避免历史悲剧重演等。(2分)

23.

【解析】本题主要考查学生的分析、理解和认识能力。1901年,列强强迫清政府签订了《辛丑条约》,从此,中国完全沦为半殖民地半封建社会。1911年,孙中山领导的辛亥革命,推翻了清朝的统治,结束了我国两千多年的封建帝制,但辛亥革命没有改变中国半殖民地半封建社会的性质和人民的悲惨境遇。1921年,中国共产党成立,中国革命的面貌焕然一新。第(4)题可结合辛亥革命的局限性和中国共产党在早期中国革命历史进程中所起的重要作用进行分析,答案言之成理即可。

答案:(1)《辛丑条约》签订,中国完全沦为半殖民地半封建社会。(2分)

(2)辛亥革命推翻了清王朝,结束了2

000多年的封建帝制。(2分)辛亥革命没有改变中国半殖民地半封建社会的性质和人民的悲惨境遇。(2分)

(3)1921年,中国共产党成立,中国革命的面貌焕然一新。(2分)

(4)资产阶级不能救中国,只有中国共产党才能领导中国革命走向胜利。(2分)

24.

【解析】本题考查学生的识记、比较及分析能力。第(1)题,李鸿章是洋务派人物,主张“师夷长技”,侧重学习西方先进生产技术;康有为是维新派人物,主张变法维新,侧重学习西方先进的政治制度。第(2)题,陈独秀在上海创办《新青年》杂志,掀起了新文化运动;俄国十月革命后,马克思主义开始传入我国,以李大钊为代表的先进知识分子们开始颂扬十月革命,传播马克思主义。第(3)题,毛泽东通过反思大革命失败后,中国共产党领导的一系列武装斗争受挫的原因,并深刻剖析了我国当时的革命形势,决定向农村进军,并创立了中国第一个农村革命根据地——井冈山革命根据地,开辟了农村包围城市、武装夺取政权的正确革命道路。第(4)题,题中四人物均为挽救中国危亡,向先进学习,并进行了大胆的尝试,以此切入,不难归纳出他们身上可贵的精神。

答案:(1)李鸿章:自强、求富;康有为:变法维新。(4分)

区别:李鸿章主张学习西方先进的生产技术;康有为:主张学习西方先进的政治制度。(2分)

(2)新文化运动;(2分)马克思主义。(2分)

(3)农村包围城市、武装夺取政权的革命道路;(2分)遵义会议。(2分)

(4)大胆探索,勇于创新等。(2分)

同课章节目录