4.2向心力与向心加速度 教案 (5)

图片预览

文档简介

4.2

向心力与向心加速度

教案

三维目标

【知识与技能】

知道向心力,通过实例认识向心力的作用及向心力的来源。

通过实验,理解向心力的大小与哪些因素有关,能运用向心力公式进行计算。

知道向心加速度及其公式,能用牛顿第二定律分析匀速圆周运动的向心力和向心

加速度。

【过程与方法】

(1)经历形成向心力概念的过程,培养学生观察、分析、归纳能力。

(2)通过创设一定的情境,让学生经历探索向心力F与哪些因素有关的过程,学习控

制变量法,培养学生分析论证等能力,使学生在科学探究中真正体会到科学探究的魅

力,体验到成功的快乐。

【情感态度与价值观】

学习科学研究方法和科学研究态度,发展学生对科学的好奇心与求知欲,使学生乐于

探究自然界的奥秘。

观赏运动美(通过影片),体验探索自然规律的艰辛与喜悦,培养学生主动参与活动

的热情和与他人合作的精神,有将自己的见解与他人交流的愿望,敢于坚持正确观点,

勇于修正错误,具有团队精神。

教学重点、难点

重点:向心力大小与m、r、ω的关系:

难点:①

理解向心力的概念;

②理解公式和。

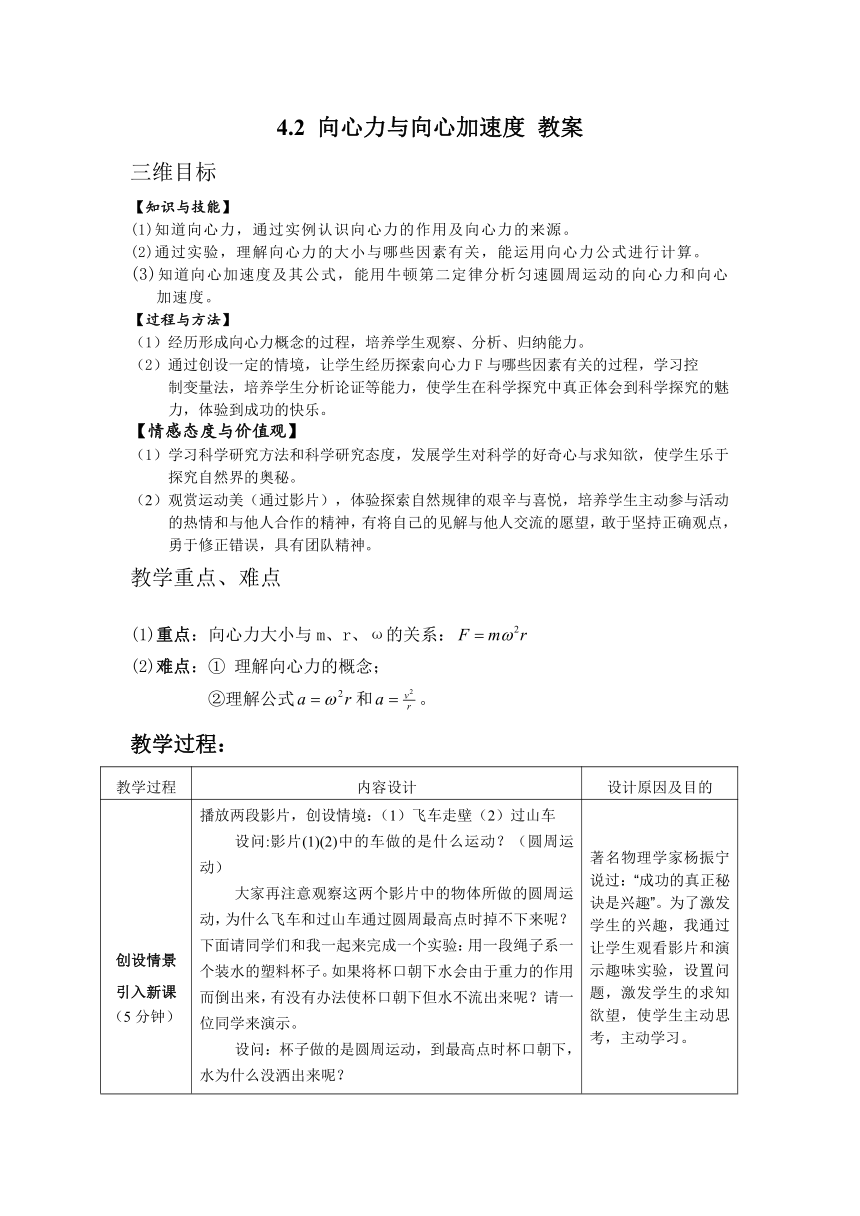

教学过程:

教学过程

内容设计

设计原因及目的

创设情景引入新课(5分钟)

播放两段影片,创设情境:(1)飞车走壁(2)过山车设问:影片(1)(2)中的车做的是什么运动?(圆周运动)大家再注意观察这两个影片中的物体所做的圆周运动,为什么飞车和过山车通过圆周最高点时掉不下来呢?下面请同学们和我一起来完成一个实验:用一段绳子系一个装水的塑料杯子。如果将杯口朝下水会由于重力的作用而倒出来,有没有办法使杯口朝下但水不流出来呢?请一位同学来演示。设问:杯子做的是圆周运动,到最高点时杯口朝下,水为什么没洒出来呢?我们学完本章后将会知道其中的奥秘。这节课我们就一起来研究圆周运动的动力学问题。

著名物理学家杨振宁说过:“成功的真正秘诀是兴趣”。为了激发学生的兴趣,我通过让学生观看影片和演示趣味实验,设置问题,激发学生的求知欲望,使学生主动思考,主动学习。

新课探究(33分钟)新课探究新课探究

认识向心力设计一个演示实验:用一个两端都开口的玻璃管,内置两个小球,在红色小球的一端用纸片封闭住玻璃管口,在绿色小球一端没有任何物质挡住玻璃管口。使玻璃管转动,请同学们观察两个小球的运动情况。实验现象:绿色小球飞出玻璃管,红色小球继续做圆周运动。请同学们分析原因。分别对静止时的小球和做圆周运动时的小球进行受力分析,总结出向心力的概念:物体做圆周运动时,沿半径指向圆心方向的外力(或外力沿半径指向圆心方向的分力)称为向心力。通过flash动画为学生直观展示出向心力的方向时刻跟速度方向垂直,学生根据前面的知识可知向心力只改变物体的速度方向,不改变速度大小。举例:播放两段视频,让学生分析做圆周运动的物体是由哪个力来提供向心力的?教师强调:向心力不是物体实际受的新的力,是按物体的具体实际运动效果来命名,受力分析时不要多分析一个向心力。物体做圆周运动时所需要的向心力是由物体所受的一个力或者几个力的合力来提供的。猜想与假设:定性探究向心力大小与哪些因素有关学生探究实验,给每桌同学准备如下装置:(1)

(2

)

(3

)实验装置介绍:(1)和(2)中小球质量一样但绳长不一样;(2)和(3)中绳长一样但小球质量不同。教师引导学生进行实验:使小球在水平面内做圆周运动,此时小球做圆周运动的向心力是由哪个力来提供?(绳子拉力)绳子拉力大小可以通过与绳子连在一起的橡皮筋的伸长量来判断。学生通过亲自操作实验并根据实验进行猜想向心力大小的影响因素可能有:质量、物体运动的快慢、半径等。描述物体做圆周运动快慢的物理量有哪些?(线速度、角速度、周期、频率)下面我们就选其中的“角速度”作为代表研究物体做圆周运动的快慢对向心力大小的影响。探究向心力(F)与质量(m)、角速度()、半径(r)之间的定量关系。由于学生之前已有用控制变量法进行实验探究的经历,所以学生很快可以得出应如何进行控制变量:(1)ω、r不变,研究F与m关系

(2)

m、ω不变,研究F与r关系

(3)

m、r不变,研究F与ω关系实验装置:向心力演示器

教师介绍“向心力演示器”的构造,然后将全班同学分为三大组,每组同学分别负责研究一个问题,每组先通过讨论制定实验方案,然后教师评析方案,接着学生进行分组实验探究:

第一组:(1)ω、r不变,研究F与m关系:用质量比为2:1的钢球和铝球,使它们运动的半径r和相同,观察得到露出的红白相间方格数比值为2:1,即两个球所受向心力的比值也为2:1,因此F与m成正比。

第二组:(2)

m、ω不变,研究F与r关系:当m、相同时,半径比为2:1,向心力的比值也为2:1,因此F与r成正比。第三组:(3)

m、r不变,研究F与ω关系:当m、r相同,比值为2:1,向心力的比值为4;1,因此F与成正比。

精确的研究表明向心力大小的公式:

要求学生结合上式根据线速度与角速度的关系再推导向心力的另一表达式:4、向心加速度

引导学生分析:根据力是产生加速度的原因,可知:做圆周运动的物体,在向心力F的作用下必然要产生一个加速度。根据牛顿第二定律得到:这个加速度的方向与向心力的方向相同,始终指向圆心,所以称为向心加速度。

向心加速度的作用效果与向心力的作用效果一样,只改变速度的方向。启发学生根据牛顿第二定律和向心力的公式推导向心加速度的计算公式:或强调向心力与向心加速度的公式使用范围:不仅适用于匀速圆周运动,而且适用于一般的曲线运动。总结匀速圆周运动是一种加速度大小不变但方向在不断变化的变速运动。5、学有所得

开放探究

在这个过程中我设置了课前引入部分的几个问题和生活中有关向心力的问题给学生讨论:(1)飞车和过山车通过圆周最高点时向心力是由哪些力来提供的?(2)装有水的杯子在竖直平面内做圆周运动,到最高点时杯口朝下,水做圆周运动的向心力由哪些力来提供?(3)假设你坐在一辆车上,周围没有其他乘客,也不靠在车厢上,当车子转弯时,你的向心力是从哪里来的?

由于向心力的概念比较抽象,我设计了一个既简单又能说明问题的实验。通过对静止时的小球和做圆周运动时的小球进行受力分析,让学生认识到物体做圆周运动需要一个力来提供向心力。这样很自然地就引入了向心力的概念,学生很容易接受。通过真实情景加深学生对向心力概念的理解。在

高

中学物理教材中实验多为验证性实验探索性实验较少。这种先行理论后行验证的传统做法极大的抑制了学生的求知兴趣。基于以上的认识在本节课的教学中我依据美国心理学家布鲁纳的“发现学习”的教学思想,采用了指导——探究式教学模式。在这一部分我采用分组实验和讨论法。让学生亲自体验,通过实验探究来猜想向心力大小的影响因素和得出它们的定量关系。激发了学生的学习兴趣,调动了学生的主动性和积极性。同时通过分组实验让学生体验分工合作在实验过程中的重要作用,增强合作的意识。学生经历了“提出问题→猜想与假设→设计实验→实验探究→分析与论证→交流与合作→得出结论”等一系列过程,亲身体会到科学探究的过程。从已知的基本知识:“力是产生加速度的原因”出发,帮助学生建立向心加速度的概念,另外使学生认识到向心加速度的作用效果是只改变速度的方向。引入向心加速度的表达式由学生来完成。体现学生的主体性。为了帮助学生消化理解新知识,把枯燥的知识带到生活中去。我设置了课前引入部分的几个问题和生活中有关向心力的问题让学生去讨论。让学生意识到物理既源于生活而又走向生活。同时也起到前后呼应的作用。

巩固练习(5分钟)

1、原长为L的轻质弹簧,劲度系数为k,一端系在圆盘的中心O,另一端系一质量为m的金属球,不计摩擦,当盘和球一起旋转时弹簧伸长量为ΔL,金属球受几个力的作用?各是什么性质的力?方向如何?金属球所受的向心力是由什么力提供的?盘旋转的向心加速度和角速度分别为多少?

2、要使一个3千克的物体,在半径为2米的周圆上以4m/s的速度运动,需要多大的向心力?

通过具体实例让学生初步体验圆周运动中向心力的来源,并对圆周运动中力和运动的关系有较深入的认识。帮助学生巩固概念,发展思维。

小结(2分钟)

1、学生回顾本课的探究过程:发现问题→进行猜想→探索研究→得出结论→指导实践。教师指明这是研究物理的基本思路。总结本节课学习的内容。

进一步帮助学生理清知识脉络,利于知识的正向迁移。

作业安排

(1)课后第2、3题(2)开放探究题:调查公路转弯处路面的特点,分析汽车在转弯处的向心力是由从哪里来的?

巩固和反馈、评价教学效果。

板书设计

向心力与向心加速度1.向心力 ⑴概念:物体做圆周运动时,沿半径指向圆心方向的外力(或外力沿半径指向圆心方向的分力)称为向心力。注意:①向心力方向总是指出圆心,是一个变力。 ②向心力是根据力的作用效果命名的。⑵大小:或2.向心力加速度:

⑴概念:向心力产生的加速度 .

⑵意义:描述线速度方向变化的快慢。

⑶大小: 或

⑷方向:总是指向圆心。

向心力与向心加速度

教案

三维目标

【知识与技能】

知道向心力,通过实例认识向心力的作用及向心力的来源。

通过实验,理解向心力的大小与哪些因素有关,能运用向心力公式进行计算。

知道向心加速度及其公式,能用牛顿第二定律分析匀速圆周运动的向心力和向心

加速度。

【过程与方法】

(1)经历形成向心力概念的过程,培养学生观察、分析、归纳能力。

(2)通过创设一定的情境,让学生经历探索向心力F与哪些因素有关的过程,学习控

制变量法,培养学生分析论证等能力,使学生在科学探究中真正体会到科学探究的魅

力,体验到成功的快乐。

【情感态度与价值观】

学习科学研究方法和科学研究态度,发展学生对科学的好奇心与求知欲,使学生乐于

探究自然界的奥秘。

观赏运动美(通过影片),体验探索自然规律的艰辛与喜悦,培养学生主动参与活动

的热情和与他人合作的精神,有将自己的见解与他人交流的愿望,敢于坚持正确观点,

勇于修正错误,具有团队精神。

教学重点、难点

重点:向心力大小与m、r、ω的关系:

难点:①

理解向心力的概念;

②理解公式和。

教学过程:

教学过程

内容设计

设计原因及目的

创设情景引入新课(5分钟)

播放两段影片,创设情境:(1)飞车走壁(2)过山车设问:影片(1)(2)中的车做的是什么运动?(圆周运动)大家再注意观察这两个影片中的物体所做的圆周运动,为什么飞车和过山车通过圆周最高点时掉不下来呢?下面请同学们和我一起来完成一个实验:用一段绳子系一个装水的塑料杯子。如果将杯口朝下水会由于重力的作用而倒出来,有没有办法使杯口朝下但水不流出来呢?请一位同学来演示。设问:杯子做的是圆周运动,到最高点时杯口朝下,水为什么没洒出来呢?我们学完本章后将会知道其中的奥秘。这节课我们就一起来研究圆周运动的动力学问题。

著名物理学家杨振宁说过:“成功的真正秘诀是兴趣”。为了激发学生的兴趣,我通过让学生观看影片和演示趣味实验,设置问题,激发学生的求知欲望,使学生主动思考,主动学习。

新课探究(33分钟)新课探究新课探究

认识向心力设计一个演示实验:用一个两端都开口的玻璃管,内置两个小球,在红色小球的一端用纸片封闭住玻璃管口,在绿色小球一端没有任何物质挡住玻璃管口。使玻璃管转动,请同学们观察两个小球的运动情况。实验现象:绿色小球飞出玻璃管,红色小球继续做圆周运动。请同学们分析原因。分别对静止时的小球和做圆周运动时的小球进行受力分析,总结出向心力的概念:物体做圆周运动时,沿半径指向圆心方向的外力(或外力沿半径指向圆心方向的分力)称为向心力。通过flash动画为学生直观展示出向心力的方向时刻跟速度方向垂直,学生根据前面的知识可知向心力只改变物体的速度方向,不改变速度大小。举例:播放两段视频,让学生分析做圆周运动的物体是由哪个力来提供向心力的?教师强调:向心力不是物体实际受的新的力,是按物体的具体实际运动效果来命名,受力分析时不要多分析一个向心力。物体做圆周运动时所需要的向心力是由物体所受的一个力或者几个力的合力来提供的。猜想与假设:定性探究向心力大小与哪些因素有关学生探究实验,给每桌同学准备如下装置:(1)

(2

)

(3

)实验装置介绍:(1)和(2)中小球质量一样但绳长不一样;(2)和(3)中绳长一样但小球质量不同。教师引导学生进行实验:使小球在水平面内做圆周运动,此时小球做圆周运动的向心力是由哪个力来提供?(绳子拉力)绳子拉力大小可以通过与绳子连在一起的橡皮筋的伸长量来判断。学生通过亲自操作实验并根据实验进行猜想向心力大小的影响因素可能有:质量、物体运动的快慢、半径等。描述物体做圆周运动快慢的物理量有哪些?(线速度、角速度、周期、频率)下面我们就选其中的“角速度”作为代表研究物体做圆周运动的快慢对向心力大小的影响。探究向心力(F)与质量(m)、角速度()、半径(r)之间的定量关系。由于学生之前已有用控制变量法进行实验探究的经历,所以学生很快可以得出应如何进行控制变量:(1)ω、r不变,研究F与m关系

(2)

m、ω不变,研究F与r关系

(3)

m、r不变,研究F与ω关系实验装置:向心力演示器

教师介绍“向心力演示器”的构造,然后将全班同学分为三大组,每组同学分别负责研究一个问题,每组先通过讨论制定实验方案,然后教师评析方案,接着学生进行分组实验探究:

第一组:(1)ω、r不变,研究F与m关系:用质量比为2:1的钢球和铝球,使它们运动的半径r和相同,观察得到露出的红白相间方格数比值为2:1,即两个球所受向心力的比值也为2:1,因此F与m成正比。

第二组:(2)

m、ω不变,研究F与r关系:当m、相同时,半径比为2:1,向心力的比值也为2:1,因此F与r成正比。第三组:(3)

m、r不变,研究F与ω关系:当m、r相同,比值为2:1,向心力的比值为4;1,因此F与成正比。

精确的研究表明向心力大小的公式:

要求学生结合上式根据线速度与角速度的关系再推导向心力的另一表达式:4、向心加速度

引导学生分析:根据力是产生加速度的原因,可知:做圆周运动的物体,在向心力F的作用下必然要产生一个加速度。根据牛顿第二定律得到:这个加速度的方向与向心力的方向相同,始终指向圆心,所以称为向心加速度。

向心加速度的作用效果与向心力的作用效果一样,只改变速度的方向。启发学生根据牛顿第二定律和向心力的公式推导向心加速度的计算公式:或强调向心力与向心加速度的公式使用范围:不仅适用于匀速圆周运动,而且适用于一般的曲线运动。总结匀速圆周运动是一种加速度大小不变但方向在不断变化的变速运动。5、学有所得

开放探究

在这个过程中我设置了课前引入部分的几个问题和生活中有关向心力的问题给学生讨论:(1)飞车和过山车通过圆周最高点时向心力是由哪些力来提供的?(2)装有水的杯子在竖直平面内做圆周运动,到最高点时杯口朝下,水做圆周运动的向心力由哪些力来提供?(3)假设你坐在一辆车上,周围没有其他乘客,也不靠在车厢上,当车子转弯时,你的向心力是从哪里来的?

由于向心力的概念比较抽象,我设计了一个既简单又能说明问题的实验。通过对静止时的小球和做圆周运动时的小球进行受力分析,让学生认识到物体做圆周运动需要一个力来提供向心力。这样很自然地就引入了向心力的概念,学生很容易接受。通过真实情景加深学生对向心力概念的理解。在

高

中学物理教材中实验多为验证性实验探索性实验较少。这种先行理论后行验证的传统做法极大的抑制了学生的求知兴趣。基于以上的认识在本节课的教学中我依据美国心理学家布鲁纳的“发现学习”的教学思想,采用了指导——探究式教学模式。在这一部分我采用分组实验和讨论法。让学生亲自体验,通过实验探究来猜想向心力大小的影响因素和得出它们的定量关系。激发了学生的学习兴趣,调动了学生的主动性和积极性。同时通过分组实验让学生体验分工合作在实验过程中的重要作用,增强合作的意识。学生经历了“提出问题→猜想与假设→设计实验→实验探究→分析与论证→交流与合作→得出结论”等一系列过程,亲身体会到科学探究的过程。从已知的基本知识:“力是产生加速度的原因”出发,帮助学生建立向心加速度的概念,另外使学生认识到向心加速度的作用效果是只改变速度的方向。引入向心加速度的表达式由学生来完成。体现学生的主体性。为了帮助学生消化理解新知识,把枯燥的知识带到生活中去。我设置了课前引入部分的几个问题和生活中有关向心力的问题让学生去讨论。让学生意识到物理既源于生活而又走向生活。同时也起到前后呼应的作用。

巩固练习(5分钟)

1、原长为L的轻质弹簧,劲度系数为k,一端系在圆盘的中心O,另一端系一质量为m的金属球,不计摩擦,当盘和球一起旋转时弹簧伸长量为ΔL,金属球受几个力的作用?各是什么性质的力?方向如何?金属球所受的向心力是由什么力提供的?盘旋转的向心加速度和角速度分别为多少?

2、要使一个3千克的物体,在半径为2米的周圆上以4m/s的速度运动,需要多大的向心力?

通过具体实例让学生初步体验圆周运动中向心力的来源,并对圆周运动中力和运动的关系有较深入的认识。帮助学生巩固概念,发展思维。

小结(2分钟)

1、学生回顾本课的探究过程:发现问题→进行猜想→探索研究→得出结论→指导实践。教师指明这是研究物理的基本思路。总结本节课学习的内容。

进一步帮助学生理清知识脉络,利于知识的正向迁移。

作业安排

(1)课后第2、3题(2)开放探究题:调查公路转弯处路面的特点,分析汽车在转弯处的向心力是由从哪里来的?

巩固和反馈、评价教学效果。

板书设计

向心力与向心加速度1.向心力 ⑴概念:物体做圆周运动时,沿半径指向圆心方向的外力(或外力沿半径指向圆心方向的分力)称为向心力。注意:①向心力方向总是指出圆心,是一个变力。 ②向心力是根据力的作用效果命名的。⑵大小:或2.向心力加速度:

⑴概念:向心力产生的加速度 .

⑵意义:描述线速度方向变化的快慢。

⑶大小: 或

⑷方向:总是指向圆心。

同课章节目录

- 第1章 功和功率

- 导入 神奇的机械

- 第1节 机械功

- 第2节 功和能

- 第3节 功率

- 第4节 人与机械

- 第2章 能的转化与守恒

- 导入 从水车到核电站

- 第1节 动能的改变

- 第2节 势能的改变

- 第3节 能量守恒定律

- 第4节 能源与可持续发展

- 第3章 抛体运动

- 导入 更准、更远

- 第1节 运动的合成与分解

- 第2节 竖直方向上的抛体运动

- 第3节 平抛运动

- 第4节 斜抛运动

- 第4章 匀速圆周运动

- 导入 身边的圆周运动

- 第1节 匀速圆周运动快慢的描述

- 第2节 向心力与向心加速度

- 第3节 向心力的实例分析

- 第4节 离心运动

- 第5章 万有引力定律及其应用

- 导入 从嫦娥奔月到“阿波罗”上天

- 第1节 万有引力定律及引力常量的测定

- 第2节 万有引力定律的应用

- 第3节 人类对太空的不懈追求

- 第6章 相对论与量子论初步

- 导入 迈入新世界

- 第1节 高速世界

- 第2节 量子世界