广东省江门市一中中学2015-2016学年高二下学期期中考试历史试题

文档属性

| 名称 | 广东省江门市一中中学2015-2016学年高二下学期期中考试历史试题 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 47.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-08-16 17:54:08 | ||

图片预览

文档简介

江门一中2015

—2016学年度第二学期(期中)考试

高

二

级

历

史

科

试

卷

命题人:周毅

审题人:周毅

说明:本试卷分选择题和材料题两部分,选择题24题共48分;材料题有3小题共52分。

全卷满分100分,考试时间:90分钟

。

一.单项选择题(24小题,每小题2分,共48分)

1.“乐者为同,礼者为异。同则相亲,异则相敬。乐胜则流,礼胜则离。合情饰貌者,礼乐之事也。礼义立,则贵贱等矣。乐文同,则上下和矣。”据此,礼乐的主要社会功能是

A.规范“和而不同”的秩序

B.塑造人群的集体认同

C.促使君子庶人日趋平等

D.明确社会的等级关系

2.据清人顾栋高统计,春秋一代,国君被杀的有33人,周天子被赶出国都的有3人,诸侯国君被赶下台的有12

人,卿大夫据封地叛国有6人,以武力从外面打进国都夺权事件有3

起。材料现象最能说明

A.诸侯间的争霸战争日趋激烈

B.分封制已不适应形势的需要

C.周天子已丧失“共主”地位 D.宗法制度遭到了严重的破坏

3.

春秋时期士人曹刿有“肉食者鄙,未能远谋”之说,战国时期的策士冯谖寄食于贵族孟尝君门下,为发泄心中的不满弹铗而歌“长铗归来兮,食无鱼”,孟子则把“七十者可以食肉”视为惠民德政。这表明当时

A.儒家学派规劝贵族实践仁政思想

B.分封制强化的等级观念依然存在

C.士阶层不被各诸侯国统治者重用

D.经济落后滞缓了分封制度的瓦解

4.《管子·大匡》载:“赋禄以粟,案田而税,二岁而税一,上年什取三,中年什取二,下年什取一,岁饥不税。”材料反映的实质问题是

A.以法律形式确立土地私有 B.赋与税都是以田为征收对象

C.承认私人对土地的所有权 D.改革赋税制度发展农工商业

5.曹兵武在《分封制度与华夏传统的普世化》中指出:“分封制度对相对于四夷的中国的形成与扩大、对中国文化自先秦以来日益壮大与普遍认同的获得,起了不可低估的作用。”这里主要强调

A.分封制扩大西周文化的作用

B.分封制巩固西周统治的作用

C.分封制推动中原文明的传播

D.分封制阻碍了中华民族融合

6.有人认为,中国古代政治从商周时代的“礼仪政治”到大秦帝国时代的郡县制、官僚制和法律控制手段,无疑体现了政治形态的一种“现代化”趋势。这里“现代化”的内涵是

A.礼仪与政治分离

B.从人治到法治

C.为民主政治奠基 D.国家管理制度化

高二级历史科(文科)试题第1页(共6页)

7.

从秦至清的两千多年中,许多皇帝或由于年幼庸弱,或由于当时形势和力量对比的变化,因而受制于母后、外戚、宦官、权臣、地方割据势力等,导致权力的萎缩或丧失,这种现象实质上是

A.君主专制被颠覆

B.君权至上的后果

C.中央集权体制遭到破坏

D.君主权力受到制约

8.赵翼《廿二史札记》曾说,汉人“上书无忌讳”,“多狂悖无忌讳之语”,而“帝受之,不加谴怒,且叹赏之,可谓圣德矣!”同时“汉诏多惧词”,诏书中经常有“朕甚自愧”“朕以无德”“是皆朕之不明”等语。出现这种现象的主要原因是

A.儒生群体进入政权

B.皇权受儒家思想制约

C.士人官僚的“规谏”

D.皇权受到制度严格规范

9.《汉书·刘辅传》记载:“中朝,内朝也。大司马左右前后将军、侍中、常侍、散骑、诸吏为中朝。丞相以下至六百石为外朝也。”汉武帝临终前,召大将军霍光、车骑将军金日磾

、左将军上官桀、御史大夫桑弘羊四人,受遗诏辅汉昭帝;而丞相田千秋竟不得受遗诏。这表明汉武帝时期

A.宰相没有地位

B.外朝制约内朝

C.内朝参与政事的决策

D.皇权空前强化

10.表1反映了中国古代官员俸禄发放形式的变化,对此解读正确的是

表1

时期

西周

春秋战国

东汉

唐中期至清末

主要形式

田邑

实物

实物与货币各半

货币

A.俸禄制度的变革与赋税制度的变革密切相关

B.由实物到货币的变化体现了政治制度的变革

C.由田邑到实物的转变体现了商品经济的发展

D.俸禄制度的变革体现了中央集权的不断强化

11.有学者认为,“秦朝灭亡后,法家学说信誉扫地,而儒家学说被长期被推崇为官方教义。不过,从某种意义上说,这也是法家的一个胜利。”“这也是法家的一个胜利”指的是

A.“独尊儒术”也体现了法家的思想专制原则

B.法家思想是董仲舒新儒学的核心

C.儒家思想已经失去了先秦的“民本”特色

D.法家学说被董仲舒全面地吸收

12.先秦许多名臣出身卑微,如“傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市”。魏晋时期则更加强调官吏的出身。这反映了秦汉到魏晋时期

高二级历史科(文科)试题第2页(共6页)

A.宗法思想逐渐退出政坛 B.儒学被用于规范君臣关系

C.阶层固化影响官僚政治 D.天下大同替换为社会不公

13.东汉光武帝时“凡郡县出盐多者置盐官,主盐税;出铁多者置铁官,主鼓铸……

在所诸县,均差吏更给之。”到章帝时,实行盐铁专卖政策,和帝时又“罢盐铁之禁,纵民煮铁,入税县官如故事”,重新恢复了征税制直至汉末。导致东汉盐铁政策以征税制为主的社会原因是

A. 加强对官营手工业控制的需要

B. 满足政府财政收入的需要

C. 消除王莽改制消极影响的需要

D.

笼络地方豪强势力的需要

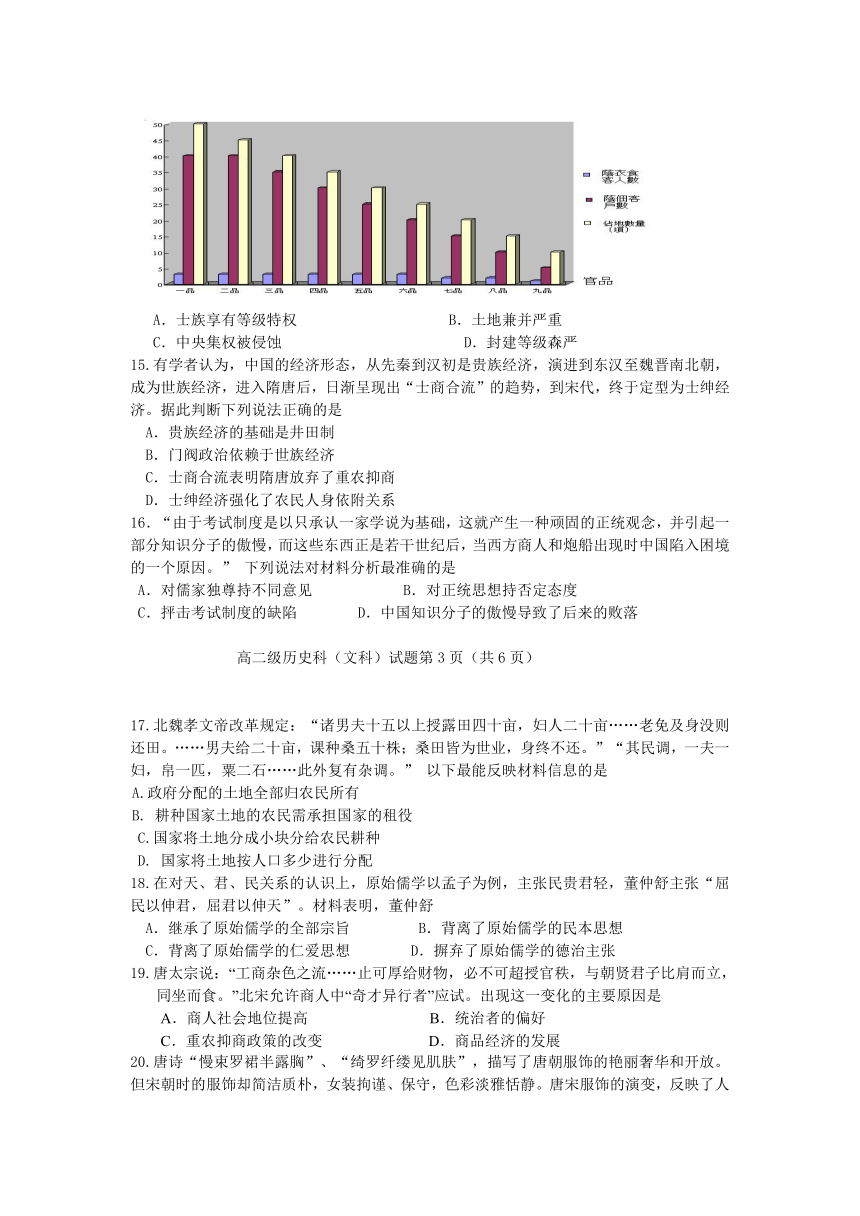

14.西晋在品官“占田荫客令”中,品官按其尊卑(即品第,由第一至第九品)可占田(下图),荫亲属及非亲属(即佃客和衣食客)官吏无论占田多少,所有官吏和他们的亲属,可免除一切课、役。材料实质上反映了西晋时期

A.士族享有等级特权

B.土地兼并严重

C.中央集权被侵蚀

D.封建等级森严

15.有学者认为,中国的经济形态,从先秦到汉初是贵族经济,演进到东汉至魏晋南北朝,成为世族经济,进入隋唐后,日渐呈现出“士商合流”的趋势,到宋代,终于定型为士绅经济。据此判断下列说法正确的是

A.贵族经济的基础是井田制

B.门阀政治依赖于世族经济

C.士商合流表明隋唐放弃了重农抑商

D.士绅经济强化了农民人身依附关系

16.“由于考试制度是以只承认一家学说为基础,这就产生一种顽固的正统观念,并引起一部分知识分子的傲慢,而这些东西正是若干世纪后,当西方商人和炮船出现时中国陷入困境的一个原因。”

下列说法对材料分析最准确的是

A.对儒家独尊持不同意见 B.对正统思想持否定态度

C.抨击考试制度的缺陷 D.中国知识分子的傲慢导致了后来的败落

高二级历史科(文科)试题第3页(共6页)

17.北魏孝文帝改革规定:“诸男夫十五以上授露田四十亩,妇人二十亩……老免及身没则还田。……男夫给二十亩,课种桑五十株;桑田皆为世业,身终不还。”“其民调,一夫一妇,帛一匹,粟二石……此外复有杂调。”

以下最能反映材料信息的是

A.政府分配的土地全部归农民所有

B.

耕种国家土地的农民需承担国家的租役

C.国家将土地分成小块分给农民耕种

D.

国家将土地按人口多少进行分配

18.在对天、君、民关系的认识上,原始儒学以孟子为例,主张民贵君轻,董仲舒主张“屈民以伸君,屈君以伸天”。材料表明,董仲舒

A.继承了原始儒学的全部宗旨

B.背离了原始儒学的民本思想

C.背离了原始儒学的仁爱思想

D.摒弃了原始儒学的德治主张

19.唐太宗说:“工商杂色之流……止可厚给财物,必不可超授官秩,与朝贤君子比肩而立,同坐而食。”北宋允许商人中“奇才异行者”应试。出现这一变化的主要原因是

A.商人社会地位提高

B.统治者的偏好

C.重农抑商政策的改变

D.商品经济的发展

20.唐诗“慢束罗裙半露胸”、“绮罗纤缕见肌肤”,描写了唐朝服饰的艳丽奢华和开放。但宋朝时的服饰却简洁质朴,女装拘谨、保守,色彩淡雅恬静。唐宋服饰的演变,反映了人们审美观的变化,此种审美观的转变主要是由于

A.封建经济的衰退

B.专制集权的巩固

C.理学思想的影响

D.审美意识的觉醒

21.

据《东京梦华录》记载,北宋时期,丧家命僧道诵经设齐(通“斋”),用酒祭祀作佛事,以为资冥福,出葬用以导行。这种风气政府禁而不止。这主要反映出

A.外来文化渗透到民间各个方面 B.儒、释、道三教合流的表现

C.北宋儒家思想丧失了传统地位 D.北宋统治迷信色彩浓厚

22.《宋史·职官志》说:“三司之职,国初沿五代之制,置使以总国计,应四方贡赋之人,朝廷不预,一归三司,通管盐铁、度支、户部,号曰‘计省’,位亚执政,目为‘计相’。”对以上材料理解最为准确的是

A.把地方财政大权全部收归中央

B.三司使掌财权是当朝宰相

C.分散中枢机构权力以加强皇权

D.强化财政管理以增加政府财政收入

23.

《朱子语类》中说:如为君须仁,为臣须敬,为子须孝,为父须慈,物物各具此理,而物物各异其用,然莫非一理之流行也。在此,朱熹

A.强调道德纲常即天理

B.强调理学的社会功能

C.关注社会秩序的稳定

D.重申君臣父子等级观念

高二级历史科(文科)试题第4页(共6页)

24.

元初,中书省“省规”:三日一奏事,军国急务不拘于此限;定时由首领官排定需议事项,逐项讨论,事关重大且意见不同时将实情禀奏皇帝。这表明中书省

A.专为处理军国急事而设

B.任何决策之事实时禀报皇帝

C.通过分割权力强化相权

D.强调集体议决防止大臣专权

二、非选择题:本大题共3小题,25题25分,26题12分,27题15分,

共52分。说明:材料题的答案必须写在答题卷规定的答题区,否则答案无效。

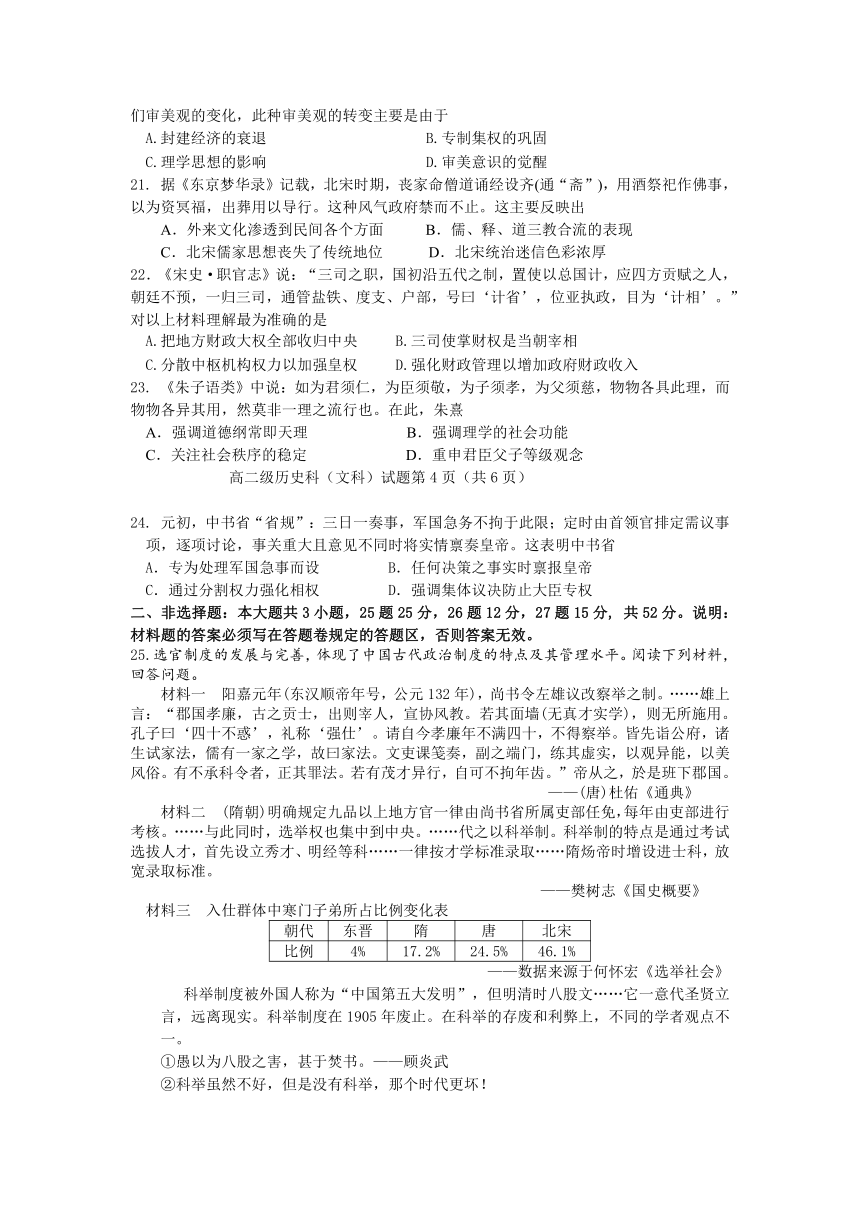

25.选官制度的发展与完善,体现了中国古代政治制度的特点及其管理水平。阅读下列材料,回答问题。

材料一 阳嘉元年(东汉顺帝年号,公元132年),尚书令左雄议改察举之制。……雄上言:“郡国孝廉,古之贡士,出则宰人,宣协风教。若其面墙(无真才实学),则无所施用。孔子曰‘四十不惑’,礼称‘强仕’。请自今孝廉年不满四十,不得察举。皆先诣公府,诸生试家法,儒有一家之学,故曰家法。文吏课笺奏,副之端门,练其虚实,以观异能,以美风俗。有不承科令者,正其罪法。若有茂才异行,自可不拘年齿。”帝从之,於是班下郡国。

——(唐)杜佑《通典》

材料二 (隋朝)明确规定九品以上地方官一律由尚书省所属吏部任免,每年由吏部进行考核。……与此同时,选举权也集中到中央。……代之以科举制。科举制的特点是通过考试选拔人才,首先设立秀才、明经等科……一律按才学标准录取……隋炀帝时增设进士科,放宽录取标准。

——樊树志《国史概要》

材料三 入仕群体中寒门子弟所占比例变化表

朝代

东晋

隋

唐

北宋

比例

4%

17.2%

24.5%

46.1%

——数据来源于何怀宏《选举社会》

科举制度被外国人称为“中国第五大发明”,但明清时八股文……它一意代圣贤立言,远离现实。科举制度在1905年废止。在科举的存废和利弊上,不同的学者观点不一。

①愚以为八股之害,甚于焚书。——顾炎武

②科举虽然不好,但是没有科举,那个时代更坏!

——《疯狂的科举》潘剑冰

材料四 ……二、所谓对其本国已往历史略有所知者,尤必附随一种对其本国已往历史之温情与敬意。三、所谓对其本国已往历史有一种温情与敬意者,至少不会对其本国已往历史抱一种偏激的虚无主义,亦至少不会感到现在我们是站在已往历史最高之顶点,而将我们自身种种罪恶与弱点,一切推诿于古人。

——摘自钱穆《国史大纲》

(1)根据材料一,概括左雄改革察举制的主要内容。结合所学知识,分析其

改制原因。(8分)

高二级历史科(文科)试题第5页(共6页)

(2)根据材料二概括隋朝选官制度的特点。(6分)

(3)

请充分利用材料三提供的信息并结合所学知识,评价科举制度(9分)

(4)根据材料四中钱穆的观点,你认为研究古代选官制度时须注意哪些原则?

(2分)

26、(12分)阅读下列材料,回答问题。

材料:

从整体上讲,中国的农耕经济经过五千余年的磨炼,得到了充分的发育,农业生产技术足以夸示世界。但是从生产力纵向的发展来考察,中国农业的黄金时代是战国至汉唐之间,不是唐末宋代以后。

——张岱年《中国文化概论》

运用所学知识,结合上述材料论述“中国农业的黄金时代是战国至汉唐之间,不是唐末宋代以后”。

(要求:紧扣评论对象,观点明确;合理引用史实,进行多角度评论;论证充分,逻辑严密,表述清楚。)

27.(15分)历史上重大改革回眸

材料

铜钱早在东周后期就已经出现,并且在后世一直得到广泛的使用,到了晚唐至宋代不但铸币数量大增,货币制度亦趋向复杂,……晚唐和宋代货币的广泛使用给国家的币源带来了压力。……宋时平均每年的铸币数量为13万至31万贯,10世纪晚期达到88万贯,到了11世纪更高达183万贯,但即便如此仍是供不应求。为了解决这一需要,政府有时限制铸币之外的用铜,或减少每贯钱的枚数,同时禁止铜币外流,并且在这一政策证明无效时,对铸币征收高达50%的出口税。政府甚至在四川、陕西等地试行铸用铁钱以在汉人与胡人之间设一道“铁幕”,但未能取得成功。金银的使用(如金沙、银锭)一度解决了铸铜不足的危机,但奇怪的是,中国人很少使用这些贵重金属货币。这时出现了一种最有趣的解决办法,即发行纸币,这就足以证明当时的货币经济是何等发达。当时政府和商人都面临着如何长途运送大量货币的问题。铜钱由于体积过于笨重而不合要求,于是各种纸币和票据应运而生。

——摘编自费正清《中国:传统与变迁》

(1)根据材料,指出宋代为解决币源压力所采取的主要措施。(6分)

(2)结合材料和所学知识,概括宋代出现纸币的背景,并指出纸币出现的意义。(9分)

高二级历史科(文科)试题第6页(共6页)

江门一中2015

—2016学年度第一学期(期中)考试

高二级历史参考答案

一.单项选择题(每小题2分,共48分)

1----5

ADBCC;

6-----10

DBBCA;

11---15

ACDCB;

16---20ABBDC;

21---24

BCAD

B试题分析:本题主要考查学生准确解读材料,最大限度获取有效信息,并作出准确认知和判断的能力。据题干材料关键信息“策士冯谖寄食于贵族孟尝君门下,为发泄心中的不满弹铗而歌”,这说明分封制强化的等级观念仍然存在;还有,从孟子“七十者可以食肉”,也从一个侧面说明贫富贵贱、等级门第依然存在,故,B.分封制强化的等级观念依然存在,符合题意。仁政思想不能全面涵盖材料信息,A项错误,排除;部分士人的境遇不能说明整个士阶层不被各诸侯国统治者重用,C项错误,排除;春秋战国时期经济的发展推动了分封制度的瓦解,故D项错误,排除。综上,故,正确答案选B。

C材料反映按照田亩多少交税,不同的年景交税不同。其实质是承认私人对土地的所有权。A是商鞅变法的影响。B是现象,D与题意无关,排除。

C

B试题分析:可知此题考查的是君主专制制度。结合所学知识,可知,许多皇帝或由于年幼庸弱,或由于当时形势和力量对比的变化,从而会有,诸如母后、外戚、宦官、权臣、地方割据势力等的专权,导致皇帝权力萎缩,本质上还是君权至上的而导致的后果。因君权至上,皇帝或年幼或庸弱,才给了其他人机会,同时,他们打着护卫“皇帝”的旗号,本质上看,还是君权至上的观念仍然没有改变。综上分析,故,本题正确答案选B。其余ACD三项均不正确。

B

C试题分析:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。而通过材料并结合所学知识不难发现,宗法制度是退出了政坛,但是宗法思想一直并没有退出政坛,不能选A。贵贱有序的“出身和门第”观念是儒学的一个重要观点,而魏晋时期则愈加强调官吏的“出身和门第””则是反映了秦汉至魏晋时期的儒学的确是被用于规范君臣关系的,所以本题答案就是C。

13.D试题分析:根据材料“东汉光武帝时...到章帝时,实行盐铁专卖政策,和帝时又...纵民煮铁,如税县官,如故事,重新恢复了征税制直至汉末”再结合东汉的史实,不难得出,为了维护新生的政权,东汉盐铁政策以征税制为主。

考点:古代中国的经济 手工业的发展 东汉盐铁政策

14.C西晋在品官“占田荫客令”中,品官按其尊卑(即品第,由第一至第九品)可占田(下图),荫亲属及非亲属(即佃客和衣食客)官吏无论占田多少,所有官吏和他们的亲属,

二、非选择题:

25题18分,26题22分,27题12分,

满分52分。

25.(1)内容:被举荐者限年龄在40岁以上;察举与考试相结合,有真才实学者方可任用;对有特殊才干者,不限年龄。(4分,任答2点即可)

原因:察举制存在明显弊端,如举荐方式容易造成任人唯亲;以道德品质为主要依据,缺乏公正客观的评价标准。(4分)

(2)特点:官吏任免权和考核权收归中央;以分科考试的方式选拔官员;逐步放宽录取标准。(6分)

(3)

利:科举制通过考试的方式选拔政府官吏,打破世家大族垄断官场的局面,扩大了统治基础;使有较高文化素养的士人从政,为行政效率的提高创造了条件;有益于社会重学风尚的形成;从方式上看,通过考试择优录用促进了社会的公平公正;

(6分,任答3点即可)

弊:明清时期八股取士在四书五经内命题,形式主义严重,选拔的人才只是忠于皇帝的奴才,缺乏进取精神和创造意识。(3分)

(4)原则:尊重和敬畏历史;对古代选官制度做出客观公正的评价。(2分)

26.

观点:中国农业的黄金时代是战国至汉唐之间,不是唐末宋代以后(1分)

论述:从生产力纵向的发展来考察,中国农业的黄金时代是战国至汉唐之间,这一时期:春秋战国时期,铁器,农具和牛耕普遍使用,尤其汉朝以后,铁犁牛耕成为我国传统农业的主要耕作方式(2分);垄作法等耕作技术不断进步;修建了都江堰等大量灌溉工程;(2分)发明了翻车等灌溉工具等,这些都大大提高了生产力水平,从而造就了中国农业的黄金时代(2分)。唐末宋代以后,中国的农耕技术并无明显的突破,农业生产总产量的增长,不是通过科学技术的提高,而主要依靠扩大山区及周边地区的耕地面积,引进高产农作物如玉米、番薯等,扩大劳动量的投入。(3分)

综上所述,从生产力纵向的发展来考察,无论是生产工具,还是农业技术、灌溉工程与工具,中国农业的黄金时代是战国至汉唐之间,不是唐末宋代以后。(2分)

27.(15分)(1)措施:限制铸币之外的用铜;减少每贯钱的枚数;禁止铜币外流;对铸币征收高额出口税;试行铸用铁钱;使用金银(如金沙、银锭);发行纸币和票据。(6分,答对3点即可)

(2)背景:宋代出现币源危机;政府为解决危机所采取措施的乏力;铜钱笨重不利于长途运输;商品经济和货币经济的发达。(6分,答对3点即可)

意义:一定程度上缓解了币源压力;便于交易、运输,促进了商品经济的繁荣;对后世纸币的发行与运用影响深远。(3分,答对1点2分,答对2点3分)

—2016学年度第二学期(期中)考试

高

二

级

历

史

科

试

卷

命题人:周毅

审题人:周毅

说明:本试卷分选择题和材料题两部分,选择题24题共48分;材料题有3小题共52分。

全卷满分100分,考试时间:90分钟

。

一.单项选择题(24小题,每小题2分,共48分)

1.“乐者为同,礼者为异。同则相亲,异则相敬。乐胜则流,礼胜则离。合情饰貌者,礼乐之事也。礼义立,则贵贱等矣。乐文同,则上下和矣。”据此,礼乐的主要社会功能是

A.规范“和而不同”的秩序

B.塑造人群的集体认同

C.促使君子庶人日趋平等

D.明确社会的等级关系

2.据清人顾栋高统计,春秋一代,国君被杀的有33人,周天子被赶出国都的有3人,诸侯国君被赶下台的有12

人,卿大夫据封地叛国有6人,以武力从外面打进国都夺权事件有3

起。材料现象最能说明

A.诸侯间的争霸战争日趋激烈

B.分封制已不适应形势的需要

C.周天子已丧失“共主”地位 D.宗法制度遭到了严重的破坏

3.

春秋时期士人曹刿有“肉食者鄙,未能远谋”之说,战国时期的策士冯谖寄食于贵族孟尝君门下,为发泄心中的不满弹铗而歌“长铗归来兮,食无鱼”,孟子则把“七十者可以食肉”视为惠民德政。这表明当时

A.儒家学派规劝贵族实践仁政思想

B.分封制强化的等级观念依然存在

C.士阶层不被各诸侯国统治者重用

D.经济落后滞缓了分封制度的瓦解

4.《管子·大匡》载:“赋禄以粟,案田而税,二岁而税一,上年什取三,中年什取二,下年什取一,岁饥不税。”材料反映的实质问题是

A.以法律形式确立土地私有 B.赋与税都是以田为征收对象

C.承认私人对土地的所有权 D.改革赋税制度发展农工商业

5.曹兵武在《分封制度与华夏传统的普世化》中指出:“分封制度对相对于四夷的中国的形成与扩大、对中国文化自先秦以来日益壮大与普遍认同的获得,起了不可低估的作用。”这里主要强调

A.分封制扩大西周文化的作用

B.分封制巩固西周统治的作用

C.分封制推动中原文明的传播

D.分封制阻碍了中华民族融合

6.有人认为,中国古代政治从商周时代的“礼仪政治”到大秦帝国时代的郡县制、官僚制和法律控制手段,无疑体现了政治形态的一种“现代化”趋势。这里“现代化”的内涵是

A.礼仪与政治分离

B.从人治到法治

C.为民主政治奠基 D.国家管理制度化

高二级历史科(文科)试题第1页(共6页)

7.

从秦至清的两千多年中,许多皇帝或由于年幼庸弱,或由于当时形势和力量对比的变化,因而受制于母后、外戚、宦官、权臣、地方割据势力等,导致权力的萎缩或丧失,这种现象实质上是

A.君主专制被颠覆

B.君权至上的后果

C.中央集权体制遭到破坏

D.君主权力受到制约

8.赵翼《廿二史札记》曾说,汉人“上书无忌讳”,“多狂悖无忌讳之语”,而“帝受之,不加谴怒,且叹赏之,可谓圣德矣!”同时“汉诏多惧词”,诏书中经常有“朕甚自愧”“朕以无德”“是皆朕之不明”等语。出现这种现象的主要原因是

A.儒生群体进入政权

B.皇权受儒家思想制约

C.士人官僚的“规谏”

D.皇权受到制度严格规范

9.《汉书·刘辅传》记载:“中朝,内朝也。大司马左右前后将军、侍中、常侍、散骑、诸吏为中朝。丞相以下至六百石为外朝也。”汉武帝临终前,召大将军霍光、车骑将军金日磾

、左将军上官桀、御史大夫桑弘羊四人,受遗诏辅汉昭帝;而丞相田千秋竟不得受遗诏。这表明汉武帝时期

A.宰相没有地位

B.外朝制约内朝

C.内朝参与政事的决策

D.皇权空前强化

10.表1反映了中国古代官员俸禄发放形式的变化,对此解读正确的是

表1

时期

西周

春秋战国

东汉

唐中期至清末

主要形式

田邑

实物

实物与货币各半

货币

A.俸禄制度的变革与赋税制度的变革密切相关

B.由实物到货币的变化体现了政治制度的变革

C.由田邑到实物的转变体现了商品经济的发展

D.俸禄制度的变革体现了中央集权的不断强化

11.有学者认为,“秦朝灭亡后,法家学说信誉扫地,而儒家学说被长期被推崇为官方教义。不过,从某种意义上说,这也是法家的一个胜利。”“这也是法家的一个胜利”指的是

A.“独尊儒术”也体现了法家的思想专制原则

B.法家思想是董仲舒新儒学的核心

C.儒家思想已经失去了先秦的“民本”特色

D.法家学说被董仲舒全面地吸收

12.先秦许多名臣出身卑微,如“傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市”。魏晋时期则更加强调官吏的出身。这反映了秦汉到魏晋时期

高二级历史科(文科)试题第2页(共6页)

A.宗法思想逐渐退出政坛 B.儒学被用于规范君臣关系

C.阶层固化影响官僚政治 D.天下大同替换为社会不公

13.东汉光武帝时“凡郡县出盐多者置盐官,主盐税;出铁多者置铁官,主鼓铸……

在所诸县,均差吏更给之。”到章帝时,实行盐铁专卖政策,和帝时又“罢盐铁之禁,纵民煮铁,入税县官如故事”,重新恢复了征税制直至汉末。导致东汉盐铁政策以征税制为主的社会原因是

A. 加强对官营手工业控制的需要

B. 满足政府财政收入的需要

C. 消除王莽改制消极影响的需要

D.

笼络地方豪强势力的需要

14.西晋在品官“占田荫客令”中,品官按其尊卑(即品第,由第一至第九品)可占田(下图),荫亲属及非亲属(即佃客和衣食客)官吏无论占田多少,所有官吏和他们的亲属,可免除一切课、役。材料实质上反映了西晋时期

A.士族享有等级特权

B.土地兼并严重

C.中央集权被侵蚀

D.封建等级森严

15.有学者认为,中国的经济形态,从先秦到汉初是贵族经济,演进到东汉至魏晋南北朝,成为世族经济,进入隋唐后,日渐呈现出“士商合流”的趋势,到宋代,终于定型为士绅经济。据此判断下列说法正确的是

A.贵族经济的基础是井田制

B.门阀政治依赖于世族经济

C.士商合流表明隋唐放弃了重农抑商

D.士绅经济强化了农民人身依附关系

16.“由于考试制度是以只承认一家学说为基础,这就产生一种顽固的正统观念,并引起一部分知识分子的傲慢,而这些东西正是若干世纪后,当西方商人和炮船出现时中国陷入困境的一个原因。”

下列说法对材料分析最准确的是

A.对儒家独尊持不同意见 B.对正统思想持否定态度

C.抨击考试制度的缺陷 D.中国知识分子的傲慢导致了后来的败落

高二级历史科(文科)试题第3页(共6页)

17.北魏孝文帝改革规定:“诸男夫十五以上授露田四十亩,妇人二十亩……老免及身没则还田。……男夫给二十亩,课种桑五十株;桑田皆为世业,身终不还。”“其民调,一夫一妇,帛一匹,粟二石……此外复有杂调。”

以下最能反映材料信息的是

A.政府分配的土地全部归农民所有

B.

耕种国家土地的农民需承担国家的租役

C.国家将土地分成小块分给农民耕种

D.

国家将土地按人口多少进行分配

18.在对天、君、民关系的认识上,原始儒学以孟子为例,主张民贵君轻,董仲舒主张“屈民以伸君,屈君以伸天”。材料表明,董仲舒

A.继承了原始儒学的全部宗旨

B.背离了原始儒学的民本思想

C.背离了原始儒学的仁爱思想

D.摒弃了原始儒学的德治主张

19.唐太宗说:“工商杂色之流……止可厚给财物,必不可超授官秩,与朝贤君子比肩而立,同坐而食。”北宋允许商人中“奇才异行者”应试。出现这一变化的主要原因是

A.商人社会地位提高

B.统治者的偏好

C.重农抑商政策的改变

D.商品经济的发展

20.唐诗“慢束罗裙半露胸”、“绮罗纤缕见肌肤”,描写了唐朝服饰的艳丽奢华和开放。但宋朝时的服饰却简洁质朴,女装拘谨、保守,色彩淡雅恬静。唐宋服饰的演变,反映了人们审美观的变化,此种审美观的转变主要是由于

A.封建经济的衰退

B.专制集权的巩固

C.理学思想的影响

D.审美意识的觉醒

21.

据《东京梦华录》记载,北宋时期,丧家命僧道诵经设齐(通“斋”),用酒祭祀作佛事,以为资冥福,出葬用以导行。这种风气政府禁而不止。这主要反映出

A.外来文化渗透到民间各个方面 B.儒、释、道三教合流的表现

C.北宋儒家思想丧失了传统地位 D.北宋统治迷信色彩浓厚

22.《宋史·职官志》说:“三司之职,国初沿五代之制,置使以总国计,应四方贡赋之人,朝廷不预,一归三司,通管盐铁、度支、户部,号曰‘计省’,位亚执政,目为‘计相’。”对以上材料理解最为准确的是

A.把地方财政大权全部收归中央

B.三司使掌财权是当朝宰相

C.分散中枢机构权力以加强皇权

D.强化财政管理以增加政府财政收入

23.

《朱子语类》中说:如为君须仁,为臣须敬,为子须孝,为父须慈,物物各具此理,而物物各异其用,然莫非一理之流行也。在此,朱熹

A.强调道德纲常即天理

B.强调理学的社会功能

C.关注社会秩序的稳定

D.重申君臣父子等级观念

高二级历史科(文科)试题第4页(共6页)

24.

元初,中书省“省规”:三日一奏事,军国急务不拘于此限;定时由首领官排定需议事项,逐项讨论,事关重大且意见不同时将实情禀奏皇帝。这表明中书省

A.专为处理军国急事而设

B.任何决策之事实时禀报皇帝

C.通过分割权力强化相权

D.强调集体议决防止大臣专权

二、非选择题:本大题共3小题,25题25分,26题12分,27题15分,

共52分。说明:材料题的答案必须写在答题卷规定的答题区,否则答案无效。

25.选官制度的发展与完善,体现了中国古代政治制度的特点及其管理水平。阅读下列材料,回答问题。

材料一 阳嘉元年(东汉顺帝年号,公元132年),尚书令左雄议改察举之制。……雄上言:“郡国孝廉,古之贡士,出则宰人,宣协风教。若其面墙(无真才实学),则无所施用。孔子曰‘四十不惑’,礼称‘强仕’。请自今孝廉年不满四十,不得察举。皆先诣公府,诸生试家法,儒有一家之学,故曰家法。文吏课笺奏,副之端门,练其虚实,以观异能,以美风俗。有不承科令者,正其罪法。若有茂才异行,自可不拘年齿。”帝从之,於是班下郡国。

——(唐)杜佑《通典》

材料二 (隋朝)明确规定九品以上地方官一律由尚书省所属吏部任免,每年由吏部进行考核。……与此同时,选举权也集中到中央。……代之以科举制。科举制的特点是通过考试选拔人才,首先设立秀才、明经等科……一律按才学标准录取……隋炀帝时增设进士科,放宽录取标准。

——樊树志《国史概要》

材料三 入仕群体中寒门子弟所占比例变化表

朝代

东晋

隋

唐

北宋

比例

4%

17.2%

24.5%

46.1%

——数据来源于何怀宏《选举社会》

科举制度被外国人称为“中国第五大发明”,但明清时八股文……它一意代圣贤立言,远离现实。科举制度在1905年废止。在科举的存废和利弊上,不同的学者观点不一。

①愚以为八股之害,甚于焚书。——顾炎武

②科举虽然不好,但是没有科举,那个时代更坏!

——《疯狂的科举》潘剑冰

材料四 ……二、所谓对其本国已往历史略有所知者,尤必附随一种对其本国已往历史之温情与敬意。三、所谓对其本国已往历史有一种温情与敬意者,至少不会对其本国已往历史抱一种偏激的虚无主义,亦至少不会感到现在我们是站在已往历史最高之顶点,而将我们自身种种罪恶与弱点,一切推诿于古人。

——摘自钱穆《国史大纲》

(1)根据材料一,概括左雄改革察举制的主要内容。结合所学知识,分析其

改制原因。(8分)

高二级历史科(文科)试题第5页(共6页)

(2)根据材料二概括隋朝选官制度的特点。(6分)

(3)

请充分利用材料三提供的信息并结合所学知识,评价科举制度(9分)

(4)根据材料四中钱穆的观点,你认为研究古代选官制度时须注意哪些原则?

(2分)

26、(12分)阅读下列材料,回答问题。

材料:

从整体上讲,中国的农耕经济经过五千余年的磨炼,得到了充分的发育,农业生产技术足以夸示世界。但是从生产力纵向的发展来考察,中国农业的黄金时代是战国至汉唐之间,不是唐末宋代以后。

——张岱年《中国文化概论》

运用所学知识,结合上述材料论述“中国农业的黄金时代是战国至汉唐之间,不是唐末宋代以后”。

(要求:紧扣评论对象,观点明确;合理引用史实,进行多角度评论;论证充分,逻辑严密,表述清楚。)

27.(15分)历史上重大改革回眸

材料

铜钱早在东周后期就已经出现,并且在后世一直得到广泛的使用,到了晚唐至宋代不但铸币数量大增,货币制度亦趋向复杂,……晚唐和宋代货币的广泛使用给国家的币源带来了压力。……宋时平均每年的铸币数量为13万至31万贯,10世纪晚期达到88万贯,到了11世纪更高达183万贯,但即便如此仍是供不应求。为了解决这一需要,政府有时限制铸币之外的用铜,或减少每贯钱的枚数,同时禁止铜币外流,并且在这一政策证明无效时,对铸币征收高达50%的出口税。政府甚至在四川、陕西等地试行铸用铁钱以在汉人与胡人之间设一道“铁幕”,但未能取得成功。金银的使用(如金沙、银锭)一度解决了铸铜不足的危机,但奇怪的是,中国人很少使用这些贵重金属货币。这时出现了一种最有趣的解决办法,即发行纸币,这就足以证明当时的货币经济是何等发达。当时政府和商人都面临着如何长途运送大量货币的问题。铜钱由于体积过于笨重而不合要求,于是各种纸币和票据应运而生。

——摘编自费正清《中国:传统与变迁》

(1)根据材料,指出宋代为解决币源压力所采取的主要措施。(6分)

(2)结合材料和所学知识,概括宋代出现纸币的背景,并指出纸币出现的意义。(9分)

高二级历史科(文科)试题第6页(共6页)

江门一中2015

—2016学年度第一学期(期中)考试

高二级历史参考答案

一.单项选择题(每小题2分,共48分)

1----5

ADBCC;

6-----10

DBBCA;

11---15

ACDCB;

16---20ABBDC;

21---24

BCAD

B试题分析:本题主要考查学生准确解读材料,最大限度获取有效信息,并作出准确认知和判断的能力。据题干材料关键信息“策士冯谖寄食于贵族孟尝君门下,为发泄心中的不满弹铗而歌”,这说明分封制强化的等级观念仍然存在;还有,从孟子“七十者可以食肉”,也从一个侧面说明贫富贵贱、等级门第依然存在,故,B.分封制强化的等级观念依然存在,符合题意。仁政思想不能全面涵盖材料信息,A项错误,排除;部分士人的境遇不能说明整个士阶层不被各诸侯国统治者重用,C项错误,排除;春秋战国时期经济的发展推动了分封制度的瓦解,故D项错误,排除。综上,故,正确答案选B。

C材料反映按照田亩多少交税,不同的年景交税不同。其实质是承认私人对土地的所有权。A是商鞅变法的影响。B是现象,D与题意无关,排除。

C

B试题分析:可知此题考查的是君主专制制度。结合所学知识,可知,许多皇帝或由于年幼庸弱,或由于当时形势和力量对比的变化,从而会有,诸如母后、外戚、宦官、权臣、地方割据势力等的专权,导致皇帝权力萎缩,本质上还是君权至上的而导致的后果。因君权至上,皇帝或年幼或庸弱,才给了其他人机会,同时,他们打着护卫“皇帝”的旗号,本质上看,还是君权至上的观念仍然没有改变。综上分析,故,本题正确答案选B。其余ACD三项均不正确。

B

C试题分析:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。而通过材料并结合所学知识不难发现,宗法制度是退出了政坛,但是宗法思想一直并没有退出政坛,不能选A。贵贱有序的“出身和门第”观念是儒学的一个重要观点,而魏晋时期则愈加强调官吏的“出身和门第””则是反映了秦汉至魏晋时期的儒学的确是被用于规范君臣关系的,所以本题答案就是C。

13.D试题分析:根据材料“东汉光武帝时...到章帝时,实行盐铁专卖政策,和帝时又...纵民煮铁,如税县官,如故事,重新恢复了征税制直至汉末”再结合东汉的史实,不难得出,为了维护新生的政权,东汉盐铁政策以征税制为主。

考点:古代中国的经济 手工业的发展 东汉盐铁政策

14.C西晋在品官“占田荫客令”中,品官按其尊卑(即品第,由第一至第九品)可占田(下图),荫亲属及非亲属(即佃客和衣食客)官吏无论占田多少,所有官吏和他们的亲属,

二、非选择题:

25题18分,26题22分,27题12分,

满分52分。

25.(1)内容:被举荐者限年龄在40岁以上;察举与考试相结合,有真才实学者方可任用;对有特殊才干者,不限年龄。(4分,任答2点即可)

原因:察举制存在明显弊端,如举荐方式容易造成任人唯亲;以道德品质为主要依据,缺乏公正客观的评价标准。(4分)

(2)特点:官吏任免权和考核权收归中央;以分科考试的方式选拔官员;逐步放宽录取标准。(6分)

(3)

利:科举制通过考试的方式选拔政府官吏,打破世家大族垄断官场的局面,扩大了统治基础;使有较高文化素养的士人从政,为行政效率的提高创造了条件;有益于社会重学风尚的形成;从方式上看,通过考试择优录用促进了社会的公平公正;

(6分,任答3点即可)

弊:明清时期八股取士在四书五经内命题,形式主义严重,选拔的人才只是忠于皇帝的奴才,缺乏进取精神和创造意识。(3分)

(4)原则:尊重和敬畏历史;对古代选官制度做出客观公正的评价。(2分)

26.

观点:中国农业的黄金时代是战国至汉唐之间,不是唐末宋代以后(1分)

论述:从生产力纵向的发展来考察,中国农业的黄金时代是战国至汉唐之间,这一时期:春秋战国时期,铁器,农具和牛耕普遍使用,尤其汉朝以后,铁犁牛耕成为我国传统农业的主要耕作方式(2分);垄作法等耕作技术不断进步;修建了都江堰等大量灌溉工程;(2分)发明了翻车等灌溉工具等,这些都大大提高了生产力水平,从而造就了中国农业的黄金时代(2分)。唐末宋代以后,中国的农耕技术并无明显的突破,农业生产总产量的增长,不是通过科学技术的提高,而主要依靠扩大山区及周边地区的耕地面积,引进高产农作物如玉米、番薯等,扩大劳动量的投入。(3分)

综上所述,从生产力纵向的发展来考察,无论是生产工具,还是农业技术、灌溉工程与工具,中国农业的黄金时代是战国至汉唐之间,不是唐末宋代以后。(2分)

27.(15分)(1)措施:限制铸币之外的用铜;减少每贯钱的枚数;禁止铜币外流;对铸币征收高额出口税;试行铸用铁钱;使用金银(如金沙、银锭);发行纸币和票据。(6分,答对3点即可)

(2)背景:宋代出现币源危机;政府为解决危机所采取措施的乏力;铜钱笨重不利于长途运输;商品经济和货币经济的发达。(6分,答对3点即可)

意义:一定程度上缓解了币源压力;便于交易、运输,促进了商品经济的繁荣;对后世纸币的发行与运用影响深远。(3分,答对1点2分,答对2点3分)

同课章节目录