2015-2016学年度[语文版]七年级语文(上)古文二则《蔡勉旃坚还亡友财》《戴震难师》课件(50张PPT)

文档属性

| 名称 | 2015-2016学年度[语文版]七年级语文(上)古文二则《蔡勉旃坚还亡友财》《戴震难师》课件(50张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 语文版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-08-17 13:08:35 | ||

图片预览

文档简介

课件50张PPT。蔡勉旃坚还亡友财

——徐珂古文二则教学目标 1、知识与技能:借助课文的注释理解课文的内容;讲述课文的内容 2、过程与方法:读读讲讲,让学生上台讲解,引导学生疏通课文 3、情感、态度、价值观:讲述,训练口语表达能力;教育学生重诺守信,养成诚信的良好的品质;启发学生在学习中勤思好学,大胆质疑 《蔡勉旃坚还亡友财》是语文版七年级上册28课《古文二则》中的一则古文。这篇文言选文,篇幅短小,文意易懂,而简短的文字下蕴藏的却是一种巨大的人格力量,这种力量恰恰是当今社会所需要所呼唤所倡导的。充分挖掘文中蔡勉旃具备的人格魅力,可以使学生受到心灵的震荡,进而完成一次精神的洗礼,一次思想的升华。因此,学习本文,不仅要让学生掌握必要的文言文知识,更重要的在于它在情感、态度、价值观等维度的培养目标的实现。教材说明

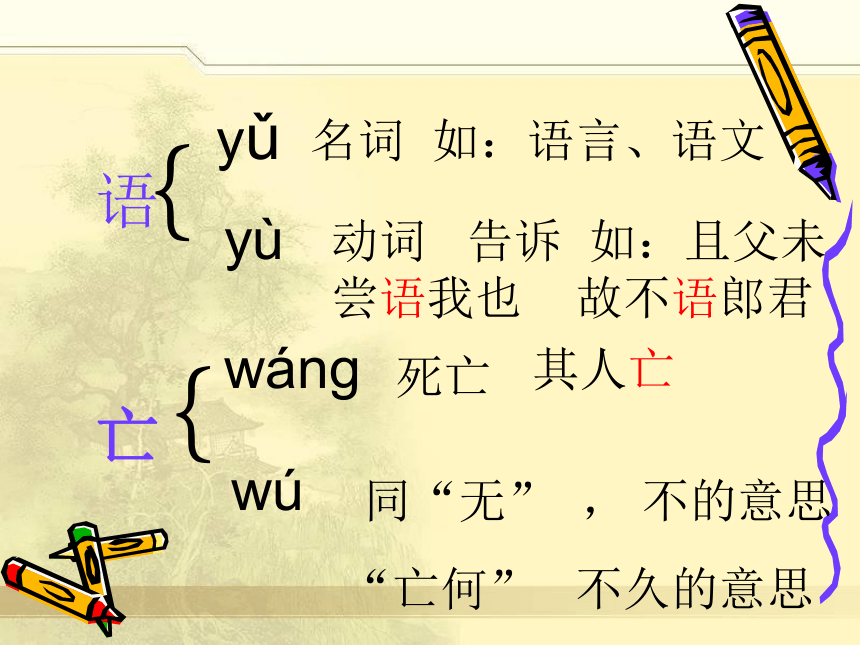

本文选自《清稗(bài)类钞?敬信》。《清稗类钞》是一套笔记集,总共四十八册,分时令、地理、外交、风俗、工艺、文学等九十二类,约一万三千五百余条。采录数百种清人笔记,并参考报章记载而成。徐珂(kē) 字仲可,原名昌,近代人,浙江杭州人。好学不倦,勤于笔记,著述甚多。 在现今社会,借贷巨款,即使是再要好的朋友,都会签合同或立字据以防不测,但是在我国古代,就有一个叫蔡勉旃的人,他的一个好朋友寄放了千两白银在他那,却没有立下任何的字据,这是怎么一回事呢?下面我们来了解一下这个故事《蔡勉旃坚还亡友财》。注意字音和节奏听示范朗读朗读课文 yǔ名词 如:语言、语文yù动词 告诉 如:且父未尝语我也 故不语郎君亡{wáng 同“无” , 不的意思

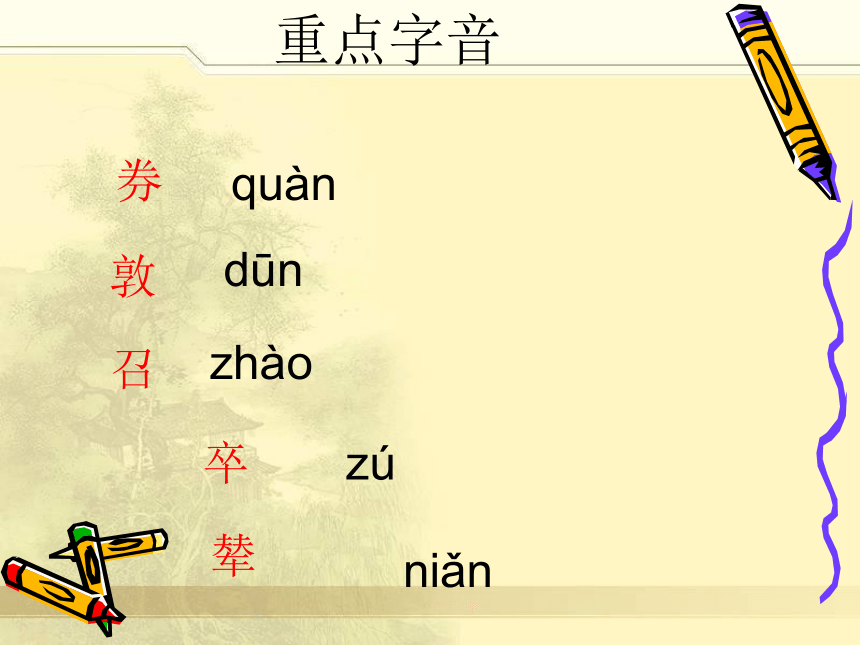

“亡何” 不久的意思wú死亡其人亡语{重点字音券

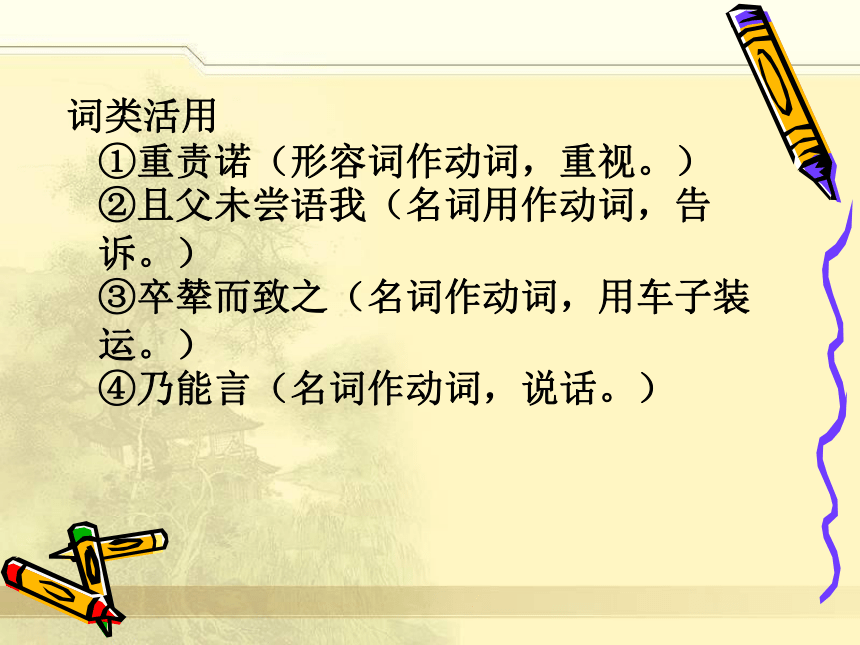

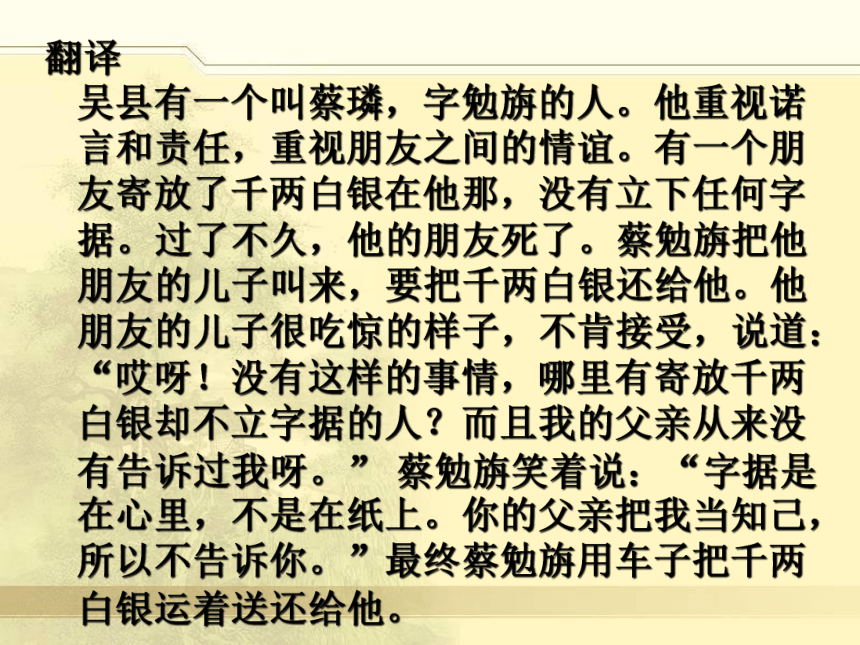

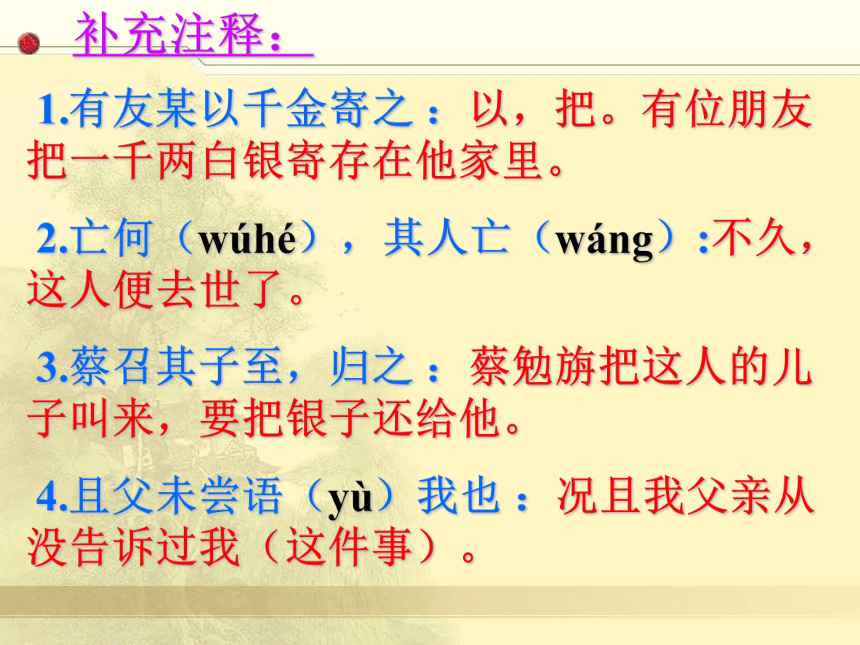

quàndūnzúniǎn敦卒辇召zhào词类活用? ①重责诺(形容词作动词,重视。)? ②且父未尝语我(名词用作动词,告诉。)? ③卒辇而致之(名词作动词,用车子装运。)? ④乃能言(名词作动词,说话。)翻译请以小组为单位借助课下注释及工具书试着翻译全文,如果有什么疑问,可现在小组内解决,如解决不了,一会儿全班交流。翻译?? 吴县有一个叫蔡璘,字勉旃的人。他重视诺言和责任,重视朋友之间的情谊。有一个朋友寄放了千两白银在他那,没有立下任何字据。过了不久,他的朋友死了。蔡勉旃把他朋友的儿子叫来,要把千两白银还给他。他朋友的儿子很吃惊的样子,不肯接受,说道:“哎呀!没有这样的事情,哪里有寄放千两白银却不立字据的人?而且我的父亲从来没有告诉过我呀。”?蔡勉旃笑着说:“字据是在心里,不是在纸上。你的父亲把我当知己,所以不告诉你。”最终蔡勉旃用车子把千两白银运着送还给他。?? 1.有友某以千金寄之 :以,把。有位朋友把一千两白银寄存在他家里。

2.亡何(wúhé),其人亡(wáng):不久,这人便去世了。

3.蔡召其子至,归之 :蔡勉旃把这人的儿子叫来,要把银子还给他。

4.且父未尝语(yù)我也 :况且我父亲从没告诉过我(这件事)。补充注释:内容探究1.蔡勉旃为人“重诺责,敦风义”,课文是怎样表现他这一品质的?? 蔡勉旃为人“重诺责,敦风义”,课文是用他坚持把亡友寄放在他这里的一千两白银还给亡友之子的事例表现出来的。寄放而不索凭证,说明了亡友生前对蔡勉旃的信任,坚持把一千两白银还给亡友之子,说明了蔡勉旃的“重诺责、敦风义。”亡友之子“愕然不受”,认为“寄千金而无券”是不可想像的,更突出了蔡勉旃品质高尚。2.《蔡勉旃坚还亡友财》一文中,“券在心,不在纸”是什么意思?你赞成不赞成“以千金寄之,不立券”这种做法?说说理由。? 甲生:“券在心,不在纸”是说信守诺言重在内心和行动,而不在口头上或纸上。诚心守诺言就会表现在行为上,不诚心就是写在纸上捏在手里也无用。乙生:我赞成这种做法。作为真正的知己当然应以信任为基础,多少人对朋友以性命相托。何况只是“寄人千金”,试想,如果缺乏信任,互相防范,彼此猜忌,这样的朋友还是朋友吗?? 丙生:我不赞成这种做法。我们对朋友应予以信任,但这种信任应有一个度。俗话说:“画虎画皮难画骨,知人知面不知心。”即使是生死相交的朋友,时过境迁,也难免会发生变化。为了金钱夫妻反目、父子成仇的事例还少吗?? 丁生:我赞成丙的观点。在当代法制社会,还是“立券”为好,以免产生纠纷,凭据在手也可避免邪念的产生。3.文章从哪两个方面表现了友人对蔡勉旃的绝对信任?

一是“寄千金,不立券”,二是没有告诉自己的儿子。 4.蔡勉旃如果贪了友人银子,友人的儿子会不会知道?为什么?

?不会。因为友人“寄千金”,没有立券;同时友人已死,并且生前并没有告诉自己的儿子。

5.文章题目是“蔡勉旃坚还亡友财”,哪里体现了“坚”字?? 蔡勉旃在友人死后,召他儿子来取白银,友人之子“愕然不受”,但蔡勉旃仍“卒辇而致之”。?6.蔡勉旃召友人之子,准备将银子还给他时,友人之子“愕然不受”。这表现了友人之子什么样的心理?这对表现蔡勉旃有何作用?

表现了友人儿子惊愕、不相信的心理,这从侧面反映了蔡勉旃品德的高尚

7.?通过这个故事,你懂得了什么样的道理?

(主题)“诚信为做人之根本”。

关于诚信?名言 与朋友交友,言而有信。?-——《论语·学而》? 有诚故信,无私故威。?——(宋)张载? 至诚则金石开。?——恽代英? 肯说真话,敢驳假话,不说谎话。?——陶行知?

信用如镜,一有裂痕,难以复原。?——(瑞士)亚美路? 仁慈和诚实,不仅提高了人的品格,也升高了国家的国格。?——(美)华盛顿?

谚语:人而无信,不知其可。?②许人一物,千金不移。?③大丈夫,一言九鼎。?④人无信不立。? 作业:

1、你能搜集有关诚信的成语、名言警句或小故事吗?

2、把蔡勉旃的故事讲给你的爸爸妈妈听。 戴 震 难 师 [清]段玉裁

学习目标 1、培养阅读文言文的能力,通过反复诵读理解文章的重要内容,体会用精练的语言表现人物性格。? 2、让学生学会整理、积累语言材料。? 3、感悟大胆质疑的精神。作者简介段玉裁(1735——1815),字若膺(yīng,号懋(mào)堂,江苏金坛人。清代语言文字学家、经学家。早年跟随戴震研读经文朴学,成为乾嘉学派的重要学者。代表作为《〈说文解字〉注》。走进戴震戴震(1724—1777),字东原,安徽休宁人。清代思想家、语言文字学家。他身处康乾盛世,学识渊博。但他幼时家贫,其父母靠“商贾东西行营于市”,贩布“以就口食”。他十岁时才会说话,但他能“过目成诵”,学习知识喜欢追根就底,敢于怀疑、批判传统的经典。 走进朱熹 朱熹(1130.9.15—1200.4.23),字元晦,谥号“徽国公”,南宋徽州府婺源县(今江西省婺源)人。 南宋著名的理学家、思想家、哲学家、教育家、诗人,世称“朱子”,是孔子、孟子以来最杰出的弘扬儒学的大师。代表作品《四书章句集注》《楚辞集注》,词结有《晦庵词》。

孟子曾经说过:“尽信书,则不如无书。”可见一个人要想不断地提高自己的知识水平,不但要爱读书,读好书,还要善于读书,敢于质疑,只有这样,才能辨伪去妄,才能有所发现和创新。我国清代的戴震就是不迷信书上已有的定论,敢于向权威挑战,成为了著名的思想家、学者。今天,我们一起来看看幼时的戴震读书塾时是如何难倒老师的。正音标

难师:nàn

蕴蓄:yùn xù

为:wéi

几何:jǐ

几二千年:jī

日数:shǔ戴震难师[清]段玉裁

先生/是年/乃能言,盖/聪明蕴蓄者/久矣。就傅读书,过目成诵,日数千言不肯休。授《大学章句》,至“右经一章”以下,问塾师:“此何以知/为孔子之言/而曾子述之?又何以知/为曾子之意/而门人记之?”师应之曰:“此朱文公/所说。”即问:“朱文公何时人?”曰:“宋朝人。”“孔子、曾子何时人?”曰:“周朝人。”“周朝、宋朝相去/几何时矣?”曰:“几/二千年矣。”“然则/朱文公/何以知然?”师无以应,曰:“此非/常儿也。”

疑难字词 先生:老师,这里指戴震。 是年:这里指1733年,这年戴震十岁。 乃:才。 能言:说话。 盖:这里指推测。 蕴蓄:蕴藏,积蓄。 就傅:跟随老师。 言:字。 塾:私塾,指自家内设的学校。

何以:以何,凭什么。 述:记述。 门人:学生。 应:回答。 相去:相隔。去,距离。 几何:多少。 几:差不多。 然则:既然这样,那么… 无以:没有什么可以拿来… 此非常儿也:这不是一个平常的孩子。文言字词积累多义词:

乃能言:说话

言

千言:字

几何:多少

几

几二千年:差不多古今异义:

古义:多少

几何

今义:图形

古义:不寻常

非常

今义:很

译文 先生10岁的时候才会说话,大概是聪明蕴蓄得太久的缘故吧,跟随老师读书,看一遍就能背下来,每天背几千字不肯停下来,老师教《大学章句》至《右静一章》以后。(戴震)问老师:“这凭什么知道是孔子的话,而由曾子记述?又怎么知道是曾子的意思,而是学生记下来的呢?”老师回答他说:“这是朱文公说的。”(他)马上问:“朱文公是什么时候的人。”(老师)回答他说:“宋朝人。”(戴震问老师):“曾子,孔子是什么时候的人。”(老师)说:“周朝人。”“周朝和宋朝相隔多少年。”(老师)说:“差不多两千年了。”(戴震问老师):“既然这样朱文公怎么知道这些?”老师无法回答,说:“这不是一个寻常的孩子啊。” 分角色朗读要求

小组讨论角色和朗读方法,推举三人分角色朗读,其中一人旁白;

要求仔细揣摩角色特点,有感情有节奏地朗读。人物形象分析(一)

读了这篇文章,你认为少年戴震有哪些良好的学习习惯?

勤学好问,善于思考,敢于质疑

文章用什么描写方法来突出少年戴震的这些特点的?

语言描写

侧面描写人物形象分析(二)

你对这位老师有何评价?

这位老师实事求是,对戴震予以高度评价,是位好老师。

戴震的性格特点 略写:“是年能言”,却聪明过人( )

欲扬先抑详写:五问塾师 敢于质疑、善于质疑同学们,今天我们学了这篇课文用对话的形式,向我们讲述了戴震大胆质疑的故事。人类的文明进程离不开大胆的质疑与创新。数学家祖冲之敢于怀疑前人的陈腐学说,推翻错误结论,作出了计算圆周率、制定《大明历》等杰出贡献。因此,我们在学习中就要有戴震这种质疑的精神。凡是都要问一个为什么,避免盲目,培养独立思考的能力。? 主旨探究

从戴震难师这个小故事中,你悟出什么道理?

要勤于思考,勇于质疑,才能真正学到知识。

关于质疑的名言

尽信书,则不如无书。——孟子

怀疑来自过分认真。无所用心的人从不怀疑,但也没有信仰。——周国平

前辈谓学贵有疑,小疑则小进,大疑则大进。——明人陈献章

不怀疑不能见真理。——李四光

吾爱吾师,吾更爱真理——亚里士多德如何正确看待“戴震难师”所提的问题

这篇短文写了戴震读私塾时向老师提出疑问,难住老师的故事。一般来说,后人是不可能知道前人发生的事情的。戴震以此为出发点,来问老师:“然则朱文公何以知然?”对于一个尚处于启蒙时期的儿童来说,这是难能可贵的。所以老师也称他为“非常儿”。但如果以我们今天的观点来看,朱文公完全可以了解两千多年前的事情,但这是为幼儿的戴震所不能了解的,所以,我们学习本文,重在学习戴震的质疑问难的精神,从而培养独立思考的能力。课堂检测一、解释下列加点的字词:

1、先生是年乃能言

2、盖聪明蕴蓄者久矣

3、几二千年

4、此非常儿也。

二、翻译下列句子:

1、日数千言不肯休。

2、周朝、宋朝相去几何 时矣?

3、然则朱文公何以知然。

课后作业

熟读并背诵全文。

收集关于质疑的名言。再见!

——徐珂古文二则教学目标 1、知识与技能:借助课文的注释理解课文的内容;讲述课文的内容 2、过程与方法:读读讲讲,让学生上台讲解,引导学生疏通课文 3、情感、态度、价值观:讲述,训练口语表达能力;教育学生重诺守信,养成诚信的良好的品质;启发学生在学习中勤思好学,大胆质疑 《蔡勉旃坚还亡友财》是语文版七年级上册28课《古文二则》中的一则古文。这篇文言选文,篇幅短小,文意易懂,而简短的文字下蕴藏的却是一种巨大的人格力量,这种力量恰恰是当今社会所需要所呼唤所倡导的。充分挖掘文中蔡勉旃具备的人格魅力,可以使学生受到心灵的震荡,进而完成一次精神的洗礼,一次思想的升华。因此,学习本文,不仅要让学生掌握必要的文言文知识,更重要的在于它在情感、态度、价值观等维度的培养目标的实现。教材说明

本文选自《清稗(bài)类钞?敬信》。《清稗类钞》是一套笔记集,总共四十八册,分时令、地理、外交、风俗、工艺、文学等九十二类,约一万三千五百余条。采录数百种清人笔记,并参考报章记载而成。徐珂(kē) 字仲可,原名昌,近代人,浙江杭州人。好学不倦,勤于笔记,著述甚多。 在现今社会,借贷巨款,即使是再要好的朋友,都会签合同或立字据以防不测,但是在我国古代,就有一个叫蔡勉旃的人,他的一个好朋友寄放了千两白银在他那,却没有立下任何的字据,这是怎么一回事呢?下面我们来了解一下这个故事《蔡勉旃坚还亡友财》。注意字音和节奏听示范朗读朗读课文 yǔ名词 如:语言、语文yù动词 告诉 如:且父未尝语我也 故不语郎君亡{wáng 同“无” , 不的意思

“亡何” 不久的意思wú死亡其人亡语{重点字音券

quàndūnzúniǎn敦卒辇召zhào词类活用? ①重责诺(形容词作动词,重视。)? ②且父未尝语我(名词用作动词,告诉。)? ③卒辇而致之(名词作动词,用车子装运。)? ④乃能言(名词作动词,说话。)翻译请以小组为单位借助课下注释及工具书试着翻译全文,如果有什么疑问,可现在小组内解决,如解决不了,一会儿全班交流。翻译?? 吴县有一个叫蔡璘,字勉旃的人。他重视诺言和责任,重视朋友之间的情谊。有一个朋友寄放了千两白银在他那,没有立下任何字据。过了不久,他的朋友死了。蔡勉旃把他朋友的儿子叫来,要把千两白银还给他。他朋友的儿子很吃惊的样子,不肯接受,说道:“哎呀!没有这样的事情,哪里有寄放千两白银却不立字据的人?而且我的父亲从来没有告诉过我呀。”?蔡勉旃笑着说:“字据是在心里,不是在纸上。你的父亲把我当知己,所以不告诉你。”最终蔡勉旃用车子把千两白银运着送还给他。?? 1.有友某以千金寄之 :以,把。有位朋友把一千两白银寄存在他家里。

2.亡何(wúhé),其人亡(wáng):不久,这人便去世了。

3.蔡召其子至,归之 :蔡勉旃把这人的儿子叫来,要把银子还给他。

4.且父未尝语(yù)我也 :况且我父亲从没告诉过我(这件事)。补充注释:内容探究1.蔡勉旃为人“重诺责,敦风义”,课文是怎样表现他这一品质的?? 蔡勉旃为人“重诺责,敦风义”,课文是用他坚持把亡友寄放在他这里的一千两白银还给亡友之子的事例表现出来的。寄放而不索凭证,说明了亡友生前对蔡勉旃的信任,坚持把一千两白银还给亡友之子,说明了蔡勉旃的“重诺责、敦风义。”亡友之子“愕然不受”,认为“寄千金而无券”是不可想像的,更突出了蔡勉旃品质高尚。2.《蔡勉旃坚还亡友财》一文中,“券在心,不在纸”是什么意思?你赞成不赞成“以千金寄之,不立券”这种做法?说说理由。? 甲生:“券在心,不在纸”是说信守诺言重在内心和行动,而不在口头上或纸上。诚心守诺言就会表现在行为上,不诚心就是写在纸上捏在手里也无用。乙生:我赞成这种做法。作为真正的知己当然应以信任为基础,多少人对朋友以性命相托。何况只是“寄人千金”,试想,如果缺乏信任,互相防范,彼此猜忌,这样的朋友还是朋友吗?? 丙生:我不赞成这种做法。我们对朋友应予以信任,但这种信任应有一个度。俗话说:“画虎画皮难画骨,知人知面不知心。”即使是生死相交的朋友,时过境迁,也难免会发生变化。为了金钱夫妻反目、父子成仇的事例还少吗?? 丁生:我赞成丙的观点。在当代法制社会,还是“立券”为好,以免产生纠纷,凭据在手也可避免邪念的产生。3.文章从哪两个方面表现了友人对蔡勉旃的绝对信任?

一是“寄千金,不立券”,二是没有告诉自己的儿子。 4.蔡勉旃如果贪了友人银子,友人的儿子会不会知道?为什么?

?不会。因为友人“寄千金”,没有立券;同时友人已死,并且生前并没有告诉自己的儿子。

5.文章题目是“蔡勉旃坚还亡友财”,哪里体现了“坚”字?? 蔡勉旃在友人死后,召他儿子来取白银,友人之子“愕然不受”,但蔡勉旃仍“卒辇而致之”。?6.蔡勉旃召友人之子,准备将银子还给他时,友人之子“愕然不受”。这表现了友人之子什么样的心理?这对表现蔡勉旃有何作用?

表现了友人儿子惊愕、不相信的心理,这从侧面反映了蔡勉旃品德的高尚

7.?通过这个故事,你懂得了什么样的道理?

(主题)“诚信为做人之根本”。

关于诚信?名言 与朋友交友,言而有信。?-——《论语·学而》? 有诚故信,无私故威。?——(宋)张载? 至诚则金石开。?——恽代英? 肯说真话,敢驳假话,不说谎话。?——陶行知?

信用如镜,一有裂痕,难以复原。?——(瑞士)亚美路? 仁慈和诚实,不仅提高了人的品格,也升高了国家的国格。?——(美)华盛顿?

谚语:人而无信,不知其可。?②许人一物,千金不移。?③大丈夫,一言九鼎。?④人无信不立。? 作业:

1、你能搜集有关诚信的成语、名言警句或小故事吗?

2、把蔡勉旃的故事讲给你的爸爸妈妈听。 戴 震 难 师 [清]段玉裁

学习目标 1、培养阅读文言文的能力,通过反复诵读理解文章的重要内容,体会用精练的语言表现人物性格。? 2、让学生学会整理、积累语言材料。? 3、感悟大胆质疑的精神。作者简介段玉裁(1735——1815),字若膺(yīng,号懋(mào)堂,江苏金坛人。清代语言文字学家、经学家。早年跟随戴震研读经文朴学,成为乾嘉学派的重要学者。代表作为《〈说文解字〉注》。走进戴震戴震(1724—1777),字东原,安徽休宁人。清代思想家、语言文字学家。他身处康乾盛世,学识渊博。但他幼时家贫,其父母靠“商贾东西行营于市”,贩布“以就口食”。他十岁时才会说话,但他能“过目成诵”,学习知识喜欢追根就底,敢于怀疑、批判传统的经典。 走进朱熹 朱熹(1130.9.15—1200.4.23),字元晦,谥号“徽国公”,南宋徽州府婺源县(今江西省婺源)人。 南宋著名的理学家、思想家、哲学家、教育家、诗人,世称“朱子”,是孔子、孟子以来最杰出的弘扬儒学的大师。代表作品《四书章句集注》《楚辞集注》,词结有《晦庵词》。

孟子曾经说过:“尽信书,则不如无书。”可见一个人要想不断地提高自己的知识水平,不但要爱读书,读好书,还要善于读书,敢于质疑,只有这样,才能辨伪去妄,才能有所发现和创新。我国清代的戴震就是不迷信书上已有的定论,敢于向权威挑战,成为了著名的思想家、学者。今天,我们一起来看看幼时的戴震读书塾时是如何难倒老师的。正音标

难师:nàn

蕴蓄:yùn xù

为:wéi

几何:jǐ

几二千年:jī

日数:shǔ戴震难师[清]段玉裁

先生/是年/乃能言,盖/聪明蕴蓄者/久矣。就傅读书,过目成诵,日数千言不肯休。授《大学章句》,至“右经一章”以下,问塾师:“此何以知/为孔子之言/而曾子述之?又何以知/为曾子之意/而门人记之?”师应之曰:“此朱文公/所说。”即问:“朱文公何时人?”曰:“宋朝人。”“孔子、曾子何时人?”曰:“周朝人。”“周朝、宋朝相去/几何时矣?”曰:“几/二千年矣。”“然则/朱文公/何以知然?”师无以应,曰:“此非/常儿也。”

疑难字词 先生:老师,这里指戴震。 是年:这里指1733年,这年戴震十岁。 乃:才。 能言:说话。 盖:这里指推测。 蕴蓄:蕴藏,积蓄。 就傅:跟随老师。 言:字。 塾:私塾,指自家内设的学校。

何以:以何,凭什么。 述:记述。 门人:学生。 应:回答。 相去:相隔。去,距离。 几何:多少。 几:差不多。 然则:既然这样,那么… 无以:没有什么可以拿来… 此非常儿也:这不是一个平常的孩子。文言字词积累多义词:

乃能言:说话

言

千言:字

几何:多少

几

几二千年:差不多古今异义:

古义:多少

几何

今义:图形

古义:不寻常

非常

今义:很

译文 先生10岁的时候才会说话,大概是聪明蕴蓄得太久的缘故吧,跟随老师读书,看一遍就能背下来,每天背几千字不肯停下来,老师教《大学章句》至《右静一章》以后。(戴震)问老师:“这凭什么知道是孔子的话,而由曾子记述?又怎么知道是曾子的意思,而是学生记下来的呢?”老师回答他说:“这是朱文公说的。”(他)马上问:“朱文公是什么时候的人。”(老师)回答他说:“宋朝人。”(戴震问老师):“曾子,孔子是什么时候的人。”(老师)说:“周朝人。”“周朝和宋朝相隔多少年。”(老师)说:“差不多两千年了。”(戴震问老师):“既然这样朱文公怎么知道这些?”老师无法回答,说:“这不是一个寻常的孩子啊。” 分角色朗读要求

小组讨论角色和朗读方法,推举三人分角色朗读,其中一人旁白;

要求仔细揣摩角色特点,有感情有节奏地朗读。人物形象分析(一)

读了这篇文章,你认为少年戴震有哪些良好的学习习惯?

勤学好问,善于思考,敢于质疑

文章用什么描写方法来突出少年戴震的这些特点的?

语言描写

侧面描写人物形象分析(二)

你对这位老师有何评价?

这位老师实事求是,对戴震予以高度评价,是位好老师。

戴震的性格特点 略写:“是年能言”,却聪明过人( )

欲扬先抑详写:五问塾师 敢于质疑、善于质疑同学们,今天我们学了这篇课文用对话的形式,向我们讲述了戴震大胆质疑的故事。人类的文明进程离不开大胆的质疑与创新。数学家祖冲之敢于怀疑前人的陈腐学说,推翻错误结论,作出了计算圆周率、制定《大明历》等杰出贡献。因此,我们在学习中就要有戴震这种质疑的精神。凡是都要问一个为什么,避免盲目,培养独立思考的能力。? 主旨探究

从戴震难师这个小故事中,你悟出什么道理?

要勤于思考,勇于质疑,才能真正学到知识。

关于质疑的名言

尽信书,则不如无书。——孟子

怀疑来自过分认真。无所用心的人从不怀疑,但也没有信仰。——周国平

前辈谓学贵有疑,小疑则小进,大疑则大进。——明人陈献章

不怀疑不能见真理。——李四光

吾爱吾师,吾更爱真理——亚里士多德如何正确看待“戴震难师”所提的问题

这篇短文写了戴震读私塾时向老师提出疑问,难住老师的故事。一般来说,后人是不可能知道前人发生的事情的。戴震以此为出发点,来问老师:“然则朱文公何以知然?”对于一个尚处于启蒙时期的儿童来说,这是难能可贵的。所以老师也称他为“非常儿”。但如果以我们今天的观点来看,朱文公完全可以了解两千多年前的事情,但这是为幼儿的戴震所不能了解的,所以,我们学习本文,重在学习戴震的质疑问难的精神,从而培养独立思考的能力。课堂检测一、解释下列加点的字词:

1、先生是年乃能言

2、盖聪明蕴蓄者久矣

3、几二千年

4、此非常儿也。

二、翻译下列句子:

1、日数千言不肯休。

2、周朝、宋朝相去几何 时矣?

3、然则朱文公何以知然。

课后作业

熟读并背诵全文。

收集关于质疑的名言。再见!