数学三年级上北师大版5.1什么是周长 教案

文档属性

| 名称 | 数学三年级上北师大版5.1什么是周长 教案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2016-08-16 19:55:47 | ||

图片预览

文档简介

教学内容:北师大小学数学三年级上册第五单元第一课《什么是周长》

一、教材分析

1.教学主要内容

《什么是周长》是新世纪小学数学三年级上册第五单元《周长》的第一节课,是新课标教材中"空间与图形"领域中有关"图形与测量"的内容。本节课是在学生认识了三角形、平行四边形、长方形、正方形等平面图形基础上展开的,这是学习平面图形周长计算的基础。因此,使学生掌握好这部分内容非常重要。

本节主要教学内容是:通过描一描、量一量、摸一摸等实践活动,让学生自己体验"边线、一周"这些词,初步感知周长的含义。计划一课时进行教学。本课的教学重点、难点是结合具体实物,通过观察、亲身体验等活动,让学生在具体情境中理解周长的含义。

二、学生分析

1.学生已有知识基础:认识了三角形、平行四边形、长方形、正方形等平面图

形,并且已经掌握了这些平面图形的基本特征。

2.学生已有生活经验和学习该内容的经验:学生在生活中能用“边线、一周”

等词进行表达和交流。

3.学生学习该内容可能的困难:对周长意义中“一周”“长度”的理解。

4.学生学习的兴趣、学习方式和学法分析:根据教学内容以及本班学生实际,

我在教学中注意创设情境,用观察演示和动手操作实践相结合的教学方法让

学生在操作实践、自主探究、合作交流的学习过程中建构新知。

三、教学目标:

知识与技能:

1、结合具体事物或图形,通过观察、操作等活动,认识周长;

2、能测量并计算三角形、长方形、梯形等图形的周长。

过程与方法:

1、让学生结合具体事物或图形,在观察、描一描

、摸一摸等操作活动中进行独立思考,并与同伴进行交流的过程中认识周长;

2、结合具体情境,小组同学通过观察、度量、计算等活动,探索三角形、长方形、梯形等图形的周长。

3、能结合具体情境,感知周长与生活的密切联系。

情感态度与价值观:

充分参与活动过程,学会观察和思考的习惯,学会自主学习、参与学习、合作学习。

教学重点:

认识理解周长的意义,会测量图形的周长。

教学难点:

建立周长的空间观念。

教学准备:树叶

软尺

毛线

直尺

自制课件

五、教学过程:

小朋友,你喜欢秋天吗?(播放美丽的秋景)秋天是一首诗,秋天是一幅画。看,天那么高,那么蓝,几朵白云在空中飘来飘去。一阵秋风吹来,一片片树叶纷纷从树上飘落下来,犹如一只只美丽的蝴蝶在翩翩起舞。瞧,老师在上班的路上也捡了一片美丽的大树叶,快看看吧!你能找出这片叶子的边线吗?伸出你的手指,比着画一画。说一说,你是从哪里开始的?又在哪里停下的?有的小朋友说,他是从叶尖处开始的,也是在叶尖处停下的。有的小朋友说,他是从叶柄处开始的,也是在叶柄处停下的。他们的起点不一样,却都描出了树叶的边线。其实,无论起点在哪儿,只要是沿着树叶的边线绕一圈,重新又回到了起点,都是树叶的边线。课外大家收集了一些飘落的树叶,自己摸一摸树叶的边线。

接下来,请同学们把数学书放到桌面上,谁知道数学书封面的边线呢?(两名同学摸),全班同学摸一下数学书封面的边线。

(教师评价:同学们善于倾听,理解力真好!)

(设计思考:上课开始,利用多媒体课件展示美丽的秋景,快速吸引了学生的注意力;给学生创造了一个轻松愉快的学习环境,并能极大的调动学生的积极性,激发学生学习数学的兴趣;并为后面的环节做铺垫。)

(二)探究新知,理解新知

1、描一描,说一说,感知树叶的周长

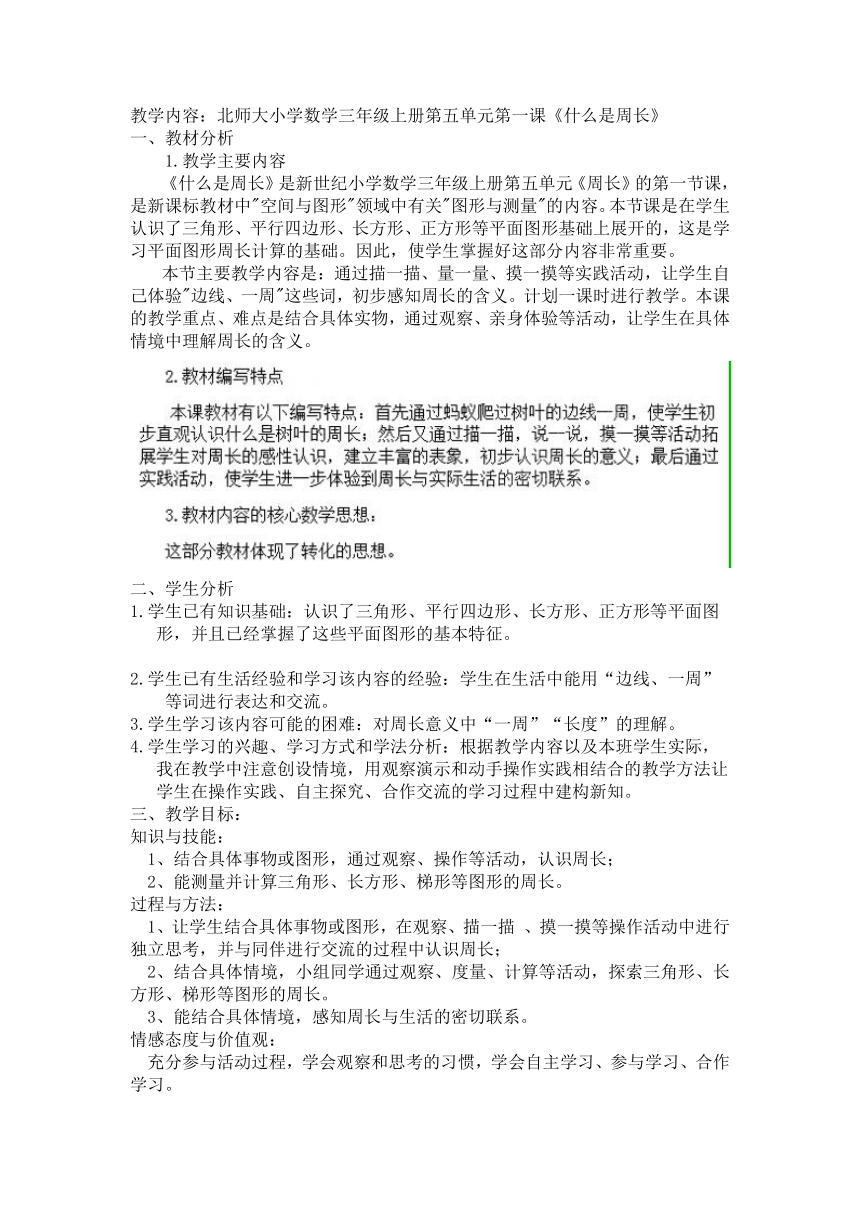

⑴描一描

师:想不想把这美丽的形状画在纸上,那我们就来描一描把它的形状画出来。要求:在数学书上用彩笔沿着树叶的边线一笔描出它的轮廓

。动笔之前,你想提醒别的小朋友注意些什么?嗯,要沿着树叶的边儿描,还要描完刚好一圈,是吗?明白了要领,开始动笔吧!

(学生独立描出树叶的一周)

⑵汇报交流

师:描完了吗?谁愿意来为大家展示你是怎么描的?请用笔指着,说清楚从哪里开始到哪里结束?

生:我是从这一点开始描,然后沿着边一直描,到这一点结束。

师:你是从起点开始又回到了起点。谁也来说一说你是怎么描的?

生:我是从树叶的尖这一点开始,沿着边描,又到这点结束。

……

师:看来,大家都是从起点出发,沿图形的边线绕一圈,最后又回到起点,这就是图形的一周。(板书:一周)

(教师小结:老师看到有的小朋友是按照顺时针的方向描的,有的小朋友是按照逆时针的方向描的,都是正确的。你们都描出了树叶的一周。)

⑶树叶的周长

师:为什么有的同学描的快,有的同学还没有描完呢?

生1:边不一样长。

生2:一周的长度不一样。(板书:长度)

师:其实,树叶一周的长度,在数学上叫做树叶的周长。

(设计思考:通过描树叶,交流,使学生初步体验“一周”是从起点开始又回到起点。)

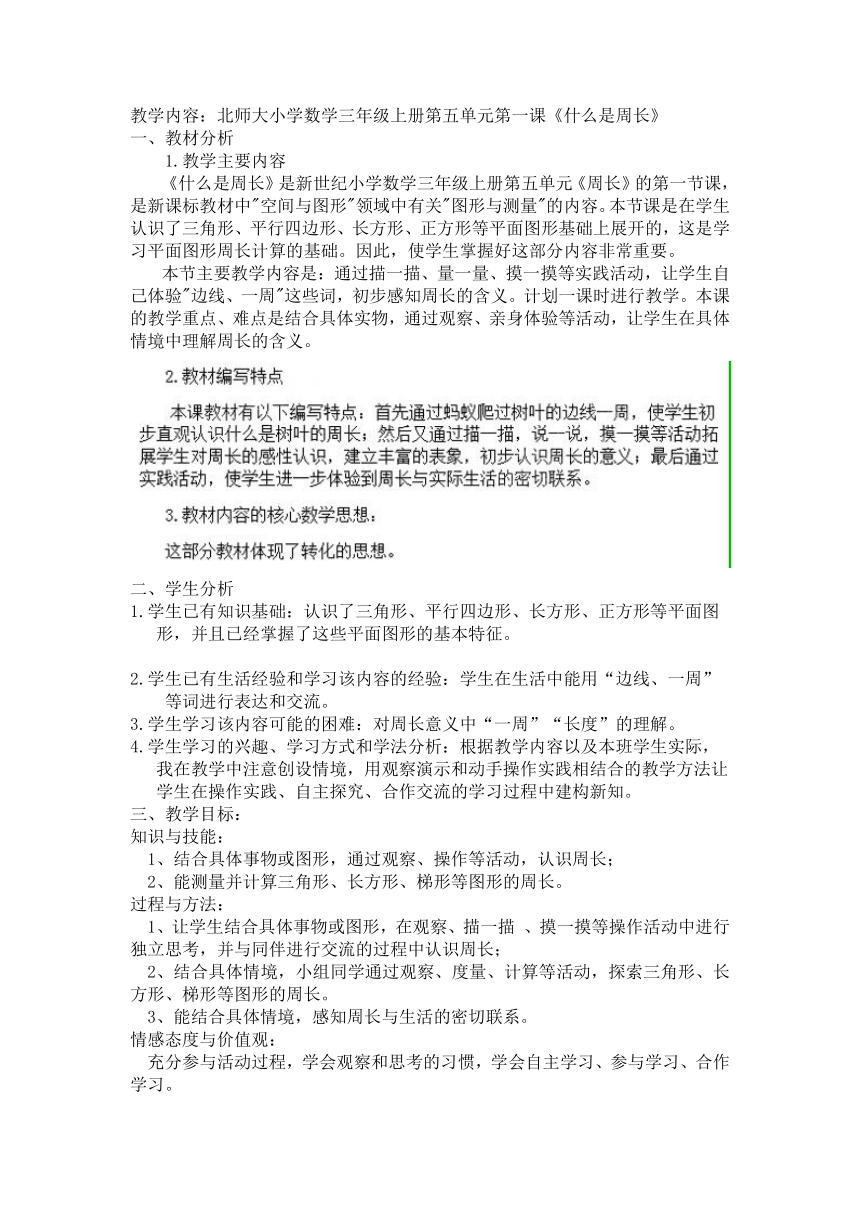

⑷做裁判

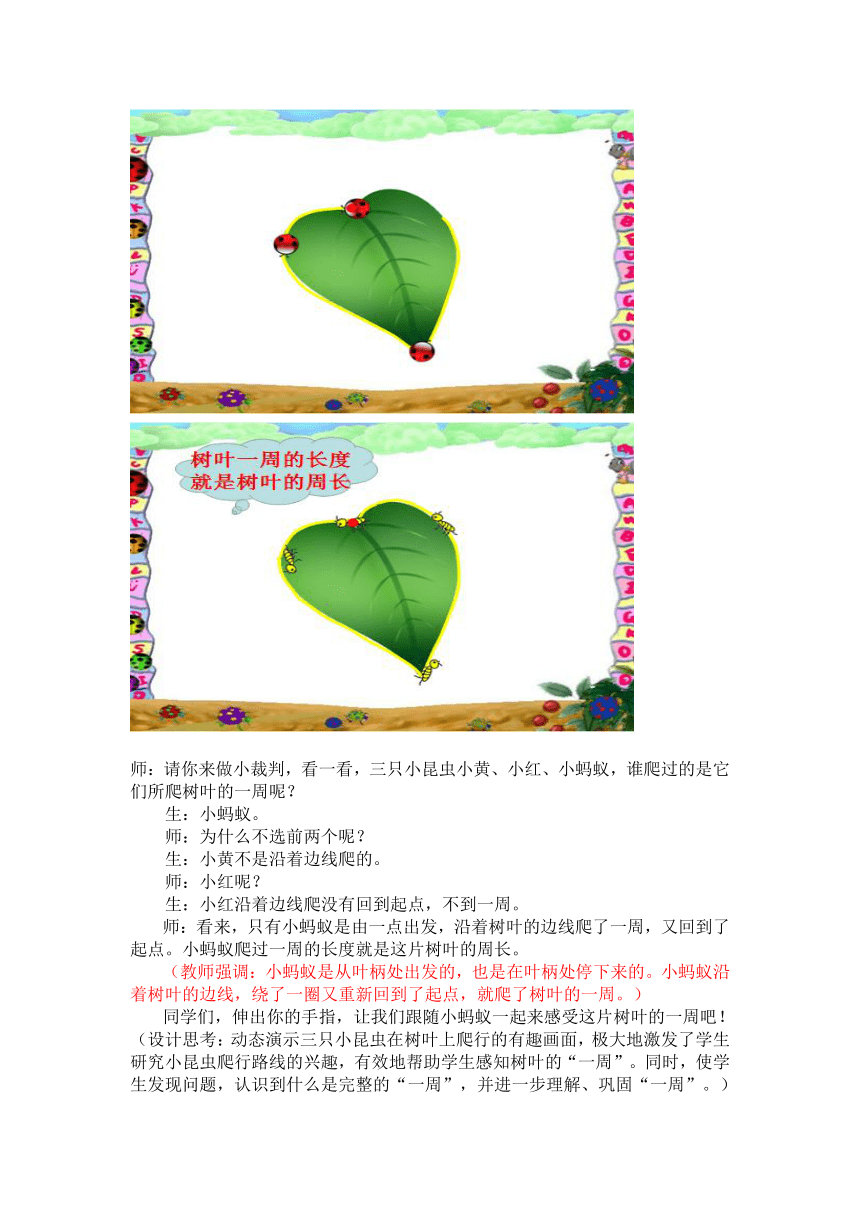

师:请你来做小裁判,看一看,三只小昆虫小黄、小红、小蚂蚁,谁爬过的是它们所爬树叶的一周呢?

生:小蚂蚁。

师:为什么不选前两个呢?

生:小黄不是沿着边线爬的。

师:小红呢?

生:小红沿着边线爬没有回到起点,不到一周。

师:看来,只有小蚂蚁是由一点出发,沿着树叶的边线爬了一周,又回到了起点。小蚂蚁爬过一周的长度就是这片树叶的周长。

(教师强调:小蚂蚁是从叶柄处出发的,也是在叶柄处停下来的。小蚂蚁沿着树叶的边线,绕了一圈又重新回到了起点,就爬了树叶的一周。)

同学们,伸出你的手指,让我们跟随小蚂蚁一起来感受这片树叶的一周吧!

(设计思考:动态演示三只小昆虫在树叶上爬行的有趣画面,极大地激发了学生研究小昆虫爬行路线的兴趣,有效地帮助学生感知树叶的“一周”。同时,使学生发现问题,认识到什么是完整的“一周”,并进一步理解、巩固“一周”。)

大家,不仅树叶的表面有一周,许许多多物体的表面都有一周,请在你的身边找一找吧!摸一摸你课桌面的一周,摸一摸你数学书封面的一周,摸一摸你文具盒表面的一周。摸一摸你橡皮表面的一周。

(设计思考:通过“描一描”、“找一找”、“摸一摸”等活动,进一步建立“一周”的表象;加深对“一周”的理解,拓宽学生的感性认识,建立丰富的表象。)

2、感知周长的概念

⑴说周长

小蚂蚁有话要告诉大家呢!它说:“我爬过一周的长度就是树叶的周长。”小朋友,你听说过“周长”吗?你认为“周长”两个字是什么意思?对,周

就是一周,长就是长度,周长就是物体表面一周的长度。因此,树叶表面一周的长度就是树叶的周长。黑板面一周的长度就是黑板面的周长。桌面一周的长度就是桌面的周长。数学书封面一周的长度就是数学书封面的周长。文具盒表面一周的长度就是文具盒表面的周长。李老师听到有个小朋友说,文具盒一周的长度就是文具盒的周长。老师这里还有许多物品,你们能找出这些物品表面的周长吗?瞧,粉笔盒有这么多个面,每个面上都有一个周长,所以一定要说清楚粉笔盒哪个面的周长。

(设计思考:从学生身边熟悉的物体开始,摸一摸、说一说各种物体表面的周长,加深理解“物体表面一周的长度就是物体表面的周长”这一含义。)

师:树叶有周长,图形有周长吗?比如说:三角形一周的长度就是三角形的

(周长),那什么是长方形的周长呢?

生:长方形一周的长度就是长方形的周长。

师:正方形的周长呢?

生:正方形一周的长度就是梯形的周长。

⑵总结

师:我们知道了这么多图形的周长,现在你能说一说什么是图形的周长吗?

生:图形一周的长度就是图形的周长。

师:自己把它读两遍停下来。

3、量一量,理解周长的意义

⑴量一量

师:通过刚才的学习,同学们认识并理解了什么是周长,现在我们就来帮助图形家族的几位朋友解决问题吧。谁的周长长?怎么解决呢?

生:量一量。

师:用什么工具比较合适呢?(软尺

和毛线)老师也想到了,课前录了两段视频请大家与大家分享一下:

师:每个同学面前有一个树叶,请你想办法量一量,算一算树叶的周长是多少厘米?

那数学书封面呢?

(学生测量)

⑶小结

师:刚才都用不同的方法测量并计算出图形的周长,但是不管用什么方法,我们都是先测量了图形的边有多长,再把几条边的长度加在一起,就是图形的周长。

(设计思考:通过学生独立探究和同桌合作学习,培养学生实践能力和合作的意识,另外,通过动手操作,实际测量,加深对图形周长的认识,多次体验,感悟周长的概念,培养学生解决问题的策略,体现学生认识的过程。)

(五)布置作业

师:就用你今天学习的周长知识去解决生活中的难题吧。作业是在方格纸上画出周长为12厘米的图形(每格边长1厘米)看哪个小画家最能画。

(设计思考:课内知识,课外延伸,及时巩固新知,使学生感受数学来源于生活,又服务于生活。)

(六)教学设计:

什么是周长

图形一周的长度就是图形的周长

化曲为直的思想

(七)教学反思

在教学设计和试讲的过程中,我体会到,本课的教学设计和其他教学设计的相同之处有:一方面是注重数学知识与日常生活的密切联系。另一方面是让学生亲历“做数学”的过程。

在教学这一课时,我力求体现新课标精神,让学生在自主、合作、探究中学习、感悟周长的实际含义。具体说有以下几个方面:

1、注重创设情境,激发学生学习兴趣

课一开始,设计摸树叶的边线来认识树叶的一周,紧接着,我就创设了“小蚂蚁沿着树叶的边线爬了一周”这样一个情境,使学生感到很新鲜.

接着我又创设了描树叶和数学书封面的边线这一活动,激发了学生的欲望;然后又让学生通过找一找、摸一摸活动,使学生把周长这个抽象的概念与生活中具体的事例联系起来,不但激发学生的学习兴趣,更加深了学生对周长的理解。

2、加强实践操作,提高学生学习热情。

这节课中,我让学生通过一连串的活动,自己感悟、获取周长的概念。通过

“

看

一看”

、“摸一摸”、

“

描一描

”

、“

找一

找”

、

“量一量”

、“比一比”等一系列活动,

提高学生学习热情。关注学生对测量的体验,由学生自主选择测量方式,并交流测量结果和体会;布置作业为:在方格纸上画出周长为12厘米的图形(每格边长1厘米),使学生将有限的时间内掌握的知识延伸到无限的课外。

一、教材分析

1.教学主要内容

《什么是周长》是新世纪小学数学三年级上册第五单元《周长》的第一节课,是新课标教材中"空间与图形"领域中有关"图形与测量"的内容。本节课是在学生认识了三角形、平行四边形、长方形、正方形等平面图形基础上展开的,这是学习平面图形周长计算的基础。因此,使学生掌握好这部分内容非常重要。

本节主要教学内容是:通过描一描、量一量、摸一摸等实践活动,让学生自己体验"边线、一周"这些词,初步感知周长的含义。计划一课时进行教学。本课的教学重点、难点是结合具体实物,通过观察、亲身体验等活动,让学生在具体情境中理解周长的含义。

二、学生分析

1.学生已有知识基础:认识了三角形、平行四边形、长方形、正方形等平面图

形,并且已经掌握了这些平面图形的基本特征。

2.学生已有生活经验和学习该内容的经验:学生在生活中能用“边线、一周”

等词进行表达和交流。

3.学生学习该内容可能的困难:对周长意义中“一周”“长度”的理解。

4.学生学习的兴趣、学习方式和学法分析:根据教学内容以及本班学生实际,

我在教学中注意创设情境,用观察演示和动手操作实践相结合的教学方法让

学生在操作实践、自主探究、合作交流的学习过程中建构新知。

三、教学目标:

知识与技能:

1、结合具体事物或图形,通过观察、操作等活动,认识周长;

2、能测量并计算三角形、长方形、梯形等图形的周长。

过程与方法:

1、让学生结合具体事物或图形,在观察、描一描

、摸一摸等操作活动中进行独立思考,并与同伴进行交流的过程中认识周长;

2、结合具体情境,小组同学通过观察、度量、计算等活动,探索三角形、长方形、梯形等图形的周长。

3、能结合具体情境,感知周长与生活的密切联系。

情感态度与价值观:

充分参与活动过程,学会观察和思考的习惯,学会自主学习、参与学习、合作学习。

教学重点:

认识理解周长的意义,会测量图形的周长。

教学难点:

建立周长的空间观念。

教学准备:树叶

软尺

毛线

直尺

自制课件

五、教学过程:

小朋友,你喜欢秋天吗?(播放美丽的秋景)秋天是一首诗,秋天是一幅画。看,天那么高,那么蓝,几朵白云在空中飘来飘去。一阵秋风吹来,一片片树叶纷纷从树上飘落下来,犹如一只只美丽的蝴蝶在翩翩起舞。瞧,老师在上班的路上也捡了一片美丽的大树叶,快看看吧!你能找出这片叶子的边线吗?伸出你的手指,比着画一画。说一说,你是从哪里开始的?又在哪里停下的?有的小朋友说,他是从叶尖处开始的,也是在叶尖处停下的。有的小朋友说,他是从叶柄处开始的,也是在叶柄处停下的。他们的起点不一样,却都描出了树叶的边线。其实,无论起点在哪儿,只要是沿着树叶的边线绕一圈,重新又回到了起点,都是树叶的边线。课外大家收集了一些飘落的树叶,自己摸一摸树叶的边线。

接下来,请同学们把数学书放到桌面上,谁知道数学书封面的边线呢?(两名同学摸),全班同学摸一下数学书封面的边线。

(教师评价:同学们善于倾听,理解力真好!)

(设计思考:上课开始,利用多媒体课件展示美丽的秋景,快速吸引了学生的注意力;给学生创造了一个轻松愉快的学习环境,并能极大的调动学生的积极性,激发学生学习数学的兴趣;并为后面的环节做铺垫。)

(二)探究新知,理解新知

1、描一描,说一说,感知树叶的周长

⑴描一描

师:想不想把这美丽的形状画在纸上,那我们就来描一描把它的形状画出来。要求:在数学书上用彩笔沿着树叶的边线一笔描出它的轮廓

。动笔之前,你想提醒别的小朋友注意些什么?嗯,要沿着树叶的边儿描,还要描完刚好一圈,是吗?明白了要领,开始动笔吧!

(学生独立描出树叶的一周)

⑵汇报交流

师:描完了吗?谁愿意来为大家展示你是怎么描的?请用笔指着,说清楚从哪里开始到哪里结束?

生:我是从这一点开始描,然后沿着边一直描,到这一点结束。

师:你是从起点开始又回到了起点。谁也来说一说你是怎么描的?

生:我是从树叶的尖这一点开始,沿着边描,又到这点结束。

……

师:看来,大家都是从起点出发,沿图形的边线绕一圈,最后又回到起点,这就是图形的一周。(板书:一周)

(教师小结:老师看到有的小朋友是按照顺时针的方向描的,有的小朋友是按照逆时针的方向描的,都是正确的。你们都描出了树叶的一周。)

⑶树叶的周长

师:为什么有的同学描的快,有的同学还没有描完呢?

生1:边不一样长。

生2:一周的长度不一样。(板书:长度)

师:其实,树叶一周的长度,在数学上叫做树叶的周长。

(设计思考:通过描树叶,交流,使学生初步体验“一周”是从起点开始又回到起点。)

⑷做裁判

师:请你来做小裁判,看一看,三只小昆虫小黄、小红、小蚂蚁,谁爬过的是它们所爬树叶的一周呢?

生:小蚂蚁。

师:为什么不选前两个呢?

生:小黄不是沿着边线爬的。

师:小红呢?

生:小红沿着边线爬没有回到起点,不到一周。

师:看来,只有小蚂蚁是由一点出发,沿着树叶的边线爬了一周,又回到了起点。小蚂蚁爬过一周的长度就是这片树叶的周长。

(教师强调:小蚂蚁是从叶柄处出发的,也是在叶柄处停下来的。小蚂蚁沿着树叶的边线,绕了一圈又重新回到了起点,就爬了树叶的一周。)

同学们,伸出你的手指,让我们跟随小蚂蚁一起来感受这片树叶的一周吧!

(设计思考:动态演示三只小昆虫在树叶上爬行的有趣画面,极大地激发了学生研究小昆虫爬行路线的兴趣,有效地帮助学生感知树叶的“一周”。同时,使学生发现问题,认识到什么是完整的“一周”,并进一步理解、巩固“一周”。)

大家,不仅树叶的表面有一周,许许多多物体的表面都有一周,请在你的身边找一找吧!摸一摸你课桌面的一周,摸一摸你数学书封面的一周,摸一摸你文具盒表面的一周。摸一摸你橡皮表面的一周。

(设计思考:通过“描一描”、“找一找”、“摸一摸”等活动,进一步建立“一周”的表象;加深对“一周”的理解,拓宽学生的感性认识,建立丰富的表象。)

2、感知周长的概念

⑴说周长

小蚂蚁有话要告诉大家呢!它说:“我爬过一周的长度就是树叶的周长。”小朋友,你听说过“周长”吗?你认为“周长”两个字是什么意思?对,周

就是一周,长就是长度,周长就是物体表面一周的长度。因此,树叶表面一周的长度就是树叶的周长。黑板面一周的长度就是黑板面的周长。桌面一周的长度就是桌面的周长。数学书封面一周的长度就是数学书封面的周长。文具盒表面一周的长度就是文具盒表面的周长。李老师听到有个小朋友说,文具盒一周的长度就是文具盒的周长。老师这里还有许多物品,你们能找出这些物品表面的周长吗?瞧,粉笔盒有这么多个面,每个面上都有一个周长,所以一定要说清楚粉笔盒哪个面的周长。

(设计思考:从学生身边熟悉的物体开始,摸一摸、说一说各种物体表面的周长,加深理解“物体表面一周的长度就是物体表面的周长”这一含义。)

师:树叶有周长,图形有周长吗?比如说:三角形一周的长度就是三角形的

(周长),那什么是长方形的周长呢?

生:长方形一周的长度就是长方形的周长。

师:正方形的周长呢?

生:正方形一周的长度就是梯形的周长。

⑵总结

师:我们知道了这么多图形的周长,现在你能说一说什么是图形的周长吗?

生:图形一周的长度就是图形的周长。

师:自己把它读两遍停下来。

3、量一量,理解周长的意义

⑴量一量

师:通过刚才的学习,同学们认识并理解了什么是周长,现在我们就来帮助图形家族的几位朋友解决问题吧。谁的周长长?怎么解决呢?

生:量一量。

师:用什么工具比较合适呢?(软尺

和毛线)老师也想到了,课前录了两段视频请大家与大家分享一下:

师:每个同学面前有一个树叶,请你想办法量一量,算一算树叶的周长是多少厘米?

那数学书封面呢?

(学生测量)

⑶小结

师:刚才都用不同的方法测量并计算出图形的周长,但是不管用什么方法,我们都是先测量了图形的边有多长,再把几条边的长度加在一起,就是图形的周长。

(设计思考:通过学生独立探究和同桌合作学习,培养学生实践能力和合作的意识,另外,通过动手操作,实际测量,加深对图形周长的认识,多次体验,感悟周长的概念,培养学生解决问题的策略,体现学生认识的过程。)

(五)布置作业

师:就用你今天学习的周长知识去解决生活中的难题吧。作业是在方格纸上画出周长为12厘米的图形(每格边长1厘米)看哪个小画家最能画。

(设计思考:课内知识,课外延伸,及时巩固新知,使学生感受数学来源于生活,又服务于生活。)

(六)教学设计:

什么是周长

图形一周的长度就是图形的周长

化曲为直的思想

(七)教学反思

在教学设计和试讲的过程中,我体会到,本课的教学设计和其他教学设计的相同之处有:一方面是注重数学知识与日常生活的密切联系。另一方面是让学生亲历“做数学”的过程。

在教学这一课时,我力求体现新课标精神,让学生在自主、合作、探究中学习、感悟周长的实际含义。具体说有以下几个方面:

1、注重创设情境,激发学生学习兴趣

课一开始,设计摸树叶的边线来认识树叶的一周,紧接着,我就创设了“小蚂蚁沿着树叶的边线爬了一周”这样一个情境,使学生感到很新鲜.

接着我又创设了描树叶和数学书封面的边线这一活动,激发了学生的欲望;然后又让学生通过找一找、摸一摸活动,使学生把周长这个抽象的概念与生活中具体的事例联系起来,不但激发学生的学习兴趣,更加深了学生对周长的理解。

2、加强实践操作,提高学生学习热情。

这节课中,我让学生通过一连串的活动,自己感悟、获取周长的概念。通过

“

看

一看”

、“摸一摸”、

“

描一描

”

、“

找一

找”

、

“量一量”

、“比一比”等一系列活动,

提高学生学习热情。关注学生对测量的体验,由学生自主选择测量方式,并交流测量结果和体会;布置作业为:在方格纸上画出周长为12厘米的图形(每格边长1厘米),使学生将有限的时间内掌握的知识延伸到无限的课外。

同课章节目录