广东省佛山市高明实验中学2015-2016学年高一年级文科班历史岳麓版必修二学案(含答案):第二单元第12、13课 中国近代社会生活的变迁

文档属性

| 名称 | 广东省佛山市高明实验中学2015-2016学年高一年级文科班历史岳麓版必修二学案(含答案):第二单元第12、13课 中国近代社会生活的变迁 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 23.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-08-16 23:16:35 | ||

图片预览

文档简介

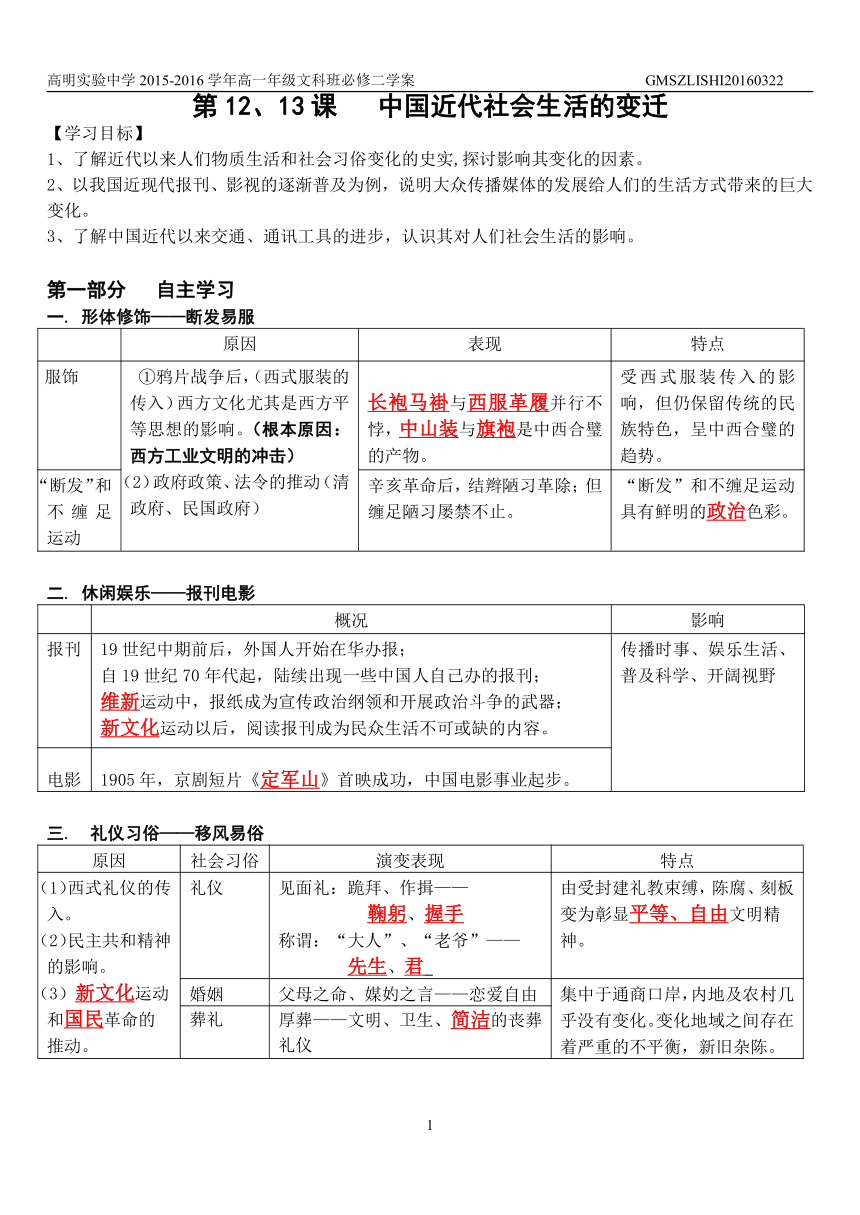

高明实验中学2015-2016学年高一年级文科班必修二学案

GMSZLISHI20160322

第12、13课

中国近代社会生活的变迁

【学习目标】

1、了解近代以来人们物质生活和社会习俗变化的史实,探讨影响其变化的因素。

2、以我国近现代报刊、影视的逐渐普及为例,说明大众传播媒体的发展给人们的生活方式带来的巨大变化。

3、了解中国近代以来交通、通讯工具的进步,认识其对人们社会生活的影响。

第一部分

自主学习

1.

形体修饰——断发易服

原因

表现

特点

服饰

①鸦片战争后,(西式服装的传入)西方文化尤其是西方平等思想的影响。(根本原因:西方工业文明的冲击)

(2)政府政策、法令的推动(清政府、民国政府)

长袍马褂与西服革履并行不悖,中山装与旗袍是中西合璧的产物。

受西式服装传入的影响,但仍保留传统的民族特色,呈中西合璧的趋势。

“断发”和不缠足运动

辛亥革命后,结辫陋习革除;但缠足陋习屡禁不止。

“断发”和不缠足运动具有鲜明的政治色彩。

二.

休闲娱乐——报刊电影

概况

影响

报刊

19世纪中期前后,外国人开始在华办报;自19世纪70年代起,陆续出现一些中国人自己办的报刊;维新运动中,报纸成为宣传政治纲领和开展政治斗争的武器;新文化运动以后,阅读报刊成为民众生活不可或缺的内容。

传播时事、娱乐生活、普及科学、开阔视野

电影

1905年,京剧短片《定军山》首映成功,中国电影事业起步。

三. 礼仪习俗——移风易俗

原因

社会习俗

演变表现

特点

(1)西式礼仪的传入。 (2)民主共和精神的影响。 (3)新文化运动和国民革命的推动。

礼仪

见面礼:跪拜、作揖——鞠躬、握手称谓:“大人”、“老爷”——先生、君

由受封建礼教束缚,陈腐、刻板变为彰显平等、自由文明精神。

婚姻

父母之命、媒妁之言——恋爱自由

集中于通商口岸,内地及农村几乎没有变化。变化地域之间存在着严重的不平衡,新旧杂陈。

葬礼

厚葬——文明、卫生、简洁的丧葬礼仪

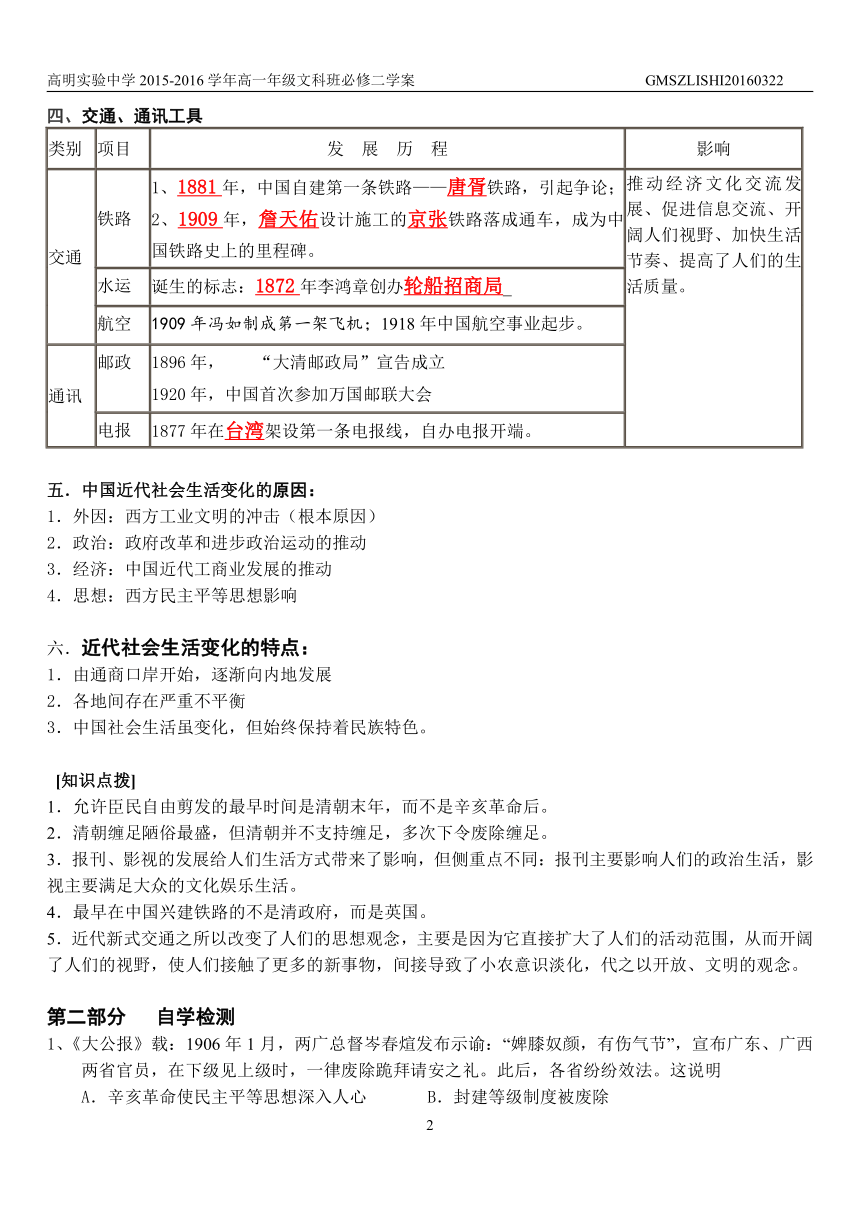

四、交通、通讯工具

类别

项目

发

展

历

程

影响

交通

铁路

1、1881年,中国自建第一条铁路——唐胥铁路,引起争论;2、1909年,詹天佑设计施工的京张铁路落成通车,成为中国铁路史上的里程碑。

推动经济文化交流发展、促进信息交流、开阔人们视野、加快生活节奏、提高了人们的生活质量。

水运

诞生的标志:1872年李鸿章创办轮船招商局_

航空

1909年冯如制成第一架飞机;1918年中国航空事业起步。

通讯

邮政

“大清邮政局”宣告成立

1920年,中国首次参加万国邮联大会

电报

1877年在台湾架设第一条电报线,自办电报开端。

五.中国近代社会生活变化的原因:

1.外因:西方工业文明的冲击(根本原因)

2.政治:政府改革和进步政治运动的推动

3.经济:中国近代工商业发展的推动

4.思想:西方民主平等思想影响

六.近代社会生活变化的特点:

1.由通商口岸开始,逐渐向内地发展

2.各地间存在严重不平衡

3.中国社会生活虽变化,但始终保持着民族特色。

[知识点拨]

1.允许臣民自由剪发的最早时间是清朝末年,而不是辛亥革命后。

2.清朝缠足陋俗最盛,但清朝并不支持缠足,多次下令废除缠足。

3.报刊、影视的发展给人们生活方式带来了影响,但侧重点不同:报刊主要影响人们的政治生活,影视主要满足大众的文化娱乐生活。

4.最早在中国兴建铁路的不是清政府,而是英国。

5.近代新式交通之所以改变了人们的思想观念,主要是因为它直接扩大了人们的活动范围,从而开阔了人们的视野,使人们接触了更多的新事物,间接导致了小农意识淡化,代之以开放、文明的观念。

第二部分

自学检测

1、《大公报》载:1906年1月,两广总督岑春煊发布示谕:“婢膝奴颜,有伤气节”,宣布广东、广西两省官员,在下级见上级时,一律废除跪拜请安之礼。此后,各省纷纷效法。这说明

A.辛亥革命使民主平等思想深入人心

B.封建等级制度被废除

C.晚清时期曾进行社会习俗的改革

D.儒家传统礼仪被废除

2、从清初的“剃发令”到太平天国的“蓄发令”,再到辛亥之后的“剪辫易服”,对头发苛求的背后是复杂而隐晦的历史流动。影响近代国人头发命运的因素有

①政治统治 ②反清斗争 ③西学东渐 ④民族政策

A.①②④

B.①③④

C.②③④

D.①②③④

3、民国社交礼仪逐渐用西方的握手、鞠躬取代跪拜礼,称呼上用“先生”“同志”取代“老爷”“大人”,这一变化体现了

A.近代化的历史趋势B.民主共和的平等精神C.西学在中国的发展D.“中学为体,西学为用”

4、1913年章太炎报上刊登征婚广告,条件是:以湖北籍女子为限;须文理清顺;大家闺秀;要不沾染学堂中平等自由之恶习;有从夫之美德。该广告反映出中国社会

A.传统的道德观念被抛弃

B.西方道德观念占据主导地位

C.新旧社会风俗并行于世

D.出现了男女平等的发展趋向

5、晚清时期,假如你是一名维新派,你会选择什么武器来宣传政治纲领和开展政治斗争

A、报纸

B、电影

C、组织工人运动

D、发动民众起义

6、 “举头铁索路行空,电气能收夺化工。从此不愁鱼雁少,音书万里一时通。”此诗赞扬的是下列哪一项事业在日常生活中的作用

A.铁路运输

B.航运

C.航空

D.电报通讯

7、1876年《申报》:“火车为华人素未经见,不知其危险安妥,而妇女及小孩竟居其半……坐车者面带喜色,旁观者亦皆喝彩。”这反映出

A.火车从根本上改变了中国人的出行方式

B.人们对火车持敌视态度

C.中国社会具备接纳新事物的能力

D.中国人已普遍接受了工业文明

8、近代中国内陆仍然使用竹排或牛羊皮筏子运输载客,而不用轮船,造成这局面的主要原因是

A、西方的影响程度不同B、人们的思想意识不同

C、地理环境不同D、社会经济发展程度不同

9、清末打油诗:“洋帽洋衣洋式鞋,短胡两撇口边开。平生第一伤心事,碧眼生成学不来。”反映了

A、服饰的西化

B、洋货倾销中国

C、社会上的崇洋现象

D、学习西方的迫切愿望

10、1869年《教会新报》:“外国生产皆归男医接生,虽经此例,例不成规矩。男归男医,女归女医,岂不至善也”材料反映当时中国

A、虽已开放,但人们思想还比较保守

B、西方男女平等观念深入人心

C、旧风俗习惯受到西方民主思潮冲击

D、人们难以接受西方医学知识

11.1892年,维新思想家宋恕提出“欲更官制、设议院、改试令,必自易西服始”。康有为在奏议中也不止一次提及“易服”。维新派如此重视易服的主要原因是

A.改制中易服更易推行

B.营造改制的社会氛围

C.中国需改变对外形象

D.长袍马褂代表了守旧势力

12.20世纪20年代,上海成为中国电影的制作中心,放映的外国片与国产片比例约为2:1;北京和天津,这一比例高达5:1甚至6:1.上海与京津放映中外电影比例不同,能够说明这一现象的是

A.外国电影的制作水平较高

B.京津民众对外来事物更具热情

C.中国电影拷贝流通税费重

D.上海民众的社会心态更为开放

第三部分

合作探究

阅读下列材料:

材料一

今则万国交通,一切趋于尚同,而吾以一国衣服独异,则情意不亲,邦交不结矣。且物资修明,尤尚机器,辫发长重,行动则摇,误缠机器,可以立死。今为机器之世,多机器则强,少机器则弱,辫发与机器不相容也。且兵争之世,执戈跨马,辫尤不便,其势不能不去之。欧美还数十年前,人皆结发也,至数十年,机器日新,兵事日精,乃尽剪之,今既举国皆兵,断发之俗,万国同民风也,且垂辫既污衣,而篱发增多垢,衣污则观瞻不美。沐难则卫生非宜,梳刮则废时甚多,若在外国,为外人指笑,儿童牵弄,既缘国弱,天遭戏侮,斥为豚尾,去之无损。

——康有为《请断发易服改元折》

材料二

我们剪辫的最后目的,应该大家联合起来等到全体的中国人都可以剪辫子时才把辫剪掉。若是一个一个地把发辫剪下,是不相宜的。这种愚昧的风俗,是满洲人强迫我们做成的,必须等全体的中国人决心把它剪掉,或者至少要有一个大多数,使全世界都知道才行。并且这种发辫不过是中国所受许多侮辱中一种,我们应该立刻把许多侮辱去掉。

——《孙中山年谱长册》

请回答:

(1)请概括材料一康有为主张“断发”的理由(不得摘抄原文)

不利中外邦交

不利机器化生产

不利行军作战

不美观不卫生

外国人会笑话我们中国

(2)孙中山为什么主张“剪辫”?

是民主革命的需要

是推翻清朝的象征

是摆脱民族耻辱、振兴中华的爱国主义行为

(3)试分析康有为与孙中山主张的相同点。

都认为断发剪辫不是一般的移风易俗,而是关系到民族自尊心和国家的振兴。

第四部分:课后反思

1、学完本课,你有什么新疑惑?

______________________________________________________________________________________

2、

课后复习,构建本课知识结构。

PAGE

4

GMSZLISHI20160322

第12、13课

中国近代社会生活的变迁

【学习目标】

1、了解近代以来人们物质生活和社会习俗变化的史实,探讨影响其变化的因素。

2、以我国近现代报刊、影视的逐渐普及为例,说明大众传播媒体的发展给人们的生活方式带来的巨大变化。

3、了解中国近代以来交通、通讯工具的进步,认识其对人们社会生活的影响。

第一部分

自主学习

1.

形体修饰——断发易服

原因

表现

特点

服饰

①鸦片战争后,(西式服装的传入)西方文化尤其是西方平等思想的影响。(根本原因:西方工业文明的冲击)

(2)政府政策、法令的推动(清政府、民国政府)

长袍马褂与西服革履并行不悖,中山装与旗袍是中西合璧的产物。

受西式服装传入的影响,但仍保留传统的民族特色,呈中西合璧的趋势。

“断发”和不缠足运动

辛亥革命后,结辫陋习革除;但缠足陋习屡禁不止。

“断发”和不缠足运动具有鲜明的政治色彩。

二.

休闲娱乐——报刊电影

概况

影响

报刊

19世纪中期前后,外国人开始在华办报;自19世纪70年代起,陆续出现一些中国人自己办的报刊;维新运动中,报纸成为宣传政治纲领和开展政治斗争的武器;新文化运动以后,阅读报刊成为民众生活不可或缺的内容。

传播时事、娱乐生活、普及科学、开阔视野

电影

1905年,京剧短片《定军山》首映成功,中国电影事业起步。

三. 礼仪习俗——移风易俗

原因

社会习俗

演变表现

特点

(1)西式礼仪的传入。 (2)民主共和精神的影响。 (3)新文化运动和国民革命的推动。

礼仪

见面礼:跪拜、作揖——鞠躬、握手称谓:“大人”、“老爷”——先生、君

由受封建礼教束缚,陈腐、刻板变为彰显平等、自由文明精神。

婚姻

父母之命、媒妁之言——恋爱自由

集中于通商口岸,内地及农村几乎没有变化。变化地域之间存在着严重的不平衡,新旧杂陈。

葬礼

厚葬——文明、卫生、简洁的丧葬礼仪

四、交通、通讯工具

类别

项目

发

展

历

程

影响

交通

铁路

1、1881年,中国自建第一条铁路——唐胥铁路,引起争论;2、1909年,詹天佑设计施工的京张铁路落成通车,成为中国铁路史上的里程碑。

推动经济文化交流发展、促进信息交流、开阔人们视野、加快生活节奏、提高了人们的生活质量。

水运

诞生的标志:1872年李鸿章创办轮船招商局_

航空

1909年冯如制成第一架飞机;1918年中国航空事业起步。

通讯

邮政

“大清邮政局”宣告成立

1920年,中国首次参加万国邮联大会

电报

1877年在台湾架设第一条电报线,自办电报开端。

五.中国近代社会生活变化的原因:

1.外因:西方工业文明的冲击(根本原因)

2.政治:政府改革和进步政治运动的推动

3.经济:中国近代工商业发展的推动

4.思想:西方民主平等思想影响

六.近代社会生活变化的特点:

1.由通商口岸开始,逐渐向内地发展

2.各地间存在严重不平衡

3.中国社会生活虽变化,但始终保持着民族特色。

[知识点拨]

1.允许臣民自由剪发的最早时间是清朝末年,而不是辛亥革命后。

2.清朝缠足陋俗最盛,但清朝并不支持缠足,多次下令废除缠足。

3.报刊、影视的发展给人们生活方式带来了影响,但侧重点不同:报刊主要影响人们的政治生活,影视主要满足大众的文化娱乐生活。

4.最早在中国兴建铁路的不是清政府,而是英国。

5.近代新式交通之所以改变了人们的思想观念,主要是因为它直接扩大了人们的活动范围,从而开阔了人们的视野,使人们接触了更多的新事物,间接导致了小农意识淡化,代之以开放、文明的观念。

第二部分

自学检测

1、《大公报》载:1906年1月,两广总督岑春煊发布示谕:“婢膝奴颜,有伤气节”,宣布广东、广西两省官员,在下级见上级时,一律废除跪拜请安之礼。此后,各省纷纷效法。这说明

A.辛亥革命使民主平等思想深入人心

B.封建等级制度被废除

C.晚清时期曾进行社会习俗的改革

D.儒家传统礼仪被废除

2、从清初的“剃发令”到太平天国的“蓄发令”,再到辛亥之后的“剪辫易服”,对头发苛求的背后是复杂而隐晦的历史流动。影响近代国人头发命运的因素有

①政治统治 ②反清斗争 ③西学东渐 ④民族政策

A.①②④

B.①③④

C.②③④

D.①②③④

3、民国社交礼仪逐渐用西方的握手、鞠躬取代跪拜礼,称呼上用“先生”“同志”取代“老爷”“大人”,这一变化体现了

A.近代化的历史趋势B.民主共和的平等精神C.西学在中国的发展D.“中学为体,西学为用”

4、1913年章太炎报上刊登征婚广告,条件是:以湖北籍女子为限;须文理清顺;大家闺秀;要不沾染学堂中平等自由之恶习;有从夫之美德。该广告反映出中国社会

A.传统的道德观念被抛弃

B.西方道德观念占据主导地位

C.新旧社会风俗并行于世

D.出现了男女平等的发展趋向

5、晚清时期,假如你是一名维新派,你会选择什么武器来宣传政治纲领和开展政治斗争

A、报纸

B、电影

C、组织工人运动

D、发动民众起义

6、 “举头铁索路行空,电气能收夺化工。从此不愁鱼雁少,音书万里一时通。”此诗赞扬的是下列哪一项事业在日常生活中的作用

A.铁路运输

B.航运

C.航空

D.电报通讯

7、1876年《申报》:“火车为华人素未经见,不知其危险安妥,而妇女及小孩竟居其半……坐车者面带喜色,旁观者亦皆喝彩。”这反映出

A.火车从根本上改变了中国人的出行方式

B.人们对火车持敌视态度

C.中国社会具备接纳新事物的能力

D.中国人已普遍接受了工业文明

8、近代中国内陆仍然使用竹排或牛羊皮筏子运输载客,而不用轮船,造成这局面的主要原因是

A、西方的影响程度不同B、人们的思想意识不同

C、地理环境不同D、社会经济发展程度不同

9、清末打油诗:“洋帽洋衣洋式鞋,短胡两撇口边开。平生第一伤心事,碧眼生成学不来。”反映了

A、服饰的西化

B、洋货倾销中国

C、社会上的崇洋现象

D、学习西方的迫切愿望

10、1869年《教会新报》:“外国生产皆归男医接生,虽经此例,例不成规矩。男归男医,女归女医,岂不至善也”材料反映当时中国

A、虽已开放,但人们思想还比较保守

B、西方男女平等观念深入人心

C、旧风俗习惯受到西方民主思潮冲击

D、人们难以接受西方医学知识

11.1892年,维新思想家宋恕提出“欲更官制、设议院、改试令,必自易西服始”。康有为在奏议中也不止一次提及“易服”。维新派如此重视易服的主要原因是

A.改制中易服更易推行

B.营造改制的社会氛围

C.中国需改变对外形象

D.长袍马褂代表了守旧势力

12.20世纪20年代,上海成为中国电影的制作中心,放映的外国片与国产片比例约为2:1;北京和天津,这一比例高达5:1甚至6:1.上海与京津放映中外电影比例不同,能够说明这一现象的是

A.外国电影的制作水平较高

B.京津民众对外来事物更具热情

C.中国电影拷贝流通税费重

D.上海民众的社会心态更为开放

第三部分

合作探究

阅读下列材料:

材料一

今则万国交通,一切趋于尚同,而吾以一国衣服独异,则情意不亲,邦交不结矣。且物资修明,尤尚机器,辫发长重,行动则摇,误缠机器,可以立死。今为机器之世,多机器则强,少机器则弱,辫发与机器不相容也。且兵争之世,执戈跨马,辫尤不便,其势不能不去之。欧美还数十年前,人皆结发也,至数十年,机器日新,兵事日精,乃尽剪之,今既举国皆兵,断发之俗,万国同民风也,且垂辫既污衣,而篱发增多垢,衣污则观瞻不美。沐难则卫生非宜,梳刮则废时甚多,若在外国,为外人指笑,儿童牵弄,既缘国弱,天遭戏侮,斥为豚尾,去之无损。

——康有为《请断发易服改元折》

材料二

我们剪辫的最后目的,应该大家联合起来等到全体的中国人都可以剪辫子时才把辫剪掉。若是一个一个地把发辫剪下,是不相宜的。这种愚昧的风俗,是满洲人强迫我们做成的,必须等全体的中国人决心把它剪掉,或者至少要有一个大多数,使全世界都知道才行。并且这种发辫不过是中国所受许多侮辱中一种,我们应该立刻把许多侮辱去掉。

——《孙中山年谱长册》

请回答:

(1)请概括材料一康有为主张“断发”的理由(不得摘抄原文)

不利中外邦交

不利机器化生产

不利行军作战

不美观不卫生

外国人会笑话我们中国

(2)孙中山为什么主张“剪辫”?

是民主革命的需要

是推翻清朝的象征

是摆脱民族耻辱、振兴中华的爱国主义行为

(3)试分析康有为与孙中山主张的相同点。

都认为断发剪辫不是一般的移风易俗,而是关系到民族自尊心和国家的振兴。

第四部分:课后反思

1、学完本课,你有什么新疑惑?

______________________________________________________________________________________

2、

课后复习,构建本课知识结构。

PAGE

4

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的农耕经济

- 第1课 精耕细作农业生产模式的形成

- 第2课 中国古代的土地制度

- 第3课 区域经济和重心的南移

- 第4课 农耕时代的手工业

- 第5课 农耕时代的商业与城市

- 第6课 近代前夜的发展与迟滞

- 第二单元 工业文明的崛起和对中国的冲击

- 第7课 新航路的开辟

- 第8课 欧洲殖民者的扩张与掠夺

- 第9课 改变世界的工业革命

- 第10课 近代中国社会经济结构的变动

- 第11课 民国时期民族工业的曲折发展

- 第12课 新潮冲击下的社会生活

- 第13课 交通与通讯的变化

- 第三单元 各国经济体制的创新和调整

- 第14课 社会主义经济体制的建立

- 第15课 大萧条与罗斯福新政

- 第16课 战后资本主义经济的调整

- 第17课 苏联的经济改革

- 第四单元 中国社会主义建设发展道路的探索

- 第18课 中国社会主义经济建设曲折发展

- 第19课 经济体制改革

- 第20课 对外开放格局的形成

- 第21课 经济腾飞与生活巨变

- 第五单元 经济全球化的趋势

- 第23课 战后资本主义世界经济体系的形成

- 第24课 欧洲的经济区域一体化

- 第25课 亚洲与美洲的经济区域集团化

- 第26课 经济全球化的趋势