《宋词二首》教案

图片预览

文档简介

宋词二首

教案(1)

《念奴娇·赤壁怀古》教案

学习目标

一、理解苏轼在词中所寄寓的思想情感。

二、领会文本写景与抒情,咏史与议论相结合的艺术手法。

学习重点

领会文本写景与抒情,咏史与议论相结合的艺术手法。

学习难点

运用联想和想像,对文本进行拓展延伸,从而提高对古典文学作品的鉴赏能力。

学时安排

一课时

工具

多媒体

学习方法

诵读、讨论

学习过程

一、导入

我们学过《群英会蒋干中计》,蒋干中了谁的计?周瑜。在小说里,周瑜是一位足智多谋的英雄。他在群英会上乘兴作歌:“丈夫处世兮立功名;立功名兮慰平生。慰平生兮吾将醉;吾将醉兮发狂吟!”何等豪气!宋代词人苏轼游赤壁古战场时联想到风流人物周瑜,情难自已,高唱“大江东去”,同样豪迈!本节课,让我们一起走近苏轼,品读《念奴娇·赤壁怀古》。

师(多媒体显示)本节课的学习目标。

二、初读文本,整体感知。

1、生自读,参照课下注释把握读音。

2、简介作者苏轼

生交流

(多媒体显示)

苏轼(1037-1101)字子瞻,号东坡居士,四川眉山人。北宋著名的文学家。与父苏洵、弟苏辙合称“三苏”,是“唐宋八大家”之一。著有《东坡全集》。苏轼在诗、词、散文等方面均取得了独到的成就。这首《赤壁怀古》就是一篇开豪放词风的作品。

3、师范读

4、生自读感知

5、一生朗读

三、了解背景,知人论世

生交流

师补充

苏轼20岁中进士,力图有所作为。他觉察到北宋国力的软弱和辽夏军事政权的严重威胁,希望能抵制外辱,立功疆场。在激烈的政治斗争中,他的理想很难实现。此词是他被贬为黄州团练副使时游赤壁所作。

师作朗读指导

读古典诗词要读出其意境美和韵律美,要求做到如下几点:

第一、发音准确、清楚。

第二、语速适中,读得抑扬顿挫,读出感情来。

生自读,领会词人的情感。

四、想像联想,品读词的意境美

(一)赏析上阕

一生朗读上阕,思考问题:

(1)上阕中写了哪些赤壁景观?

生交流

师明确

大江、故垒、乱石、惊涛、雪浪

(2)在景物描写上,你认为哪几句写得好?

试找出富有表现力的动词来概括景物的特点。

生讨论后交流

师明确

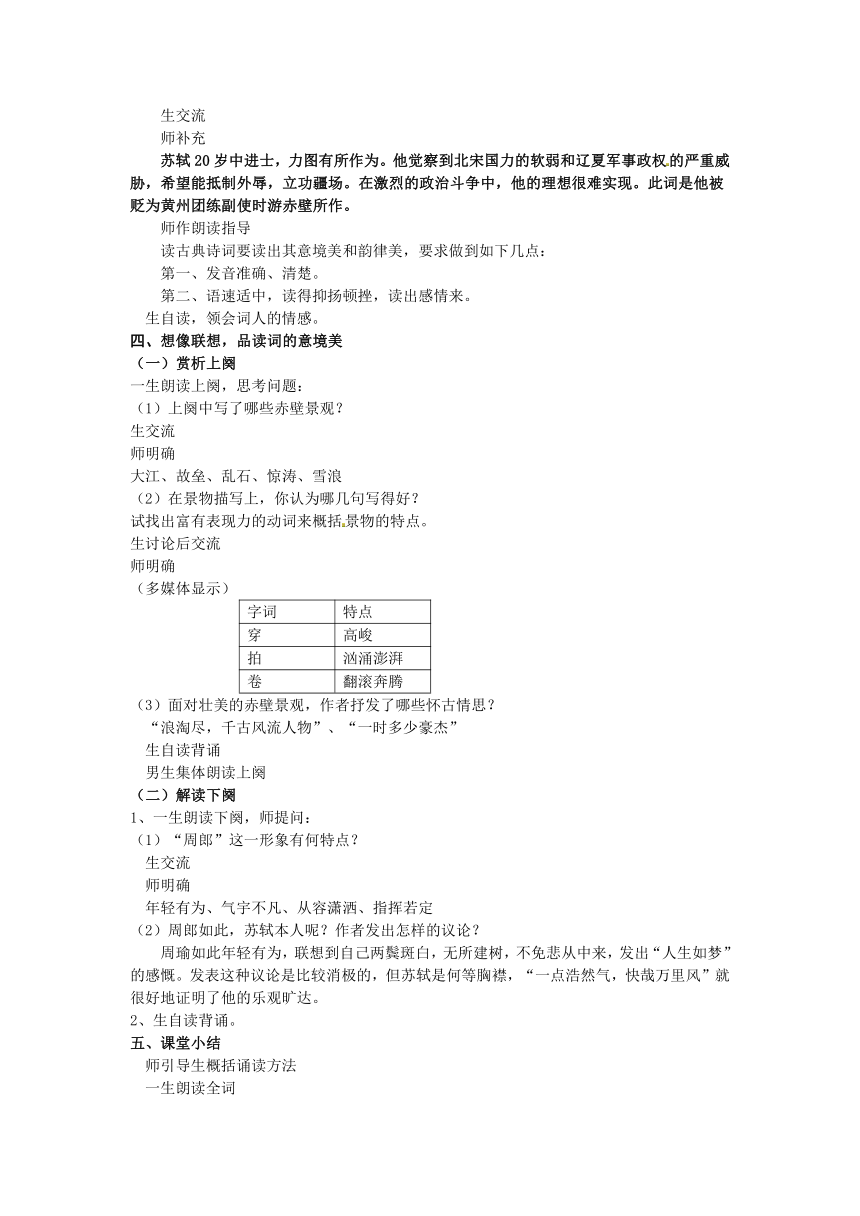

(多媒体显示)

字词

特点

穿

高峻

拍

汹涌澎湃

卷

翻滚奔腾

(3)面对壮美的赤壁景观,作者抒发了哪些怀古情思?

“浪淘尽,千古风流人物”、“一时多少豪杰”

生自读背诵

男生集体朗读上阕

(二)解读下阕

1、一生朗读下阕,师提问:

(1)“周郎”这一形象有何特点?

生交流

师明确

年轻有为、气宇不凡、从容潇洒、指挥若定

(2)周郎如此,苏轼本人呢?作者发出怎样的议论?

周瑜如此年轻有为,联想到自己两鬓斑白,无所建树,不免悲从中来,发出“人生如梦”的感慨。发表这种议论是比较消极的,但苏轼是何等胸襟,“一点浩然气,快哉万里风”就很好地证明了他的乐观旷达。

2、生自读背诵。

五、课堂小结

师引导生概括诵读方法

一生朗读全词

师提问

我们诵读词运用了哪些方法?

生交流

师小结

我们先整体感知地读,接着了解背景,知人论世地读,进而借助联想和想像,融入意境中读,充分品味之后跳出诵读的条框,读出自己的个性美。

六、课堂练习

运有联想和想像,用自己的话口头描述上阕的景观。

一生描述

师读例文

时光的流逝,历史的长河,淘尽无数风流人物,大汉皇朝的李广、去病,三国的刘备、孙权、曹操、秦琼、诸葛、周瑜……这故垒却原来是周郎赤壁。看!陡峭的山崖散乱地直插云霄,汹涌的骇浪猛烈地搏击着江岸,滔滔的江流,卷起千万堆澎湃的雪浪。江山如此多娇,引无数英雄竞折腰!

七、布置作业

背诵全词

[板书设计]

念奴娇·赤壁怀古

初读

———————————

整体感知

背景

———————————

知人论世地读

赏析

———————————

融入意境中读

风格

———————————

读出个性美

四、选读,迁移知识

比较:赏析杜牧的《赤壁》

折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

思考:

1、诗篇开头借什么来兴起对前朝人物和事迹的慨叹,引起了“思古之幽情”?这样写的作用是什么?

2、诗中的“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。”一句用的表现手法是什么?“东风”一词的深层寓意是什么?

3、后两句抒发了作者怎样的思想感情?

参考答案:

1.借一把折戟来兴起对前朝人物和事迹的慨叹,这样写的作用是为后二句论史抒怀做了铺垫。

2.这一句表现手法是运用典故。"东风"一词的深层寓意是建功立业的各种条件和因素。

3.曲折地反映了诗人的抑郁不平和豪爽胸襟。慨叹历史上英雄成名的机遇,是因为他自己生不逢时,有政治军事才能而不得一展。另一层意思:只要有机遇,相信自己总会有所作为,显示出一种逼人的英气。

根据上述所学及自己的了解,学生自由发言,归纳总结怀古诗词特点:

“怀古诗词”是一种以历史事件与人物为感情寄托的诗歌类型。以历史事件、历史人物、历史陈迹为题材,借登高望远、咏叹史实、怀念古迹来达到感慨兴衰、寄托哀思、托古讽今等目的。一般包括述史和咏怀两部分,采用对比手法,主要有古人与作者的对比;永恒与短暂的对比;盛与衰的对比;自然与人生的对比;今与昔的对比等。

鉴赏技巧:首先,弄清史实,疏通文意。其次,分析技巧,体察诗心。最后,披文入情,细致领悟。

课后作业,延伸教学:

从书上或网上查找一篇怀古诗词,进行赏析,并写出赏析性的文章。

有时间可阅读余秋雨的《苏东坡突围》一文和林语堂著的《苏东坡传》一书。

宋词二首

教案(2)

《永遇乐 京口北固亭怀古》教案

二课时

教学要点

学习《永遇乐 京口北固亭怀古》。

教学内容

一、课前导入

1、继承苏武把词的豪放风格加以发扬光大,使它蔚然成为一大宗派,主要应归功于辛弃疾。辛弃疾的词,

"

慷慨纵横,有不可一世之概

"

。(《四库全书总目提要》)这种豪迈风格的形成,首先决定于他的作品有深厚的爱国热情和广阔的社会内容。

2

.指导预习,初读课文,疏通文字。

3

.补充注音:谢?

4

.补充注释:

风流:这里指英雄遗风,即英雄人物在历史舞台上所创伟绩带来的意义上的影响,所谓流风余韵。

气吞万里:豪气简直能吞没万里江山,形容气概非凡。

草草:本来是杂乱不齐的样子,这里引申作草率马虎。

北顾:回头向北望。

可堪:哪堪,怎堪,也就是怎能忍受的意思。

5

.思考问题:

(

1

)找出韵脚,并在朗读中体会。

左、住、虎、顾、路、鼓、否。厌声韵。

(

2

)这首词用了哪些典故,有什么含义?

6

.作者与写作背景:

辛弃疾在词人中,算是个英雄。

1161

年,金国大举南犯,

21

岁的辛弃疾率群众

2000

多人在家乡起义,加入以耿京为首的农民抗金义军,担任

"

掌书记

"

职务。在起义军的几个月里,他表现出非凡的勇敢和坚定,干了两件轰动一时的事。一件是,一个叫义端的和尚叛变投敌,辛弃疾亲往追捕,亲手斩了这个叛徒;另一件是,亲率

50

骑兵,直闭驻有

5

万大军的金营,活捉了杀害耿京、瓦解起义军的叛徒、内好张安国渡过淮水,到达建康(南京)。辛弃疾到了南方,耿京的起义军已经失败,他便留在南京。从此以后,他继续坚持主战,用他饱含爱国主义激情的词和文章,宣传北伐抗金,收复中原统一全国的主张。但是,以赵构为首的赵家王朝偏安江南,在临安过着游宴玩乐歌舞升平的生活,对金屈辱求和。他们对起义军也一直害怕。辛弃疾渡江之后,首先被解除了武装,后来才被派往江阴作签判,帮助地方官处理政务。辛弃疾被迫退隐江西上饶,空怀一腔忠贞热情,却报国无门。辛弃疾许多词就反映了这种悲愤。我们今天要学的这篇怀古词,是突出的一首。宋宁宗喜泰三年(

1203

),辛弃疾

64

岁退居江西乡!司已有十多年,被执掌大权的韩伉胄所起用。当时蒙古已崛起,金则日益衰败,并起了内乱。韩要立一场伐金大功,以巩固自己的地位,于是起用了辛弃疾作为号召北伐的旗帜。第二年(

1204)任他作镇江知府,镇江那时正处于抗战前线。辛初到镇江,积极为北伐作准备,可他的意见不能被韩?胄一伙采纳,并给他一个降官的处分,后来又把他调离镇江。辛弃疾施展雄才大略为恢复大业出力的愿望又落空了。这就是辛弃疾写这首词的背景。

7

.听课文录音带或者教师范读,疏通文字。

8

.讲读课文。

(

1

)阅读上片。让同学分出层次,教师讲析。

①分两层。

"

千古江山……风流总被雨打风吹去

",是第一层,写向四周远眺大好河山,缅怀曾经在京口建都的孙权。孙权是三国时吴国的皇帝,他在南京建立吴都,并且能够打垮来自北方的侵犯者曹操的军队,保卫了家园。辛弃疾以

"

英雄

"

一词赞颂他,表示自己对他的敬仰和向往,只是像孙仲谋那样的英雄人物,再无处可寻了。

"

舞谢歌台

"

一句,承接上文,即便是英雄事业的流风余韵,也已经没有了。这两句表达了对前人事业后继无人的惋惜,也暗指南宋统治者昏庸无能。

②

"

斜阳草树……气吞万里如虎

"是第二层,写俯瞰京口街市,缅怀曾经在那里居住的刘裕。刘裕出身贫寒,曾经生活在荒僻小街巷,却讨伐桓直,平定叛乱。

"

想当年

"

三句颂扬刘裕率领兵强马壮的北伐军驰骋中原,气吞胡虏。刘裕先灭山东的后燕,后灭陕西的后秦,光复洛阳、长安、煊赫一时。辛弃疾远在乾道元年(

1165

年)呈给宋孝宗的《美芹十论》里,明白指出出兵北伐,应取道山东

--

因为山东之民劲勇,敌守备简略。

"

不得山东,则河北不可取,不得河北,则中原不可复。

"

在当时韩佳胄急于北伐的现实中,辛弃疾对刘裕的歌颂不仅是向往他的英雄业绩,还有如果碰到刘裕这样的国君,他的正确战略意图就能被采用的意思。

③同学朗读上片。总结:这一段借孙权和刘裕两个历史上英雄人物事迹隐约讽刺南宋政权的无能,表达自己抗敌救国的热情。

(

2

)阅读下片,分析层次。教师讲解,学生讨论用典的作用。

①第一层:

"

元嘉草草

"

句。

"

元嘉

"是南朝宋文帝年号。宋文帝刘义隆是刘裕的儿子。他不能继承父业,好大喜功,听信王玄漠北伐之策,打没有准备的仗,结果一败涂地,北魏军队一直追到长江边,声称要渡江,都城震恐。封狼居肯是用汉朝霍去病战胜匈奴,封狼居前山,举行祭天大礼的故事。宋文帝听了王玄漠的大话,对臣下说:

"

闻王玄漠陈说,使人有封狼居前意。

""

仓皇北顾

"

,是看到北方追来的敌人而张皇失色的意思,宋文帝战败时有

"

北顾涕交流

"

的诗句。

②凡诗文运用典故都有用意,辛弃疾引用宋文帝北伐惨败的故事目的是什么?

借鉴历史,伐金必须做好准备,不能草率从事。

③第二层。

"

四十三年,……一片神鸦社鼓!

"

是第二层。追忆自己当年南归途经扬州所见惨象,描述瓜步山周围人们生活的情景。

"

四十三年

"

三句,说辛弃疾在京口北固亭北望中原,记得四十三年前自己正在战火弥漫的扬州以北地区参加抗金斗争。后来渡淮南归,原想凭藉国力,恢复中原,没有想到南宋朝廷昏联无能,使他英雄无用武之地。如今自己已成老年,壮志依然难酬,追思往事,不胜身世之感!

"

佛狸洞下

"

三句,从上文缅怀往事回到眼前现实。

"

佛狸调

"

是北魏太武帝拓跋案追击王玄漠的军队时在长江北岸瓜步山建造的行宫。当地老百姓年年在佛狸词下迎神赛会,很是热闹。

④作者写佛狸调一幕景象,表达什么心情?

作者的心情是沉重的,表达了自己的隐忧:如今江北各地沦陷已久,不迅速谋求恢复,民俗就安于异族统治,忘记了自己是宋宝臣民。表示对南宋政府不图恢复中原的不满。

⑤最后三句是第三层。抒发未能施展才能的感慨。廉颇是战国时赵国名将。因被人陷害,跑到魏国去。后来秦国攻打赵国,赵王派使者去探望他,看他还能不能替赵国出力。廉颇本来也很想被赵王召见,效命疆场,击破强秦,使赵国能强盛起来。他在赵国使者面前,"

一饭斗米,肉十斤,被甲上马,以示尚可用。

"

但结果赵使还报赵王说:

"

廉将军虽老,尚善饭;然与臣坐顷之,三遗矢矣。

"(见《史记 廉颇蔺相如列传》)于是赵玉以为他老了,便不再起用。以廉颇事做结,表达了作者怎样的感情?

教师引导学生讨论,明确。

以廉颇自比,表示虽老却不忘为国效力,收复中原的耿耿忠心,可是朝廷一味屈膝媚和,极好当道,多用少年轻进之士,又有谁会想到自己呢。一腔悲愤溢于言表。

总结下片。用刘帝、佛狸调、廉颇的典故,继续写自己报效祖国一片忠心,并表示自己不被朝廷所用的激愤。

9

.指导朗读,体会作者感情。

10

.这首词的写作特点是运用典故,有人说辛弃疾的词有

"

掉书袋

"

的毛病。你认为如何?

这首词用典多不能说是毛病。它所用的除了末了廉颇一事之外,都是有关镇江的史实,眼前风光,是

"

京口怀古

"

这个题目应有的内容,和一般辞章家用典故不同;况且他用这些典故,都和这词的思想感情紧密联系。就艺术手法论,环绕作品的思想内容而使用许多典故,以加强作品的说服力和感染力,这正是这首词的长处。

11

.总结思想内容和艺术特色。

这首词借

"

怀古

"

赞扬孙权、刘裕的抗敌业绩,批评南宋当政者仓碎北伐的冒险行动,表达自己的积极抗金,恢复中原统一国家的热切愿望。运用典故,十分恰当,是它的一大艺术特色。

[

附录

]

(一)重点内容图示。

1

.《念奴娇 赤壁怀古》

上阔:写景,赞叹山河美

│

(过渡句)

下阔:写人,怀古发感慨

2

.《永遇乐 京口北固亭怀古》

上阔:盛赞历史上多位英雄人物

│

(大量用典借古讽今)

下阔:力表自己抗金的态度

(二)作者介绍。

苏轼(

036

~

1101

)字子瞻,四川眉山人。

1056年(仁宗嘉?元年)与父苏洵、弟苏辙进京,次年与苏辙同科进士及第,父子三人文名大震,号称

"

三苏

"

。同年,因母丧返川。

1060年,苏轼再入京,次年,任凤翔府签判。

1065

年(英宗治平二年),还朝,值史馆,次年,苏为卒,扶丧回川。

1069年(神宗熙宁二年),苏轼又返朝。历任官职,直至

1072

年,才通判杭州。

1075

年起,历知密州、徐州、湖州。

1079年(神宗元丰二年),突遭逮捕,审讯,贬为黄州团练副使。在黄州,他经营东坡,务农,号东坡居士。

苏轼本来一帆风顺,为什么会遇到坎坷呢?

当时朝廷政局多变。王安石两相两罢,有一些乘时而起的小人,得了权势。在新政首领王安石等人或隐或罢之际,如果苏较得到朝廷重用,岂不是于他们不利?于是,那些曾经依附过王安石的小人,从苏轼知湖州的谢表中嗅出了苏轼对皇帝不忠的味道来。御史李定等人,更在谢表之外,搜罗苏轼的诗作,加以"

分析",罗织罪名,构成文字狱"乌台诗案

"

。因为苏武谢表中有

"

知其愚不识时,难以追陪新进;察其老不生事,或能牧养小民。"

其中

"

新进

"二字,正好触犯了李、舒辈的忌讳。苏轼的诗作中,反映民间疾苦,他写过旧妇则,反映过变法中确实存在的问题,表示对新政的不满。因为说了真话,让李、舒辈抓到了把柄,苏轮自被逮讯到结案,历时五个月,不论在朝在野,政见同与不同,营救者络绎不绝(包括章爆、王安石等),最后,神它才决定不杀苏武,而以贬满了事。

总之,苏武贬黄州,是因为遭人暗算,不知不觉转入政治斗争漩涡,而不是什么因写诗攻击新法。他这次受打击,心情是复杂的,所以游赤壁时写了这首词,抒发自己的抱负。

辛弃疾(

1140

~

1207

)字幼安,号稼轩,济南人。少年时聚众二千参加农民领袖耿京的起义抗金军,失败后,南归。历任湖北、湖南、江西安抚使(掌管一路军政民政的长官),在政治军事上都能采取积极的措施,以利国便民。朝廷当权者疑忌他,落职后长期没有得到任用,从

43

岁起,闲居江西信州(今上饶市),达二十余年(在这时期只一度知福州兼福建安抚使)。到了晚年,朝廷又起用他,做过浙东安抚使和镇江知府。在镇江任内,他特别重视抗金的准备工作。可是朝廷对他不重视,不能久于其位。终于怀着恢复中原的宏愿,抑郁以殁,他是南宋最杰出的爱国词人。著有《稼轩词》(一名《稼轩长短句》),总计

600

多首,辛词题材广阔,内容丰富,意境深远,风格以豪放悲壮为主。他的爱国词作情辞慷慨,爱憎分明,艺术感染力很强。他还以多彩的画笔反映当时的社会生活,描绘农村风光,赞美壮丽山河,进一步扩大了词的表现范围,推动了南宋前期词风的变化,对后世产生了深远的影响。

(三)关于赫壁怀古》中

"

人生如梦

"

所反映的思想情绪。

《宋词赏析》中认为,这句话反映了作者入世与出世的思想矛盾,是无可奈何心情下的故作达观,其情绪不免趋于消极。他是见江山依旧而人事已非,沦落无聊而徒伤老大,于是引发

"

人生如梦

"

的感慨,从而借酒浇愁。张志岳则在《文艺百家》(

1979

年第

1

期)中撰文认为,这句话不能作单纯消极的理解,而是作者面对现实,表现得比较平静和旷达。从作者遭遇看,写这首词时他已被贬多年,而他对王安石的新法在实践过程中有了新的认识,对宋神宗,则似有知遇之感。因此,他的词并不针对什么具体的境遇,而是用

"

人生如梦

"

来概括二十多年的仕途,虽有感慨,更有不作具体计较的旷达态度,这态度又促使他能够借酚月来感发

"

江月是能了解我的

"

那种坚持理想的精神。

(四)有关常识。

有关词的知识:词,诗歌的一种,起源于南北朝,成于唐,盛于宋。词有很多别称,如

"

长短句

"

、"

诗余

"

、"

曲

"

、

"

曲子词

"

、

"

曲词

"

、

"

乐府

"

、

"

乐章

"

、

"

歌词

"

等。词按字数的多少分类可分为

小令(

58

字以内)、中调(

59

字至

90

字)和长调(

91

字以上)三大类。按词的段落的多少分类又分成几种:全词只有一段的叫

"

单词

"

,二段的叫

"

双调

"

,三段的叫

"

三叠

"

,四段的叫

"

四叠

"

。词的段落叫

"

阕

"

或

"

片

"

,从上片到下片讲究衔接贯穿,意思前后相承,叫

"

过片

"

。下片的首句句式不同的叫

"

换头

"

或

"

过变

"

。依照已有的词调写的叫

"

填词

"

或

"

依声填词

"

,自己谱曲自己写词的叫

"

自度曲

"

,《扬州慢》属后一类。词常见有

"

令

"

、

"

引

"

、

"

近

"

、

"

慢

"

的分别,

"

令

"

即小令,

"

引

"

是正歌之前引歌,

"

近

"

又称

"

近拍

"

,相当于

"

引

"

,

"

慢

"

是慢曲子的省称,指节拍较慢,声调延长。慢词的字数较令、引、近的词字数要多些。宋代词风可分为婉约派和豪放派。婉约派主要词人有柳永、周邦彦、李清照、姜夔等,他们认为

"

词为艳科

"

、

"

诗庄而词媚

"

,多写情愁别绪、个人遭遇,特别讲究音律格律,风格清丽婉媚。豪放派以苏、辛为代表,主张

"

以诗为词

"

、

"

无言不可入,无事不可言

"

,不肯损害意思以迁就音律,

"

故为豪放不羁之语

"

,格调高昂、取材广泛。

教案(1)

《念奴娇·赤壁怀古》教案

学习目标

一、理解苏轼在词中所寄寓的思想情感。

二、领会文本写景与抒情,咏史与议论相结合的艺术手法。

学习重点

领会文本写景与抒情,咏史与议论相结合的艺术手法。

学习难点

运用联想和想像,对文本进行拓展延伸,从而提高对古典文学作品的鉴赏能力。

学时安排

一课时

工具

多媒体

学习方法

诵读、讨论

学习过程

一、导入

我们学过《群英会蒋干中计》,蒋干中了谁的计?周瑜。在小说里,周瑜是一位足智多谋的英雄。他在群英会上乘兴作歌:“丈夫处世兮立功名;立功名兮慰平生。慰平生兮吾将醉;吾将醉兮发狂吟!”何等豪气!宋代词人苏轼游赤壁古战场时联想到风流人物周瑜,情难自已,高唱“大江东去”,同样豪迈!本节课,让我们一起走近苏轼,品读《念奴娇·赤壁怀古》。

师(多媒体显示)本节课的学习目标。

二、初读文本,整体感知。

1、生自读,参照课下注释把握读音。

2、简介作者苏轼

生交流

(多媒体显示)

苏轼(1037-1101)字子瞻,号东坡居士,四川眉山人。北宋著名的文学家。与父苏洵、弟苏辙合称“三苏”,是“唐宋八大家”之一。著有《东坡全集》。苏轼在诗、词、散文等方面均取得了独到的成就。这首《赤壁怀古》就是一篇开豪放词风的作品。

3、师范读

4、生自读感知

5、一生朗读

三、了解背景,知人论世

生交流

师补充

苏轼20岁中进士,力图有所作为。他觉察到北宋国力的软弱和辽夏军事政权的严重威胁,希望能抵制外辱,立功疆场。在激烈的政治斗争中,他的理想很难实现。此词是他被贬为黄州团练副使时游赤壁所作。

师作朗读指导

读古典诗词要读出其意境美和韵律美,要求做到如下几点:

第一、发音准确、清楚。

第二、语速适中,读得抑扬顿挫,读出感情来。

生自读,领会词人的情感。

四、想像联想,品读词的意境美

(一)赏析上阕

一生朗读上阕,思考问题:

(1)上阕中写了哪些赤壁景观?

生交流

师明确

大江、故垒、乱石、惊涛、雪浪

(2)在景物描写上,你认为哪几句写得好?

试找出富有表现力的动词来概括景物的特点。

生讨论后交流

师明确

(多媒体显示)

字词

特点

穿

高峻

拍

汹涌澎湃

卷

翻滚奔腾

(3)面对壮美的赤壁景观,作者抒发了哪些怀古情思?

“浪淘尽,千古风流人物”、“一时多少豪杰”

生自读背诵

男生集体朗读上阕

(二)解读下阕

1、一生朗读下阕,师提问:

(1)“周郎”这一形象有何特点?

生交流

师明确

年轻有为、气宇不凡、从容潇洒、指挥若定

(2)周郎如此,苏轼本人呢?作者发出怎样的议论?

周瑜如此年轻有为,联想到自己两鬓斑白,无所建树,不免悲从中来,发出“人生如梦”的感慨。发表这种议论是比较消极的,但苏轼是何等胸襟,“一点浩然气,快哉万里风”就很好地证明了他的乐观旷达。

2、生自读背诵。

五、课堂小结

师引导生概括诵读方法

一生朗读全词

师提问

我们诵读词运用了哪些方法?

生交流

师小结

我们先整体感知地读,接着了解背景,知人论世地读,进而借助联想和想像,融入意境中读,充分品味之后跳出诵读的条框,读出自己的个性美。

六、课堂练习

运有联想和想像,用自己的话口头描述上阕的景观。

一生描述

师读例文

时光的流逝,历史的长河,淘尽无数风流人物,大汉皇朝的李广、去病,三国的刘备、孙权、曹操、秦琼、诸葛、周瑜……这故垒却原来是周郎赤壁。看!陡峭的山崖散乱地直插云霄,汹涌的骇浪猛烈地搏击着江岸,滔滔的江流,卷起千万堆澎湃的雪浪。江山如此多娇,引无数英雄竞折腰!

七、布置作业

背诵全词

[板书设计]

念奴娇·赤壁怀古

初读

———————————

整体感知

背景

———————————

知人论世地读

赏析

———————————

融入意境中读

风格

———————————

读出个性美

四、选读,迁移知识

比较:赏析杜牧的《赤壁》

折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

思考:

1、诗篇开头借什么来兴起对前朝人物和事迹的慨叹,引起了“思古之幽情”?这样写的作用是什么?

2、诗中的“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。”一句用的表现手法是什么?“东风”一词的深层寓意是什么?

3、后两句抒发了作者怎样的思想感情?

参考答案:

1.借一把折戟来兴起对前朝人物和事迹的慨叹,这样写的作用是为后二句论史抒怀做了铺垫。

2.这一句表现手法是运用典故。"东风"一词的深层寓意是建功立业的各种条件和因素。

3.曲折地反映了诗人的抑郁不平和豪爽胸襟。慨叹历史上英雄成名的机遇,是因为他自己生不逢时,有政治军事才能而不得一展。另一层意思:只要有机遇,相信自己总会有所作为,显示出一种逼人的英气。

根据上述所学及自己的了解,学生自由发言,归纳总结怀古诗词特点:

“怀古诗词”是一种以历史事件与人物为感情寄托的诗歌类型。以历史事件、历史人物、历史陈迹为题材,借登高望远、咏叹史实、怀念古迹来达到感慨兴衰、寄托哀思、托古讽今等目的。一般包括述史和咏怀两部分,采用对比手法,主要有古人与作者的对比;永恒与短暂的对比;盛与衰的对比;自然与人生的对比;今与昔的对比等。

鉴赏技巧:首先,弄清史实,疏通文意。其次,分析技巧,体察诗心。最后,披文入情,细致领悟。

课后作业,延伸教学:

从书上或网上查找一篇怀古诗词,进行赏析,并写出赏析性的文章。

有时间可阅读余秋雨的《苏东坡突围》一文和林语堂著的《苏东坡传》一书。

宋词二首

教案(2)

《永遇乐 京口北固亭怀古》教案

二课时

教学要点

学习《永遇乐 京口北固亭怀古》。

教学内容

一、课前导入

1、继承苏武把词的豪放风格加以发扬光大,使它蔚然成为一大宗派,主要应归功于辛弃疾。辛弃疾的词,

"

慷慨纵横,有不可一世之概

"

。(《四库全书总目提要》)这种豪迈风格的形成,首先决定于他的作品有深厚的爱国热情和广阔的社会内容。

2

.指导预习,初读课文,疏通文字。

3

.补充注音:谢?

4

.补充注释:

风流:这里指英雄遗风,即英雄人物在历史舞台上所创伟绩带来的意义上的影响,所谓流风余韵。

气吞万里:豪气简直能吞没万里江山,形容气概非凡。

草草:本来是杂乱不齐的样子,这里引申作草率马虎。

北顾:回头向北望。

可堪:哪堪,怎堪,也就是怎能忍受的意思。

5

.思考问题:

(

1

)找出韵脚,并在朗读中体会。

左、住、虎、顾、路、鼓、否。厌声韵。

(

2

)这首词用了哪些典故,有什么含义?

6

.作者与写作背景:

辛弃疾在词人中,算是个英雄。

1161

年,金国大举南犯,

21

岁的辛弃疾率群众

2000

多人在家乡起义,加入以耿京为首的农民抗金义军,担任

"

掌书记

"

职务。在起义军的几个月里,他表现出非凡的勇敢和坚定,干了两件轰动一时的事。一件是,一个叫义端的和尚叛变投敌,辛弃疾亲往追捕,亲手斩了这个叛徒;另一件是,亲率

50

骑兵,直闭驻有

5

万大军的金营,活捉了杀害耿京、瓦解起义军的叛徒、内好张安国渡过淮水,到达建康(南京)。辛弃疾到了南方,耿京的起义军已经失败,他便留在南京。从此以后,他继续坚持主战,用他饱含爱国主义激情的词和文章,宣传北伐抗金,收复中原统一全国的主张。但是,以赵构为首的赵家王朝偏安江南,在临安过着游宴玩乐歌舞升平的生活,对金屈辱求和。他们对起义军也一直害怕。辛弃疾渡江之后,首先被解除了武装,后来才被派往江阴作签判,帮助地方官处理政务。辛弃疾被迫退隐江西上饶,空怀一腔忠贞热情,却报国无门。辛弃疾许多词就反映了这种悲愤。我们今天要学的这篇怀古词,是突出的一首。宋宁宗喜泰三年(

1203

),辛弃疾

64

岁退居江西乡!司已有十多年,被执掌大权的韩伉胄所起用。当时蒙古已崛起,金则日益衰败,并起了内乱。韩要立一场伐金大功,以巩固自己的地位,于是起用了辛弃疾作为号召北伐的旗帜。第二年(

1204)任他作镇江知府,镇江那时正处于抗战前线。辛初到镇江,积极为北伐作准备,可他的意见不能被韩?胄一伙采纳,并给他一个降官的处分,后来又把他调离镇江。辛弃疾施展雄才大略为恢复大业出力的愿望又落空了。这就是辛弃疾写这首词的背景。

7

.听课文录音带或者教师范读,疏通文字。

8

.讲读课文。

(

1

)阅读上片。让同学分出层次,教师讲析。

①分两层。

"

千古江山……风流总被雨打风吹去

",是第一层,写向四周远眺大好河山,缅怀曾经在京口建都的孙权。孙权是三国时吴国的皇帝,他在南京建立吴都,并且能够打垮来自北方的侵犯者曹操的军队,保卫了家园。辛弃疾以

"

英雄

"

一词赞颂他,表示自己对他的敬仰和向往,只是像孙仲谋那样的英雄人物,再无处可寻了。

"

舞谢歌台

"

一句,承接上文,即便是英雄事业的流风余韵,也已经没有了。这两句表达了对前人事业后继无人的惋惜,也暗指南宋统治者昏庸无能。

②

"

斜阳草树……气吞万里如虎

"是第二层,写俯瞰京口街市,缅怀曾经在那里居住的刘裕。刘裕出身贫寒,曾经生活在荒僻小街巷,却讨伐桓直,平定叛乱。

"

想当年

"

三句颂扬刘裕率领兵强马壮的北伐军驰骋中原,气吞胡虏。刘裕先灭山东的后燕,后灭陕西的后秦,光复洛阳、长安、煊赫一时。辛弃疾远在乾道元年(

1165

年)呈给宋孝宗的《美芹十论》里,明白指出出兵北伐,应取道山东

--

因为山东之民劲勇,敌守备简略。

"

不得山东,则河北不可取,不得河北,则中原不可复。

"

在当时韩佳胄急于北伐的现实中,辛弃疾对刘裕的歌颂不仅是向往他的英雄业绩,还有如果碰到刘裕这样的国君,他的正确战略意图就能被采用的意思。

③同学朗读上片。总结:这一段借孙权和刘裕两个历史上英雄人物事迹隐约讽刺南宋政权的无能,表达自己抗敌救国的热情。

(

2

)阅读下片,分析层次。教师讲解,学生讨论用典的作用。

①第一层:

"

元嘉草草

"

句。

"

元嘉

"是南朝宋文帝年号。宋文帝刘义隆是刘裕的儿子。他不能继承父业,好大喜功,听信王玄漠北伐之策,打没有准备的仗,结果一败涂地,北魏军队一直追到长江边,声称要渡江,都城震恐。封狼居肯是用汉朝霍去病战胜匈奴,封狼居前山,举行祭天大礼的故事。宋文帝听了王玄漠的大话,对臣下说:

"

闻王玄漠陈说,使人有封狼居前意。

""

仓皇北顾

"

,是看到北方追来的敌人而张皇失色的意思,宋文帝战败时有

"

北顾涕交流

"

的诗句。

②凡诗文运用典故都有用意,辛弃疾引用宋文帝北伐惨败的故事目的是什么?

借鉴历史,伐金必须做好准备,不能草率从事。

③第二层。

"

四十三年,……一片神鸦社鼓!

"

是第二层。追忆自己当年南归途经扬州所见惨象,描述瓜步山周围人们生活的情景。

"

四十三年

"

三句,说辛弃疾在京口北固亭北望中原,记得四十三年前自己正在战火弥漫的扬州以北地区参加抗金斗争。后来渡淮南归,原想凭藉国力,恢复中原,没有想到南宋朝廷昏联无能,使他英雄无用武之地。如今自己已成老年,壮志依然难酬,追思往事,不胜身世之感!

"

佛狸洞下

"

三句,从上文缅怀往事回到眼前现实。

"

佛狸调

"

是北魏太武帝拓跋案追击王玄漠的军队时在长江北岸瓜步山建造的行宫。当地老百姓年年在佛狸词下迎神赛会,很是热闹。

④作者写佛狸调一幕景象,表达什么心情?

作者的心情是沉重的,表达了自己的隐忧:如今江北各地沦陷已久,不迅速谋求恢复,民俗就安于异族统治,忘记了自己是宋宝臣民。表示对南宋政府不图恢复中原的不满。

⑤最后三句是第三层。抒发未能施展才能的感慨。廉颇是战国时赵国名将。因被人陷害,跑到魏国去。后来秦国攻打赵国,赵王派使者去探望他,看他还能不能替赵国出力。廉颇本来也很想被赵王召见,效命疆场,击破强秦,使赵国能强盛起来。他在赵国使者面前,"

一饭斗米,肉十斤,被甲上马,以示尚可用。

"

但结果赵使还报赵王说:

"

廉将军虽老,尚善饭;然与臣坐顷之,三遗矢矣。

"(见《史记 廉颇蔺相如列传》)于是赵玉以为他老了,便不再起用。以廉颇事做结,表达了作者怎样的感情?

教师引导学生讨论,明确。

以廉颇自比,表示虽老却不忘为国效力,收复中原的耿耿忠心,可是朝廷一味屈膝媚和,极好当道,多用少年轻进之士,又有谁会想到自己呢。一腔悲愤溢于言表。

总结下片。用刘帝、佛狸调、廉颇的典故,继续写自己报效祖国一片忠心,并表示自己不被朝廷所用的激愤。

9

.指导朗读,体会作者感情。

10

.这首词的写作特点是运用典故,有人说辛弃疾的词有

"

掉书袋

"

的毛病。你认为如何?

这首词用典多不能说是毛病。它所用的除了末了廉颇一事之外,都是有关镇江的史实,眼前风光,是

"

京口怀古

"

这个题目应有的内容,和一般辞章家用典故不同;况且他用这些典故,都和这词的思想感情紧密联系。就艺术手法论,环绕作品的思想内容而使用许多典故,以加强作品的说服力和感染力,这正是这首词的长处。

11

.总结思想内容和艺术特色。

这首词借

"

怀古

"

赞扬孙权、刘裕的抗敌业绩,批评南宋当政者仓碎北伐的冒险行动,表达自己的积极抗金,恢复中原统一国家的热切愿望。运用典故,十分恰当,是它的一大艺术特色。

[

附录

]

(一)重点内容图示。

1

.《念奴娇 赤壁怀古》

上阔:写景,赞叹山河美

│

(过渡句)

下阔:写人,怀古发感慨

2

.《永遇乐 京口北固亭怀古》

上阔:盛赞历史上多位英雄人物

│

(大量用典借古讽今)

下阔:力表自己抗金的态度

(二)作者介绍。

苏轼(

036

~

1101

)字子瞻,四川眉山人。

1056年(仁宗嘉?元年)与父苏洵、弟苏辙进京,次年与苏辙同科进士及第,父子三人文名大震,号称

"

三苏

"

。同年,因母丧返川。

1060年,苏轼再入京,次年,任凤翔府签判。

1065

年(英宗治平二年),还朝,值史馆,次年,苏为卒,扶丧回川。

1069年(神宗熙宁二年),苏轼又返朝。历任官职,直至

1072

年,才通判杭州。

1075

年起,历知密州、徐州、湖州。

1079年(神宗元丰二年),突遭逮捕,审讯,贬为黄州团练副使。在黄州,他经营东坡,务农,号东坡居士。

苏轼本来一帆风顺,为什么会遇到坎坷呢?

当时朝廷政局多变。王安石两相两罢,有一些乘时而起的小人,得了权势。在新政首领王安石等人或隐或罢之际,如果苏较得到朝廷重用,岂不是于他们不利?于是,那些曾经依附过王安石的小人,从苏轼知湖州的谢表中嗅出了苏轼对皇帝不忠的味道来。御史李定等人,更在谢表之外,搜罗苏轼的诗作,加以"

分析",罗织罪名,构成文字狱"乌台诗案

"

。因为苏武谢表中有

"

知其愚不识时,难以追陪新进;察其老不生事,或能牧养小民。"

其中

"

新进

"二字,正好触犯了李、舒辈的忌讳。苏轼的诗作中,反映民间疾苦,他写过旧妇则,反映过变法中确实存在的问题,表示对新政的不满。因为说了真话,让李、舒辈抓到了把柄,苏轮自被逮讯到结案,历时五个月,不论在朝在野,政见同与不同,营救者络绎不绝(包括章爆、王安石等),最后,神它才决定不杀苏武,而以贬满了事。

总之,苏武贬黄州,是因为遭人暗算,不知不觉转入政治斗争漩涡,而不是什么因写诗攻击新法。他这次受打击,心情是复杂的,所以游赤壁时写了这首词,抒发自己的抱负。

辛弃疾(

1140

~

1207

)字幼安,号稼轩,济南人。少年时聚众二千参加农民领袖耿京的起义抗金军,失败后,南归。历任湖北、湖南、江西安抚使(掌管一路军政民政的长官),在政治军事上都能采取积极的措施,以利国便民。朝廷当权者疑忌他,落职后长期没有得到任用,从

43

岁起,闲居江西信州(今上饶市),达二十余年(在这时期只一度知福州兼福建安抚使)。到了晚年,朝廷又起用他,做过浙东安抚使和镇江知府。在镇江任内,他特别重视抗金的准备工作。可是朝廷对他不重视,不能久于其位。终于怀着恢复中原的宏愿,抑郁以殁,他是南宋最杰出的爱国词人。著有《稼轩词》(一名《稼轩长短句》),总计

600

多首,辛词题材广阔,内容丰富,意境深远,风格以豪放悲壮为主。他的爱国词作情辞慷慨,爱憎分明,艺术感染力很强。他还以多彩的画笔反映当时的社会生活,描绘农村风光,赞美壮丽山河,进一步扩大了词的表现范围,推动了南宋前期词风的变化,对后世产生了深远的影响。

(三)关于赫壁怀古》中

"

人生如梦

"

所反映的思想情绪。

《宋词赏析》中认为,这句话反映了作者入世与出世的思想矛盾,是无可奈何心情下的故作达观,其情绪不免趋于消极。他是见江山依旧而人事已非,沦落无聊而徒伤老大,于是引发

"

人生如梦

"

的感慨,从而借酒浇愁。张志岳则在《文艺百家》(

1979

年第

1

期)中撰文认为,这句话不能作单纯消极的理解,而是作者面对现实,表现得比较平静和旷达。从作者遭遇看,写这首词时他已被贬多年,而他对王安石的新法在实践过程中有了新的认识,对宋神宗,则似有知遇之感。因此,他的词并不针对什么具体的境遇,而是用

"

人生如梦

"

来概括二十多年的仕途,虽有感慨,更有不作具体计较的旷达态度,这态度又促使他能够借酚月来感发

"

江月是能了解我的

"

那种坚持理想的精神。

(四)有关常识。

有关词的知识:词,诗歌的一种,起源于南北朝,成于唐,盛于宋。词有很多别称,如

"

长短句

"

、"

诗余

"

、"

曲

"

、

"

曲子词

"

、

"

曲词

"

、

"

乐府

"

、

"

乐章

"

、

"

歌词

"

等。词按字数的多少分类可分为

小令(

58

字以内)、中调(

59

字至

90

字)和长调(

91

字以上)三大类。按词的段落的多少分类又分成几种:全词只有一段的叫

"

单词

"

,二段的叫

"

双调

"

,三段的叫

"

三叠

"

,四段的叫

"

四叠

"

。词的段落叫

"

阕

"

或

"

片

"

,从上片到下片讲究衔接贯穿,意思前后相承,叫

"

过片

"

。下片的首句句式不同的叫

"

换头

"

或

"

过变

"

。依照已有的词调写的叫

"

填词

"

或

"

依声填词

"

,自己谱曲自己写词的叫

"

自度曲

"

,《扬州慢》属后一类。词常见有

"

令

"

、

"

引

"

、

"

近

"

、

"

慢

"

的分别,

"

令

"

即小令,

"

引

"

是正歌之前引歌,

"

近

"

又称

"

近拍

"

,相当于

"

引

"

,

"

慢

"

是慢曲子的省称,指节拍较慢,声调延长。慢词的字数较令、引、近的词字数要多些。宋代词风可分为婉约派和豪放派。婉约派主要词人有柳永、周邦彦、李清照、姜夔等,他们认为

"

词为艳科

"

、

"

诗庄而词媚

"

,多写情愁别绪、个人遭遇,特别讲究音律格律,风格清丽婉媚。豪放派以苏、辛为代表,主张

"

以诗为词

"

、

"

无言不可入,无事不可言

"

,不肯损害意思以迁就音律,

"

故为豪放不羁之语

"

,格调高昂、取材广泛。