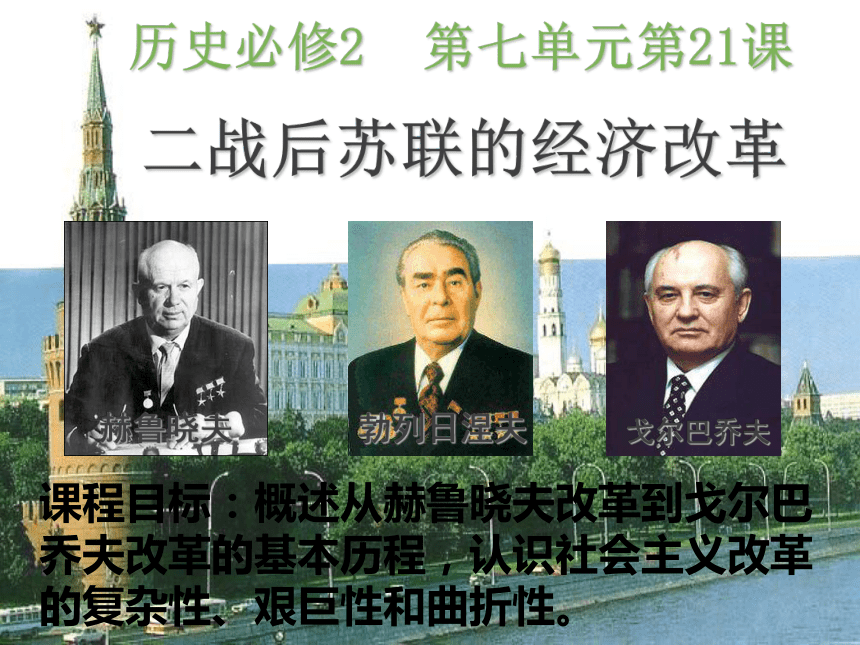

高中历史(人教新课标版)必修二 课件 第21课:二战后苏联的经济改革 (共40张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中历史(人教新课标版)必修二 课件 第21课:二战后苏联的经济改革 (共40张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-08-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件40张PPT。二战后苏联的经济改革课程目标:概述从赫鲁晓夫改革到戈尔巴乔夫改革的基本历程,认识社会主义改革的复杂性、艰巨性和曲折性。历史必修2 第七单元第21课赫鲁晓夫勃列日涅夫戈尔巴乔夫斯大林经济体制的特征及弊端(1)单一的公有制

(2)高度集中的计划经济,排斥市场

(3)主要以行政手段管理经济

主要特征 主要弊端 (1)片面发展重工业

(2)为支持工业,不惜损害农民利益,损害了农民的积极性

(3)计划指令压抑了地方和企业的积极性复习:斯大林时期的集体农庄 农业情况非常严重。若按人口平均计算,谷物产量1913年全俄为540.2公斤,1940年才达429.7公斤,1955年也才为524公斤;肉类统计1913年为31.4公斤,1940年为24.2公斤,1955年为31.8公斤。 国民经济比例失调,莫斯科市民排队购买日用品 (苏联)农、轻工业的发展和重工业相比,差距十分悬殊。从工业化开始的1926年到战前的1940年,重工业年平均增长速度21.9%,轻工业只有14.1%,农业则为1.5%。1.背景:斯大林体制的弊端日益暴露,尤其是农业集体化的消极影响越来越明显;斯大林逝世,赫鲁晓夫上台后地位日益稳固.苏共二十大(1956 “秘密报告”)一、赫鲁晓夫改革 苏共“二十大”的召开 会议概况:

①赫鲁晓夫做《关于个人迷信及其后果》的秘密报告。

②揭露了斯大林在领导社会主义建设中的严重错误以及对他的个

人崇拜造成的严重后果。 会议的影响:

会后苏联开展了批判斯大林的活动,同时进行了大规模的平反冤假错案。

取消农产品的义务交售制,实行收购制,提高收购价格,增加农民收入鼓励农民和农场职工发展家庭副业,扩大集体农庄和国营农场的自主权大规模开垦荒地,提高粮食产量,

提倡种植玉米(玉米运动)废弃部门管理体制,

将部分企业的管理权下放给加盟共和国给予企业部分权利一定程度承认企业和个人的物质利益,调动生产积极性。2.措施:重点赫鲁晓夫在农场视察赫鲁晓夫参观肉联厂 种植玉米的面积从1954年的430万顷扩大到1962年的3700万顷。扩种玉米对畜牧业有促进作用。但是,由于许多地方的气候不宜种玉米,产量很低。也有些地区因日照量不够,玉米结不了穗。还有些地区因扩种玉米影响了小麦生产。扩种玉米的计划最终失败了。

开展种植玉米运动 “赫鲁晓夫上台不久,苏联的党政大权又集中到他一人身上,对赫鲁晓夫的个人崇拜也开始了,例如:1964年赫鲁晓夫70岁生日时,苏联几乎重演了1929年斯大林50岁诞辰的那一幕。后来苏共中央在对赫鲁晓夫的责难中说:‘苏联报刊沉湎于日益频繁的报道赫鲁晓夫的活动,并对他大加溢美,1963年全国性大报共刊登了他的120幅照片,1964年头9个月竟至140幅。相形之下,当年斯大林巨照载之极端也不过一年只有10~15次。’”

赫鲁晓夫曾经尖锐地批判斯大林搞个人崇拜。他把斯大林时期个人崇拜盛行归罪于斯大林本人是否正确根源在于高度集中的政治体制。赫鲁晓夫把斯大林时期个人崇拜的错误完全归结为斯大林的个人品质,是不科学的。3.结果:收效甚微4.评价:积极作用在于:在一定程度上冲击了斯大林模式,取得了一定的成效。

局限性在于:对斯大林模式缺乏科学认识,未能从根本上突破这一模式。加之赫鲁晓夫本人喜欢浮夸冒进,自己也搞个人崇拜,最终导致改革失败。 农业集体化

片面发展重工业粮食短缺平均产量低比例失调,无积极性

人民生活困难赫鲁晓夫的墓碑 墓碑上半白半黑的对比,“其中包含着永恒的矛盾—光明的进步的因素同反动因素之间的斗争。……在彼此斗争中相互咬合”

——墓碑的设计者

涅伊兹维斯特代表了赫氏毁誉参半的一生。 1. 20世纪50年代中期,苏联开始对斯大林模式进行改革的主要原因是

A.斯大林模式弊端日益暴露

B.战后社会主义力量的壮大

C.苏共二十大打破了对斯大林的个人崇拜

D.斯大林的逝世

2.有学者提出:“从一定意义上说,赫鲁晓夫既是斯大林模式的掘墓人,但最终还是扮演了守墓人的角色。”主是指赫鲁晓夫

A.揭露了斯大林的个人崇拜,但不够实事求是

B.改革缺乏正确指导思想

C.改革冲击了斯大林模式,但仍未从根本上摆脱斯大

林模式的束缚

D.坚持斯大林模式,不愿进行改革即时练习3.赫鲁晓夫的经济改革遭受挫折的根本原因是

A.缺乏正确的指导思想

B.导致了工农的不满

C.个人的作风缺乏实事求是的精神

D.不切实际,急躁冒进1、内容 (1)在企业管理方面:①恢复部门管理体制,加强对经济的集体领导;

②扩大国营企业经营自主权;

③运用经济手段,刺激企业改善经营管理。(2)在工业方面注重发展重工业,特别是军事工业。二、勃列日涅夫改革 重点在工业方面(1)前期取得一些成效,苏联的军事实力明显增强,达到与美国相匹敌的水平。2、改革的结果 苏联为在军事上赶上美国,扭转在军事上不利的地位,加大军费开支。70年代军费开支都保持在每年超过美国20% 。勃列日涅夫时期苏联几乎每两位科学家中就有一位在研究坦克、火炮和导弹,军工生产差不多占国民生产的40%

——《世界现代史》(2)军备竞赛导致经济负担不断增长,1975年以后,苏联经济增长率逐年下降,经济发展进入停滞时期,国家面临新的困境。 苏联的国防开支:1955年,是324亿美元,

1979年则高达1480亿美元。3、改革的失败的原因

(1)改革仍没有突破原有经济体制的框框。只是修补性的改革,不能根除原有体制的弊病;(2)勃列日涅夫执政后期趋于保守;(3)苏联与美国军备竞赛消耗了大量 人力、物力、财力资源,影响经济发展。【合作探究】:试比较赫鲁晓夫和勃列日涅夫的改革有何异同?异:改革重点有所不同,

前者的重点在农业,

后者的重点在工业。同:

①目的:都是为了解决“斯大林模式”的弊端;

②结果:都在短期内取得一些成果;但国民经济比例失调的问题没有解决。

③失败主要原因:

两者都没有从根本上破除“斯大林模式”。部门管理体制

4.勃列日涅夫改革 ①注意用经济手段管理经济 ②扩大国营企业的经营自主权 ③建成了发达社会主义 ④前期有一定效果,后期经济停滞

A、①② B、③④ C、①②③ D、①②④

5.勃列日涅夫把改革的重点放在重工业上,其主要目的是

A、成为超级大国 B、增强综合国力

C、增强军事和综合国力,与美国争夺世界霸权

D、以重工业带动整个国民经济的发展

6. 赫鲁晓夫与勃列日涅夫改革归于失败的共同原因是

A、政治上没有进行改革 B、经济上措施不符合国情

C、没有突破斯大林模式 D、与美国争霸消耗了国力

即时练习三、戈尔巴乔夫改革 戈尔巴乔夫出生于俄罗斯南部斯塔夫罗波尔附近,1985年至1991年,任苏联共产党中央委员会总书记。他在职时期的政策导致了冷战的结束,为此他于1990年获得诺贝尔和平奖,但他的改革政策也使得苏联解体。1、戈尔巴乔夫改革的背景材料一:二战后出于与美国争霸的需要,以非理性方式进行军备竞赛,致使军费开支达到国民收入的1/4,背上沉重的包袱。同时四处伸手,加重对东欧国家的控制,还在1979年入侵阿富汗,其形象大损,同时每年还要花掉几十亿卢布。 材料二:俄国历史上靠扩张起家,民族众多,但各民族发展极不平衡。无论是沙皇,还是苏联都对少数民族实行同化的高压政策。斯大林时期采取镇压和强制迁徙的政策,造成很多问题。斯大林之后,高压政策被怀柔政策所取代,民族问题日益显露,地方民族主义倾向日益明显。材料三:苏联社科院一次关于苏共性质的调查显示:

认为苏共代表工人的只占4%;

认为代表全体人民的只占7%;

认为代表全体党员的占11%;

而认为仅仅代表党的官僚、干部和机关工作人员的,竟高达85%。材料四:1985年苏联人均GNP为3.396美元,不仅落后于西方发达国家,而且落后于亚洲、拉美一些国家。苏联人均生活水平从革命前居欧洲第五位下降到居世界第八十八位。20世纪80年代中后期,苏联出现了社会动荡、经济停滞、人民生活水平持续下降的危机局面。2、内容①重点是用经济管理方法代替原来的行政命令,这实际上是承认市场对经济的调节作用。

②政府还减少了指令性计划指标,代之以指导性计划指标;

③通过一系列法规,调整所有制的结构,使原来的单一的公有制经济发生了一些变化,个体劳动者和合作社得到迅速发展,

④企业开始实行各种形式的租赁和承包,并出现了与国外的合资企业。

⑤一些集体农庄和国营农场开始实行租赁制或建立家庭农场3、结果:经济不断滑坡,人民生活水平继续下降4、失败的原因:缺乏宏观决策和相应的配套措施

仍未放弃苏联传统做法,优先发展重工业 材料一:戈尔巴乔夫……的经济改革方案,比以前……的改革前进了一步,它不仅涉及到了国家与企业之间的行政权力关系,而且涉及到两者之间的经济关系。然而,该改革方案也有很大的局限性。这突出表现在:把调整国家与企业的经济关系局限于财政关系即利润分配关系,而未触及产权关系。事实表明,企业没有独立的产权,就不可能有真正的自主经营和自负盈亏,也不可能成为真正的商品生产者和市场主体。 上述材料反映戈尔巴乔夫的改革存在何种问题?改革措施缺乏宏观决策和相应配套措施。

继续优先发展重工业。 材料二:直至苏联解体前,戈尔巴乔夫仍然认为,斯大林时期实行的不依赖外国贷款和不等待靠发展轻工业为依托的重工业发展战略,是当时条件下的唯一可能的道路,“这是一个创举,它把群众的革命热情当做经济发展的合力”。工业化一下子把国家提高到一个崭新的水平“,“这是具有全世界历史意义的功勋”。 材料:首先提出“人道的、民主的社会主义”以取代科学社会主义作为指导思想。

在实践中主张“公开性,民主化和社会主义意识形态多元化”——这些造成了人们思想的混乱。民族主义势力泛滥,民族矛盾激化。苏共内部产生严重分歧,各派之间的斗争日趋激烈和公开化,苏联的政治经济形势迅速恶化。

1990年苏联人民代表大会通过决议,从宪法中删去关于共产党领导作用的条文。戈尔巴乔夫的政治改革:背离社会主义方向 苏共在生死存亡的关头,未能得到人民包括1000多万苏共党员的积极响应,军队也拒绝执行命令,甚至发生倒戈。八·一九事件苏联解体有两层含义:

一是苏联分裂成多个国家,

二是社会主义制度被资本主义

制度所取代直接原因:根本原因:戈尔巴乔夫的改革苏联高度集中的政治、经济体制1991年12月25日19时32分红旗从克里姆林宫上降落戈尔巴乔夫改革重点:用经济管理方法代替行政命令(实质:承认市场对经济的调节作用)1.缺少宏观决策和相应的配套措施

2.继续优先发展重工业作为改革的重点局势失控,苏联解体二战后苏联的经济改革赫鲁晓夫、勃列日涅夫和戈尔巴乔夫改革有何异同点? 同:1.都是为了解决斯大林体制弊端;

2.都在农业、工业方面进行调整;

3.改革过程脱离了苏联实际;

4.结果都失败了 异:1 侧重点不同,赫鲁晓夫改革侧重农业,勃列日涅夫改革侧重重工业,戈尔巴乔夫改革侧重所有制和商品经济入手;

2 成效不同,前两者都取得一定的成效,而后者未见成效转向政治改革;

3 败因不同,前两次失败是因为未改变原有体制,对斯大林体制进行修修补补,但后者进行根本性的变革,由于措施不符合国情而失败。 苏联经济改革的启示1.社会主义制度需要在发展的道路上自 我调整和自我完善。2.社会主义改革要坚持从实际出发,实事求是,走适合本国国情的发展道路。3.改革是一项复杂的系统工程,不可能一帆风顺,必然具有复杂性、曲折性和艰巨性。4.改革要关注人民大众的生活。7.关于戈尔巴乔夫改革叙述不正确的是

A.突破了斯大林模式

B.先进行经济改革,后进行政治改革

C.以“人道的民主的社会主义”为指导思想

D.反对派的崛起是其失败的根本原因

8.戈尔巴乔夫改革与赫鲁晓夫当政时的政策相比

A.都引起了当时苏联人民的思想混乱

B.都对苏联的历史全盘否定

C.都否定了十月革命

D.都放弃了科学社会主义的指导即时练习9.戈尔巴乔夫改革与1978年后的中国改革相比

A.都首先从经济领域开始

B.都在经济领域取得了巨大成就

C.都保持了马克思主义方向

D.都适应了各自的国情

10.从十月革命至20年代,苏俄的经济政策发生了重大变

化,从中可以得出结论

A.要充分调动农民的积极性

B.要使生产关系适应于生产力的发展

C.要为工农业的发展创造有利条件

D.要把市场和计划结合起来

中苏两国在建设社会主义过程中,有许多相似之处:一、都面临由农业国过渡到工业国的任务;二、都对斯大林模式进行过改革。

请回答:

(1)其指导思想和相关政策有哪些相似性?

(2)中苏两国各在什么时候对斯大林模式进行过改革?

(3)中苏两国对斯大林模式进行改革的结果有什么不同?导致这一差异的原因何在?参考答案:

(l)指导思想和相关政策相似性:①优先发展重工业②实施五年计划③改革农村生产关系

(2)开始改革:中国是1978年十一届三中全会以后;苏联是1956年苏共二十大以后。

(3)不同结果:中国成功,形成了有中国特色的社会主义理论。

苏联几位领导人改革相继失败,苏联解体。

原因:

指导思想不同。中国有邓小平理论的正确思想作指导。苏联缺乏科学的思想指导。

具体做法不同。中国经济改革力度比较大,完全突破了斯大林模式;苏联经济改革是小修小补,政治改革背离社会主义,引起思想混乱。

对待“和平演变” 的态度不同。中国坚持四项基本原则;苏联混淆社会主义民主与资产阶级自由化界限。

对改革认识不同。中国把改革当作党和国家的中心工作,改革成就突出;苏联把改革当作缓和国内矛盾、对外争霸的工具,经济改革的一点点成果也化为乌有。回顾:苏联经济发展与改革的历程勃列日涅夫改革(趋于停滞)赫鲁晓夫改革(探索开始)斯大林经济体制(确立)新经济政策(新的探索)战时共产主义政策(探索)社会主义经济

制度确立阶段社会主义经

济改革阶段戈尔巴乔夫改革(深化、失败)启示

教训【学思之窗】

?

对比新经济政策,理解邓小平为什么说“后来苏联的模式僵化了”。?

答案要点:新经济政策从俄国国情出发,利用市场和货币关系来扩大生产,是小农经济占优势的国家向社会主义过渡的正确途径。斯大林时期形成的高度集中的计划经济体制,虽然在短期内使苏联成为工业强国,但随着苏联社会主义建设的深入,其指导思想日益“左”倾化、教条化,失去了自我调节的能力,暴露出越来越多的弊端。

?本课测评

?

为什么会出现戈尔巴乔夫改革?其结果如何?

?

答案要点:20世纪80年代中期,苏联出现了社会动荡、经济停滞、人民生活水平逐渐下降的危机局面。戈尔巴乔夫执政后,为了缓解经济困难,进行改革。其结果是造成苏联的解体。

(2)高度集中的计划经济,排斥市场

(3)主要以行政手段管理经济

主要特征 主要弊端 (1)片面发展重工业

(2)为支持工业,不惜损害农民利益,损害了农民的积极性

(3)计划指令压抑了地方和企业的积极性复习:斯大林时期的集体农庄 农业情况非常严重。若按人口平均计算,谷物产量1913年全俄为540.2公斤,1940年才达429.7公斤,1955年也才为524公斤;肉类统计1913年为31.4公斤,1940年为24.2公斤,1955年为31.8公斤。 国民经济比例失调,莫斯科市民排队购买日用品 (苏联)农、轻工业的发展和重工业相比,差距十分悬殊。从工业化开始的1926年到战前的1940年,重工业年平均增长速度21.9%,轻工业只有14.1%,农业则为1.5%。1.背景:斯大林体制的弊端日益暴露,尤其是农业集体化的消极影响越来越明显;斯大林逝世,赫鲁晓夫上台后地位日益稳固.苏共二十大(1956 “秘密报告”)一、赫鲁晓夫改革 苏共“二十大”的召开 会议概况:

①赫鲁晓夫做《关于个人迷信及其后果》的秘密报告。

②揭露了斯大林在领导社会主义建设中的严重错误以及对他的个

人崇拜造成的严重后果。 会议的影响:

会后苏联开展了批判斯大林的活动,同时进行了大规模的平反冤假错案。

取消农产品的义务交售制,实行收购制,提高收购价格,增加农民收入鼓励农民和农场职工发展家庭副业,扩大集体农庄和国营农场的自主权大规模开垦荒地,提高粮食产量,

提倡种植玉米(玉米运动)废弃部门管理体制,

将部分企业的管理权下放给加盟共和国给予企业部分权利一定程度承认企业和个人的物质利益,调动生产积极性。2.措施:重点赫鲁晓夫在农场视察赫鲁晓夫参观肉联厂 种植玉米的面积从1954年的430万顷扩大到1962年的3700万顷。扩种玉米对畜牧业有促进作用。但是,由于许多地方的气候不宜种玉米,产量很低。也有些地区因日照量不够,玉米结不了穗。还有些地区因扩种玉米影响了小麦生产。扩种玉米的计划最终失败了。

开展种植玉米运动 “赫鲁晓夫上台不久,苏联的党政大权又集中到他一人身上,对赫鲁晓夫的个人崇拜也开始了,例如:1964年赫鲁晓夫70岁生日时,苏联几乎重演了1929年斯大林50岁诞辰的那一幕。后来苏共中央在对赫鲁晓夫的责难中说:‘苏联报刊沉湎于日益频繁的报道赫鲁晓夫的活动,并对他大加溢美,1963年全国性大报共刊登了他的120幅照片,1964年头9个月竟至140幅。相形之下,当年斯大林巨照载之极端也不过一年只有10~15次。’”

赫鲁晓夫曾经尖锐地批判斯大林搞个人崇拜。他把斯大林时期个人崇拜盛行归罪于斯大林本人是否正确根源在于高度集中的政治体制。赫鲁晓夫把斯大林时期个人崇拜的错误完全归结为斯大林的个人品质,是不科学的。3.结果:收效甚微4.评价:积极作用在于:在一定程度上冲击了斯大林模式,取得了一定的成效。

局限性在于:对斯大林模式缺乏科学认识,未能从根本上突破这一模式。加之赫鲁晓夫本人喜欢浮夸冒进,自己也搞个人崇拜,最终导致改革失败。 农业集体化

片面发展重工业粮食短缺平均产量低比例失调,无积极性

人民生活困难赫鲁晓夫的墓碑 墓碑上半白半黑的对比,“其中包含着永恒的矛盾—光明的进步的因素同反动因素之间的斗争。……在彼此斗争中相互咬合”

——墓碑的设计者

涅伊兹维斯特代表了赫氏毁誉参半的一生。 1. 20世纪50年代中期,苏联开始对斯大林模式进行改革的主要原因是

A.斯大林模式弊端日益暴露

B.战后社会主义力量的壮大

C.苏共二十大打破了对斯大林的个人崇拜

D.斯大林的逝世

2.有学者提出:“从一定意义上说,赫鲁晓夫既是斯大林模式的掘墓人,但最终还是扮演了守墓人的角色。”主是指赫鲁晓夫

A.揭露了斯大林的个人崇拜,但不够实事求是

B.改革缺乏正确指导思想

C.改革冲击了斯大林模式,但仍未从根本上摆脱斯大

林模式的束缚

D.坚持斯大林模式,不愿进行改革即时练习3.赫鲁晓夫的经济改革遭受挫折的根本原因是

A.缺乏正确的指导思想

B.导致了工农的不满

C.个人的作风缺乏实事求是的精神

D.不切实际,急躁冒进1、内容 (1)在企业管理方面:①恢复部门管理体制,加强对经济的集体领导;

②扩大国营企业经营自主权;

③运用经济手段,刺激企业改善经营管理。(2)在工业方面注重发展重工业,特别是军事工业。二、勃列日涅夫改革 重点在工业方面(1)前期取得一些成效,苏联的军事实力明显增强,达到与美国相匹敌的水平。2、改革的结果 苏联为在军事上赶上美国,扭转在军事上不利的地位,加大军费开支。70年代军费开支都保持在每年超过美国20% 。勃列日涅夫时期苏联几乎每两位科学家中就有一位在研究坦克、火炮和导弹,军工生产差不多占国民生产的40%

——《世界现代史》(2)军备竞赛导致经济负担不断增长,1975年以后,苏联经济增长率逐年下降,经济发展进入停滞时期,国家面临新的困境。 苏联的国防开支:1955年,是324亿美元,

1979年则高达1480亿美元。3、改革的失败的原因

(1)改革仍没有突破原有经济体制的框框。只是修补性的改革,不能根除原有体制的弊病;(2)勃列日涅夫执政后期趋于保守;(3)苏联与美国军备竞赛消耗了大量 人力、物力、财力资源,影响经济发展。【合作探究】:试比较赫鲁晓夫和勃列日涅夫的改革有何异同?异:改革重点有所不同,

前者的重点在农业,

后者的重点在工业。同:

①目的:都是为了解决“斯大林模式”的弊端;

②结果:都在短期内取得一些成果;但国民经济比例失调的问题没有解决。

③失败主要原因:

两者都没有从根本上破除“斯大林模式”。部门管理体制

4.勃列日涅夫改革 ①注意用经济手段管理经济 ②扩大国营企业的经营自主权 ③建成了发达社会主义 ④前期有一定效果,后期经济停滞

A、①② B、③④ C、①②③ D、①②④

5.勃列日涅夫把改革的重点放在重工业上,其主要目的是

A、成为超级大国 B、增强综合国力

C、增强军事和综合国力,与美国争夺世界霸权

D、以重工业带动整个国民经济的发展

6. 赫鲁晓夫与勃列日涅夫改革归于失败的共同原因是

A、政治上没有进行改革 B、经济上措施不符合国情

C、没有突破斯大林模式 D、与美国争霸消耗了国力

即时练习三、戈尔巴乔夫改革 戈尔巴乔夫出生于俄罗斯南部斯塔夫罗波尔附近,1985年至1991年,任苏联共产党中央委员会总书记。他在职时期的政策导致了冷战的结束,为此他于1990年获得诺贝尔和平奖,但他的改革政策也使得苏联解体。1、戈尔巴乔夫改革的背景材料一:二战后出于与美国争霸的需要,以非理性方式进行军备竞赛,致使军费开支达到国民收入的1/4,背上沉重的包袱。同时四处伸手,加重对东欧国家的控制,还在1979年入侵阿富汗,其形象大损,同时每年还要花掉几十亿卢布。 材料二:俄国历史上靠扩张起家,民族众多,但各民族发展极不平衡。无论是沙皇,还是苏联都对少数民族实行同化的高压政策。斯大林时期采取镇压和强制迁徙的政策,造成很多问题。斯大林之后,高压政策被怀柔政策所取代,民族问题日益显露,地方民族主义倾向日益明显。材料三:苏联社科院一次关于苏共性质的调查显示:

认为苏共代表工人的只占4%;

认为代表全体人民的只占7%;

认为代表全体党员的占11%;

而认为仅仅代表党的官僚、干部和机关工作人员的,竟高达85%。材料四:1985年苏联人均GNP为3.396美元,不仅落后于西方发达国家,而且落后于亚洲、拉美一些国家。苏联人均生活水平从革命前居欧洲第五位下降到居世界第八十八位。20世纪80年代中后期,苏联出现了社会动荡、经济停滞、人民生活水平持续下降的危机局面。2、内容①重点是用经济管理方法代替原来的行政命令,这实际上是承认市场对经济的调节作用。

②政府还减少了指令性计划指标,代之以指导性计划指标;

③通过一系列法规,调整所有制的结构,使原来的单一的公有制经济发生了一些变化,个体劳动者和合作社得到迅速发展,

④企业开始实行各种形式的租赁和承包,并出现了与国外的合资企业。

⑤一些集体农庄和国营农场开始实行租赁制或建立家庭农场3、结果:经济不断滑坡,人民生活水平继续下降4、失败的原因:缺乏宏观决策和相应的配套措施

仍未放弃苏联传统做法,优先发展重工业 材料一:戈尔巴乔夫……的经济改革方案,比以前……的改革前进了一步,它不仅涉及到了国家与企业之间的行政权力关系,而且涉及到两者之间的经济关系。然而,该改革方案也有很大的局限性。这突出表现在:把调整国家与企业的经济关系局限于财政关系即利润分配关系,而未触及产权关系。事实表明,企业没有独立的产权,就不可能有真正的自主经营和自负盈亏,也不可能成为真正的商品生产者和市场主体。 上述材料反映戈尔巴乔夫的改革存在何种问题?改革措施缺乏宏观决策和相应配套措施。

继续优先发展重工业。 材料二:直至苏联解体前,戈尔巴乔夫仍然认为,斯大林时期实行的不依赖外国贷款和不等待靠发展轻工业为依托的重工业发展战略,是当时条件下的唯一可能的道路,“这是一个创举,它把群众的革命热情当做经济发展的合力”。工业化一下子把国家提高到一个崭新的水平“,“这是具有全世界历史意义的功勋”。 材料:首先提出“人道的、民主的社会主义”以取代科学社会主义作为指导思想。

在实践中主张“公开性,民主化和社会主义意识形态多元化”——这些造成了人们思想的混乱。民族主义势力泛滥,民族矛盾激化。苏共内部产生严重分歧,各派之间的斗争日趋激烈和公开化,苏联的政治经济形势迅速恶化。

1990年苏联人民代表大会通过决议,从宪法中删去关于共产党领导作用的条文。戈尔巴乔夫的政治改革:背离社会主义方向 苏共在生死存亡的关头,未能得到人民包括1000多万苏共党员的积极响应,军队也拒绝执行命令,甚至发生倒戈。八·一九事件苏联解体有两层含义:

一是苏联分裂成多个国家,

二是社会主义制度被资本主义

制度所取代直接原因:根本原因:戈尔巴乔夫的改革苏联高度集中的政治、经济体制1991年12月25日19时32分红旗从克里姆林宫上降落戈尔巴乔夫改革重点:用经济管理方法代替行政命令(实质:承认市场对经济的调节作用)1.缺少宏观决策和相应的配套措施

2.继续优先发展重工业作为改革的重点局势失控,苏联解体二战后苏联的经济改革赫鲁晓夫、勃列日涅夫和戈尔巴乔夫改革有何异同点? 同:1.都是为了解决斯大林体制弊端;

2.都在农业、工业方面进行调整;

3.改革过程脱离了苏联实际;

4.结果都失败了 异:1 侧重点不同,赫鲁晓夫改革侧重农业,勃列日涅夫改革侧重重工业,戈尔巴乔夫改革侧重所有制和商品经济入手;

2 成效不同,前两者都取得一定的成效,而后者未见成效转向政治改革;

3 败因不同,前两次失败是因为未改变原有体制,对斯大林体制进行修修补补,但后者进行根本性的变革,由于措施不符合国情而失败。 苏联经济改革的启示1.社会主义制度需要在发展的道路上自 我调整和自我完善。2.社会主义改革要坚持从实际出发,实事求是,走适合本国国情的发展道路。3.改革是一项复杂的系统工程,不可能一帆风顺,必然具有复杂性、曲折性和艰巨性。4.改革要关注人民大众的生活。7.关于戈尔巴乔夫改革叙述不正确的是

A.突破了斯大林模式

B.先进行经济改革,后进行政治改革

C.以“人道的民主的社会主义”为指导思想

D.反对派的崛起是其失败的根本原因

8.戈尔巴乔夫改革与赫鲁晓夫当政时的政策相比

A.都引起了当时苏联人民的思想混乱

B.都对苏联的历史全盘否定

C.都否定了十月革命

D.都放弃了科学社会主义的指导即时练习9.戈尔巴乔夫改革与1978年后的中国改革相比

A.都首先从经济领域开始

B.都在经济领域取得了巨大成就

C.都保持了马克思主义方向

D.都适应了各自的国情

10.从十月革命至20年代,苏俄的经济政策发生了重大变

化,从中可以得出结论

A.要充分调动农民的积极性

B.要使生产关系适应于生产力的发展

C.要为工农业的发展创造有利条件

D.要把市场和计划结合起来

中苏两国在建设社会主义过程中,有许多相似之处:一、都面临由农业国过渡到工业国的任务;二、都对斯大林模式进行过改革。

请回答:

(1)其指导思想和相关政策有哪些相似性?

(2)中苏两国各在什么时候对斯大林模式进行过改革?

(3)中苏两国对斯大林模式进行改革的结果有什么不同?导致这一差异的原因何在?参考答案:

(l)指导思想和相关政策相似性:①优先发展重工业②实施五年计划③改革农村生产关系

(2)开始改革:中国是1978年十一届三中全会以后;苏联是1956年苏共二十大以后。

(3)不同结果:中国成功,形成了有中国特色的社会主义理论。

苏联几位领导人改革相继失败,苏联解体。

原因:

指导思想不同。中国有邓小平理论的正确思想作指导。苏联缺乏科学的思想指导。

具体做法不同。中国经济改革力度比较大,完全突破了斯大林模式;苏联经济改革是小修小补,政治改革背离社会主义,引起思想混乱。

对待“和平演变” 的态度不同。中国坚持四项基本原则;苏联混淆社会主义民主与资产阶级自由化界限。

对改革认识不同。中国把改革当作党和国家的中心工作,改革成就突出;苏联把改革当作缓和国内矛盾、对外争霸的工具,经济改革的一点点成果也化为乌有。回顾:苏联经济发展与改革的历程勃列日涅夫改革(趋于停滞)赫鲁晓夫改革(探索开始)斯大林经济体制(确立)新经济政策(新的探索)战时共产主义政策(探索)社会主义经济

制度确立阶段社会主义经

济改革阶段戈尔巴乔夫改革(深化、失败)启示

教训【学思之窗】

?

对比新经济政策,理解邓小平为什么说“后来苏联的模式僵化了”。?

答案要点:新经济政策从俄国国情出发,利用市场和货币关系来扩大生产,是小农经济占优势的国家向社会主义过渡的正确途径。斯大林时期形成的高度集中的计划经济体制,虽然在短期内使苏联成为工业强国,但随着苏联社会主义建设的深入,其指导思想日益“左”倾化、教条化,失去了自我调节的能力,暴露出越来越多的弊端。

?本课测评

?

为什么会出现戈尔巴乔夫改革?其结果如何?

?

答案要点:20世纪80年代中期,苏联出现了社会动荡、经济停滞、人民生活水平逐渐下降的危机局面。戈尔巴乔夫执政后,为了缓解经济困难,进行改革。其结果是造成苏联的解体。

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势