人教新课标高二历史必修三第七单元第21课:现代中国教育的发展 导学案

文档属性

| 名称 | 人教新课标高二历史必修三第七单元第21课:现代中国教育的发展 导学案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 109.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-08-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

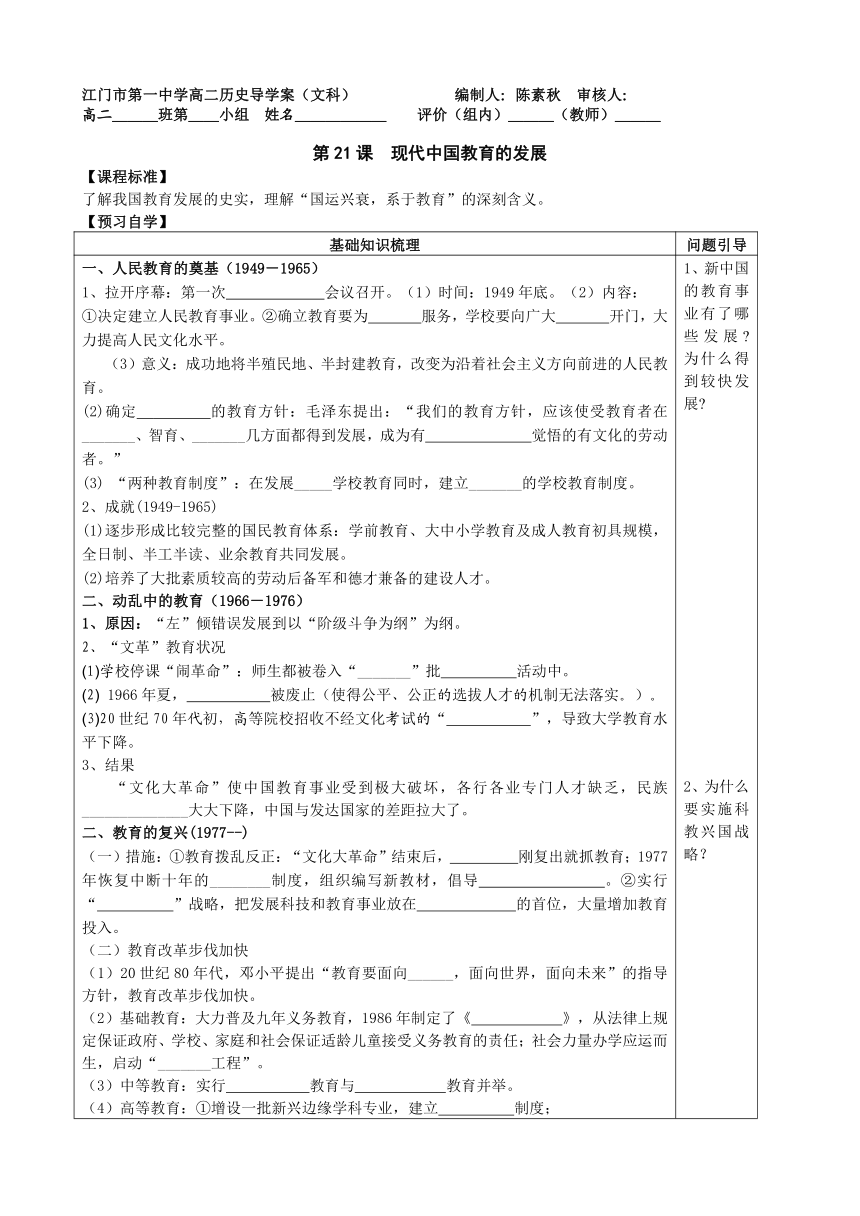

江门市第一中学高二历史导学案(文科)

编制人:陈素秋 审核人:

高二___班第__小组 姓名______ 评价(组内)___(教师)___

第21课 现代中国教育的发展

【课程标准】

了解我国教育发展的史实,理解“国运兴衰,系于教育”的深刻含义。

【预习自学】

基础知识梳理

问题引导

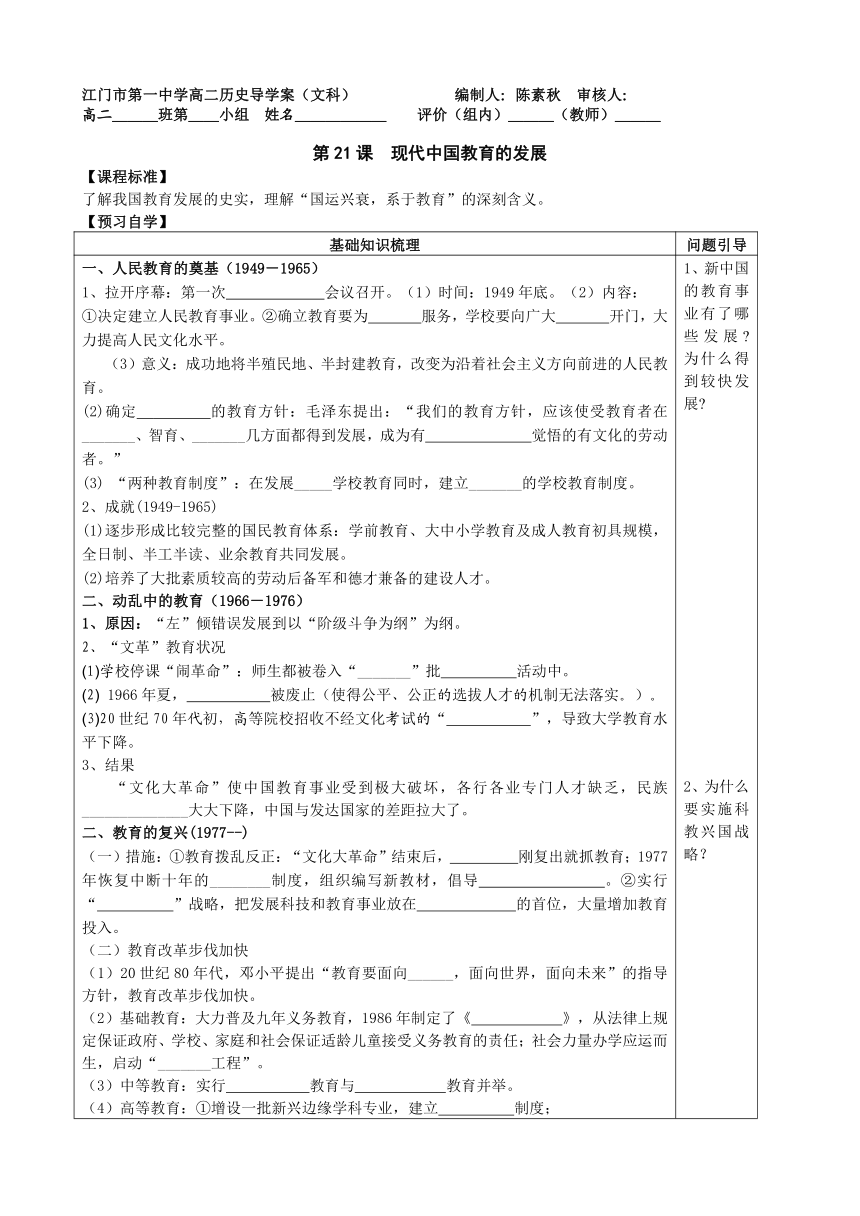

一、人民教育的奠基(1949-1965)1、拉开序幕:第一次

会议召开。(1)时间:1949年底。(2)内容:①决定建立人民教育事业。②确立教育要为

服务,学校要向广大

开门,大力提高人民文化水平。(3)意义:成功地将半殖民地、半封建教育,改变为沿着社会主义方向前进的人民教育。(2)确定

的教育方针:毛泽东提出:“我们的教育方针,应该使受教育者在_______、智育、_______几方面都得到发展,成为有

觉悟的有文化的劳动者。”(3)

“两种教育制度”:在发展_____学校教育同时,建立_______的学校教育制度。2、成就(1949-1965)(1)逐步形成比较完整的国民教育体系:学前教育、大中小学教育及成人教育初具规模,全日制、半工半读、业余教育共同发展。(2)培养了大批素质较高的劳动后备军和德才兼备的建设人才。二、动乱中的教育(1966-1976)1、原因:“左”倾错误发展到以“阶级斗争为纲”为纲。2、“文革”教育状况(1)学校停课“闹革命”:师生都被卷入“_______”批

活动中。(2)

1966年夏,

被废止(使得公平、公正的选拔人才的机制无法落实。)。(3)20世纪70年代初,高等院校招收不经文化考试的“

”,导致大学教育水平下降。3、结果“文化大革命”使中国教育事业受到极大破坏,各行各业专门人才缺乏,民族______________大大下降,中国与发达国家的差距拉大了。二、教育的复兴(1977--)(一)措施:①教育拨乱反正:“文化大革命”结束后,

刚复出就抓教育;1977年恢复中断十年的________制度,组织编写新教材,倡导

。②实行“

”战略,把发展科技和教育事业放在

的首位,大量增加教育投入。(二)教育改革步伐加快(1)20世纪80年代,邓小平提出“教育要面向______,面向世界,面向未来”的指导方针,教育改革步伐加快。(2)基础教育:大力普及九年义务教育,1986年制定了《

》,从法律上规定保证政府、学校、家庭和社会保证适龄儿童接受义务教育的责任;社会力量办学应运而生,启动“_______工程”。(3)中等教育:实行

教育与

教育并举。(4)高等教育:①增设一批新兴边缘学科专业,建立

制度;②改革高校招生与分配制度,扩大学校办学

;③20世纪90年代,实施“________工程”计划,一批重点高校和重点实验室迅速发展壮大。(三)国家加大西部地区和少数民族地区教育发展力度,支持高校建设,建立近200个

,增加少数民族地区教育经费。(四)成就:(1)到20世纪末,我国已基本普及九年

和扫除青壮年________;

(2)高等教育持续发展。

1、新中国的教育事业有了哪些发展 为什么得到较快发展

2、为什么要实施科教兴国战略?

【思维拓展】

点拨1:新中国建立人民教育,不是把旧教育完全否定,而是以老解放区新教育经验为基础,吸收了旧教育的有用经验,同时借鉴了苏联经验。

点拨2:“希望工程”是为救助失学儿童而设,针对的是基础教育,而“211工程”针对的是高等教育。

1、理解“国运兴衰,系于教育”的深刻含义(为什么要实施科教兴国战略?)

(1)科学技术是第一生产力,教育推动我国现代化建设的快速发展。

(2)科学、教育提高民族素质和创新能力;

(3)综合国力的竞争,表现为科技、经济和民族凝聚力的竞争,教育具有基础性的地位。

总之,教育是科技进步、经济发展的基础,是培养人才、提高国民素质的基础,教育的发展推动着科技的进步,教育和科技是我国社会主义现代化建设成败的关键。

2、改革开放后教育迅速发展的原因

政治

(1)建设中国特色社会主义,改革开放。

(2)政策方针:实施“科教兴国”战略,教育优先发展;邓小平“三个面向”的指导方针。

(3)法律保障:《义务教育法》、《教育法》等。

经济:经济迅速发展,社会主义现代化建设为教育发展提供了动力和物质保障。

近代中国教育:

魏源、林则徐提出向西方学习,成为近代教育改革观念上的先导;

洪仁玕《资政新编》提出奖励发明、开设新式学堂,冲击封建教育;

洋务派创办京师同文馆等一批新式学堂,培养翻译、军事、科技人才,选派留学生出国深造,开近代教育先河;

早期维新派:主张兴办学校、学习西方自然科学知识;

康梁维新派:创办万木草堂,宣传维新思想;梁启超在时务学堂讲学;百日维新期间,创办京师大学堂;

清政府实行“新政”(1901年),废八股(改试策论),办学堂,派留学,1905年光绪皇帝诏准停止科举,使在中国历史上延续了1300多年的科举制度被最终废除;中华民国成立后,

孙中山强调在中国实行免费义务教育,中华民国政府颁布法令:学校不拜孔子,不读四书五经,教科书必须符合共和民国宗旨,禁止用清政府颁行的教科书

新中国教育

①召开第一次全国

教育工作

会议,

决定建立

人民

教育,会议确立教育要为国家建设服务,

学校要向广大工农开门,

大力提高人民的文化水平,将半殖民地半封建教育,

改变为沿着社会主义方向前进的新中国的人民教育。

②制定

全面发展

的教育方针

影响:逐步形成

比较完整

的国民教育体系;

培养了大批素质

较高

的劳动者和德才

兼备

的建设人才

③文革结束,

教育战线全面

拨乱反正

:恢复

高考

制度,

倡导

尊师重教

,优先发展教育,

实行“

科教兴国

”发展战略,提出

三个面向

的指导方针,

加快教育改革步伐,启动“

希望工程

工程”,

加大

西部

地区教育发展力度

【限时自测】

1、1949年底,新中国召开了第一次全国教育工作会议,下列对这次会议的表述,错误的是(

)

A.会议决定建立人民教育事业

B.会议确立教育要为国家建设服务,

学校要向广大工农开门,

大力提高人民的文化水平

C.会议制定了新中国的教育方针

D.这次会议成功地将半殖民地半封建教育,

改变为沿着社会主义方向前进的新中国的人民教育

2.新中国成立之初,全国各高校遵照中央政府要求开设公共必修课,恩格斯所著《劳动在从猿到人转变过程中的作用》成为指定教科书,文化部还举办了以“从猿到人”等为宣传主题的大型科学知识展览会。其主要目的是

A.构建与国家政权相适应的意识形态

B.确立马克思主义在全党的指导地位

C.用科学文化知识破除封建迷信思想

D.探索引导宣传舆论工作的全新形式

3.从1952年秋开始,我国对高等院校进行大规模调整,新设了北京地质学院、北京钢铁工业学院、成都工学院,昆明工学院等学院,院校数量从201所减少到181所。这表明,当时调整的主要目的在于

A.彻底改变原有的不合理区域布局

B.有计划地开始整顿和改造旧教育

C.实现教育为工农服务

D.为大规模经济建设培养专门人才

4.国运兴衰,系于教育。联合国教科文组织认为:在一个占世界人口1/5的发展中国家做到这一点,是一项史无前例的壮举,它改变了中国的命运。这项“壮举”是指我国

A.1950年开始的扫盲教育

B.1977年恢复统一高考招生的制度

C.1986年制定了《中华人民共和国义务教育法》

D.2001年实现了基本普及九年义务教育和基本扫除青壮年文盲

5.因为校舍年久失修,随时有倒塌的危险,1993年10月云南省红河县虾喱村垤玛小学的学生们只好露天上课。这里儿童可以用什么法律,来保证当时自己的最大梦想——读书梦想的实现

A.《中华人民共和国未成年人保护法》

B.《中华人民共和国义务教育法》

C.《中国教育改革和发展纲要》

D.《中华人民共和国刑事诉讼法》

6.

从1950年到1957年,中国人的平均寿命从36岁延长到57岁。学龄儿童的入学率同期从25%增至50%,进入大中学校的人数也大量增加。这主要取决于

A.

人们对健康和教育的重视

B.

教育卫生事业的健康发展

C.

社会主义经济体系的完善

D.

社会主义制度的逐步建立

7.《简明中国教育史》中记载了中国历史上某时期的教育现象:“红专学校各处可见,有些地方提出‘每县出一个鲁迅,每县出一个郭沫若’的指标,还有些省仅几个月就宣布‘基本扫除文盲’”。这一现象反映了

A.

建国初期,国家十分重视教育扫盲教育的开展

B.

全面建设社会主义期间,左倾错误扩展到教育界

C.

“文革”期间,教育发展的停滞

D.

1977年人们对恢复高考的迫切心理

8.

1977年,邓小平同志提出让高中学生参加高考,不再搞群众推荐,从此拉开了恢复高考的序幕。其最重要的现实意义是

A.否定了群众推荐制度

B.实现了“学而优则仕”

C.提供了平等竞争的权利

D.为下乡知识青年提供出路

9.《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》指出:“教育公平的重点是促进义务教育均衡发展和扶持困难群体,根本措施是合理配置教育资源,向农村地区、边远贫困地区和民族地区倾斜,加快缩小教育差距。”以下教育思想或措施能体现这一精神的是

①“有教无类”

②颁布《九年义务教育法》

③“三个面向”思想

④发展希望工程

①②③④

B.②③④

C.①②④

D.①②③

10.中国工程院于1994年成立。据统计,首批院士96人中留学归国的有46名,占总数的48%;1999年8月中共中央、

国务院、中央军委表彰为研制“两弹一星”作出突出贡献的科技专家23名是归国学者。这最能说明

A.教育被摆到了优先发展的战略地位

B.中国实行全方位的对外开放政策

C.留学教育为中国现代建设培养了大量人才

D.留学教育促进了中外经济文化的交流

11.邓小平提出:“教育要面向现代化,面向世界,面向未来”。这“三个面向”的实质是

A.

通过教育的发展提高国家和民族的竞争力

B.

教育的发展要适合本国国情

C.

教育发展需要加强国际交流

D.

教育发展需要超前性

12.邓小平曾在科学和教育工作座谈会上提出:“我们国家要赶上世界先进水平,从何着手呢?我想,要从科学和教育着手”,“不抓科学、教育,四个现代化就没有希望,就成为一句空间”。在此基础上,中国政府于20世纪90年代进一步提出

A.“载人航天工程”

B.“双百”方针

C.“科教兴国”战略

D.“三个面向”方针

【合作探究】

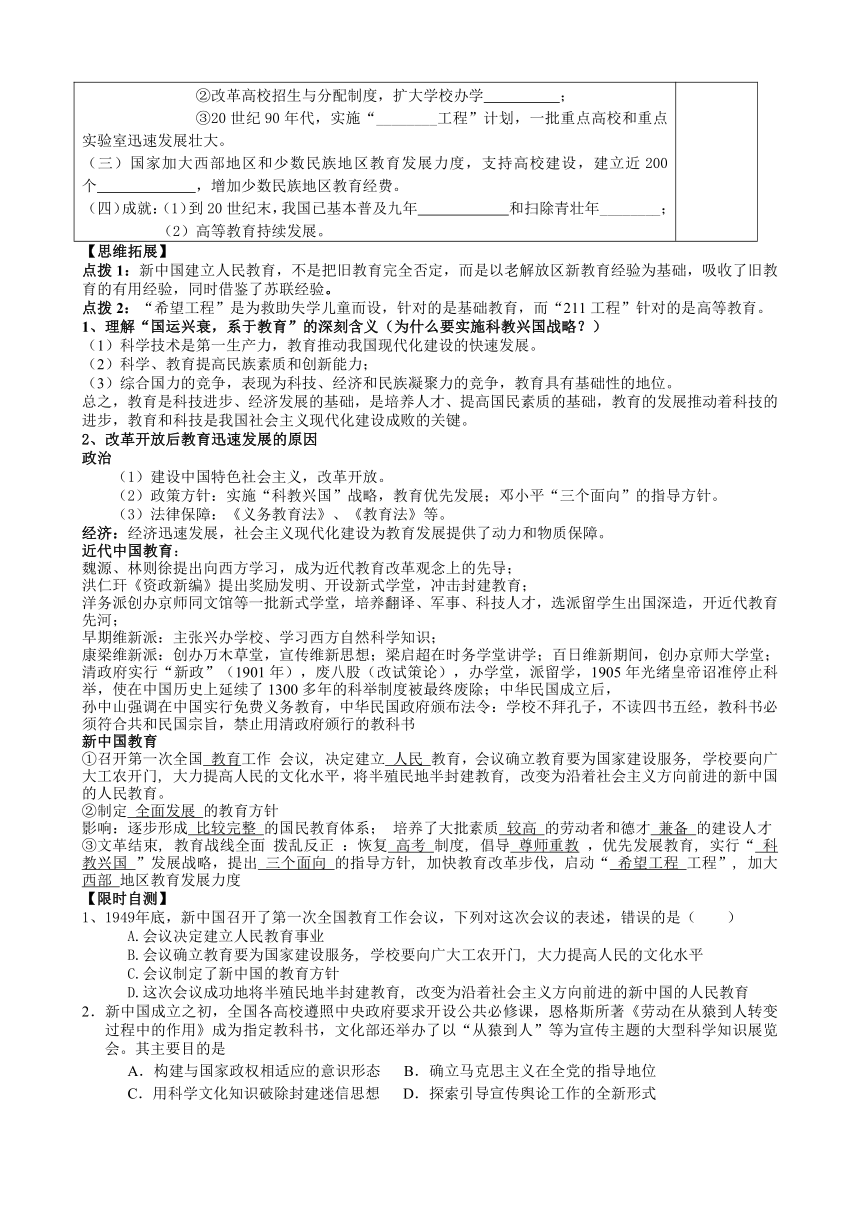

13.(24分)课程变化与时代发展紧密相关。阅读材料,回答问题。

材料一

1912年四川军政府令:“前清小学教科书,凡有尊儒崇满清及不合共和国宗旨等课,分别订正。”9月又饬废止读经,禁用清朝会典律系等为教科书。高初等小学加授缝纫课,高小改中国文为国文,中国史为本国史,格致课改为理科,增设英语,又饬注意体操、音乐、图画、手工等科。

(据贾大泉《四川通史》卷七)

(1)根据材料一概括1912年四川小学课程指导思想的突出变化,并分析其积极作用。(6分)

材料二

(2)上图所示教材出现在新中国哪一时期?(2分)当时教材所呈现的特色主要是由哪些原因造成的?(4分)

材料三

20世纪七八十年代,我国高中历史教材对工业革命的影响表述为三个方面:促使社会生产力迅速提高,巩固了资本主义各国的统治基础;使整个社会日益分裂为两大对立阶级——资产阶级和无产阶级;西方资本主义国家展开疯狂的殖民掠夺,使东方从属于西方。现行高中历史教材大多表述为:工业革命极大地提高了生产力,促进了相关国家从农业社会向工业社会的转变,并推动其进行民主化改革和法制化建设。工业革命促进了城市化进程和科学教育的发展,促进了科学共产主义的产生。工业革命使工业资产阶级和工业无产阶级成为社会的两大阶级。工业革命推进了资本主义殖民体系的形成,密切了国际交流,促进了先进生产技术和生产方式的传播,扩大了工业文明对世界的影响。(据高中历史教材整理)

(3)根据材料三,指出两个时期高中历史教材关于工业革命影响的表述体现了何种不同的历史观?

(4分)

(4分)说明现行高中教材对工业革命影响的表述反映了哪些方面的时代要求?(8分)

【我的疑问】【我的知识树】

第21课 现代中国教育的发展

【限时自测】

1-5

CADDB;

6-10

D

BCCC;

11-12A

C

2.试题分析:本题考查运用所学知识分析材料信息的能力,抓住“新中国成立之初”来分析主要目的,马列主义是中国共产党的指导思想,在新中国成立之初宣传马克思、恩格斯的著作及其思想是新生国家巩固政权的需要,故A项正确;中国共产党成立时就以马克思主义为指导思想,故B项错误;CD项不是主要目的,排除。

3.注意题目中要求回答的是调整的主要目的。首先要注意时间,到1952年秋,我国国民经济恢复就要完成,接下来就是进行大规模经济建设;其次要注意新设的院校性质都是工科院校,很显然是服务于经济建设需要的。所以D符合题意。A、B只是调整的内容。C表述笼统空乏。故选D。

6.A.人们对健康和教育的重视,从1950年到1957年,在这么短的时间内人们的思想不可能出现重大转变,因此A错误。C项社会主义经济体系的完善,是在改革开放之后,因此C错误。D项社会主义制度的逐步建立和题干信息无关,因此排除。B项教育卫生事业的健康发展,从材料中平均寿命的增加体现了健康的发展,入学率的提高体现了教育的发展。因此选B。

7.

解析试题分析:依据材料“有些地方提出‘每县出一个鲁迅,每县出一个郭沫若’的指标”可知当时的教育严重脱离了实际,盲目求快、求多,所以应为左倾错误的影响所致,所以选B

10从材料信息看,新中国成立后,为“两弹一星”做出突出贡献的科技专家中,留学归国者占了很大部分,说明留学教育为中国现代化建设培养了大量人才,选C项。A、B、D三项不符合材料信息。

11.

这“三个面向”的实质是通过教育的发展提高国家和民族的竞争力。1983年10月,邓小平为北京景山学校题词:”教育要面向现代化,面向世界,面向未来。”这一题词内容全面地和充分地显示了邓小平的教育发展战略的核心思想。它为我国的现代化教育的发展指明了方向。故本题选A。

问题引导1:答案提示:新中国教育事业取得的成就主要是逐步形成从小学到大学,从全日制教育到半工半读教育等比较完整的国民教育体系,培养了大批素质较高的劳动后备军和德才兼备的建设人才。取得较快发展的主要原因是制定并全面贯彻了正确的教育方针。

问题引导2:1)科学技术是第一生产力,科技发展是经济发展的决定性因素,社会主义的根本任务是解放和发展生产力。实施科教兴国战略,有助于实现两个根本性转变,调整、优化产业结构,培育新的经济增长点,提高企业经济效益,开拓新的市场空间,极大地促进生产力的发展。

2)我国政府实施科教兴国战略,是行使组织和领导社会主义经济建设、精神文明建设等职能的表现。国家实施这些职能,有利于促进经济的发展和社会的全面进步,提高人民的物质文化生活水平,实现社会主义的目的、目标;有利于巩固和发展社会主义制度,实现国家和社会的稳定;有利于增强我国的综合国力,提高我国的国际地位。

【合作探究】

参考答案:(1)(6分)

变化:从重儒家经典向突出共和国宗旨转变;(2分)

作用:有助于提高国民素质,有助于宣传和维护民主共和。(4分)

(2)(6分)

文革时期;(2分)

主要原因:在“以阶级斗争为纲”思想指导下,教学内容与阶级斗争紧密相关;开展“教育革命”“开门办学”,教材呈现出与工厂、社队紧密联系的内容。(4分)

(3)(12分)

史观:前者主要是阶级斗争史观。(2分)后者主要是文明史观、整体史观、现代化史观。(2分,任答其一即可)

方面:我国经济高速发展,城市化进程不断加快;社会主义民主和法制建设不断完善;“科教兴国”战略的深入贯彻;全球化进程加快,我国加入世界贸易组织,国际交流与国际合作进一步加强。(8分,每点2分)

编制人:陈素秋 审核人:

高二___班第__小组 姓名______ 评价(组内)___(教师)___

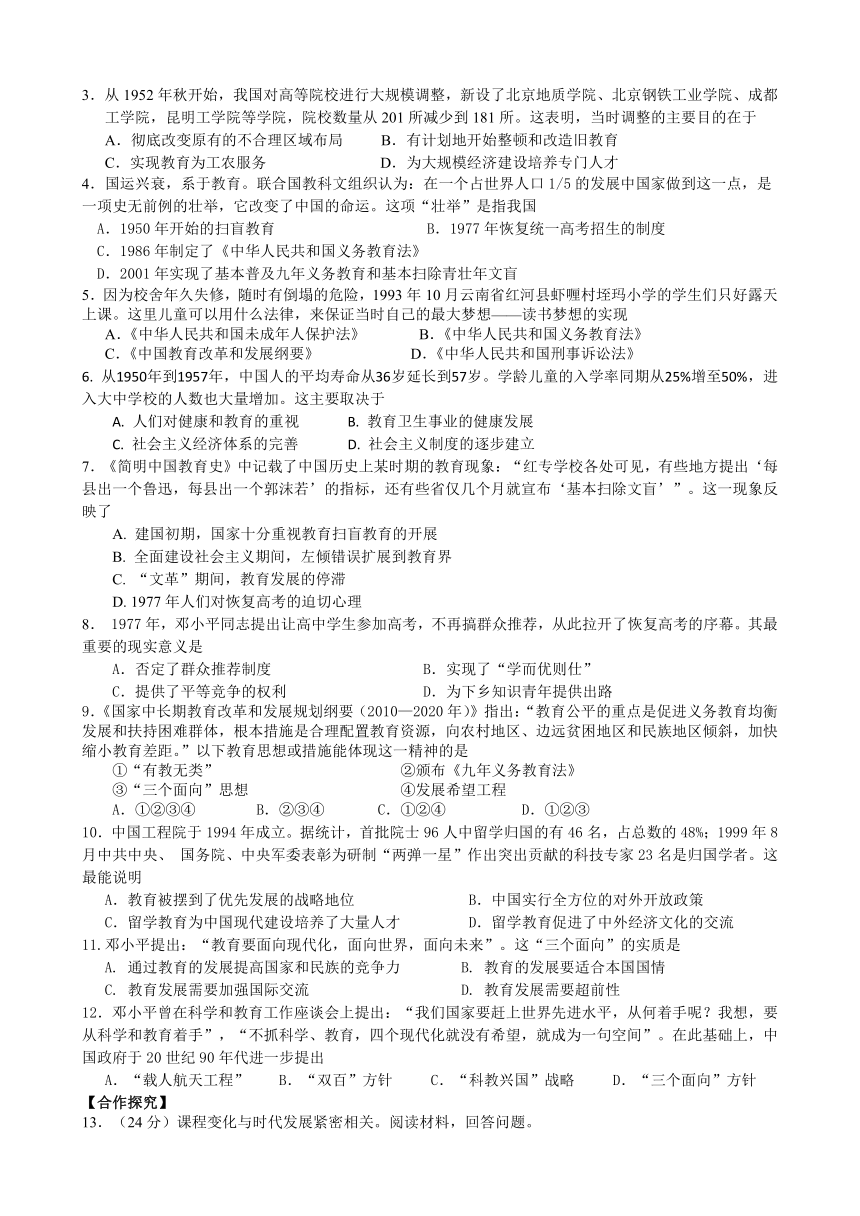

第21课 现代中国教育的发展

【课程标准】

了解我国教育发展的史实,理解“国运兴衰,系于教育”的深刻含义。

【预习自学】

基础知识梳理

问题引导

一、人民教育的奠基(1949-1965)1、拉开序幕:第一次

会议召开。(1)时间:1949年底。(2)内容:①决定建立人民教育事业。②确立教育要为

服务,学校要向广大

开门,大力提高人民文化水平。(3)意义:成功地将半殖民地、半封建教育,改变为沿着社会主义方向前进的人民教育。(2)确定

的教育方针:毛泽东提出:“我们的教育方针,应该使受教育者在_______、智育、_______几方面都得到发展,成为有

觉悟的有文化的劳动者。”(3)

“两种教育制度”:在发展_____学校教育同时,建立_______的学校教育制度。2、成就(1949-1965)(1)逐步形成比较完整的国民教育体系:学前教育、大中小学教育及成人教育初具规模,全日制、半工半读、业余教育共同发展。(2)培养了大批素质较高的劳动后备军和德才兼备的建设人才。二、动乱中的教育(1966-1976)1、原因:“左”倾错误发展到以“阶级斗争为纲”为纲。2、“文革”教育状况(1)学校停课“闹革命”:师生都被卷入“_______”批

活动中。(2)

1966年夏,

被废止(使得公平、公正的选拔人才的机制无法落实。)。(3)20世纪70年代初,高等院校招收不经文化考试的“

”,导致大学教育水平下降。3、结果“文化大革命”使中国教育事业受到极大破坏,各行各业专门人才缺乏,民族______________大大下降,中国与发达国家的差距拉大了。二、教育的复兴(1977--)(一)措施:①教育拨乱反正:“文化大革命”结束后,

刚复出就抓教育;1977年恢复中断十年的________制度,组织编写新教材,倡导

。②实行“

”战略,把发展科技和教育事业放在

的首位,大量增加教育投入。(二)教育改革步伐加快(1)20世纪80年代,邓小平提出“教育要面向______,面向世界,面向未来”的指导方针,教育改革步伐加快。(2)基础教育:大力普及九年义务教育,1986年制定了《

》,从法律上规定保证政府、学校、家庭和社会保证适龄儿童接受义务教育的责任;社会力量办学应运而生,启动“_______工程”。(3)中等教育:实行

教育与

教育并举。(4)高等教育:①增设一批新兴边缘学科专业,建立

制度;②改革高校招生与分配制度,扩大学校办学

;③20世纪90年代,实施“________工程”计划,一批重点高校和重点实验室迅速发展壮大。(三)国家加大西部地区和少数民族地区教育发展力度,支持高校建设,建立近200个

,增加少数民族地区教育经费。(四)成就:(1)到20世纪末,我国已基本普及九年

和扫除青壮年________;

(2)高等教育持续发展。

1、新中国的教育事业有了哪些发展 为什么得到较快发展

2、为什么要实施科教兴国战略?

【思维拓展】

点拨1:新中国建立人民教育,不是把旧教育完全否定,而是以老解放区新教育经验为基础,吸收了旧教育的有用经验,同时借鉴了苏联经验。

点拨2:“希望工程”是为救助失学儿童而设,针对的是基础教育,而“211工程”针对的是高等教育。

1、理解“国运兴衰,系于教育”的深刻含义(为什么要实施科教兴国战略?)

(1)科学技术是第一生产力,教育推动我国现代化建设的快速发展。

(2)科学、教育提高民族素质和创新能力;

(3)综合国力的竞争,表现为科技、经济和民族凝聚力的竞争,教育具有基础性的地位。

总之,教育是科技进步、经济发展的基础,是培养人才、提高国民素质的基础,教育的发展推动着科技的进步,教育和科技是我国社会主义现代化建设成败的关键。

2、改革开放后教育迅速发展的原因

政治

(1)建设中国特色社会主义,改革开放。

(2)政策方针:实施“科教兴国”战略,教育优先发展;邓小平“三个面向”的指导方针。

(3)法律保障:《义务教育法》、《教育法》等。

经济:经济迅速发展,社会主义现代化建设为教育发展提供了动力和物质保障。

近代中国教育:

魏源、林则徐提出向西方学习,成为近代教育改革观念上的先导;

洪仁玕《资政新编》提出奖励发明、开设新式学堂,冲击封建教育;

洋务派创办京师同文馆等一批新式学堂,培养翻译、军事、科技人才,选派留学生出国深造,开近代教育先河;

早期维新派:主张兴办学校、学习西方自然科学知识;

康梁维新派:创办万木草堂,宣传维新思想;梁启超在时务学堂讲学;百日维新期间,创办京师大学堂;

清政府实行“新政”(1901年),废八股(改试策论),办学堂,派留学,1905年光绪皇帝诏准停止科举,使在中国历史上延续了1300多年的科举制度被最终废除;中华民国成立后,

孙中山强调在中国实行免费义务教育,中华民国政府颁布法令:学校不拜孔子,不读四书五经,教科书必须符合共和民国宗旨,禁止用清政府颁行的教科书

新中国教育

①召开第一次全国

教育工作

会议,

决定建立

人民

教育,会议确立教育要为国家建设服务,

学校要向广大工农开门,

大力提高人民的文化水平,将半殖民地半封建教育,

改变为沿着社会主义方向前进的新中国的人民教育。

②制定

全面发展

的教育方针

影响:逐步形成

比较完整

的国民教育体系;

培养了大批素质

较高

的劳动者和德才

兼备

的建设人才

③文革结束,

教育战线全面

拨乱反正

:恢复

高考

制度,

倡导

尊师重教

,优先发展教育,

实行“

科教兴国

”发展战略,提出

三个面向

的指导方针,

加快教育改革步伐,启动“

希望工程

工程”,

加大

西部

地区教育发展力度

【限时自测】

1、1949年底,新中国召开了第一次全国教育工作会议,下列对这次会议的表述,错误的是(

)

A.会议决定建立人民教育事业

B.会议确立教育要为国家建设服务,

学校要向广大工农开门,

大力提高人民的文化水平

C.会议制定了新中国的教育方针

D.这次会议成功地将半殖民地半封建教育,

改变为沿着社会主义方向前进的新中国的人民教育

2.新中国成立之初,全国各高校遵照中央政府要求开设公共必修课,恩格斯所著《劳动在从猿到人转变过程中的作用》成为指定教科书,文化部还举办了以“从猿到人”等为宣传主题的大型科学知识展览会。其主要目的是

A.构建与国家政权相适应的意识形态

B.确立马克思主义在全党的指导地位

C.用科学文化知识破除封建迷信思想

D.探索引导宣传舆论工作的全新形式

3.从1952年秋开始,我国对高等院校进行大规模调整,新设了北京地质学院、北京钢铁工业学院、成都工学院,昆明工学院等学院,院校数量从201所减少到181所。这表明,当时调整的主要目的在于

A.彻底改变原有的不合理区域布局

B.有计划地开始整顿和改造旧教育

C.实现教育为工农服务

D.为大规模经济建设培养专门人才

4.国运兴衰,系于教育。联合国教科文组织认为:在一个占世界人口1/5的发展中国家做到这一点,是一项史无前例的壮举,它改变了中国的命运。这项“壮举”是指我国

A.1950年开始的扫盲教育

B.1977年恢复统一高考招生的制度

C.1986年制定了《中华人民共和国义务教育法》

D.2001年实现了基本普及九年义务教育和基本扫除青壮年文盲

5.因为校舍年久失修,随时有倒塌的危险,1993年10月云南省红河县虾喱村垤玛小学的学生们只好露天上课。这里儿童可以用什么法律,来保证当时自己的最大梦想——读书梦想的实现

A.《中华人民共和国未成年人保护法》

B.《中华人民共和国义务教育法》

C.《中国教育改革和发展纲要》

D.《中华人民共和国刑事诉讼法》

6.

从1950年到1957年,中国人的平均寿命从36岁延长到57岁。学龄儿童的入学率同期从25%增至50%,进入大中学校的人数也大量增加。这主要取决于

A.

人们对健康和教育的重视

B.

教育卫生事业的健康发展

C.

社会主义经济体系的完善

D.

社会主义制度的逐步建立

7.《简明中国教育史》中记载了中国历史上某时期的教育现象:“红专学校各处可见,有些地方提出‘每县出一个鲁迅,每县出一个郭沫若’的指标,还有些省仅几个月就宣布‘基本扫除文盲’”。这一现象反映了

A.

建国初期,国家十分重视教育扫盲教育的开展

B.

全面建设社会主义期间,左倾错误扩展到教育界

C.

“文革”期间,教育发展的停滞

D.

1977年人们对恢复高考的迫切心理

8.

1977年,邓小平同志提出让高中学生参加高考,不再搞群众推荐,从此拉开了恢复高考的序幕。其最重要的现实意义是

A.否定了群众推荐制度

B.实现了“学而优则仕”

C.提供了平等竞争的权利

D.为下乡知识青年提供出路

9.《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》指出:“教育公平的重点是促进义务教育均衡发展和扶持困难群体,根本措施是合理配置教育资源,向农村地区、边远贫困地区和民族地区倾斜,加快缩小教育差距。”以下教育思想或措施能体现这一精神的是

①“有教无类”

②颁布《九年义务教育法》

③“三个面向”思想

④发展希望工程

①②③④

B.②③④

C.①②④

D.①②③

10.中国工程院于1994年成立。据统计,首批院士96人中留学归国的有46名,占总数的48%;1999年8月中共中央、

国务院、中央军委表彰为研制“两弹一星”作出突出贡献的科技专家23名是归国学者。这最能说明

A.教育被摆到了优先发展的战略地位

B.中国实行全方位的对外开放政策

C.留学教育为中国现代建设培养了大量人才

D.留学教育促进了中外经济文化的交流

11.邓小平提出:“教育要面向现代化,面向世界,面向未来”。这“三个面向”的实质是

A.

通过教育的发展提高国家和民族的竞争力

B.

教育的发展要适合本国国情

C.

教育发展需要加强国际交流

D.

教育发展需要超前性

12.邓小平曾在科学和教育工作座谈会上提出:“我们国家要赶上世界先进水平,从何着手呢?我想,要从科学和教育着手”,“不抓科学、教育,四个现代化就没有希望,就成为一句空间”。在此基础上,中国政府于20世纪90年代进一步提出

A.“载人航天工程”

B.“双百”方针

C.“科教兴国”战略

D.“三个面向”方针

【合作探究】

13.(24分)课程变化与时代发展紧密相关。阅读材料,回答问题。

材料一

1912年四川军政府令:“前清小学教科书,凡有尊儒崇满清及不合共和国宗旨等课,分别订正。”9月又饬废止读经,禁用清朝会典律系等为教科书。高初等小学加授缝纫课,高小改中国文为国文,中国史为本国史,格致课改为理科,增设英语,又饬注意体操、音乐、图画、手工等科。

(据贾大泉《四川通史》卷七)

(1)根据材料一概括1912年四川小学课程指导思想的突出变化,并分析其积极作用。(6分)

材料二

(2)上图所示教材出现在新中国哪一时期?(2分)当时教材所呈现的特色主要是由哪些原因造成的?(4分)

材料三

20世纪七八十年代,我国高中历史教材对工业革命的影响表述为三个方面:促使社会生产力迅速提高,巩固了资本主义各国的统治基础;使整个社会日益分裂为两大对立阶级——资产阶级和无产阶级;西方资本主义国家展开疯狂的殖民掠夺,使东方从属于西方。现行高中历史教材大多表述为:工业革命极大地提高了生产力,促进了相关国家从农业社会向工业社会的转变,并推动其进行民主化改革和法制化建设。工业革命促进了城市化进程和科学教育的发展,促进了科学共产主义的产生。工业革命使工业资产阶级和工业无产阶级成为社会的两大阶级。工业革命推进了资本主义殖民体系的形成,密切了国际交流,促进了先进生产技术和生产方式的传播,扩大了工业文明对世界的影响。(据高中历史教材整理)

(3)根据材料三,指出两个时期高中历史教材关于工业革命影响的表述体现了何种不同的历史观?

(4分)

(4分)说明现行高中教材对工业革命影响的表述反映了哪些方面的时代要求?(8分)

【我的疑问】【我的知识树】

第21课 现代中国教育的发展

【限时自测】

1-5

CADDB;

6-10

D

BCCC;

11-12A

C

2.试题分析:本题考查运用所学知识分析材料信息的能力,抓住“新中国成立之初”来分析主要目的,马列主义是中国共产党的指导思想,在新中国成立之初宣传马克思、恩格斯的著作及其思想是新生国家巩固政权的需要,故A项正确;中国共产党成立时就以马克思主义为指导思想,故B项错误;CD项不是主要目的,排除。

3.注意题目中要求回答的是调整的主要目的。首先要注意时间,到1952年秋,我国国民经济恢复就要完成,接下来就是进行大规模经济建设;其次要注意新设的院校性质都是工科院校,很显然是服务于经济建设需要的。所以D符合题意。A、B只是调整的内容。C表述笼统空乏。故选D。

6.A.人们对健康和教育的重视,从1950年到1957年,在这么短的时间内人们的思想不可能出现重大转变,因此A错误。C项社会主义经济体系的完善,是在改革开放之后,因此C错误。D项社会主义制度的逐步建立和题干信息无关,因此排除。B项教育卫生事业的健康发展,从材料中平均寿命的增加体现了健康的发展,入学率的提高体现了教育的发展。因此选B。

7.

解析试题分析:依据材料“有些地方提出‘每县出一个鲁迅,每县出一个郭沫若’的指标”可知当时的教育严重脱离了实际,盲目求快、求多,所以应为左倾错误的影响所致,所以选B

10从材料信息看,新中国成立后,为“两弹一星”做出突出贡献的科技专家中,留学归国者占了很大部分,说明留学教育为中国现代化建设培养了大量人才,选C项。A、B、D三项不符合材料信息。

11.

这“三个面向”的实质是通过教育的发展提高国家和民族的竞争力。1983年10月,邓小平为北京景山学校题词:”教育要面向现代化,面向世界,面向未来。”这一题词内容全面地和充分地显示了邓小平的教育发展战略的核心思想。它为我国的现代化教育的发展指明了方向。故本题选A。

问题引导1:答案提示:新中国教育事业取得的成就主要是逐步形成从小学到大学,从全日制教育到半工半读教育等比较完整的国民教育体系,培养了大批素质较高的劳动后备军和德才兼备的建设人才。取得较快发展的主要原因是制定并全面贯彻了正确的教育方针。

问题引导2:1)科学技术是第一生产力,科技发展是经济发展的决定性因素,社会主义的根本任务是解放和发展生产力。实施科教兴国战略,有助于实现两个根本性转变,调整、优化产业结构,培育新的经济增长点,提高企业经济效益,开拓新的市场空间,极大地促进生产力的发展。

2)我国政府实施科教兴国战略,是行使组织和领导社会主义经济建设、精神文明建设等职能的表现。国家实施这些职能,有利于促进经济的发展和社会的全面进步,提高人民的物质文化生活水平,实现社会主义的目的、目标;有利于巩固和发展社会主义制度,实现国家和社会的稳定;有利于增强我国的综合国力,提高我国的国际地位。

【合作探究】

参考答案:(1)(6分)

变化:从重儒家经典向突出共和国宗旨转变;(2分)

作用:有助于提高国民素质,有助于宣传和维护民主共和。(4分)

(2)(6分)

文革时期;(2分)

主要原因:在“以阶级斗争为纲”思想指导下,教学内容与阶级斗争紧密相关;开展“教育革命”“开门办学”,教材呈现出与工厂、社队紧密联系的内容。(4分)

(3)(12分)

史观:前者主要是阶级斗争史观。(2分)后者主要是文明史观、整体史观、现代化史观。(2分,任答其一即可)

方面:我国经济高速发展,城市化进程不断加快;社会主义民主和法制建设不断完善;“科教兴国”战略的深入贯彻;全球化进程加快,我国加入世界贸易组织,国际交流与国际合作进一步加强。(8分,每点2分)

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术