人教新课标版高一历史必修二 第12课:从计划经济到市场经济(导学案)

文档属性

| 名称 | 人教新课标版高一历史必修二 第12课:从计划经济到市场经济(导学案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 94.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-08-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

高一__班

第__组

编号___

姓名___

小组评价___课堂表现___老师评价___

第12课

从计划经济到市场经济

【课程标准】

1.了解中共十一届三中全会有关改革开放决策的内容,认识其对我国开创社会主义现代化建设新局面的历史意义。2.讲述家庭联产承包责任制和国有企业改革的主要内容,认识改革与社会发展的关系。

【学习重点】 十一届三中全会实现的伟大转折;农村经济体制改革;社会主义市场经济体制的确立。

【学习难点】城市经济体制改革的措施的内涵和具体作用。

基础知识梳理

问题引导

一、伟大的历史转折---中共十一届三中全会(1978年12月)(一)背景1.

虽然结束,但经济停滞,人民生活没有改善;2.真理标准问题的讨论,实现思想大解放。3.邓小平作了《解放思想,实事求是,团结一致向前看》的讲话,为十一届三中全会确立了指导思想。(二)中共十一届三中全会主要内容(冲破了个人崇拜)1.思想:重新确立

、

的马克思主义思想路线。2.政治:抛弃“以

为纲”,作出把党和国家的工作重心转移到

建设上来的战略决策。(新时期指的是社会主义现代化建设的新时期)3.经济:以

为中心,实行

。(三)历史意义:十一届三中全会是新中国历史上的重大转折,成为

和中国特色社会主义道路的起点。二、经济体制改革

(一)农村经济体制改革(所有制没有变,仍然是土地的公有制)

1.过程:1978年从安徽、四川农村开始,推广到全国普遍实行。2.内容(1)经营形式:实行

,自负盈亏。(2)基层组织:1983年,撤销人民公社体制,建立乡、镇政府和村民委员会。(3)产业结构:积极发展多种经营,大力发展乡镇企业。3.影响(1)农民获得生产和

自主权,克服分配中的平均主义,调动了农民生产积极性。(2)全国农业得到大发展,农村开始了历史性变革,农业生产向专业化、商品化和现代化方向发展。(二)城市经济体制改革1.过程:

年后,城市经济体制改革全面展开2.中心环节:增强

活力,把企业搞活。(目的)3.内容(1)管理体制:政企分开,简政放权,使企业成为自主经营、自负盈亏的社会主义商品生产者和经营者。(2)所有制:变单一的公有制为以

为主体,多种所有制经济共同发展。(3)分配制度:实行以

分配为主,多种分配方式并存的分配制度。4.影响:调动生产积极性,增强活力,效益显著提高,推动国民经济的高速发展。(三)社会主义市场经济体制的建立1.建立背景(1)经济:计划经济体制束缚社会生产力发展;

(2)政治:20世纪80年代末90年代初,我国改革开放面临着复杂的国内国际形势,世界社会主义运动遭遇挫折,改革进入

时期。(3)思想:1992年春邓小平

冲破了长期的思想束缚。(4)决策:1992年中共“十四大”提出我国经济体制改革的目标是建立

济体制。正是因为邓小平南方谈话和党的十四大使得经济体制有个重大的转变推动了改革开放和现代化建设,所以成为进入新阶段的重要标志。2.确立进程(1)改革目标:

年中共“十四大”提出,我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。(冲破了计划经济的崇拜)(2)基本框架:1993年中共十四届三中全会审议通过《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》,确立我国

的基本框架。(3)经济制度:1997年中共“十五大”,提出以

为主体、

共同发展,这是社会主义初级阶段的基本经济制度。(冲破了对公有制的崇拜)(4)基本建立:

世纪初,我国社会主义市场经济体制基本建立。

1.社会主义市场经济与计划经济特征(从所有制、管理体制和分配制度去分析12分)。

【重要概念】

计划经济又称计划经济体制或指令型经济,国家计划在生产、资源分配以及产品消费各方面起主导作用。在中国的发展历程:50年代中后期由于一五计划和三大改造的完成形成了计划经济体制。改革开放(1978年)以来实行农村和城市的改革,形成了计划经济和市场经济并存的局面。1992年确立了市场经济的目标,从此放弃了计划经济。21世纪初基本建立市场经济。计划经济的表现在所有制上是以公有制为主,管理体制上国家对经济活动采取直接指令性行政管理。分配制度上以按劳分配为主。

市场经济又称自由市场经济或自由企业经济,自由市场的自由价格机制在产品和服务的生产及销售方面起基础作用。

社会主义市场经济体制是使市场在资源配置中起决定作用和更好发挥政府作用。在所有制结构上,

以公有制为主体,

多种所有制共同发展。在分配制度上,实行以按劳分配为主体,多种分配方式并存。在宏观调控上,

国家能够把人民的当前利益与长远利益、

局部利益与整体利益结合起来,更好地发挥计划与市场两种手段的长处。

【思维拓展】一、经济体制改(一)概念

1.含义:改革生产关系中不适应生产力发展的一系列环节。

2.目的:解放和发展社会生产力。

3.目标:建立社会主义市场经济体制。

(二)进程

农村经济体制改革—城市经济体制改革—社会主义市场经济体制的建立

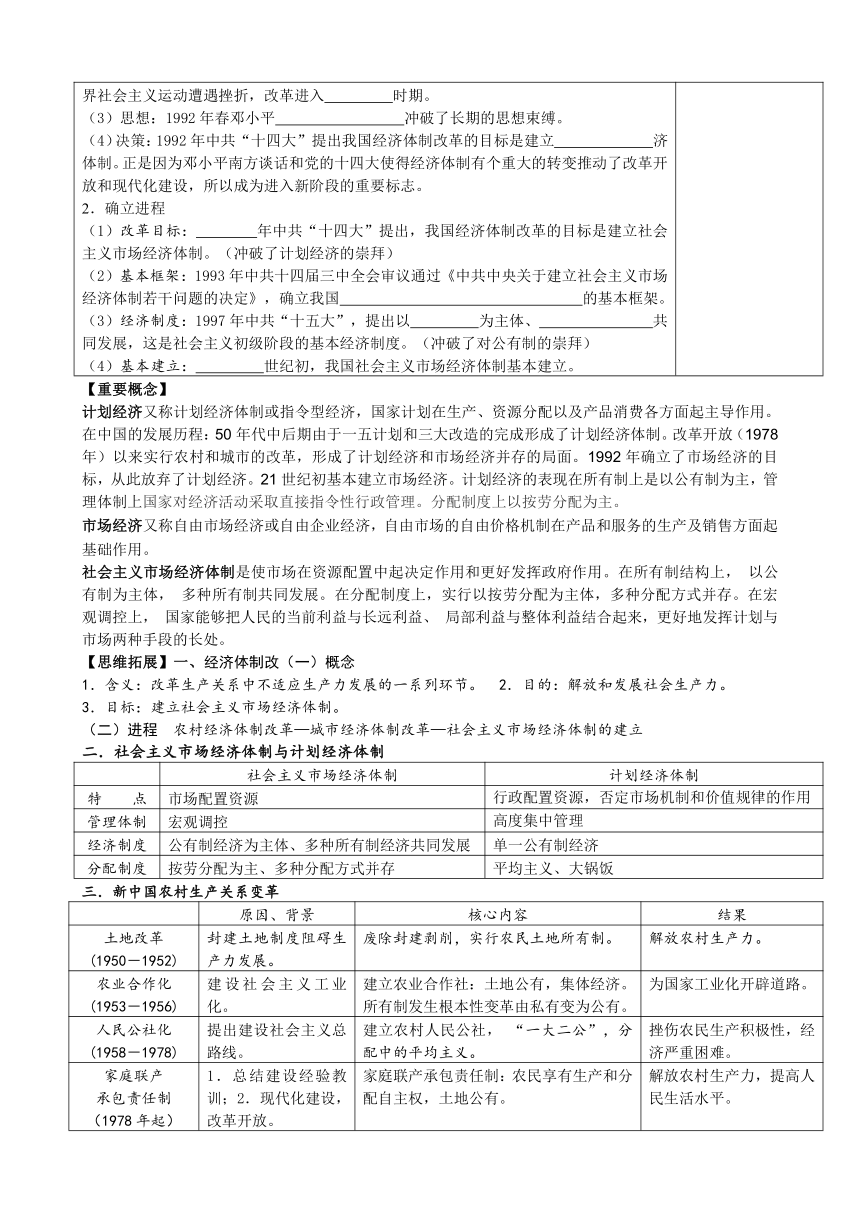

二.社会主义市场经济体制与计划经济体制

社会主义市场经济体制

计划经济体制

特

点

市场配置资源

行政配置资源,否定市场机制和价值规律的作用

管理体制

宏观调控

高度集中管理

经济制度

公有制经济为主体、多种所有制经济共同发展

单一公有制经济

分配制度

按劳分配为主、多种分配方式并存

平均主义、大锅饭

三.新中国农村生产关系变革

原因、背景

核心内容

结果

土地改革(1950-1952)

封建土地制度阻碍生产力发展。

废除封建剥削,实行农民土地所有制。

解放农村生产力。

农业合作化(1953-1956)

建设社会主义工业化。

建立农业合作社:土地公有,集体经济。所有制发生根本性变革由私有变为公有。

为国家工业化开辟道路。

人民公社化(1958-1978)

提出建设社会主义总路线。

建立农村人民公社,

“一大二公”,分配中的平均主义。

挫伤农民生产积极性,经济严重困难。

家庭联产承包责任制(1978年起)

1.总结建设经验教训;2.现代化建设,改革开放。

家庭联产承包责任制:农民享有生产和分配自主权,土地公有。

解放农村生产力,提高人民生活水平。

【合作探究】(课前作业))阅读下列材料

材料一

苏联的工业化创造了一种不同于资本主义工业化的模式,这种模式的特点是:通过国家职能部门制定计划,以增强国防实力为目标,优先发展重工业,建立以国营企业和集体化农业为主导的国民经济,用高于资本主义的发展速度赶超西方发达国家。

——钱乘旦

(1)中国在建国初期仿效了苏联模式,并在20世纪90年代初,修正这一模式,结合所学知识,分别指出相应的史实(6分)

(2)纵观经济发展模式或工业转型的调整过程,你能得出什么启示?(2分)

材料三

“计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。”

材料四

西方史学家认为,共产主义在东欧的消失、苏联的解体以及中华人民共和国日益转向市场经济,在实际上表明共产主义模式的普遍性的萎缩。

——杰里·本特利《新全球史》

请回答:

(3)材料三中邓小平对“计划”和“市场”又是如何认识的?(1分)结合所学知识,指出新时期中国主动融入世界市场的三个节拍。(3分)

(4)结合你对市场经济和中国建设社会主义市场经济实践的认识,驳斥材料四中作者的观点。(8分。要求:表述成文,观点明确,史论结合。)

【我的疑问】

【课后作业】

1.之所以说十一届三中全会是建国以来党的历史上具有深远意义的伟大转折,其依据是

A.新时期党的基本路线已经形成

B.邓小平等第二代领导核心形成

C.解决了自1956年以来没有解决好党的工作重心转移问题

D.果断地停止了“以阶级斗争为纲”的错误方针

2.中共八大和中共十一届三中全会最主要的共同点是

A.停止以阶级斗争为纲

B.在经济建设中既反保守又反冒进

C.认为实践是检验真理的唯一标准

D.从中国国情实际出发

3.我国农村实行家庭联产承包责任制主要是由

A.社会主义的国家性质决定的

B.农村生产力发展水平决定的

C.农业大国的具体国情决定的

D.人口多、耕地少的情况决定的

4.

农村家庭联产承包责任制

A.克服了分配中的平均主义

B.成为农业生产责任制的唯一形式

C.实现了农村土地的私有化

D.取代了人民公社的政权组织形式

5.建国以来,我国农村生产关系的变革、调整所经历的四个步骤依次为

①农业合作化

②土地改革

③人民公社化

④家庭联产承包责任制

A.

①②③④

B.

②①④③

C.

②③①④

D.

②①③④

6.十一届三中全会后在农村实行的家庭联产承包责任制和1953年开始的我国对农业的社会主义改造是

A.社会主义制度的自我完善与发展

B.性质完全相反的两种经济政策

C.为消除“左”倾错误而采取的措施

D.为了调整生产关系以发展生产力

7.改革开放后农村的民谣:“过去是喊破嗓子打烂钟,出工最早九点钟。现在不用队长叫一声、上工天不明,收工点了灯”。这一变化缘自

①产品分配的方式发生变化

②生产资料所有制形式的变化

③基层生产组织形式的改变

④农业合作化运动向纵深发展

A.①②

B.①③

C.③④

D.②④

8.中国在改革开放中,经历三次思想解放,人们先后冲破“个人崇拜”、“计划经济崇拜”和“所有制崇拜”,其中冲破“计划经济崇拜”的关键事件是

A.十一届三中全会召开 B.中共十四大召开

C.中共十五大召开

D.真理标准问题大讨论

9.中共十一届三中全会以后,农村和城市经济体制改革的共同点有

①

改变管理模式

②

克服平均主义

③

解放生产力

④

改变所有制性质

A.①②③④

B.①②③

C.①③④

D.①②

10.1983年12月1日,商业部通告全国:敞开供应棉布,取消布票。从此,自1954年9月9日开始使用的布票成为历史文物,这说明( )

①中国已经全面迈向小康社会

②政府改变了以行政手段调配资源的做法

③中国逐渐由计划经济向市场经济过渡

④中国的棉布生产已经出现了供过于求的局面

A.①② B.②③

C.③④

D.①③

11.

1983年(中国)政府推出了“以税代利”政策。大中型企业要求将其55%的利润交作税收,小企业则按照分成八个等级的税则表纳税,这样就切断了国营企业与政府部门之间的直接联系。材料中的举措推动了

A.企业所有权和经营权分离

B.政府部门职能的转变

C.《关于经济体制改革的决定出台

D.实现了计划经济向市场经济的转型

12.1992年底,全国城乡共有个体工商户1533万余家,从业人员2467万多人,其中登记注册的私营企业近14万家,从业人员达到231万人。1997年全国个体工商户高达2850万户,从业人员5441人,私营企业达96万家,从业人员1349万人。这些变化所反映的本质问题是

A.我国社会就业结构发生了变化

B.个体经济成为我国经济结构的主体

C.我国的经济体制由计划经济向市场经济转变

D.我国非公有制经济飞速发展

【我的知识树】

第12课答案

选择题答案1—5.CDBAD

6—10.DBBBB

11—12.AC

【问题导引】答案

社会主义市场经济特征:(1)

在所有制结构上,

以公有制为主体,

多种所有制经济平等竞争,

共同发展。(2)

在分配制度上,

实行以按劳分配为主体,

多种分配方式并存,

效率优先、

兼顾公平。(3)市场配置资源,,国家宏观调控。

计划经济体制特征

:

(1)公有制经济在所有制结构中占据主导地位。(2)国家对经济活动采取直接指令性行政管理。

(3)经济决策权高度集中。

(4)社会资源的计划配置。在经济运行的各个层面都充斥着政府的计划和指令。(5)分配方式上采取按劳分配。

【合作探究】答案:

(1)仿效史实:“一五”计划和人民公社化运动。(4分)修正史实:“十四大”提出建立社会主义市场经济体制。(2分)

(2)启示:任何经济模式都必修适应当时生产力的发展水平;应根据国情选择经济发展模式并不断调整,防止僵化。(2分,答对1点即可,其它言之有理即可)

(3)邓小平指出计划和市场只是调节经济的手段,不是判断姓“资”姓“社”的标准。阶段:1978年中共十一届三中全会作出改革开放的决策;1992年中共十四大提出建立社会主义市场经济体制的改革目标;2001年中国加入世贸组织。

(4)一等(8~6分):①紧扣评论对象,观点明确;②合理引用史实,进行多角度评论;③论证充分,逻辑严密,表述清楚。

二等(5~3分):①能够结合评论对象,观点较明确;②引用史实,评论角度单一;③论证较完整,表述清楚。

三等(2~0分):①偏离评论对象,观点不明确;②未引用史实;

③论证欠缺说服力,表述不清楚。

参考要点:

必要性:市场经济不是区分社会制度的标准,而是实现资源配置的一种方式;是经济全球化发展趋势的客观要求;是吸取苏东剧变教训的必然结果;是中国改革开放的经验总结和自身发展的要求。(4分)

结果:中国社会主义现代化建设蓬勃发展,综合国力和国际影响力不断提高。(2分)

结论:中国转向市场经济,是社会主义模式的自我完善和发展,而不是社会主义模式的萎缩。

第__组

编号___

姓名___

小组评价___课堂表现___老师评价___

第12课

从计划经济到市场经济

【课程标准】

1.了解中共十一届三中全会有关改革开放决策的内容,认识其对我国开创社会主义现代化建设新局面的历史意义。2.讲述家庭联产承包责任制和国有企业改革的主要内容,认识改革与社会发展的关系。

【学习重点】 十一届三中全会实现的伟大转折;农村经济体制改革;社会主义市场经济体制的确立。

【学习难点】城市经济体制改革的措施的内涵和具体作用。

基础知识梳理

问题引导

一、伟大的历史转折---中共十一届三中全会(1978年12月)(一)背景1.

虽然结束,但经济停滞,人民生活没有改善;2.真理标准问题的讨论,实现思想大解放。3.邓小平作了《解放思想,实事求是,团结一致向前看》的讲话,为十一届三中全会确立了指导思想。(二)中共十一届三中全会主要内容(冲破了个人崇拜)1.思想:重新确立

、

的马克思主义思想路线。2.政治:抛弃“以

为纲”,作出把党和国家的工作重心转移到

建设上来的战略决策。(新时期指的是社会主义现代化建设的新时期)3.经济:以

为中心,实行

。(三)历史意义:十一届三中全会是新中国历史上的重大转折,成为

和中国特色社会主义道路的起点。二、经济体制改革

(一)农村经济体制改革(所有制没有变,仍然是土地的公有制)

1.过程:1978年从安徽、四川农村开始,推广到全国普遍实行。2.内容(1)经营形式:实行

,自负盈亏。(2)基层组织:1983年,撤销人民公社体制,建立乡、镇政府和村民委员会。(3)产业结构:积极发展多种经营,大力发展乡镇企业。3.影响(1)农民获得生产和

自主权,克服分配中的平均主义,调动了农民生产积极性。(2)全国农业得到大发展,农村开始了历史性变革,农业生产向专业化、商品化和现代化方向发展。(二)城市经济体制改革1.过程:

年后,城市经济体制改革全面展开2.中心环节:增强

活力,把企业搞活。(目的)3.内容(1)管理体制:政企分开,简政放权,使企业成为自主经营、自负盈亏的社会主义商品生产者和经营者。(2)所有制:变单一的公有制为以

为主体,多种所有制经济共同发展。(3)分配制度:实行以

分配为主,多种分配方式并存的分配制度。4.影响:调动生产积极性,增强活力,效益显著提高,推动国民经济的高速发展。(三)社会主义市场经济体制的建立1.建立背景(1)经济:计划经济体制束缚社会生产力发展;

(2)政治:20世纪80年代末90年代初,我国改革开放面临着复杂的国内国际形势,世界社会主义运动遭遇挫折,改革进入

时期。(3)思想:1992年春邓小平

冲破了长期的思想束缚。(4)决策:1992年中共“十四大”提出我国经济体制改革的目标是建立

济体制。正是因为邓小平南方谈话和党的十四大使得经济体制有个重大的转变推动了改革开放和现代化建设,所以成为进入新阶段的重要标志。2.确立进程(1)改革目标:

年中共“十四大”提出,我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。(冲破了计划经济的崇拜)(2)基本框架:1993年中共十四届三中全会审议通过《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》,确立我国

的基本框架。(3)经济制度:1997年中共“十五大”,提出以

为主体、

共同发展,这是社会主义初级阶段的基本经济制度。(冲破了对公有制的崇拜)(4)基本建立:

世纪初,我国社会主义市场经济体制基本建立。

1.社会主义市场经济与计划经济特征(从所有制、管理体制和分配制度去分析12分)。

【重要概念】

计划经济又称计划经济体制或指令型经济,国家计划在生产、资源分配以及产品消费各方面起主导作用。在中国的发展历程:50年代中后期由于一五计划和三大改造的完成形成了计划经济体制。改革开放(1978年)以来实行农村和城市的改革,形成了计划经济和市场经济并存的局面。1992年确立了市场经济的目标,从此放弃了计划经济。21世纪初基本建立市场经济。计划经济的表现在所有制上是以公有制为主,管理体制上国家对经济活动采取直接指令性行政管理。分配制度上以按劳分配为主。

市场经济又称自由市场经济或自由企业经济,自由市场的自由价格机制在产品和服务的生产及销售方面起基础作用。

社会主义市场经济体制是使市场在资源配置中起决定作用和更好发挥政府作用。在所有制结构上,

以公有制为主体,

多种所有制共同发展。在分配制度上,实行以按劳分配为主体,多种分配方式并存。在宏观调控上,

国家能够把人民的当前利益与长远利益、

局部利益与整体利益结合起来,更好地发挥计划与市场两种手段的长处。

【思维拓展】一、经济体制改(一)概念

1.含义:改革生产关系中不适应生产力发展的一系列环节。

2.目的:解放和发展社会生产力。

3.目标:建立社会主义市场经济体制。

(二)进程

农村经济体制改革—城市经济体制改革—社会主义市场经济体制的建立

二.社会主义市场经济体制与计划经济体制

社会主义市场经济体制

计划经济体制

特

点

市场配置资源

行政配置资源,否定市场机制和价值规律的作用

管理体制

宏观调控

高度集中管理

经济制度

公有制经济为主体、多种所有制经济共同发展

单一公有制经济

分配制度

按劳分配为主、多种分配方式并存

平均主义、大锅饭

三.新中国农村生产关系变革

原因、背景

核心内容

结果

土地改革(1950-1952)

封建土地制度阻碍生产力发展。

废除封建剥削,实行农民土地所有制。

解放农村生产力。

农业合作化(1953-1956)

建设社会主义工业化。

建立农业合作社:土地公有,集体经济。所有制发生根本性变革由私有变为公有。

为国家工业化开辟道路。

人民公社化(1958-1978)

提出建设社会主义总路线。

建立农村人民公社,

“一大二公”,分配中的平均主义。

挫伤农民生产积极性,经济严重困难。

家庭联产承包责任制(1978年起)

1.总结建设经验教训;2.现代化建设,改革开放。

家庭联产承包责任制:农民享有生产和分配自主权,土地公有。

解放农村生产力,提高人民生活水平。

【合作探究】(课前作业))阅读下列材料

材料一

苏联的工业化创造了一种不同于资本主义工业化的模式,这种模式的特点是:通过国家职能部门制定计划,以增强国防实力为目标,优先发展重工业,建立以国营企业和集体化农业为主导的国民经济,用高于资本主义的发展速度赶超西方发达国家。

——钱乘旦

(1)中国在建国初期仿效了苏联模式,并在20世纪90年代初,修正这一模式,结合所学知识,分别指出相应的史实(6分)

(2)纵观经济发展模式或工业转型的调整过程,你能得出什么启示?(2分)

材料三

“计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。”

材料四

西方史学家认为,共产主义在东欧的消失、苏联的解体以及中华人民共和国日益转向市场经济,在实际上表明共产主义模式的普遍性的萎缩。

——杰里·本特利《新全球史》

请回答:

(3)材料三中邓小平对“计划”和“市场”又是如何认识的?(1分)结合所学知识,指出新时期中国主动融入世界市场的三个节拍。(3分)

(4)结合你对市场经济和中国建设社会主义市场经济实践的认识,驳斥材料四中作者的观点。(8分。要求:表述成文,观点明确,史论结合。)

【我的疑问】

【课后作业】

1.之所以说十一届三中全会是建国以来党的历史上具有深远意义的伟大转折,其依据是

A.新时期党的基本路线已经形成

B.邓小平等第二代领导核心形成

C.解决了自1956年以来没有解决好党的工作重心转移问题

D.果断地停止了“以阶级斗争为纲”的错误方针

2.中共八大和中共十一届三中全会最主要的共同点是

A.停止以阶级斗争为纲

B.在经济建设中既反保守又反冒进

C.认为实践是检验真理的唯一标准

D.从中国国情实际出发

3.我国农村实行家庭联产承包责任制主要是由

A.社会主义的国家性质决定的

B.农村生产力发展水平决定的

C.农业大国的具体国情决定的

D.人口多、耕地少的情况决定的

4.

农村家庭联产承包责任制

A.克服了分配中的平均主义

B.成为农业生产责任制的唯一形式

C.实现了农村土地的私有化

D.取代了人民公社的政权组织形式

5.建国以来,我国农村生产关系的变革、调整所经历的四个步骤依次为

①农业合作化

②土地改革

③人民公社化

④家庭联产承包责任制

A.

①②③④

B.

②①④③

C.

②③①④

D.

②①③④

6.十一届三中全会后在农村实行的家庭联产承包责任制和1953年开始的我国对农业的社会主义改造是

A.社会主义制度的自我完善与发展

B.性质完全相反的两种经济政策

C.为消除“左”倾错误而采取的措施

D.为了调整生产关系以发展生产力

7.改革开放后农村的民谣:“过去是喊破嗓子打烂钟,出工最早九点钟。现在不用队长叫一声、上工天不明,收工点了灯”。这一变化缘自

①产品分配的方式发生变化

②生产资料所有制形式的变化

③基层生产组织形式的改变

④农业合作化运动向纵深发展

A.①②

B.①③

C.③④

D.②④

8.中国在改革开放中,经历三次思想解放,人们先后冲破“个人崇拜”、“计划经济崇拜”和“所有制崇拜”,其中冲破“计划经济崇拜”的关键事件是

A.十一届三中全会召开 B.中共十四大召开

C.中共十五大召开

D.真理标准问题大讨论

9.中共十一届三中全会以后,农村和城市经济体制改革的共同点有

①

改变管理模式

②

克服平均主义

③

解放生产力

④

改变所有制性质

A.①②③④

B.①②③

C.①③④

D.①②

10.1983年12月1日,商业部通告全国:敞开供应棉布,取消布票。从此,自1954年9月9日开始使用的布票成为历史文物,这说明( )

①中国已经全面迈向小康社会

②政府改变了以行政手段调配资源的做法

③中国逐渐由计划经济向市场经济过渡

④中国的棉布生产已经出现了供过于求的局面

A.①② B.②③

C.③④

D.①③

11.

1983年(中国)政府推出了“以税代利”政策。大中型企业要求将其55%的利润交作税收,小企业则按照分成八个等级的税则表纳税,这样就切断了国营企业与政府部门之间的直接联系。材料中的举措推动了

A.企业所有权和经营权分离

B.政府部门职能的转变

C.《关于经济体制改革的决定出台

D.实现了计划经济向市场经济的转型

12.1992年底,全国城乡共有个体工商户1533万余家,从业人员2467万多人,其中登记注册的私营企业近14万家,从业人员达到231万人。1997年全国个体工商户高达2850万户,从业人员5441人,私营企业达96万家,从业人员1349万人。这些变化所反映的本质问题是

A.我国社会就业结构发生了变化

B.个体经济成为我国经济结构的主体

C.我国的经济体制由计划经济向市场经济转变

D.我国非公有制经济飞速发展

【我的知识树】

第12课答案

选择题答案1—5.CDBAD

6—10.DBBBB

11—12.AC

【问题导引】答案

社会主义市场经济特征:(1)

在所有制结构上,

以公有制为主体,

多种所有制经济平等竞争,

共同发展。(2)

在分配制度上,

实行以按劳分配为主体,

多种分配方式并存,

效率优先、

兼顾公平。(3)市场配置资源,,国家宏观调控。

计划经济体制特征

:

(1)公有制经济在所有制结构中占据主导地位。(2)国家对经济活动采取直接指令性行政管理。

(3)经济决策权高度集中。

(4)社会资源的计划配置。在经济运行的各个层面都充斥着政府的计划和指令。(5)分配方式上采取按劳分配。

【合作探究】答案:

(1)仿效史实:“一五”计划和人民公社化运动。(4分)修正史实:“十四大”提出建立社会主义市场经济体制。(2分)

(2)启示:任何经济模式都必修适应当时生产力的发展水平;应根据国情选择经济发展模式并不断调整,防止僵化。(2分,答对1点即可,其它言之有理即可)

(3)邓小平指出计划和市场只是调节经济的手段,不是判断姓“资”姓“社”的标准。阶段:1978年中共十一届三中全会作出改革开放的决策;1992年中共十四大提出建立社会主义市场经济体制的改革目标;2001年中国加入世贸组织。

(4)一等(8~6分):①紧扣评论对象,观点明确;②合理引用史实,进行多角度评论;③论证充分,逻辑严密,表述清楚。

二等(5~3分):①能够结合评论对象,观点较明确;②引用史实,评论角度单一;③论证较完整,表述清楚。

三等(2~0分):①偏离评论对象,观点不明确;②未引用史实;

③论证欠缺说服力,表述不清楚。

参考要点:

必要性:市场经济不是区分社会制度的标准,而是实现资源配置的一种方式;是经济全球化发展趋势的客观要求;是吸取苏东剧变教训的必然结果;是中国改革开放的经验总结和自身发展的要求。(4分)

结果:中国社会主义现代化建设蓬勃发展,综合国力和国际影响力不断提高。(2分)

结论:中国转向市场经济,是社会主义模式的自我完善和发展,而不是社会主义模式的萎缩。

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势