人教版高二语文选修《先秦诸子选读》:第1单元《论语》第1课:天下有道,丘不与易也 课件 (共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高二语文选修《先秦诸子选读》:第1单元《论语》第1课:天下有道,丘不与易也 课件 (共34张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-08-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件34张PPT。《论语》选读 《论语》是一部___体散文集,是孔子的___和______所辑录的孔子及其弟子的言行录。宋儒把《论语》和《___》《___》《___》合称为“四书”。 语录 门人 再传弟子 大学 中庸 孟子 论语:论lún:编纂。语:言论。了解语录体的特点

主要体式有四种:

(1)直录孔子及其弟子的言论;

(2)答问体,即先指出问者及所问问题,然后记录孔子的回答;

(3)对话体,记录孔子跟弟子或其他人之间的对话经过情形;

(4)一边记叙事情的经过,一边记录孔子的言论。第一课:天下有道,丘不与易也1【原文】 仪封人(1)请见(xiàn),曰:“君子之至于斯也,吾未尝不得见也。”从者见之(2)。出曰:“二三子何患于丧(sàng) (3)乎?天下之无道也久矣,天将以夫子为木铎(duó)(4)。” 【译文】

仪这个地方镇守边界的长官请求把自己引见给孔子,他说:“凡是君子到这里来,我从没有见不到的。”孔子的随从学生把他引见给了孔子。他出来后(对孔子的学生们)说:“诸位何必为孔子丧失官位而担忧呢?天下没有德政已经很久了,上天将借孔夫子为圣人来宣扬大道。” 【评析】 孔子在他所处的那个时代,已经是十分有影响的人,尤其是在礼制方面,信服孔子的人很多,仪封人便是其中之一。他在见孔子之后,就认为上天将以孔夫子为圣人号令天下,可见对孔子是佩服至极了。

借仪封之口,用“木铎”喻孔子,高度赞美孔子勇于担当的高尚精神。2【原文】

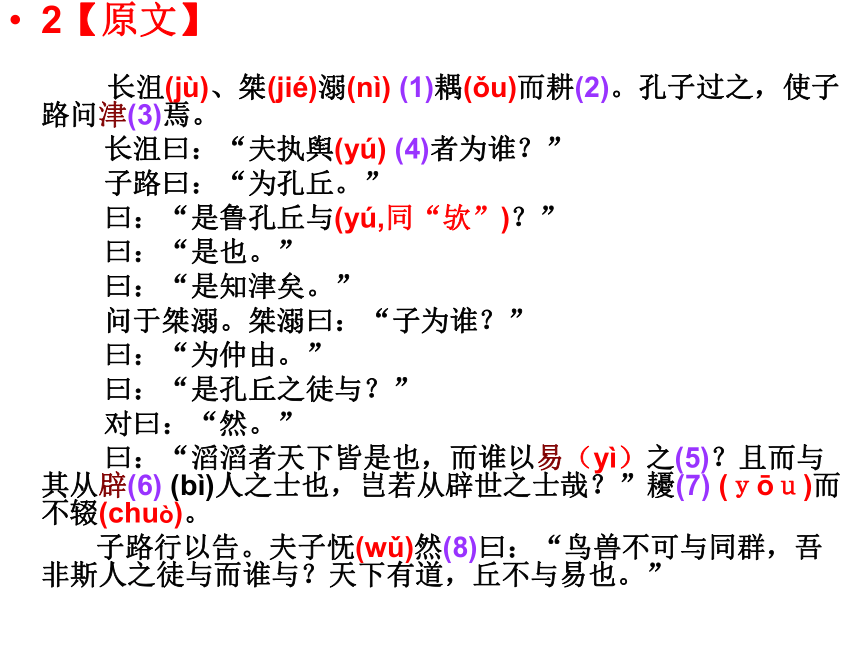

长沮(jù)、桀(jié)溺(nì) (1)耦(ǒu)而耕(2)。孔子过之,使子路问津(3)焉。

长沮曰:“夫执舆(yú) (4)者为谁?”

子路曰:“为孔丘。”

曰:“是鲁孔丘与(yú,同“欤”)?”

曰:“是也。”

曰:“是知津矣。”

问于桀溺。桀溺曰:“子为谁?”

曰:“为仲由。”

曰:“是孔丘之徒与?”

对曰:“然。”

曰:“滔滔者天下皆是也,而谁以易(yì)之(5)?且而与其从辟(6) (bì)人之士也,岂若从辟世之士哉?”耰(7) (yōu)而不辍(chuò)。

子路行以告。夫子怃(wǔ)然(8)曰:“鸟兽不可与同群,吾非斯人之徒与而谁与?天下有道,丘不与易也。” 2【译文】

长沮、桀溺(两个在水洼地里劳动的高大魁梧的人)并力一起耕种,孔子路过,让子路去寻问渡口在哪里。

长沮问子路:“那个手拿着缰绳驾御车马的人是谁?”

子路说:“是孔丘。”

长沮说;“是鲁国的孔丘吗?”

子路说:“是的。”

长沮说:“那他是早已知道渡口的位置了。”

子路再去问桀溺。桀溺说:“你是谁?”

子路说:“我是仲由。”

桀溺说:“你是鲁国孔丘的弟子吗?”

子路说:“是的。”

桀溺说:“天下到处都是像洪水一样混乱的情形,你与谁去改变它呢?况且你与其跟随孔子这样的避人之士,怎么比得上追随我们这些躲避社会的人呢?”桀溺用耰松土,仍旧不停地做田里的农活。

子路回来后把情况告诉了孔子。孔子怅然若失地说:“人是不能与飞禽走兽合群共处的,我如果不同世上的人群打交道,还与谁打交道呢?如果天下政治清明,我就不会与你们一道来参与变革了。” 2【评析】

这一章反映了孔子关于社会改革的主观愿望和积极入世的思想。

儒家不倡导消极避世的做法,这与道家不同。儒家认为,即使不能齐家治国平天下,也要独善其身,做一个有道德修养的人。

孔子就是这样一位身体力行者。所以,他感到自己有一种社会责任心,正因为社会动乱、天下无道,他才与自己的弟子们不知辛苦地四处呼吁,以天下为己任,为社会改革而努力,这是一种可贵的忧患意识和历史责任感。 3【原文】

楚狂接舆(1)歌而过孔子曰:“凤兮凤兮!何德之衰?往者不可谏,来者犹可追。已而已而!今之从政者殆(dài)而!”孔子下,欲与之言。趋而辟(bì)之,不得与之言。3【译文】

楚国的狂人接舆唱着歌从孔子的车旁走过,他唱道:“凤凰啊,凤凰啊,你的德行怎么这么衰弱呢?过去的已经无可挽回,未来的还来得及改正。算了吧,算了吧。现在参与政治事务的人很危险啊!”

孔子下车,想同他谈谈,他却快步走着躲避孔子,孔子没能和他交谈。 既有接舆对孔子品格的虚假尊重,又有对孔子人生选择的讥嘲;既有对孔子的最后规劝,也有对当时执政者的斥责。连用三个“而”表示斥责、贬斥之深。

表现隐士对现实的不满,也表现孔子对隐士的尊重。4、【原文】 子路从而后,遇丈人,以杖荷(hè)蓧(diào) (1)。子路问曰:“子见夫子乎?”

丈人曰:“四体不勤,五谷不分(2),孰为夫子?”植其杖而芸。

子路拱而立。

止子路宿,杀鸡为黍(shǔ) (3)而食(sì) (4)之。见其二子焉。

明日,子路行以告。子曰:“隐者也。”使子路反见之。至,则行矣。

子路曰:“不仕无义。长幼之节,不可废也;君臣之义,如之何其废之?欲洁其身,而乱大伦。君子之仕也,行其义也。道之不行,已知之矣。” 【译文】 子路跟随孔子出行,落在了后面,遇到一个老年男子,用拐杖挑着除草的工具。子路问道:“你看到我的老师吗?”

老丈说:“四肢不劳动,五谷分不清,谁是老师?”说完,便把他的拐杖插在田头去除草。

子路拱着手恭敬地站在一旁。

老年男子留子路到他家住宿,杀了鸡,做了小米饭给他吃,又叫两个儿子出来与子路见面。

第二天,子路赶上孔子,把这件事向他作了报告。孔子说:“这是个隐士啊。”叫子路回去再看看他。子路到了那里,老年男子已经走了。

子路说:“不出来做官,就是违背了臣对君应当秉持的政教伦理原则。长幼间的礼节是不可能废弃的;君臣间的关系怎么能废弃呢?老人家想要自身清白,却破坏了根本的君臣伦理关系。君子做官,只是为了实行君臣之义的。至于道的行不通,早就知道了。” 4【评析】

过去有一个时期,人们认为这一章中老丈所说:“四体不勤,五谷不分”是劳动人民对孔丘的批判等等。这恐怕是理解上和思想方法上的问题。对此,我们不想多作评论,因为当时不是科学研究,而是政治需要。

其实,本章的要点不在于此,而在于后面子路所作的总结。即认为,隐居山林避世是不对的,老丈与他的儿子的关系仍然保持,却抛弃了君臣之伦。这是儒家向来都不提倡的,反映了孔子明知其不可为而为之的执着精神。 5、【原文】

子路宿于石门(1)。晨门(2)曰:“奚自?”子路曰:“自孔氏。”曰:“是知其不可而为之者与?”

【译文】

子路夜里住在石门,看门的人问:“从哪里来?”子路说:“从孔子那里来。”看门的人说:“是那个明知做不到却还要去做的人吗?” 5【评析】

“知其不可而为之”,这是做人的大道理。人要有一点锲而不舍的追求精神,许多事情都是经过艰苦努力和奋斗而得来的。孔子“知其不可而为之”,反映出他孜孜不倦的执着精神。从这位看门人的话中,我们也可以见出当时普通人对孔子的评论。思考问题: 1、请根据课文用简洁的语言概括孔子的为人。

孔子知道时代不太平,难以实现心中的理想,但是他能够努力坚持去实现去维护思想的核心"礼"。

孔子的人生态度

积极入世;

勇于担当;

以天下为己任;

知其不可为而为之。 2、孟子在《孟子·尽心上》中提出了“穷则独善其身,达则兼济天下”的观点。而本文孔子给我们的印象是“知其不可为而为之”。如何看待孔子与孟子的这种差别。

提示:可以考虑提出者不同的出发点。言之成理即可。

(在我国传统中,孔子被称为“圣人”,孟子被称为“亚圣”,两人都是先秦儒家的大师。他们的人格和人生追求都是“修身--齐家--治国--平天下”的模式。在修身的立足点上,无论是进还是退,两者并无差异。但是,孔子对治国、平天下的追求更为执着。) 3、孔子与长沮、桀溺以及荷蓧丈人一类的人物有什么不同?

长沮、桀溺、荷蓧丈人因为世道太乱,选择避世,洁身自好,他们属于消极避世之人,不重视对社会道义的承担。

孔子知道世道不太平,但是他力图改变(积极入世),并且不屈不挠,更重视对社会道义的承担,自我的考虑较少。虽然有时候这种努力并没有起到什么效果,但是他的出发点和目的是应该值得肯定的。 我居住的小区里,一位年过七旬的退休老工人就是这样一个颇具代表性的“倔老头”。人所皆知,现在“黑色小广告”已成为污染环境的一大痼疾。但这位老人却天天拎着一只塑料桶,拿着一把铲刀,在小区、街头的墙上、电线杆上铲除那些小广告。他的子女和不少好心人劝他:“这些小广告就像烂膏药,去而复贴,你能把它们铲除干净吗?有这些精力,还不如玩玩呢!”老人怎么回答呢?“我知道铲不完,但铲掉一张毕竟少一张。只要还有力气,我是不会就此歇手的。”这话看似朴素,却也代表着一种生活态度和精神。

报载,联合国前任秘书长安南在即将“交班”前还赶赴中东进行外交斡旋,希望能缓解伊朗核问题和黎巴嫩问题的僵局。有评论家指出,显然,错综复杂的中东问题不是安南一次出访就能解决的,但“知其不可为而为之”,这也许正是安南的个人魅力所在,也使得他赢得了广泛的尊敬。你能举出当代勇于担当责任的例子吗?吴青,中国最难“对付”的人大代表 她是第一个手握宪法处理公共事务的人大代表,第一个向选民作汇报的人大代表,第一个开办选民接待日的人大代表,第一个投反对票的人大代表……即便当不成北京市人大代表了,她依然顽强地坚守着自己的海淀区人大代表的职责。

她说,我必须对我的选民负责。

姓名:吴青 出生年:1937年 籍贯:江苏江阴 职业:北京外国语学校教授(已退休) 她第一次参加北京市人民代表大会,介绍代表的时候,发现议案审查委员会常委里面有市长、有法院的人、有检察院的人,她就投反对票,因为她认为被监督者不能同时担当监督者。她看到戴着氧气罐、要人扶的老先生还在参加会议,就投了弃权票,因为她认为这样的人应该休息。此举引起轩然大波。但吴青认为自己没有做错,哪怕最后投反对票的只有她一个人。不过母亲冰心很支持她的举动,写了“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的条幅赠给她。谈国家:中国离真正的法治还很远 我觉得现在我们这个国家,在自由、民主、博爱、法制、透明方面,差距还是相当的大,尤其是最近。包括言论自由问题、土地拆迁利用问题、农村贿选问题等等

“我们认为的自由、平等、博爱这是普世价值,不是说这是西方的。我想是个人,他都需要。所以我就觉得,中国一定要法治,而绝对不能够人治了。” 她用《宪法》搬走了外国语大学西院宿舍楼旁的化粪池;她力争6年推动政府在北京外国语大学东、西院间修了一条安全通道;她根据选民的反应促成了北京外国语大学家属区及离退休人员的通邮问题;还有绿化问题、学校学生反应的边边角角的问题等等。现在,吴青又开始为海淀区北坞村的拆迁、青龙桥的用地问题奔波。

闾丘露薇:她推动公民意识的成长姓名:闾丘露薇 出生地:上海 毕业院校:复旦大学

职业:凤凰卫视采访总监、著名媒体人

出版书籍:《凤凰卫视闾丘露薇采访手记》、《我已出发》、《行走中的玫瑰》、《无薇不至》

闾丘露薇,她是伊拉克战争、阿富汗时期进入现场报道的唯一华人女记者,此外,她的采访履历几乎可以串起中国十年来的大事记。她透过记者这职业观察世界、记录世界,她的成功不仅来自她的勇敢,更来自智慧与勤奋,以及对这个社会的责任和担当。她是谁?她是中国的女记者。

闾丘露薇,当她以“战地玫瑰”的耀眼形象进入公众视线时,已是香港凤凰卫视的著名记者。在离异家庭里成长的闾丘露薇,从小就自立自强。求学路上一贯成绩优异,直至1988年以高分考取上海复旦大学哲学系。

早在高中时代的她,就参加了上海中学生记者团,并担任团长。这给她今后的记者生涯埋下伏笔。

1992年7月,从复旦大学毕业的闾丘露薇开始了她艰辛的成长历程。从母亲的外贸公司,到汽水推销员,从倒卖文化衫、手表,到会计师。迫于经济压力的她,甚至曾租住在深圳农民房中。但艰辛只是成为她顽强生长的推动力。

1997年,闾丘露薇成为凤凰卫视的第一批记者,同年她还取得香港浸会大学传播硕士学位。从此,她破茧化蝶,与凤凰卫视的新闻财经节目一起成长。

2006年,闾丘露薇获得了尼曼奖学金,前往哈佛大学留学。一年之后,闾丘露薇从美国返回香港,以主持人身份出现在凤凰卫视资讯台《总编辑时间》节目。

2007年5月,闾丘露薇在美国与朋友一起开办了新闻网站“一五一十部落”, 实践她“公民记者”的理念。她的博客成为她思想的集散地,对当下实事、新闻的关注与思考常常有着精辟冷静而独到的见解。 当人们对她的印象依然停留在“战地玫瑰”,她早已走得更远。从新闻人到公共知识分子,她一直温和而坚定。

她几乎见证了十年间中国的所有重大事件,她永远在现场第一线,用她自己的眼睛见证历史。

她写博客像做新闻一样认真,为了得到更多回应甚至认真考虑选题。如今,她的博客点击量已达到3200多万。闾丘露薇也被人称为“最具公共知识分子气息的女性”。

作为最早活跃在微博上的知名媒体人之一,她的微博被称为“最有新闻性的微博”,关注者高达四十多万。

为了推广公民记者的理念,闾丘于2007年创办了知名博客社区“一五一十部落”,通过意见领袖引导普通公民,通过精英意识、文人气质和使命意识,提升公民的媒介素养。

记者问:有人说,80后这代人最终会毁在房子上。你怎么看?

闾丘露薇:我想只不过是中国在过去的十年走得太快了,年轻人对于生活的预期,超出了中国经济实际的水平,也超出了自己实际的能力,把拥有房产作为生活安定成功的唯一标准。当然,各种因素在一起给年轻人描绘出了这种中产生活的想象,很不负责任。

至于会不会毁在房子上?我想,高房价只是一个因素,我更加担心的是社会没有了向上流动的渠道,这才是让年轻人在社会中找不到出路的最大问题,如果这点不改变,谁都清楚,财富差距的拉大,会导致社会不稳定。

总结本课的知识点:1掌握下列通假字。

(1)仪封人请见:

“见”通“现”,引见之意。

(2)桀溺:

“桀”通“杰”,形容高大。

(3)是鲁孔丘与:

“与”通“欤”,句末语气词,表疑问。

(4)而谁以易之:

“而”通“尔”,第二人称代词。

(5)且而与其从辟人之士也:

“辟”通“避”。

(6)植其杖而芸:

“芸”通“耘”。

(7)使子路反见之:

“反”通“返”。

(1)长沮、桀溺耦而耕/子路拱而立

表修饰

你

表并列

罢了

表顺承

表顺承

表转折

(6)杀鸡为黍而食之

(7)欲洁其身,而乱大伦(2)而谁与易之(3)吾非斯人之徒与而谁与?(4)已而、已而(5)趋而避之2、重点虚词“而”:3、古今异义词:

(1)遇丈人:

古:老年男子 今:妻子的父亲

(2)明日:

古:第二天 今:明天

(3)不仕无义:

古:违背了臣对君应当秉持的政教伦理原则。

今:没有义气4、词类活用:

(1)子路从而后

(名词活用作动词,落在后面。)

(2)孔子下

(名作动,下车)

(3)欲洁其身

(使动,使……保持清白)

(4)而乱大伦

(形使动,使……乱,破坏。)

(1)直录孔子及其弟子的言论;

(2)答问体,即先指出问者及所问问题,然后记录孔子的回答;

(3)对话体,记录孔子跟弟子或其他人之间的对话经过情形;

(4)一边记叙事情的经过,一边记录孔子的言论。第一课:天下有道,丘不与易也1【原文】 仪封人(1)请见(xiàn),曰:“君子之至于斯也,吾未尝不得见也。”从者见之(2)。出曰:“二三子何患于丧(sàng) (3)乎?天下之无道也久矣,天将以夫子为木铎(duó)(4)。” 【译文】

仪这个地方镇守边界的长官请求把自己引见给孔子,他说:“凡是君子到这里来,我从没有见不到的。”孔子的随从学生把他引见给了孔子。他出来后(对孔子的学生们)说:“诸位何必为孔子丧失官位而担忧呢?天下没有德政已经很久了,上天将借孔夫子为圣人来宣扬大道。” 【评析】 孔子在他所处的那个时代,已经是十分有影响的人,尤其是在礼制方面,信服孔子的人很多,仪封人便是其中之一。他在见孔子之后,就认为上天将以孔夫子为圣人号令天下,可见对孔子是佩服至极了。

借仪封之口,用“木铎”喻孔子,高度赞美孔子勇于担当的高尚精神。2【原文】

长沮(jù)、桀(jié)溺(nì) (1)耦(ǒu)而耕(2)。孔子过之,使子路问津(3)焉。

长沮曰:“夫执舆(yú) (4)者为谁?”

子路曰:“为孔丘。”

曰:“是鲁孔丘与(yú,同“欤”)?”

曰:“是也。”

曰:“是知津矣。”

问于桀溺。桀溺曰:“子为谁?”

曰:“为仲由。”

曰:“是孔丘之徒与?”

对曰:“然。”

曰:“滔滔者天下皆是也,而谁以易(yì)之(5)?且而与其从辟(6) (bì)人之士也,岂若从辟世之士哉?”耰(7) (yōu)而不辍(chuò)。

子路行以告。夫子怃(wǔ)然(8)曰:“鸟兽不可与同群,吾非斯人之徒与而谁与?天下有道,丘不与易也。” 2【译文】

长沮、桀溺(两个在水洼地里劳动的高大魁梧的人)并力一起耕种,孔子路过,让子路去寻问渡口在哪里。

长沮问子路:“那个手拿着缰绳驾御车马的人是谁?”

子路说:“是孔丘。”

长沮说;“是鲁国的孔丘吗?”

子路说:“是的。”

长沮说:“那他是早已知道渡口的位置了。”

子路再去问桀溺。桀溺说:“你是谁?”

子路说:“我是仲由。”

桀溺说:“你是鲁国孔丘的弟子吗?”

子路说:“是的。”

桀溺说:“天下到处都是像洪水一样混乱的情形,你与谁去改变它呢?况且你与其跟随孔子这样的避人之士,怎么比得上追随我们这些躲避社会的人呢?”桀溺用耰松土,仍旧不停地做田里的农活。

子路回来后把情况告诉了孔子。孔子怅然若失地说:“人是不能与飞禽走兽合群共处的,我如果不同世上的人群打交道,还与谁打交道呢?如果天下政治清明,我就不会与你们一道来参与变革了。” 2【评析】

这一章反映了孔子关于社会改革的主观愿望和积极入世的思想。

儒家不倡导消极避世的做法,这与道家不同。儒家认为,即使不能齐家治国平天下,也要独善其身,做一个有道德修养的人。

孔子就是这样一位身体力行者。所以,他感到自己有一种社会责任心,正因为社会动乱、天下无道,他才与自己的弟子们不知辛苦地四处呼吁,以天下为己任,为社会改革而努力,这是一种可贵的忧患意识和历史责任感。 3【原文】

楚狂接舆(1)歌而过孔子曰:“凤兮凤兮!何德之衰?往者不可谏,来者犹可追。已而已而!今之从政者殆(dài)而!”孔子下,欲与之言。趋而辟(bì)之,不得与之言。3【译文】

楚国的狂人接舆唱着歌从孔子的车旁走过,他唱道:“凤凰啊,凤凰啊,你的德行怎么这么衰弱呢?过去的已经无可挽回,未来的还来得及改正。算了吧,算了吧。现在参与政治事务的人很危险啊!”

孔子下车,想同他谈谈,他却快步走着躲避孔子,孔子没能和他交谈。 既有接舆对孔子品格的虚假尊重,又有对孔子人生选择的讥嘲;既有对孔子的最后规劝,也有对当时执政者的斥责。连用三个“而”表示斥责、贬斥之深。

表现隐士对现实的不满,也表现孔子对隐士的尊重。4、【原文】 子路从而后,遇丈人,以杖荷(hè)蓧(diào) (1)。子路问曰:“子见夫子乎?”

丈人曰:“四体不勤,五谷不分(2),孰为夫子?”植其杖而芸。

子路拱而立。

止子路宿,杀鸡为黍(shǔ) (3)而食(sì) (4)之。见其二子焉。

明日,子路行以告。子曰:“隐者也。”使子路反见之。至,则行矣。

子路曰:“不仕无义。长幼之节,不可废也;君臣之义,如之何其废之?欲洁其身,而乱大伦。君子之仕也,行其义也。道之不行,已知之矣。” 【译文】 子路跟随孔子出行,落在了后面,遇到一个老年男子,用拐杖挑着除草的工具。子路问道:“你看到我的老师吗?”

老丈说:“四肢不劳动,五谷分不清,谁是老师?”说完,便把他的拐杖插在田头去除草。

子路拱着手恭敬地站在一旁。

老年男子留子路到他家住宿,杀了鸡,做了小米饭给他吃,又叫两个儿子出来与子路见面。

第二天,子路赶上孔子,把这件事向他作了报告。孔子说:“这是个隐士啊。”叫子路回去再看看他。子路到了那里,老年男子已经走了。

子路说:“不出来做官,就是违背了臣对君应当秉持的政教伦理原则。长幼间的礼节是不可能废弃的;君臣间的关系怎么能废弃呢?老人家想要自身清白,却破坏了根本的君臣伦理关系。君子做官,只是为了实行君臣之义的。至于道的行不通,早就知道了。” 4【评析】

过去有一个时期,人们认为这一章中老丈所说:“四体不勤,五谷不分”是劳动人民对孔丘的批判等等。这恐怕是理解上和思想方法上的问题。对此,我们不想多作评论,因为当时不是科学研究,而是政治需要。

其实,本章的要点不在于此,而在于后面子路所作的总结。即认为,隐居山林避世是不对的,老丈与他的儿子的关系仍然保持,却抛弃了君臣之伦。这是儒家向来都不提倡的,反映了孔子明知其不可为而为之的执着精神。 5、【原文】

子路宿于石门(1)。晨门(2)曰:“奚自?”子路曰:“自孔氏。”曰:“是知其不可而为之者与?”

【译文】

子路夜里住在石门,看门的人问:“从哪里来?”子路说:“从孔子那里来。”看门的人说:“是那个明知做不到却还要去做的人吗?” 5【评析】

“知其不可而为之”,这是做人的大道理。人要有一点锲而不舍的追求精神,许多事情都是经过艰苦努力和奋斗而得来的。孔子“知其不可而为之”,反映出他孜孜不倦的执着精神。从这位看门人的话中,我们也可以见出当时普通人对孔子的评论。思考问题: 1、请根据课文用简洁的语言概括孔子的为人。

孔子知道时代不太平,难以实现心中的理想,但是他能够努力坚持去实现去维护思想的核心"礼"。

孔子的人生态度

积极入世;

勇于担当;

以天下为己任;

知其不可为而为之。 2、孟子在《孟子·尽心上》中提出了“穷则独善其身,达则兼济天下”的观点。而本文孔子给我们的印象是“知其不可为而为之”。如何看待孔子与孟子的这种差别。

提示:可以考虑提出者不同的出发点。言之成理即可。

(在我国传统中,孔子被称为“圣人”,孟子被称为“亚圣”,两人都是先秦儒家的大师。他们的人格和人生追求都是“修身--齐家--治国--平天下”的模式。在修身的立足点上,无论是进还是退,两者并无差异。但是,孔子对治国、平天下的追求更为执着。) 3、孔子与长沮、桀溺以及荷蓧丈人一类的人物有什么不同?

长沮、桀溺、荷蓧丈人因为世道太乱,选择避世,洁身自好,他们属于消极避世之人,不重视对社会道义的承担。

孔子知道世道不太平,但是他力图改变(积极入世),并且不屈不挠,更重视对社会道义的承担,自我的考虑较少。虽然有时候这种努力并没有起到什么效果,但是他的出发点和目的是应该值得肯定的。 我居住的小区里,一位年过七旬的退休老工人就是这样一个颇具代表性的“倔老头”。人所皆知,现在“黑色小广告”已成为污染环境的一大痼疾。但这位老人却天天拎着一只塑料桶,拿着一把铲刀,在小区、街头的墙上、电线杆上铲除那些小广告。他的子女和不少好心人劝他:“这些小广告就像烂膏药,去而复贴,你能把它们铲除干净吗?有这些精力,还不如玩玩呢!”老人怎么回答呢?“我知道铲不完,但铲掉一张毕竟少一张。只要还有力气,我是不会就此歇手的。”这话看似朴素,却也代表着一种生活态度和精神。

报载,联合国前任秘书长安南在即将“交班”前还赶赴中东进行外交斡旋,希望能缓解伊朗核问题和黎巴嫩问题的僵局。有评论家指出,显然,错综复杂的中东问题不是安南一次出访就能解决的,但“知其不可为而为之”,这也许正是安南的个人魅力所在,也使得他赢得了广泛的尊敬。你能举出当代勇于担当责任的例子吗?吴青,中国最难“对付”的人大代表 她是第一个手握宪法处理公共事务的人大代表,第一个向选民作汇报的人大代表,第一个开办选民接待日的人大代表,第一个投反对票的人大代表……即便当不成北京市人大代表了,她依然顽强地坚守着自己的海淀区人大代表的职责。

她说,我必须对我的选民负责。

姓名:吴青 出生年:1937年 籍贯:江苏江阴 职业:北京外国语学校教授(已退休) 她第一次参加北京市人民代表大会,介绍代表的时候,发现议案审查委员会常委里面有市长、有法院的人、有检察院的人,她就投反对票,因为她认为被监督者不能同时担当监督者。她看到戴着氧气罐、要人扶的老先生还在参加会议,就投了弃权票,因为她认为这样的人应该休息。此举引起轩然大波。但吴青认为自己没有做错,哪怕最后投反对票的只有她一个人。不过母亲冰心很支持她的举动,写了“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的条幅赠给她。谈国家:中国离真正的法治还很远 我觉得现在我们这个国家,在自由、民主、博爱、法制、透明方面,差距还是相当的大,尤其是最近。包括言论自由问题、土地拆迁利用问题、农村贿选问题等等

“我们认为的自由、平等、博爱这是普世价值,不是说这是西方的。我想是个人,他都需要。所以我就觉得,中国一定要法治,而绝对不能够人治了。” 她用《宪法》搬走了外国语大学西院宿舍楼旁的化粪池;她力争6年推动政府在北京外国语大学东、西院间修了一条安全通道;她根据选民的反应促成了北京外国语大学家属区及离退休人员的通邮问题;还有绿化问题、学校学生反应的边边角角的问题等等。现在,吴青又开始为海淀区北坞村的拆迁、青龙桥的用地问题奔波。

闾丘露薇:她推动公民意识的成长姓名:闾丘露薇 出生地:上海 毕业院校:复旦大学

职业:凤凰卫视采访总监、著名媒体人

出版书籍:《凤凰卫视闾丘露薇采访手记》、《我已出发》、《行走中的玫瑰》、《无薇不至》

闾丘露薇,她是伊拉克战争、阿富汗时期进入现场报道的唯一华人女记者,此外,她的采访履历几乎可以串起中国十年来的大事记。她透过记者这职业观察世界、记录世界,她的成功不仅来自她的勇敢,更来自智慧与勤奋,以及对这个社会的责任和担当。她是谁?她是中国的女记者。

闾丘露薇,当她以“战地玫瑰”的耀眼形象进入公众视线时,已是香港凤凰卫视的著名记者。在离异家庭里成长的闾丘露薇,从小就自立自强。求学路上一贯成绩优异,直至1988年以高分考取上海复旦大学哲学系。

早在高中时代的她,就参加了上海中学生记者团,并担任团长。这给她今后的记者生涯埋下伏笔。

1992年7月,从复旦大学毕业的闾丘露薇开始了她艰辛的成长历程。从母亲的外贸公司,到汽水推销员,从倒卖文化衫、手表,到会计师。迫于经济压力的她,甚至曾租住在深圳农民房中。但艰辛只是成为她顽强生长的推动力。

1997年,闾丘露薇成为凤凰卫视的第一批记者,同年她还取得香港浸会大学传播硕士学位。从此,她破茧化蝶,与凤凰卫视的新闻财经节目一起成长。

2006年,闾丘露薇获得了尼曼奖学金,前往哈佛大学留学。一年之后,闾丘露薇从美国返回香港,以主持人身份出现在凤凰卫视资讯台《总编辑时间》节目。

2007年5月,闾丘露薇在美国与朋友一起开办了新闻网站“一五一十部落”, 实践她“公民记者”的理念。她的博客成为她思想的集散地,对当下实事、新闻的关注与思考常常有着精辟冷静而独到的见解。 当人们对她的印象依然停留在“战地玫瑰”,她早已走得更远。从新闻人到公共知识分子,她一直温和而坚定。

她几乎见证了十年间中国的所有重大事件,她永远在现场第一线,用她自己的眼睛见证历史。

她写博客像做新闻一样认真,为了得到更多回应甚至认真考虑选题。如今,她的博客点击量已达到3200多万。闾丘露薇也被人称为“最具公共知识分子气息的女性”。

作为最早活跃在微博上的知名媒体人之一,她的微博被称为“最有新闻性的微博”,关注者高达四十多万。

为了推广公民记者的理念,闾丘于2007年创办了知名博客社区“一五一十部落”,通过意见领袖引导普通公民,通过精英意识、文人气质和使命意识,提升公民的媒介素养。

记者问:有人说,80后这代人最终会毁在房子上。你怎么看?

闾丘露薇:我想只不过是中国在过去的十年走得太快了,年轻人对于生活的预期,超出了中国经济实际的水平,也超出了自己实际的能力,把拥有房产作为生活安定成功的唯一标准。当然,各种因素在一起给年轻人描绘出了这种中产生活的想象,很不负责任。

至于会不会毁在房子上?我想,高房价只是一个因素,我更加担心的是社会没有了向上流动的渠道,这才是让年轻人在社会中找不到出路的最大问题,如果这点不改变,谁都清楚,财富差距的拉大,会导致社会不稳定。

总结本课的知识点:1掌握下列通假字。

(1)仪封人请见:

“见”通“现”,引见之意。

(2)桀溺:

“桀”通“杰”,形容高大。

(3)是鲁孔丘与:

“与”通“欤”,句末语气词,表疑问。

(4)而谁以易之:

“而”通“尔”,第二人称代词。

(5)且而与其从辟人之士也:

“辟”通“避”。

(6)植其杖而芸:

“芸”通“耘”。

(7)使子路反见之:

“反”通“返”。

(1)长沮、桀溺耦而耕/子路拱而立

表修饰

你

表并列

罢了

表顺承

表顺承

表转折

(6)杀鸡为黍而食之

(7)欲洁其身,而乱大伦(2)而谁与易之(3)吾非斯人之徒与而谁与?(4)已而、已而(5)趋而避之2、重点虚词“而”:3、古今异义词:

(1)遇丈人:

古:老年男子 今:妻子的父亲

(2)明日:

古:第二天 今:明天

(3)不仕无义:

古:违背了臣对君应当秉持的政教伦理原则。

今:没有义气4、词类活用:

(1)子路从而后

(名词活用作动词,落在后面。)

(2)孔子下

(名作动,下车)

(3)欲洁其身

(使动,使……保持清白)

(4)而乱大伦

(形使动,使……乱,破坏。)

同课章节目录