人教版广西马山县2016年春七年级历史下册综合练习试题及答案

文档属性

| 名称 | 人教版广西马山县2016年春七年级历史下册综合练习试题及答案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 170.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-08-22 22:39:21 | ||

图片预览

文档简介

人教版广西马山县2016年春七年级历史下册综合练习试题及答案

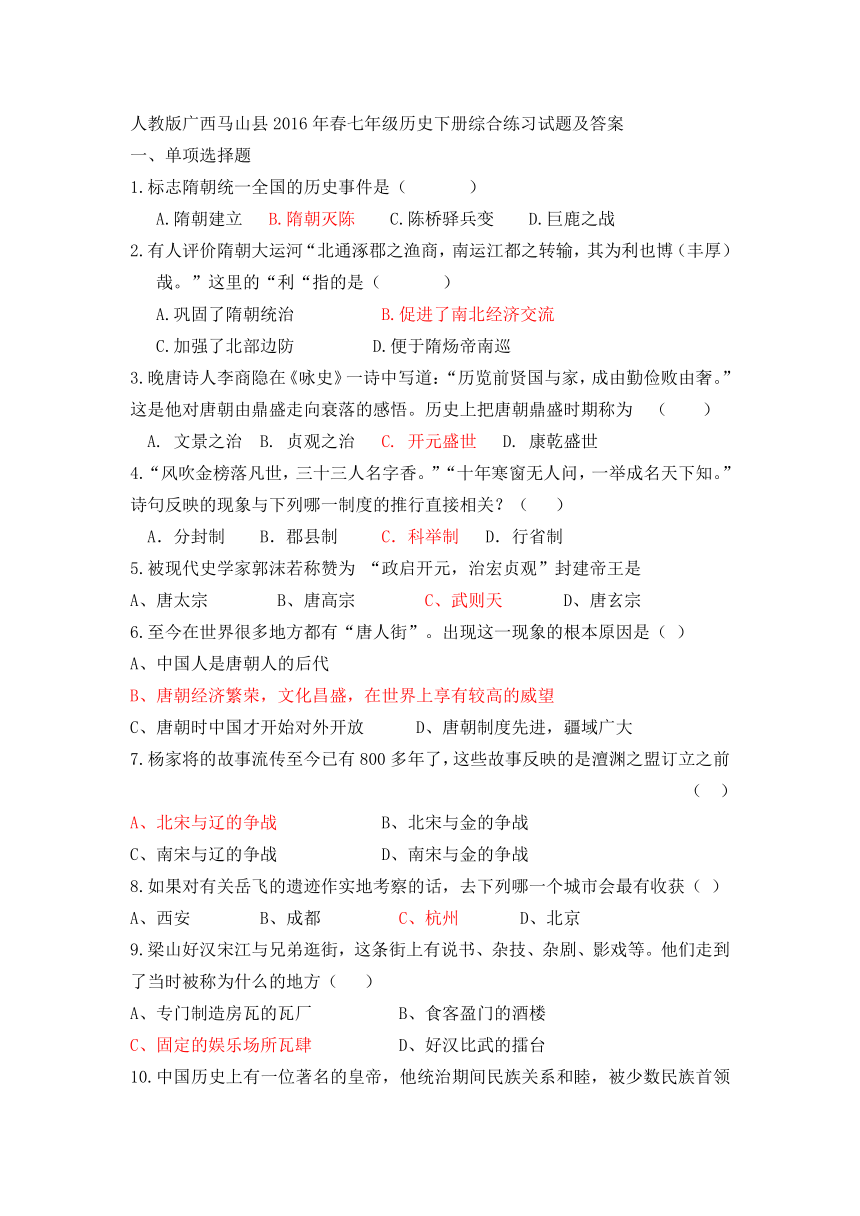

一、单项选择题

1.标志隋朝统一全国的历史事件是(

)

A.隋朝建立

B.隋朝灭陈

C.陈桥驿兵变

D.巨鹿之战

2.有人评价隋朝大运河“北通涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博(丰厚)哉。”这里的“利“指的是(

)

A.巩固了隋朝统治

B.促进了南北经济交流

C.加强了北部边防

D.便于隋炀帝南巡

3.晚唐诗人李商隐在《咏史》一诗中写道:“历览前贤国与家,成由勤俭败由奢。”这是他对唐朝由鼎盛走向衰落的感悟。历史上把唐朝鼎盛时期称为

(

)

A.

文景之治

B.

贞观之治

C.

开元盛世

D.

康乾盛世

4.“风吹金榜落凡世,三十三人名字香。”“十年寒窗无人问,一举成名天下知。”诗句反映的现象与下列哪一制度的推行直接相关?(

)

A.分封制

B.郡县制

C.科举制

D.行省制

5.被现代史学家郭沫若称赞为

“政启开元,治宏贞观”封建帝王是

A、唐太宗

B、唐高宗

C、武则天

D、唐玄宗

6.至今在世界很多地方都有“唐人街”。出现这一现象的根本原因是(

)

A、中国人是唐朝人的后代

B、唐朝经济繁荣,文化昌盛,在世界上享有较高的威望

C、唐朝时中国才开始对外开放

D、唐朝制度先进,疆域广大

7.杨家将的故事流传至今已有800多年了,这些故事反映的是澶渊之盟订立之前(

)

A、北宋与辽的争战

B、北宋与金的争战

C、南宋与辽的争战

D、南宋与金的争战

8.如果对有关岳飞的遗迹作实地考察的话,去下列哪一个城市会最有收获(

)

A、西安

B、成都

C、杭州

D、北京

9.梁山好汉宋江与兄弟逛街,这条街上有说书、杂技、杂剧、影戏等。他们走到了当时被称为什么的地方(

)

A、专门制造房瓦的瓦厂

B、食客盈门的酒楼

C、固定的娱乐场所瓦肆

D、好汉比武的擂台

10.中国历史上有一位著名的皇帝,他统治期间民族关系和睦,被少数民族首领拥戴为“天可汗”,他是(

)

A.汉武帝

B.隋文帝

C.唐太宗

D.唐玄宗

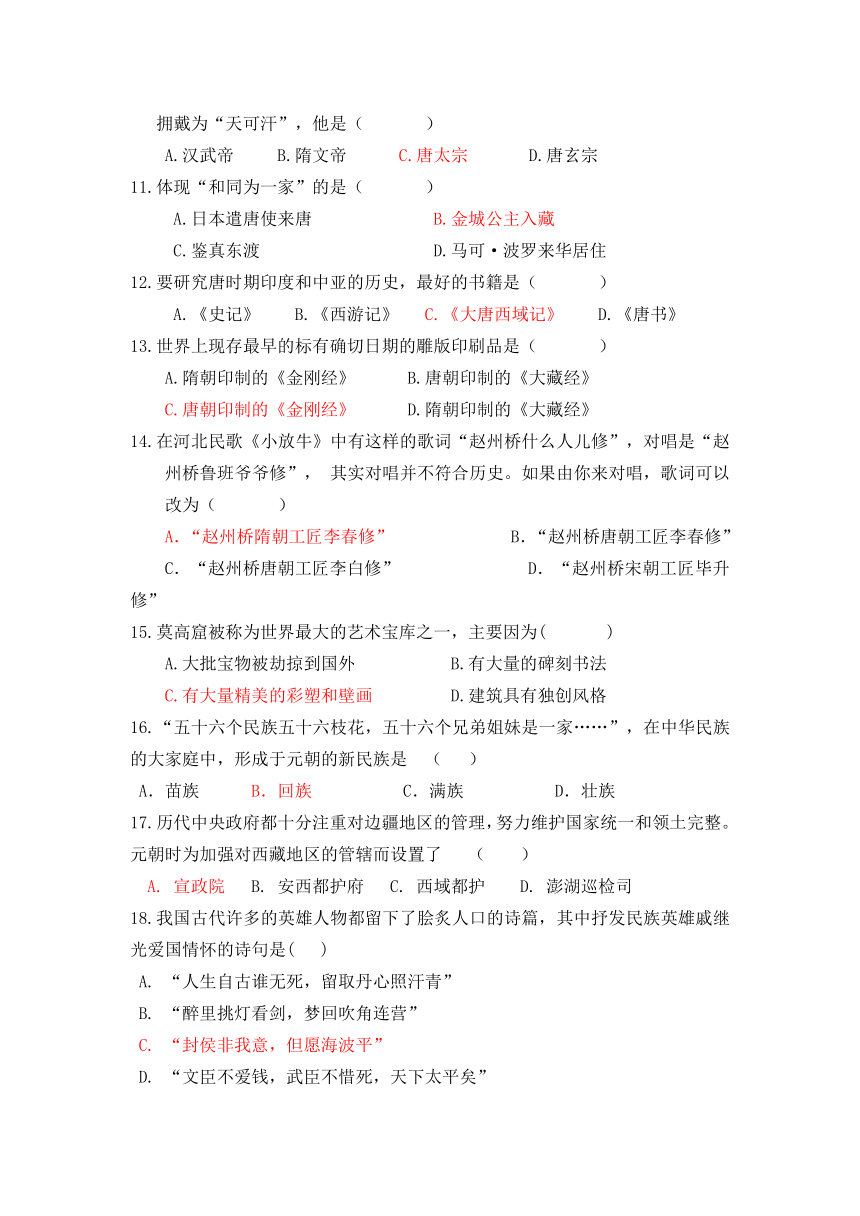

11.体现“和同为一家”的是(

)

A.日本遣唐使来唐

B.金城公主入藏

C.鉴真东渡

D.马可·波罗来华居住

12.要研究唐时期印度和中亚的历史,最好的书籍是(

)

A.《史记》

B.《西游记》

C.《大唐西域记》

D.《唐书》

13.世界上现存最早的标有确切日期的雕版印刷品是(

)

A.隋朝印制的《金刚经》

B.唐朝印制的《大藏经》

C.唐朝印制的《金刚经》

D.隋朝印制的《大藏经》

14.在河北民歌《小放牛》中有这样的歌词“赵州桥什么人儿修”,对唱是“赵州桥鲁班爷爷修”,

其实对唱并不符合历史。如果由你来对唱,歌词可以改为(

)

A.“赵州桥隋朝工匠李春修”

B.“赵州桥唐朝工匠李春修”

C.“赵州桥唐朝工匠李白修”

D.“赵州桥宋朝工匠毕升修”

15.莫高窟被称为世界最大的艺术宝库之一,主要因为(

)

A.大批宝物被劫掠到国外

B.有大量的碑刻书法

C.有大量精美的彩塑和壁画

D.建筑具有独创风格

16.“五十六个民族五十六枝花,五十六个兄弟姐妹是一家……”,在中华民族的大家庭中,形成于元朝的新民族是

(

)

A.苗族

B.回族

C.满族

D.壮族

17.历代中央政府都十分注重对边疆地区的管理,努力维护国家统一和领土完整。元朝时为加强对西藏地区的管辖而设置了

(

)

A.

宣政院

B.

安西都护府

C.

西域都护

D.

澎湖巡检司

18.我国古代许多的英雄人物都留下了脍炙人口的诗篇,其中抒发民族英雄戚继光爱国情怀的诗句是(

)

A.

“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”

B.

“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营”

C.

“封侯非我意,但愿海波平”

D.

“文臣不爱钱,武臣不惜死,天下太平矣”

19.当年明月的《明朝那些事》一经推出后受到广大读者的热捧,同时也激发了人们对明朝的兴趣。某校七年级1班的同学搜集了一些关于明朝的一些材料,请阅读材料回答问题:

材料一:“以后子孙做皇帝时,并不许立丞相,臣下敢有请立者,文武君臣即时劾奏,将犯人凌迟,全家处死。”

——《皇明祖训·祖训首章》

材料二:“读书人,最不齐,烂时文,烂如泥。国家本为求才计,谁知道,变做了欺人技。三句承题,两句破题,摆尾摇头,便道是圣门高第。……就教他骗得高官,也是百姓朝廷的晦气。”

材料三:自永乐三年奉使西洋,迄今七次,所历……三十余固,涉沧溟十万余里,观失海洋洪涛接天,巨涛如山,视诸夷域,回隔于烟霞飘渺之间。而我之云帆高涨,昼夜星驰,涉仁狂澜,若履通衙者……

请回答:

据材料一说出,明朝为了加强君权采取了什么措施?结合所学指出明朝君主专制高度强化的表现是什么?

废除丞相;厂卫特务机构的设置

材料二是明朝时人们对选官制度的讽刺,指出该现象出现是因为明朝科举制发生了什么变化?并分析其利弊。

八股取士;一方面使科举考试标准化、规范化,另一方面束缚人们的思想,扼杀人们的聪明才智

(3)材料三反映了哪一历史事件?该事件有何影响?

郑和下西洋;促进了中国同亚非各国的经济交流,加强了我国和亚非各国的友好关系

民族交往与民族融合贯穿着整个中华民族的发展史。这其中,既有和谐音符,也有战争插曲。在元末明初时,人们把经常骚扰我国沿海地区的日本武士、商人、海盗称为什么?又是谁对这种侵略行径进行了正义而坚决的反抗?

倭寇;戚继光

20.阅读下列材料,回答问题。

材料一

唐太宗派兵灭亡东突厥,后唐朝又灭西突厥,设立了安西和北庭都护府。回纥、南昭的首领接受唐朝的册封,吐蕃与唐通婚,密切了唐朝与吐蕃的交流。

材料二

宋与周边少数民族政权之间战争频繁,屡战不胜,和辽、西夏、金议和。这使得宋和其他少数民族政权之间保持了长时间的友好交往。

材料三

原先进入到黄河流域的契丹人、女真人等,同汉人已经没有什么区别,皆称“汉人”。另一方面,是各民族共存但不一定融合,如蒙古人、汉人等的分别和隔离;或者是融合与并存同在,如来华的波斯人、阿拉伯人等同中国的汉人、蒙古人、畏兀儿等长期杂剧相处,互通婚姻,逐渐融合……

(1)根据材料一、二比较唐朝和宋朝处理民族关系的方式有何不同?

唐朝通过打败少数民族政权进攻,在少数民族地区设立机构对其进行有效管辖;对少数民族首领进行册封;和少数民族进行通婚和亲。(2分)

宋朝与少数民族进行战争,战争中始终处于劣势,以妥协议和而与其他少数民族政权并立。两宋先后被少数民族灭亡。

(2)材料三反映了中国历史上哪一时期的民族融合的史实?这一时期民族融合有何特点?

元朝;

特点:①民族交流频繁;②民族融合进一步发展;③形成中国历史上又一次民族融合的高潮④形成新的民族——回族。(答出其中一点即可)

通过对以上材料的分析谈一谈你对民族关系的认识。

不论在统一的政权下,还是在汉族和少数民族政权并立的时期,民族间的友好交往是民族关系发展的主流

21.读图明史材料一“苏湖熟,天下足”。

材料二

江西景德镇的瓷器十分精美,后来发展为著名的瓷都。

材料三

(1)上述三则材料分别反映了宋代社会哪些行业的盛况?

农业,手工业,商业

(2)材料三的名称是什么,最早出现在我国哪一地区,它的出现有何意义?

交子。四川地区。纸币的产生,有利于商业发展。

(3)与我国以前的朝代相比,南宋经济发展的显著特征是什么?出现的原因有哪些?

经济重心转移到南方(或南方成为我国的经济重心)

原因:①南方战乱较少,社会相对安定;②中原人南迁,带来了先进的生产技术和劳动力;③江南地区自然条件的变化;④政府扶植;⑤政治重心的南移。

(答出其中三点即可,每点2分,共6分)

一、单项选择题

1.标志隋朝统一全国的历史事件是(

)

A.隋朝建立

B.隋朝灭陈

C.陈桥驿兵变

D.巨鹿之战

2.有人评价隋朝大运河“北通涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博(丰厚)哉。”这里的“利“指的是(

)

A.巩固了隋朝统治

B.促进了南北经济交流

C.加强了北部边防

D.便于隋炀帝南巡

3.晚唐诗人李商隐在《咏史》一诗中写道:“历览前贤国与家,成由勤俭败由奢。”这是他对唐朝由鼎盛走向衰落的感悟。历史上把唐朝鼎盛时期称为

(

)

A.

文景之治

B.

贞观之治

C.

开元盛世

D.

康乾盛世

4.“风吹金榜落凡世,三十三人名字香。”“十年寒窗无人问,一举成名天下知。”诗句反映的现象与下列哪一制度的推行直接相关?(

)

A.分封制

B.郡县制

C.科举制

D.行省制

5.被现代史学家郭沫若称赞为

“政启开元,治宏贞观”封建帝王是

A、唐太宗

B、唐高宗

C、武则天

D、唐玄宗

6.至今在世界很多地方都有“唐人街”。出现这一现象的根本原因是(

)

A、中国人是唐朝人的后代

B、唐朝经济繁荣,文化昌盛,在世界上享有较高的威望

C、唐朝时中国才开始对外开放

D、唐朝制度先进,疆域广大

7.杨家将的故事流传至今已有800多年了,这些故事反映的是澶渊之盟订立之前(

)

A、北宋与辽的争战

B、北宋与金的争战

C、南宋与辽的争战

D、南宋与金的争战

8.如果对有关岳飞的遗迹作实地考察的话,去下列哪一个城市会最有收获(

)

A、西安

B、成都

C、杭州

D、北京

9.梁山好汉宋江与兄弟逛街,这条街上有说书、杂技、杂剧、影戏等。他们走到了当时被称为什么的地方(

)

A、专门制造房瓦的瓦厂

B、食客盈门的酒楼

C、固定的娱乐场所瓦肆

D、好汉比武的擂台

10.中国历史上有一位著名的皇帝,他统治期间民族关系和睦,被少数民族首领拥戴为“天可汗”,他是(

)

A.汉武帝

B.隋文帝

C.唐太宗

D.唐玄宗

11.体现“和同为一家”的是(

)

A.日本遣唐使来唐

B.金城公主入藏

C.鉴真东渡

D.马可·波罗来华居住

12.要研究唐时期印度和中亚的历史,最好的书籍是(

)

A.《史记》

B.《西游记》

C.《大唐西域记》

D.《唐书》

13.世界上现存最早的标有确切日期的雕版印刷品是(

)

A.隋朝印制的《金刚经》

B.唐朝印制的《大藏经》

C.唐朝印制的《金刚经》

D.隋朝印制的《大藏经》

14.在河北民歌《小放牛》中有这样的歌词“赵州桥什么人儿修”,对唱是“赵州桥鲁班爷爷修”,

其实对唱并不符合历史。如果由你来对唱,歌词可以改为(

)

A.“赵州桥隋朝工匠李春修”

B.“赵州桥唐朝工匠李春修”

C.“赵州桥唐朝工匠李白修”

D.“赵州桥宋朝工匠毕升修”

15.莫高窟被称为世界最大的艺术宝库之一,主要因为(

)

A.大批宝物被劫掠到国外

B.有大量的碑刻书法

C.有大量精美的彩塑和壁画

D.建筑具有独创风格

16.“五十六个民族五十六枝花,五十六个兄弟姐妹是一家……”,在中华民族的大家庭中,形成于元朝的新民族是

(

)

A.苗族

B.回族

C.满族

D.壮族

17.历代中央政府都十分注重对边疆地区的管理,努力维护国家统一和领土完整。元朝时为加强对西藏地区的管辖而设置了

(

)

A.

宣政院

B.

安西都护府

C.

西域都护

D.

澎湖巡检司

18.我国古代许多的英雄人物都留下了脍炙人口的诗篇,其中抒发民族英雄戚继光爱国情怀的诗句是(

)

A.

“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”

B.

“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营”

C.

“封侯非我意,但愿海波平”

D.

“文臣不爱钱,武臣不惜死,天下太平矣”

19.当年明月的《明朝那些事》一经推出后受到广大读者的热捧,同时也激发了人们对明朝的兴趣。某校七年级1班的同学搜集了一些关于明朝的一些材料,请阅读材料回答问题:

材料一:“以后子孙做皇帝时,并不许立丞相,臣下敢有请立者,文武君臣即时劾奏,将犯人凌迟,全家处死。”

——《皇明祖训·祖训首章》

材料二:“读书人,最不齐,烂时文,烂如泥。国家本为求才计,谁知道,变做了欺人技。三句承题,两句破题,摆尾摇头,便道是圣门高第。……就教他骗得高官,也是百姓朝廷的晦气。”

材料三:自永乐三年奉使西洋,迄今七次,所历……三十余固,涉沧溟十万余里,观失海洋洪涛接天,巨涛如山,视诸夷域,回隔于烟霞飘渺之间。而我之云帆高涨,昼夜星驰,涉仁狂澜,若履通衙者……

请回答:

据材料一说出,明朝为了加强君权采取了什么措施?结合所学指出明朝君主专制高度强化的表现是什么?

废除丞相;厂卫特务机构的设置

材料二是明朝时人们对选官制度的讽刺,指出该现象出现是因为明朝科举制发生了什么变化?并分析其利弊。

八股取士;一方面使科举考试标准化、规范化,另一方面束缚人们的思想,扼杀人们的聪明才智

(3)材料三反映了哪一历史事件?该事件有何影响?

郑和下西洋;促进了中国同亚非各国的经济交流,加强了我国和亚非各国的友好关系

民族交往与民族融合贯穿着整个中华民族的发展史。这其中,既有和谐音符,也有战争插曲。在元末明初时,人们把经常骚扰我国沿海地区的日本武士、商人、海盗称为什么?又是谁对这种侵略行径进行了正义而坚决的反抗?

倭寇;戚继光

20.阅读下列材料,回答问题。

材料一

唐太宗派兵灭亡东突厥,后唐朝又灭西突厥,设立了安西和北庭都护府。回纥、南昭的首领接受唐朝的册封,吐蕃与唐通婚,密切了唐朝与吐蕃的交流。

材料二

宋与周边少数民族政权之间战争频繁,屡战不胜,和辽、西夏、金议和。这使得宋和其他少数民族政权之间保持了长时间的友好交往。

材料三

原先进入到黄河流域的契丹人、女真人等,同汉人已经没有什么区别,皆称“汉人”。另一方面,是各民族共存但不一定融合,如蒙古人、汉人等的分别和隔离;或者是融合与并存同在,如来华的波斯人、阿拉伯人等同中国的汉人、蒙古人、畏兀儿等长期杂剧相处,互通婚姻,逐渐融合……

(1)根据材料一、二比较唐朝和宋朝处理民族关系的方式有何不同?

唐朝通过打败少数民族政权进攻,在少数民族地区设立机构对其进行有效管辖;对少数民族首领进行册封;和少数民族进行通婚和亲。(2分)

宋朝与少数民族进行战争,战争中始终处于劣势,以妥协议和而与其他少数民族政权并立。两宋先后被少数民族灭亡。

(2)材料三反映了中国历史上哪一时期的民族融合的史实?这一时期民族融合有何特点?

元朝;

特点:①民族交流频繁;②民族融合进一步发展;③形成中国历史上又一次民族融合的高潮④形成新的民族——回族。(答出其中一点即可)

通过对以上材料的分析谈一谈你对民族关系的认识。

不论在统一的政权下,还是在汉族和少数民族政权并立的时期,民族间的友好交往是民族关系发展的主流

21.读图明史材料一“苏湖熟,天下足”。

材料二

江西景德镇的瓷器十分精美,后来发展为著名的瓷都。

材料三

(1)上述三则材料分别反映了宋代社会哪些行业的盛况?

农业,手工业,商业

(2)材料三的名称是什么,最早出现在我国哪一地区,它的出现有何意义?

交子。四川地区。纸币的产生,有利于商业发展。

(3)与我国以前的朝代相比,南宋经济发展的显著特征是什么?出现的原因有哪些?

经济重心转移到南方(或南方成为我国的经济重心)

原因:①南方战乱较少,社会相对安定;②中原人南迁,带来了先进的生产技术和劳动力;③江南地区自然条件的变化;④政府扶植;⑤政治重心的南移。

(答出其中三点即可,每点2分,共6分)

同课章节目录

- 第一单元 繁荣与开放的社会

- 1 繁荣一时的隋朝

- 2 “贞观之治”

- 3 “开元盛世”

- 4 科举制的创立

- 5 “和同为一家”

- 6 对外友好往来

- 7 辉煌的隋唐文化(一)

- 8 辉煌的隋唐文化(二)

- 活动课一 历史短剧──文成公主入藏

- 第二单元 经济重心的南移和民族关系的发展

- 9 民族政权并立的时代

- 10 经济重心的南移

- 11 万千气象的宋代社会风貌

- 12 蒙古的兴起和元朝的建立

- 13 灿烂的宋元文化(一)

- 14 灿烂的宋元文化(二)

- 活动课二 历史画配文──话说《清明上河图》

- 第三单元 统一多民族国家的巩固和社会的危机

- 15 明朝君权的加强

- 16 中外的交往与冲突

- 17 君主集权的强化

- 18 收复台湾和抗击沙俄

- 19 统一多民族国家的巩固

- 20 明清经济的发展与“闭关锁国”

- 21 时代特点鲜明的明清文化(一)

- 22 时代特点鲜明的明清文化(二)

- 活动课四 设计历史知识示意图