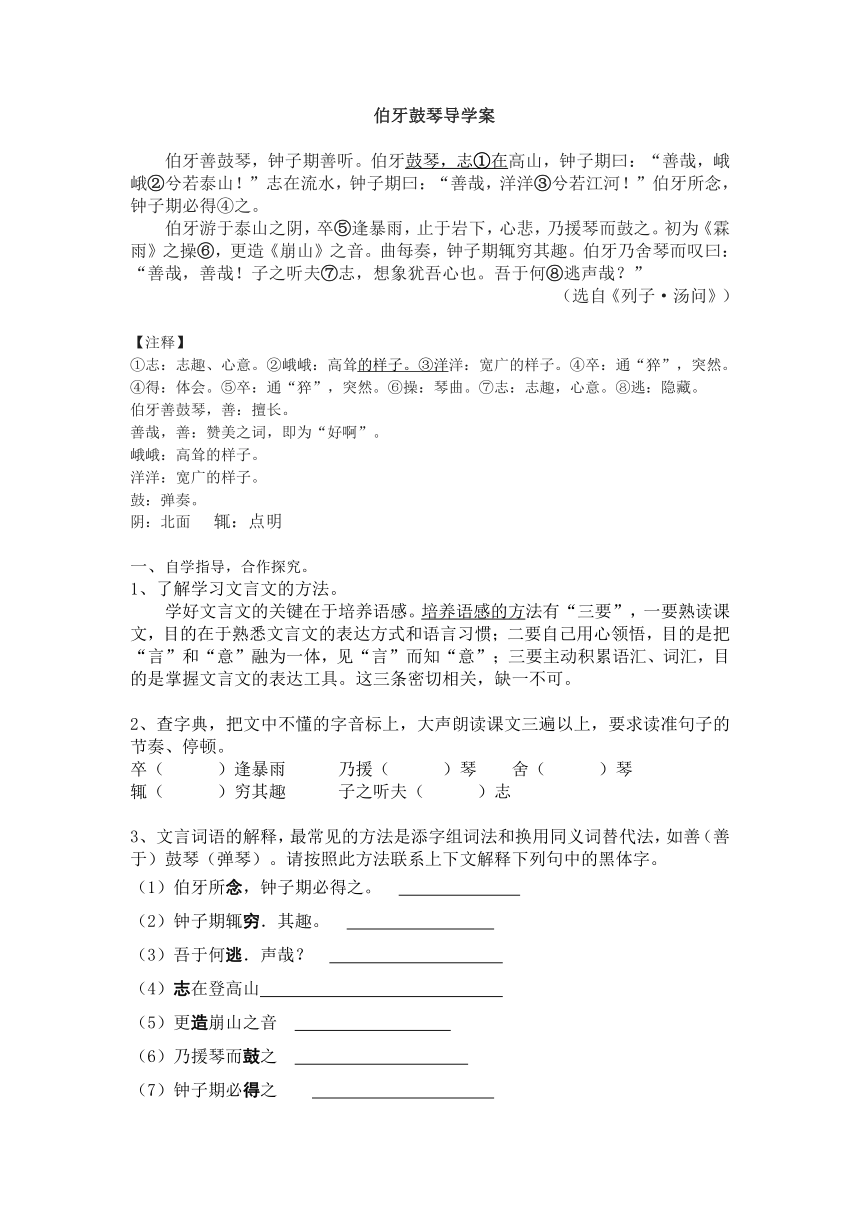

语文七年级下人教版(新疆专用)3.12《伯牙鼓琴》导学案

文档属性

| 名称 | 语文七年级下人教版(新疆专用)3.12《伯牙鼓琴》导学案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 17.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-08-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

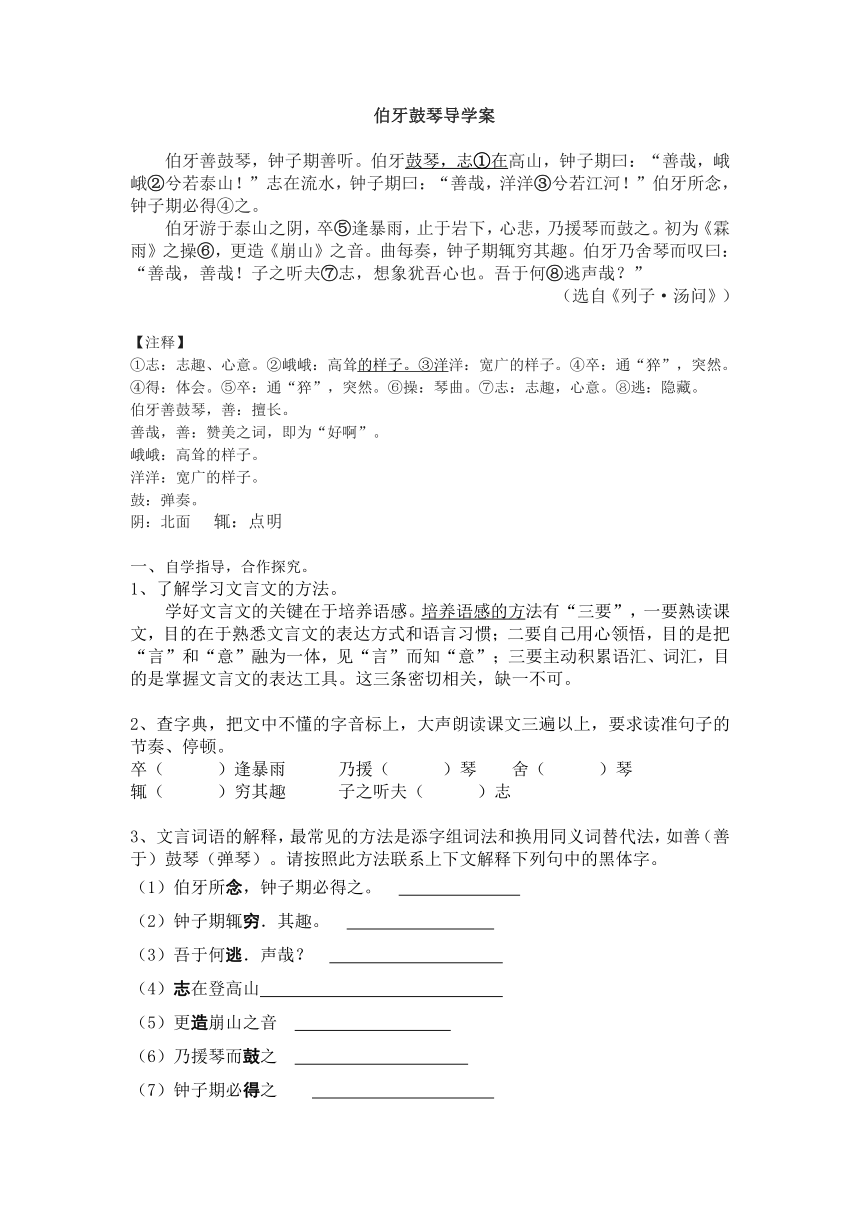

伯牙鼓琴导学案

伯牙善鼓琴,钟子期善听。伯牙鼓琴,志①在

( http: / / www.21cnjy.com )高山,钟子期曰:“善哉,峨峨②兮若泰山!”志在流水,钟子期曰:“善哉,洋洋③兮若江河!”伯牙所念,钟子期必得④之。

伯牙游于泰山之阴,卒⑤逢暴雨,止于岩下,心悲,乃援琴而鼓之。初为《霖雨》之操⑥,更造《崩山》之音。曲每奏,钟子期辄穷其趣。伯牙乃舍琴而叹曰:“善哉,善哉!子之听夫⑦志,想象犹吾心也。吾于何⑧逃声哉?”

(选自《列子·汤问》)

【注释】

①志:志趣、心意。②峨峨:高耸的样子。③洋

( http: / / www.21cnjy.com )洋:宽广的样子。④卒:通“猝”,突然。④得:体会。⑤卒:通“猝”,突然。⑥操:琴曲。⑦志:志趣,心意。⑧逃:隐藏。

伯牙善鼓琴,善:擅长。

善哉,善:赞美之词,即为“好啊”。

峨峨:高耸的样子。

洋洋:宽广的样子。

鼓:弹奏。

阴:北面

辄:点明

一、自学指导,合作探究。

1、了解学习文言文的方法。

学好文言文的关键在于培养语感。培养语感的方

( http: / / www.21cnjy.com )法有“三要”,一要熟读课文,目的在于熟悉文言文的表达方式和语言习惯;二要自己用心领悟,目的是把“言”和“意”融为一体,见“言”而知“意”;三要主动积累语汇、词汇,目的是掌握文言文的表达工具。这三条密切相关,缺一不可。

2、查字典,把文中不懂的字音标上,大声朗读课文三遍以上,要求读准句子的节奏、停顿。

卒( )逢暴雨 乃援( )琴 舍( )琴

辄( )穷其趣 子之听夫( )志

文言词语的解释,最常见的方法是添字组词法和换用同义词替代法,如善(善于)鼓琴(弹琴)。请按照此方法联系上下文解释下列句中的黑体字。

伯牙所念,钟子期必得之。

钟子期辄穷.其趣。

吾于何逃.声哉?

(4)志在登高山

(5)更造崩山之音

(6)乃援琴而鼓之

(7)钟子期必得之

亲爱的同学们,恭喜你们顺利完成了课文学习的第一部分!

第二部分:小组讨论,说一说环节

二、问题:“高山流水觅知音

( http: / / www.21cnjy.com )”的故事至今广为传颂,小组同学交流一下,谈谈你对“知音”的理解。

三.品读课文,小组讨论,再悟“知音”

1.

伯牙那么多友人,为什么独独在乎钟子期的意见和看法呢?

2.后人根据伯牙和子期的故事,为了纪念这知音之情,谱成了一首乐曲《高山流水》

。今天“高山流水”这个成语常用来比喻什么?

四、拓展延伸,体味“知音”

1、无奈世事难料,一年后,当伯牙千里迢迢去江边赴约,却只看到了子期冰冷的坟墓。伯牙此时心情怎样?他会做出什么样的举动呢?

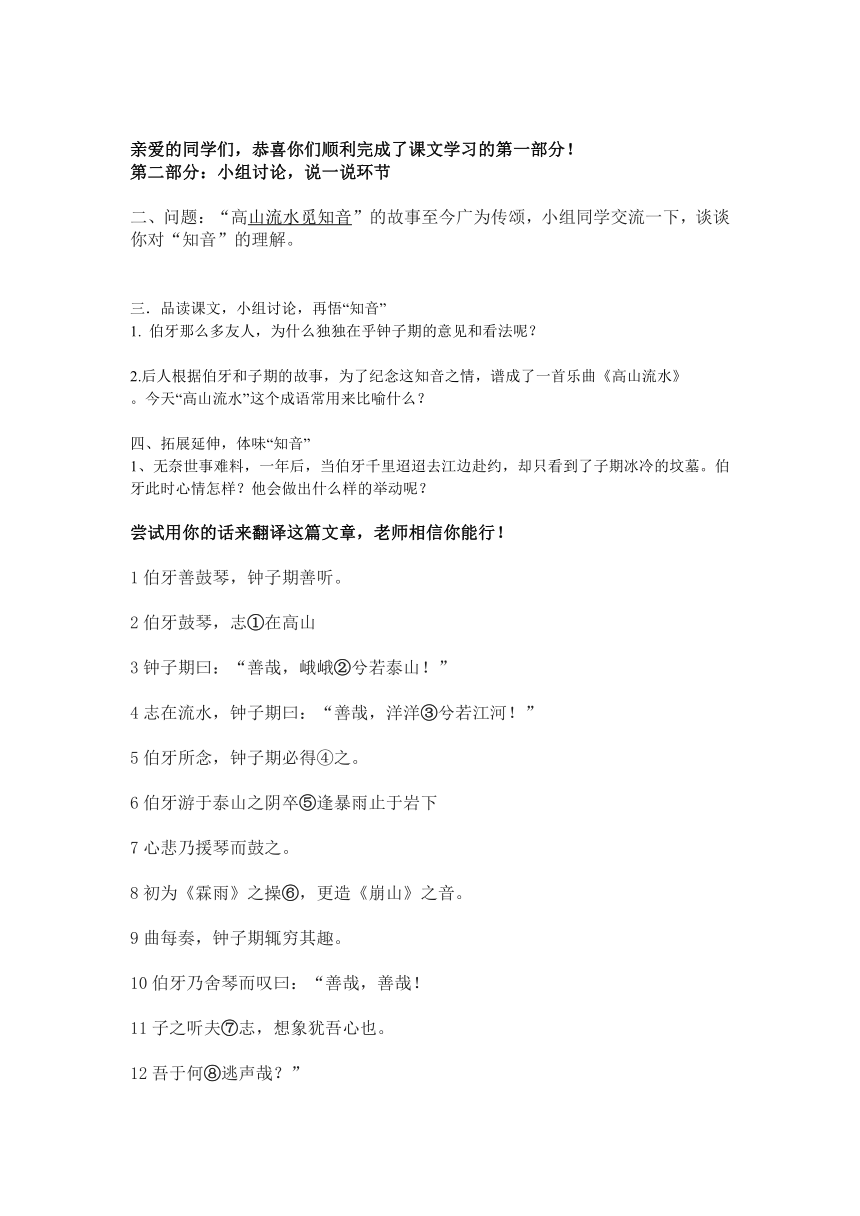

尝试用你的话来翻译这篇文章,老师相信你能行!

1伯牙善鼓琴,钟子期善听。

2伯牙鼓琴,志①在高山

3钟子期曰:“善哉,峨峨②兮若泰山!”

4志在流水,钟子期曰:“善哉,洋洋③兮若江河!”

5伯牙所念,钟子期必得④之。

6伯牙游于泰山之阴卒⑤逢暴雨止于岩下

7心悲乃援琴而鼓之。

8初为《霖雨》之操⑥,更造《崩山》之音。

9曲每奏,钟子期辄穷其趣。

10伯牙乃舍琴而叹曰:“善哉,善哉!

11子之听夫⑦志,想象犹吾心也。

12吾于何⑧逃声哉?”

上台,先自报门户,我是

小组的

李薇红旁白:春秋时期,伯牙从小就酷热爱

( http: / / www.21cnjy.com )音乐,他的老师成连曾带着他到东海的蓬莱山,师傅带他领略大自然的壮美神奇,使他从中悟出了音乐的真谛。他弹起琴来,琴声优美动听,犹如高山流水一般。

虽然,有许多人赞美他的琴艺,但他却认为一直没有遇到真正能听懂他琴声的人。

(徐凯在讲台表演弹琴帅气的样子)

罗伟开始和农小云站起来说,哎呀,伯牙的琴弹得太好了!两人点点头!(互相附和)

李薇红旁白:有一年,伯牙奉晋王之命出使楚国。八月十五那天,他乘船来到了汉阳江口。

遇风浪,停泊在一座小山下。晚上,伯牙琴兴大发,拿出随身带来的琴,专心致

志地弹了起来。他弹了一曲又一曲,正当他完全沉醉在优美的琴声之中的时候,

猛然看到一个人在岸边一动不动地站着

( http: / / www.21cnjy.com )。(边读徐凯边从讲台绕着走了一圈,站会讲台弹琴,突然看门口)伯牙吃了一惊,手下用力,“啪”的一声,琴弦被拨断了一根。伯牙正在猜测岸边的人为何而来,

(农一廷)就听到那个人大声地对他说

( http: / / www.21cnjy.com ):“先生,您不要疑心,我是个打柴的,回家晚了,走到这里听到您在弹琴,觉得琴声绝妙,不由得站在这里听了起来。”

徐凯表演:伯牙借着月光仔细一看,那个人身旁放

( http: / / www.21cnjy.com )着一担干柴,果然是个打柴的人。伯牙心想:一个打柴的樵夫,怎么会听懂我的琴呢?于是他就问:“你既然懂得琴声,那就请你说说看,我弹的是一首什么曲子?”

农一廷表演:听了伯牙的问

( http: / / www.21cnjy.com )话,那打柴的人笑着回答:“先生,您刚才弹的是孔子赞叹弟子颜回的曲谱,只可惜,您弹到第四句的时候,琴弦断了。”

打柴人的回答一点不错,伯牙不禁大喜,忙邀请他上船来细谈。

两人互相表演:那打柴人看到伯牙弹的琴,便说:“这是瑶琴!相传是伏羲氏造的。”

李薇红旁白:接着他又把这瑶琴的来历说了出来。听了打柴人的这番讲述,伯牙心中不由得暗暗佩服。接着伯牙又为打柴人弹了几曲,请他辨识其中之意。

徐凯在此弹奏:当他弹奏的琴声雄壮高亢的时候,

农一廷说:打柴人说:

这琴声,表达了高山的雄伟气势。”当琴声变得清新流畅时,

农一廷说打柴人说:“这后弹的琴声,表达的是无尽的流水。(讲完农做一个耶的手势)”

集体站好,表演结束,谢谢大家!

上台,先自报门户,我是

小组的

梁婷旁白:春秋时期,伯牙

( http: / / www.21cnjy.com )从小就酷热爱音乐,他的老师成连曾带着他到东海的蓬莱山,师傅带他领略大自然的壮美神奇,使他从中悟出了音乐的真谛。他弹起琴来,琴声优美动听,犹如高山流水一般。

虽然,有许多人赞美他的琴艺,但他却认为一直没有遇到真正能听懂他琴声的人。

(周黄兆在讲台表演弹琴帅气的样子)

苏娟娟开始和凌奋栋站起来说,哎呀,伯牙的琴弹得太好了!两人点点头!(互相附和)

梁婷旁白:有一年,伯牙奉晋王之命出使楚国。八月十五那天,他乘船来到了汉阳江口。

遇风浪,停泊在一座小山下。晚上,伯牙琴兴大发,拿出随身带来的琴,专心致

志地弹了起来。他弹了一曲又一曲,正当他完全沉醉在优美的琴声之中的时候,

猛然看到一个人在岸边一动不动地站着。(

( http: / / www.21cnjy.com )边读周黄兆边从讲台绕着走了一圈,站会讲台弹琴,突然看门口)伯牙吃了一惊,手下用力,“啪”的一声,琴弦被拨断了一根。伯牙正在猜测岸边的人为何而来,

(黄俊富)就听到那个人大声地对他说:“

( http: / / www.21cnjy.com )先生,您不要疑心,我是个打柴的,回家晚了,走到这里听到您在弹琴,觉得琴声绝妙,不由得站在这里听了起来。”

周黄兆表演:伯牙借着月光仔细一看,

( http: / / www.21cnjy.com )那个人身旁放着一担干柴,果然是个打柴的人。伯牙心想:一个打柴的樵夫,怎么会听懂我的琴呢?于是他就问:“你既然懂得琴声,那就请你说说看,我弹的是一首什么曲子?”

黄俊富表演:听了伯牙的问话,那打柴的人

( http: / / www.21cnjy.com )笑着回答:“先生,您刚才弹的是孔子赞叹弟子颜回的曲谱,只可惜,您弹到第四句的时候,琴弦断了。”

打柴人的回答一点不错,伯牙不禁大喜,忙邀请他上船来细谈。

两人互相表演:那打柴人看到伯牙弹的琴,便说:“这是瑶琴!相传是伏羲氏造的。”

梁婷旁白:接着他又把这瑶琴的来历说了出来。听了打柴人的这番讲述,伯牙心中不由得暗暗佩服。接着伯牙又为打柴人弹了几曲,请他辨识其中之意。

徐凯在此弹奏:当他弹奏的琴声雄壮高亢的时候,

黄俊富说:打柴人说:这琴声,表达了高山的雄伟气势。”当琴声变得清新流畅时,

黄俊富说打柴人说:“这后弹的琴声,表达的是无尽的流水。(讲完要做一个耶的手势)”

集体站好,表演结束,谢谢大家!

《列子》相传为战国时道家学派代表列御寇所著,其内容多为民间故事,寓言和神话传说。

其思想与《庄子》相似。代表故事有《杞人忧天》《杨布打狗》《愚公移山

接下来的故事就是我们这节课所要学习的寓言《伯牙善鼓琴》

——看看伯牙如何善鼓琴,钟子期如何善听琴的。

译文参考:

伯牙擅长弹琴,钟子期善

( http: / / www.21cnjy.com )于倾听。伯牙弹琴,心里想着高山。钟子期说:“好啊!高峻的样子像泰山!”心里想着流水,钟子期说:“好啊!水势浩荡的样子像江河!”伯牙所思念的,钟子期必然了解它的。

伯牙在泰山的北面游览,突然遇到暴雨,在岩石下;心里伤感,于是取过琴而弹了起来。起先是连绵大雨的曲子,再作出崩山的声音。每有曲子弹奏,钟子期总能寻根究源它的情趣。伯牙放下琴感叹地说:“您听曲子好啊,好啊!心里想象就好像我的心意啊。我从哪里让我的琴声逃过你的耳朵呢?”

3展示本节课的学习目标:

理解字词句,熟练朗读,能用自己的话讲述故事;

二、自学指导,合作探究。

六、课堂小结

1、《高山流水》的原曲据说已经失传,人们根据这个动人的故事,编写了一

首同样动人的乐曲——《高山流水》

,即课堂开始时所播放的音乐。

(播放乐曲,

学生欣赏)伴着那一曲动人的《高山流水》再读读这则古文。

伯牙善鼓琴,钟子期善听。伯牙鼓琴,志①在

( http: / / www.21cnjy.com )高山,钟子期曰:“善哉,峨峨②兮若泰山!”志在流水,钟子期曰:“善哉,洋洋③兮若江河!”伯牙所念,钟子期必得④之。

伯牙游于泰山之阴,卒⑤逢暴雨,止于岩下,心悲,乃援琴而鼓之。初为《霖雨》之操⑥,更造《崩山》之音。曲每奏,钟子期辄穷其趣。伯牙乃舍琴而叹曰:“善哉,善哉!子之听夫⑦志,想象犹吾心也。吾于何⑧逃声哉?”

(选自《列子·汤问》)

【注释】

①志:志趣、心意。②峨峨:高耸的样子。③洋

( http: / / www.21cnjy.com )洋:宽广的样子。④卒:通“猝”,突然。④得:体会。⑤卒:通“猝”,突然。⑥操:琴曲。⑦志:志趣,心意。⑧逃:隐藏。

伯牙善鼓琴,善:擅长。

善哉,善:赞美之词,即为“好啊”。

峨峨:高耸的样子。

洋洋:宽广的样子。

鼓:弹奏。

阴:北面

辄:点明

一、自学指导,合作探究。

1、了解学习文言文的方法。

学好文言文的关键在于培养语感。培养语感的方

( http: / / www.21cnjy.com )法有“三要”,一要熟读课文,目的在于熟悉文言文的表达方式和语言习惯;二要自己用心领悟,目的是把“言”和“意”融为一体,见“言”而知“意”;三要主动积累语汇、词汇,目的是掌握文言文的表达工具。这三条密切相关,缺一不可。

2、查字典,把文中不懂的字音标上,大声朗读课文三遍以上,要求读准句子的节奏、停顿。

卒( )逢暴雨 乃援( )琴 舍( )琴

辄( )穷其趣 子之听夫( )志

文言词语的解释,最常见的方法是添字组词法和换用同义词替代法,如善(善于)鼓琴(弹琴)。请按照此方法联系上下文解释下列句中的黑体字。

伯牙所念,钟子期必得之。

钟子期辄穷.其趣。

吾于何逃.声哉?

(4)志在登高山

(5)更造崩山之音

(6)乃援琴而鼓之

(7)钟子期必得之

亲爱的同学们,恭喜你们顺利完成了课文学习的第一部分!

第二部分:小组讨论,说一说环节

二、问题:“高山流水觅知音

( http: / / www.21cnjy.com )”的故事至今广为传颂,小组同学交流一下,谈谈你对“知音”的理解。

三.品读课文,小组讨论,再悟“知音”

1.

伯牙那么多友人,为什么独独在乎钟子期的意见和看法呢?

2.后人根据伯牙和子期的故事,为了纪念这知音之情,谱成了一首乐曲《高山流水》

。今天“高山流水”这个成语常用来比喻什么?

四、拓展延伸,体味“知音”

1、无奈世事难料,一年后,当伯牙千里迢迢去江边赴约,却只看到了子期冰冷的坟墓。伯牙此时心情怎样?他会做出什么样的举动呢?

尝试用你的话来翻译这篇文章,老师相信你能行!

1伯牙善鼓琴,钟子期善听。

2伯牙鼓琴,志①在高山

3钟子期曰:“善哉,峨峨②兮若泰山!”

4志在流水,钟子期曰:“善哉,洋洋③兮若江河!”

5伯牙所念,钟子期必得④之。

6伯牙游于泰山之阴卒⑤逢暴雨止于岩下

7心悲乃援琴而鼓之。

8初为《霖雨》之操⑥,更造《崩山》之音。

9曲每奏,钟子期辄穷其趣。

10伯牙乃舍琴而叹曰:“善哉,善哉!

11子之听夫⑦志,想象犹吾心也。

12吾于何⑧逃声哉?”

上台,先自报门户,我是

小组的

李薇红旁白:春秋时期,伯牙从小就酷热爱

( http: / / www.21cnjy.com )音乐,他的老师成连曾带着他到东海的蓬莱山,师傅带他领略大自然的壮美神奇,使他从中悟出了音乐的真谛。他弹起琴来,琴声优美动听,犹如高山流水一般。

虽然,有许多人赞美他的琴艺,但他却认为一直没有遇到真正能听懂他琴声的人。

(徐凯在讲台表演弹琴帅气的样子)

罗伟开始和农小云站起来说,哎呀,伯牙的琴弹得太好了!两人点点头!(互相附和)

李薇红旁白:有一年,伯牙奉晋王之命出使楚国。八月十五那天,他乘船来到了汉阳江口。

遇风浪,停泊在一座小山下。晚上,伯牙琴兴大发,拿出随身带来的琴,专心致

志地弹了起来。他弹了一曲又一曲,正当他完全沉醉在优美的琴声之中的时候,

猛然看到一个人在岸边一动不动地站着

( http: / / www.21cnjy.com )。(边读徐凯边从讲台绕着走了一圈,站会讲台弹琴,突然看门口)伯牙吃了一惊,手下用力,“啪”的一声,琴弦被拨断了一根。伯牙正在猜测岸边的人为何而来,

(农一廷)就听到那个人大声地对他说

( http: / / www.21cnjy.com ):“先生,您不要疑心,我是个打柴的,回家晚了,走到这里听到您在弹琴,觉得琴声绝妙,不由得站在这里听了起来。”

徐凯表演:伯牙借着月光仔细一看,那个人身旁放

( http: / / www.21cnjy.com )着一担干柴,果然是个打柴的人。伯牙心想:一个打柴的樵夫,怎么会听懂我的琴呢?于是他就问:“你既然懂得琴声,那就请你说说看,我弹的是一首什么曲子?”

农一廷表演:听了伯牙的问

( http: / / www.21cnjy.com )话,那打柴的人笑着回答:“先生,您刚才弹的是孔子赞叹弟子颜回的曲谱,只可惜,您弹到第四句的时候,琴弦断了。”

打柴人的回答一点不错,伯牙不禁大喜,忙邀请他上船来细谈。

两人互相表演:那打柴人看到伯牙弹的琴,便说:“这是瑶琴!相传是伏羲氏造的。”

李薇红旁白:接着他又把这瑶琴的来历说了出来。听了打柴人的这番讲述,伯牙心中不由得暗暗佩服。接着伯牙又为打柴人弹了几曲,请他辨识其中之意。

徐凯在此弹奏:当他弹奏的琴声雄壮高亢的时候,

农一廷说:打柴人说:

这琴声,表达了高山的雄伟气势。”当琴声变得清新流畅时,

农一廷说打柴人说:“这后弹的琴声,表达的是无尽的流水。(讲完农做一个耶的手势)”

集体站好,表演结束,谢谢大家!

上台,先自报门户,我是

小组的

梁婷旁白:春秋时期,伯牙

( http: / / www.21cnjy.com )从小就酷热爱音乐,他的老师成连曾带着他到东海的蓬莱山,师傅带他领略大自然的壮美神奇,使他从中悟出了音乐的真谛。他弹起琴来,琴声优美动听,犹如高山流水一般。

虽然,有许多人赞美他的琴艺,但他却认为一直没有遇到真正能听懂他琴声的人。

(周黄兆在讲台表演弹琴帅气的样子)

苏娟娟开始和凌奋栋站起来说,哎呀,伯牙的琴弹得太好了!两人点点头!(互相附和)

梁婷旁白:有一年,伯牙奉晋王之命出使楚国。八月十五那天,他乘船来到了汉阳江口。

遇风浪,停泊在一座小山下。晚上,伯牙琴兴大发,拿出随身带来的琴,专心致

志地弹了起来。他弹了一曲又一曲,正当他完全沉醉在优美的琴声之中的时候,

猛然看到一个人在岸边一动不动地站着。(

( http: / / www.21cnjy.com )边读周黄兆边从讲台绕着走了一圈,站会讲台弹琴,突然看门口)伯牙吃了一惊,手下用力,“啪”的一声,琴弦被拨断了一根。伯牙正在猜测岸边的人为何而来,

(黄俊富)就听到那个人大声地对他说:“

( http: / / www.21cnjy.com )先生,您不要疑心,我是个打柴的,回家晚了,走到这里听到您在弹琴,觉得琴声绝妙,不由得站在这里听了起来。”

周黄兆表演:伯牙借着月光仔细一看,

( http: / / www.21cnjy.com )那个人身旁放着一担干柴,果然是个打柴的人。伯牙心想:一个打柴的樵夫,怎么会听懂我的琴呢?于是他就问:“你既然懂得琴声,那就请你说说看,我弹的是一首什么曲子?”

黄俊富表演:听了伯牙的问话,那打柴的人

( http: / / www.21cnjy.com )笑着回答:“先生,您刚才弹的是孔子赞叹弟子颜回的曲谱,只可惜,您弹到第四句的时候,琴弦断了。”

打柴人的回答一点不错,伯牙不禁大喜,忙邀请他上船来细谈。

两人互相表演:那打柴人看到伯牙弹的琴,便说:“这是瑶琴!相传是伏羲氏造的。”

梁婷旁白:接着他又把这瑶琴的来历说了出来。听了打柴人的这番讲述,伯牙心中不由得暗暗佩服。接着伯牙又为打柴人弹了几曲,请他辨识其中之意。

徐凯在此弹奏:当他弹奏的琴声雄壮高亢的时候,

黄俊富说:打柴人说:这琴声,表达了高山的雄伟气势。”当琴声变得清新流畅时,

黄俊富说打柴人说:“这后弹的琴声,表达的是无尽的流水。(讲完要做一个耶的手势)”

集体站好,表演结束,谢谢大家!

《列子》相传为战国时道家学派代表列御寇所著,其内容多为民间故事,寓言和神话传说。

其思想与《庄子》相似。代表故事有《杞人忧天》《杨布打狗》《愚公移山

接下来的故事就是我们这节课所要学习的寓言《伯牙善鼓琴》

——看看伯牙如何善鼓琴,钟子期如何善听琴的。

译文参考:

伯牙擅长弹琴,钟子期善

( http: / / www.21cnjy.com )于倾听。伯牙弹琴,心里想着高山。钟子期说:“好啊!高峻的样子像泰山!”心里想着流水,钟子期说:“好啊!水势浩荡的样子像江河!”伯牙所思念的,钟子期必然了解它的。

伯牙在泰山的北面游览,突然遇到暴雨,在岩石下;心里伤感,于是取过琴而弹了起来。起先是连绵大雨的曲子,再作出崩山的声音。每有曲子弹奏,钟子期总能寻根究源它的情趣。伯牙放下琴感叹地说:“您听曲子好啊,好啊!心里想象就好像我的心意啊。我从哪里让我的琴声逃过你的耳朵呢?”

3展示本节课的学习目标:

理解字词句,熟练朗读,能用自己的话讲述故事;

二、自学指导,合作探究。

六、课堂小结

1、《高山流水》的原曲据说已经失传,人们根据这个动人的故事,编写了一

首同样动人的乐曲——《高山流水》

,即课堂开始时所播放的音乐。

(播放乐曲,

学生欣赏)伴着那一曲动人的《高山流水》再读读这则古文。

同课章节目录

- 第一单元 凡人小事总关情

- 精读 1 少年闰土

- 精读 2 普通人

- 略读 3 我们家的男子汉

- 略读 4 再塑生命的人

- 自测 5 好雪片片

- 说话 发音要正确

- 写作 记叙的要素

- 课外古诗词诵读 塞下曲(其三)

- 课外古诗词诵读 忆江南(其一)

- 第二单元 在大自然中呼吸

- 精读 6 春

- 精读 7 济南的冬天

- 略读 8 山中访友

- 略读 9 五花山

- 自测 10 通往田野的小巷

- 聆听 抓住内容要点

- 写作 结构要完整

- 第三单元 感受名人风采

- 精读 11 邓稼先

- 精读 12 伯牙鼓琴

- 略读 13 我的伯父鲁迅先生

- 略读 14 终生做科学实验的爱迪生

- 自测 15 詹天佑

- 说话 说话要规范

- 写作 写作要有条理

- 课外古诗词诵读 四时田园杂兴(其三十一)

- 课外古诗词诵读 乡村四月

- 第四单元 动物是人类的朋友名著推荐

- 精读 16 珍珠鸟

- 精读 17 金色的脚印

- 略读 18 白蝴蝶之恋

- 略读 19 动物笑谈

- 自测 20 老人与海鸥

- 聆听 理解关键语句

- 写作 表达要准确

- 名著推荐

- 《鲁滨孙漂流记》:孤独而顽强的冒险者

- 《昆虫记》:谱写昆虫生命的诗篇

- 附录

- 汉语的词类·虚词

- 写好硬笔行楷字

- 字词总表