高中历史必修二 第七单元 第21课 二战后苏联的经济改革 说课课件 (共36张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中历史必修二 第七单元 第21课 二战后苏联的经济改革 说课课件 (共36张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-08-24 17:19:29 | ||

图片预览

文档简介

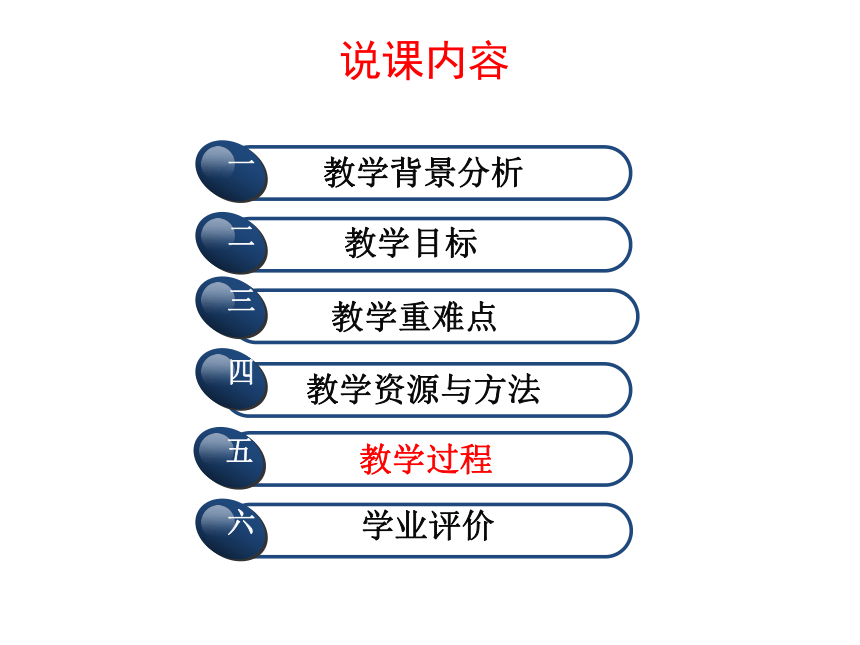

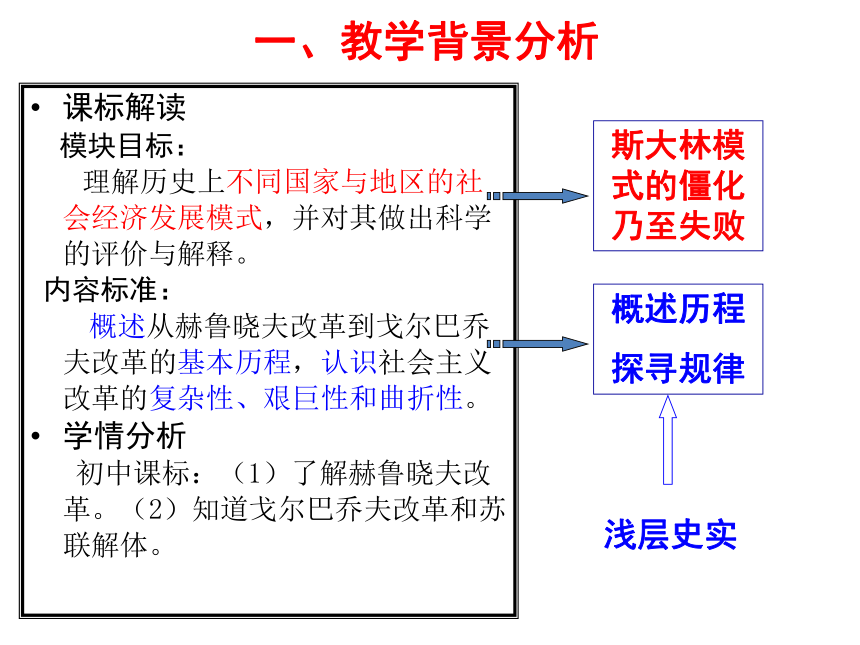

课件36张PPT。战后苏联的经济改革人教版必修2第21课说课内容教学重难点 教学目标教学背景分析教学过程学业评价教学资源与方法六五四三一二一、教学背景分析课标解读

模块目标:

理解历史上不同国家与地区的社会经济发展模式,并对其做出科学的评价与解释。

内容标准:

概述从赫鲁晓夫改革到戈尔巴乔夫改革的基本历程,认识社会主义改革的复杂性、艰巨性和曲折性。

学情分析

初中课标:(1)了解赫鲁晓夫改革。(2)知道戈尔巴乔夫改革和苏联解体。 概述历程

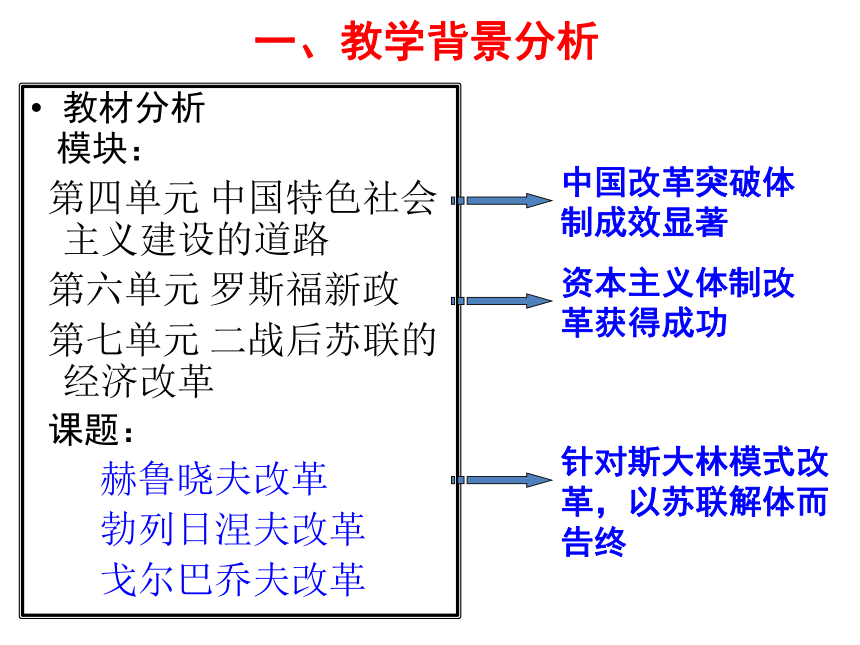

探寻规律 一、教学背景分析教材分析

模块:

第四单元 中国特色社会主义建设的道路

第六单元 罗斯福新政

第七单元 二战后苏联的经济改革

课题:

赫鲁晓夫改革

勃列日涅夫改革

戈尔巴乔夫改革二、教学目标 了解赫鲁晓夫、勃列日涅夫以及戈尔巴乔夫改革的主要内容及失败原因;

通过史料研习、问题讨论等方式,进一步学习分析史料和多角度评价历史事件的方法;

理解改革要想获得成功,内容上应该切中时弊、方式上应该尊重客观现实、策略上要争取广泛的支持等,从中体会苏联改革对现代中国改革的借鉴意义。 三、教学重难点教学重点:

赫鲁晓夫改革的主要内容和基本特征

教学难点:

对戈尔巴乔夫改革失败原因的认识四、教学资源与方法教学资源:

尼古拉·梁赞诺夫斯基:《俄罗斯史》,上海人民出版社,2007年版。

亚·维·菲利波夫:《俄罗斯现代史》,中国社会科学出版社,2009年版。

张建华:《俄国史》,人民出版社,2004年版。

教学方法:

史料研习法五、教学过程赫鲁晓夫改革勃列日涅夫改革戈尔巴乔夫改革导入思考回答引导分析漫画指导学生

史料研习分析讨论整合教材,材料及问题引导归纳概括

构建联系梳理线索

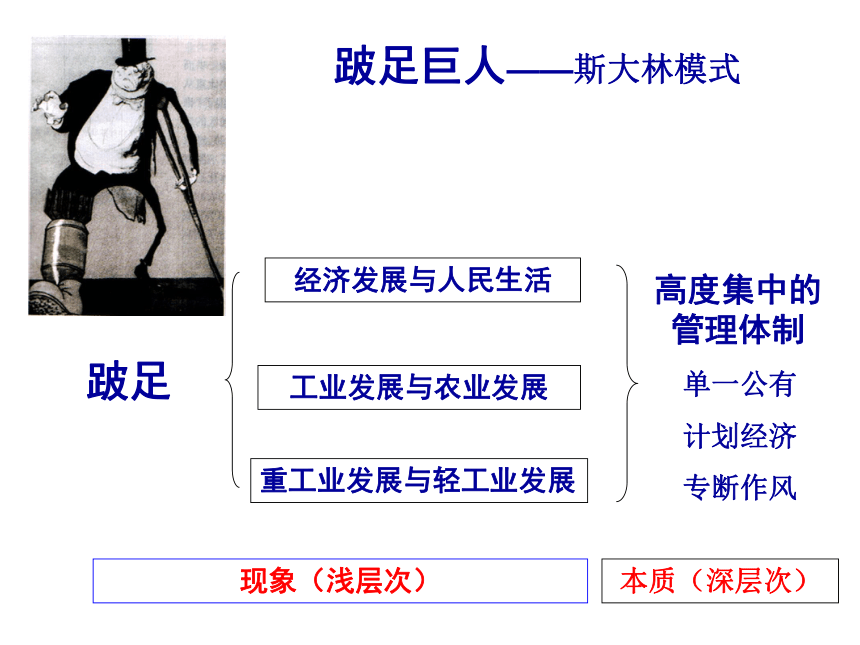

引导思考思考讨论小结教学环节学生活动教师活动高度集中的管理体制单一公有

计划经济

专断作风跛足现象(浅层次)本质(深层次)跛足巨人——斯大林模式赫鲁晓夫改革聚焦农业改革

是赫鲁晓夫改革的重点

能反映赫鲁晓夫改革的基本特征赫鲁晓夫农业改革垦荒运动

玉米运动

扩大集体农庄 由于开垦前对那里的土壤和气候条件未进行科学的分析,大规模的开垦破坏了广阔草原上的植被,从1955年到1960年,已有几百万公顷土地被风沙侵蚀。仅在巴夫洛达州一地就有150万公顷土地被风“刮走了”。

——1964年《处女地地区国营农场和集体农庄》 五年间,第一批到达的垦荒者开垦了4200多万公顷土地。……1958年农民的实际收入为1950年的184%。……5年间,农业生产增长了34%。

——《俄国现代史》,第92-93页材料一 垦荒运动信息点:垦荒面积、效果 强行推广玉米种植面积, 减少草地面积, 1953年全苏玉米面积仅350万公顷, 赫鲁晓夫竟要求到1960年增加到2,800万公顷,从而带来了灾难性后果, 由于它不适合苏联各地的实情, 从而造成大幅度减产, 农民拒播, 到1965年仅为320万公顷。

——《俄罗斯现代史》,第95页材料二 玉米运动信息点:推行地区(不顾气候条件);推行方式(长官意志);推行效果(先有成效,后遇挫折) 集体农庄主席和党的地主工作人员搞破坏,他们“自己待着不动,使得玉米枯死了。”在寻找合理方法摆脱危机的过程中,赫鲁晓夫认为,应该更大规模的集体经济,想以此建立实力强大的“集体农庄联盟”的组成,并使之对农业实行真正工业化管理的开端。……紧接着,向农民个体经济发起了第二次进攻。……到20世纪60年代中期以前,个人副业几乎被消灭,这给城市、特别是城郊食品问题的解决增加了难度。

————《俄国斯现代史》,第100-101页材料三 扩大集体农庄信息点:扩大集体农庄、取消个人副业史料研习问题1:赫鲁晓夫力图通过上述措施解决什么问题?

(提高产量,发展农业)

问题2:为解决这个问题,他先后采用了什么方式?

(增加耕地面积、种植高产作物、加强集体农庄)

问题3:改革解决了农业问题吗?

你认为制约苏联农业生产的主要因素是什么?

(集体农庄的所有制结构和分配制度束缚农民生产积极性)

问题4:你怎样评价赫鲁晓夫的农业改革?

分三组,汇报交流,讨论

信息、解决

问题逻辑史料研习问题4:你怎样评价赫鲁晓夫的农业改革?

引导思考的角度:

从改革的初衷来看,想提高人民的生活水平;

从改革的内容来看,抓住了农业这个关键的问题;

从改革的方式来看,用斯大林模式的方法、思维和作风来推行改革;

从改革的效果来看,取得了一定的成果;

从改革的结局来讲,不可能从根本上获得突破。 由于他(赫鲁晓夫)是自己那个时代的儿子,他完全采用斯大林的方法同斯大林遗产作斗争:就像斯大林一样,他也是从政权的性质具有绝对性这个概念出发的。

——《俄罗斯现代史》

重、轻工业与农业比重为74:26:22。

80年代初苏联95%的物资仍由国家调拨,

95%的产品价格仍由国家规定。 “商品短缺,通货膨胀十分严重,以致人们寻找短缺商品的时间比工作时间还要多。”

博尔金《戈尔巴乔夫沉浮录》

梳理教材,了解主要内容

提供数据材料情境

对比斯大林体制,理解未冲破反而进一步僵化了体制

戈尔巴乔夫的改革 戈尔巴乔夫改革在内容上较赫鲁晓夫和勃列日涅夫改革有重大突破,为何仍然未能取得成功? 我们请求增加合作社商店的商品品种。

尽快改变生产物美价廉商品方面的落后状况。

生活必需品什么时候停止涨价?

我们要求公平分配肉制品——凭票。

……1987年公选中人们的诉求戈尔巴乔夫的努力 用经济管理方法代替原来的行政命令,实际上承认了市场对经济的调节作用。政府减少指令性计划指标,代之以指导性计划指标;通过了一系列法规,调整苏联的所有制结构……

——人教版《历史必修二》第100页 经济体制发生重大变化了!

对计划经济的改变: 市场调节作用、指导性计划

对单一公有制的改变:调整所有制结构什么都没了何时轮到我?戈尔巴乔夫经济改革的效果如何对于经济改革失败原因的认识苏联《经济与生活》周报:“在决议刚刚出台,马上就开始了对决议的无穷修正、补充、提出例外、做出‘临时性规定’,就其实质说, 这往往是取消刚刚被允许的措施。”戈尔巴乔夫:经济改革的失败源于官僚阶层的抵制。人们要求改善生活戈尔巴乔夫经济改革未能如愿以偿组织学生讨论?怎么办路径一:经济改革时间太短、坚持下去,等待效果路径二:反思经济政策有无问题,进行适当调整路径三:尽快让经济改革成果惠及民众,争取民众支持路径四:推进政治体制改革,扫除经济改革的障碍 ……戈尔巴乔夫的选择讨论:戈尔巴乔夫的公开化和民主化等政治改革会遭到哪些人的反对或不满?会引发哪些问题?

官僚阶层

民族分裂势力

地方分裂势力

人民群众 最关键的是不能失去人民的支持。这对我,对你们,都是一种教训或启示。失去了人民的支持,就失去了主要的资源,就会出现政治冒险家和投机家。这是我犯的错误,主要的错误。

——《戈尔巴乔夫回忆录》 高明的政治家善于不但善于发现问题,而且善于解决问题。戈尔巴乔夫善于发现问题,却不善于解决问题,甚至制造新的问题。……如何使得社会以最小的成本获得改革,如何把握住全局不使其失控,让社会的演变按照一个稳定的轨道进行,这是任何一个高明的政治家所必备的素质。然而,戈尔巴乔夫显然不具备这些素质。

——《论苏联改革失败的历史教训及对中国的借鉴意义》农 业重工业经济 政治改革的内容要切中时弊

其方式要尊重客观现实

一定要争取广泛的支持

改革成果应该惠及民众回顾改革历程,小结:六、学业评价作业1:有人说斯大林时期的苏联好比一个生病的巨人,赫鲁晓夫、勃列日涅夫和戈尔巴乔夫等人都开出了自己的药方。请结合所学,完成表格。六、学业评价作业2:学校准备办一期有关战后苏联改革的板报展览。共分三个板块:“艰巨”、“复杂”和“曲折”。请你为每个板块提供3则以上的素材。并简要写出对战后苏联改革的认识。

要求:史实正确、素材全面其他资料赫鲁晓夫改革斯大林模式

管理:指令计划

决策:过分集中

体制:单一公有

建设:片面重工勃列日涅夫改革戈尔巴乔夫改革小修和小补最后的挽救苏联社会学家1969年的调查:——雅诺维奇、费希尔编:《苏联社会阶层的形成与变动》漫长的等待 全国工业生产总值从1965年的2294亿卢布上升到1970年的3473亿卢布和1975年的1128亿卢布。70年代中期,被看成是苏联历史上综合国力最强盛的时期。1975年,苏联的工业总产值已达到美国工业总产值的80%以上,而农业总产值也达到了美国的85%,从而使苏联成为欧洲第一世界第二位的经济大国。

——张建华《俄国史》,第293页。

勃列日涅夫在1976年召开的苏共26大上宣布:“我们总共只用了10年的时间,就已经使过去几乎半个世纪建立起来的经济实力增加了一倍。”

——陈之骅主编:《勃列日涅夫时期的苏联》,中国社会科学出版社1999年版,第6页。斯大林体制经济体制政治体制所 有 制:流通体制:经建方针:单一公有计划否市场片面重工业权力分配:干部队伍:政府职能:个人集权缺乏民主法制任命终身制党政不分政企不分三个人的改革如何突破?如何受到体制的局限?

综合:中国苏联改革一成一败比较与启示。

阿·丘拜斯回忆1990年彼得堡“烟草风暴”:“当时我在执行委员会工作,每天听到的汇报都是这样:还剩下多少烟草,有多少可以运来……像在战场上一样……这一次这一系统发生了中断,持续一星期没有烟草。……排起了长长的队伍。……工人没有必要开工,工人没有必要去工厂,他们领了工资也买不到东西,因为商店空空如也。经济基础本身就这样遭到了破坏。”(318) “越来越贫困的、实际上半崩溃的农村、技术上落后的工业、最尖锐的住房短缺、居民生活的低水平、数百万人被关押在监狱和集中营、国家与外部世界的隔绝———所有这一切都要求有新的政策的彻底的变革。于是,赫鲁晓夫———正是这样(像人民期望的那样)成了新时代的先驱者。”

——尤里·阿法纳西耶夫:《别无选择》

模块目标:

理解历史上不同国家与地区的社会经济发展模式,并对其做出科学的评价与解释。

内容标准:

概述从赫鲁晓夫改革到戈尔巴乔夫改革的基本历程,认识社会主义改革的复杂性、艰巨性和曲折性。

学情分析

初中课标:(1)了解赫鲁晓夫改革。(2)知道戈尔巴乔夫改革和苏联解体。 概述历程

探寻规律 一、教学背景分析教材分析

模块:

第四单元 中国特色社会主义建设的道路

第六单元 罗斯福新政

第七单元 二战后苏联的经济改革

课题:

赫鲁晓夫改革

勃列日涅夫改革

戈尔巴乔夫改革二、教学目标 了解赫鲁晓夫、勃列日涅夫以及戈尔巴乔夫改革的主要内容及失败原因;

通过史料研习、问题讨论等方式,进一步学习分析史料和多角度评价历史事件的方法;

理解改革要想获得成功,内容上应该切中时弊、方式上应该尊重客观现实、策略上要争取广泛的支持等,从中体会苏联改革对现代中国改革的借鉴意义。 三、教学重难点教学重点:

赫鲁晓夫改革的主要内容和基本特征

教学难点:

对戈尔巴乔夫改革失败原因的认识四、教学资源与方法教学资源:

尼古拉·梁赞诺夫斯基:《俄罗斯史》,上海人民出版社,2007年版。

亚·维·菲利波夫:《俄罗斯现代史》,中国社会科学出版社,2009年版。

张建华:《俄国史》,人民出版社,2004年版。

教学方法:

史料研习法五、教学过程赫鲁晓夫改革勃列日涅夫改革戈尔巴乔夫改革导入思考回答引导分析漫画指导学生

史料研习分析讨论整合教材,材料及问题引导归纳概括

构建联系梳理线索

引导思考思考讨论小结教学环节学生活动教师活动高度集中的管理体制单一公有

计划经济

专断作风跛足现象(浅层次)本质(深层次)跛足巨人——斯大林模式赫鲁晓夫改革聚焦农业改革

是赫鲁晓夫改革的重点

能反映赫鲁晓夫改革的基本特征赫鲁晓夫农业改革垦荒运动

玉米运动

扩大集体农庄 由于开垦前对那里的土壤和气候条件未进行科学的分析,大规模的开垦破坏了广阔草原上的植被,从1955年到1960年,已有几百万公顷土地被风沙侵蚀。仅在巴夫洛达州一地就有150万公顷土地被风“刮走了”。

——1964年《处女地地区国营农场和集体农庄》 五年间,第一批到达的垦荒者开垦了4200多万公顷土地。……1958年农民的实际收入为1950年的184%。……5年间,农业生产增长了34%。

——《俄国现代史》,第92-93页材料一 垦荒运动信息点:垦荒面积、效果 强行推广玉米种植面积, 减少草地面积, 1953年全苏玉米面积仅350万公顷, 赫鲁晓夫竟要求到1960年增加到2,800万公顷,从而带来了灾难性后果, 由于它不适合苏联各地的实情, 从而造成大幅度减产, 农民拒播, 到1965年仅为320万公顷。

——《俄罗斯现代史》,第95页材料二 玉米运动信息点:推行地区(不顾气候条件);推行方式(长官意志);推行效果(先有成效,后遇挫折) 集体农庄主席和党的地主工作人员搞破坏,他们“自己待着不动,使得玉米枯死了。”在寻找合理方法摆脱危机的过程中,赫鲁晓夫认为,应该更大规模的集体经济,想以此建立实力强大的“集体农庄联盟”的组成,并使之对农业实行真正工业化管理的开端。……紧接着,向农民个体经济发起了第二次进攻。……到20世纪60年代中期以前,个人副业几乎被消灭,这给城市、特别是城郊食品问题的解决增加了难度。

————《俄国斯现代史》,第100-101页材料三 扩大集体农庄信息点:扩大集体农庄、取消个人副业史料研习问题1:赫鲁晓夫力图通过上述措施解决什么问题?

(提高产量,发展农业)

问题2:为解决这个问题,他先后采用了什么方式?

(增加耕地面积、种植高产作物、加强集体农庄)

问题3:改革解决了农业问题吗?

你认为制约苏联农业生产的主要因素是什么?

(集体农庄的所有制结构和分配制度束缚农民生产积极性)

问题4:你怎样评价赫鲁晓夫的农业改革?

分三组,汇报交流,讨论

信息、解决

问题逻辑史料研习问题4:你怎样评价赫鲁晓夫的农业改革?

引导思考的角度:

从改革的初衷来看,想提高人民的生活水平;

从改革的内容来看,抓住了农业这个关键的问题;

从改革的方式来看,用斯大林模式的方法、思维和作风来推行改革;

从改革的效果来看,取得了一定的成果;

从改革的结局来讲,不可能从根本上获得突破。 由于他(赫鲁晓夫)是自己那个时代的儿子,他完全采用斯大林的方法同斯大林遗产作斗争:就像斯大林一样,他也是从政权的性质具有绝对性这个概念出发的。

——《俄罗斯现代史》

重、轻工业与农业比重为74:26:22。

80年代初苏联95%的物资仍由国家调拨,

95%的产品价格仍由国家规定。 “商品短缺,通货膨胀十分严重,以致人们寻找短缺商品的时间比工作时间还要多。”

博尔金《戈尔巴乔夫沉浮录》

梳理教材,了解主要内容

提供数据材料情境

对比斯大林体制,理解未冲破反而进一步僵化了体制

戈尔巴乔夫的改革 戈尔巴乔夫改革在内容上较赫鲁晓夫和勃列日涅夫改革有重大突破,为何仍然未能取得成功? 我们请求增加合作社商店的商品品种。

尽快改变生产物美价廉商品方面的落后状况。

生活必需品什么时候停止涨价?

我们要求公平分配肉制品——凭票。

……1987年公选中人们的诉求戈尔巴乔夫的努力 用经济管理方法代替原来的行政命令,实际上承认了市场对经济的调节作用。政府减少指令性计划指标,代之以指导性计划指标;通过了一系列法规,调整苏联的所有制结构……

——人教版《历史必修二》第100页 经济体制发生重大变化了!

对计划经济的改变: 市场调节作用、指导性计划

对单一公有制的改变:调整所有制结构什么都没了何时轮到我?戈尔巴乔夫经济改革的效果如何对于经济改革失败原因的认识苏联《经济与生活》周报:“在决议刚刚出台,马上就开始了对决议的无穷修正、补充、提出例外、做出‘临时性规定’,就其实质说, 这往往是取消刚刚被允许的措施。”戈尔巴乔夫:经济改革的失败源于官僚阶层的抵制。人们要求改善生活戈尔巴乔夫经济改革未能如愿以偿组织学生讨论?怎么办路径一:经济改革时间太短、坚持下去,等待效果路径二:反思经济政策有无问题,进行适当调整路径三:尽快让经济改革成果惠及民众,争取民众支持路径四:推进政治体制改革,扫除经济改革的障碍 ……戈尔巴乔夫的选择讨论:戈尔巴乔夫的公开化和民主化等政治改革会遭到哪些人的反对或不满?会引发哪些问题?

官僚阶层

民族分裂势力

地方分裂势力

人民群众 最关键的是不能失去人民的支持。这对我,对你们,都是一种教训或启示。失去了人民的支持,就失去了主要的资源,就会出现政治冒险家和投机家。这是我犯的错误,主要的错误。

——《戈尔巴乔夫回忆录》 高明的政治家善于不但善于发现问题,而且善于解决问题。戈尔巴乔夫善于发现问题,却不善于解决问题,甚至制造新的问题。……如何使得社会以最小的成本获得改革,如何把握住全局不使其失控,让社会的演变按照一个稳定的轨道进行,这是任何一个高明的政治家所必备的素质。然而,戈尔巴乔夫显然不具备这些素质。

——《论苏联改革失败的历史教训及对中国的借鉴意义》农 业重工业经济 政治改革的内容要切中时弊

其方式要尊重客观现实

一定要争取广泛的支持

改革成果应该惠及民众回顾改革历程,小结:六、学业评价作业1:有人说斯大林时期的苏联好比一个生病的巨人,赫鲁晓夫、勃列日涅夫和戈尔巴乔夫等人都开出了自己的药方。请结合所学,完成表格。六、学业评价作业2:学校准备办一期有关战后苏联改革的板报展览。共分三个板块:“艰巨”、“复杂”和“曲折”。请你为每个板块提供3则以上的素材。并简要写出对战后苏联改革的认识。

要求:史实正确、素材全面其他资料赫鲁晓夫改革斯大林模式

管理:指令计划

决策:过分集中

体制:单一公有

建设:片面重工勃列日涅夫改革戈尔巴乔夫改革小修和小补最后的挽救苏联社会学家1969年的调查:——雅诺维奇、费希尔编:《苏联社会阶层的形成与变动》漫长的等待 全国工业生产总值从1965年的2294亿卢布上升到1970年的3473亿卢布和1975年的1128亿卢布。70年代中期,被看成是苏联历史上综合国力最强盛的时期。1975年,苏联的工业总产值已达到美国工业总产值的80%以上,而农业总产值也达到了美国的85%,从而使苏联成为欧洲第一世界第二位的经济大国。

——张建华《俄国史》,第293页。

勃列日涅夫在1976年召开的苏共26大上宣布:“我们总共只用了10年的时间,就已经使过去几乎半个世纪建立起来的经济实力增加了一倍。”

——陈之骅主编:《勃列日涅夫时期的苏联》,中国社会科学出版社1999年版,第6页。斯大林体制经济体制政治体制所 有 制:流通体制:经建方针:单一公有计划否市场片面重工业权力分配:干部队伍:政府职能:个人集权缺乏民主法制任命终身制党政不分政企不分三个人的改革如何突破?如何受到体制的局限?

综合:中国苏联改革一成一败比较与启示。

阿·丘拜斯回忆1990年彼得堡“烟草风暴”:“当时我在执行委员会工作,每天听到的汇报都是这样:还剩下多少烟草,有多少可以运来……像在战场上一样……这一次这一系统发生了中断,持续一星期没有烟草。……排起了长长的队伍。……工人没有必要开工,工人没有必要去工厂,他们领了工资也买不到东西,因为商店空空如也。经济基础本身就这样遭到了破坏。”(318) “越来越贫困的、实际上半崩溃的农村、技术上落后的工业、最尖锐的住房短缺、居民生活的低水平、数百万人被关押在监狱和集中营、国家与外部世界的隔绝———所有这一切都要求有新的政策的彻底的变革。于是,赫鲁晓夫———正是这样(像人民期望的那样)成了新时代的先驱者。”

——尤里·阿法纳西耶夫:《别无选择》

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势